複数辞典一括検索+![]()

![]()

○箆を使うへらをつかう🔗⭐🔉

○箆を使うへらをつかう

(箆は塗ったり剥いだりする時に使うものだから)あれにもこれにもどちらつかずの曖昧あいまいな口調を使う。傾城色三味線「紋日役日にへら遣はず」

⇒へら【箆】

ペラン【Jean Baptiste Perrin】

フランスの物理化学者。コロイド溶液におけるブラウン運動や沈降平衡の観測によりアボガドロ定数を測定、原子・分子の実在性を確定。ノーベル賞。(1870〜1942)

ベランジェ【Pierre-Jean de Béranger】

フランスのシャンソン作家。政治的歌謡を作り、たびたび投獄、また代議士にもなった。(1780〜1857)

ベランダ【veranda(h)】

家屋に沿って外側に張り出した縁。通常は、屋根付き。縁側。濡れ縁。〈[季]夏〉

べらん‐めえ

(ベラボウメの訛か)相手をののしって言う語。花暦八笑人「―、市に張形を売りアしめへし」

⇒べらんめえ‐くちょう【べらんめえ口調】

べらんめえ‐くちょう【べらんめえ口調】‥テウ

江戸の下町で、主に職人などの間に用いられた威勢のいい荒っぽい口調。べらんめえ言葉。

⇒べらん‐めえ

へり【耗り・減り】

へること。減少すること。また、その量。

へり【縁】

①ふち。はし。また、そこにつけた布など。「机の―」「―をとる」

②特に畳や薄縁うすべりの両端を包む布。枕草子277「―の紋いとあざやかに」

ヘリ

ヘリコプターの略。

ペリー【Matthew Calbraith Perry】

アメリカの海軍軍人。1853年7月(嘉永6年6月)日本を開港させるため東インド艦隊を率いて浦賀に来航、大統領の親書を幕府に提出。翌年江戸湾に再航、横浜で日米和親条約を結ぶ。後に下田・箱館に回航。帰国後「日本遠征記」3巻を刊行。ペルリ。漢字名、彼理。(1794〜1858)

→資料:ペリー来航大統領国書

ベリーズ【Belize】

中米、カリブ海に臨む国。もと英領ホンジュラス。1981年独立。住民は混血が多く、マヤ系先住民も居住。言語は英語とスペイン語。面積2万2000平方キロメートル。人口28万3千(2004)。首都ベルモパン。スペイン語音ベリーセ。→中央アメリカ(図)

ベリー‐セット

(和製語berry set)果物用の揃いの食器。

ベリー‐ダンス【belly dance】

(bellyは腹部の意)腹部をひねったり腰を振ったりする女性の踊り。西アジアやアフリカ北岸で行われる。

ペリー‐メイスン【Perry Mason】

アメリカの推理作家ガードナー(Erle Stanley Gardner1889〜1970)による推理小説の主人公の、弁護士探偵の名。

ベリー‐ロール【belly roll】

走高跳で、踏み切ってから腹を下にして体を伸ばし、バーを跳び越す方法。

ヘリウム【helium】

(ギリシア語で太陽の意のheliosに因む)希ガス元素の一種。元素記号He 原子番号2。原子量4.003。1868年皆既日食のときの太陽紅炎のスペクトル観測から太陽に存在すると推定され、地上では1894年クレーベ石から得た気体中に発見された。空気中にごく少量含まれているが、工業的には天然ガスより分離する。無色・無臭。化学的に不活性で、水素に次いで軽い気体。液体ヘリウムは極低温物性研究に不可欠。

ベリオ【Luciano Berio】

イタリアの作曲家。十二音音楽から出発し、不確定性の導入や声の電子的な処理など新領域を開拓。作「セクエンツァ」シリーズ、「シンフォニア」など。(1925〜2003)

ペリオ【Paul Pelliot】

フランスの東洋学者。1906〜08年中央アジアを踏査、敦煌とんこう千仏洞に4〜10世紀の古文献を多数採集。踏査報告のほか、著に「敦煌千仏洞」などがある。(1878〜1945)

ペリオイコイ【perioikoi ギリシア】

古代スパルタの半自由民で、市民とヘロットの中間に位置する。参政権はないが地方自治権を持ち、従軍・貢納の義務を負った。

ヘリオス【Hēlios】

ギリシア神話の太陽神。4頭の馬の引く戦車で毎日東から西へと空を走るという。

ヘリオスコープ【helioscope】

(→)太陽鏡たいようきょう。

ヘリオスタット【heliostat】

〔天〕日光を鏡で反射させて一定の方向に送るための装置。→シデロスタット

ヘリオトロープ【heliotrope】

①ムラサキ科キダチルリソウ属(Heliotropium ラテン)の小低木。そのうち特に観賞用の数種の園芸上の通称。ニオイムラサキ・キダチルリソウなど。ペルー原産。葉は長楕円形。夏に青紫色の花を穂状につけ、芳香を放つ。

ヘリオトロープ

提供:OPO

②1の花から採り、あるいはそれと同じ香りに調合した香料・香水。エリオトロープ。

ヘリオドロス【Hēliodōros】

シリア出身のギリシアの小説家。3世紀または4世紀末の人。「エチオピア物語」10巻は古代小説の最高峰。

ヘリオトロピン【heliotropin】

ヘリオトロープに似た芳香をもつ無色の結晶。分子式C8H6O3 バニラ豆などの植物に少量含まれる。工業的にはサッサフラス油の主成分であるサフロールを酸化してつくる。調合香料の原料にする。ピペロナール。

ヘリオメーター【heliometer】

(→)太陽儀。

ヘリカル‐ギア【helical gear】

(→)斜歯歯車はすばはぐるま。

ヘリカル‐スプリング【helical spring】

コイルばね。つるまきばね。

へり‐がわ【縁革】‥ガハ

物のへりに取り付けた革。

ペリカン【pelican】

ペリカン目ペリカン科の水鳥の総称。大きさは白鳥ぐらい。体は白色または淡灰色か褐色、翼の風切羽は黒褐色。嘴くちばしは長大で、下嘴にある大きな袋を使って魚を大量の水とともにすくい上げる。雛ひなは親鳥の口の中に頭を入れて餌をとる。モモイロペリカン・カッショクペリカンなど7種がある。世界の温帯・熱帯域の沿海あるいは内陸の湖水に分布。伽藍がらん鳥。

カッショクペリカン

撮影:小宮輝之

②1の花から採り、あるいはそれと同じ香りに調合した香料・香水。エリオトロープ。

ヘリオドロス【Hēliodōros】

シリア出身のギリシアの小説家。3世紀または4世紀末の人。「エチオピア物語」10巻は古代小説の最高峰。

ヘリオトロピン【heliotropin】

ヘリオトロープに似た芳香をもつ無色の結晶。分子式C8H6O3 バニラ豆などの植物に少量含まれる。工業的にはサッサフラス油の主成分であるサフロールを酸化してつくる。調合香料の原料にする。ピペロナール。

ヘリオメーター【heliometer】

(→)太陽儀。

ヘリカル‐ギア【helical gear】

(→)斜歯歯車はすばはぐるま。

ヘリカル‐スプリング【helical spring】

コイルばね。つるまきばね。

へり‐がわ【縁革】‥ガハ

物のへりに取り付けた革。

ペリカン【pelican】

ペリカン目ペリカン科の水鳥の総称。大きさは白鳥ぐらい。体は白色または淡灰色か褐色、翼の風切羽は黒褐色。嘴くちばしは長大で、下嘴にある大きな袋を使って魚を大量の水とともにすくい上げる。雛ひなは親鳥の口の中に頭を入れて餌をとる。モモイロペリカン・カッショクペリカンなど7種がある。世界の温帯・熱帯域の沿海あるいは内陸の湖水に分布。伽藍がらん鳥。

カッショクペリカン

撮影:小宮輝之

モモイロペリカン

撮影:小宮輝之

モモイロペリカン

撮影:小宮輝之

ハイイロペリカン

撮影:小宮輝之

ハイイロペリカン

撮影:小宮輝之

へり‐くだ・る【謙る・遜る】

〔自五〕

他をうやまって自分を卑下する。謙遜する。允恭紀「天皇、…仁恵うつくしびめぐみましまして倹下へりくだりたまへり」。「―・った態度」

へり‐ぐち【減り口】

へらずぐち。負けおしみ。浄瑠璃、双蝶蝶曲輪日記「―いふと思はれるも面倒なり」

へ‐りくつ【屁理屈】

つまらぬ理屈。道理にあわない議論。「―を言うな」「―をこねる」

ペリクレス【Periklēs】

古代ギリシア、アテナイの政治家。前460年ごろ民主派の指導者として政権を掌握。民主政治を徹底させ、土木・建築・学芸にも功績を挙げ、アテナイにペリクレス時代と呼ばれる黄金時代を実現。ペロポネソス戦争中病没。(前490頃〜前429)

へりけずり‐ばん【縁削り盤】‥ケヅリ‥

鋼板の縁(小口)を正しく削り落としたり、斜めに削ったりする工作機械。耳削り盤。

ヘリコイド【helicoid】

螺旋らせん面。カメラでは、レンズの鏡胴を螺旋を利用して繰り出す方式をいう。

ヘリコバクター‐ピロリ【Helicobacter pylori】

(→)ピロリ菌に同じ。

ヘリコプター【helicopter】

機体の上方にプロペラに似た大形の回転翼(ローター)をもち、発動機によってこれを回転させて浮揚し、これを傾けることによって前進する航空機。ヘリ。

へり‐さし【縁刺し】

①縁を刺してとりつけること。また、そのもの、その人。

②「へりさしむしろ」の略。〈日葡辞書〉

⇒へりさし‐むしろ【縁刺し蓆】

へりさし‐むしろ【縁刺し蓆】

縁をつけた蓆。うすべり。

⇒へり‐さし【縁刺し】

ベリサリオス【Belisarios】

東ローマ帝国の武将。533〜534年北アフリカにヴァンダルを破り、535〜540年シチリア・南イタリア・ローマに転戦して東ゴート王国を攻略、さらに559年フン族を撃退、ユスティニアヌス1世のローマ帝国統一事業に貢献。(505頃〜565)

へり‐じ【縁地】‥ヂ

畳のへりとして用いる布。

ペリシテ‐びと【ペリシテ人】

(Philistines)古代、前13世紀頃エーゲ海方面から現れ、パレスチナに定着し、イスラエルの民と戦った民族。パレスチナの語源となった。フィリスティア人。フィリスティン。

ペリスコープ【periscope】

(→)潜望鏡。

へり‐だか【減り高・耗り高】

①ある量から減っただけの分。へり分。

②〔数〕歩合算ぶあいざんで、元高もとだかからある歩合だけ減った分量。

へり‐たたき【縁叩き】

蜑あまが潜水する際に行うまじない。舟縁または桶の縁を蜑金で3度叩き、あるいは願文を唱える。

べり‐た・つ

〔自下二〕

しゃべりたてる。浄瑠璃、女殺油地獄「やれお盆持て来いと、たつた一人で―・つる」

へり‐つき【縁付き】

へりのついていること。また、そのもの。

へり‐つけ【縁付け】

(→)「へりさし」に同じ。〈日葡辞書〉

ペリドット【peridot】

透明で黄緑色を呈する橄欖かんらん石の宝石としての呼称。

ペリドット

撮影:関戸 勇

へり‐くだ・る【謙る・遜る】

〔自五〕

他をうやまって自分を卑下する。謙遜する。允恭紀「天皇、…仁恵うつくしびめぐみましまして倹下へりくだりたまへり」。「―・った態度」

へり‐ぐち【減り口】

へらずぐち。負けおしみ。浄瑠璃、双蝶蝶曲輪日記「―いふと思はれるも面倒なり」

へ‐りくつ【屁理屈】

つまらぬ理屈。道理にあわない議論。「―を言うな」「―をこねる」

ペリクレス【Periklēs】

古代ギリシア、アテナイの政治家。前460年ごろ民主派の指導者として政権を掌握。民主政治を徹底させ、土木・建築・学芸にも功績を挙げ、アテナイにペリクレス時代と呼ばれる黄金時代を実現。ペロポネソス戦争中病没。(前490頃〜前429)

へりけずり‐ばん【縁削り盤】‥ケヅリ‥

鋼板の縁(小口)を正しく削り落としたり、斜めに削ったりする工作機械。耳削り盤。

ヘリコイド【helicoid】

螺旋らせん面。カメラでは、レンズの鏡胴を螺旋を利用して繰り出す方式をいう。

ヘリコバクター‐ピロリ【Helicobacter pylori】

(→)ピロリ菌に同じ。

ヘリコプター【helicopter】

機体の上方にプロペラに似た大形の回転翼(ローター)をもち、発動機によってこれを回転させて浮揚し、これを傾けることによって前進する航空機。ヘリ。

へり‐さし【縁刺し】

①縁を刺してとりつけること。また、そのもの、その人。

②「へりさしむしろ」の略。〈日葡辞書〉

⇒へりさし‐むしろ【縁刺し蓆】

へりさし‐むしろ【縁刺し蓆】

縁をつけた蓆。うすべり。

⇒へり‐さし【縁刺し】

ベリサリオス【Belisarios】

東ローマ帝国の武将。533〜534年北アフリカにヴァンダルを破り、535〜540年シチリア・南イタリア・ローマに転戦して東ゴート王国を攻略、さらに559年フン族を撃退、ユスティニアヌス1世のローマ帝国統一事業に貢献。(505頃〜565)

へり‐じ【縁地】‥ヂ

畳のへりとして用いる布。

ペリシテ‐びと【ペリシテ人】

(Philistines)古代、前13世紀頃エーゲ海方面から現れ、パレスチナに定着し、イスラエルの民と戦った民族。パレスチナの語源となった。フィリスティア人。フィリスティン。

ペリスコープ【periscope】

(→)潜望鏡。

へり‐だか【減り高・耗り高】

①ある量から減っただけの分。へり分。

②〔数〕歩合算ぶあいざんで、元高もとだかからある歩合だけ減った分量。

へり‐たたき【縁叩き】

蜑あまが潜水する際に行うまじない。舟縁または桶の縁を蜑金で3度叩き、あるいは願文を唱える。

べり‐た・つ

〔自下二〕

しゃべりたてる。浄瑠璃、女殺油地獄「やれお盆持て来いと、たつた一人で―・つる」

へり‐つき【縁付き】

へりのついていること。また、そのもの。

へり‐つけ【縁付け】

(→)「へりさし」に同じ。〈日葡辞書〉

ペリドット【peridot】

透明で黄緑色を呈する橄欖かんらん石の宝石としての呼称。

ペリドット

撮影:関戸 勇

へり‐とり【縁取り】

①へりをつけること。また、そのもの。

②花弁の周辺だけ色の異なること。また、そのもの。覆輪。

③ござの両縁に布の縁をつけたもの。うすべり。押捲おしまくり。

へり‐ぬり【縁塗】

①へりを塗ること。また、そのように塗ったもの。

②縁塗烏帽子の略。

⇒へりぬり‐えぼし【縁塗烏帽子】

へりぬり‐えぼし【縁塗烏帽子】

縁を漆塗りにした烏帽子。へりぬり。

⇒へり‐ぬり【縁塗】

ペリパトス‐がくは【ペリパトス学派】

(Peripatetics)アリストテレス学派の称。彼が学園の歩廊(ペリパトス)を逍遥しながら高弟たちと論じたことから命名。逍遥学派。

ベリベリ【beriberi】

(ベリはセイロン語で衰弱の意。ベリベリはその強意)(→)脚気かっけ。

ヘリ‐ポート【heliport】

ヘリコプター専用の発着場。

ペリメーター【perimeter】

ペリメーター‐ゾーンの略。建築の内部空間のうち、外壁や窓からの熱の影響を受けやすい外周部分。

ペリメニ【pel'meni ロシア】

ロシア、シベリア地方の料理。小麦粉・卵・水を合わせて練った生地で挽き肉を包み、ゆでたもの。

ベリヤ【Lavrentii Pavlovich Beriya】

ソ連の政治家。グルジア出身。1930年代末から内相・副首相・共産党政治局員。スターリンの死後、権力争いの渦中で逮捕、銃殺された。(1899〜1953)

ベリリウム【beryllium】

(緑柱石のギリシア語beryllosから)金属元素の一種。元素記号Be 原子番号4。原子量9.012。緑柱石として産出。銀白色の金属で、展性・延性に富み、セ氏1280度で融解。硫酸・塩酸に容易に溶解して水素を発生。性質はマグネシウム・アルミニウムに似る。軽合金に利用。

ベリンスキー【Vissarion G. Belinskii】

ロシアの文芸批評家。ドイツ観念論に学び、文学の持つ社会批判の役割を重視、後の急進的な文芸批評の先駆者となる。著「ゴーゴリへの手紙」「プーシキン論」など。(1811〜1848)

ヘリンボーン【herringbone】

(「ニシンの骨」の意。織り目が似ていることから)(→)杉綾織すぎあやおり。

ヘル

(hell)経糸たていとに粗質の梳毛糸そもうし、緯糸よこいとに劣等の純毛または綿・毛の混合糸を用いて織った斜文織物。主に学生服・作業服に用いる。

ヘル【Herr ドイツ】

男性の名または官職名に冠する敬称。

へ・る【放る】

〔他四〕

(ヒルの訛)体外へ出す。〈片言5〉

へる【経る・歴る】

〔自下一〕[文]ふ(下二)

次々に順をふんで行く意。

①時が経つ。経過する。雄略紀「栄枝を五百ふる析かきて」。万葉集17「矢形尾の鷹を手にすゑ三島野に狩らぬ日まねく月そへにける」

②時をすごす。月日を送る。大鏡実頼「この、日の荒れて日ごろここにへ給ふはおのれがし侍ることなり」。天草本平家物語「日数をふれば、能登の国に着かせられた」

③その過程を通る。地位や段階を経験する。源平盛衰記1「太政大臣にあがる。左右をへずして此の位に至ること…先蹤なし」。「秘書をへて議員になる」「数多の困難をへる」

④そこを通って他へ行く。通過する。平家物語8「狩衣の頸かみに針を刺し、賤の緒環おだまきといふ物をつけてへて行く方をつないで行けば」。源平盛衰記32「伏見をへて京へ入る」。「多くの人の手をへる」

⑤順次、手続をふむ。通す。平家物語(延慶本)「奏聞をへられけるに」。日葡辞書「アンナイヲヘル」

へ・る【減る】

〔自五〕

①少なくなる。乏しくなる。源平盛衰記21「丸子川の洪水いまだ―・らざれば渡す事叶はず」。「口の―・らない野郎だ」「腹が―・る」

②(打消の語を伴って用いる)臆おくする。ひるむ。源平盛衰記5「されども祐慶は少しも―・らず、鎧の胸板きらめかし」

↔ふえる

へる【綜る】

〔他下一〕[文]ふ(下二)

経糸たていとを整えて、機はたに掛ける。万葉集16「打

へり‐とり【縁取り】

①へりをつけること。また、そのもの。

②花弁の周辺だけ色の異なること。また、そのもの。覆輪。

③ござの両縁に布の縁をつけたもの。うすべり。押捲おしまくり。

へり‐ぬり【縁塗】

①へりを塗ること。また、そのように塗ったもの。

②縁塗烏帽子の略。

⇒へりぬり‐えぼし【縁塗烏帽子】

へりぬり‐えぼし【縁塗烏帽子】

縁を漆塗りにした烏帽子。へりぬり。

⇒へり‐ぬり【縁塗】

ペリパトス‐がくは【ペリパトス学派】

(Peripatetics)アリストテレス学派の称。彼が学園の歩廊(ペリパトス)を逍遥しながら高弟たちと論じたことから命名。逍遥学派。

ベリベリ【beriberi】

(ベリはセイロン語で衰弱の意。ベリベリはその強意)(→)脚気かっけ。

ヘリ‐ポート【heliport】

ヘリコプター専用の発着場。

ペリメーター【perimeter】

ペリメーター‐ゾーンの略。建築の内部空間のうち、外壁や窓からの熱の影響を受けやすい外周部分。

ペリメニ【pel'meni ロシア】

ロシア、シベリア地方の料理。小麦粉・卵・水を合わせて練った生地で挽き肉を包み、ゆでたもの。

ベリヤ【Lavrentii Pavlovich Beriya】

ソ連の政治家。グルジア出身。1930年代末から内相・副首相・共産党政治局員。スターリンの死後、権力争いの渦中で逮捕、銃殺された。(1899〜1953)

ベリリウム【beryllium】

(緑柱石のギリシア語beryllosから)金属元素の一種。元素記号Be 原子番号4。原子量9.012。緑柱石として産出。銀白色の金属で、展性・延性に富み、セ氏1280度で融解。硫酸・塩酸に容易に溶解して水素を発生。性質はマグネシウム・アルミニウムに似る。軽合金に利用。

ベリンスキー【Vissarion G. Belinskii】

ロシアの文芸批評家。ドイツ観念論に学び、文学の持つ社会批判の役割を重視、後の急進的な文芸批評の先駆者となる。著「ゴーゴリへの手紙」「プーシキン論」など。(1811〜1848)

ヘリンボーン【herringbone】

(「ニシンの骨」の意。織り目が似ていることから)(→)杉綾織すぎあやおり。

ヘル

(hell)経糸たていとに粗質の梳毛糸そもうし、緯糸よこいとに劣等の純毛または綿・毛の混合糸を用いて織った斜文織物。主に学生服・作業服に用いる。

ヘル【Herr ドイツ】

男性の名または官職名に冠する敬称。

へ・る【放る】

〔他四〕

(ヒルの訛)体外へ出す。〈片言5〉

へる【経る・歴る】

〔自下一〕[文]ふ(下二)

次々に順をふんで行く意。

①時が経つ。経過する。雄略紀「栄枝を五百ふる析かきて」。万葉集17「矢形尾の鷹を手にすゑ三島野に狩らぬ日まねく月そへにける」

②時をすごす。月日を送る。大鏡実頼「この、日の荒れて日ごろここにへ給ふはおのれがし侍ることなり」。天草本平家物語「日数をふれば、能登の国に着かせられた」

③その過程を通る。地位や段階を経験する。源平盛衰記1「太政大臣にあがる。左右をへずして此の位に至ること…先蹤なし」。「秘書をへて議員になる」「数多の困難をへる」

④そこを通って他へ行く。通過する。平家物語8「狩衣の頸かみに針を刺し、賤の緒環おだまきといふ物をつけてへて行く方をつないで行けば」。源平盛衰記32「伏見をへて京へ入る」。「多くの人の手をへる」

⑤順次、手続をふむ。通す。平家物語(延慶本)「奏聞をへられけるに」。日葡辞書「アンナイヲヘル」

へ・る【減る】

〔自五〕

①少なくなる。乏しくなる。源平盛衰記21「丸子川の洪水いまだ―・らざれば渡す事叶はず」。「口の―・らない野郎だ」「腹が―・る」

②(打消の語を伴って用いる)臆おくする。ひるむ。源平盛衰記5「されども祐慶は少しも―・らず、鎧の胸板きらめかし」

↔ふえる

へる【綜る】

〔他下一〕[文]ふ(下二)

経糸たていとを整えて、機はたに掛ける。万葉集16「打 うちたえは、へて織る布」。日葡辞書「イトヲヘル」

へ・る【謙る】

〔自四〕

へりくだる。顕宗紀「―・り恭いやまひ慈うつくしび順ふ」

ベル【bell】

①鐘。「ウェディング‐―」

②呼鈴よびりん。電鈴。「発車の―が鳴る」

③打楽器。数十個の鐘または金属管を音律順に吊り並べ、槌で打つもの。

ベル【Alexander Graham Bell】

アメリカの物理学者・発明家。1876年有線電話を発明。(1847〜1922)

ベル【Andrew Bell】

スコットランドの教育家。安価な多人数教育の方法として助教法を創始。(1753〜1838)

ベル【Heinrich Böll】

ドイツの作家。戦中・戦後の政治・社会問題を扱う。小説「九時半の玉突き」「道化の意見」「カタリーナの失われた名誉」。ノーベル賞。(1917〜1985)

ベルイマン【Ingmar Bergman】

スウェーデンの映画監督。神の不在、女性不信などを主題に人間を描く。作「第七の封印」「野いちご」「沈黙」など。(1918〜2007)

ペルー【Peru・秘露】

南米北西部、太平洋岸の共和国。もとインカ帝国の地。1532年スペインが征服。1821年独立。国土は山岳地帯・海岸砂漠地帯・森林地帯に大別され、面積128万5000平方キロメートル。住民はメスティーソと先住民が多く、主要言語はスペイン語とケチュア語。人口2755万(2004)。首都リマ。→南アメリカ(図)

リマ

撮影:田沼武能

うちたえは、へて織る布」。日葡辞書「イトヲヘル」

へ・る【謙る】

〔自四〕

へりくだる。顕宗紀「―・り恭いやまひ慈うつくしび順ふ」

ベル【bell】

①鐘。「ウェディング‐―」

②呼鈴よびりん。電鈴。「発車の―が鳴る」

③打楽器。数十個の鐘または金属管を音律順に吊り並べ、槌で打つもの。

ベル【Alexander Graham Bell】

アメリカの物理学者・発明家。1876年有線電話を発明。(1847〜1922)

ベル【Andrew Bell】

スコットランドの教育家。安価な多人数教育の方法として助教法を創始。(1753〜1838)

ベル【Heinrich Böll】

ドイツの作家。戦中・戦後の政治・社会問題を扱う。小説「九時半の玉突き」「道化の意見」「カタリーナの失われた名誉」。ノーベル賞。(1917〜1985)

ベルイマン【Ingmar Bergman】

スウェーデンの映画監督。神の不在、女性不信などを主題に人間を描く。作「第七の封印」「野いちご」「沈黙」など。(1918〜2007)

ペルー【Peru・秘露】

南米北西部、太平洋岸の共和国。もとインカ帝国の地。1532年スペインが征服。1821年独立。国土は山岳地帯・海岸砂漠地帯・森林地帯に大別され、面積128万5000平方キロメートル。住民はメスティーソと先住民が多く、主要言語はスペイン語とケチュア語。人口2755万(2004)。首都リマ。→南アメリカ(図)

リマ

撮影:田沼武能

ベル‐エポック【belle époque フランス】

良き時代。特にフランスで、文化・芸術の栄えた19世紀末から20世紀初頭を指していう。

ペルオキソ‐りゅうさん【ペルオキソ硫酸】‥リウ‥

ペルオキソ一硫酸(化学式H2SO5)とペルオキソ二硫酸(化学式H2S2O8)がある。分子中に-O-O-という原子団を含む。強い酸化剤。

ベルガモット【bergamotto イタリア】

①ミカン科の常緑低木。レモンに似、果頂の尖った球形の果実をつける。果皮から芳香の強い淡緑色の油を採り、香料とする。

②シソ科の多年草。1に似た香りがあり、葉や花弁を乾燥したものをハーブとして用いる。

ベルガモット

撮影:関戸 勇

ベル‐エポック【belle époque フランス】

良き時代。特にフランスで、文化・芸術の栄えた19世紀末から20世紀初頭を指していう。

ペルオキソ‐りゅうさん【ペルオキソ硫酸】‥リウ‥

ペルオキソ一硫酸(化学式H2SO5)とペルオキソ二硫酸(化学式H2S2O8)がある。分子中に-O-O-という原子団を含む。強い酸化剤。

ベルガモット【bergamotto イタリア】

①ミカン科の常緑低木。レモンに似、果頂の尖った球形の果実をつける。果皮から芳香の強い淡緑色の油を採り、香料とする。

②シソ科の多年草。1に似た香りがあり、葉や花弁を乾燥したものをハーブとして用いる。

ベルガモット

撮影:関戸 勇

ペルガモン【Pergamon】

小アジア北西部にあった古都。現在のトルコのベルガマ(Bergama)。ヘレニズム文化の一中心地。ペルガムム。

ベル‐カント【bel canto イタリア】

(「美しい歌唱」の意)18世紀のイタリア歌劇で開拓された歌唱法。すべての声域にわたる声音の美しさ、なめらかさに重点を置く。

ベルギー【België フラマン・Belgique フランス・白耳義】

ヨーロッパ北西部の立憲王国。北海に面し、北部は低地、南部は丘陵地帯。近世初頭オランダに合邦、1830年独立。面積3万平方キロメートル。人口1042万1千(2004)。住民の多くはカトリックで、フラマン系(言語はオランダ語方言)とワロン系(言語はフランス語方言)とに分かれ、オランダ語・フランス語・ドイツ語を公用語とする。首都ブリュッセル。→ヨーロッパ(図)

ブリュッセル

撮影:田沼武能

ペルガモン【Pergamon】

小アジア北西部にあった古都。現在のトルコのベルガマ(Bergama)。ヘレニズム文化の一中心地。ペルガムム。

ベル‐カント【bel canto イタリア】

(「美しい歌唱」の意)18世紀のイタリア歌劇で開拓された歌唱法。すべての声域にわたる声音の美しさ、なめらかさに重点を置く。

ベルギー【België フラマン・Belgique フランス・白耳義】

ヨーロッパ北西部の立憲王国。北海に面し、北部は低地、南部は丘陵地帯。近世初頭オランダに合邦、1830年独立。面積3万平方キロメートル。人口1042万1千(2004)。住民の多くはカトリックで、フラマン系(言語はオランダ語方言)とワロン系(言語はフランス語方言)とに分かれ、オランダ語・フランス語・ドイツ語を公用語とする。首都ブリュッセル。→ヨーロッパ(図)

ブリュッセル

撮影:田沼武能

ベルギウス【Friedrich Karl Rudolf Bergius】

ドイツの工業化学者。石炭の微粉末に水素を添加して液体燃料にする石炭液化法を完成。またセルロースを加水分解して糖をつくる方法を開発。ノーベル賞。(1884〜1949)

ベルク【Alban Berg】

オーストリアの作曲家。シェーンベルクに師事。同門のウェーベルンとともに十二音音楽を大成させるが、抒情的調性感を残す。歌劇「ヴォツェック」「ルル」など。(1885〜1935)

ベルクシュルント【Bergschrund ドイツ】

(登山用語)氷河や雪渓と山腹の岩場との間にある隙間。

ベルクソン【Henri Louis Bergson】

フランスの哲学者。自然科学的世界観に反対し、物理的時間概念に純粋持続としての体験的時間を対立させ、絶対的・内面的自由、精神的なものの独自性と本源性を明らかにし、具体的生は概念によって把握し得ない不断の創造的活動であり(直観主義)、創造的進化にほかならないと説いた。著「時間と自由」「物質と記憶」「創造的進化」など。ノーベル賞。(1859〜1941)

ベルグラード【Belgrade】

ベオグラードの英語名。

ヘルクレス【Hercules】

ヘラクレスのローマ名。ハーキュリーズ。→ヘラクレス。

⇒ヘルクレス‐ざ【ヘルクレス座】

ヘルクレス‐ざ【ヘルクレス座】

(Hercules ラテン)北天の星座。琴座の西にあり、8月初旬の夕刻に南中。

⇒ヘルクレス【Hercules】

ベルゲン【Bergen】

ノルウェー南西部の港湾都市。大西洋岸のフィヨルドに臨む良港があり、古くから海運業・造船業が盛ん。人口23万6千(2003)。

ペルゴレージ【Giovanni Battista Pergolesi】

イタリアの作曲家。ナポリ楽派の一人。オペラ‐ブッファの先駆的作品「奥様女中」「恋する修道僧」など。(1710〜1736)

ベルサイユ【Versailles】

⇒ヴェルサイユ

ペルシア【Persia・波斯】

(イラン南西部の古代地名パールサPārsaに由来)イランの旧称。アケメネス朝・ササン朝・サファヴィー朝・カージャール朝などを経て、1935年パフレヴィー朝が国号をイランと改めた。→イラン。

⇒ペルシア‐がわ【ペルシア革】

⇒ペルシア‐ご【ペルシア語】

⇒ペルシア‐せんそう【ペルシア戦争】

⇒ペルシア‐ねこ【ペルシア猫】

⇒ペルシア‐わん【ペルシア湾】

ペルシア‐がわ【ペルシア革】‥ガハ

(→)ハルシャ革に同じ。

⇒ペルシア【Persia・波斯】

ペルシア‐ご【ペルシア語】

(Persian)イランを中心にして用いられる言語。古代ペルシア帝国時代から用いられ、インド‐ヨーロッパ語族のイラン語派に属する。→イラン語。

⇒ペルシア【Persia・波斯】

ペルシア‐せんそう【ペルシア戦争】‥サウ

前492年から3回にわたってペルシアがギリシアを征服するために起こした戦争。一時ペルシアはアテナイを占領したが、前480年のサラミスの海戦、翌年のプラタイアイの戦で敗北。最終的な平和条約は前449年に結ばれた。

⇒ペルシア【Persia・波斯】

ペルシア‐ねこ【ペルシア猫】

ネコの一品種。ペルシア産というが、中近東のどこで作出されたかは不明。ヨーロッパへは十字軍が持ち帰ったとされる。顔は丸く目は大きい。尾は比較的短い。毛がふさふさと長い。愛玩用。

ペルシアねこ

ベルギウス【Friedrich Karl Rudolf Bergius】

ドイツの工業化学者。石炭の微粉末に水素を添加して液体燃料にする石炭液化法を完成。またセルロースを加水分解して糖をつくる方法を開発。ノーベル賞。(1884〜1949)

ベルク【Alban Berg】

オーストリアの作曲家。シェーンベルクに師事。同門のウェーベルンとともに十二音音楽を大成させるが、抒情的調性感を残す。歌劇「ヴォツェック」「ルル」など。(1885〜1935)

ベルクシュルント【Bergschrund ドイツ】

(登山用語)氷河や雪渓と山腹の岩場との間にある隙間。

ベルクソン【Henri Louis Bergson】

フランスの哲学者。自然科学的世界観に反対し、物理的時間概念に純粋持続としての体験的時間を対立させ、絶対的・内面的自由、精神的なものの独自性と本源性を明らかにし、具体的生は概念によって把握し得ない不断の創造的活動であり(直観主義)、創造的進化にほかならないと説いた。著「時間と自由」「物質と記憶」「創造的進化」など。ノーベル賞。(1859〜1941)

ベルグラード【Belgrade】

ベオグラードの英語名。

ヘルクレス【Hercules】

ヘラクレスのローマ名。ハーキュリーズ。→ヘラクレス。

⇒ヘルクレス‐ざ【ヘルクレス座】

ヘルクレス‐ざ【ヘルクレス座】

(Hercules ラテン)北天の星座。琴座の西にあり、8月初旬の夕刻に南中。

⇒ヘルクレス【Hercules】

ベルゲン【Bergen】

ノルウェー南西部の港湾都市。大西洋岸のフィヨルドに臨む良港があり、古くから海運業・造船業が盛ん。人口23万6千(2003)。

ペルゴレージ【Giovanni Battista Pergolesi】

イタリアの作曲家。ナポリ楽派の一人。オペラ‐ブッファの先駆的作品「奥様女中」「恋する修道僧」など。(1710〜1736)

ベルサイユ【Versailles】

⇒ヴェルサイユ

ペルシア【Persia・波斯】

(イラン南西部の古代地名パールサPārsaに由来)イランの旧称。アケメネス朝・ササン朝・サファヴィー朝・カージャール朝などを経て、1935年パフレヴィー朝が国号をイランと改めた。→イラン。

⇒ペルシア‐がわ【ペルシア革】

⇒ペルシア‐ご【ペルシア語】

⇒ペルシア‐せんそう【ペルシア戦争】

⇒ペルシア‐ねこ【ペルシア猫】

⇒ペルシア‐わん【ペルシア湾】

ペルシア‐がわ【ペルシア革】‥ガハ

(→)ハルシャ革に同じ。

⇒ペルシア【Persia・波斯】

ペルシア‐ご【ペルシア語】

(Persian)イランを中心にして用いられる言語。古代ペルシア帝国時代から用いられ、インド‐ヨーロッパ語族のイラン語派に属する。→イラン語。

⇒ペルシア【Persia・波斯】

ペルシア‐せんそう【ペルシア戦争】‥サウ

前492年から3回にわたってペルシアがギリシアを征服するために起こした戦争。一時ペルシアはアテナイを占領したが、前480年のサラミスの海戦、翌年のプラタイアイの戦で敗北。最終的な平和条約は前449年に結ばれた。

⇒ペルシア【Persia・波斯】

ペルシア‐ねこ【ペルシア猫】

ネコの一品種。ペルシア産というが、中近東のどこで作出されたかは不明。ヨーロッパへは十字軍が持ち帰ったとされる。顔は丸く目は大きい。尾は比較的短い。毛がふさふさと長い。愛玩用。

ペルシアねこ

⇒ペルシア【Persia・波斯】

ペルシア‐わん【ペルシア湾】

アラビア半島とペルシア(イラン)との間に挟まれたアラビア海の湾入部分。湾岸および海底に油田の開発がすすんでいる。アラビア湾。

⇒ペルシア【Persia・波斯】

ヘルシー【healthy】

健康的なさま。また、体によいこと。「―な食品」

ベルジャーエフ【Nikolai Aleksandrovich Berdyaev】

ロシアの神秘主義哲学者。十月革命後、パリに亡命。神秘主義に基づく文化・歴史の問題を論じ、宗教的実存主義を説いた。(1874〜1948)

ペルシュロン【Percheron フランス】

馬の一品種。フランスのペルシュ地方で改良。大形で体躯は太く、同国産のブルトン種と共に、代表的な輓馬ばんば。

ペルシュロン

提供:東京動物園協会

⇒ペルシア【Persia・波斯】

ペルシア‐わん【ペルシア湾】

アラビア半島とペルシア(イラン)との間に挟まれたアラビア海の湾入部分。湾岸および海底に油田の開発がすすんでいる。アラビア湾。

⇒ペルシア【Persia・波斯】

ヘルシー【healthy】

健康的なさま。また、体によいこと。「―な食品」

ベルジャーエフ【Nikolai Aleksandrovich Berdyaev】

ロシアの神秘主義哲学者。十月革命後、パリに亡命。神秘主義に基づく文化・歴史の問題を論じ、宗教的実存主義を説いた。(1874〜1948)

ペルシュロン【Percheron フランス】

馬の一品種。フランスのペルシュ地方で改良。大形で体躯は太く、同国産のブルトン種と共に、代表的な輓馬ばんば。

ペルシュロン

提供:東京動物園協会

ヘルシンキ【Helsinki】

フィンランド共和国の首都。フィンランド湾の北に突出した岬角の先端に位置し、同国の政治・経済・学術の中心。明色の花崗岩で造られた建物が多く、「北の白都」の称がある。人口55万9千(2004)。スウェーデン語名ヘルシングフォルス。

ヘルシンキ

撮影:田沼武能

ヘルシンキ【Helsinki】

フィンランド共和国の首都。フィンランド湾の北に突出した岬角の先端に位置し、同国の政治・経済・学術の中心。明色の花崗岩で造られた建物が多く、「北の白都」の称がある。人口55万9千(2004)。スウェーデン語名ヘルシングフォルス。

ヘルシンキ

撮影:田沼武能

ヘルス【health】

健康。

⇒ヘルス‐ケア【health care】

⇒ヘルス‐センター【health center】

⇒ヘルス‐メーター

⇒ヘルス‐モニタリング【health monitoring】

ベルスーズ【berceuse フランス】

子守歌。

ヘルス‐ケア【health care】

健康管理。

⇒ヘルス【health】

ヘルス‐センター【health center】

(保健所・医療機関の意)休息・娯楽施設の集中した場所。

⇒ヘルス【health】

ヘルス‐メーター

(和製語health meter)家庭用の小型体重計。

⇒ヘルス【health】

ヘルス‐モニタリング【health monitoring】

①健康状態を常に把握すること。

②構造物の健全度を常時監視すること。建築物・航空機・原子炉などにいう。

⇒ヘルス【health】

ペルセウス【Perseus】

ギリシア神話の英雄。ゼウスとダナエとの子。女怪メドゥサを退治し、また、エチオピアの王女アンドロメダを怪物の手から救って妻とした。後に誤って祖父を殺したため、生地アルゴスを去ってティリンスを支配した。

⇒ペルセウス‐ざ【ペルセウス座】

ペルセウス‐ざ【ペルセウス座】

(Perseus ラテン)北天の星座。アンドロメダ座の東にある。1月初旬の夕刻に南中。

⇒ペルセウス【Perseus】

ベルセーリウス【Jöns Jakob Berzelius】

スウェーデンの化学者。電気化学の基礎を築き、酸素を標準とする諸元素の原子量を決定した。アルファベットを使った元素記号を導入。セレン・ケイ素・トリウムなどの新元素を発見。(1779〜1848)

ペルセフォネ【Persephonē】

ギリシア神話の女神。ゼウスとデメテルとの娘。ハデスにさらわれてその妻となり、冥界の女王となった。デメテルとともにエレウシスの秘教の女神。コレ(少女の意)。→プロセルピナ

ペルセポリス【Persepolis】

(ギリシア人による呼称)ペルシアのダレイオス1世の創建したアケメネス王朝の首都。イラン南西部、シーラーズの北東に位置する。前331年アレクサンドロス大王によって破壊された。遺跡が現存し、世界遺産。

ペルセポリス

提供:JTBフォト

ヘルス【health】

健康。

⇒ヘルス‐ケア【health care】

⇒ヘルス‐センター【health center】

⇒ヘルス‐メーター

⇒ヘルス‐モニタリング【health monitoring】

ベルスーズ【berceuse フランス】

子守歌。

ヘルス‐ケア【health care】

健康管理。

⇒ヘルス【health】

ヘルス‐センター【health center】

(保健所・医療機関の意)休息・娯楽施設の集中した場所。

⇒ヘルス【health】

ヘルス‐メーター

(和製語health meter)家庭用の小型体重計。

⇒ヘルス【health】

ヘルス‐モニタリング【health monitoring】

①健康状態を常に把握すること。

②構造物の健全度を常時監視すること。建築物・航空機・原子炉などにいう。

⇒ヘルス【health】

ペルセウス【Perseus】

ギリシア神話の英雄。ゼウスとダナエとの子。女怪メドゥサを退治し、また、エチオピアの王女アンドロメダを怪物の手から救って妻とした。後に誤って祖父を殺したため、生地アルゴスを去ってティリンスを支配した。

⇒ペルセウス‐ざ【ペルセウス座】

ペルセウス‐ざ【ペルセウス座】

(Perseus ラテン)北天の星座。アンドロメダ座の東にある。1月初旬の夕刻に南中。

⇒ペルセウス【Perseus】

ベルセーリウス【Jöns Jakob Berzelius】

スウェーデンの化学者。電気化学の基礎を築き、酸素を標準とする諸元素の原子量を決定した。アルファベットを使った元素記号を導入。セレン・ケイ素・トリウムなどの新元素を発見。(1779〜1848)

ペルセフォネ【Persephonē】

ギリシア神話の女神。ゼウスとデメテルとの娘。ハデスにさらわれてその妻となり、冥界の女王となった。デメテルとともにエレウシスの秘教の女神。コレ(少女の意)。→プロセルピナ

ペルセポリス【Persepolis】

(ギリシア人による呼称)ペルシアのダレイオス1世の創建したアケメネス王朝の首都。イラン南西部、シーラーズの北東に位置する。前331年アレクサンドロス大王によって破壊された。遺跡が現存し、世界遺産。

ペルセポリス

提供:JTBフォト

ペルソナ【persona ラテン】

(もと仮面の意)

①人。人格。

②キリスト教で、知性と意志とを備えた独立の主体。位格。→三位一体。

③美術で、人体像。

⇒ペルソナ‐ノン‐グラータ【persona non grata ラテン】

ペルソナ‐ノン‐グラータ【persona non grata ラテン】

外交上の好ましくない人物。ある人物を外交上受け入れないときに用いる語。

⇒ペルソナ【persona ラテン】

ヘルダー【Johann Gottfried Herder】

ドイツの文学者・哲学者。スピノザ・ライプニッツの影響を受けて汎神論的世界観を説き、人間を自然の頂点とし、民族の詩と言語の歴史における重要性やその多元的な発展を説いた。著「人類史哲学の理念」「言語起源論」など。(1744〜1803)

ヘルダーリン【Friedrich Hölderlin】

ドイツの詩人。古代ギリシアにあこがれ、汎神論的な格調の高い頌詩などを作った。30歳代で精神に異常を来す。書簡体小説「ヒュペーリオン」など。(1770〜1843)

ベルダン【Verdun】

⇒ヴェルダン

ヘルツ【Heinrich Rudolph Hertz】

ドイツの物理学者。電磁波の存在を初めて実験的にたしかめ、光がこれと同性質のものであるというマクスウェルの予言を実証した。(1857〜1894)

ヘルツ【hertz】

(H.ヘルツの名に因む)振動数・周波数の単位。国際単位系の組立単位。1秒間n回の振動をnヘルツという。記号Hz

ベルツ【Erwin von Bälz】

ドイツの内科医。1876〜1905年(明治9〜38)滞日、東大で医学の教育・研究および診療に従事。のち宮内省御用掛。息子トク=ベルツにより「ベルツの日記」が編まれた。(1849〜1913)

⇒ベルツ‐すい【ベルツ水】

ペルツ【Max Ferdinand Perutz】

イギリスの化学者。オーストリア生れ。X線回折法によりヘモグロビンの立体構造を決定。ノーベル賞。(1914〜2002)

ヘルツェゴヴィナ【Hercegovina】

ボスニア‐ヘルツェゴヴィナ共和国の南部の地方。

ヘルツシュプルング‐ラッセル‐ず【ヘルツシュプルングラッセル図】‥ヅ

1905年、デンマークの天文学者ヘルツシュプルング(E. Hertzsprung1873〜1967)とアメリカの天文学者ラッセル(H. N. Russell1877〜1957)との研究によって導かれた図。恒星のスペクトル型(温度)と絶対等級(明るさ)との関係を示す。恒星の分類・進化に応用される。HR図。

ヘルツシュプルング-ラッセル図

ペルソナ【persona ラテン】

(もと仮面の意)

①人。人格。

②キリスト教で、知性と意志とを備えた独立の主体。位格。→三位一体。

③美術で、人体像。

⇒ペルソナ‐ノン‐グラータ【persona non grata ラテン】

ペルソナ‐ノン‐グラータ【persona non grata ラテン】

外交上の好ましくない人物。ある人物を外交上受け入れないときに用いる語。

⇒ペルソナ【persona ラテン】

ヘルダー【Johann Gottfried Herder】

ドイツの文学者・哲学者。スピノザ・ライプニッツの影響を受けて汎神論的世界観を説き、人間を自然の頂点とし、民族の詩と言語の歴史における重要性やその多元的な発展を説いた。著「人類史哲学の理念」「言語起源論」など。(1744〜1803)

ヘルダーリン【Friedrich Hölderlin】

ドイツの詩人。古代ギリシアにあこがれ、汎神論的な格調の高い頌詩などを作った。30歳代で精神に異常を来す。書簡体小説「ヒュペーリオン」など。(1770〜1843)

ベルダン【Verdun】

⇒ヴェルダン

ヘルツ【Heinrich Rudolph Hertz】

ドイツの物理学者。電磁波の存在を初めて実験的にたしかめ、光がこれと同性質のものであるというマクスウェルの予言を実証した。(1857〜1894)

ヘルツ【hertz】

(H.ヘルツの名に因む)振動数・周波数の単位。国際単位系の組立単位。1秒間n回の振動をnヘルツという。記号Hz

ベルツ【Erwin von Bälz】

ドイツの内科医。1876〜1905年(明治9〜38)滞日、東大で医学の教育・研究および診療に従事。のち宮内省御用掛。息子トク=ベルツにより「ベルツの日記」が編まれた。(1849〜1913)

⇒ベルツ‐すい【ベルツ水】

ペルツ【Max Ferdinand Perutz】

イギリスの化学者。オーストリア生れ。X線回折法によりヘモグロビンの立体構造を決定。ノーベル賞。(1914〜2002)

ヘルツェゴヴィナ【Hercegovina】

ボスニア‐ヘルツェゴヴィナ共和国の南部の地方。

ヘルツシュプルング‐ラッセル‐ず【ヘルツシュプルングラッセル図】‥ヅ

1905年、デンマークの天文学者ヘルツシュプルング(E. Hertzsprung1873〜1967)とアメリカの天文学者ラッセル(H. N. Russell1877〜1957)との研究によって導かれた図。恒星のスペクトル型(温度)と絶対等級(明るさ)との関係を示す。恒星の分類・進化に応用される。HR図。

ヘルツシュプルング-ラッセル図

主系列星

白色矮星

巨星

超巨星

ベルツ‐すい【ベルツ水】

皮膚の荒れどめに用いられた、水酸化カリウム・グリセリン・アルコール・水などの混合薬液。

⇒ベルツ【Erwin von Bälz】

ヘルツベルク【Gerhard Herzberg】

カナダの物理学者・化学者。ドイツ生れ。寿命の短い不安定な遊離基の構造を吸収スペクトルの測定により決める方法を開発、化学反応の機構の解明に貢献。ノーベル賞。(1904〜1999)

ヘルツル【Theodor Herzl】

オーストリアのジャーナリスト。シオニズム運動の創始者。ハンガリー生れ。1896年の著「ユダヤ人国家」で、世俗的ユダヤ民族国家の必要性を説き、97年バーゼルで第1回シオニスト会議を開催。(1860〜1904)

ベルディ【G. Verdi】

⇒ヴェルディ

ペルティエ‐こうか【ペルティエ効果】‥カウクワ

異なった金属の接ぎ目を通じて電流を流す時、その接ぎ目に熱の発生または吸収の起こる現象。電子冷凍や冷蔵庫などに利用される。フランスの物理学者ペルティエ(Jean Charles Peltier1785〜1845)が発見。

ペルテス‐びょう【ペルテス病】‥ビヤウ

(ドイツの外科医ペルテス(G. C. Perthes1869〜1927)に因む)大腿骨頭の乏血性壊死とそれにつづいて起こる骨頭の扁平化とを主徴とする疾患。2〜10歳の男児に好発。疼痛と跛行はこうとを伴う。若年性変形性骨軟骨炎。

ベルト【belt】

①2個の車輪にかけ渡して、他方に動力を伝える平帯状の物。調帯しらべおび。調革しらべがわ。

②洋服用の胴をしめる帯。バンド。

③帯状の地帯。「グリーン‐―」

⇒ベルト‐ぐるま【ベルト車】

⇒ベルト‐コンベヤー【belt conveyor】

⇒ベルト‐でんどう【ベルト伝動】

ベルト‐ぐるま【ベルト車】

ベルト伝動に用いられる車。ふつうは鋳鉄製であるが、木製・軽合金製・鋼板製のものもある。調車しらべぐるま。

⇒ベルト【belt】

ベルト‐コンベヤー【belt conveyor】

コンベヤーの一種。2個以上のベルト車にベルトをかけて循環させ、その上に品物をのせて運ぶ装置。帯運搬装置。

⇒ベルト【belt】

ベルト‐でんどう【ベルト伝動】

2個のベルト車にベルトを巻きかけて、ベルトとベルト車との摩擦によって動力を伝えること。

⇒ベルト【belt】

ベルトラン【Aloysius Bertrand】

フランスの詩人。死後出版された「夜のガスパール」は散文詩というジャンルを確立し、ボードレールなどに強い影響を及ぼした。(1807〜1841)

ベルトロー【Pierre Eugène Marcellin Berthelot】

フランスの化学者。有機化学・熱化学の研究に功績を残した。アセチレンや脂肪の合成は著名。ボンベ熱量計を考案し、多数の化合物の燃焼熱を測定。(1827〜1907)

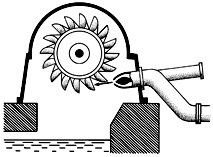

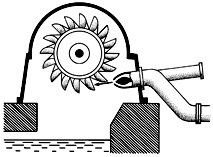

ペルトン‐すいしゃ【ペルトン水車】

衝動式水車。アメリカのペルトン(L. A. Pelton)の考案。高所から水を水圧管で下方に導き、管端に設けたノズルから噴出する高速度の水を羽根車の周囲に取り付けた水受けで順次に受け、車軸を回転させるもの。

ペルトン水車

主系列星

白色矮星

巨星

超巨星

ベルツ‐すい【ベルツ水】

皮膚の荒れどめに用いられた、水酸化カリウム・グリセリン・アルコール・水などの混合薬液。

⇒ベルツ【Erwin von Bälz】

ヘルツベルク【Gerhard Herzberg】

カナダの物理学者・化学者。ドイツ生れ。寿命の短い不安定な遊離基の構造を吸収スペクトルの測定により決める方法を開発、化学反応の機構の解明に貢献。ノーベル賞。(1904〜1999)

ヘルツル【Theodor Herzl】

オーストリアのジャーナリスト。シオニズム運動の創始者。ハンガリー生れ。1896年の著「ユダヤ人国家」で、世俗的ユダヤ民族国家の必要性を説き、97年バーゼルで第1回シオニスト会議を開催。(1860〜1904)

ベルディ【G. Verdi】

⇒ヴェルディ

ペルティエ‐こうか【ペルティエ効果】‥カウクワ

異なった金属の接ぎ目を通じて電流を流す時、その接ぎ目に熱の発生または吸収の起こる現象。電子冷凍や冷蔵庫などに利用される。フランスの物理学者ペルティエ(Jean Charles Peltier1785〜1845)が発見。

ペルテス‐びょう【ペルテス病】‥ビヤウ

(ドイツの外科医ペルテス(G. C. Perthes1869〜1927)に因む)大腿骨頭の乏血性壊死とそれにつづいて起こる骨頭の扁平化とを主徴とする疾患。2〜10歳の男児に好発。疼痛と跛行はこうとを伴う。若年性変形性骨軟骨炎。

ベルト【belt】

①2個の車輪にかけ渡して、他方に動力を伝える平帯状の物。調帯しらべおび。調革しらべがわ。

②洋服用の胴をしめる帯。バンド。

③帯状の地帯。「グリーン‐―」

⇒ベルト‐ぐるま【ベルト車】

⇒ベルト‐コンベヤー【belt conveyor】

⇒ベルト‐でんどう【ベルト伝動】

ベルト‐ぐるま【ベルト車】

ベルト伝動に用いられる車。ふつうは鋳鉄製であるが、木製・軽合金製・鋼板製のものもある。調車しらべぐるま。

⇒ベルト【belt】

ベルト‐コンベヤー【belt conveyor】

コンベヤーの一種。2個以上のベルト車にベルトをかけて循環させ、その上に品物をのせて運ぶ装置。帯運搬装置。

⇒ベルト【belt】

ベルト‐でんどう【ベルト伝動】

2個のベルト車にベルトを巻きかけて、ベルトとベルト車との摩擦によって動力を伝えること。

⇒ベルト【belt】

ベルトラン【Aloysius Bertrand】

フランスの詩人。死後出版された「夜のガスパール」は散文詩というジャンルを確立し、ボードレールなどに強い影響を及ぼした。(1807〜1841)

ベルトロー【Pierre Eugène Marcellin Berthelot】

フランスの化学者。有機化学・熱化学の研究に功績を残した。アセチレンや脂肪の合成は著名。ボンベ熱量計を考案し、多数の化合物の燃焼熱を測定。(1827〜1907)

ペルトン‐すいしゃ【ペルトン水車】

衝動式水車。アメリカのペルトン(L. A. Pelton)の考案。高所から水を水圧管で下方に導き、管端に設けたノズルから噴出する高速度の水を羽根車の周囲に取り付けた水受けで順次に受け、車軸を回転させるもの。

ペルトン水車

ベルナール【Bernard de Clairvaux】

フランス中世の聖職者。聖人。クレルヴォーに大修道院を創設。神との神秘的合一の説はアベラールの合理説と対立。ベルナルドゥス。(1090頃〜1153)

ベルナール【Claude Bernard】

フランスの生理学者。生物体が諸物質によって構成されていることを示し、実験生理学を樹立。主著「実験医学序説」。(1813〜1878)

ベルナール【Sarah Bernhardt】

フランスの女優。コメディー‐フランセーズに専属。のち自ら劇団結成。悲劇を得意とし、「椿姫」で世界的名声を博す。(1845〜1923)

ベルナノス【Georges Bernanos】

フランスの小説家。カトリック的立場から霊肉の相克を描いた。作「悪魔の陽のもとに」「田舎司祭の日記」など。(1888〜1948)

ベルナルダン‐ド‐サン‐ピエール【Henri Bernardin de Saint-Pierre】

フランスの作家・博物学者。ルソーの弟子。大作「自然研究」中に発表した少年少女の悲恋を描いた小説「ポールとヴィルジニー」で有名。(1737〜1814)

ヘルニア【hernia ラテン】

(ギリシア語で若枝の意のernosから)臓器や組織の一部が、本来あるべき場所から逸脱した状態。腹部では、内臓が腹壁の間隙などから腹膜に被われたまま外方に脱出する。鼠径そけいヘルニア・臍さいヘルニア・椎間板ついかんばんヘルニアなどがある。脱出部分が狭窄きょうさくによる血行障害で腫れて元の位置にもどらなくなったものをヘルニア嵌頓かんとんという。

ベルニーニ【Giovanni Lorenzo Bernini】

イタリア、バロック期の彫刻家・建築家。流動的な構成を好み、官能美に溢れた大理石彫刻を制作。作「アポロンとダフネ」「聖女テレジアの法悦」など。(1598〜1680)

ベルヌ【Berne】

ベルンのフランス語名。

⇒ベルヌ‐じょうやく【ベルヌ条約】

ベルヌ【J. Verne】

⇒ヴェルヌ

ベルヌーイ【Daniel Bernoulli】

スイスの数学者・物理学者。流体力学のベルヌーイの定理を提出。父ヨハン(Johann B.1667〜1748)・伯父ヤコブ(Jakob B.1654〜1705)も解析学・整数論で著名な数学者。(1700〜1782)

⇒ベルヌーイ‐の‐ていり【ベルヌーイの定理】

ベルヌーイ‐の‐ていり【ベルヌーイの定理】

非圧縮性で粘性のない定常流において、一つの流線に沿って成り立つ流速・圧力・密度・高さの間の関係式。流体の運動エネルギー保存則に当たる。

⇒ベルヌーイ【Daniel Bernoulli】

ベルヌ‐じょうやく【ベルヌ条約】‥デウ‥

著作権を国際的に保護するための条約。正式名は「1886年9月9日の文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約」。→万国著作権条約

⇒ベルヌ【Berne】

ベルネ【Ludwig Börne】

ドイツの評論家。ユダヤ系。パリに亡命し、19世紀前半のドイツ連邦下の反動政治を鋭く諷刺した。代表作「パリだより」。(1786〜1837)

ヘルパー【helper】

①家事の手伝いなどをする人。また、ホーム‐ヘルパーのこと。

②〔生〕繁殖個体の子育てを助ける行動をする非繁殖個体のこと。一種の利他的行動で、一般に、繁殖個体の前年の子や血縁の近い個体が行うことが多い。鳥類などで知られるが、哺乳類・魚類などでも類似の行動がある。

⇒ヘルパー‐ティーさいぼう【ヘルパーT細胞】

ヘルパー‐ティーさいぼう【ヘルパーT細胞】‥バウ

T細胞の一種。種々のサイトカインを産生して、B細胞の抗体産生を促したり、細胞性免疫を亢進させる。

⇒ヘルパー【helper】

ベルハーレン【E. Verhaeren】

⇒ヴェルハーレン

ヘルバルト【Johann Friedrich Herbart】

ドイツの哲学者・教育学者。教育の目的を倫理学に、方法を心理学に求め、初めて体系的教育学を樹立。教授段階論を説く。明治中期〜後期の日本の教育に影響を与えた。(1776〜1841)→五段階教授法

ペルピニャン【Perpignan】

フランス南端の都市。旧ルーシヨン地方の中心地。中世後期、西マジョルカ王国(1276〜1344)の首都。大聖堂・城塞がある。人口10万5千(1999)。

ヘルプ【help】

①助け。援助。

②ソフトウェアの使い方を使用者に教える機能。ソフトの使用中に呼び出して操作方法や機能の説明を参照する。

ベルファスト【Belfast】

イギリス、北アイルランドの中心都市。同島北東海岸に位置し、麻織物・造船業が発達。人口29万7千(1996)。

ヘルペス【herpes ラテン】

〔医〕(→)疱疹ほうしん。

⇒ヘルペス‐ウイルス【herpesvirus】

ヘルペス‐ウイルス【herpesvirus】

DNAウイルスのヘルペスウイルス科に属するウイルス。アルファ(α)、ベータ(β)、ガンマ(γ)の3亜科があり、人に病原性を示すものとしては、性器ヘルペス感染症や口唇ヘルペスの原因となる単純ヘルペスウイルスをはじめ、水痘・帯状疱疹ウイルス、EBウイルス、サイトメガロウイルスなどがある。

⇒ヘルペス【herpes ラテン】

ベルベット【velvet】

⇒ビロード

ベルベル【Berber】

ベルベル語を話す北アフリカの先住民族。現在はイマジゲンと自称。7世紀後半以来イスラム化とアラブ化が進み、現在ではモロッコのアトラス山中やリーフ山地、アルジェリアのカビリー地方を主な居住地とする。

⇒ベルベル‐ご【ベルベル語】

ベルベル‐ご【ベルベル語】

アフロ‐アジア語族に属する言語。モロッコ・アルジェリア・チュニジア・リビアなど、北アフリカで話されている。アラビア語と併用する話者も多い。

⇒ベルベル【Berber】

ベル‐ボーイ【bellboy】

(鐘を鳴らして呼んだことから)ホテルの荷物運搬人。ポーター。

ベル‐ボトム【bell-bottom】

主にズボンや袖が、下方に向かってラッパ状に広がっていること。

⇒ベルボトム‐パンツ【bell-bottom pants】

ベルボトム‐パンツ【bell-bottom pants】

1960年代後半から70年代に流行した裾すそ広がりのズボン。ラッパズボン。

⇒ベル‐ボトム【bell-bottom】

ベル‐マーク

(和製語bell mark)教育設備助成票の通称。協賛企業の商品についた鐘の絵のマークで、集めた点数に応じて学校に教育用設備が贈られる。1960年創設。

ヘルマフロディトス【Hermaphroditos】

ギリシア神話の両性具有神。乳房を備えた美青年の姿で造形される。

ヘルマンとドロテーア【Hermann und Dorothea ドイツ】

ゲーテの叙事詩。1797年刊。フランス革命を背景に、避難民の娘ドロテーアと実直な青年ヘルマンとの出会いから結婚までを描く。

ペルム‐き【ペルム紀】

(Permian Period)地質年代の一つ。古生代の最後、中生代三畳紀の直前の時代。約2億9000万年前から2億5000万年前まで。動物では両生類の全盛期、植物では松柏・イチョウなどの現れた時代。二畳紀。→地質年代(表)

ペルム‐けい【ペルム系】

ペルム紀に形成された地層。

ヘルムホルツ【Hermann von Helmholtz】

ドイツの生理学者・物理学者。聴覚についての共鳴器説・エネルギー保存則を主唱、広範な分野に業績を残した。(1821〜1894)

ヘルメス【Hermēs】

ギリシア神話の神。ゼウスとマイアとの子。幸運・富裕の神として商売・盗み・競技の保護者であり、同時に旅人の保護神でもあった。霊魂を冥界に導く役目を持つ。

ヘルメス‐しゅぎ【ヘルメス主義】

(Hermeticism)ヘルメス文書によって知られる、ヘレニズム期の宗教思想。

ヘルメス‐もんじょ【ヘルメス文書】

伝説上の神人ヘルメス=トリスメギストス(Hermēs ho Trismegistos)の著作と伝えられ、新プラトン主義やグノーシス主義等の要素を含む文献の総称。前3世紀から後3世紀に書かれ、ルネサンス期にラテン語に翻訳、西欧の神秘思想・錬金術・魔術思想などに大きな影響を与えた。

ベル‐メタル【bell metal】

銅を主成分に錫すずを20〜25パーセント含む合金。教会の鐘によく使われることからの名。

ヘルメット【helmet】

西洋のかぶと形の帽子。主に危険を避けるために用いる。尾崎紅葉、不言不語「鐔闊つばひろの兜帽ヘルメットを召したるまゝなれば」

ベルモット【vermouth フランス】

葡萄酒にニガヨモギを主成分とした種々の香草の成分を浸出した酒。爽快な苦みがある。フランス・イタリアで製造。

ベルモパン【Belmopan】

中米、ベリーズの首都。同国中部に位置する。人口8千(2000)。

ペルリ【M. C. Perry】

(オランダ語風の発音)

⇒ペリー

ベルリーニ【Bellini】

⇒ベッリーニ

ベルリオーズ【Hector Berlioz】

フランスの作曲家。ロマン派を代表する一人。標題音楽を確立し、色彩豊かで大規模の管弦楽曲を作る。作「幻想交響曲」「ローマの謝肉祭」「ファウストの劫罰」「キリストの幼時」「レクイエム」など。(1803〜1869)

ベルリオーズ

提供:Lebrecht Music & Arts/APL

ベルナール【Bernard de Clairvaux】

フランス中世の聖職者。聖人。クレルヴォーに大修道院を創設。神との神秘的合一の説はアベラールの合理説と対立。ベルナルドゥス。(1090頃〜1153)

ベルナール【Claude Bernard】

フランスの生理学者。生物体が諸物質によって構成されていることを示し、実験生理学を樹立。主著「実験医学序説」。(1813〜1878)

ベルナール【Sarah Bernhardt】

フランスの女優。コメディー‐フランセーズに専属。のち自ら劇団結成。悲劇を得意とし、「椿姫」で世界的名声を博す。(1845〜1923)

ベルナノス【Georges Bernanos】

フランスの小説家。カトリック的立場から霊肉の相克を描いた。作「悪魔の陽のもとに」「田舎司祭の日記」など。(1888〜1948)

ベルナルダン‐ド‐サン‐ピエール【Henri Bernardin de Saint-Pierre】

フランスの作家・博物学者。ルソーの弟子。大作「自然研究」中に発表した少年少女の悲恋を描いた小説「ポールとヴィルジニー」で有名。(1737〜1814)

ヘルニア【hernia ラテン】

(ギリシア語で若枝の意のernosから)臓器や組織の一部が、本来あるべき場所から逸脱した状態。腹部では、内臓が腹壁の間隙などから腹膜に被われたまま外方に脱出する。鼠径そけいヘルニア・臍さいヘルニア・椎間板ついかんばんヘルニアなどがある。脱出部分が狭窄きょうさくによる血行障害で腫れて元の位置にもどらなくなったものをヘルニア嵌頓かんとんという。

ベルニーニ【Giovanni Lorenzo Bernini】

イタリア、バロック期の彫刻家・建築家。流動的な構成を好み、官能美に溢れた大理石彫刻を制作。作「アポロンとダフネ」「聖女テレジアの法悦」など。(1598〜1680)

ベルヌ【Berne】

ベルンのフランス語名。

⇒ベルヌ‐じょうやく【ベルヌ条約】

ベルヌ【J. Verne】

⇒ヴェルヌ

ベルヌーイ【Daniel Bernoulli】

スイスの数学者・物理学者。流体力学のベルヌーイの定理を提出。父ヨハン(Johann B.1667〜1748)・伯父ヤコブ(Jakob B.1654〜1705)も解析学・整数論で著名な数学者。(1700〜1782)

⇒ベルヌーイ‐の‐ていり【ベルヌーイの定理】

ベルヌーイ‐の‐ていり【ベルヌーイの定理】

非圧縮性で粘性のない定常流において、一つの流線に沿って成り立つ流速・圧力・密度・高さの間の関係式。流体の運動エネルギー保存則に当たる。

⇒ベルヌーイ【Daniel Bernoulli】

ベルヌ‐じょうやく【ベルヌ条約】‥デウ‥

著作権を国際的に保護するための条約。正式名は「1886年9月9日の文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約」。→万国著作権条約

⇒ベルヌ【Berne】

ベルネ【Ludwig Börne】

ドイツの評論家。ユダヤ系。パリに亡命し、19世紀前半のドイツ連邦下の反動政治を鋭く諷刺した。代表作「パリだより」。(1786〜1837)

ヘルパー【helper】

①家事の手伝いなどをする人。また、ホーム‐ヘルパーのこと。

②〔生〕繁殖個体の子育てを助ける行動をする非繁殖個体のこと。一種の利他的行動で、一般に、繁殖個体の前年の子や血縁の近い個体が行うことが多い。鳥類などで知られるが、哺乳類・魚類などでも類似の行動がある。

⇒ヘルパー‐ティーさいぼう【ヘルパーT細胞】

ヘルパー‐ティーさいぼう【ヘルパーT細胞】‥バウ

T細胞の一種。種々のサイトカインを産生して、B細胞の抗体産生を促したり、細胞性免疫を亢進させる。

⇒ヘルパー【helper】

ベルハーレン【E. Verhaeren】

⇒ヴェルハーレン

ヘルバルト【Johann Friedrich Herbart】

ドイツの哲学者・教育学者。教育の目的を倫理学に、方法を心理学に求め、初めて体系的教育学を樹立。教授段階論を説く。明治中期〜後期の日本の教育に影響を与えた。(1776〜1841)→五段階教授法

ペルピニャン【Perpignan】

フランス南端の都市。旧ルーシヨン地方の中心地。中世後期、西マジョルカ王国(1276〜1344)の首都。大聖堂・城塞がある。人口10万5千(1999)。

ヘルプ【help】

①助け。援助。

②ソフトウェアの使い方を使用者に教える機能。ソフトの使用中に呼び出して操作方法や機能の説明を参照する。

ベルファスト【Belfast】

イギリス、北アイルランドの中心都市。同島北東海岸に位置し、麻織物・造船業が発達。人口29万7千(1996)。

ヘルペス【herpes ラテン】

〔医〕(→)疱疹ほうしん。

⇒ヘルペス‐ウイルス【herpesvirus】

ヘルペス‐ウイルス【herpesvirus】

DNAウイルスのヘルペスウイルス科に属するウイルス。アルファ(α)、ベータ(β)、ガンマ(γ)の3亜科があり、人に病原性を示すものとしては、性器ヘルペス感染症や口唇ヘルペスの原因となる単純ヘルペスウイルスをはじめ、水痘・帯状疱疹ウイルス、EBウイルス、サイトメガロウイルスなどがある。

⇒ヘルペス【herpes ラテン】

ベルベット【velvet】

⇒ビロード

ベルベル【Berber】

ベルベル語を話す北アフリカの先住民族。現在はイマジゲンと自称。7世紀後半以来イスラム化とアラブ化が進み、現在ではモロッコのアトラス山中やリーフ山地、アルジェリアのカビリー地方を主な居住地とする。

⇒ベルベル‐ご【ベルベル語】

ベルベル‐ご【ベルベル語】

アフロ‐アジア語族に属する言語。モロッコ・アルジェリア・チュニジア・リビアなど、北アフリカで話されている。アラビア語と併用する話者も多い。

⇒ベルベル【Berber】

ベル‐ボーイ【bellboy】

(鐘を鳴らして呼んだことから)ホテルの荷物運搬人。ポーター。

ベル‐ボトム【bell-bottom】

主にズボンや袖が、下方に向かってラッパ状に広がっていること。

⇒ベルボトム‐パンツ【bell-bottom pants】

ベルボトム‐パンツ【bell-bottom pants】

1960年代後半から70年代に流行した裾すそ広がりのズボン。ラッパズボン。

⇒ベル‐ボトム【bell-bottom】

ベル‐マーク

(和製語bell mark)教育設備助成票の通称。協賛企業の商品についた鐘の絵のマークで、集めた点数に応じて学校に教育用設備が贈られる。1960年創設。

ヘルマフロディトス【Hermaphroditos】

ギリシア神話の両性具有神。乳房を備えた美青年の姿で造形される。

ヘルマンとドロテーア【Hermann und Dorothea ドイツ】

ゲーテの叙事詩。1797年刊。フランス革命を背景に、避難民の娘ドロテーアと実直な青年ヘルマンとの出会いから結婚までを描く。

ペルム‐き【ペルム紀】

(Permian Period)地質年代の一つ。古生代の最後、中生代三畳紀の直前の時代。約2億9000万年前から2億5000万年前まで。動物では両生類の全盛期、植物では松柏・イチョウなどの現れた時代。二畳紀。→地質年代(表)

ペルム‐けい【ペルム系】

ペルム紀に形成された地層。

ヘルムホルツ【Hermann von Helmholtz】

ドイツの生理学者・物理学者。聴覚についての共鳴器説・エネルギー保存則を主唱、広範な分野に業績を残した。(1821〜1894)

ヘルメス【Hermēs】

ギリシア神話の神。ゼウスとマイアとの子。幸運・富裕の神として商売・盗み・競技の保護者であり、同時に旅人の保護神でもあった。霊魂を冥界に導く役目を持つ。

ヘルメス‐しゅぎ【ヘルメス主義】

(Hermeticism)ヘルメス文書によって知られる、ヘレニズム期の宗教思想。

ヘルメス‐もんじょ【ヘルメス文書】

伝説上の神人ヘルメス=トリスメギストス(Hermēs ho Trismegistos)の著作と伝えられ、新プラトン主義やグノーシス主義等の要素を含む文献の総称。前3世紀から後3世紀に書かれ、ルネサンス期にラテン語に翻訳、西欧の神秘思想・錬金術・魔術思想などに大きな影響を与えた。

ベル‐メタル【bell metal】

銅を主成分に錫すずを20〜25パーセント含む合金。教会の鐘によく使われることからの名。

ヘルメット【helmet】

西洋のかぶと形の帽子。主に危険を避けるために用いる。尾崎紅葉、不言不語「鐔闊つばひろの兜帽ヘルメットを召したるまゝなれば」

ベルモット【vermouth フランス】

葡萄酒にニガヨモギを主成分とした種々の香草の成分を浸出した酒。爽快な苦みがある。フランス・イタリアで製造。

ベルモパン【Belmopan】

中米、ベリーズの首都。同国中部に位置する。人口8千(2000)。

ペルリ【M. C. Perry】

(オランダ語風の発音)

⇒ペリー

ベルリーニ【Bellini】

⇒ベッリーニ

ベルリオーズ【Hector Berlioz】

フランスの作曲家。ロマン派を代表する一人。標題音楽を確立し、色彩豊かで大規模の管弦楽曲を作る。作「幻想交響曲」「ローマの謝肉祭」「ファウストの劫罰」「キリストの幼時」「レクイエム」など。(1803〜1869)

ベルリオーズ

提供:Lebrecht Music & Arts/APL

→幻想交響曲 第一楽章

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

ベル‐リラ【bell-lyra】

携帯用の鉄琴。リラの形をした枠に収めていることからこう呼ぶ。→鉄琴→リラ

ベル-リラ

→幻想交響曲 第一楽章

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

ベル‐リラ【bell-lyra】

携帯用の鉄琴。リラの形をした枠に収めていることからこう呼ぶ。→鉄琴→リラ

ベル-リラ

ベルリン【Berlin・伯林】

ドイツ北東部の都市。1945年までドイツの首都。第二次大戦後、アメリカ・イギリス・フランス・ソ連4カ国の共同管理下におかれ、1948年以来東部はドイツ民主共和国(東独)の首都、西部は実質上ドイツ連邦共和国(西独)の一部。90年、東西ドイツの統一によりドイツ連邦共和国2の首都。人口338万7千(1999)。→ドイツ。

⇒ベルリン‐あお【ベルリン青】

⇒ベルリン‐えいがさい【ベルリン映画祭】

⇒ベルリン‐かいぎ【ベルリン会議】

⇒ベルリン‐じゆう‐だいがく【ベルリン自由大学】

⇒ベルリン‐だいがく【ベルリン大学】

⇒ベルリン‐の‐かべ【ベルリンの壁】

ベルリン‐あお【ベルリン青】‥アヲ

(Berlin blue)紺青こんじょう。

⇒ベルリン【Berlin・伯林】

ベルリン‐えいがさい【ベルリン映画祭】‥グワ‥

(Internationale Filmfestspiele Berlin ドイツ)ベルリンで開催される国際映画祭。1951年より開催。最高賞は金熊賞。ベルリン国際映画祭。

⇒ベルリン【Berlin・伯林】

ベルリン‐かいぎ【ベルリン会議】‥クワイ‥

露土戦争の戦後処理をめぐって、1878年、イギリス・ロシア・ドイツ・オーストリア・フランス・イタリア・トルコなどの代表がベルリンに会し、議長ビスマルクがイギリス・オーストリアと共にロシアのバルカン南下策を抑えた国際会議。

⇒ベルリン【Berlin・伯林】

ベルリン‐じゆう‐だいがく【ベルリン自由大学】‥イウ‥

1948年、アメリカの私的資金により、ベルリン大学の教員・学生を中心にして西ベルリンに開設した大学。

⇒ベルリン【Berlin・伯林】

ベルリン‐だいがく【ベルリン大学】

1810年フリードリヒ=ウィルヘルム3世がベルリンに創設した大学。フンボルト・フィヒテ・シュライエルマッハーらが発展に尽力、近代大学の範型となる。第二次大戦後は東ドイツに所属し、フンボルト大学と改称。

⇒ベルリン【Berlin・伯林】

ベルリン‐の‐かべ【ベルリンの壁】

東西ベルリン境界上に43キロメートルにわたって築かれた壁。東から西への脱出を防ぐために1961年東側が構築。東欧民主化のなかで、89年11月に開放された。

ベルリンの壁崩壊後の市民

提供:毎日新聞社

ベルリン【Berlin・伯林】

ドイツ北東部の都市。1945年までドイツの首都。第二次大戦後、アメリカ・イギリス・フランス・ソ連4カ国の共同管理下におかれ、1948年以来東部はドイツ民主共和国(東独)の首都、西部は実質上ドイツ連邦共和国(西独)の一部。90年、東西ドイツの統一によりドイツ連邦共和国2の首都。人口338万7千(1999)。→ドイツ。

⇒ベルリン‐あお【ベルリン青】

⇒ベルリン‐えいがさい【ベルリン映画祭】

⇒ベルリン‐かいぎ【ベルリン会議】

⇒ベルリン‐じゆう‐だいがく【ベルリン自由大学】

⇒ベルリン‐だいがく【ベルリン大学】

⇒ベルリン‐の‐かべ【ベルリンの壁】

ベルリン‐あお【ベルリン青】‥アヲ

(Berlin blue)紺青こんじょう。

⇒ベルリン【Berlin・伯林】

ベルリン‐えいがさい【ベルリン映画祭】‥グワ‥

(Internationale Filmfestspiele Berlin ドイツ)ベルリンで開催される国際映画祭。1951年より開催。最高賞は金熊賞。ベルリン国際映画祭。

⇒ベルリン【Berlin・伯林】

ベルリン‐かいぎ【ベルリン会議】‥クワイ‥

露土戦争の戦後処理をめぐって、1878年、イギリス・ロシア・ドイツ・オーストリア・フランス・イタリア・トルコなどの代表がベルリンに会し、議長ビスマルクがイギリス・オーストリアと共にロシアのバルカン南下策を抑えた国際会議。

⇒ベルリン【Berlin・伯林】

ベルリン‐じゆう‐だいがく【ベルリン自由大学】‥イウ‥

1948年、アメリカの私的資金により、ベルリン大学の教員・学生を中心にして西ベルリンに開設した大学。

⇒ベルリン【Berlin・伯林】

ベルリン‐だいがく【ベルリン大学】

1810年フリードリヒ=ウィルヘルム3世がベルリンに創設した大学。フンボルト・フィヒテ・シュライエルマッハーらが発展に尽力、近代大学の範型となる。第二次大戦後は東ドイツに所属し、フンボルト大学と改称。

⇒ベルリン【Berlin・伯林】

ベルリン‐の‐かべ【ベルリンの壁】

東西ベルリン境界上に43キロメートルにわたって築かれた壁。東から西への脱出を防ぐために1961年東側が構築。東欧民主化のなかで、89年11月に開放された。

ベルリンの壁崩壊後の市民

提供:毎日新聞社

ベルリンの壁 1966年8月12日

提供:毎日新聞社

ベルリンの壁 1966年8月12日

提供:毎日新聞社

ベルリンの壁崩壊

提供:NHK

⇒ベルリン【Berlin・伯林】

ベルレーヌ【P.-M. Verlaine】

⇒ヴェルレーヌ

ベルン【Bern ドイツ】

スイス連邦の首都。ライン川の支流アーレ川に沿う。精密機械工業で著名。人口12万2千(2001)。フランス語名ベルヌ。

ベルン

撮影:田沼武能

ベルリンの壁崩壊

提供:NHK

⇒ベルリン【Berlin・伯林】

ベルレーヌ【P.-M. Verlaine】

⇒ヴェルレーヌ

ベルン【Bern ドイツ】

スイス連邦の首都。ライン川の支流アーレ川に沿う。精密機械工業で著名。人口12万2千(2001)。フランス語名ベルヌ。

ベルン

撮影:田沼武能

ベルンシュタイン【Eduard Bernstein】

ドイツの社会主義者。社会民主党員。議会内での勢力拡大を通じての漸進的な社会改良を提唱し、修正主義論争をひき起こした。(1850〜1932)

ベルンハイム【Ernst Bernheim】

ドイツの歴史学者。「歴史学方法教本」「歴史学入門」など史学方法論の著者として知られる。(1850〜1942)

ベルンハルト【Thomas Bernhard】

オーストリアの作家・劇作家。社会の保守性を批判し現代人の不幸を鋭く風刺。戯曲「英雄広場」、小説「セメント」など。(1931〜1989)

ベレー【béret; berret フランス】

円くて平らな縁なしの帽子。バスク地方の住民が愛用。ベレー帽。

ペレー‐の‐け【ペレーの毛】

(Pele's hair)〔地〕(→)火山毛に同じ。

ペレー‐の‐なみだ【ペレーの涙】

(Pele's tears)火山噴火のときマグマが水滴のような形で固結したガラス粒。

ペレス‐ガルドス【Benito Pérez Galdós】

スペインの写実主義の小説家。長編小説「フォルトゥナタとハシンタ」、歴史小説「国民挿話」など。また、「トリスターナ」「ナサリン」はブニュエルによって映画化。(1843〜1920)

ペレストロイカ【perestroika ロシア】

(「建て直し」の意)旧ソ連の改革。停滞腐敗の様相を呈したソ連社会主義を改革しようと、1980年代半ば以降ゴルバチョフが展開。91年のソ連崩壊で終わった。

ペレタイジング【pelletizing】

粉鉱を結合剤で固めて団塊状原料(ペレット)を作ること。これを高炉などに装入して銑鉄をつくる。また、一般に焼結した粒塊。

ペレット【pellet】

①錠剤。

②粒状にした家畜・ペットなどの飼料。「モイスト‐―」

③㋐鉱石を粉砕し結合剤で固めた団塊状原料。

㋑酸化ウランあるいは酸化プルトニウムの粉末を焼き固めたもの。燃料棒の材料とする。

④動物が消化できずに吐き出す、骨・羽・毛などの塊。

ヘレニズム【Hellenism】

①ヘブライズムと対比して、ギリシア精神。

②東方文化と融合したギリシア文明。歴史的にはアレクサンドロス大王の東征(前334年)または没年(前323年)からローマのエジプト併合(前30年)まで、地理的にはギリシア・マケドニアのほか、アレクサンドロスの東征区域を含む。

ヘレネ【Helenē】

ギリシア神話で、ゼウスとレダとの娘。スパルタ王メネラオスの妃。トロイアの王子パリスがその美貌に魅せられてこれを奪い、トロイア戦争が起こった。

ヘレネス【hellenes ギリシア】

古代ギリシア人の自称。↔バルバロイ

ヘレフォード【Hereford】

牛の一品種。イギリス、ヘレフォード地方原産。褐色で頭や胸、四肢の下部は白い。肉質は劣るが野草の利用性が高く、アメリカ西部・オーストラリアなどに広く普及。

ヘレフォード

撮影:小宮輝之

ベルンシュタイン【Eduard Bernstein】

ドイツの社会主義者。社会民主党員。議会内での勢力拡大を通じての漸進的な社会改良を提唱し、修正主義論争をひき起こした。(1850〜1932)

ベルンハイム【Ernst Bernheim】

ドイツの歴史学者。「歴史学方法教本」「歴史学入門」など史学方法論の著者として知られる。(1850〜1942)

ベルンハルト【Thomas Bernhard】

オーストリアの作家・劇作家。社会の保守性を批判し現代人の不幸を鋭く風刺。戯曲「英雄広場」、小説「セメント」など。(1931〜1989)

ベレー【béret; berret フランス】

円くて平らな縁なしの帽子。バスク地方の住民が愛用。ベレー帽。

ペレー‐の‐け【ペレーの毛】

(Pele's hair)〔地〕(→)火山毛に同じ。

ペレー‐の‐なみだ【ペレーの涙】

(Pele's tears)火山噴火のときマグマが水滴のような形で固結したガラス粒。

ペレス‐ガルドス【Benito Pérez Galdós】

スペインの写実主義の小説家。長編小説「フォルトゥナタとハシンタ」、歴史小説「国民挿話」など。また、「トリスターナ」「ナサリン」はブニュエルによって映画化。(1843〜1920)

ペレストロイカ【perestroika ロシア】

(「建て直し」の意)旧ソ連の改革。停滞腐敗の様相を呈したソ連社会主義を改革しようと、1980年代半ば以降ゴルバチョフが展開。91年のソ連崩壊で終わった。

ペレタイジング【pelletizing】

粉鉱を結合剤で固めて団塊状原料(ペレット)を作ること。これを高炉などに装入して銑鉄をつくる。また、一般に焼結した粒塊。

ペレット【pellet】

①錠剤。

②粒状にした家畜・ペットなどの飼料。「モイスト‐―」

③㋐鉱石を粉砕し結合剤で固めた団塊状原料。

㋑酸化ウランあるいは酸化プルトニウムの粉末を焼き固めたもの。燃料棒の材料とする。

④動物が消化できずに吐き出す、骨・羽・毛などの塊。

ヘレニズム【Hellenism】

①ヘブライズムと対比して、ギリシア精神。

②東方文化と融合したギリシア文明。歴史的にはアレクサンドロス大王の東征(前334年)または没年(前323年)からローマのエジプト併合(前30年)まで、地理的にはギリシア・マケドニアのほか、アレクサンドロスの東征区域を含む。

ヘレネ【Helenē】

ギリシア神話で、ゼウスとレダとの娘。スパルタ王メネラオスの妃。トロイアの王子パリスがその美貌に魅せられてこれを奪い、トロイア戦争が起こった。

ヘレネス【hellenes ギリシア】

古代ギリシア人の自称。↔バルバロイ

ヘレフォード【Hereford】

牛の一品種。イギリス、ヘレフォード地方原産。褐色で頭や胸、四肢の下部は白い。肉質は劣るが野草の利用性が高く、アメリカ西部・オーストラリアなどに広く普及。

ヘレフォード

撮影:小宮輝之

ベレロフォン【Bellerophōn】

ギリシア神話の英雄。神馬ペガソスに乗りキメラを退治した。

ベレン【Belém】

ブラジル北東部、パラ川河口付近の河港都市。1616年植民基地として建設され、アマゾン地域の商業・貿易の中心として繁栄。ゴム・ジュート・胡椒・木材の積出し港。人口138万7千(2003)。旧称パラ。

ヘレン‐ケラー【Helen Keller】

⇒ケラー(H. A. Keller)

ベレンス

(Berlijns オランダの訛)ベルリン青。紺青

ベレロフォン【Bellerophōn】

ギリシア神話の英雄。神馬ペガソスに乗りキメラを退治した。

ベレン【Belém】

ブラジル北東部、パラ川河口付近の河港都市。1616年植民基地として建設され、アマゾン地域の商業・貿易の中心として繁栄。ゴム・ジュート・胡椒・木材の積出し港。人口138万7千(2003)。旧称パラ。

ヘレン‐ケラー【Helen Keller】

⇒ケラー(H. A. Keller)

ベレンス

(Berlijns オランダの訛)ベルリン青。紺青

②1の花から採り、あるいはそれと同じ香りに調合した香料・香水。エリオトロープ。

ヘリオドロス【Hēliodōros】

シリア出身のギリシアの小説家。3世紀または4世紀末の人。「エチオピア物語」10巻は古代小説の最高峰。

ヘリオトロピン【heliotropin】

ヘリオトロープに似た芳香をもつ無色の結晶。分子式C8H6O3 バニラ豆などの植物に少量含まれる。工業的にはサッサフラス油の主成分であるサフロールを酸化してつくる。調合香料の原料にする。ピペロナール。

ヘリオメーター【heliometer】

(→)太陽儀。

ヘリカル‐ギア【helical gear】

(→)斜歯歯車はすばはぐるま。

ヘリカル‐スプリング【helical spring】

コイルばね。つるまきばね。

へり‐がわ【縁革】‥ガハ

物のへりに取り付けた革。

ペリカン【pelican】

ペリカン目ペリカン科の水鳥の総称。大きさは白鳥ぐらい。体は白色または淡灰色か褐色、翼の風切羽は黒褐色。嘴くちばしは長大で、下嘴にある大きな袋を使って魚を大量の水とともにすくい上げる。雛ひなは親鳥の口の中に頭を入れて餌をとる。モモイロペリカン・カッショクペリカンなど7種がある。世界の温帯・熱帯域の沿海あるいは内陸の湖水に分布。伽藍がらん鳥。

カッショクペリカン

撮影:小宮輝之

②1の花から採り、あるいはそれと同じ香りに調合した香料・香水。エリオトロープ。

ヘリオドロス【Hēliodōros】

シリア出身のギリシアの小説家。3世紀または4世紀末の人。「エチオピア物語」10巻は古代小説の最高峰。

ヘリオトロピン【heliotropin】

ヘリオトロープに似た芳香をもつ無色の結晶。分子式C8H6O3 バニラ豆などの植物に少量含まれる。工業的にはサッサフラス油の主成分であるサフロールを酸化してつくる。調合香料の原料にする。ピペロナール。

ヘリオメーター【heliometer】

(→)太陽儀。

ヘリカル‐ギア【helical gear】

(→)斜歯歯車はすばはぐるま。

ヘリカル‐スプリング【helical spring】

コイルばね。つるまきばね。

へり‐がわ【縁革】‥ガハ

物のへりに取り付けた革。

ペリカン【pelican】

ペリカン目ペリカン科の水鳥の総称。大きさは白鳥ぐらい。体は白色または淡灰色か褐色、翼の風切羽は黒褐色。嘴くちばしは長大で、下嘴にある大きな袋を使って魚を大量の水とともにすくい上げる。雛ひなは親鳥の口の中に頭を入れて餌をとる。モモイロペリカン・カッショクペリカンなど7種がある。世界の温帯・熱帯域の沿海あるいは内陸の湖水に分布。伽藍がらん鳥。

カッショクペリカン

撮影:小宮輝之

モモイロペリカン

撮影:小宮輝之

モモイロペリカン

撮影:小宮輝之

ハイイロペリカン

撮影:小宮輝之

ハイイロペリカン

撮影:小宮輝之

へり‐くだ・る【謙る・遜る】

〔自五〕

他をうやまって自分を卑下する。謙遜する。允恭紀「天皇、…仁恵うつくしびめぐみましまして倹下へりくだりたまへり」。「―・った態度」

へり‐ぐち【減り口】

へらずぐち。負けおしみ。浄瑠璃、双蝶蝶曲輪日記「―いふと思はれるも面倒なり」

へ‐りくつ【屁理屈】

つまらぬ理屈。道理にあわない議論。「―を言うな」「―をこねる」

ペリクレス【Periklēs】

古代ギリシア、アテナイの政治家。前460年ごろ民主派の指導者として政権を掌握。民主政治を徹底させ、土木・建築・学芸にも功績を挙げ、アテナイにペリクレス時代と呼ばれる黄金時代を実現。ペロポネソス戦争中病没。(前490頃〜前429)

へりけずり‐ばん【縁削り盤】‥ケヅリ‥

鋼板の縁(小口)を正しく削り落としたり、斜めに削ったりする工作機械。耳削り盤。

ヘリコイド【helicoid】

螺旋らせん面。カメラでは、レンズの鏡胴を螺旋を利用して繰り出す方式をいう。

ヘリコバクター‐ピロリ【Helicobacter pylori】

(→)ピロリ菌に同じ。

ヘリコプター【helicopter】

機体の上方にプロペラに似た大形の回転翼(ローター)をもち、発動機によってこれを回転させて浮揚し、これを傾けることによって前進する航空機。ヘリ。

へり‐さし【縁刺し】

①縁を刺してとりつけること。また、そのもの、その人。

②「へりさしむしろ」の略。〈日葡辞書〉

⇒へりさし‐むしろ【縁刺し蓆】

へりさし‐むしろ【縁刺し蓆】

縁をつけた蓆。うすべり。

⇒へり‐さし【縁刺し】

ベリサリオス【Belisarios】

東ローマ帝国の武将。533〜534年北アフリカにヴァンダルを破り、535〜540年シチリア・南イタリア・ローマに転戦して東ゴート王国を攻略、さらに559年フン族を撃退、ユスティニアヌス1世のローマ帝国統一事業に貢献。(505頃〜565)

へり‐じ【縁地】‥ヂ

畳のへりとして用いる布。

ペリシテ‐びと【ペリシテ人】

(Philistines)古代、前13世紀頃エーゲ海方面から現れ、パレスチナに定着し、イスラエルの民と戦った民族。パレスチナの語源となった。フィリスティア人。フィリスティン。

ペリスコープ【periscope】

(→)潜望鏡。

へり‐だか【減り高・耗り高】

①ある量から減っただけの分。へり分。

②〔数〕歩合算ぶあいざんで、元高もとだかからある歩合だけ減った分量。

へり‐たたき【縁叩き】

蜑あまが潜水する際に行うまじない。舟縁または桶の縁を蜑金で3度叩き、あるいは願文を唱える。

べり‐た・つ

〔自下二〕

しゃべりたてる。浄瑠璃、女殺油地獄「やれお盆持て来いと、たつた一人で―・つる」

へり‐つき【縁付き】

へりのついていること。また、そのもの。

へり‐つけ【縁付け】

(→)「へりさし」に同じ。〈日葡辞書〉

ペリドット【peridot】

透明で黄緑色を呈する橄欖かんらん石の宝石としての呼称。

ペリドット

撮影:関戸 勇

へり‐くだ・る【謙る・遜る】

〔自五〕

他をうやまって自分を卑下する。謙遜する。允恭紀「天皇、…仁恵うつくしびめぐみましまして倹下へりくだりたまへり」。「―・った態度」

へり‐ぐち【減り口】

へらずぐち。負けおしみ。浄瑠璃、双蝶蝶曲輪日記「―いふと思はれるも面倒なり」

へ‐りくつ【屁理屈】

つまらぬ理屈。道理にあわない議論。「―を言うな」「―をこねる」

ペリクレス【Periklēs】

古代ギリシア、アテナイの政治家。前460年ごろ民主派の指導者として政権を掌握。民主政治を徹底させ、土木・建築・学芸にも功績を挙げ、アテナイにペリクレス時代と呼ばれる黄金時代を実現。ペロポネソス戦争中病没。(前490頃〜前429)

へりけずり‐ばん【縁削り盤】‥ケヅリ‥

鋼板の縁(小口)を正しく削り落としたり、斜めに削ったりする工作機械。耳削り盤。

ヘリコイド【helicoid】

螺旋らせん面。カメラでは、レンズの鏡胴を螺旋を利用して繰り出す方式をいう。

ヘリコバクター‐ピロリ【Helicobacter pylori】

(→)ピロリ菌に同じ。

ヘリコプター【helicopter】

機体の上方にプロペラに似た大形の回転翼(ローター)をもち、発動機によってこれを回転させて浮揚し、これを傾けることによって前進する航空機。ヘリ。

へり‐さし【縁刺し】

①縁を刺してとりつけること。また、そのもの、その人。

②「へりさしむしろ」の略。〈日葡辞書〉

⇒へりさし‐むしろ【縁刺し蓆】

へりさし‐むしろ【縁刺し蓆】

縁をつけた蓆。うすべり。

⇒へり‐さし【縁刺し】

ベリサリオス【Belisarios】

東ローマ帝国の武将。533〜534年北アフリカにヴァンダルを破り、535〜540年シチリア・南イタリア・ローマに転戦して東ゴート王国を攻略、さらに559年フン族を撃退、ユスティニアヌス1世のローマ帝国統一事業に貢献。(505頃〜565)

へり‐じ【縁地】‥ヂ

畳のへりとして用いる布。

ペリシテ‐びと【ペリシテ人】

(Philistines)古代、前13世紀頃エーゲ海方面から現れ、パレスチナに定着し、イスラエルの民と戦った民族。パレスチナの語源となった。フィリスティア人。フィリスティン。

ペリスコープ【periscope】

(→)潜望鏡。

へり‐だか【減り高・耗り高】

①ある量から減っただけの分。へり分。

②〔数〕歩合算ぶあいざんで、元高もとだかからある歩合だけ減った分量。

へり‐たたき【縁叩き】

蜑あまが潜水する際に行うまじない。舟縁または桶の縁を蜑金で3度叩き、あるいは願文を唱える。

べり‐た・つ

〔自下二〕

しゃべりたてる。浄瑠璃、女殺油地獄「やれお盆持て来いと、たつた一人で―・つる」

へり‐つき【縁付き】

へりのついていること。また、そのもの。

へり‐つけ【縁付け】

(→)「へりさし」に同じ。〈日葡辞書〉

ペリドット【peridot】

透明で黄緑色を呈する橄欖かんらん石の宝石としての呼称。

ペリドット

撮影:関戸 勇

へり‐とり【縁取り】

①へりをつけること。また、そのもの。

②花弁の周辺だけ色の異なること。また、そのもの。覆輪。

③ござの両縁に布の縁をつけたもの。うすべり。押捲おしまくり。

へり‐ぬり【縁塗】

①へりを塗ること。また、そのように塗ったもの。

②縁塗烏帽子の略。

⇒へりぬり‐えぼし【縁塗烏帽子】

へりぬり‐えぼし【縁塗烏帽子】

縁を漆塗りにした烏帽子。へりぬり。

⇒へり‐ぬり【縁塗】

ペリパトス‐がくは【ペリパトス学派】

(Peripatetics)アリストテレス学派の称。彼が学園の歩廊(ペリパトス)を逍遥しながら高弟たちと論じたことから命名。逍遥学派。

ベリベリ【beriberi】

(ベリはセイロン語で衰弱の意。ベリベリはその強意)(→)脚気かっけ。

ヘリ‐ポート【heliport】

ヘリコプター専用の発着場。

ペリメーター【perimeter】

ペリメーター‐ゾーンの略。建築の内部空間のうち、外壁や窓からの熱の影響を受けやすい外周部分。

ペリメニ【pel'meni ロシア】

ロシア、シベリア地方の料理。小麦粉・卵・水を合わせて練った生地で挽き肉を包み、ゆでたもの。

ベリヤ【Lavrentii Pavlovich Beriya】

ソ連の政治家。グルジア出身。1930年代末から内相・副首相・共産党政治局員。スターリンの死後、権力争いの渦中で逮捕、銃殺された。(1899〜1953)

ベリリウム【beryllium】

(緑柱石のギリシア語beryllosから)金属元素の一種。元素記号Be 原子番号4。原子量9.012。緑柱石として産出。銀白色の金属で、展性・延性に富み、セ氏1280度で融解。硫酸・塩酸に容易に溶解して水素を発生。性質はマグネシウム・アルミニウムに似る。軽合金に利用。

ベリンスキー【Vissarion G. Belinskii】

ロシアの文芸批評家。ドイツ観念論に学び、文学の持つ社会批判の役割を重視、後の急進的な文芸批評の先駆者となる。著「ゴーゴリへの手紙」「プーシキン論」など。(1811〜1848)

ヘリンボーン【herringbone】

(「ニシンの骨」の意。織り目が似ていることから)(→)杉綾織すぎあやおり。

ヘル

(hell)経糸たていとに粗質の梳毛糸そもうし、緯糸よこいとに劣等の純毛または綿・毛の混合糸を用いて織った斜文織物。主に学生服・作業服に用いる。

ヘル【Herr ドイツ】

男性の名または官職名に冠する敬称。

へ・る【放る】

〔他四〕

(ヒルの訛)体外へ出す。〈片言5〉

へる【経る・歴る】

〔自下一〕[文]ふ(下二)

次々に順をふんで行く意。

①時が経つ。経過する。雄略紀「栄枝を五百ふる析かきて」。万葉集17「矢形尾の鷹を手にすゑ三島野に狩らぬ日まねく月そへにける」

②時をすごす。月日を送る。大鏡実頼「この、日の荒れて日ごろここにへ給ふはおのれがし侍ることなり」。天草本平家物語「日数をふれば、能登の国に着かせられた」

③その過程を通る。地位や段階を経験する。源平盛衰記1「太政大臣にあがる。左右をへずして此の位に至ること…先蹤なし」。「秘書をへて議員になる」「数多の困難をへる」

④そこを通って他へ行く。通過する。平家物語8「狩衣の頸かみに針を刺し、賤の緒環おだまきといふ物をつけてへて行く方をつないで行けば」。源平盛衰記32「伏見をへて京へ入る」。「多くの人の手をへる」

⑤順次、手続をふむ。通す。平家物語(延慶本)「奏聞をへられけるに」。日葡辞書「アンナイヲヘル」

へ・る【減る】

〔自五〕

①少なくなる。乏しくなる。源平盛衰記21「丸子川の洪水いまだ―・らざれば渡す事叶はず」。「口の―・らない野郎だ」「腹が―・る」

②(打消の語を伴って用いる)臆おくする。ひるむ。源平盛衰記5「されども祐慶は少しも―・らず、鎧の胸板きらめかし」

↔ふえる

へる【綜る】

〔他下一〕[文]ふ(下二)

経糸たていとを整えて、機はたに掛ける。万葉集16「打

へり‐とり【縁取り】

①へりをつけること。また、そのもの。

②花弁の周辺だけ色の異なること。また、そのもの。覆輪。

③ござの両縁に布の縁をつけたもの。うすべり。押捲おしまくり。

へり‐ぬり【縁塗】

①へりを塗ること。また、そのように塗ったもの。

②縁塗烏帽子の略。

⇒へりぬり‐えぼし【縁塗烏帽子】

へりぬり‐えぼし【縁塗烏帽子】

縁を漆塗りにした烏帽子。へりぬり。

⇒へり‐ぬり【縁塗】

ペリパトス‐がくは【ペリパトス学派】

(Peripatetics)アリストテレス学派の称。彼が学園の歩廊(ペリパトス)を逍遥しながら高弟たちと論じたことから命名。逍遥学派。

ベリベリ【beriberi】

(ベリはセイロン語で衰弱の意。ベリベリはその強意)(→)脚気かっけ。

ヘリ‐ポート【heliport】

ヘリコプター専用の発着場。

ペリメーター【perimeter】

ペリメーター‐ゾーンの略。建築の内部空間のうち、外壁や窓からの熱の影響を受けやすい外周部分。

ペリメニ【pel'meni ロシア】

ロシア、シベリア地方の料理。小麦粉・卵・水を合わせて練った生地で挽き肉を包み、ゆでたもの。

ベリヤ【Lavrentii Pavlovich Beriya】

ソ連の政治家。グルジア出身。1930年代末から内相・副首相・共産党政治局員。スターリンの死後、権力争いの渦中で逮捕、銃殺された。(1899〜1953)

ベリリウム【beryllium】

(緑柱石のギリシア語beryllosから)金属元素の一種。元素記号Be 原子番号4。原子量9.012。緑柱石として産出。銀白色の金属で、展性・延性に富み、セ氏1280度で融解。硫酸・塩酸に容易に溶解して水素を発生。性質はマグネシウム・アルミニウムに似る。軽合金に利用。

ベリンスキー【Vissarion G. Belinskii】

ロシアの文芸批評家。ドイツ観念論に学び、文学の持つ社会批判の役割を重視、後の急進的な文芸批評の先駆者となる。著「ゴーゴリへの手紙」「プーシキン論」など。(1811〜1848)

ヘリンボーン【herringbone】

(「ニシンの骨」の意。織り目が似ていることから)(→)杉綾織すぎあやおり。

ヘル

(hell)経糸たていとに粗質の梳毛糸そもうし、緯糸よこいとに劣等の純毛または綿・毛の混合糸を用いて織った斜文織物。主に学生服・作業服に用いる。

ヘル【Herr ドイツ】

男性の名または官職名に冠する敬称。

へ・る【放る】

〔他四〕

(ヒルの訛)体外へ出す。〈片言5〉

へる【経る・歴る】

〔自下一〕[文]ふ(下二)

次々に順をふんで行く意。

①時が経つ。経過する。雄略紀「栄枝を五百ふる析かきて」。万葉集17「矢形尾の鷹を手にすゑ三島野に狩らぬ日まねく月そへにける」

②時をすごす。月日を送る。大鏡実頼「この、日の荒れて日ごろここにへ給ふはおのれがし侍ることなり」。天草本平家物語「日数をふれば、能登の国に着かせられた」

③その過程を通る。地位や段階を経験する。源平盛衰記1「太政大臣にあがる。左右をへずして此の位に至ること…先蹤なし」。「秘書をへて議員になる」「数多の困難をへる」

④そこを通って他へ行く。通過する。平家物語8「狩衣の頸かみに針を刺し、賤の緒環おだまきといふ物をつけてへて行く方をつないで行けば」。源平盛衰記32「伏見をへて京へ入る」。「多くの人の手をへる」

⑤順次、手続をふむ。通す。平家物語(延慶本)「奏聞をへられけるに」。日葡辞書「アンナイヲヘル」

へ・る【減る】

〔自五〕

①少なくなる。乏しくなる。源平盛衰記21「丸子川の洪水いまだ―・らざれば渡す事叶はず」。「口の―・らない野郎だ」「腹が―・る」

②(打消の語を伴って用いる)臆おくする。ひるむ。源平盛衰記5「されども祐慶は少しも―・らず、鎧の胸板きらめかし」

↔ふえる

へる【綜る】

〔他下一〕[文]ふ(下二)

経糸たていとを整えて、機はたに掛ける。万葉集16「打 うちたえは、へて織る布」。日葡辞書「イトヲヘル」

へ・る【謙る】

〔自四〕

へりくだる。顕宗紀「―・り恭いやまひ慈うつくしび順ふ」

ベル【bell】

①鐘。「ウェディング‐―」

②呼鈴よびりん。電鈴。「発車の―が鳴る」

③打楽器。数十個の鐘または金属管を音律順に吊り並べ、槌で打つもの。

ベル【Alexander Graham Bell】

アメリカの物理学者・発明家。1876年有線電話を発明。(1847〜1922)

ベル【Andrew Bell】

スコットランドの教育家。安価な多人数教育の方法として助教法を創始。(1753〜1838)

ベル【Heinrich Böll】

ドイツの作家。戦中・戦後の政治・社会問題を扱う。小説「九時半の玉突き」「道化の意見」「カタリーナの失われた名誉」。ノーベル賞。(1917〜1985)

ベルイマン【Ingmar Bergman】

スウェーデンの映画監督。神の不在、女性不信などを主題に人間を描く。作「第七の封印」「野いちご」「沈黙」など。(1918〜2007)

ペルー【Peru・秘露】

南米北西部、太平洋岸の共和国。もとインカ帝国の地。1532年スペインが征服。1821年独立。国土は山岳地帯・海岸砂漠地帯・森林地帯に大別され、面積128万5000平方キロメートル。住民はメスティーソと先住民が多く、主要言語はスペイン語とケチュア語。人口2755万(2004)。首都リマ。→南アメリカ(図)

リマ

撮影:田沼武能

うちたえは、へて織る布」。日葡辞書「イトヲヘル」

へ・る【謙る】

〔自四〕

へりくだる。顕宗紀「―・り恭いやまひ慈うつくしび順ふ」

ベル【bell】

①鐘。「ウェディング‐―」

②呼鈴よびりん。電鈴。「発車の―が鳴る」

③打楽器。数十個の鐘または金属管を音律順に吊り並べ、槌で打つもの。

ベル【Alexander Graham Bell】

アメリカの物理学者・発明家。1876年有線電話を発明。(1847〜1922)

ベル【Andrew Bell】

スコットランドの教育家。安価な多人数教育の方法として助教法を創始。(1753〜1838)

ベル【Heinrich Böll】

ドイツの作家。戦中・戦後の政治・社会問題を扱う。小説「九時半の玉突き」「道化の意見」「カタリーナの失われた名誉」。ノーベル賞。(1917〜1985)

ベルイマン【Ingmar Bergman】

スウェーデンの映画監督。神の不在、女性不信などを主題に人間を描く。作「第七の封印」「野いちご」「沈黙」など。(1918〜2007)

ペルー【Peru・秘露】

南米北西部、太平洋岸の共和国。もとインカ帝国の地。1532年スペインが征服。1821年独立。国土は山岳地帯・海岸砂漠地帯・森林地帯に大別され、面積128万5000平方キロメートル。住民はメスティーソと先住民が多く、主要言語はスペイン語とケチュア語。人口2755万(2004)。首都リマ。→南アメリカ(図)

リマ

撮影:田沼武能

ベル‐エポック【belle époque フランス】

良き時代。特にフランスで、文化・芸術の栄えた19世紀末から20世紀初頭を指していう。

ペルオキソ‐りゅうさん【ペルオキソ硫酸】‥リウ‥

ペルオキソ一硫酸(化学式H2SO5)とペルオキソ二硫酸(化学式H2S2O8)がある。分子中に-O-O-という原子団を含む。強い酸化剤。

ベルガモット【bergamotto イタリア】

①ミカン科の常緑低木。レモンに似、果頂の尖った球形の果実をつける。果皮から芳香の強い淡緑色の油を採り、香料とする。

②シソ科の多年草。1に似た香りがあり、葉や花弁を乾燥したものをハーブとして用いる。

ベルガモット

撮影:関戸 勇

ベル‐エポック【belle époque フランス】

良き時代。特にフランスで、文化・芸術の栄えた19世紀末から20世紀初頭を指していう。

ペルオキソ‐りゅうさん【ペルオキソ硫酸】‥リウ‥

ペルオキソ一硫酸(化学式H2SO5)とペルオキソ二硫酸(化学式H2S2O8)がある。分子中に-O-O-という原子団を含む。強い酸化剤。

ベルガモット【bergamotto イタリア】

①ミカン科の常緑低木。レモンに似、果頂の尖った球形の果実をつける。果皮から芳香の強い淡緑色の油を採り、香料とする。

②シソ科の多年草。1に似た香りがあり、葉や花弁を乾燥したものをハーブとして用いる。

ベルガモット

撮影:関戸 勇

ペルガモン【Pergamon】

小アジア北西部にあった古都。現在のトルコのベルガマ(Bergama)。ヘレニズム文化の一中心地。ペルガムム。

ベル‐カント【bel canto イタリア】

(「美しい歌唱」の意)18世紀のイタリア歌劇で開拓された歌唱法。すべての声域にわたる声音の美しさ、なめらかさに重点を置く。

ベルギー【België フラマン・Belgique フランス・白耳義】

ヨーロッパ北西部の立憲王国。北海に面し、北部は低地、南部は丘陵地帯。近世初頭オランダに合邦、1830年独立。面積3万平方キロメートル。人口1042万1千(2004)。住民の多くはカトリックで、フラマン系(言語はオランダ語方言)とワロン系(言語はフランス語方言)とに分かれ、オランダ語・フランス語・ドイツ語を公用語とする。首都ブリュッセル。→ヨーロッパ(図)

ブリュッセル

撮影:田沼武能

ペルガモン【Pergamon】

小アジア北西部にあった古都。現在のトルコのベルガマ(Bergama)。ヘレニズム文化の一中心地。ペルガムム。

ベル‐カント【bel canto イタリア】

(「美しい歌唱」の意)18世紀のイタリア歌劇で開拓された歌唱法。すべての声域にわたる声音の美しさ、なめらかさに重点を置く。

ベルギー【België フラマン・Belgique フランス・白耳義】

ヨーロッパ北西部の立憲王国。北海に面し、北部は低地、南部は丘陵地帯。近世初頭オランダに合邦、1830年独立。面積3万平方キロメートル。人口1042万1千(2004)。住民の多くはカトリックで、フラマン系(言語はオランダ語方言)とワロン系(言語はフランス語方言)とに分かれ、オランダ語・フランス語・ドイツ語を公用語とする。首都ブリュッセル。→ヨーロッパ(図)

ブリュッセル

撮影:田沼武能

ベルギウス【Friedrich Karl Rudolf Bergius】

ドイツの工業化学者。石炭の微粉末に水素を添加して液体燃料にする石炭液化法を完成。またセルロースを加水分解して糖をつくる方法を開発。ノーベル賞。(1884〜1949)

ベルク【Alban Berg】

オーストリアの作曲家。シェーンベルクに師事。同門のウェーベルンとともに十二音音楽を大成させるが、抒情的調性感を残す。歌劇「ヴォツェック」「ルル」など。(1885〜1935)

ベルクシュルント【Bergschrund ドイツ】

(登山用語)氷河や雪渓と山腹の岩場との間にある隙間。

ベルクソン【Henri Louis Bergson】

フランスの哲学者。自然科学的世界観に反対し、物理的時間概念に純粋持続としての体験的時間を対立させ、絶対的・内面的自由、精神的なものの独自性と本源性を明らかにし、具体的生は概念によって把握し得ない不断の創造的活動であり(直観主義)、創造的進化にほかならないと説いた。著「時間と自由」「物質と記憶」「創造的進化」など。ノーベル賞。(1859〜1941)

ベルグラード【Belgrade】

ベオグラードの英語名。

ヘルクレス【Hercules】

ヘラクレスのローマ名。ハーキュリーズ。→ヘラクレス。

⇒ヘルクレス‐ざ【ヘルクレス座】

ヘルクレス‐ざ【ヘルクレス座】

(Hercules ラテン)北天の星座。琴座の西にあり、8月初旬の夕刻に南中。

⇒ヘルクレス【Hercules】

ベルゲン【Bergen】

ノルウェー南西部の港湾都市。大西洋岸のフィヨルドに臨む良港があり、古くから海運業・造船業が盛ん。人口23万6千(2003)。

ペルゴレージ【Giovanni Battista Pergolesi】

イタリアの作曲家。ナポリ楽派の一人。オペラ‐ブッファの先駆的作品「奥様女中」「恋する修道僧」など。(1710〜1736)

ベルサイユ【Versailles】

⇒ヴェルサイユ

ペルシア【Persia・波斯】

(イラン南西部の古代地名パールサPārsaに由来)イランの旧称。アケメネス朝・ササン朝・サファヴィー朝・カージャール朝などを経て、1935年パフレヴィー朝が国号をイランと改めた。→イラン。

⇒ペルシア‐がわ【ペルシア革】

⇒ペルシア‐ご【ペルシア語】

⇒ペルシア‐せんそう【ペルシア戦争】

⇒ペルシア‐ねこ【ペルシア猫】

⇒ペルシア‐わん【ペルシア湾】

ペルシア‐がわ【ペルシア革】‥ガハ

(→)ハルシャ革に同じ。

⇒ペルシア【Persia・波斯】

ペルシア‐ご【ペルシア語】

(Persian)イランを中心にして用いられる言語。古代ペルシア帝国時代から用いられ、インド‐ヨーロッパ語族のイラン語派に属する。→イラン語。

⇒ペルシア【Persia・波斯】

ペルシア‐せんそう【ペルシア戦争】‥サウ

前492年から3回にわたってペルシアがギリシアを征服するために起こした戦争。一時ペルシアはアテナイを占領したが、前480年のサラミスの海戦、翌年のプラタイアイの戦で敗北。最終的な平和条約は前449年に結ばれた。

⇒ペルシア【Persia・波斯】

ペルシア‐ねこ【ペルシア猫】

ネコの一品種。ペルシア産というが、中近東のどこで作出されたかは不明。ヨーロッパへは十字軍が持ち帰ったとされる。顔は丸く目は大きい。尾は比較的短い。毛がふさふさと長い。愛玩用。

ペルシアねこ

ベルギウス【Friedrich Karl Rudolf Bergius】

ドイツの工業化学者。石炭の微粉末に水素を添加して液体燃料にする石炭液化法を完成。またセルロースを加水分解して糖をつくる方法を開発。ノーベル賞。(1884〜1949)

ベルク【Alban Berg】

オーストリアの作曲家。シェーンベルクに師事。同門のウェーベルンとともに十二音音楽を大成させるが、抒情的調性感を残す。歌劇「ヴォツェック」「ルル」など。(1885〜1935)

ベルクシュルント【Bergschrund ドイツ】

(登山用語)氷河や雪渓と山腹の岩場との間にある隙間。

ベルクソン【Henri Louis Bergson】

フランスの哲学者。自然科学的世界観に反対し、物理的時間概念に純粋持続としての体験的時間を対立させ、絶対的・内面的自由、精神的なものの独自性と本源性を明らかにし、具体的生は概念によって把握し得ない不断の創造的活動であり(直観主義)、創造的進化にほかならないと説いた。著「時間と自由」「物質と記憶」「創造的進化」など。ノーベル賞。(1859〜1941)

ベルグラード【Belgrade】

ベオグラードの英語名。

ヘルクレス【Hercules】

ヘラクレスのローマ名。ハーキュリーズ。→ヘラクレス。

⇒ヘルクレス‐ざ【ヘルクレス座】

ヘルクレス‐ざ【ヘルクレス座】

(Hercules ラテン)北天の星座。琴座の西にあり、8月初旬の夕刻に南中。

⇒ヘルクレス【Hercules】

ベルゲン【Bergen】

ノルウェー南西部の港湾都市。大西洋岸のフィヨルドに臨む良港があり、古くから海運業・造船業が盛ん。人口23万6千(2003)。

ペルゴレージ【Giovanni Battista Pergolesi】

イタリアの作曲家。ナポリ楽派の一人。オペラ‐ブッファの先駆的作品「奥様女中」「恋する修道僧」など。(1710〜1736)

ベルサイユ【Versailles】

⇒ヴェルサイユ

ペルシア【Persia・波斯】

(イラン南西部の古代地名パールサPārsaに由来)イランの旧称。アケメネス朝・ササン朝・サファヴィー朝・カージャール朝などを経て、1935年パフレヴィー朝が国号をイランと改めた。→イラン。

⇒ペルシア‐がわ【ペルシア革】

⇒ペルシア‐ご【ペルシア語】

⇒ペルシア‐せんそう【ペルシア戦争】

⇒ペルシア‐ねこ【ペルシア猫】

⇒ペルシア‐わん【ペルシア湾】

ペルシア‐がわ【ペルシア革】‥ガハ

(→)ハルシャ革に同じ。

⇒ペルシア【Persia・波斯】

ペルシア‐ご【ペルシア語】

(Persian)イランを中心にして用いられる言語。古代ペルシア帝国時代から用いられ、インド‐ヨーロッパ語族のイラン語派に属する。→イラン語。

⇒ペルシア【Persia・波斯】

ペルシア‐せんそう【ペルシア戦争】‥サウ

前492年から3回にわたってペルシアがギリシアを征服するために起こした戦争。一時ペルシアはアテナイを占領したが、前480年のサラミスの海戦、翌年のプラタイアイの戦で敗北。最終的な平和条約は前449年に結ばれた。

⇒ペルシア【Persia・波斯】

ペルシア‐ねこ【ペルシア猫】

ネコの一品種。ペルシア産というが、中近東のどこで作出されたかは不明。ヨーロッパへは十字軍が持ち帰ったとされる。顔は丸く目は大きい。尾は比較的短い。毛がふさふさと長い。愛玩用。

ペルシアねこ

⇒ペルシア【Persia・波斯】

ペルシア‐わん【ペルシア湾】

アラビア半島とペルシア(イラン)との間に挟まれたアラビア海の湾入部分。湾岸および海底に油田の開発がすすんでいる。アラビア湾。

⇒ペルシア【Persia・波斯】

ヘルシー【healthy】

健康的なさま。また、体によいこと。「―な食品」

ベルジャーエフ【Nikolai Aleksandrovich Berdyaev】

ロシアの神秘主義哲学者。十月革命後、パリに亡命。神秘主義に基づく文化・歴史の問題を論じ、宗教的実存主義を説いた。(1874〜1948)

ペルシュロン【Percheron フランス】

馬の一品種。フランスのペルシュ地方で改良。大形で体躯は太く、同国産のブルトン種と共に、代表的な輓馬ばんば。

ペルシュロン

提供:東京動物園協会

⇒ペルシア【Persia・波斯】

ペルシア‐わん【ペルシア湾】

アラビア半島とペルシア(イラン)との間に挟まれたアラビア海の湾入部分。湾岸および海底に油田の開発がすすんでいる。アラビア湾。

⇒ペルシア【Persia・波斯】

ヘルシー【healthy】

健康的なさま。また、体によいこと。「―な食品」

ベルジャーエフ【Nikolai Aleksandrovich Berdyaev】

ロシアの神秘主義哲学者。十月革命後、パリに亡命。神秘主義に基づく文化・歴史の問題を論じ、宗教的実存主義を説いた。(1874〜1948)

ペルシュロン【Percheron フランス】

馬の一品種。フランスのペルシュ地方で改良。大形で体躯は太く、同国産のブルトン種と共に、代表的な輓馬ばんば。

ペルシュロン

提供:東京動物園協会

ヘルシンキ【Helsinki】

フィンランド共和国の首都。フィンランド湾の北に突出した岬角の先端に位置し、同国の政治・経済・学術の中心。明色の花崗岩で造られた建物が多く、「北の白都」の称がある。人口55万9千(2004)。スウェーデン語名ヘルシングフォルス。

ヘルシンキ

撮影:田沼武能

ヘルシンキ【Helsinki】

フィンランド共和国の首都。フィンランド湾の北に突出した岬角の先端に位置し、同国の政治・経済・学術の中心。明色の花崗岩で造られた建物が多く、「北の白都」の称がある。人口55万9千(2004)。スウェーデン語名ヘルシングフォルス。

ヘルシンキ

撮影:田沼武能

ヘルス【health】

健康。

⇒ヘルス‐ケア【health care】

⇒ヘルス‐センター【health center】

⇒ヘルス‐メーター

⇒ヘルス‐モニタリング【health monitoring】

ベルスーズ【berceuse フランス】

子守歌。

ヘルス‐ケア【health care】

健康管理。

⇒ヘルス【health】

ヘルス‐センター【health center】

(保健所・医療機関の意)休息・娯楽施設の集中した場所。

⇒ヘルス【health】

ヘルス‐メーター

(和製語health meter)家庭用の小型体重計。

⇒ヘルス【health】

ヘルス‐モニタリング【health monitoring】

①健康状態を常に把握すること。

②構造物の健全度を常時監視すること。建築物・航空機・原子炉などにいう。

⇒ヘルス【health】

ペルセウス【Perseus】

ギリシア神話の英雄。ゼウスとダナエとの子。女怪メドゥサを退治し、また、エチオピアの王女アンドロメダを怪物の手から救って妻とした。後に誤って祖父を殺したため、生地アルゴスを去ってティリンスを支配した。

⇒ペルセウス‐ざ【ペルセウス座】

ペルセウス‐ざ【ペルセウス座】

(Perseus ラテン)北天の星座。アンドロメダ座の東にある。1月初旬の夕刻に南中。

⇒ペルセウス【Perseus】

ベルセーリウス【Jöns Jakob Berzelius】

スウェーデンの化学者。電気化学の基礎を築き、酸素を標準とする諸元素の原子量を決定した。アルファベットを使った元素記号を導入。セレン・ケイ素・トリウムなどの新元素を発見。(1779〜1848)

ペルセフォネ【Persephonē】

ギリシア神話の女神。ゼウスとデメテルとの娘。ハデスにさらわれてその妻となり、冥界の女王となった。デメテルとともにエレウシスの秘教の女神。コレ(少女の意)。→プロセルピナ

ペルセポリス【Persepolis】

(ギリシア人による呼称)ペルシアのダレイオス1世の創建したアケメネス王朝の首都。イラン南西部、シーラーズの北東に位置する。前331年アレクサンドロス大王によって破壊された。遺跡が現存し、世界遺産。

ペルセポリス

提供:JTBフォト

ヘルス【health】

健康。

⇒ヘルス‐ケア【health care】

⇒ヘルス‐センター【health center】

⇒ヘルス‐メーター

⇒ヘルス‐モニタリング【health monitoring】

ベルスーズ【berceuse フランス】

子守歌。

ヘルス‐ケア【health care】

健康管理。

⇒ヘルス【health】

ヘルス‐センター【health center】

(保健所・医療機関の意)休息・娯楽施設の集中した場所。

⇒ヘルス【health】

ヘルス‐メーター

(和製語health meter)家庭用の小型体重計。

⇒ヘルス【health】

ヘルス‐モニタリング【health monitoring】

①健康状態を常に把握すること。

②構造物の健全度を常時監視すること。建築物・航空機・原子炉などにいう。

⇒ヘルス【health】

ペルセウス【Perseus】

ギリシア神話の英雄。ゼウスとダナエとの子。女怪メドゥサを退治し、また、エチオピアの王女アンドロメダを怪物の手から救って妻とした。後に誤って祖父を殺したため、生地アルゴスを去ってティリンスを支配した。

⇒ペルセウス‐ざ【ペルセウス座】

ペルセウス‐ざ【ペルセウス座】

(Perseus ラテン)北天の星座。アンドロメダ座の東にある。1月初旬の夕刻に南中。

⇒ペルセウス【Perseus】

ベルセーリウス【Jöns Jakob Berzelius】

スウェーデンの化学者。電気化学の基礎を築き、酸素を標準とする諸元素の原子量を決定した。アルファベットを使った元素記号を導入。セレン・ケイ素・トリウムなどの新元素を発見。(1779〜1848)

ペルセフォネ【Persephonē】

ギリシア神話の女神。ゼウスとデメテルとの娘。ハデスにさらわれてその妻となり、冥界の女王となった。デメテルとともにエレウシスの秘教の女神。コレ(少女の意)。→プロセルピナ

ペルセポリス【Persepolis】

(ギリシア人による呼称)ペルシアのダレイオス1世の創建したアケメネス王朝の首都。イラン南西部、シーラーズの北東に位置する。前331年アレクサンドロス大王によって破壊された。遺跡が現存し、世界遺産。

ペルセポリス

提供:JTBフォト

ペルソナ【persona ラテン】

(もと仮面の意)

①人。人格。

②キリスト教で、知性と意志とを備えた独立の主体。位格。→三位一体。

③美術で、人体像。

⇒ペルソナ‐ノン‐グラータ【persona non grata ラテン】

ペルソナ‐ノン‐グラータ【persona non grata ラテン】

外交上の好ましくない人物。ある人物を外交上受け入れないときに用いる語。

⇒ペルソナ【persona ラテン】

ヘルダー【Johann Gottfried Herder】

ドイツの文学者・哲学者。スピノザ・ライプニッツの影響を受けて汎神論的世界観を説き、人間を自然の頂点とし、民族の詩と言語の歴史における重要性やその多元的な発展を説いた。著「人類史哲学の理念」「言語起源論」など。(1744〜1803)

ヘルダーリン【Friedrich Hölderlin】

ドイツの詩人。古代ギリシアにあこがれ、汎神論的な格調の高い頌詩などを作った。30歳代で精神に異常を来す。書簡体小説「ヒュペーリオン」など。(1770〜1843)

ベルダン【Verdun】

⇒ヴェルダン

ヘルツ【Heinrich Rudolph Hertz】

ドイツの物理学者。電磁波の存在を初めて実験的にたしかめ、光がこれと同性質のものであるというマクスウェルの予言を実証した。(1857〜1894)

ヘルツ【hertz】

(H.ヘルツの名に因む)振動数・周波数の単位。国際単位系の組立単位。1秒間n回の振動をnヘルツという。記号Hz

ベルツ【Erwin von Bälz】

ドイツの内科医。1876〜1905年(明治9〜38)滞日、東大で医学の教育・研究および診療に従事。のち宮内省御用掛。息子トク=ベルツにより「ベルツの日記」が編まれた。(1849〜1913)

⇒ベルツ‐すい【ベルツ水】

ペルツ【Max Ferdinand Perutz】

イギリスの化学者。オーストリア生れ。X線回折法によりヘモグロビンの立体構造を決定。ノーベル賞。(1914〜2002)

ヘルツェゴヴィナ【Hercegovina】

ボスニア‐ヘルツェゴヴィナ共和国の南部の地方。

ヘルツシュプルング‐ラッセル‐ず【ヘルツシュプルングラッセル図】‥ヅ

1905年、デンマークの天文学者ヘルツシュプルング(E. Hertzsprung1873〜1967)とアメリカの天文学者ラッセル(H. N. Russell1877〜1957)との研究によって導かれた図。恒星のスペクトル型(温度)と絶対等級(明るさ)との関係を示す。恒星の分類・進化に応用される。HR図。

ヘルツシュプルング-ラッセル図

ペルソナ【persona ラテン】

(もと仮面の意)

①人。人格。

②キリスト教で、知性と意志とを備えた独立の主体。位格。→三位一体。

③美術で、人体像。

⇒ペルソナ‐ノン‐グラータ【persona non grata ラテン】

ペルソナ‐ノン‐グラータ【persona non grata ラテン】

外交上の好ましくない人物。ある人物を外交上受け入れないときに用いる語。

⇒ペルソナ【persona ラテン】

ヘルダー【Johann Gottfried Herder】

ドイツの文学者・哲学者。スピノザ・ライプニッツの影響を受けて汎神論的世界観を説き、人間を自然の頂点とし、民族の詩と言語の歴史における重要性やその多元的な発展を説いた。著「人類史哲学の理念」「言語起源論」など。(1744〜1803)

ヘルダーリン【Friedrich Hölderlin】

ドイツの詩人。古代ギリシアにあこがれ、汎神論的な格調の高い頌詩などを作った。30歳代で精神に異常を来す。書簡体小説「ヒュペーリオン」など。(1770〜1843)

ベルダン【Verdun】

⇒ヴェルダン

ヘルツ【Heinrich Rudolph Hertz】

ドイツの物理学者。電磁波の存在を初めて実験的にたしかめ、光がこれと同性質のものであるというマクスウェルの予言を実証した。(1857〜1894)

ヘルツ【hertz】

(H.ヘルツの名に因む)振動数・周波数の単位。国際単位系の組立単位。1秒間n回の振動をnヘルツという。記号Hz

ベルツ【Erwin von Bälz】

ドイツの内科医。1876〜1905年(明治9〜38)滞日、東大で医学の教育・研究および診療に従事。のち宮内省御用掛。息子トク=ベルツにより「ベルツの日記」が編まれた。(1849〜1913)

⇒ベルツ‐すい【ベルツ水】

ペルツ【Max Ferdinand Perutz】

イギリスの化学者。オーストリア生れ。X線回折法によりヘモグロビンの立体構造を決定。ノーベル賞。(1914〜2002)

ヘルツェゴヴィナ【Hercegovina】

ボスニア‐ヘルツェゴヴィナ共和国の南部の地方。

ヘルツシュプルング‐ラッセル‐ず【ヘルツシュプルングラッセル図】‥ヅ

1905年、デンマークの天文学者ヘルツシュプルング(E. Hertzsprung1873〜1967)とアメリカの天文学者ラッセル(H. N. Russell1877〜1957)との研究によって導かれた図。恒星のスペクトル型(温度)と絶対等級(明るさ)との関係を示す。恒星の分類・進化に応用される。HR図。

ヘルツシュプルング-ラッセル図

主系列星

白色矮星

巨星

超巨星

ベルツ‐すい【ベルツ水】

皮膚の荒れどめに用いられた、水酸化カリウム・グリセリン・アルコール・水などの混合薬液。

⇒ベルツ【Erwin von Bälz】

ヘルツベルク【Gerhard Herzberg】

カナダの物理学者・化学者。ドイツ生れ。寿命の短い不安定な遊離基の構造を吸収スペクトルの測定により決める方法を開発、化学反応の機構の解明に貢献。ノーベル賞。(1904〜1999)

ヘルツル【Theodor Herzl】

オーストリアのジャーナリスト。シオニズム運動の創始者。ハンガリー生れ。1896年の著「ユダヤ人国家」で、世俗的ユダヤ民族国家の必要性を説き、97年バーゼルで第1回シオニスト会議を開催。(1860〜1904)

ベルディ【G. Verdi】

⇒ヴェルディ

ペルティエ‐こうか【ペルティエ効果】‥カウクワ

異なった金属の接ぎ目を通じて電流を流す時、その接ぎ目に熱の発生または吸収の起こる現象。電子冷凍や冷蔵庫などに利用される。フランスの物理学者ペルティエ(Jean Charles Peltier1785〜1845)が発見。

ペルテス‐びょう【ペルテス病】‥ビヤウ

(ドイツの外科医ペルテス(G. C. Perthes1869〜1927)に因む)大腿骨頭の乏血性壊死とそれにつづいて起こる骨頭の扁平化とを主徴とする疾患。2〜10歳の男児に好発。疼痛と跛行はこうとを伴う。若年性変形性骨軟骨炎。

ベルト【belt】

①2個の車輪にかけ渡して、他方に動力を伝える平帯状の物。調帯しらべおび。調革しらべがわ。

②洋服用の胴をしめる帯。バンド。

③帯状の地帯。「グリーン‐―」

⇒ベルト‐ぐるま【ベルト車】

⇒ベルト‐コンベヤー【belt conveyor】

⇒ベルト‐でんどう【ベルト伝動】

ベルト‐ぐるま【ベルト車】

ベルト伝動に用いられる車。ふつうは鋳鉄製であるが、木製・軽合金製・鋼板製のものもある。調車しらべぐるま。

⇒ベルト【belt】

ベルト‐コンベヤー【belt conveyor】

コンベヤーの一種。2個以上のベルト車にベルトをかけて循環させ、その上に品物をのせて運ぶ装置。帯運搬装置。

⇒ベルト【belt】

ベルト‐でんどう【ベルト伝動】

2個のベルト車にベルトを巻きかけて、ベルトとベルト車との摩擦によって動力を伝えること。

⇒ベルト【belt】

ベルトラン【Aloysius Bertrand】

フランスの詩人。死後出版された「夜のガスパール」は散文詩というジャンルを確立し、ボードレールなどに強い影響を及ぼした。(1807〜1841)

ベルトロー【Pierre Eugène Marcellin Berthelot】

フランスの化学者。有機化学・熱化学の研究に功績を残した。アセチレンや脂肪の合成は著名。ボンベ熱量計を考案し、多数の化合物の燃焼熱を測定。(1827〜1907)

ペルトン‐すいしゃ【ペルトン水車】

衝動式水車。アメリカのペルトン(L. A. Pelton)の考案。高所から水を水圧管で下方に導き、管端に設けたノズルから噴出する高速度の水を羽根車の周囲に取り付けた水受けで順次に受け、車軸を回転させるもの。

ペルトン水車

主系列星

白色矮星

巨星

超巨星

ベルツ‐すい【ベルツ水】

皮膚の荒れどめに用いられた、水酸化カリウム・グリセリン・アルコール・水などの混合薬液。

⇒ベルツ【Erwin von Bälz】

ヘルツベルク【Gerhard Herzberg】

カナダの物理学者・化学者。ドイツ生れ。寿命の短い不安定な遊離基の構造を吸収スペクトルの測定により決める方法を開発、化学反応の機構の解明に貢献。ノーベル賞。(1904〜1999)

ヘルツル【Theodor Herzl】

オーストリアのジャーナリスト。シオニズム運動の創始者。ハンガリー生れ。1896年の著「ユダヤ人国家」で、世俗的ユダヤ民族国家の必要性を説き、97年バーゼルで第1回シオニスト会議を開催。(1860〜1904)

ベルディ【G. Verdi】

⇒ヴェルディ

ペルティエ‐こうか【ペルティエ効果】‥カウクワ

異なった金属の接ぎ目を通じて電流を流す時、その接ぎ目に熱の発生または吸収の起こる現象。電子冷凍や冷蔵庫などに利用される。フランスの物理学者ペルティエ(Jean Charles Peltier1785〜1845)が発見。

ペルテス‐びょう【ペルテス病】‥ビヤウ

(ドイツの外科医ペルテス(G. C. Perthes1869〜1927)に因む)大腿骨頭の乏血性壊死とそれにつづいて起こる骨頭の扁平化とを主徴とする疾患。2〜10歳の男児に好発。疼痛と跛行はこうとを伴う。若年性変形性骨軟骨炎。

ベルト【belt】

①2個の車輪にかけ渡して、他方に動力を伝える平帯状の物。調帯しらべおび。調革しらべがわ。

②洋服用の胴をしめる帯。バンド。

③帯状の地帯。「グリーン‐―」

⇒ベルト‐ぐるま【ベルト車】

⇒ベルト‐コンベヤー【belt conveyor】

⇒ベルト‐でんどう【ベルト伝動】

ベルト‐ぐるま【ベルト車】

ベルト伝動に用いられる車。ふつうは鋳鉄製であるが、木製・軽合金製・鋼板製のものもある。調車しらべぐるま。

⇒ベルト【belt】

ベルト‐コンベヤー【belt conveyor】

コンベヤーの一種。2個以上のベルト車にベルトをかけて循環させ、その上に品物をのせて運ぶ装置。帯運搬装置。

⇒ベルト【belt】

ベルト‐でんどう【ベルト伝動】

2個のベルト車にベルトを巻きかけて、ベルトとベルト車との摩擦によって動力を伝えること。

⇒ベルト【belt】

ベルトラン【Aloysius Bertrand】

フランスの詩人。死後出版された「夜のガスパール」は散文詩というジャンルを確立し、ボードレールなどに強い影響を及ぼした。(1807〜1841)

ベルトロー【Pierre Eugène Marcellin Berthelot】

フランスの化学者。有機化学・熱化学の研究に功績を残した。アセチレンや脂肪の合成は著名。ボンベ熱量計を考案し、多数の化合物の燃焼熱を測定。(1827〜1907)

ペルトン‐すいしゃ【ペルトン水車】

衝動式水車。アメリカのペルトン(L. A. Pelton)の考案。高所から水を水圧管で下方に導き、管端に設けたノズルから噴出する高速度の水を羽根車の周囲に取り付けた水受けで順次に受け、車軸を回転させるもの。

ペルトン水車

ベルナール【Bernard de Clairvaux】

フランス中世の聖職者。聖人。クレルヴォーに大修道院を創設。神との神秘的合一の説はアベラールの合理説と対立。ベルナルドゥス。(1090頃〜1153)

ベルナール【Claude Bernard】

フランスの生理学者。生物体が諸物質によって構成されていることを示し、実験生理学を樹立。主著「実験医学序説」。(1813〜1878)

ベルナール【Sarah Bernhardt】

フランスの女優。コメディー‐フランセーズに専属。のち自ら劇団結成。悲劇を得意とし、「椿姫」で世界的名声を博す。(1845〜1923)

ベルナノス【Georges Bernanos】

フランスの小説家。カトリック的立場から霊肉の相克を描いた。作「悪魔の陽のもとに」「田舎司祭の日記」など。(1888〜1948)

ベルナルダン‐ド‐サン‐ピエール【Henri Bernardin de Saint-Pierre】

フランスの作家・博物学者。ルソーの弟子。大作「自然研究」中に発表した少年少女の悲恋を描いた小説「ポールとヴィルジニー」で有名。(1737〜1814)

ヘルニア【hernia ラテン】

(ギリシア語で若枝の意のernosから)臓器や組織の一部が、本来あるべき場所から逸脱した状態。腹部では、内臓が腹壁の間隙などから腹膜に被われたまま外方に脱出する。鼠径そけいヘルニア・臍さいヘルニア・椎間板ついかんばんヘルニアなどがある。脱出部分が狭窄きょうさくによる血行障害で腫れて元の位置にもどらなくなったものをヘルニア嵌頓かんとんという。

ベルニーニ【Giovanni Lorenzo Bernini】

イタリア、バロック期の彫刻家・建築家。流動的な構成を好み、官能美に溢れた大理石彫刻を制作。作「アポロンとダフネ」「聖女テレジアの法悦」など。(1598〜1680)

ベルヌ【Berne】

ベルンのフランス語名。

⇒ベルヌ‐じょうやく【ベルヌ条約】

ベルヌ【J. Verne】

⇒ヴェルヌ

ベルヌーイ【Daniel Bernoulli】

スイスの数学者・物理学者。流体力学のベルヌーイの定理を提出。父ヨハン(Johann B.1667〜1748)・伯父ヤコブ(Jakob B.1654〜1705)も解析学・整数論で著名な数学者。(1700〜1782)

⇒ベルヌーイ‐の‐ていり【ベルヌーイの定理】

ベルヌーイ‐の‐ていり【ベルヌーイの定理】

非圧縮性で粘性のない定常流において、一つの流線に沿って成り立つ流速・圧力・密度・高さの間の関係式。流体の運動エネルギー保存則に当たる。

⇒ベルヌーイ【Daniel Bernoulli】

ベルヌ‐じょうやく【ベルヌ条約】‥デウ‥

著作権を国際的に保護するための条約。正式名は「1886年9月9日の文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約」。→万国著作権条約

⇒ベルヌ【Berne】

ベルネ【Ludwig Börne】

ドイツの評論家。ユダヤ系。パリに亡命し、19世紀前半のドイツ連邦下の反動政治を鋭く諷刺した。代表作「パリだより」。(1786〜1837)

ヘルパー【helper】

①家事の手伝いなどをする人。また、ホーム‐ヘルパーのこと。

②〔生〕繁殖個体の子育てを助ける行動をする非繁殖個体のこと。一種の利他的行動で、一般に、繁殖個体の前年の子や血縁の近い個体が行うことが多い。鳥類などで知られるが、哺乳類・魚類などでも類似の行動がある。

⇒ヘルパー‐ティーさいぼう【ヘルパーT細胞】

ヘルパー‐ティーさいぼう【ヘルパーT細胞】‥バウ

T細胞の一種。種々のサイトカインを産生して、B細胞の抗体産生を促したり、細胞性免疫を亢進させる。

⇒ヘルパー【helper】

ベルハーレン【E. Verhaeren】

⇒ヴェルハーレン

ヘルバルト【Johann Friedrich Herbart】

ドイツの哲学者・教育学者。教育の目的を倫理学に、方法を心理学に求め、初めて体系的教育学を樹立。教授段階論を説く。明治中期〜後期の日本の教育に影響を与えた。(1776〜1841)→五段階教授法

ペルピニャン【Perpignan】

フランス南端の都市。旧ルーシヨン地方の中心地。中世後期、西マジョルカ王国(1276〜1344)の首都。大聖堂・城塞がある。人口10万5千(1999)。

ヘルプ【help】

①助け。援助。

②ソフトウェアの使い方を使用者に教える機能。ソフトの使用中に呼び出して操作方法や機能の説明を参照する。

ベルファスト【Belfast】

イギリス、北アイルランドの中心都市。同島北東海岸に位置し、麻織物・造船業が発達。人口29万7千(1996)。

ヘルペス【herpes ラテン】

〔医〕(→)疱疹ほうしん。

⇒ヘルペス‐ウイルス【herpesvirus】

ヘルペス‐ウイルス【herpesvirus】

DNAウイルスのヘルペスウイルス科に属するウイルス。アルファ(α)、ベータ(β)、ガンマ(γ)の3亜科があり、人に病原性を示すものとしては、性器ヘルペス感染症や口唇ヘルペスの原因となる単純ヘルペスウイルスをはじめ、水痘・帯状疱疹ウイルス、EBウイルス、サイトメガロウイルスなどがある。

⇒ヘルペス【herpes ラテン】

ベルベット【velvet】

⇒ビロード

ベルベル【Berber】

ベルベル語を話す北アフリカの先住民族。現在はイマジゲンと自称。7世紀後半以来イスラム化とアラブ化が進み、現在ではモロッコのアトラス山中やリーフ山地、アルジェリアのカビリー地方を主な居住地とする。

⇒ベルベル‐ご【ベルベル語】

ベルベル‐ご【ベルベル語】

アフロ‐アジア語族に属する言語。モロッコ・アルジェリア・チュニジア・リビアなど、北アフリカで話されている。アラビア語と併用する話者も多い。

⇒ベルベル【Berber】

ベル‐ボーイ【bellboy】

(鐘を鳴らして呼んだことから)ホテルの荷物運搬人。ポーター。

ベル‐ボトム【bell-bottom】

主にズボンや袖が、下方に向かってラッパ状に広がっていること。

⇒ベルボトム‐パンツ【bell-bottom pants】

ベルボトム‐パンツ【bell-bottom pants】

1960年代後半から70年代に流行した裾すそ広がりのズボン。ラッパズボン。

⇒ベル‐ボトム【bell-bottom】

ベル‐マーク

(和製語bell mark)教育設備助成票の通称。協賛企業の商品についた鐘の絵のマークで、集めた点数に応じて学校に教育用設備が贈られる。1960年創設。

ヘルマフロディトス【Hermaphroditos】

ギリシア神話の両性具有神。乳房を備えた美青年の姿で造形される。

ヘルマンとドロテーア【Hermann und Dorothea ドイツ】

ゲーテの叙事詩。1797年刊。フランス革命を背景に、避難民の娘ドロテーアと実直な青年ヘルマンとの出会いから結婚までを描く。

ペルム‐き【ペルム紀】

(Permian Period)地質年代の一つ。古生代の最後、中生代三畳紀の直前の時代。約2億9000万年前から2億5000万年前まで。動物では両生類の全盛期、植物では松柏・イチョウなどの現れた時代。二畳紀。→地質年代(表)

ペルム‐けい【ペルム系】

ペルム紀に形成された地層。

ヘルムホルツ【Hermann von Helmholtz】

ドイツの生理学者・物理学者。聴覚についての共鳴器説・エネルギー保存則を主唱、広範な分野に業績を残した。(1821〜1894)

ヘルメス【Hermēs】

ギリシア神話の神。ゼウスとマイアとの子。幸運・富裕の神として商売・盗み・競技の保護者であり、同時に旅人の保護神でもあった。霊魂を冥界に導く役目を持つ。

ヘルメス‐しゅぎ【ヘルメス主義】

(Hermeticism)ヘルメス文書によって知られる、ヘレニズム期の宗教思想。

ヘルメス‐もんじょ【ヘルメス文書】

伝説上の神人ヘルメス=トリスメギストス(Hermēs ho Trismegistos)の著作と伝えられ、新プラトン主義やグノーシス主義等の要素を含む文献の総称。前3世紀から後3世紀に書かれ、ルネサンス期にラテン語に翻訳、西欧の神秘思想・錬金術・魔術思想などに大きな影響を与えた。

ベル‐メタル【bell metal】

銅を主成分に錫すずを20〜25パーセント含む合金。教会の鐘によく使われることからの名。

ヘルメット【helmet】

西洋のかぶと形の帽子。主に危険を避けるために用いる。尾崎紅葉、不言不語「鐔闊つばひろの兜帽ヘルメットを召したるまゝなれば」

ベルモット【vermouth フランス】

葡萄酒にニガヨモギを主成分とした種々の香草の成分を浸出した酒。爽快な苦みがある。フランス・イタリアで製造。

ベルモパン【Belmopan】

中米、ベリーズの首都。同国中部に位置する。人口8千(2000)。

ペルリ【M. C. Perry】

(オランダ語風の発音)

⇒ペリー

ベルリーニ【Bellini】

⇒ベッリーニ

ベルリオーズ【Hector Berlioz】

フランスの作曲家。ロマン派を代表する一人。標題音楽を確立し、色彩豊かで大規模の管弦楽曲を作る。作「幻想交響曲」「ローマの謝肉祭」「ファウストの劫罰」「キリストの幼時」「レクイエム」など。(1803〜1869)

ベルリオーズ

提供:Lebrecht Music & Arts/APL

ベルナール【Bernard de Clairvaux】

フランス中世の聖職者。聖人。クレルヴォーに大修道院を創設。神との神秘的合一の説はアベラールの合理説と対立。ベルナルドゥス。(1090頃〜1153)

ベルナール【Claude Bernard】

フランスの生理学者。生物体が諸物質によって構成されていることを示し、実験生理学を樹立。主著「実験医学序説」。(1813〜1878)

ベルナール【Sarah Bernhardt】

フランスの女優。コメディー‐フランセーズに専属。のち自ら劇団結成。悲劇を得意とし、「椿姫」で世界的名声を博す。(1845〜1923)

ベルナノス【Georges Bernanos】

フランスの小説家。カトリック的立場から霊肉の相克を描いた。作「悪魔の陽のもとに」「田舎司祭の日記」など。(1888〜1948)

ベルナルダン‐ド‐サン‐ピエール【Henri Bernardin de Saint-Pierre】

フランスの作家・博物学者。ルソーの弟子。大作「自然研究」中に発表した少年少女の悲恋を描いた小説「ポールとヴィルジニー」で有名。(1737〜1814)

ヘルニア【hernia ラテン】

(ギリシア語で若枝の意のernosから)臓器や組織の一部が、本来あるべき場所から逸脱した状態。腹部では、内臓が腹壁の間隙などから腹膜に被われたまま外方に脱出する。鼠径そけいヘルニア・臍さいヘルニア・椎間板ついかんばんヘルニアなどがある。脱出部分が狭窄きょうさくによる血行障害で腫れて元の位置にもどらなくなったものをヘルニア嵌頓かんとんという。

ベルニーニ【Giovanni Lorenzo Bernini】

イタリア、バロック期の彫刻家・建築家。流動的な構成を好み、官能美に溢れた大理石彫刻を制作。作「アポロンとダフネ」「聖女テレジアの法悦」など。(1598〜1680)

ベルヌ【Berne】

ベルンのフランス語名。

⇒ベルヌ‐じょうやく【ベルヌ条約】

ベルヌ【J. Verne】

⇒ヴェルヌ

ベルヌーイ【Daniel Bernoulli】

スイスの数学者・物理学者。流体力学のベルヌーイの定理を提出。父ヨハン(Johann B.1667〜1748)・伯父ヤコブ(Jakob B.1654〜1705)も解析学・整数論で著名な数学者。(1700〜1782)

⇒ベルヌーイ‐の‐ていり【ベルヌーイの定理】

ベルヌーイ‐の‐ていり【ベルヌーイの定理】

非圧縮性で粘性のない定常流において、一つの流線に沿って成り立つ流速・圧力・密度・高さの間の関係式。流体の運動エネルギー保存則に当たる。

⇒ベルヌーイ【Daniel Bernoulli】

ベルヌ‐じょうやく【ベルヌ条約】‥デウ‥

著作権を国際的に保護するための条約。正式名は「1886年9月9日の文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約」。→万国著作権条約

⇒ベルヌ【Berne】

ベルネ【Ludwig Börne】

ドイツの評論家。ユダヤ系。パリに亡命し、19世紀前半のドイツ連邦下の反動政治を鋭く諷刺した。代表作「パリだより」。(1786〜1837)

ヘルパー【helper】

①家事の手伝いなどをする人。また、ホーム‐ヘルパーのこと。

②〔生〕繁殖個体の子育てを助ける行動をする非繁殖個体のこと。一種の利他的行動で、一般に、繁殖個体の前年の子や血縁の近い個体が行うことが多い。鳥類などで知られるが、哺乳類・魚類などでも類似の行動がある。

⇒ヘルパー‐ティーさいぼう【ヘルパーT細胞】

ヘルパー‐ティーさいぼう【ヘルパーT細胞】‥バウ

T細胞の一種。種々のサイトカインを産生して、B細胞の抗体産生を促したり、細胞性免疫を亢進させる。

⇒ヘルパー【helper】

ベルハーレン【E. Verhaeren】

⇒ヴェルハーレン

ヘルバルト【Johann Friedrich Herbart】

ドイツの哲学者・教育学者。教育の目的を倫理学に、方法を心理学に求め、初めて体系的教育学を樹立。教授段階論を説く。明治中期〜後期の日本の教育に影響を与えた。(1776〜1841)→五段階教授法

ペルピニャン【Perpignan】

フランス南端の都市。旧ルーシヨン地方の中心地。中世後期、西マジョルカ王国(1276〜1344)の首都。大聖堂・城塞がある。人口10万5千(1999)。

ヘルプ【help】

①助け。援助。

②ソフトウェアの使い方を使用者に教える機能。ソフトの使用中に呼び出して操作方法や機能の説明を参照する。

ベルファスト【Belfast】

イギリス、北アイルランドの中心都市。同島北東海岸に位置し、麻織物・造船業が発達。人口29万7千(1996)。

ヘルペス【herpes ラテン】

〔医〕(→)疱疹ほうしん。

⇒ヘルペス‐ウイルス【herpesvirus】

ヘルペス‐ウイルス【herpesvirus】

DNAウイルスのヘルペスウイルス科に属するウイルス。アルファ(α)、ベータ(β)、ガンマ(γ)の3亜科があり、人に病原性を示すものとしては、性器ヘルペス感染症や口唇ヘルペスの原因となる単純ヘルペスウイルスをはじめ、水痘・帯状疱疹ウイルス、EBウイルス、サイトメガロウイルスなどがある。

⇒ヘルペス【herpes ラテン】

ベルベット【velvet】

⇒ビロード

ベルベル【Berber】

ベルベル語を話す北アフリカの先住民族。現在はイマジゲンと自称。7世紀後半以来イスラム化とアラブ化が進み、現在ではモロッコのアトラス山中やリーフ山地、アルジェリアのカビリー地方を主な居住地とする。

⇒ベルベル‐ご【ベルベル語】

ベルベル‐ご【ベルベル語】

アフロ‐アジア語族に属する言語。モロッコ・アルジェリア・チュニジア・リビアなど、北アフリカで話されている。アラビア語と併用する話者も多い。

⇒ベルベル【Berber】

ベル‐ボーイ【bellboy】

(鐘を鳴らして呼んだことから)ホテルの荷物運搬人。ポーター。

ベル‐ボトム【bell-bottom】

主にズボンや袖が、下方に向かってラッパ状に広がっていること。

⇒ベルボトム‐パンツ【bell-bottom pants】

ベルボトム‐パンツ【bell-bottom pants】

1960年代後半から70年代に流行した裾すそ広がりのズボン。ラッパズボン。

⇒ベル‐ボトム【bell-bottom】

ベル‐マーク

(和製語bell mark)教育設備助成票の通称。協賛企業の商品についた鐘の絵のマークで、集めた点数に応じて学校に教育用設備が贈られる。1960年創設。

ヘルマフロディトス【Hermaphroditos】

ギリシア神話の両性具有神。乳房を備えた美青年の姿で造形される。

ヘルマンとドロテーア【Hermann und Dorothea ドイツ】

ゲーテの叙事詩。1797年刊。フランス革命を背景に、避難民の娘ドロテーアと実直な青年ヘルマンとの出会いから結婚までを描く。

ペルム‐き【ペルム紀】

(Permian Period)地質年代の一つ。古生代の最後、中生代三畳紀の直前の時代。約2億9000万年前から2億5000万年前まで。動物では両生類の全盛期、植物では松柏・イチョウなどの現れた時代。二畳紀。→地質年代(表)

ペルム‐けい【ペルム系】

ペルム紀に形成された地層。

ヘルムホルツ【Hermann von Helmholtz】

ドイツの生理学者・物理学者。聴覚についての共鳴器説・エネルギー保存則を主唱、広範な分野に業績を残した。(1821〜1894)

ヘルメス【Hermēs】

ギリシア神話の神。ゼウスとマイアとの子。幸運・富裕の神として商売・盗み・競技の保護者であり、同時に旅人の保護神でもあった。霊魂を冥界に導く役目を持つ。

ヘルメス‐しゅぎ【ヘルメス主義】

(Hermeticism)ヘルメス文書によって知られる、ヘレニズム期の宗教思想。

ヘルメス‐もんじょ【ヘルメス文書】

伝説上の神人ヘルメス=トリスメギストス(Hermēs ho Trismegistos)の著作と伝えられ、新プラトン主義やグノーシス主義等の要素を含む文献の総称。前3世紀から後3世紀に書かれ、ルネサンス期にラテン語に翻訳、西欧の神秘思想・錬金術・魔術思想などに大きな影響を与えた。

ベル‐メタル【bell metal】

銅を主成分に錫すずを20〜25パーセント含む合金。教会の鐘によく使われることからの名。

ヘルメット【helmet】

西洋のかぶと形の帽子。主に危険を避けるために用いる。尾崎紅葉、不言不語「鐔闊つばひろの兜帽ヘルメットを召したるまゝなれば」

ベルモット【vermouth フランス】

葡萄酒にニガヨモギを主成分とした種々の香草の成分を浸出した酒。爽快な苦みがある。フランス・イタリアで製造。

ベルモパン【Belmopan】

中米、ベリーズの首都。同国中部に位置する。人口8千(2000)。

ペルリ【M. C. Perry】

(オランダ語風の発音)

⇒ペリー

ベルリーニ【Bellini】

⇒ベッリーニ

ベルリオーズ【Hector Berlioz】

フランスの作曲家。ロマン派を代表する一人。標題音楽を確立し、色彩豊かで大規模の管弦楽曲を作る。作「幻想交響曲」「ローマの謝肉祭」「ファウストの劫罰」「キリストの幼時」「レクイエム」など。(1803〜1869)

ベルリオーズ

提供:Lebrecht Music & Arts/APL

→幻想交響曲 第一楽章

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

ベル‐リラ【bell-lyra】

携帯用の鉄琴。リラの形をした枠に収めていることからこう呼ぶ。→鉄琴→リラ

ベル-リラ

→幻想交響曲 第一楽章

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

ベル‐リラ【bell-lyra】

携帯用の鉄琴。リラの形をした枠に収めていることからこう呼ぶ。→鉄琴→リラ

ベル-リラ

ベルリン【Berlin・伯林】

ドイツ北東部の都市。1945年までドイツの首都。第二次大戦後、アメリカ・イギリス・フランス・ソ連4カ国の共同管理下におかれ、1948年以来東部はドイツ民主共和国(東独)の首都、西部は実質上ドイツ連邦共和国(西独)の一部。90年、東西ドイツの統一によりドイツ連邦共和国2の首都。人口338万7千(1999)。→ドイツ。

⇒ベルリン‐あお【ベルリン青】

⇒ベルリン‐えいがさい【ベルリン映画祭】

⇒ベルリン‐かいぎ【ベルリン会議】

⇒ベルリン‐じゆう‐だいがく【ベルリン自由大学】

⇒ベルリン‐だいがく【ベルリン大学】

⇒ベルリン‐の‐かべ【ベルリンの壁】

ベルリン‐あお【ベルリン青】‥アヲ

(Berlin blue)紺青こんじょう。

⇒ベルリン【Berlin・伯林】

ベルリン‐えいがさい【ベルリン映画祭】‥グワ‥

(Internationale Filmfestspiele Berlin ドイツ)ベルリンで開催される国際映画祭。1951年より開催。最高賞は金熊賞。ベルリン国際映画祭。

⇒ベルリン【Berlin・伯林】

ベルリン‐かいぎ【ベルリン会議】‥クワイ‥

露土戦争の戦後処理をめぐって、1878年、イギリス・ロシア・ドイツ・オーストリア・フランス・イタリア・トルコなどの代表がベルリンに会し、議長ビスマルクがイギリス・オーストリアと共にロシアのバルカン南下策を抑えた国際会議。

⇒ベルリン【Berlin・伯林】

ベルリン‐じゆう‐だいがく【ベルリン自由大学】‥イウ‥

1948年、アメリカの私的資金により、ベルリン大学の教員・学生を中心にして西ベルリンに開設した大学。

⇒ベルリン【Berlin・伯林】

ベルリン‐だいがく【ベルリン大学】

1810年フリードリヒ=ウィルヘルム3世がベルリンに創設した大学。フンボルト・フィヒテ・シュライエルマッハーらが発展に尽力、近代大学の範型となる。第二次大戦後は東ドイツに所属し、フンボルト大学と改称。

⇒ベルリン【Berlin・伯林】

ベルリン‐の‐かべ【ベルリンの壁】

東西ベルリン境界上に43キロメートルにわたって築かれた壁。東から西への脱出を防ぐために1961年東側が構築。東欧民主化のなかで、89年11月に開放された。

ベルリンの壁崩壊後の市民

提供:毎日新聞社

ベルリン【Berlin・伯林】

ドイツ北東部の都市。1945年までドイツの首都。第二次大戦後、アメリカ・イギリス・フランス・ソ連4カ国の共同管理下におかれ、1948年以来東部はドイツ民主共和国(東独)の首都、西部は実質上ドイツ連邦共和国(西独)の一部。90年、東西ドイツの統一によりドイツ連邦共和国2の首都。人口338万7千(1999)。→ドイツ。

⇒ベルリン‐あお【ベルリン青】

⇒ベルリン‐えいがさい【ベルリン映画祭】

⇒ベルリン‐かいぎ【ベルリン会議】

⇒ベルリン‐じゆう‐だいがく【ベルリン自由大学】

⇒ベルリン‐だいがく【ベルリン大学】

⇒ベルリン‐の‐かべ【ベルリンの壁】

ベルリン‐あお【ベルリン青】‥アヲ

(Berlin blue)紺青こんじょう。

⇒ベルリン【Berlin・伯林】

ベルリン‐えいがさい【ベルリン映画祭】‥グワ‥

(Internationale Filmfestspiele Berlin ドイツ)ベルリンで開催される国際映画祭。1951年より開催。最高賞は金熊賞。ベルリン国際映画祭。

⇒ベルリン【Berlin・伯林】

ベルリン‐かいぎ【ベルリン会議】‥クワイ‥

露土戦争の戦後処理をめぐって、1878年、イギリス・ロシア・ドイツ・オーストリア・フランス・イタリア・トルコなどの代表がベルリンに会し、議長ビスマルクがイギリス・オーストリアと共にロシアのバルカン南下策を抑えた国際会議。

⇒ベルリン【Berlin・伯林】

ベルリン‐じゆう‐だいがく【ベルリン自由大学】‥イウ‥

1948年、アメリカの私的資金により、ベルリン大学の教員・学生を中心にして西ベルリンに開設した大学。

⇒ベルリン【Berlin・伯林】

ベルリン‐だいがく【ベルリン大学】

1810年フリードリヒ=ウィルヘルム3世がベルリンに創設した大学。フンボルト・フィヒテ・シュライエルマッハーらが発展に尽力、近代大学の範型となる。第二次大戦後は東ドイツに所属し、フンボルト大学と改称。

⇒ベルリン【Berlin・伯林】

ベルリン‐の‐かべ【ベルリンの壁】

東西ベルリン境界上に43キロメートルにわたって築かれた壁。東から西への脱出を防ぐために1961年東側が構築。東欧民主化のなかで、89年11月に開放された。

ベルリンの壁崩壊後の市民

提供:毎日新聞社

ベルリンの壁 1966年8月12日

提供:毎日新聞社

ベルリンの壁 1966年8月12日

提供:毎日新聞社

ベルリンの壁崩壊

提供:NHK

⇒ベルリン【Berlin・伯林】

ベルレーヌ【P.-M. Verlaine】

⇒ヴェルレーヌ

ベルン【Bern ドイツ】

スイス連邦の首都。ライン川の支流アーレ川に沿う。精密機械工業で著名。人口12万2千(2001)。フランス語名ベルヌ。

ベルン

撮影:田沼武能

ベルリンの壁崩壊

提供:NHK

⇒ベルリン【Berlin・伯林】

ベルレーヌ【P.-M. Verlaine】

⇒ヴェルレーヌ

ベルン【Bern ドイツ】

スイス連邦の首都。ライン川の支流アーレ川に沿う。精密機械工業で著名。人口12万2千(2001)。フランス語名ベルヌ。

ベルン

撮影:田沼武能

ベルンシュタイン【Eduard Bernstein】

ドイツの社会主義者。社会民主党員。議会内での勢力拡大を通じての漸進的な社会改良を提唱し、修正主義論争をひき起こした。(1850〜1932)

ベルンハイム【Ernst Bernheim】

ドイツの歴史学者。「歴史学方法教本」「歴史学入門」など史学方法論の著者として知られる。(1850〜1942)

ベルンハルト【Thomas Bernhard】

オーストリアの作家・劇作家。社会の保守性を批判し現代人の不幸を鋭く風刺。戯曲「英雄広場」、小説「セメント」など。(1931〜1989)

ベレー【béret; berret フランス】

円くて平らな縁なしの帽子。バスク地方の住民が愛用。ベレー帽。

ペレー‐の‐け【ペレーの毛】

(Pele's hair)〔地〕(→)火山毛に同じ。

ペレー‐の‐なみだ【ペレーの涙】

(Pele's tears)火山噴火のときマグマが水滴のような形で固結したガラス粒。

ペレス‐ガルドス【Benito Pérez Galdós】