複数辞典一括検索+![]()

![]()

○法三章ほうさんしょう🔗⭐🔉

○法三章ほうさんしょう

[史記高祖本紀「吾われ当まさに関中の王たり、父老と約せん、法は三章のみ」]漢の高祖が、秦の煩雑な法を廃止して発布した、殺人・傷害・窃盗のみを罰するという3カ条の法。転じて、法律を極めて簡略にすること。

⇒ほう【法】

ほう‐さんしょう【法三章】ハフ‥シヤウ

⇒ほう(法)(成句)

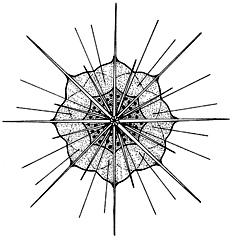

ほうさん‐ちゅう【放散虫】ハウ‥

旧分類でホウサンチュウ目に属する原生動物の通称。孔のある球状の嚢をもち、ケイ酸質などの骨格がある。表面から糸状の仮足を放射状に出し、海中を浮遊。遺骸は海底にたまり、放散虫軟泥を形成する。アサヒムシなどを含む。放射虫。

放散虫(あさひむし)

⇒ほう‐さん【放散】

ほうさんちゅう‐なんでい【放散虫軟泥】ハウ‥

放散虫の遺骸がたくさん含まれている灰色ないし赤色の泥土。太平洋・インド洋の熱帯の海底に発達。

放散虫の遺骸

撮影:斎藤靖二

⇒ほう‐さん【放散】

ほうさんちゅう‐なんでい【放散虫軟泥】ハウ‥

放散虫の遺骸がたくさん含まれている灰色ないし赤色の泥土。太平洋・インド洋の熱帯の海底に発達。

放散虫の遺骸

撮影:斎藤靖二

⇒ほう‐さん【放散】

ほうさん‐なんこう【硼酸軟膏】ハウ‥カウ

蜜蝋みつろう・胡麻油に硼酸末とグリセリンとを混ぜて製した軟膏。淡黄色を呈する。やけど・ただれ・ひび・皮膚病などの殺菌保護薬として用いた。

⇒ほう‐さん【硼酸】

ほう‐し【方士】ハウ‥

(ホウジとも)神仙の術すなわち方術を行う人。道士。今昔物語集10「―と云ふは蓬莱に行く人を云ふなり」

ほう‐し【芳志】ハウ‥

他人の親切な心の尊敬語。芳心。「御―を賜り深謝致します」

ほう‐し【芳姿】ハウ‥

美しい姿。

ほう‐し【芳紙】ハウ‥

他人の手紙の尊敬語。

ほう‐し【奉仕】

①つつしんでつかえること。奉事。今昔物語集3「師に―する事、片時へんしも怠る事なし」

②献身的に国家・社会のためにつくすこと。「勤労―」「社会―」

③商人が客のために特に安価に売ること。サービス。

⇒ほうし‐ひん【奉仕品】

ほう‐し【奉伺】

おうかがい申し上げること。「天機―」

ほう‐し【奉祀】

神仏・祖先などをおまつり申すこと。

ほう‐し【拍子】ハウ‥

(ハクシの音便)

①ひょうし。源氏物語絵合「上人の中にすぐれたるを召して、―たまはす」

②笏拍子さくほうしの略。枕草子142「笛吹き立て―打ちて遊ぶを」

⇒ほうし‐ぎ【拍子木】

ほう‐し【放氏】ハウ‥

古代、所属する氏うじにとって不都合な行為のあった者を、その氏から追放すること。

ほう‐し【放恣・放肆】ハウ‥

わがままでしまりのないこと。「―に流れる」「―な生活」

ほう‐し【法師】ホフ‥

①仏法によく通じてその教法の師となる者。僧。出家。ほっし。万葉集16「―らが鬢ひげの剃り杭」

②(昔、男児は頭髪をそったから)男の子供。ぼう。狂言、法師が母「一人あるかな―は何となさるる」

③法体した俗人男子。浮世草子、好色万金丹「六十むそじ余りの―、素肌に紙子の袷」

④ある語に添えて「人」の意を表す。多くボウシと濁る。「一寸―」「影―」

⇒ほうし‐うた【法師唄】

⇒ほうし‐がえり【法師還り】

⇒ほうし‐がみ【法師髪】

⇒ほうし‐ご【法師子】

⇒ほうし‐ぜみ【法師蝉】

⇒ほうし‐だいみょう【法師大名】

⇒ほうし‐な【法師名】

⇒ほうし‐なり【法師為り】

⇒ほうし‐まさり【法師勝り】

⇒ほうし‐むしゃ【法師武者】

⇒法師の櫛貯え

ほう‐し【法嗣】ホフ‥

(ハッシ・ホッシとも)〔仏〕法統を受け継ぐあととり。また、弟子への法統の伝達。禅宗ではハッスという。

ほう‐し【胞子】ハウ‥

(spore)植物および菌類の生殖のための細胞。通常単細胞で、厚くて丈夫な被膜をもち、外界に対する抵抗力が強く、発芽して配偶体となる。芽胞。

⇒ほうし‐せいしょく【胞子生殖】

⇒ほうし‐たい【胞子体】

⇒ほうしちゅう‐るい【胞子虫類】

⇒ほうし‐のう【胞子嚢】

⇒ほうしのう‐ぐん【胞子嚢群】

⇒ほうし‐よう【胞子葉】

ほう‐し【烽子】

律令制で、烽ほうごとに4人ずつ配置した壮丁。烽の近隣から徴集する。→烽

ほう‐し【蓬矢】

邪気を除くのに用いる、蓬よもぎで作った矢。狂言、弓矢「毎年上頭へ御嘉例で―を捧げまする」

ほう‐し【褒詞】

ほめることば。「大臣から―を賜る」

ほう‐し【褒賜】

ほめて物を賜ること。また、その物。

ほう‐し【鋒矢】

鋒矢形の略。

⇒ほうし‐がた【鋒矢形】

ほう‐じ【邦字】ハウ‥

日本の文字。漢字とかな。「―新聞」

ほう‐じ【奉事】

長上につかえること。

ほう‐じ【奉侍】

はべりつかえること。

ほう‐じ【宝字】

(貨幣の極印の「宝」の字の意)

⇒ほうじ‐ぎん【宝字銀】

⇒ほうじ‐ちょうぎん【宝字丁銀】

⇒ほうじ‐まめいたぎん【宝字豆板銀】

ほうじ【宝治】‥ヂ

[春秋繁露]鎌倉中期、後深草天皇朝の年号。寛元5年2月28日(1247年4月5日)改元、宝治3年3月18日(1249年5月2日)建長に改元。

⇒ほうじ‐かっせん【宝治合戦】

ほう‐じ【宝璽】

天皇の印璽。玉璽。

ほう‐じ【抱持】ハウヂ

いだきもつこと。

ほう‐じ【法事】ホフ‥

①祈祷などのために行う、仏法の行事・儀式。法会。法要。源氏物語若菜下「院の御賀のため、ここに物し給ふ御子の、―つかまつり給ふべくありしを」

②死者の追善供養のため、四十九日まで7日ごとに行う仏事や、年忌に営む仏事。栄華物語月宴「御―も六月十余日にせさせ給ふ」。「亡父の―で国に帰る」

ほう‐じ【保持】‥ヂ

⇒ほじ

ほう‐じ【封事】

⇒ふうじ

ほう‐じ【捧持】‥ヂ

ささげもつこと。「勅語を―する」

ほう‐じ【報時】

時刻をしらせること。→標準電波。

⇒ほうじ‐きゅう【報時球】

⇒ほうじ‐しんごう【報時信号】

ほう‐じ【牓示・牓爾】ハウ‥

①杙くいまたは石などによって領地・領田の境界の標示としたもの。榜示ぼうじ。

②馬場のしきり。

③庭の築垣ついがき。

⇒ほうじ‐ぐい【牓示杙】

ほう‐じ【鳳字】

(「鳳」の字を分解すると凡と鳥の2字になるから)凡庸の人をあざけっていう語。

ほう‐じ【鳳児】

鳳おおとりの児。将来鳳のようなすぐれた人になる児。鳳雛ほうすう。

ほうじ【褒姒】

周の幽王の寵妃。褒国(陝西勉県にあった姒姓の国)から献上され、申后に代わって后となる。容易に笑わず、王が何事もないのに烽火を挙げて諸侯を集めたのを見て初めて笑った。のち申后の父申侯が周を攻めた時、烽火を挙げたが諸侯が集まらず、王は殺され、褒姒は捕虜にされたという。

ほう‐じ【褒辞】

ほめることば。褒詞。

ぼう‐し【亡子】バウ‥

なくなった子。

ぼう‐し【亡姉】バウ‥

なくなった姉。

ぼう‐し【亡師】バウ‥

なくなった師匠。

ぼう‐し【坊市】バウ‥

まち。ちまた。

ぼう‐し【防止】バウ‥

ふせぎとめること。「騒音を―する」「災害―」

ぼう‐し【某氏】

ある人。名がわからない場合、また名を伏せて言うのに用いる。

ぼう‐し【茅茨】バウ‥

かやで葺ふいた屋根。草ぶき屋根。太平記27「―煙に籠つて、夜の月朦朧たり」

⇒茅茨剪らず采椽削らず

ぼう‐し【紡糸】バウ‥

糸をつむぐこと。また、つむいだ糸。

ぼう‐し【眸子】

ひとみ。瞳子。目つき。

ぼう‐し【傍視】バウ‥

かたわらで見ていること。傍観。

ぼう‐し【帽子】

①頭にかぶって寒暑または塵埃じんあいを防ぎ礼容をととのえるもの。今昔物語集10「小さき船に乗りたる翁の―を着たる」

②烏帽子えぼしの略。

③物の頭部にかぶせるもの。

④(→)鋩子ぼうしに同じ。

⑤囲碁で、相手の石を攻めるため、二路上からかぶせるように圧迫する手。

⇒ぼうし‐かぶと【帽子兜】

⇒ぼうし‐ばな【帽子花】

⇒ぼうし‐ばり【帽子針】

ぼう‐し【暴死】

にわかに死ぬこと。頓死。

ぼう‐し【鋩子】バウ‥

刀剣の切先きっさきにある刃文。刀工の技量の最もよくあらわれるところで、これによって各時代・流派の特徴を知りうる。「帽子」とも書く。→刀(図)

ぼう‐し【謀士】

はかりごとにたくみな人。策士。

ぼう‐じ【亡児】バウ‥

死んだこども。

ぼう‐じ【庖仕】バウ‥

台所で水汲み・飯炊きなどに使われる男。

ぼう‐じ【房事】バウ‥

閨房で行う事。男女の交合。ねやごと。

ぼう‐じ【榜示】バウ‥

(→)牓示ほうじ1に同じ。

ほうし‐うた【法師唄】ホフ‥

(もと盲目の法師が唄ったからいう)地唄すなわち上方唄の別称。

⇒ほう‐し【法師】

ほうし‐おんせん【法師温泉】ホフ‥ヲン‥

群馬県北西部、利根郡みなかみ町にある温泉。泉質は硫酸塩泉。弘法大師の発見といわれる。

法師温泉

提供:岩波書店

⇒ほう‐さん【放散】

ほうさん‐なんこう【硼酸軟膏】ハウ‥カウ

蜜蝋みつろう・胡麻油に硼酸末とグリセリンとを混ぜて製した軟膏。淡黄色を呈する。やけど・ただれ・ひび・皮膚病などの殺菌保護薬として用いた。

⇒ほう‐さん【硼酸】

ほう‐し【方士】ハウ‥

(ホウジとも)神仙の術すなわち方術を行う人。道士。今昔物語集10「―と云ふは蓬莱に行く人を云ふなり」

ほう‐し【芳志】ハウ‥

他人の親切な心の尊敬語。芳心。「御―を賜り深謝致します」

ほう‐し【芳姿】ハウ‥

美しい姿。

ほう‐し【芳紙】ハウ‥

他人の手紙の尊敬語。

ほう‐し【奉仕】

①つつしんでつかえること。奉事。今昔物語集3「師に―する事、片時へんしも怠る事なし」

②献身的に国家・社会のためにつくすこと。「勤労―」「社会―」

③商人が客のために特に安価に売ること。サービス。

⇒ほうし‐ひん【奉仕品】

ほう‐し【奉伺】

おうかがい申し上げること。「天機―」

ほう‐し【奉祀】

神仏・祖先などをおまつり申すこと。

ほう‐し【拍子】ハウ‥

(ハクシの音便)

①ひょうし。源氏物語絵合「上人の中にすぐれたるを召して、―たまはす」

②笏拍子さくほうしの略。枕草子142「笛吹き立て―打ちて遊ぶを」

⇒ほうし‐ぎ【拍子木】

ほう‐し【放氏】ハウ‥

古代、所属する氏うじにとって不都合な行為のあった者を、その氏から追放すること。

ほう‐し【放恣・放肆】ハウ‥

わがままでしまりのないこと。「―に流れる」「―な生活」

ほう‐し【法師】ホフ‥

①仏法によく通じてその教法の師となる者。僧。出家。ほっし。万葉集16「―らが鬢ひげの剃り杭」

②(昔、男児は頭髪をそったから)男の子供。ぼう。狂言、法師が母「一人あるかな―は何となさるる」

③法体した俗人男子。浮世草子、好色万金丹「六十むそじ余りの―、素肌に紙子の袷」

④ある語に添えて「人」の意を表す。多くボウシと濁る。「一寸―」「影―」

⇒ほうし‐うた【法師唄】

⇒ほうし‐がえり【法師還り】

⇒ほうし‐がみ【法師髪】

⇒ほうし‐ご【法師子】

⇒ほうし‐ぜみ【法師蝉】

⇒ほうし‐だいみょう【法師大名】

⇒ほうし‐な【法師名】

⇒ほうし‐なり【法師為り】

⇒ほうし‐まさり【法師勝り】

⇒ほうし‐むしゃ【法師武者】

⇒法師の櫛貯え

ほう‐し【法嗣】ホフ‥

(ハッシ・ホッシとも)〔仏〕法統を受け継ぐあととり。また、弟子への法統の伝達。禅宗ではハッスという。

ほう‐し【胞子】ハウ‥

(spore)植物および菌類の生殖のための細胞。通常単細胞で、厚くて丈夫な被膜をもち、外界に対する抵抗力が強く、発芽して配偶体となる。芽胞。

⇒ほうし‐せいしょく【胞子生殖】

⇒ほうし‐たい【胞子体】

⇒ほうしちゅう‐るい【胞子虫類】

⇒ほうし‐のう【胞子嚢】

⇒ほうしのう‐ぐん【胞子嚢群】

⇒ほうし‐よう【胞子葉】

ほう‐し【烽子】

律令制で、烽ほうごとに4人ずつ配置した壮丁。烽の近隣から徴集する。→烽

ほう‐し【蓬矢】

邪気を除くのに用いる、蓬よもぎで作った矢。狂言、弓矢「毎年上頭へ御嘉例で―を捧げまする」

ほう‐し【褒詞】

ほめることば。「大臣から―を賜る」

ほう‐し【褒賜】

ほめて物を賜ること。また、その物。

ほう‐し【鋒矢】

鋒矢形の略。

⇒ほうし‐がた【鋒矢形】

ほう‐じ【邦字】ハウ‥

日本の文字。漢字とかな。「―新聞」

ほう‐じ【奉事】

長上につかえること。

ほう‐じ【奉侍】

はべりつかえること。

ほう‐じ【宝字】

(貨幣の極印の「宝」の字の意)

⇒ほうじ‐ぎん【宝字銀】

⇒ほうじ‐ちょうぎん【宝字丁銀】

⇒ほうじ‐まめいたぎん【宝字豆板銀】

ほうじ【宝治】‥ヂ

[春秋繁露]鎌倉中期、後深草天皇朝の年号。寛元5年2月28日(1247年4月5日)改元、宝治3年3月18日(1249年5月2日)建長に改元。

⇒ほうじ‐かっせん【宝治合戦】

ほう‐じ【宝璽】

天皇の印璽。玉璽。

ほう‐じ【抱持】ハウヂ

いだきもつこと。

ほう‐じ【法事】ホフ‥

①祈祷などのために行う、仏法の行事・儀式。法会。法要。源氏物語若菜下「院の御賀のため、ここに物し給ふ御子の、―つかまつり給ふべくありしを」

②死者の追善供養のため、四十九日まで7日ごとに行う仏事や、年忌に営む仏事。栄華物語月宴「御―も六月十余日にせさせ給ふ」。「亡父の―で国に帰る」

ほう‐じ【保持】‥ヂ

⇒ほじ

ほう‐じ【封事】

⇒ふうじ

ほう‐じ【捧持】‥ヂ

ささげもつこと。「勅語を―する」

ほう‐じ【報時】

時刻をしらせること。→標準電波。

⇒ほうじ‐きゅう【報時球】

⇒ほうじ‐しんごう【報時信号】

ほう‐じ【牓示・牓爾】ハウ‥

①杙くいまたは石などによって領地・領田の境界の標示としたもの。榜示ぼうじ。

②馬場のしきり。

③庭の築垣ついがき。

⇒ほうじ‐ぐい【牓示杙】

ほう‐じ【鳳字】

(「鳳」の字を分解すると凡と鳥の2字になるから)凡庸の人をあざけっていう語。

ほう‐じ【鳳児】

鳳おおとりの児。将来鳳のようなすぐれた人になる児。鳳雛ほうすう。

ほうじ【褒姒】

周の幽王の寵妃。褒国(陝西勉県にあった姒姓の国)から献上され、申后に代わって后となる。容易に笑わず、王が何事もないのに烽火を挙げて諸侯を集めたのを見て初めて笑った。のち申后の父申侯が周を攻めた時、烽火を挙げたが諸侯が集まらず、王は殺され、褒姒は捕虜にされたという。

ほう‐じ【褒辞】

ほめることば。褒詞。

ぼう‐し【亡子】バウ‥

なくなった子。

ぼう‐し【亡姉】バウ‥

なくなった姉。

ぼう‐し【亡師】バウ‥

なくなった師匠。

ぼう‐し【坊市】バウ‥

まち。ちまた。

ぼう‐し【防止】バウ‥

ふせぎとめること。「騒音を―する」「災害―」

ぼう‐し【某氏】

ある人。名がわからない場合、また名を伏せて言うのに用いる。

ぼう‐し【茅茨】バウ‥

かやで葺ふいた屋根。草ぶき屋根。太平記27「―煙に籠つて、夜の月朦朧たり」

⇒茅茨剪らず采椽削らず

ぼう‐し【紡糸】バウ‥

糸をつむぐこと。また、つむいだ糸。

ぼう‐し【眸子】

ひとみ。瞳子。目つき。

ぼう‐し【傍視】バウ‥

かたわらで見ていること。傍観。

ぼう‐し【帽子】

①頭にかぶって寒暑または塵埃じんあいを防ぎ礼容をととのえるもの。今昔物語集10「小さき船に乗りたる翁の―を着たる」

②烏帽子えぼしの略。

③物の頭部にかぶせるもの。

④(→)鋩子ぼうしに同じ。

⑤囲碁で、相手の石を攻めるため、二路上からかぶせるように圧迫する手。

⇒ぼうし‐かぶと【帽子兜】

⇒ぼうし‐ばな【帽子花】

⇒ぼうし‐ばり【帽子針】

ぼう‐し【暴死】

にわかに死ぬこと。頓死。

ぼう‐し【鋩子】バウ‥

刀剣の切先きっさきにある刃文。刀工の技量の最もよくあらわれるところで、これによって各時代・流派の特徴を知りうる。「帽子」とも書く。→刀(図)

ぼう‐し【謀士】

はかりごとにたくみな人。策士。

ぼう‐じ【亡児】バウ‥

死んだこども。

ぼう‐じ【庖仕】バウ‥

台所で水汲み・飯炊きなどに使われる男。

ぼう‐じ【房事】バウ‥

閨房で行う事。男女の交合。ねやごと。

ぼう‐じ【榜示】バウ‥

(→)牓示ほうじ1に同じ。

ほうし‐うた【法師唄】ホフ‥

(もと盲目の法師が唄ったからいう)地唄すなわち上方唄の別称。

⇒ほう‐し【法師】

ほうし‐おんせん【法師温泉】ホフ‥ヲン‥

群馬県北西部、利根郡みなかみ町にある温泉。泉質は硫酸塩泉。弘法大師の発見といわれる。

法師温泉

提供:岩波書店

ほう‐しがい【豊子愷】

(Feng Zikai)中国の作家・画家・翻訳家。近代市民社会の新しい倫理を説いた。日本の中国侵略から文革までを批判。作「護生画集」。(1898〜1975)

ほうし‐がえり【法師還り】ホフ‥ガヘリ

僧がまた俗にかえること。還俗げんぞく。

⇒ほう‐し【法師】

ほう‐しがく【法史学】ハフ‥

(→)法制史に同じ。

ほうし‐がた【鋒矢形】

陣立の一つ。小勢で多勢を破ろうとする備えで、足軽を∧のように立てて射立て、後に武者を一の字の縦列とし、機を見て足軽が両方へ開く時、武者が急に突進するもの。

⇒ほう‐し【鋒矢】

ほうじ‐かっせん【宝治合戦】‥ヂ‥

宝治元年三浦泰村が執権北条時頼と鎌倉で行なった合戦。三浦氏が敗北して北条氏の独裁体制が成立。

⇒ほうじ【宝治】

ほうしがはは【法師が母】ホフ‥

狂言。夫が酒に酔って妻を追い出すが、酒がさめて妻恋しく狂気となり、「法師(坊や)が母ぞ恋しき」と尋ねる。法師物狂。

ぼうし‐かぶと【帽子兜】

眉庇まびさしの類をつけない粗製の兜。源平盛衰記5「―に萌黄の腹巻の袖つけたるを着て」

⇒ぼう‐し【帽子】

ほうし‐がみ【法師髪】ホフ‥

刈法師かりぼうしのことか。今昔物語集28「真鹿毛まかげなる馬の―にて」

⇒ほう‐し【法師】

ほう‐しき【方式】ハウ‥

一定の形式または手続。「所定の―に従う」

ほう‐しき【法式】ハフ‥

のり。おきて。儀式などのきまり。

ほうし‐ぎ【拍子木】ハウ‥

ひょうしぎ。運歩色葉集「放死木、ハウシキ」

⇒ほう‐し【拍子】

ほうじ‐きゅう【報時球】‥キウ

(→)時球に同じ。

⇒ほう‐じ【報時】

ぼう‐しきゅうたい‐そうち【傍糸球体装置】バウ‥キウ‥サウ‥

糸球体に血管が出入りする部分にある細胞の集合。レニンを放出して全身の血圧をあげ、また糸球体濾過を調節する。

ほう‐しがい【豊子愷】

(Feng Zikai)中国の作家・画家・翻訳家。近代市民社会の新しい倫理を説いた。日本の中国侵略から文革までを批判。作「護生画集」。(1898〜1975)

ほうし‐がえり【法師還り】ホフ‥ガヘリ

僧がまた俗にかえること。還俗げんぞく。

⇒ほう‐し【法師】

ほう‐しがく【法史学】ハフ‥

(→)法制史に同じ。

ほうし‐がた【鋒矢形】

陣立の一つ。小勢で多勢を破ろうとする備えで、足軽を∧のように立てて射立て、後に武者を一の字の縦列とし、機を見て足軽が両方へ開く時、武者が急に突進するもの。

⇒ほう‐し【鋒矢】

ほうじ‐かっせん【宝治合戦】‥ヂ‥

宝治元年三浦泰村が執権北条時頼と鎌倉で行なった合戦。三浦氏が敗北して北条氏の独裁体制が成立。

⇒ほうじ【宝治】

ほうしがはは【法師が母】ホフ‥

狂言。夫が酒に酔って妻を追い出すが、酒がさめて妻恋しく狂気となり、「法師(坊や)が母ぞ恋しき」と尋ねる。法師物狂。

ぼうし‐かぶと【帽子兜】

眉庇まびさしの類をつけない粗製の兜。源平盛衰記5「―に萌黄の腹巻の袖つけたるを着て」

⇒ぼう‐し【帽子】

ほうし‐がみ【法師髪】ホフ‥

刈法師かりぼうしのことか。今昔物語集28「真鹿毛まかげなる馬の―にて」

⇒ほう‐し【法師】

ほう‐しき【方式】ハウ‥

一定の形式または手続。「所定の―に従う」

ほう‐しき【法式】ハフ‥

のり。おきて。儀式などのきまり。

ほうし‐ぎ【拍子木】ハウ‥

ひょうしぎ。運歩色葉集「放死木、ハウシキ」

⇒ほう‐し【拍子】

ほうじ‐きゅう【報時球】‥キウ

(→)時球に同じ。

⇒ほう‐じ【報時】

ぼう‐しきゅうたい‐そうち【傍糸球体装置】バウ‥キウ‥サウ‥

糸球体に血管が出入りする部分にある細胞の集合。レニンを放出して全身の血圧をあげ、また糸球体濾過を調節する。

⇒ほう‐さん【放散】

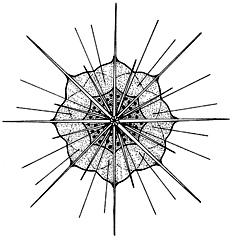

ほうさんちゅう‐なんでい【放散虫軟泥】ハウ‥

放散虫の遺骸がたくさん含まれている灰色ないし赤色の泥土。太平洋・インド洋の熱帯の海底に発達。

放散虫の遺骸

撮影:斎藤靖二

⇒ほう‐さん【放散】

ほうさんちゅう‐なんでい【放散虫軟泥】ハウ‥

放散虫の遺骸がたくさん含まれている灰色ないし赤色の泥土。太平洋・インド洋の熱帯の海底に発達。

放散虫の遺骸

撮影:斎藤靖二

⇒ほう‐さん【放散】

ほうさん‐なんこう【硼酸軟膏】ハウ‥カウ

蜜蝋みつろう・胡麻油に硼酸末とグリセリンとを混ぜて製した軟膏。淡黄色を呈する。やけど・ただれ・ひび・皮膚病などの殺菌保護薬として用いた。

⇒ほう‐さん【硼酸】

ほう‐し【方士】ハウ‥

(ホウジとも)神仙の術すなわち方術を行う人。道士。今昔物語集10「―と云ふは蓬莱に行く人を云ふなり」

ほう‐し【芳志】ハウ‥

他人の親切な心の尊敬語。芳心。「御―を賜り深謝致します」

ほう‐し【芳姿】ハウ‥

美しい姿。

ほう‐し【芳紙】ハウ‥

他人の手紙の尊敬語。

ほう‐し【奉仕】

①つつしんでつかえること。奉事。今昔物語集3「師に―する事、片時へんしも怠る事なし」

②献身的に国家・社会のためにつくすこと。「勤労―」「社会―」

③商人が客のために特に安価に売ること。サービス。

⇒ほうし‐ひん【奉仕品】

ほう‐し【奉伺】

おうかがい申し上げること。「天機―」

ほう‐し【奉祀】

神仏・祖先などをおまつり申すこと。

ほう‐し【拍子】ハウ‥

(ハクシの音便)

①ひょうし。源氏物語絵合「上人の中にすぐれたるを召して、―たまはす」

②笏拍子さくほうしの略。枕草子142「笛吹き立て―打ちて遊ぶを」

⇒ほうし‐ぎ【拍子木】

ほう‐し【放氏】ハウ‥

古代、所属する氏うじにとって不都合な行為のあった者を、その氏から追放すること。

ほう‐し【放恣・放肆】ハウ‥

わがままでしまりのないこと。「―に流れる」「―な生活」

ほう‐し【法師】ホフ‥

①仏法によく通じてその教法の師となる者。僧。出家。ほっし。万葉集16「―らが鬢ひげの剃り杭」

②(昔、男児は頭髪をそったから)男の子供。ぼう。狂言、法師が母「一人あるかな―は何となさるる」

③法体した俗人男子。浮世草子、好色万金丹「六十むそじ余りの―、素肌に紙子の袷」

④ある語に添えて「人」の意を表す。多くボウシと濁る。「一寸―」「影―」

⇒ほうし‐うた【法師唄】

⇒ほうし‐がえり【法師還り】

⇒ほうし‐がみ【法師髪】

⇒ほうし‐ご【法師子】

⇒ほうし‐ぜみ【法師蝉】

⇒ほうし‐だいみょう【法師大名】

⇒ほうし‐な【法師名】

⇒ほうし‐なり【法師為り】

⇒ほうし‐まさり【法師勝り】

⇒ほうし‐むしゃ【法師武者】

⇒法師の櫛貯え

ほう‐し【法嗣】ホフ‥

(ハッシ・ホッシとも)〔仏〕法統を受け継ぐあととり。また、弟子への法統の伝達。禅宗ではハッスという。

ほう‐し【胞子】ハウ‥

(spore)植物および菌類の生殖のための細胞。通常単細胞で、厚くて丈夫な被膜をもち、外界に対する抵抗力が強く、発芽して配偶体となる。芽胞。

⇒ほうし‐せいしょく【胞子生殖】

⇒ほうし‐たい【胞子体】

⇒ほうしちゅう‐るい【胞子虫類】

⇒ほうし‐のう【胞子嚢】

⇒ほうしのう‐ぐん【胞子嚢群】

⇒ほうし‐よう【胞子葉】

ほう‐し【烽子】

律令制で、烽ほうごとに4人ずつ配置した壮丁。烽の近隣から徴集する。→烽

ほう‐し【蓬矢】

邪気を除くのに用いる、蓬よもぎで作った矢。狂言、弓矢「毎年上頭へ御嘉例で―を捧げまする」

ほう‐し【褒詞】

ほめることば。「大臣から―を賜る」

ほう‐し【褒賜】

ほめて物を賜ること。また、その物。

ほう‐し【鋒矢】

鋒矢形の略。

⇒ほうし‐がた【鋒矢形】

ほう‐じ【邦字】ハウ‥

日本の文字。漢字とかな。「―新聞」

ほう‐じ【奉事】

長上につかえること。

ほう‐じ【奉侍】

はべりつかえること。

ほう‐じ【宝字】

(貨幣の極印の「宝」の字の意)

⇒ほうじ‐ぎん【宝字銀】

⇒ほうじ‐ちょうぎん【宝字丁銀】

⇒ほうじ‐まめいたぎん【宝字豆板銀】

ほうじ【宝治】‥ヂ

[春秋繁露]鎌倉中期、後深草天皇朝の年号。寛元5年2月28日(1247年4月5日)改元、宝治3年3月18日(1249年5月2日)建長に改元。

⇒ほうじ‐かっせん【宝治合戦】

ほう‐じ【宝璽】

天皇の印璽。玉璽。

ほう‐じ【抱持】ハウヂ

いだきもつこと。

ほう‐じ【法事】ホフ‥

①祈祷などのために行う、仏法の行事・儀式。法会。法要。源氏物語若菜下「院の御賀のため、ここに物し給ふ御子の、―つかまつり給ふべくありしを」

②死者の追善供養のため、四十九日まで7日ごとに行う仏事や、年忌に営む仏事。栄華物語月宴「御―も六月十余日にせさせ給ふ」。「亡父の―で国に帰る」

ほう‐じ【保持】‥ヂ

⇒ほじ

ほう‐じ【封事】

⇒ふうじ

ほう‐じ【捧持】‥ヂ

ささげもつこと。「勅語を―する」

ほう‐じ【報時】

時刻をしらせること。→標準電波。

⇒ほうじ‐きゅう【報時球】

⇒ほうじ‐しんごう【報時信号】

ほう‐じ【牓示・牓爾】ハウ‥

①杙くいまたは石などによって領地・領田の境界の標示としたもの。榜示ぼうじ。

②馬場のしきり。

③庭の築垣ついがき。

⇒ほうじ‐ぐい【牓示杙】

ほう‐じ【鳳字】

(「鳳」の字を分解すると凡と鳥の2字になるから)凡庸の人をあざけっていう語。

ほう‐じ【鳳児】

鳳おおとりの児。将来鳳のようなすぐれた人になる児。鳳雛ほうすう。

ほうじ【褒姒】

周の幽王の寵妃。褒国(陝西勉県にあった姒姓の国)から献上され、申后に代わって后となる。容易に笑わず、王が何事もないのに烽火を挙げて諸侯を集めたのを見て初めて笑った。のち申后の父申侯が周を攻めた時、烽火を挙げたが諸侯が集まらず、王は殺され、褒姒は捕虜にされたという。

ほう‐じ【褒辞】

ほめることば。褒詞。

ぼう‐し【亡子】バウ‥

なくなった子。

ぼう‐し【亡姉】バウ‥

なくなった姉。

ぼう‐し【亡師】バウ‥

なくなった師匠。

ぼう‐し【坊市】バウ‥

まち。ちまた。

ぼう‐し【防止】バウ‥

ふせぎとめること。「騒音を―する」「災害―」

ぼう‐し【某氏】

ある人。名がわからない場合、また名を伏せて言うのに用いる。

ぼう‐し【茅茨】バウ‥

かやで葺ふいた屋根。草ぶき屋根。太平記27「―煙に籠つて、夜の月朦朧たり」

⇒茅茨剪らず采椽削らず

ぼう‐し【紡糸】バウ‥

糸をつむぐこと。また、つむいだ糸。

ぼう‐し【眸子】

ひとみ。瞳子。目つき。

ぼう‐し【傍視】バウ‥

かたわらで見ていること。傍観。

ぼう‐し【帽子】

①頭にかぶって寒暑または塵埃じんあいを防ぎ礼容をととのえるもの。今昔物語集10「小さき船に乗りたる翁の―を着たる」

②烏帽子えぼしの略。

③物の頭部にかぶせるもの。

④(→)鋩子ぼうしに同じ。

⑤囲碁で、相手の石を攻めるため、二路上からかぶせるように圧迫する手。

⇒ぼうし‐かぶと【帽子兜】

⇒ぼうし‐ばな【帽子花】

⇒ぼうし‐ばり【帽子針】

ぼう‐し【暴死】

にわかに死ぬこと。頓死。

ぼう‐し【鋩子】バウ‥

刀剣の切先きっさきにある刃文。刀工の技量の最もよくあらわれるところで、これによって各時代・流派の特徴を知りうる。「帽子」とも書く。→刀(図)

ぼう‐し【謀士】

はかりごとにたくみな人。策士。

ぼう‐じ【亡児】バウ‥

死んだこども。

ぼう‐じ【庖仕】バウ‥

台所で水汲み・飯炊きなどに使われる男。

ぼう‐じ【房事】バウ‥

閨房で行う事。男女の交合。ねやごと。

ぼう‐じ【榜示】バウ‥

(→)牓示ほうじ1に同じ。

ほうし‐うた【法師唄】ホフ‥

(もと盲目の法師が唄ったからいう)地唄すなわち上方唄の別称。

⇒ほう‐し【法師】

ほうし‐おんせん【法師温泉】ホフ‥ヲン‥

群馬県北西部、利根郡みなかみ町にある温泉。泉質は硫酸塩泉。弘法大師の発見といわれる。

法師温泉

提供:岩波書店

⇒ほう‐さん【放散】

ほうさん‐なんこう【硼酸軟膏】ハウ‥カウ

蜜蝋みつろう・胡麻油に硼酸末とグリセリンとを混ぜて製した軟膏。淡黄色を呈する。やけど・ただれ・ひび・皮膚病などの殺菌保護薬として用いた。

⇒ほう‐さん【硼酸】

ほう‐し【方士】ハウ‥

(ホウジとも)神仙の術すなわち方術を行う人。道士。今昔物語集10「―と云ふは蓬莱に行く人を云ふなり」

ほう‐し【芳志】ハウ‥

他人の親切な心の尊敬語。芳心。「御―を賜り深謝致します」

ほう‐し【芳姿】ハウ‥

美しい姿。

ほう‐し【芳紙】ハウ‥

他人の手紙の尊敬語。

ほう‐し【奉仕】

①つつしんでつかえること。奉事。今昔物語集3「師に―する事、片時へんしも怠る事なし」

②献身的に国家・社会のためにつくすこと。「勤労―」「社会―」

③商人が客のために特に安価に売ること。サービス。

⇒ほうし‐ひん【奉仕品】

ほう‐し【奉伺】

おうかがい申し上げること。「天機―」

ほう‐し【奉祀】

神仏・祖先などをおまつり申すこと。

ほう‐し【拍子】ハウ‥

(ハクシの音便)

①ひょうし。源氏物語絵合「上人の中にすぐれたるを召して、―たまはす」

②笏拍子さくほうしの略。枕草子142「笛吹き立て―打ちて遊ぶを」

⇒ほうし‐ぎ【拍子木】

ほう‐し【放氏】ハウ‥

古代、所属する氏うじにとって不都合な行為のあった者を、その氏から追放すること。

ほう‐し【放恣・放肆】ハウ‥

わがままでしまりのないこと。「―に流れる」「―な生活」

ほう‐し【法師】ホフ‥

①仏法によく通じてその教法の師となる者。僧。出家。ほっし。万葉集16「―らが鬢ひげの剃り杭」

②(昔、男児は頭髪をそったから)男の子供。ぼう。狂言、法師が母「一人あるかな―は何となさるる」

③法体した俗人男子。浮世草子、好色万金丹「六十むそじ余りの―、素肌に紙子の袷」

④ある語に添えて「人」の意を表す。多くボウシと濁る。「一寸―」「影―」

⇒ほうし‐うた【法師唄】

⇒ほうし‐がえり【法師還り】

⇒ほうし‐がみ【法師髪】

⇒ほうし‐ご【法師子】

⇒ほうし‐ぜみ【法師蝉】

⇒ほうし‐だいみょう【法師大名】

⇒ほうし‐な【法師名】

⇒ほうし‐なり【法師為り】

⇒ほうし‐まさり【法師勝り】

⇒ほうし‐むしゃ【法師武者】

⇒法師の櫛貯え

ほう‐し【法嗣】ホフ‥

(ハッシ・ホッシとも)〔仏〕法統を受け継ぐあととり。また、弟子への法統の伝達。禅宗ではハッスという。

ほう‐し【胞子】ハウ‥

(spore)植物および菌類の生殖のための細胞。通常単細胞で、厚くて丈夫な被膜をもち、外界に対する抵抗力が強く、発芽して配偶体となる。芽胞。

⇒ほうし‐せいしょく【胞子生殖】

⇒ほうし‐たい【胞子体】

⇒ほうしちゅう‐るい【胞子虫類】

⇒ほうし‐のう【胞子嚢】

⇒ほうしのう‐ぐん【胞子嚢群】

⇒ほうし‐よう【胞子葉】

ほう‐し【烽子】

律令制で、烽ほうごとに4人ずつ配置した壮丁。烽の近隣から徴集する。→烽

ほう‐し【蓬矢】

邪気を除くのに用いる、蓬よもぎで作った矢。狂言、弓矢「毎年上頭へ御嘉例で―を捧げまする」

ほう‐し【褒詞】

ほめることば。「大臣から―を賜る」

ほう‐し【褒賜】

ほめて物を賜ること。また、その物。

ほう‐し【鋒矢】

鋒矢形の略。

⇒ほうし‐がた【鋒矢形】

ほう‐じ【邦字】ハウ‥

日本の文字。漢字とかな。「―新聞」

ほう‐じ【奉事】

長上につかえること。

ほう‐じ【奉侍】

はべりつかえること。

ほう‐じ【宝字】

(貨幣の極印の「宝」の字の意)

⇒ほうじ‐ぎん【宝字銀】

⇒ほうじ‐ちょうぎん【宝字丁銀】

⇒ほうじ‐まめいたぎん【宝字豆板銀】

ほうじ【宝治】‥ヂ

[春秋繁露]鎌倉中期、後深草天皇朝の年号。寛元5年2月28日(1247年4月5日)改元、宝治3年3月18日(1249年5月2日)建長に改元。

⇒ほうじ‐かっせん【宝治合戦】

ほう‐じ【宝璽】

天皇の印璽。玉璽。

ほう‐じ【抱持】ハウヂ

いだきもつこと。

ほう‐じ【法事】ホフ‥

①祈祷などのために行う、仏法の行事・儀式。法会。法要。源氏物語若菜下「院の御賀のため、ここに物し給ふ御子の、―つかまつり給ふべくありしを」

②死者の追善供養のため、四十九日まで7日ごとに行う仏事や、年忌に営む仏事。栄華物語月宴「御―も六月十余日にせさせ給ふ」。「亡父の―で国に帰る」

ほう‐じ【保持】‥ヂ

⇒ほじ

ほう‐じ【封事】

⇒ふうじ

ほう‐じ【捧持】‥ヂ

ささげもつこと。「勅語を―する」

ほう‐じ【報時】

時刻をしらせること。→標準電波。

⇒ほうじ‐きゅう【報時球】

⇒ほうじ‐しんごう【報時信号】

ほう‐じ【牓示・牓爾】ハウ‥

①杙くいまたは石などによって領地・領田の境界の標示としたもの。榜示ぼうじ。

②馬場のしきり。

③庭の築垣ついがき。

⇒ほうじ‐ぐい【牓示杙】

ほう‐じ【鳳字】

(「鳳」の字を分解すると凡と鳥の2字になるから)凡庸の人をあざけっていう語。

ほう‐じ【鳳児】

鳳おおとりの児。将来鳳のようなすぐれた人になる児。鳳雛ほうすう。

ほうじ【褒姒】

周の幽王の寵妃。褒国(陝西勉県にあった姒姓の国)から献上され、申后に代わって后となる。容易に笑わず、王が何事もないのに烽火を挙げて諸侯を集めたのを見て初めて笑った。のち申后の父申侯が周を攻めた時、烽火を挙げたが諸侯が集まらず、王は殺され、褒姒は捕虜にされたという。

ほう‐じ【褒辞】

ほめることば。褒詞。

ぼう‐し【亡子】バウ‥

なくなった子。

ぼう‐し【亡姉】バウ‥

なくなった姉。

ぼう‐し【亡師】バウ‥

なくなった師匠。

ぼう‐し【坊市】バウ‥

まち。ちまた。

ぼう‐し【防止】バウ‥

ふせぎとめること。「騒音を―する」「災害―」

ぼう‐し【某氏】

ある人。名がわからない場合、また名を伏せて言うのに用いる。

ぼう‐し【茅茨】バウ‥

かやで葺ふいた屋根。草ぶき屋根。太平記27「―煙に籠つて、夜の月朦朧たり」

⇒茅茨剪らず采椽削らず

ぼう‐し【紡糸】バウ‥

糸をつむぐこと。また、つむいだ糸。

ぼう‐し【眸子】

ひとみ。瞳子。目つき。

ぼう‐し【傍視】バウ‥

かたわらで見ていること。傍観。

ぼう‐し【帽子】

①頭にかぶって寒暑または塵埃じんあいを防ぎ礼容をととのえるもの。今昔物語集10「小さき船に乗りたる翁の―を着たる」

②烏帽子えぼしの略。

③物の頭部にかぶせるもの。

④(→)鋩子ぼうしに同じ。

⑤囲碁で、相手の石を攻めるため、二路上からかぶせるように圧迫する手。

⇒ぼうし‐かぶと【帽子兜】

⇒ぼうし‐ばな【帽子花】

⇒ぼうし‐ばり【帽子針】

ぼう‐し【暴死】

にわかに死ぬこと。頓死。

ぼう‐し【鋩子】バウ‥

刀剣の切先きっさきにある刃文。刀工の技量の最もよくあらわれるところで、これによって各時代・流派の特徴を知りうる。「帽子」とも書く。→刀(図)

ぼう‐し【謀士】

はかりごとにたくみな人。策士。

ぼう‐じ【亡児】バウ‥

死んだこども。

ぼう‐じ【庖仕】バウ‥

台所で水汲み・飯炊きなどに使われる男。

ぼう‐じ【房事】バウ‥

閨房で行う事。男女の交合。ねやごと。

ぼう‐じ【榜示】バウ‥

(→)牓示ほうじ1に同じ。

ほうし‐うた【法師唄】ホフ‥

(もと盲目の法師が唄ったからいう)地唄すなわち上方唄の別称。

⇒ほう‐し【法師】

ほうし‐おんせん【法師温泉】ホフ‥ヲン‥

群馬県北西部、利根郡みなかみ町にある温泉。泉質は硫酸塩泉。弘法大師の発見といわれる。

法師温泉

提供:岩波書店

ほう‐しがい【豊子愷】

(Feng Zikai)中国の作家・画家・翻訳家。近代市民社会の新しい倫理を説いた。日本の中国侵略から文革までを批判。作「護生画集」。(1898〜1975)

ほうし‐がえり【法師還り】ホフ‥ガヘリ

僧がまた俗にかえること。還俗げんぞく。

⇒ほう‐し【法師】

ほう‐しがく【法史学】ハフ‥

(→)法制史に同じ。

ほうし‐がた【鋒矢形】

陣立の一つ。小勢で多勢を破ろうとする備えで、足軽を∧のように立てて射立て、後に武者を一の字の縦列とし、機を見て足軽が両方へ開く時、武者が急に突進するもの。

⇒ほう‐し【鋒矢】

ほうじ‐かっせん【宝治合戦】‥ヂ‥

宝治元年三浦泰村が執権北条時頼と鎌倉で行なった合戦。三浦氏が敗北して北条氏の独裁体制が成立。

⇒ほうじ【宝治】

ほうしがはは【法師が母】ホフ‥

狂言。夫が酒に酔って妻を追い出すが、酒がさめて妻恋しく狂気となり、「法師(坊や)が母ぞ恋しき」と尋ねる。法師物狂。

ぼうし‐かぶと【帽子兜】

眉庇まびさしの類をつけない粗製の兜。源平盛衰記5「―に萌黄の腹巻の袖つけたるを着て」

⇒ぼう‐し【帽子】

ほうし‐がみ【法師髪】ホフ‥

刈法師かりぼうしのことか。今昔物語集28「真鹿毛まかげなる馬の―にて」

⇒ほう‐し【法師】

ほう‐しき【方式】ハウ‥

一定の形式または手続。「所定の―に従う」

ほう‐しき【法式】ハフ‥

のり。おきて。儀式などのきまり。

ほうし‐ぎ【拍子木】ハウ‥

ひょうしぎ。運歩色葉集「放死木、ハウシキ」

⇒ほう‐し【拍子】

ほうじ‐きゅう【報時球】‥キウ

(→)時球に同じ。

⇒ほう‐じ【報時】

ぼう‐しきゅうたい‐そうち【傍糸球体装置】バウ‥キウ‥サウ‥

糸球体に血管が出入りする部分にある細胞の集合。レニンを放出して全身の血圧をあげ、また糸球体濾過を調節する。

ほう‐しがい【豊子愷】

(Feng Zikai)中国の作家・画家・翻訳家。近代市民社会の新しい倫理を説いた。日本の中国侵略から文革までを批判。作「護生画集」。(1898〜1975)

ほうし‐がえり【法師還り】ホフ‥ガヘリ

僧がまた俗にかえること。還俗げんぞく。

⇒ほう‐し【法師】

ほう‐しがく【法史学】ハフ‥

(→)法制史に同じ。

ほうし‐がた【鋒矢形】

陣立の一つ。小勢で多勢を破ろうとする備えで、足軽を∧のように立てて射立て、後に武者を一の字の縦列とし、機を見て足軽が両方へ開く時、武者が急に突進するもの。

⇒ほう‐し【鋒矢】

ほうじ‐かっせん【宝治合戦】‥ヂ‥

宝治元年三浦泰村が執権北条時頼と鎌倉で行なった合戦。三浦氏が敗北して北条氏の独裁体制が成立。

⇒ほうじ【宝治】

ほうしがはは【法師が母】ホフ‥

狂言。夫が酒に酔って妻を追い出すが、酒がさめて妻恋しく狂気となり、「法師(坊や)が母ぞ恋しき」と尋ねる。法師物狂。

ぼうし‐かぶと【帽子兜】

眉庇まびさしの類をつけない粗製の兜。源平盛衰記5「―に萌黄の腹巻の袖つけたるを着て」

⇒ぼう‐し【帽子】

ほうし‐がみ【法師髪】ホフ‥

刈法師かりぼうしのことか。今昔物語集28「真鹿毛まかげなる馬の―にて」

⇒ほう‐し【法師】

ほう‐しき【方式】ハウ‥

一定の形式または手続。「所定の―に従う」

ほう‐しき【法式】ハフ‥

のり。おきて。儀式などのきまり。

ほうし‐ぎ【拍子木】ハウ‥

ひょうしぎ。運歩色葉集「放死木、ハウシキ」

⇒ほう‐し【拍子】

ほうじ‐きゅう【報時球】‥キウ

(→)時球に同じ。

⇒ほう‐じ【報時】

ぼう‐しきゅうたい‐そうち【傍糸球体装置】バウ‥キウ‥サウ‥

糸球体に血管が出入りする部分にある細胞の集合。レニンを放出して全身の血圧をあげ、また糸球体濾過を調節する。

広辞苑 ページ 17914 での【○法三章】単語。