複数辞典一括検索+![]()

![]()

○道を付けるみちをつける🔗⭐🔉

○道を付けるみちをつける

(通路をこしらえる意)

①後進の者に手引をする。

②いとぐちをこしらえる。

⇒みち【道・路・途・径】

みつ【褌】

(相撲用語)まわしの腰にまわす横の部分と、縦に股下をおおう部分との交叉するところ。三結みつゆい。また、「まわし」と同義に用いる。「前―」「たて―」

み‐つ【三つ】

数の名。さん。みっつ。

みつ【密】

①すきまのないこと。ちかしいこと。「連絡を―にする」

②きめのこまかいこと。行きとどいていること。

③ぴったり閉ざして外から見えないこと。内々。ひそか。「はかりごとは―なるを以てよしとす」

④〔仏〕密教。↔顕

みつ【蜜】

①みつばちが花から集めてつくる甘い粘液。甘い汁。

②甘いこと。

み・つ【満つ・充つ】

[一]〔自五〕

(奈良・平安時代は四段活用。その後上二段活用が現れる)ある現象・状態・事物が徐々に増し、あるいは進んでいって、一定の量にちょうど達する意。

①いっぱいになる。余地なくつまる。万葉集15「玉しける清き渚を潮―・てばあかず我ゆく帰るさに見む」。源氏物語真木柱「人も見ばうたてあるべしと、つれなくもてなし給へど、胸に―・つ心地して」。平家物語(延慶本)「山の緑影をひたし、磯の浪耳に―・てり」

②欠けた所のない完全な形になる。万葉集3「世の中は空しきものとあらむとそ此の照る月は―・ちかけしける」

③願いなどがかなう。十分になる。源氏物語東屋「年ごろの願ひの―・つ心ちして」

④一定の基準に達する。期限になる。源氏物語夕顔「けがらひ忌み給ひしも一つに―・ちぬる夜なれば」。「20歳に―・たない」

⑤あまねく行きわたる。竹取物語「屋のうちは暗き所なく光―・ちたり」。源氏物語若菜下「うせ給ひにけりといふ事、世の中に―・ちて、御とぶらひにきこえ給ふ人々あるを」

[二]〔自上二〕

⇒みちる(上一)。

[三]〔他下二〕

①満ちるようにする。いっぱいにする。充足させる。また、いっぱいになる。万葉集18「堀江には珠敷き―・ててつぎてかよはむ」。西大寺本最勝王経平安初期点「水即ち…満ミて還りてまた故もとの如くなりにき」

②願いなどをかなえる。また、所願を達成する。源氏物語東屋「その本尊願ひ―・て給ふべくばこそ尊からめ」。平家物語5「この滝に三七日うたれて慈救じくの三洛叉を―・てうど思ふ大願あり」

③一定の時期に達する。地蔵十輪経元慶点「日々に相続して布施せむこと百千年に満ミテむも」

みつ‐あい【三相】‥アヒ

糸・縄・紐などを、3本より合わせること。万葉集4「吾が持てる―に搓よれる糸もちて」

みつ‐あおい【三葵】‥アフヒ

(→)葵巴あおいどもえに同じ。

みつ‐あし【三つ足・三脚】

①あしが三つある物の称。

②3本脚の五徳ごとく。

③(女房詞)鼎かなえ。

みつ‐あみ【三つ編み】

三つの紐状の物を編んで一つに束ねること。また、その編み方。「髪を―にした少女」

みつ‐あり【蜜蟻】

アリの一種。蜜を集めて、特殊化した働き蟻の胃に貯える習性がある。

みつい【三井】‥ヰ

姓氏の一つ。

⇒みつい‐ざいばつ【三井財閥】

⇒みつい‐しんな【三井親和】

⇒みつい‐たかとし【三井高利】

みつ‐い【密意】

秘密の意思。内意。

みつい‐ざいばつ【三井財閥】‥ヰ‥

日本の財閥の一つ。三井家は江戸初期からの典型的な商業高利貸資本で、明治維新には政商として発展。以後、三井合名会社を本拠として銀行・信託・保険・鉱山・重軽工業・電気・ガス・商業・貿易など、あらゆる部門にわたる総合的コンツェルンを形成するに至った。第二次大戦後、GHQの指令により解体。

⇒みつい【三井】

みつい‐しんな【三井親和】‥ヰ‥ワ

江戸中期の書家。字は孺卿。竜湖・万玉亭・深川漁夫と号。信濃の人。書を細井広沢に学び、江戸深川に住んだ。篆書てんしょを能くした。(1700〜1782)→親和染。

⇒みつい【三井】

みつい‐たかとし【三井高利】‥ヰ‥

江戸前期の商人。財閥三井家の家祖。越後屋の創業者。通称、八郎兵衛。伊勢松坂の商人の子。大名貸し、米の売買で財産を築き、1673年(延宝1)江戸と京都に呉服店越後屋を開業、以後江戸と大坂で両替業にも進出。幕府の為替御用をも請け負って巨利を得、三井家発展の基礎を築いた。長男三井高平(初代八郎右衛門)(1653〜1737)は家法を制定、三井家の維持・発展に寄与。(1622〜1694)

⇒みつい【三井】

みつ‐いん【密印】

〔仏〕仏・菩薩が種々の本誓を表すために十指で作る相。平家物語10「手に―をむすび」

みつ‐いんばい【密淫売】

ひそかに淫売すること。密淫。

みつ‐うろこ【三鱗】

紋所の名。3個の三角形を「品」の字形に並べたもの。北条氏の紋所。

三鱗

みつ‐うん【密雲】

厚く重なっている雲。密集した雲。

み‐つえ【御杖】‥ツヱ

①杖つえの尊敬語。

②(→)御杖代に同じ。垂仁紀「倭姫命を以て―として」

⇒みつえ‐しろ【御杖代】

みつえ‐しろ【御杖代】‥ツヱ‥

大神・天皇などに、その杖代りとなって奉仕する者。多く、伊勢神宮の斎宮さいぐうにいう。皇太神宮儀式帳「豊耜入婦命とよすきいりびめのみことを以て―とし」

⇒み‐つえ【御杖】

みつ‐えり【三つ襟】

①小袖を3枚重ねて着ること。

②和服の襟の首すじにあたる部分の称。「―芯」

みつ‐おうぎ【三扇】‥アフギ

紋所の名。要かなめを中心として開いた扇3面を組み合わせた形のもの。→扇(図)

みつおき【光起】

⇒とさみつおき(土佐光起)

みつ‐おしえ【蜜教え】‥ヲシヘ

(honey guideの訳)キツツキ目ミツオシエ科の鳥の総称。アフリカ・南アジアに17種が知られる。ノドグロミツオシエなどいくつかの種は、人や大形哺乳類を独特の行動でハチの巣に導き、それらが巣を掘り起こして蜜を取った後、残った巣と幼虫を食べる。名はこの特殊な行動による。托卵の習性がある。

みつ‐おり【三つ折】‥ヲリ

①三つに折ること。三つに折れたもの。「紙を―にする」

②男の髷まげ。江戸時代、身分の低い者の間に行われた。元結・髷・刷毛先はけさきと三つに折るところからの名。三つ折返し。

③備中産の和紙の一種。

⇒みつおり‐ぐけ【三つ折絎】

みつおり‐ぐけ【三つ折絎】‥ヲリ‥

布の端を三つ折とし、表にこまかく一針ずつ出してくけること。

⇒みつ‐おり【三つ折】

みっ‐か【三日】

(ミカの促音化)

①三つの日数。

②月の第3の日。特に、正月3日。〈[季]新年〉

⇒みっか‐あらい【三日洗い】

⇒みっか‐ころり【三日ころり】

⇒みっか‐てんか【三日天下】

⇒みっか‐なえ【三日苗】

⇒みっか‐ねつ【三日熱】

⇒みっか‐ばしか【三日麻疹】

⇒みっか‐ぼうず【三日坊主】

⇒みっか‐ぼし【三日干し】

⇒三日にあげず

⇒三日見ぬ間の桜

みつ‐が【密画】‥グワ

(→)細密画に同じ。

み‐づか【水塚】

洪水の際避難するために屋敷内にあらかじめ築き設けた高地。関東地方低地部にある。

みっか‐あらい【三日洗い】‥アラヒ

「二日洗い」参照。

⇒みっ‐か【三日】

みっ‐かい【密会】‥クワイ

①ひそかに会合すること。

②男女が忍んで逢うこと。あいびき。「―を重ねる」

みつかいどう【水海道】‥ダウ

茨城県南西部の旧市名。→常総2

みつかけ‐ぼし【軫宿】

二十八宿の一つ。烏座からすざに当たる。軫しん。

みっか‐ころり【三日ころり】

(発病後3日位でころりと死ぬ意から)コレラ。

⇒みっ‐か【三日】

みつ‐がさね【三つ重ね】

衣服・重箱などの、三つ重ねて一組としたもの。みつぐみ。

みつ‐がしら【三頭】

刀の切っ先。謡曲、烏帽子折「―より火を出だして、鎬しのぎを削つて戦ひしが」

みつ‐がしわ【三柏】‥ガシハ

紋所の名。柏の葉を3枚、柄を中にして三方にひろがる形に配置したもの。

みつ‐がしわ【三槲】‥ガシハ

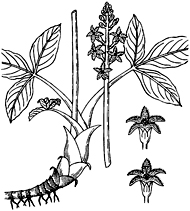

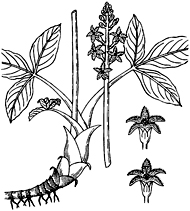

ミツガシワ科の多年草。やや冷たい池沼に生じ、高さ約30センチメートル。葉はカシワに似た3小葉から成る複葉。春、根茎から花茎を出し、多くの5弁の白花を総状につける。花冠の内面には毛が密生。葉は健胃薬。水半夏みずはんげ。漢名、睡菜。

みつがしわ

みつ‐うん【密雲】

厚く重なっている雲。密集した雲。

み‐つえ【御杖】‥ツヱ

①杖つえの尊敬語。

②(→)御杖代に同じ。垂仁紀「倭姫命を以て―として」

⇒みつえ‐しろ【御杖代】

みつえ‐しろ【御杖代】‥ツヱ‥

大神・天皇などに、その杖代りとなって奉仕する者。多く、伊勢神宮の斎宮さいぐうにいう。皇太神宮儀式帳「豊耜入婦命とよすきいりびめのみことを以て―とし」

⇒み‐つえ【御杖】

みつ‐えり【三つ襟】

①小袖を3枚重ねて着ること。

②和服の襟の首すじにあたる部分の称。「―芯」

みつ‐おうぎ【三扇】‥アフギ

紋所の名。要かなめを中心として開いた扇3面を組み合わせた形のもの。→扇(図)

みつおき【光起】

⇒とさみつおき(土佐光起)

みつ‐おしえ【蜜教え】‥ヲシヘ

(honey guideの訳)キツツキ目ミツオシエ科の鳥の総称。アフリカ・南アジアに17種が知られる。ノドグロミツオシエなどいくつかの種は、人や大形哺乳類を独特の行動でハチの巣に導き、それらが巣を掘り起こして蜜を取った後、残った巣と幼虫を食べる。名はこの特殊な行動による。托卵の習性がある。

みつ‐おり【三つ折】‥ヲリ

①三つに折ること。三つに折れたもの。「紙を―にする」

②男の髷まげ。江戸時代、身分の低い者の間に行われた。元結・髷・刷毛先はけさきと三つに折るところからの名。三つ折返し。

③備中産の和紙の一種。

⇒みつおり‐ぐけ【三つ折絎】

みつおり‐ぐけ【三つ折絎】‥ヲリ‥

布の端を三つ折とし、表にこまかく一針ずつ出してくけること。

⇒みつ‐おり【三つ折】

みっ‐か【三日】

(ミカの促音化)

①三つの日数。

②月の第3の日。特に、正月3日。〈[季]新年〉

⇒みっか‐あらい【三日洗い】

⇒みっか‐ころり【三日ころり】

⇒みっか‐てんか【三日天下】

⇒みっか‐なえ【三日苗】

⇒みっか‐ねつ【三日熱】

⇒みっか‐ばしか【三日麻疹】

⇒みっか‐ぼうず【三日坊主】

⇒みっか‐ぼし【三日干し】

⇒三日にあげず

⇒三日見ぬ間の桜

みつ‐が【密画】‥グワ

(→)細密画に同じ。

み‐づか【水塚】

洪水の際避難するために屋敷内にあらかじめ築き設けた高地。関東地方低地部にある。

みっか‐あらい【三日洗い】‥アラヒ

「二日洗い」参照。

⇒みっ‐か【三日】

みっ‐かい【密会】‥クワイ

①ひそかに会合すること。

②男女が忍んで逢うこと。あいびき。「―を重ねる」

みつかいどう【水海道】‥ダウ

茨城県南西部の旧市名。→常総2

みつかけ‐ぼし【軫宿】

二十八宿の一つ。烏座からすざに当たる。軫しん。

みっか‐ころり【三日ころり】

(発病後3日位でころりと死ぬ意から)コレラ。

⇒みっ‐か【三日】

みつ‐がさね【三つ重ね】

衣服・重箱などの、三つ重ねて一組としたもの。みつぐみ。

みつ‐がしら【三頭】

刀の切っ先。謡曲、烏帽子折「―より火を出だして、鎬しのぎを削つて戦ひしが」

みつ‐がしわ【三柏】‥ガシハ

紋所の名。柏の葉を3枚、柄を中にして三方にひろがる形に配置したもの。

みつ‐がしわ【三槲】‥ガシハ

ミツガシワ科の多年草。やや冷たい池沼に生じ、高さ約30センチメートル。葉はカシワに似た3小葉から成る複葉。春、根茎から花茎を出し、多くの5弁の白花を総状につける。花冠の内面には毛が密生。葉は健胃薬。水半夏みずはんげ。漢名、睡菜。

みつがしわ

みっか‐てんか【三日天下】

(明智光秀が天下を取り、日を経ずして殺されたことから)極めて短期間しか政権・権力を保持できないこと。

⇒みっ‐か【三日】

みつ‐かど【三つ角】

①三つの角。三稜。

②三方に道がわかれた地点。

みっか‐なえ【三日苗】‥ナヘ

採って3日目の稲の苗。植えることを忌む地方が多い。

⇒みっ‐か【三日】

みつ‐がなえ【三つ鼎】‥ガナヘ

(→)「みつかなわ」に同じ。

みつ‐かなわ【三つ鉄輪】

三人が向かい合って座ること。鼎座ていざ。浄瑠璃、一谷嫩軍記「熊谷が戻らば―の詮議」

みっか‐てんか【三日天下】

(明智光秀が天下を取り、日を経ずして殺されたことから)極めて短期間しか政権・権力を保持できないこと。

⇒みっ‐か【三日】

みつ‐かど【三つ角】

①三つの角。三稜。

②三方に道がわかれた地点。

みっか‐なえ【三日苗】‥ナヘ

採って3日目の稲の苗。植えることを忌む地方が多い。

⇒みっ‐か【三日】

みつ‐がなえ【三つ鼎】‥ガナヘ

(→)「みつかなわ」に同じ。

みつ‐かなわ【三つ鉄輪】

三人が向かい合って座ること。鼎座ていざ。浄瑠璃、一谷嫩軍記「熊谷が戻らば―の詮議」

みつ‐うん【密雲】

厚く重なっている雲。密集した雲。

み‐つえ【御杖】‥ツヱ

①杖つえの尊敬語。

②(→)御杖代に同じ。垂仁紀「倭姫命を以て―として」

⇒みつえ‐しろ【御杖代】

みつえ‐しろ【御杖代】‥ツヱ‥

大神・天皇などに、その杖代りとなって奉仕する者。多く、伊勢神宮の斎宮さいぐうにいう。皇太神宮儀式帳「豊耜入婦命とよすきいりびめのみことを以て―とし」

⇒み‐つえ【御杖】

みつ‐えり【三つ襟】

①小袖を3枚重ねて着ること。

②和服の襟の首すじにあたる部分の称。「―芯」

みつ‐おうぎ【三扇】‥アフギ

紋所の名。要かなめを中心として開いた扇3面を組み合わせた形のもの。→扇(図)

みつおき【光起】

⇒とさみつおき(土佐光起)

みつ‐おしえ【蜜教え】‥ヲシヘ

(honey guideの訳)キツツキ目ミツオシエ科の鳥の総称。アフリカ・南アジアに17種が知られる。ノドグロミツオシエなどいくつかの種は、人や大形哺乳類を独特の行動でハチの巣に導き、それらが巣を掘り起こして蜜を取った後、残った巣と幼虫を食べる。名はこの特殊な行動による。托卵の習性がある。

みつ‐おり【三つ折】‥ヲリ

①三つに折ること。三つに折れたもの。「紙を―にする」

②男の髷まげ。江戸時代、身分の低い者の間に行われた。元結・髷・刷毛先はけさきと三つに折るところからの名。三つ折返し。

③備中産の和紙の一種。

⇒みつおり‐ぐけ【三つ折絎】

みつおり‐ぐけ【三つ折絎】‥ヲリ‥

布の端を三つ折とし、表にこまかく一針ずつ出してくけること。

⇒みつ‐おり【三つ折】

みっ‐か【三日】

(ミカの促音化)

①三つの日数。

②月の第3の日。特に、正月3日。〈[季]新年〉

⇒みっか‐あらい【三日洗い】

⇒みっか‐ころり【三日ころり】

⇒みっか‐てんか【三日天下】

⇒みっか‐なえ【三日苗】

⇒みっか‐ねつ【三日熱】

⇒みっか‐ばしか【三日麻疹】

⇒みっか‐ぼうず【三日坊主】

⇒みっか‐ぼし【三日干し】

⇒三日にあげず

⇒三日見ぬ間の桜

みつ‐が【密画】‥グワ

(→)細密画に同じ。

み‐づか【水塚】

洪水の際避難するために屋敷内にあらかじめ築き設けた高地。関東地方低地部にある。

みっか‐あらい【三日洗い】‥アラヒ

「二日洗い」参照。

⇒みっ‐か【三日】

みっ‐かい【密会】‥クワイ

①ひそかに会合すること。

②男女が忍んで逢うこと。あいびき。「―を重ねる」

みつかいどう【水海道】‥ダウ

茨城県南西部の旧市名。→常総2

みつかけ‐ぼし【軫宿】

二十八宿の一つ。烏座からすざに当たる。軫しん。

みっか‐ころり【三日ころり】

(発病後3日位でころりと死ぬ意から)コレラ。

⇒みっ‐か【三日】

みつ‐がさね【三つ重ね】

衣服・重箱などの、三つ重ねて一組としたもの。みつぐみ。

みつ‐がしら【三頭】

刀の切っ先。謡曲、烏帽子折「―より火を出だして、鎬しのぎを削つて戦ひしが」

みつ‐がしわ【三柏】‥ガシハ

紋所の名。柏の葉を3枚、柄を中にして三方にひろがる形に配置したもの。

みつ‐がしわ【三槲】‥ガシハ

ミツガシワ科の多年草。やや冷たい池沼に生じ、高さ約30センチメートル。葉はカシワに似た3小葉から成る複葉。春、根茎から花茎を出し、多くの5弁の白花を総状につける。花冠の内面には毛が密生。葉は健胃薬。水半夏みずはんげ。漢名、睡菜。

みつがしわ

みつ‐うん【密雲】

厚く重なっている雲。密集した雲。

み‐つえ【御杖】‥ツヱ

①杖つえの尊敬語。

②(→)御杖代に同じ。垂仁紀「倭姫命を以て―として」

⇒みつえ‐しろ【御杖代】

みつえ‐しろ【御杖代】‥ツヱ‥

大神・天皇などに、その杖代りとなって奉仕する者。多く、伊勢神宮の斎宮さいぐうにいう。皇太神宮儀式帳「豊耜入婦命とよすきいりびめのみことを以て―とし」

⇒み‐つえ【御杖】

みつ‐えり【三つ襟】

①小袖を3枚重ねて着ること。

②和服の襟の首すじにあたる部分の称。「―芯」

みつ‐おうぎ【三扇】‥アフギ

紋所の名。要かなめを中心として開いた扇3面を組み合わせた形のもの。→扇(図)

みつおき【光起】

⇒とさみつおき(土佐光起)

みつ‐おしえ【蜜教え】‥ヲシヘ

(honey guideの訳)キツツキ目ミツオシエ科の鳥の総称。アフリカ・南アジアに17種が知られる。ノドグロミツオシエなどいくつかの種は、人や大形哺乳類を独特の行動でハチの巣に導き、それらが巣を掘り起こして蜜を取った後、残った巣と幼虫を食べる。名はこの特殊な行動による。托卵の習性がある。

みつ‐おり【三つ折】‥ヲリ

①三つに折ること。三つに折れたもの。「紙を―にする」

②男の髷まげ。江戸時代、身分の低い者の間に行われた。元結・髷・刷毛先はけさきと三つに折るところからの名。三つ折返し。

③備中産の和紙の一種。

⇒みつおり‐ぐけ【三つ折絎】

みつおり‐ぐけ【三つ折絎】‥ヲリ‥

布の端を三つ折とし、表にこまかく一針ずつ出してくけること。

⇒みつ‐おり【三つ折】

みっ‐か【三日】

(ミカの促音化)

①三つの日数。

②月の第3の日。特に、正月3日。〈[季]新年〉

⇒みっか‐あらい【三日洗い】

⇒みっか‐ころり【三日ころり】

⇒みっか‐てんか【三日天下】

⇒みっか‐なえ【三日苗】

⇒みっか‐ねつ【三日熱】

⇒みっか‐ばしか【三日麻疹】

⇒みっか‐ぼうず【三日坊主】

⇒みっか‐ぼし【三日干し】

⇒三日にあげず

⇒三日見ぬ間の桜

みつ‐が【密画】‥グワ

(→)細密画に同じ。

み‐づか【水塚】

洪水の際避難するために屋敷内にあらかじめ築き設けた高地。関東地方低地部にある。

みっか‐あらい【三日洗い】‥アラヒ

「二日洗い」参照。

⇒みっ‐か【三日】

みっ‐かい【密会】‥クワイ

①ひそかに会合すること。

②男女が忍んで逢うこと。あいびき。「―を重ねる」

みつかいどう【水海道】‥ダウ

茨城県南西部の旧市名。→常総2

みつかけ‐ぼし【軫宿】

二十八宿の一つ。烏座からすざに当たる。軫しん。

みっか‐ころり【三日ころり】

(発病後3日位でころりと死ぬ意から)コレラ。

⇒みっ‐か【三日】

みつ‐がさね【三つ重ね】

衣服・重箱などの、三つ重ねて一組としたもの。みつぐみ。

みつ‐がしら【三頭】

刀の切っ先。謡曲、烏帽子折「―より火を出だして、鎬しのぎを削つて戦ひしが」

みつ‐がしわ【三柏】‥ガシハ

紋所の名。柏の葉を3枚、柄を中にして三方にひろがる形に配置したもの。

みつ‐がしわ【三槲】‥ガシハ

ミツガシワ科の多年草。やや冷たい池沼に生じ、高さ約30センチメートル。葉はカシワに似た3小葉から成る複葉。春、根茎から花茎を出し、多くの5弁の白花を総状につける。花冠の内面には毛が密生。葉は健胃薬。水半夏みずはんげ。漢名、睡菜。

みつがしわ

みっか‐てんか【三日天下】

(明智光秀が天下を取り、日を経ずして殺されたことから)極めて短期間しか政権・権力を保持できないこと。

⇒みっ‐か【三日】

みつ‐かど【三つ角】

①三つの角。三稜。

②三方に道がわかれた地点。

みっか‐なえ【三日苗】‥ナヘ

採って3日目の稲の苗。植えることを忌む地方が多い。

⇒みっ‐か【三日】

みつ‐がなえ【三つ鼎】‥ガナヘ

(→)「みつかなわ」に同じ。

みつ‐かなわ【三つ鉄輪】

三人が向かい合って座ること。鼎座ていざ。浄瑠璃、一谷嫩軍記「熊谷が戻らば―の詮議」

みっか‐てんか【三日天下】

(明智光秀が天下を取り、日を経ずして殺されたことから)極めて短期間しか政権・権力を保持できないこと。

⇒みっ‐か【三日】

みつ‐かど【三つ角】

①三つの角。三稜。

②三方に道がわかれた地点。

みっか‐なえ【三日苗】‥ナヘ

採って3日目の稲の苗。植えることを忌む地方が多い。

⇒みっ‐か【三日】

みつ‐がなえ【三つ鼎】‥ガナヘ

(→)「みつかなわ」に同じ。

みつ‐かなわ【三つ鉄輪】

三人が向かい合って座ること。鼎座ていざ。浄瑠璃、一谷嫩軍記「熊谷が戻らば―の詮議」

広辞苑 ページ 18880 での【○道を付ける】単語。