複数辞典一括検索+![]()

![]()

○梅は食うとも核食うな、中に天神寝てござるうめはくうともさねくうななかにてんじんねてござる🔗⭐🔉

○梅は食うとも核食うな、中に天神寝てござるうめはくうともさねくうななかにてんじんねてござる

生梅の核に毒のあることを戒めた句。「天神」は梅に縁の深い菅原道真をさす。

⇒うめ【梅】

うめ‐ばたけ【梅圃】

(→)「うめぞの」に同じ。

うめ‐ばち【梅鉢】

紋所の名。単弁の梅花にかたどったもの。→梅(図)。

⇒うめばち‐そう【梅鉢草】

⇒うめばち‐も【梅鉢藻】

うめばち‐そう【梅鉢草】‥サウ

ユキノシタ科の多年草。山地の草原や湿地に自生し、高さ約20センチメートル。葉は長心臓型。夏秋に、茎頂に1輪ずつ、梅鉢の紋に似た小白花をつける。

うめばちそう

ウメバチソウ

撮影:関戸 勇

ウメバチソウ

撮影:関戸 勇

⇒うめ‐ばち【梅鉢】

うめばち‐も【梅鉢藻】

バイカモ(梅花藻)の別称。

⇒うめ‐ばち【梅鉢】

うめ‐はつづき【梅初月】

陰暦12月の異称。蔵玉集「十二、―」

うめはら【梅原】

姓氏の一つ。

⇒うめはら‐すえじ【梅原末治】

⇒うめはら‐りゅうざぶろう【梅原竜三郎】

うめはら‐すえじ【梅原末治】‥スヱヂ

考古学者。大阪府生れ。京大教授。特に東アジアの青銅器や日本の古墳の研究を進め、東洋考古学の基盤を確立。著「銅鐸の研究」など。(1893〜1983)

⇒うめはら【梅原】

うめはら‐りゅうざぶろう【梅原竜三郎】‥ラウ

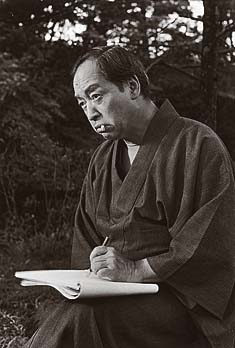

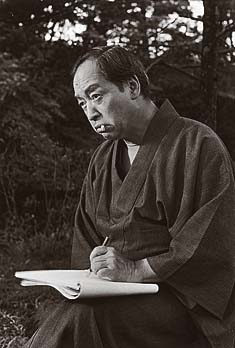

洋画家。本名、良三郎。京都生れ。浅井忠・ルノワールに師事。1913年(大正2)帰国後、二科会・春陽会・国画会に参加。大和絵・琳派など日本の伝統と油彩の技法を融和させた独自の画風を確立。代表作「桜島」「北京秋天」など。文化勲章。(1888〜1986)

梅原竜三郎(1)

撮影:田村 茂

⇒うめ‐ばち【梅鉢】

うめばち‐も【梅鉢藻】

バイカモ(梅花藻)の別称。

⇒うめ‐ばち【梅鉢】

うめ‐はつづき【梅初月】

陰暦12月の異称。蔵玉集「十二、―」

うめはら【梅原】

姓氏の一つ。

⇒うめはら‐すえじ【梅原末治】

⇒うめはら‐りゅうざぶろう【梅原竜三郎】

うめはら‐すえじ【梅原末治】‥スヱヂ

考古学者。大阪府生れ。京大教授。特に東アジアの青銅器や日本の古墳の研究を進め、東洋考古学の基盤を確立。著「銅鐸の研究」など。(1893〜1983)

⇒うめはら【梅原】

うめはら‐りゅうざぶろう【梅原竜三郎】‥ラウ

洋画家。本名、良三郎。京都生れ。浅井忠・ルノワールに師事。1913年(大正2)帰国後、二科会・春陽会・国画会に参加。大和絵・琳派など日本の伝統と油彩の技法を融和させた独自の画風を確立。代表作「桜島」「北京秋天」など。文化勲章。(1888〜1986)

梅原竜三郎(1)

撮影:田村 茂

梅原竜三郎(2)

撮影:石井幸之助

梅原竜三郎(2)

撮影:石井幸之助

⇒うめはら【梅原】

うめ‐びしお【梅醤】‥ビシホ

梅干の肉をすりつぶし、砂糖をまぜ、加熱して練り上げた嘗物なめもの。

うめ‐ぼし【梅干】

梅の実を塩漬にし、取り出して日光にさらした食品。6月ころに、赤紫蘇の葉を加えて漬けることが多い。〈[季]夏〉。〈日葡辞書〉

⇒うめぼし‐あめ【梅干飴】

⇒うめぼし‐ばば【梅干婆】

うめぼし‐あめ【梅干飴】

①砂糖に水飴と水を入れて煮詰め、香料・着色料を加え、油をつけて固めた飴菓子。形と大きさが梅干に似る。

梅干飴

撮影:関戸 勇

⇒うめはら【梅原】

うめ‐びしお【梅醤】‥ビシホ

梅干の肉をすりつぶし、砂糖をまぜ、加熱して練り上げた嘗物なめもの。

うめ‐ぼし【梅干】

梅の実を塩漬にし、取り出して日光にさらした食品。6月ころに、赤紫蘇の葉を加えて漬けることが多い。〈[季]夏〉。〈日葡辞書〉

⇒うめぼし‐あめ【梅干飴】

⇒うめぼし‐ばば【梅干婆】

うめぼし‐あめ【梅干飴】

①砂糖に水飴と水を入れて煮詰め、香料・着色料を加え、油をつけて固めた飴菓子。形と大きさが梅干に似る。

梅干飴

撮影:関戸 勇

②梅酢などを加えた、酸味のある飴。

⇒うめ‐ぼし【梅干】

うめぼし‐ばば【梅干婆】

(梅干はしわがよっているので)年老いて顔にしわの多くなった女をあざけっていう語。浄瑠璃、山崎与次兵衛寿の門松「塩の辛い―がすいこな奴と思召そ」

⇒うめ‐ぼし【梅干】

うめぼり‐こくが【梅暮里谷峨】

江戸後期の洒落本作者。上総久留里藩士。代表作「傾城買二筋道」。(1750〜1821)

うめ‐み【梅見】

梅の花を見て賞すること。観梅。〈[季]春〉

⇒うめみ‐づき【梅見月】

うめ‐みぞ【埋め溝】

(→)埋樋うめどいに同じ。

うめみ‐づき【梅見月】

陰暦2月の異称。

⇒うめ‐み【梅見】

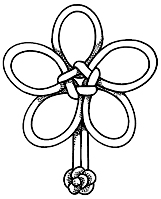

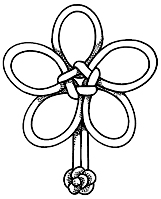

うめ‐むすび【梅結び】

花結びの一種。梅花の形に結ぶもの。

梅結び

②梅酢などを加えた、酸味のある飴。

⇒うめ‐ぼし【梅干】

うめぼし‐ばば【梅干婆】

(梅干はしわがよっているので)年老いて顔にしわの多くなった女をあざけっていう語。浄瑠璃、山崎与次兵衛寿の門松「塩の辛い―がすいこな奴と思召そ」

⇒うめ‐ぼし【梅干】

うめぼり‐こくが【梅暮里谷峨】

江戸後期の洒落本作者。上総久留里藩士。代表作「傾城買二筋道」。(1750〜1821)

うめ‐み【梅見】

梅の花を見て賞すること。観梅。〈[季]春〉

⇒うめみ‐づき【梅見月】

うめ‐みぞ【埋め溝】

(→)埋樋うめどいに同じ。

うめみ‐づき【梅見月】

陰暦2月の異称。

⇒うめ‐み【梅見】

うめ‐むすび【梅結び】

花結びの一種。梅花の形に結ぶもの。

梅結び

うめ‐もどき【梅擬き】

モチノキ科の落葉低木。高さ約3メートル。葉は梅に似、雌雄異株。5〜6月頃、淡紫色の小花を開く。晩秋、紅色または白色球形の小果を結び、落葉後も残る。観賞用に庭木とし、また冬の切花とする。落霜紅。〈[季]秋〉

うめもどき

うめ‐もどき【梅擬き】

モチノキ科の落葉低木。高さ約3メートル。葉は梅に似、雌雄異株。5〜6月頃、淡紫色の小花を開く。晩秋、紅色または白色球形の小果を結び、落葉後も残る。観賞用に庭木とし、また冬の切花とする。落霜紅。〈[季]秋〉

うめもどき

ウメモドキ

撮影:関戸 勇

ウメモドキ

撮影:関戸 勇

うめもと‐りゅう【楳茂都流】‥リウ

上方舞の一流派。江戸末期に大坂で初世楳茂都扇性せんしょう( 〜1894)が創始。

うめや‐しぶ【梅谷渋】

紅梅の根を煎じて明礬みょうばんを加えた、黄色味を帯びた赤色の染汁。近世、これで染めた狩衣かりぎぬ・直垂ひたたれなどの地じを木蘭地もくらんじという。

うめ‐ゆ【埋湯・填湯】

水を加えてぬるくした湯。

うめ‐ようかん【梅羊羹】‥ヤウ‥

梅の果肉のエキスを加えて作った羊羹。水戸の名産。

う・める【埋める】

〔他下一〕[文]う・む(下二)

①穴や空所を満たす。また、中に入れた物の上をおおって見えなくする。うずめる。平家物語7「さばかり深き谷一つを、平家の勢七万余騎でぞ―・めたりける」。「ごみを庭に―・める」「欠員を―・める」

②水を加えてうすめる。また、湯をぬるくする。日葡辞書「サケニミヅヲウムル」。浮世風呂前「あついと言へば水を―・め、ぬるいと言へば湯を―・める」

うめわか【梅若】

能楽の一派。もと丹波猿楽の一座。

⇒うめわか‐まんざぶろう【梅若万三郎】

⇒うめわか‐みのる【梅若実】

⇒うめわか‐ろくろう【梅若六郎】

うめわか‐き【梅若忌】

梅若丸の忌日で、陰暦3月15日。梅若塚のある隅田川畔の木母寺もくぼじで法要が修される(今は4月15日)。〈[季]春〉

うめわかまる【梅若丸】

謡曲「隅田川」中の人物。吉田少将の子。人買いに誘拐されて東国に下り、隅田川畔で病死。浄瑠璃・歌舞伎の隅田川物にも登場。→梅若忌

うめわか‐まんざぶろう【梅若万三郎】‥ラウ

能楽師。シテ方観世流。

①(初世)初世梅若実みのるの長子。東京の人。1921年(大正10)観世流を脱退して梅若流を樹立したが、弟六郎(後の2世実)に家元を譲り、33年(昭和8)観世流に復帰。文化勲章。(1868〜1946)

②(2世)初世の4子。本名万佐世。(1908〜1991)

⇒うめわか【梅若】

うめわか‐みのる【梅若実】

能楽師。シテ方観世流。

①(初世)初名亀次郎、のち六之丞・六郎。東京の人。維新前後能楽界衰微の時、その復興に努力し、宝生九郎・桜間伴馬(左陣)とともに明治三名人の一人といわれた。(1828〜1909)

②(2世)初世の次子。初名竹世、のち六郎・景昭。東京の人。兄万三郎とともに観世流を脱退して梅若流を樹立。兄についで2世家元となったが、1954年観世流に復した。(1878〜1959)

梅若実

撮影:田沼武能

うめもと‐りゅう【楳茂都流】‥リウ

上方舞の一流派。江戸末期に大坂で初世楳茂都扇性せんしょう( 〜1894)が創始。

うめや‐しぶ【梅谷渋】

紅梅の根を煎じて明礬みょうばんを加えた、黄色味を帯びた赤色の染汁。近世、これで染めた狩衣かりぎぬ・直垂ひたたれなどの地じを木蘭地もくらんじという。

うめ‐ゆ【埋湯・填湯】

水を加えてぬるくした湯。

うめ‐ようかん【梅羊羹】‥ヤウ‥

梅の果肉のエキスを加えて作った羊羹。水戸の名産。

う・める【埋める】

〔他下一〕[文]う・む(下二)

①穴や空所を満たす。また、中に入れた物の上をおおって見えなくする。うずめる。平家物語7「さばかり深き谷一つを、平家の勢七万余騎でぞ―・めたりける」。「ごみを庭に―・める」「欠員を―・める」

②水を加えてうすめる。また、湯をぬるくする。日葡辞書「サケニミヅヲウムル」。浮世風呂前「あついと言へば水を―・め、ぬるいと言へば湯を―・める」

うめわか【梅若】

能楽の一派。もと丹波猿楽の一座。

⇒うめわか‐まんざぶろう【梅若万三郎】

⇒うめわか‐みのる【梅若実】

⇒うめわか‐ろくろう【梅若六郎】

うめわか‐き【梅若忌】

梅若丸の忌日で、陰暦3月15日。梅若塚のある隅田川畔の木母寺もくぼじで法要が修される(今は4月15日)。〈[季]春〉

うめわかまる【梅若丸】

謡曲「隅田川」中の人物。吉田少将の子。人買いに誘拐されて東国に下り、隅田川畔で病死。浄瑠璃・歌舞伎の隅田川物にも登場。→梅若忌

うめわか‐まんざぶろう【梅若万三郎】‥ラウ

能楽師。シテ方観世流。

①(初世)初世梅若実みのるの長子。東京の人。1921年(大正10)観世流を脱退して梅若流を樹立したが、弟六郎(後の2世実)に家元を譲り、33年(昭和8)観世流に復帰。文化勲章。(1868〜1946)

②(2世)初世の4子。本名万佐世。(1908〜1991)

⇒うめわか【梅若】

うめわか‐みのる【梅若実】

能楽師。シテ方観世流。

①(初世)初名亀次郎、のち六之丞・六郎。東京の人。維新前後能楽界衰微の時、その復興に努力し、宝生九郎・桜間伴馬(左陣)とともに明治三名人の一人といわれた。(1828〜1909)

②(2世)初世の次子。初名竹世、のち六郎・景昭。東京の人。兄万三郎とともに観世流を脱退して梅若流を樹立。兄についで2世家元となったが、1954年観世流に復した。(1878〜1959)

梅若実

撮影:田沼武能

⇒うめわか【梅若】

うめわか‐ろくろう【梅若六郎】‥ラウ

能楽師。シテ方観世流。2世梅若実みのるの長子。初名亀之たかし、のち景英かげふさ・六之丞。父の隠居により家督を継ぎ活躍。(1907〜1979)

梅若六郎

撮影:田沼武能

⇒うめわか【梅若】

うめわか‐ろくろう【梅若六郎】‥ラウ

能楽師。シテ方観世流。2世梅若実みのるの長子。初名亀之たかし、のち景英かげふさ・六之丞。父の隠居により家督を継ぎ活躍。(1907〜1979)

梅若六郎

撮影:田沼武能

⇒うめわか【梅若】

うめ‐わん【梅椀】

椀盛りの一種。野菜・鶏肉・魚介などを味付けし、大形の椀に盛り付けた料理。具を5種用いたところから、5弁の梅の花にちなむ名という。

うも【芋】

(→)「いも」に同じ。

う‐もう【羽毛】

①鳥類の体表をおおう、表皮の角質化したもの。その季節による更新を換羽かんうといい、夏冬で色の変わる場合は夏羽・冬羽に区別。はね。

②鳥の羽と獣の毛。折たく柴の記中「前代の御時に、―の類はすべて禁忌の物なりしかば」

⇒うもう‐きょうりゅう【羽毛恐竜】

うもう‐きょうりゅう【羽毛恐竜】

(feathered dinosaurs)体表に羽毛を持つ恐竜の総称。1990年代後半以降、中国東北地方の白亜紀前期の地層から10種を越す化石が発見され、獣脚類恐竜から鳥類が進化したとの説を確実にした。

⇒う‐もう【羽毛】

う‐もじ【う文字】

(女房詞)

①(→)内方うちかた4のこと。

②宇治茶。毛吹草5「大ふくは年も―のうぢ茶かな」

うも・す

〔他四〕

(→)「うむす(蒸す)」に同じ。〈類聚名義抄〉

うも・る【埋もる】

〔自下二〕

(ムモルとも)

⇒うもれる(下一)

うもれ【埋れ】

うもれること。引きこもりがちであること。源氏物語横笛「あな―や、こよひの月を見ぬ里もありけり」

⇒うもれ‐い【埋れ井】

⇒うもれ‐ぎ【埋れ木】

⇒うもれぎ‐ざいく【埋れ木細工】

⇒うもれ‐ぐさ【埋れ草】

⇒うもれ‐み【埋れ身】

⇒うもれ‐みず【埋れ水】

うもれ‐い【埋れ井】‥ヰ

荒れはてて埋もれ塞がった井戸。

⇒うもれ【埋れ】

うもれ‐いた・し【埋れ甚し】

〔形ク〕

①引っ込みすぎている。内気すぎる。源氏物語真木柱「いと―・くもてなし給へるを」

②ひどく心がふさいでいる。源氏物語須磨「知らぬ国の心地して、いと―・く、いかで年月をすぐさましと思しやらる」

うもれ‐ぎ【埋れ木】

①久しく埋もれていて半ば炭化した木。亜炭の一種で、宮城県広瀬川沿岸のものが著名。

②世間から見捨てられて顧みるものもない境遇をたとえていう。和泉式部集「谷の底なる―の身は」。「―に花が咲く」。(書名別項)

⇒うもれ【埋れ】

うもれぎ【埋木】

俳諧式目書。北村季吟著。1冊。成稿後17年を経、1673年(延宝1)刊。正称「誹諧埋木」。

うもれぎ‐ざいく【埋れ木細工】

埋れ木で細工した花台などの器具や装飾品。仙台の名産。

⇒うもれ【埋れ】

うもれ‐ぐさ【埋れ草】

樹の陰などに生えて人に顧みられない草。

⇒うもれ【埋れ】

うもれ‐み【埋れ身】

世に捨てられて顧みられない身の上。能宣集「―のうへはつれなくありながら」

⇒うもれ【埋れ】

うもれ‐みず【埋れ水】‥ミヅ

草木の陰にかくれて見えない水。金葉和歌集恋「もらさばや細谷川の―影だに見えぬ恋に沈むと」

⇒うもれ【埋れ】

うも・れる【埋もれる】

〔自下一〕[文]うも・る(下二)

①他の物におおわれて下になる。

②世に知られずにある。引きこもっている。源氏物語若菜下「年ごろかく―・れて過ぐすに、耳などもすこしひがひがしくなりにたる」。「―・れた人材」

③引っこみ思案である。源氏物語末摘花「あまり―・れたらむは、心づきなくわろびたり」

④奥まっている。陰気である。源氏物語玉鬘「少し―・れたれど、丑寅の町の西の対、文殿にあるを」

う‐もん【右門】

右衛門府うえもんふの略。

う‐もん【有文】

①衣服・石帯などに模様のあること。

②(世阿弥の用語)声や節回しや手ぶりのよさなど、外形にあらわした芸の美。花鏡「手をなすは―風、舞をなすは無文風なり」

③和歌・連歌・俳諧で、着想や趣向にすぐれ巧みなもの。九州問答「常になき風情、珍しき様…上手のしわざと見えたるを―と申す」

↔無文

う‐もん【有紋】

衣服などに紋のあること。↔無紋

うや【礼】

うやうやしくすること。礼儀。いや。〈類聚名義抄〉

う‐や【雨夜】

雨の降る夜。

う‐や【烏夜】

(烏からすは黒いから)闇夜やみよ。

うやうや‐し・い【恭しい】

〔形〕[文]うやうや・し(シク)

礼儀にかなって丁重である。徒然草「人を分かず―・しく言葉すくなからん」。「―・く頭を下げる」

うや‐えぼし【礼烏帽子】

礼装用に烏帽子の峰を立てたもの。十訓抄「白き衣きぬに赤き袴着給ひて、―してぞゐ給ひたりける」

うや‐か・く【礼かく】

〔自四〕

うやうやしくする。礼儀にかなって振る舞う。今鏡「―・きてまさしくもありつるものを」

うやか・す【飢かす】

〔他四〕

飢えさせる。太平記35「母を―・し殺したりし」

う‐やく【烏薬】

クスノキ科の常緑低木。中国原産、日本の南西部で野生化。高さ約3メートルで、幹・枝は細い。雌雄異株。4月頃多数の淡黄色の小花を開く。果実は長楕円形で秋に熟し、赤色から黒く変わる。根は大きく連珠状で香気があり、中風の薬になる。天台烏薬。〈日葡辞書〉

うや・す【飢す】

〔他四〕

飢えさせる。うやかす。宝物集「五百歳の間、食物を得ずして子を―・し」

うや‐な・し【礼無し】

〔形ク〕

(→)「いやなし」に同じ。景行紀「出入―・し」

うや‐なや

(ウは諾、ナは否の意)いざこざのないさま。浮世風呂4「ひとつ鍋の物を食ひ合ふ者だから、両方で了簡すりやあ、―に行かうといふもんだす」

うやのつき【雨夜の月】

山田流箏曲。中能島検校作曲。歌詞は太平記巻2の日野俊基が鎌倉へ護送される「東下り」の名文を抜抄。

うや・ぶ【礼ぶ】

〔他上二〕

うやまう。礼儀正しくふるまう。いやぶ。

うやまい【敬い】‥マヒ

うやまうこと。尊敬。

うやま・う【敬う】‥マフ

〔他五〕

相手を尊んで礼をつくす。尊敬する。仏足石歌「―・ひまつり我が世は終へむ」。「師を―・う」

うや‐むや【有耶無耶】

①あるかないか、はっきりしないこと。転じて、いいかげんなこと。曖昧なこと。「責任の所在が―になる」「―な態度」

②(主として明治期の用法)胸がもやもやしているさま。

うやむや‐の‐せき【有耶無耶関・有也無也関】

①山形・宮城の県境にある笹谷ささや峠(大関山)辺にあった古関。むやむやの関。もやもやの関。(歌枕)

②山形・秋田の県境、象潟きさかたの南にあった関。

う・ゆ【飢ゆ】

〔自下二〕

飢ウの訛。

う・ゆ【植ゆ】

〔他下二〕

植ウの訛。狂言、宗論「大地をわり、芋の子を―・ゆる」

ヴュイヤール【Édouard Vuillard】

フランスの画家。ドニらとナビ派を設立。浮世絵の影響を受け、家庭内の情景にすぐれた作を残す。(1868〜1940)

う‐ゆう【烏有】‥イウ

[漢書司馬相如伝「烏有先生は、烏いずくんぞ此の事有らんや」]全く無いこと。何物もないこと。

⇒うゆう‐せんせい【烏有先生】

⇒烏有に帰す

うゆう‐せんせい【烏有先生】‥イウ‥

(司馬相如が仮設した人物)架空の人物。

⇒う‐ゆう【烏有】

⇒うめわか【梅若】

うめ‐わん【梅椀】

椀盛りの一種。野菜・鶏肉・魚介などを味付けし、大形の椀に盛り付けた料理。具を5種用いたところから、5弁の梅の花にちなむ名という。

うも【芋】

(→)「いも」に同じ。

う‐もう【羽毛】

①鳥類の体表をおおう、表皮の角質化したもの。その季節による更新を換羽かんうといい、夏冬で色の変わる場合は夏羽・冬羽に区別。はね。

②鳥の羽と獣の毛。折たく柴の記中「前代の御時に、―の類はすべて禁忌の物なりしかば」

⇒うもう‐きょうりゅう【羽毛恐竜】

うもう‐きょうりゅう【羽毛恐竜】

(feathered dinosaurs)体表に羽毛を持つ恐竜の総称。1990年代後半以降、中国東北地方の白亜紀前期の地層から10種を越す化石が発見され、獣脚類恐竜から鳥類が進化したとの説を確実にした。

⇒う‐もう【羽毛】

う‐もじ【う文字】

(女房詞)

①(→)内方うちかた4のこと。

②宇治茶。毛吹草5「大ふくは年も―のうぢ茶かな」

うも・す

〔他四〕

(→)「うむす(蒸す)」に同じ。〈類聚名義抄〉

うも・る【埋もる】

〔自下二〕

(ムモルとも)

⇒うもれる(下一)

うもれ【埋れ】

うもれること。引きこもりがちであること。源氏物語横笛「あな―や、こよひの月を見ぬ里もありけり」

⇒うもれ‐い【埋れ井】

⇒うもれ‐ぎ【埋れ木】

⇒うもれぎ‐ざいく【埋れ木細工】

⇒うもれ‐ぐさ【埋れ草】

⇒うもれ‐み【埋れ身】

⇒うもれ‐みず【埋れ水】

うもれ‐い【埋れ井】‥ヰ

荒れはてて埋もれ塞がった井戸。

⇒うもれ【埋れ】

うもれ‐いた・し【埋れ甚し】

〔形ク〕

①引っ込みすぎている。内気すぎる。源氏物語真木柱「いと―・くもてなし給へるを」

②ひどく心がふさいでいる。源氏物語須磨「知らぬ国の心地して、いと―・く、いかで年月をすぐさましと思しやらる」

うもれ‐ぎ【埋れ木】

①久しく埋もれていて半ば炭化した木。亜炭の一種で、宮城県広瀬川沿岸のものが著名。

②世間から見捨てられて顧みるものもない境遇をたとえていう。和泉式部集「谷の底なる―の身は」。「―に花が咲く」。(書名別項)

⇒うもれ【埋れ】

うもれぎ【埋木】

俳諧式目書。北村季吟著。1冊。成稿後17年を経、1673年(延宝1)刊。正称「誹諧埋木」。

うもれぎ‐ざいく【埋れ木細工】

埋れ木で細工した花台などの器具や装飾品。仙台の名産。

⇒うもれ【埋れ】

うもれ‐ぐさ【埋れ草】

樹の陰などに生えて人に顧みられない草。

⇒うもれ【埋れ】

うもれ‐み【埋れ身】

世に捨てられて顧みられない身の上。能宣集「―のうへはつれなくありながら」

⇒うもれ【埋れ】

うもれ‐みず【埋れ水】‥ミヅ

草木の陰にかくれて見えない水。金葉和歌集恋「もらさばや細谷川の―影だに見えぬ恋に沈むと」

⇒うもれ【埋れ】

うも・れる【埋もれる】

〔自下一〕[文]うも・る(下二)

①他の物におおわれて下になる。

②世に知られずにある。引きこもっている。源氏物語若菜下「年ごろかく―・れて過ぐすに、耳などもすこしひがひがしくなりにたる」。「―・れた人材」

③引っこみ思案である。源氏物語末摘花「あまり―・れたらむは、心づきなくわろびたり」

④奥まっている。陰気である。源氏物語玉鬘「少し―・れたれど、丑寅の町の西の対、文殿にあるを」

う‐もん【右門】

右衛門府うえもんふの略。

う‐もん【有文】

①衣服・石帯などに模様のあること。

②(世阿弥の用語)声や節回しや手ぶりのよさなど、外形にあらわした芸の美。花鏡「手をなすは―風、舞をなすは無文風なり」

③和歌・連歌・俳諧で、着想や趣向にすぐれ巧みなもの。九州問答「常になき風情、珍しき様…上手のしわざと見えたるを―と申す」

↔無文

う‐もん【有紋】

衣服などに紋のあること。↔無紋

うや【礼】

うやうやしくすること。礼儀。いや。〈類聚名義抄〉

う‐や【雨夜】

雨の降る夜。

う‐や【烏夜】

(烏からすは黒いから)闇夜やみよ。

うやうや‐し・い【恭しい】

〔形〕[文]うやうや・し(シク)

礼儀にかなって丁重である。徒然草「人を分かず―・しく言葉すくなからん」。「―・く頭を下げる」

うや‐えぼし【礼烏帽子】

礼装用に烏帽子の峰を立てたもの。十訓抄「白き衣きぬに赤き袴着給ひて、―してぞゐ給ひたりける」

うや‐か・く【礼かく】

〔自四〕

うやうやしくする。礼儀にかなって振る舞う。今鏡「―・きてまさしくもありつるものを」

うやか・す【飢かす】

〔他四〕

飢えさせる。太平記35「母を―・し殺したりし」

う‐やく【烏薬】

クスノキ科の常緑低木。中国原産、日本の南西部で野生化。高さ約3メートルで、幹・枝は細い。雌雄異株。4月頃多数の淡黄色の小花を開く。果実は長楕円形で秋に熟し、赤色から黒く変わる。根は大きく連珠状で香気があり、中風の薬になる。天台烏薬。〈日葡辞書〉

うや・す【飢す】

〔他四〕

飢えさせる。うやかす。宝物集「五百歳の間、食物を得ずして子を―・し」

うや‐な・し【礼無し】

〔形ク〕

(→)「いやなし」に同じ。景行紀「出入―・し」

うや‐なや

(ウは諾、ナは否の意)いざこざのないさま。浮世風呂4「ひとつ鍋の物を食ひ合ふ者だから、両方で了簡すりやあ、―に行かうといふもんだす」

うやのつき【雨夜の月】

山田流箏曲。中能島検校作曲。歌詞は太平記巻2の日野俊基が鎌倉へ護送される「東下り」の名文を抜抄。

うや・ぶ【礼ぶ】

〔他上二〕

うやまう。礼儀正しくふるまう。いやぶ。

うやまい【敬い】‥マヒ

うやまうこと。尊敬。

うやま・う【敬う】‥マフ

〔他五〕

相手を尊んで礼をつくす。尊敬する。仏足石歌「―・ひまつり我が世は終へむ」。「師を―・う」

うや‐むや【有耶無耶】

①あるかないか、はっきりしないこと。転じて、いいかげんなこと。曖昧なこと。「責任の所在が―になる」「―な態度」

②(主として明治期の用法)胸がもやもやしているさま。

うやむや‐の‐せき【有耶無耶関・有也無也関】

①山形・宮城の県境にある笹谷ささや峠(大関山)辺にあった古関。むやむやの関。もやもやの関。(歌枕)

②山形・秋田の県境、象潟きさかたの南にあった関。

う・ゆ【飢ゆ】

〔自下二〕

飢ウの訛。

う・ゆ【植ゆ】

〔他下二〕

植ウの訛。狂言、宗論「大地をわり、芋の子を―・ゆる」

ヴュイヤール【Édouard Vuillard】

フランスの画家。ドニらとナビ派を設立。浮世絵の影響を受け、家庭内の情景にすぐれた作を残す。(1868〜1940)

う‐ゆう【烏有】‥イウ

[漢書司馬相如伝「烏有先生は、烏いずくんぞ此の事有らんや」]全く無いこと。何物もないこと。

⇒うゆう‐せんせい【烏有先生】

⇒烏有に帰す

うゆう‐せんせい【烏有先生】‥イウ‥

(司馬相如が仮設した人物)架空の人物。

⇒う‐ゆう【烏有】

ウメバチソウ

撮影:関戸 勇

ウメバチソウ

撮影:関戸 勇

⇒うめ‐ばち【梅鉢】

うめばち‐も【梅鉢藻】

バイカモ(梅花藻)の別称。

⇒うめ‐ばち【梅鉢】

うめ‐はつづき【梅初月】

陰暦12月の異称。蔵玉集「十二、―」

うめはら【梅原】

姓氏の一つ。

⇒うめはら‐すえじ【梅原末治】

⇒うめはら‐りゅうざぶろう【梅原竜三郎】

うめはら‐すえじ【梅原末治】‥スヱヂ

考古学者。大阪府生れ。京大教授。特に東アジアの青銅器や日本の古墳の研究を進め、東洋考古学の基盤を確立。著「銅鐸の研究」など。(1893〜1983)

⇒うめはら【梅原】

うめはら‐りゅうざぶろう【梅原竜三郎】‥ラウ

洋画家。本名、良三郎。京都生れ。浅井忠・ルノワールに師事。1913年(大正2)帰国後、二科会・春陽会・国画会に参加。大和絵・琳派など日本の伝統と油彩の技法を融和させた独自の画風を確立。代表作「桜島」「北京秋天」など。文化勲章。(1888〜1986)

梅原竜三郎(1)

撮影:田村 茂

⇒うめ‐ばち【梅鉢】

うめばち‐も【梅鉢藻】

バイカモ(梅花藻)の別称。

⇒うめ‐ばち【梅鉢】

うめ‐はつづき【梅初月】

陰暦12月の異称。蔵玉集「十二、―」

うめはら【梅原】

姓氏の一つ。

⇒うめはら‐すえじ【梅原末治】

⇒うめはら‐りゅうざぶろう【梅原竜三郎】

うめはら‐すえじ【梅原末治】‥スヱヂ

考古学者。大阪府生れ。京大教授。特に東アジアの青銅器や日本の古墳の研究を進め、東洋考古学の基盤を確立。著「銅鐸の研究」など。(1893〜1983)

⇒うめはら【梅原】

うめはら‐りゅうざぶろう【梅原竜三郎】‥ラウ

洋画家。本名、良三郎。京都生れ。浅井忠・ルノワールに師事。1913年(大正2)帰国後、二科会・春陽会・国画会に参加。大和絵・琳派など日本の伝統と油彩の技法を融和させた独自の画風を確立。代表作「桜島」「北京秋天」など。文化勲章。(1888〜1986)

梅原竜三郎(1)

撮影:田村 茂

梅原竜三郎(2)

撮影:石井幸之助

梅原竜三郎(2)

撮影:石井幸之助

⇒うめはら【梅原】

うめ‐びしお【梅醤】‥ビシホ

梅干の肉をすりつぶし、砂糖をまぜ、加熱して練り上げた嘗物なめもの。

うめ‐ぼし【梅干】

梅の実を塩漬にし、取り出して日光にさらした食品。6月ころに、赤紫蘇の葉を加えて漬けることが多い。〈[季]夏〉。〈日葡辞書〉

⇒うめぼし‐あめ【梅干飴】

⇒うめぼし‐ばば【梅干婆】

うめぼし‐あめ【梅干飴】

①砂糖に水飴と水を入れて煮詰め、香料・着色料を加え、油をつけて固めた飴菓子。形と大きさが梅干に似る。

梅干飴

撮影:関戸 勇

⇒うめはら【梅原】

うめ‐びしお【梅醤】‥ビシホ

梅干の肉をすりつぶし、砂糖をまぜ、加熱して練り上げた嘗物なめもの。

うめ‐ぼし【梅干】

梅の実を塩漬にし、取り出して日光にさらした食品。6月ころに、赤紫蘇の葉を加えて漬けることが多い。〈[季]夏〉。〈日葡辞書〉

⇒うめぼし‐あめ【梅干飴】

⇒うめぼし‐ばば【梅干婆】

うめぼし‐あめ【梅干飴】

①砂糖に水飴と水を入れて煮詰め、香料・着色料を加え、油をつけて固めた飴菓子。形と大きさが梅干に似る。

梅干飴

撮影:関戸 勇

②梅酢などを加えた、酸味のある飴。

⇒うめ‐ぼし【梅干】

うめぼし‐ばば【梅干婆】

(梅干はしわがよっているので)年老いて顔にしわの多くなった女をあざけっていう語。浄瑠璃、山崎与次兵衛寿の門松「塩の辛い―がすいこな奴と思召そ」

⇒うめ‐ぼし【梅干】

うめぼり‐こくが【梅暮里谷峨】

江戸後期の洒落本作者。上総久留里藩士。代表作「傾城買二筋道」。(1750〜1821)

うめ‐み【梅見】

梅の花を見て賞すること。観梅。〈[季]春〉

⇒うめみ‐づき【梅見月】

うめ‐みぞ【埋め溝】

(→)埋樋うめどいに同じ。

うめみ‐づき【梅見月】

陰暦2月の異称。

⇒うめ‐み【梅見】

うめ‐むすび【梅結び】

花結びの一種。梅花の形に結ぶもの。

梅結び

②梅酢などを加えた、酸味のある飴。

⇒うめ‐ぼし【梅干】

うめぼし‐ばば【梅干婆】

(梅干はしわがよっているので)年老いて顔にしわの多くなった女をあざけっていう語。浄瑠璃、山崎与次兵衛寿の門松「塩の辛い―がすいこな奴と思召そ」

⇒うめ‐ぼし【梅干】

うめぼり‐こくが【梅暮里谷峨】

江戸後期の洒落本作者。上総久留里藩士。代表作「傾城買二筋道」。(1750〜1821)

うめ‐み【梅見】

梅の花を見て賞すること。観梅。〈[季]春〉

⇒うめみ‐づき【梅見月】

うめ‐みぞ【埋め溝】

(→)埋樋うめどいに同じ。

うめみ‐づき【梅見月】

陰暦2月の異称。

⇒うめ‐み【梅見】

うめ‐むすび【梅結び】

花結びの一種。梅花の形に結ぶもの。

梅結び

うめ‐もどき【梅擬き】

モチノキ科の落葉低木。高さ約3メートル。葉は梅に似、雌雄異株。5〜6月頃、淡紫色の小花を開く。晩秋、紅色または白色球形の小果を結び、落葉後も残る。観賞用に庭木とし、また冬の切花とする。落霜紅。〈[季]秋〉

うめもどき

うめ‐もどき【梅擬き】

モチノキ科の落葉低木。高さ約3メートル。葉は梅に似、雌雄異株。5〜6月頃、淡紫色の小花を開く。晩秋、紅色または白色球形の小果を結び、落葉後も残る。観賞用に庭木とし、また冬の切花とする。落霜紅。〈[季]秋〉

うめもどき

ウメモドキ

撮影:関戸 勇

ウメモドキ

撮影:関戸 勇

うめもと‐りゅう【楳茂都流】‥リウ

上方舞の一流派。江戸末期に大坂で初世楳茂都扇性せんしょう( 〜1894)が創始。

うめや‐しぶ【梅谷渋】

紅梅の根を煎じて明礬みょうばんを加えた、黄色味を帯びた赤色の染汁。近世、これで染めた狩衣かりぎぬ・直垂ひたたれなどの地じを木蘭地もくらんじという。

うめ‐ゆ【埋湯・填湯】

水を加えてぬるくした湯。

うめ‐ようかん【梅羊羹】‥ヤウ‥

梅の果肉のエキスを加えて作った羊羹。水戸の名産。

う・める【埋める】

〔他下一〕[文]う・む(下二)

①穴や空所を満たす。また、中に入れた物の上をおおって見えなくする。うずめる。平家物語7「さばかり深き谷一つを、平家の勢七万余騎でぞ―・めたりける」。「ごみを庭に―・める」「欠員を―・める」

②水を加えてうすめる。また、湯をぬるくする。日葡辞書「サケニミヅヲウムル」。浮世風呂前「あついと言へば水を―・め、ぬるいと言へば湯を―・める」

うめわか【梅若】

能楽の一派。もと丹波猿楽の一座。

⇒うめわか‐まんざぶろう【梅若万三郎】

⇒うめわか‐みのる【梅若実】

⇒うめわか‐ろくろう【梅若六郎】

うめわか‐き【梅若忌】

梅若丸の忌日で、陰暦3月15日。梅若塚のある隅田川畔の木母寺もくぼじで法要が修される(今は4月15日)。〈[季]春〉

うめわかまる【梅若丸】

謡曲「隅田川」中の人物。吉田少将の子。人買いに誘拐されて東国に下り、隅田川畔で病死。浄瑠璃・歌舞伎の隅田川物にも登場。→梅若忌

うめわか‐まんざぶろう【梅若万三郎】‥ラウ

能楽師。シテ方観世流。

①(初世)初世梅若実みのるの長子。東京の人。1921年(大正10)観世流を脱退して梅若流を樹立したが、弟六郎(後の2世実)に家元を譲り、33年(昭和8)観世流に復帰。文化勲章。(1868〜1946)

②(2世)初世の4子。本名万佐世。(1908〜1991)

⇒うめわか【梅若】

うめわか‐みのる【梅若実】

能楽師。シテ方観世流。

①(初世)初名亀次郎、のち六之丞・六郎。東京の人。維新前後能楽界衰微の時、その復興に努力し、宝生九郎・桜間伴馬(左陣)とともに明治三名人の一人といわれた。(1828〜1909)

②(2世)初世の次子。初名竹世、のち六郎・景昭。東京の人。兄万三郎とともに観世流を脱退して梅若流を樹立。兄についで2世家元となったが、1954年観世流に復した。(1878〜1959)

梅若実

撮影:田沼武能

うめもと‐りゅう【楳茂都流】‥リウ

上方舞の一流派。江戸末期に大坂で初世楳茂都扇性せんしょう( 〜1894)が創始。

うめや‐しぶ【梅谷渋】

紅梅の根を煎じて明礬みょうばんを加えた、黄色味を帯びた赤色の染汁。近世、これで染めた狩衣かりぎぬ・直垂ひたたれなどの地じを木蘭地もくらんじという。

うめ‐ゆ【埋湯・填湯】

水を加えてぬるくした湯。

うめ‐ようかん【梅羊羹】‥ヤウ‥

梅の果肉のエキスを加えて作った羊羹。水戸の名産。

う・める【埋める】

〔他下一〕[文]う・む(下二)

①穴や空所を満たす。また、中に入れた物の上をおおって見えなくする。うずめる。平家物語7「さばかり深き谷一つを、平家の勢七万余騎でぞ―・めたりける」。「ごみを庭に―・める」「欠員を―・める」

②水を加えてうすめる。また、湯をぬるくする。日葡辞書「サケニミヅヲウムル」。浮世風呂前「あついと言へば水を―・め、ぬるいと言へば湯を―・める」

うめわか【梅若】

能楽の一派。もと丹波猿楽の一座。

⇒うめわか‐まんざぶろう【梅若万三郎】

⇒うめわか‐みのる【梅若実】

⇒うめわか‐ろくろう【梅若六郎】

うめわか‐き【梅若忌】

梅若丸の忌日で、陰暦3月15日。梅若塚のある隅田川畔の木母寺もくぼじで法要が修される(今は4月15日)。〈[季]春〉

うめわかまる【梅若丸】

謡曲「隅田川」中の人物。吉田少将の子。人買いに誘拐されて東国に下り、隅田川畔で病死。浄瑠璃・歌舞伎の隅田川物にも登場。→梅若忌

うめわか‐まんざぶろう【梅若万三郎】‥ラウ

能楽師。シテ方観世流。

①(初世)初世梅若実みのるの長子。東京の人。1921年(大正10)観世流を脱退して梅若流を樹立したが、弟六郎(後の2世実)に家元を譲り、33年(昭和8)観世流に復帰。文化勲章。(1868〜1946)

②(2世)初世の4子。本名万佐世。(1908〜1991)

⇒うめわか【梅若】

うめわか‐みのる【梅若実】

能楽師。シテ方観世流。

①(初世)初名亀次郎、のち六之丞・六郎。東京の人。維新前後能楽界衰微の時、その復興に努力し、宝生九郎・桜間伴馬(左陣)とともに明治三名人の一人といわれた。(1828〜1909)

②(2世)初世の次子。初名竹世、のち六郎・景昭。東京の人。兄万三郎とともに観世流を脱退して梅若流を樹立。兄についで2世家元となったが、1954年観世流に復した。(1878〜1959)

梅若実

撮影:田沼武能

⇒うめわか【梅若】

うめわか‐ろくろう【梅若六郎】‥ラウ

能楽師。シテ方観世流。2世梅若実みのるの長子。初名亀之たかし、のち景英かげふさ・六之丞。父の隠居により家督を継ぎ活躍。(1907〜1979)

梅若六郎

撮影:田沼武能

⇒うめわか【梅若】

うめわか‐ろくろう【梅若六郎】‥ラウ

能楽師。シテ方観世流。2世梅若実みのるの長子。初名亀之たかし、のち景英かげふさ・六之丞。父の隠居により家督を継ぎ活躍。(1907〜1979)

梅若六郎

撮影:田沼武能

⇒うめわか【梅若】

うめ‐わん【梅椀】

椀盛りの一種。野菜・鶏肉・魚介などを味付けし、大形の椀に盛り付けた料理。具を5種用いたところから、5弁の梅の花にちなむ名という。

うも【芋】

(→)「いも」に同じ。

う‐もう【羽毛】

①鳥類の体表をおおう、表皮の角質化したもの。その季節による更新を換羽かんうといい、夏冬で色の変わる場合は夏羽・冬羽に区別。はね。

②鳥の羽と獣の毛。折たく柴の記中「前代の御時に、―の類はすべて禁忌の物なりしかば」

⇒うもう‐きょうりゅう【羽毛恐竜】

うもう‐きょうりゅう【羽毛恐竜】

(feathered dinosaurs)体表に羽毛を持つ恐竜の総称。1990年代後半以降、中国東北地方の白亜紀前期の地層から10種を越す化石が発見され、獣脚類恐竜から鳥類が進化したとの説を確実にした。

⇒う‐もう【羽毛】

う‐もじ【う文字】

(女房詞)

①(→)内方うちかた4のこと。

②宇治茶。毛吹草5「大ふくは年も―のうぢ茶かな」

うも・す

〔他四〕

(→)「うむす(蒸す)」に同じ。〈類聚名義抄〉

うも・る【埋もる】

〔自下二〕

(ムモルとも)

⇒うもれる(下一)

うもれ【埋れ】

うもれること。引きこもりがちであること。源氏物語横笛「あな―や、こよひの月を見ぬ里もありけり」

⇒うもれ‐い【埋れ井】

⇒うもれ‐ぎ【埋れ木】

⇒うもれぎ‐ざいく【埋れ木細工】

⇒うもれ‐ぐさ【埋れ草】

⇒うもれ‐み【埋れ身】

⇒うもれ‐みず【埋れ水】

うもれ‐い【埋れ井】‥ヰ

荒れはてて埋もれ塞がった井戸。

⇒うもれ【埋れ】

うもれ‐いた・し【埋れ甚し】

〔形ク〕

①引っ込みすぎている。内気すぎる。源氏物語真木柱「いと―・くもてなし給へるを」

②ひどく心がふさいでいる。源氏物語須磨「知らぬ国の心地して、いと―・く、いかで年月をすぐさましと思しやらる」

うもれ‐ぎ【埋れ木】

①久しく埋もれていて半ば炭化した木。亜炭の一種で、宮城県広瀬川沿岸のものが著名。

②世間から見捨てられて顧みるものもない境遇をたとえていう。和泉式部集「谷の底なる―の身は」。「―に花が咲く」。(書名別項)

⇒うもれ【埋れ】

うもれぎ【埋木】

俳諧式目書。北村季吟著。1冊。成稿後17年を経、1673年(延宝1)刊。正称「誹諧埋木」。

うもれぎ‐ざいく【埋れ木細工】

埋れ木で細工した花台などの器具や装飾品。仙台の名産。

⇒うもれ【埋れ】

うもれ‐ぐさ【埋れ草】

樹の陰などに生えて人に顧みられない草。

⇒うもれ【埋れ】

うもれ‐み【埋れ身】

世に捨てられて顧みられない身の上。能宣集「―のうへはつれなくありながら」

⇒うもれ【埋れ】

うもれ‐みず【埋れ水】‥ミヅ

草木の陰にかくれて見えない水。金葉和歌集恋「もらさばや細谷川の―影だに見えぬ恋に沈むと」

⇒うもれ【埋れ】

うも・れる【埋もれる】

〔自下一〕[文]うも・る(下二)

①他の物におおわれて下になる。

②世に知られずにある。引きこもっている。源氏物語若菜下「年ごろかく―・れて過ぐすに、耳などもすこしひがひがしくなりにたる」。「―・れた人材」

③引っこみ思案である。源氏物語末摘花「あまり―・れたらむは、心づきなくわろびたり」

④奥まっている。陰気である。源氏物語玉鬘「少し―・れたれど、丑寅の町の西の対、文殿にあるを」

う‐もん【右門】

右衛門府うえもんふの略。

う‐もん【有文】

①衣服・石帯などに模様のあること。

②(世阿弥の用語)声や節回しや手ぶりのよさなど、外形にあらわした芸の美。花鏡「手をなすは―風、舞をなすは無文風なり」

③和歌・連歌・俳諧で、着想や趣向にすぐれ巧みなもの。九州問答「常になき風情、珍しき様…上手のしわざと見えたるを―と申す」

↔無文

う‐もん【有紋】

衣服などに紋のあること。↔無紋

うや【礼】

うやうやしくすること。礼儀。いや。〈類聚名義抄〉

う‐や【雨夜】

雨の降る夜。

う‐や【烏夜】

(烏からすは黒いから)闇夜やみよ。

うやうや‐し・い【恭しい】

〔形〕[文]うやうや・し(シク)

礼儀にかなって丁重である。徒然草「人を分かず―・しく言葉すくなからん」。「―・く頭を下げる」

うや‐えぼし【礼烏帽子】

礼装用に烏帽子の峰を立てたもの。十訓抄「白き衣きぬに赤き袴着給ひて、―してぞゐ給ひたりける」

うや‐か・く【礼かく】

〔自四〕

うやうやしくする。礼儀にかなって振る舞う。今鏡「―・きてまさしくもありつるものを」

うやか・す【飢かす】

〔他四〕

飢えさせる。太平記35「母を―・し殺したりし」

う‐やく【烏薬】

クスノキ科の常緑低木。中国原産、日本の南西部で野生化。高さ約3メートルで、幹・枝は細い。雌雄異株。4月頃多数の淡黄色の小花を開く。果実は長楕円形で秋に熟し、赤色から黒く変わる。根は大きく連珠状で香気があり、中風の薬になる。天台烏薬。〈日葡辞書〉

うや・す【飢す】

〔他四〕

飢えさせる。うやかす。宝物集「五百歳の間、食物を得ずして子を―・し」

うや‐な・し【礼無し】

〔形ク〕

(→)「いやなし」に同じ。景行紀「出入―・し」

うや‐なや

(ウは諾、ナは否の意)いざこざのないさま。浮世風呂4「ひとつ鍋の物を食ひ合ふ者だから、両方で了簡すりやあ、―に行かうといふもんだす」

うやのつき【雨夜の月】

山田流箏曲。中能島検校作曲。歌詞は太平記巻2の日野俊基が鎌倉へ護送される「東下り」の名文を抜抄。

うや・ぶ【礼ぶ】

〔他上二〕

うやまう。礼儀正しくふるまう。いやぶ。

うやまい【敬い】‥マヒ

うやまうこと。尊敬。

うやま・う【敬う】‥マフ

〔他五〕

相手を尊んで礼をつくす。尊敬する。仏足石歌「―・ひまつり我が世は終へむ」。「師を―・う」

うや‐むや【有耶無耶】

①あるかないか、はっきりしないこと。転じて、いいかげんなこと。曖昧なこと。「責任の所在が―になる」「―な態度」

②(主として明治期の用法)胸がもやもやしているさま。

うやむや‐の‐せき【有耶無耶関・有也無也関】

①山形・宮城の県境にある笹谷ささや峠(大関山)辺にあった古関。むやむやの関。もやもやの関。(歌枕)

②山形・秋田の県境、象潟きさかたの南にあった関。

う・ゆ【飢ゆ】

〔自下二〕

飢ウの訛。

う・ゆ【植ゆ】

〔他下二〕

植ウの訛。狂言、宗論「大地をわり、芋の子を―・ゆる」

ヴュイヤール【Édouard Vuillard】

フランスの画家。ドニらとナビ派を設立。浮世絵の影響を受け、家庭内の情景にすぐれた作を残す。(1868〜1940)

う‐ゆう【烏有】‥イウ

[漢書司馬相如伝「烏有先生は、烏いずくんぞ此の事有らんや」]全く無いこと。何物もないこと。

⇒うゆう‐せんせい【烏有先生】

⇒烏有に帰す

うゆう‐せんせい【烏有先生】‥イウ‥

(司馬相如が仮設した人物)架空の人物。

⇒う‐ゆう【烏有】

⇒うめわか【梅若】

うめ‐わん【梅椀】

椀盛りの一種。野菜・鶏肉・魚介などを味付けし、大形の椀に盛り付けた料理。具を5種用いたところから、5弁の梅の花にちなむ名という。

うも【芋】

(→)「いも」に同じ。

う‐もう【羽毛】

①鳥類の体表をおおう、表皮の角質化したもの。その季節による更新を換羽かんうといい、夏冬で色の変わる場合は夏羽・冬羽に区別。はね。

②鳥の羽と獣の毛。折たく柴の記中「前代の御時に、―の類はすべて禁忌の物なりしかば」

⇒うもう‐きょうりゅう【羽毛恐竜】

うもう‐きょうりゅう【羽毛恐竜】

(feathered dinosaurs)体表に羽毛を持つ恐竜の総称。1990年代後半以降、中国東北地方の白亜紀前期の地層から10種を越す化石が発見され、獣脚類恐竜から鳥類が進化したとの説を確実にした。

⇒う‐もう【羽毛】

う‐もじ【う文字】

(女房詞)

①(→)内方うちかた4のこと。

②宇治茶。毛吹草5「大ふくは年も―のうぢ茶かな」

うも・す

〔他四〕

(→)「うむす(蒸す)」に同じ。〈類聚名義抄〉

うも・る【埋もる】

〔自下二〕

(ムモルとも)

⇒うもれる(下一)

うもれ【埋れ】

うもれること。引きこもりがちであること。源氏物語横笛「あな―や、こよひの月を見ぬ里もありけり」

⇒うもれ‐い【埋れ井】

⇒うもれ‐ぎ【埋れ木】

⇒うもれぎ‐ざいく【埋れ木細工】

⇒うもれ‐ぐさ【埋れ草】

⇒うもれ‐み【埋れ身】

⇒うもれ‐みず【埋れ水】

うもれ‐い【埋れ井】‥ヰ

荒れはてて埋もれ塞がった井戸。

⇒うもれ【埋れ】

うもれ‐いた・し【埋れ甚し】

〔形ク〕

①引っ込みすぎている。内気すぎる。源氏物語真木柱「いと―・くもてなし給へるを」

②ひどく心がふさいでいる。源氏物語須磨「知らぬ国の心地して、いと―・く、いかで年月をすぐさましと思しやらる」

うもれ‐ぎ【埋れ木】

①久しく埋もれていて半ば炭化した木。亜炭の一種で、宮城県広瀬川沿岸のものが著名。

②世間から見捨てられて顧みるものもない境遇をたとえていう。和泉式部集「谷の底なる―の身は」。「―に花が咲く」。(書名別項)

⇒うもれ【埋れ】

うもれぎ【埋木】

俳諧式目書。北村季吟著。1冊。成稿後17年を経、1673年(延宝1)刊。正称「誹諧埋木」。

うもれぎ‐ざいく【埋れ木細工】

埋れ木で細工した花台などの器具や装飾品。仙台の名産。

⇒うもれ【埋れ】

うもれ‐ぐさ【埋れ草】

樹の陰などに生えて人に顧みられない草。

⇒うもれ【埋れ】

うもれ‐み【埋れ身】

世に捨てられて顧みられない身の上。能宣集「―のうへはつれなくありながら」

⇒うもれ【埋れ】

うもれ‐みず【埋れ水】‥ミヅ

草木の陰にかくれて見えない水。金葉和歌集恋「もらさばや細谷川の―影だに見えぬ恋に沈むと」

⇒うもれ【埋れ】

うも・れる【埋もれる】

〔自下一〕[文]うも・る(下二)

①他の物におおわれて下になる。

②世に知られずにある。引きこもっている。源氏物語若菜下「年ごろかく―・れて過ぐすに、耳などもすこしひがひがしくなりにたる」。「―・れた人材」

③引っこみ思案である。源氏物語末摘花「あまり―・れたらむは、心づきなくわろびたり」

④奥まっている。陰気である。源氏物語玉鬘「少し―・れたれど、丑寅の町の西の対、文殿にあるを」

う‐もん【右門】

右衛門府うえもんふの略。

う‐もん【有文】

①衣服・石帯などに模様のあること。

②(世阿弥の用語)声や節回しや手ぶりのよさなど、外形にあらわした芸の美。花鏡「手をなすは―風、舞をなすは無文風なり」

③和歌・連歌・俳諧で、着想や趣向にすぐれ巧みなもの。九州問答「常になき風情、珍しき様…上手のしわざと見えたるを―と申す」

↔無文

う‐もん【有紋】

衣服などに紋のあること。↔無紋

うや【礼】

うやうやしくすること。礼儀。いや。〈類聚名義抄〉

う‐や【雨夜】

雨の降る夜。

う‐や【烏夜】

(烏からすは黒いから)闇夜やみよ。

うやうや‐し・い【恭しい】

〔形〕[文]うやうや・し(シク)

礼儀にかなって丁重である。徒然草「人を分かず―・しく言葉すくなからん」。「―・く頭を下げる」

うや‐えぼし【礼烏帽子】

礼装用に烏帽子の峰を立てたもの。十訓抄「白き衣きぬに赤き袴着給ひて、―してぞゐ給ひたりける」

うや‐か・く【礼かく】

〔自四〕

うやうやしくする。礼儀にかなって振る舞う。今鏡「―・きてまさしくもありつるものを」

うやか・す【飢かす】

〔他四〕

飢えさせる。太平記35「母を―・し殺したりし」

う‐やく【烏薬】

クスノキ科の常緑低木。中国原産、日本の南西部で野生化。高さ約3メートルで、幹・枝は細い。雌雄異株。4月頃多数の淡黄色の小花を開く。果実は長楕円形で秋に熟し、赤色から黒く変わる。根は大きく連珠状で香気があり、中風の薬になる。天台烏薬。〈日葡辞書〉

うや・す【飢す】

〔他四〕

飢えさせる。うやかす。宝物集「五百歳の間、食物を得ずして子を―・し」

うや‐な・し【礼無し】

〔形ク〕

(→)「いやなし」に同じ。景行紀「出入―・し」

うや‐なや

(ウは諾、ナは否の意)いざこざのないさま。浮世風呂4「ひとつ鍋の物を食ひ合ふ者だから、両方で了簡すりやあ、―に行かうといふもんだす」

うやのつき【雨夜の月】

山田流箏曲。中能島検校作曲。歌詞は太平記巻2の日野俊基が鎌倉へ護送される「東下り」の名文を抜抄。

うや・ぶ【礼ぶ】

〔他上二〕

うやまう。礼儀正しくふるまう。いやぶ。

うやまい【敬い】‥マヒ

うやまうこと。尊敬。

うやま・う【敬う】‥マフ

〔他五〕

相手を尊んで礼をつくす。尊敬する。仏足石歌「―・ひまつり我が世は終へむ」。「師を―・う」

うや‐むや【有耶無耶】

①あるかないか、はっきりしないこと。転じて、いいかげんなこと。曖昧なこと。「責任の所在が―になる」「―な態度」

②(主として明治期の用法)胸がもやもやしているさま。

うやむや‐の‐せき【有耶無耶関・有也無也関】

①山形・宮城の県境にある笹谷ささや峠(大関山)辺にあった古関。むやむやの関。もやもやの関。(歌枕)

②山形・秋田の県境、象潟きさかたの南にあった関。

う・ゆ【飢ゆ】

〔自下二〕

飢ウの訛。

う・ゆ【植ゆ】

〔他下二〕

植ウの訛。狂言、宗論「大地をわり、芋の子を―・ゆる」

ヴュイヤール【Édouard Vuillard】

フランスの画家。ドニらとナビ派を設立。浮世絵の影響を受け、家庭内の情景にすぐれた作を残す。(1868〜1940)

う‐ゆう【烏有】‥イウ

[漢書司馬相如伝「烏有先生は、烏いずくんぞ此の事有らんや」]全く無いこと。何物もないこと。

⇒うゆう‐せんせい【烏有先生】

⇒烏有に帰す

うゆう‐せんせい【烏有先生】‥イウ‥

(司馬相如が仮設した人物)架空の人物。

⇒う‐ゆう【烏有】

広辞苑 ページ 1965 での【○梅は食うとも核食うな、中に天神寝てござる】単語。