複数辞典一括検索+![]()

![]()

○世は回り持ちよはまわりもち🔗⭐🔉

○世は回り持ちよはまわりもち

世の貧富は運に従ってかわるがわるにくるものだ。天下は回り持ち。世間胸算用5「―の宝なれば、一人として吟味する事にはあらず」

⇒よ【世・代】

よ‐ばり【夜尿】

寝小便。よつばり。よじと。日葡辞書「ヨバリヲスル、また、タルル」

よば・る【呼ばる】

〔他四〕

呼ぶ。赤染衛門集「近き程にて―・らましなどいひて」

よば・れる【呼ばれる】

〔自下一〕

①言われる。称せられる。

②招かれる。特に、御馳走になる。「食事を―・れる」

よばわり【呼ばわり】ヨバハリ

①大声で呼ぶこと。叫ぶこと。

②その名を負わせること。「盗人―」

よばわ・る【呼ばわる】ヨバハル

〔自五〕

大声で言う、また、叫ぶ。日葡辞書「タカラカニヨバワル」

よ‐ばん【夜番】

夜、番をすること。夜の当番。また、その人。夜警。やばん。〈[季]冬〉

よばんめ‐もの【四番目物】

正式の5番立ての演能で、4番目に演ぜられるのを本則とする能。曲の性格は種々で、主人公も狂女・武士・怨霊など広範囲にわたる。「百万」「三井寺」「歌占」「盛久」「景清」「邯鄲」「自然じねん居士」「通小町」「求塚もとめづか」など。

よ‐び【予備・預備】

①あらかじめそなえること。前もって用意しておくこと。また、そのもの。「―の金」

②予備役よびえきの略。

③〔法〕犯罪の実行の着手以前における一切の準備行為。内乱罪・殺人罪・強盗罪のような重大な犯罪については例外的にこれを罰している。

よび‐あ・げる【呼び上げる】

〔他下一〕[文]よびあ・ぐ(下二)

①声高く呼ぶ。呼びたてる。また、呼びよせる。

②下にいる者を、呼んで上がらせる。

よび‐あつ・める【呼び集める】

〔他下一〕[文]よびあつ・む(下二)

呼び寄せて集める。広く声をかけて集める。「国中から―・めた兵士」

よび‐い・く【呼び活く】

〔他下二〕

呼び立てて生きかえらせる。好色五人女2「息のかよふを頼みにして―・けけるに」

よび‐い・ず【呼び出づ】‥イヅ

〔他下二〕

(→)「よびだす」に同じ。宇津保物語藤原君「兵衛の君―・でて」

よび‐いだ・す【呼び出す】

〔他五〕

(→)「よびだす」に同じ。

よび‐い・れる【呼び入れる】

〔他下一〕[文]よびい・る(下二)

①呼んで内に入らせる。招き入れる。

②嫁として家に入れる。西鶴織留6「―・れて間のなき女房」

よび‐うり【呼売り】

大声で品物の名を言いながら売り歩くこと。また、その人。

よび‐えき【予備役】

現役を終わった軍人が、その後一定期間服する常備兵役。必要に応じて召集される。

よび‐おこ・す【呼び起こす】

〔他五〕

①呼んで眼をさまさせる。

②(記憶・感情などを)現れ出させる。ひきおこす。「記憶を―・す」「感動を―・す」

よび‐かえ・す【呼び返す】‥カヘス

〔他五〕

呼んで引き返させる。呼びもどす。「親元へ―・す」

よび‐がくせい【予備学生】

(→)海軍予備学生に同じ。

よび‐かけ【呼掛け】

①呼びかけること。また、その言葉。「―に応ずる」

②能で、幕を出ながら、すでに舞台に出ている役に遥かに声をかける心で「のう」などと呼び掛けること。

よび‐か・ける【呼び掛ける】

〔他下一〕[文]よびか・く(下二)

①声をかけて呼ぶ。「道で旧友に―・けられる」

②主張をのべて、賛同を求めたり行動を促したりする。言葉で人に働きかけて誘う。「参加を―・ける」「自粛を―・ける」

よび‐がね【呼鐘】

人を呼び寄せるために鳴らす鐘。

よび‐かわ・す【呼び交わす】‥カハス

〔他五〕

互いに呼ぶ。呼びあう。万葉集17「つま―・す」

よび‐きょういく【予備教育】‥ケウ‥

ある事の予備のために施す教育。

よび‐きん【予備金】

①予算外の出費、または緊急の費用のために備えておく金。予備費。

②国会・裁判所の予算で、予見しがたい予算の不足に充てるために計上するもの。国家予算の予備費にあたる。

よび‐ぐ・す【呼び具す】

〔他サ変〕

呼び寄せてひきつれる。宇治拾遺物語14「法師ばら―・して来こ」

よび‐ぐん【予備軍】

①控えの軍隊。また、予備役から成る軍隊。

②現在活動している集団に対して、将来そうなる可能性のある人々。「サラリーマン―」

よび‐こ【呼子】

(→)「呼子よぶこの笛」に同じ。

よび‐こう【予備校】‥カウ

①大学などの入学試験のための教育をする各種学校。

②古く、大学入学予定者に予備教育をした学校。大学予備門。

よび‐こうしょう【予備交渉】‥カウセフ

正式の交渉に入る準備として、交渉内容の細目や技術的な問題について行う交渉。

よび‐ごえ【呼び声】‥ゴヱ

①呼ぶ声。呼び立てる声。万葉集3「網子あご調ととのふる海人あまの―」。「店員の―」

②名称。呼び名。となえ。醒睡笑「われらはうかとした―はいやで御座ある」

③任命や人選についての評判。うわさ。「優勝候補の―が高い」

よび‐こ・す【呼び越す】

〔他四〕

呼んで、来させる。招いて、来させる。太平記36「その勢を―・し」

よび‐こみ【呼込み】

興行場・商店などの前に立ち、通行人に声をかけて中に入るように誘うこと。また、誘う者。河童かっぱ。

よび‐こ・む【呼び込む】

[一]〔他下二〕

呼んで中に入らせる。招き入れる。今昔物語集27「陰陽師を―・めたりけるに」

[二]〔他五〕

呼んで中に入らせる。呼び入れる。また、手もとに引き寄せる。引き入れる。「客を―・む」

よび‐さま・す【呼び覚ます】

〔他五〕

①呼んで眼をさまさせる。

②忘れていることを思い出させる。「記憶を―・す」

よび‐じお【呼び塩】‥ジホ

①食品の甘味を強めるために塩を加えること。また、その塩。

②塩出しする時、水に少量の塩を入れること。また、その塩。

よび‐しけん【予備試験】

本試験に先だち、本試験を受ける学力があるか否かをためす試験。

よび‐じょう【呼状】‥ジヤウ

呼び出し状。召喚状。

よび‐す・う【呼び据う】

〔他下二〕

呼んで座らせる。招いてそこに居させる。竹取物語「匠たくみをばかぐや姫―・ゑて」

よび‐すて【呼捨て】

(ヨビズテとも)人の名を呼ぶ時に殿・様・さん・君などの敬称を添えないこと。よびつけ。

よび‐だし【呼出し】

①呼び出すこと。出頭させること。召喚。

②江戸時代、訴状を受理した裁判官が被告を呼び出すこと。また、その文書。

③江戸時代、銭湯で陸湯おかゆを汲み出すために枡ます形に構えた所。

④相撲で、取り組む力士の名を呼んで土俵に上がらせる役。触れ太鼓や櫓やぐら太鼓を打ち、土俵を整備するなどの仕事も分担する。呼出奴やっこ。

⑤吉原で、太夫・格子の位がなくなって以後、散茶の中から出た最上位の遊女の称。張見世をせず、仲の町で客に会ったのでいう。細見さいけんでは入山形に星をつけて示す。

⑥深川の遊里で、子供屋に抱えられていて、呼び出されて茶屋で客に接する遊女。伏玉ふせだまの対。

⑦呼出し電話の略。

⇒よびだし‐ぐわ【呼出し桑】

⇒よびだし‐じょう【呼出し状】

⇒よびだし‐でんわ【呼出し電話】

よびだし‐ぐわ【呼出し桑】‥グハ

蚕を掃立てする時に初めて与える、刻んだ桑の葉。

⇒よび‐だし【呼出し】

よびだし‐じょう【呼出し状】‥ジヤウ

呼び出すための文書。出頭を命ずるために発する書面。

⇒よび‐だし【呼出し】

よびだし‐でんわ【呼出し電話】

電話の設備のない者が、電話の設備のある者に取次を依頼し、その呼出しによって通話をすること。

⇒よび‐だし【呼出し】

よび‐だ・す【呼び出す】

〔他五〕

①呼んで出頭させる。呼んで来させる。召しだす。天草本伊曾保物語「秘蔵せらるる小犬があつたを女中の前に―・し」。「電話口に―・す」「重役室に―・す」

②呼んで外へ出させる。呼んでさそい出す。

③呼ぶことをしはじめる。

よび‐たて【呼立て】

①呼び立てること。

②合図をして立ち去らせること。また、その合図。元禄大平記「太鼓の―を聞くまでに」

よび‐た・てる【呼び立てる】

〔他下一〕[文]よびた・つ(下二)

①声を張り上げて呼ぶ。せわしくその名を呼ぶ。東海道中膝栗毛2「―・つる女の声は」

②わざわざ招き寄せる。「ささいな用で―・てるな」

よび‐ちしき【予備知識】

ある事柄を研究したり実行したりするのにあらかじめ必要な知識。

よび‐ちょうさ【予備調査】‥テウ‥

ある事を効果的に遂行するために、準備としてあらかじめ行う調査。

よび‐づかい【呼使】‥ヅカヒ

呼びに来る使い。色道大鏡「挙屋より―うくれば」

よび‐つぎ【呼び接ぎ】

(→)「寄せ接ぎ」に同じ。

よび‐つ・ぐ【呼び次ぐ】

〔他四〕

つぎつぎに伝えて呼ぶ。また、取り次いで呼ぶ。好色一代男6「権七様御出と―・ぎぬ」

よび‐つけ【呼付け】

①呼び寄せること。

②呼び馴れること。

③(→)「よびすて」に同じ。「人を―にするな」

よび‐つ・ける【呼び付ける】

〔他下一〕[文]よびつ・く(下二)

①呼んで自分の所へ来させる。「―・けてしかる」

②呼び馴れる。

よ‐ひと【世人】

世の人。世間の人。せじん。万葉集13「人は花物そうつせみ―」

よび‐どい【呼樋】‥ドヒ

軒樋のきどいと竪樋たてどいとをつなぐ曲がった樋。鮟鱇あんこう。

よび‐とうき【予備登記】

本登記に備えて行われる登記。仮登記がその例。

よび‐どき【呼び時】

①呼ぶべき時。呼ぶのに都合のよい時。

②嫁をとるべき年ごろ。好色一代女4「その妹もやり時になり…その弟に―になり」

よび‐と・める【呼び止める】

〔他下一〕[文]よびと・む(下二)

声をかけて止まらせる。「通り過ぎる人を―・める」

よ‐ひとよ【夜一夜】

夜どおし。よもすがら。終夜。よっぴて。土佐日記「―とかく遊ぶやうにて明けにけり」

よび‐とよ・む【呼び響む】

[一]〔他下二〕

声を立てて響きとどろかせる。万葉集19「足引の山―・めさ夜中に鳴くほととぎす」

[二]〔自四〕

呼び声が響きとどろく。古今和歌集墨滅歌「そま人は宮木ひくらしあしひきの山の山彦―・むなり」

よび‐どり【呼鳥】

おとり。媒鳥。

よび‐と・る【呼び取る】

〔他四〕

呼び寄せる。呼び迎える。呼んで引き取る。竹取物語「翁を―・りていふやう」

よび‐な【呼び名】

①そのものを普通に呼ぶ時の名。特に、実名に対して平常呼びならわしている名前。仮名けみょう。通称。

②宮仕えの女房に、官名や国名などを付けて呼んだこと。弁内侍べんのないし・讃岐典侍さぬきのすけの類。

よび‐ならわ・す【呼び習わす・呼び慣わす】‥ナラハス

習慣として、ある呼び方をする。常にそう呼ぶ。

よび‐ぬり【呼塗】

壁などに粗塗あらぬりをした後、すぐに木舞こまいの裏からも土を塗ること。

よび‐ね【呼値】

取引所で、売買する者が意思表示のために口頭や手指で示す値段。売ろうとする値段は売り呼値、買おうとする値段は買い呼値。

よび‐はな・つ【呼び放つ】

〔他四〕

呼び寄せて他のものから離れさせる。宇津保物語藤原君「あて宮を―・ち奉り給ひて、見せ奉り給へば」

よび‐はんじ【予備判事】

旧制で、司法官試補が実務修習後、考試に合格したが空席がないため正式の判事に補せられないもの。

よび‐ひ【予備費】

①予備のための費用。予備金。

②予見することのできない個別歳出予算の不足に充てるために、国家・地方公共団体の予算にあらかじめ計上するもの。国の場合、内閣の責任で支出することができ、事後に国会の承諾を得なければならない。

よび‐ぶえ【呼笛】

(→)「呼子よぶこの笛」に同じ。

よび‐まわ・る【呼び回る】‥マハル

〔他五〕

呼びながらあちらこちらをまわる。

よび‐みず【呼び水】‥ミヅ

①ポンプの水が出ない時、上から別の水を注ぎ込んで水が出るようにすること。また、その水。誘い水。

②比喩的に、ある物事を引き出すきっかけ。「景気回復の―」

⇒よびみず‐コック【呼び水コック】

よびみず‐コック【呼び水コック】‥ミヅ‥

〔機〕(priming cock)渦巻ポンプの容器の頂部にある漏斗状のもの。始動に先だってここから水を入れる。

⇒よび‐みず【呼び水】

よび‐むか・える【呼び迎える】‥ムカヘル

〔他下一〕[文]よびむか・ふ(下二)

呼んで迎え入れる。呼びとる。

よび‐もどし【呼び戻し】

相撲の手の一つ。四つに組んだ体勢で、上手から引きつけて相手の体を手元に呼び込み、一方の差し手をかえすようにして激しく突き出し、相手を浮き上がらせるようにして後ろに倒すもの。

よびもどし

よび‐もど・す【呼び戻す】

〔他五〕

①呼んでもどらせる。

②もとの状態に返らせる。「記憶を―・す」

よび‐もの【呼び物】

①遊興の相手として呼ぶ女。好色一代女1「一人を金一角に定めおきしは、軽行なる―なり」

②興行や催し物などで人気を呼び集めるもの。評判のもの。「本日の公演の―」

よび‐や【呼び屋】

①昔、京坂地方で、囲かこい女郎を呼び迎えた小楼。揚屋より格式が劣り、太夫・天神は呼べなかった。

②海外から芸能人などを招いて興行する職業の俗称。プロモーター。

よ‐びょう【余病】‥ビヤウ

ある病気に伴って起こる別の病気。「―を併発する」

よび‐よ・せる【呼び寄せる】

〔他下一〕[文]よびよ・す(下二)

呼んで近くへ来させる。また、呼んで寄せ集める。「任地に妻子を―・せる」「外国の歌手を―・せる」

よ‐ひら【四片・四葩】

①花弁が4片あること。四弁。散木奇歌集「あぢさゐの花の―に漏る月を」

②あじさいのこと。特に俳句でいう。〈[季]夏〉

よび‐りん【呼び鈴】

人を呼んだり合図したりするための鈴やベル。尾崎紅葉、不言不語「奥の方なる喚鈴よびりんの音は、死にたるやうに静まりたる家の内に轟きわたりて」。「―を押す」

呼び鈴

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

ヨヒンビン【yohimbine】

西アフリカ産アカネソウ科の植物ヨヒンベの皮に含まれるアルカロイド。血管を拡張させ、生殖中枢の反射興奮性を亢進させる。

よ・ぶ【呼ぶ・喚ぶ】

〔他五〕

①対象に向かって大声を立てる。万葉集15「夕凪に水手かこの声―・び浦廻うらみ漕ぐかも」。「物売りの―・ぶ声」「名前を―・ばれる」

②声をかけて招く。万葉集20「たかまとの秋野の上の朝霧につま―・ぶ牡鹿出で立つらむか」。竹取物語「この子いと大きになりぬれば、名を御室戸斎部のあきたを―・びてつけさす」

③招く。招待する。狂言、素袍落「よそへは振舞に行けども、内へというて人を―・うだことがない」。「披露宴に―・ばれる」

④名づける。となえる。称する。皇極紀「男子おのこご女めのこごを―・びて王子と曰ふ」。平家物語(延慶本)「待宵小侍従と―・ばれしぞかし」。「小犬はポチと―・ぶことにした」

⑤妻として迎える。めとる。狂言、伊文字「われにもやがてよい女房を―・うで取らせう」

⑥引き寄せる。集める。さそう。「人気を―・ぶ」「湿気を―・ぶ」

よ‐ふう【余風】

残っている習慣・風習。遺風。神皇正統記「神代よりの―なれば」

よ‐ぶか【夜深】

よふけ。また、夜の明けないうち。狂言、鍋八撥「まだ―な。ちと、まどろまうと存ずる」

よ‐ふかし【夜更し・夜深し】

夜遅くまで起きていること。「テレビを見て―する」

よ‐ぶか・し【夜深し】

〔形ク〕

夜のけはいが深い。特に、夜明けまでにまだ時間があるさまである。拾遺和歌集夏「淀のわたりのまだ―・きに」

ヨブ‐き【ヨブ記】

旧約聖書中の一書。ヨブ(Job)という敬虔な篤信者の苦悩について記す。弁神論に影響。

よ‐ふけ【夜更け・夜深け】

夜がふけたこと。また、そのころ。深夜。

よぶ‐こ【呼子】

「呼子の笛」の略。

⇒よぶこ‐どり【呼子鳥・喚子鳥】

⇒よぶこ‐の‐ふえ【呼子の笛】

よぶこ‐どり【呼子鳥・喚子鳥】

鳴き声が人を呼ぶように聞こえる鳥。カッコウなどを指す。古今伝授の三鳥の一つ。〈[季]春〉。〈倭名類聚鈔18〉

⇒よぶ‐こ【呼子】

よぶこ‐の‐ふえ【呼子の笛】

人を呼ぶ合図に吹き鳴らす小さい笛。呼子よびこ・よぶこ。呼笛よびぶえ。

⇒よぶ‐こ【呼子】

よ‐ぶすま【夜衾】

夜具。住吉物語「―もなくて」

⇒よぶすま‐そう【夜衾草】

よぶすま‐そう【夜衾草】‥サウ

キク科の大形多年草。中部以北の山地に生え、高さ2メートルに達する。サハリン(樺太)・シベリアにも分布。葉は三角形で葉身は柄に流れる。夏から秋にかけ白色の筒状の小頭状花を円錐花序に多数つける。若葉は山菜として食用。

⇒よ‐ぶすま【夜衾】

よ‐ふね【夜船】

(ヨブネとも)夜行の船。万葉集15「われのみや―は漕ぐと思へれば」

よ‐ぶり【夜振】

(→)火振ひぶり2に同じ。〈[季]夏〉

よ‐ふん【余憤】

おさまらず心に残っているいきどおり。まだ晴れない鬱憤。「―をもらす」

よ‐ぶん【余分】

余った分。また、必要以上の分。余計。「―な金はない」「―な物を買う」「人より―に働く」

よ‐ぶん【余聞】

ききもらした話。また、本筋からそれた話。こぼれ話。

よべ【昨夜】

きのうの夜。ゆうべ。昨晩。さくや。源氏物語須磨「―はしかしかして夜更けにしかばなむ」

よ‐へい【余兵】

戦に敗れて生き残っている兵。敗残兵。

よ‐へい【余弊】

①残っている弊害。「前代の―」

②伴って生じた弊害。

③まだ回復しないで残っている疲弊。

よ‐ほう【四方】‥ハウ

四角。しほう。更級日記「大きなる石の―なる」

⇒よほう‐ぎり【四方錐】

⇒よほう‐だな【四方棚】

よ‐ほう【予報】

あらかじめ知らせること。また、その報告。「天気―」

⇒よほう‐えん【予報円】

⇒よほう‐かん【予報官】

よ‐ほう【余芳】‥ハウ

①残っている芳香。余香。

②後世に残るほまれ。遺芳。

よ‐ぼう【予防】‥バウ

悪い事態がおこらないように前もってそれをふせぐこと。「火災―」

⇒よぼう‐いがく【予防医学】

⇒よぼう‐げんそく【予防原則】

⇒よぼう‐こうきん【予防拘禁】

⇒よぼう‐せっしゅ【予防接種】

⇒よぼう‐せん【予防線】

⇒よぼう‐せんそう【予防戦争】

⇒よぼう‐ちゅうしゃ【予防注射】

よ‐ぼう【誉望】‥バウ

名誉と声望。ほまれ。

よ‐ぼう【輿望】‥バウ

世間の人々からかけられている期待。衆望。「―をになう」

よぼう‐いがく【予防医学】‥バウ‥

個人もしくは集団を対象として、健康保持・疾病予防の方策を研究・実践する医学の一分野。↔治療医学。

⇒よ‐ぼう【予防】

よほう‐えん【予報円】‥ヱン

台風の中心が一定時間後に到達すると予想される範囲を円で表したもの。

⇒よ‐ほう【予報】

よほう‐かん【予報官】‥クワン

気象予報官の略。気象庁で天気を予報する職員。

⇒よ‐ほう【予報】

よほう‐ぎり【四方錐】‥ハウ‥

四つ目錐のこと。日葡辞書「ヨホウギリ」

⇒よ‐ほう【四方】

よぼう‐げんそく【予防原則】‥バウ‥

環境倫理や環境政策で、環境や人体に被害が生じる恐れがある場合、十分な科学的証明がなされていなくても、すみやかに対処すべきとする原則。事前警戒原則。

⇒よ‐ぼう【予防】

よぼう‐こうきん【予防拘禁】‥バウ‥

〔法〕保安処分の一種。刑期満了後も犯罪予防のため引き続き拘禁する処分。日本では、第二次大戦中、治安維持法に違反した者について行われた。

⇒よ‐ぼう【予防】

よぼう‐せっしゅ【予防接種】‥バウ‥

感染症の予防のため、ワクチンを経口・経皮的に体内に入れること。種痘の類。

⇒よ‐ぼう【予防】

よぼう‐せん【予防線】‥バウ‥

警戒や監視のためにあらかじめ手配しておく区域。転じて、犯すかも知れない失敗や、あとで受けそうな非難を想定して、あらかじめ手だてを講ずること。「―を張る」

⇒よ‐ぼう【予防】

よぼう‐せんそう【予防戦争】‥バウ‥サウ

相手国が自国に脅威を与えているという理由で、先制してしかける戦争。

⇒よ‐ぼう【予防】

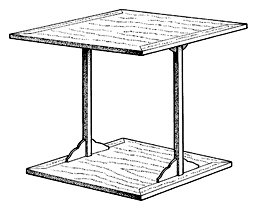

よほう‐だな【四方棚】‥ハウ‥

茶席用の棚。台子だいすを半分に切ったほどの寸法で、方形の桐の天井板と地板とから成り、2本柱で支える。半台子はんだいす。水指棚。

四方棚

ヨヒンビン【yohimbine】

西アフリカ産アカネソウ科の植物ヨヒンベの皮に含まれるアルカロイド。血管を拡張させ、生殖中枢の反射興奮性を亢進させる。

よ・ぶ【呼ぶ・喚ぶ】

〔他五〕

①対象に向かって大声を立てる。万葉集15「夕凪に水手かこの声―・び浦廻うらみ漕ぐかも」。「物売りの―・ぶ声」「名前を―・ばれる」

②声をかけて招く。万葉集20「たかまとの秋野の上の朝霧につま―・ぶ牡鹿出で立つらむか」。竹取物語「この子いと大きになりぬれば、名を御室戸斎部のあきたを―・びてつけさす」

③招く。招待する。狂言、素袍落「よそへは振舞に行けども、内へというて人を―・うだことがない」。「披露宴に―・ばれる」

④名づける。となえる。称する。皇極紀「男子おのこご女めのこごを―・びて王子と曰ふ」。平家物語(延慶本)「待宵小侍従と―・ばれしぞかし」。「小犬はポチと―・ぶことにした」

⑤妻として迎える。めとる。狂言、伊文字「われにもやがてよい女房を―・うで取らせう」

⑥引き寄せる。集める。さそう。「人気を―・ぶ」「湿気を―・ぶ」

よ‐ふう【余風】

残っている習慣・風習。遺風。神皇正統記「神代よりの―なれば」

よ‐ぶか【夜深】

よふけ。また、夜の明けないうち。狂言、鍋八撥「まだ―な。ちと、まどろまうと存ずる」

よ‐ふかし【夜更し・夜深し】

夜遅くまで起きていること。「テレビを見て―する」

よ‐ぶか・し【夜深し】

〔形ク〕

夜のけはいが深い。特に、夜明けまでにまだ時間があるさまである。拾遺和歌集夏「淀のわたりのまだ―・きに」

ヨブ‐き【ヨブ記】

旧約聖書中の一書。ヨブ(Job)という敬虔な篤信者の苦悩について記す。弁神論に影響。

よ‐ふけ【夜更け・夜深け】

夜がふけたこと。また、そのころ。深夜。

よぶ‐こ【呼子】

「呼子の笛」の略。

⇒よぶこ‐どり【呼子鳥・喚子鳥】

⇒よぶこ‐の‐ふえ【呼子の笛】

よぶこ‐どり【呼子鳥・喚子鳥】

鳴き声が人を呼ぶように聞こえる鳥。カッコウなどを指す。古今伝授の三鳥の一つ。〈[季]春〉。〈倭名類聚鈔18〉

⇒よぶ‐こ【呼子】

よぶこ‐の‐ふえ【呼子の笛】

人を呼ぶ合図に吹き鳴らす小さい笛。呼子よびこ・よぶこ。呼笛よびぶえ。

⇒よぶ‐こ【呼子】

よ‐ぶすま【夜衾】

夜具。住吉物語「―もなくて」

⇒よぶすま‐そう【夜衾草】

よぶすま‐そう【夜衾草】‥サウ

キク科の大形多年草。中部以北の山地に生え、高さ2メートルに達する。サハリン(樺太)・シベリアにも分布。葉は三角形で葉身は柄に流れる。夏から秋にかけ白色の筒状の小頭状花を円錐花序に多数つける。若葉は山菜として食用。

⇒よ‐ぶすま【夜衾】

よ‐ふね【夜船】

(ヨブネとも)夜行の船。万葉集15「われのみや―は漕ぐと思へれば」

よ‐ぶり【夜振】

(→)火振ひぶり2に同じ。〈[季]夏〉

よ‐ふん【余憤】

おさまらず心に残っているいきどおり。まだ晴れない鬱憤。「―をもらす」

よ‐ぶん【余分】

余った分。また、必要以上の分。余計。「―な金はない」「―な物を買う」「人より―に働く」

よ‐ぶん【余聞】

ききもらした話。また、本筋からそれた話。こぼれ話。

よべ【昨夜】

きのうの夜。ゆうべ。昨晩。さくや。源氏物語須磨「―はしかしかして夜更けにしかばなむ」

よ‐へい【余兵】

戦に敗れて生き残っている兵。敗残兵。

よ‐へい【余弊】

①残っている弊害。「前代の―」

②伴って生じた弊害。

③まだ回復しないで残っている疲弊。

よ‐ほう【四方】‥ハウ

四角。しほう。更級日記「大きなる石の―なる」

⇒よほう‐ぎり【四方錐】

⇒よほう‐だな【四方棚】

よ‐ほう【予報】

あらかじめ知らせること。また、その報告。「天気―」

⇒よほう‐えん【予報円】

⇒よほう‐かん【予報官】

よ‐ほう【余芳】‥ハウ

①残っている芳香。余香。

②後世に残るほまれ。遺芳。

よ‐ぼう【予防】‥バウ

悪い事態がおこらないように前もってそれをふせぐこと。「火災―」

⇒よぼう‐いがく【予防医学】

⇒よぼう‐げんそく【予防原則】

⇒よぼう‐こうきん【予防拘禁】

⇒よぼう‐せっしゅ【予防接種】

⇒よぼう‐せん【予防線】

⇒よぼう‐せんそう【予防戦争】

⇒よぼう‐ちゅうしゃ【予防注射】

よ‐ぼう【誉望】‥バウ

名誉と声望。ほまれ。

よ‐ぼう【輿望】‥バウ

世間の人々からかけられている期待。衆望。「―をになう」

よぼう‐いがく【予防医学】‥バウ‥

個人もしくは集団を対象として、健康保持・疾病予防の方策を研究・実践する医学の一分野。↔治療医学。

⇒よ‐ぼう【予防】

よほう‐えん【予報円】‥ヱン

台風の中心が一定時間後に到達すると予想される範囲を円で表したもの。

⇒よ‐ほう【予報】

よほう‐かん【予報官】‥クワン

気象予報官の略。気象庁で天気を予報する職員。

⇒よ‐ほう【予報】

よほう‐ぎり【四方錐】‥ハウ‥

四つ目錐のこと。日葡辞書「ヨホウギリ」

⇒よ‐ほう【四方】

よぼう‐げんそく【予防原則】‥バウ‥

環境倫理や環境政策で、環境や人体に被害が生じる恐れがある場合、十分な科学的証明がなされていなくても、すみやかに対処すべきとする原則。事前警戒原則。

⇒よ‐ぼう【予防】

よぼう‐こうきん【予防拘禁】‥バウ‥

〔法〕保安処分の一種。刑期満了後も犯罪予防のため引き続き拘禁する処分。日本では、第二次大戦中、治安維持法に違反した者について行われた。

⇒よ‐ぼう【予防】

よぼう‐せっしゅ【予防接種】‥バウ‥

感染症の予防のため、ワクチンを経口・経皮的に体内に入れること。種痘の類。

⇒よ‐ぼう【予防】

よぼう‐せん【予防線】‥バウ‥

警戒や監視のためにあらかじめ手配しておく区域。転じて、犯すかも知れない失敗や、あとで受けそうな非難を想定して、あらかじめ手だてを講ずること。「―を張る」

⇒よ‐ぼう【予防】

よぼう‐せんそう【予防戦争】‥バウ‥サウ

相手国が自国に脅威を与えているという理由で、先制してしかける戦争。

⇒よ‐ぼう【予防】

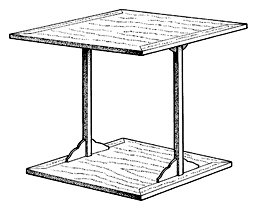

よほう‐だな【四方棚】‥ハウ‥

茶席用の棚。台子だいすを半分に切ったほどの寸法で、方形の桐の天井板と地板とから成り、2本柱で支える。半台子はんだいす。水指棚。

四方棚

⇒よ‐ほう【四方】

よぼう‐ちゅうしゃ【予防注射】‥バウ‥

予防接種を注射で行うもの。

⇒よ‐ぼう【予防】

よぼ‐くれ

よぼよぼしていること。また、その人。

よぼ‐く・れる

〔自下一〕[文]よぼく・る(下二)

よぼよぼする。

よぼ・ける

〔自下一〕

年老いてよぼよぼする。歌舞伎、謎帯一寸徳兵衛「したが―・けた我が親仁」

よ‐ほど【余程】

〔名・副〕

(ヨキ(善)ホドの転。「余」は江戸中期以後の当て字)

①程よいさま。狂言、瓜盗人「当年ほど瓜の見事に出来た事は御座らぬ。是は―色付た」

②かなり。ずいぶん。相当。よっぽど。狂言、荷文「やあ―持つた」。「―の事がない限り」「―うれしかったにちがいない」

③すんでのところで。よっぽど。「―注意してやろうと思った」

よぼ‐よぼ

動作が弱々しくいかにも老衰した感じであるさま。よろめき歩くさま。醒睡笑「老人の―と入る者を待ちて」。「―した老犬」

よほろ【丁】

(もと脚のひかがみの意。脚力を要することから)古代の課役を負担した成年男子。特に、朝廷の土木工事に使役された者。貢納物の運搬夫は「脚」と記す。夫ぶ。武烈紀「信濃国の男丁よほろを発おこして」

よほろ【膕】

(ヨボロとも)膝の裏側のくぼみ部分。ひかがみ。中務内侍日記「短綬とて二筋、御―のほどに下げられたり」

⇒よほろ‐がね【膕金】

⇒よほろ‐すじ【膕筋】

よほろ‐がね【膕金】

すねあての背部のすきまを防ぐ板金。臆病金。

⇒よほろ【膕】

よほろ‐すじ【膕筋】‥スヂ

膕にある大きな筋肉。今昔物語集5「古き夫をばかく籠め置きて―を断ちて日の食じきに充つるなり」

⇒よほろ【膕】

よま

よりいと。よりなわ。釣糸および網糸。やま。〈日葡辞書〉

よ‐ま【四間】

①四つの室。

②柱間が間口・奥行とも2間の広さの部屋。4坪の広さに造った部屋。義経記2「―なる所へ入れてさまざまにもてなして」

よ‐ま【夜間】

よる。やかん。

よ‐まい【四枚】

⇒よまい‐がた【四枚肩】

⇒よまい‐かなどう【四枚金胴】

⇒よまい‐どう【四枚胴】

よ‐まい【余米】

使い残りの米。〈日葡辞書〉

よまい‐がた【四枚肩】

一つの駕籠に4人の駕籠かきがつき、交代してかつぐもの。

⇒よ‐まい【四枚】

よまい‐かなどう【四枚金胴】

鉄板の矧はぎ合せ、または打延べによる当世具足の四枚胴。

⇒よ‐まい【四枚】

よまい‐ごと【よまい言】ヨマヒ‥

(「世迷い言」の意か)際限なく続ける、訳のわからない内容の話。また、話しても甲斐のない愚痴。二葉亭四迷、平凡「孝行だの何だのといふ事を、道学の―のやうに思つて」

よまい‐どう【四枚胴】

鉄の板札いたざねで脇の四カ所に蝶番ちょうつがいを入れた当世具足の胴。元来は五枚胴という。

⇒よ‐まい【四枚】

よ‐まいり【夜参り】‥マヰリ

夜間、社寺に参って神仏に祈願をかけること。

よ‐まき【余蒔】

とれた種子を、その年のうちにまくこと。また、遅くまくこと。〈俚言集覧〉

よ‐まぜ【夜交ぜ】

一夜おき。隔晩。古今和歌集六帖5「―に見えむ君は頼まじ」

よ‐まつ【余沫】

飛び散るしぶき。残ったあわ。

よ‐まつり【夜祭】

夜、行う祭。「秩父の―」

よ‐まわり【夜回り】‥マハリ

夜、警戒のためにまわり歩くこと。また、その人。夜警。夜番。

よみ【読み】

①読むこと。読みかた。また、読む人。「―書き」「太平記―」

②漢字に国語を当ててよむこと。また、その当てられた語。訓くん。「この字の―が分からない」「―仮名」

③読点とうてんのこと。

④囲碁・将棋などで、今後の手順・変化を考えること。転じて、物事の真相やなりゆき、人の心中などに対する洞察。「―が深い」「―を誤る」

⑤「よみガルタ」の略。

⇒読み書き算盤

⇒読みと歌

よみ【黄泉】

(ヤミ(闇)の転か。ヤマ(山)の転ともいう)死後、魂が行くという所。死者が住むと信じられた国。よみのくに。よもつくに。よみじ。こうせん。冥土。九泉。万葉集9「ししくしろ―に待たむと」

よ‐み【余味】

あとに残るあじわい。あと味。

よみ‐あげ【読上げ】

読みあげること。声高く読むこと。

⇒よみあげ‐ざん【読上げ算】

よみあげ‐ざん【読上げ算】

珠算で、読み上げる数を聞いて計算すること。↔見取り算

⇒よみ‐あげ【読上げ】

よみ‐あ・げる【読み上げる】

〔他下一〕[文]よみあ・ぐ(下二)

①声高く読む。朗読する。「経を―・げる」

②読み終わる。読了する。「1時間で―・げる」

よみ‐あさ・る【読み漁る】

〔他五〕

あれこれ探し求めて読む。「古代史の本を―・る」

よみ‐あやま・る【読み誤る】

〔他五〕

①まちがって読む。よみそこなう。よみちがえる。「緊張して―・る」

②意味をとり違える。

③事のなりゆきなどを判断しそこなう。「情勢を―・る」

よみ‐あわせ【読合せ】‥アハセ

①読み合わせて校合きょうごうすること。

②脚本上演の準備として、役者が各自のせりふを読んで稽古すること。ほんよみ。

よみ‐あわ・せる【読み合わせる】‥アハセル

〔他下一〕[文]よみあは・す(下二)

①別本となった同一の文書を互いに読んで誤りを正す。読んでひき合わせる。

②情景に適合させて詩歌などを詠む。

③演劇で、役者が互いに各自のせりふを読んで稽古する。

よみ‐い・る【読み入る】

〔自四〕

心をこめて読む。専心して読む。栄華物語玉の村菊「なみだとどめがたくて―・りておはします」

よみ‐い・れる【詠み入れる】

〔他下一〕[文]よみい・る(下二)

詩歌に物の名などを入れて詠む。詠み込む。

よみ‐うた【読歌】

雅楽寮で教習した大歌の一つ。読むように朗誦した歌。五言・七言を交互に重ねた長歌の形式で、終末は七言三句で結ぶ。

よみ‐うり【読売】

江戸時代、社会の重要事件を瓦版かわらばん一枚摺りとし、街上を読みながら売り歩いたもの。また、その人。今日の新聞の役目を果たしたが、のちには歌謡風に綴り、節をつけて読み歩くようになった。福本日南、元禄快挙録「すると一党の人名録は―となつて、市中に散布する」

よみうり‐しんぶん【読売新聞】

日本の主要新聞の一つ。1874年(明治7)子安峻たかし・本野盛亨もとのもりみちらが創刊。明治後期、尾崎紅葉らが作品を発表。大正末、正力松太郎が社長になってより大幅に部数を伸ばす。1942年(昭和17)報知新聞を合併。現在は、日本最大の全国紙。

よみ‐おと・す【読み落とす】

〔他五〕

読むべきところを読まないで抜かす。読みもらす。「1行分―・す」

よみ‐かえ・す【読み返す】‥カヘス

〔他五〕

①一度読んだ物をもう一度読む。繰り返して読む。「何度―・しても飽きない」

②書いた物を点検のために読む。「原稿を―・す」

よみ‐かえ・る【読み替える】‥カヘル

〔他下一〕

①漢字を別の読み方で読む。

②〔法〕条文の中のある語句に他の語句をあてはめて読み、適用する。

よみ‐がえ・る【蘇る・甦る】‥ガヘル

〔自五〕

(黄泉よみからかえる意)生きかえる。蘇生する。失っていた活力をとり戻す。大唐西域記長寛点「久ややひさしくあつて醒悟ヨミガヘル」。「雨で草木が―・る」「記憶が―・る」

よみ‐かき【読み書き】

読むことと書くこと。書物を読み、字を書くこと。学問。「―を習う」

⇒よ‐ほう【四方】

よぼう‐ちゅうしゃ【予防注射】‥バウ‥

予防接種を注射で行うもの。

⇒よ‐ぼう【予防】

よぼ‐くれ

よぼよぼしていること。また、その人。

よぼ‐く・れる

〔自下一〕[文]よぼく・る(下二)

よぼよぼする。

よぼ・ける

〔自下一〕

年老いてよぼよぼする。歌舞伎、謎帯一寸徳兵衛「したが―・けた我が親仁」

よ‐ほど【余程】

〔名・副〕

(ヨキ(善)ホドの転。「余」は江戸中期以後の当て字)

①程よいさま。狂言、瓜盗人「当年ほど瓜の見事に出来た事は御座らぬ。是は―色付た」

②かなり。ずいぶん。相当。よっぽど。狂言、荷文「やあ―持つた」。「―の事がない限り」「―うれしかったにちがいない」

③すんでのところで。よっぽど。「―注意してやろうと思った」

よぼ‐よぼ

動作が弱々しくいかにも老衰した感じであるさま。よろめき歩くさま。醒睡笑「老人の―と入る者を待ちて」。「―した老犬」

よほろ【丁】

(もと脚のひかがみの意。脚力を要することから)古代の課役を負担した成年男子。特に、朝廷の土木工事に使役された者。貢納物の運搬夫は「脚」と記す。夫ぶ。武烈紀「信濃国の男丁よほろを発おこして」

よほろ【膕】

(ヨボロとも)膝の裏側のくぼみ部分。ひかがみ。中務内侍日記「短綬とて二筋、御―のほどに下げられたり」

⇒よほろ‐がね【膕金】

⇒よほろ‐すじ【膕筋】

よほろ‐がね【膕金】

すねあての背部のすきまを防ぐ板金。臆病金。

⇒よほろ【膕】

よほろ‐すじ【膕筋】‥スヂ

膕にある大きな筋肉。今昔物語集5「古き夫をばかく籠め置きて―を断ちて日の食じきに充つるなり」

⇒よほろ【膕】

よま

よりいと。よりなわ。釣糸および網糸。やま。〈日葡辞書〉

よ‐ま【四間】

①四つの室。

②柱間が間口・奥行とも2間の広さの部屋。4坪の広さに造った部屋。義経記2「―なる所へ入れてさまざまにもてなして」

よ‐ま【夜間】

よる。やかん。

よ‐まい【四枚】

⇒よまい‐がた【四枚肩】

⇒よまい‐かなどう【四枚金胴】

⇒よまい‐どう【四枚胴】

よ‐まい【余米】

使い残りの米。〈日葡辞書〉

よまい‐がた【四枚肩】

一つの駕籠に4人の駕籠かきがつき、交代してかつぐもの。

⇒よ‐まい【四枚】

よまい‐かなどう【四枚金胴】

鉄板の矧はぎ合せ、または打延べによる当世具足の四枚胴。

⇒よ‐まい【四枚】

よまい‐ごと【よまい言】ヨマヒ‥

(「世迷い言」の意か)際限なく続ける、訳のわからない内容の話。また、話しても甲斐のない愚痴。二葉亭四迷、平凡「孝行だの何だのといふ事を、道学の―のやうに思つて」

よまい‐どう【四枚胴】

鉄の板札いたざねで脇の四カ所に蝶番ちょうつがいを入れた当世具足の胴。元来は五枚胴という。

⇒よ‐まい【四枚】

よ‐まいり【夜参り】‥マヰリ

夜間、社寺に参って神仏に祈願をかけること。

よ‐まき【余蒔】

とれた種子を、その年のうちにまくこと。また、遅くまくこと。〈俚言集覧〉

よ‐まぜ【夜交ぜ】

一夜おき。隔晩。古今和歌集六帖5「―に見えむ君は頼まじ」

よ‐まつ【余沫】

飛び散るしぶき。残ったあわ。

よ‐まつり【夜祭】

夜、行う祭。「秩父の―」

よ‐まわり【夜回り】‥マハリ

夜、警戒のためにまわり歩くこと。また、その人。夜警。夜番。

よみ【読み】

①読むこと。読みかた。また、読む人。「―書き」「太平記―」

②漢字に国語を当ててよむこと。また、その当てられた語。訓くん。「この字の―が分からない」「―仮名」

③読点とうてんのこと。

④囲碁・将棋などで、今後の手順・変化を考えること。転じて、物事の真相やなりゆき、人の心中などに対する洞察。「―が深い」「―を誤る」

⑤「よみガルタ」の略。

⇒読み書き算盤

⇒読みと歌

よみ【黄泉】

(ヤミ(闇)の転か。ヤマ(山)の転ともいう)死後、魂が行くという所。死者が住むと信じられた国。よみのくに。よもつくに。よみじ。こうせん。冥土。九泉。万葉集9「ししくしろ―に待たむと」

よ‐み【余味】

あとに残るあじわい。あと味。

よみ‐あげ【読上げ】

読みあげること。声高く読むこと。

⇒よみあげ‐ざん【読上げ算】

よみあげ‐ざん【読上げ算】

珠算で、読み上げる数を聞いて計算すること。↔見取り算

⇒よみ‐あげ【読上げ】

よみ‐あ・げる【読み上げる】

〔他下一〕[文]よみあ・ぐ(下二)

①声高く読む。朗読する。「経を―・げる」

②読み終わる。読了する。「1時間で―・げる」

よみ‐あさ・る【読み漁る】

〔他五〕

あれこれ探し求めて読む。「古代史の本を―・る」

よみ‐あやま・る【読み誤る】

〔他五〕

①まちがって読む。よみそこなう。よみちがえる。「緊張して―・る」

②意味をとり違える。

③事のなりゆきなどを判断しそこなう。「情勢を―・る」

よみ‐あわせ【読合せ】‥アハセ

①読み合わせて校合きょうごうすること。

②脚本上演の準備として、役者が各自のせりふを読んで稽古すること。ほんよみ。

よみ‐あわ・せる【読み合わせる】‥アハセル

〔他下一〕[文]よみあは・す(下二)

①別本となった同一の文書を互いに読んで誤りを正す。読んでひき合わせる。

②情景に適合させて詩歌などを詠む。

③演劇で、役者が互いに各自のせりふを読んで稽古する。

よみ‐い・る【読み入る】

〔自四〕

心をこめて読む。専心して読む。栄華物語玉の村菊「なみだとどめがたくて―・りておはします」

よみ‐い・れる【詠み入れる】

〔他下一〕[文]よみい・る(下二)

詩歌に物の名などを入れて詠む。詠み込む。

よみ‐うた【読歌】

雅楽寮で教習した大歌の一つ。読むように朗誦した歌。五言・七言を交互に重ねた長歌の形式で、終末は七言三句で結ぶ。

よみ‐うり【読売】

江戸時代、社会の重要事件を瓦版かわらばん一枚摺りとし、街上を読みながら売り歩いたもの。また、その人。今日の新聞の役目を果たしたが、のちには歌謡風に綴り、節をつけて読み歩くようになった。福本日南、元禄快挙録「すると一党の人名録は―となつて、市中に散布する」

よみうり‐しんぶん【読売新聞】

日本の主要新聞の一つ。1874年(明治7)子安峻たかし・本野盛亨もとのもりみちらが創刊。明治後期、尾崎紅葉らが作品を発表。大正末、正力松太郎が社長になってより大幅に部数を伸ばす。1942年(昭和17)報知新聞を合併。現在は、日本最大の全国紙。

よみ‐おと・す【読み落とす】

〔他五〕

読むべきところを読まないで抜かす。読みもらす。「1行分―・す」

よみ‐かえ・す【読み返す】‥カヘス

〔他五〕

①一度読んだ物をもう一度読む。繰り返して読む。「何度―・しても飽きない」

②書いた物を点検のために読む。「原稿を―・す」

よみ‐かえ・る【読み替える】‥カヘル

〔他下一〕

①漢字を別の読み方で読む。

②〔法〕条文の中のある語句に他の語句をあてはめて読み、適用する。

よみ‐がえ・る【蘇る・甦る】‥ガヘル

〔自五〕

(黄泉よみからかえる意)生きかえる。蘇生する。失っていた活力をとり戻す。大唐西域記長寛点「久ややひさしくあつて醒悟ヨミガヘル」。「雨で草木が―・る」「記憶が―・る」

よみ‐かき【読み書き】

読むことと書くこと。書物を読み、字を書くこと。学問。「―を習う」

ヨヒンビン【yohimbine】

西アフリカ産アカネソウ科の植物ヨヒンベの皮に含まれるアルカロイド。血管を拡張させ、生殖中枢の反射興奮性を亢進させる。

よ・ぶ【呼ぶ・喚ぶ】

〔他五〕

①対象に向かって大声を立てる。万葉集15「夕凪に水手かこの声―・び浦廻うらみ漕ぐかも」。「物売りの―・ぶ声」「名前を―・ばれる」

②声をかけて招く。万葉集20「たかまとの秋野の上の朝霧につま―・ぶ牡鹿出で立つらむか」。竹取物語「この子いと大きになりぬれば、名を御室戸斎部のあきたを―・びてつけさす」

③招く。招待する。狂言、素袍落「よそへは振舞に行けども、内へというて人を―・うだことがない」。「披露宴に―・ばれる」

④名づける。となえる。称する。皇極紀「男子おのこご女めのこごを―・びて王子と曰ふ」。平家物語(延慶本)「待宵小侍従と―・ばれしぞかし」。「小犬はポチと―・ぶことにした」

⑤妻として迎える。めとる。狂言、伊文字「われにもやがてよい女房を―・うで取らせう」

⑥引き寄せる。集める。さそう。「人気を―・ぶ」「湿気を―・ぶ」

よ‐ふう【余風】

残っている習慣・風習。遺風。神皇正統記「神代よりの―なれば」

よ‐ぶか【夜深】

よふけ。また、夜の明けないうち。狂言、鍋八撥「まだ―な。ちと、まどろまうと存ずる」

よ‐ふかし【夜更し・夜深し】

夜遅くまで起きていること。「テレビを見て―する」

よ‐ぶか・し【夜深し】

〔形ク〕

夜のけはいが深い。特に、夜明けまでにまだ時間があるさまである。拾遺和歌集夏「淀のわたりのまだ―・きに」

ヨブ‐き【ヨブ記】

旧約聖書中の一書。ヨブ(Job)という敬虔な篤信者の苦悩について記す。弁神論に影響。

よ‐ふけ【夜更け・夜深け】

夜がふけたこと。また、そのころ。深夜。

よぶ‐こ【呼子】

「呼子の笛」の略。

⇒よぶこ‐どり【呼子鳥・喚子鳥】

⇒よぶこ‐の‐ふえ【呼子の笛】

よぶこ‐どり【呼子鳥・喚子鳥】

鳴き声が人を呼ぶように聞こえる鳥。カッコウなどを指す。古今伝授の三鳥の一つ。〈[季]春〉。〈倭名類聚鈔18〉

⇒よぶ‐こ【呼子】

よぶこ‐の‐ふえ【呼子の笛】

人を呼ぶ合図に吹き鳴らす小さい笛。呼子よびこ・よぶこ。呼笛よびぶえ。

⇒よぶ‐こ【呼子】

よ‐ぶすま【夜衾】

夜具。住吉物語「―もなくて」

⇒よぶすま‐そう【夜衾草】

よぶすま‐そう【夜衾草】‥サウ

キク科の大形多年草。中部以北の山地に生え、高さ2メートルに達する。サハリン(樺太)・シベリアにも分布。葉は三角形で葉身は柄に流れる。夏から秋にかけ白色の筒状の小頭状花を円錐花序に多数つける。若葉は山菜として食用。

⇒よ‐ぶすま【夜衾】

よ‐ふね【夜船】

(ヨブネとも)夜行の船。万葉集15「われのみや―は漕ぐと思へれば」

よ‐ぶり【夜振】

(→)火振ひぶり2に同じ。〈[季]夏〉

よ‐ふん【余憤】

おさまらず心に残っているいきどおり。まだ晴れない鬱憤。「―をもらす」

よ‐ぶん【余分】

余った分。また、必要以上の分。余計。「―な金はない」「―な物を買う」「人より―に働く」

よ‐ぶん【余聞】

ききもらした話。また、本筋からそれた話。こぼれ話。

よべ【昨夜】

きのうの夜。ゆうべ。昨晩。さくや。源氏物語須磨「―はしかしかして夜更けにしかばなむ」

よ‐へい【余兵】

戦に敗れて生き残っている兵。敗残兵。

よ‐へい【余弊】

①残っている弊害。「前代の―」

②伴って生じた弊害。

③まだ回復しないで残っている疲弊。

よ‐ほう【四方】‥ハウ

四角。しほう。更級日記「大きなる石の―なる」

⇒よほう‐ぎり【四方錐】

⇒よほう‐だな【四方棚】

よ‐ほう【予報】

あらかじめ知らせること。また、その報告。「天気―」

⇒よほう‐えん【予報円】

⇒よほう‐かん【予報官】

よ‐ほう【余芳】‥ハウ

①残っている芳香。余香。

②後世に残るほまれ。遺芳。

よ‐ぼう【予防】‥バウ

悪い事態がおこらないように前もってそれをふせぐこと。「火災―」

⇒よぼう‐いがく【予防医学】

⇒よぼう‐げんそく【予防原則】

⇒よぼう‐こうきん【予防拘禁】

⇒よぼう‐せっしゅ【予防接種】

⇒よぼう‐せん【予防線】

⇒よぼう‐せんそう【予防戦争】

⇒よぼう‐ちゅうしゃ【予防注射】

よ‐ぼう【誉望】‥バウ

名誉と声望。ほまれ。

よ‐ぼう【輿望】‥バウ

世間の人々からかけられている期待。衆望。「―をになう」

よぼう‐いがく【予防医学】‥バウ‥

個人もしくは集団を対象として、健康保持・疾病予防の方策を研究・実践する医学の一分野。↔治療医学。

⇒よ‐ぼう【予防】

よほう‐えん【予報円】‥ヱン

台風の中心が一定時間後に到達すると予想される範囲を円で表したもの。

⇒よ‐ほう【予報】

よほう‐かん【予報官】‥クワン

気象予報官の略。気象庁で天気を予報する職員。

⇒よ‐ほう【予報】

よほう‐ぎり【四方錐】‥ハウ‥

四つ目錐のこと。日葡辞書「ヨホウギリ」

⇒よ‐ほう【四方】

よぼう‐げんそく【予防原則】‥バウ‥

環境倫理や環境政策で、環境や人体に被害が生じる恐れがある場合、十分な科学的証明がなされていなくても、すみやかに対処すべきとする原則。事前警戒原則。

⇒よ‐ぼう【予防】

よぼう‐こうきん【予防拘禁】‥バウ‥

〔法〕保安処分の一種。刑期満了後も犯罪予防のため引き続き拘禁する処分。日本では、第二次大戦中、治安維持法に違反した者について行われた。

⇒よ‐ぼう【予防】

よぼう‐せっしゅ【予防接種】‥バウ‥

感染症の予防のため、ワクチンを経口・経皮的に体内に入れること。種痘の類。

⇒よ‐ぼう【予防】

よぼう‐せん【予防線】‥バウ‥

警戒や監視のためにあらかじめ手配しておく区域。転じて、犯すかも知れない失敗や、あとで受けそうな非難を想定して、あらかじめ手だてを講ずること。「―を張る」

⇒よ‐ぼう【予防】

よぼう‐せんそう【予防戦争】‥バウ‥サウ

相手国が自国に脅威を与えているという理由で、先制してしかける戦争。

⇒よ‐ぼう【予防】

よほう‐だな【四方棚】‥ハウ‥

茶席用の棚。台子だいすを半分に切ったほどの寸法で、方形の桐の天井板と地板とから成り、2本柱で支える。半台子はんだいす。水指棚。

四方棚

ヨヒンビン【yohimbine】

西アフリカ産アカネソウ科の植物ヨヒンベの皮に含まれるアルカロイド。血管を拡張させ、生殖中枢の反射興奮性を亢進させる。

よ・ぶ【呼ぶ・喚ぶ】

〔他五〕

①対象に向かって大声を立てる。万葉集15「夕凪に水手かこの声―・び浦廻うらみ漕ぐかも」。「物売りの―・ぶ声」「名前を―・ばれる」

②声をかけて招く。万葉集20「たかまとの秋野の上の朝霧につま―・ぶ牡鹿出で立つらむか」。竹取物語「この子いと大きになりぬれば、名を御室戸斎部のあきたを―・びてつけさす」

③招く。招待する。狂言、素袍落「よそへは振舞に行けども、内へというて人を―・うだことがない」。「披露宴に―・ばれる」

④名づける。となえる。称する。皇極紀「男子おのこご女めのこごを―・びて王子と曰ふ」。平家物語(延慶本)「待宵小侍従と―・ばれしぞかし」。「小犬はポチと―・ぶことにした」

⑤妻として迎える。めとる。狂言、伊文字「われにもやがてよい女房を―・うで取らせう」

⑥引き寄せる。集める。さそう。「人気を―・ぶ」「湿気を―・ぶ」

よ‐ふう【余風】

残っている習慣・風習。遺風。神皇正統記「神代よりの―なれば」

よ‐ぶか【夜深】

よふけ。また、夜の明けないうち。狂言、鍋八撥「まだ―な。ちと、まどろまうと存ずる」

よ‐ふかし【夜更し・夜深し】

夜遅くまで起きていること。「テレビを見て―する」

よ‐ぶか・し【夜深し】

〔形ク〕

夜のけはいが深い。特に、夜明けまでにまだ時間があるさまである。拾遺和歌集夏「淀のわたりのまだ―・きに」

ヨブ‐き【ヨブ記】

旧約聖書中の一書。ヨブ(Job)という敬虔な篤信者の苦悩について記す。弁神論に影響。

よ‐ふけ【夜更け・夜深け】

夜がふけたこと。また、そのころ。深夜。

よぶ‐こ【呼子】

「呼子の笛」の略。

⇒よぶこ‐どり【呼子鳥・喚子鳥】

⇒よぶこ‐の‐ふえ【呼子の笛】

よぶこ‐どり【呼子鳥・喚子鳥】

鳴き声が人を呼ぶように聞こえる鳥。カッコウなどを指す。古今伝授の三鳥の一つ。〈[季]春〉。〈倭名類聚鈔18〉

⇒よぶ‐こ【呼子】

よぶこ‐の‐ふえ【呼子の笛】

人を呼ぶ合図に吹き鳴らす小さい笛。呼子よびこ・よぶこ。呼笛よびぶえ。

⇒よぶ‐こ【呼子】

よ‐ぶすま【夜衾】

夜具。住吉物語「―もなくて」

⇒よぶすま‐そう【夜衾草】

よぶすま‐そう【夜衾草】‥サウ

キク科の大形多年草。中部以北の山地に生え、高さ2メートルに達する。サハリン(樺太)・シベリアにも分布。葉は三角形で葉身は柄に流れる。夏から秋にかけ白色の筒状の小頭状花を円錐花序に多数つける。若葉は山菜として食用。

⇒よ‐ぶすま【夜衾】

よ‐ふね【夜船】

(ヨブネとも)夜行の船。万葉集15「われのみや―は漕ぐと思へれば」

よ‐ぶり【夜振】

(→)火振ひぶり2に同じ。〈[季]夏〉

よ‐ふん【余憤】

おさまらず心に残っているいきどおり。まだ晴れない鬱憤。「―をもらす」

よ‐ぶん【余分】

余った分。また、必要以上の分。余計。「―な金はない」「―な物を買う」「人より―に働く」

よ‐ぶん【余聞】

ききもらした話。また、本筋からそれた話。こぼれ話。

よべ【昨夜】

きのうの夜。ゆうべ。昨晩。さくや。源氏物語須磨「―はしかしかして夜更けにしかばなむ」

よ‐へい【余兵】

戦に敗れて生き残っている兵。敗残兵。

よ‐へい【余弊】

①残っている弊害。「前代の―」

②伴って生じた弊害。

③まだ回復しないで残っている疲弊。

よ‐ほう【四方】‥ハウ

四角。しほう。更級日記「大きなる石の―なる」

⇒よほう‐ぎり【四方錐】

⇒よほう‐だな【四方棚】

よ‐ほう【予報】

あらかじめ知らせること。また、その報告。「天気―」

⇒よほう‐えん【予報円】

⇒よほう‐かん【予報官】

よ‐ほう【余芳】‥ハウ

①残っている芳香。余香。

②後世に残るほまれ。遺芳。

よ‐ぼう【予防】‥バウ

悪い事態がおこらないように前もってそれをふせぐこと。「火災―」

⇒よぼう‐いがく【予防医学】

⇒よぼう‐げんそく【予防原則】

⇒よぼう‐こうきん【予防拘禁】

⇒よぼう‐せっしゅ【予防接種】

⇒よぼう‐せん【予防線】

⇒よぼう‐せんそう【予防戦争】

⇒よぼう‐ちゅうしゃ【予防注射】

よ‐ぼう【誉望】‥バウ

名誉と声望。ほまれ。

よ‐ぼう【輿望】‥バウ

世間の人々からかけられている期待。衆望。「―をになう」

よぼう‐いがく【予防医学】‥バウ‥

個人もしくは集団を対象として、健康保持・疾病予防の方策を研究・実践する医学の一分野。↔治療医学。

⇒よ‐ぼう【予防】

よほう‐えん【予報円】‥ヱン

台風の中心が一定時間後に到達すると予想される範囲を円で表したもの。

⇒よ‐ほう【予報】

よほう‐かん【予報官】‥クワン

気象予報官の略。気象庁で天気を予報する職員。

⇒よ‐ほう【予報】

よほう‐ぎり【四方錐】‥ハウ‥

四つ目錐のこと。日葡辞書「ヨホウギリ」

⇒よ‐ほう【四方】

よぼう‐げんそく【予防原則】‥バウ‥

環境倫理や環境政策で、環境や人体に被害が生じる恐れがある場合、十分な科学的証明がなされていなくても、すみやかに対処すべきとする原則。事前警戒原則。

⇒よ‐ぼう【予防】

よぼう‐こうきん【予防拘禁】‥バウ‥

〔法〕保安処分の一種。刑期満了後も犯罪予防のため引き続き拘禁する処分。日本では、第二次大戦中、治安維持法に違反した者について行われた。

⇒よ‐ぼう【予防】

よぼう‐せっしゅ【予防接種】‥バウ‥

感染症の予防のため、ワクチンを経口・経皮的に体内に入れること。種痘の類。

⇒よ‐ぼう【予防】

よぼう‐せん【予防線】‥バウ‥

警戒や監視のためにあらかじめ手配しておく区域。転じて、犯すかも知れない失敗や、あとで受けそうな非難を想定して、あらかじめ手だてを講ずること。「―を張る」

⇒よ‐ぼう【予防】

よぼう‐せんそう【予防戦争】‥バウ‥サウ

相手国が自国に脅威を与えているという理由で、先制してしかける戦争。

⇒よ‐ぼう【予防】

よほう‐だな【四方棚】‥ハウ‥

茶席用の棚。台子だいすを半分に切ったほどの寸法で、方形の桐の天井板と地板とから成り、2本柱で支える。半台子はんだいす。水指棚。

四方棚

⇒よ‐ほう【四方】

よぼう‐ちゅうしゃ【予防注射】‥バウ‥

予防接種を注射で行うもの。

⇒よ‐ぼう【予防】

よぼ‐くれ

よぼよぼしていること。また、その人。

よぼ‐く・れる

〔自下一〕[文]よぼく・る(下二)

よぼよぼする。

よぼ・ける

〔自下一〕

年老いてよぼよぼする。歌舞伎、謎帯一寸徳兵衛「したが―・けた我が親仁」

よ‐ほど【余程】

〔名・副〕

(ヨキ(善)ホドの転。「余」は江戸中期以後の当て字)

①程よいさま。狂言、瓜盗人「当年ほど瓜の見事に出来た事は御座らぬ。是は―色付た」

②かなり。ずいぶん。相当。よっぽど。狂言、荷文「やあ―持つた」。「―の事がない限り」「―うれしかったにちがいない」

③すんでのところで。よっぽど。「―注意してやろうと思った」

よぼ‐よぼ

動作が弱々しくいかにも老衰した感じであるさま。よろめき歩くさま。醒睡笑「老人の―と入る者を待ちて」。「―した老犬」

よほろ【丁】

(もと脚のひかがみの意。脚力を要することから)古代の課役を負担した成年男子。特に、朝廷の土木工事に使役された者。貢納物の運搬夫は「脚」と記す。夫ぶ。武烈紀「信濃国の男丁よほろを発おこして」

よほろ【膕】

(ヨボロとも)膝の裏側のくぼみ部分。ひかがみ。中務内侍日記「短綬とて二筋、御―のほどに下げられたり」

⇒よほろ‐がね【膕金】

⇒よほろ‐すじ【膕筋】

よほろ‐がね【膕金】

すねあての背部のすきまを防ぐ板金。臆病金。

⇒よほろ【膕】

よほろ‐すじ【膕筋】‥スヂ

膕にある大きな筋肉。今昔物語集5「古き夫をばかく籠め置きて―を断ちて日の食じきに充つるなり」

⇒よほろ【膕】

よま

よりいと。よりなわ。釣糸および網糸。やま。〈日葡辞書〉

よ‐ま【四間】

①四つの室。

②柱間が間口・奥行とも2間の広さの部屋。4坪の広さに造った部屋。義経記2「―なる所へ入れてさまざまにもてなして」

よ‐ま【夜間】

よる。やかん。

よ‐まい【四枚】

⇒よまい‐がた【四枚肩】

⇒よまい‐かなどう【四枚金胴】

⇒よまい‐どう【四枚胴】

よ‐まい【余米】

使い残りの米。〈日葡辞書〉

よまい‐がた【四枚肩】

一つの駕籠に4人の駕籠かきがつき、交代してかつぐもの。

⇒よ‐まい【四枚】

よまい‐かなどう【四枚金胴】

鉄板の矧はぎ合せ、または打延べによる当世具足の四枚胴。

⇒よ‐まい【四枚】

よまい‐ごと【よまい言】ヨマヒ‥

(「世迷い言」の意か)際限なく続ける、訳のわからない内容の話。また、話しても甲斐のない愚痴。二葉亭四迷、平凡「孝行だの何だのといふ事を、道学の―のやうに思つて」

よまい‐どう【四枚胴】

鉄の板札いたざねで脇の四カ所に蝶番ちょうつがいを入れた当世具足の胴。元来は五枚胴という。

⇒よ‐まい【四枚】

よ‐まいり【夜参り】‥マヰリ

夜間、社寺に参って神仏に祈願をかけること。

よ‐まき【余蒔】

とれた種子を、その年のうちにまくこと。また、遅くまくこと。〈俚言集覧〉

よ‐まぜ【夜交ぜ】

一夜おき。隔晩。古今和歌集六帖5「―に見えむ君は頼まじ」

よ‐まつ【余沫】

飛び散るしぶき。残ったあわ。

よ‐まつり【夜祭】

夜、行う祭。「秩父の―」

よ‐まわり【夜回り】‥マハリ

夜、警戒のためにまわり歩くこと。また、その人。夜警。夜番。

よみ【読み】

①読むこと。読みかた。また、読む人。「―書き」「太平記―」

②漢字に国語を当ててよむこと。また、その当てられた語。訓くん。「この字の―が分からない」「―仮名」

③読点とうてんのこと。

④囲碁・将棋などで、今後の手順・変化を考えること。転じて、物事の真相やなりゆき、人の心中などに対する洞察。「―が深い」「―を誤る」

⑤「よみガルタ」の略。

⇒読み書き算盤

⇒読みと歌

よみ【黄泉】

(ヤミ(闇)の転か。ヤマ(山)の転ともいう)死後、魂が行くという所。死者が住むと信じられた国。よみのくに。よもつくに。よみじ。こうせん。冥土。九泉。万葉集9「ししくしろ―に待たむと」

よ‐み【余味】

あとに残るあじわい。あと味。

よみ‐あげ【読上げ】

読みあげること。声高く読むこと。

⇒よみあげ‐ざん【読上げ算】

よみあげ‐ざん【読上げ算】

珠算で、読み上げる数を聞いて計算すること。↔見取り算

⇒よみ‐あげ【読上げ】

よみ‐あ・げる【読み上げる】

〔他下一〕[文]よみあ・ぐ(下二)

①声高く読む。朗読する。「経を―・げる」

②読み終わる。読了する。「1時間で―・げる」

よみ‐あさ・る【読み漁る】

〔他五〕

あれこれ探し求めて読む。「古代史の本を―・る」

よみ‐あやま・る【読み誤る】

〔他五〕

①まちがって読む。よみそこなう。よみちがえる。「緊張して―・る」

②意味をとり違える。

③事のなりゆきなどを判断しそこなう。「情勢を―・る」

よみ‐あわせ【読合せ】‥アハセ

①読み合わせて校合きょうごうすること。

②脚本上演の準備として、役者が各自のせりふを読んで稽古すること。ほんよみ。

よみ‐あわ・せる【読み合わせる】‥アハセル

〔他下一〕[文]よみあは・す(下二)

①別本となった同一の文書を互いに読んで誤りを正す。読んでひき合わせる。

②情景に適合させて詩歌などを詠む。

③演劇で、役者が互いに各自のせりふを読んで稽古する。

よみ‐い・る【読み入る】

〔自四〕

心をこめて読む。専心して読む。栄華物語玉の村菊「なみだとどめがたくて―・りておはします」

よみ‐い・れる【詠み入れる】

〔他下一〕[文]よみい・る(下二)

詩歌に物の名などを入れて詠む。詠み込む。

よみ‐うた【読歌】

雅楽寮で教習した大歌の一つ。読むように朗誦した歌。五言・七言を交互に重ねた長歌の形式で、終末は七言三句で結ぶ。

よみ‐うり【読売】

江戸時代、社会の重要事件を瓦版かわらばん一枚摺りとし、街上を読みながら売り歩いたもの。また、その人。今日の新聞の役目を果たしたが、のちには歌謡風に綴り、節をつけて読み歩くようになった。福本日南、元禄快挙録「すると一党の人名録は―となつて、市中に散布する」

よみうり‐しんぶん【読売新聞】

日本の主要新聞の一つ。1874年(明治7)子安峻たかし・本野盛亨もとのもりみちらが創刊。明治後期、尾崎紅葉らが作品を発表。大正末、正力松太郎が社長になってより大幅に部数を伸ばす。1942年(昭和17)報知新聞を合併。現在は、日本最大の全国紙。

よみ‐おと・す【読み落とす】

〔他五〕

読むべきところを読まないで抜かす。読みもらす。「1行分―・す」

よみ‐かえ・す【読み返す】‥カヘス

〔他五〕

①一度読んだ物をもう一度読む。繰り返して読む。「何度―・しても飽きない」

②書いた物を点検のために読む。「原稿を―・す」

よみ‐かえ・る【読み替える】‥カヘル

〔他下一〕

①漢字を別の読み方で読む。

②〔法〕条文の中のある語句に他の語句をあてはめて読み、適用する。

よみ‐がえ・る【蘇る・甦る】‥ガヘル

〔自五〕

(黄泉よみからかえる意)生きかえる。蘇生する。失っていた活力をとり戻す。大唐西域記長寛点「久ややひさしくあつて醒悟ヨミガヘル」。「雨で草木が―・る」「記憶が―・る」

よみ‐かき【読み書き】

読むことと書くこと。書物を読み、字を書くこと。学問。「―を習う」

⇒よ‐ほう【四方】

よぼう‐ちゅうしゃ【予防注射】‥バウ‥

予防接種を注射で行うもの。

⇒よ‐ぼう【予防】

よぼ‐くれ

よぼよぼしていること。また、その人。

よぼ‐く・れる

〔自下一〕[文]よぼく・る(下二)

よぼよぼする。

よぼ・ける

〔自下一〕

年老いてよぼよぼする。歌舞伎、謎帯一寸徳兵衛「したが―・けた我が親仁」

よ‐ほど【余程】

〔名・副〕

(ヨキ(善)ホドの転。「余」は江戸中期以後の当て字)

①程よいさま。狂言、瓜盗人「当年ほど瓜の見事に出来た事は御座らぬ。是は―色付た」

②かなり。ずいぶん。相当。よっぽど。狂言、荷文「やあ―持つた」。「―の事がない限り」「―うれしかったにちがいない」

③すんでのところで。よっぽど。「―注意してやろうと思った」

よぼ‐よぼ

動作が弱々しくいかにも老衰した感じであるさま。よろめき歩くさま。醒睡笑「老人の―と入る者を待ちて」。「―した老犬」

よほろ【丁】

(もと脚のひかがみの意。脚力を要することから)古代の課役を負担した成年男子。特に、朝廷の土木工事に使役された者。貢納物の運搬夫は「脚」と記す。夫ぶ。武烈紀「信濃国の男丁よほろを発おこして」

よほろ【膕】

(ヨボロとも)膝の裏側のくぼみ部分。ひかがみ。中務内侍日記「短綬とて二筋、御―のほどに下げられたり」

⇒よほろ‐がね【膕金】

⇒よほろ‐すじ【膕筋】

よほろ‐がね【膕金】

すねあての背部のすきまを防ぐ板金。臆病金。

⇒よほろ【膕】

よほろ‐すじ【膕筋】‥スヂ

膕にある大きな筋肉。今昔物語集5「古き夫をばかく籠め置きて―を断ちて日の食じきに充つるなり」

⇒よほろ【膕】

よま

よりいと。よりなわ。釣糸および網糸。やま。〈日葡辞書〉

よ‐ま【四間】

①四つの室。

②柱間が間口・奥行とも2間の広さの部屋。4坪の広さに造った部屋。義経記2「―なる所へ入れてさまざまにもてなして」

よ‐ま【夜間】

よる。やかん。

よ‐まい【四枚】

⇒よまい‐がた【四枚肩】

⇒よまい‐かなどう【四枚金胴】

⇒よまい‐どう【四枚胴】

よ‐まい【余米】

使い残りの米。〈日葡辞書〉

よまい‐がた【四枚肩】

一つの駕籠に4人の駕籠かきがつき、交代してかつぐもの。

⇒よ‐まい【四枚】

よまい‐かなどう【四枚金胴】

鉄板の矧はぎ合せ、または打延べによる当世具足の四枚胴。

⇒よ‐まい【四枚】

よまい‐ごと【よまい言】ヨマヒ‥

(「世迷い言」の意か)際限なく続ける、訳のわからない内容の話。また、話しても甲斐のない愚痴。二葉亭四迷、平凡「孝行だの何だのといふ事を、道学の―のやうに思つて」

よまい‐どう【四枚胴】

鉄の板札いたざねで脇の四カ所に蝶番ちょうつがいを入れた当世具足の胴。元来は五枚胴という。

⇒よ‐まい【四枚】

よ‐まいり【夜参り】‥マヰリ

夜間、社寺に参って神仏に祈願をかけること。

よ‐まき【余蒔】

とれた種子を、その年のうちにまくこと。また、遅くまくこと。〈俚言集覧〉

よ‐まぜ【夜交ぜ】

一夜おき。隔晩。古今和歌集六帖5「―に見えむ君は頼まじ」

よ‐まつ【余沫】

飛び散るしぶき。残ったあわ。

よ‐まつり【夜祭】

夜、行う祭。「秩父の―」

よ‐まわり【夜回り】‥マハリ

夜、警戒のためにまわり歩くこと。また、その人。夜警。夜番。

よみ【読み】

①読むこと。読みかた。また、読む人。「―書き」「太平記―」

②漢字に国語を当ててよむこと。また、その当てられた語。訓くん。「この字の―が分からない」「―仮名」

③読点とうてんのこと。

④囲碁・将棋などで、今後の手順・変化を考えること。転じて、物事の真相やなりゆき、人の心中などに対する洞察。「―が深い」「―を誤る」

⑤「よみガルタ」の略。

⇒読み書き算盤

⇒読みと歌

よみ【黄泉】

(ヤミ(闇)の転か。ヤマ(山)の転ともいう)死後、魂が行くという所。死者が住むと信じられた国。よみのくに。よもつくに。よみじ。こうせん。冥土。九泉。万葉集9「ししくしろ―に待たむと」

よ‐み【余味】

あとに残るあじわい。あと味。

よみ‐あげ【読上げ】

読みあげること。声高く読むこと。

⇒よみあげ‐ざん【読上げ算】

よみあげ‐ざん【読上げ算】

珠算で、読み上げる数を聞いて計算すること。↔見取り算

⇒よみ‐あげ【読上げ】

よみ‐あ・げる【読み上げる】

〔他下一〕[文]よみあ・ぐ(下二)

①声高く読む。朗読する。「経を―・げる」

②読み終わる。読了する。「1時間で―・げる」

よみ‐あさ・る【読み漁る】

〔他五〕

あれこれ探し求めて読む。「古代史の本を―・る」

よみ‐あやま・る【読み誤る】

〔他五〕

①まちがって読む。よみそこなう。よみちがえる。「緊張して―・る」

②意味をとり違える。

③事のなりゆきなどを判断しそこなう。「情勢を―・る」

よみ‐あわせ【読合せ】‥アハセ

①読み合わせて校合きょうごうすること。

②脚本上演の準備として、役者が各自のせりふを読んで稽古すること。ほんよみ。

よみ‐あわ・せる【読み合わせる】‥アハセル

〔他下一〕[文]よみあは・す(下二)

①別本となった同一の文書を互いに読んで誤りを正す。読んでひき合わせる。

②情景に適合させて詩歌などを詠む。

③演劇で、役者が互いに各自のせりふを読んで稽古する。

よみ‐い・る【読み入る】

〔自四〕

心をこめて読む。専心して読む。栄華物語玉の村菊「なみだとどめがたくて―・りておはします」

よみ‐い・れる【詠み入れる】

〔他下一〕[文]よみい・る(下二)

詩歌に物の名などを入れて詠む。詠み込む。

よみ‐うた【読歌】

雅楽寮で教習した大歌の一つ。読むように朗誦した歌。五言・七言を交互に重ねた長歌の形式で、終末は七言三句で結ぶ。

よみ‐うり【読売】

江戸時代、社会の重要事件を瓦版かわらばん一枚摺りとし、街上を読みながら売り歩いたもの。また、その人。今日の新聞の役目を果たしたが、のちには歌謡風に綴り、節をつけて読み歩くようになった。福本日南、元禄快挙録「すると一党の人名録は―となつて、市中に散布する」

よみうり‐しんぶん【読売新聞】

日本の主要新聞の一つ。1874年(明治7)子安峻たかし・本野盛亨もとのもりみちらが創刊。明治後期、尾崎紅葉らが作品を発表。大正末、正力松太郎が社長になってより大幅に部数を伸ばす。1942年(昭和17)報知新聞を合併。現在は、日本最大の全国紙。

よみ‐おと・す【読み落とす】

〔他五〕

読むべきところを読まないで抜かす。読みもらす。「1行分―・す」

よみ‐かえ・す【読み返す】‥カヘス

〔他五〕

①一度読んだ物をもう一度読む。繰り返して読む。「何度―・しても飽きない」

②書いた物を点検のために読む。「原稿を―・す」

よみ‐かえ・る【読み替える】‥カヘル

〔他下一〕

①漢字を別の読み方で読む。

②〔法〕条文の中のある語句に他の語句をあてはめて読み、適用する。

よみ‐がえ・る【蘇る・甦る】‥ガヘル

〔自五〕

(黄泉よみからかえる意)生きかえる。蘇生する。失っていた活力をとり戻す。大唐西域記長寛点「久ややひさしくあつて醒悟ヨミガヘル」。「雨で草木が―・る」「記憶が―・る」

よみ‐かき【読み書き】

読むことと書くこと。書物を読み、字を書くこと。学問。「―を習う」

広辞苑 ページ 20341 での【○世は回り持ち】単語。