複数辞典一括検索+![]()

![]()

○夜を昼になすよるをひるになす🔗⭐🔉

○夜を昼になすよるをひるになす

昼夜の別なく行う。夜よを日に継ぐ。

⇒よる【夜】

よ‐れい【予冷】

青果の貯蔵・出荷の前に、鮮度を保つためにあらかじめ冷やすこと。

よ‐れい【予鈴】

開始の少し前に、前もって知らせる合図のベル。

よ‐れい【余齢】

これから先、死ぬまでに残っている年月。余生。余命。残年。

よ‐れき【余瀝】

残ったしずく。余りのしたたり。余滴。残滴。

よれ‐すぎ【縒れ杉】

スギの変種。葉がよじれて雅趣のあるもの。観賞用として栽培。

よ‐れつ【余烈】

古人の遺した功業。遺烈。

よれ‐よれ

①布・髪・衣類などが張りを失ってしわが寄ったり形が崩れたりしているさま。「―のコート」

②心身ともに疲れきって崩れ落ちそうなさま。「世の荒波にもまれて―になる」

よ・れる【縒れる】

〔自下一〕[文]よ・る(下二)

よった状態になる。よじれる。もつれる。「おかしくて腹が―・れる」「垢が―・れる」

よろい【具】ヨロヒ

そろったものを数える語。そろい。組。宇津保物語吹上下「棚厨子九―」。落窪物語4「御衣一―」

よろい【鎧・甲】ヨロヒ

(ヨロウ(鎧)の連用形から)

①戦いに着用して身体を防護する武具の総称。古事記中「衣の中に―を服きて」。日本霊異記下「上に鉀よろいを著」

②特に、胴や胸を防護する武具。多くは大鎧おおよろいを指す。平安中期より騎射戦が中心になると、短甲・挂甲かけよろいに代わって堅牢性と伸縮性のある鎧が発達。ほかに歩兵用の胴丸・腹当・腹巻・当世具足など。平家物語9「薩摩守忠度は…紺地の錦の直垂に黒糸おどしの―きて」。「―の袖をぬらす」「―兜かぶとに身を固める」

⇒よろい‐いた【鎧板】

⇒よろい‐うお【鎧魚】

⇒よろい‐おや【鎧親】

⇒よろい‐がた【鎧形・甲形】

⇒よろい‐ガッパ【鎧合羽】

⇒よろい‐ぎ【鎧着】

⇒よろい‐きぞめ【鎧着初】

⇒よろい‐ぐさ【鎧草】

⇒よろい‐ぐみ【鎧組】

⇒よろい‐げ【鎧毛】

⇒よろい‐づき【鎧突き】

⇒よろい‐つくり【鎧作り】

⇒よろい‐ど【鎧戸】

⇒よろい‐とおし【鎧通し】

⇒よろい‐ねずみ【鎧鼠】

⇒よろい‐ひたたれ【鎧直垂】

⇒よろい‐びつ【鎧櫃】

⇒よろい‐まど【鎧窓】

⇒よろい‐むしゃ【鎧武者】

⇒よろい‐もち【鎧餅】

⇒よろい‐やき【鎧焼】

⇒よろい‐りゅう【鎧竜】

よろい‐いた【鎧板】ヨロヒ‥

〔建〕室内の採光・通風のために、窓などに幅の狭い板を幾枚も一定の傾斜を保って横に取り付けた装置。しころいた。がらりいた。がらり。羽板はいた。ルーバー。

⇒よろい【鎧・甲】

よろい‐うお【鎧魚】ヨロヒウヲ

マツカサウオの異称。高知県・和歌山県などでいう。

⇒よろい【鎧・甲】

よろい‐おや【鎧親】ヨロヒ‥

鎧着初よろいきぞめのとき、鎧を着せる役の人の称。具足親。

⇒よろい【鎧・甲】

よろい‐がた【鎧形・甲形】ヨロヒ‥

平安時代、5月5日の騎射に近衛の官人の着用した儀仗用の鎧。布帛で鎧の形に製し、金・銀・墨で装飾したもの。

⇒よろい【鎧・甲】

よろい‐ガッパ【鎧合羽】ヨロヒ‥

京坂地方で使用した合羽の一種。主に黒色または青漆の桐油紙とうゆしで作り、その形状が鎧に似るからいう。雨天の際には、これを胸・胴部につけ、笠をかぶらず雨傘をさした。

⇒よろい【鎧・甲】

よろい‐ぎ【鎧着】ヨロヒ‥

①鎧を着ること。

②主君の鎧を着て供をする役。

⇒よろい【鎧・甲】

よろい‐きぞめ【鎧着初】ヨロヒ‥

武家時代、13〜14歳に達した男子が初めて鎧を着る儀式。

⇒よろい【鎧・甲】

よろい‐ぐさ【鎧草】ヨロヒ‥

セリ科の多年草。東北地方に自生。茎は紫色を帯び、高さ約1メートル。葉は羽状複葉、下面には白粉がある。白色の5弁の小花を大きな複散形花序につけ、シシウドに似る。根を採って乾したものは漢方生薬の白芷びゃくしで、感冒・歯痛・頭痛に用いる。カサモチ。〈本草和名〉

⇒よろい【鎧・甲】

よろい‐ぐみ【鎧組】ヨロヒ‥

鎧を着て組打ちすること。

⇒よろい【鎧・甲】

よろい‐げ【鎧毛】ヨロヒ‥

(→)縅毛おどしげに同じ。

⇒よろい【鎧・甲】

よろい‐づき【鎧突き】ヨロヒ‥

たえず鎧をゆすりあげて、札さねと札との間に隙間の生じないようにすること。矢の貫通を防ぐ。平家物語9「つねに―せよ、うらかかすな」

⇒よろい【鎧・甲】

よろい‐つくり【鎧作り】ヨロヒ‥

鎧を製作すること。また、それを業とする人。具足師。甲冑師かっちゅうし。

⇒よろい【鎧・甲】

よろい‐ど【鎧戸】ヨロヒ‥

〔建〕

①鎧板をとりつけた戸。しころど。がらりど。

②(→)「シャッター」1に同じ。

⇒よろい【鎧・甲】

よろい‐とおし【鎧通し】ヨロヒトホシ

①反りのない、重厚に鍛えた短刀。室町時代頃、軍陣で用いた。九寸五分くすんごぶ。

②鏃やじりの一種。太く鋭いもの。

⇒よろい【鎧・甲】

よろい‐ねずみ【鎧鼠】ヨロヒ‥

(→)アルマジロの別称。

⇒よろい【鎧・甲】

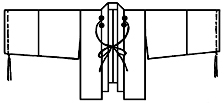

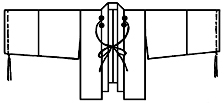

よろい‐ひたたれ【鎧直垂】ヨロヒ‥

錦・綾・練絹・生絹すずしなどで華麗に仕立て、鎧の下に着る直垂。袖細で袖口と袴の裾口を括緒くくりおで括り、のちには菊綴じをつけた。平安末から中世に着用した。↔長直垂。

鎧直垂

⇒よろい【鎧・甲】

よろい‐びつ【鎧櫃】ヨロヒ‥

甲冑かっちゅうを入れて置く櫃。具足櫃。

⇒よろい【鎧・甲】

よろい‐まど【鎧窓】ヨロヒ‥

〔建〕鎧板をとりつけた窓。

⇒よろい【鎧・甲】

よろい‐むしゃ【鎧武者】ヨロヒ‥

甲冑かっちゅうをつけた武者。

⇒よろい【鎧・甲】

よろい‐もち【鎧餅】ヨロヒ‥

(→)具足餅に同じ。〈[季]新年〉

⇒よろい【鎧・甲】

よろい‐やき【鎧焼】ヨロヒ‥

伊勢海老を背開きにし、醤油を注ぎ込んで炭火で焼いた料理。鬼殻おにがら焼の一種。

⇒よろい【鎧・甲】

よろい‐りゅう【鎧竜】ヨロヒ‥

(ankylosaurs)装甲板のような皮骨が胴体を覆う恐竜の総称。アンキロサウルスが代表的。

⇒よろい【鎧・甲】

よろ・う【鎧う】ヨロフ

〔他五〕

①鎧を着る。甲冑かっちゅうをつけて武装する。保元物語「或は甲冑を―・うたる兵なれば」

②自分を守るために、他を寄せつけない態度をとる。

よ‐ろく【余禄】

余分の所得。正規の収入以外の余分の利益。

よ‐ろく【余録】

正式の記録に記載されなかった記録。

よろけ【蹌踉・蹣跚】

①よろけること。

②珪肺けいはいの俗称。

⇒よろけ‐おり【蹣跚織】

⇒よろけ‐じま【蹣跚縞】

よろけ‐おり【蹣跚織】

経たてまたは緯よこの糸を湾曲させて織物の表面に波状の縞模様を織り出したもの。緯糸を湾曲させたのを緯よろけ織、経糸を湾曲させたのを経よろけ織という。ひさご織。太閤織。

⇒よろけ【蹌踉・蹣跚】

よろけ‐じま【蹣跚縞】

よろけ織で織り出した縞模様。→縞織物(図)

⇒よろけ【蹌踉・蹣跚】

よろ・ける【蹌踉ける】

〔自下一〕

足もとがふらつく。よろめく。「体が―・ける」

よろこばし・い【喜ばしい】

〔形〕[文]よろこば・し(シク)

よろこぶべきである。快く楽しい。今昔物語集11「かく伝え奉ること―・しきかなや」。「―・い知らせ」

よろこび【喜び・悦び】

①よろこぶこと。うれしく思うこと。また、その気持。土佐日記「かうやうに別れ惜しみ、―もあり、悲しびもあるときには詠む」。「優勝の―」「―に沸く」

②祝いごと。慶事。また、祝いの言葉。源氏物語薄雲「おとなしきほどのは、七日、御―などし給ふ」。「―が重なる」

③礼を述べること。謝すること。特に、官位昇進の謝礼。源氏物語藤裏葉「内大臣あがり給ひて、宰相の中将、中納言になり給ひぬ。御―に出で給ふ」

④出産。好色五人女4「只今―遊ばしましたが、しかも若子わこ様にて」

⇒よろこび‐づかい【喜び使】

⇒よろこび‐なき【喜び泣き】

⇒よろこび‐もうし【慶申し】

よろこび‐いさ・む【喜び勇む】

〔自五〕

よろこんで心が勇みたつ。うれしくて勢いこむ。

よろこび‐づかい【喜び使】‥ヅカヒ

よろこびを述べる使者。

⇒よろこび【喜び・悦び】

よろこび‐なき【喜び泣き】

喜びのあまりに泣くこと。うれしなき。

⇒よろこび【喜び・悦び】

よろこび‐もうし【慶申し】‥マウシ

官位昇進の御礼を申し上げること。奏慶。拝賀。平家物語9「昔粟田の関白は、―の後只七ヶ日だにこそおはせしか」

⇒よろこび【喜び・悦び】

よろこ・ぶ【喜ぶ・悦ぶ】

〔自他五〕

(奈良時代には上二段活用。のちの漢文訓読に残る)

①うれしく感ずる。楽しく思う。西大寺本最勝王経平安初期点「心に悲しび喜ヨロコブルことを生し、涕涙なみだを交へ流し」。源氏物語蜻蛉「頼もしきことになむなど―・ぶを見るにも」。「手をたたいて―・ぶ」

②うれしく思い感謝する。平家物語3「御心安う思し召され候へとのたまへば、宰相手を合せてぞ―・ばれける」

③(「慶ぶ」とも書く)慶事を祝福する。今鏡「父の法皇の五十の御よはひを―・び給ふなりけり」。「無事を―・ぶ」

④快く受け入れる。論語抄「孔子の道を―・びざるにはあらず」。「多くの人から―・ばれる品」「他人の忠告を―・ばない」「―・んでお引き受けします」

⑤子を産む。出産する。〈日葡辞書〉。本朝桜陰比事「是なる母親は…懐胎して兄を―・びしより」

よろこぼ・う【喜ぼふ】ヨロコボフ

〔自四〕

(ヨロコブに接尾語フの付いた語)よろこんでいる。伊勢物語「―・ひて思ひけらし」

よろこぼ・し【喜ぼし】

〔形シク〕

「よろこばし」に同じ。続日本紀30「うれし―・しとなも見る」

よろし・い【宜しい】

〔形〕[文]よろ・し(シク)

(ヨル(寄)の派生語であるヨラシの転)主観的に良しと評価される、そちらに寄りたくなる意。

①心がひかれる感じだ。好ましい。雄略紀「こもりくの泊瀬の山は出立ちの―・しき山わしり出の―・しき山の」

②適当である。源氏物語明石「忍びて―・しき日見て」

③なみである。普通である。常である。源氏物語桐壺「―・しき事にだに、かかる別れの悲しからぬはなきわざなるを」

④まあまあの程度だ。ほどよい。源氏物語若菜上「―・しき程の人の上にてだに、いまはとてさまかはるは悲しげなるわざなれば」。枕草子39「春ごとに咲くとて桜を―・しう思ふ人やはある」

⑤病状がよい。源氏物語若紫「かの山寺の人は―・しくなりていで給ひにけり」。源氏物語明石「昨日今日ぞすこし―・しうおぼされける」

⑥差支えない。認められる。「帰っても―・い」

⑦「よい」を丁寧にいう語。「この方が―・いでしょう」

よろしき【宜しき】

(形容詞ヨロシの連体形から)適当なこと。適切なこと。「繁簡―を得る」

よろしく【宜しく】

〔副〕

(形容詞ヨロシの連用形から)

①ほどよく。適当に。「―頼む」「あいつのことだ。―やってるだろう」

②(「よろしくお願いします」「よろしくお伝え下さい」などの略)挨拶の語。「どうぞ―」「今後とも―」「皆さんに―」

③(「宜」を「よろしく…すべし」と訓む漢文読法から)すべからく。まさに。法華義疏長保点「―後にすべし」

④(接尾語的に)いかにも…のように。「悲劇のヒロイン―ふるまう」

よろし‐なへ【宜しなへ】

ちょうどよい具合に。いかにもふさわしく。一説に、相依り並んで。親しくよりそって。万葉集1「―神かむさび立てり」

よろし‐め【宜し女】

ほどほどに美しい女。継体紀「―を有りと聞きて」

よろし‐やか【宜しやか】

並一通りのさま。浜松中納言物語3「―なる御様ならば」

よろずヨロヅ

捕鯨に使用する銛もりの一種。生鉄でつくり、容易に曲がり、折れにくい特長をもつ。

よろず【万】ヨロヅ

①数の単位。まん。

②数の多いこと。あまた。さまざまであること。いろいろ。宇津保物語藤原君「―の神仏に」。竹取物語「野山にまじりて竹を取りつつ、―の事に使ひけり」

③すべての事。万事。源氏物語若紫「―をととのへ給へり」

④(副詞的に)ことごとく。すべて。万事。「―承ります」

⇒よろず‐ありちょう【万有帳】

⇒よろず‐うりちょう【万売帳】

⇒よろず‐おぼえちょう【万覚帳】

⇒よろず‐かけちょう【万掛帳】

⇒よろず‐たび【万度】

⇒よろず‐とせ【万歳】

⇒よろず‐や【万屋】

⇒よろず‐よ【万代・万世】

よろず【万】ヨロヅ

姓氏の一つ。

⇒よろず‐てつごろう【万鉄五郎】

よろず‐ありちょう【万有帳】ヨロヅ‥チヤウ

商品の出入を類別記入した帳簿。日本永代蔵1「何によらずないといふ物なし。―めでたし」

⇒よろず【万】

よろず‐うりちょう【万売帳】ヨロヅ‥チヤウ

売上げを記入する帳簿。好色一代女5「―なにはの浦は日本第一の大湊にして」

⇒よろず【万】

よろず‐おぼえちょう【万覚帳】ヨロヅ‥チヤウ

心覚えのため、種々の事柄を書いておく帳面。

⇒よろず【万】

よろず‐かけちょう【万掛帳】ヨロヅ‥チヤウ

掛売りをまとめて書きつけておく帳面。好色一代男3「―埒明けず屋の世之介としかられながら」

⇒よろず【万】

よろず‐たび【万度】ヨロヅ‥

度数の多いことにいう語。いくたびとなく。あまたたび。万葉集20「―かへりみしつつ」

⇒よろず【万】

よろずちょうほう【万朝報】ヨロヅテウ‥

日刊新聞の一つ。1892年(明治25)黒岩涙香が東京で創刊。醜聞暴露記事を売物にし、一方、翻訳小説をはじめ文芸欄に力を注ぎ、社会主義・労働問題にも関心を示した。1920年(大正9)涙香の死後衰退、40年(昭和15)東京毎夕新聞に合併。まんちょうほう。

→資料:自由党を祭る文(明治33年8月30日)

→資料:戦争廃止論

よろず‐てつごろう【万鉄五郎】ヨロヅ‥ラウ

洋画家。岩手県生れ。東京美術学校卒。フュウザン会・春陽会の創立に参加。独自のフォーヴィスム風・キュビスム風の画風を展開、南画的作風に至る。作「もたれて立つ人」など。(1885〜1927)

⇒よろず【万】

よろず‐とせ【万歳】ヨロヅ‥

(→)「よろずよ」に同じ。

⇒よろず【万】

よろずのふみほうぐ【万の文反古】ヨロヅ‥

浮世草子。井原西鶴作。5巻5冊。1696年(元禄9)刊。17編の書簡体小説集。西鶴文反古。

→文献資料[万の文反古]

よろず‐や【万屋】ヨロヅ‥

①種々のものを商う店。

②何事にも一通り通じた人。なんでもや。

⇒よろず【万】

よろずや‐きんのすけ【萬屋錦之介】ヨロヅ‥

俳優。本名、小川錦一。東京生れ。3代中村時蔵の4男。芸名ははじめ中村錦之助。映画「笛吹童子」「宮本武蔵」やテレビドラマ「子連れ狼」など。(1932〜1997)

よろず‐よ【万代・万世】ヨロヅ‥

限りなく久しく続く世。よろずとせ。万年。万葉集17「―にいひつぎゆかむ」

⇒よろず【万】

よろ‐つ・く【蹌踉つく】

〔自五〕

足もとが定まらず、よろよろする。よろめく。ひょろつく。

よろぼ・う【蹌踉ふ】ヨロボフ

〔自四〕

(古くは清音)

①よろよろと進む。よろめく。催馬楽、酒を飲とうべて「―・ひぞまうでくる」

②崩れかかる。倒れかかる。源氏物語末摘花「御車寄せたる中門のいといたうゆがみ―・ひて」

よろ‐ぼうし【弱法師】‥ボフ‥

(ヨロボシとも)よろよろした法師。よろよろした乞食法師。

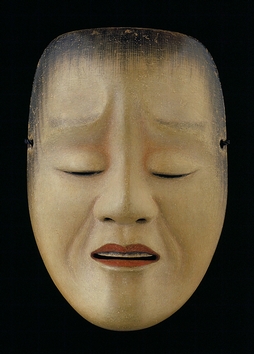

よろぼし【弱法師】

能。観世元雅作。讒言ざんげんで父高安通俊に家を追われた俊徳丸が、盲目の弱法師となって天王寺をさまよう。

弱法師

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

⇒よろい【鎧・甲】

よろい‐びつ【鎧櫃】ヨロヒ‥

甲冑かっちゅうを入れて置く櫃。具足櫃。

⇒よろい【鎧・甲】

よろい‐まど【鎧窓】ヨロヒ‥

〔建〕鎧板をとりつけた窓。

⇒よろい【鎧・甲】

よろい‐むしゃ【鎧武者】ヨロヒ‥

甲冑かっちゅうをつけた武者。

⇒よろい【鎧・甲】

よろい‐もち【鎧餅】ヨロヒ‥

(→)具足餅に同じ。〈[季]新年〉

⇒よろい【鎧・甲】

よろい‐やき【鎧焼】ヨロヒ‥

伊勢海老を背開きにし、醤油を注ぎ込んで炭火で焼いた料理。鬼殻おにがら焼の一種。

⇒よろい【鎧・甲】

よろい‐りゅう【鎧竜】ヨロヒ‥

(ankylosaurs)装甲板のような皮骨が胴体を覆う恐竜の総称。アンキロサウルスが代表的。

⇒よろい【鎧・甲】

よろ・う【鎧う】ヨロフ

〔他五〕

①鎧を着る。甲冑かっちゅうをつけて武装する。保元物語「或は甲冑を―・うたる兵なれば」

②自分を守るために、他を寄せつけない態度をとる。

よ‐ろく【余禄】

余分の所得。正規の収入以外の余分の利益。

よ‐ろく【余録】

正式の記録に記載されなかった記録。

よろけ【蹌踉・蹣跚】

①よろけること。

②珪肺けいはいの俗称。

⇒よろけ‐おり【蹣跚織】

⇒よろけ‐じま【蹣跚縞】

よろけ‐おり【蹣跚織】

経たてまたは緯よこの糸を湾曲させて織物の表面に波状の縞模様を織り出したもの。緯糸を湾曲させたのを緯よろけ織、経糸を湾曲させたのを経よろけ織という。ひさご織。太閤織。

⇒よろけ【蹌踉・蹣跚】

よろけ‐じま【蹣跚縞】

よろけ織で織り出した縞模様。→縞織物(図)

⇒よろけ【蹌踉・蹣跚】

よろ・ける【蹌踉ける】

〔自下一〕

足もとがふらつく。よろめく。「体が―・ける」

よろこばし・い【喜ばしい】

〔形〕[文]よろこば・し(シク)

よろこぶべきである。快く楽しい。今昔物語集11「かく伝え奉ること―・しきかなや」。「―・い知らせ」

よろこび【喜び・悦び】

①よろこぶこと。うれしく思うこと。また、その気持。土佐日記「かうやうに別れ惜しみ、―もあり、悲しびもあるときには詠む」。「優勝の―」「―に沸く」

②祝いごと。慶事。また、祝いの言葉。源氏物語薄雲「おとなしきほどのは、七日、御―などし給ふ」。「―が重なる」

③礼を述べること。謝すること。特に、官位昇進の謝礼。源氏物語藤裏葉「内大臣あがり給ひて、宰相の中将、中納言になり給ひぬ。御―に出で給ふ」

④出産。好色五人女4「只今―遊ばしましたが、しかも若子わこ様にて」

⇒よろこび‐づかい【喜び使】

⇒よろこび‐なき【喜び泣き】

⇒よろこび‐もうし【慶申し】

よろこび‐いさ・む【喜び勇む】

〔自五〕

よろこんで心が勇みたつ。うれしくて勢いこむ。

よろこび‐づかい【喜び使】‥ヅカヒ

よろこびを述べる使者。

⇒よろこび【喜び・悦び】

よろこび‐なき【喜び泣き】

喜びのあまりに泣くこと。うれしなき。

⇒よろこび【喜び・悦び】

よろこび‐もうし【慶申し】‥マウシ

官位昇進の御礼を申し上げること。奏慶。拝賀。平家物語9「昔粟田の関白は、―の後只七ヶ日だにこそおはせしか」

⇒よろこび【喜び・悦び】

よろこ・ぶ【喜ぶ・悦ぶ】

〔自他五〕

(奈良時代には上二段活用。のちの漢文訓読に残る)

①うれしく感ずる。楽しく思う。西大寺本最勝王経平安初期点「心に悲しび喜ヨロコブルことを生し、涕涙なみだを交へ流し」。源氏物語蜻蛉「頼もしきことになむなど―・ぶを見るにも」。「手をたたいて―・ぶ」

②うれしく思い感謝する。平家物語3「御心安う思し召され候へとのたまへば、宰相手を合せてぞ―・ばれける」

③(「慶ぶ」とも書く)慶事を祝福する。今鏡「父の法皇の五十の御よはひを―・び給ふなりけり」。「無事を―・ぶ」

④快く受け入れる。論語抄「孔子の道を―・びざるにはあらず」。「多くの人から―・ばれる品」「他人の忠告を―・ばない」「―・んでお引き受けします」

⑤子を産む。出産する。〈日葡辞書〉。本朝桜陰比事「是なる母親は…懐胎して兄を―・びしより」

よろこぼ・う【喜ぼふ】ヨロコボフ

〔自四〕

(ヨロコブに接尾語フの付いた語)よろこんでいる。伊勢物語「―・ひて思ひけらし」

よろこぼ・し【喜ぼし】

〔形シク〕

「よろこばし」に同じ。続日本紀30「うれし―・しとなも見る」

よろし・い【宜しい】

〔形〕[文]よろ・し(シク)

(ヨル(寄)の派生語であるヨラシの転)主観的に良しと評価される、そちらに寄りたくなる意。

①心がひかれる感じだ。好ましい。雄略紀「こもりくの泊瀬の山は出立ちの―・しき山わしり出の―・しき山の」

②適当である。源氏物語明石「忍びて―・しき日見て」

③なみである。普通である。常である。源氏物語桐壺「―・しき事にだに、かかる別れの悲しからぬはなきわざなるを」

④まあまあの程度だ。ほどよい。源氏物語若菜上「―・しき程の人の上にてだに、いまはとてさまかはるは悲しげなるわざなれば」。枕草子39「春ごとに咲くとて桜を―・しう思ふ人やはある」

⑤病状がよい。源氏物語若紫「かの山寺の人は―・しくなりていで給ひにけり」。源氏物語明石「昨日今日ぞすこし―・しうおぼされける」

⑥差支えない。認められる。「帰っても―・い」

⑦「よい」を丁寧にいう語。「この方が―・いでしょう」

よろしき【宜しき】

(形容詞ヨロシの連体形から)適当なこと。適切なこと。「繁簡―を得る」

よろしく【宜しく】

〔副〕

(形容詞ヨロシの連用形から)

①ほどよく。適当に。「―頼む」「あいつのことだ。―やってるだろう」

②(「よろしくお願いします」「よろしくお伝え下さい」などの略)挨拶の語。「どうぞ―」「今後とも―」「皆さんに―」

③(「宜」を「よろしく…すべし」と訓む漢文読法から)すべからく。まさに。法華義疏長保点「―後にすべし」

④(接尾語的に)いかにも…のように。「悲劇のヒロイン―ふるまう」

よろし‐なへ【宜しなへ】

ちょうどよい具合に。いかにもふさわしく。一説に、相依り並んで。親しくよりそって。万葉集1「―神かむさび立てり」

よろし‐め【宜し女】

ほどほどに美しい女。継体紀「―を有りと聞きて」

よろし‐やか【宜しやか】

並一通りのさま。浜松中納言物語3「―なる御様ならば」

よろずヨロヅ

捕鯨に使用する銛もりの一種。生鉄でつくり、容易に曲がり、折れにくい特長をもつ。

よろず【万】ヨロヅ

①数の単位。まん。

②数の多いこと。あまた。さまざまであること。いろいろ。宇津保物語藤原君「―の神仏に」。竹取物語「野山にまじりて竹を取りつつ、―の事に使ひけり」

③すべての事。万事。源氏物語若紫「―をととのへ給へり」

④(副詞的に)ことごとく。すべて。万事。「―承ります」

⇒よろず‐ありちょう【万有帳】

⇒よろず‐うりちょう【万売帳】

⇒よろず‐おぼえちょう【万覚帳】

⇒よろず‐かけちょう【万掛帳】

⇒よろず‐たび【万度】

⇒よろず‐とせ【万歳】

⇒よろず‐や【万屋】

⇒よろず‐よ【万代・万世】

よろず【万】ヨロヅ

姓氏の一つ。

⇒よろず‐てつごろう【万鉄五郎】

よろず‐ありちょう【万有帳】ヨロヅ‥チヤウ

商品の出入を類別記入した帳簿。日本永代蔵1「何によらずないといふ物なし。―めでたし」

⇒よろず【万】

よろず‐うりちょう【万売帳】ヨロヅ‥チヤウ

売上げを記入する帳簿。好色一代女5「―なにはの浦は日本第一の大湊にして」

⇒よろず【万】

よろず‐おぼえちょう【万覚帳】ヨロヅ‥チヤウ

心覚えのため、種々の事柄を書いておく帳面。

⇒よろず【万】

よろず‐かけちょう【万掛帳】ヨロヅ‥チヤウ

掛売りをまとめて書きつけておく帳面。好色一代男3「―埒明けず屋の世之介としかられながら」

⇒よろず【万】

よろず‐たび【万度】ヨロヅ‥

度数の多いことにいう語。いくたびとなく。あまたたび。万葉集20「―かへりみしつつ」

⇒よろず【万】

よろずちょうほう【万朝報】ヨロヅテウ‥

日刊新聞の一つ。1892年(明治25)黒岩涙香が東京で創刊。醜聞暴露記事を売物にし、一方、翻訳小説をはじめ文芸欄に力を注ぎ、社会主義・労働問題にも関心を示した。1920年(大正9)涙香の死後衰退、40年(昭和15)東京毎夕新聞に合併。まんちょうほう。

→資料:自由党を祭る文(明治33年8月30日)

→資料:戦争廃止論

よろず‐てつごろう【万鉄五郎】ヨロヅ‥ラウ

洋画家。岩手県生れ。東京美術学校卒。フュウザン会・春陽会の創立に参加。独自のフォーヴィスム風・キュビスム風の画風を展開、南画的作風に至る。作「もたれて立つ人」など。(1885〜1927)

⇒よろず【万】

よろず‐とせ【万歳】ヨロヅ‥

(→)「よろずよ」に同じ。

⇒よろず【万】

よろずのふみほうぐ【万の文反古】ヨロヅ‥

浮世草子。井原西鶴作。5巻5冊。1696年(元禄9)刊。17編の書簡体小説集。西鶴文反古。

→文献資料[万の文反古]

よろず‐や【万屋】ヨロヅ‥

①種々のものを商う店。

②何事にも一通り通じた人。なんでもや。

⇒よろず【万】

よろずや‐きんのすけ【萬屋錦之介】ヨロヅ‥

俳優。本名、小川錦一。東京生れ。3代中村時蔵の4男。芸名ははじめ中村錦之助。映画「笛吹童子」「宮本武蔵」やテレビドラマ「子連れ狼」など。(1932〜1997)

よろず‐よ【万代・万世】ヨロヅ‥

限りなく久しく続く世。よろずとせ。万年。万葉集17「―にいひつぎゆかむ」

⇒よろず【万】

よろ‐つ・く【蹌踉つく】

〔自五〕

足もとが定まらず、よろよろする。よろめく。ひょろつく。

よろぼ・う【蹌踉ふ】ヨロボフ

〔自四〕

(古くは清音)

①よろよろと進む。よろめく。催馬楽、酒を飲とうべて「―・ひぞまうでくる」

②崩れかかる。倒れかかる。源氏物語末摘花「御車寄せたる中門のいといたうゆがみ―・ひて」

よろ‐ぼうし【弱法師】‥ボフ‥

(ヨロボシとも)よろよろした法師。よろよろした乞食法師。

よろぼし【弱法師】

能。観世元雅作。讒言ざんげんで父高安通俊に家を追われた俊徳丸が、盲目の弱法師となって天王寺をさまよう。

弱法師

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

よろ‐め・く【蹌踉めく】

〔自五〕

①足どりが確かでなく、よろよろする。よろつく。よろける。

②俗に、誘惑にのる。うわきする。

よろ‐よろ【蹌踉】

体の均衡がとれず足運びが不安定なさま。「足元が―する」「―と立ち上がる」

よろり

足もとが定まらず、瞬間的にふらつくさま。

よ‐ろん【輿論・世論】

世間一般の人が唱える論。社会大衆に共通な意見。中江兆民、平民の目さまし「輿論とは輿人の論と云ふ事にて大勢の人の考と云ふも同じ事なり」。「―に訴える」

▷「世論」は「輿論」の代りに用いる表記。→せろん。

⇒よろん‐ちょうさ【輿論調査】

よろん‐ちょうさ【輿論調査】‥テウ‥

(→)世論せろん調査に同じ。

⇒よ‐ろん【輿論・世論】

よろん‐とう【与論島】‥タウ

鹿児島県、奄美諸島南端の島。沖縄本島への距離約23キロメートル。面積20.5平方キロメートル。よろんじま。

よ‐わ【夜半】ヨハ

(「夜半」は当て字)よる。よふけ。よなか。夜間。やはん。古今和歌集雑「―にや君がひとり越ゆらむ」

よ‐わ【余話】

こぼればなし。余談。

よわい【齢・歯】ヨハヒ

①生まれてからこの世に生きている間。とし。年齢。日本紀竟宴歌「亀の―をともにそへける」。「―80を数える」

②(「歯しする」の訓読から)仲間に加わること。伍すること。田植草紙「稚児の―は紅梅手綱に斑馬」

⇒よわい‐ぐさ【齢草】

⇒よわい‐びと【齢人】

よわ・い【弱い】

〔形〕[文]よわ・し(ク)

①力が少ない。強くない。万葉集3「岩戸わる手力もがも手―・き女にしあればすべのしらなく」。「風が―・くなる」

②堪える力がない。もろい。丈夫でない。源氏物語柏木「御身―・うては行ひもし給ひてむや」。「体が―・い」「熱に―・い」「甘いものに―・い」

③働きが劣っている。能力が乏しい。徒然草「のるべき馬をばまづよく見て、強き所―・き所を知るべし」。「足が―・くなる」「機械に―・い」

④意志が堅固でない。心がしっかりしていない。源氏物語柏木「すこし―・き所つきて、なよびすぎたりしぞかし」。「気が―・い」

⇒弱き者よ汝の名は女なり

よわい‐ぐさ【齢草】ヨハヒ‥

(齢を延べる草の意)菊の異称。〈[季]秋〉

⇒よわい【齢・歯】

よわい・する【歯する】ヨハヒ‥

〔自サ変〕[文]よはひ・す(サ変)

(「歯しする」の訓読)たちならぶ。仲間として交わる。

よわい‐びと【齢人】ヨハヒ‥

①高齢の人。年長者。

②昔、天皇元服の時、御酒を奉り祝詞を献じた人で公卿第一の老人。

⇒よわい【齢・歯】

よわ‐かた【弱肩】

よわよわしい肩。自分の肩の謙譲語。祝詞、伊勢大神宮「忌部いみべの―に太襁ふとだすき取り懸けて」

よわ‐き【弱気】

①気が弱いこと。

②(取引用語)相場が下落すると予想すること。

↔強気。

⇒よわき‐すじ【弱気筋】

よわき‐すじ【弱気筋】‥スヂ

①弱気の人々。

②相場が下落すると予想する側の人々。ベアー。

⇒よわ‐き【弱気】

よろ‐め・く【蹌踉めく】

〔自五〕

①足どりが確かでなく、よろよろする。よろつく。よろける。

②俗に、誘惑にのる。うわきする。

よろ‐よろ【蹌踉】

体の均衡がとれず足運びが不安定なさま。「足元が―する」「―と立ち上がる」

よろり

足もとが定まらず、瞬間的にふらつくさま。

よ‐ろん【輿論・世論】

世間一般の人が唱える論。社会大衆に共通な意見。中江兆民、平民の目さまし「輿論とは輿人の論と云ふ事にて大勢の人の考と云ふも同じ事なり」。「―に訴える」

▷「世論」は「輿論」の代りに用いる表記。→せろん。

⇒よろん‐ちょうさ【輿論調査】

よろん‐ちょうさ【輿論調査】‥テウ‥

(→)世論せろん調査に同じ。

⇒よ‐ろん【輿論・世論】

よろん‐とう【与論島】‥タウ

鹿児島県、奄美諸島南端の島。沖縄本島への距離約23キロメートル。面積20.5平方キロメートル。よろんじま。

よ‐わ【夜半】ヨハ

(「夜半」は当て字)よる。よふけ。よなか。夜間。やはん。古今和歌集雑「―にや君がひとり越ゆらむ」

よ‐わ【余話】

こぼればなし。余談。

よわい【齢・歯】ヨハヒ

①生まれてからこの世に生きている間。とし。年齢。日本紀竟宴歌「亀の―をともにそへける」。「―80を数える」

②(「歯しする」の訓読から)仲間に加わること。伍すること。田植草紙「稚児の―は紅梅手綱に斑馬」

⇒よわい‐ぐさ【齢草】

⇒よわい‐びと【齢人】

よわ・い【弱い】

〔形〕[文]よわ・し(ク)

①力が少ない。強くない。万葉集3「岩戸わる手力もがも手―・き女にしあればすべのしらなく」。「風が―・くなる」

②堪える力がない。もろい。丈夫でない。源氏物語柏木「御身―・うては行ひもし給ひてむや」。「体が―・い」「熱に―・い」「甘いものに―・い」

③働きが劣っている。能力が乏しい。徒然草「のるべき馬をばまづよく見て、強き所―・き所を知るべし」。「足が―・くなる」「機械に―・い」

④意志が堅固でない。心がしっかりしていない。源氏物語柏木「すこし―・き所つきて、なよびすぎたりしぞかし」。「気が―・い」

⇒弱き者よ汝の名は女なり

よわい‐ぐさ【齢草】ヨハヒ‥

(齢を延べる草の意)菊の異称。〈[季]秋〉

⇒よわい【齢・歯】

よわい・する【歯する】ヨハヒ‥

〔自サ変〕[文]よはひ・す(サ変)

(「歯しする」の訓読)たちならぶ。仲間として交わる。

よわい‐びと【齢人】ヨハヒ‥

①高齢の人。年長者。

②昔、天皇元服の時、御酒を奉り祝詞を献じた人で公卿第一の老人。

⇒よわい【齢・歯】

よわ‐かた【弱肩】

よわよわしい肩。自分の肩の謙譲語。祝詞、伊勢大神宮「忌部いみべの―に太襁ふとだすき取り懸けて」

よわ‐き【弱気】

①気が弱いこと。

②(取引用語)相場が下落すると予想すること。

↔強気。

⇒よわき‐すじ【弱気筋】

よわき‐すじ【弱気筋】‥スヂ

①弱気の人々。

②相場が下落すると予想する側の人々。ベアー。

⇒よわ‐き【弱気】

⇒よろい【鎧・甲】

よろい‐びつ【鎧櫃】ヨロヒ‥

甲冑かっちゅうを入れて置く櫃。具足櫃。

⇒よろい【鎧・甲】

よろい‐まど【鎧窓】ヨロヒ‥

〔建〕鎧板をとりつけた窓。

⇒よろい【鎧・甲】

よろい‐むしゃ【鎧武者】ヨロヒ‥

甲冑かっちゅうをつけた武者。

⇒よろい【鎧・甲】

よろい‐もち【鎧餅】ヨロヒ‥

(→)具足餅に同じ。〈[季]新年〉

⇒よろい【鎧・甲】

よろい‐やき【鎧焼】ヨロヒ‥

伊勢海老を背開きにし、醤油を注ぎ込んで炭火で焼いた料理。鬼殻おにがら焼の一種。

⇒よろい【鎧・甲】

よろい‐りゅう【鎧竜】ヨロヒ‥

(ankylosaurs)装甲板のような皮骨が胴体を覆う恐竜の総称。アンキロサウルスが代表的。

⇒よろい【鎧・甲】

よろ・う【鎧う】ヨロフ

〔他五〕

①鎧を着る。甲冑かっちゅうをつけて武装する。保元物語「或は甲冑を―・うたる兵なれば」

②自分を守るために、他を寄せつけない態度をとる。

よ‐ろく【余禄】

余分の所得。正規の収入以外の余分の利益。

よ‐ろく【余録】

正式の記録に記載されなかった記録。

よろけ【蹌踉・蹣跚】

①よろけること。

②珪肺けいはいの俗称。

⇒よろけ‐おり【蹣跚織】

⇒よろけ‐じま【蹣跚縞】

よろけ‐おり【蹣跚織】

経たてまたは緯よこの糸を湾曲させて織物の表面に波状の縞模様を織り出したもの。緯糸を湾曲させたのを緯よろけ織、経糸を湾曲させたのを経よろけ織という。ひさご織。太閤織。

⇒よろけ【蹌踉・蹣跚】

よろけ‐じま【蹣跚縞】

よろけ織で織り出した縞模様。→縞織物(図)

⇒よろけ【蹌踉・蹣跚】

よろ・ける【蹌踉ける】

〔自下一〕

足もとがふらつく。よろめく。「体が―・ける」

よろこばし・い【喜ばしい】

〔形〕[文]よろこば・し(シク)

よろこぶべきである。快く楽しい。今昔物語集11「かく伝え奉ること―・しきかなや」。「―・い知らせ」

よろこび【喜び・悦び】

①よろこぶこと。うれしく思うこと。また、その気持。土佐日記「かうやうに別れ惜しみ、―もあり、悲しびもあるときには詠む」。「優勝の―」「―に沸く」

②祝いごと。慶事。また、祝いの言葉。源氏物語薄雲「おとなしきほどのは、七日、御―などし給ふ」。「―が重なる」

③礼を述べること。謝すること。特に、官位昇進の謝礼。源氏物語藤裏葉「内大臣あがり給ひて、宰相の中将、中納言になり給ひぬ。御―に出で給ふ」

④出産。好色五人女4「只今―遊ばしましたが、しかも若子わこ様にて」

⇒よろこび‐づかい【喜び使】

⇒よろこび‐なき【喜び泣き】

⇒よろこび‐もうし【慶申し】

よろこび‐いさ・む【喜び勇む】

〔自五〕

よろこんで心が勇みたつ。うれしくて勢いこむ。

よろこび‐づかい【喜び使】‥ヅカヒ

よろこびを述べる使者。

⇒よろこび【喜び・悦び】

よろこび‐なき【喜び泣き】

喜びのあまりに泣くこと。うれしなき。

⇒よろこび【喜び・悦び】

よろこび‐もうし【慶申し】‥マウシ

官位昇進の御礼を申し上げること。奏慶。拝賀。平家物語9「昔粟田の関白は、―の後只七ヶ日だにこそおはせしか」

⇒よろこび【喜び・悦び】

よろこ・ぶ【喜ぶ・悦ぶ】

〔自他五〕

(奈良時代には上二段活用。のちの漢文訓読に残る)

①うれしく感ずる。楽しく思う。西大寺本最勝王経平安初期点「心に悲しび喜ヨロコブルことを生し、涕涙なみだを交へ流し」。源氏物語蜻蛉「頼もしきことになむなど―・ぶを見るにも」。「手をたたいて―・ぶ」

②うれしく思い感謝する。平家物語3「御心安う思し召され候へとのたまへば、宰相手を合せてぞ―・ばれける」

③(「慶ぶ」とも書く)慶事を祝福する。今鏡「父の法皇の五十の御よはひを―・び給ふなりけり」。「無事を―・ぶ」

④快く受け入れる。論語抄「孔子の道を―・びざるにはあらず」。「多くの人から―・ばれる品」「他人の忠告を―・ばない」「―・んでお引き受けします」

⑤子を産む。出産する。〈日葡辞書〉。本朝桜陰比事「是なる母親は…懐胎して兄を―・びしより」

よろこぼ・う【喜ぼふ】ヨロコボフ

〔自四〕

(ヨロコブに接尾語フの付いた語)よろこんでいる。伊勢物語「―・ひて思ひけらし」

よろこぼ・し【喜ぼし】

〔形シク〕

「よろこばし」に同じ。続日本紀30「うれし―・しとなも見る」

よろし・い【宜しい】

〔形〕[文]よろ・し(シク)

(ヨル(寄)の派生語であるヨラシの転)主観的に良しと評価される、そちらに寄りたくなる意。

①心がひかれる感じだ。好ましい。雄略紀「こもりくの泊瀬の山は出立ちの―・しき山わしり出の―・しき山の」

②適当である。源氏物語明石「忍びて―・しき日見て」

③なみである。普通である。常である。源氏物語桐壺「―・しき事にだに、かかる別れの悲しからぬはなきわざなるを」

④まあまあの程度だ。ほどよい。源氏物語若菜上「―・しき程の人の上にてだに、いまはとてさまかはるは悲しげなるわざなれば」。枕草子39「春ごとに咲くとて桜を―・しう思ふ人やはある」

⑤病状がよい。源氏物語若紫「かの山寺の人は―・しくなりていで給ひにけり」。源氏物語明石「昨日今日ぞすこし―・しうおぼされける」

⑥差支えない。認められる。「帰っても―・い」

⑦「よい」を丁寧にいう語。「この方が―・いでしょう」

よろしき【宜しき】

(形容詞ヨロシの連体形から)適当なこと。適切なこと。「繁簡―を得る」

よろしく【宜しく】

〔副〕

(形容詞ヨロシの連用形から)

①ほどよく。適当に。「―頼む」「あいつのことだ。―やってるだろう」

②(「よろしくお願いします」「よろしくお伝え下さい」などの略)挨拶の語。「どうぞ―」「今後とも―」「皆さんに―」

③(「宜」を「よろしく…すべし」と訓む漢文読法から)すべからく。まさに。法華義疏長保点「―後にすべし」

④(接尾語的に)いかにも…のように。「悲劇のヒロイン―ふるまう」

よろし‐なへ【宜しなへ】

ちょうどよい具合に。いかにもふさわしく。一説に、相依り並んで。親しくよりそって。万葉集1「―神かむさび立てり」

よろし‐め【宜し女】

ほどほどに美しい女。継体紀「―を有りと聞きて」

よろし‐やか【宜しやか】

並一通りのさま。浜松中納言物語3「―なる御様ならば」

よろずヨロヅ

捕鯨に使用する銛もりの一種。生鉄でつくり、容易に曲がり、折れにくい特長をもつ。

よろず【万】ヨロヅ

①数の単位。まん。

②数の多いこと。あまた。さまざまであること。いろいろ。宇津保物語藤原君「―の神仏に」。竹取物語「野山にまじりて竹を取りつつ、―の事に使ひけり」

③すべての事。万事。源氏物語若紫「―をととのへ給へり」

④(副詞的に)ことごとく。すべて。万事。「―承ります」

⇒よろず‐ありちょう【万有帳】

⇒よろず‐うりちょう【万売帳】

⇒よろず‐おぼえちょう【万覚帳】

⇒よろず‐かけちょう【万掛帳】

⇒よろず‐たび【万度】

⇒よろず‐とせ【万歳】

⇒よろず‐や【万屋】

⇒よろず‐よ【万代・万世】

よろず【万】ヨロヅ

姓氏の一つ。

⇒よろず‐てつごろう【万鉄五郎】

よろず‐ありちょう【万有帳】ヨロヅ‥チヤウ

商品の出入を類別記入した帳簿。日本永代蔵1「何によらずないといふ物なし。―めでたし」

⇒よろず【万】

よろず‐うりちょう【万売帳】ヨロヅ‥チヤウ

売上げを記入する帳簿。好色一代女5「―なにはの浦は日本第一の大湊にして」

⇒よろず【万】

よろず‐おぼえちょう【万覚帳】ヨロヅ‥チヤウ

心覚えのため、種々の事柄を書いておく帳面。

⇒よろず【万】

よろず‐かけちょう【万掛帳】ヨロヅ‥チヤウ

掛売りをまとめて書きつけておく帳面。好色一代男3「―埒明けず屋の世之介としかられながら」

⇒よろず【万】

よろず‐たび【万度】ヨロヅ‥

度数の多いことにいう語。いくたびとなく。あまたたび。万葉集20「―かへりみしつつ」

⇒よろず【万】

よろずちょうほう【万朝報】ヨロヅテウ‥

日刊新聞の一つ。1892年(明治25)黒岩涙香が東京で創刊。醜聞暴露記事を売物にし、一方、翻訳小説をはじめ文芸欄に力を注ぎ、社会主義・労働問題にも関心を示した。1920年(大正9)涙香の死後衰退、40年(昭和15)東京毎夕新聞に合併。まんちょうほう。

→資料:自由党を祭る文(明治33年8月30日)

→資料:戦争廃止論

よろず‐てつごろう【万鉄五郎】ヨロヅ‥ラウ

洋画家。岩手県生れ。東京美術学校卒。フュウザン会・春陽会の創立に参加。独自のフォーヴィスム風・キュビスム風の画風を展開、南画的作風に至る。作「もたれて立つ人」など。(1885〜1927)

⇒よろず【万】

よろず‐とせ【万歳】ヨロヅ‥

(→)「よろずよ」に同じ。

⇒よろず【万】

よろずのふみほうぐ【万の文反古】ヨロヅ‥

浮世草子。井原西鶴作。5巻5冊。1696年(元禄9)刊。17編の書簡体小説集。西鶴文反古。

→文献資料[万の文反古]

よろず‐や【万屋】ヨロヅ‥

①種々のものを商う店。

②何事にも一通り通じた人。なんでもや。

⇒よろず【万】

よろずや‐きんのすけ【萬屋錦之介】ヨロヅ‥

俳優。本名、小川錦一。東京生れ。3代中村時蔵の4男。芸名ははじめ中村錦之助。映画「笛吹童子」「宮本武蔵」やテレビドラマ「子連れ狼」など。(1932〜1997)

よろず‐よ【万代・万世】ヨロヅ‥

限りなく久しく続く世。よろずとせ。万年。万葉集17「―にいひつぎゆかむ」

⇒よろず【万】

よろ‐つ・く【蹌踉つく】

〔自五〕

足もとが定まらず、よろよろする。よろめく。ひょろつく。

よろぼ・う【蹌踉ふ】ヨロボフ

〔自四〕

(古くは清音)

①よろよろと進む。よろめく。催馬楽、酒を飲とうべて「―・ひぞまうでくる」

②崩れかかる。倒れかかる。源氏物語末摘花「御車寄せたる中門のいといたうゆがみ―・ひて」

よろ‐ぼうし【弱法師】‥ボフ‥

(ヨロボシとも)よろよろした法師。よろよろした乞食法師。

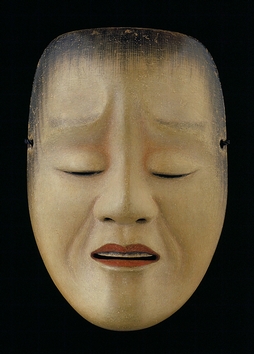

よろぼし【弱法師】

能。観世元雅作。讒言ざんげんで父高安通俊に家を追われた俊徳丸が、盲目の弱法師となって天王寺をさまよう。

弱法師

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

⇒よろい【鎧・甲】

よろい‐びつ【鎧櫃】ヨロヒ‥

甲冑かっちゅうを入れて置く櫃。具足櫃。

⇒よろい【鎧・甲】

よろい‐まど【鎧窓】ヨロヒ‥

〔建〕鎧板をとりつけた窓。

⇒よろい【鎧・甲】

よろい‐むしゃ【鎧武者】ヨロヒ‥

甲冑かっちゅうをつけた武者。

⇒よろい【鎧・甲】

よろい‐もち【鎧餅】ヨロヒ‥

(→)具足餅に同じ。〈[季]新年〉

⇒よろい【鎧・甲】

よろい‐やき【鎧焼】ヨロヒ‥

伊勢海老を背開きにし、醤油を注ぎ込んで炭火で焼いた料理。鬼殻おにがら焼の一種。

⇒よろい【鎧・甲】

よろい‐りゅう【鎧竜】ヨロヒ‥

(ankylosaurs)装甲板のような皮骨が胴体を覆う恐竜の総称。アンキロサウルスが代表的。

⇒よろい【鎧・甲】

よろ・う【鎧う】ヨロフ

〔他五〕

①鎧を着る。甲冑かっちゅうをつけて武装する。保元物語「或は甲冑を―・うたる兵なれば」

②自分を守るために、他を寄せつけない態度をとる。

よ‐ろく【余禄】

余分の所得。正規の収入以外の余分の利益。

よ‐ろく【余録】

正式の記録に記載されなかった記録。

よろけ【蹌踉・蹣跚】

①よろけること。

②珪肺けいはいの俗称。

⇒よろけ‐おり【蹣跚織】

⇒よろけ‐じま【蹣跚縞】

よろけ‐おり【蹣跚織】

経たてまたは緯よこの糸を湾曲させて織物の表面に波状の縞模様を織り出したもの。緯糸を湾曲させたのを緯よろけ織、経糸を湾曲させたのを経よろけ織という。ひさご織。太閤織。

⇒よろけ【蹌踉・蹣跚】

よろけ‐じま【蹣跚縞】

よろけ織で織り出した縞模様。→縞織物(図)

⇒よろけ【蹌踉・蹣跚】

よろ・ける【蹌踉ける】

〔自下一〕

足もとがふらつく。よろめく。「体が―・ける」

よろこばし・い【喜ばしい】

〔形〕[文]よろこば・し(シク)

よろこぶべきである。快く楽しい。今昔物語集11「かく伝え奉ること―・しきかなや」。「―・い知らせ」

よろこび【喜び・悦び】

①よろこぶこと。うれしく思うこと。また、その気持。土佐日記「かうやうに別れ惜しみ、―もあり、悲しびもあるときには詠む」。「優勝の―」「―に沸く」

②祝いごと。慶事。また、祝いの言葉。源氏物語薄雲「おとなしきほどのは、七日、御―などし給ふ」。「―が重なる」

③礼を述べること。謝すること。特に、官位昇進の謝礼。源氏物語藤裏葉「内大臣あがり給ひて、宰相の中将、中納言になり給ひぬ。御―に出で給ふ」

④出産。好色五人女4「只今―遊ばしましたが、しかも若子わこ様にて」

⇒よろこび‐づかい【喜び使】

⇒よろこび‐なき【喜び泣き】

⇒よろこび‐もうし【慶申し】

よろこび‐いさ・む【喜び勇む】

〔自五〕

よろこんで心が勇みたつ。うれしくて勢いこむ。

よろこび‐づかい【喜び使】‥ヅカヒ

よろこびを述べる使者。

⇒よろこび【喜び・悦び】

よろこび‐なき【喜び泣き】

喜びのあまりに泣くこと。うれしなき。

⇒よろこび【喜び・悦び】

よろこび‐もうし【慶申し】‥マウシ

官位昇進の御礼を申し上げること。奏慶。拝賀。平家物語9「昔粟田の関白は、―の後只七ヶ日だにこそおはせしか」

⇒よろこび【喜び・悦び】

よろこ・ぶ【喜ぶ・悦ぶ】

〔自他五〕

(奈良時代には上二段活用。のちの漢文訓読に残る)

①うれしく感ずる。楽しく思う。西大寺本最勝王経平安初期点「心に悲しび喜ヨロコブルことを生し、涕涙なみだを交へ流し」。源氏物語蜻蛉「頼もしきことになむなど―・ぶを見るにも」。「手をたたいて―・ぶ」

②うれしく思い感謝する。平家物語3「御心安う思し召され候へとのたまへば、宰相手を合せてぞ―・ばれける」

③(「慶ぶ」とも書く)慶事を祝福する。今鏡「父の法皇の五十の御よはひを―・び給ふなりけり」。「無事を―・ぶ」

④快く受け入れる。論語抄「孔子の道を―・びざるにはあらず」。「多くの人から―・ばれる品」「他人の忠告を―・ばない」「―・んでお引き受けします」

⑤子を産む。出産する。〈日葡辞書〉。本朝桜陰比事「是なる母親は…懐胎して兄を―・びしより」

よろこぼ・う【喜ぼふ】ヨロコボフ

〔自四〕

(ヨロコブに接尾語フの付いた語)よろこんでいる。伊勢物語「―・ひて思ひけらし」

よろこぼ・し【喜ぼし】

〔形シク〕

「よろこばし」に同じ。続日本紀30「うれし―・しとなも見る」

よろし・い【宜しい】

〔形〕[文]よろ・し(シク)

(ヨル(寄)の派生語であるヨラシの転)主観的に良しと評価される、そちらに寄りたくなる意。

①心がひかれる感じだ。好ましい。雄略紀「こもりくの泊瀬の山は出立ちの―・しき山わしり出の―・しき山の」

②適当である。源氏物語明石「忍びて―・しき日見て」

③なみである。普通である。常である。源氏物語桐壺「―・しき事にだに、かかる別れの悲しからぬはなきわざなるを」

④まあまあの程度だ。ほどよい。源氏物語若菜上「―・しき程の人の上にてだに、いまはとてさまかはるは悲しげなるわざなれば」。枕草子39「春ごとに咲くとて桜を―・しう思ふ人やはある」

⑤病状がよい。源氏物語若紫「かの山寺の人は―・しくなりていで給ひにけり」。源氏物語明石「昨日今日ぞすこし―・しうおぼされける」

⑥差支えない。認められる。「帰っても―・い」

⑦「よい」を丁寧にいう語。「この方が―・いでしょう」

よろしき【宜しき】

(形容詞ヨロシの連体形から)適当なこと。適切なこと。「繁簡―を得る」

よろしく【宜しく】

〔副〕

(形容詞ヨロシの連用形から)

①ほどよく。適当に。「―頼む」「あいつのことだ。―やってるだろう」

②(「よろしくお願いします」「よろしくお伝え下さい」などの略)挨拶の語。「どうぞ―」「今後とも―」「皆さんに―」

③(「宜」を「よろしく…すべし」と訓む漢文読法から)すべからく。まさに。法華義疏長保点「―後にすべし」

④(接尾語的に)いかにも…のように。「悲劇のヒロイン―ふるまう」

よろし‐なへ【宜しなへ】

ちょうどよい具合に。いかにもふさわしく。一説に、相依り並んで。親しくよりそって。万葉集1「―神かむさび立てり」

よろし‐め【宜し女】

ほどほどに美しい女。継体紀「―を有りと聞きて」

よろし‐やか【宜しやか】

並一通りのさま。浜松中納言物語3「―なる御様ならば」

よろずヨロヅ

捕鯨に使用する銛もりの一種。生鉄でつくり、容易に曲がり、折れにくい特長をもつ。

よろず【万】ヨロヅ

①数の単位。まん。

②数の多いこと。あまた。さまざまであること。いろいろ。宇津保物語藤原君「―の神仏に」。竹取物語「野山にまじりて竹を取りつつ、―の事に使ひけり」

③すべての事。万事。源氏物語若紫「―をととのへ給へり」

④(副詞的に)ことごとく。すべて。万事。「―承ります」

⇒よろず‐ありちょう【万有帳】

⇒よろず‐うりちょう【万売帳】

⇒よろず‐おぼえちょう【万覚帳】

⇒よろず‐かけちょう【万掛帳】

⇒よろず‐たび【万度】

⇒よろず‐とせ【万歳】

⇒よろず‐や【万屋】

⇒よろず‐よ【万代・万世】

よろず【万】ヨロヅ

姓氏の一つ。

⇒よろず‐てつごろう【万鉄五郎】

よろず‐ありちょう【万有帳】ヨロヅ‥チヤウ

商品の出入を類別記入した帳簿。日本永代蔵1「何によらずないといふ物なし。―めでたし」

⇒よろず【万】

よろず‐うりちょう【万売帳】ヨロヅ‥チヤウ

売上げを記入する帳簿。好色一代女5「―なにはの浦は日本第一の大湊にして」

⇒よろず【万】

よろず‐おぼえちょう【万覚帳】ヨロヅ‥チヤウ

心覚えのため、種々の事柄を書いておく帳面。

⇒よろず【万】

よろず‐かけちょう【万掛帳】ヨロヅ‥チヤウ

掛売りをまとめて書きつけておく帳面。好色一代男3「―埒明けず屋の世之介としかられながら」

⇒よろず【万】

よろず‐たび【万度】ヨロヅ‥

度数の多いことにいう語。いくたびとなく。あまたたび。万葉集20「―かへりみしつつ」

⇒よろず【万】

よろずちょうほう【万朝報】ヨロヅテウ‥

日刊新聞の一つ。1892年(明治25)黒岩涙香が東京で創刊。醜聞暴露記事を売物にし、一方、翻訳小説をはじめ文芸欄に力を注ぎ、社会主義・労働問題にも関心を示した。1920年(大正9)涙香の死後衰退、40年(昭和15)東京毎夕新聞に合併。まんちょうほう。

→資料:自由党を祭る文(明治33年8月30日)

→資料:戦争廃止論

よろず‐てつごろう【万鉄五郎】ヨロヅ‥ラウ

洋画家。岩手県生れ。東京美術学校卒。フュウザン会・春陽会の創立に参加。独自のフォーヴィスム風・キュビスム風の画風を展開、南画的作風に至る。作「もたれて立つ人」など。(1885〜1927)

⇒よろず【万】

よろず‐とせ【万歳】ヨロヅ‥

(→)「よろずよ」に同じ。

⇒よろず【万】

よろずのふみほうぐ【万の文反古】ヨロヅ‥

浮世草子。井原西鶴作。5巻5冊。1696年(元禄9)刊。17編の書簡体小説集。西鶴文反古。

→文献資料[万の文反古]

よろず‐や【万屋】ヨロヅ‥

①種々のものを商う店。

②何事にも一通り通じた人。なんでもや。

⇒よろず【万】

よろずや‐きんのすけ【萬屋錦之介】ヨロヅ‥

俳優。本名、小川錦一。東京生れ。3代中村時蔵の4男。芸名ははじめ中村錦之助。映画「笛吹童子」「宮本武蔵」やテレビドラマ「子連れ狼」など。(1932〜1997)

よろず‐よ【万代・万世】ヨロヅ‥

限りなく久しく続く世。よろずとせ。万年。万葉集17「―にいひつぎゆかむ」

⇒よろず【万】

よろ‐つ・く【蹌踉つく】

〔自五〕

足もとが定まらず、よろよろする。よろめく。ひょろつく。

よろぼ・う【蹌踉ふ】ヨロボフ

〔自四〕

(古くは清音)

①よろよろと進む。よろめく。催馬楽、酒を飲とうべて「―・ひぞまうでくる」

②崩れかかる。倒れかかる。源氏物語末摘花「御車寄せたる中門のいといたうゆがみ―・ひて」

よろ‐ぼうし【弱法師】‥ボフ‥

(ヨロボシとも)よろよろした法師。よろよろした乞食法師。

よろぼし【弱法師】

能。観世元雅作。讒言ざんげんで父高安通俊に家を追われた俊徳丸が、盲目の弱法師となって天王寺をさまよう。

弱法師

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

よろ‐め・く【蹌踉めく】

〔自五〕

①足どりが確かでなく、よろよろする。よろつく。よろける。

②俗に、誘惑にのる。うわきする。

よろ‐よろ【蹌踉】

体の均衡がとれず足運びが不安定なさま。「足元が―する」「―と立ち上がる」

よろり

足もとが定まらず、瞬間的にふらつくさま。

よ‐ろん【輿論・世論】

世間一般の人が唱える論。社会大衆に共通な意見。中江兆民、平民の目さまし「輿論とは輿人の論と云ふ事にて大勢の人の考と云ふも同じ事なり」。「―に訴える」

▷「世論」は「輿論」の代りに用いる表記。→せろん。

⇒よろん‐ちょうさ【輿論調査】

よろん‐ちょうさ【輿論調査】‥テウ‥

(→)世論せろん調査に同じ。

⇒よ‐ろん【輿論・世論】

よろん‐とう【与論島】‥タウ

鹿児島県、奄美諸島南端の島。沖縄本島への距離約23キロメートル。面積20.5平方キロメートル。よろんじま。

よ‐わ【夜半】ヨハ

(「夜半」は当て字)よる。よふけ。よなか。夜間。やはん。古今和歌集雑「―にや君がひとり越ゆらむ」

よ‐わ【余話】

こぼればなし。余談。

よわい【齢・歯】ヨハヒ

①生まれてからこの世に生きている間。とし。年齢。日本紀竟宴歌「亀の―をともにそへける」。「―80を数える」

②(「歯しする」の訓読から)仲間に加わること。伍すること。田植草紙「稚児の―は紅梅手綱に斑馬」

⇒よわい‐ぐさ【齢草】

⇒よわい‐びと【齢人】

よわ・い【弱い】

〔形〕[文]よわ・し(ク)

①力が少ない。強くない。万葉集3「岩戸わる手力もがも手―・き女にしあればすべのしらなく」。「風が―・くなる」

②堪える力がない。もろい。丈夫でない。源氏物語柏木「御身―・うては行ひもし給ひてむや」。「体が―・い」「熱に―・い」「甘いものに―・い」

③働きが劣っている。能力が乏しい。徒然草「のるべき馬をばまづよく見て、強き所―・き所を知るべし」。「足が―・くなる」「機械に―・い」

④意志が堅固でない。心がしっかりしていない。源氏物語柏木「すこし―・き所つきて、なよびすぎたりしぞかし」。「気が―・い」

⇒弱き者よ汝の名は女なり

よわい‐ぐさ【齢草】ヨハヒ‥

(齢を延べる草の意)菊の異称。〈[季]秋〉

⇒よわい【齢・歯】

よわい・する【歯する】ヨハヒ‥

〔自サ変〕[文]よはひ・す(サ変)

(「歯しする」の訓読)たちならぶ。仲間として交わる。

よわい‐びと【齢人】ヨハヒ‥

①高齢の人。年長者。

②昔、天皇元服の時、御酒を奉り祝詞を献じた人で公卿第一の老人。

⇒よわい【齢・歯】

よわ‐かた【弱肩】

よわよわしい肩。自分の肩の謙譲語。祝詞、伊勢大神宮「忌部いみべの―に太襁ふとだすき取り懸けて」

よわ‐き【弱気】

①気が弱いこと。

②(取引用語)相場が下落すると予想すること。

↔強気。

⇒よわき‐すじ【弱気筋】

よわき‐すじ【弱気筋】‥スヂ

①弱気の人々。

②相場が下落すると予想する側の人々。ベアー。

⇒よわ‐き【弱気】

よろ‐め・く【蹌踉めく】

〔自五〕

①足どりが確かでなく、よろよろする。よろつく。よろける。

②俗に、誘惑にのる。うわきする。

よろ‐よろ【蹌踉】

体の均衡がとれず足運びが不安定なさま。「足元が―する」「―と立ち上がる」

よろり

足もとが定まらず、瞬間的にふらつくさま。

よ‐ろん【輿論・世論】

世間一般の人が唱える論。社会大衆に共通な意見。中江兆民、平民の目さまし「輿論とは輿人の論と云ふ事にて大勢の人の考と云ふも同じ事なり」。「―に訴える」

▷「世論」は「輿論」の代りに用いる表記。→せろん。

⇒よろん‐ちょうさ【輿論調査】

よろん‐ちょうさ【輿論調査】‥テウ‥

(→)世論せろん調査に同じ。

⇒よ‐ろん【輿論・世論】

よろん‐とう【与論島】‥タウ

鹿児島県、奄美諸島南端の島。沖縄本島への距離約23キロメートル。面積20.5平方キロメートル。よろんじま。

よ‐わ【夜半】ヨハ

(「夜半」は当て字)よる。よふけ。よなか。夜間。やはん。古今和歌集雑「―にや君がひとり越ゆらむ」

よ‐わ【余話】

こぼればなし。余談。

よわい【齢・歯】ヨハヒ

①生まれてからこの世に生きている間。とし。年齢。日本紀竟宴歌「亀の―をともにそへける」。「―80を数える」

②(「歯しする」の訓読から)仲間に加わること。伍すること。田植草紙「稚児の―は紅梅手綱に斑馬」

⇒よわい‐ぐさ【齢草】

⇒よわい‐びと【齢人】

よわ・い【弱い】

〔形〕[文]よわ・し(ク)

①力が少ない。強くない。万葉集3「岩戸わる手力もがも手―・き女にしあればすべのしらなく」。「風が―・くなる」

②堪える力がない。もろい。丈夫でない。源氏物語柏木「御身―・うては行ひもし給ひてむや」。「体が―・い」「熱に―・い」「甘いものに―・い」

③働きが劣っている。能力が乏しい。徒然草「のるべき馬をばまづよく見て、強き所―・き所を知るべし」。「足が―・くなる」「機械に―・い」

④意志が堅固でない。心がしっかりしていない。源氏物語柏木「すこし―・き所つきて、なよびすぎたりしぞかし」。「気が―・い」

⇒弱き者よ汝の名は女なり

よわい‐ぐさ【齢草】ヨハヒ‥

(齢を延べる草の意)菊の異称。〈[季]秋〉

⇒よわい【齢・歯】

よわい・する【歯する】ヨハヒ‥

〔自サ変〕[文]よはひ・す(サ変)

(「歯しする」の訓読)たちならぶ。仲間として交わる。

よわい‐びと【齢人】ヨハヒ‥

①高齢の人。年長者。

②昔、天皇元服の時、御酒を奉り祝詞を献じた人で公卿第一の老人。

⇒よわい【齢・歯】

よわ‐かた【弱肩】

よわよわしい肩。自分の肩の謙譲語。祝詞、伊勢大神宮「忌部いみべの―に太襁ふとだすき取り懸けて」

よわ‐き【弱気】

①気が弱いこと。

②(取引用語)相場が下落すると予想すること。

↔強気。

⇒よわき‐すじ【弱気筋】

よわき‐すじ【弱気筋】‥スヂ

①弱気の人々。

②相場が下落すると予想する側の人々。ベアー。

⇒よわ‐き【弱気】

広辞苑 ページ 20383 での【○夜を昼になす】単語。