複数辞典一括検索+![]()

![]()

○乙にからむおつにからむ🔗⭐🔉

○乙にからむおつにからむ

変にいやみを言う。夏目漱石、吾輩は猫である「…と鼻子は乙にからまつて来る」

⇒おつ【乙】

おつ‐にょう【乙繞】‥ネウ

漢字の繞にょうの一つ。「乞」「乳」などの繞の「乙」「乚」の称。

おつ‐にん【越任】ヲツ‥

順序を経ずに、段階をとび越えて高い官職に任ぜられること。

おつ‐ねん【越年】ヲツ‥

年を越すこと。えつねん。〈日葡辞書〉

⇒おつねん‐まい【越年米】

おつねん‐まい【越年米】ヲツ‥

網主・船主が漁夫と乗組の契約をするため、年末に前貸金の意味で与える米。

⇒おつ‐ねん【越年】

おっぱ

(ヲリハ(折端)の訛か)物事の最後。結末。おしまい。誹風柳多留21「月の―に勘当をおやぢつけ」

おっぱい

(幼児語)乳。また、乳房。

おっ‐ぱな・す【追っ放す】

〔他五〕

「はなす」を強めていう語。〈日葡辞書〉

おっ‐ぱら・う【追っ払う】‥パラフ

〔他五〕

オイハラウの音便。

おっ‐ぴら・く【押っ開く】

〔他五〕

(オシヒラクの音便)

①勢いよく開く。誹風柳多留5「皆あすへ廻して仲人―・き(おひらきにする)」

②公然とする。おおっぴらにする。歌舞伎、幼稚子敵討おさなごのかたきうち「なぜ―・いて妾は置かしやんせん」

おっ‐ぴろ・げる【押っ広げる】

〔他下一〕

(オシヒロゲルの音便)「ひろげる」の俗な言い方。大きく広げる。だらしなく広げる。

オップ‐アート【op art】

(→)オプティカル‐アートに同じ。

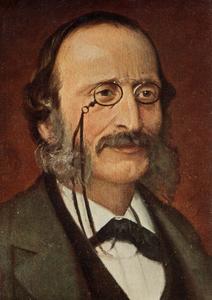

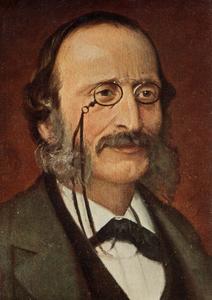

オッフェンバック【Jacques Offenbach】

(本名Jacob Eberst)フランスの作曲家。ドイツ生れ。近代オペレッタの開拓者。代表作は歌劇「ホフマン物語」、オペレッタ「地獄のオルフェ(天国と地獄)」「パリの生活」。(1819〜1880)

オッフェンバック

提供:Lebrecht Music & Arts/APL

→オペレッタ「天国と地獄」

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

→喜歌劇「ホフマン物語」 ホフマンの舟歌

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

おっ‐ぷ・せる【押っ伏せる】

〔他下一〕

オシフセルの音便。

おっぺけぺ‐ぶし【オッペケペ節】

明治中期の演歌。1889年(明治22)川上音二郎が浮世亭〇〇まるまると名乗って京都新京極の寄席に出演、時世を風刺して歌い、91年以降全国的に流行。「権利幸福嫌いな人に自由湯じゆうとうをば飲ませたい。オッペケペ、オッペケペッポー、ペッポッポー」などの歌詞が人気を博した。

おっ‐ぺしょ・る【押っ圧折る】

〔他五〕

(オシヘシオルの転)おしつけて折る。へしおる。

おっ‐ぺ・す【押っ圧す】

〔他四〕

(オシヘスの音便)おしつぶす。奴俳諧「―・して取らん相撲は晴れがまし」

オッペンハイマー【Franz Oppenheimer】

ドイツの社会学者。思想はマルクス主義に近く、階級国家論を提唱。1940年アメリカに亡命。著「大土地所有と社会問題」など。(1864〜1943)

オッペンハイマー【John Robert Oppenheimer】

アメリカの理論物理学者。第二次大戦中、ロス‐アラモス研究所所長として原子爆弾の完成を指導。プリンストンの高等研究所所長・原子力委員会顧問。水爆製造に反対して、同委員会から追放された。(1904〜1967)

お‐つぼ【苧坪】ヲ‥

麻を作るための畑。あさじり。

お‐つぼ【御壺】

①膳部にのせる、壺に盛った食物。

②禁中の局つぼねのこと。

⇒おつぼ‐ぐち【御壺口】

おっ‐ぽ【尾っぽ】ヲ‥

尾。しっぽ。

おつぼ‐ぐち【御壺口】

(→)「おちょぼぐち」に同じ。

⇒お‐つぼ【御壺】

お‐つぼね【御局】

①宮中で局を有する女官、すなわち典侍・掌侍・命婦などの敬称。

②江戸時代、大奥で局を有する奥女中。

③俗に、勤続が長く職場で隠然たる影響力を持つ女性を揶揄やゆしていう語。

おっ‐ぽりだ・す【押っ放り出す】

〔他五〕

「ほうりだす」を強めていう語。

おっぽろ‐がみ【おっぽろ髪】

垂れて乱れた髪。

おつま‐はちろべえ【お妻八郎兵衛】‥ヱ

元禄15年(1702)7月、大坂の古手屋八郎兵衛が、誤解から情人の遊女丹波屋お妻を殺したとの巷説。これを脚色した歌舞伎「文月恨切子ふみづきうらみのきりこ」、浄瑠璃「桜鍔恨鮫鞘さくらつばうらみのさめざや」などがある。

お‐つむ

(幼児語、また、俗な言い方。女房詞「おつむり」の略)あたま。つむり。

⇒おつむてんてん

→オペレッタ「天国と地獄」

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

→喜歌劇「ホフマン物語」 ホフマンの舟歌

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

おっ‐ぷ・せる【押っ伏せる】

〔他下一〕

オシフセルの音便。

おっぺけぺ‐ぶし【オッペケペ節】

明治中期の演歌。1889年(明治22)川上音二郎が浮世亭〇〇まるまると名乗って京都新京極の寄席に出演、時世を風刺して歌い、91年以降全国的に流行。「権利幸福嫌いな人に自由湯じゆうとうをば飲ませたい。オッペケペ、オッペケペッポー、ペッポッポー」などの歌詞が人気を博した。

おっ‐ぺしょ・る【押っ圧折る】

〔他五〕

(オシヘシオルの転)おしつけて折る。へしおる。

おっ‐ぺ・す【押っ圧す】

〔他四〕

(オシヘスの音便)おしつぶす。奴俳諧「―・して取らん相撲は晴れがまし」

オッペンハイマー【Franz Oppenheimer】

ドイツの社会学者。思想はマルクス主義に近く、階級国家論を提唱。1940年アメリカに亡命。著「大土地所有と社会問題」など。(1864〜1943)

オッペンハイマー【John Robert Oppenheimer】

アメリカの理論物理学者。第二次大戦中、ロス‐アラモス研究所所長として原子爆弾の完成を指導。プリンストンの高等研究所所長・原子力委員会顧問。水爆製造に反対して、同委員会から追放された。(1904〜1967)

お‐つぼ【苧坪】ヲ‥

麻を作るための畑。あさじり。

お‐つぼ【御壺】

①膳部にのせる、壺に盛った食物。

②禁中の局つぼねのこと。

⇒おつぼ‐ぐち【御壺口】

おっ‐ぽ【尾っぽ】ヲ‥

尾。しっぽ。

おつぼ‐ぐち【御壺口】

(→)「おちょぼぐち」に同じ。

⇒お‐つぼ【御壺】

お‐つぼね【御局】

①宮中で局を有する女官、すなわち典侍・掌侍・命婦などの敬称。

②江戸時代、大奥で局を有する奥女中。

③俗に、勤続が長く職場で隠然たる影響力を持つ女性を揶揄やゆしていう語。

おっ‐ぽりだ・す【押っ放り出す】

〔他五〕

「ほうりだす」を強めていう語。

おっぽろ‐がみ【おっぽろ髪】

垂れて乱れた髪。

おつま‐はちろべえ【お妻八郎兵衛】‥ヱ

元禄15年(1702)7月、大坂の古手屋八郎兵衛が、誤解から情人の遊女丹波屋お妻を殺したとの巷説。これを脚色した歌舞伎「文月恨切子ふみづきうらみのきりこ」、浄瑠璃「桜鍔恨鮫鞘さくらつばうらみのさめざや」などがある。

お‐つむ

(幼児語、また、俗な言い方。女房詞「おつむり」の略)あたま。つむり。

⇒おつむてんてん

→オペレッタ「天国と地獄」

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

→喜歌劇「ホフマン物語」 ホフマンの舟歌

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

おっ‐ぷ・せる【押っ伏せる】

〔他下一〕

オシフセルの音便。

おっぺけぺ‐ぶし【オッペケペ節】

明治中期の演歌。1889年(明治22)川上音二郎が浮世亭〇〇まるまると名乗って京都新京極の寄席に出演、時世を風刺して歌い、91年以降全国的に流行。「権利幸福嫌いな人に自由湯じゆうとうをば飲ませたい。オッペケペ、オッペケペッポー、ペッポッポー」などの歌詞が人気を博した。

おっ‐ぺしょ・る【押っ圧折る】

〔他五〕

(オシヘシオルの転)おしつけて折る。へしおる。

おっ‐ぺ・す【押っ圧す】

〔他四〕

(オシヘスの音便)おしつぶす。奴俳諧「―・して取らん相撲は晴れがまし」

オッペンハイマー【Franz Oppenheimer】

ドイツの社会学者。思想はマルクス主義に近く、階級国家論を提唱。1940年アメリカに亡命。著「大土地所有と社会問題」など。(1864〜1943)

オッペンハイマー【John Robert Oppenheimer】

アメリカの理論物理学者。第二次大戦中、ロス‐アラモス研究所所長として原子爆弾の完成を指導。プリンストンの高等研究所所長・原子力委員会顧問。水爆製造に反対して、同委員会から追放された。(1904〜1967)

お‐つぼ【苧坪】ヲ‥

麻を作るための畑。あさじり。

お‐つぼ【御壺】

①膳部にのせる、壺に盛った食物。

②禁中の局つぼねのこと。

⇒おつぼ‐ぐち【御壺口】

おっ‐ぽ【尾っぽ】ヲ‥

尾。しっぽ。

おつぼ‐ぐち【御壺口】

(→)「おちょぼぐち」に同じ。

⇒お‐つぼ【御壺】

お‐つぼね【御局】

①宮中で局を有する女官、すなわち典侍・掌侍・命婦などの敬称。

②江戸時代、大奥で局を有する奥女中。

③俗に、勤続が長く職場で隠然たる影響力を持つ女性を揶揄やゆしていう語。

おっ‐ぽりだ・す【押っ放り出す】

〔他五〕

「ほうりだす」を強めていう語。

おっぽろ‐がみ【おっぽろ髪】

垂れて乱れた髪。

おつま‐はちろべえ【お妻八郎兵衛】‥ヱ

元禄15年(1702)7月、大坂の古手屋八郎兵衛が、誤解から情人の遊女丹波屋お妻を殺したとの巷説。これを脚色した歌舞伎「文月恨切子ふみづきうらみのきりこ」、浄瑠璃「桜鍔恨鮫鞘さくらつばうらみのさめざや」などがある。

お‐つむ

(幼児語、また、俗な言い方。女房詞「おつむり」の略)あたま。つむり。

⇒おつむてんてん

→オペレッタ「天国と地獄」

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

→喜歌劇「ホフマン物語」 ホフマンの舟歌

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

おっ‐ぷ・せる【押っ伏せる】

〔他下一〕

オシフセルの音便。

おっぺけぺ‐ぶし【オッペケペ節】

明治中期の演歌。1889年(明治22)川上音二郎が浮世亭〇〇まるまると名乗って京都新京極の寄席に出演、時世を風刺して歌い、91年以降全国的に流行。「権利幸福嫌いな人に自由湯じゆうとうをば飲ませたい。オッペケペ、オッペケペッポー、ペッポッポー」などの歌詞が人気を博した。

おっ‐ぺしょ・る【押っ圧折る】

〔他五〕

(オシヘシオルの転)おしつけて折る。へしおる。

おっ‐ぺ・す【押っ圧す】

〔他四〕

(オシヘスの音便)おしつぶす。奴俳諧「―・して取らん相撲は晴れがまし」

オッペンハイマー【Franz Oppenheimer】

ドイツの社会学者。思想はマルクス主義に近く、階級国家論を提唱。1940年アメリカに亡命。著「大土地所有と社会問題」など。(1864〜1943)

オッペンハイマー【John Robert Oppenheimer】

アメリカの理論物理学者。第二次大戦中、ロス‐アラモス研究所所長として原子爆弾の完成を指導。プリンストンの高等研究所所長・原子力委員会顧問。水爆製造に反対して、同委員会から追放された。(1904〜1967)

お‐つぼ【苧坪】ヲ‥

麻を作るための畑。あさじり。

お‐つぼ【御壺】

①膳部にのせる、壺に盛った食物。

②禁中の局つぼねのこと。

⇒おつぼ‐ぐち【御壺口】

おっ‐ぽ【尾っぽ】ヲ‥

尾。しっぽ。

おつぼ‐ぐち【御壺口】

(→)「おちょぼぐち」に同じ。

⇒お‐つぼ【御壺】

お‐つぼね【御局】

①宮中で局を有する女官、すなわち典侍・掌侍・命婦などの敬称。

②江戸時代、大奥で局を有する奥女中。

③俗に、勤続が長く職場で隠然たる影響力を持つ女性を揶揄やゆしていう語。

おっ‐ぽりだ・す【押っ放り出す】

〔他五〕

「ほうりだす」を強めていう語。

おっぽろ‐がみ【おっぽろ髪】

垂れて乱れた髪。

おつま‐はちろべえ【お妻八郎兵衛】‥ヱ

元禄15年(1702)7月、大坂の古手屋八郎兵衛が、誤解から情人の遊女丹波屋お妻を殺したとの巷説。これを脚色した歌舞伎「文月恨切子ふみづきうらみのきりこ」、浄瑠璃「桜鍔恨鮫鞘さくらつばうらみのさめざや」などがある。

お‐つむ

(幼児語、また、俗な言い方。女房詞「おつむり」の略)あたま。つむり。

⇒おつむてんてん

広辞苑 ページ 2852 での【○乙にからむ】単語。