複数辞典一括検索+![]()

![]()

○足下を見るあしもとをみる🔗⭐🔉

○足下を見るあしもとをみる

駕籠かきなどが、旅行者の足の疲れぐあいを見て、料金をふきかける。一般に、弱みにつけこむ。

⇒あし‐もと【足下・足元・足許】

あじ‐もの【味物】アヂ‥

味のよいもの。うまいもの。

アシモフ【Isaac Asimov】

ロシア生れのアメリカのSF作家・科学啓蒙家。小説「銀河帝国の興亡」など、多くの著作がある。(1920〜1992)

あしゃ【阿遮】

〔仏〕阿遮羅曩多あしゃらのうた(梵語Acalanātha)の略。阿遮羅。不動明王のこと。

⇒あしゃ‐いちげい【阿遮一睨】

あ‐しゃ【唖者】

口のきけない人。

あし‐や【葦屋】

葦で屋根を葺ふいた家。

あしや【芦屋・蘆屋】

①兵庫県南東部の市。阪神間の高級住宅地。もと精道村の大字の名。万葉集の 原処女うないおとめ、在原行平と松風・村雨の伝説などの舞台。人口9万1千。

②福岡県の遠賀おんが川の河口にある町。中世以降、港町として栄えた。

⇒あしや‐がま【芦屋釜・蘆屋釜】

⇒あしや‐の‐うないおとめ【葦屋

原処女うないおとめ、在原行平と松風・村雨の伝説などの舞台。人口9万1千。

②福岡県の遠賀おんが川の河口にある町。中世以降、港町として栄えた。

⇒あしや‐がま【芦屋釜・蘆屋釜】

⇒あしや‐の‐うないおとめ【葦屋 原処女】

あしや【蘆屋】

姓氏の一つ。

⇒あしや‐どうまん【蘆屋道満】

あじ‐や【網代家】

網元。船主。網所家あどや。津元。

あしゃ‐いちげい【阿遮一睨】

〔仏〕不動明王が左眼を閉じ右眼を見開いて睨にらむこと。

⇒あしゃ【阿遮】

あしや‐がま【芦屋釜・蘆屋釜】

福岡県芦屋町から鋳出した茶湯釜。室町時代が最盛で優作があり、地肌なめらかで地文鮮麗。その後、各地で類似のものを作り、越前蘆屋・播州蘆屋・伊勢蘆屋などがある。

⇒あしや【芦屋・蘆屋】

アジャスタブル‐ペッグ【adjustable peg】

(ペッグは「固定する」の意)固定相場制の一種で、相場が一定の変動幅内に維持されるもの。

アジャスト【adjust】

調節。調整。

あし‐やすめ【足休め】

疲れた足を途中で休めること。泉鏡花、高野聖「修行の身が馬で―をしませうなぞとは存じませぬ」

あじゃせ【阿闍世】

(梵語Ajātaśatru)古代インド、マガダ国の王頻婆娑羅びんばしゃらの子。提婆達多だいばだったにそそのかされ、父王を殺し母后韋提希いだいけを幽閉して即位したが、のち釈尊の教化によって懺悔し、仏教の保護者となった。

あしや‐どうまん【蘆屋道満】‥ダウ‥

道摩とも。平安時代の陰陽家。藤原道長の頃、安倍晴明と法力を争ったと伝える。(宇治拾遺物語)

⇒あしや【蘆屋】

あしやどうまんおおうちかがみ【蘆屋道満大内鑑】‥ダウ‥オホ‥

浄瑠璃。竹田出雲作の時代物。1734年(享保19)初演。→葛くずの葉

あしや‐の‐うないおとめ【葦屋

原処女】

あしや【蘆屋】

姓氏の一つ。

⇒あしや‐どうまん【蘆屋道満】

あじ‐や【網代家】

網元。船主。網所家あどや。津元。

あしゃ‐いちげい【阿遮一睨】

〔仏〕不動明王が左眼を閉じ右眼を見開いて睨にらむこと。

⇒あしゃ【阿遮】

あしや‐がま【芦屋釜・蘆屋釜】

福岡県芦屋町から鋳出した茶湯釜。室町時代が最盛で優作があり、地肌なめらかで地文鮮麗。その後、各地で類似のものを作り、越前蘆屋・播州蘆屋・伊勢蘆屋などがある。

⇒あしや【芦屋・蘆屋】

アジャスタブル‐ペッグ【adjustable peg】

(ペッグは「固定する」の意)固定相場制の一種で、相場が一定の変動幅内に維持されるもの。

アジャスト【adjust】

調節。調整。

あし‐やすめ【足休め】

疲れた足を途中で休めること。泉鏡花、高野聖「修行の身が馬で―をしませうなぞとは存じませぬ」

あじゃせ【阿闍世】

(梵語Ajātaśatru)古代インド、マガダ国の王頻婆娑羅びんばしゃらの子。提婆達多だいばだったにそそのかされ、父王を殺し母后韋提希いだいけを幽閉して即位したが、のち釈尊の教化によって懺悔し、仏教の保護者となった。

あしや‐どうまん【蘆屋道満】‥ダウ‥

道摩とも。平安時代の陰陽家。藤原道長の頃、安倍晴明と法力を争ったと伝える。(宇治拾遺物語)

⇒あしや【蘆屋】

あしやどうまんおおうちかがみ【蘆屋道満大内鑑】‥ダウ‥オホ‥

浄瑠璃。竹田出雲作の時代物。1734年(享保19)初演。→葛くずの葉

あしや‐の‐うないおとめ【葦屋 原処女】‥ウナヒヲトメ

⇒うないおとめ

⇒あしや【芦屋・蘆屋】

あじゃら【戯】

おどけたこと。ふざけ。じょうだん。浄瑠璃、仮名手本忠臣蔵「夫婦仲、睦じいとて―にも、悋気ばしして去らるるな」

⇒あじゃら‐こう【戯講】

あじゃら‐こう【戯講】‥カウ

あじゃらをする講。無礼講。両吟一日千句「秋の夜は―して膳を出す」

⇒あじゃら【戯】

あじゃらし・い【戯しい】

〔形〕

ふざけたさまである。東海道中膝栗毛2「そんな―・いこたア、中絶のウしてゐますに」

あじゃり【阿闍梨】

〔仏〕(アザリとも。梵語ācārya 軌範師・教授・正行と訳す)

①師範たるべき高徳の僧の称。

②密教で、修行が一定の階梯に達し、伝法灌頂かんじょうにより秘法を伝授された僧。

③日本で、天台・真言の僧位。

アジャンター【Ajaṇṭā ヒンディー】

インド西部、マハーラーシュトラ州北部にある仏教石窟群。紀元前後から7世紀頃にかけて建造。壁画で名高い。世界遺産。

アジャンター

提供:JTBフォト

原処女】‥ウナヒヲトメ

⇒うないおとめ

⇒あしや【芦屋・蘆屋】

あじゃら【戯】

おどけたこと。ふざけ。じょうだん。浄瑠璃、仮名手本忠臣蔵「夫婦仲、睦じいとて―にも、悋気ばしして去らるるな」

⇒あじゃら‐こう【戯講】

あじゃら‐こう【戯講】‥カウ

あじゃらをする講。無礼講。両吟一日千句「秋の夜は―して膳を出す」

⇒あじゃら【戯】

あじゃらし・い【戯しい】

〔形〕

ふざけたさまである。東海道中膝栗毛2「そんな―・いこたア、中絶のウしてゐますに」

あじゃり【阿闍梨】

〔仏〕(アザリとも。梵語ācārya 軌範師・教授・正行と訳す)

①師範たるべき高徳の僧の称。

②密教で、修行が一定の階梯に達し、伝法灌頂かんじょうにより秘法を伝授された僧。

③日本で、天台・真言の僧位。

アジャンター【Ajaṇṭā ヒンディー】

インド西部、マハーラーシュトラ州北部にある仏教石窟群。紀元前後から7世紀頃にかけて建造。壁画で名高い。世界遺産。

アジャンター

提供:JTBフォト

第17窟テラス壁画

提供:JTBフォト

第17窟テラス壁画

提供:JTBフォト

あ‐しゅ【亜種】

生物分類上の一階級。種の下位におかれる。→階級3

あし‐ゆ【足湯・脚湯】

⇒きゃくとう

アシュアリー【Abū al-Ḥasan al-Ash‘arī】

イスラム神学者。スンニー派の正統神学アシュアリー学派の祖。バスラに生まれ、バグダードで没。ギリシア的な哲学の影響下に、思弁的な理論と啓典を調和して、イスラム神学を確立。著「イスラムの徒の諸説」「解明の書」など。(873〜935)

あし‐ゆい【足結】‥ユヒ

①足をひもなどで結ぶこと。

②⇒あゆい。

⇒あしゆい‐の‐くみ【足結の組】

あしゆい‐の‐くみ【足結の組】‥ユヒ‥

机などにかけた覆いや敷物が落ちないように足に結びつける組紐。源氏物語絵合「沈じんの箱に浅香せんこうの下机、打敷は青丹の高麗の錦、―、花足けそくの心ばへなど」

⇒あし‐ゆい【足結】

あ‐しゅう【阿州】‥シウ

阿波あわ国の別称。

アシュヴァゴーシャ【Aśvaghoṣa 梵】

馬鳴めみょうの梵語名。

あしゅか‐おう【阿輸迦王】‥ワウ

⇒アショーカおう

あしゅく【阿閦】

〔仏〕(梵語Akṣobhya 阿閦婆。無動・不動と訳す)

①東方の阿比羅提国(妙喜国・善快国)で修行・成仏し、現在説法しているという仏。

②密教では金剛界五仏の一つ。東方に位し大円鏡智を表す。阿閦如来。

アシュケナジム【Ashkenazim】

ディアスポラ(離散)したユダヤ人で、中世以降ドイツ、次いで東欧に移住した人々。また、その伝統・文化。ナチスのホロコーストの犠牲になった。→セファルディム

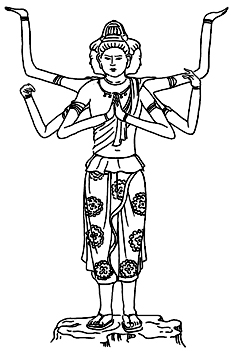

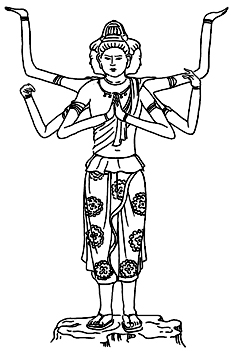

あしゅら【阿修羅】

〔仏〕(梵語Asura)古代インドの神の一族。後にはインドラ神(帝釈天)など天上の神々に戦いを挑む悪神とされる。仏教では天竜八部衆の一つとして仏法の守護神とされる一方、六道の一つとして人間以下の存在とされる。絶えず闘争を好み、地下や海底にすむという。アスラ。修羅。非天。無酒神。

阿修羅

あ‐しゅ【亜種】

生物分類上の一階級。種の下位におかれる。→階級3

あし‐ゆ【足湯・脚湯】

⇒きゃくとう

アシュアリー【Abū al-Ḥasan al-Ash‘arī】

イスラム神学者。スンニー派の正統神学アシュアリー学派の祖。バスラに生まれ、バグダードで没。ギリシア的な哲学の影響下に、思弁的な理論と啓典を調和して、イスラム神学を確立。著「イスラムの徒の諸説」「解明の書」など。(873〜935)

あし‐ゆい【足結】‥ユヒ

①足をひもなどで結ぶこと。

②⇒あゆい。

⇒あしゆい‐の‐くみ【足結の組】

あしゆい‐の‐くみ【足結の組】‥ユヒ‥

机などにかけた覆いや敷物が落ちないように足に結びつける組紐。源氏物語絵合「沈じんの箱に浅香せんこうの下机、打敷は青丹の高麗の錦、―、花足けそくの心ばへなど」

⇒あし‐ゆい【足結】

あ‐しゅう【阿州】‥シウ

阿波あわ国の別称。

アシュヴァゴーシャ【Aśvaghoṣa 梵】

馬鳴めみょうの梵語名。

あしゅか‐おう【阿輸迦王】‥ワウ

⇒アショーカおう

あしゅく【阿閦】

〔仏〕(梵語Akṣobhya 阿閦婆。無動・不動と訳す)

①東方の阿比羅提国(妙喜国・善快国)で修行・成仏し、現在説法しているという仏。

②密教では金剛界五仏の一つ。東方に位し大円鏡智を表す。阿閦如来。

アシュケナジム【Ashkenazim】

ディアスポラ(離散)したユダヤ人で、中世以降ドイツ、次いで東欧に移住した人々。また、その伝統・文化。ナチスのホロコーストの犠牲になった。→セファルディム

あしゅら【阿修羅】

〔仏〕(梵語Asura)古代インドの神の一族。後にはインドラ神(帝釈天)など天上の神々に戦いを挑む悪神とされる。仏教では天竜八部衆の一つとして仏法の守護神とされる一方、六道の一つとして人間以下の存在とされる。絶えず闘争を好み、地下や海底にすむという。アスラ。修羅。非天。無酒神。

阿修羅

⇒あしゅら‐おう【阿修羅王】

⇒あしゅら‐どう【阿修羅道】

アシュラ【‘Āshūrā' アラビア】

イスラム暦1月10日のこと。シーア派の最大宗派十二イマーム派では、第3代イマームのフセインが、イスラム暦61年(西暦680年)のこの日にカルバラーで殉教したことを哀悼する行事を大々的に行う。アーシューラー。

あしゅら‐おう【阿修羅王】‥ワウ

阿修羅の長。修羅王。

⇒あしゅら【阿修羅】

あしゅら‐どう【阿修羅道】‥ダウ

六道の一つ。阿修羅のすむ、争いの絶えない世界。天・人と地獄・餓鬼・畜生との間にある。修羅道。

⇒あしゅら【阿修羅】

あ‐しょう【亜相】‥シヤウ

(丞相即ち大臣に亜つぐ意)大納言の唐名。亜槐。

あ‐しょう【亜将】‥シヤウ

(大将に亜つぐ意)近衛中将・近衛少将の唐名。次将。

あ‐しょうさん【亜硝酸】‥セウ‥

分子式HNO2 水溶液としてのみ存在する弱い1価の酸。水溶液は不安定で分解して硝酸と一酸化窒素になる。

⇒あしょうさん‐アンモニウム【亜硝酸アンモニウム】

⇒あしょうさん‐えん【亜硝酸塩】

⇒あしょうさん‐カリウム【亜硝酸カリウム】

⇒あしょうさん‐きん【亜硝酸菌】

⇒あしょうさん‐ナトリウム【亜硝酸ナトリウム】

あしょうさん‐アンモニウム【亜硝酸アンモニウム】‥セウ‥

化学式NH4NO2 潮解しやすい無色の結晶。熱すると窒素と水とに分解する。

⇒あ‐しょうさん【亜硝酸】

あしょうさん‐えん【亜硝酸塩】‥セウ‥

亜硝酸の塩類。水溶液はアルカリ性を呈する。

⇒あ‐しょうさん【亜硝酸】

あしょうさん‐カリウム【亜硝酸カリウム】‥セウ‥

化学式KNO2 硝酸カリウムと鉛との混合物を熱するなどの方法で得られる無色の結晶。ジアゾ染料の製造に用いる。

⇒あ‐しょうさん【亜硝酸】

あしょうさん‐きん【亜硝酸菌】‥セウ‥

アンモニアを好気的に酸化して亜硝酸とする細菌。土壌および海洋に分布し、硝酸菌とともに窒素の循環に重要な役割を果たす。亜硝酸細菌。アンモニア酸化菌。→硝酸菌。

⇒あ‐しょうさん【亜硝酸】

あしょうさん‐ナトリウム【亜硝酸ナトリウム】‥セウ‥

化学式NaNO2 硝酸ナトリウムに鉛を加えて溶融するなどの方法で得られる無色の結晶。用途は亜硝酸カリウムに同じ。

⇒あ‐しょうさん【亜硝酸】

アショーカ‐おう【アショーカ王】‥ワウ

(梵語Aśoka 阿育王)インドのマガダ国に君臨したマウリヤ王朝第3代の王。インドを統一、仏教を保護宣布し、第三回仏典結集を行なったという。王の活動は磨崖・石柱に刻まれて遺存。古代インドで唯一、絶対年代が定まるのがこの王の治世で、古代インド史の基点とされる。アソカ王。阿輸迦王あしゅかおう。(在位前268〜前232)

あし‐よわ【足弱】

歩く力が弱いこと。また、老人・女性・子供などの称。

⇒あしよわ‐ぐるま【足弱車】

あしよわ‐ぐるま【足弱車】

車輪の堅固でない車。謡曲、熊野ゆや「―の力なき」

⇒あし‐よわ【足弱】

あしらいアシラヒ

①あしらうこと。

㋐応対。もてなし。日本永代蔵5「猫の蚤見て、―もせねば」。「客―」

㋑配合。とりあわせ。胆大小心録「吸物は…くじらの―に大根の青み」

②(能楽用語)

㋐相手役に体を向けて応対すること。

㋑能の囃子で相手のリズムに合わせず独自に併奏すること。

㋒狂言の伴奏をすること。

㋓短い囃子。

③(俳諧用語)支考の付句論七名しちみょう中の一名目。連句で、打越うちこしのむずかしい時、軽く道具(物の名)を付けて転じさせる付け方。→七名八体

あしら・うアシラフ

〔他五〕

(アヘシラフ・アヒシラフの約)

①あつかう。応対する。もてなす。転じて、いい加減に扱う。浄瑠璃、丹波与作待夜の小室節「重ねて来たとも―・ふな」。「鼻の先で―・う」

②装飾・料理などを、とりあわせる。配合する。「松の根元に石を―・う」

③(→)「あしらい」2をする。

あじ‐らん【亜字欄】

「亞」の字形に切りこんだ欄干らんかん。

あしり‐こぎ【足漕】

片足をあげて片手でその足首を握り、他方の足だけで跳び競う、子供の遊戯。油糟「紅葉ばを踏まじと人の―」(貞徳)

アジ・る

〔他五〕

(アジテーションの略アジを動詞化した語)煽動する。あおる。

アシル‐き【アシル基】

(acyl group)カルボン酸RCOOHから水酸基を除いた原子団の総称。化学式RCO‐

あじろ【足代】

姓氏の一つ。

⇒あじろ‐ひろのり【足代弘訓】

あ‐じろ【網代】

(網の代りの意)

①冬、川の瀬に竹や木を編んだものを網を引く形に立て、その端に簀すをあてて、魚を捕るのに用いるもの。〈[季]冬〉。源氏物語橋姫「十月になりて…―をこそこのごろは御覧ぜめと」

②網漁業を行う漁場。天皇供御くごの魚類を捕る所が多い。「公儀―」「引出―」

③竹・葦または桧ひのきなどを薄く削ったものを斜めまたは縦横に編んだもの。垣・屏風・天井などとし、または笠・団扇うちわに造り、牛車ぎっしゃ・輿こしの屋形・天井に貼る。

④網代車の略。

⇒あじろ‐あみ【網代編み】

⇒あじろ‐うち【網代打ち】

⇒あじろ‐うちわ【網代団扇】

⇒あじろ‐おり【網代織】

⇒あじろ‐がき【網代垣】

⇒あじろ‐かご【網代駕籠】

⇒あじろ‐がさ【網代笠】

⇒あじろ‐がた【網代形】

⇒あじろ‐ぎ【網代木】

⇒あじろ‐ぐみ【網代組み】

⇒あじろ‐ぐるま【網代車】

⇒あじろ‐ごし【網代輿】

⇒あじろ‐す【網代簀】

⇒あじろ‐てんじょう【網代天井】

⇒あじろ‐ど【網代戸】

⇒あじろ‐のりもの【網代乗物】

⇒あじろ‐はじめ【網代始】

⇒あじろ‐ばり【網代張り】

⇒あじろびさし‐の‐くるま【網代庇の車】

⇒あじろ‐びと【網代人】

⇒あじろ‐びょうぶ【網代屏風】

⇒あじろ‐ぼ【網代帆】

⇒あじろ‐もり【網代守】

⇒あじろ‐やく【網代役】

あじろ‐あみ【網代編み】

網代に編むこと。網代形に編んだもの。また、それを編む人。網代組み。

⇒あ‐じろ【網代】

あじろ‐うち【網代打ち】

晩秋に網代1を川の中に組み立てること。〈[季]秋〉

⇒あ‐じろ【網代】

あじろ‐うちわ【網代団扇】‥ウチハ

竹を網代に編んだ団扇。

⇒あ‐じろ【網代】

あじろ‐おり【網代織】

網代3の模様の織物。

⇒あ‐じろ【網代】

あじろ‐がき【網代垣】

網代で造った垣。

⇒あ‐じろ【網代】

あじろ‐かご【網代駕籠】

網代で張った駕籠。

⇒あ‐じろ【網代】

あじろ‐がさ【網代笠】

竹の網代で造った笠。〈[季]夏〉

⇒あ‐じろ【網代】

あじろ‐がた【網代形】

網代3の目の形。

⇒あ‐じろ【網代】

あじろ‐ぎ【網代木】

網代1に用いる杙くい。〈[季]冬〉。万葉集3「もののふの八十うぢ川の―に」

⇒あ‐じろ【網代】

あじろ‐ぐみ【網代組み】

(→)「あじろあみ」に同じ。

⇒あ‐じろ【網代】

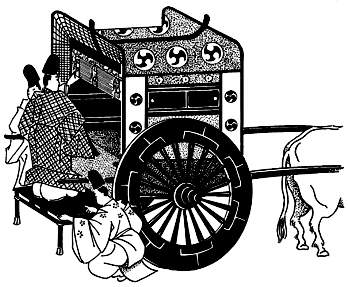

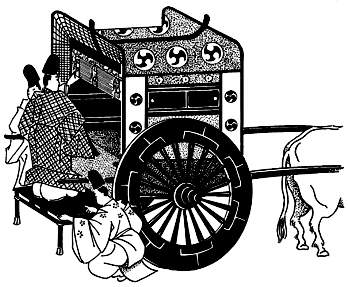

あじろ‐ぐるま【網代車】

牛車ぎっしゃの一種。竹または桧の網代で車箱を張り、物見を設けたもの。大臣・納言・大将の略儀遠行用、また、四位・五位・少将・侍従の常用。八葉の紋を描いたのを八葉の車、家紋を描いたのを文車もんぐるまという。源氏物語須磨「―のうちやれたるに」

網代車

⇒あしゅら‐おう【阿修羅王】

⇒あしゅら‐どう【阿修羅道】

アシュラ【‘Āshūrā' アラビア】

イスラム暦1月10日のこと。シーア派の最大宗派十二イマーム派では、第3代イマームのフセインが、イスラム暦61年(西暦680年)のこの日にカルバラーで殉教したことを哀悼する行事を大々的に行う。アーシューラー。

あしゅら‐おう【阿修羅王】‥ワウ

阿修羅の長。修羅王。

⇒あしゅら【阿修羅】

あしゅら‐どう【阿修羅道】‥ダウ

六道の一つ。阿修羅のすむ、争いの絶えない世界。天・人と地獄・餓鬼・畜生との間にある。修羅道。

⇒あしゅら【阿修羅】

あ‐しょう【亜相】‥シヤウ

(丞相即ち大臣に亜つぐ意)大納言の唐名。亜槐。

あ‐しょう【亜将】‥シヤウ

(大将に亜つぐ意)近衛中将・近衛少将の唐名。次将。

あ‐しょうさん【亜硝酸】‥セウ‥

分子式HNO2 水溶液としてのみ存在する弱い1価の酸。水溶液は不安定で分解して硝酸と一酸化窒素になる。

⇒あしょうさん‐アンモニウム【亜硝酸アンモニウム】

⇒あしょうさん‐えん【亜硝酸塩】

⇒あしょうさん‐カリウム【亜硝酸カリウム】

⇒あしょうさん‐きん【亜硝酸菌】

⇒あしょうさん‐ナトリウム【亜硝酸ナトリウム】

あしょうさん‐アンモニウム【亜硝酸アンモニウム】‥セウ‥

化学式NH4NO2 潮解しやすい無色の結晶。熱すると窒素と水とに分解する。

⇒あ‐しょうさん【亜硝酸】

あしょうさん‐えん【亜硝酸塩】‥セウ‥

亜硝酸の塩類。水溶液はアルカリ性を呈する。

⇒あ‐しょうさん【亜硝酸】

あしょうさん‐カリウム【亜硝酸カリウム】‥セウ‥

化学式KNO2 硝酸カリウムと鉛との混合物を熱するなどの方法で得られる無色の結晶。ジアゾ染料の製造に用いる。

⇒あ‐しょうさん【亜硝酸】

あしょうさん‐きん【亜硝酸菌】‥セウ‥

アンモニアを好気的に酸化して亜硝酸とする細菌。土壌および海洋に分布し、硝酸菌とともに窒素の循環に重要な役割を果たす。亜硝酸細菌。アンモニア酸化菌。→硝酸菌。

⇒あ‐しょうさん【亜硝酸】

あしょうさん‐ナトリウム【亜硝酸ナトリウム】‥セウ‥

化学式NaNO2 硝酸ナトリウムに鉛を加えて溶融するなどの方法で得られる無色の結晶。用途は亜硝酸カリウムに同じ。

⇒あ‐しょうさん【亜硝酸】

アショーカ‐おう【アショーカ王】‥ワウ

(梵語Aśoka 阿育王)インドのマガダ国に君臨したマウリヤ王朝第3代の王。インドを統一、仏教を保護宣布し、第三回仏典結集を行なったという。王の活動は磨崖・石柱に刻まれて遺存。古代インドで唯一、絶対年代が定まるのがこの王の治世で、古代インド史の基点とされる。アソカ王。阿輸迦王あしゅかおう。(在位前268〜前232)

あし‐よわ【足弱】

歩く力が弱いこと。また、老人・女性・子供などの称。

⇒あしよわ‐ぐるま【足弱車】

あしよわ‐ぐるま【足弱車】

車輪の堅固でない車。謡曲、熊野ゆや「―の力なき」

⇒あし‐よわ【足弱】

あしらいアシラヒ

①あしらうこと。

㋐応対。もてなし。日本永代蔵5「猫の蚤見て、―もせねば」。「客―」

㋑配合。とりあわせ。胆大小心録「吸物は…くじらの―に大根の青み」

②(能楽用語)

㋐相手役に体を向けて応対すること。

㋑能の囃子で相手のリズムに合わせず独自に併奏すること。

㋒狂言の伴奏をすること。

㋓短い囃子。

③(俳諧用語)支考の付句論七名しちみょう中の一名目。連句で、打越うちこしのむずかしい時、軽く道具(物の名)を付けて転じさせる付け方。→七名八体

あしら・うアシラフ

〔他五〕

(アヘシラフ・アヒシラフの約)

①あつかう。応対する。もてなす。転じて、いい加減に扱う。浄瑠璃、丹波与作待夜の小室節「重ねて来たとも―・ふな」。「鼻の先で―・う」

②装飾・料理などを、とりあわせる。配合する。「松の根元に石を―・う」

③(→)「あしらい」2をする。

あじ‐らん【亜字欄】

「亞」の字形に切りこんだ欄干らんかん。

あしり‐こぎ【足漕】

片足をあげて片手でその足首を握り、他方の足だけで跳び競う、子供の遊戯。油糟「紅葉ばを踏まじと人の―」(貞徳)

アジ・る

〔他五〕

(アジテーションの略アジを動詞化した語)煽動する。あおる。

アシル‐き【アシル基】

(acyl group)カルボン酸RCOOHから水酸基を除いた原子団の総称。化学式RCO‐

あじろ【足代】

姓氏の一つ。

⇒あじろ‐ひろのり【足代弘訓】

あ‐じろ【網代】

(網の代りの意)

①冬、川の瀬に竹や木を編んだものを網を引く形に立て、その端に簀すをあてて、魚を捕るのに用いるもの。〈[季]冬〉。源氏物語橋姫「十月になりて…―をこそこのごろは御覧ぜめと」

②網漁業を行う漁場。天皇供御くごの魚類を捕る所が多い。「公儀―」「引出―」

③竹・葦または桧ひのきなどを薄く削ったものを斜めまたは縦横に編んだもの。垣・屏風・天井などとし、または笠・団扇うちわに造り、牛車ぎっしゃ・輿こしの屋形・天井に貼る。

④網代車の略。

⇒あじろ‐あみ【網代編み】

⇒あじろ‐うち【網代打ち】

⇒あじろ‐うちわ【網代団扇】

⇒あじろ‐おり【網代織】

⇒あじろ‐がき【網代垣】

⇒あじろ‐かご【網代駕籠】

⇒あじろ‐がさ【網代笠】

⇒あじろ‐がた【網代形】

⇒あじろ‐ぎ【網代木】

⇒あじろ‐ぐみ【網代組み】

⇒あじろ‐ぐるま【網代車】

⇒あじろ‐ごし【網代輿】

⇒あじろ‐す【網代簀】

⇒あじろ‐てんじょう【網代天井】

⇒あじろ‐ど【網代戸】

⇒あじろ‐のりもの【網代乗物】

⇒あじろ‐はじめ【網代始】

⇒あじろ‐ばり【網代張り】

⇒あじろびさし‐の‐くるま【網代庇の車】

⇒あじろ‐びと【網代人】

⇒あじろ‐びょうぶ【網代屏風】

⇒あじろ‐ぼ【網代帆】

⇒あじろ‐もり【網代守】

⇒あじろ‐やく【網代役】

あじろ‐あみ【網代編み】

網代に編むこと。網代形に編んだもの。また、それを編む人。網代組み。

⇒あ‐じろ【網代】

あじろ‐うち【網代打ち】

晩秋に網代1を川の中に組み立てること。〈[季]秋〉

⇒あ‐じろ【網代】

あじろ‐うちわ【網代団扇】‥ウチハ

竹を網代に編んだ団扇。

⇒あ‐じろ【網代】

あじろ‐おり【網代織】

網代3の模様の織物。

⇒あ‐じろ【網代】

あじろ‐がき【網代垣】

網代で造った垣。

⇒あ‐じろ【網代】

あじろ‐かご【網代駕籠】

網代で張った駕籠。

⇒あ‐じろ【網代】

あじろ‐がさ【網代笠】

竹の網代で造った笠。〈[季]夏〉

⇒あ‐じろ【網代】

あじろ‐がた【網代形】

網代3の目の形。

⇒あ‐じろ【網代】

あじろ‐ぎ【網代木】

網代1に用いる杙くい。〈[季]冬〉。万葉集3「もののふの八十うぢ川の―に」

⇒あ‐じろ【網代】

あじろ‐ぐみ【網代組み】

(→)「あじろあみ」に同じ。

⇒あ‐じろ【網代】

あじろ‐ぐるま【網代車】

牛車ぎっしゃの一種。竹または桧の網代で車箱を張り、物見を設けたもの。大臣・納言・大将の略儀遠行用、また、四位・五位・少将・侍従の常用。八葉の紋を描いたのを八葉の車、家紋を描いたのを文車もんぐるまという。源氏物語須磨「―のうちやれたるに」

網代車

⇒あ‐じろ【網代】

あじろ‐ごし【網代輿】

網代3で張り、黒塗の押縁おしぶちをつけた輿。板輿についで晴れの時に用いた。

⇒あ‐じろ【網代】

あじろ‐す【網代簀】

網代1に用いる簀。新撰六帖3「―にうちあげらるる朝氷魚を」

⇒あ‐じろ【網代】

あじろ‐てんじょう【網代天井】‥ジヤウ

網代3で張った天井。

⇒あ‐じろ【網代】

あじろ‐ど【網代戸】

網代3に編んだ戸。編戸あみど。

⇒あ‐じろ【網代】

あじろ‐のりもの【網代乗物】

網代製の乗物。

⇒あ‐じろ【網代】

あじろ‐はじめ【網代始】

摂政・関白になって初めて網代車に乗ること。

⇒あ‐じろ【網代】

あじろ‐ばり【網代張り】

①網代3で張ったもの。

②網代笠の一種。赤く塗り、縁をそらしたもの。

⇒あ‐じろ【網代】

あじろびさし‐の‐くるま【網代庇の車】

唐庇からびさしまたは連子れんじ物見のある網代車。上皇・親王の乗用。また、摂関・大臣・大将などの乗用。庇の車。

⇒あ‐じろ【網代】

あじろ‐びと【網代人】

(→)「あじろもり」に同じ。万葉集7「―舟よばふ声をちこち聞ゆ」

⇒あ‐じろ【網代】

あじろ‐びょうぶ【網代屏風】‥ビヤウ‥

杉や桧の薄板を網代に編んで張った屏風。枕草子99「馬の形かきたる障子、―」

⇒あ‐じろ【網代】

あじろ‐ひろのり【足代弘訓】

江戸後期の国学者・歌人。号は寛居ゆたい。伊勢外宮の神職。本居大平・本居春庭・荒木田久老の門人。古典の類聚編纂に努力。天保飢饉に際し窮民救済に奔走。著書多数。(1784〜1856)

⇒あじろ【足代】

あじろ‐ぼ【網代帆】

竹を編んで造った帆。ささほ。

⇒あ‐じろ【網代】

あじろ‐もり【網代守】

夜々かがり火をたいて、網代1の番をする人。あじろびと。〈[季]冬〉。新撰六帖3「風寒みけさ霜白し―」

⇒あ‐じろ【網代】

あじろ‐やく【網代役】

江戸時代の租税で、漁業年貢の一種。水面を網代2として占有利用していることに対して課した役銭やくせん。

⇒あ‐じろ【網代】

あじ‐わい【味わい】アヂハヒ

①食物のあじ。うまみ。

②物事のおもむき。おもしろみ。「―のある文章」

あじ‐わ・う【味わう】アヂハフ

〔他五〕

①飲食物の味をみる。また、味のよさをたのしむ。「酒を―・う」

②物事の意味または趣旨を深く考える。玩味する。「名作を―・う」

③実際に経験して感じとる。体験する。「苦しみを―・う」

あし‐わか【葦若】

葦の若芽。あしかび。源氏物語若紫「―の浦に見るめはかたくとも」

あし‐わけ【葦分・葦別】

葦の繁った中をおしわけて進むこと。差支えあることにたとえる。頼政集「―なることやありけむ」

⇒あしわけ‐おぶね【葦別小舟】

あしわけ‐おぶね【葦別小舟】‥ヲ‥

繁った葦の中を漕ぎわける小舟。あしわけぶね。「さはり多み」にかかる序詞に用いる。万葉集12「湊入りの―さはり多みいま来むわれをよどむと思ふな」

⇒あし‐わけ【葦分・葦別】

あし‐わざ【足業・足技】

①手を使わず、足だけでするわざ。足芸。

②柔道・相撲で、足を使って倒すわざ。

あし‐わた【葦綿・葦絮】

葦の穂の綿のように見えるもの。あしのほわた。

あし‐わら【葦原】‥ハラ

⇒あしはら

⇒あ‐じろ【網代】

あじろ‐ごし【網代輿】

網代3で張り、黒塗の押縁おしぶちをつけた輿。板輿についで晴れの時に用いた。

⇒あ‐じろ【網代】

あじろ‐す【網代簀】

網代1に用いる簀。新撰六帖3「―にうちあげらるる朝氷魚を」

⇒あ‐じろ【網代】

あじろ‐てんじょう【網代天井】‥ジヤウ

網代3で張った天井。

⇒あ‐じろ【網代】

あじろ‐ど【網代戸】

網代3に編んだ戸。編戸あみど。

⇒あ‐じろ【網代】

あじろ‐のりもの【網代乗物】

網代製の乗物。

⇒あ‐じろ【網代】

あじろ‐はじめ【網代始】

摂政・関白になって初めて網代車に乗ること。

⇒あ‐じろ【網代】

あじろ‐ばり【網代張り】

①網代3で張ったもの。

②網代笠の一種。赤く塗り、縁をそらしたもの。

⇒あ‐じろ【網代】

あじろびさし‐の‐くるま【網代庇の車】

唐庇からびさしまたは連子れんじ物見のある網代車。上皇・親王の乗用。また、摂関・大臣・大将などの乗用。庇の車。

⇒あ‐じろ【網代】

あじろ‐びと【網代人】

(→)「あじろもり」に同じ。万葉集7「―舟よばふ声をちこち聞ゆ」

⇒あ‐じろ【網代】

あじろ‐びょうぶ【網代屏風】‥ビヤウ‥

杉や桧の薄板を網代に編んで張った屏風。枕草子99「馬の形かきたる障子、―」

⇒あ‐じろ【網代】

あじろ‐ひろのり【足代弘訓】

江戸後期の国学者・歌人。号は寛居ゆたい。伊勢外宮の神職。本居大平・本居春庭・荒木田久老の門人。古典の類聚編纂に努力。天保飢饉に際し窮民救済に奔走。著書多数。(1784〜1856)

⇒あじろ【足代】

あじろ‐ぼ【網代帆】

竹を編んで造った帆。ささほ。

⇒あ‐じろ【網代】

あじろ‐もり【網代守】

夜々かがり火をたいて、網代1の番をする人。あじろびと。〈[季]冬〉。新撰六帖3「風寒みけさ霜白し―」

⇒あ‐じろ【網代】

あじろ‐やく【網代役】

江戸時代の租税で、漁業年貢の一種。水面を網代2として占有利用していることに対して課した役銭やくせん。

⇒あ‐じろ【網代】

あじ‐わい【味わい】アヂハヒ

①食物のあじ。うまみ。

②物事のおもむき。おもしろみ。「―のある文章」

あじ‐わ・う【味わう】アヂハフ

〔他五〕

①飲食物の味をみる。また、味のよさをたのしむ。「酒を―・う」

②物事の意味または趣旨を深く考える。玩味する。「名作を―・う」

③実際に経験して感じとる。体験する。「苦しみを―・う」

あし‐わか【葦若】

葦の若芽。あしかび。源氏物語若紫「―の浦に見るめはかたくとも」

あし‐わけ【葦分・葦別】

葦の繁った中をおしわけて進むこと。差支えあることにたとえる。頼政集「―なることやありけむ」

⇒あしわけ‐おぶね【葦別小舟】

あしわけ‐おぶね【葦別小舟】‥ヲ‥

繁った葦の中を漕ぎわける小舟。あしわけぶね。「さはり多み」にかかる序詞に用いる。万葉集12「湊入りの―さはり多みいま来むわれをよどむと思ふな」

⇒あし‐わけ【葦分・葦別】

あし‐わざ【足業・足技】

①手を使わず、足だけでするわざ。足芸。

②柔道・相撲で、足を使って倒すわざ。

あし‐わた【葦綿・葦絮】

葦の穂の綿のように見えるもの。あしのほわた。

あし‐わら【葦原】‥ハラ

⇒あしはら

原処女うないおとめ、在原行平と松風・村雨の伝説などの舞台。人口9万1千。

②福岡県の遠賀おんが川の河口にある町。中世以降、港町として栄えた。

⇒あしや‐がま【芦屋釜・蘆屋釜】

⇒あしや‐の‐うないおとめ【葦屋

原処女うないおとめ、在原行平と松風・村雨の伝説などの舞台。人口9万1千。

②福岡県の遠賀おんが川の河口にある町。中世以降、港町として栄えた。

⇒あしや‐がま【芦屋釜・蘆屋釜】

⇒あしや‐の‐うないおとめ【葦屋 原処女】

あしや【蘆屋】

姓氏の一つ。

⇒あしや‐どうまん【蘆屋道満】

あじ‐や【網代家】

網元。船主。網所家あどや。津元。

あしゃ‐いちげい【阿遮一睨】

〔仏〕不動明王が左眼を閉じ右眼を見開いて睨にらむこと。

⇒あしゃ【阿遮】

あしや‐がま【芦屋釜・蘆屋釜】

福岡県芦屋町から鋳出した茶湯釜。室町時代が最盛で優作があり、地肌なめらかで地文鮮麗。その後、各地で類似のものを作り、越前蘆屋・播州蘆屋・伊勢蘆屋などがある。

⇒あしや【芦屋・蘆屋】

アジャスタブル‐ペッグ【adjustable peg】

(ペッグは「固定する」の意)固定相場制の一種で、相場が一定の変動幅内に維持されるもの。

アジャスト【adjust】

調節。調整。

あし‐やすめ【足休め】

疲れた足を途中で休めること。泉鏡花、高野聖「修行の身が馬で―をしませうなぞとは存じませぬ」

あじゃせ【阿闍世】

(梵語Ajātaśatru)古代インド、マガダ国の王頻婆娑羅びんばしゃらの子。提婆達多だいばだったにそそのかされ、父王を殺し母后韋提希いだいけを幽閉して即位したが、のち釈尊の教化によって懺悔し、仏教の保護者となった。

あしや‐どうまん【蘆屋道満】‥ダウ‥

道摩とも。平安時代の陰陽家。藤原道長の頃、安倍晴明と法力を争ったと伝える。(宇治拾遺物語)

⇒あしや【蘆屋】

あしやどうまんおおうちかがみ【蘆屋道満大内鑑】‥ダウ‥オホ‥

浄瑠璃。竹田出雲作の時代物。1734年(享保19)初演。→葛くずの葉

あしや‐の‐うないおとめ【葦屋

原処女】

あしや【蘆屋】

姓氏の一つ。

⇒あしや‐どうまん【蘆屋道満】

あじ‐や【網代家】

網元。船主。網所家あどや。津元。

あしゃ‐いちげい【阿遮一睨】

〔仏〕不動明王が左眼を閉じ右眼を見開いて睨にらむこと。

⇒あしゃ【阿遮】

あしや‐がま【芦屋釜・蘆屋釜】

福岡県芦屋町から鋳出した茶湯釜。室町時代が最盛で優作があり、地肌なめらかで地文鮮麗。その後、各地で類似のものを作り、越前蘆屋・播州蘆屋・伊勢蘆屋などがある。

⇒あしや【芦屋・蘆屋】

アジャスタブル‐ペッグ【adjustable peg】

(ペッグは「固定する」の意)固定相場制の一種で、相場が一定の変動幅内に維持されるもの。

アジャスト【adjust】

調節。調整。

あし‐やすめ【足休め】

疲れた足を途中で休めること。泉鏡花、高野聖「修行の身が馬で―をしませうなぞとは存じませぬ」

あじゃせ【阿闍世】

(梵語Ajātaśatru)古代インド、マガダ国の王頻婆娑羅びんばしゃらの子。提婆達多だいばだったにそそのかされ、父王を殺し母后韋提希いだいけを幽閉して即位したが、のち釈尊の教化によって懺悔し、仏教の保護者となった。

あしや‐どうまん【蘆屋道満】‥ダウ‥

道摩とも。平安時代の陰陽家。藤原道長の頃、安倍晴明と法力を争ったと伝える。(宇治拾遺物語)

⇒あしや【蘆屋】

あしやどうまんおおうちかがみ【蘆屋道満大内鑑】‥ダウ‥オホ‥

浄瑠璃。竹田出雲作の時代物。1734年(享保19)初演。→葛くずの葉

あしや‐の‐うないおとめ【葦屋 原処女】‥ウナヒヲトメ

⇒うないおとめ

⇒あしや【芦屋・蘆屋】

あじゃら【戯】

おどけたこと。ふざけ。じょうだん。浄瑠璃、仮名手本忠臣蔵「夫婦仲、睦じいとて―にも、悋気ばしして去らるるな」

⇒あじゃら‐こう【戯講】

あじゃら‐こう【戯講】‥カウ

あじゃらをする講。無礼講。両吟一日千句「秋の夜は―して膳を出す」

⇒あじゃら【戯】

あじゃらし・い【戯しい】

〔形〕

ふざけたさまである。東海道中膝栗毛2「そんな―・いこたア、中絶のウしてゐますに」

あじゃり【阿闍梨】

〔仏〕(アザリとも。梵語ācārya 軌範師・教授・正行と訳す)

①師範たるべき高徳の僧の称。

②密教で、修行が一定の階梯に達し、伝法灌頂かんじょうにより秘法を伝授された僧。

③日本で、天台・真言の僧位。

アジャンター【Ajaṇṭā ヒンディー】

インド西部、マハーラーシュトラ州北部にある仏教石窟群。紀元前後から7世紀頃にかけて建造。壁画で名高い。世界遺産。

アジャンター

提供:JTBフォト

原処女】‥ウナヒヲトメ

⇒うないおとめ

⇒あしや【芦屋・蘆屋】

あじゃら【戯】

おどけたこと。ふざけ。じょうだん。浄瑠璃、仮名手本忠臣蔵「夫婦仲、睦じいとて―にも、悋気ばしして去らるるな」

⇒あじゃら‐こう【戯講】

あじゃら‐こう【戯講】‥カウ

あじゃらをする講。無礼講。両吟一日千句「秋の夜は―して膳を出す」

⇒あじゃら【戯】

あじゃらし・い【戯しい】

〔形〕

ふざけたさまである。東海道中膝栗毛2「そんな―・いこたア、中絶のウしてゐますに」

あじゃり【阿闍梨】

〔仏〕(アザリとも。梵語ācārya 軌範師・教授・正行と訳す)

①師範たるべき高徳の僧の称。

②密教で、修行が一定の階梯に達し、伝法灌頂かんじょうにより秘法を伝授された僧。

③日本で、天台・真言の僧位。

アジャンター【Ajaṇṭā ヒンディー】

インド西部、マハーラーシュトラ州北部にある仏教石窟群。紀元前後から7世紀頃にかけて建造。壁画で名高い。世界遺産。

アジャンター

提供:JTBフォト

第17窟テラス壁画

提供:JTBフォト

第17窟テラス壁画

提供:JTBフォト

あ‐しゅ【亜種】

生物分類上の一階級。種の下位におかれる。→階級3

あし‐ゆ【足湯・脚湯】

⇒きゃくとう

アシュアリー【Abū al-Ḥasan al-Ash‘arī】

イスラム神学者。スンニー派の正統神学アシュアリー学派の祖。バスラに生まれ、バグダードで没。ギリシア的な哲学の影響下に、思弁的な理論と啓典を調和して、イスラム神学を確立。著「イスラムの徒の諸説」「解明の書」など。(873〜935)

あし‐ゆい【足結】‥ユヒ

①足をひもなどで結ぶこと。

②⇒あゆい。

⇒あしゆい‐の‐くみ【足結の組】

あしゆい‐の‐くみ【足結の組】‥ユヒ‥

机などにかけた覆いや敷物が落ちないように足に結びつける組紐。源氏物語絵合「沈じんの箱に浅香せんこうの下机、打敷は青丹の高麗の錦、―、花足けそくの心ばへなど」

⇒あし‐ゆい【足結】

あ‐しゅう【阿州】‥シウ

阿波あわ国の別称。

アシュヴァゴーシャ【Aśvaghoṣa 梵】

馬鳴めみょうの梵語名。

あしゅか‐おう【阿輸迦王】‥ワウ

⇒アショーカおう

あしゅく【阿閦】

〔仏〕(梵語Akṣobhya 阿閦婆。無動・不動と訳す)

①東方の阿比羅提国(妙喜国・善快国)で修行・成仏し、現在説法しているという仏。

②密教では金剛界五仏の一つ。東方に位し大円鏡智を表す。阿閦如来。

アシュケナジム【Ashkenazim】

ディアスポラ(離散)したユダヤ人で、中世以降ドイツ、次いで東欧に移住した人々。また、その伝統・文化。ナチスのホロコーストの犠牲になった。→セファルディム

あしゅら【阿修羅】

〔仏〕(梵語Asura)古代インドの神の一族。後にはインドラ神(帝釈天)など天上の神々に戦いを挑む悪神とされる。仏教では天竜八部衆の一つとして仏法の守護神とされる一方、六道の一つとして人間以下の存在とされる。絶えず闘争を好み、地下や海底にすむという。アスラ。修羅。非天。無酒神。

阿修羅

あ‐しゅ【亜種】

生物分類上の一階級。種の下位におかれる。→階級3

あし‐ゆ【足湯・脚湯】

⇒きゃくとう

アシュアリー【Abū al-Ḥasan al-Ash‘arī】

イスラム神学者。スンニー派の正統神学アシュアリー学派の祖。バスラに生まれ、バグダードで没。ギリシア的な哲学の影響下に、思弁的な理論と啓典を調和して、イスラム神学を確立。著「イスラムの徒の諸説」「解明の書」など。(873〜935)

あし‐ゆい【足結】‥ユヒ

①足をひもなどで結ぶこと。

②⇒あゆい。

⇒あしゆい‐の‐くみ【足結の組】

あしゆい‐の‐くみ【足結の組】‥ユヒ‥

机などにかけた覆いや敷物が落ちないように足に結びつける組紐。源氏物語絵合「沈じんの箱に浅香せんこうの下机、打敷は青丹の高麗の錦、―、花足けそくの心ばへなど」

⇒あし‐ゆい【足結】

あ‐しゅう【阿州】‥シウ

阿波あわ国の別称。

アシュヴァゴーシャ【Aśvaghoṣa 梵】

馬鳴めみょうの梵語名。

あしゅか‐おう【阿輸迦王】‥ワウ

⇒アショーカおう

あしゅく【阿閦】

〔仏〕(梵語Akṣobhya 阿閦婆。無動・不動と訳す)

①東方の阿比羅提国(妙喜国・善快国)で修行・成仏し、現在説法しているという仏。

②密教では金剛界五仏の一つ。東方に位し大円鏡智を表す。阿閦如来。

アシュケナジム【Ashkenazim】

ディアスポラ(離散)したユダヤ人で、中世以降ドイツ、次いで東欧に移住した人々。また、その伝統・文化。ナチスのホロコーストの犠牲になった。→セファルディム

あしゅら【阿修羅】

〔仏〕(梵語Asura)古代インドの神の一族。後にはインドラ神(帝釈天)など天上の神々に戦いを挑む悪神とされる。仏教では天竜八部衆の一つとして仏法の守護神とされる一方、六道の一つとして人間以下の存在とされる。絶えず闘争を好み、地下や海底にすむという。アスラ。修羅。非天。無酒神。

阿修羅

⇒あしゅら‐おう【阿修羅王】

⇒あしゅら‐どう【阿修羅道】

アシュラ【‘Āshūrā' アラビア】

イスラム暦1月10日のこと。シーア派の最大宗派十二イマーム派では、第3代イマームのフセインが、イスラム暦61年(西暦680年)のこの日にカルバラーで殉教したことを哀悼する行事を大々的に行う。アーシューラー。

あしゅら‐おう【阿修羅王】‥ワウ

阿修羅の長。修羅王。

⇒あしゅら【阿修羅】

あしゅら‐どう【阿修羅道】‥ダウ

六道の一つ。阿修羅のすむ、争いの絶えない世界。天・人と地獄・餓鬼・畜生との間にある。修羅道。

⇒あしゅら【阿修羅】

あ‐しょう【亜相】‥シヤウ

(丞相即ち大臣に亜つぐ意)大納言の唐名。亜槐。

あ‐しょう【亜将】‥シヤウ

(大将に亜つぐ意)近衛中将・近衛少将の唐名。次将。

あ‐しょうさん【亜硝酸】‥セウ‥

分子式HNO2 水溶液としてのみ存在する弱い1価の酸。水溶液は不安定で分解して硝酸と一酸化窒素になる。

⇒あしょうさん‐アンモニウム【亜硝酸アンモニウム】

⇒あしょうさん‐えん【亜硝酸塩】

⇒あしょうさん‐カリウム【亜硝酸カリウム】

⇒あしょうさん‐きん【亜硝酸菌】

⇒あしょうさん‐ナトリウム【亜硝酸ナトリウム】

あしょうさん‐アンモニウム【亜硝酸アンモニウム】‥セウ‥

化学式NH4NO2 潮解しやすい無色の結晶。熱すると窒素と水とに分解する。

⇒あ‐しょうさん【亜硝酸】

あしょうさん‐えん【亜硝酸塩】‥セウ‥

亜硝酸の塩類。水溶液はアルカリ性を呈する。

⇒あ‐しょうさん【亜硝酸】

あしょうさん‐カリウム【亜硝酸カリウム】‥セウ‥

化学式KNO2 硝酸カリウムと鉛との混合物を熱するなどの方法で得られる無色の結晶。ジアゾ染料の製造に用いる。

⇒あ‐しょうさん【亜硝酸】

あしょうさん‐きん【亜硝酸菌】‥セウ‥

アンモニアを好気的に酸化して亜硝酸とする細菌。土壌および海洋に分布し、硝酸菌とともに窒素の循環に重要な役割を果たす。亜硝酸細菌。アンモニア酸化菌。→硝酸菌。

⇒あ‐しょうさん【亜硝酸】

あしょうさん‐ナトリウム【亜硝酸ナトリウム】‥セウ‥

化学式NaNO2 硝酸ナトリウムに鉛を加えて溶融するなどの方法で得られる無色の結晶。用途は亜硝酸カリウムに同じ。

⇒あ‐しょうさん【亜硝酸】

アショーカ‐おう【アショーカ王】‥ワウ

(梵語Aśoka 阿育王)インドのマガダ国に君臨したマウリヤ王朝第3代の王。インドを統一、仏教を保護宣布し、第三回仏典結集を行なったという。王の活動は磨崖・石柱に刻まれて遺存。古代インドで唯一、絶対年代が定まるのがこの王の治世で、古代インド史の基点とされる。アソカ王。阿輸迦王あしゅかおう。(在位前268〜前232)

あし‐よわ【足弱】

歩く力が弱いこと。また、老人・女性・子供などの称。

⇒あしよわ‐ぐるま【足弱車】

あしよわ‐ぐるま【足弱車】

車輪の堅固でない車。謡曲、熊野ゆや「―の力なき」

⇒あし‐よわ【足弱】

あしらいアシラヒ

①あしらうこと。

㋐応対。もてなし。日本永代蔵5「猫の蚤見て、―もせねば」。「客―」

㋑配合。とりあわせ。胆大小心録「吸物は…くじらの―に大根の青み」

②(能楽用語)

㋐相手役に体を向けて応対すること。

㋑能の囃子で相手のリズムに合わせず独自に併奏すること。

㋒狂言の伴奏をすること。

㋓短い囃子。

③(俳諧用語)支考の付句論七名しちみょう中の一名目。連句で、打越うちこしのむずかしい時、軽く道具(物の名)を付けて転じさせる付け方。→七名八体

あしら・うアシラフ

〔他五〕

(アヘシラフ・アヒシラフの約)

①あつかう。応対する。もてなす。転じて、いい加減に扱う。浄瑠璃、丹波与作待夜の小室節「重ねて来たとも―・ふな」。「鼻の先で―・う」

②装飾・料理などを、とりあわせる。配合する。「松の根元に石を―・う」

③(→)「あしらい」2をする。

あじ‐らん【亜字欄】

「亞」の字形に切りこんだ欄干らんかん。

あしり‐こぎ【足漕】

片足をあげて片手でその足首を握り、他方の足だけで跳び競う、子供の遊戯。油糟「紅葉ばを踏まじと人の―」(貞徳)

アジ・る

〔他五〕

(アジテーションの略アジを動詞化した語)煽動する。あおる。

アシル‐き【アシル基】

(acyl group)カルボン酸RCOOHから水酸基を除いた原子団の総称。化学式RCO‐

あじろ【足代】

姓氏の一つ。

⇒あじろ‐ひろのり【足代弘訓】

あ‐じろ【網代】

(網の代りの意)

①冬、川の瀬に竹や木を編んだものを網を引く形に立て、その端に簀すをあてて、魚を捕るのに用いるもの。〈[季]冬〉。源氏物語橋姫「十月になりて…―をこそこのごろは御覧ぜめと」

②網漁業を行う漁場。天皇供御くごの魚類を捕る所が多い。「公儀―」「引出―」

③竹・葦または桧ひのきなどを薄く削ったものを斜めまたは縦横に編んだもの。垣・屏風・天井などとし、または笠・団扇うちわに造り、牛車ぎっしゃ・輿こしの屋形・天井に貼る。

④網代車の略。

⇒あじろ‐あみ【網代編み】

⇒あじろ‐うち【網代打ち】

⇒あじろ‐うちわ【網代団扇】

⇒あじろ‐おり【網代織】

⇒あじろ‐がき【網代垣】

⇒あじろ‐かご【網代駕籠】

⇒あじろ‐がさ【網代笠】

⇒あじろ‐がた【網代形】

⇒あじろ‐ぎ【網代木】

⇒あじろ‐ぐみ【網代組み】

⇒あじろ‐ぐるま【網代車】

⇒あじろ‐ごし【網代輿】

⇒あじろ‐す【網代簀】

⇒あじろ‐てんじょう【網代天井】

⇒あじろ‐ど【網代戸】

⇒あじろ‐のりもの【網代乗物】

⇒あじろ‐はじめ【網代始】

⇒あじろ‐ばり【網代張り】

⇒あじろびさし‐の‐くるま【網代庇の車】

⇒あじろ‐びと【網代人】

⇒あじろ‐びょうぶ【網代屏風】

⇒あじろ‐ぼ【網代帆】

⇒あじろ‐もり【網代守】

⇒あじろ‐やく【網代役】

あじろ‐あみ【網代編み】

網代に編むこと。網代形に編んだもの。また、それを編む人。網代組み。

⇒あ‐じろ【網代】

あじろ‐うち【網代打ち】

晩秋に網代1を川の中に組み立てること。〈[季]秋〉

⇒あ‐じろ【網代】

あじろ‐うちわ【網代団扇】‥ウチハ

竹を網代に編んだ団扇。

⇒あ‐じろ【網代】

あじろ‐おり【網代織】

網代3の模様の織物。

⇒あ‐じろ【網代】

あじろ‐がき【網代垣】

網代で造った垣。

⇒あ‐じろ【網代】

あじろ‐かご【網代駕籠】

網代で張った駕籠。

⇒あ‐じろ【網代】

あじろ‐がさ【網代笠】

竹の網代で造った笠。〈[季]夏〉

⇒あ‐じろ【網代】

あじろ‐がた【網代形】

網代3の目の形。

⇒あ‐じろ【網代】

あじろ‐ぎ【網代木】

網代1に用いる杙くい。〈[季]冬〉。万葉集3「もののふの八十うぢ川の―に」

⇒あ‐じろ【網代】

あじろ‐ぐみ【網代組み】

(→)「あじろあみ」に同じ。

⇒あ‐じろ【網代】

あじろ‐ぐるま【網代車】

牛車ぎっしゃの一種。竹または桧の網代で車箱を張り、物見を設けたもの。大臣・納言・大将の略儀遠行用、また、四位・五位・少将・侍従の常用。八葉の紋を描いたのを八葉の車、家紋を描いたのを文車もんぐるまという。源氏物語須磨「―のうちやれたるに」

網代車

⇒あしゅら‐おう【阿修羅王】

⇒あしゅら‐どう【阿修羅道】

アシュラ【‘Āshūrā' アラビア】

イスラム暦1月10日のこと。シーア派の最大宗派十二イマーム派では、第3代イマームのフセインが、イスラム暦61年(西暦680年)のこの日にカルバラーで殉教したことを哀悼する行事を大々的に行う。アーシューラー。

あしゅら‐おう【阿修羅王】‥ワウ

阿修羅の長。修羅王。

⇒あしゅら【阿修羅】

あしゅら‐どう【阿修羅道】‥ダウ

六道の一つ。阿修羅のすむ、争いの絶えない世界。天・人と地獄・餓鬼・畜生との間にある。修羅道。

⇒あしゅら【阿修羅】

あ‐しょう【亜相】‥シヤウ

(丞相即ち大臣に亜つぐ意)大納言の唐名。亜槐。

あ‐しょう【亜将】‥シヤウ

(大将に亜つぐ意)近衛中将・近衛少将の唐名。次将。

あ‐しょうさん【亜硝酸】‥セウ‥

分子式HNO2 水溶液としてのみ存在する弱い1価の酸。水溶液は不安定で分解して硝酸と一酸化窒素になる。

⇒あしょうさん‐アンモニウム【亜硝酸アンモニウム】

⇒あしょうさん‐えん【亜硝酸塩】

⇒あしょうさん‐カリウム【亜硝酸カリウム】

⇒あしょうさん‐きん【亜硝酸菌】

⇒あしょうさん‐ナトリウム【亜硝酸ナトリウム】

あしょうさん‐アンモニウム【亜硝酸アンモニウム】‥セウ‥

化学式NH4NO2 潮解しやすい無色の結晶。熱すると窒素と水とに分解する。

⇒あ‐しょうさん【亜硝酸】

あしょうさん‐えん【亜硝酸塩】‥セウ‥

亜硝酸の塩類。水溶液はアルカリ性を呈する。

⇒あ‐しょうさん【亜硝酸】

あしょうさん‐カリウム【亜硝酸カリウム】‥セウ‥

化学式KNO2 硝酸カリウムと鉛との混合物を熱するなどの方法で得られる無色の結晶。ジアゾ染料の製造に用いる。

⇒あ‐しょうさん【亜硝酸】

あしょうさん‐きん【亜硝酸菌】‥セウ‥

アンモニアを好気的に酸化して亜硝酸とする細菌。土壌および海洋に分布し、硝酸菌とともに窒素の循環に重要な役割を果たす。亜硝酸細菌。アンモニア酸化菌。→硝酸菌。

⇒あ‐しょうさん【亜硝酸】

あしょうさん‐ナトリウム【亜硝酸ナトリウム】‥セウ‥

化学式NaNO2 硝酸ナトリウムに鉛を加えて溶融するなどの方法で得られる無色の結晶。用途は亜硝酸カリウムに同じ。

⇒あ‐しょうさん【亜硝酸】

アショーカ‐おう【アショーカ王】‥ワウ

(梵語Aśoka 阿育王)インドのマガダ国に君臨したマウリヤ王朝第3代の王。インドを統一、仏教を保護宣布し、第三回仏典結集を行なったという。王の活動は磨崖・石柱に刻まれて遺存。古代インドで唯一、絶対年代が定まるのがこの王の治世で、古代インド史の基点とされる。アソカ王。阿輸迦王あしゅかおう。(在位前268〜前232)

あし‐よわ【足弱】

歩く力が弱いこと。また、老人・女性・子供などの称。

⇒あしよわ‐ぐるま【足弱車】

あしよわ‐ぐるま【足弱車】

車輪の堅固でない車。謡曲、熊野ゆや「―の力なき」

⇒あし‐よわ【足弱】

あしらいアシラヒ

①あしらうこと。

㋐応対。もてなし。日本永代蔵5「猫の蚤見て、―もせねば」。「客―」

㋑配合。とりあわせ。胆大小心録「吸物は…くじらの―に大根の青み」

②(能楽用語)

㋐相手役に体を向けて応対すること。

㋑能の囃子で相手のリズムに合わせず独自に併奏すること。

㋒狂言の伴奏をすること。

㋓短い囃子。

③(俳諧用語)支考の付句論七名しちみょう中の一名目。連句で、打越うちこしのむずかしい時、軽く道具(物の名)を付けて転じさせる付け方。→七名八体

あしら・うアシラフ

〔他五〕

(アヘシラフ・アヒシラフの約)

①あつかう。応対する。もてなす。転じて、いい加減に扱う。浄瑠璃、丹波与作待夜の小室節「重ねて来たとも―・ふな」。「鼻の先で―・う」

②装飾・料理などを、とりあわせる。配合する。「松の根元に石を―・う」

③(→)「あしらい」2をする。

あじ‐らん【亜字欄】

「亞」の字形に切りこんだ欄干らんかん。

あしり‐こぎ【足漕】

片足をあげて片手でその足首を握り、他方の足だけで跳び競う、子供の遊戯。油糟「紅葉ばを踏まじと人の―」(貞徳)

アジ・る

〔他五〕

(アジテーションの略アジを動詞化した語)煽動する。あおる。

アシル‐き【アシル基】

(acyl group)カルボン酸RCOOHから水酸基を除いた原子団の総称。化学式RCO‐

あじろ【足代】

姓氏の一つ。

⇒あじろ‐ひろのり【足代弘訓】

あ‐じろ【網代】

(網の代りの意)

①冬、川の瀬に竹や木を編んだものを網を引く形に立て、その端に簀すをあてて、魚を捕るのに用いるもの。〈[季]冬〉。源氏物語橋姫「十月になりて…―をこそこのごろは御覧ぜめと」

②網漁業を行う漁場。天皇供御くごの魚類を捕る所が多い。「公儀―」「引出―」

③竹・葦または桧ひのきなどを薄く削ったものを斜めまたは縦横に編んだもの。垣・屏風・天井などとし、または笠・団扇うちわに造り、牛車ぎっしゃ・輿こしの屋形・天井に貼る。

④網代車の略。

⇒あじろ‐あみ【網代編み】

⇒あじろ‐うち【網代打ち】

⇒あじろ‐うちわ【網代団扇】

⇒あじろ‐おり【網代織】

⇒あじろ‐がき【網代垣】

⇒あじろ‐かご【網代駕籠】

⇒あじろ‐がさ【網代笠】

⇒あじろ‐がた【網代形】

⇒あじろ‐ぎ【網代木】

⇒あじろ‐ぐみ【網代組み】

⇒あじろ‐ぐるま【網代車】

⇒あじろ‐ごし【網代輿】

⇒あじろ‐す【網代簀】

⇒あじろ‐てんじょう【網代天井】

⇒あじろ‐ど【網代戸】

⇒あじろ‐のりもの【網代乗物】

⇒あじろ‐はじめ【網代始】

⇒あじろ‐ばり【網代張り】

⇒あじろびさし‐の‐くるま【網代庇の車】

⇒あじろ‐びと【網代人】

⇒あじろ‐びょうぶ【網代屏風】

⇒あじろ‐ぼ【網代帆】

⇒あじろ‐もり【網代守】

⇒あじろ‐やく【網代役】

あじろ‐あみ【網代編み】

網代に編むこと。網代形に編んだもの。また、それを編む人。網代組み。

⇒あ‐じろ【網代】

あじろ‐うち【網代打ち】

晩秋に網代1を川の中に組み立てること。〈[季]秋〉

⇒あ‐じろ【網代】

あじろ‐うちわ【網代団扇】‥ウチハ

竹を網代に編んだ団扇。

⇒あ‐じろ【網代】

あじろ‐おり【網代織】

網代3の模様の織物。

⇒あ‐じろ【網代】

あじろ‐がき【網代垣】

網代で造った垣。

⇒あ‐じろ【網代】

あじろ‐かご【網代駕籠】

網代で張った駕籠。

⇒あ‐じろ【網代】

あじろ‐がさ【網代笠】

竹の網代で造った笠。〈[季]夏〉

⇒あ‐じろ【網代】

あじろ‐がた【網代形】

網代3の目の形。

⇒あ‐じろ【網代】

あじろ‐ぎ【網代木】

網代1に用いる杙くい。〈[季]冬〉。万葉集3「もののふの八十うぢ川の―に」

⇒あ‐じろ【網代】

あじろ‐ぐみ【網代組み】

(→)「あじろあみ」に同じ。

⇒あ‐じろ【網代】

あじろ‐ぐるま【網代車】

牛車ぎっしゃの一種。竹または桧の網代で車箱を張り、物見を設けたもの。大臣・納言・大将の略儀遠行用、また、四位・五位・少将・侍従の常用。八葉の紋を描いたのを八葉の車、家紋を描いたのを文車もんぐるまという。源氏物語須磨「―のうちやれたるに」

網代車

⇒あ‐じろ【網代】

あじろ‐ごし【網代輿】

網代3で張り、黒塗の押縁おしぶちをつけた輿。板輿についで晴れの時に用いた。

⇒あ‐じろ【網代】

あじろ‐す【網代簀】

網代1に用いる簀。新撰六帖3「―にうちあげらるる朝氷魚を」

⇒あ‐じろ【網代】

あじろ‐てんじょう【網代天井】‥ジヤウ

網代3で張った天井。

⇒あ‐じろ【網代】

あじろ‐ど【網代戸】

網代3に編んだ戸。編戸あみど。

⇒あ‐じろ【網代】

あじろ‐のりもの【網代乗物】

網代製の乗物。

⇒あ‐じろ【網代】

あじろ‐はじめ【網代始】

摂政・関白になって初めて網代車に乗ること。

⇒あ‐じろ【網代】

あじろ‐ばり【網代張り】

①網代3で張ったもの。

②網代笠の一種。赤く塗り、縁をそらしたもの。

⇒あ‐じろ【網代】

あじろびさし‐の‐くるま【網代庇の車】

唐庇からびさしまたは連子れんじ物見のある網代車。上皇・親王の乗用。また、摂関・大臣・大将などの乗用。庇の車。

⇒あ‐じろ【網代】

あじろ‐びと【網代人】

(→)「あじろもり」に同じ。万葉集7「―舟よばふ声をちこち聞ゆ」

⇒あ‐じろ【網代】

あじろ‐びょうぶ【網代屏風】‥ビヤウ‥

杉や桧の薄板を網代に編んで張った屏風。枕草子99「馬の形かきたる障子、―」

⇒あ‐じろ【網代】

あじろ‐ひろのり【足代弘訓】

江戸後期の国学者・歌人。号は寛居ゆたい。伊勢外宮の神職。本居大平・本居春庭・荒木田久老の門人。古典の類聚編纂に努力。天保飢饉に際し窮民救済に奔走。著書多数。(1784〜1856)

⇒あじろ【足代】

あじろ‐ぼ【網代帆】

竹を編んで造った帆。ささほ。

⇒あ‐じろ【網代】

あじろ‐もり【網代守】

夜々かがり火をたいて、網代1の番をする人。あじろびと。〈[季]冬〉。新撰六帖3「風寒みけさ霜白し―」

⇒あ‐じろ【網代】

あじろ‐やく【網代役】

江戸時代の租税で、漁業年貢の一種。水面を網代2として占有利用していることに対して課した役銭やくせん。

⇒あ‐じろ【網代】

あじ‐わい【味わい】アヂハヒ

①食物のあじ。うまみ。

②物事のおもむき。おもしろみ。「―のある文章」

あじ‐わ・う【味わう】アヂハフ

〔他五〕

①飲食物の味をみる。また、味のよさをたのしむ。「酒を―・う」

②物事の意味または趣旨を深く考える。玩味する。「名作を―・う」

③実際に経験して感じとる。体験する。「苦しみを―・う」

あし‐わか【葦若】

葦の若芽。あしかび。源氏物語若紫「―の浦に見るめはかたくとも」

あし‐わけ【葦分・葦別】

葦の繁った中をおしわけて進むこと。差支えあることにたとえる。頼政集「―なることやありけむ」

⇒あしわけ‐おぶね【葦別小舟】

あしわけ‐おぶね【葦別小舟】‥ヲ‥

繁った葦の中を漕ぎわける小舟。あしわけぶね。「さはり多み」にかかる序詞に用いる。万葉集12「湊入りの―さはり多みいま来むわれをよどむと思ふな」

⇒あし‐わけ【葦分・葦別】

あし‐わざ【足業・足技】

①手を使わず、足だけでするわざ。足芸。

②柔道・相撲で、足を使って倒すわざ。

あし‐わた【葦綿・葦絮】

葦の穂の綿のように見えるもの。あしのほわた。

あし‐わら【葦原】‥ハラ

⇒あしはら

⇒あ‐じろ【網代】

あじろ‐ごし【網代輿】

網代3で張り、黒塗の押縁おしぶちをつけた輿。板輿についで晴れの時に用いた。

⇒あ‐じろ【網代】

あじろ‐す【網代簀】

網代1に用いる簀。新撰六帖3「―にうちあげらるる朝氷魚を」

⇒あ‐じろ【網代】

あじろ‐てんじょう【網代天井】‥ジヤウ

網代3で張った天井。

⇒あ‐じろ【網代】

あじろ‐ど【網代戸】

網代3に編んだ戸。編戸あみど。

⇒あ‐じろ【網代】

あじろ‐のりもの【網代乗物】

網代製の乗物。

⇒あ‐じろ【網代】

あじろ‐はじめ【網代始】

摂政・関白になって初めて網代車に乗ること。

⇒あ‐じろ【網代】

あじろ‐ばり【網代張り】

①網代3で張ったもの。

②網代笠の一種。赤く塗り、縁をそらしたもの。

⇒あ‐じろ【網代】

あじろびさし‐の‐くるま【網代庇の車】

唐庇からびさしまたは連子れんじ物見のある網代車。上皇・親王の乗用。また、摂関・大臣・大将などの乗用。庇の車。

⇒あ‐じろ【網代】

あじろ‐びと【網代人】

(→)「あじろもり」に同じ。万葉集7「―舟よばふ声をちこち聞ゆ」

⇒あ‐じろ【網代】

あじろ‐びょうぶ【網代屏風】‥ビヤウ‥

杉や桧の薄板を網代に編んで張った屏風。枕草子99「馬の形かきたる障子、―」

⇒あ‐じろ【網代】

あじろ‐ひろのり【足代弘訓】

江戸後期の国学者・歌人。号は寛居ゆたい。伊勢外宮の神職。本居大平・本居春庭・荒木田久老の門人。古典の類聚編纂に努力。天保飢饉に際し窮民救済に奔走。著書多数。(1784〜1856)

⇒あじろ【足代】

あじろ‐ぼ【網代帆】

竹を編んで造った帆。ささほ。

⇒あ‐じろ【網代】

あじろ‐もり【網代守】

夜々かがり火をたいて、網代1の番をする人。あじろびと。〈[季]冬〉。新撰六帖3「風寒みけさ霜白し―」

⇒あ‐じろ【網代】

あじろ‐やく【網代役】

江戸時代の租税で、漁業年貢の一種。水面を網代2として占有利用していることに対して課した役銭やくせん。

⇒あ‐じろ【網代】

あじ‐わい【味わい】アヂハヒ

①食物のあじ。うまみ。

②物事のおもむき。おもしろみ。「―のある文章」

あじ‐わ・う【味わう】アヂハフ

〔他五〕

①飲食物の味をみる。また、味のよさをたのしむ。「酒を―・う」

②物事の意味または趣旨を深く考える。玩味する。「名作を―・う」

③実際に経験して感じとる。体験する。「苦しみを―・う」

あし‐わか【葦若】

葦の若芽。あしかび。源氏物語若紫「―の浦に見るめはかたくとも」

あし‐わけ【葦分・葦別】

葦の繁った中をおしわけて進むこと。差支えあることにたとえる。頼政集「―なることやありけむ」

⇒あしわけ‐おぶね【葦別小舟】

あしわけ‐おぶね【葦別小舟】‥ヲ‥

繁った葦の中を漕ぎわける小舟。あしわけぶね。「さはり多み」にかかる序詞に用いる。万葉集12「湊入りの―さはり多みいま来むわれをよどむと思ふな」

⇒あし‐わけ【葦分・葦別】

あし‐わざ【足業・足技】

①手を使わず、足だけでするわざ。足芸。

②柔道・相撲で、足を使って倒すわざ。

あし‐わた【葦綿・葦絮】

葦の穂の綿のように見えるもの。あしのほわた。

あし‐わら【葦原】‥ハラ

⇒あしはら

広辞苑 ページ 341 での【○足下を見る】単語。