複数辞典一括検索+![]()

![]()

○客星御座を犯すかくせいござをおかす🔗⭐🔉

○客星御座を犯すかくせいござをおかす

[後漢書逸民伝、厳光]低い身分の士人が天子の位をねらうこと。

⇒かく‐せい【客星】

かくせい‐ざい【覚醒剤】

中枢神経系を興奮させ睡気をおさえる薬。塩酸メタンフェタミン(ヒロポン)・硫酸アンフェタミンなど。常用すると習慣性となり中毒をおこすため、その製造・販売・所持などは法律で規制。

⇒かく‐せい【覚醒】

がくせい‐しゃかいかがく‐れんごうかい【学生社会科学連合会】‥クワイクワ‥ガフクワイ

旧制大学・専門学校・高等学校の社会科学研究会の全国組織。略称、学連。1924年(大正13)創立、軍事教練反対運動を展開し、のち日本共産党の系列組織となり、29年解散。→学連事件

がくせい‐しゅじ【学生主事】

学生の補導・訓育等をつかさどった旧制大学の職員。1928年設置。

⇒がく‐せい【学生】

かくせい‐の‐かん【隔世の感】

変化・進歩が急で、時代が甚だしく移り変わったという感じ。

⇒かく‐せい【隔世】

がくせい‐はんぷ【学制頒布】

明治5年(1872)8月、明治政府が学制を定め、全国に頒布したこと。頒布にあたり、国民皆学の理念、学問・実学の重要性などを説いた太政官布告「学事奨励に関する被仰出書」(「学制序文」)が公布。

→資料:『学制につき仰せ出され書』

⇒がく‐せい【学制】

がくせい‐ふく【学生服】

男子学生の制服。1886年(明治19)東京帝国大学が定めた黒地詰め襟・1列ボタンの上着と揃いのズボンのスタイルを起源とし、その後全国の学生・生徒に普及。

⇒がく‐せい【学生】

がくせい‐わりびき【学生割引】

鉄道運賃・入場料などを、学生・生徒に対して割引すること。学割。

⇒がく‐せい【学生】

がく‐せき【学績】

①学問上の業績。

②学業成績。

がく‐せき【学籍】

その学校の学生・生徒・児童であるという資格。

⇒がくせき‐ぼ【学籍簿】

がくせき‐ぼ【学籍簿】

学校の在籍者の氏名・生年月日・住所・保護者・入学卒業年月日・学業成績・出欠席・身体情況など、教育管理上必要な事項を記載した帳簿。1949年、学習・教育指導面の内容を拡充し、指導要録と改称。

⇒がく‐せき【学籍】

かく‐せつ【確説】

たしかな説。確実な根拠のある説。

かく‐ぜつ【隔絶】

ひどくへだたっていること。他とかけはなれてあること。「文明から―した奥地」

がく‐せつ【学説】

学問上の説。「新しい―」

がく‐せつ【楽節】

〔音〕(period)楽曲を構成する単位。大楽節と小楽節とがあり、二つの小楽節(各4小節)が前楽節・後楽節として大楽節(8小節)を構成する。小楽節は楽句、大楽節は楽段ともいう。

かく‐せん【角銭】

撫角銭なでかくせんの略。

かく‐せん【客船】

(→)旅客船に同じ。きゃくせん。

かく‐せん【客戦】

他国の領土に攻め入って戦うこと。

かく‐せん【格戦・挌戦】

たがいにうちあい戦うこと。

かく‐ぜん【画然・劃然】クワク‥

はっきりと区別がついているさま。「―とした相違」

かく‐ぜん【廓然】クワク‥

心が広く、からりとしているさま。

かく‐ぜん【赫然】

①かっと怒るさま。

②かがやくさま。

③さかんなさま。

かく‐ぜん【確然】

物事がたしかで、しっかりと定まっているさま。「―たる証拠」

がく‐せん【楽船】

楽人をのせて楽を奏する船。幸若舞曲、大織冠「唐船、―、見物船」

がく‐ぜん【愕然】

ひどくおどろくさま。「―とする」

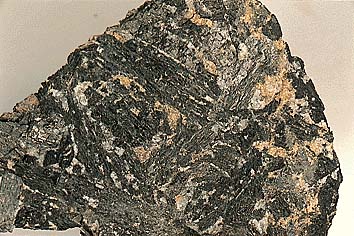

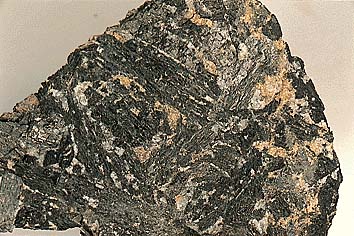

かくせん‐がん【角閃岩】

ある種の角閃石と斜長石を主とする苦鉄質の変成岩。

かくぜんしょう【覚禅抄】‥セウ

鎌倉初期、覚禅(1143〜 )が著した仏教図像集。原本は伝わらず、巻数は不定。東密の事相、特に別尊法を集成し、諸仏・仏頂・諸経・観音・文殊・菩薩・明王・天等・雑の九部から成る。百巻抄。

かくせん‐せき【角閃石】

鉄・マグネシウム・アルミニウムなどから成るケイ酸塩鉱物の一群。単斜晶系または斜方晶系。普通、褐黒色または緑黒色柱状で、ガラス光沢がある。火成岩・変成岩中に多く存在し、造岩鉱物として重要。

普通角閃石

撮影:松原 聰

かく‐せんそう【核戦争】‥サウ

核兵器を使用する戦争。

がく‐そ【楽所】

⇒がくしょ

かく‐そう【各層】

いくつかある層のそれぞれ。「国民―の意見」

かく‐そう【客窓】‥サウ

①客舎の窓。

②旅宿。客舎。寓舎。

かく‐そう【客僧】

⇒きゃくそう

かく‐そう【核相】‥サウ

〔生〕細胞核の染色体構成の状態。染色体数が複相(二倍性)か単相(一倍性)かいずれかにあること。単相をn、複相を2nで表し、nを染色体の基本数と呼ぶ。

⇒かくそう‐こうたい【核相交代】

がく‐そう【学生】‥サウ

(→)「がくしょう」に同じ。

がく‐そう【学窓】‥サウ

(学舎の窓の意から)学問を修める所。学校。学舎。「―を巣立つ」

がく‐そう【学僧】

①学問に長じた僧。

②修学中の僧。「―として唐に渡る」

がく‐そう【楽想】‥サウ

楽曲の構想。

がく‐そう【楽箏】‥サウ

雅楽に用いる箏。13弦。主として管弦および催馬楽さいばらに使用。↔俗箏ぞくそう

がく‐そう【額装】‥サウ

書画を額に入れること。→軸装

かくそう‐こうたい【核相交代】‥サウカウ‥

生物の生活環で、有性生殖に関連して、核相の単相と複相が交互に現れること。単相化は減数分裂によって、複相化は接合・受精によって起こる。核相交番。

⇒かく‐そう【核相】

がく‐そく【学則】

学校の、組織編制・教育課程・管理事項などを定めた規則。

かく‐そくど【角速度】

円運動する物体が単位時間に回転する角度。

がく‐そつ【学卒】

大学卒業者の略。大卒。

かく‐そで【角袖】

①和服類の方形の袖。また、方形の袖の外套。

②和服。洋服に対していう。

③角袖巡査の略。

⇒かくそで‐じゅんさ【角袖巡査】

かくそで‐じゅんさ【角袖巡査】

かつて職務上の便宜のために、制服を着ないで和服を着ていた巡査。主として刑事巡査。田山花袋、蒲団「不審にしてね、―が家の前に立つて居たことがあつた」

⇒かく‐そで【角袖】

かく‐た【覚他】

〔仏〕自らさとるとともに他人をもさとらせること。↔自覚2

かくだ【角田】

宮城県南部、阿武隈川下流部西岸にある市。もと伊達藩の支藩石川氏の城下町、阿武隈川水運の要地。人口3万3千。

かく‐たい【客体】

⇒きゃくたい

かく‐たい【革帯】

朝服用の帯。黒漆塗り、革製。表面に金・銀・銅等の飾りの銙かをつける。平安時代以来もっぱら飾りに玉石類を用い、玉のものを玉帯ごくたい・ごくのおび、石のものを石帯せきたい・いしのおびという。→鉸具かこ(図)

かく‐だい【角大】

熊野炭の一種。上級品。また、その銘のある炭俵。誹風柳多留14「―をのけのけ検視はいる也」

かく‐だい【拡大・廓大】クワク‥

ひろげて大きくすること。ひろがること。「図面を―する」「内需―」↔縮小。

⇒かくだい‐かいしゃく【拡大解釈】

⇒かくだい‐きょう【拡大鏡】

⇒かくだい‐きんこう【拡大均衡】

⇒かくだい‐さいせいさん【拡大再生産】

⇒かくだい‐しゃく【拡大尺】

⇒かくだい‐ず【拡大図】

⇒かくだい‐ぞうりん【拡大造林】

がく‐たい【楽隊】

音楽を演奏する一団の人々。音楽隊。

かくだい‐かいしゃく【拡大解釈】クワク‥

〔法〕法の語句・文章の意味を通常よりも拡大する解釈。拡張解釈。↔縮小解釈。

⇒かく‐だい【拡大・廓大】

かくだい‐きょう【拡大鏡】クワク‥キヤウ

物体を拡大して見る道具。通常1枚の凸レンズを用いる。ルーペ。虫めがね。

⇒かく‐だい【拡大・廓大】

かくだい‐きんこう【拡大均衡】クワク‥カウ

物価安定のもとで、経済全体が完全雇用を維持し国際収支のバランスをとりながら拡大していくこと。

⇒かく‐だい【拡大・廓大】

がく‐だいこ【楽太鼓】

①㋐広義には、雅楽に用いる太鼓の総称。大太鼓だだいこ・釣太鼓・荷太鼓にないだいこをいう。

㋑ふつうは、釣太鼓のこと。上部に火焔の模様を有する円形の枠の中に吊り、2本の桴ばちをもって片面を打つ。

②歌舞伎囃子に使う胴の短い太鼓。釣枠がない。1㋑の音色を模倣。平丸太鼓・平太鼓という。

かくだい‐さいせいさん【拡大再生産】クワク‥

再生産が今までより大きな規模で行われること。資本主義的再生産は原則として拡大再生産である。

⇒かく‐だい【拡大・廓大】

かくだい‐しゃく【拡大尺】クワク‥

(→)倍尺に同じ。

⇒かく‐だい【拡大・廓大】

かくだい‐ず【拡大図】クワク‥ヅ

実物を一定の割合に拡大してえがいた図。

⇒かく‐だい【拡大・廓大】

かくだい‐ぞうりん【拡大造林】クワク‥ザウ‥

需要が急減した天然林を伐採して、その跡地に価値の高い樹種を植え替えること。→再造林

⇒かく‐だい【拡大・廓大】

カクタス【cactus】

①サボテン。

②ダリアなどの花形の一つ。花弁が縦に裏へ巻き込んで筒状をなしサボテンの一種の花に似る。カクタス咲き。

かくたゆう‐ぶし【角太夫節】‥タイフ‥

古浄瑠璃の一派。延宝(1673〜1681)の頃、山本角太夫(のち土佐掾)( 〜1700)が京都で語った。曲風は哀婉で、文弥節(泣き節)に対して「うれい節」と呼ばれ、同時期の嘉太夫節と並んで人気を博した。

かく‐たる【確たる】

〔連体〕

たしかな。しっかりした。「―証拠」

かく‐たん【喀痰】

痰を吐くこと。また、その痰。

⇒かくたん‐けんさ【喀痰検査】

かく‐だん【画断・劃断】クワク‥

二つにたちわること。

かく‐だん【格段】

①まるで違うこと。段違い。「―に劣る」

②格別。破格。「―の御配慮を願う」

がく‐だん【楽団】

音楽の演奏をする団体。

がく‐だん【楽壇】

音楽家の社会。音楽界。

かくたん‐けんさ【喀痰検査】

喀痰の性状・成分・細菌などの検査。疾病(主に呼吸器疾患)診断の根拠・補助とする。

⇒かく‐たん【喀痰】

かく‐だんとう【核弾頭】

ミサイルの先端部に装備した核爆発装置。

かく‐たんぱくしつ【核蛋白質】

核酸と蛋白質が結合した複合蛋白質の総称。デオキシリボ核蛋白質としてヌクレオプロタミン・ヌクレオヒストン、リボ核蛋白質としてリボソームが代表例。

かく‐ち【各地】

それぞれの土地。ここかしこ。

かく‐ち【客地】

旅先の土地。他郷。外国。

かく‐ち【覚知】

さとり知ること。

かく‐ち【隔地】

隔たった土地。遠方。

⇒かくち‐しゃ【隔地者】

かく‐ち【確知】

たしかに知ること。

かく‐ちく【角逐】

(「角」は競う意、「逐」は駆逐の意)互いに相手を落とそうと争うこと。互いに競争すること。「両国の中東における―」

かくち‐しゃ【隔地者】

〔法〕意思表示が相手方に到達するまでに時間を要する関係にある人。↔対話者

⇒かく‐ち【隔地】

かく‐ちゅう【角柱】

①切口が四角の柱。

②〔数〕平面上の多角形(底面)の周の各点から、その平面上にない決まった方向に決まった長さの線分(母線)を引いたとき、それらの線分および上下の底面で囲まれる多面体。角壔かくとう。

角柱

かく‐せんそう【核戦争】‥サウ

核兵器を使用する戦争。

がく‐そ【楽所】

⇒がくしょ

かく‐そう【各層】

いくつかある層のそれぞれ。「国民―の意見」

かく‐そう【客窓】‥サウ

①客舎の窓。

②旅宿。客舎。寓舎。

かく‐そう【客僧】

⇒きゃくそう

かく‐そう【核相】‥サウ

〔生〕細胞核の染色体構成の状態。染色体数が複相(二倍性)か単相(一倍性)かいずれかにあること。単相をn、複相を2nで表し、nを染色体の基本数と呼ぶ。

⇒かくそう‐こうたい【核相交代】

がく‐そう【学生】‥サウ

(→)「がくしょう」に同じ。

がく‐そう【学窓】‥サウ

(学舎の窓の意から)学問を修める所。学校。学舎。「―を巣立つ」

がく‐そう【学僧】

①学問に長じた僧。

②修学中の僧。「―として唐に渡る」

がく‐そう【楽想】‥サウ

楽曲の構想。

がく‐そう【楽箏】‥サウ

雅楽に用いる箏。13弦。主として管弦および催馬楽さいばらに使用。↔俗箏ぞくそう

がく‐そう【額装】‥サウ

書画を額に入れること。→軸装

かくそう‐こうたい【核相交代】‥サウカウ‥

生物の生活環で、有性生殖に関連して、核相の単相と複相が交互に現れること。単相化は減数分裂によって、複相化は接合・受精によって起こる。核相交番。

⇒かく‐そう【核相】

がく‐そく【学則】

学校の、組織編制・教育課程・管理事項などを定めた規則。

かく‐そくど【角速度】

円運動する物体が単位時間に回転する角度。

がく‐そつ【学卒】

大学卒業者の略。大卒。

かく‐そで【角袖】

①和服類の方形の袖。また、方形の袖の外套。

②和服。洋服に対していう。

③角袖巡査の略。

⇒かくそで‐じゅんさ【角袖巡査】

かくそで‐じゅんさ【角袖巡査】

かつて職務上の便宜のために、制服を着ないで和服を着ていた巡査。主として刑事巡査。田山花袋、蒲団「不審にしてね、―が家の前に立つて居たことがあつた」

⇒かく‐そで【角袖】

かく‐た【覚他】

〔仏〕自らさとるとともに他人をもさとらせること。↔自覚2

かくだ【角田】

宮城県南部、阿武隈川下流部西岸にある市。もと伊達藩の支藩石川氏の城下町、阿武隈川水運の要地。人口3万3千。

かく‐たい【客体】

⇒きゃくたい

かく‐たい【革帯】

朝服用の帯。黒漆塗り、革製。表面に金・銀・銅等の飾りの銙かをつける。平安時代以来もっぱら飾りに玉石類を用い、玉のものを玉帯ごくたい・ごくのおび、石のものを石帯せきたい・いしのおびという。→鉸具かこ(図)

かく‐だい【角大】

熊野炭の一種。上級品。また、その銘のある炭俵。誹風柳多留14「―をのけのけ検視はいる也」

かく‐だい【拡大・廓大】クワク‥

ひろげて大きくすること。ひろがること。「図面を―する」「内需―」↔縮小。

⇒かくだい‐かいしゃく【拡大解釈】

⇒かくだい‐きょう【拡大鏡】

⇒かくだい‐きんこう【拡大均衡】

⇒かくだい‐さいせいさん【拡大再生産】

⇒かくだい‐しゃく【拡大尺】

⇒かくだい‐ず【拡大図】

⇒かくだい‐ぞうりん【拡大造林】

がく‐たい【楽隊】

音楽を演奏する一団の人々。音楽隊。

かくだい‐かいしゃく【拡大解釈】クワク‥

〔法〕法の語句・文章の意味を通常よりも拡大する解釈。拡張解釈。↔縮小解釈。

⇒かく‐だい【拡大・廓大】

かくだい‐きょう【拡大鏡】クワク‥キヤウ

物体を拡大して見る道具。通常1枚の凸レンズを用いる。ルーペ。虫めがね。

⇒かく‐だい【拡大・廓大】

かくだい‐きんこう【拡大均衡】クワク‥カウ

物価安定のもとで、経済全体が完全雇用を維持し国際収支のバランスをとりながら拡大していくこと。

⇒かく‐だい【拡大・廓大】

がく‐だいこ【楽太鼓】

①㋐広義には、雅楽に用いる太鼓の総称。大太鼓だだいこ・釣太鼓・荷太鼓にないだいこをいう。

㋑ふつうは、釣太鼓のこと。上部に火焔の模様を有する円形の枠の中に吊り、2本の桴ばちをもって片面を打つ。

②歌舞伎囃子に使う胴の短い太鼓。釣枠がない。1㋑の音色を模倣。平丸太鼓・平太鼓という。

かくだい‐さいせいさん【拡大再生産】クワク‥

再生産が今までより大きな規模で行われること。資本主義的再生産は原則として拡大再生産である。

⇒かく‐だい【拡大・廓大】

かくだい‐しゃく【拡大尺】クワク‥

(→)倍尺に同じ。

⇒かく‐だい【拡大・廓大】

かくだい‐ず【拡大図】クワク‥ヅ

実物を一定の割合に拡大してえがいた図。

⇒かく‐だい【拡大・廓大】

かくだい‐ぞうりん【拡大造林】クワク‥ザウ‥

需要が急減した天然林を伐採して、その跡地に価値の高い樹種を植え替えること。→再造林

⇒かく‐だい【拡大・廓大】

カクタス【cactus】

①サボテン。

②ダリアなどの花形の一つ。花弁が縦に裏へ巻き込んで筒状をなしサボテンの一種の花に似る。カクタス咲き。

かくたゆう‐ぶし【角太夫節】‥タイフ‥

古浄瑠璃の一派。延宝(1673〜1681)の頃、山本角太夫(のち土佐掾)( 〜1700)が京都で語った。曲風は哀婉で、文弥節(泣き節)に対して「うれい節」と呼ばれ、同時期の嘉太夫節と並んで人気を博した。

かく‐たる【確たる】

〔連体〕

たしかな。しっかりした。「―証拠」

かく‐たん【喀痰】

痰を吐くこと。また、その痰。

⇒かくたん‐けんさ【喀痰検査】

かく‐だん【画断・劃断】クワク‥

二つにたちわること。

かく‐だん【格段】

①まるで違うこと。段違い。「―に劣る」

②格別。破格。「―の御配慮を願う」

がく‐だん【楽団】

音楽の演奏をする団体。

がく‐だん【楽壇】

音楽家の社会。音楽界。

かくたん‐けんさ【喀痰検査】

喀痰の性状・成分・細菌などの検査。疾病(主に呼吸器疾患)診断の根拠・補助とする。

⇒かく‐たん【喀痰】

かく‐だんとう【核弾頭】

ミサイルの先端部に装備した核爆発装置。

かく‐たんぱくしつ【核蛋白質】

核酸と蛋白質が結合した複合蛋白質の総称。デオキシリボ核蛋白質としてヌクレオプロタミン・ヌクレオヒストン、リボ核蛋白質としてリボソームが代表例。

かく‐ち【各地】

それぞれの土地。ここかしこ。

かく‐ち【客地】

旅先の土地。他郷。外国。

かく‐ち【覚知】

さとり知ること。

かく‐ち【隔地】

隔たった土地。遠方。

⇒かくち‐しゃ【隔地者】

かく‐ち【確知】

たしかに知ること。

かく‐ちく【角逐】

(「角」は競う意、「逐」は駆逐の意)互いに相手を落とそうと争うこと。互いに競争すること。「両国の中東における―」

かくち‐しゃ【隔地者】

〔法〕意思表示が相手方に到達するまでに時間を要する関係にある人。↔対話者

⇒かく‐ち【隔地】

かく‐ちゅう【角柱】

①切口が四角の柱。

②〔数〕平面上の多角形(底面)の周の各点から、その平面上にない決まった方向に決まった長さの線分(母線)を引いたとき、それらの線分および上下の底面で囲まれる多面体。角壔かくとう。

角柱

かく‐ちゅう【客中】

他郷に旅人としている間。旅行中。

かく‐ちゅう【郭中・廓中】クワク‥

くるわの中。かこいの中。

かく‐ちょう【拡張】クワクチヤウ

範囲または勢力をひろげて大きくすること。ひろがって大きくなること。「道路を―する」「領土の―」「軍備―」

⇒かくちょう‐かいしゃく【拡張解釈】

⇒かくちょう‐し【拡張子】

かく‐ちょう【格調】‥テウ

詩歌の体裁と調子。転じて、文章・演説などについてもいう。「―が高い」

⇒かくちょう‐は【格調派】

がく‐ちょう【学長】‥チヤウ

大学の長。校務をつかさどり、所属職員を統率・監督する。→総長2

がく‐ちょう【楽長】‥チヤウ

①楽団・楽隊の長、指揮者。

②宮内庁の楽部所属の楽人の長。3人が任じられ、首席楽長が全体を統括し、他の2人が雅楽と洋楽を分担してつかさどる。

がく‐ちょう【楽調】‥テウ

音楽の調子。

かくちょう‐かいしゃく【拡張解釈】クワクチヤウ‥

〔法〕(→)拡大解釈に同じ。

⇒かく‐ちょう【拡張】

かくちょう‐し【拡張子】クワクチヤウ‥

コンピューターのファイルの属性・内容を表すための文字列。ファイル名の、ピリオドで区切られた右側の部分。

⇒かく‐ちょう【拡張】

かくちょう‐は【格調派】‥テウ‥

中国清代、風格のととのい声調の調和した雄渾な表現を重んじた詩派。漢魏・盛唐詩をたっとぶ。沈徳潜しんとくせんが主唱。→性霊説

⇒かく‐ちょう【格調】

かく‐つう【各通】

①おのおのの書類・書状。

②書類などを各人へ1通ずつ送ること。

かく‐つう【角通】

角力すもうに関する知識や事情にくわしい人。

がく‐づか【額束】

鳥居の上部中央、島木と貫ぬきとの間にある束。多くはここに額を掲げる。額柱。→鳥居(図)

かく‐づけ【格付け】

①人や物をその資格・地位・能力などに応じて段階づけること。「Aクラスに―する」

②商品取引所の清算取引で、売買物件中のある商品を標準品とし、他の物をこれに比較し品位に応じて価格の差をつけること。

③債券の元利支払いの確実性についての等級づけ。会社の業績・財務内容などを基準にして行われ、社債の発行条件はこの等級によって異なる。

⇒かくづけ‐ひょう【格付表】

かくづけ‐ひょう【格付表】‥ヘウ

「格付け」3を一定の記号を用いて表にしたもの。

⇒かく‐づけ【格付け】

かぐつち‐の‐かみ【迦具土神】

記紀神話で、伊弉諾いざなぎ・伊弉冉いざなみ二尊の子。火をつかさどる神。誕生の際、母を焼死させたため、父に切り殺される。火産霊神ほむすびのかみ。

かく‐づと【角髱】

女の髪の結い方。髪のたぼを角形かくがたにしたもの。江戸時代の御殿女中などの間に行われた髪型。↔丸髱

がくっ‐と

〔副〕

①急激な発進・停止などで衝撃が起こるさま。「バスが―発車する」

②急に外れたり折れ曲がったりするさま。「―膝をつく」

③気力・体力の減退や物事の衰退が急激なさま。「失敗で―きた」

かく‐つば【角鍔】

刀剣の鍔の一種。形の四角なもの。↔丸鍔

かく‐づめ【角爪】

琴爪の一種。先端が長方形に近い角形のもの。生田いくた流で用いる。↔丸爪

かく‐て【掻く手】

引く手。誘う人。蜻蛉日記下「ささがにのいづこともなく吹く風は―あまたになりぞすらしも」

かく‐て【斯くて】

〔副・接続〕

このようにして。こうして。万葉集11「縦よしこのごろは―通はむ」。宇津保物語忠乞「―、また嵯峨の御時に」。「―一年が終わる」

⇒かくて‐も【斯くても】

⇒かくて‐も‐の‐こと‐に【斯くてものことに】

かく‐てい【各停】

各駅停車の略。

かく‐てい【角觝・角抵】

角力すもう。力くらべ。

かく‐てい【画定・劃定】クワク‥

くぎりをはっきりと定めること。「国境の―」

かく‐てい【客亭】

旅館。やどや。

かく‐てい【確定】

確かにきまること。定まって変動しないこと。「勝利が―する」

⇒かくてい‐きげん【確定期限】

⇒かくていき‐ばいばい【確定期売買】

⇒かくてい‐きゅうふ‐ねんきん【確定給付年金】

⇒かくてい‐きょしゅつ‐ねんきん【確定拠出年金】

⇒かくてい‐けっさん‐しゅぎ【確定決算主義】

⇒かくてい‐こうさい【確定公債】

⇒かくてい‐こうりょう【確定鉱量】

⇒かくてい‐さいけん【確定債権】

⇒かくてい‐さいばん【確定裁判】

⇒かくてい‐じょうけん【確定条件】

⇒かくてい‐しんこく【確定申告】

⇒かくてい‐ねんきん【確定年金】

⇒かくてい‐はんけつ【確定判決】

⇒かくてい‐ひづけ【確定日付】

⇒かくてい‐りつき‐しょうけん【確定利付証券】

⇒かくてい‐りょく【確定力】

かくてい‐きげん【確定期限】

〔法〕到来することが確実であり、その到来の時期も確定している期限。今から3年後の類。↔不確定期限。

⇒かく‐てい【確定】

かくていき‐ばいばい【確定期売買】

契約の性質または当事者の意思表示により、一定の日時または一定の期限内に履行しなければ目的を達し得ない売買。

⇒かく‐てい【確定】

かくてい‐きゅうふ‐ねんきん【確定給付年金】‥キフ‥

給付額や給付時期をあらかじめ確定させている年金。

⇒かく‐てい【確定】

かくてい‐きょしゅつ‐ねんきん【確定拠出年金】

加入者が確定した額を資金として拠出する年金。年金額は、年金資産の運用成果により給付開始時まで確定しない。アメリカの確定拠出年金401kにちなみ、日本版401kとも呼ばれる。

⇒かく‐てい【確定】

かくてい‐けっさん‐しゅぎ【確定決算主義】

確定した決算を基礎とし、これに税務上要請される修正を施して、法人の課税所得を算定する考え方。法人税法74条で規定。

⇒かく‐てい【確定】

かくてい‐こうさい【確定公債】

確定した償還基金のある公債。今日では一般に償還期限が長期にわたる公債を意味し、この中には償還期限がない永遠公債をも含む。↔流動公債。

⇒かく‐てい【確定】

かくてい‐こうりょう【確定鉱量】‥クワウリヤウ

採掘の対象となる鉱床のうち、坑道または試錐により容積と品位が確認された鉱石量。

⇒かく‐てい【確定】

かくてい‐さいけん【確定債権】

破産や会社更生・民事再生における債権調査の手続で、管財人および届出債権者が異議を述べなかったため、または異議が排斥されたため、確定した債権。

⇒かく‐てい【確定】

かくてい‐さいばん【確定裁判】

不服申立期間の経過などによって、通常の方法による不服の申立てが不可能になった裁判。

⇒かく‐てい【確定】

かくてい‐じょうけん【確定条件】‥デウ‥

すでに起きたことを前提にした条件。↔仮定条件。

⇒かく‐てい【確定】

かくてい‐しんこく【確定申告】

申告納税を行う場合に、納税義務者がその年の実績に基づいて、所得金額とそれに対する税額とを計算し、源泉徴収額や予定納税額との過不足を確定して申告納付すること。

⇒かく‐てい【確定】

かくてい‐ねんきん【確定年金】

年金保険1の一種。あらかじめ確定された期間、被保険者の生死にかかわらず支給される年金。→終身年金→有期年金。

⇒かく‐てい【確定】

かくてい‐はんけつ【確定判決】

確定した判決。判決は上訴期間の経過、上訴権の放棄、上訴を行わない合意、または上告審の判決言渡しによって確定する。執行力・既判力等の判決の効力は、確定判決に生ずるのが原則。

⇒かく‐てい【確定】

かくてい‐ひづけ【確定日付】

証書に記載された日付で法律上その正確性が保障されるもの。公正証書の作成日付や内容証明郵便の受付日付の類。

⇒かく‐てい【確定】

かくてい‐りつき‐しょうけん【確定利付証券】

一定の利子の支払いがあらかじめ約束されている有価証券。国債・地方債・公社債券などの大部分がこれに当たる。

⇒かく‐てい【確定】

かくてい‐りょく【確定力】

民事訴訟法および刑事訴訟法上、判決が上訴によって取り消される可能性がなくなったこと、および、これによってその内容が争い得ないものとなったこと。→既判力

⇒かく‐てい【確定】

カクテキ

(朝鮮語k'aktugi)角切り大根のキムチ。

がく‐てき【学的】

学問としての要件に適合しているさま。体系的・組織的・合理的などを意味する。

かくて‐も【斯くても】

〔副〕

①このようにしても。徒然草「―あられけるよ」

②いずれにしても。所詮。源氏物語帚木「―今はいふかひなき宿世すくせなりければ」

⇒かく‐て【斯くて】

かくて‐も‐の‐こと‐に【斯くてものことに】

いっそのことに。むしろ。

⇒かく‐て【斯くて】

カクテル【cocktail アメリカ】

①ウィスキー・ブランデー・ジン・ウォツカ・リキュールなどの洋酒をベースとし、シロップ・果汁・炭酸飲料・香料・氷片などを調合した混成酒。アメリカから始まった。混合酒。コクテール。

②いろいろなものを混ぜあわせたもの。「フルーツ‐―」「―‐ジュース」

③オードブルの一種。カキ・エビ・カニなどにカクテル‐ソースを添え、カクテル‐グラスに盛り冷やして供する。コクテール。

⇒カクテル‐グラス【cocktail glass アメリカ】

⇒カクテル‐こうせん【カクテル光線】

⇒カクテル‐ソース【cocktail sauce アメリカ】

⇒カクテル‐ドレス【cocktail dress】

⇒カクテル‐パーティー【cocktail party アメリカ】

⇒カクテル‐ラウンジ【cocktail lounge アメリカ】

カクテル‐グラス【cocktail glass アメリカ】

カクテルを飲むための、円錐形で脚付きの薄手の小形グラス。→グラス(図)。

⇒カクテル【cocktail アメリカ】

カクテル‐こうせん【カクテル光線】‥クワウ‥

競技場の夜間照明の光線。プレーがよく見えるように、ナトリウム灯・水銀灯などさまざまな光線を混ぜる。

⇒カクテル【cocktail アメリカ】

カクテル‐ソース【cocktail sauce アメリカ】

トマト‐ケチャップを主材料とし、タバスコ・ウスター‐ソースなどを加えたソース。魚介類のカクテルに用いる。

⇒カクテル【cocktail アメリカ】

カクテル‐ドレス【cocktail dress】

夕方に着る、比較的略式の集まりやカクテル‐パーティー用のドレス。特に定まった型はないが、普通丈でイブニング‐ドレスよりもくだけたもの。

⇒カクテル【cocktail アメリカ】

カクテル‐パーティー【cocktail party アメリカ】

カクテルを主とした立食の宴会。

⇒カクテル【cocktail アメリカ】

カクテル‐ラウンジ【cocktail lounge アメリカ】

ホテル・空港などの、バーを備えた談話室。

⇒カクテル【cocktail アメリカ】

がく‐てん【楽典】

〔音〕(musical grammar)楽譜の読み書きに必要な基礎的な音楽の事項。音名・譜表・リズム・拍子・音程・音階など。また、それを記した書。

がく‐でん【学田】

勧学田の略。

がく‐でん【楽殿】

舞楽や音楽を演ずる建物。

がく‐でん【額殿】

神社・仏寺で奉納の額をかけておく建物。絵馬殿。額堂。

かく‐と【殻斗】

クリ・クヌギ・シイ・コナラなどブナ科植物の堅果の一部または全部を包む椀形または球形の構造。雌花の苞葉が変形したもの。クリのいが、どんぐりのお椀がこれに当たる。

⇒かくと‐か【殻斗科】

かく‐ど【角度】

①角の大きさ。

②物事を見る、その立場。視角。観点。「―を変えて考える」

⇒かくど‐けい【角度計】

かく‐ど【客土】

①旅行先の土地。他郷。外国。

②⇒きゃくど

かく‐ど【赫怒】

はげしく怒ること。

かく‐ど【確度】

確実さの程度。たしかさ。「―の高い情報」

がく‐と【学徒】

①学問の研究に従事する者。学者。研究者。

②学生と生徒。

⇒がくと‐しゅつじん【学徒出陣】

⇒がくと‐どういん【学徒動員】

がく‐と【学都】

学校が多い都市。

がく‐と【楽都】

音楽の盛んな都市。音楽の都。「―ウィーン」

かく‐とう【角灯】

ガラスで4面を張った四角のランプ。軒につり、また手にさげる。ランタン。泉鏡花、夜行巡査「柳の木立に隠見いんけんして、―あり、南をさして行く」

かく‐とう【角壔】‥タウ

(→)角柱かくちゅう2に同じ。

かく‐とう【客冬】

去年の冬。昨冬。

かく‐とう【格闘・挌闘】

組打ちして争うこと。懸命に取り組むこと。とっくみあい。「難問と―する」

⇒かくとう‐ぎ【格闘技】

かく‐とう【確答】‥タフ

はっきりした返事。「―を避ける」

かく‐どう【覚道】‥ダウ

真理をさとる道。悟道。平家物語2「―の花をささげて」

がく‐とう【学統】

学問の系統・系譜。「―を継ぐ」

がく‐とう【学頭】

①〔仏〕一宗・一派の学事を統すべつかさどる僧の役名。学頭職。左学頭・右学頭の別がある。

②勧学院において学長に選ばれ、学生の指導にあたる者。

③学校長、または教師の首席の位地にある者。

がく‐どう【学堂】‥ダウ

学問を教える所。学校。

がく‐どう【学童】

①[漢書芸文志「太史学童を試す」]学問をする児童。

②小学校に学ぶ児童。小学生。

⇒がくどう‐そかい【学童疎開】

⇒がくどう‐ほいく【学童保育】

⇒がくどう‐ようごいん【学童擁護員】

がく‐どう【学道】‥ダウ

仏道を学び修行すること。

がく‐どう【額堂】‥ダウ

(→)額殿がくでんに同じ。

かくとう‐ぎ【格闘技】

(→)格技に同じ。

⇒かく‐とう【格闘・挌闘】

がくどう‐そかい【学童疎開】

太平洋戦争の末期に、戦争の災禍を避けるため大都市の国民学校児童を、農山村地域に集団的または個人的に移動させたこと。

学童疎開の壮行会 1944年8月26日

提供:毎日新聞社

かく‐ちゅう【客中】

他郷に旅人としている間。旅行中。

かく‐ちゅう【郭中・廓中】クワク‥

くるわの中。かこいの中。

かく‐ちょう【拡張】クワクチヤウ

範囲または勢力をひろげて大きくすること。ひろがって大きくなること。「道路を―する」「領土の―」「軍備―」

⇒かくちょう‐かいしゃく【拡張解釈】

⇒かくちょう‐し【拡張子】

かく‐ちょう【格調】‥テウ

詩歌の体裁と調子。転じて、文章・演説などについてもいう。「―が高い」

⇒かくちょう‐は【格調派】

がく‐ちょう【学長】‥チヤウ

大学の長。校務をつかさどり、所属職員を統率・監督する。→総長2

がく‐ちょう【楽長】‥チヤウ

①楽団・楽隊の長、指揮者。

②宮内庁の楽部所属の楽人の長。3人が任じられ、首席楽長が全体を統括し、他の2人が雅楽と洋楽を分担してつかさどる。

がく‐ちょう【楽調】‥テウ

音楽の調子。

かくちょう‐かいしゃく【拡張解釈】クワクチヤウ‥

〔法〕(→)拡大解釈に同じ。

⇒かく‐ちょう【拡張】

かくちょう‐し【拡張子】クワクチヤウ‥

コンピューターのファイルの属性・内容を表すための文字列。ファイル名の、ピリオドで区切られた右側の部分。

⇒かく‐ちょう【拡張】

かくちょう‐は【格調派】‥テウ‥

中国清代、風格のととのい声調の調和した雄渾な表現を重んじた詩派。漢魏・盛唐詩をたっとぶ。沈徳潜しんとくせんが主唱。→性霊説

⇒かく‐ちょう【格調】

かく‐つう【各通】

①おのおのの書類・書状。

②書類などを各人へ1通ずつ送ること。

かく‐つう【角通】

角力すもうに関する知識や事情にくわしい人。

がく‐づか【額束】

鳥居の上部中央、島木と貫ぬきとの間にある束。多くはここに額を掲げる。額柱。→鳥居(図)

かく‐づけ【格付け】

①人や物をその資格・地位・能力などに応じて段階づけること。「Aクラスに―する」

②商品取引所の清算取引で、売買物件中のある商品を標準品とし、他の物をこれに比較し品位に応じて価格の差をつけること。

③債券の元利支払いの確実性についての等級づけ。会社の業績・財務内容などを基準にして行われ、社債の発行条件はこの等級によって異なる。

⇒かくづけ‐ひょう【格付表】

かくづけ‐ひょう【格付表】‥ヘウ

「格付け」3を一定の記号を用いて表にしたもの。

⇒かく‐づけ【格付け】

かぐつち‐の‐かみ【迦具土神】

記紀神話で、伊弉諾いざなぎ・伊弉冉いざなみ二尊の子。火をつかさどる神。誕生の際、母を焼死させたため、父に切り殺される。火産霊神ほむすびのかみ。

かく‐づと【角髱】

女の髪の結い方。髪のたぼを角形かくがたにしたもの。江戸時代の御殿女中などの間に行われた髪型。↔丸髱

がくっ‐と

〔副〕

①急激な発進・停止などで衝撃が起こるさま。「バスが―発車する」

②急に外れたり折れ曲がったりするさま。「―膝をつく」

③気力・体力の減退や物事の衰退が急激なさま。「失敗で―きた」

かく‐つば【角鍔】

刀剣の鍔の一種。形の四角なもの。↔丸鍔

かく‐づめ【角爪】

琴爪の一種。先端が長方形に近い角形のもの。生田いくた流で用いる。↔丸爪

かく‐て【掻く手】

引く手。誘う人。蜻蛉日記下「ささがにのいづこともなく吹く風は―あまたになりぞすらしも」

かく‐て【斯くて】

〔副・接続〕

このようにして。こうして。万葉集11「縦よしこのごろは―通はむ」。宇津保物語忠乞「―、また嵯峨の御時に」。「―一年が終わる」

⇒かくて‐も【斯くても】

⇒かくて‐も‐の‐こと‐に【斯くてものことに】

かく‐てい【各停】

各駅停車の略。

かく‐てい【角觝・角抵】

角力すもう。力くらべ。

かく‐てい【画定・劃定】クワク‥

くぎりをはっきりと定めること。「国境の―」

かく‐てい【客亭】

旅館。やどや。

かく‐てい【確定】

確かにきまること。定まって変動しないこと。「勝利が―する」

⇒かくてい‐きげん【確定期限】

⇒かくていき‐ばいばい【確定期売買】

⇒かくてい‐きゅうふ‐ねんきん【確定給付年金】

⇒かくてい‐きょしゅつ‐ねんきん【確定拠出年金】

⇒かくてい‐けっさん‐しゅぎ【確定決算主義】

⇒かくてい‐こうさい【確定公債】

⇒かくてい‐こうりょう【確定鉱量】

⇒かくてい‐さいけん【確定債権】

⇒かくてい‐さいばん【確定裁判】

⇒かくてい‐じょうけん【確定条件】

⇒かくてい‐しんこく【確定申告】

⇒かくてい‐ねんきん【確定年金】

⇒かくてい‐はんけつ【確定判決】

⇒かくてい‐ひづけ【確定日付】

⇒かくてい‐りつき‐しょうけん【確定利付証券】

⇒かくてい‐りょく【確定力】

かくてい‐きげん【確定期限】

〔法〕到来することが確実であり、その到来の時期も確定している期限。今から3年後の類。↔不確定期限。

⇒かく‐てい【確定】

かくていき‐ばいばい【確定期売買】

契約の性質または当事者の意思表示により、一定の日時または一定の期限内に履行しなければ目的を達し得ない売買。

⇒かく‐てい【確定】

かくてい‐きゅうふ‐ねんきん【確定給付年金】‥キフ‥

給付額や給付時期をあらかじめ確定させている年金。

⇒かく‐てい【確定】

かくてい‐きょしゅつ‐ねんきん【確定拠出年金】

加入者が確定した額を資金として拠出する年金。年金額は、年金資産の運用成果により給付開始時まで確定しない。アメリカの確定拠出年金401kにちなみ、日本版401kとも呼ばれる。

⇒かく‐てい【確定】

かくてい‐けっさん‐しゅぎ【確定決算主義】

確定した決算を基礎とし、これに税務上要請される修正を施して、法人の課税所得を算定する考え方。法人税法74条で規定。

⇒かく‐てい【確定】

かくてい‐こうさい【確定公債】

確定した償還基金のある公債。今日では一般に償還期限が長期にわたる公債を意味し、この中には償還期限がない永遠公債をも含む。↔流動公債。

⇒かく‐てい【確定】

かくてい‐こうりょう【確定鉱量】‥クワウリヤウ

採掘の対象となる鉱床のうち、坑道または試錐により容積と品位が確認された鉱石量。

⇒かく‐てい【確定】

かくてい‐さいけん【確定債権】

破産や会社更生・民事再生における債権調査の手続で、管財人および届出債権者が異議を述べなかったため、または異議が排斥されたため、確定した債権。

⇒かく‐てい【確定】

かくてい‐さいばん【確定裁判】

不服申立期間の経過などによって、通常の方法による不服の申立てが不可能になった裁判。

⇒かく‐てい【確定】

かくてい‐じょうけん【確定条件】‥デウ‥

すでに起きたことを前提にした条件。↔仮定条件。

⇒かく‐てい【確定】

かくてい‐しんこく【確定申告】

申告納税を行う場合に、納税義務者がその年の実績に基づいて、所得金額とそれに対する税額とを計算し、源泉徴収額や予定納税額との過不足を確定して申告納付すること。

⇒かく‐てい【確定】

かくてい‐ねんきん【確定年金】

年金保険1の一種。あらかじめ確定された期間、被保険者の生死にかかわらず支給される年金。→終身年金→有期年金。

⇒かく‐てい【確定】

かくてい‐はんけつ【確定判決】

確定した判決。判決は上訴期間の経過、上訴権の放棄、上訴を行わない合意、または上告審の判決言渡しによって確定する。執行力・既判力等の判決の効力は、確定判決に生ずるのが原則。

⇒かく‐てい【確定】

かくてい‐ひづけ【確定日付】

証書に記載された日付で法律上その正確性が保障されるもの。公正証書の作成日付や内容証明郵便の受付日付の類。

⇒かく‐てい【確定】

かくてい‐りつき‐しょうけん【確定利付証券】

一定の利子の支払いがあらかじめ約束されている有価証券。国債・地方債・公社債券などの大部分がこれに当たる。

⇒かく‐てい【確定】

かくてい‐りょく【確定力】

民事訴訟法および刑事訴訟法上、判決が上訴によって取り消される可能性がなくなったこと、および、これによってその内容が争い得ないものとなったこと。→既判力

⇒かく‐てい【確定】

カクテキ

(朝鮮語k'aktugi)角切り大根のキムチ。

がく‐てき【学的】

学問としての要件に適合しているさま。体系的・組織的・合理的などを意味する。

かくて‐も【斯くても】

〔副〕

①このようにしても。徒然草「―あられけるよ」

②いずれにしても。所詮。源氏物語帚木「―今はいふかひなき宿世すくせなりければ」

⇒かく‐て【斯くて】

かくて‐も‐の‐こと‐に【斯くてものことに】

いっそのことに。むしろ。

⇒かく‐て【斯くて】

カクテル【cocktail アメリカ】

①ウィスキー・ブランデー・ジン・ウォツカ・リキュールなどの洋酒をベースとし、シロップ・果汁・炭酸飲料・香料・氷片などを調合した混成酒。アメリカから始まった。混合酒。コクテール。

②いろいろなものを混ぜあわせたもの。「フルーツ‐―」「―‐ジュース」

③オードブルの一種。カキ・エビ・カニなどにカクテル‐ソースを添え、カクテル‐グラスに盛り冷やして供する。コクテール。

⇒カクテル‐グラス【cocktail glass アメリカ】

⇒カクテル‐こうせん【カクテル光線】

⇒カクテル‐ソース【cocktail sauce アメリカ】

⇒カクテル‐ドレス【cocktail dress】

⇒カクテル‐パーティー【cocktail party アメリカ】

⇒カクテル‐ラウンジ【cocktail lounge アメリカ】

カクテル‐グラス【cocktail glass アメリカ】

カクテルを飲むための、円錐形で脚付きの薄手の小形グラス。→グラス(図)。

⇒カクテル【cocktail アメリカ】

カクテル‐こうせん【カクテル光線】‥クワウ‥

競技場の夜間照明の光線。プレーがよく見えるように、ナトリウム灯・水銀灯などさまざまな光線を混ぜる。

⇒カクテル【cocktail アメリカ】

カクテル‐ソース【cocktail sauce アメリカ】

トマト‐ケチャップを主材料とし、タバスコ・ウスター‐ソースなどを加えたソース。魚介類のカクテルに用いる。

⇒カクテル【cocktail アメリカ】

カクテル‐ドレス【cocktail dress】

夕方に着る、比較的略式の集まりやカクテル‐パーティー用のドレス。特に定まった型はないが、普通丈でイブニング‐ドレスよりもくだけたもの。

⇒カクテル【cocktail アメリカ】

カクテル‐パーティー【cocktail party アメリカ】

カクテルを主とした立食の宴会。

⇒カクテル【cocktail アメリカ】

カクテル‐ラウンジ【cocktail lounge アメリカ】

ホテル・空港などの、バーを備えた談話室。

⇒カクテル【cocktail アメリカ】

がく‐てん【楽典】

〔音〕(musical grammar)楽譜の読み書きに必要な基礎的な音楽の事項。音名・譜表・リズム・拍子・音程・音階など。また、それを記した書。

がく‐でん【学田】

勧学田の略。

がく‐でん【楽殿】

舞楽や音楽を演ずる建物。

がく‐でん【額殿】

神社・仏寺で奉納の額をかけておく建物。絵馬殿。額堂。

かく‐と【殻斗】

クリ・クヌギ・シイ・コナラなどブナ科植物の堅果の一部または全部を包む椀形または球形の構造。雌花の苞葉が変形したもの。クリのいが、どんぐりのお椀がこれに当たる。

⇒かくと‐か【殻斗科】

かく‐ど【角度】

①角の大きさ。

②物事を見る、その立場。視角。観点。「―を変えて考える」

⇒かくど‐けい【角度計】

かく‐ど【客土】

①旅行先の土地。他郷。外国。

②⇒きゃくど

かく‐ど【赫怒】

はげしく怒ること。

かく‐ど【確度】

確実さの程度。たしかさ。「―の高い情報」

がく‐と【学徒】

①学問の研究に従事する者。学者。研究者。

②学生と生徒。

⇒がくと‐しゅつじん【学徒出陣】

⇒がくと‐どういん【学徒動員】

がく‐と【学都】

学校が多い都市。

がく‐と【楽都】

音楽の盛んな都市。音楽の都。「―ウィーン」

かく‐とう【角灯】

ガラスで4面を張った四角のランプ。軒につり、また手にさげる。ランタン。泉鏡花、夜行巡査「柳の木立に隠見いんけんして、―あり、南をさして行く」

かく‐とう【角壔】‥タウ

(→)角柱かくちゅう2に同じ。

かく‐とう【客冬】

去年の冬。昨冬。

かく‐とう【格闘・挌闘】

組打ちして争うこと。懸命に取り組むこと。とっくみあい。「難問と―する」

⇒かくとう‐ぎ【格闘技】

かく‐とう【確答】‥タフ

はっきりした返事。「―を避ける」

かく‐どう【覚道】‥ダウ

真理をさとる道。悟道。平家物語2「―の花をささげて」

がく‐とう【学統】

学問の系統・系譜。「―を継ぐ」

がく‐とう【学頭】

①〔仏〕一宗・一派の学事を統すべつかさどる僧の役名。学頭職。左学頭・右学頭の別がある。

②勧学院において学長に選ばれ、学生の指導にあたる者。

③学校長、または教師の首席の位地にある者。

がく‐どう【学堂】‥ダウ

学問を教える所。学校。

がく‐どう【学童】

①[漢書芸文志「太史学童を試す」]学問をする児童。

②小学校に学ぶ児童。小学生。

⇒がくどう‐そかい【学童疎開】

⇒がくどう‐ほいく【学童保育】

⇒がくどう‐ようごいん【学童擁護員】

がく‐どう【学道】‥ダウ

仏道を学び修行すること。

がく‐どう【額堂】‥ダウ

(→)額殿がくでんに同じ。

かくとう‐ぎ【格闘技】

(→)格技に同じ。

⇒かく‐とう【格闘・挌闘】

がくどう‐そかい【学童疎開】

太平洋戦争の末期に、戦争の災禍を避けるため大都市の国民学校児童を、農山村地域に集団的または個人的に移動させたこと。

学童疎開の壮行会 1944年8月26日

提供:毎日新聞社

学童疎開

提供:NHK

⇒がく‐どう【学童】

がくどう‐ほいく【学童保育】

共働きなどにより昼間保護者が家にいない家庭の学齢児童を、放課後や休暇中に保育すること。1997年児童福祉法改正により、放課後児童健全育成事業として法制化。

⇒がく‐どう【学童】

がくどう‐ようごいん【学童擁護員】‥ヰン

道路交通法に基づき、幼児・児童の登下校時の安全を確保する指導員。通称、緑のおばさん。

⇒がく‐どう【学童】

がくどうようじんしゅう【学道用心集】‥ダウ‥シフ

曹洞宗の開祖、道元が仏教を学ぶ初心者のために、その用心を10カ条にまとめて説いた書。1巻。永平初祖学道用心集。

がく‐とうろう【額灯籠】

(→)「がくあんどん」に同じ。

かくと‐か【殻斗科】‥クワ

〔植〕ブナ科の旧称。コクト科ともいう。

⇒かく‐と【殻斗】

かく‐とく【獲得】クワク‥

手に入れること。得ること。「賞金を―する」

⇒かくとく‐けいしつ【獲得形質】

⇒かくとく‐めんえき【獲得免疫】

がく‐とく【学徳】

学問と徳行。

かくとく‐けいしつ【獲得形質】クワク‥

〔生〕発生過程または生後に、環境の影響や訓練によって個体が得た形質。その遺伝は否定されている。

⇒かく‐とく【獲得】

かくとく‐めんえき【獲得免疫】クワク‥

出生後、抗原に接触することによって生体内に成立する免疫。↔自然免疫

⇒かく‐とく【獲得】

かくど‐けい【角度計】

(→)測角器そっかくきに同じ。

⇒かく‐ど【角度】

かく‐どけい【角時計】

角形につくった時計。特に六角形・八角形などの掛時計。

かく‐と‐した【確とした】

たしかな。

がくと‐しゅつじん【学徒出陣】‥ヂン

太平洋戦争下の1943年、学生・生徒(主として法文科系)の徴兵猶予を停止し、陸海軍に入隊・出征させたこと。

学徒出陣壮行会 1943年10月21日(神宮外苑)

提供:毎日新聞社

学童疎開

提供:NHK

⇒がく‐どう【学童】

がくどう‐ほいく【学童保育】

共働きなどにより昼間保護者が家にいない家庭の学齢児童を、放課後や休暇中に保育すること。1997年児童福祉法改正により、放課後児童健全育成事業として法制化。

⇒がく‐どう【学童】

がくどう‐ようごいん【学童擁護員】‥ヰン

道路交通法に基づき、幼児・児童の登下校時の安全を確保する指導員。通称、緑のおばさん。

⇒がく‐どう【学童】

がくどうようじんしゅう【学道用心集】‥ダウ‥シフ

曹洞宗の開祖、道元が仏教を学ぶ初心者のために、その用心を10カ条にまとめて説いた書。1巻。永平初祖学道用心集。

がく‐とうろう【額灯籠】

(→)「がくあんどん」に同じ。

かくと‐か【殻斗科】‥クワ

〔植〕ブナ科の旧称。コクト科ともいう。

⇒かく‐と【殻斗】

かく‐とく【獲得】クワク‥

手に入れること。得ること。「賞金を―する」

⇒かくとく‐けいしつ【獲得形質】

⇒かくとく‐めんえき【獲得免疫】

がく‐とく【学徳】

学問と徳行。

かくとく‐けいしつ【獲得形質】クワク‥

〔生〕発生過程または生後に、環境の影響や訓練によって個体が得た形質。その遺伝は否定されている。

⇒かく‐とく【獲得】

かくとく‐めんえき【獲得免疫】クワク‥

出生後、抗原に接触することによって生体内に成立する免疫。↔自然免疫

⇒かく‐とく【獲得】

かくど‐けい【角度計】

(→)測角器そっかくきに同じ。

⇒かく‐ど【角度】

かく‐どけい【角時計】

角形につくった時計。特に六角形・八角形などの掛時計。

かく‐と‐した【確とした】

たしかな。

がくと‐しゅつじん【学徒出陣】‥ヂン

太平洋戦争下の1943年、学生・生徒(主として法文科系)の徴兵猶予を停止し、陸海軍に入隊・出征させたこと。

学徒出陣壮行会 1943年10月21日(神宮外苑)

提供:毎日新聞社

学徒出陣

提供:NHK

⇒がく‐と【学徒】

がくと‐どういん【学徒動員】‥ヰン

太平洋戦争下における労働力不足を補うため、学生・生徒に対して強制された勤労動員。1938年公布の国家総動員法に基づいて実施され、戦争の深刻化につれ拡大。44年には学徒勤労令が出され、中等学校以上のほぼ全員を軍需工場などに動員・配置した。

軍需工場で働く大学生 1941年9月7日

提供:毎日新聞社

学徒出陣

提供:NHK

⇒がく‐と【学徒】

がくと‐どういん【学徒動員】‥ヰン

太平洋戦争下における労働力不足を補うため、学生・生徒に対して強制された勤労動員。1938年公布の国家総動員法に基づいて実施され、戦争の深刻化につれ拡大。44年には学徒勤労令が出され、中等学校以上のほぼ全員を軍需工場などに動員・配置した。

軍需工場で働く大学生 1941年9月7日

提供:毎日新聞社

⇒がく‐と【学徒】

かくない【角内】

武家の下僕の通称。角助。

かく‐ない【郭内・廓内】クワク‥

くるわのうち。一定の区画のうち。

かく‐ない【閣内】

内閣の内部。総理大臣以下各国務大臣の範囲内。↔閣外

がく‐ない【学内】

学校、特に大学の組織や敷地の内部。

かく‐ながら【斯くながら】

このまま。このままの状態で。源氏物語桐壺「―ともかくもならむを御覧じ果てむと」

カグナミ【江南・漢南】

(「江南」の朝鮮音から)刀の鍔つばの一種。江戸時代、中国の江南地方から南蛮船で舶載された鍔。また、それを日本で模して作った鍔。

かく‐なわ【結果・香菓泡】

(カクノアワの約)

①ひもを結んだような曲がりくねった形にした、昔の揚げ菓子。材料不明。江家次第10「唐菓子二杯、―一杯」

②1のように曲がりくねり交錯するさま。古今和歌集雑体「―に思ひ乱れて」

③刀をふり回し、交錯させて使うこと。平家物語4「蜘蛛手、―、十文字…八方すかさず斬つたりけり」

かく‐に【角煮】

材料を角切りにして煮ること。また、その料理。主にカツオや豚肉などを用いる。

かく‐にち【隔日】

(カクジツとも)1日おき。

かくにょ【覚如】

鎌倉後期の浄土真宗の僧。本願寺の創建者で本願寺3世。諱いみなは宗昭。親鸞の曾孫。親鸞至上主義と血脈重視を以て真宗内での正統性を強調、後の発展の基礎を作った。著「報恩講式」「親鸞聖人伝絵」「改邪鈔」など。(1270〜1351)

かく‐にん【確認】

①たしかにそうだと認めること。また、はっきりたしかめること。「自分の筆跡であることを―する」「安否の―が先決だ」

②〔法〕特定の事実または法律関係の存否を行政庁が判断認定すること。確認行為。当選人の決定、恩給権の裁定などがその例。

⇒かくにん‐しんようじょう【確認信用状】

⇒かくにん‐そしょう【確認訴訟】

⇒かくにん‐だんたい【確認団体】

⇒かくにん‐はんけつ【確認判決】

がく‐にん【学人】

仏道に参学し修行する者。正法眼蔵一顆明珠「―いかが会得せん」

がく‐にん【楽人】

(→)「がくじん」に同じ。源氏物語竹河「かの蔵人の少将、―の数のうちにありけり」

かくにん‐しんようじょう【確認信用状】‥ジヤウ

信用状発行銀行以外の銀行がその信用状に基づいて振り出された手形の引受け・支払いを自行自身で確約する信用状。

⇒かく‐にん【確認】

かくにん‐そしょう【確認訴訟】

特定の権利または法律関係の存在または不存在を主張し、これについて判決を求めるための訴訟。

⇒かく‐にん【確認】

かくにん‐だんたい【確認団体】

総務大臣等から確認書の交付を受け、選挙期間中に一定の範囲内で政治活動ができる政治団体。

⇒かく‐にん【確認】

かくにん‐はんけつ【確認判決】

確認訴訟で原告の請求を認める判決。

⇒かく‐にん【確認】

かぐ‐ぬし【家具塗師】

漆細工の食器をつくる職人。世間胸算用3「―の所へ養子に行きて」

かく・ねる【隠ねる】

〔自下一〕

「かくれる」の訛。

かく‐ねん【客年】

去年。昨年。客歳。きゃくねん。

かく‐ねん【隔年】

なか1年を隔てること。1年おき。「―に開催する」

⇒かくねん‐けつじつ【隔年結実】

がく‐ねん【学年】

①学校における1年の修学期間。日本では現在4月に始まり翌年3月に終わる。

②1年の学習を単位として進級する学校の修学段階。

かくねん‐けつじつ【隔年結実】

結実が隔年になる現象。カキなどの果樹が或る年非常によく果実を結ぶと、そのために樹が弱って翌年はほとんど果実を結ばず、生年なりどしとふなり年とを繰り返す。

⇒かく‐ねん【隔年】

かくねん‐むしょう【廓然無聖】クワク‥シヤウ

(禅宗の語)からりと開けた悟りの境地においては、もはや捨てるべき迷いも、求むべき悟りもないということ。

かく‐ねんりょう【核燃料】‥レウ

ウラン・プルトニウムなど、原子炉内で原子核分裂によって熱源にするために用いる物質。

⇒かくねんりょう‐サイクル【核燃料サイクル】

⇒かくねんりょう‐さいしょり【核燃料再処理】

かくねんりょう‐サイクル【核燃料サイクル】‥レウ‥

ウラン鉱の採鉱から濃縮・加工・利用、使用済み燃料の再処理・廃棄ないし再利用にいたるまでの全過程。

⇒かく‐ねんりょう【核燃料】

かくねんりょう‐さいしょり【核燃料再処理】‥レウ‥

使用済みの核燃料から残ったウランや転換で生じたプルトニウムを回収し、放射性廃棄物を処分できるようにするための化学処理。

⇒かく‐ねんりょう【核燃料】

かく‐の‐あわ【結果・香菓泡】

(→)「かくなわ」1に同じ。〈倭名類聚鈔16〉

かく‐のう【格納】‥ナフ

しまい入れること。

⇒かくのう‐こ【格納庫】

かくのう‐こ【格納庫】‥ナフ‥

航空機などを格納する倉庫や建物。

⇒かく‐のう【格納】

かく‐の‐かさ【核の傘】

自国の安全を核保有国の核抑止力に依存して確保しようとすること。

かく‐の‐ごと【斯くの如】

(→)「かくのごとく」に同じ。万葉集20「山吹の花の盛りに―君を見まくは千歳にもがも」

かく‐の‐ごとく【斯くの如く】

このように。かように。古今和歌集序「この歌も―なるべし」

かく‐の‐ごとし【斯くの如し・如此・如斯】

このようである。

かく‐の‐このみ【香の菓】

(かおりのよい果実の意)タチバナの実。かくのみ。万葉集18「時じくの―」

かく‐の‐さんとうぶん【角の三等分】

与えられた角の三等分を作図する問題。古代ギリシアの幾何学三大問題の一つ。定規とコンパスだけでは作図不能。→三大問題

がく‐の‐し【楽の師】

音楽を奏する人。がくし。宇津保物語楼上下「―の心ととのへて深き遺言せし琴なり」

かくのだて【角館】

秋田県仙北せんぼく市の地名。横手盆地北部に位置し、農産物・木材の集散地。もと城下町で、武家屋敷を多く残す。

角館

撮影:新海良夫

⇒がく‐と【学徒】

かくない【角内】

武家の下僕の通称。角助。

かく‐ない【郭内・廓内】クワク‥

くるわのうち。一定の区画のうち。

かく‐ない【閣内】

内閣の内部。総理大臣以下各国務大臣の範囲内。↔閣外

がく‐ない【学内】

学校、特に大学の組織や敷地の内部。

かく‐ながら【斯くながら】

このまま。このままの状態で。源氏物語桐壺「―ともかくもならむを御覧じ果てむと」

カグナミ【江南・漢南】

(「江南」の朝鮮音から)刀の鍔つばの一種。江戸時代、中国の江南地方から南蛮船で舶載された鍔。また、それを日本で模して作った鍔。

かく‐なわ【結果・香菓泡】

(カクノアワの約)

①ひもを結んだような曲がりくねった形にした、昔の揚げ菓子。材料不明。江家次第10「唐菓子二杯、―一杯」

②1のように曲がりくねり交錯するさま。古今和歌集雑体「―に思ひ乱れて」

③刀をふり回し、交錯させて使うこと。平家物語4「蜘蛛手、―、十文字…八方すかさず斬つたりけり」

かく‐に【角煮】

材料を角切りにして煮ること。また、その料理。主にカツオや豚肉などを用いる。

かく‐にち【隔日】

(カクジツとも)1日おき。

かくにょ【覚如】

鎌倉後期の浄土真宗の僧。本願寺の創建者で本願寺3世。諱いみなは宗昭。親鸞の曾孫。親鸞至上主義と血脈重視を以て真宗内での正統性を強調、後の発展の基礎を作った。著「報恩講式」「親鸞聖人伝絵」「改邪鈔」など。(1270〜1351)

かく‐にん【確認】

①たしかにそうだと認めること。また、はっきりたしかめること。「自分の筆跡であることを―する」「安否の―が先決だ」

②〔法〕特定の事実または法律関係の存否を行政庁が判断認定すること。確認行為。当選人の決定、恩給権の裁定などがその例。

⇒かくにん‐しんようじょう【確認信用状】

⇒かくにん‐そしょう【確認訴訟】

⇒かくにん‐だんたい【確認団体】

⇒かくにん‐はんけつ【確認判決】

がく‐にん【学人】

仏道に参学し修行する者。正法眼蔵一顆明珠「―いかが会得せん」

がく‐にん【楽人】

(→)「がくじん」に同じ。源氏物語竹河「かの蔵人の少将、―の数のうちにありけり」

かくにん‐しんようじょう【確認信用状】‥ジヤウ

信用状発行銀行以外の銀行がその信用状に基づいて振り出された手形の引受け・支払いを自行自身で確約する信用状。

⇒かく‐にん【確認】

かくにん‐そしょう【確認訴訟】

特定の権利または法律関係の存在または不存在を主張し、これについて判決を求めるための訴訟。

⇒かく‐にん【確認】

かくにん‐だんたい【確認団体】

総務大臣等から確認書の交付を受け、選挙期間中に一定の範囲内で政治活動ができる政治団体。

⇒かく‐にん【確認】

かくにん‐はんけつ【確認判決】

確認訴訟で原告の請求を認める判決。

⇒かく‐にん【確認】

かぐ‐ぬし【家具塗師】

漆細工の食器をつくる職人。世間胸算用3「―の所へ養子に行きて」

かく・ねる【隠ねる】

〔自下一〕

「かくれる」の訛。

かく‐ねん【客年】

去年。昨年。客歳。きゃくねん。

かく‐ねん【隔年】

なか1年を隔てること。1年おき。「―に開催する」

⇒かくねん‐けつじつ【隔年結実】

がく‐ねん【学年】

①学校における1年の修学期間。日本では現在4月に始まり翌年3月に終わる。

②1年の学習を単位として進級する学校の修学段階。

かくねん‐けつじつ【隔年結実】

結実が隔年になる現象。カキなどの果樹が或る年非常によく果実を結ぶと、そのために樹が弱って翌年はほとんど果実を結ばず、生年なりどしとふなり年とを繰り返す。

⇒かく‐ねん【隔年】

かくねん‐むしょう【廓然無聖】クワク‥シヤウ

(禅宗の語)からりと開けた悟りの境地においては、もはや捨てるべき迷いも、求むべき悟りもないということ。

かく‐ねんりょう【核燃料】‥レウ

ウラン・プルトニウムなど、原子炉内で原子核分裂によって熱源にするために用いる物質。

⇒かくねんりょう‐サイクル【核燃料サイクル】

⇒かくねんりょう‐さいしょり【核燃料再処理】

かくねんりょう‐サイクル【核燃料サイクル】‥レウ‥

ウラン鉱の採鉱から濃縮・加工・利用、使用済み燃料の再処理・廃棄ないし再利用にいたるまでの全過程。

⇒かく‐ねんりょう【核燃料】

かくねんりょう‐さいしょり【核燃料再処理】‥レウ‥

使用済みの核燃料から残ったウランや転換で生じたプルトニウムを回収し、放射性廃棄物を処分できるようにするための化学処理。

⇒かく‐ねんりょう【核燃料】

かく‐の‐あわ【結果・香菓泡】

(→)「かくなわ」1に同じ。〈倭名類聚鈔16〉

かく‐のう【格納】‥ナフ

しまい入れること。

⇒かくのう‐こ【格納庫】

かくのう‐こ【格納庫】‥ナフ‥

航空機などを格納する倉庫や建物。

⇒かく‐のう【格納】

かく‐の‐かさ【核の傘】

自国の安全を核保有国の核抑止力に依存して確保しようとすること。

かく‐の‐ごと【斯くの如】

(→)「かくのごとく」に同じ。万葉集20「山吹の花の盛りに―君を見まくは千歳にもがも」

かく‐の‐ごとく【斯くの如く】

このように。かように。古今和歌集序「この歌も―なるべし」

かく‐の‐ごとし【斯くの如し・如此・如斯】

このようである。

かく‐の‐このみ【香の菓】

(かおりのよい果実の意)タチバナの実。かくのみ。万葉集18「時じくの―」

かく‐の‐さんとうぶん【角の三等分】

与えられた角の三等分を作図する問題。古代ギリシアの幾何学三大問題の一つ。定規とコンパスだけでは作図不能。→三大問題

がく‐の‐し【楽の師】

音楽を奏する人。がくし。宇津保物語楼上下「―の心ととのへて深き遺言せし琴なり」

かくのだて【角館】

秋田県仙北せんぼく市の地名。横手盆地北部に位置し、農産物・木材の集散地。もと城下町で、武家屋敷を多く残す。

角館

撮影:新海良夫

がく‐の‐どう【楽の堂・額の堂】‥ダウ

陣所に設けた小屋で、物見の番人を置く所。甲陽軍鑑15「萩原常陸守…相図の物見、―」

がく‐の‐はな【額の花】

ガクアジサイの花。〈[季]夏〉

がく‐の‐ふね【楽の船】

中で音楽を奏して遊ぶ船。源氏物語紅葉賀「例の―ども漕ぎめぐりて」

かく‐の‐ふゆ【核の冬】

(nuclear winter)核戦争後の大火災の結果、上空へ舞い上がる塵や煤すすが地球をとりまき、太陽光線をさえぎって起こると予想される寒冷化現象。1983年アメリカの科学者たちが提唱。

がく‐の‐ま【額の間】

大極殿・紫宸殿・清涼殿などの南廂ひさしの中央の間(柱と柱との間)。その上長押かみなげしに殿の名を書いた額がかけてあるからいう。

かく‐の‐み【香菓】

(→)「かくのこのみ」に同じ。〈垂仁紀訓注〉

かく‐のみ【斯くのみ】

これほどに。かくばかり。万葉集5「世間よのなかは―ならし」

かく‐の‐やまい【膈の病】‥ヤマヒ

(→)膈症かくしょうに同じ。

かく‐のり【角乗り】

①水上に流す角材の上に乗って角材を足で転がし操ること。

②角材を水に浮かべ、それに乗って種々の軽業をすること。

かく‐は【各派】

それぞれの流派や党派。

がく‐は【学派】

学問上の流派。

かく‐はいきぶつ【核廃棄物】

(→)放射性廃棄物に同じ。

かく‐ばかり【斯く許り】

これほど。こんなにも。万葉集2「―恋に沈まむ手童児たわらわのごと」

かく‐はく【郭璞】クワク‥

東晋の文人。字は景純。博学高才、詞賦は東晋第一と称せられた。元帝に仕え、尚書郎となったが、王敦がそむこうとした時、諫めて殺された。著「爾雅注」「山海経注」「楚辞注」など。(276〜324)

かく‐ばくはつ【核爆発】

核反応によっておこる爆発。

かく‐ばしら【角柱】

①四角な柱。↔丸柱。

②竹の異称。呉竹集「―とは竹をいふ也」

がく‐ばしら【額柱】

(→)額束がくづかに同じ。

かく‐はずれ【格外れ】‥ハヅレ

規格からはずれていること。また、そのもの。

かく‐はつ【鶴髪】

(鶴の羽の白い色にたとえていう)白髪。しらが。つるのかみ。

⇒かくはつ‐どうがん【鶴髪童顔】

かく‐ばつ【画伐・劃伐】クワク‥

森林に一定の区画を定めて、その区域内の樹木を伐ること。

がく‐ばつ【学閥】

ある学校の出身者、ある学派に属する学者によって作られる派閥。

かくはつ‐どうがん【鶴髪童顔】

頭は白髪であるが、顔がつやつやして子供のようであること。また、そういう人。

⇒かく‐はつ【鶴髪】

かく‐ば・る【角張る】

〔自五〕

①四角く、かどが出る。かど張る。「―・った顔」

②くつろがないで堅苦しくする。四角張る。「―・らぬ態度」

かく‐はん【各般】

もろもろ。いろいろ。諸般。

かく‐はん【拡販】クワク‥

拡大販売の略。販売数拡大の運動。

かく‐はん【隔板】

船舶内の積荷の移動を防ぐために、船倉内に設ける仕切りの板。仕切板。

かく‐はん【攪拌】

(コウハンの慣用読み)かきまわすこと。かきまぜること。「―機」

かくばん【覚鑁】

平安後期、真言宗新義派の開祖。伝法院流の祖。肥前の人。仁和寺の寛助や三井寺の覚猷らに東密・台密を学び、高野山に登る。鳥羽上皇の帰依をうけて大伝法院を開き、金剛峯寺の座主を兼ねたが、一山の反対にあい、紀州根来ねごろに移った。著「五輪九字明秘密釈」など。諡号しごうは興教大師。(1095〜1143)

かく‐ばん【隔晩】

一夜を隔てること。一晩おき。

かく‐ばん【隔番】

1度おき、または1日おきに交代して番に当たること。歌舞伎、小袖曾我薊色縫「氏子の者が―に岩戸神楽を勤むるが役」

がく‐ばん【額判】

額銀がくぎんの別称。

かく‐はんのう【核反応】‥オウ

原子核が中性子あるいは他の原子核や電子・光子などと衝突して行う反応。原子核反応。

かく‐ひ【角皮】

〔生〕(→)クチクラに同じ。

がく‐ひ【学費】

勉学に要する費用。学資。「―を稼ぐ」

がく‐ひ【岳飛】

南宋の武将。字は鵬挙。河南湯陰の人。高宗に仕え、江淮を平定し、「精忠岳飛」と記した旗

がく‐の‐どう【楽の堂・額の堂】‥ダウ

陣所に設けた小屋で、物見の番人を置く所。甲陽軍鑑15「萩原常陸守…相図の物見、―」

がく‐の‐はな【額の花】

ガクアジサイの花。〈[季]夏〉

がく‐の‐ふね【楽の船】

中で音楽を奏して遊ぶ船。源氏物語紅葉賀「例の―ども漕ぎめぐりて」

かく‐の‐ふゆ【核の冬】

(nuclear winter)核戦争後の大火災の結果、上空へ舞い上がる塵や煤すすが地球をとりまき、太陽光線をさえぎって起こると予想される寒冷化現象。1983年アメリカの科学者たちが提唱。

がく‐の‐ま【額の間】

大極殿・紫宸殿・清涼殿などの南廂ひさしの中央の間(柱と柱との間)。その上長押かみなげしに殿の名を書いた額がかけてあるからいう。

かく‐の‐み【香菓】

(→)「かくのこのみ」に同じ。〈垂仁紀訓注〉

かく‐のみ【斯くのみ】

これほどに。かくばかり。万葉集5「世間よのなかは―ならし」

かく‐の‐やまい【膈の病】‥ヤマヒ

(→)膈症かくしょうに同じ。

かく‐のり【角乗り】

①水上に流す角材の上に乗って角材を足で転がし操ること。

②角材を水に浮かべ、それに乗って種々の軽業をすること。

かく‐は【各派】

それぞれの流派や党派。

がく‐は【学派】

学問上の流派。

かく‐はいきぶつ【核廃棄物】

(→)放射性廃棄物に同じ。

かく‐ばかり【斯く許り】

これほど。こんなにも。万葉集2「―恋に沈まむ手童児たわらわのごと」

かく‐はく【郭璞】クワク‥

東晋の文人。字は景純。博学高才、詞賦は東晋第一と称せられた。元帝に仕え、尚書郎となったが、王敦がそむこうとした時、諫めて殺された。著「爾雅注」「山海経注」「楚辞注」など。(276〜324)

かく‐ばくはつ【核爆発】

核反応によっておこる爆発。

かく‐ばしら【角柱】

①四角な柱。↔丸柱。

②竹の異称。呉竹集「―とは竹をいふ也」

がく‐ばしら【額柱】

(→)額束がくづかに同じ。

かく‐はずれ【格外れ】‥ハヅレ

規格からはずれていること。また、そのもの。

かく‐はつ【鶴髪】

(鶴の羽の白い色にたとえていう)白髪。しらが。つるのかみ。

⇒かくはつ‐どうがん【鶴髪童顔】

かく‐ばつ【画伐・劃伐】クワク‥

森林に一定の区画を定めて、その区域内の樹木を伐ること。

がく‐ばつ【学閥】

ある学校の出身者、ある学派に属する学者によって作られる派閥。

かくはつ‐どうがん【鶴髪童顔】

頭は白髪であるが、顔がつやつやして子供のようであること。また、そういう人。

⇒かく‐はつ【鶴髪】

かく‐ば・る【角張る】

〔自五〕

①四角く、かどが出る。かど張る。「―・った顔」

②くつろがないで堅苦しくする。四角張る。「―・らぬ態度」

かく‐はん【各般】

もろもろ。いろいろ。諸般。

かく‐はん【拡販】クワク‥

拡大販売の略。販売数拡大の運動。

かく‐はん【隔板】

船舶内の積荷の移動を防ぐために、船倉内に設ける仕切りの板。仕切板。

かく‐はん【攪拌】

(コウハンの慣用読み)かきまわすこと。かきまぜること。「―機」

かくばん【覚鑁】

平安後期、真言宗新義派の開祖。伝法院流の祖。肥前の人。仁和寺の寛助や三井寺の覚猷らに東密・台密を学び、高野山に登る。鳥羽上皇の帰依をうけて大伝法院を開き、金剛峯寺の座主を兼ねたが、一山の反対にあい、紀州根来ねごろに移った。著「五輪九字明秘密釈」など。諡号しごうは興教大師。(1095〜1143)

かく‐ばん【隔晩】

一夜を隔てること。一晩おき。

かく‐ばん【隔番】

1度おき、または1日おきに交代して番に当たること。歌舞伎、小袖曾我薊色縫「氏子の者が―に岩戸神楽を勤むるが役」

がく‐ばん【額判】

額銀がくぎんの別称。

かく‐はんのう【核反応】‥オウ

原子核が中性子あるいは他の原子核や電子・光子などと衝突して行う反応。原子核反応。

かく‐ひ【角皮】

〔生〕(→)クチクラに同じ。

がく‐ひ【学費】

勉学に要する費用。学資。「―を稼ぐ」

がく‐ひ【岳飛】

南宋の武将。字は鵬挙。河南湯陰の人。高宗に仕え、江淮を平定し、「精忠岳飛」と記した旗

かく‐せんそう【核戦争】‥サウ

核兵器を使用する戦争。

がく‐そ【楽所】

⇒がくしょ

かく‐そう【各層】

いくつかある層のそれぞれ。「国民―の意見」

かく‐そう【客窓】‥サウ

①客舎の窓。

②旅宿。客舎。寓舎。

かく‐そう【客僧】

⇒きゃくそう

かく‐そう【核相】‥サウ

〔生〕細胞核の染色体構成の状態。染色体数が複相(二倍性)か単相(一倍性)かいずれかにあること。単相をn、複相を2nで表し、nを染色体の基本数と呼ぶ。

⇒かくそう‐こうたい【核相交代】

がく‐そう【学生】‥サウ

(→)「がくしょう」に同じ。

がく‐そう【学窓】‥サウ

(学舎の窓の意から)学問を修める所。学校。学舎。「―を巣立つ」

がく‐そう【学僧】

①学問に長じた僧。

②修学中の僧。「―として唐に渡る」

がく‐そう【楽想】‥サウ

楽曲の構想。

がく‐そう【楽箏】‥サウ

雅楽に用いる箏。13弦。主として管弦および催馬楽さいばらに使用。↔俗箏ぞくそう

がく‐そう【額装】‥サウ

書画を額に入れること。→軸装

かくそう‐こうたい【核相交代】‥サウカウ‥

生物の生活環で、有性生殖に関連して、核相の単相と複相が交互に現れること。単相化は減数分裂によって、複相化は接合・受精によって起こる。核相交番。

⇒かく‐そう【核相】

がく‐そく【学則】

学校の、組織編制・教育課程・管理事項などを定めた規則。

かく‐そくど【角速度】

円運動する物体が単位時間に回転する角度。

がく‐そつ【学卒】

大学卒業者の略。大卒。

かく‐そで【角袖】

①和服類の方形の袖。また、方形の袖の外套。

②和服。洋服に対していう。

③角袖巡査の略。

⇒かくそで‐じゅんさ【角袖巡査】

かくそで‐じゅんさ【角袖巡査】

かつて職務上の便宜のために、制服を着ないで和服を着ていた巡査。主として刑事巡査。田山花袋、蒲団「不審にしてね、―が家の前に立つて居たことがあつた」

⇒かく‐そで【角袖】

かく‐た【覚他】

〔仏〕自らさとるとともに他人をもさとらせること。↔自覚2

かくだ【角田】

宮城県南部、阿武隈川下流部西岸にある市。もと伊達藩の支藩石川氏の城下町、阿武隈川水運の要地。人口3万3千。

かく‐たい【客体】

⇒きゃくたい

かく‐たい【革帯】

朝服用の帯。黒漆塗り、革製。表面に金・銀・銅等の飾りの銙かをつける。平安時代以来もっぱら飾りに玉石類を用い、玉のものを玉帯ごくたい・ごくのおび、石のものを石帯せきたい・いしのおびという。→鉸具かこ(図)

かく‐だい【角大】

熊野炭の一種。上級品。また、その銘のある炭俵。誹風柳多留14「―をのけのけ検視はいる也」

かく‐だい【拡大・廓大】クワク‥

ひろげて大きくすること。ひろがること。「図面を―する」「内需―」↔縮小。

⇒かくだい‐かいしゃく【拡大解釈】

⇒かくだい‐きょう【拡大鏡】

⇒かくだい‐きんこう【拡大均衡】

⇒かくだい‐さいせいさん【拡大再生産】

⇒かくだい‐しゃく【拡大尺】

⇒かくだい‐ず【拡大図】

⇒かくだい‐ぞうりん【拡大造林】

がく‐たい【楽隊】

音楽を演奏する一団の人々。音楽隊。

かくだい‐かいしゃく【拡大解釈】クワク‥

〔法〕法の語句・文章の意味を通常よりも拡大する解釈。拡張解釈。↔縮小解釈。

⇒かく‐だい【拡大・廓大】

かくだい‐きょう【拡大鏡】クワク‥キヤウ

物体を拡大して見る道具。通常1枚の凸レンズを用いる。ルーペ。虫めがね。

⇒かく‐だい【拡大・廓大】

かくだい‐きんこう【拡大均衡】クワク‥カウ

物価安定のもとで、経済全体が完全雇用を維持し国際収支のバランスをとりながら拡大していくこと。

⇒かく‐だい【拡大・廓大】

がく‐だいこ【楽太鼓】

①㋐広義には、雅楽に用いる太鼓の総称。大太鼓だだいこ・釣太鼓・荷太鼓にないだいこをいう。

㋑ふつうは、釣太鼓のこと。上部に火焔の模様を有する円形の枠の中に吊り、2本の桴ばちをもって片面を打つ。

②歌舞伎囃子に使う胴の短い太鼓。釣枠がない。1㋑の音色を模倣。平丸太鼓・平太鼓という。

かくだい‐さいせいさん【拡大再生産】クワク‥

再生産が今までより大きな規模で行われること。資本主義的再生産は原則として拡大再生産である。

⇒かく‐だい【拡大・廓大】

かくだい‐しゃく【拡大尺】クワク‥

(→)倍尺に同じ。

⇒かく‐だい【拡大・廓大】

かくだい‐ず【拡大図】クワク‥ヅ

実物を一定の割合に拡大してえがいた図。

⇒かく‐だい【拡大・廓大】

かくだい‐ぞうりん【拡大造林】クワク‥ザウ‥

需要が急減した天然林を伐採して、その跡地に価値の高い樹種を植え替えること。→再造林

⇒かく‐だい【拡大・廓大】

カクタス【cactus】

①サボテン。

②ダリアなどの花形の一つ。花弁が縦に裏へ巻き込んで筒状をなしサボテンの一種の花に似る。カクタス咲き。

かくたゆう‐ぶし【角太夫節】‥タイフ‥

古浄瑠璃の一派。延宝(1673〜1681)の頃、山本角太夫(のち土佐掾)( 〜1700)が京都で語った。曲風は哀婉で、文弥節(泣き節)に対して「うれい節」と呼ばれ、同時期の嘉太夫節と並んで人気を博した。

かく‐たる【確たる】

〔連体〕

たしかな。しっかりした。「―証拠」

かく‐たん【喀痰】

痰を吐くこと。また、その痰。

⇒かくたん‐けんさ【喀痰検査】

かく‐だん【画断・劃断】クワク‥

二つにたちわること。

かく‐だん【格段】

①まるで違うこと。段違い。「―に劣る」

②格別。破格。「―の御配慮を願う」

がく‐だん【楽団】

音楽の演奏をする団体。

がく‐だん【楽壇】

音楽家の社会。音楽界。

かくたん‐けんさ【喀痰検査】

喀痰の性状・成分・細菌などの検査。疾病(主に呼吸器疾患)診断の根拠・補助とする。

⇒かく‐たん【喀痰】

かく‐だんとう【核弾頭】

ミサイルの先端部に装備した核爆発装置。

かく‐たんぱくしつ【核蛋白質】

核酸と蛋白質が結合した複合蛋白質の総称。デオキシリボ核蛋白質としてヌクレオプロタミン・ヌクレオヒストン、リボ核蛋白質としてリボソームが代表例。

かく‐ち【各地】

それぞれの土地。ここかしこ。

かく‐ち【客地】

旅先の土地。他郷。外国。

かく‐ち【覚知】

さとり知ること。

かく‐ち【隔地】

隔たった土地。遠方。

⇒かくち‐しゃ【隔地者】

かく‐ち【確知】

たしかに知ること。

かく‐ちく【角逐】

(「角」は競う意、「逐」は駆逐の意)互いに相手を落とそうと争うこと。互いに競争すること。「両国の中東における―」

かくち‐しゃ【隔地者】

〔法〕意思表示が相手方に到達するまでに時間を要する関係にある人。↔対話者

⇒かく‐ち【隔地】

かく‐ちゅう【角柱】

①切口が四角の柱。

②〔数〕平面上の多角形(底面)の周の各点から、その平面上にない決まった方向に決まった長さの線分(母線)を引いたとき、それらの線分および上下の底面で囲まれる多面体。角壔かくとう。

角柱

かく‐せんそう【核戦争】‥サウ

核兵器を使用する戦争。

がく‐そ【楽所】

⇒がくしょ

かく‐そう【各層】

いくつかある層のそれぞれ。「国民―の意見」

かく‐そう【客窓】‥サウ

①客舎の窓。

②旅宿。客舎。寓舎。

かく‐そう【客僧】

⇒きゃくそう

かく‐そう【核相】‥サウ

〔生〕細胞核の染色体構成の状態。染色体数が複相(二倍性)か単相(一倍性)かいずれかにあること。単相をn、複相を2nで表し、nを染色体の基本数と呼ぶ。

⇒かくそう‐こうたい【核相交代】

がく‐そう【学生】‥サウ

(→)「がくしょう」に同じ。

がく‐そう【学窓】‥サウ

(学舎の窓の意から)学問を修める所。学校。学舎。「―を巣立つ」

がく‐そう【学僧】

①学問に長じた僧。

②修学中の僧。「―として唐に渡る」

がく‐そう【楽想】‥サウ

楽曲の構想。

がく‐そう【楽箏】‥サウ

雅楽に用いる箏。13弦。主として管弦および催馬楽さいばらに使用。↔俗箏ぞくそう

がく‐そう【額装】‥サウ

書画を額に入れること。→軸装

かくそう‐こうたい【核相交代】‥サウカウ‥

生物の生活環で、有性生殖に関連して、核相の単相と複相が交互に現れること。単相化は減数分裂によって、複相化は接合・受精によって起こる。核相交番。

⇒かく‐そう【核相】

がく‐そく【学則】

学校の、組織編制・教育課程・管理事項などを定めた規則。

かく‐そくど【角速度】

円運動する物体が単位時間に回転する角度。

がく‐そつ【学卒】

大学卒業者の略。大卒。

かく‐そで【角袖】

①和服類の方形の袖。また、方形の袖の外套。

②和服。洋服に対していう。

③角袖巡査の略。

⇒かくそで‐じゅんさ【角袖巡査】

かくそで‐じゅんさ【角袖巡査】

かつて職務上の便宜のために、制服を着ないで和服を着ていた巡査。主として刑事巡査。田山花袋、蒲団「不審にしてね、―が家の前に立つて居たことがあつた」

⇒かく‐そで【角袖】

かく‐た【覚他】

〔仏〕自らさとるとともに他人をもさとらせること。↔自覚2

かくだ【角田】

宮城県南部、阿武隈川下流部西岸にある市。もと伊達藩の支藩石川氏の城下町、阿武隈川水運の要地。人口3万3千。

かく‐たい【客体】

⇒きゃくたい

かく‐たい【革帯】

朝服用の帯。黒漆塗り、革製。表面に金・銀・銅等の飾りの銙かをつける。平安時代以来もっぱら飾りに玉石類を用い、玉のものを玉帯ごくたい・ごくのおび、石のものを石帯せきたい・いしのおびという。→鉸具かこ(図)

かく‐だい【角大】

熊野炭の一種。上級品。また、その銘のある炭俵。誹風柳多留14「―をのけのけ検視はいる也」

かく‐だい【拡大・廓大】クワク‥

ひろげて大きくすること。ひろがること。「図面を―する」「内需―」↔縮小。

⇒かくだい‐かいしゃく【拡大解釈】

⇒かくだい‐きょう【拡大鏡】

⇒かくだい‐きんこう【拡大均衡】

⇒かくだい‐さいせいさん【拡大再生産】

⇒かくだい‐しゃく【拡大尺】

⇒かくだい‐ず【拡大図】

⇒かくだい‐ぞうりん【拡大造林】

がく‐たい【楽隊】

音楽を演奏する一団の人々。音楽隊。

かくだい‐かいしゃく【拡大解釈】クワク‥

〔法〕法の語句・文章の意味を通常よりも拡大する解釈。拡張解釈。↔縮小解釈。

⇒かく‐だい【拡大・廓大】

かくだい‐きょう【拡大鏡】クワク‥キヤウ

物体を拡大して見る道具。通常1枚の凸レンズを用いる。ルーペ。虫めがね。

⇒かく‐だい【拡大・廓大】

かくだい‐きんこう【拡大均衡】クワク‥カウ

物価安定のもとで、経済全体が完全雇用を維持し国際収支のバランスをとりながら拡大していくこと。

⇒かく‐だい【拡大・廓大】

がく‐だいこ【楽太鼓】

①㋐広義には、雅楽に用いる太鼓の総称。大太鼓だだいこ・釣太鼓・荷太鼓にないだいこをいう。

㋑ふつうは、釣太鼓のこと。上部に火焔の模様を有する円形の枠の中に吊り、2本の桴ばちをもって片面を打つ。

②歌舞伎囃子に使う胴の短い太鼓。釣枠がない。1㋑の音色を模倣。平丸太鼓・平太鼓という。

かくだい‐さいせいさん【拡大再生産】クワク‥

再生産が今までより大きな規模で行われること。資本主義的再生産は原則として拡大再生産である。

⇒かく‐だい【拡大・廓大】

かくだい‐しゃく【拡大尺】クワク‥

(→)倍尺に同じ。

⇒かく‐だい【拡大・廓大】

かくだい‐ず【拡大図】クワク‥ヅ

実物を一定の割合に拡大してえがいた図。

⇒かく‐だい【拡大・廓大】

かくだい‐ぞうりん【拡大造林】クワク‥ザウ‥

需要が急減した天然林を伐採して、その跡地に価値の高い樹種を植え替えること。→再造林

⇒かく‐だい【拡大・廓大】

カクタス【cactus】

①サボテン。

②ダリアなどの花形の一つ。花弁が縦に裏へ巻き込んで筒状をなしサボテンの一種の花に似る。カクタス咲き。

かくたゆう‐ぶし【角太夫節】‥タイフ‥

古浄瑠璃の一派。延宝(1673〜1681)の頃、山本角太夫(のち土佐掾)( 〜1700)が京都で語った。曲風は哀婉で、文弥節(泣き節)に対して「うれい節」と呼ばれ、同時期の嘉太夫節と並んで人気を博した。

かく‐たる【確たる】

〔連体〕

たしかな。しっかりした。「―証拠」

かく‐たん【喀痰】

痰を吐くこと。また、その痰。

⇒かくたん‐けんさ【喀痰検査】

かく‐だん【画断・劃断】クワク‥

二つにたちわること。

かく‐だん【格段】

①まるで違うこと。段違い。「―に劣る」

②格別。破格。「―の御配慮を願う」

がく‐だん【楽団】

音楽の演奏をする団体。

がく‐だん【楽壇】

音楽家の社会。音楽界。

かくたん‐けんさ【喀痰検査】

喀痰の性状・成分・細菌などの検査。疾病(主に呼吸器疾患)診断の根拠・補助とする。

⇒かく‐たん【喀痰】

かく‐だんとう【核弾頭】

ミサイルの先端部に装備した核爆発装置。

かく‐たんぱくしつ【核蛋白質】

核酸と蛋白質が結合した複合蛋白質の総称。デオキシリボ核蛋白質としてヌクレオプロタミン・ヌクレオヒストン、リボ核蛋白質としてリボソームが代表例。

かく‐ち【各地】

それぞれの土地。ここかしこ。

かく‐ち【客地】

旅先の土地。他郷。外国。

かく‐ち【覚知】

さとり知ること。

かく‐ち【隔地】

隔たった土地。遠方。

⇒かくち‐しゃ【隔地者】

かく‐ち【確知】

たしかに知ること。

かく‐ちく【角逐】

(「角」は競う意、「逐」は駆逐の意)互いに相手を落とそうと争うこと。互いに競争すること。「両国の中東における―」

かくち‐しゃ【隔地者】

〔法〕意思表示が相手方に到達するまでに時間を要する関係にある人。↔対話者

⇒かく‐ち【隔地】

かく‐ちゅう【角柱】

①切口が四角の柱。

②〔数〕平面上の多角形(底面)の周の各点から、その平面上にない決まった方向に決まった長さの線分(母線)を引いたとき、それらの線分および上下の底面で囲まれる多面体。角壔かくとう。

角柱

かく‐ちゅう【客中】

他郷に旅人としている間。旅行中。

かく‐ちゅう【郭中・廓中】クワク‥

くるわの中。かこいの中。

かく‐ちょう【拡張】クワクチヤウ

範囲または勢力をひろげて大きくすること。ひろがって大きくなること。「道路を―する」「領土の―」「軍備―」

⇒かくちょう‐かいしゃく【拡張解釈】

⇒かくちょう‐し【拡張子】

かく‐ちょう【格調】‥テウ

詩歌の体裁と調子。転じて、文章・演説などについてもいう。「―が高い」

⇒かくちょう‐は【格調派】

がく‐ちょう【学長】‥チヤウ

大学の長。校務をつかさどり、所属職員を統率・監督する。→総長2

がく‐ちょう【楽長】‥チヤウ

①楽団・楽隊の長、指揮者。

②宮内庁の楽部所属の楽人の長。3人が任じられ、首席楽長が全体を統括し、他の2人が雅楽と洋楽を分担してつかさどる。

がく‐ちょう【楽調】‥テウ

音楽の調子。

かくちょう‐かいしゃく【拡張解釈】クワクチヤウ‥

〔法〕(→)拡大解釈に同じ。

⇒かく‐ちょう【拡張】

かくちょう‐し【拡張子】クワクチヤウ‥

コンピューターのファイルの属性・内容を表すための文字列。ファイル名の、ピリオドで区切られた右側の部分。

⇒かく‐ちょう【拡張】

かくちょう‐は【格調派】‥テウ‥

中国清代、風格のととのい声調の調和した雄渾な表現を重んじた詩派。漢魏・盛唐詩をたっとぶ。沈徳潜しんとくせんが主唱。→性霊説

⇒かく‐ちょう【格調】

かく‐つう【各通】

①おのおのの書類・書状。

②書類などを各人へ1通ずつ送ること。

かく‐つう【角通】

角力すもうに関する知識や事情にくわしい人。

がく‐づか【額束】

鳥居の上部中央、島木と貫ぬきとの間にある束。多くはここに額を掲げる。額柱。→鳥居(図)

かく‐づけ【格付け】

①人や物をその資格・地位・能力などに応じて段階づけること。「Aクラスに―する」

②商品取引所の清算取引で、売買物件中のある商品を標準品とし、他の物をこれに比較し品位に応じて価格の差をつけること。

③債券の元利支払いの確実性についての等級づけ。会社の業績・財務内容などを基準にして行われ、社債の発行条件はこの等級によって異なる。

⇒かくづけ‐ひょう【格付表】

かくづけ‐ひょう【格付表】‥ヘウ

「格付け」3を一定の記号を用いて表にしたもの。

⇒かく‐づけ【格付け】

かぐつち‐の‐かみ【迦具土神】

記紀神話で、伊弉諾いざなぎ・伊弉冉いざなみ二尊の子。火をつかさどる神。誕生の際、母を焼死させたため、父に切り殺される。火産霊神ほむすびのかみ。

かく‐づと【角髱】

女の髪の結い方。髪のたぼを角形かくがたにしたもの。江戸時代の御殿女中などの間に行われた髪型。↔丸髱

がくっ‐と

〔副〕

①急激な発進・停止などで衝撃が起こるさま。「バスが―発車する」

②急に外れたり折れ曲がったりするさま。「―膝をつく」

③気力・体力の減退や物事の衰退が急激なさま。「失敗で―きた」

かく‐つば【角鍔】

刀剣の鍔の一種。形の四角なもの。↔丸鍔

かく‐づめ【角爪】

琴爪の一種。先端が長方形に近い角形のもの。生田いくた流で用いる。↔丸爪

かく‐て【掻く手】

引く手。誘う人。蜻蛉日記下「ささがにのいづこともなく吹く風は―あまたになりぞすらしも」

かく‐て【斯くて】

〔副・接続〕

このようにして。こうして。万葉集11「縦よしこのごろは―通はむ」。宇津保物語忠乞「―、また嵯峨の御時に」。「―一年が終わる」

⇒かくて‐も【斯くても】

⇒かくて‐も‐の‐こと‐に【斯くてものことに】

かく‐てい【各停】

各駅停車の略。

かく‐てい【角觝・角抵】

角力すもう。力くらべ。

かく‐てい【画定・劃定】クワク‥

くぎりをはっきりと定めること。「国境の―」

かく‐てい【客亭】

旅館。やどや。

かく‐てい【確定】

確かにきまること。定まって変動しないこと。「勝利が―する」

⇒かくてい‐きげん【確定期限】

⇒かくていき‐ばいばい【確定期売買】

⇒かくてい‐きゅうふ‐ねんきん【確定給付年金】

⇒かくてい‐きょしゅつ‐ねんきん【確定拠出年金】

⇒かくてい‐けっさん‐しゅぎ【確定決算主義】

⇒かくてい‐こうさい【確定公債】

⇒かくてい‐こうりょう【確定鉱量】

⇒かくてい‐さいけん【確定債権】

⇒かくてい‐さいばん【確定裁判】

⇒かくてい‐じょうけん【確定条件】

⇒かくてい‐しんこく【確定申告】

⇒かくてい‐ねんきん【確定年金】

⇒かくてい‐はんけつ【確定判決】

⇒かくてい‐ひづけ【確定日付】

⇒かくてい‐りつき‐しょうけん【確定利付証券】

⇒かくてい‐りょく【確定力】

かくてい‐きげん【確定期限】

〔法〕到来することが確実であり、その到来の時期も確定している期限。今から3年後の類。↔不確定期限。

⇒かく‐てい【確定】

かくていき‐ばいばい【確定期売買】

契約の性質または当事者の意思表示により、一定の日時または一定の期限内に履行しなければ目的を達し得ない売買。

⇒かく‐てい【確定】

かくてい‐きゅうふ‐ねんきん【確定給付年金】‥キフ‥

給付額や給付時期をあらかじめ確定させている年金。

⇒かく‐てい【確定】

かくてい‐きょしゅつ‐ねんきん【確定拠出年金】

加入者が確定した額を資金として拠出する年金。年金額は、年金資産の運用成果により給付開始時まで確定しない。アメリカの確定拠出年金401kにちなみ、日本版401kとも呼ばれる。

⇒かく‐てい【確定】

かくてい‐けっさん‐しゅぎ【確定決算主義】

確定した決算を基礎とし、これに税務上要請される修正を施して、法人の課税所得を算定する考え方。法人税法74条で規定。

⇒かく‐てい【確定】

かくてい‐こうさい【確定公債】

確定した償還基金のある公債。今日では一般に償還期限が長期にわたる公債を意味し、この中には償還期限がない永遠公債をも含む。↔流動公債。

⇒かく‐てい【確定】

かくてい‐こうりょう【確定鉱量】‥クワウリヤウ

採掘の対象となる鉱床のうち、坑道または試錐により容積と品位が確認された鉱石量。

⇒かく‐てい【確定】

かくてい‐さいけん【確定債権】

破産や会社更生・民事再生における債権調査の手続で、管財人および届出債権者が異議を述べなかったため、または異議が排斥されたため、確定した債権。

⇒かく‐てい【確定】

かくてい‐さいばん【確定裁判】

不服申立期間の経過などによって、通常の方法による不服の申立てが不可能になった裁判。

⇒かく‐てい【確定】

かくてい‐じょうけん【確定条件】‥デウ‥

すでに起きたことを前提にした条件。↔仮定条件。

⇒かく‐てい【確定】

かくてい‐しんこく【確定申告】

申告納税を行う場合に、納税義務者がその年の実績に基づいて、所得金額とそれに対する税額とを計算し、源泉徴収額や予定納税額との過不足を確定して申告納付すること。

⇒かく‐てい【確定】

かくてい‐ねんきん【確定年金】

年金保険1の一種。あらかじめ確定された期間、被保険者の生死にかかわらず支給される年金。→終身年金→有期年金。

⇒かく‐てい【確定】

かくてい‐はんけつ【確定判決】

確定した判決。判決は上訴期間の経過、上訴権の放棄、上訴を行わない合意、または上告審の判決言渡しによって確定する。執行力・既判力等の判決の効力は、確定判決に生ずるのが原則。

⇒かく‐てい【確定】

かくてい‐ひづけ【確定日付】

証書に記載された日付で法律上その正確性が保障されるもの。公正証書の作成日付や内容証明郵便の受付日付の類。

⇒かく‐てい【確定】

かくてい‐りつき‐しょうけん【確定利付証券】

一定の利子の支払いがあらかじめ約束されている有価証券。国債・地方債・公社債券などの大部分がこれに当たる。

⇒かく‐てい【確定】

かくてい‐りょく【確定力】

民事訴訟法および刑事訴訟法上、判決が上訴によって取り消される可能性がなくなったこと、および、これによってその内容が争い得ないものとなったこと。→既判力

⇒かく‐てい【確定】

カクテキ

(朝鮮語k'aktugi)角切り大根のキムチ。

がく‐てき【学的】

学問としての要件に適合しているさま。体系的・組織的・合理的などを意味する。

かくて‐も【斯くても】

〔副〕

①このようにしても。徒然草「―あられけるよ」

②いずれにしても。所詮。源氏物語帚木「―今はいふかひなき宿世すくせなりければ」

⇒かく‐て【斯くて】

かくて‐も‐の‐こと‐に【斯くてものことに】

いっそのことに。むしろ。

⇒かく‐て【斯くて】

カクテル【cocktail アメリカ】

①ウィスキー・ブランデー・ジン・ウォツカ・リキュールなどの洋酒をベースとし、シロップ・果汁・炭酸飲料・香料・氷片などを調合した混成酒。アメリカから始まった。混合酒。コクテール。

②いろいろなものを混ぜあわせたもの。「フルーツ‐―」「―‐ジュース」

③オードブルの一種。カキ・エビ・カニなどにカクテル‐ソースを添え、カクテル‐グラスに盛り冷やして供する。コクテール。

⇒カクテル‐グラス【cocktail glass アメリカ】

⇒カクテル‐こうせん【カクテル光線】

⇒カクテル‐ソース【cocktail sauce アメリカ】

⇒カクテル‐ドレス【cocktail dress】

⇒カクテル‐パーティー【cocktail party アメリカ】

⇒カクテル‐ラウンジ【cocktail lounge アメリカ】

カクテル‐グラス【cocktail glass アメリカ】

カクテルを飲むための、円錐形で脚付きの薄手の小形グラス。→グラス(図)。

⇒カクテル【cocktail アメリカ】

カクテル‐こうせん【カクテル光線】‥クワウ‥

競技場の夜間照明の光線。プレーがよく見えるように、ナトリウム灯・水銀灯などさまざまな光線を混ぜる。

⇒カクテル【cocktail アメリカ】

カクテル‐ソース【cocktail sauce アメリカ】

トマト‐ケチャップを主材料とし、タバスコ・ウスター‐ソースなどを加えたソース。魚介類のカクテルに用いる。

⇒カクテル【cocktail アメリカ】

カクテル‐ドレス【cocktail dress】

夕方に着る、比較的略式の集まりやカクテル‐パーティー用のドレス。特に定まった型はないが、普通丈でイブニング‐ドレスよりもくだけたもの。

⇒カクテル【cocktail アメリカ】

カクテル‐パーティー【cocktail party アメリカ】

カクテルを主とした立食の宴会。

⇒カクテル【cocktail アメリカ】

カクテル‐ラウンジ【cocktail lounge アメリカ】

ホテル・空港などの、バーを備えた談話室。

⇒カクテル【cocktail アメリカ】

がく‐てん【楽典】

〔音〕(musical grammar)楽譜の読み書きに必要な基礎的な音楽の事項。音名・譜表・リズム・拍子・音程・音階など。また、それを記した書。

がく‐でん【学田】

勧学田の略。

がく‐でん【楽殿】

舞楽や音楽を演ずる建物。

がく‐でん【額殿】

神社・仏寺で奉納の額をかけておく建物。絵馬殿。額堂。

かく‐と【殻斗】

クリ・クヌギ・シイ・コナラなどブナ科植物の堅果の一部または全部を包む椀形または球形の構造。雌花の苞葉が変形したもの。クリのいが、どんぐりのお椀がこれに当たる。

⇒かくと‐か【殻斗科】

かく‐ど【角度】

①角の大きさ。

②物事を見る、その立場。視角。観点。「―を変えて考える」

⇒かくど‐けい【角度計】

かく‐ど【客土】

①旅行先の土地。他郷。外国。

②⇒きゃくど

かく‐ど【赫怒】

はげしく怒ること。

かく‐ど【確度】

確実さの程度。たしかさ。「―の高い情報」

がく‐と【学徒】

①学問の研究に従事する者。学者。研究者。

②学生と生徒。

⇒がくと‐しゅつじん【学徒出陣】

⇒がくと‐どういん【学徒動員】

がく‐と【学都】

学校が多い都市。

がく‐と【楽都】

音楽の盛んな都市。音楽の都。「―ウィーン」

かく‐とう【角灯】

ガラスで4面を張った四角のランプ。軒につり、また手にさげる。ランタン。泉鏡花、夜行巡査「柳の木立に隠見いんけんして、―あり、南をさして行く」

かく‐とう【角壔】‥タウ

(→)角柱かくちゅう2に同じ。

かく‐とう【客冬】

去年の冬。昨冬。

かく‐とう【格闘・挌闘】

組打ちして争うこと。懸命に取り組むこと。とっくみあい。「難問と―する」

⇒かくとう‐ぎ【格闘技】

かく‐とう【確答】‥タフ

はっきりした返事。「―を避ける」

かく‐どう【覚道】‥ダウ

真理をさとる道。悟道。平家物語2「―の花をささげて」

がく‐とう【学統】

学問の系統・系譜。「―を継ぐ」

がく‐とう【学頭】

①〔仏〕一宗・一派の学事を統すべつかさどる僧の役名。学頭職。左学頭・右学頭の別がある。

②勧学院において学長に選ばれ、学生の指導にあたる者。

③学校長、または教師の首席の位地にある者。

がく‐どう【学堂】‥ダウ

学問を教える所。学校。

がく‐どう【学童】

①[漢書芸文志「太史学童を試す」]学問をする児童。

②小学校に学ぶ児童。小学生。

⇒がくどう‐そかい【学童疎開】

⇒がくどう‐ほいく【学童保育】

⇒がくどう‐ようごいん【学童擁護員】

がく‐どう【学道】‥ダウ

仏道を学び修行すること。

がく‐どう【額堂】‥ダウ

(→)額殿がくでんに同じ。

かくとう‐ぎ【格闘技】

(→)格技に同じ。

⇒かく‐とう【格闘・挌闘】

がくどう‐そかい【学童疎開】

太平洋戦争の末期に、戦争の災禍を避けるため大都市の国民学校児童を、農山村地域に集団的または個人的に移動させたこと。

学童疎開の壮行会 1944年8月26日

提供:毎日新聞社

かく‐ちゅう【客中】

他郷に旅人としている間。旅行中。

かく‐ちゅう【郭中・廓中】クワク‥

くるわの中。かこいの中。

かく‐ちょう【拡張】クワクチヤウ

範囲または勢力をひろげて大きくすること。ひろがって大きくなること。「道路を―する」「領土の―」「軍備―」

⇒かくちょう‐かいしゃく【拡張解釈】

⇒かくちょう‐し【拡張子】

かく‐ちょう【格調】‥テウ

詩歌の体裁と調子。転じて、文章・演説などについてもいう。「―が高い」

⇒かくちょう‐は【格調派】

がく‐ちょう【学長】‥チヤウ

大学の長。校務をつかさどり、所属職員を統率・監督する。→総長2

がく‐ちょう【楽長】‥チヤウ

①楽団・楽隊の長、指揮者。

②宮内庁の楽部所属の楽人の長。3人が任じられ、首席楽長が全体を統括し、他の2人が雅楽と洋楽を分担してつかさどる。

がく‐ちょう【楽調】‥テウ

音楽の調子。

かくちょう‐かいしゃく【拡張解釈】クワクチヤウ‥

〔法〕(→)拡大解釈に同じ。

⇒かく‐ちょう【拡張】

かくちょう‐し【拡張子】クワクチヤウ‥

コンピューターのファイルの属性・内容を表すための文字列。ファイル名の、ピリオドで区切られた右側の部分。

⇒かく‐ちょう【拡張】

かくちょう‐は【格調派】‥テウ‥

中国清代、風格のととのい声調の調和した雄渾な表現を重んじた詩派。漢魏・盛唐詩をたっとぶ。沈徳潜しんとくせんが主唱。→性霊説

⇒かく‐ちょう【格調】

かく‐つう【各通】

①おのおのの書類・書状。

②書類などを各人へ1通ずつ送ること。

かく‐つう【角通】

角力すもうに関する知識や事情にくわしい人。

がく‐づか【額束】

鳥居の上部中央、島木と貫ぬきとの間にある束。多くはここに額を掲げる。額柱。→鳥居(図)

かく‐づけ【格付け】

①人や物をその資格・地位・能力などに応じて段階づけること。「Aクラスに―する」

②商品取引所の清算取引で、売買物件中のある商品を標準品とし、他の物をこれに比較し品位に応じて価格の差をつけること。

③債券の元利支払いの確実性についての等級づけ。会社の業績・財務内容などを基準にして行われ、社債の発行条件はこの等級によって異なる。

⇒かくづけ‐ひょう【格付表】

かくづけ‐ひょう【格付表】‥ヘウ

「格付け」3を一定の記号を用いて表にしたもの。

⇒かく‐づけ【格付け】

かぐつち‐の‐かみ【迦具土神】

記紀神話で、伊弉諾いざなぎ・伊弉冉いざなみ二尊の子。火をつかさどる神。誕生の際、母を焼死させたため、父に切り殺される。火産霊神ほむすびのかみ。

かく‐づと【角髱】

女の髪の結い方。髪のたぼを角形かくがたにしたもの。江戸時代の御殿女中などの間に行われた髪型。↔丸髱

がくっ‐と

〔副〕

①急激な発進・停止などで衝撃が起こるさま。「バスが―発車する」

②急に外れたり折れ曲がったりするさま。「―膝をつく」

③気力・体力の減退や物事の衰退が急激なさま。「失敗で―きた」

かく‐つば【角鍔】

刀剣の鍔の一種。形の四角なもの。↔丸鍔

かく‐づめ【角爪】

琴爪の一種。先端が長方形に近い角形のもの。生田いくた流で用いる。↔丸爪

かく‐て【掻く手】

引く手。誘う人。蜻蛉日記下「ささがにのいづこともなく吹く風は―あまたになりぞすらしも」

かく‐て【斯くて】

〔副・接続〕

このようにして。こうして。万葉集11「縦よしこのごろは―通はむ」。宇津保物語忠乞「―、また嵯峨の御時に」。「―一年が終わる」

⇒かくて‐も【斯くても】

⇒かくて‐も‐の‐こと‐に【斯くてものことに】

かく‐てい【各停】

各駅停車の略。

かく‐てい【角觝・角抵】

角力すもう。力くらべ。

かく‐てい【画定・劃定】クワク‥

くぎりをはっきりと定めること。「国境の―」

かく‐てい【客亭】

旅館。やどや。

かく‐てい【確定】

確かにきまること。定まって変動しないこと。「勝利が―する」

⇒かくてい‐きげん【確定期限】

⇒かくていき‐ばいばい【確定期売買】

⇒かくてい‐きゅうふ‐ねんきん【確定給付年金】

⇒かくてい‐きょしゅつ‐ねんきん【確定拠出年金】

⇒かくてい‐けっさん‐しゅぎ【確定決算主義】

⇒かくてい‐こうさい【確定公債】

⇒かくてい‐こうりょう【確定鉱量】

⇒かくてい‐さいけん【確定債権】

⇒かくてい‐さいばん【確定裁判】

⇒かくてい‐じょうけん【確定条件】

⇒かくてい‐しんこく【確定申告】

⇒かくてい‐ねんきん【確定年金】

⇒かくてい‐はんけつ【確定判決】

⇒かくてい‐ひづけ【確定日付】

⇒かくてい‐りつき‐しょうけん【確定利付証券】

⇒かくてい‐りょく【確定力】

かくてい‐きげん【確定期限】

〔法〕到来することが確実であり、その到来の時期も確定している期限。今から3年後の類。↔不確定期限。

⇒かく‐てい【確定】

かくていき‐ばいばい【確定期売買】

契約の性質または当事者の意思表示により、一定の日時または一定の期限内に履行しなければ目的を達し得ない売買。

⇒かく‐てい【確定】

かくてい‐きゅうふ‐ねんきん【確定給付年金】‥キフ‥

給付額や給付時期をあらかじめ確定させている年金。

⇒かく‐てい【確定】

かくてい‐きょしゅつ‐ねんきん【確定拠出年金】

加入者が確定した額を資金として拠出する年金。年金額は、年金資産の運用成果により給付開始時まで確定しない。アメリカの確定拠出年金401kにちなみ、日本版401kとも呼ばれる。

⇒かく‐てい【確定】

かくてい‐けっさん‐しゅぎ【確定決算主義】

確定した決算を基礎とし、これに税務上要請される修正を施して、法人の課税所得を算定する考え方。法人税法74条で規定。

⇒かく‐てい【確定】

かくてい‐こうさい【確定公債】

確定した償還基金のある公債。今日では一般に償還期限が長期にわたる公債を意味し、この中には償還期限がない永遠公債をも含む。↔流動公債。

⇒かく‐てい【確定】

かくてい‐こうりょう【確定鉱量】‥クワウリヤウ

採掘の対象となる鉱床のうち、坑道または試錐により容積と品位が確認された鉱石量。

⇒かく‐てい【確定】

かくてい‐さいけん【確定債権】

破産や会社更生・民事再生における債権調査の手続で、管財人および届出債権者が異議を述べなかったため、または異議が排斥されたため、確定した債権。

⇒かく‐てい【確定】

かくてい‐さいばん【確定裁判】

不服申立期間の経過などによって、通常の方法による不服の申立てが不可能になった裁判。

⇒かく‐てい【確定】

かくてい‐じょうけん【確定条件】‥デウ‥

すでに起きたことを前提にした条件。↔仮定条件。

⇒かく‐てい【確定】

かくてい‐しんこく【確定申告】

申告納税を行う場合に、納税義務者がその年の実績に基づいて、所得金額とそれに対する税額とを計算し、源泉徴収額や予定納税額との過不足を確定して申告納付すること。

⇒かく‐てい【確定】

かくてい‐ねんきん【確定年金】

年金保険1の一種。あらかじめ確定された期間、被保険者の生死にかかわらず支給される年金。→終身年金→有期年金。

⇒かく‐てい【確定】

かくてい‐はんけつ【確定判決】

確定した判決。判決は上訴期間の経過、上訴権の放棄、上訴を行わない合意、または上告審の判決言渡しによって確定する。執行力・既判力等の判決の効力は、確定判決に生ずるのが原則。

⇒かく‐てい【確定】

かくてい‐ひづけ【確定日付】

証書に記載された日付で法律上その正確性が保障されるもの。公正証書の作成日付や内容証明郵便の受付日付の類。

⇒かく‐てい【確定】

かくてい‐りつき‐しょうけん【確定利付証券】

一定の利子の支払いがあらかじめ約束されている有価証券。国債・地方債・公社債券などの大部分がこれに当たる。

⇒かく‐てい【確定】

かくてい‐りょく【確定力】

民事訴訟法および刑事訴訟法上、判決が上訴によって取り消される可能性がなくなったこと、および、これによってその内容が争い得ないものとなったこと。→既判力

⇒かく‐てい【確定】

カクテキ

(朝鮮語k'aktugi)角切り大根のキムチ。

がく‐てき【学的】

学問としての要件に適合しているさま。体系的・組織的・合理的などを意味する。

かくて‐も【斯くても】

〔副〕

①このようにしても。徒然草「―あられけるよ」

②いずれにしても。所詮。源氏物語帚木「―今はいふかひなき宿世すくせなりければ」

⇒かく‐て【斯くて】

かくて‐も‐の‐こと‐に【斯くてものことに】

いっそのことに。むしろ。

⇒かく‐て【斯くて】

カクテル【cocktail アメリカ】

①ウィスキー・ブランデー・ジン・ウォツカ・リキュールなどの洋酒をベースとし、シロップ・果汁・炭酸飲料・香料・氷片などを調合した混成酒。アメリカから始まった。混合酒。コクテール。

②いろいろなものを混ぜあわせたもの。「フルーツ‐―」「―‐ジュース」

③オードブルの一種。カキ・エビ・カニなどにカクテル‐ソースを添え、カクテル‐グラスに盛り冷やして供する。コクテール。

⇒カクテル‐グラス【cocktail glass アメリカ】

⇒カクテル‐こうせん【カクテル光線】

⇒カクテル‐ソース【cocktail sauce アメリカ】

⇒カクテル‐ドレス【cocktail dress】

⇒カクテル‐パーティー【cocktail party アメリカ】

⇒カクテル‐ラウンジ【cocktail lounge アメリカ】

カクテル‐グラス【cocktail glass アメリカ】

カクテルを飲むための、円錐形で脚付きの薄手の小形グラス。→グラス(図)。

⇒カクテル【cocktail アメリカ】

カクテル‐こうせん【カクテル光線】‥クワウ‥

競技場の夜間照明の光線。プレーがよく見えるように、ナトリウム灯・水銀灯などさまざまな光線を混ぜる。

⇒カクテル【cocktail アメリカ】

カクテル‐ソース【cocktail sauce アメリカ】

トマト‐ケチャップを主材料とし、タバスコ・ウスター‐ソースなどを加えたソース。魚介類のカクテルに用いる。

⇒カクテル【cocktail アメリカ】

カクテル‐ドレス【cocktail dress】

夕方に着る、比較的略式の集まりやカクテル‐パーティー用のドレス。特に定まった型はないが、普通丈でイブニング‐ドレスよりもくだけたもの。

⇒カクテル【cocktail アメリカ】

カクテル‐パーティー【cocktail party アメリカ】

カクテルを主とした立食の宴会。

⇒カクテル【cocktail アメリカ】

カクテル‐ラウンジ【cocktail lounge アメリカ】

ホテル・空港などの、バーを備えた談話室。

⇒カクテル【cocktail アメリカ】

がく‐てん【楽典】

〔音〕(musical grammar)楽譜の読み書きに必要な基礎的な音楽の事項。音名・譜表・リズム・拍子・音程・音階など。また、それを記した書。

がく‐でん【学田】

勧学田の略。

がく‐でん【楽殿】

舞楽や音楽を演ずる建物。

がく‐でん【額殿】

神社・仏寺で奉納の額をかけておく建物。絵馬殿。額堂。

かく‐と【殻斗】

クリ・クヌギ・シイ・コナラなどブナ科植物の堅果の一部または全部を包む椀形または球形の構造。雌花の苞葉が変形したもの。クリのいが、どんぐりのお椀がこれに当たる。

⇒かくと‐か【殻斗科】

かく‐ど【角度】

①角の大きさ。

②物事を見る、その立場。視角。観点。「―を変えて考える」

⇒かくど‐けい【角度計】

かく‐ど【客土】

①旅行先の土地。他郷。外国。

②⇒きゃくど

かく‐ど【赫怒】

はげしく怒ること。

かく‐ど【確度】

確実さの程度。たしかさ。「―の高い情報」

がく‐と【学徒】

①学問の研究に従事する者。学者。研究者。

②学生と生徒。

⇒がくと‐しゅつじん【学徒出陣】

⇒がくと‐どういん【学徒動員】

がく‐と【学都】

学校が多い都市。

がく‐と【楽都】

音楽の盛んな都市。音楽の都。「―ウィーン」

かく‐とう【角灯】

ガラスで4面を張った四角のランプ。軒につり、また手にさげる。ランタン。泉鏡花、夜行巡査「柳の木立に隠見いんけんして、―あり、南をさして行く」

かく‐とう【角壔】‥タウ

(→)角柱かくちゅう2に同じ。

かく‐とう【客冬】

去年の冬。昨冬。

かく‐とう【格闘・挌闘】

組打ちして争うこと。懸命に取り組むこと。とっくみあい。「難問と―する」

⇒かくとう‐ぎ【格闘技】

かく‐とう【確答】‥タフ

はっきりした返事。「―を避ける」

かく‐どう【覚道】‥ダウ

真理をさとる道。悟道。平家物語2「―の花をささげて」

がく‐とう【学統】

学問の系統・系譜。「―を継ぐ」

がく‐とう【学頭】

①〔仏〕一宗・一派の学事を統すべつかさどる僧の役名。学頭職。左学頭・右学頭の別がある。

②勧学院において学長に選ばれ、学生の指導にあたる者。

③学校長、または教師の首席の位地にある者。

がく‐どう【学堂】‥ダウ

学問を教える所。学校。

がく‐どう【学童】

①[漢書芸文志「太史学童を試す」]学問をする児童。

②小学校に学ぶ児童。小学生。

⇒がくどう‐そかい【学童疎開】

⇒がくどう‐ほいく【学童保育】

⇒がくどう‐ようごいん【学童擁護員】

がく‐どう【学道】‥ダウ

仏道を学び修行すること。

がく‐どう【額堂】‥ダウ

(→)額殿がくでんに同じ。

かくとう‐ぎ【格闘技】

(→)格技に同じ。

⇒かく‐とう【格闘・挌闘】

がくどう‐そかい【学童疎開】

太平洋戦争の末期に、戦争の災禍を避けるため大都市の国民学校児童を、農山村地域に集団的または個人的に移動させたこと。

学童疎開の壮行会 1944年8月26日

提供:毎日新聞社

学童疎開

提供:NHK

⇒がく‐どう【学童】

がくどう‐ほいく【学童保育】

共働きなどにより昼間保護者が家にいない家庭の学齢児童を、放課後や休暇中に保育すること。1997年児童福祉法改正により、放課後児童健全育成事業として法制化。

⇒がく‐どう【学童】

がくどう‐ようごいん【学童擁護員】‥ヰン

道路交通法に基づき、幼児・児童の登下校時の安全を確保する指導員。通称、緑のおばさん。

⇒がく‐どう【学童】

がくどうようじんしゅう【学道用心集】‥ダウ‥シフ

曹洞宗の開祖、道元が仏教を学ぶ初心者のために、その用心を10カ条にまとめて説いた書。1巻。永平初祖学道用心集。

がく‐とうろう【額灯籠】

(→)「がくあんどん」に同じ。

かくと‐か【殻斗科】‥クワ

〔植〕ブナ科の旧称。コクト科ともいう。

⇒かく‐と【殻斗】

かく‐とく【獲得】クワク‥

手に入れること。得ること。「賞金を―する」

⇒かくとく‐けいしつ【獲得形質】

⇒かくとく‐めんえき【獲得免疫】

がく‐とく【学徳】

学問と徳行。

かくとく‐けいしつ【獲得形質】クワク‥

〔生〕発生過程または生後に、環境の影響や訓練によって個体が得た形質。その遺伝は否定されている。

⇒かく‐とく【獲得】

かくとく‐めんえき【獲得免疫】クワク‥

出生後、抗原に接触することによって生体内に成立する免疫。↔自然免疫

⇒かく‐とく【獲得】

かくど‐けい【角度計】

(→)測角器そっかくきに同じ。

⇒かく‐ど【角度】

かく‐どけい【角時計】

角形につくった時計。特に六角形・八角形などの掛時計。

かく‐と‐した【確とした】

たしかな。

がくと‐しゅつじん【学徒出陣】‥ヂン

太平洋戦争下の1943年、学生・生徒(主として法文科系)の徴兵猶予を停止し、陸海軍に入隊・出征させたこと。

学徒出陣壮行会 1943年10月21日(神宮外苑)

提供:毎日新聞社

学童疎開

提供:NHK

⇒がく‐どう【学童】

がくどう‐ほいく【学童保育】

共働きなどにより昼間保護者が家にいない家庭の学齢児童を、放課後や休暇中に保育すること。1997年児童福祉法改正により、放課後児童健全育成事業として法制化。

⇒がく‐どう【学童】

がくどう‐ようごいん【学童擁護員】‥ヰン

道路交通法に基づき、幼児・児童の登下校時の安全を確保する指導員。通称、緑のおばさん。

⇒がく‐どう【学童】

がくどうようじんしゅう【学道用心集】‥ダウ‥シフ

曹洞宗の開祖、道元が仏教を学ぶ初心者のために、その用心を10カ条にまとめて説いた書。1巻。永平初祖学道用心集。

がく‐とうろう【額灯籠】

(→)「がくあんどん」に同じ。

かくと‐か【殻斗科】‥クワ

〔植〕ブナ科の旧称。コクト科ともいう。

⇒かく‐と【殻斗】

かく‐とく【獲得】クワク‥

手に入れること。得ること。「賞金を―する」

⇒かくとく‐けいしつ【獲得形質】

⇒かくとく‐めんえき【獲得免疫】

がく‐とく【学徳】

学問と徳行。

かくとく‐けいしつ【獲得形質】クワク‥

〔生〕発生過程または生後に、環境の影響や訓練によって個体が得た形質。その遺伝は否定されている。

⇒かく‐とく【獲得】

かくとく‐めんえき【獲得免疫】クワク‥

出生後、抗原に接触することによって生体内に成立する免疫。↔自然免疫

⇒かく‐とく【獲得】

かくど‐けい【角度計】

(→)測角器そっかくきに同じ。

⇒かく‐ど【角度】

かく‐どけい【角時計】

角形につくった時計。特に六角形・八角形などの掛時計。

かく‐と‐した【確とした】

たしかな。

がくと‐しゅつじん【学徒出陣】‥ヂン

太平洋戦争下の1943年、学生・生徒(主として法文科系)の徴兵猶予を停止し、陸海軍に入隊・出征させたこと。

学徒出陣壮行会 1943年10月21日(神宮外苑)

提供:毎日新聞社

学徒出陣

提供:NHK

⇒がく‐と【学徒】

がくと‐どういん【学徒動員】‥ヰン

太平洋戦争下における労働力不足を補うため、学生・生徒に対して強制された勤労動員。1938年公布の国家総動員法に基づいて実施され、戦争の深刻化につれ拡大。44年には学徒勤労令が出され、中等学校以上のほぼ全員を軍需工場などに動員・配置した。

軍需工場で働く大学生 1941年9月7日

提供:毎日新聞社

学徒出陣

提供:NHK

⇒がく‐と【学徒】

がくと‐どういん【学徒動員】‥ヰン

太平洋戦争下における労働力不足を補うため、学生・生徒に対して強制された勤労動員。1938年公布の国家総動員法に基づいて実施され、戦争の深刻化につれ拡大。44年には学徒勤労令が出され、中等学校以上のほぼ全員を軍需工場などに動員・配置した。

軍需工場で働く大学生 1941年9月7日

提供:毎日新聞社

⇒がく‐と【学徒】

かくない【角内】

武家の下僕の通称。角助。

かく‐ない【郭内・廓内】クワク‥

くるわのうち。一定の区画のうち。

かく‐ない【閣内】

内閣の内部。総理大臣以下各国務大臣の範囲内。↔閣外

がく‐ない【学内】

学校、特に大学の組織や敷地の内部。

かく‐ながら【斯くながら】

このまま。このままの状態で。源氏物語桐壺「―ともかくもならむを御覧じ果てむと」

カグナミ【江南・漢南】

(「江南」の朝鮮音から)刀の鍔つばの一種。江戸時代、中国の江南地方から南蛮船で舶載された鍔。また、それを日本で模して作った鍔。

かく‐なわ【結果・香菓泡】

(カクノアワの約)

①ひもを結んだような曲がりくねった形にした、昔の揚げ菓子。材料不明。江家次第10「唐菓子二杯、―一杯」

②1のように曲がりくねり交錯するさま。古今和歌集雑体「―に思ひ乱れて」

③刀をふり回し、交錯させて使うこと。平家物語4「蜘蛛手、―、十文字…八方すかさず斬つたりけり」

かく‐に【角煮】

材料を角切りにして煮ること。また、その料理。主にカツオや豚肉などを用いる。

かく‐にち【隔日】

(カクジツとも)1日おき。

かくにょ【覚如】

鎌倉後期の浄土真宗の僧。本願寺の創建者で本願寺3世。諱いみなは宗昭。親鸞の曾孫。親鸞至上主義と血脈重視を以て真宗内での正統性を強調、後の発展の基礎を作った。著「報恩講式」「親鸞聖人伝絵」「改邪鈔」など。(1270〜1351)

かく‐にん【確認】

①たしかにそうだと認めること。また、はっきりたしかめること。「自分の筆跡であることを―する」「安否の―が先決だ」

②〔法〕特定の事実または法律関係の存否を行政庁が判断認定すること。確認行為。当選人の決定、恩給権の裁定などがその例。

⇒かくにん‐しんようじょう【確認信用状】

⇒かくにん‐そしょう【確認訴訟】

⇒かくにん‐だんたい【確認団体】

⇒かくにん‐はんけつ【確認判決】

がく‐にん【学人】

仏道に参学し修行する者。正法眼蔵一顆明珠「―いかが会得せん」

がく‐にん【楽人】

(→)「がくじん」に同じ。源氏物語竹河「かの蔵人の少将、―の数のうちにありけり」

かくにん‐しんようじょう【確認信用状】‥ジヤウ

信用状発行銀行以外の銀行がその信用状に基づいて振り出された手形の引受け・支払いを自行自身で確約する信用状。

⇒かく‐にん【確認】

かくにん‐そしょう【確認訴訟】

特定の権利または法律関係の存在または不存在を主張し、これについて判決を求めるための訴訟。

⇒かく‐にん【確認】

かくにん‐だんたい【確認団体】

総務大臣等から確認書の交付を受け、選挙期間中に一定の範囲内で政治活動ができる政治団体。

⇒かく‐にん【確認】

かくにん‐はんけつ【確認判決】

確認訴訟で原告の請求を認める判決。

⇒かく‐にん【確認】

かぐ‐ぬし【家具塗師】

漆細工の食器をつくる職人。世間胸算用3「―の所へ養子に行きて」

かく・ねる【隠ねる】

〔自下一〕

「かくれる」の訛。

かく‐ねん【客年】

去年。昨年。客歳。きゃくねん。

かく‐ねん【隔年】

なか1年を隔てること。1年おき。「―に開催する」

⇒かくねん‐けつじつ【隔年結実】

がく‐ねん【学年】

①学校における1年の修学期間。日本では現在4月に始まり翌年3月に終わる。

②1年の学習を単位として進級する学校の修学段階。

かくねん‐けつじつ【隔年結実】

結実が隔年になる現象。カキなどの果樹が或る年非常によく果実を結ぶと、そのために樹が弱って翌年はほとんど果実を結ばず、生年なりどしとふなり年とを繰り返す。

⇒かく‐ねん【隔年】

かくねん‐むしょう【廓然無聖】クワク‥シヤウ

(禅宗の語)からりと開けた悟りの境地においては、もはや捨てるべき迷いも、求むべき悟りもないということ。

かく‐ねんりょう【核燃料】‥レウ

ウラン・プルトニウムなど、原子炉内で原子核分裂によって熱源にするために用いる物質。

⇒かくねんりょう‐サイクル【核燃料サイクル】

⇒かくねんりょう‐さいしょり【核燃料再処理】

かくねんりょう‐サイクル【核燃料サイクル】‥レウ‥

ウラン鉱の採鉱から濃縮・加工・利用、使用済み燃料の再処理・廃棄ないし再利用にいたるまでの全過程。

⇒かく‐ねんりょう【核燃料】

かくねんりょう‐さいしょり【核燃料再処理】‥レウ‥

使用済みの核燃料から残ったウランや転換で生じたプルトニウムを回収し、放射性廃棄物を処分できるようにするための化学処理。

⇒かく‐ねんりょう【核燃料】

かく‐の‐あわ【結果・香菓泡】

(→)「かくなわ」1に同じ。〈倭名類聚鈔16〉

かく‐のう【格納】‥ナフ

しまい入れること。

⇒かくのう‐こ【格納庫】

かくのう‐こ【格納庫】‥ナフ‥

航空機などを格納する倉庫や建物。

⇒かく‐のう【格納】

かく‐の‐かさ【核の傘】

自国の安全を核保有国の核抑止力に依存して確保しようとすること。

かく‐の‐ごと【斯くの如】

(→)「かくのごとく」に同じ。万葉集20「山吹の花の盛りに―君を見まくは千歳にもがも」

かく‐の‐ごとく【斯くの如く】

このように。かように。古今和歌集序「この歌も―なるべし」

かく‐の‐ごとし【斯くの如し・如此・如斯】

このようである。

かく‐の‐このみ【香の菓】

(かおりのよい果実の意)タチバナの実。かくのみ。万葉集18「時じくの―」

かく‐の‐さんとうぶん【角の三等分】

与えられた角の三等分を作図する問題。古代ギリシアの幾何学三大問題の一つ。定規とコンパスだけでは作図不能。→三大問題

がく‐の‐し【楽の師】

音楽を奏する人。がくし。宇津保物語楼上下「―の心ととのへて深き遺言せし琴なり」

かくのだて【角館】

秋田県仙北せんぼく市の地名。横手盆地北部に位置し、農産物・木材の集散地。もと城下町で、武家屋敷を多く残す。

角館

撮影:新海良夫

⇒がく‐と【学徒】

かくない【角内】

武家の下僕の通称。角助。

かく‐ない【郭内・廓内】クワク‥

くるわのうち。一定の区画のうち。

かく‐ない【閣内】

内閣の内部。総理大臣以下各国務大臣の範囲内。↔閣外

がく‐ない【学内】

学校、特に大学の組織や敷地の内部。

かく‐ながら【斯くながら】

このまま。このままの状態で。源氏物語桐壺「―ともかくもならむを御覧じ果てむと」

カグナミ【江南・漢南】

(「江南」の朝鮮音から)刀の鍔つばの一種。江戸時代、中国の江南地方から南蛮船で舶載された鍔。また、それを日本で模して作った鍔。

かく‐なわ【結果・香菓泡】

(カクノアワの約)

①ひもを結んだような曲がりくねった形にした、昔の揚げ菓子。材料不明。江家次第10「唐菓子二杯、―一杯」

②1のように曲がりくねり交錯するさま。古今和歌集雑体「―に思ひ乱れて」

③刀をふり回し、交錯させて使うこと。平家物語4「蜘蛛手、―、十文字…八方すかさず斬つたりけり」

かく‐に【角煮】

材料を角切りにして煮ること。また、その料理。主にカツオや豚肉などを用いる。

かく‐にち【隔日】

(カクジツとも)1日おき。

かくにょ【覚如】

鎌倉後期の浄土真宗の僧。本願寺の創建者で本願寺3世。諱いみなは宗昭。親鸞の曾孫。親鸞至上主義と血脈重視を以て真宗内での正統性を強調、後の発展の基礎を作った。著「報恩講式」「親鸞聖人伝絵」「改邪鈔」など。(1270〜1351)

かく‐にん【確認】

①たしかにそうだと認めること。また、はっきりたしかめること。「自分の筆跡であることを―する」「安否の―が先決だ」

②〔法〕特定の事実または法律関係の存否を行政庁が判断認定すること。確認行為。当選人の決定、恩給権の裁定などがその例。

⇒かくにん‐しんようじょう【確認信用状】

⇒かくにん‐そしょう【確認訴訟】

⇒かくにん‐だんたい【確認団体】

⇒かくにん‐はんけつ【確認判決】

がく‐にん【学人】

仏道に参学し修行する者。正法眼蔵一顆明珠「―いかが会得せん」

がく‐にん【楽人】

(→)「がくじん」に同じ。源氏物語竹河「かの蔵人の少将、―の数のうちにありけり」

かくにん‐しんようじょう【確認信用状】‥ジヤウ

信用状発行銀行以外の銀行がその信用状に基づいて振り出された手形の引受け・支払いを自行自身で確約する信用状。

⇒かく‐にん【確認】

かくにん‐そしょう【確認訴訟】

特定の権利または法律関係の存在または不存在を主張し、これについて判決を求めるための訴訟。

⇒かく‐にん【確認】

かくにん‐だんたい【確認団体】

総務大臣等から確認書の交付を受け、選挙期間中に一定の範囲内で政治活動ができる政治団体。

⇒かく‐にん【確認】

かくにん‐はんけつ【確認判決】

確認訴訟で原告の請求を認める判決。

⇒かく‐にん【確認】

かぐ‐ぬし【家具塗師】

漆細工の食器をつくる職人。世間胸算用3「―の所へ養子に行きて」

かく・ねる【隠ねる】

〔自下一〕

「かくれる」の訛。

かく‐ねん【客年】

去年。昨年。客歳。きゃくねん。

かく‐ねん【隔年】

なか1年を隔てること。1年おき。「―に開催する」

⇒かくねん‐けつじつ【隔年結実】

がく‐ねん【学年】

①学校における1年の修学期間。日本では現在4月に始まり翌年3月に終わる。

②1年の学習を単位として進級する学校の修学段階。

かくねん‐けつじつ【隔年結実】

結実が隔年になる現象。カキなどの果樹が或る年非常によく果実を結ぶと、そのために樹が弱って翌年はほとんど果実を結ばず、生年なりどしとふなり年とを繰り返す。

⇒かく‐ねん【隔年】

かくねん‐むしょう【廓然無聖】クワク‥シヤウ

(禅宗の語)からりと開けた悟りの境地においては、もはや捨てるべき迷いも、求むべき悟りもないということ。

かく‐ねんりょう【核燃料】‥レウ

ウラン・プルトニウムなど、原子炉内で原子核分裂によって熱源にするために用いる物質。

⇒かくねんりょう‐サイクル【核燃料サイクル】

⇒かくねんりょう‐さいしょり【核燃料再処理】

かくねんりょう‐サイクル【核燃料サイクル】‥レウ‥

ウラン鉱の採鉱から濃縮・加工・利用、使用済み燃料の再処理・廃棄ないし再利用にいたるまでの全過程。

⇒かく‐ねんりょう【核燃料】

かくねんりょう‐さいしょり【核燃料再処理】‥レウ‥

使用済みの核燃料から残ったウランや転換で生じたプルトニウムを回収し、放射性廃棄物を処分できるようにするための化学処理。

⇒かく‐ねんりょう【核燃料】

かく‐の‐あわ【結果・香菓泡】

(→)「かくなわ」1に同じ。〈倭名類聚鈔16〉

かく‐のう【格納】‥ナフ

しまい入れること。

⇒かくのう‐こ【格納庫】

かくのう‐こ【格納庫】‥ナフ‥

航空機などを格納する倉庫や建物。

⇒かく‐のう【格納】

かく‐の‐かさ【核の傘】

自国の安全を核保有国の核抑止力に依存して確保しようとすること。

かく‐の‐ごと【斯くの如】

(→)「かくのごとく」に同じ。万葉集20「山吹の花の盛りに―君を見まくは千歳にもがも」

かく‐の‐ごとく【斯くの如く】

このように。かように。古今和歌集序「この歌も―なるべし」

かく‐の‐ごとし【斯くの如し・如此・如斯】

このようである。

かく‐の‐このみ【香の菓】

(かおりのよい果実の意)タチバナの実。かくのみ。万葉集18「時じくの―」

かく‐の‐さんとうぶん【角の三等分】

与えられた角の三等分を作図する問題。古代ギリシアの幾何学三大問題の一つ。定規とコンパスだけでは作図不能。→三大問題

がく‐の‐し【楽の師】

音楽を奏する人。がくし。宇津保物語楼上下「―の心ととのへて深き遺言せし琴なり」

かくのだて【角館】

秋田県仙北せんぼく市の地名。横手盆地北部に位置し、農産物・木材の集散地。もと城下町で、武家屋敷を多く残す。

角館

撮影:新海良夫

がく‐の‐どう【楽の堂・額の堂】‥ダウ

陣所に設けた小屋で、物見の番人を置く所。甲陽軍鑑15「萩原常陸守…相図の物見、―」

がく‐の‐はな【額の花】

ガクアジサイの花。〈[季]夏〉

がく‐の‐ふね【楽の船】

中で音楽を奏して遊ぶ船。源氏物語紅葉賀「例の―ども漕ぎめぐりて」

かく‐の‐ふゆ【核の冬】

(nuclear winter)核戦争後の大火災の結果、上空へ舞い上がる塵や煤すすが地球をとりまき、太陽光線をさえぎって起こると予想される寒冷化現象。1983年アメリカの科学者たちが提唱。

がく‐の‐ま【額の間】

大極殿・紫宸殿・清涼殿などの南廂ひさしの中央の間(柱と柱との間)。その上長押かみなげしに殿の名を書いた額がかけてあるからいう。

かく‐の‐み【香菓】

(→)「かくのこのみ」に同じ。〈垂仁紀訓注〉

かく‐のみ【斯くのみ】

これほどに。かくばかり。万葉集5「世間よのなかは―ならし」

かく‐の‐やまい【膈の病】‥ヤマヒ

(→)膈症かくしょうに同じ。

かく‐のり【角乗り】

①水上に流す角材の上に乗って角材を足で転がし操ること。

②角材を水に浮かべ、それに乗って種々の軽業をすること。

かく‐は【各派】

それぞれの流派や党派。

がく‐は【学派】

学問上の流派。

かく‐はいきぶつ【核廃棄物】

(→)放射性廃棄物に同じ。

かく‐ばかり【斯く許り】

これほど。こんなにも。万葉集2「―恋に沈まむ手童児たわらわのごと」

かく‐はく【郭璞】クワク‥

東晋の文人。字は景純。博学高才、詞賦は東晋第一と称せられた。元帝に仕え、尚書郎となったが、王敦がそむこうとした時、諫めて殺された。著「爾雅注」「山海経注」「楚辞注」など。(276〜324)

かく‐ばくはつ【核爆発】

核反応によっておこる爆発。

かく‐ばしら【角柱】

①四角な柱。↔丸柱。

②竹の異称。呉竹集「―とは竹をいふ也」

がく‐ばしら【額柱】

(→)額束がくづかに同じ。

かく‐はずれ【格外れ】‥ハヅレ

規格からはずれていること。また、そのもの。

かく‐はつ【鶴髪】

(鶴の羽の白い色にたとえていう)白髪。しらが。つるのかみ。

⇒かくはつ‐どうがん【鶴髪童顔】

かく‐ばつ【画伐・劃伐】クワク‥

森林に一定の区画を定めて、その区域内の樹木を伐ること。

がく‐ばつ【学閥】

ある学校の出身者、ある学派に属する学者によって作られる派閥。

かくはつ‐どうがん【鶴髪童顔】

頭は白髪であるが、顔がつやつやして子供のようであること。また、そういう人。

⇒かく‐はつ【鶴髪】

かく‐ば・る【角張る】

〔自五〕

①四角く、かどが出る。かど張る。「―・った顔」

②くつろがないで堅苦しくする。四角張る。「―・らぬ態度」

かく‐はん【各般】

もろもろ。いろいろ。諸般。

かく‐はん【拡販】クワク‥

拡大販売の略。販売数拡大の運動。

かく‐はん【隔板】

船舶内の積荷の移動を防ぐために、船倉内に設ける仕切りの板。仕切板。

かく‐はん【攪拌】

(コウハンの慣用読み)かきまわすこと。かきまぜること。「―機」

かくばん【覚鑁】

平安後期、真言宗新義派の開祖。伝法院流の祖。肥前の人。仁和寺の寛助や三井寺の覚猷らに東密・台密を学び、高野山に登る。鳥羽上皇の帰依をうけて大伝法院を開き、金剛峯寺の座主を兼ねたが、一山の反対にあい、紀州根来ねごろに移った。著「五輪九字明秘密釈」など。諡号しごうは興教大師。(1095〜1143)

かく‐ばん【隔晩】

一夜を隔てること。一晩おき。

かく‐ばん【隔番】

1度おき、または1日おきに交代して番に当たること。歌舞伎、小袖曾我薊色縫「氏子の者が―に岩戸神楽を勤むるが役」

がく‐ばん【額判】

額銀がくぎんの別称。

かく‐はんのう【核反応】‥オウ

原子核が中性子あるいは他の原子核や電子・光子などと衝突して行う反応。原子核反応。

かく‐ひ【角皮】

〔生〕(→)クチクラに同じ。

がく‐ひ【学費】

勉学に要する費用。学資。「―を稼ぐ」

がく‐ひ【岳飛】

南宋の武将。字は鵬挙。河南湯陰の人。高宗に仕え、江淮を平定し、「精忠岳飛」と記した旗

がく‐の‐どう【楽の堂・額の堂】‥ダウ

陣所に設けた小屋で、物見の番人を置く所。甲陽軍鑑15「萩原常陸守…相図の物見、―」

がく‐の‐はな【額の花】

ガクアジサイの花。〈[季]夏〉

がく‐の‐ふね【楽の船】

中で音楽を奏して遊ぶ船。源氏物語紅葉賀「例の―ども漕ぎめぐりて」

かく‐の‐ふゆ【核の冬】

(nuclear winter)核戦争後の大火災の結果、上空へ舞い上がる塵や煤すすが地球をとりまき、太陽光線をさえぎって起こると予想される寒冷化現象。1983年アメリカの科学者たちが提唱。

がく‐の‐ま【額の間】

大極殿・紫宸殿・清涼殿などの南廂ひさしの中央の間(柱と柱との間)。その上長押かみなげしに殿の名を書いた額がかけてあるからいう。

かく‐の‐み【香菓】

(→)「かくのこのみ」に同じ。〈垂仁紀訓注〉

かく‐のみ【斯くのみ】

これほどに。かくばかり。万葉集5「世間よのなかは―ならし」

かく‐の‐やまい【膈の病】‥ヤマヒ

(→)膈症かくしょうに同じ。

かく‐のり【角乗り】

①水上に流す角材の上に乗って角材を足で転がし操ること。

②角材を水に浮かべ、それに乗って種々の軽業をすること。

かく‐は【各派】

それぞれの流派や党派。

がく‐は【学派】

学問上の流派。

かく‐はいきぶつ【核廃棄物】

(→)放射性廃棄物に同じ。

かく‐ばかり【斯く許り】

これほど。こんなにも。万葉集2「―恋に沈まむ手童児たわらわのごと」

かく‐はく【郭璞】クワク‥

東晋の文人。字は景純。博学高才、詞賦は東晋第一と称せられた。元帝に仕え、尚書郎となったが、王敦がそむこうとした時、諫めて殺された。著「爾雅注」「山海経注」「楚辞注」など。(276〜324)

かく‐ばくはつ【核爆発】

核反応によっておこる爆発。

かく‐ばしら【角柱】

①四角な柱。↔丸柱。

②竹の異称。呉竹集「―とは竹をいふ也」

がく‐ばしら【額柱】

(→)額束がくづかに同じ。

かく‐はずれ【格外れ】‥ハヅレ

規格からはずれていること。また、そのもの。

かく‐はつ【鶴髪】

(鶴の羽の白い色にたとえていう)白髪。しらが。つるのかみ。

⇒かくはつ‐どうがん【鶴髪童顔】

かく‐ばつ【画伐・劃伐】クワク‥

森林に一定の区画を定めて、その区域内の樹木を伐ること。

がく‐ばつ【学閥】

ある学校の出身者、ある学派に属する学者によって作られる派閥。

かくはつ‐どうがん【鶴髪童顔】

頭は白髪であるが、顔がつやつやして子供のようであること。また、そういう人。

⇒かく‐はつ【鶴髪】

かく‐ば・る【角張る】

〔自五〕

①四角く、かどが出る。かど張る。「―・った顔」

②くつろがないで堅苦しくする。四角張る。「―・らぬ態度」

かく‐はん【各般】

もろもろ。いろいろ。諸般。

かく‐はん【拡販】クワク‥

拡大販売の略。販売数拡大の運動。

かく‐はん【隔板】

船舶内の積荷の移動を防ぐために、船倉内に設ける仕切りの板。仕切板。

かく‐はん【攪拌】

(コウハンの慣用読み)かきまわすこと。かきまぜること。「―機」

かくばん【覚鑁】

平安後期、真言宗新義派の開祖。伝法院流の祖。肥前の人。仁和寺の寛助や三井寺の覚猷らに東密・台密を学び、高野山に登る。鳥羽上皇の帰依をうけて大伝法院を開き、金剛峯寺の座主を兼ねたが、一山の反対にあい、紀州根来ねごろに移った。著「五輪九字明秘密釈」など。諡号しごうは興教大師。(1095〜1143)

かく‐ばん【隔晩】

一夜を隔てること。一晩おき。

かく‐ばん【隔番】

1度おき、または1日おきに交代して番に当たること。歌舞伎、小袖曾我薊色縫「氏子の者が―に岩戸神楽を勤むるが役」

がく‐ばん【額判】

額銀がくぎんの別称。

かく‐はんのう【核反応】‥オウ

原子核が中性子あるいは他の原子核や電子・光子などと衝突して行う反応。原子核反応。

かく‐ひ【角皮】

〔生〕(→)クチクラに同じ。

がく‐ひ【学費】

勉学に要する費用。学資。「―を稼ぐ」

がく‐ひ【岳飛】

南宋の武将。字は鵬挙。河南湯陰の人。高宗に仕え、江淮を平定し、「精忠岳飛」と記した旗広辞苑 ページ 3526 での【○客星御座を犯す】単語。