複数辞典一括検索+![]()

![]()

○吉凶は糾える縄の如しきっきょうはあざなえるなわのごとし🔗⭐🔉

○吉凶は糾える縄の如しきっきょうはあざなえるなわのごとし

[孫楚、詩]撚り合わせた縄のように、吉事と凶事とは常に入れかわりながら変転するものだ。禍福は糾える縄の如し。

⇒きっ‐きょう【吉凶】

きっ‐きん【喫緊】

さしせまって大切なこと。吃緊。「―の要事」

キック【kick】

蹴ること。特に、サッカー・ラグビーなどで球を蹴ること。

⇒キック‐オフ【kickoff】

⇒キック‐ステップ【kick step】

⇒キック‐ターン【kick turn】

⇒キック‐バック【kickback】

⇒キック‐ボード【kickboard】

⇒キック‐ボール【kick ball】

⇒キック‐ボクシング【kickboxing】

き‐つ・く【来着く】

〔自四〕

来り着く。到着する。伊勢物語「返事は京に―・きてなむ持てきたりける」

き‐づ・く【気付く】

〔自五〕

①ふと、思いがそこにいたる。気がつく。感づく。「手抜かりに―・く」

②意識をとりもどす。正気にもどる。「―・いたら病院にいた」

キック‐オフ【kickoff】

フットボールで、球を蹴って試合を開始または再開すること。始蹴。

⇒キック【kick】

き‐づくし【気尽し】

気をもむこと。心づくし。〈日葡辞書〉

キック‐ステップ【kick step】

(登山用語)傾斜の急な雪面などを靴先で蹴り込んで、足場を作りながら登降する方法。

⇒キック【kick】

キック‐ターン【kick turn】

スキーで、静止した状態から片方のスキーの先端をはね上げて180度回して方向転換をすること。

⇒キック【kick】

きっ‐くつ【佶屈・詰屈】

①詰まり、かがまっているさま。「―した老梅」

②文字・文章がかたくるしくて難解なこと。「―な詩」

⇒きっくつ‐ごうが【佶屈聱牙】

きっくつ‐ごうが【佶屈聱牙】‥ガウ‥

[韓愈、進学解]文章が堅苦しく難解で、読みにくいこと。

⇒きっ‐くつ【佶屈・詰屈】

キック‐バック【kickback】

割戻し。リベート。

⇒キック【kick】

キック‐ボード【kickboard】

①ビート板に同じ。

②スティック状のハンドルと小さな車輪のついた細長い板。立って乗り、片足で地面を蹴って進む。

⇒キック【kick】

キック‐ボール【kick ball】

①バスケット‐ボールやハンドボールで球を足で蹴る反則。

②二組に分かれ、二つの円の間に球を置き、敵陣に早く蹴り込んだ方を勝ちとする遊戯。

③(キック‐ベースボールとも)(→)フット‐ベースボールに同じ。

⇒キック【kick】

キック‐ボクシング【kickboxing】

ボクシングの一種。拳こぶしを使うだけでなく、足で蹴り、膝・肘なども使う。タイ式ボクシング、ムエタイの変形。

⇒キック【kick】

ぎっくり

①(→)「ぎくり」に同じ。「本心を当てられて―する」

②歌舞伎などの見得で、はったとにらむさま。浮世風呂前「傘を持つて―とにらんだらの」

⇒ぎっくり‐ごし【ぎっくり腰】

ぎっくり‐ごし【ぎっくり腰】

腰をひねったり中腰で重い物を持ったりした時に急に起こる腰の劇痛の総称。椎間板ついかんばんヘルニア・脊椎せきつい分離症・脊椎すべり症などが原因の場合もある。

⇒ぎっくり

き‐つけ【着付け】

①着物を身に合うようにきちんと着ること。また、着せてやること。着こなし。

②歌舞伎の衣装で、上着をいう。

③能装束で、肌着類は別として、もっとも下に着るもの。かならず小袖を用いる。

き‐つけ【気付け】

①気絶した者を生き返らせ元気をつけること。

②気付け薬の略。

③酒など、気持を引き立たせ、元気をつけるもととなるもの。

④⇒きづけ(気付)2。

⇒きつけ‐ぐすり【気付け薬】

き‐づけ【気付】

①注意を促すこと。心添え。

②(英語のcare of; c/oから出た語)書簡を直接相手の住所に送らず、その人の立寄り先などに宛てて送るとき、宛先の下に書きしるす語。きつけ。

き‐づけ【季付】

俳句で季をつけること。

きっ‐けい【吉慶】

めでたいこと。よろこびごと。

きつけ‐ぐすり【気付け薬】

①気付けに用いる興奮剤。アンモニアの類。

②俗に、酒の類。

⇒き‐つけ【気付け】

きっけ‐しんとう【橘家神道】‥タウ

(→)橘たちばな神道に同じ。

きつ‐ご【吃語】

ことばをなめらかに発することができず、つまったり同じ音をくり返したりすること。また、そのことば。

きっ‐こう【乞巧】‥カウ

(→)乞巧奠きこうでんに同じ。

⇒きっこう‐ほう【乞巧棚】

きっ‐こう【吉行】‥カウ

戦いのための旅ではなく、めでたい旅。ふつうの旅。

きっ‐こう【拮抗】‥カウ

勢力・力がほぼ等しく、相対抗して優劣のないこと。頡頏けっこう。「―した力量」

⇒きっこう‐きん【拮抗筋】

⇒きっこう‐さよう【拮抗作用】

きっ‐こう【桔槹】‥カウ

(ケッコウの慣用読み)「はねつるべ」のこと。

きっ‐こう【亀甲】‥カフ

(キコウとも)

①亀かめの甲。背甲と腹甲とから成り箱状。前後があき、頭や四肢をひっこめることができる。表面は角質の鱗板(スッポンなどでは皮膚)で覆われる。背甲の鱗板は椎甲板・肋甲板・縁甲板などが並び、いわゆる亀甲模様を形成。鱗板の下には骨質板があり、実質上の甲羅を形づくっている。背甲の骨質板の下には幅広い肋骨があり、背甲を補強。日葡辞書「キッコウ」

②亀甲形の略。

③当世具足の胴の肩につけた小鰭こひれの異称。亀甲形の金物を入れて菱綴ひしとじにしたことによる。

④(印刷用語)括弧かっこの一種。〔 〕

⇒きっこう‐うち【亀甲打】

⇒きっこう‐がた【亀甲形】

⇒きっこう‐ばか【亀甲墓】

⇒きっこう‐ぶね【亀甲船】

⇒きっこう‐もち【亀甲餅】

⇒きっこう‐やり【亀甲槍】

きっこう‐うち【亀甲打】‥カフ‥

甲冑かっちゅうなどに用いる打紐で、表面に亀甲形を組みあらわしたもの。

⇒きっ‐こう【亀甲】

きっこう‐がた【亀甲形】‥カフ‥

①亀の甲のように六角形が上下左右に並んだ文様。

②紋所の名。亀の甲をかたどったもの。

亀甲形

⇒きっ‐こう【亀甲】

きっこう‐きん【拮抗筋】‥カウ‥

互いに反対の作用を同時に営む筋、すなわち一方が収縮するとき他方が伸びる一対の筋肉。伸筋と屈筋との類。

⇒きっ‐こう【拮抗】

きっこう‐さよう【拮抗作用】‥カウ‥

ある現象に関し、互いに効果を打ち消しあう二つの要因が同時に働くこと。心臓拍動に対する交感神経と副交感神経との拮抗作用、薬物を併用した場合の互いに薬効を減弱させる拮抗作用の類。

⇒きっ‐こう【拮抗】

きっこう‐ばか【亀甲墓】‥カフ‥

沖縄地方にある墓で、外形が亀の甲羅を伏せたような形をした大型のもの。中国の華南の影響を受けたもので、18世紀より出現。ここに一族の遺体が納められ、また洗骨が行われる。

⇒きっ‐こう【亀甲】

きっこう‐ぶね【亀甲船】‥カフ‥

近世初期の軍船の一形式。船体上面を楠板で亀甲状に装甲したもの。李舜臣が建造し、豊臣軍と戦ったものが有名。亀の甲船。

⇒きっ‐こう【亀甲】

きっこう‐ほう【乞巧棚】‥カウハウ

棚機たなばた祭に供物を供える棚。きっこうだな。

⇒きっ‐こう【乞巧】

きっこう‐もち【亀甲餅】‥カフ‥

小麦粉を水でこね、まるくちぎって、イバラの葉を両面にあてて焼いた餅。

⇒きっ‐こう【亀甲】

きっこう‐やり【亀甲槍】‥カフ‥

玳瑁柄たいまいえの槍。亀甲文様の螺鈿らでん・蒔絵の柄の槍にもいう。

⇒きっ‐こう【亀甲】

きっこつ【契骨・紇骨】

〔史〕(→)キルギス1の異称。

ぎっこどく【給孤独】

(梵語Anāthapiṇḍada)須達しゅだつの尊称。

⇒ぎっこどく‐おん【給孤独園】

ぎっこどく‐おん【給孤独園】‥ヲン

⇒ぎおん(祇園)1

⇒ぎっこどく【給孤独】

きっ‐さ【喫茶】

①茶を飲むこと。きっちゃ。「―の習慣」

②喫茶店の略。

⇒きっさ‐こ【喫茶去】

⇒きっさ‐てん【喫茶店】

きっ‐さ【譎詐】

(ケッサの慣用読み)いつわり。

きっ‐さき【切っ先・鋒】

(キリサキの転)

①刃物の先の尖った最先端部。刀の刃先。

②切りそいで尖らした物の先。転じて、言葉による鋭い攻撃。「話の―が自分に向く」

⇒きっさき‐あがり【切っ先上り】

⇒きっさき‐さがり【切っ先下り】

⇒きっさき‐はずし【切っ先外し】

⇒きっさき‐はずれ【切っ先外れ】

きっさき‐あがり【切っ先上り】

刀の柄の方を低くし、切っ先を上に向けて高くあげた構え。また、その構えで切り入ること。太平記2「長刀の柄を取り延べ、内甲へ―に二つ三つすきまもなく入れたりけるに」

⇒きっ‐さき【切っ先・鋒】

きっさき‐さがり【切っ先下り】

刀の柄の方を高くし、切っ先を下に向けて低くした構え。また、その構えで切り入ること。椿説弓張月拾遺「二の太刀は亀が踏みこむ―に左右のかたさき切り割られ」

⇒きっ‐さき【切っ先・鋒】

きっさき‐はずし【切っ先外し】‥ハヅシ

(→)「切っ先外れ」に同じ。

⇒きっ‐さき【切っ先・鋒】

きっさき‐はずれ【切っ先外れ】‥ハヅレ

刀の切っ先が目ざした所をはずれ、刀身の部分で切り込むこと。切っ先外し。浄瑠璃、薩摩歌「力にまかせ投ぐるぬき身が一はづみ、…―にずつぱとたつ」

⇒きっ‐さき【切っ先・鋒】

きっさ‐こ【喫茶去】

〔仏〕禅語。お茶でも飲んで来い。もともと相手を叱咤する語であるが、後には「お茶でも召し上がれ」の意に解され、日常即仏法の境地を示す語と解された。

⇒きっ‐さ【喫茶】

きっさ‐てん【喫茶店】

コーヒー・紅茶などの飲物、菓子・果物や軽食を客に供する飲食店。

⇒きっ‐さ【喫茶】

きっさようじょうき【喫茶養生記】‥ヤウジヤウ‥

茶に関する日本で最初の書。栄西著。2巻。1211年(建暦1)成、1214年(建保2)修訂。養生の仙薬として茶の効能を説き、将軍源実朝に献じたものという。

→文献資料[喫茶養生記]

きっさり

きちんと。きっぱりと。浮世草子、椀久一世の物語「この返しを―と申すべし」

きつ‐じ【吉事】

めでたいこと。よろこびごと。きちじ。

きつ‐じ【吉時】

よい時。めでたい時節。

きっ‐しく【蓄縮】

(キクシュクの転)

①もの惜しみするさま。やぶさか。傾城禁短気「身揚がりの苦しみ、呉服屋の―なる気の毒ども」

②頑固で融通のきかないさま。りちぎなさま。几帳面。狂言、津島祭「はてさて―な人ぢや」

きつ‐じつ【吉日】

よい日。めでたい日。きちにち。「思い立ったが―」↔凶日

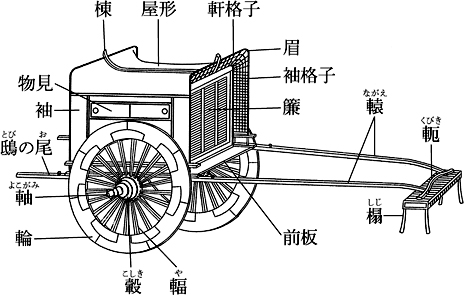

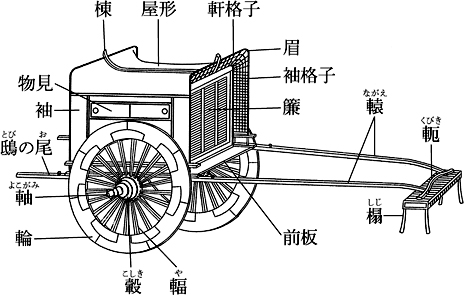

ぎっ‐しゃ【牛車】

牛にひかせた乗用の屋形車。主に平安時代以降行われ、車の種類により乗用の階級が定められたが、金銀の装飾を施し、華美を競うに至った。唐庇からびさし車・檳榔毛びろうげ車・糸毛いとげ車・網代あじろ車・八葉はちよう車・御所車など。うしぐるま。ぎゅうしゃ。

牛車

⇒きっ‐こう【亀甲】

きっこう‐きん【拮抗筋】‥カウ‥

互いに反対の作用を同時に営む筋、すなわち一方が収縮するとき他方が伸びる一対の筋肉。伸筋と屈筋との類。

⇒きっ‐こう【拮抗】

きっこう‐さよう【拮抗作用】‥カウ‥

ある現象に関し、互いに効果を打ち消しあう二つの要因が同時に働くこと。心臓拍動に対する交感神経と副交感神経との拮抗作用、薬物を併用した場合の互いに薬効を減弱させる拮抗作用の類。

⇒きっ‐こう【拮抗】

きっこう‐ばか【亀甲墓】‥カフ‥

沖縄地方にある墓で、外形が亀の甲羅を伏せたような形をした大型のもの。中国の華南の影響を受けたもので、18世紀より出現。ここに一族の遺体が納められ、また洗骨が行われる。

⇒きっ‐こう【亀甲】

きっこう‐ぶね【亀甲船】‥カフ‥

近世初期の軍船の一形式。船体上面を楠板で亀甲状に装甲したもの。李舜臣が建造し、豊臣軍と戦ったものが有名。亀の甲船。

⇒きっ‐こう【亀甲】

きっこう‐ほう【乞巧棚】‥カウハウ

棚機たなばた祭に供物を供える棚。きっこうだな。

⇒きっ‐こう【乞巧】

きっこう‐もち【亀甲餅】‥カフ‥

小麦粉を水でこね、まるくちぎって、イバラの葉を両面にあてて焼いた餅。

⇒きっ‐こう【亀甲】

きっこう‐やり【亀甲槍】‥カフ‥

玳瑁柄たいまいえの槍。亀甲文様の螺鈿らでん・蒔絵の柄の槍にもいう。

⇒きっ‐こう【亀甲】

きっこつ【契骨・紇骨】

〔史〕(→)キルギス1の異称。

ぎっこどく【給孤独】

(梵語Anāthapiṇḍada)須達しゅだつの尊称。

⇒ぎっこどく‐おん【給孤独園】

ぎっこどく‐おん【給孤独園】‥ヲン

⇒ぎおん(祇園)1

⇒ぎっこどく【給孤独】

きっ‐さ【喫茶】

①茶を飲むこと。きっちゃ。「―の習慣」

②喫茶店の略。

⇒きっさ‐こ【喫茶去】

⇒きっさ‐てん【喫茶店】

きっ‐さ【譎詐】

(ケッサの慣用読み)いつわり。

きっ‐さき【切っ先・鋒】

(キリサキの転)

①刃物の先の尖った最先端部。刀の刃先。

②切りそいで尖らした物の先。転じて、言葉による鋭い攻撃。「話の―が自分に向く」

⇒きっさき‐あがり【切っ先上り】

⇒きっさき‐さがり【切っ先下り】

⇒きっさき‐はずし【切っ先外し】

⇒きっさき‐はずれ【切っ先外れ】

きっさき‐あがり【切っ先上り】

刀の柄の方を低くし、切っ先を上に向けて高くあげた構え。また、その構えで切り入ること。太平記2「長刀の柄を取り延べ、内甲へ―に二つ三つすきまもなく入れたりけるに」

⇒きっ‐さき【切っ先・鋒】

きっさき‐さがり【切っ先下り】

刀の柄の方を高くし、切っ先を下に向けて低くした構え。また、その構えで切り入ること。椿説弓張月拾遺「二の太刀は亀が踏みこむ―に左右のかたさき切り割られ」

⇒きっ‐さき【切っ先・鋒】

きっさき‐はずし【切っ先外し】‥ハヅシ

(→)「切っ先外れ」に同じ。

⇒きっ‐さき【切っ先・鋒】

きっさき‐はずれ【切っ先外れ】‥ハヅレ

刀の切っ先が目ざした所をはずれ、刀身の部分で切り込むこと。切っ先外し。浄瑠璃、薩摩歌「力にまかせ投ぐるぬき身が一はづみ、…―にずつぱとたつ」

⇒きっ‐さき【切っ先・鋒】

きっさ‐こ【喫茶去】

〔仏〕禅語。お茶でも飲んで来い。もともと相手を叱咤する語であるが、後には「お茶でも召し上がれ」の意に解され、日常即仏法の境地を示す語と解された。

⇒きっ‐さ【喫茶】

きっさ‐てん【喫茶店】

コーヒー・紅茶などの飲物、菓子・果物や軽食を客に供する飲食店。

⇒きっ‐さ【喫茶】

きっさようじょうき【喫茶養生記】‥ヤウジヤウ‥

茶に関する日本で最初の書。栄西著。2巻。1211年(建暦1)成、1214年(建保2)修訂。養生の仙薬として茶の効能を説き、将軍源実朝に献じたものという。

→文献資料[喫茶養生記]

きっさり

きちんと。きっぱりと。浮世草子、椀久一世の物語「この返しを―と申すべし」

きつ‐じ【吉事】

めでたいこと。よろこびごと。きちじ。

きつ‐じ【吉時】

よい時。めでたい時節。

きっ‐しく【蓄縮】

(キクシュクの転)

①もの惜しみするさま。やぶさか。傾城禁短気「身揚がりの苦しみ、呉服屋の―なる気の毒ども」

②頑固で融通のきかないさま。りちぎなさま。几帳面。狂言、津島祭「はてさて―な人ぢや」

きつ‐じつ【吉日】

よい日。めでたい日。きちにち。「思い立ったが―」↔凶日

ぎっ‐しゃ【牛車】

牛にひかせた乗用の屋形車。主に平安時代以降行われ、車の種類により乗用の階級が定められたが、金銀の装飾を施し、華美を競うに至った。唐庇からびさし車・檳榔毛びろうげ車・糸毛いとげ車・網代あじろ車・八葉はちよう車・御所車など。うしぐるま。ぎゅうしゃ。

牛車

⇒ぎっしゃ‐の‐せんじ【牛車宣旨】

ぎっしゃ‐の‐せんじ【牛車宣旨】

親王・摂政・関白などが、牛車に乗ったまま内裏外郭の門まで入ることを許される宣旨。

⇒ぎっ‐しゃ【牛車】

キッシュ【Egon Erwin Kisch】

チェコ生れのルポルタージュ作家。「韋駄天記者」「楽園アメリカ」など膨大な作品をドイツ語で著述。(1885〜1948)

キッシュ【quiche フランス】

フランス、ロレーヌ地方起源のパイ料理。パイ生地に溶き卵・生クリーム・ベーコンなどを入れて焼く。

ギッシュ【Lillian Diana Gish】

アメリカの女優。可憐な風貌と演技でサイレント期を代表する映画スターとなる。「国民の創生」「イントレランス」「散り行く花」「八月の鯨」などに出演。(1893〜1993)

きっ‐しょ【吉所】

よいところ。よい場所。

きっ‐しょ【吉書】

①吉日を選んで奏聞する文書。平安〜室町時代、改元・年始・譲位・代替りなどに奏聞する政治上の文書。武家で、政まつりごと始め・代始めなどの後、初めて出す政務書。

②年貢を怠らないように、またその納入を催促するために、領主が百姓に与える文書で、その高を記したもの。庭訓往来三月「―は、吉日良辰を撰び行はしめ、耕作の業の最中也」

③書初め。〈[季]新年〉。「筆ひぢてむすびし文字の―かな」(宗鑑)

⇒きっしょ‐の‐そう【吉書の奏】

⇒きっしょ‐はじめ【吉書始】

⇒きっしょ‐ぶぎょう【吉書奉行】

きっ‐しょう【吉祥】‥シヤウ

⇒きちじょう。「―天」

きっしょ‐の‐そう【吉書の奏】

平安時代、代始め・年始・官奏などに弁官や蔵人から吉書を奏聞した儀式。

⇒きっ‐しょ【吉書】

きっしょ‐はじめ【吉書始】

①公家・武家で吉書を閲覧すること。東鑑3「新造公文所―也」

②室町時代以降、正月の書き初めに吉なりとして暦に掲げた日。また、書き初め。梅暦「一陽来福の―」

⇒きっ‐しょ【吉書】

きっしょ‐ぶぎょう【吉書奉行】‥ギヤウ

室町幕府の職名で、吉書の清書をつかさどった者。

⇒きっ‐しょ【吉書】

きっしり

①物のよく適合するさま。すきまなくつまっているさま。ぎっしり。きっちり。ぎっちり。

②程度のはげしいさま。強くひびくさま。傾城禁短気「さぶが魂へ―とこたへ」

ぎっしり

〔副〕

物事が隙間なく詰まっているさま。「夜店が―と並ぶ」「予定が―入っている」

きっ‐しん【吉辰】

よい時。めでたい日。きちにち。

ギッシング【George Robert Gissing】

イギリスの小説家。労働者の世界を主題とした。生活に苦しむ女たちを描いた「余った女たち」「三文文士街」、随筆集「ヘンリー=ライクロフトの私記」など。(1857〜1903)

キッシンジャー【Henry Alfred Kissinger】

アメリカの政治家・国際政治学者。ドイツ生れ。ハーヴァード大学教授。国務長官(1973〜1977)。米中国交回復・ベトナム停戦などに活躍。ノーベル賞。(1923〜)

キッシンジャー

提供:ullstein bild/APL

⇒ぎっしゃ‐の‐せんじ【牛車宣旨】

ぎっしゃ‐の‐せんじ【牛車宣旨】

親王・摂政・関白などが、牛車に乗ったまま内裏外郭の門まで入ることを許される宣旨。

⇒ぎっ‐しゃ【牛車】

キッシュ【Egon Erwin Kisch】

チェコ生れのルポルタージュ作家。「韋駄天記者」「楽園アメリカ」など膨大な作品をドイツ語で著述。(1885〜1948)

キッシュ【quiche フランス】

フランス、ロレーヌ地方起源のパイ料理。パイ生地に溶き卵・生クリーム・ベーコンなどを入れて焼く。

ギッシュ【Lillian Diana Gish】

アメリカの女優。可憐な風貌と演技でサイレント期を代表する映画スターとなる。「国民の創生」「イントレランス」「散り行く花」「八月の鯨」などに出演。(1893〜1993)

きっ‐しょ【吉所】

よいところ。よい場所。

きっ‐しょ【吉書】

①吉日を選んで奏聞する文書。平安〜室町時代、改元・年始・譲位・代替りなどに奏聞する政治上の文書。武家で、政まつりごと始め・代始めなどの後、初めて出す政務書。

②年貢を怠らないように、またその納入を催促するために、領主が百姓に与える文書で、その高を記したもの。庭訓往来三月「―は、吉日良辰を撰び行はしめ、耕作の業の最中也」

③書初め。〈[季]新年〉。「筆ひぢてむすびし文字の―かな」(宗鑑)

⇒きっしょ‐の‐そう【吉書の奏】

⇒きっしょ‐はじめ【吉書始】

⇒きっしょ‐ぶぎょう【吉書奉行】

きっ‐しょう【吉祥】‥シヤウ

⇒きちじょう。「―天」

きっしょ‐の‐そう【吉書の奏】

平安時代、代始め・年始・官奏などに弁官や蔵人から吉書を奏聞した儀式。

⇒きっ‐しょ【吉書】

きっしょ‐はじめ【吉書始】

①公家・武家で吉書を閲覧すること。東鑑3「新造公文所―也」

②室町時代以降、正月の書き初めに吉なりとして暦に掲げた日。また、書き初め。梅暦「一陽来福の―」

⇒きっ‐しょ【吉書】

きっしょ‐ぶぎょう【吉書奉行】‥ギヤウ

室町幕府の職名で、吉書の清書をつかさどった者。

⇒きっ‐しょ【吉書】

きっしり

①物のよく適合するさま。すきまなくつまっているさま。ぎっしり。きっちり。ぎっちり。

②程度のはげしいさま。強くひびくさま。傾城禁短気「さぶが魂へ―とこたへ」

ぎっしり

〔副〕

物事が隙間なく詰まっているさま。「夜店が―と並ぶ」「予定が―入っている」

きっ‐しん【吉辰】

よい時。めでたい日。きちにち。

ギッシング【George Robert Gissing】

イギリスの小説家。労働者の世界を主題とした。生活に苦しむ女たちを描いた「余った女たち」「三文文士街」、随筆集「ヘンリー=ライクロフトの私記」など。(1857〜1903)

キッシンジャー【Henry Alfred Kissinger】

アメリカの政治家・国際政治学者。ドイツ生れ。ハーヴァード大学教授。国務長官(1973〜1977)。米中国交回復・ベトナム停戦などに活躍。ノーベル賞。(1923〜)

キッシンジャー

提供:ullstein bild/APL

キッス【kiss】

⇒キス

キッズ【kids】

子供達。

きっ‐すい【生粋】

(キスイの促音化)まじりけが全くないこと。純粋。「―の江戸っ子」

きっ‐すい【喫水・吃水】

船体の水中に没している部分の深さ。船脚ふなあし。

⇒きっすい‐せん【喫水線・吃水線】

きつ‐ずい【吉瑞】

⇒きちずい

きっすい‐せん【喫水線・吃水線】

水に浮く船の船体外板と水面とが接する線。

⇒きっ‐すい【喫水・吃水】

きっ・する【喫する】

〔他サ変〕[文]喫す(サ変)

①食う。飲む。吸う。太平記37「一豆の飯を得ても士とともに―・し」。「茶を―・する」

②(よくないことを)受ける。こうむる。「一驚を―・する」「惨敗を―・する」

きっ‐せき【詰斥】

なじりしりぞけること。

きっ‐せき【詰責】

なじり責めること。問いつめて責めること。

きつ‐ぜん【屹然】

①山などの高くそびえるさま。「―たる高峰」

②独立して人に屈しないさま。毅然。「―として孤高を守る」

きっ‐そう【吉相】‥サウ

①吉事のある前兆。瑞相。

②よい人相。

③縁起を祝うこと。

きっ‐そう【吉草】‥サウ

カノコソウの異称。

⇒きっそう‐こん【吉草根】

きっ‐そう【気相】‥サウ

気色が顔にあらわれたもの。顔つき。顔いろ。浄瑠璃、八百屋お七「―変へて見へければ」

きっ‐そう【吉左右】‥サウ

①よいたより。喜ばしいしらせ。吉報。サントスの御作業「―を告げ給はんために」

②善悪・成否いずれかのたより。とかくの通知。

きっそう‐こん【吉草根】‥サウ‥

(正しくはケッソウ(纈草)コン)カノコソウの根茎を乾燥した、褐色で芳香・苦味を持つ生薬。浸剤またはチンキとしてヒステリー・神経衰弱・痙攣けいれんなどに鎮静剤として用いる。

⇒きっ‐そう【吉草】

きっ‐そく【急速】

いそぐこと。きゅうそく。〈日葡辞書〉

き‐づた【木蔦】

ウコギ科キヅタ属(学名ヘデラ)の蔓性常緑木本。多数の付着根を茎から出し、樹木にからんで高く登る。葉は長柄、革質で光沢がある。晩秋に、黄緑色の小花を密につけ、花後、黒色球状の液果を結ぶ。同属の数種を、園芸上ヘデラと通称し、観葉植物として栽培。フユヅタ。

きっ‐た・つ【切っ立つ】

〔自五〕

(キリタツの促音化)切り立ったようにまっすぐにそびえ立つ。直立する。浮世床初「首筋の―・つた奴は」

きっ‐たて【切立】

切り立てたように垂直にそびえること。

⇒きったて‐ざや【切立鞘】

きったて‐ざや【切立鞘】

鳥毛を短く切って立てた鞘。

⇒きっ‐たて【切立】

キッス【kiss】

⇒キス

キッズ【kids】

子供達。

きっ‐すい【生粋】

(キスイの促音化)まじりけが全くないこと。純粋。「―の江戸っ子」

きっ‐すい【喫水・吃水】

船体の水中に没している部分の深さ。船脚ふなあし。

⇒きっすい‐せん【喫水線・吃水線】

きつ‐ずい【吉瑞】

⇒きちずい

きっすい‐せん【喫水線・吃水線】

水に浮く船の船体外板と水面とが接する線。

⇒きっ‐すい【喫水・吃水】

きっ・する【喫する】

〔他サ変〕[文]喫す(サ変)

①食う。飲む。吸う。太平記37「一豆の飯を得ても士とともに―・し」。「茶を―・する」

②(よくないことを)受ける。こうむる。「一驚を―・する」「惨敗を―・する」

きっ‐せき【詰斥】

なじりしりぞけること。

きっ‐せき【詰責】

なじり責めること。問いつめて責めること。

きつ‐ぜん【屹然】

①山などの高くそびえるさま。「―たる高峰」

②独立して人に屈しないさま。毅然。「―として孤高を守る」

きっ‐そう【吉相】‥サウ

①吉事のある前兆。瑞相。

②よい人相。

③縁起を祝うこと。

きっ‐そう【吉草】‥サウ

カノコソウの異称。

⇒きっそう‐こん【吉草根】

きっ‐そう【気相】‥サウ

気色が顔にあらわれたもの。顔つき。顔いろ。浄瑠璃、八百屋お七「―変へて見へければ」

きっ‐そう【吉左右】‥サウ

①よいたより。喜ばしいしらせ。吉報。サントスの御作業「―を告げ給はんために」

②善悪・成否いずれかのたより。とかくの通知。

きっそう‐こん【吉草根】‥サウ‥

(正しくはケッソウ(纈草)コン)カノコソウの根茎を乾燥した、褐色で芳香・苦味を持つ生薬。浸剤またはチンキとしてヒステリー・神経衰弱・痙攣けいれんなどに鎮静剤として用いる。

⇒きっ‐そう【吉草】

きっ‐そく【急速】

いそぐこと。きゅうそく。〈日葡辞書〉

き‐づた【木蔦】

ウコギ科キヅタ属(学名ヘデラ)の蔓性常緑木本。多数の付着根を茎から出し、樹木にからんで高く登る。葉は長柄、革質で光沢がある。晩秋に、黄緑色の小花を密につけ、花後、黒色球状の液果を結ぶ。同属の数種を、園芸上ヘデラと通称し、観葉植物として栽培。フユヅタ。

きっ‐た・つ【切っ立つ】

〔自五〕

(キリタツの促音化)切り立ったようにまっすぐにそびえ立つ。直立する。浮世床初「首筋の―・つた奴は」

きっ‐たて【切立】

切り立てたように垂直にそびえること。

⇒きったて‐ざや【切立鞘】

きったて‐ざや【切立鞘】

鳥毛を短く切って立てた鞘。

⇒きっ‐たて【切立】

⇒きっ‐こう【亀甲】

きっこう‐きん【拮抗筋】‥カウ‥

互いに反対の作用を同時に営む筋、すなわち一方が収縮するとき他方が伸びる一対の筋肉。伸筋と屈筋との類。

⇒きっ‐こう【拮抗】

きっこう‐さよう【拮抗作用】‥カウ‥

ある現象に関し、互いに効果を打ち消しあう二つの要因が同時に働くこと。心臓拍動に対する交感神経と副交感神経との拮抗作用、薬物を併用した場合の互いに薬効を減弱させる拮抗作用の類。

⇒きっ‐こう【拮抗】

きっこう‐ばか【亀甲墓】‥カフ‥

沖縄地方にある墓で、外形が亀の甲羅を伏せたような形をした大型のもの。中国の華南の影響を受けたもので、18世紀より出現。ここに一族の遺体が納められ、また洗骨が行われる。

⇒きっ‐こう【亀甲】

きっこう‐ぶね【亀甲船】‥カフ‥

近世初期の軍船の一形式。船体上面を楠板で亀甲状に装甲したもの。李舜臣が建造し、豊臣軍と戦ったものが有名。亀の甲船。

⇒きっ‐こう【亀甲】

きっこう‐ほう【乞巧棚】‥カウハウ

棚機たなばた祭に供物を供える棚。きっこうだな。

⇒きっ‐こう【乞巧】

きっこう‐もち【亀甲餅】‥カフ‥

小麦粉を水でこね、まるくちぎって、イバラの葉を両面にあてて焼いた餅。

⇒きっ‐こう【亀甲】

きっこう‐やり【亀甲槍】‥カフ‥

玳瑁柄たいまいえの槍。亀甲文様の螺鈿らでん・蒔絵の柄の槍にもいう。

⇒きっ‐こう【亀甲】

きっこつ【契骨・紇骨】

〔史〕(→)キルギス1の異称。

ぎっこどく【給孤独】

(梵語Anāthapiṇḍada)須達しゅだつの尊称。

⇒ぎっこどく‐おん【給孤独園】

ぎっこどく‐おん【給孤独園】‥ヲン

⇒ぎおん(祇園)1

⇒ぎっこどく【給孤独】

きっ‐さ【喫茶】

①茶を飲むこと。きっちゃ。「―の習慣」

②喫茶店の略。

⇒きっさ‐こ【喫茶去】

⇒きっさ‐てん【喫茶店】

きっ‐さ【譎詐】

(ケッサの慣用読み)いつわり。

きっ‐さき【切っ先・鋒】

(キリサキの転)

①刃物の先の尖った最先端部。刀の刃先。

②切りそいで尖らした物の先。転じて、言葉による鋭い攻撃。「話の―が自分に向く」

⇒きっさき‐あがり【切っ先上り】

⇒きっさき‐さがり【切っ先下り】

⇒きっさき‐はずし【切っ先外し】

⇒きっさき‐はずれ【切っ先外れ】

きっさき‐あがり【切っ先上り】

刀の柄の方を低くし、切っ先を上に向けて高くあげた構え。また、その構えで切り入ること。太平記2「長刀の柄を取り延べ、内甲へ―に二つ三つすきまもなく入れたりけるに」

⇒きっ‐さき【切っ先・鋒】

きっさき‐さがり【切っ先下り】

刀の柄の方を高くし、切っ先を下に向けて低くした構え。また、その構えで切り入ること。椿説弓張月拾遺「二の太刀は亀が踏みこむ―に左右のかたさき切り割られ」

⇒きっ‐さき【切っ先・鋒】

きっさき‐はずし【切っ先外し】‥ハヅシ

(→)「切っ先外れ」に同じ。

⇒きっ‐さき【切っ先・鋒】

きっさき‐はずれ【切っ先外れ】‥ハヅレ

刀の切っ先が目ざした所をはずれ、刀身の部分で切り込むこと。切っ先外し。浄瑠璃、薩摩歌「力にまかせ投ぐるぬき身が一はづみ、…―にずつぱとたつ」

⇒きっ‐さき【切っ先・鋒】

きっさ‐こ【喫茶去】

〔仏〕禅語。お茶でも飲んで来い。もともと相手を叱咤する語であるが、後には「お茶でも召し上がれ」の意に解され、日常即仏法の境地を示す語と解された。

⇒きっ‐さ【喫茶】

きっさ‐てん【喫茶店】

コーヒー・紅茶などの飲物、菓子・果物や軽食を客に供する飲食店。

⇒きっ‐さ【喫茶】

きっさようじょうき【喫茶養生記】‥ヤウジヤウ‥

茶に関する日本で最初の書。栄西著。2巻。1211年(建暦1)成、1214年(建保2)修訂。養生の仙薬として茶の効能を説き、将軍源実朝に献じたものという。

→文献資料[喫茶養生記]

きっさり

きちんと。きっぱりと。浮世草子、椀久一世の物語「この返しを―と申すべし」

きつ‐じ【吉事】

めでたいこと。よろこびごと。きちじ。

きつ‐じ【吉時】

よい時。めでたい時節。

きっ‐しく【蓄縮】

(キクシュクの転)

①もの惜しみするさま。やぶさか。傾城禁短気「身揚がりの苦しみ、呉服屋の―なる気の毒ども」

②頑固で融通のきかないさま。りちぎなさま。几帳面。狂言、津島祭「はてさて―な人ぢや」

きつ‐じつ【吉日】

よい日。めでたい日。きちにち。「思い立ったが―」↔凶日

ぎっ‐しゃ【牛車】

牛にひかせた乗用の屋形車。主に平安時代以降行われ、車の種類により乗用の階級が定められたが、金銀の装飾を施し、華美を競うに至った。唐庇からびさし車・檳榔毛びろうげ車・糸毛いとげ車・網代あじろ車・八葉はちよう車・御所車など。うしぐるま。ぎゅうしゃ。

牛車

⇒きっ‐こう【亀甲】

きっこう‐きん【拮抗筋】‥カウ‥

互いに反対の作用を同時に営む筋、すなわち一方が収縮するとき他方が伸びる一対の筋肉。伸筋と屈筋との類。

⇒きっ‐こう【拮抗】

きっこう‐さよう【拮抗作用】‥カウ‥

ある現象に関し、互いに効果を打ち消しあう二つの要因が同時に働くこと。心臓拍動に対する交感神経と副交感神経との拮抗作用、薬物を併用した場合の互いに薬効を減弱させる拮抗作用の類。

⇒きっ‐こう【拮抗】

きっこう‐ばか【亀甲墓】‥カフ‥

沖縄地方にある墓で、外形が亀の甲羅を伏せたような形をした大型のもの。中国の華南の影響を受けたもので、18世紀より出現。ここに一族の遺体が納められ、また洗骨が行われる。

⇒きっ‐こう【亀甲】

きっこう‐ぶね【亀甲船】‥カフ‥

近世初期の軍船の一形式。船体上面を楠板で亀甲状に装甲したもの。李舜臣が建造し、豊臣軍と戦ったものが有名。亀の甲船。

⇒きっ‐こう【亀甲】

きっこう‐ほう【乞巧棚】‥カウハウ

棚機たなばた祭に供物を供える棚。きっこうだな。

⇒きっ‐こう【乞巧】

きっこう‐もち【亀甲餅】‥カフ‥

小麦粉を水でこね、まるくちぎって、イバラの葉を両面にあてて焼いた餅。

⇒きっ‐こう【亀甲】

きっこう‐やり【亀甲槍】‥カフ‥

玳瑁柄たいまいえの槍。亀甲文様の螺鈿らでん・蒔絵の柄の槍にもいう。

⇒きっ‐こう【亀甲】

きっこつ【契骨・紇骨】

〔史〕(→)キルギス1の異称。

ぎっこどく【給孤独】

(梵語Anāthapiṇḍada)須達しゅだつの尊称。

⇒ぎっこどく‐おん【給孤独園】

ぎっこどく‐おん【給孤独園】‥ヲン

⇒ぎおん(祇園)1

⇒ぎっこどく【給孤独】

きっ‐さ【喫茶】

①茶を飲むこと。きっちゃ。「―の習慣」

②喫茶店の略。

⇒きっさ‐こ【喫茶去】

⇒きっさ‐てん【喫茶店】

きっ‐さ【譎詐】

(ケッサの慣用読み)いつわり。

きっ‐さき【切っ先・鋒】

(キリサキの転)

①刃物の先の尖った最先端部。刀の刃先。

②切りそいで尖らした物の先。転じて、言葉による鋭い攻撃。「話の―が自分に向く」

⇒きっさき‐あがり【切っ先上り】

⇒きっさき‐さがり【切っ先下り】

⇒きっさき‐はずし【切っ先外し】

⇒きっさき‐はずれ【切っ先外れ】

きっさき‐あがり【切っ先上り】

刀の柄の方を低くし、切っ先を上に向けて高くあげた構え。また、その構えで切り入ること。太平記2「長刀の柄を取り延べ、内甲へ―に二つ三つすきまもなく入れたりけるに」

⇒きっ‐さき【切っ先・鋒】

きっさき‐さがり【切っ先下り】

刀の柄の方を高くし、切っ先を下に向けて低くした構え。また、その構えで切り入ること。椿説弓張月拾遺「二の太刀は亀が踏みこむ―に左右のかたさき切り割られ」

⇒きっ‐さき【切っ先・鋒】

きっさき‐はずし【切っ先外し】‥ハヅシ

(→)「切っ先外れ」に同じ。

⇒きっ‐さき【切っ先・鋒】

きっさき‐はずれ【切っ先外れ】‥ハヅレ

刀の切っ先が目ざした所をはずれ、刀身の部分で切り込むこと。切っ先外し。浄瑠璃、薩摩歌「力にまかせ投ぐるぬき身が一はづみ、…―にずつぱとたつ」

⇒きっ‐さき【切っ先・鋒】

きっさ‐こ【喫茶去】

〔仏〕禅語。お茶でも飲んで来い。もともと相手を叱咤する語であるが、後には「お茶でも召し上がれ」の意に解され、日常即仏法の境地を示す語と解された。

⇒きっ‐さ【喫茶】

きっさ‐てん【喫茶店】

コーヒー・紅茶などの飲物、菓子・果物や軽食を客に供する飲食店。

⇒きっ‐さ【喫茶】

きっさようじょうき【喫茶養生記】‥ヤウジヤウ‥

茶に関する日本で最初の書。栄西著。2巻。1211年(建暦1)成、1214年(建保2)修訂。養生の仙薬として茶の効能を説き、将軍源実朝に献じたものという。

→文献資料[喫茶養生記]

きっさり

きちんと。きっぱりと。浮世草子、椀久一世の物語「この返しを―と申すべし」

きつ‐じ【吉事】

めでたいこと。よろこびごと。きちじ。

きつ‐じ【吉時】

よい時。めでたい時節。

きっ‐しく【蓄縮】

(キクシュクの転)

①もの惜しみするさま。やぶさか。傾城禁短気「身揚がりの苦しみ、呉服屋の―なる気の毒ども」

②頑固で融通のきかないさま。りちぎなさま。几帳面。狂言、津島祭「はてさて―な人ぢや」

きつ‐じつ【吉日】

よい日。めでたい日。きちにち。「思い立ったが―」↔凶日

ぎっ‐しゃ【牛車】

牛にひかせた乗用の屋形車。主に平安時代以降行われ、車の種類により乗用の階級が定められたが、金銀の装飾を施し、華美を競うに至った。唐庇からびさし車・檳榔毛びろうげ車・糸毛いとげ車・網代あじろ車・八葉はちよう車・御所車など。うしぐるま。ぎゅうしゃ。

牛車

⇒ぎっしゃ‐の‐せんじ【牛車宣旨】

ぎっしゃ‐の‐せんじ【牛車宣旨】

親王・摂政・関白などが、牛車に乗ったまま内裏外郭の門まで入ることを許される宣旨。

⇒ぎっ‐しゃ【牛車】

キッシュ【Egon Erwin Kisch】

チェコ生れのルポルタージュ作家。「韋駄天記者」「楽園アメリカ」など膨大な作品をドイツ語で著述。(1885〜1948)

キッシュ【quiche フランス】

フランス、ロレーヌ地方起源のパイ料理。パイ生地に溶き卵・生クリーム・ベーコンなどを入れて焼く。

ギッシュ【Lillian Diana Gish】

アメリカの女優。可憐な風貌と演技でサイレント期を代表する映画スターとなる。「国民の創生」「イントレランス」「散り行く花」「八月の鯨」などに出演。(1893〜1993)

きっ‐しょ【吉所】

よいところ。よい場所。

きっ‐しょ【吉書】

①吉日を選んで奏聞する文書。平安〜室町時代、改元・年始・譲位・代替りなどに奏聞する政治上の文書。武家で、政まつりごと始め・代始めなどの後、初めて出す政務書。

②年貢を怠らないように、またその納入を催促するために、領主が百姓に与える文書で、その高を記したもの。庭訓往来三月「―は、吉日良辰を撰び行はしめ、耕作の業の最中也」

③書初め。〈[季]新年〉。「筆ひぢてむすびし文字の―かな」(宗鑑)

⇒きっしょ‐の‐そう【吉書の奏】

⇒きっしょ‐はじめ【吉書始】

⇒きっしょ‐ぶぎょう【吉書奉行】

きっ‐しょう【吉祥】‥シヤウ

⇒きちじょう。「―天」

きっしょ‐の‐そう【吉書の奏】

平安時代、代始め・年始・官奏などに弁官や蔵人から吉書を奏聞した儀式。

⇒きっ‐しょ【吉書】

きっしょ‐はじめ【吉書始】

①公家・武家で吉書を閲覧すること。東鑑3「新造公文所―也」

②室町時代以降、正月の書き初めに吉なりとして暦に掲げた日。また、書き初め。梅暦「一陽来福の―」

⇒きっ‐しょ【吉書】

きっしょ‐ぶぎょう【吉書奉行】‥ギヤウ

室町幕府の職名で、吉書の清書をつかさどった者。

⇒きっ‐しょ【吉書】

きっしり

①物のよく適合するさま。すきまなくつまっているさま。ぎっしり。きっちり。ぎっちり。

②程度のはげしいさま。強くひびくさま。傾城禁短気「さぶが魂へ―とこたへ」

ぎっしり

〔副〕

物事が隙間なく詰まっているさま。「夜店が―と並ぶ」「予定が―入っている」

きっ‐しん【吉辰】

よい時。めでたい日。きちにち。

ギッシング【George Robert Gissing】

イギリスの小説家。労働者の世界を主題とした。生活に苦しむ女たちを描いた「余った女たち」「三文文士街」、随筆集「ヘンリー=ライクロフトの私記」など。(1857〜1903)

キッシンジャー【Henry Alfred Kissinger】

アメリカの政治家・国際政治学者。ドイツ生れ。ハーヴァード大学教授。国務長官(1973〜1977)。米中国交回復・ベトナム停戦などに活躍。ノーベル賞。(1923〜)

キッシンジャー

提供:ullstein bild/APL

⇒ぎっしゃ‐の‐せんじ【牛車宣旨】

ぎっしゃ‐の‐せんじ【牛車宣旨】

親王・摂政・関白などが、牛車に乗ったまま内裏外郭の門まで入ることを許される宣旨。

⇒ぎっ‐しゃ【牛車】

キッシュ【Egon Erwin Kisch】

チェコ生れのルポルタージュ作家。「韋駄天記者」「楽園アメリカ」など膨大な作品をドイツ語で著述。(1885〜1948)

キッシュ【quiche フランス】

フランス、ロレーヌ地方起源のパイ料理。パイ生地に溶き卵・生クリーム・ベーコンなどを入れて焼く。

ギッシュ【Lillian Diana Gish】

アメリカの女優。可憐な風貌と演技でサイレント期を代表する映画スターとなる。「国民の創生」「イントレランス」「散り行く花」「八月の鯨」などに出演。(1893〜1993)

きっ‐しょ【吉所】

よいところ。よい場所。

きっ‐しょ【吉書】

①吉日を選んで奏聞する文書。平安〜室町時代、改元・年始・譲位・代替りなどに奏聞する政治上の文書。武家で、政まつりごと始め・代始めなどの後、初めて出す政務書。

②年貢を怠らないように、またその納入を催促するために、領主が百姓に与える文書で、その高を記したもの。庭訓往来三月「―は、吉日良辰を撰び行はしめ、耕作の業の最中也」

③書初め。〈[季]新年〉。「筆ひぢてむすびし文字の―かな」(宗鑑)

⇒きっしょ‐の‐そう【吉書の奏】

⇒きっしょ‐はじめ【吉書始】

⇒きっしょ‐ぶぎょう【吉書奉行】

きっ‐しょう【吉祥】‥シヤウ

⇒きちじょう。「―天」

きっしょ‐の‐そう【吉書の奏】

平安時代、代始め・年始・官奏などに弁官や蔵人から吉書を奏聞した儀式。

⇒きっ‐しょ【吉書】

きっしょ‐はじめ【吉書始】

①公家・武家で吉書を閲覧すること。東鑑3「新造公文所―也」

②室町時代以降、正月の書き初めに吉なりとして暦に掲げた日。また、書き初め。梅暦「一陽来福の―」

⇒きっ‐しょ【吉書】

きっしょ‐ぶぎょう【吉書奉行】‥ギヤウ

室町幕府の職名で、吉書の清書をつかさどった者。

⇒きっ‐しょ【吉書】

きっしり

①物のよく適合するさま。すきまなくつまっているさま。ぎっしり。きっちり。ぎっちり。

②程度のはげしいさま。強くひびくさま。傾城禁短気「さぶが魂へ―とこたへ」

ぎっしり

〔副〕

物事が隙間なく詰まっているさま。「夜店が―と並ぶ」「予定が―入っている」

きっ‐しん【吉辰】

よい時。めでたい日。きちにち。

ギッシング【George Robert Gissing】

イギリスの小説家。労働者の世界を主題とした。生活に苦しむ女たちを描いた「余った女たち」「三文文士街」、随筆集「ヘンリー=ライクロフトの私記」など。(1857〜1903)

キッシンジャー【Henry Alfred Kissinger】

アメリカの政治家・国際政治学者。ドイツ生れ。ハーヴァード大学教授。国務長官(1973〜1977)。米中国交回復・ベトナム停戦などに活躍。ノーベル賞。(1923〜)

キッシンジャー

提供:ullstein bild/APL

キッス【kiss】

⇒キス

キッズ【kids】

子供達。

きっ‐すい【生粋】

(キスイの促音化)まじりけが全くないこと。純粋。「―の江戸っ子」

きっ‐すい【喫水・吃水】

船体の水中に没している部分の深さ。船脚ふなあし。

⇒きっすい‐せん【喫水線・吃水線】

きつ‐ずい【吉瑞】

⇒きちずい

きっすい‐せん【喫水線・吃水線】

水に浮く船の船体外板と水面とが接する線。

⇒きっ‐すい【喫水・吃水】

きっ・する【喫する】

〔他サ変〕[文]喫す(サ変)

①食う。飲む。吸う。太平記37「一豆の飯を得ても士とともに―・し」。「茶を―・する」

②(よくないことを)受ける。こうむる。「一驚を―・する」「惨敗を―・する」

きっ‐せき【詰斥】

なじりしりぞけること。

きっ‐せき【詰責】

なじり責めること。問いつめて責めること。

きつ‐ぜん【屹然】

①山などの高くそびえるさま。「―たる高峰」

②独立して人に屈しないさま。毅然。「―として孤高を守る」

きっ‐そう【吉相】‥サウ

①吉事のある前兆。瑞相。

②よい人相。

③縁起を祝うこと。

きっ‐そう【吉草】‥サウ

カノコソウの異称。

⇒きっそう‐こん【吉草根】

きっ‐そう【気相】‥サウ

気色が顔にあらわれたもの。顔つき。顔いろ。浄瑠璃、八百屋お七「―変へて見へければ」

きっ‐そう【吉左右】‥サウ

①よいたより。喜ばしいしらせ。吉報。サントスの御作業「―を告げ給はんために」

②善悪・成否いずれかのたより。とかくの通知。

きっそう‐こん【吉草根】‥サウ‥

(正しくはケッソウ(纈草)コン)カノコソウの根茎を乾燥した、褐色で芳香・苦味を持つ生薬。浸剤またはチンキとしてヒステリー・神経衰弱・痙攣けいれんなどに鎮静剤として用いる。

⇒きっ‐そう【吉草】

きっ‐そく【急速】

いそぐこと。きゅうそく。〈日葡辞書〉

き‐づた【木蔦】

ウコギ科キヅタ属(学名ヘデラ)の蔓性常緑木本。多数の付着根を茎から出し、樹木にからんで高く登る。葉は長柄、革質で光沢がある。晩秋に、黄緑色の小花を密につけ、花後、黒色球状の液果を結ぶ。同属の数種を、園芸上ヘデラと通称し、観葉植物として栽培。フユヅタ。

きっ‐た・つ【切っ立つ】

〔自五〕

(キリタツの促音化)切り立ったようにまっすぐにそびえ立つ。直立する。浮世床初「首筋の―・つた奴は」

きっ‐たて【切立】

切り立てたように垂直にそびえること。

⇒きったて‐ざや【切立鞘】

きったて‐ざや【切立鞘】

鳥毛を短く切って立てた鞘。

⇒きっ‐たて【切立】

キッス【kiss】

⇒キス

キッズ【kids】

子供達。

きっ‐すい【生粋】

(キスイの促音化)まじりけが全くないこと。純粋。「―の江戸っ子」

きっ‐すい【喫水・吃水】

船体の水中に没している部分の深さ。船脚ふなあし。

⇒きっすい‐せん【喫水線・吃水線】

きつ‐ずい【吉瑞】

⇒きちずい

きっすい‐せん【喫水線・吃水線】

水に浮く船の船体外板と水面とが接する線。

⇒きっ‐すい【喫水・吃水】

きっ・する【喫する】

〔他サ変〕[文]喫す(サ変)

①食う。飲む。吸う。太平記37「一豆の飯を得ても士とともに―・し」。「茶を―・する」

②(よくないことを)受ける。こうむる。「一驚を―・する」「惨敗を―・する」

きっ‐せき【詰斥】

なじりしりぞけること。

きっ‐せき【詰責】

なじり責めること。問いつめて責めること。

きつ‐ぜん【屹然】

①山などの高くそびえるさま。「―たる高峰」

②独立して人に屈しないさま。毅然。「―として孤高を守る」

きっ‐そう【吉相】‥サウ

①吉事のある前兆。瑞相。

②よい人相。

③縁起を祝うこと。

きっ‐そう【吉草】‥サウ

カノコソウの異称。

⇒きっそう‐こん【吉草根】

きっ‐そう【気相】‥サウ

気色が顔にあらわれたもの。顔つき。顔いろ。浄瑠璃、八百屋お七「―変へて見へければ」

きっ‐そう【吉左右】‥サウ

①よいたより。喜ばしいしらせ。吉報。サントスの御作業「―を告げ給はんために」

②善悪・成否いずれかのたより。とかくの通知。

きっそう‐こん【吉草根】‥サウ‥

(正しくはケッソウ(纈草)コン)カノコソウの根茎を乾燥した、褐色で芳香・苦味を持つ生薬。浸剤またはチンキとしてヒステリー・神経衰弱・痙攣けいれんなどに鎮静剤として用いる。

⇒きっ‐そう【吉草】

きっ‐そく【急速】

いそぐこと。きゅうそく。〈日葡辞書〉

き‐づた【木蔦】

ウコギ科キヅタ属(学名ヘデラ)の蔓性常緑木本。多数の付着根を茎から出し、樹木にからんで高く登る。葉は長柄、革質で光沢がある。晩秋に、黄緑色の小花を密につけ、花後、黒色球状の液果を結ぶ。同属の数種を、園芸上ヘデラと通称し、観葉植物として栽培。フユヅタ。

きっ‐た・つ【切っ立つ】

〔自五〕

(キリタツの促音化)切り立ったようにまっすぐにそびえ立つ。直立する。浮世床初「首筋の―・つた奴は」

きっ‐たて【切立】

切り立てたように垂直にそびえること。

⇒きったて‐ざや【切立鞘】

きったて‐ざや【切立鞘】

鳥毛を短く切って立てた鞘。

⇒きっ‐たて【切立】

広辞苑 ページ 4855 での【○吉凶は糾える縄の如し】単語。