複数辞典一括検索+![]()

![]()

○声を帆に上ぐこえをほにあぐ🔗⭐🔉

○声を帆に上ぐこえをほにあぐ

「声を上ぐ」を強調していうもの。声を高くあげる。古今和歌集秋「秋風に声を帆に上げて来る舟は天の戸渡る雁にぞありける」

⇒こえ【声】

こ‐えん【小縁】

小さい縁側。幅の狭い縁側。

こ‐えん【古園】‥ヱン

永い年月を経た庭園。

こ‐えん【故園】‥ヱン

ふるさと。故郷。

こ‐えん【故縁】

むかしの縁故。旧縁。

ご‐えん【後宴】

①大きな宴会の後に催す小宴会。踏歌とうか・元服などの後に行なった。源氏物語花宴「その日は―の事ありてまぎれくらし給ひつ」

②神祭の翌日、潔斎を解いた後に行う宴会。なおらい。

ご‐えん【後燕】

⇒こうえん

ご‐えん【誤嚥】

①飲食物でない物を誤ってのみこむこと。

②飲食物を食道でなく気道に入れてしまうこと。

コエンザイム‐キュー【coenzyme Q】

(→)補酵素Qに同じ。

コエンドロ【coentro ポルトガル】

セリ科の一年草。南ヨーロッパ原産の香味料・薬用植物。高さ30〜60センチメートル。茎・葉ともに特異な香気があり、カレー粉・クッキーなどに加える。葉は細裂した羽状複葉で、互生。夏、小白花を複散形花序につける。果実は小円形で香味料または健胃・去痰きょたん薬。香菜。コリアンダー。漢名、胡荽こすい。

コエンドロ

こ‐えんぶ【顧炎武】

明末・清初の学者・思想家。字は寧人。亭林と号す。江蘇崑山の人。実事求是を旨とし、歴史・政治・経済のほか、音韻学・金石学にも精通、清代考証学の始祖とされる。「天下郡国利病書」を編纂、著「音学五書」「日知録」「亭林詩文集」。(1613〜1682)

ごえんゆう‐てんのう【後円融天皇】‥ヱン‥ワウ

南北朝時代の北朝の天皇。後光厳天皇の第2皇子。名は緒仁おひと。幹仁もとひと親王(後小松天皇)に譲位後、院政。(在位1371〜1382)(1358〜1393)→天皇(表)

ゴー【go】

(「行く」の意)交通信号で、「進め」の意。↔ストップ

こおい‐むし【子負虫】‥オヒ‥

カメムシ目コオイムシ科の昆虫。体長約2センチメートル。池沼にすみ、他の水生昆虫などを捕食する。雌が雄の背に産卵し、孵化するまで雄がこれを守るのでこの名がある。

ゴーイング‐マイ‐ウェイ【going my way】

(1944年のアメリカ映画「我が道を往く」の原題から)他人の言動を気にせず、自分なりの生き方を通すこと。

こ‐おう【呼応】

①一方のものが呼べば相手が応答すること。

②互いに気脈を通ずること。「相―する」

③㋐文中で、上に一定の語がある時、下にこれに応ずる語形を要すること。否定の呼応、仮定の呼応、疑問の呼応、禁止の呼応など。係り結びもその一つ。

㋑印欧語などで、文中の二つの要素間で性・数・人称等が一致すること。

ご‐おう【五黄】‥ワウ

九星の一つ。土星に配し、本位は中央。この星の生れの者は運気が強いとされる。「―の寅」

ご‐おう【牛王】‥ワウ

①牛王宝印の略。太平記27「熊野の―の裏に告文を書いて」

②(→)牛黄ごおうに同じ。

⇒ごおう‐うり【牛王売】

⇒ごおう‐ほういん【牛王宝印】

ご‐おう【牛黄】‥ワウ

牛の胆嚢・胆管に生じる一種の結石。漢方生薬で、強心・鎮静・鎮痙・解熱・解毒剤。牛の玉。

ごおう‐うり【牛王売】‥ワウ‥

牛王宝印を売りあるいた人。

⇒ご‐おう【牛王】

こおう‐こんらい【古往今来】‥ワウ‥

昔から今まで。古今。

ごおう‐じんじゃ【護王神社】‥ワウ‥

京都市上京区にある元別格官幣社。祭神は和気清麻呂・和気広虫。藤原百川・路豊永みちのとよながを配祀。

護王神社

撮影:的場 啓

こ‐えんぶ【顧炎武】

明末・清初の学者・思想家。字は寧人。亭林と号す。江蘇崑山の人。実事求是を旨とし、歴史・政治・経済のほか、音韻学・金石学にも精通、清代考証学の始祖とされる。「天下郡国利病書」を編纂、著「音学五書」「日知録」「亭林詩文集」。(1613〜1682)

ごえんゆう‐てんのう【後円融天皇】‥ヱン‥ワウ

南北朝時代の北朝の天皇。後光厳天皇の第2皇子。名は緒仁おひと。幹仁もとひと親王(後小松天皇)に譲位後、院政。(在位1371〜1382)(1358〜1393)→天皇(表)

ゴー【go】

(「行く」の意)交通信号で、「進め」の意。↔ストップ

こおい‐むし【子負虫】‥オヒ‥

カメムシ目コオイムシ科の昆虫。体長約2センチメートル。池沼にすみ、他の水生昆虫などを捕食する。雌が雄の背に産卵し、孵化するまで雄がこれを守るのでこの名がある。

ゴーイング‐マイ‐ウェイ【going my way】

(1944年のアメリカ映画「我が道を往く」の原題から)他人の言動を気にせず、自分なりの生き方を通すこと。

こ‐おう【呼応】

①一方のものが呼べば相手が応答すること。

②互いに気脈を通ずること。「相―する」

③㋐文中で、上に一定の語がある時、下にこれに応ずる語形を要すること。否定の呼応、仮定の呼応、疑問の呼応、禁止の呼応など。係り結びもその一つ。

㋑印欧語などで、文中の二つの要素間で性・数・人称等が一致すること。

ご‐おう【五黄】‥ワウ

九星の一つ。土星に配し、本位は中央。この星の生れの者は運気が強いとされる。「―の寅」

ご‐おう【牛王】‥ワウ

①牛王宝印の略。太平記27「熊野の―の裏に告文を書いて」

②(→)牛黄ごおうに同じ。

⇒ごおう‐うり【牛王売】

⇒ごおう‐ほういん【牛王宝印】

ご‐おう【牛黄】‥ワウ

牛の胆嚢・胆管に生じる一種の結石。漢方生薬で、強心・鎮静・鎮痙・解熱・解毒剤。牛の玉。

ごおう‐うり【牛王売】‥ワウ‥

牛王宝印を売りあるいた人。

⇒ご‐おう【牛王】

こおう‐こんらい【古往今来】‥ワウ‥

昔から今まで。古今。

ごおう‐じんじゃ【護王神社】‥ワウ‥

京都市上京区にある元別格官幣社。祭神は和気清麻呂・和気広虫。藤原百川・路豊永みちのとよながを配祀。

護王神社

撮影:的場 啓

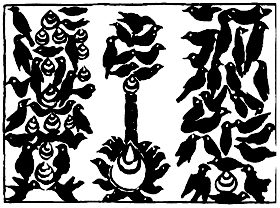

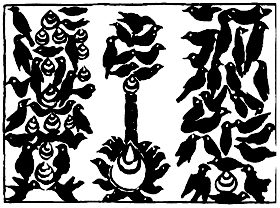

ごおう‐ほういん【牛王宝印】‥ワウ‥

熊野三社・手向山たむけやま八幡宮・京都八坂神社・高野山・東大寺・東寺・法隆寺などから出す「牛王宝印」「牛玉宝印」などと記した厄除やくよけの護符。その裏面は起請文を記す用紙とされた。牛王。宝印。

牛王宝印

ごおう‐ほういん【牛王宝印】‥ワウ‥

熊野三社・手向山たむけやま八幡宮・京都八坂神社・高野山・東大寺・東寺・法隆寺などから出す「牛王宝印」「牛玉宝印」などと記した厄除やくよけの護符。その裏面は起請文を記す用紙とされた。牛王。宝印。

牛王宝印

⇒ご‐おう【牛王】

こ‐おうみ【古近江】‥アフミ

三味線製造者の家系である石村近江の4世以前の作の称。古作の名器として珍重。5世以後の作には「近江」の焼印がある。黄表紙、啌多雁取帳うそしっかりがんとりちょう「利休の茶杓の、―の三味線など」

こおおぎみ【小大君】‥オホ‥

⇒こだいのきみ

ゴー‐カート【go-cart】

遊園地などにある、乗って遊ぶエンジン付の小型自動車。

コーカサス【Caucasus・高架索】

(→)カフカスに同じ。

⇒コーカサス‐ご【コーカサス語】

⇒コーカサス‐じんしゅ【コーカサス人種】

コーカサス‐ご【コーカサス語】

(Caucasian)カフカス2で話される多くの言語の総称。大別して南(グルジア語など)・北西(アブハズ語など)・北東(ヴェイナフ諸語など)に分かれる。これらが一つの語族をなすという確証はない。カフカス語。

⇒コーカサス【Caucasus・高架索】

コーカサス‐じんしゅ【コーカサス人種】

(→)コーカソイドに同じ。

⇒コーカサス【Caucasus・高架索】

コーカソイド【Caucasoid】

類白色人種群。三大人種区分の一つ。ヨーロッパ・インド・西アジア・北アフリカ・南北アメリカなどに分布。比較的明色の皮膚、波状の毛髪、幅が狭く高い鼻などが特徴。コーカサス人種。→人種

ゴーガン【Paul Gauguin】

フランス後期印象派の画家。平面的な彩色、太い輪郭線、象徴主義的主題を用い、総合主義を唱えた。晩年タヒチで描く。ゴーギャン。(1848〜1903)

ゴーガン(1)

提供:ullstein bild/APL

⇒ご‐おう【牛王】

こ‐おうみ【古近江】‥アフミ

三味線製造者の家系である石村近江の4世以前の作の称。古作の名器として珍重。5世以後の作には「近江」の焼印がある。黄表紙、啌多雁取帳うそしっかりがんとりちょう「利休の茶杓の、―の三味線など」

こおおぎみ【小大君】‥オホ‥

⇒こだいのきみ

ゴー‐カート【go-cart】

遊園地などにある、乗って遊ぶエンジン付の小型自動車。

コーカサス【Caucasus・高架索】

(→)カフカスに同じ。

⇒コーカサス‐ご【コーカサス語】

⇒コーカサス‐じんしゅ【コーカサス人種】

コーカサス‐ご【コーカサス語】

(Caucasian)カフカス2で話される多くの言語の総称。大別して南(グルジア語など)・北西(アブハズ語など)・北東(ヴェイナフ諸語など)に分かれる。これらが一つの語族をなすという確証はない。カフカス語。

⇒コーカサス【Caucasus・高架索】

コーカサス‐じんしゅ【コーカサス人種】

(→)コーカソイドに同じ。

⇒コーカサス【Caucasus・高架索】

コーカソイド【Caucasoid】

類白色人種群。三大人種区分の一つ。ヨーロッパ・インド・西アジア・北アフリカ・南北アメリカなどに分布。比較的明色の皮膚、波状の毛髪、幅が狭く高い鼻などが特徴。コーカサス人種。→人種

ゴーガン【Paul Gauguin】

フランス後期印象派の画家。平面的な彩色、太い輪郭線、象徴主義的主題を用い、総合主義を唱えた。晩年タヒチで描く。ゴーギャン。(1848〜1903)

ゴーガン(1)

提供:ullstein bild/APL

ゴーガン(2)

提供:Photos12/APL

ゴーガン(2)

提供:Photos12/APL

ゴーガン(3)

提供:Photos12/APL

ゴーガン(3)

提供:Photos12/APL

コーカンド【Kokand】

中央アジア、ウズベキスタン共和国東部にある都市。フェルガナ盆地の商業の中心地。旧コーカンド‐ハン国の首都。ホーカンド。人口19万7千(2001)。

⇒コーカンド‐ハンこく【コーカンド汗国】

コーカンド‐ハンこく【コーカンド汗国】

18〜19世紀、コーカンドを都としたウズベク人の国家。ホーカンド‐ハン国。(1709頃〜1876)

⇒コーカンド【Kokand】

ゴーキー【Arshile Gorky】

アルメニア生れの画家。アメリカに亡命。生命体のような独特の形象を使った、抽象表現主義の先駆者。(1904〜1948)

コーキング【caulking】

①〔機〕(→)かしめ。

②洗面台や窓回りなどの接ぎ目を、シリコーンなど柔軟で防水性の高い材料で埋めること。

コーク【Coke】

(→)コカ‐コーラに同じ。

コーク【Edward Coke】

イギリスの法律家。権利請願の起草者。13世紀の法律家ブラクトン(H. Bracton 〜1268)の著述を引用して「法の支配」(rule of law)を説いたことでも名高い。(1552〜1634)

コークス【coke イギリス・Koks ドイツ】

石炭を高温で乾留し、揮発分を除いた灰黒色、金属性光沢のある多孔質の固体。炭素を75〜85パーセント含む。点火しにくいが、火をつければ無煙燃焼し、火力が強い。冶金やきんコークス・ガス‐コークスなどがある。骸炭。

⇒コークス‐ひ【コークス比】

コークス‐ひ【コークス比】

(coke ratio)銑鉄1トンをつくるのに必要なコークスの量。重さをトンで表す。

⇒コークス【coke イギリス・Koks ドイツ】

ゴーグル【goggles】

①登山・スキーなどで使用する防風・紫外線防止用の眼鏡。

②水泳用眼鏡。

こ‐おけ【小桶】‥ヲケ

小さい桶。

ゴーゴー【go-go】

ダンスの一種。米国で創始され、ロックなどの音楽にあわせて激しく熱狂的に踊る。

ゴーゴリ【Nikolai V. Gogol】

ロシアの小説家・劇作家。ウクライナ出身。ウクライナを舞台にした幻想小説から出発、写実的でありながらグロテスクな風刺に通ずる手法を編み出し、近代ロシア小説の源流となった。代表作はペテルブルグを舞台とした短編「鼻」「外套」、風刺喜劇「検察官」、地主たちの生態を描いた長編「死せる魂」など。(1809〜1852)

ゴー‐サイン

(和製語go sign)「行け」「進め」の合図。計画・企画の実行の許可・承認。「工事の―が出た」

コーサラ【Kosala・憍薩羅】

古代インドの王国の一つ。現在のウッタル‐プラデシュ州東部に当たる。前6世紀頃ガンジス川中流域に栄えた。釈尊在世時の首都は舎衛城しゃえじょう。波斯匿はしのく王は釈尊を庇護。4〜10世紀頃、南インドに存在した同名の国と区別して南コーサラ国とも呼ばれる。→舎衛城→祇園精舎

こお・し【恋ほし】コホシ

〔形シク〕

「こひし」の古形。こいしい。万葉集5「いかばかり―・しくありけむ松浦佐用姫」

コーシー【Augustin Louis Cauchy】

フランスの数学者。複素変数関数論を初めて組織的に扱い、また、微分方程式の理論・解法などに業績をあげた。(1789〜1857)

コージェネレーション【cogeneration】

⇒コジェネレーション

コージコード【Kozhikode】

カリカットの現地名。

ゴージャス【gorgeous】

豪華。絢爛けんらん。華麗であるさま。きらびやかなさま。「―な装い」

コース【course】

①たどるべき道すじ。行路。進路。「登山―」

②競走・競泳・競漕・ゴルフなどで、定められた競技路。

③経過。順序。「事態が予期した―をはずれる」「出世―にのる」

④課程。「進学―」

⑤西洋料理で、順番に出される一連の料理。→フル‐コース。

⑥弦楽器で、同音またはオクターブに調弦された数本の弦のひとまとまり。

⇒コース‐オブ‐スタディー【course of study】

⇒コース‐ライン【course-line】

⇒コース‐レコード【course record】

⇒コース‐ロープ【course-rope】

ゴース【gauze】

(パレスチナのガザ地区で織られたことから)綿または絹の透けた張りのある薄織物。絽ろ・紗しゃなど。ゴーズ。

コース‐オブ‐スタディー【course of study】

(→)学習指導要領。

⇒コース【course】

コースター【coaster】

①滑走用のそり。

②(→)ジェット‐コースターに同じ。

③コップなどの下に敷く小さなマット。コップ敷き。

④コースター‐ブレーキの略。

⇒コースター‐ブレーキ【coaster brake】

コースター‐ブレーキ【coaster brake】

自転車の後輪につけ、ペダルを逆にふんでとめる装置。

⇒コースター【coaster】

ゴー‐スターン

(go asternの訛)船を後退させる時の号令。↔ゴー‐ヘー

コースト【coast】

海岸。「ウェスト‐―」

ゴースト【ghost】

(幽霊の意)

①大きな建物や山などで反射した電波によって、テレビの正規画像からずれたところに影のような映像を生じる現象。

②撮影の際、入射した強い光がレンズ面で反射を繰り返すことによって画面に生じるぼけた、あるいは絞りの形をした像。

③回折格子の規則的欠陥のため、回折スペクトルの左右に重複して生じたスペクトル像。

④細胞・ウイルスなどに適当な処理を施して、外形を保ったまま内容物を失わせたもの。

⇒ゴースト‐タウン【ghost town】

⇒ゴースト‐ダンス【ghost dance】

⇒ゴースト‐ライター【ghost writer】

ゴースト‐タウン【ghost town】

住民が離散して、ほとんど無人となった町。廃鉱になった鉱山町など。

⇒ゴースト【ghost】

ゴースト‐ダンス【ghost dance】

19世紀後半、北アメリカの先住民の間に広まった宗教運動。祖先の霊との交流のための集団舞踊で、白人に対する怨念が込められている。

⇒ゴースト【ghost】

ゴー‐ストップ

(「進め(go)」「止まれ(stop)」という交通整理標語からの和製語)交通信号。交通信号機。

ゴースト‐ライター【ghost writer】

ある人名義の原稿や著作を、その人に代わって執筆する陰の筆者。

⇒ゴースト【ghost】

コース‐ライン【course-line】

競走路またはプールの底に引く、各選手の進むべく定められた線。

⇒コース【course】

コース‐レコード【course record】

競走・ゴルフなどで、そのコースでの最高記録。

⇒コース【course】

コース‐ロープ【course-rope】

水泳競技で各レーンを区切るために、水面に張る浮き綱。

⇒コース【course】

コーダ【coda イタリア】

楽曲や楽章の終り、また曲中の大きな段落をしめくくる部分。終結部。結尾部。

コーダ【CODA】

(children of deaf adult(s))耳の聞こえない親のもとに生まれ、手話を第一言語とする人。

ゴーダ‐チーズ【Gouda cheese】

硬質のナチュラル‐チーズの一種。オランダのゴーダ村原産。円盤形、滑らかで緻密。ナッツのような風味をもつ。

ゴータマ【Gautama 梵】

⇒くどん(瞿曇)

コーチ【coach】

競技の技術などを指導し訓練すること。また、それをする人。コーチャー。

コーチ【交趾・交阯】

①現在のベトナム北部トンキン・ハノイ地方の古称。前漢の武帝が南越を滅ぼして交趾郡を設置した。こうし。

②12世紀頃までの中国で、ベトナム人居住地域を漠然と呼んだ称。

⇒コーチ‐インデン【交趾印伝】

⇒コーチ‐シナ【交趾支那】

⇒コーチ‐やき【交趾焼】

コーチ‐インデン【交趾印伝】

地が赤く、皺しぼの荒い、羊または鹿のなめし革。

⇒コーチ【交趾・交阯】

ゴーチエ【Théophile Gautier】

フランスの詩人・小説家。初めロマン派、やがて「芸術のための芸術」を唱えて高踏派の先駆となる。詩集「七宝螺鈿集」、小説「モーパン嬢」など。(1811〜1872)

コーチ‐シナ【交趾支那】

(Cochin-China)ベトナム南部地方のヨーロッパ人による旧称。メコン川下流の低湿地。米の生産地。1867〜1954年フランスの植民地。中心都市サイゴン(現ホーチミン)。

⇒コーチ【交趾・交阯】

コーチゾン【cortisone】

副腎皮質糖質ホルモンの一つ。蛋白質からの糖の生成を促進するほか抗炎症、抗アレルギー作用を呈し、リウマチ・膠原こうげん病などの治療に用いる。過剰に分泌または投与するとクッシング症候群をおこす。

コーチャー【coacher】

①コーチする人。競技の指導者。

②野球で、特に走者に指示や助言を与える人。

コーチャーズ‐ボックス【coacher's box】

野球の試合中、攻撃側チームのコーチャーが立つ場所。一・三塁付近のファウル‐ラインの外側。

コーチ‐やき【交趾焼】

(交趾方面から将来されたことに因む)明・清代に中国南部で作られた三彩陶器の一種。また、その作風。日本では香合や鉢を茶人が珍重。

⇒コーチ【交趾・交阯】

ゴー‐チョクトン【Goh Chok Tong・呉作棟】

シンガポールの政治家。1990年第2代首相に就任。2004年上級相兼通貨監督庁議長に転じる。(1941〜)

コーチン【cochin】

中国北方原産の鶏の一品種。ヨーロッパに輸入された時、コーチ‐シナ(Cochin-China)産と誤って以来の称。肉は食用。九斤くきん。

コーチング【coaching】

①コーチすること。指導・助言すること。

②本人が自ら考え行動する能力を、コーチが対話を通して引き出す指導術。

コーチング‐ステッチ【couching stitch】

刺繍のステッチの一種。太めの糸を布の表面に模様に添って置き、別の細めの糸で目立たないように直角に留め付ける。線の表現、面の充填に用いる。→ステッチ(図)

コーツ【刻子】

(中国語)マージャンで、同種同一の牌パイの3個揃ったもの。

コーディネーション【coordination】

①物事を調整してまとめ上げること。

②服装や家具などを調和よく組み合わせること。

コーディネーター【coordinator】

物事を調整する人。特に、服飾・放送などでいう。→ファッション‐コーディネーター

コーディネート【coordinate】

①各部分を調整して、全体がうまくいくように整えること。「会議を―する」

②服装などで、色・素材・デザインなどが調和するように組み合わせること。また、その組合せ。

ゴーディマー【Nadine Gordimer】

南アフリカ共和国の白人女性作家。一貫してアパルトヘイトを批判。小説「保護管理人」など。ノーベル賞。(1923〜)

コーティング【coating】

①布地・紙などを防水または耐熱加工するために、油・パラフィン・ゴム・合成樹脂などで処理する工程。

②レンズ・フィルターなどの表面に反射防止膜をつける処理。また、その膜。

③錠剤や顆粒剤を気密に包被すること。また、その包被。「シュガー‐―」

コーディング【coding】

記号化。符号づけ。特にコンピューターで、一定のプログラム言語を用いて、実際にプログラムを書くこと。

コーテッド‐レンズ【coated lens】

表面に反射防止処理を施したレンズ。→コーティング

コーデュロイ【corduroy】

(→)コール天に同じ。

コート【coat】

①最も外側に着る衣服。外套。「レイン‐―」

コート

コーカンド【Kokand】

中央アジア、ウズベキスタン共和国東部にある都市。フェルガナ盆地の商業の中心地。旧コーカンド‐ハン国の首都。ホーカンド。人口19万7千(2001)。

⇒コーカンド‐ハンこく【コーカンド汗国】

コーカンド‐ハンこく【コーカンド汗国】

18〜19世紀、コーカンドを都としたウズベク人の国家。ホーカンド‐ハン国。(1709頃〜1876)

⇒コーカンド【Kokand】

ゴーキー【Arshile Gorky】

アルメニア生れの画家。アメリカに亡命。生命体のような独特の形象を使った、抽象表現主義の先駆者。(1904〜1948)

コーキング【caulking】

①〔機〕(→)かしめ。

②洗面台や窓回りなどの接ぎ目を、シリコーンなど柔軟で防水性の高い材料で埋めること。

コーク【Coke】

(→)コカ‐コーラに同じ。

コーク【Edward Coke】

イギリスの法律家。権利請願の起草者。13世紀の法律家ブラクトン(H. Bracton 〜1268)の著述を引用して「法の支配」(rule of law)を説いたことでも名高い。(1552〜1634)

コークス【coke イギリス・Koks ドイツ】

石炭を高温で乾留し、揮発分を除いた灰黒色、金属性光沢のある多孔質の固体。炭素を75〜85パーセント含む。点火しにくいが、火をつければ無煙燃焼し、火力が強い。冶金やきんコークス・ガス‐コークスなどがある。骸炭。

⇒コークス‐ひ【コークス比】

コークス‐ひ【コークス比】

(coke ratio)銑鉄1トンをつくるのに必要なコークスの量。重さをトンで表す。

⇒コークス【coke イギリス・Koks ドイツ】

ゴーグル【goggles】

①登山・スキーなどで使用する防風・紫外線防止用の眼鏡。

②水泳用眼鏡。

こ‐おけ【小桶】‥ヲケ

小さい桶。

ゴーゴー【go-go】

ダンスの一種。米国で創始され、ロックなどの音楽にあわせて激しく熱狂的に踊る。

ゴーゴリ【Nikolai V. Gogol】

ロシアの小説家・劇作家。ウクライナ出身。ウクライナを舞台にした幻想小説から出発、写実的でありながらグロテスクな風刺に通ずる手法を編み出し、近代ロシア小説の源流となった。代表作はペテルブルグを舞台とした短編「鼻」「外套」、風刺喜劇「検察官」、地主たちの生態を描いた長編「死せる魂」など。(1809〜1852)

ゴー‐サイン

(和製語go sign)「行け」「進め」の合図。計画・企画の実行の許可・承認。「工事の―が出た」

コーサラ【Kosala・憍薩羅】

古代インドの王国の一つ。現在のウッタル‐プラデシュ州東部に当たる。前6世紀頃ガンジス川中流域に栄えた。釈尊在世時の首都は舎衛城しゃえじょう。波斯匿はしのく王は釈尊を庇護。4〜10世紀頃、南インドに存在した同名の国と区別して南コーサラ国とも呼ばれる。→舎衛城→祇園精舎

こお・し【恋ほし】コホシ

〔形シク〕

「こひし」の古形。こいしい。万葉集5「いかばかり―・しくありけむ松浦佐用姫」

コーシー【Augustin Louis Cauchy】

フランスの数学者。複素変数関数論を初めて組織的に扱い、また、微分方程式の理論・解法などに業績をあげた。(1789〜1857)

コージェネレーション【cogeneration】

⇒コジェネレーション

コージコード【Kozhikode】

カリカットの現地名。

ゴージャス【gorgeous】

豪華。絢爛けんらん。華麗であるさま。きらびやかなさま。「―な装い」

コース【course】

①たどるべき道すじ。行路。進路。「登山―」

②競走・競泳・競漕・ゴルフなどで、定められた競技路。

③経過。順序。「事態が予期した―をはずれる」「出世―にのる」

④課程。「進学―」

⑤西洋料理で、順番に出される一連の料理。→フル‐コース。

⑥弦楽器で、同音またはオクターブに調弦された数本の弦のひとまとまり。

⇒コース‐オブ‐スタディー【course of study】

⇒コース‐ライン【course-line】

⇒コース‐レコード【course record】

⇒コース‐ロープ【course-rope】

ゴース【gauze】

(パレスチナのガザ地区で織られたことから)綿または絹の透けた張りのある薄織物。絽ろ・紗しゃなど。ゴーズ。

コース‐オブ‐スタディー【course of study】

(→)学習指導要領。

⇒コース【course】

コースター【coaster】

①滑走用のそり。

②(→)ジェット‐コースターに同じ。

③コップなどの下に敷く小さなマット。コップ敷き。

④コースター‐ブレーキの略。

⇒コースター‐ブレーキ【coaster brake】

コースター‐ブレーキ【coaster brake】

自転車の後輪につけ、ペダルを逆にふんでとめる装置。

⇒コースター【coaster】

ゴー‐スターン

(go asternの訛)船を後退させる時の号令。↔ゴー‐ヘー

コースト【coast】

海岸。「ウェスト‐―」

ゴースト【ghost】

(幽霊の意)

①大きな建物や山などで反射した電波によって、テレビの正規画像からずれたところに影のような映像を生じる現象。

②撮影の際、入射した強い光がレンズ面で反射を繰り返すことによって画面に生じるぼけた、あるいは絞りの形をした像。

③回折格子の規則的欠陥のため、回折スペクトルの左右に重複して生じたスペクトル像。

④細胞・ウイルスなどに適当な処理を施して、外形を保ったまま内容物を失わせたもの。

⇒ゴースト‐タウン【ghost town】

⇒ゴースト‐ダンス【ghost dance】

⇒ゴースト‐ライター【ghost writer】

ゴースト‐タウン【ghost town】

住民が離散して、ほとんど無人となった町。廃鉱になった鉱山町など。

⇒ゴースト【ghost】

ゴースト‐ダンス【ghost dance】

19世紀後半、北アメリカの先住民の間に広まった宗教運動。祖先の霊との交流のための集団舞踊で、白人に対する怨念が込められている。

⇒ゴースト【ghost】

ゴー‐ストップ

(「進め(go)」「止まれ(stop)」という交通整理標語からの和製語)交通信号。交通信号機。

ゴースト‐ライター【ghost writer】

ある人名義の原稿や著作を、その人に代わって執筆する陰の筆者。

⇒ゴースト【ghost】

コース‐ライン【course-line】

競走路またはプールの底に引く、各選手の進むべく定められた線。

⇒コース【course】

コース‐レコード【course record】

競走・ゴルフなどで、そのコースでの最高記録。

⇒コース【course】

コース‐ロープ【course-rope】

水泳競技で各レーンを区切るために、水面に張る浮き綱。

⇒コース【course】

コーダ【coda イタリア】

楽曲や楽章の終り、また曲中の大きな段落をしめくくる部分。終結部。結尾部。

コーダ【CODA】

(children of deaf adult(s))耳の聞こえない親のもとに生まれ、手話を第一言語とする人。

ゴーダ‐チーズ【Gouda cheese】

硬質のナチュラル‐チーズの一種。オランダのゴーダ村原産。円盤形、滑らかで緻密。ナッツのような風味をもつ。

ゴータマ【Gautama 梵】

⇒くどん(瞿曇)

コーチ【coach】

競技の技術などを指導し訓練すること。また、それをする人。コーチャー。

コーチ【交趾・交阯】

①現在のベトナム北部トンキン・ハノイ地方の古称。前漢の武帝が南越を滅ぼして交趾郡を設置した。こうし。

②12世紀頃までの中国で、ベトナム人居住地域を漠然と呼んだ称。

⇒コーチ‐インデン【交趾印伝】

⇒コーチ‐シナ【交趾支那】

⇒コーチ‐やき【交趾焼】

コーチ‐インデン【交趾印伝】

地が赤く、皺しぼの荒い、羊または鹿のなめし革。

⇒コーチ【交趾・交阯】

ゴーチエ【Théophile Gautier】

フランスの詩人・小説家。初めロマン派、やがて「芸術のための芸術」を唱えて高踏派の先駆となる。詩集「七宝螺鈿集」、小説「モーパン嬢」など。(1811〜1872)

コーチ‐シナ【交趾支那】

(Cochin-China)ベトナム南部地方のヨーロッパ人による旧称。メコン川下流の低湿地。米の生産地。1867〜1954年フランスの植民地。中心都市サイゴン(現ホーチミン)。

⇒コーチ【交趾・交阯】

コーチゾン【cortisone】

副腎皮質糖質ホルモンの一つ。蛋白質からの糖の生成を促進するほか抗炎症、抗アレルギー作用を呈し、リウマチ・膠原こうげん病などの治療に用いる。過剰に分泌または投与するとクッシング症候群をおこす。

コーチャー【coacher】

①コーチする人。競技の指導者。

②野球で、特に走者に指示や助言を与える人。

コーチャーズ‐ボックス【coacher's box】

野球の試合中、攻撃側チームのコーチャーが立つ場所。一・三塁付近のファウル‐ラインの外側。

コーチ‐やき【交趾焼】

(交趾方面から将来されたことに因む)明・清代に中国南部で作られた三彩陶器の一種。また、その作風。日本では香合や鉢を茶人が珍重。

⇒コーチ【交趾・交阯】

ゴー‐チョクトン【Goh Chok Tong・呉作棟】

シンガポールの政治家。1990年第2代首相に就任。2004年上級相兼通貨監督庁議長に転じる。(1941〜)

コーチン【cochin】

中国北方原産の鶏の一品種。ヨーロッパに輸入された時、コーチ‐シナ(Cochin-China)産と誤って以来の称。肉は食用。九斤くきん。

コーチング【coaching】

①コーチすること。指導・助言すること。

②本人が自ら考え行動する能力を、コーチが対話を通して引き出す指導術。

コーチング‐ステッチ【couching stitch】

刺繍のステッチの一種。太めの糸を布の表面に模様に添って置き、別の細めの糸で目立たないように直角に留め付ける。線の表現、面の充填に用いる。→ステッチ(図)

コーツ【刻子】

(中国語)マージャンで、同種同一の牌パイの3個揃ったもの。

コーディネーション【coordination】

①物事を調整してまとめ上げること。

②服装や家具などを調和よく組み合わせること。

コーディネーター【coordinator】

物事を調整する人。特に、服飾・放送などでいう。→ファッション‐コーディネーター

コーディネート【coordinate】

①各部分を調整して、全体がうまくいくように整えること。「会議を―する」

②服装などで、色・素材・デザインなどが調和するように組み合わせること。また、その組合せ。

ゴーディマー【Nadine Gordimer】

南アフリカ共和国の白人女性作家。一貫してアパルトヘイトを批判。小説「保護管理人」など。ノーベル賞。(1923〜)

コーティング【coating】

①布地・紙などを防水または耐熱加工するために、油・パラフィン・ゴム・合成樹脂などで処理する工程。

②レンズ・フィルターなどの表面に反射防止膜をつける処理。また、その膜。

③錠剤や顆粒剤を気密に包被すること。また、その包被。「シュガー‐―」

コーディング【coding】

記号化。符号づけ。特にコンピューターで、一定のプログラム言語を用いて、実際にプログラムを書くこと。

コーテッド‐レンズ【coated lens】

表面に反射防止処理を施したレンズ。→コーティング

コーデュロイ【corduroy】

(→)コール天に同じ。

コート【coat】

①最も外側に着る衣服。外套。「レイン‐―」

コート

ルダンゴット【redingote】

チェスターフィールド【chesterfield】

トレンチ‐コート【trench coat】

ピー‐コート【pea coat】

ダッフル‐コート【duffel coat】

②和服の上に着る婦人用の外套。〈[季]冬〉

⇒コート‐し【コート紙】

⇒コート‐ドレス【coatdress】

コート【court】

テニス・バスケット‐ボール・バレー‐ボールなどの競技場。

⇒コート‐ハウス【court-house】

コード【chord】

①弦楽器の弦。

②和音。和弦。

⇒コード‐ネーム【chord name】

コード【code】

(法典の意)

①規定。準則。「プレス‐―」

②情報を表現する記号・符号の体系。また、情報伝達の効率・信頼性・守秘性を向上させるために変換された情報の表現、また変換の規則。変換を行うものをエンコーダー、情報を復元するものをデコーダーという。

⇒コード‐シェアリング【code sharing】

⇒コード‐スイッチング【code-switching】

コード【cord】

①太ひも。

②多くの細い銅線を絶縁し、その上を綿糸・絹糸やビニール・ゴムなどでおおった紐線。室内の電気器具や電灯線などに用いる。

ゴート【Goth】

ゲルマンの部族。原住地はスウェーデン南部。1世紀頃ヴィスワ川河口付近を占め、2世紀頃に黒海方面へ移住した東ゴートとドナウ川下流に定着した西ゴートとに分かれた。前者は、5世紀後半にイタリアに侵入、王国を建てたが、6世紀中葉に東ローマ帝国に滅ぼされた。後者は、4世紀末にイタリアに侵入、5世紀にイベリア半島に王国を建てたが、8世紀初頭にイスラム教徒に滅ぼされた。

⇒ゴート‐ご【ゴート語】

こ‐おとこ【小男】‥ヲトコ

①わかい男。若者。若輩。栄華物語様々喜「宮々いと美しき―どもにておはします」

②背丈の低い男。小柄な男。

③つまらない男。けちなやつ。好色二代男「今は隠す所もあらず、佐渡やの源といふ―とあらはして」

ゴート‐ご【ゴート語】

(Gothic)インド‐ヨーロッパ語族中のゲルマン語派に属し、8世紀初めまでゴート人によって用いられた言語。死語。4世紀に西ゴート僧ウルフィラがギリシア語から翻訳した新約聖書がある。

⇒ゴート【Goth】

コート‐し【コート紙】

(coated paper)原紙に白色の塗料を塗り平滑性をもたせた洋紙。平滑性・白色度などはアート紙より劣り、雑誌の表紙などに用いる。

⇒コート【coat】

コード‐シェアリング【code sharing】

二つの航空会社が共同して、一つの便に双方の便名を付けて行う運航。

⇒コード【code】

コード‐スイッチング【code-switching】

社会言語学の用語。会話の場面や相手などの条件に応じて、使用するコード(言語体系)を変換すること。職場や学校では標準語を使うが、家庭では方言を使うなど。コード切替え。

⇒コード【code】

ゴート‐スキン【goatskin】

山羊やぎの皮。また、そのなめし革。古来革製本用の最上品として珍重。モロッコ革はその代表的なもの。ゴート。

コート‐ダジュール【Côte d'Azur】

フランス南東部の地中海沿岸地域。カンヌ・ニース・モナコなどの都市を中心とする保養地。紺碧海岸。→リヴィエラ

コート‐ディヴォアール【Côte d'Ivoire フランス】

(象牙海岸の意)アフリカ西部、ギニア湾に面する共和国。カカオ・コーヒーを産する。旧フランス植民地で1960年独立。面積32万2000平方キロメートル。人口1855万(2004)。首都ヤムスクロ。→アフリカ(図)

コート‐ドレス【coatdress】

ワンピースの一種。コートのように前身頃が裾まで開き、ボタン留めになっているもの。

⇒コート【coat】

コード‐ネーム【chord name】

ポピュラー音楽やジャズの記譜で、和音(コード)の構成を表示する記号。「Dm」「G7」など。

⇒コード【chord】

コート‐ハウス【court-house】

(コートは中庭の意)住宅の一形式で、中庭を持つ住居。

⇒コート【court】

コードバン【cordovan】

スペイン、コルドバ産の山羊やぎ皮。現在では主に馬皮から作った優良ななめし革をいう。コルドバ革。

こ‐おどり【小躍り・雀躍】‥ヲドリ

喜んでおどり上がること。太平記17「―して登る形勢は」。「―して喜ぶ」

コードレス【cordless】

コードがないこと。本来必要なコードが要いらないこと。「―‐アイロン」

⇒コードレス‐でんわ【コードレス電話】

コードレス‐でんわ【コードレス電話】

電話機の一種。建物内などある範囲内で持ち運んで通話できるよう、電話機本体と受話器との間を無線にしたもの。コードレス‐ホン。

⇒コードレス【cordless】

コーナー【corner】

①かど。隅。

②競走路などで、進む向きの変わる地点。「第4―」

③写真の四隅をアルバムに貼るのに用いる飾り紙。

④野球で、内角・外角の総称。

⑤デパートなどで特定の商品を扱う売り場の一区画。

⑥雑誌やラジオ・テレビ番組の中の一企画。「リクエスト‐―」

⇒コーナー‐キック【corner-kick】

⇒コーナー‐ワーク【corner work】

コーナー‐キック【corner-kick】

サッカーで、自陣のゴールラインから味方がボールを外に出したとき、相手側がそのラインの片隅からボールを蹴り込むこと。

⇒コーナー【corner】

コーナー‐ワーク【corner work】

①野球で、投手が打者の内角や外角を巧みに攻めること。

②スケートや自転車などの競争競技で、コーナーを巧みに曲がって走る技術。

⇒コーナー【corner】

コーナリング【cornering】

スケートや自動車などで、コーナーを曲がること。また、その技術。

コーニス【cornice】

古代ギリシア・ローマ建築で、エンタブレチュアの最上部の水平帯。ペディメントの三角形の底辺を形づくる。

こおに‐たびらこ【小鬼田平子】

〔植〕(→)タビラコに同じ。

こ‐おにゆり【小鬼百合】

各地の草原や湿原に生えるユリの一種。高さ1メートル前後。笹の葉状の葉を互生し、夏に茎頂が分枝してオレンジ色の美花を数個、やや下向きに開く。6枚の花被片はやや反曲し、上面に紫黒色の斑点が目立つ。オニユリによく似るがやや小型で、葉のつけ根にムカゴがつかない点で区別できる。

コーネル【Joseph Cornell】

アメリカの彫刻家。シュールレアリスムに共感してコラージュを始めたのち、箱状の作品を制作。(1903〜1972)

コーパス【corpus】

〔言〕言語を分析する際の対象となる資料集。文字で記された資料や録音された言語資料の集合体。

コーパル【copal】

元来は化石化した硬い樹脂。現在は類似の天然樹脂をいい、種類が多い。塗料の原料。コパル。

コーヒー【koffie オランダ・coffee イギリス・珈琲】

コーヒー豆を煎って挽き粉としたもの。また、それを湯で浸出した褐色の飲料。香気と苦味がある。厚生新編「支那地方には茶湯並に―湯に加へて用ゆ」

コーヒー

撮影:関戸 勇

ルダンゴット【redingote】

チェスターフィールド【chesterfield】

トレンチ‐コート【trench coat】

ピー‐コート【pea coat】

ダッフル‐コート【duffel coat】

②和服の上に着る婦人用の外套。〈[季]冬〉

⇒コート‐し【コート紙】

⇒コート‐ドレス【coatdress】

コート【court】

テニス・バスケット‐ボール・バレー‐ボールなどの競技場。

⇒コート‐ハウス【court-house】

コード【chord】

①弦楽器の弦。

②和音。和弦。

⇒コード‐ネーム【chord name】

コード【code】

(法典の意)

①規定。準則。「プレス‐―」

②情報を表現する記号・符号の体系。また、情報伝達の効率・信頼性・守秘性を向上させるために変換された情報の表現、また変換の規則。変換を行うものをエンコーダー、情報を復元するものをデコーダーという。

⇒コード‐シェアリング【code sharing】

⇒コード‐スイッチング【code-switching】

コード【cord】

①太ひも。

②多くの細い銅線を絶縁し、その上を綿糸・絹糸やビニール・ゴムなどでおおった紐線。室内の電気器具や電灯線などに用いる。

ゴート【Goth】

ゲルマンの部族。原住地はスウェーデン南部。1世紀頃ヴィスワ川河口付近を占め、2世紀頃に黒海方面へ移住した東ゴートとドナウ川下流に定着した西ゴートとに分かれた。前者は、5世紀後半にイタリアに侵入、王国を建てたが、6世紀中葉に東ローマ帝国に滅ぼされた。後者は、4世紀末にイタリアに侵入、5世紀にイベリア半島に王国を建てたが、8世紀初頭にイスラム教徒に滅ぼされた。

⇒ゴート‐ご【ゴート語】

こ‐おとこ【小男】‥ヲトコ

①わかい男。若者。若輩。栄華物語様々喜「宮々いと美しき―どもにておはします」

②背丈の低い男。小柄な男。

③つまらない男。けちなやつ。好色二代男「今は隠す所もあらず、佐渡やの源といふ―とあらはして」

ゴート‐ご【ゴート語】

(Gothic)インド‐ヨーロッパ語族中のゲルマン語派に属し、8世紀初めまでゴート人によって用いられた言語。死語。4世紀に西ゴート僧ウルフィラがギリシア語から翻訳した新約聖書がある。

⇒ゴート【Goth】

コート‐し【コート紙】

(coated paper)原紙に白色の塗料を塗り平滑性をもたせた洋紙。平滑性・白色度などはアート紙より劣り、雑誌の表紙などに用いる。

⇒コート【coat】

コード‐シェアリング【code sharing】

二つの航空会社が共同して、一つの便に双方の便名を付けて行う運航。

⇒コード【code】

コード‐スイッチング【code-switching】

社会言語学の用語。会話の場面や相手などの条件に応じて、使用するコード(言語体系)を変換すること。職場や学校では標準語を使うが、家庭では方言を使うなど。コード切替え。

⇒コード【code】

ゴート‐スキン【goatskin】

山羊やぎの皮。また、そのなめし革。古来革製本用の最上品として珍重。モロッコ革はその代表的なもの。ゴート。

コート‐ダジュール【Côte d'Azur】

フランス南東部の地中海沿岸地域。カンヌ・ニース・モナコなどの都市を中心とする保養地。紺碧海岸。→リヴィエラ

コート‐ディヴォアール【Côte d'Ivoire フランス】

(象牙海岸の意)アフリカ西部、ギニア湾に面する共和国。カカオ・コーヒーを産する。旧フランス植民地で1960年独立。面積32万2000平方キロメートル。人口1855万(2004)。首都ヤムスクロ。→アフリカ(図)

コート‐ドレス【coatdress】

ワンピースの一種。コートのように前身頃が裾まで開き、ボタン留めになっているもの。

⇒コート【coat】

コード‐ネーム【chord name】

ポピュラー音楽やジャズの記譜で、和音(コード)の構成を表示する記号。「Dm」「G7」など。

⇒コード【chord】

コート‐ハウス【court-house】

(コートは中庭の意)住宅の一形式で、中庭を持つ住居。

⇒コート【court】

コードバン【cordovan】

スペイン、コルドバ産の山羊やぎ皮。現在では主に馬皮から作った優良ななめし革をいう。コルドバ革。

こ‐おどり【小躍り・雀躍】‥ヲドリ

喜んでおどり上がること。太平記17「―して登る形勢は」。「―して喜ぶ」

コードレス【cordless】

コードがないこと。本来必要なコードが要いらないこと。「―‐アイロン」

⇒コードレス‐でんわ【コードレス電話】

コードレス‐でんわ【コードレス電話】

電話機の一種。建物内などある範囲内で持ち運んで通話できるよう、電話機本体と受話器との間を無線にしたもの。コードレス‐ホン。

⇒コードレス【cordless】

コーナー【corner】

①かど。隅。

②競走路などで、進む向きの変わる地点。「第4―」

③写真の四隅をアルバムに貼るのに用いる飾り紙。

④野球で、内角・外角の総称。

⑤デパートなどで特定の商品を扱う売り場の一区画。

⑥雑誌やラジオ・テレビ番組の中の一企画。「リクエスト‐―」

⇒コーナー‐キック【corner-kick】

⇒コーナー‐ワーク【corner work】

コーナー‐キック【corner-kick】

サッカーで、自陣のゴールラインから味方がボールを外に出したとき、相手側がそのラインの片隅からボールを蹴り込むこと。

⇒コーナー【corner】

コーナー‐ワーク【corner work】

①野球で、投手が打者の内角や外角を巧みに攻めること。

②スケートや自転車などの競争競技で、コーナーを巧みに曲がって走る技術。

⇒コーナー【corner】

コーナリング【cornering】

スケートや自動車などで、コーナーを曲がること。また、その技術。

コーニス【cornice】

古代ギリシア・ローマ建築で、エンタブレチュアの最上部の水平帯。ペディメントの三角形の底辺を形づくる。

こおに‐たびらこ【小鬼田平子】

〔植〕(→)タビラコに同じ。

こ‐おにゆり【小鬼百合】

各地の草原や湿原に生えるユリの一種。高さ1メートル前後。笹の葉状の葉を互生し、夏に茎頂が分枝してオレンジ色の美花を数個、やや下向きに開く。6枚の花被片はやや反曲し、上面に紫黒色の斑点が目立つ。オニユリによく似るがやや小型で、葉のつけ根にムカゴがつかない点で区別できる。

コーネル【Joseph Cornell】

アメリカの彫刻家。シュールレアリスムに共感してコラージュを始めたのち、箱状の作品を制作。(1903〜1972)

コーパス【corpus】

〔言〕言語を分析する際の対象となる資料集。文字で記された資料や録音された言語資料の集合体。

コーパル【copal】

元来は化石化した硬い樹脂。現在は類似の天然樹脂をいい、種類が多い。塗料の原料。コパル。

コーヒー【koffie オランダ・coffee イギリス・珈琲】

コーヒー豆を煎って挽き粉としたもの。また、それを湯で浸出した褐色の飲料。香気と苦味がある。厚生新編「支那地方には茶湯並に―湯に加へて用ゆ」

コーヒー

撮影:関戸 勇

コーヒー豆

撮影:関戸 勇

コーヒー豆

撮影:関戸 勇

⇒コーヒー‐カップ【coffee cup】

⇒コーヒー‐シュガー

⇒コーヒー‐シロップ【coffee syrup】

⇒コーヒー‐ちゃ【コーヒー茶】

⇒コーヒー‐の‐き【コーヒーの樹】

⇒コーヒー‐ブレーク【coffee break】

⇒コーヒー‐ポット【coffee pot】

⇒コーヒー‐まめ【コーヒー豆】

⇒コーヒー‐ミル【coffee mill】

⇒コーヒー‐メーカー【coffee maker】

⇒コーヒー‐わかし【コーヒー沸かし】

コーヒー‐カップ【coffee cup】

①コーヒーを飲むときに用いる茶碗。上辺の開きが少なく、取っ手のついた洋風茶碗。

②遊園地の遊具の一種。大きな円盤に載せた1の形の乗り物で、円盤と共に乗り物自体も回るもの。ティーカップ。

⇒コーヒー【koffie オランダ・coffee イギリス・珈琲】

コーヒー‐シュガー

(和製語coffee sugar)コーヒーに入れる茶褐色の砂糖。氷砂糖にカラメル溶液を加えたもの。

⇒コーヒー【koffie オランダ・coffee イギリス・珈琲】

コーヒー‐シロップ【coffee syrup】

コーヒーに糖分を加え、煮つめて濃厚にした液汁。

⇒コーヒー【koffie オランダ・coffee イギリス・珈琲】

コーヒー‐ちゃ【コーヒー茶】

黒みを帯びた濃い茶色。

⇒コーヒー【koffie オランダ・coffee イギリス・珈琲】

コーヒー‐の‐き【コーヒーの樹】

アカネ科の常緑高木。アフリカ原産の2〜3種をもとに、現在は中南米・ハワイなど熱帯各地で大規模に栽培。高さ数メートル。葉は長卵形。花は白色で香気がある。果実は石果、紅紫色、普通は2個の種子(コーヒー豆)を蔵する。植物学上は同属別種のアラビカ種とロブスタ種に分けられる。

コーヒーのき(アラビカ種)

⇒コーヒー‐カップ【coffee cup】

⇒コーヒー‐シュガー

⇒コーヒー‐シロップ【coffee syrup】

⇒コーヒー‐ちゃ【コーヒー茶】

⇒コーヒー‐の‐き【コーヒーの樹】

⇒コーヒー‐ブレーク【coffee break】

⇒コーヒー‐ポット【coffee pot】

⇒コーヒー‐まめ【コーヒー豆】

⇒コーヒー‐ミル【coffee mill】

⇒コーヒー‐メーカー【coffee maker】

⇒コーヒー‐わかし【コーヒー沸かし】

コーヒー‐カップ【coffee cup】

①コーヒーを飲むときに用いる茶碗。上辺の開きが少なく、取っ手のついた洋風茶碗。

②遊園地の遊具の一種。大きな円盤に載せた1の形の乗り物で、円盤と共に乗り物自体も回るもの。ティーカップ。

⇒コーヒー【koffie オランダ・coffee イギリス・珈琲】

コーヒー‐シュガー

(和製語coffee sugar)コーヒーに入れる茶褐色の砂糖。氷砂糖にカラメル溶液を加えたもの。

⇒コーヒー【koffie オランダ・coffee イギリス・珈琲】

コーヒー‐シロップ【coffee syrup】

コーヒーに糖分を加え、煮つめて濃厚にした液汁。

⇒コーヒー【koffie オランダ・coffee イギリス・珈琲】

コーヒー‐ちゃ【コーヒー茶】

黒みを帯びた濃い茶色。

⇒コーヒー【koffie オランダ・coffee イギリス・珈琲】

コーヒー‐の‐き【コーヒーの樹】

アカネ科の常緑高木。アフリカ原産の2〜3種をもとに、現在は中南米・ハワイなど熱帯各地で大規模に栽培。高さ数メートル。葉は長卵形。花は白色で香気がある。果実は石果、紅紫色、普通は2個の種子(コーヒー豆)を蔵する。植物学上は同属別種のアラビカ種とロブスタ種に分けられる。

コーヒーのき(アラビカ種)

⇒コーヒー【koffie オランダ・coffee イギリス・珈琲】

コーヒー‐ブレーク【coffee break】

仕事の合間の、コーヒーを飲むための小休憩時間。お茶。「―にしよう」

⇒コーヒー【koffie オランダ・coffee イギリス・珈琲】

コーヒー‐ポット【coffee pot】

コーヒーを淹いれるのに使う器具。

⇒コーヒー【koffie オランダ・coffee イギリス・珈琲】

コーヒー‐まめ【コーヒー豆】

コーヒーの樹の果実から取り出した種子。コーヒーの原料とする。

⇒コーヒー【koffie オランダ・coffee イギリス・珈琲】

コーヒー‐ミル【coffee mill】

煎ったコーヒーの種子を粉末に挽き砕く器具。コーヒー挽き。

⇒コーヒー【koffie オランダ・coffee イギリス・珈琲】

コーヒー‐メーカー【coffee maker】

コーヒーを自動的に淹いれるための器具。

⇒コーヒー【koffie オランダ・coffee イギリス・珈琲】

コーヒー‐わかし【コーヒー沸かし】

コーヒーを淹いれるための器具。コーヒー‐ポット・パーコレーター・サイフォン・コーヒー‐メーカーなどがある。

⇒コーヒー【koffie オランダ・coffee イギリス・珈琲】

コープ【co-op】

(cooperativeの略)消費生活協同組合。略称、生協。

コープランド【Aaron Copland】

アメリカの作曲家。バレエ音楽「アパラチアの春」など。(1900〜1990)

ゴーフル【gaufre フランス】

①ごく薄く焼いた洋風せんべいの間にクリームを挟んだ洋風菓子。商標名。

②フランスで、ワッフルのこと。

ゴー‐ヘー

(go aheadの訛)船を前進させる時の号令。↔ゴー‐スターン

コーペラティブ‐システム【cooperative system】

学校と産業界とが連携・協力し、職業・技術教育の充実や研究の発展を促進する仕組み。

コーヘン【Hermann Cohen】

ドイツ新カント学派の哲学者。マールブルク学派を創立。著「純粋認識の論理学」「純粋意志の倫理学」「純粋感情の美学」。(1842〜1918)

コーポ

コーポラスの略。アパート名などに用いる。

コーホート【cohort】

⇒コホート

コーポラス

(corporate houseをつづめた和製語)多くは中高層の集合住宅の通称。コーポ。

コーポラティズム【corporatism】

国家が職能代表や利益組織を同調・協力させて政策を決定・執行すること。またその思想・運動・社会体制。大政翼賛会はその例。→ネオ‐コーポラティズム

コーポラティブ‐ハウス【cooperative house】

共同で居住しようとする者同士が組合を結成して一緒に作る集合住宅。協同組合住宅。

コーポレーション【corporation】

会社。法人。

コーポレート【corporate】

「団体の」「共同の」の意。

⇒コーポレート‐アイデンティティー【corporate identity】

⇒コーポレート‐ガバナンス【corporate governance】

コーポレート‐アイデンティティー【corporate identity】

会社の個性・目標の明確化と統一をはかり、社内外にこれを印象づけるための組織的活動。CI

⇒コーポレート【corporate】

コーポレート‐ガバナンス【corporate governance】

企業統治。株主や消費者などが企業の経営にかかわって、チェック機能を果たすこと。

⇒コーポレート【corporate】

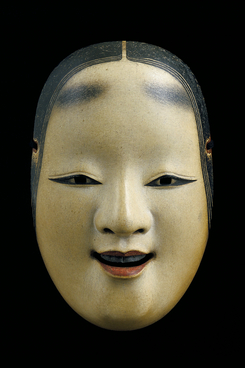

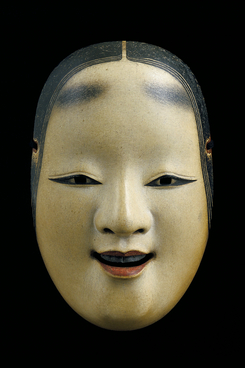

こ‐おもて【小面】

能面。最も小ぶりな若い女面。

小面

⇒コーヒー【koffie オランダ・coffee イギリス・珈琲】

コーヒー‐ブレーク【coffee break】

仕事の合間の、コーヒーを飲むための小休憩時間。お茶。「―にしよう」

⇒コーヒー【koffie オランダ・coffee イギリス・珈琲】

コーヒー‐ポット【coffee pot】

コーヒーを淹いれるのに使う器具。

⇒コーヒー【koffie オランダ・coffee イギリス・珈琲】

コーヒー‐まめ【コーヒー豆】

コーヒーの樹の果実から取り出した種子。コーヒーの原料とする。

⇒コーヒー【koffie オランダ・coffee イギリス・珈琲】

コーヒー‐ミル【coffee mill】

煎ったコーヒーの種子を粉末に挽き砕く器具。コーヒー挽き。

⇒コーヒー【koffie オランダ・coffee イギリス・珈琲】

コーヒー‐メーカー【coffee maker】

コーヒーを自動的に淹いれるための器具。

⇒コーヒー【koffie オランダ・coffee イギリス・珈琲】

コーヒー‐わかし【コーヒー沸かし】

コーヒーを淹いれるための器具。コーヒー‐ポット・パーコレーター・サイフォン・コーヒー‐メーカーなどがある。

⇒コーヒー【koffie オランダ・coffee イギリス・珈琲】

コープ【co-op】

(cooperativeの略)消費生活協同組合。略称、生協。

コープランド【Aaron Copland】

アメリカの作曲家。バレエ音楽「アパラチアの春」など。(1900〜1990)

ゴーフル【gaufre フランス】

①ごく薄く焼いた洋風せんべいの間にクリームを挟んだ洋風菓子。商標名。

②フランスで、ワッフルのこと。

ゴー‐ヘー

(go aheadの訛)船を前進させる時の号令。↔ゴー‐スターン

コーペラティブ‐システム【cooperative system】

学校と産業界とが連携・協力し、職業・技術教育の充実や研究の発展を促進する仕組み。

コーヘン【Hermann Cohen】

ドイツ新カント学派の哲学者。マールブルク学派を創立。著「純粋認識の論理学」「純粋意志の倫理学」「純粋感情の美学」。(1842〜1918)

コーポ

コーポラスの略。アパート名などに用いる。

コーホート【cohort】

⇒コホート

コーポラス

(corporate houseをつづめた和製語)多くは中高層の集合住宅の通称。コーポ。

コーポラティズム【corporatism】

国家が職能代表や利益組織を同調・協力させて政策を決定・執行すること。またその思想・運動・社会体制。大政翼賛会はその例。→ネオ‐コーポラティズム

コーポラティブ‐ハウス【cooperative house】

共同で居住しようとする者同士が組合を結成して一緒に作る集合住宅。協同組合住宅。

コーポレーション【corporation】

会社。法人。

コーポレート【corporate】

「団体の」「共同の」の意。

⇒コーポレート‐アイデンティティー【corporate identity】

⇒コーポレート‐ガバナンス【corporate governance】

コーポレート‐アイデンティティー【corporate identity】

会社の個性・目標の明確化と統一をはかり、社内外にこれを印象づけるための組織的活動。CI

⇒コーポレート【corporate】

コーポレート‐ガバナンス【corporate governance】

企業統治。株主や消費者などが企業の経営にかかわって、チェック機能を果たすこと。

⇒コーポレート【corporate】

こ‐おもて【小面】

能面。最も小ぶりな若い女面。

小面

小面

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

小面

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

ゴーヤー

〔植〕(→)苦瓜にがうりに同じ。沖縄での呼称。

コーラ【cola】

コーラ飲料のこと。→コラ。

⇒コーラ‐いんりょう【コーラ飲料】

コーラー【Josef Kohler】

ドイツの法学者。ヘーゲルの歴史哲学の影響を受け、民族学的・比較法学的研究に基づいて法の普遍的法則を探究。(1849〜1919)

コーライト【Coalite】

石炭を低温乾留したコークスの商品名。

コーラ‐いんりょう【コーラ飲料】‥レウ

コラの種子の抽出液にシロップ・香料・着色料などを加え、炭酸ガスを含ませた清涼飲料。

⇒コーラ【cola】

コーラス【chorus】

①複数の人間で一つの曲を一緒に歌うこと。特に、各声部を一人ずつで歌う重唱に対して、各声部を複数の人間で歌う場合にいうことが多い。男声・女声・混声などがある。全員で一つの旋律を一緒に歌うことを斉唱という。合唱。

②合唱曲。

③合唱団。

④ジャズ・ポップスなどの楽曲で、主題を提示している部分。序奏(ヴァース)と区別され、繰り返し演奏される。リフレイン。

⇒コーラス‐ガール【chorus girl】

コーラス‐ガール【chorus girl】

ショーやレビューなどで、主役をもり立てて大勢で歌ったり踊ったりする女性。

⇒コーラス【chorus】

コーラル【choral】

〔音〕「合唱の」の意。

コーラル【coral】

珊瑚さんご。「―‐ピンク」

コーラン【Koran】

(Qur'ān アラビア 「読誦されるもの」の意)イスラムの聖典。ムハンマドの受けた啓示を結集したもの。イスラムの世界観・信条・倫理・行為規範をアラビア語の押韻散文で述べ、114章から成る。現行の底本は第3代カリフのウスマーンの結集(7世紀)に基づく。クルアーン。

⇒コーランか、然らずんば剣か

ゴーヤー

〔植〕(→)苦瓜にがうりに同じ。沖縄での呼称。

コーラ【cola】

コーラ飲料のこと。→コラ。

⇒コーラ‐いんりょう【コーラ飲料】

コーラー【Josef Kohler】

ドイツの法学者。ヘーゲルの歴史哲学の影響を受け、民族学的・比較法学的研究に基づいて法の普遍的法則を探究。(1849〜1919)

コーライト【Coalite】

石炭を低温乾留したコークスの商品名。

コーラ‐いんりょう【コーラ飲料】‥レウ

コラの種子の抽出液にシロップ・香料・着色料などを加え、炭酸ガスを含ませた清涼飲料。

⇒コーラ【cola】

コーラス【chorus】

①複数の人間で一つの曲を一緒に歌うこと。特に、各声部を一人ずつで歌う重唱に対して、各声部を複数の人間で歌う場合にいうことが多い。男声・女声・混声などがある。全員で一つの旋律を一緒に歌うことを斉唱という。合唱。

②合唱曲。

③合唱団。

④ジャズ・ポップスなどの楽曲で、主題を提示している部分。序奏(ヴァース)と区別され、繰り返し演奏される。リフレイン。

⇒コーラス‐ガール【chorus girl】

コーラス‐ガール【chorus girl】

ショーやレビューなどで、主役をもり立てて大勢で歌ったり踊ったりする女性。

⇒コーラス【chorus】

コーラル【choral】

〔音〕「合唱の」の意。

コーラル【coral】

珊瑚さんご。「―‐ピンク」

コーラン【Koran】

(Qur'ān アラビア 「読誦されるもの」の意)イスラムの聖典。ムハンマドの受けた啓示を結集したもの。イスラムの世界観・信条・倫理・行為規範をアラビア語の押韻散文で述べ、114章から成る。現行の底本は第3代カリフのウスマーンの結集(7世紀)に基づく。クルアーン。

⇒コーランか、然らずんば剣か

こ‐えんぶ【顧炎武】

明末・清初の学者・思想家。字は寧人。亭林と号す。江蘇崑山の人。実事求是を旨とし、歴史・政治・経済のほか、音韻学・金石学にも精通、清代考証学の始祖とされる。「天下郡国利病書」を編纂、著「音学五書」「日知録」「亭林詩文集」。(1613〜1682)

ごえんゆう‐てんのう【後円融天皇】‥ヱン‥ワウ

南北朝時代の北朝の天皇。後光厳天皇の第2皇子。名は緒仁おひと。幹仁もとひと親王(後小松天皇)に譲位後、院政。(在位1371〜1382)(1358〜1393)→天皇(表)

ゴー【go】

(「行く」の意)交通信号で、「進め」の意。↔ストップ

こおい‐むし【子負虫】‥オヒ‥

カメムシ目コオイムシ科の昆虫。体長約2センチメートル。池沼にすみ、他の水生昆虫などを捕食する。雌が雄の背に産卵し、孵化するまで雄がこれを守るのでこの名がある。

ゴーイング‐マイ‐ウェイ【going my way】

(1944年のアメリカ映画「我が道を往く」の原題から)他人の言動を気にせず、自分なりの生き方を通すこと。

こ‐おう【呼応】

①一方のものが呼べば相手が応答すること。

②互いに気脈を通ずること。「相―する」

③㋐文中で、上に一定の語がある時、下にこれに応ずる語形を要すること。否定の呼応、仮定の呼応、疑問の呼応、禁止の呼応など。係り結びもその一つ。

㋑印欧語などで、文中の二つの要素間で性・数・人称等が一致すること。

ご‐おう【五黄】‥ワウ

九星の一つ。土星に配し、本位は中央。この星の生れの者は運気が強いとされる。「―の寅」

ご‐おう【牛王】‥ワウ

①牛王宝印の略。太平記27「熊野の―の裏に告文を書いて」

②(→)牛黄ごおうに同じ。

⇒ごおう‐うり【牛王売】

⇒ごおう‐ほういん【牛王宝印】

ご‐おう【牛黄】‥ワウ

牛の胆嚢・胆管に生じる一種の結石。漢方生薬で、強心・鎮静・鎮痙・解熱・解毒剤。牛の玉。

ごおう‐うり【牛王売】‥ワウ‥

牛王宝印を売りあるいた人。

⇒ご‐おう【牛王】

こおう‐こんらい【古往今来】‥ワウ‥

昔から今まで。古今。

ごおう‐じんじゃ【護王神社】‥ワウ‥

京都市上京区にある元別格官幣社。祭神は和気清麻呂・和気広虫。藤原百川・路豊永みちのとよながを配祀。

護王神社

撮影:的場 啓

こ‐えんぶ【顧炎武】

明末・清初の学者・思想家。字は寧人。亭林と号す。江蘇崑山の人。実事求是を旨とし、歴史・政治・経済のほか、音韻学・金石学にも精通、清代考証学の始祖とされる。「天下郡国利病書」を編纂、著「音学五書」「日知録」「亭林詩文集」。(1613〜1682)

ごえんゆう‐てんのう【後円融天皇】‥ヱン‥ワウ

南北朝時代の北朝の天皇。後光厳天皇の第2皇子。名は緒仁おひと。幹仁もとひと親王(後小松天皇)に譲位後、院政。(在位1371〜1382)(1358〜1393)→天皇(表)

ゴー【go】

(「行く」の意)交通信号で、「進め」の意。↔ストップ

こおい‐むし【子負虫】‥オヒ‥

カメムシ目コオイムシ科の昆虫。体長約2センチメートル。池沼にすみ、他の水生昆虫などを捕食する。雌が雄の背に産卵し、孵化するまで雄がこれを守るのでこの名がある。

ゴーイング‐マイ‐ウェイ【going my way】

(1944年のアメリカ映画「我が道を往く」の原題から)他人の言動を気にせず、自分なりの生き方を通すこと。

こ‐おう【呼応】

①一方のものが呼べば相手が応答すること。

②互いに気脈を通ずること。「相―する」

③㋐文中で、上に一定の語がある時、下にこれに応ずる語形を要すること。否定の呼応、仮定の呼応、疑問の呼応、禁止の呼応など。係り結びもその一つ。

㋑印欧語などで、文中の二つの要素間で性・数・人称等が一致すること。

ご‐おう【五黄】‥ワウ

九星の一つ。土星に配し、本位は中央。この星の生れの者は運気が強いとされる。「―の寅」

ご‐おう【牛王】‥ワウ

①牛王宝印の略。太平記27「熊野の―の裏に告文を書いて」

②(→)牛黄ごおうに同じ。

⇒ごおう‐うり【牛王売】

⇒ごおう‐ほういん【牛王宝印】

ご‐おう【牛黄】‥ワウ

牛の胆嚢・胆管に生じる一種の結石。漢方生薬で、強心・鎮静・鎮痙・解熱・解毒剤。牛の玉。

ごおう‐うり【牛王売】‥ワウ‥

牛王宝印を売りあるいた人。

⇒ご‐おう【牛王】

こおう‐こんらい【古往今来】‥ワウ‥

昔から今まで。古今。

ごおう‐じんじゃ【護王神社】‥ワウ‥

京都市上京区にある元別格官幣社。祭神は和気清麻呂・和気広虫。藤原百川・路豊永みちのとよながを配祀。

護王神社

撮影:的場 啓

ごおう‐ほういん【牛王宝印】‥ワウ‥

熊野三社・手向山たむけやま八幡宮・京都八坂神社・高野山・東大寺・東寺・法隆寺などから出す「牛王宝印」「牛玉宝印」などと記した厄除やくよけの護符。その裏面は起請文を記す用紙とされた。牛王。宝印。

牛王宝印

ごおう‐ほういん【牛王宝印】‥ワウ‥

熊野三社・手向山たむけやま八幡宮・京都八坂神社・高野山・東大寺・東寺・法隆寺などから出す「牛王宝印」「牛玉宝印」などと記した厄除やくよけの護符。その裏面は起請文を記す用紙とされた。牛王。宝印。

牛王宝印

⇒ご‐おう【牛王】

こ‐おうみ【古近江】‥アフミ

三味線製造者の家系である石村近江の4世以前の作の称。古作の名器として珍重。5世以後の作には「近江」の焼印がある。黄表紙、啌多雁取帳うそしっかりがんとりちょう「利休の茶杓の、―の三味線など」

こおおぎみ【小大君】‥オホ‥

⇒こだいのきみ

ゴー‐カート【go-cart】

遊園地などにある、乗って遊ぶエンジン付の小型自動車。

コーカサス【Caucasus・高架索】

(→)カフカスに同じ。

⇒コーカサス‐ご【コーカサス語】

⇒コーカサス‐じんしゅ【コーカサス人種】

コーカサス‐ご【コーカサス語】

(Caucasian)カフカス2で話される多くの言語の総称。大別して南(グルジア語など)・北西(アブハズ語など)・北東(ヴェイナフ諸語など)に分かれる。これらが一つの語族をなすという確証はない。カフカス語。

⇒コーカサス【Caucasus・高架索】

コーカサス‐じんしゅ【コーカサス人種】

(→)コーカソイドに同じ。

⇒コーカサス【Caucasus・高架索】

コーカソイド【Caucasoid】

類白色人種群。三大人種区分の一つ。ヨーロッパ・インド・西アジア・北アフリカ・南北アメリカなどに分布。比較的明色の皮膚、波状の毛髪、幅が狭く高い鼻などが特徴。コーカサス人種。→人種

ゴーガン【Paul Gauguin】

フランス後期印象派の画家。平面的な彩色、太い輪郭線、象徴主義的主題を用い、総合主義を唱えた。晩年タヒチで描く。ゴーギャン。(1848〜1903)

ゴーガン(1)

提供:ullstein bild/APL

⇒ご‐おう【牛王】

こ‐おうみ【古近江】‥アフミ

三味線製造者の家系である石村近江の4世以前の作の称。古作の名器として珍重。5世以後の作には「近江」の焼印がある。黄表紙、啌多雁取帳うそしっかりがんとりちょう「利休の茶杓の、―の三味線など」

こおおぎみ【小大君】‥オホ‥

⇒こだいのきみ

ゴー‐カート【go-cart】

遊園地などにある、乗って遊ぶエンジン付の小型自動車。

コーカサス【Caucasus・高架索】

(→)カフカスに同じ。

⇒コーカサス‐ご【コーカサス語】

⇒コーカサス‐じんしゅ【コーカサス人種】

コーカサス‐ご【コーカサス語】

(Caucasian)カフカス2で話される多くの言語の総称。大別して南(グルジア語など)・北西(アブハズ語など)・北東(ヴェイナフ諸語など)に分かれる。これらが一つの語族をなすという確証はない。カフカス語。

⇒コーカサス【Caucasus・高架索】

コーカサス‐じんしゅ【コーカサス人種】

(→)コーカソイドに同じ。

⇒コーカサス【Caucasus・高架索】

コーカソイド【Caucasoid】

類白色人種群。三大人種区分の一つ。ヨーロッパ・インド・西アジア・北アフリカ・南北アメリカなどに分布。比較的明色の皮膚、波状の毛髪、幅が狭く高い鼻などが特徴。コーカサス人種。→人種

ゴーガン【Paul Gauguin】

フランス後期印象派の画家。平面的な彩色、太い輪郭線、象徴主義的主題を用い、総合主義を唱えた。晩年タヒチで描く。ゴーギャン。(1848〜1903)

ゴーガン(1)

提供:ullstein bild/APL

ゴーガン(2)

提供:Photos12/APL

ゴーガン(2)

提供:Photos12/APL

ゴーガン(3)

提供:Photos12/APL

ゴーガン(3)

提供:Photos12/APL

コーカンド【Kokand】

中央アジア、ウズベキスタン共和国東部にある都市。フェルガナ盆地の商業の中心地。旧コーカンド‐ハン国の首都。ホーカンド。人口19万7千(2001)。

⇒コーカンド‐ハンこく【コーカンド汗国】

コーカンド‐ハンこく【コーカンド汗国】

18〜19世紀、コーカンドを都としたウズベク人の国家。ホーカンド‐ハン国。(1709頃〜1876)

⇒コーカンド【Kokand】

ゴーキー【Arshile Gorky】

アルメニア生れの画家。アメリカに亡命。生命体のような独特の形象を使った、抽象表現主義の先駆者。(1904〜1948)

コーキング【caulking】

①〔機〕(→)かしめ。

②洗面台や窓回りなどの接ぎ目を、シリコーンなど柔軟で防水性の高い材料で埋めること。

コーク【Coke】

(→)コカ‐コーラに同じ。

コーク【Edward Coke】

イギリスの法律家。権利請願の起草者。13世紀の法律家ブラクトン(H. Bracton 〜1268)の著述を引用して「法の支配」(rule of law)を説いたことでも名高い。(1552〜1634)

コークス【coke イギリス・Koks ドイツ】

石炭を高温で乾留し、揮発分を除いた灰黒色、金属性光沢のある多孔質の固体。炭素を75〜85パーセント含む。点火しにくいが、火をつければ無煙燃焼し、火力が強い。冶金やきんコークス・ガス‐コークスなどがある。骸炭。

⇒コークス‐ひ【コークス比】

コークス‐ひ【コークス比】

(coke ratio)銑鉄1トンをつくるのに必要なコークスの量。重さをトンで表す。

⇒コークス【coke イギリス・Koks ドイツ】

ゴーグル【goggles】

①登山・スキーなどで使用する防風・紫外線防止用の眼鏡。

②水泳用眼鏡。

こ‐おけ【小桶】‥ヲケ

小さい桶。

ゴーゴー【go-go】

ダンスの一種。米国で創始され、ロックなどの音楽にあわせて激しく熱狂的に踊る。

ゴーゴリ【Nikolai V. Gogol】

ロシアの小説家・劇作家。ウクライナ出身。ウクライナを舞台にした幻想小説から出発、写実的でありながらグロテスクな風刺に通ずる手法を編み出し、近代ロシア小説の源流となった。代表作はペテルブルグを舞台とした短編「鼻」「外套」、風刺喜劇「検察官」、地主たちの生態を描いた長編「死せる魂」など。(1809〜1852)

ゴー‐サイン

(和製語go sign)「行け」「進め」の合図。計画・企画の実行の許可・承認。「工事の―が出た」

コーサラ【Kosala・憍薩羅】

古代インドの王国の一つ。現在のウッタル‐プラデシュ州東部に当たる。前6世紀頃ガンジス川中流域に栄えた。釈尊在世時の首都は舎衛城しゃえじょう。波斯匿はしのく王は釈尊を庇護。4〜10世紀頃、南インドに存在した同名の国と区別して南コーサラ国とも呼ばれる。→舎衛城→祇園精舎

こお・し【恋ほし】コホシ

〔形シク〕

「こひし」の古形。こいしい。万葉集5「いかばかり―・しくありけむ松浦佐用姫」

コーシー【Augustin Louis Cauchy】

フランスの数学者。複素変数関数論を初めて組織的に扱い、また、微分方程式の理論・解法などに業績をあげた。(1789〜1857)

コージェネレーション【cogeneration】

⇒コジェネレーション

コージコード【Kozhikode】

カリカットの現地名。

ゴージャス【gorgeous】

豪華。絢爛けんらん。華麗であるさま。きらびやかなさま。「―な装い」

コース【course】

①たどるべき道すじ。行路。進路。「登山―」

②競走・競泳・競漕・ゴルフなどで、定められた競技路。

③経過。順序。「事態が予期した―をはずれる」「出世―にのる」

④課程。「進学―」

⑤西洋料理で、順番に出される一連の料理。→フル‐コース。

⑥弦楽器で、同音またはオクターブに調弦された数本の弦のひとまとまり。

⇒コース‐オブ‐スタディー【course of study】

⇒コース‐ライン【course-line】

⇒コース‐レコード【course record】

⇒コース‐ロープ【course-rope】

ゴース【gauze】

(パレスチナのガザ地区で織られたことから)綿または絹の透けた張りのある薄織物。絽ろ・紗しゃなど。ゴーズ。

コース‐オブ‐スタディー【course of study】

(→)学習指導要領。

⇒コース【course】

コースター【coaster】

①滑走用のそり。

②(→)ジェット‐コースターに同じ。

③コップなどの下に敷く小さなマット。コップ敷き。

④コースター‐ブレーキの略。

⇒コースター‐ブレーキ【coaster brake】

コースター‐ブレーキ【coaster brake】

自転車の後輪につけ、ペダルを逆にふんでとめる装置。

⇒コースター【coaster】

ゴー‐スターン

(go asternの訛)船を後退させる時の号令。↔ゴー‐ヘー

コースト【coast】

海岸。「ウェスト‐―」

ゴースト【ghost】

(幽霊の意)

①大きな建物や山などで反射した電波によって、テレビの正規画像からずれたところに影のような映像を生じる現象。

②撮影の際、入射した強い光がレンズ面で反射を繰り返すことによって画面に生じるぼけた、あるいは絞りの形をした像。

③回折格子の規則的欠陥のため、回折スペクトルの左右に重複して生じたスペクトル像。

④細胞・ウイルスなどに適当な処理を施して、外形を保ったまま内容物を失わせたもの。

⇒ゴースト‐タウン【ghost town】

⇒ゴースト‐ダンス【ghost dance】

⇒ゴースト‐ライター【ghost writer】

ゴースト‐タウン【ghost town】

住民が離散して、ほとんど無人となった町。廃鉱になった鉱山町など。

⇒ゴースト【ghost】

ゴースト‐ダンス【ghost dance】

19世紀後半、北アメリカの先住民の間に広まった宗教運動。祖先の霊との交流のための集団舞踊で、白人に対する怨念が込められている。

⇒ゴースト【ghost】

ゴー‐ストップ

(「進め(go)」「止まれ(stop)」という交通整理標語からの和製語)交通信号。交通信号機。

ゴースト‐ライター【ghost writer】

ある人名義の原稿や著作を、その人に代わって執筆する陰の筆者。

⇒ゴースト【ghost】

コース‐ライン【course-line】

競走路またはプールの底に引く、各選手の進むべく定められた線。

⇒コース【course】

コース‐レコード【course record】

競走・ゴルフなどで、そのコースでの最高記録。

⇒コース【course】

コース‐ロープ【course-rope】

水泳競技で各レーンを区切るために、水面に張る浮き綱。

⇒コース【course】

コーダ【coda イタリア】

楽曲や楽章の終り、また曲中の大きな段落をしめくくる部分。終結部。結尾部。

コーダ【CODA】

(children of deaf adult(s))耳の聞こえない親のもとに生まれ、手話を第一言語とする人。

ゴーダ‐チーズ【Gouda cheese】

硬質のナチュラル‐チーズの一種。オランダのゴーダ村原産。円盤形、滑らかで緻密。ナッツのような風味をもつ。

ゴータマ【Gautama 梵】

⇒くどん(瞿曇)

コーチ【coach】

競技の技術などを指導し訓練すること。また、それをする人。コーチャー。

コーチ【交趾・交阯】

①現在のベトナム北部トンキン・ハノイ地方の古称。前漢の武帝が南越を滅ぼして交趾郡を設置した。こうし。

②12世紀頃までの中国で、ベトナム人居住地域を漠然と呼んだ称。

⇒コーチ‐インデン【交趾印伝】

⇒コーチ‐シナ【交趾支那】

⇒コーチ‐やき【交趾焼】

コーチ‐インデン【交趾印伝】

地が赤く、皺しぼの荒い、羊または鹿のなめし革。

⇒コーチ【交趾・交阯】

ゴーチエ【Théophile Gautier】

フランスの詩人・小説家。初めロマン派、やがて「芸術のための芸術」を唱えて高踏派の先駆となる。詩集「七宝螺鈿集」、小説「モーパン嬢」など。(1811〜1872)

コーチ‐シナ【交趾支那】

(Cochin-China)ベトナム南部地方のヨーロッパ人による旧称。メコン川下流の低湿地。米の生産地。1867〜1954年フランスの植民地。中心都市サイゴン(現ホーチミン)。

⇒コーチ【交趾・交阯】

コーチゾン【cortisone】

副腎皮質糖質ホルモンの一つ。蛋白質からの糖の生成を促進するほか抗炎症、抗アレルギー作用を呈し、リウマチ・膠原こうげん病などの治療に用いる。過剰に分泌または投与するとクッシング症候群をおこす。

コーチャー【coacher】

①コーチする人。競技の指導者。

②野球で、特に走者に指示や助言を与える人。

コーチャーズ‐ボックス【coacher's box】

野球の試合中、攻撃側チームのコーチャーが立つ場所。一・三塁付近のファウル‐ラインの外側。

コーチ‐やき【交趾焼】

(交趾方面から将来されたことに因む)明・清代に中国南部で作られた三彩陶器の一種。また、その作風。日本では香合や鉢を茶人が珍重。

⇒コーチ【交趾・交阯】

ゴー‐チョクトン【Goh Chok Tong・呉作棟】

シンガポールの政治家。1990年第2代首相に就任。2004年上級相兼通貨監督庁議長に転じる。(1941〜)

コーチン【cochin】

中国北方原産の鶏の一品種。ヨーロッパに輸入された時、コーチ‐シナ(Cochin-China)産と誤って以来の称。肉は食用。九斤くきん。

コーチング【coaching】

①コーチすること。指導・助言すること。

②本人が自ら考え行動する能力を、コーチが対話を通して引き出す指導術。

コーチング‐ステッチ【couching stitch】

刺繍のステッチの一種。太めの糸を布の表面に模様に添って置き、別の細めの糸で目立たないように直角に留め付ける。線の表現、面の充填に用いる。→ステッチ(図)

コーツ【刻子】

(中国語)マージャンで、同種同一の牌パイの3個揃ったもの。

コーディネーション【coordination】

①物事を調整してまとめ上げること。

②服装や家具などを調和よく組み合わせること。

コーディネーター【coordinator】

物事を調整する人。特に、服飾・放送などでいう。→ファッション‐コーディネーター

コーディネート【coordinate】

①各部分を調整して、全体がうまくいくように整えること。「会議を―する」

②服装などで、色・素材・デザインなどが調和するように組み合わせること。また、その組合せ。

ゴーディマー【Nadine Gordimer】

南アフリカ共和国の白人女性作家。一貫してアパルトヘイトを批判。小説「保護管理人」など。ノーベル賞。(1923〜)

コーティング【coating】

①布地・紙などを防水または耐熱加工するために、油・パラフィン・ゴム・合成樹脂などで処理する工程。

②レンズ・フィルターなどの表面に反射防止膜をつける処理。また、その膜。

③錠剤や顆粒剤を気密に包被すること。また、その包被。「シュガー‐―」

コーディング【coding】

記号化。符号づけ。特にコンピューターで、一定のプログラム言語を用いて、実際にプログラムを書くこと。

コーテッド‐レンズ【coated lens】

表面に反射防止処理を施したレンズ。→コーティング

コーデュロイ【corduroy】

(→)コール天に同じ。

コート【coat】

①最も外側に着る衣服。外套。「レイン‐―」

コート

コーカンド【Kokand】

中央アジア、ウズベキスタン共和国東部にある都市。フェルガナ盆地の商業の中心地。旧コーカンド‐ハン国の首都。ホーカンド。人口19万7千(2001)。

⇒コーカンド‐ハンこく【コーカンド汗国】

コーカンド‐ハンこく【コーカンド汗国】

18〜19世紀、コーカンドを都としたウズベク人の国家。ホーカンド‐ハン国。(1709頃〜1876)

⇒コーカンド【Kokand】

ゴーキー【Arshile Gorky】

アルメニア生れの画家。アメリカに亡命。生命体のような独特の形象を使った、抽象表現主義の先駆者。(1904〜1948)

コーキング【caulking】

①〔機〕(→)かしめ。

②洗面台や窓回りなどの接ぎ目を、シリコーンなど柔軟で防水性の高い材料で埋めること。

コーク【Coke】

(→)コカ‐コーラに同じ。

コーク【Edward Coke】

イギリスの法律家。権利請願の起草者。13世紀の法律家ブラクトン(H. Bracton 〜1268)の著述を引用して「法の支配」(rule of law)を説いたことでも名高い。(1552〜1634)

コークス【coke イギリス・Koks ドイツ】

石炭を高温で乾留し、揮発分を除いた灰黒色、金属性光沢のある多孔質の固体。炭素を75〜85パーセント含む。点火しにくいが、火をつければ無煙燃焼し、火力が強い。冶金やきんコークス・ガス‐コークスなどがある。骸炭。

⇒コークス‐ひ【コークス比】

コークス‐ひ【コークス比】

(coke ratio)銑鉄1トンをつくるのに必要なコークスの量。重さをトンで表す。

⇒コークス【coke イギリス・Koks ドイツ】

ゴーグル【goggles】

①登山・スキーなどで使用する防風・紫外線防止用の眼鏡。

②水泳用眼鏡。

こ‐おけ【小桶】‥ヲケ

小さい桶。

ゴーゴー【go-go】

ダンスの一種。米国で創始され、ロックなどの音楽にあわせて激しく熱狂的に踊る。

ゴーゴリ【Nikolai V. Gogol】

ロシアの小説家・劇作家。ウクライナ出身。ウクライナを舞台にした幻想小説から出発、写実的でありながらグロテスクな風刺に通ずる手法を編み出し、近代ロシア小説の源流となった。代表作はペテルブルグを舞台とした短編「鼻」「外套」、風刺喜劇「検察官」、地主たちの生態を描いた長編「死せる魂」など。(1809〜1852)

ゴー‐サイン

(和製語go sign)「行け」「進め」の合図。計画・企画の実行の許可・承認。「工事の―が出た」

コーサラ【Kosala・憍薩羅】

古代インドの王国の一つ。現在のウッタル‐プラデシュ州東部に当たる。前6世紀頃ガンジス川中流域に栄えた。釈尊在世時の首都は舎衛城しゃえじょう。波斯匿はしのく王は釈尊を庇護。4〜10世紀頃、南インドに存在した同名の国と区別して南コーサラ国とも呼ばれる。→舎衛城→祇園精舎

こお・し【恋ほし】コホシ

〔形シク〕

「こひし」の古形。こいしい。万葉集5「いかばかり―・しくありけむ松浦佐用姫」

コーシー【Augustin Louis Cauchy】

フランスの数学者。複素変数関数論を初めて組織的に扱い、また、微分方程式の理論・解法などに業績をあげた。(1789〜1857)

コージェネレーション【cogeneration】

⇒コジェネレーション

コージコード【Kozhikode】

カリカットの現地名。

ゴージャス【gorgeous】

豪華。絢爛けんらん。華麗であるさま。きらびやかなさま。「―な装い」

コース【course】

①たどるべき道すじ。行路。進路。「登山―」

②競走・競泳・競漕・ゴルフなどで、定められた競技路。

③経過。順序。「事態が予期した―をはずれる」「出世―にのる」

④課程。「進学―」

⑤西洋料理で、順番に出される一連の料理。→フル‐コース。

⑥弦楽器で、同音またはオクターブに調弦された数本の弦のひとまとまり。

⇒コース‐オブ‐スタディー【course of study】

⇒コース‐ライン【course-line】

⇒コース‐レコード【course record】

⇒コース‐ロープ【course-rope】

ゴース【gauze】

(パレスチナのガザ地区で織られたことから)綿または絹の透けた張りのある薄織物。絽ろ・紗しゃなど。ゴーズ。

コース‐オブ‐スタディー【course of study】

(→)学習指導要領。

⇒コース【course】

コースター【coaster】

①滑走用のそり。

②(→)ジェット‐コースターに同じ。

③コップなどの下に敷く小さなマット。コップ敷き。

④コースター‐ブレーキの略。

⇒コースター‐ブレーキ【coaster brake】

コースター‐ブレーキ【coaster brake】

自転車の後輪につけ、ペダルを逆にふんでとめる装置。

⇒コースター【coaster】

ゴー‐スターン

(go asternの訛)船を後退させる時の号令。↔ゴー‐ヘー

コースト【coast】

海岸。「ウェスト‐―」

ゴースト【ghost】

(幽霊の意)

①大きな建物や山などで反射した電波によって、テレビの正規画像からずれたところに影のような映像を生じる現象。

②撮影の際、入射した強い光がレンズ面で反射を繰り返すことによって画面に生じるぼけた、あるいは絞りの形をした像。

③回折格子の規則的欠陥のため、回折スペクトルの左右に重複して生じたスペクトル像。

④細胞・ウイルスなどに適当な処理を施して、外形を保ったまま内容物を失わせたもの。

⇒ゴースト‐タウン【ghost town】

⇒ゴースト‐ダンス【ghost dance】

⇒ゴースト‐ライター【ghost writer】

ゴースト‐タウン【ghost town】

住民が離散して、ほとんど無人となった町。廃鉱になった鉱山町など。

⇒ゴースト【ghost】

ゴースト‐ダンス【ghost dance】

19世紀後半、北アメリカの先住民の間に広まった宗教運動。祖先の霊との交流のための集団舞踊で、白人に対する怨念が込められている。

⇒ゴースト【ghost】

ゴー‐ストップ

(「進め(go)」「止まれ(stop)」という交通整理標語からの和製語)交通信号。交通信号機。

ゴースト‐ライター【ghost writer】

ある人名義の原稿や著作を、その人に代わって執筆する陰の筆者。

⇒ゴースト【ghost】

コース‐ライン【course-line】

競走路またはプールの底に引く、各選手の進むべく定められた線。

⇒コース【course】

コース‐レコード【course record】

競走・ゴルフなどで、そのコースでの最高記録。

⇒コース【course】

コース‐ロープ【course-rope】

水泳競技で各レーンを区切るために、水面に張る浮き綱。

⇒コース【course】

コーダ【coda イタリア】

楽曲や楽章の終り、また曲中の大きな段落をしめくくる部分。終結部。結尾部。

コーダ【CODA】

(children of deaf adult(s))耳の聞こえない親のもとに生まれ、手話を第一言語とする人。

ゴーダ‐チーズ【Gouda cheese】

硬質のナチュラル‐チーズの一種。オランダのゴーダ村原産。円盤形、滑らかで緻密。ナッツのような風味をもつ。

ゴータマ【Gautama 梵】

⇒くどん(瞿曇)

コーチ【coach】

競技の技術などを指導し訓練すること。また、それをする人。コーチャー。

コーチ【交趾・交阯】

①現在のベトナム北部トンキン・ハノイ地方の古称。前漢の武帝が南越を滅ぼして交趾郡を設置した。こうし。

②12世紀頃までの中国で、ベトナム人居住地域を漠然と呼んだ称。

⇒コーチ‐インデン【交趾印伝】

⇒コーチ‐シナ【交趾支那】

⇒コーチ‐やき【交趾焼】

コーチ‐インデン【交趾印伝】

地が赤く、皺しぼの荒い、羊または鹿のなめし革。

⇒コーチ【交趾・交阯】

ゴーチエ【Théophile Gautier】

フランスの詩人・小説家。初めロマン派、やがて「芸術のための芸術」を唱えて高踏派の先駆となる。詩集「七宝螺鈿集」、小説「モーパン嬢」など。(1811〜1872)

コーチ‐シナ【交趾支那】

(Cochin-China)ベトナム南部地方のヨーロッパ人による旧称。メコン川下流の低湿地。米の生産地。1867〜1954年フランスの植民地。中心都市サイゴン(現ホーチミン)。

⇒コーチ【交趾・交阯】

コーチゾン【cortisone】

副腎皮質糖質ホルモンの一つ。蛋白質からの糖の生成を促進するほか抗炎症、抗アレルギー作用を呈し、リウマチ・膠原こうげん病などの治療に用いる。過剰に分泌または投与するとクッシング症候群をおこす。

コーチャー【coacher】

①コーチする人。競技の指導者。

②野球で、特に走者に指示や助言を与える人。

コーチャーズ‐ボックス【coacher's box】

野球の試合中、攻撃側チームのコーチャーが立つ場所。一・三塁付近のファウル‐ラインの外側。

コーチ‐やき【交趾焼】

(交趾方面から将来されたことに因む)明・清代に中国南部で作られた三彩陶器の一種。また、その作風。日本では香合や鉢を茶人が珍重。

⇒コーチ【交趾・交阯】

ゴー‐チョクトン【Goh Chok Tong・呉作棟】

シンガポールの政治家。1990年第2代首相に就任。2004年上級相兼通貨監督庁議長に転じる。(1941〜)

コーチン【cochin】

中国北方原産の鶏の一品種。ヨーロッパに輸入された時、コーチ‐シナ(Cochin-China)産と誤って以来の称。肉は食用。九斤くきん。

コーチング【coaching】

①コーチすること。指導・助言すること。

②本人が自ら考え行動する能力を、コーチが対話を通して引き出す指導術。

コーチング‐ステッチ【couching stitch】

刺繍のステッチの一種。太めの糸を布の表面に模様に添って置き、別の細めの糸で目立たないように直角に留め付ける。線の表現、面の充填に用いる。→ステッチ(図)

コーツ【刻子】

(中国語)マージャンで、同種同一の牌パイの3個揃ったもの。

コーディネーション【coordination】

①物事を調整してまとめ上げること。

②服装や家具などを調和よく組み合わせること。

コーディネーター【coordinator】

物事を調整する人。特に、服飾・放送などでいう。→ファッション‐コーディネーター

コーディネート【coordinate】

①各部分を調整して、全体がうまくいくように整えること。「会議を―する」

②服装などで、色・素材・デザインなどが調和するように組み合わせること。また、その組合せ。

ゴーディマー【Nadine Gordimer】

南アフリカ共和国の白人女性作家。一貫してアパルトヘイトを批判。小説「保護管理人」など。ノーベル賞。(1923〜)

コーティング【coating】

①布地・紙などを防水または耐熱加工するために、油・パラフィン・ゴム・合成樹脂などで処理する工程。

②レンズ・フィルターなどの表面に反射防止膜をつける処理。また、その膜。

③錠剤や顆粒剤を気密に包被すること。また、その包被。「シュガー‐―」

コーディング【coding】

記号化。符号づけ。特にコンピューターで、一定のプログラム言語を用いて、実際にプログラムを書くこと。

コーテッド‐レンズ【coated lens】

表面に反射防止処理を施したレンズ。→コーティング

コーデュロイ【corduroy】

(→)コール天に同じ。

コート【coat】

①最も外側に着る衣服。外套。「レイン‐―」

コート

ルダンゴット【redingote】

チェスターフィールド【chesterfield】

トレンチ‐コート【trench coat】

ピー‐コート【pea coat】

ダッフル‐コート【duffel coat】

②和服の上に着る婦人用の外套。〈[季]冬〉

⇒コート‐し【コート紙】

⇒コート‐ドレス【coatdress】

コート【court】

テニス・バスケット‐ボール・バレー‐ボールなどの競技場。

⇒コート‐ハウス【court-house】

コード【chord】

①弦楽器の弦。

②和音。和弦。

⇒コード‐ネーム【chord name】

コード【code】

(法典の意)

①規定。準則。「プレス‐―」

②情報を表現する記号・符号の体系。また、情報伝達の効率・信頼性・守秘性を向上させるために変換された情報の表現、また変換の規則。変換を行うものをエンコーダー、情報を復元するものをデコーダーという。

⇒コード‐シェアリング【code sharing】

⇒コード‐スイッチング【code-switching】

コード【cord】

①太ひも。

②多くの細い銅線を絶縁し、その上を綿糸・絹糸やビニール・ゴムなどでおおった紐線。室内の電気器具や電灯線などに用いる。

ゴート【Goth】

ゲルマンの部族。原住地はスウェーデン南部。1世紀頃ヴィスワ川河口付近を占め、2世紀頃に黒海方面へ移住した東ゴートとドナウ川下流に定着した西ゴートとに分かれた。前者は、5世紀後半にイタリアに侵入、王国を建てたが、6世紀中葉に東ローマ帝国に滅ぼされた。後者は、4世紀末にイタリアに侵入、5世紀にイベリア半島に王国を建てたが、8世紀初頭にイスラム教徒に滅ぼされた。

⇒ゴート‐ご【ゴート語】

こ‐おとこ【小男】‥ヲトコ

①わかい男。若者。若輩。栄華物語様々喜「宮々いと美しき―どもにておはします」

②背丈の低い男。小柄な男。

③つまらない男。けちなやつ。好色二代男「今は隠す所もあらず、佐渡やの源といふ―とあらはして」

ゴート‐ご【ゴート語】

(Gothic)インド‐ヨーロッパ語族中のゲルマン語派に属し、8世紀初めまでゴート人によって用いられた言語。死語。4世紀に西ゴート僧ウルフィラがギリシア語から翻訳した新約聖書がある。

⇒ゴート【Goth】

コート‐し【コート紙】

(coated paper)原紙に白色の塗料を塗り平滑性をもたせた洋紙。平滑性・白色度などはアート紙より劣り、雑誌の表紙などに用いる。

⇒コート【coat】

コード‐シェアリング【code sharing】

二つの航空会社が共同して、一つの便に双方の便名を付けて行う運航。

⇒コード【code】

コード‐スイッチング【code-switching】

社会言語学の用語。会話の場面や相手などの条件に応じて、使用するコード(言語体系)を変換すること。職場や学校では標準語を使うが、家庭では方言を使うなど。コード切替え。

⇒コード【code】

ゴート‐スキン【goatskin】

山羊やぎの皮。また、そのなめし革。古来革製本用の最上品として珍重。モロッコ革はその代表的なもの。ゴート。

コート‐ダジュール【Côte d'Azur】

フランス南東部の地中海沿岸地域。カンヌ・ニース・モナコなどの都市を中心とする保養地。紺碧海岸。→リヴィエラ

コート‐ディヴォアール【Côte d'Ivoire フランス】

(象牙海岸の意)アフリカ西部、ギニア湾に面する共和国。カカオ・コーヒーを産する。旧フランス植民地で1960年独立。面積32万2000平方キロメートル。人口1855万(2004)。首都ヤムスクロ。→アフリカ(図)

コート‐ドレス【coatdress】

ワンピースの一種。コートのように前身頃が裾まで開き、ボタン留めになっているもの。

⇒コート【coat】

コード‐ネーム【chord name】

ポピュラー音楽やジャズの記譜で、和音(コード)の構成を表示する記号。「Dm」「G7」など。

⇒コード【chord】

コート‐ハウス【court-house】

(コートは中庭の意)住宅の一形式で、中庭を持つ住居。

⇒コート【court】

コードバン【cordovan】

スペイン、コルドバ産の山羊やぎ皮。現在では主に馬皮から作った優良ななめし革をいう。コルドバ革。

こ‐おどり【小躍り・雀躍】‥ヲドリ

喜んでおどり上がること。太平記17「―して登る形勢は」。「―して喜ぶ」

コードレス【cordless】

コードがないこと。本来必要なコードが要いらないこと。「―‐アイロン」

⇒コードレス‐でんわ【コードレス電話】

コードレス‐でんわ【コードレス電話】

電話機の一種。建物内などある範囲内で持ち運んで通話できるよう、電話機本体と受話器との間を無線にしたもの。コードレス‐ホン。

⇒コードレス【cordless】

コーナー【corner】

①かど。隅。

②競走路などで、進む向きの変わる地点。「第4―」

③写真の四隅をアルバムに貼るのに用いる飾り紙。

④野球で、内角・外角の総称。

⑤デパートなどで特定の商品を扱う売り場の一区画。

⑥雑誌やラジオ・テレビ番組の中の一企画。「リクエスト‐―」

⇒コーナー‐キック【corner-kick】

⇒コーナー‐ワーク【corner work】

コーナー‐キック【corner-kick】

サッカーで、自陣のゴールラインから味方がボールを外に出したとき、相手側がそのラインの片隅からボールを蹴り込むこと。

⇒コーナー【corner】

コーナー‐ワーク【corner work】

①野球で、投手が打者の内角や外角を巧みに攻めること。

②スケートや自転車などの競争競技で、コーナーを巧みに曲がって走る技術。

⇒コーナー【corner】

コーナリング【cornering】

スケートや自動車などで、コーナーを曲がること。また、その技術。

コーニス【cornice】

古代ギリシア・ローマ建築で、エンタブレチュアの最上部の水平帯。ペディメントの三角形の底辺を形づくる。

こおに‐たびらこ【小鬼田平子】

〔植〕(→)タビラコに同じ。

こ‐おにゆり【小鬼百合】

各地の草原や湿原に生えるユリの一種。高さ1メートル前後。笹の葉状の葉を互生し、夏に茎頂が分枝してオレンジ色の美花を数個、やや下向きに開く。6枚の花被片はやや反曲し、上面に紫黒色の斑点が目立つ。オニユリによく似るがやや小型で、葉のつけ根にムカゴがつかない点で区別できる。

コーネル【Joseph Cornell】

アメリカの彫刻家。シュールレアリスムに共感してコラージュを始めたのち、箱状の作品を制作。(1903〜1972)

コーパス【corpus】

〔言〕言語を分析する際の対象となる資料集。文字で記された資料や録音された言語資料の集合体。

コーパル【copal】

元来は化石化した硬い樹脂。現在は類似の天然樹脂をいい、種類が多い。塗料の原料。コパル。

コーヒー【koffie オランダ・coffee イギリス・珈琲】

コーヒー豆を煎って挽き粉としたもの。また、それを湯で浸出した褐色の飲料。香気と苦味がある。厚生新編「支那地方には茶湯並に―湯に加へて用ゆ」

コーヒー

撮影:関戸 勇

ルダンゴット【redingote】

チェスターフィールド【chesterfield】

トレンチ‐コート【trench coat】

ピー‐コート【pea coat】

ダッフル‐コート【duffel coat】

②和服の上に着る婦人用の外套。〈[季]冬〉

⇒コート‐し【コート紙】

⇒コート‐ドレス【coatdress】

コート【court】

テニス・バスケット‐ボール・バレー‐ボールなどの競技場。

⇒コート‐ハウス【court-house】

コード【chord】

①弦楽器の弦。

②和音。和弦。

⇒コード‐ネーム【chord name】

コード【code】

(法典の意)

①規定。準則。「プレス‐―」

②情報を表現する記号・符号の体系。また、情報伝達の効率・信頼性・守秘性を向上させるために変換された情報の表現、また変換の規則。変換を行うものをエンコーダー、情報を復元するものをデコーダーという。

⇒コード‐シェアリング【code sharing】

⇒コード‐スイッチング【code-switching】

コード【cord】

①太ひも。

②多くの細い銅線を絶縁し、その上を綿糸・絹糸やビニール・ゴムなどでおおった紐線。室内の電気器具や電灯線などに用いる。

ゴート【Goth】

ゲルマンの部族。原住地はスウェーデン南部。1世紀頃ヴィスワ川河口付近を占め、2世紀頃に黒海方面へ移住した東ゴートとドナウ川下流に定着した西ゴートとに分かれた。前者は、5世紀後半にイタリアに侵入、王国を建てたが、6世紀中葉に東ローマ帝国に滅ぼされた。後者は、4世紀末にイタリアに侵入、5世紀にイベリア半島に王国を建てたが、8世紀初頭にイスラム教徒に滅ぼされた。

⇒ゴート‐ご【ゴート語】

こ‐おとこ【小男】‥ヲトコ

①わかい男。若者。若輩。栄華物語様々喜「宮々いと美しき―どもにておはします」

②背丈の低い男。小柄な男。

③つまらない男。けちなやつ。好色二代男「今は隠す所もあらず、佐渡やの源といふ―とあらはして」

ゴート‐ご【ゴート語】

(Gothic)インド‐ヨーロッパ語族中のゲルマン語派に属し、8世紀初めまでゴート人によって用いられた言語。死語。4世紀に西ゴート僧ウルフィラがギリシア語から翻訳した新約聖書がある。

⇒ゴート【Goth】

コート‐し【コート紙】

(coated paper)原紙に白色の塗料を塗り平滑性をもたせた洋紙。平滑性・白色度などはアート紙より劣り、雑誌の表紙などに用いる。

⇒コート【coat】

コード‐シェアリング【code sharing】

二つの航空会社が共同して、一つの便に双方の便名を付けて行う運航。

⇒コード【code】

コード‐スイッチング【code-switching】

社会言語学の用語。会話の場面や相手などの条件に応じて、使用するコード(言語体系)を変換すること。職場や学校では標準語を使うが、家庭では方言を使うなど。コード切替え。

⇒コード【code】

ゴート‐スキン【goatskin】

山羊やぎの皮。また、そのなめし革。古来革製本用の最上品として珍重。モロッコ革はその代表的なもの。ゴート。

コート‐ダジュール【Côte d'Azur】

フランス南東部の地中海沿岸地域。カンヌ・ニース・モナコなどの都市を中心とする保養地。紺碧海岸。→リヴィエラ

コート‐ディヴォアール【Côte d'Ivoire フランス】

(象牙海岸の意)アフリカ西部、ギニア湾に面する共和国。カカオ・コーヒーを産する。旧フランス植民地で1960年独立。面積32万2000平方キロメートル。人口1855万(2004)。首都ヤムスクロ。→アフリカ(図)

コート‐ドレス【coatdress】

ワンピースの一種。コートのように前身頃が裾まで開き、ボタン留めになっているもの。

⇒コート【coat】

コード‐ネーム【chord name】

ポピュラー音楽やジャズの記譜で、和音(コード)の構成を表示する記号。「Dm」「G7」など。

⇒コード【chord】

コート‐ハウス【court-house】

(コートは中庭の意)住宅の一形式で、中庭を持つ住居。

⇒コート【court】

コードバン【cordovan】

スペイン、コルドバ産の山羊やぎ皮。現在では主に馬皮から作った優良ななめし革をいう。コルドバ革。

こ‐おどり【小躍り・雀躍】‥ヲドリ

喜んでおどり上がること。太平記17「―して登る形勢は」。「―して喜ぶ」

コードレス【cordless】

コードがないこと。本来必要なコードが要いらないこと。「―‐アイロン」

⇒コードレス‐でんわ【コードレス電話】

コードレス‐でんわ【コードレス電話】

電話機の一種。建物内などある範囲内で持ち運んで通話できるよう、電話機本体と受話器との間を無線にしたもの。コードレス‐ホン。

⇒コードレス【cordless】

コーナー【corner】

①かど。隅。

②競走路などで、進む向きの変わる地点。「第4―」

③写真の四隅をアルバムに貼るのに用いる飾り紙。

④野球で、内角・外角の総称。

⑤デパートなどで特定の商品を扱う売り場の一区画。

⑥雑誌やラジオ・テレビ番組の中の一企画。「リクエスト‐―」

⇒コーナー‐キック【corner-kick】

⇒コーナー‐ワーク【corner work】

コーナー‐キック【corner-kick】

サッカーで、自陣のゴールラインから味方がボールを外に出したとき、相手側がそのラインの片隅からボールを蹴り込むこと。

⇒コーナー【corner】

コーナー‐ワーク【corner work】

①野球で、投手が打者の内角や外角を巧みに攻めること。

②スケートや自転車などの競争競技で、コーナーを巧みに曲がって走る技術。

⇒コーナー【corner】

コーナリング【cornering】

スケートや自動車などで、コーナーを曲がること。また、その技術。

コーニス【cornice】

古代ギリシア・ローマ建築で、エンタブレチュアの最上部の水平帯。ペディメントの三角形の底辺を形づくる。

こおに‐たびらこ【小鬼田平子】

〔植〕(→)タビラコに同じ。

こ‐おにゆり【小鬼百合】

各地の草原や湿原に生えるユリの一種。高さ1メートル前後。笹の葉状の葉を互生し、夏に茎頂が分枝してオレンジ色の美花を数個、やや下向きに開く。6枚の花被片はやや反曲し、上面に紫黒色の斑点が目立つ。オニユリによく似るがやや小型で、葉のつけ根にムカゴがつかない点で区別できる。

コーネル【Joseph Cornell】

アメリカの彫刻家。シュールレアリスムに共感してコラージュを始めたのち、箱状の作品を制作。(1903〜1972)

コーパス【corpus】

〔言〕言語を分析する際の対象となる資料集。文字で記された資料や録音された言語資料の集合体。

コーパル【copal】

元来は化石化した硬い樹脂。現在は類似の天然樹脂をいい、種類が多い。塗料の原料。コパル。

コーヒー【koffie オランダ・coffee イギリス・珈琲】

コーヒー豆を煎って挽き粉としたもの。また、それを湯で浸出した褐色の飲料。香気と苦味がある。厚生新編「支那地方には茶湯並に―湯に加へて用ゆ」

コーヒー

撮影:関戸 勇

コーヒー豆

撮影:関戸 勇

コーヒー豆

撮影:関戸 勇

⇒コーヒー‐カップ【coffee cup】

⇒コーヒー‐シュガー

⇒コーヒー‐シロップ【coffee syrup】

⇒コーヒー‐ちゃ【コーヒー茶】

⇒コーヒー‐の‐き【コーヒーの樹】

⇒コーヒー‐ブレーク【coffee break】

⇒コーヒー‐ポット【coffee pot】

⇒コーヒー‐まめ【コーヒー豆】

⇒コーヒー‐ミル【coffee mill】

⇒コーヒー‐メーカー【coffee maker】

⇒コーヒー‐わかし【コーヒー沸かし】

コーヒー‐カップ【coffee cup】

①コーヒーを飲むときに用いる茶碗。上辺の開きが少なく、取っ手のついた洋風茶碗。

②遊園地の遊具の一種。大きな円盤に載せた1の形の乗り物で、円盤と共に乗り物自体も回るもの。ティーカップ。

⇒コーヒー【koffie オランダ・coffee イギリス・珈琲】

コーヒー‐シュガー

(和製語coffee sugar)コーヒーに入れる茶褐色の砂糖。氷砂糖にカラメル溶液を加えたもの。

⇒コーヒー【koffie オランダ・coffee イギリス・珈琲】

コーヒー‐シロップ【coffee syrup】

コーヒーに糖分を加え、煮つめて濃厚にした液汁。

⇒コーヒー【koffie オランダ・coffee イギリス・珈琲】

コーヒー‐ちゃ【コーヒー茶】

黒みを帯びた濃い茶色。

⇒コーヒー【koffie オランダ・coffee イギリス・珈琲】

コーヒー‐の‐き【コーヒーの樹】

アカネ科の常緑高木。アフリカ原産の2〜3種をもとに、現在は中南米・ハワイなど熱帯各地で大規模に栽培。高さ数メートル。葉は長卵形。花は白色で香気がある。果実は石果、紅紫色、普通は2個の種子(コーヒー豆)を蔵する。植物学上は同属別種のアラビカ種とロブスタ種に分けられる。

コーヒーのき(アラビカ種)

⇒コーヒー‐カップ【coffee cup】

⇒コーヒー‐シュガー

⇒コーヒー‐シロップ【coffee syrup】

⇒コーヒー‐ちゃ【コーヒー茶】

⇒コーヒー‐の‐き【コーヒーの樹】

⇒コーヒー‐ブレーク【coffee break】

⇒コーヒー‐ポット【coffee pot】

⇒コーヒー‐まめ【コーヒー豆】

⇒コーヒー‐ミル【coffee mill】

⇒コーヒー‐メーカー【coffee maker】

⇒コーヒー‐わかし【コーヒー沸かし】

コーヒー‐カップ【coffee cup】

①コーヒーを飲むときに用いる茶碗。上辺の開きが少なく、取っ手のついた洋風茶碗。

②遊園地の遊具の一種。大きな円盤に載せた1の形の乗り物で、円盤と共に乗り物自体も回るもの。ティーカップ。

⇒コーヒー【koffie オランダ・coffee イギリス・珈琲】

コーヒー‐シュガー

(和製語coffee sugar)コーヒーに入れる茶褐色の砂糖。氷砂糖にカラメル溶液を加えたもの。

⇒コーヒー【koffie オランダ・coffee イギリス・珈琲】

コーヒー‐シロップ【coffee syrup】

コーヒーに糖分を加え、煮つめて濃厚にした液汁。

⇒コーヒー【koffie オランダ・coffee イギリス・珈琲】

コーヒー‐ちゃ【コーヒー茶】

黒みを帯びた濃い茶色。

⇒コーヒー【koffie オランダ・coffee イギリス・珈琲】

コーヒー‐の‐き【コーヒーの樹】

アカネ科の常緑高木。アフリカ原産の2〜3種をもとに、現在は中南米・ハワイなど熱帯各地で大規模に栽培。高さ数メートル。葉は長卵形。花は白色で香気がある。果実は石果、紅紫色、普通は2個の種子(コーヒー豆)を蔵する。植物学上は同属別種のアラビカ種とロブスタ種に分けられる。

コーヒーのき(アラビカ種)

⇒コーヒー【koffie オランダ・coffee イギリス・珈琲】

コーヒー‐ブレーク【coffee break】

仕事の合間の、コーヒーを飲むための小休憩時間。お茶。「―にしよう」

⇒コーヒー【koffie オランダ・coffee イギリス・珈琲】

コーヒー‐ポット【coffee pot】

コーヒーを淹いれるのに使う器具。

⇒コーヒー【koffie オランダ・coffee イギリス・珈琲】

コーヒー‐まめ【コーヒー豆】

コーヒーの樹の果実から取り出した種子。コーヒーの原料とする。

⇒コーヒー【koffie オランダ・coffee イギリス・珈琲】

コーヒー‐ミル【coffee mill】

煎ったコーヒーの種子を粉末に挽き砕く器具。コーヒー挽き。

⇒コーヒー【koffie オランダ・coffee イギリス・珈琲】

コーヒー‐メーカー【coffee maker】

コーヒーを自動的に淹いれるための器具。

⇒コーヒー【koffie オランダ・coffee イギリス・珈琲】

コーヒー‐わかし【コーヒー沸かし】

コーヒーを淹いれるための器具。コーヒー‐ポット・パーコレーター・サイフォン・コーヒー‐メーカーなどがある。

⇒コーヒー【koffie オランダ・coffee イギリス・珈琲】

コープ【co-op】

(cooperativeの略)消費生活協同組合。略称、生協。

コープランド【Aaron Copland】

アメリカの作曲家。バレエ音楽「アパラチアの春」など。(1900〜1990)

ゴーフル【gaufre フランス】

①ごく薄く焼いた洋風せんべいの間にクリームを挟んだ洋風菓子。商標名。

②フランスで、ワッフルのこと。

ゴー‐ヘー

(go aheadの訛)船を前進させる時の号令。↔ゴー‐スターン

コーペラティブ‐システム【cooperative system】

学校と産業界とが連携・協力し、職業・技術教育の充実や研究の発展を促進する仕組み。

コーヘン【Hermann Cohen】

ドイツ新カント学派の哲学者。マールブルク学派を創立。著「純粋認識の論理学」「純粋意志の倫理学」「純粋感情の美学」。(1842〜1918)

コーポ

コーポラスの略。アパート名などに用いる。

コーホート【cohort】

⇒コホート

コーポラス

(corporate houseをつづめた和製語)多くは中高層の集合住宅の通称。コーポ。

コーポラティズム【corporatism】

国家が職能代表や利益組織を同調・協力させて政策を決定・執行すること。またその思想・運動・社会体制。大政翼賛会はその例。→ネオ‐コーポラティズム

コーポラティブ‐ハウス【cooperative house】

共同で居住しようとする者同士が組合を結成して一緒に作る集合住宅。協同組合住宅。

コーポレーション【corporation】

会社。法人。

コーポレート【corporate】

「団体の」「共同の」の意。

⇒コーポレート‐アイデンティティー【corporate identity】

⇒コーポレート‐ガバナンス【corporate governance】

コーポレート‐アイデンティティー【corporate identity】

会社の個性・目標の明確化と統一をはかり、社内外にこれを印象づけるための組織的活動。CI

⇒コーポレート【corporate】

コーポレート‐ガバナンス【corporate governance】

企業統治。株主や消費者などが企業の経営にかかわって、チェック機能を果たすこと。

⇒コーポレート【corporate】

こ‐おもて【小面】

能面。最も小ぶりな若い女面。

小面

⇒コーヒー【koffie オランダ・coffee イギリス・珈琲】

コーヒー‐ブレーク【coffee break】

仕事の合間の、コーヒーを飲むための小休憩時間。お茶。「―にしよう」

⇒コーヒー【koffie オランダ・coffee イギリス・珈琲】

コーヒー‐ポット【coffee pot】

コーヒーを淹いれるのに使う器具。

⇒コーヒー【koffie オランダ・coffee イギリス・珈琲】

コーヒー‐まめ【コーヒー豆】

コーヒーの樹の果実から取り出した種子。コーヒーの原料とする。

⇒コーヒー【koffie オランダ・coffee イギリス・珈琲】

コーヒー‐ミル【coffee mill】

煎ったコーヒーの種子を粉末に挽き砕く器具。コーヒー挽き。

⇒コーヒー【koffie オランダ・coffee イギリス・珈琲】

コーヒー‐メーカー【coffee maker】

コーヒーを自動的に淹いれるための器具。

⇒コーヒー【koffie オランダ・coffee イギリス・珈琲】

コーヒー‐わかし【コーヒー沸かし】

コーヒーを淹いれるための器具。コーヒー‐ポット・パーコレーター・サイフォン・コーヒー‐メーカーなどがある。

⇒コーヒー【koffie オランダ・coffee イギリス・珈琲】

コープ【co-op】

(cooperativeの略)消費生活協同組合。略称、生協。

コープランド【Aaron Copland】

アメリカの作曲家。バレエ音楽「アパラチアの春」など。(1900〜1990)

ゴーフル【gaufre フランス】

①ごく薄く焼いた洋風せんべいの間にクリームを挟んだ洋風菓子。商標名。

②フランスで、ワッフルのこと。

ゴー‐ヘー

(go aheadの訛)船を前進させる時の号令。↔ゴー‐スターン

コーペラティブ‐システム【cooperative system】

学校と産業界とが連携・協力し、職業・技術教育の充実や研究の発展を促進する仕組み。

コーヘン【Hermann Cohen】

ドイツ新カント学派の哲学者。マールブルク学派を創立。著「純粋認識の論理学」「純粋意志の倫理学」「純粋感情の美学」。(1842〜1918)

コーポ

コーポラスの略。アパート名などに用いる。

コーホート【cohort】

⇒コホート

コーポラス

(corporate houseをつづめた和製語)多くは中高層の集合住宅の通称。コーポ。

コーポラティズム【corporatism】

国家が職能代表や利益組織を同調・協力させて政策を決定・執行すること。またその思想・運動・社会体制。大政翼賛会はその例。→ネオ‐コーポラティズム

コーポラティブ‐ハウス【cooperative house】

共同で居住しようとする者同士が組合を結成して一緒に作る集合住宅。協同組合住宅。

コーポレーション【corporation】

会社。法人。

コーポレート【corporate】

「団体の」「共同の」の意。

⇒コーポレート‐アイデンティティー【corporate identity】

⇒コーポレート‐ガバナンス【corporate governance】

コーポレート‐アイデンティティー【corporate identity】

会社の個性・目標の明確化と統一をはかり、社内外にこれを印象づけるための組織的活動。CI

⇒コーポレート【corporate】

コーポレート‐ガバナンス【corporate governance】

企業統治。株主や消費者などが企業の経営にかかわって、チェック機能を果たすこと。

⇒コーポレート【corporate】

こ‐おもて【小面】

能面。最も小ぶりな若い女面。

小面

小面

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

小面

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

ゴーヤー

〔植〕(→)苦瓜にがうりに同じ。沖縄での呼称。

コーラ【cola】

コーラ飲料のこと。→コラ。

⇒コーラ‐いんりょう【コーラ飲料】

コーラー【Josef Kohler】

ドイツの法学者。ヘーゲルの歴史哲学の影響を受け、民族学的・比較法学的研究に基づいて法の普遍的法則を探究。(1849〜1919)

コーライト【Coalite】

石炭を低温乾留したコークスの商品名。

コーラ‐いんりょう【コーラ飲料】‥レウ

コラの種子の抽出液にシロップ・香料・着色料などを加え、炭酸ガスを含ませた清涼飲料。

⇒コーラ【cola】

コーラス【chorus】

①複数の人間で一つの曲を一緒に歌うこと。特に、各声部を一人ずつで歌う重唱に対して、各声部を複数の人間で歌う場合にいうことが多い。男声・女声・混声などがある。全員で一つの旋律を一緒に歌うことを斉唱という。合唱。

②合唱曲。

③合唱団。

④ジャズ・ポップスなどの楽曲で、主題を提示している部分。序奏(ヴァース)と区別され、繰り返し演奏される。リフレイン。

⇒コーラス‐ガール【chorus girl】

コーラス‐ガール【chorus girl】

ショーやレビューなどで、主役をもり立てて大勢で歌ったり踊ったりする女性。

⇒コーラス【chorus】

コーラル【choral】

〔音〕「合唱の」の意。

コーラル【coral】

珊瑚さんご。「―‐ピンク」

コーラン【Koran】

(Qur'ān アラビア 「読誦されるもの」の意)イスラムの聖典。ムハンマドの受けた啓示を結集したもの。イスラムの世界観・信条・倫理・行為規範をアラビア語の押韻散文で述べ、114章から成る。現行の底本は第3代カリフのウスマーンの結集(7世紀)に基づく。クルアーン。

⇒コーランか、然らずんば剣か

ゴーヤー

〔植〕(→)苦瓜にがうりに同じ。沖縄での呼称。

コーラ【cola】

コーラ飲料のこと。→コラ。

⇒コーラ‐いんりょう【コーラ飲料】

コーラー【Josef Kohler】

ドイツの法学者。ヘーゲルの歴史哲学の影響を受け、民族学的・比較法学的研究に基づいて法の普遍的法則を探究。(1849〜1919)

コーライト【Coalite】

石炭を低温乾留したコークスの商品名。

コーラ‐いんりょう【コーラ飲料】‥レウ

コラの種子の抽出液にシロップ・香料・着色料などを加え、炭酸ガスを含ませた清涼飲料。

⇒コーラ【cola】

コーラス【chorus】

①複数の人間で一つの曲を一緒に歌うこと。特に、各声部を一人ずつで歌う重唱に対して、各声部を複数の人間で歌う場合にいうことが多い。男声・女声・混声などがある。全員で一つの旋律を一緒に歌うことを斉唱という。合唱。

②合唱曲。

③合唱団。

④ジャズ・ポップスなどの楽曲で、主題を提示している部分。序奏(ヴァース)と区別され、繰り返し演奏される。リフレイン。

⇒コーラス‐ガール【chorus girl】

コーラス‐ガール【chorus girl】

ショーやレビューなどで、主役をもり立てて大勢で歌ったり踊ったりする女性。

⇒コーラス【chorus】

コーラル【choral】

〔音〕「合唱の」の意。

コーラル【coral】

珊瑚さんご。「―‐ピンク」

コーラン【Koran】

(Qur'ān アラビア 「読誦されるもの」の意)イスラムの聖典。ムハンマドの受けた啓示を結集したもの。イスラムの世界観・信条・倫理・行為規範をアラビア語の押韻散文で述べ、114章から成る。現行の底本は第3代カリフのウスマーンの結集(7世紀)に基づく。クルアーン。

⇒コーランか、然らずんば剣か

広辞苑 ページ 6857 での【○声を帆に上ぐ】単語。