複数辞典一括検索+![]()

![]()

○小爪を拾うこづめをひろう🔗⭐🔉

○小爪を拾うこづめをひろう

ちょっとした言葉尻を捕らえて抵抗する。

⇒こ‐づめ【小爪】

こつ‐ゆ【骨油】

骨脂から固状の脂肪を除いた残りの液状油。

こつ‐ゆ【骨湯】

煮魚または焼魚の骨に熱湯を注ぎ、塩または醤油で味をつけたもの。

こ‐づら【小面】

①(コは接頭語)面つらを卑しめていう語。

②石または煉瓦などの小口。すなわち最も小さい面。

⇒こづら‐にく・い【小面憎い】

こづら‐にく・い【小面憎い】

〔形〕[文]こづらにく・し(ク)

顔を見るだけでも憎らしい。

⇒こ‐づら【小面】

こつり

堅い物の触れるさま。また、その音。こつん。

ごつり

重い物のぶつかるさま。また、その音。ごつん。

こつ‐りつ【兀立】

ぬきんでて高くそびえていること。

こつ‐りつ【骨立】

やせ衰えて骨のあらわれること。

こつ‐りゃく【忽略】

ゆるがせ。おろそか。

こつ‐りん【骨鱗】

硬骨魚の鱗うろこ。ほぼ円形の骨性薄板で、同心円状の線条を有し、これから魚の年齢が知られる。ほねうろこ。

こ‐づる【小蔓・小釣】

小さい蔓草模様を織り出した金襴きんらん。西鶴織留2「これ―といふ唐織からおり、世に稀まれ」

こ‐づれ【子連れ】

子供を連れていること。

こつん

堅い物をうちあてたさま。また、その音。「―とバットを当てる」

ごつん

堅く重い物のぶつかったさま。また、その音。「―と頭をぶつける」

こて【鏝】

①泥・漆喰しっくいなどを塗る用具。金箆かなべら。「―で塗る」

②はんだ付けなどに用いる種々のやきごて。

③整髪用アイロン。

④アイロン。「―をかける」

こ‐て【小手】

肘と手首との間。また、手首。手先。太平記六「高手―に禁いましめて六波羅へぞ渡しける」。「―をかざす」↔高手

⇒小手が利く

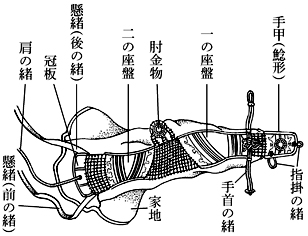

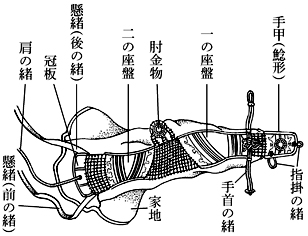

こ‐て【籠手・小手】

①鎧よろいの付属具。肩先から腕をおおうもので、布帛の袋に鎖・鉄金具をつけて仕立てる。

籠手

②(→)弓籠手ゆごてに同じ。

③指先から肘ひじのあたりまではめる剣道の道具。手先を革製とし、腕首は布に綿を包んで刺子製とする。

④剣道で、手首と肘との間を打つ決り手。

ご‐て【後手】

①敵に先を越されて受身になること。

②手おくれになること。浄瑠璃、冥途飛脚「忠兵衛様は―といひ」

③後詰ごづめ。後陣。

④囲碁・将棋で、先手に対してあとから応じること。また、その人。「―を持つ」「―番」

↔先手せんて

⇒後手に回る

ご‐て【御亭】

(御亭主の略)主人。夫。ごてい。洒落本、辰巳之園「おいらを狐がはらませて、―になろとはわしややです」

ご‐て【碁手】

囲碁・双六などの賭物。ごてもの。源氏物語宿木「―の銭ぜに、椀飯おうばんなどは世の常のやうにて」

こ‐てい【小体】

住居・生活などが、小さくて、はででないこと。西鶴織留3「商売物も―にして」。「―な店」「―に暮らす」↔大体おおてい

こ‐てい【戸庭】

①門戸と庭園。

②家の内。

こ‐てい【古体】

⇒こたい

こ‐てい【固定】

①ひと所に定まって移動しないこと。また、動かないようにすること。「椅子を床に―する」「―客」「―収入」

②〔生〕(fixation)組織や細胞などをできるだけ生時の状態のままに保つ処理。顕微鏡で観察する標本などをつくる際に行う。

③〔医〕骨折・捻挫ねんざなどの治療の際、患部を動かないようにすること。

⇒こてい‐えき【固定液】

⇒こてい‐えんぼく【固定円木】

⇒こてい‐かぶ【固定株】

⇒こてい‐かんねん【固定観念】

⇒こてい‐きゅう【固定給】

⇒こてい‐し【固定子】

⇒こてい‐しきん【固定資金】

⇒こてい‐しさん【固定資産】

⇒こてい‐しさん‐ぜい【固定資産税】

⇒こてい‐しほん【固定資本】

⇒こていしょうすうてん‐ひょうげん【固定小数点表現】

⇒こてい‐ぜき【固定堰】

⇒こてい‐そうば‐せい【固定相場制】

⇒こてい‐ディスク【固定ディスク】

⇒こてい‐でんわ【固定電話】

⇒こてい‐ばね【固定羽根】

⇒こてい‐ひ【固定費】

⇒こてい‐ひょう【固定票】

⇒こてい‐ひりつ【固定比率】

⇒こてい‐ふさい【固定負債】

こ‐てい【孤亭】

はなれの亭。ちん。

こ‐てい【湖底】

みずうみの底。〈日葡辞書〉

こ‐でい【健児】

コンデイの約。

ご‐てい【五帝】

古代中国の伝説上の五聖君。「史記」には黄帝・顓頊せんぎょく・帝嚳ていこく・尭・舜を、「帝王世紀」には小昊しょうこう・顓頊・帝嚳・尭・舜を挙げる。

ご‐てい【五鼎】

①昔、中国で、大夫の祭に、五つの鼎に牛・羊・豕し(豚・猪)・魚・麋び(大鹿)の5種の肉味を盛って神に供えたこと。

②[孟子梁恵王下](五鼎は大夫の礼であるから)栄進すること。

⇒五鼎に食らわずんば五鼎に烹られん

ご‐てい【御亭】

①他人の邸宅の尊敬語。

②御亭主の略。ごて。狂言、笠の下「なう―に尋ねたい事が御座る」

こてい‐えき【固定液】

固定2に用いる溶液。アルコール・ホルマリン・重金属の溶液や混合液がある。

⇒こ‐てい【固定】

こてい‐えんぼく【固定円木】‥ヱン‥

運動具の一つ。長く太い丸太を地面から離して水平に渡した装置。その上を落ちないように歩く。↔遊動円木。

⇒こ‐てい【固定】

こてい‐かぶ【固定株】

株主が固定して、浮動しない株式。↔浮動株。

⇒こ‐てい【固定】

こてい‐かんねん【固定観念】‥クワン‥

(→)固着観念に同じ。

⇒こ‐てい【固定】

こてい‐きゅう【固定給】‥キフ

能率や成績に左右されずに一定額が保証されている賃金支払形態の総称。時間給・日給など。歩合給・出来高給などの変動給と区別。

⇒こ‐てい【固定】

こてい‐し【固定子】

回転機の固定部分。↔回転子。

⇒こ‐てい【固定】

こてい‐しきん【固定資金】

固定資産の購入や長期借入金の返済などに充てる資金。↔流動資金。

⇒こ‐てい【固定】

こてい‐しさん【固定資産】

流通を目的とせず、長期的に営業の用に供する財産。企業会計上、通常の営業循環の過程になく、かつ利用または運用の期間が決算日の翌日から起算して1年を超える資産。土地・家屋・機械・特許権・投資有価証券など。固定財産。↔流動資産。

⇒こ‐てい【固定】

こてい‐しさん‐ぜい【固定資産税】

固定資産、すなわち土地・家屋・償却資産の所有者に対し、その価格(評価額)を課税標準として、固定資産所在の市町村が課する地方税。1950年創設。従来の地租・家屋税に代わるもの。

⇒こ‐てい【固定】

こてい‐しほん【固定資本】

長年にわたってその用をなし徐々に減耗してゆく資本。幾回も生産に使用される資本。土地・家屋・機械・器具の類。↔流動資本。

⇒こ‐てい【固定】

ご‐ていしゅ【御亭主】

①一家の主人の尊敬語。

②他人の夫の尊敬語。ごてい。

こていしょうすうてん‐ひょうげん【固定小数点表現】‥セウ‥ヘウ‥

記数法の一つ。小数点を特定の位置に固定して表現する方式。→浮動小数点表現。

⇒こ‐てい【固定】

こてい‐ぜき【固定堰】

水位・流量を調節する可動装置のない堰。また、堰の本体が岩盤に直接接着しているものをいう場合もある。↔可動堰。

⇒こ‐てい【固定】

こてい‐そうば‐せい【固定相場制】‥サウ‥

為替平価を設定し、この平価を中心に為替相場の変動を狭い範囲に固定する制度。戦前の金本位制や戦後のIMF体制がその例。↔変動相場制。

⇒こ‐てい【固定】

こて‐いた【鏝板】

壁などを塗る時に片手に持つ、壁土や漆喰しっくいなどを盛る小さい板。

こてい‐ディスク【固定ディスク】

(→)ハード‐ディスクに同じ。

⇒こ‐てい【固定】

こてい‐でんわ【固定電話】

携帯電話などに対して、電話線で固定されている電話機。

⇒こ‐てい【固定】

②(→)弓籠手ゆごてに同じ。

③指先から肘ひじのあたりまではめる剣道の道具。手先を革製とし、腕首は布に綿を包んで刺子製とする。

④剣道で、手首と肘との間を打つ決り手。

ご‐て【後手】

①敵に先を越されて受身になること。

②手おくれになること。浄瑠璃、冥途飛脚「忠兵衛様は―といひ」

③後詰ごづめ。後陣。

④囲碁・将棋で、先手に対してあとから応じること。また、その人。「―を持つ」「―番」

↔先手せんて

⇒後手に回る

ご‐て【御亭】

(御亭主の略)主人。夫。ごてい。洒落本、辰巳之園「おいらを狐がはらませて、―になろとはわしややです」

ご‐て【碁手】

囲碁・双六などの賭物。ごてもの。源氏物語宿木「―の銭ぜに、椀飯おうばんなどは世の常のやうにて」

こ‐てい【小体】

住居・生活などが、小さくて、はででないこと。西鶴織留3「商売物も―にして」。「―な店」「―に暮らす」↔大体おおてい

こ‐てい【戸庭】

①門戸と庭園。

②家の内。

こ‐てい【古体】

⇒こたい

こ‐てい【固定】

①ひと所に定まって移動しないこと。また、動かないようにすること。「椅子を床に―する」「―客」「―収入」

②〔生〕(fixation)組織や細胞などをできるだけ生時の状態のままに保つ処理。顕微鏡で観察する標本などをつくる際に行う。

③〔医〕骨折・捻挫ねんざなどの治療の際、患部を動かないようにすること。

⇒こてい‐えき【固定液】

⇒こてい‐えんぼく【固定円木】

⇒こてい‐かぶ【固定株】

⇒こてい‐かんねん【固定観念】

⇒こてい‐きゅう【固定給】

⇒こてい‐し【固定子】

⇒こてい‐しきん【固定資金】

⇒こてい‐しさん【固定資産】

⇒こてい‐しさん‐ぜい【固定資産税】

⇒こてい‐しほん【固定資本】

⇒こていしょうすうてん‐ひょうげん【固定小数点表現】

⇒こてい‐ぜき【固定堰】

⇒こてい‐そうば‐せい【固定相場制】

⇒こてい‐ディスク【固定ディスク】

⇒こてい‐でんわ【固定電話】

⇒こてい‐ばね【固定羽根】

⇒こてい‐ひ【固定費】

⇒こてい‐ひょう【固定票】

⇒こてい‐ひりつ【固定比率】

⇒こてい‐ふさい【固定負債】

こ‐てい【孤亭】

はなれの亭。ちん。

こ‐てい【湖底】

みずうみの底。〈日葡辞書〉

こ‐でい【健児】

コンデイの約。

ご‐てい【五帝】

古代中国の伝説上の五聖君。「史記」には黄帝・顓頊せんぎょく・帝嚳ていこく・尭・舜を、「帝王世紀」には小昊しょうこう・顓頊・帝嚳・尭・舜を挙げる。

ご‐てい【五鼎】

①昔、中国で、大夫の祭に、五つの鼎に牛・羊・豕し(豚・猪)・魚・麋び(大鹿)の5種の肉味を盛って神に供えたこと。

②[孟子梁恵王下](五鼎は大夫の礼であるから)栄進すること。

⇒五鼎に食らわずんば五鼎に烹られん

ご‐てい【御亭】

①他人の邸宅の尊敬語。

②御亭主の略。ごて。狂言、笠の下「なう―に尋ねたい事が御座る」

こてい‐えき【固定液】

固定2に用いる溶液。アルコール・ホルマリン・重金属の溶液や混合液がある。

⇒こ‐てい【固定】

こてい‐えんぼく【固定円木】‥ヱン‥

運動具の一つ。長く太い丸太を地面から離して水平に渡した装置。その上を落ちないように歩く。↔遊動円木。

⇒こ‐てい【固定】

こてい‐かぶ【固定株】

株主が固定して、浮動しない株式。↔浮動株。

⇒こ‐てい【固定】

こてい‐かんねん【固定観念】‥クワン‥

(→)固着観念に同じ。

⇒こ‐てい【固定】

こてい‐きゅう【固定給】‥キフ

能率や成績に左右されずに一定額が保証されている賃金支払形態の総称。時間給・日給など。歩合給・出来高給などの変動給と区別。

⇒こ‐てい【固定】

こてい‐し【固定子】

回転機の固定部分。↔回転子。

⇒こ‐てい【固定】

こてい‐しきん【固定資金】

固定資産の購入や長期借入金の返済などに充てる資金。↔流動資金。

⇒こ‐てい【固定】

こてい‐しさん【固定資産】

流通を目的とせず、長期的に営業の用に供する財産。企業会計上、通常の営業循環の過程になく、かつ利用または運用の期間が決算日の翌日から起算して1年を超える資産。土地・家屋・機械・特許権・投資有価証券など。固定財産。↔流動資産。

⇒こ‐てい【固定】

こてい‐しさん‐ぜい【固定資産税】

固定資産、すなわち土地・家屋・償却資産の所有者に対し、その価格(評価額)を課税標準として、固定資産所在の市町村が課する地方税。1950年創設。従来の地租・家屋税に代わるもの。

⇒こ‐てい【固定】

こてい‐しほん【固定資本】

長年にわたってその用をなし徐々に減耗してゆく資本。幾回も生産に使用される資本。土地・家屋・機械・器具の類。↔流動資本。

⇒こ‐てい【固定】

ご‐ていしゅ【御亭主】

①一家の主人の尊敬語。

②他人の夫の尊敬語。ごてい。

こていしょうすうてん‐ひょうげん【固定小数点表現】‥セウ‥ヘウ‥

記数法の一つ。小数点を特定の位置に固定して表現する方式。→浮動小数点表現。

⇒こ‐てい【固定】

こてい‐ぜき【固定堰】

水位・流量を調節する可動装置のない堰。また、堰の本体が岩盤に直接接着しているものをいう場合もある。↔可動堰。

⇒こ‐てい【固定】

こてい‐そうば‐せい【固定相場制】‥サウ‥

為替平価を設定し、この平価を中心に為替相場の変動を狭い範囲に固定する制度。戦前の金本位制や戦後のIMF体制がその例。↔変動相場制。

⇒こ‐てい【固定】

こて‐いた【鏝板】

壁などを塗る時に片手に持つ、壁土や漆喰しっくいなどを盛る小さい板。

こてい‐ディスク【固定ディスク】

(→)ハード‐ディスクに同じ。

⇒こ‐てい【固定】

こてい‐でんわ【固定電話】

携帯電話などに対して、電話線で固定されている電話機。

⇒こ‐てい【固定】

②(→)弓籠手ゆごてに同じ。

③指先から肘ひじのあたりまではめる剣道の道具。手先を革製とし、腕首は布に綿を包んで刺子製とする。

④剣道で、手首と肘との間を打つ決り手。

ご‐て【後手】

①敵に先を越されて受身になること。

②手おくれになること。浄瑠璃、冥途飛脚「忠兵衛様は―といひ」

③後詰ごづめ。後陣。

④囲碁・将棋で、先手に対してあとから応じること。また、その人。「―を持つ」「―番」

↔先手せんて

⇒後手に回る

ご‐て【御亭】

(御亭主の略)主人。夫。ごてい。洒落本、辰巳之園「おいらを狐がはらませて、―になろとはわしややです」

ご‐て【碁手】

囲碁・双六などの賭物。ごてもの。源氏物語宿木「―の銭ぜに、椀飯おうばんなどは世の常のやうにて」

こ‐てい【小体】

住居・生活などが、小さくて、はででないこと。西鶴織留3「商売物も―にして」。「―な店」「―に暮らす」↔大体おおてい

こ‐てい【戸庭】

①門戸と庭園。

②家の内。

こ‐てい【古体】

⇒こたい

こ‐てい【固定】

①ひと所に定まって移動しないこと。また、動かないようにすること。「椅子を床に―する」「―客」「―収入」

②〔生〕(fixation)組織や細胞などをできるだけ生時の状態のままに保つ処理。顕微鏡で観察する標本などをつくる際に行う。

③〔医〕骨折・捻挫ねんざなどの治療の際、患部を動かないようにすること。

⇒こてい‐えき【固定液】

⇒こてい‐えんぼく【固定円木】

⇒こてい‐かぶ【固定株】

⇒こてい‐かんねん【固定観念】

⇒こてい‐きゅう【固定給】

⇒こてい‐し【固定子】

⇒こてい‐しきん【固定資金】

⇒こてい‐しさん【固定資産】

⇒こてい‐しさん‐ぜい【固定資産税】

⇒こてい‐しほん【固定資本】

⇒こていしょうすうてん‐ひょうげん【固定小数点表現】

⇒こてい‐ぜき【固定堰】

⇒こてい‐そうば‐せい【固定相場制】

⇒こてい‐ディスク【固定ディスク】

⇒こてい‐でんわ【固定電話】

⇒こてい‐ばね【固定羽根】

⇒こてい‐ひ【固定費】

⇒こてい‐ひょう【固定票】

⇒こてい‐ひりつ【固定比率】

⇒こてい‐ふさい【固定負債】

こ‐てい【孤亭】

はなれの亭。ちん。

こ‐てい【湖底】

みずうみの底。〈日葡辞書〉

こ‐でい【健児】

コンデイの約。

ご‐てい【五帝】

古代中国の伝説上の五聖君。「史記」には黄帝・顓頊せんぎょく・帝嚳ていこく・尭・舜を、「帝王世紀」には小昊しょうこう・顓頊・帝嚳・尭・舜を挙げる。

ご‐てい【五鼎】

①昔、中国で、大夫の祭に、五つの鼎に牛・羊・豕し(豚・猪)・魚・麋び(大鹿)の5種の肉味を盛って神に供えたこと。

②[孟子梁恵王下](五鼎は大夫の礼であるから)栄進すること。

⇒五鼎に食らわずんば五鼎に烹られん

ご‐てい【御亭】

①他人の邸宅の尊敬語。

②御亭主の略。ごて。狂言、笠の下「なう―に尋ねたい事が御座る」

こてい‐えき【固定液】

固定2に用いる溶液。アルコール・ホルマリン・重金属の溶液や混合液がある。

⇒こ‐てい【固定】

こてい‐えんぼく【固定円木】‥ヱン‥

運動具の一つ。長く太い丸太を地面から離して水平に渡した装置。その上を落ちないように歩く。↔遊動円木。

⇒こ‐てい【固定】

こてい‐かぶ【固定株】

株主が固定して、浮動しない株式。↔浮動株。

⇒こ‐てい【固定】

こてい‐かんねん【固定観念】‥クワン‥

(→)固着観念に同じ。

⇒こ‐てい【固定】

こてい‐きゅう【固定給】‥キフ

能率や成績に左右されずに一定額が保証されている賃金支払形態の総称。時間給・日給など。歩合給・出来高給などの変動給と区別。

⇒こ‐てい【固定】

こてい‐し【固定子】

回転機の固定部分。↔回転子。

⇒こ‐てい【固定】

こてい‐しきん【固定資金】

固定資産の購入や長期借入金の返済などに充てる資金。↔流動資金。

⇒こ‐てい【固定】

こてい‐しさん【固定資産】

流通を目的とせず、長期的に営業の用に供する財産。企業会計上、通常の営業循環の過程になく、かつ利用または運用の期間が決算日の翌日から起算して1年を超える資産。土地・家屋・機械・特許権・投資有価証券など。固定財産。↔流動資産。

⇒こ‐てい【固定】

こてい‐しさん‐ぜい【固定資産税】

固定資産、すなわち土地・家屋・償却資産の所有者に対し、その価格(評価額)を課税標準として、固定資産所在の市町村が課する地方税。1950年創設。従来の地租・家屋税に代わるもの。

⇒こ‐てい【固定】

こてい‐しほん【固定資本】

長年にわたってその用をなし徐々に減耗してゆく資本。幾回も生産に使用される資本。土地・家屋・機械・器具の類。↔流動資本。

⇒こ‐てい【固定】

ご‐ていしゅ【御亭主】

①一家の主人の尊敬語。

②他人の夫の尊敬語。ごてい。

こていしょうすうてん‐ひょうげん【固定小数点表現】‥セウ‥ヘウ‥

記数法の一つ。小数点を特定の位置に固定して表現する方式。→浮動小数点表現。

⇒こ‐てい【固定】

こてい‐ぜき【固定堰】

水位・流量を調節する可動装置のない堰。また、堰の本体が岩盤に直接接着しているものをいう場合もある。↔可動堰。

⇒こ‐てい【固定】

こてい‐そうば‐せい【固定相場制】‥サウ‥

為替平価を設定し、この平価を中心に為替相場の変動を狭い範囲に固定する制度。戦前の金本位制や戦後のIMF体制がその例。↔変動相場制。

⇒こ‐てい【固定】

こて‐いた【鏝板】

壁などを塗る時に片手に持つ、壁土や漆喰しっくいなどを盛る小さい板。

こてい‐ディスク【固定ディスク】

(→)ハード‐ディスクに同じ。

⇒こ‐てい【固定】

こてい‐でんわ【固定電話】

携帯電話などに対して、電話線で固定されている電話機。

⇒こ‐てい【固定】

②(→)弓籠手ゆごてに同じ。

③指先から肘ひじのあたりまではめる剣道の道具。手先を革製とし、腕首は布に綿を包んで刺子製とする。

④剣道で、手首と肘との間を打つ決り手。

ご‐て【後手】

①敵に先を越されて受身になること。

②手おくれになること。浄瑠璃、冥途飛脚「忠兵衛様は―といひ」

③後詰ごづめ。後陣。

④囲碁・将棋で、先手に対してあとから応じること。また、その人。「―を持つ」「―番」

↔先手せんて

⇒後手に回る

ご‐て【御亭】

(御亭主の略)主人。夫。ごてい。洒落本、辰巳之園「おいらを狐がはらませて、―になろとはわしややです」

ご‐て【碁手】

囲碁・双六などの賭物。ごてもの。源氏物語宿木「―の銭ぜに、椀飯おうばんなどは世の常のやうにて」

こ‐てい【小体】

住居・生活などが、小さくて、はででないこと。西鶴織留3「商売物も―にして」。「―な店」「―に暮らす」↔大体おおてい

こ‐てい【戸庭】

①門戸と庭園。

②家の内。

こ‐てい【古体】

⇒こたい

こ‐てい【固定】

①ひと所に定まって移動しないこと。また、動かないようにすること。「椅子を床に―する」「―客」「―収入」

②〔生〕(fixation)組織や細胞などをできるだけ生時の状態のままに保つ処理。顕微鏡で観察する標本などをつくる際に行う。

③〔医〕骨折・捻挫ねんざなどの治療の際、患部を動かないようにすること。

⇒こてい‐えき【固定液】

⇒こてい‐えんぼく【固定円木】

⇒こてい‐かぶ【固定株】

⇒こてい‐かんねん【固定観念】

⇒こてい‐きゅう【固定給】

⇒こてい‐し【固定子】

⇒こてい‐しきん【固定資金】

⇒こてい‐しさん【固定資産】

⇒こてい‐しさん‐ぜい【固定資産税】

⇒こてい‐しほん【固定資本】

⇒こていしょうすうてん‐ひょうげん【固定小数点表現】

⇒こてい‐ぜき【固定堰】

⇒こてい‐そうば‐せい【固定相場制】

⇒こてい‐ディスク【固定ディスク】

⇒こてい‐でんわ【固定電話】

⇒こてい‐ばね【固定羽根】

⇒こてい‐ひ【固定費】

⇒こてい‐ひょう【固定票】

⇒こてい‐ひりつ【固定比率】

⇒こてい‐ふさい【固定負債】

こ‐てい【孤亭】

はなれの亭。ちん。

こ‐てい【湖底】

みずうみの底。〈日葡辞書〉

こ‐でい【健児】

コンデイの約。

ご‐てい【五帝】

古代中国の伝説上の五聖君。「史記」には黄帝・顓頊せんぎょく・帝嚳ていこく・尭・舜を、「帝王世紀」には小昊しょうこう・顓頊・帝嚳・尭・舜を挙げる。

ご‐てい【五鼎】

①昔、中国で、大夫の祭に、五つの鼎に牛・羊・豕し(豚・猪)・魚・麋び(大鹿)の5種の肉味を盛って神に供えたこと。

②[孟子梁恵王下](五鼎は大夫の礼であるから)栄進すること。

⇒五鼎に食らわずんば五鼎に烹られん

ご‐てい【御亭】

①他人の邸宅の尊敬語。

②御亭主の略。ごて。狂言、笠の下「なう―に尋ねたい事が御座る」

こてい‐えき【固定液】

固定2に用いる溶液。アルコール・ホルマリン・重金属の溶液や混合液がある。

⇒こ‐てい【固定】

こてい‐えんぼく【固定円木】‥ヱン‥

運動具の一つ。長く太い丸太を地面から離して水平に渡した装置。その上を落ちないように歩く。↔遊動円木。

⇒こ‐てい【固定】

こてい‐かぶ【固定株】

株主が固定して、浮動しない株式。↔浮動株。

⇒こ‐てい【固定】

こてい‐かんねん【固定観念】‥クワン‥

(→)固着観念に同じ。

⇒こ‐てい【固定】

こてい‐きゅう【固定給】‥キフ

能率や成績に左右されずに一定額が保証されている賃金支払形態の総称。時間給・日給など。歩合給・出来高給などの変動給と区別。

⇒こ‐てい【固定】

こてい‐し【固定子】

回転機の固定部分。↔回転子。

⇒こ‐てい【固定】

こてい‐しきん【固定資金】

固定資産の購入や長期借入金の返済などに充てる資金。↔流動資金。

⇒こ‐てい【固定】

こてい‐しさん【固定資産】

流通を目的とせず、長期的に営業の用に供する財産。企業会計上、通常の営業循環の過程になく、かつ利用または運用の期間が決算日の翌日から起算して1年を超える資産。土地・家屋・機械・特許権・投資有価証券など。固定財産。↔流動資産。

⇒こ‐てい【固定】

こてい‐しさん‐ぜい【固定資産税】

固定資産、すなわち土地・家屋・償却資産の所有者に対し、その価格(評価額)を課税標準として、固定資産所在の市町村が課する地方税。1950年創設。従来の地租・家屋税に代わるもの。

⇒こ‐てい【固定】

こてい‐しほん【固定資本】

長年にわたってその用をなし徐々に減耗してゆく資本。幾回も生産に使用される資本。土地・家屋・機械・器具の類。↔流動資本。

⇒こ‐てい【固定】

ご‐ていしゅ【御亭主】

①一家の主人の尊敬語。

②他人の夫の尊敬語。ごてい。

こていしょうすうてん‐ひょうげん【固定小数点表現】‥セウ‥ヘウ‥

記数法の一つ。小数点を特定の位置に固定して表現する方式。→浮動小数点表現。

⇒こ‐てい【固定】

こてい‐ぜき【固定堰】

水位・流量を調節する可動装置のない堰。また、堰の本体が岩盤に直接接着しているものをいう場合もある。↔可動堰。

⇒こ‐てい【固定】

こてい‐そうば‐せい【固定相場制】‥サウ‥

為替平価を設定し、この平価を中心に為替相場の変動を狭い範囲に固定する制度。戦前の金本位制や戦後のIMF体制がその例。↔変動相場制。

⇒こ‐てい【固定】

こて‐いた【鏝板】

壁などを塗る時に片手に持つ、壁土や漆喰しっくいなどを盛る小さい板。

こてい‐ディスク【固定ディスク】

(→)ハード‐ディスクに同じ。

⇒こ‐てい【固定】

こてい‐でんわ【固定電話】

携帯電話などに対して、電話線で固定されている電話機。

⇒こ‐てい【固定】

広辞苑 ページ 7269 での【○小爪を拾う】単語。