複数辞典一括検索+![]()

![]()

やら・れる【遣られる】🔗⭐🔉

やら・れる【遣られる】

〔自下一〕

危害や不利益を受ける。「稲が台風に―・れる」「こいつは一本―・れた」

や‐らんヤラム🔗⭐🔉

や‐らんヤラム

(断定の助動詞ナリの連用形ニに、疑問の助詞ヤと動詞アリおよび推量の助動詞ムの付いたニヤアラムの約。鎌倉時代以後に現れ、ヤラムからヤラウを経てヤラに転じて助詞となる)

①疑問を含んだ推量に用いる。…であろうか。千五百番歌合「谷隠れ木の葉が下の埋れ水凍れば―音づれもせぬ」。平家物語2「ここ―とてあけられたれば」

②はっきりそうとはいえない、不確実なことをいう。…ようだ。…か。徒然草「鞠も難き所を蹴出して後、安く思へば必ず落つと侍る―」。蒙求抄2「三千四百八家あると―云ふが数へてみぬほどに知らぬぞ」

→やろう

やり【遣り】🔗⭐🔉

やり【遣り】

①遣ること。

②遣手やりての略。

③(取引用語)売ること。売却。

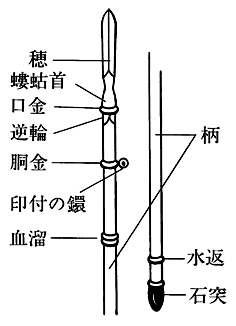

やり【槍・鎗・鑓】🔗⭐🔉

やり‐あ・う【遣り合う】‥アフ🔗⭐🔉

やり‐あ・う【遣り合う】‥アフ

〔他五〕

①互いにする。しあう。

②互いに争う。やりこめあう。「しばしば―・う間柄」

やり‐あわせ【槍合せ】‥アハセ🔗⭐🔉

やり‐あわせ【槍合せ】‥アハセ

槍で突き合うこと。合戦。〈日葡辞書〉

広辞苑 ページ 19915。

②陸上競技の槍投の用具。男子は長さ260〜270センチメートル、重さ800グラム、女子は長さ220〜230センチメートル、重さ600グラム。

③(まっすぐ突きすすむから)将棋の香車きょうしゃの異称。

④浄瑠璃で、やじること。滑稽本、狂言田舎操「―とは拙き芸を罵りさまたぐること」

②陸上競技の槍投の用具。男子は長さ260〜270センチメートル、重さ800グラム、女子は長さ220〜230センチメートル、重さ600グラム。

③(まっすぐ突きすすむから)将棋の香車きょうしゃの異称。

④浄瑠璃で、やじること。滑稽本、狂言田舎操「―とは拙き芸を罵りさまたぐること」