複数辞典一括検索+![]()

![]()

あげまき‐がい【揚巻貝】‥ガヒ🔗⭐🔉

あげまき‐がい【揚巻貝】‥ガヒ

ナタマメガイ科の二枚貝。2裂した水管を出し、その形が総角に似る。貝殻は円筒形で、マテガイに似る。長さ約10センチメートル、殻の外面は汚黄色の殻皮で被われ、内面は白色。有明海など塩分の低い泥の中にすむ。アゲマキ。

⇒あげ‐まき【総角・揚巻】

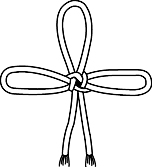

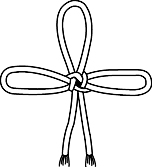

あげまき‐むすび【揚巻結び】🔗⭐🔉

あげまき‐むすび【揚巻結び】

紐の結び方。輪を左右に出し、中を石畳に組んで結ぶもの。簾すだれ・泔坏ゆするつき・大鎧おおよろい・文箱ふばこなどの飾りに広く用いられた。あげまき。

揚巻結び

⇒あげ‐まき【総角・揚巻】

⇒あげ‐まき【総角・揚巻】

⇒あげ‐まき【総角・揚巻】

⇒あげ‐まき【総角・揚巻】

あげ‐まく【揚幕】🔗⭐🔉

あげ‐まく【揚幕】

能舞台の橋掛りや歌舞伎劇場の花道の出入口の垂幕。切幕きりまく。

あげ‐まさり【上げ優り】🔗⭐🔉

あげ‐まさり【上げ優り】

元服して髪あげをした姿が童子の時の姿よりもよく見えること。狭衣物語4「一の宮の御―のゆゆしさは」↔上げ劣り

あげ‐また【挙股】🔗⭐🔉

あげ‐また【挙股】

(のんびりと、あるいは無遠慮に)あお向けに寝て、膝を立てること。浄瑠璃、伊賀越道中双六「お家にべつたり―打ち」

あげまつ【上松】🔗⭐🔉

あげまつ【上松】

長野県木曾郡の町。中山道の宿駅で、木材の集散地。木曾桟道、寝覚の床の奇勝がある。

あげ‐まつ【揚松】🔗⭐🔉

あげ‐まつ【揚松】

盆の行事。柱の頂上に籠をつけ、これに藁や鉋屑かんなくずなどを入れ、下から小松明を投げ上げて火を点じる。柱松。火上げ。投げたいまつ。

あげ‐まど【揚窓】🔗⭐🔉

あげ‐まど【揚窓】

つきあげると、戸が廂ひさしのようになる窓。つきあげまど。

あげ‐まり【上鞠】🔗⭐🔉

あげ‐まり【上鞠】

蹴鞠けまりで、懸りの木の下枝を烏帽子の高さ以上とし、上位者が鞠を下枝より高めに蹴上げること。この後、交互に本格的に蹴る。

あげ‐み【上刃】🔗⭐🔉

あげ‐み【上刃】

刀心こみの先を切り取って、刀剣を短くすること。摺上すりあげ。

あげ‐みず【揚水】‥ミヅ🔗⭐🔉

あげ‐みず【揚水】‥ミヅ

高所へ引きあげた水。太平記6「この―を止められて後、城中に水乏しうして」

広辞苑 ページ 249。