複数辞典一括検索+![]()

![]()

あざ【字】🔗⭐🔉

あざ【字】

町村内の区画の名。大字と小字とがあり、普通は後者を単に字という。

あざ‐かい【字界】🔗⭐🔉

あざ‐かい【字界】

行政区画の字の境界。村落の境界。「―地」

あざ‐な【字】🔗⭐🔉

あざ‐な【字】

①中国で、男子が成年後実名のほかにつける別名。日本で、平安時代、成人男子が人との応答の際に名乗る名。

②実名のほかの名。また、あだな。

③町村内の小区画の名。あざ。

じ【字】🔗⭐🔉

じ‐あまり【字余り】🔗⭐🔉

じ‐あまり【字余り】

定型の和歌・俳句などで、5音にすべき所が6音以上に、7音にすべき所が8音以上になるなど、一定の字数より多いこと。「枯枝に烏のとまりけり秋の暮」(芭蕉)の第2句などが例。↔字足らず

じ‐い【字彙】‥ヰ🔗⭐🔉

じ‐い【字彙】‥ヰ

文字を類別して集めたもの。字書。

じい【字彙】‥ヰ(作品名)🔗⭐🔉

じい【字彙】‥ヰ

中国の字書。12巻。明の梅膺祚ばいようその編。漢字を214の部首に分け画数によって配列。

じ‐いく【慈育・字育】🔗⭐🔉

じ‐いく【慈育・字育】

いつくしみ育てること。

じいじい‐もんもん【字字紋紋】🔗⭐🔉

じいじい‐もんもん【字字紋紋】

(幼児語)文字と絵。

じ‐おん【字音】🔗⭐🔉

じ‐おん【字音】

漢字の発音。古来、日本に伝来して国語化した漢字の音。古音・呉音・漢音・唐音などの種類がある。

⇒じおん‐かなづかい【字音仮名遣】

じおんかなづかい【字音仮字用格】‥ヅカヒ🔗⭐🔉

じおんかなづかい【字音仮字用格】‥ヅカヒ

語学書。本居宣長著。1巻。1776年(安永5)刊。初めて体系的に漢字音の仮名遣を考究した書。

じ‐かい【字解】🔗⭐🔉

じ‐かい【字解】

文字の解釈。漢字の解釈。

じ‐かく【字画】‥クワク🔗⭐🔉

じ‐かく【字画】‥クワク

漢字を構成する点や線。また、その数。

じ‐かく【字格】🔗⭐🔉

じ‐かく【字格】

文字を書く法則。特に、漢字の法則。

○字が差すじがさす🔗⭐🔉

○字が差すじがさす

連歌や俳諧で用字が前句と差合さしあいになることをいう。

⇒じ【字】

しか‐さま【然様】

さよう。そのとおり。十訓抄「―にさうらふと見給ふと申しければ」

しか‐ざる【鹿猿】

広島県宮島で作られる郷土玩具。宮島神社の鹿の背に猿の乗った土焼製のもの。

し‐かざん【死火山】‥クワ‥

有史時代に一度も活動した記録のない火山をいった語。→活火山

じが‐さん【自画讃・自画賛】‥グワ‥

(→)自画自讃1に同じ。浮世草子、諸道聴耳世間猿「此間の一休の―は塩梅ようはまつたが」

しか‐し【私窩子】‥クワ‥

淫売婦。私娼。

しかし【然し・併し】

〔接続〕

(「しかしながら」の略か)

①すでに述べたことあるいは普通に予期されることと両立し難いようなことを、この場合には両立するとして述べるのに使う語。そうではあるが。けれども。「雨は激しくなった。―競技は続行された」

②すでに述べたことに対比的で、ある観点からは相反するようなことを、続けて述べるのに使う語。「絵は上手だ。―字は下手だ」

③感動を込めて話題を持ち出すのに使う。それにしても。「―大きいね」

⇒しかし‐ながら【然し乍ら・併し乍ら】

しか‐じ【如かじ】

…に及ばないだろう。…するがよかろう。今昔物語集1「―、出家して仏弟子と成らむ」

じ‐かし【地貸し】ヂ‥

土地を貸すこと。また、その人。

しか‐しか【然然】

〔副〕

いかにもそのとおり。しかりしかり。大鏡序「―さ侍りしことなり」

しか‐しか【確確】

〔副〕

しっかりと。はっきりと。反故集「一足一足に―と心を踏み付け踏み付けしてありくべし」

しか‐じか【然然・云云】

①長い文句を省略して、これに代用する語。かようかよう。かくかく。うんぬん。皇極紀(岩崎本)「云々シカシカイフ」。落窪物語1「このたびだに御かへりきこえ給へ、―なむ宣ひて」。「―の内容を伝える」

②謡本の符号。シカ

。狂言の言葉の記載を省略する場合に用いる。

しか‐しき【四家式】

(→)和歌四式に同じ。

し‐が‐じく【詩画軸】‥グワヂク

画面の上部の余白に、その画にちなんだ漢詩を書いた掛軸。詩軸。

しが‐しげたか【志賀重昂】

地理学者。号は矧川しんせん。愛知県の人。札幌農学校卒。三宅雪嶺らと雑誌「日本人」を創刊、国粋主義を主張。世界各地を巡遊。著「日本風景論」「世界山水図説」など。(1863〜1927)

⇒しが【志賀】

じが‐じさん【自画自讃・自画自賛】‥グワ‥

①自分の描いた画に自分で讃をすること。自画讃。

②転じて、自分で自分のことをほめること。手前味噌。

しかしちろん【紫家七論】

紫式部および源氏物語に関する評論。1巻。水戸の学者安藤為章(1659〜1716)著。1703年(元禄16)成る。才徳兼備・七事共具・修撰年序・文章無双・作者本意・一部大事・正伝説誤の七論。紫女七論。

じがじつげん‐せつ【自我実現説】

〔哲〕最高善を目指す人間の究極目的は自我の本質の完成・実現にあるとする、グリーン・ユングなどの説。自己実現説。

しか‐して【而して・然して】

〔接続〕

そうして。そうであるから。

しかし‐ながら【然し乍ら・併し乍ら】

[一]〔副〕

①そのまま。さながら。ことごとく。一切。平家物語2「重盛叙爵より、今、大臣の大将に至るまで―君の御恩ならずといふことなし」

②要するに。結局。熊野の本地「―まるを大事とおぼしめすにこそ」

[二]〔接続〕

「しかし」のやや格式ばった言い方。「デザインはよろしい。―技術面に不満が残る」

⇒しかし【然し・併し】

しか‐しゅう【私家集】‥シフ

個人の歌を集めた歌集。家集。家の集。

しか‐しゅう【詞華集・詞花集】‥クワシフ

①美しい詩文を選んで集めた書。アンソロジー。

②詞花和歌集の略称。

じか‐しゅぎ【時価主義】

期間損益と期末資産額の測定を、時価に基づいて統合的に行う会計上の原則。期末負債額の時価測定を含む場合もある。時価主義会計。↔原価主義

じか‐じゅせい【自花受精】‥クワ‥

自家受粉によって受精すること。

じか‐じゅせい【自家受精】

雌雄同体の動物で、同一個体に生じた精子と卵子との間に起こる受精。また、種子植物で自家受粉の結果行われる受精。↔他家受精

じか‐じゅふん【自家受粉】

一つの植物体の雌しべの柱頭に同じ個体の花粉がつく受粉。同一の両性花内で行われる同花受粉のほかに、同一花序内で行われる隣花受粉、同一株内の同株他花受粉がある。自花受粉。↔他家受粉

じ‐がしら【地頭】ヂ‥

①能の地謡じうたいの統率者。

②能の舞台の向かって右、やや奥の位置。昔は地頭1がここに座したのでいう。地の上かみ。

しか‐ず【如かず・若かず】

(動詞シクに打消の助動詞ズの付いたもの)及ばない。劣る。「百聞は一見に―」

じ‐かず【字数】

⇒じすう

しかすがに

〔副〕

(副詞シカに動詞ス、助詞ガニの付いたもの)そうはいうものの。さすがに。万葉集5「梅の花散らくはいづく―この城きの山に雪は降りつつ」

しかすが‐の‐わたり【然菅の渡り】

奈良・平安時代、三河国宝飯ほい郡然菅村の吉田川(今の豊川)河口にあった渡し場。(歌枕)

じか‐せい【自家製】

自分の家で作ること。また、そのもの。「―のケーキ」

じか‐せん【耳下腺】

唾液の分泌をつかさどる三大唾液腺中の最大のもの。外耳道の前下方にあり、上顎第二大臼歯部の頬結膜に開口する。

⇒じかせん‐えん【耳下腺炎】

じかせん‐えん【耳下腺炎】

耳下腺の炎症。患部の腫脹・疼痛を来す。流行性耳下腺炎は俗に「おたふくかぜ」といい、ウイルス性。

⇒じか‐せん【耳下腺】

じが‐ぞう【自画像】‥グワザウ

自分で描いた自分の肖像画。

し‐かた

(東北地方の日本海側、北陸地方などで)南西風、また西風。日方ひかた。

し‐かた【仕方】

①なすべき方法。やり方。手段。「運転の―」「―がない」

②ふるまい。しうち。好色一代男2「さりとはにくき御―」

③(「仕形」とも書く)てまね。身ぶり。軽口露がはなし「船の―」

⇒しかた‐な・い【仕方無い】

⇒しかた‐ばなし【仕方話・仕形噺】

⇒しかた‐まい【仕形舞】

じ‐かた【地方】ヂ‥

①室町幕府の職名。京都内外の家屋・宅地・店舗・道路および訴訟のことをつかさどった。

②江戸時代には、「町方」に対して農村の地を指し、転じて田制の意となり、さらに広義に土地および租税制度をいい、ついで両制度に関する政務一般すなわち農政をいうに至った。

③航海者が、沖に対して陸地に近い方をいう語。

④舞踊で、音楽を受け持つ人々の称。↔立方たちかた。

⇒じかた‐さんちょう【地方三帳】

⇒じかた‐さんやく【地方三役】

⇒じかた‐しょ【地方書】

⇒じかた‐ちぎょう【地方知行】

⇒じかた‐とうにん【地方頭人】

⇒じかた‐どり【地方取】

⇒じかた‐ぶぎょう【地方奉行】

⇒じかた‐もんじょ【地方文書】

じ‐かた【地肩】ヂ‥

生来持っている肩の力。球を投げる力などにいう。「―が強い」

じ‐がた【地形】ヂ‥

⇒じぎょう

しが‐だいがく【滋賀大学】

国立大学法人の一つ。1922年(大正11)創立の彦根高等商業学校(のち彦根経専)と滋賀師範・同青年師範が合併して、49年新制大学となる。2004年法人化。本部は彦根市。

じか‐だき【直焚き・直炊き】ヂカ‥

①容器に直接火を当ててたくこと。「―の風呂」

②材料を下茹でしないまま煮汁に入れて煮ること。

じかた‐さんちょう【地方三帳】ヂ‥チヤウ

江戸時代、納税事務上の3種の重要な帳簿。取箇とりか郷帳・年貢割付・年貢皆済目録の総称。

⇒じ‐かた【地方】

じかた‐さんやく【地方三役】ヂ‥

(→)村方むらかた三役に同じ。

⇒じ‐かた【地方】

じかた‐しょ【地方書】ヂ‥

江戸時代の農政に関する書物の称。

⇒じ‐かた【地方】

じかた‐ちぎょう【地方知行】ヂ‥ギヤウ

江戸時代、幕府の旗本または大名の家臣に、禄高にあたる一定の土地の領主権を分与し直接支配させること。→蔵米くらまい知行。

⇒じ‐かた【地方】

じかた‐とうにん【地方頭人】ヂ‥

室町幕府の職名。地方1の長官。→地奉行じぶぎょう。

⇒じ‐かた【地方】

じかた‐どり【地方取】ヂ‥

江戸時代、地方知行を受けること。また、その人。知行取。高取たかどり。→蔵米取。

⇒じ‐かた【地方】

しかた‐な・い【仕方無い】

〔形〕[文]しかたな・し(ク)

(手段・方法のない意から)

①やむを得ない。「運命だから―・い」

②どうにもならない。「おかしくて―・い」

③はなはだしく悪い。改めようがない。「―・い奴とあきらめる」

⇒し‐かた【仕方】

じか‐だのみ【直頼み】ヂカ‥

直接の依頼。

しかた‐ばなし【仕方話・仕形噺】

①身ぶり・物真似によって話をすること。尾崎紅葉、八重だすき「爰ここに―と云ふのは、是は一言も言はずに手真似や身振りの働で事が解るのです」

②身ぶりをまじえて演ずる落語。

⇒し‐かた【仕方】

じかたはんれいろく【地方凡例録】ヂ‥

地方書。高崎藩士大石久敬著。11巻。1791〜94年(寛政3〜6)成る。江戸時代の田制・徴租法をはじめ農政関係全般について記述。

じか‐たび【地下足袋】ヂカ‥

(「地下」は当て字。直じかに土地を踏む足袋の意)丈夫な布と厚いゴム底から成る主として労働用のはだしたび。

じかた‐ぶぎょう【地方奉行】ヂ‥ギヤウ

江戸幕府初期の職名。幕府直轄地の事務をつかさどった。→郡代→代官。

⇒じ‐かた【地方】

しかた‐まい【仕形舞】‥マヒ

音楽の歌詞に即した説明的所作を主とする舞。世間胸算用3「大晦日に無用の―」

⇒し‐かた【仕方】

じ‐がため【地固め】ヂ‥

①建築などにとりかかる前に、地面をならし固めること。じならし。地形じぎょう。

②転じて、物事の地盤または基礎をかためること。「政権確立のための―」

じかた‐もんじょ【地方文書】ヂ‥

地方の業務に関連した史料。厳密には代官所を中心に残存したものに限定するが、広義には村方関係の史料をも含めることが多い。

⇒じ‐かた【地方】

じか‐だん【直談】ヂカ‥

直じか談判の略。

じか‐だんぱん【直談判】ヂカ‥

他人に依頼せず、直接に相手と談判すること。じかだん。じきだん。

し‐がち【仕勝ち】

①すればするだけ勝となること。浄瑠璃、用明天皇職人鑑「手柄は―の軍いくさの場」

②(ガチは接尾語)そのようなことをする傾向のあること。「ともすれば軽視―になる」

じか‐ちゅうどく‐しょう【自家中毒症】‥シヤウ

①自己の体内で生じた有毒物質によって起こる中毒症。尿毒にょうどく症・子癇しかん・妊娠悪阻おそ・酸血症の類。

②小児に見られる周期性嘔吐症。自律神経の不安定な子供が疲労した時などに起こし、血中・尿中のケトン体が増加する。アセトン血性嘔吐症。

し‐かつ【死活】‥クワツ

死ぬことと生きること。死ぬか生きるか。「―にかかわる」

⇒しかつ‐もんだい【死活問題】

し‐がつ【四月】‥グワツ

一年の4番目の月。卯月うづき。

⇒しがつ‐テーゼ【四月テーゼ】

⇒しがつ‐ばか【四月馬鹿】

じ‐かつ【自活】‥クワツ

他からの援助をうけず、自分の力で生活すること。「就職して―する」

シガツェ【Xigaze・日喀則】

中国チベット自治区の南部の都市。ヤルツァンポ江とニエンチュ河の合流地に位置する。チベット第2の都市で、チベット仏教四大寺の一つ、パンチェン‐ラマが座主を務めるタシルンポ寺がある。

じか‐つぎ【直接ぎ】ヂカ‥

接木法の一つ。優良な実生苗みしょうなえを植え、翌年発芽前に、その枝を地際の少し下部から馬耳形に切り、所要品種の接ぎ穂を袋接ぎすること。

じか‐づけ【直付け】ヂカ‥

①直接にすること。じかであること。洒落本、辰巳婦言「流石―にはいはれぬこと故」

②じかに寄せつけること。「車を玄関に―にする」

しかっ‐けい【四角形】‥カク‥

⇒しかくけい

し‐がっこう【私学校】‥ガクカウ

①私立学校。私学。

②西郷隆盛が退官後、1874年(明治7)郷里鹿児島の城山に青年養成の目的で創設した学校。

しがつ‐テーゼ【四月テーゼ】‥グワツ‥

1917年のロシア二月革命後、レーニンが同年4月ボリシェヴィキ党に提示した方針。党の急進化と臨時政府打倒を図り、革命派による10月の権力奪取を促した。

⇒し‐がつ【四月】

しがつ‐ばか【四月馬鹿】‥グワツ‥

エープリル‐フールの訳語。〈[季]春〉

⇒し‐がつ【四月】

しかつべ‐し・い

〔形〕

「しかつべらしい」から変化した語か。狂言、泣尼「弟子共も御座れども、―・いは学問に上し」

しかつべ‐の‐まがお【鹿都部真顔】‥ガホ

(「鹿津部」とも書く)江戸後期の狂歌師・黄表紙作者。通称、北川嘉兵衛。別号、狂歌堂・四方歌垣。戯作名、恋川好町。江戸の人。戯文を恋川春町に、狂歌を四方赤良(大田南畝)に学ぶ。(1753〜1829)

しかつべ‐らし・い

〔形〕[文]しかつべら・し(シク)

(シカアリツベラシの約)

①もっともらしい。歌舞伎、毛抜「お前は―・しう出さつしやりましたが、人の命が銭金ぜにかねで売買うりかいが成まするか」

②まじめぶっている。もったいぶっている。浄瑠璃、神霊矢口渡「アイと返事に中居が三絃。―・しく、差向さしむかひ」

しかつめ‐がお【しかつめ顔】‥ガホ

しかつめらしい顔つき。もったいぶった顔つき。

しかつめ‐らし・い

〔形〕[文]しかつめら・し(シク)

(シカツベラシから変化した語)堅苦しく形式ばっている。もっともらしい。また、態度・表情がきまじめで緊張している。「―・く話す」「―・い顔つき」

しかつ‐もんだい【死活問題】‥クワツ‥

人の生き死にや物事の存亡を決するような重大な問題。

⇒し‐かつ【死活】

シガテラ【ciguatera】

魚類に発生する毒(シガテラ毒)による中毒。餌の藻類によるものとされる。暖海海域でのハタ・ベラ・カマスなどに見られ、神経・胃腸に障害が起こる。

しが‐でら【志賀寺】

大津市滋賀にあった崇福すうふく寺の別称。

しかと

(花札の紅葉の札の鹿がうしろを向き知らん顔しているように見えることからという)相手を無視すること。「―する」

しか‐と【確と・聢と】

〔副〕

①はっきりと。たしかに。しっかりと。万葉集5「―あらぬ鬚かき撫でて」。謡曲、鉢木「扨は―お貸しあるまじいにて候か」。「―頼んだぞ」

②びっしりと。太平記3「其の国の某々と名乗つて廻廊に―並み居たり」

しかどう【至花道】‥クワダウ

世阿弥の能楽論書。1420年(応永27)成立。二曲三体・無主風・闌位・皮肉骨・体用たいゆうなどの問題を論ずる。

しか‐とうそう【賜暇闘争】‥サウ

休暇闘争の旧称。

じか‐どうちゃく【自家撞着】

同じ人の言行が前と後とくいちがって、つじつまの合わないこと。「―に陥る」

しかど‐の‐へい【四ヶ度の幣】

(→)四度官幣しどのかんぺいに同じ。

じか‐とりひき【直取引】ヂカ‥

⇒じきとりひき

しが‐な

〔助詞〕

(シカに詠嘆のナが付いてできた語。シカナとも。動詞の連用形に接続、また「て―」「に―」の形で用いられる)願望を表す。…たいものだ。…たいなあ。金葉和歌集秋「秋ならで妻よぶ鹿を聞き―をりから声の身にはしむかと」。竹取物語「いかでこのかぐや姫を得て―見て―と」。蜻蛉日記上「今はいかで見聞かずにありに―と思ふに」

しがな・い

〔形〕

(サガナシの転)

①とるに足りない。つまらない。歌舞伎、与話情浮名横櫛「しがねえ恋の情が仇」。「―・い商い」

②貧しい。乏しい。歌舞伎、三人吉三廓初買「―・い暮しの其の中で」

しが‐なおや【志賀直哉】‥ナホ‥

小説家。宮城県生れ。東大中退。武者小路実篤らと雑誌「白樺」を創刊。強靱な個性による簡潔な文体は、散文表現における一到達点を示した。作「城の崎にて」「和解」「小僧の神様」「暗夜行路」など。文化勲章。(1883〜1971)

志賀直哉

撮影:田村 茂

。狂言の言葉の記載を省略する場合に用いる。

しか‐しき【四家式】

(→)和歌四式に同じ。

し‐が‐じく【詩画軸】‥グワヂク

画面の上部の余白に、その画にちなんだ漢詩を書いた掛軸。詩軸。

しが‐しげたか【志賀重昂】

地理学者。号は矧川しんせん。愛知県の人。札幌農学校卒。三宅雪嶺らと雑誌「日本人」を創刊、国粋主義を主張。世界各地を巡遊。著「日本風景論」「世界山水図説」など。(1863〜1927)

⇒しが【志賀】

じが‐じさん【自画自讃・自画自賛】‥グワ‥

①自分の描いた画に自分で讃をすること。自画讃。

②転じて、自分で自分のことをほめること。手前味噌。

しかしちろん【紫家七論】

紫式部および源氏物語に関する評論。1巻。水戸の学者安藤為章(1659〜1716)著。1703年(元禄16)成る。才徳兼備・七事共具・修撰年序・文章無双・作者本意・一部大事・正伝説誤の七論。紫女七論。

じがじつげん‐せつ【自我実現説】

〔哲〕最高善を目指す人間の究極目的は自我の本質の完成・実現にあるとする、グリーン・ユングなどの説。自己実現説。

しか‐して【而して・然して】

〔接続〕

そうして。そうであるから。

しかし‐ながら【然し乍ら・併し乍ら】

[一]〔副〕

①そのまま。さながら。ことごとく。一切。平家物語2「重盛叙爵より、今、大臣の大将に至るまで―君の御恩ならずといふことなし」

②要するに。結局。熊野の本地「―まるを大事とおぼしめすにこそ」

[二]〔接続〕

「しかし」のやや格式ばった言い方。「デザインはよろしい。―技術面に不満が残る」

⇒しかし【然し・併し】

しか‐しゅう【私家集】‥シフ

個人の歌を集めた歌集。家集。家の集。

しか‐しゅう【詞華集・詞花集】‥クワシフ

①美しい詩文を選んで集めた書。アンソロジー。

②詞花和歌集の略称。

じか‐しゅぎ【時価主義】

期間損益と期末資産額の測定を、時価に基づいて統合的に行う会計上の原則。期末負債額の時価測定を含む場合もある。時価主義会計。↔原価主義

じか‐じゅせい【自花受精】‥クワ‥

自家受粉によって受精すること。

じか‐じゅせい【自家受精】

雌雄同体の動物で、同一個体に生じた精子と卵子との間に起こる受精。また、種子植物で自家受粉の結果行われる受精。↔他家受精

じか‐じゅふん【自家受粉】

一つの植物体の雌しべの柱頭に同じ個体の花粉がつく受粉。同一の両性花内で行われる同花受粉のほかに、同一花序内で行われる隣花受粉、同一株内の同株他花受粉がある。自花受粉。↔他家受粉

じ‐がしら【地頭】ヂ‥

①能の地謡じうたいの統率者。

②能の舞台の向かって右、やや奥の位置。昔は地頭1がここに座したのでいう。地の上かみ。

しか‐ず【如かず・若かず】

(動詞シクに打消の助動詞ズの付いたもの)及ばない。劣る。「百聞は一見に―」

じ‐かず【字数】

⇒じすう

しかすがに

〔副〕

(副詞シカに動詞ス、助詞ガニの付いたもの)そうはいうものの。さすがに。万葉集5「梅の花散らくはいづく―この城きの山に雪は降りつつ」

しかすが‐の‐わたり【然菅の渡り】

奈良・平安時代、三河国宝飯ほい郡然菅村の吉田川(今の豊川)河口にあった渡し場。(歌枕)

じか‐せい【自家製】

自分の家で作ること。また、そのもの。「―のケーキ」

じか‐せん【耳下腺】

唾液の分泌をつかさどる三大唾液腺中の最大のもの。外耳道の前下方にあり、上顎第二大臼歯部の頬結膜に開口する。

⇒じかせん‐えん【耳下腺炎】

じかせん‐えん【耳下腺炎】

耳下腺の炎症。患部の腫脹・疼痛を来す。流行性耳下腺炎は俗に「おたふくかぜ」といい、ウイルス性。

⇒じか‐せん【耳下腺】

じが‐ぞう【自画像】‥グワザウ

自分で描いた自分の肖像画。

し‐かた

(東北地方の日本海側、北陸地方などで)南西風、また西風。日方ひかた。

し‐かた【仕方】

①なすべき方法。やり方。手段。「運転の―」「―がない」

②ふるまい。しうち。好色一代男2「さりとはにくき御―」

③(「仕形」とも書く)てまね。身ぶり。軽口露がはなし「船の―」

⇒しかた‐な・い【仕方無い】

⇒しかた‐ばなし【仕方話・仕形噺】

⇒しかた‐まい【仕形舞】

じ‐かた【地方】ヂ‥

①室町幕府の職名。京都内外の家屋・宅地・店舗・道路および訴訟のことをつかさどった。

②江戸時代には、「町方」に対して農村の地を指し、転じて田制の意となり、さらに広義に土地および租税制度をいい、ついで両制度に関する政務一般すなわち農政をいうに至った。

③航海者が、沖に対して陸地に近い方をいう語。

④舞踊で、音楽を受け持つ人々の称。↔立方たちかた。

⇒じかた‐さんちょう【地方三帳】

⇒じかた‐さんやく【地方三役】

⇒じかた‐しょ【地方書】

⇒じかた‐ちぎょう【地方知行】

⇒じかた‐とうにん【地方頭人】

⇒じかた‐どり【地方取】

⇒じかた‐ぶぎょう【地方奉行】

⇒じかた‐もんじょ【地方文書】

じ‐かた【地肩】ヂ‥

生来持っている肩の力。球を投げる力などにいう。「―が強い」

じ‐がた【地形】ヂ‥

⇒じぎょう

しが‐だいがく【滋賀大学】

国立大学法人の一つ。1922年(大正11)創立の彦根高等商業学校(のち彦根経専)と滋賀師範・同青年師範が合併して、49年新制大学となる。2004年法人化。本部は彦根市。

じか‐だき【直焚き・直炊き】ヂカ‥

①容器に直接火を当ててたくこと。「―の風呂」

②材料を下茹でしないまま煮汁に入れて煮ること。

じかた‐さんちょう【地方三帳】ヂ‥チヤウ

江戸時代、納税事務上の3種の重要な帳簿。取箇とりか郷帳・年貢割付・年貢皆済目録の総称。

⇒じ‐かた【地方】

じかた‐さんやく【地方三役】ヂ‥

(→)村方むらかた三役に同じ。

⇒じ‐かた【地方】

じかた‐しょ【地方書】ヂ‥

江戸時代の農政に関する書物の称。

⇒じ‐かた【地方】

じかた‐ちぎょう【地方知行】ヂ‥ギヤウ

江戸時代、幕府の旗本または大名の家臣に、禄高にあたる一定の土地の領主権を分与し直接支配させること。→蔵米くらまい知行。

⇒じ‐かた【地方】

じかた‐とうにん【地方頭人】ヂ‥

室町幕府の職名。地方1の長官。→地奉行じぶぎょう。

⇒じ‐かた【地方】

じかた‐どり【地方取】ヂ‥

江戸時代、地方知行を受けること。また、その人。知行取。高取たかどり。→蔵米取。

⇒じ‐かた【地方】

しかた‐な・い【仕方無い】

〔形〕[文]しかたな・し(ク)

(手段・方法のない意から)

①やむを得ない。「運命だから―・い」

②どうにもならない。「おかしくて―・い」

③はなはだしく悪い。改めようがない。「―・い奴とあきらめる」

⇒し‐かた【仕方】

じか‐だのみ【直頼み】ヂカ‥

直接の依頼。

しかた‐ばなし【仕方話・仕形噺】

①身ぶり・物真似によって話をすること。尾崎紅葉、八重だすき「爰ここに―と云ふのは、是は一言も言はずに手真似や身振りの働で事が解るのです」

②身ぶりをまじえて演ずる落語。

⇒し‐かた【仕方】

じかたはんれいろく【地方凡例録】ヂ‥

地方書。高崎藩士大石久敬著。11巻。1791〜94年(寛政3〜6)成る。江戸時代の田制・徴租法をはじめ農政関係全般について記述。

じか‐たび【地下足袋】ヂカ‥

(「地下」は当て字。直じかに土地を踏む足袋の意)丈夫な布と厚いゴム底から成る主として労働用のはだしたび。

じかた‐ぶぎょう【地方奉行】ヂ‥ギヤウ

江戸幕府初期の職名。幕府直轄地の事務をつかさどった。→郡代→代官。

⇒じ‐かた【地方】

しかた‐まい【仕形舞】‥マヒ

音楽の歌詞に即した説明的所作を主とする舞。世間胸算用3「大晦日に無用の―」

⇒し‐かた【仕方】

じ‐がため【地固め】ヂ‥

①建築などにとりかかる前に、地面をならし固めること。じならし。地形じぎょう。

②転じて、物事の地盤または基礎をかためること。「政権確立のための―」

じかた‐もんじょ【地方文書】ヂ‥

地方の業務に関連した史料。厳密には代官所を中心に残存したものに限定するが、広義には村方関係の史料をも含めることが多い。

⇒じ‐かた【地方】

じか‐だん【直談】ヂカ‥

直じか談判の略。

じか‐だんぱん【直談判】ヂカ‥

他人に依頼せず、直接に相手と談判すること。じかだん。じきだん。

し‐がち【仕勝ち】

①すればするだけ勝となること。浄瑠璃、用明天皇職人鑑「手柄は―の軍いくさの場」

②(ガチは接尾語)そのようなことをする傾向のあること。「ともすれば軽視―になる」

じか‐ちゅうどく‐しょう【自家中毒症】‥シヤウ

①自己の体内で生じた有毒物質によって起こる中毒症。尿毒にょうどく症・子癇しかん・妊娠悪阻おそ・酸血症の類。

②小児に見られる周期性嘔吐症。自律神経の不安定な子供が疲労した時などに起こし、血中・尿中のケトン体が増加する。アセトン血性嘔吐症。

し‐かつ【死活】‥クワツ

死ぬことと生きること。死ぬか生きるか。「―にかかわる」

⇒しかつ‐もんだい【死活問題】

し‐がつ【四月】‥グワツ

一年の4番目の月。卯月うづき。

⇒しがつ‐テーゼ【四月テーゼ】

⇒しがつ‐ばか【四月馬鹿】

じ‐かつ【自活】‥クワツ

他からの援助をうけず、自分の力で生活すること。「就職して―する」

シガツェ【Xigaze・日喀則】

中国チベット自治区の南部の都市。ヤルツァンポ江とニエンチュ河の合流地に位置する。チベット第2の都市で、チベット仏教四大寺の一つ、パンチェン‐ラマが座主を務めるタシルンポ寺がある。

じか‐つぎ【直接ぎ】ヂカ‥

接木法の一つ。優良な実生苗みしょうなえを植え、翌年発芽前に、その枝を地際の少し下部から馬耳形に切り、所要品種の接ぎ穂を袋接ぎすること。

じか‐づけ【直付け】ヂカ‥

①直接にすること。じかであること。洒落本、辰巳婦言「流石―にはいはれぬこと故」

②じかに寄せつけること。「車を玄関に―にする」

しかっ‐けい【四角形】‥カク‥

⇒しかくけい

し‐がっこう【私学校】‥ガクカウ

①私立学校。私学。

②西郷隆盛が退官後、1874年(明治7)郷里鹿児島の城山に青年養成の目的で創設した学校。

しがつ‐テーゼ【四月テーゼ】‥グワツ‥

1917年のロシア二月革命後、レーニンが同年4月ボリシェヴィキ党に提示した方針。党の急進化と臨時政府打倒を図り、革命派による10月の権力奪取を促した。

⇒し‐がつ【四月】

しがつ‐ばか【四月馬鹿】‥グワツ‥

エープリル‐フールの訳語。〈[季]春〉

⇒し‐がつ【四月】

しかつべ‐し・い

〔形〕

「しかつべらしい」から変化した語か。狂言、泣尼「弟子共も御座れども、―・いは学問に上し」

しかつべ‐の‐まがお【鹿都部真顔】‥ガホ

(「鹿津部」とも書く)江戸後期の狂歌師・黄表紙作者。通称、北川嘉兵衛。別号、狂歌堂・四方歌垣。戯作名、恋川好町。江戸の人。戯文を恋川春町に、狂歌を四方赤良(大田南畝)に学ぶ。(1753〜1829)

しかつべ‐らし・い

〔形〕[文]しかつべら・し(シク)

(シカアリツベラシの約)

①もっともらしい。歌舞伎、毛抜「お前は―・しう出さつしやりましたが、人の命が銭金ぜにかねで売買うりかいが成まするか」

②まじめぶっている。もったいぶっている。浄瑠璃、神霊矢口渡「アイと返事に中居が三絃。―・しく、差向さしむかひ」

しかつめ‐がお【しかつめ顔】‥ガホ

しかつめらしい顔つき。もったいぶった顔つき。

しかつめ‐らし・い

〔形〕[文]しかつめら・し(シク)

(シカツベラシから変化した語)堅苦しく形式ばっている。もっともらしい。また、態度・表情がきまじめで緊張している。「―・く話す」「―・い顔つき」

しかつ‐もんだい【死活問題】‥クワツ‥

人の生き死にや物事の存亡を決するような重大な問題。

⇒し‐かつ【死活】

シガテラ【ciguatera】

魚類に発生する毒(シガテラ毒)による中毒。餌の藻類によるものとされる。暖海海域でのハタ・ベラ・カマスなどに見られ、神経・胃腸に障害が起こる。

しが‐でら【志賀寺】

大津市滋賀にあった崇福すうふく寺の別称。

しかと

(花札の紅葉の札の鹿がうしろを向き知らん顔しているように見えることからという)相手を無視すること。「―する」

しか‐と【確と・聢と】

〔副〕

①はっきりと。たしかに。しっかりと。万葉集5「―あらぬ鬚かき撫でて」。謡曲、鉢木「扨は―お貸しあるまじいにて候か」。「―頼んだぞ」

②びっしりと。太平記3「其の国の某々と名乗つて廻廊に―並み居たり」

しかどう【至花道】‥クワダウ

世阿弥の能楽論書。1420年(応永27)成立。二曲三体・無主風・闌位・皮肉骨・体用たいゆうなどの問題を論ずる。

しか‐とうそう【賜暇闘争】‥サウ

休暇闘争の旧称。

じか‐どうちゃく【自家撞着】

同じ人の言行が前と後とくいちがって、つじつまの合わないこと。「―に陥る」

しかど‐の‐へい【四ヶ度の幣】

(→)四度官幣しどのかんぺいに同じ。

じか‐とりひき【直取引】ヂカ‥

⇒じきとりひき

しが‐な

〔助詞〕

(シカに詠嘆のナが付いてできた語。シカナとも。動詞の連用形に接続、また「て―」「に―」の形で用いられる)願望を表す。…たいものだ。…たいなあ。金葉和歌集秋「秋ならで妻よぶ鹿を聞き―をりから声の身にはしむかと」。竹取物語「いかでこのかぐや姫を得て―見て―と」。蜻蛉日記上「今はいかで見聞かずにありに―と思ふに」

しがな・い

〔形〕

(サガナシの転)

①とるに足りない。つまらない。歌舞伎、与話情浮名横櫛「しがねえ恋の情が仇」。「―・い商い」

②貧しい。乏しい。歌舞伎、三人吉三廓初買「―・い暮しの其の中で」

しが‐なおや【志賀直哉】‥ナホ‥

小説家。宮城県生れ。東大中退。武者小路実篤らと雑誌「白樺」を創刊。強靱な個性による簡潔な文体は、散文表現における一到達点を示した。作「城の崎にて」「和解」「小僧の神様」「暗夜行路」など。文化勲章。(1883〜1971)

志賀直哉

撮影:田村 茂

→作品:『暗夜行路』

⇒しが【志賀】

しか‐な‐がお【然無顔】‥ガホ

ことばにつまって困っている顔つき。浄瑠璃、三荘太夫五人嬢「無理な無理なと―」

しか‐ながら【然ながら】

〔副〕

そのまま。そっくり。全く。大和物語「―運びかへして」

しかな‐ぐさ【鹿鳴草】

〔植〕ハギの異称。

じか‐に【直に】ヂカ‥

〔副〕

直接に。間に何も介さず。「素肌に―着る」「―話す」

じか‐にち【地火日】ヂクワ‥

暦注で、地に火気があって土工・種蒔き・植樹などを忌むという日。地火じか。

→作品:『暗夜行路』

⇒しが【志賀】

しか‐な‐がお【然無顔】‥ガホ

ことばにつまって困っている顔つき。浄瑠璃、三荘太夫五人嬢「無理な無理なと―」

しか‐ながら【然ながら】

〔副〕

そのまま。そっくり。全く。大和物語「―運びかへして」

しかな‐ぐさ【鹿鳴草】

〔植〕ハギの異称。

じか‐に【直に】ヂカ‥

〔副〕

直接に。間に何も介さず。「素肌に―着る」「―話す」

じか‐にち【地火日】ヂクワ‥

暦注で、地に火気があって土工・種蒔き・植樹などを忌むという日。地火じか。

。狂言の言葉の記載を省略する場合に用いる。

しか‐しき【四家式】

(→)和歌四式に同じ。

し‐が‐じく【詩画軸】‥グワヂク

画面の上部の余白に、その画にちなんだ漢詩を書いた掛軸。詩軸。

しが‐しげたか【志賀重昂】

地理学者。号は矧川しんせん。愛知県の人。札幌農学校卒。三宅雪嶺らと雑誌「日本人」を創刊、国粋主義を主張。世界各地を巡遊。著「日本風景論」「世界山水図説」など。(1863〜1927)

⇒しが【志賀】

じが‐じさん【自画自讃・自画自賛】‥グワ‥

①自分の描いた画に自分で讃をすること。自画讃。

②転じて、自分で自分のことをほめること。手前味噌。

しかしちろん【紫家七論】

紫式部および源氏物語に関する評論。1巻。水戸の学者安藤為章(1659〜1716)著。1703年(元禄16)成る。才徳兼備・七事共具・修撰年序・文章無双・作者本意・一部大事・正伝説誤の七論。紫女七論。

じがじつげん‐せつ【自我実現説】

〔哲〕最高善を目指す人間の究極目的は自我の本質の完成・実現にあるとする、グリーン・ユングなどの説。自己実現説。

しか‐して【而して・然して】

〔接続〕

そうして。そうであるから。

しかし‐ながら【然し乍ら・併し乍ら】

[一]〔副〕

①そのまま。さながら。ことごとく。一切。平家物語2「重盛叙爵より、今、大臣の大将に至るまで―君の御恩ならずといふことなし」

②要するに。結局。熊野の本地「―まるを大事とおぼしめすにこそ」

[二]〔接続〕

「しかし」のやや格式ばった言い方。「デザインはよろしい。―技術面に不満が残る」

⇒しかし【然し・併し】

しか‐しゅう【私家集】‥シフ

個人の歌を集めた歌集。家集。家の集。

しか‐しゅう【詞華集・詞花集】‥クワシフ

①美しい詩文を選んで集めた書。アンソロジー。

②詞花和歌集の略称。

じか‐しゅぎ【時価主義】

期間損益と期末資産額の測定を、時価に基づいて統合的に行う会計上の原則。期末負債額の時価測定を含む場合もある。時価主義会計。↔原価主義

じか‐じゅせい【自花受精】‥クワ‥

自家受粉によって受精すること。

じか‐じゅせい【自家受精】

雌雄同体の動物で、同一個体に生じた精子と卵子との間に起こる受精。また、種子植物で自家受粉の結果行われる受精。↔他家受精

じか‐じゅふん【自家受粉】

一つの植物体の雌しべの柱頭に同じ個体の花粉がつく受粉。同一の両性花内で行われる同花受粉のほかに、同一花序内で行われる隣花受粉、同一株内の同株他花受粉がある。自花受粉。↔他家受粉

じ‐がしら【地頭】ヂ‥

①能の地謡じうたいの統率者。

②能の舞台の向かって右、やや奥の位置。昔は地頭1がここに座したのでいう。地の上かみ。

しか‐ず【如かず・若かず】

(動詞シクに打消の助動詞ズの付いたもの)及ばない。劣る。「百聞は一見に―」

じ‐かず【字数】

⇒じすう

しかすがに

〔副〕

(副詞シカに動詞ス、助詞ガニの付いたもの)そうはいうものの。さすがに。万葉集5「梅の花散らくはいづく―この城きの山に雪は降りつつ」

しかすが‐の‐わたり【然菅の渡り】

奈良・平安時代、三河国宝飯ほい郡然菅村の吉田川(今の豊川)河口にあった渡し場。(歌枕)

じか‐せい【自家製】

自分の家で作ること。また、そのもの。「―のケーキ」

じか‐せん【耳下腺】

唾液の分泌をつかさどる三大唾液腺中の最大のもの。外耳道の前下方にあり、上顎第二大臼歯部の頬結膜に開口する。

⇒じかせん‐えん【耳下腺炎】

じかせん‐えん【耳下腺炎】

耳下腺の炎症。患部の腫脹・疼痛を来す。流行性耳下腺炎は俗に「おたふくかぜ」といい、ウイルス性。

⇒じか‐せん【耳下腺】

じが‐ぞう【自画像】‥グワザウ

自分で描いた自分の肖像画。

し‐かた

(東北地方の日本海側、北陸地方などで)南西風、また西風。日方ひかた。

し‐かた【仕方】

①なすべき方法。やり方。手段。「運転の―」「―がない」

②ふるまい。しうち。好色一代男2「さりとはにくき御―」

③(「仕形」とも書く)てまね。身ぶり。軽口露がはなし「船の―」

⇒しかた‐な・い【仕方無い】

⇒しかた‐ばなし【仕方話・仕形噺】

⇒しかた‐まい【仕形舞】

じ‐かた【地方】ヂ‥

①室町幕府の職名。京都内外の家屋・宅地・店舗・道路および訴訟のことをつかさどった。

②江戸時代には、「町方」に対して農村の地を指し、転じて田制の意となり、さらに広義に土地および租税制度をいい、ついで両制度に関する政務一般すなわち農政をいうに至った。

③航海者が、沖に対して陸地に近い方をいう語。

④舞踊で、音楽を受け持つ人々の称。↔立方たちかた。

⇒じかた‐さんちょう【地方三帳】

⇒じかた‐さんやく【地方三役】

⇒じかた‐しょ【地方書】

⇒じかた‐ちぎょう【地方知行】

⇒じかた‐とうにん【地方頭人】

⇒じかた‐どり【地方取】

⇒じかた‐ぶぎょう【地方奉行】

⇒じかた‐もんじょ【地方文書】

じ‐かた【地肩】ヂ‥

生来持っている肩の力。球を投げる力などにいう。「―が強い」

じ‐がた【地形】ヂ‥

⇒じぎょう

しが‐だいがく【滋賀大学】

国立大学法人の一つ。1922年(大正11)創立の彦根高等商業学校(のち彦根経専)と滋賀師範・同青年師範が合併して、49年新制大学となる。2004年法人化。本部は彦根市。

じか‐だき【直焚き・直炊き】ヂカ‥

①容器に直接火を当ててたくこと。「―の風呂」

②材料を下茹でしないまま煮汁に入れて煮ること。

じかた‐さんちょう【地方三帳】ヂ‥チヤウ

江戸時代、納税事務上の3種の重要な帳簿。取箇とりか郷帳・年貢割付・年貢皆済目録の総称。

⇒じ‐かた【地方】

じかた‐さんやく【地方三役】ヂ‥

(→)村方むらかた三役に同じ。

⇒じ‐かた【地方】

じかた‐しょ【地方書】ヂ‥

江戸時代の農政に関する書物の称。

⇒じ‐かた【地方】

じかた‐ちぎょう【地方知行】ヂ‥ギヤウ

江戸時代、幕府の旗本または大名の家臣に、禄高にあたる一定の土地の領主権を分与し直接支配させること。→蔵米くらまい知行。

⇒じ‐かた【地方】

じかた‐とうにん【地方頭人】ヂ‥

室町幕府の職名。地方1の長官。→地奉行じぶぎょう。

⇒じ‐かた【地方】

じかた‐どり【地方取】ヂ‥

江戸時代、地方知行を受けること。また、その人。知行取。高取たかどり。→蔵米取。

⇒じ‐かた【地方】

しかた‐な・い【仕方無い】

〔形〕[文]しかたな・し(ク)

(手段・方法のない意から)

①やむを得ない。「運命だから―・い」

②どうにもならない。「おかしくて―・い」

③はなはだしく悪い。改めようがない。「―・い奴とあきらめる」

⇒し‐かた【仕方】

じか‐だのみ【直頼み】ヂカ‥

直接の依頼。

しかた‐ばなし【仕方話・仕形噺】

①身ぶり・物真似によって話をすること。尾崎紅葉、八重だすき「爰ここに―と云ふのは、是は一言も言はずに手真似や身振りの働で事が解るのです」

②身ぶりをまじえて演ずる落語。

⇒し‐かた【仕方】

じかたはんれいろく【地方凡例録】ヂ‥

地方書。高崎藩士大石久敬著。11巻。1791〜94年(寛政3〜6)成る。江戸時代の田制・徴租法をはじめ農政関係全般について記述。

じか‐たび【地下足袋】ヂカ‥

(「地下」は当て字。直じかに土地を踏む足袋の意)丈夫な布と厚いゴム底から成る主として労働用のはだしたび。

じかた‐ぶぎょう【地方奉行】ヂ‥ギヤウ

江戸幕府初期の職名。幕府直轄地の事務をつかさどった。→郡代→代官。

⇒じ‐かた【地方】

しかた‐まい【仕形舞】‥マヒ

音楽の歌詞に即した説明的所作を主とする舞。世間胸算用3「大晦日に無用の―」

⇒し‐かた【仕方】

じ‐がため【地固め】ヂ‥

①建築などにとりかかる前に、地面をならし固めること。じならし。地形じぎょう。

②転じて、物事の地盤または基礎をかためること。「政権確立のための―」

じかた‐もんじょ【地方文書】ヂ‥

地方の業務に関連した史料。厳密には代官所を中心に残存したものに限定するが、広義には村方関係の史料をも含めることが多い。

⇒じ‐かた【地方】

じか‐だん【直談】ヂカ‥

直じか談判の略。

じか‐だんぱん【直談判】ヂカ‥

他人に依頼せず、直接に相手と談判すること。じかだん。じきだん。

し‐がち【仕勝ち】

①すればするだけ勝となること。浄瑠璃、用明天皇職人鑑「手柄は―の軍いくさの場」

②(ガチは接尾語)そのようなことをする傾向のあること。「ともすれば軽視―になる」

じか‐ちゅうどく‐しょう【自家中毒症】‥シヤウ

①自己の体内で生じた有毒物質によって起こる中毒症。尿毒にょうどく症・子癇しかん・妊娠悪阻おそ・酸血症の類。

②小児に見られる周期性嘔吐症。自律神経の不安定な子供が疲労した時などに起こし、血中・尿中のケトン体が増加する。アセトン血性嘔吐症。

し‐かつ【死活】‥クワツ

死ぬことと生きること。死ぬか生きるか。「―にかかわる」

⇒しかつ‐もんだい【死活問題】

し‐がつ【四月】‥グワツ

一年の4番目の月。卯月うづき。

⇒しがつ‐テーゼ【四月テーゼ】

⇒しがつ‐ばか【四月馬鹿】

じ‐かつ【自活】‥クワツ

他からの援助をうけず、自分の力で生活すること。「就職して―する」

シガツェ【Xigaze・日喀則】

中国チベット自治区の南部の都市。ヤルツァンポ江とニエンチュ河の合流地に位置する。チベット第2の都市で、チベット仏教四大寺の一つ、パンチェン‐ラマが座主を務めるタシルンポ寺がある。

じか‐つぎ【直接ぎ】ヂカ‥

接木法の一つ。優良な実生苗みしょうなえを植え、翌年発芽前に、その枝を地際の少し下部から馬耳形に切り、所要品種の接ぎ穂を袋接ぎすること。

じか‐づけ【直付け】ヂカ‥

①直接にすること。じかであること。洒落本、辰巳婦言「流石―にはいはれぬこと故」

②じかに寄せつけること。「車を玄関に―にする」

しかっ‐けい【四角形】‥カク‥

⇒しかくけい

し‐がっこう【私学校】‥ガクカウ

①私立学校。私学。

②西郷隆盛が退官後、1874年(明治7)郷里鹿児島の城山に青年養成の目的で創設した学校。

しがつ‐テーゼ【四月テーゼ】‥グワツ‥

1917年のロシア二月革命後、レーニンが同年4月ボリシェヴィキ党に提示した方針。党の急進化と臨時政府打倒を図り、革命派による10月の権力奪取を促した。

⇒し‐がつ【四月】

しがつ‐ばか【四月馬鹿】‥グワツ‥

エープリル‐フールの訳語。〈[季]春〉

⇒し‐がつ【四月】

しかつべ‐し・い

〔形〕

「しかつべらしい」から変化した語か。狂言、泣尼「弟子共も御座れども、―・いは学問に上し」

しかつべ‐の‐まがお【鹿都部真顔】‥ガホ

(「鹿津部」とも書く)江戸後期の狂歌師・黄表紙作者。通称、北川嘉兵衛。別号、狂歌堂・四方歌垣。戯作名、恋川好町。江戸の人。戯文を恋川春町に、狂歌を四方赤良(大田南畝)に学ぶ。(1753〜1829)

しかつべ‐らし・い

〔形〕[文]しかつべら・し(シク)

(シカアリツベラシの約)

①もっともらしい。歌舞伎、毛抜「お前は―・しう出さつしやりましたが、人の命が銭金ぜにかねで売買うりかいが成まするか」

②まじめぶっている。もったいぶっている。浄瑠璃、神霊矢口渡「アイと返事に中居が三絃。―・しく、差向さしむかひ」

しかつめ‐がお【しかつめ顔】‥ガホ

しかつめらしい顔つき。もったいぶった顔つき。

しかつめ‐らし・い

〔形〕[文]しかつめら・し(シク)

(シカツベラシから変化した語)堅苦しく形式ばっている。もっともらしい。また、態度・表情がきまじめで緊張している。「―・く話す」「―・い顔つき」

しかつ‐もんだい【死活問題】‥クワツ‥

人の生き死にや物事の存亡を決するような重大な問題。

⇒し‐かつ【死活】

シガテラ【ciguatera】

魚類に発生する毒(シガテラ毒)による中毒。餌の藻類によるものとされる。暖海海域でのハタ・ベラ・カマスなどに見られ、神経・胃腸に障害が起こる。

しが‐でら【志賀寺】

大津市滋賀にあった崇福すうふく寺の別称。

しかと

(花札の紅葉の札の鹿がうしろを向き知らん顔しているように見えることからという)相手を無視すること。「―する」

しか‐と【確と・聢と】

〔副〕

①はっきりと。たしかに。しっかりと。万葉集5「―あらぬ鬚かき撫でて」。謡曲、鉢木「扨は―お貸しあるまじいにて候か」。「―頼んだぞ」

②びっしりと。太平記3「其の国の某々と名乗つて廻廊に―並み居たり」

しかどう【至花道】‥クワダウ

世阿弥の能楽論書。1420年(応永27)成立。二曲三体・無主風・闌位・皮肉骨・体用たいゆうなどの問題を論ずる。

しか‐とうそう【賜暇闘争】‥サウ

休暇闘争の旧称。

じか‐どうちゃく【自家撞着】

同じ人の言行が前と後とくいちがって、つじつまの合わないこと。「―に陥る」

しかど‐の‐へい【四ヶ度の幣】

(→)四度官幣しどのかんぺいに同じ。

じか‐とりひき【直取引】ヂカ‥

⇒じきとりひき

しが‐な

〔助詞〕

(シカに詠嘆のナが付いてできた語。シカナとも。動詞の連用形に接続、また「て―」「に―」の形で用いられる)願望を表す。…たいものだ。…たいなあ。金葉和歌集秋「秋ならで妻よぶ鹿を聞き―をりから声の身にはしむかと」。竹取物語「いかでこのかぐや姫を得て―見て―と」。蜻蛉日記上「今はいかで見聞かずにありに―と思ふに」

しがな・い

〔形〕

(サガナシの転)

①とるに足りない。つまらない。歌舞伎、与話情浮名横櫛「しがねえ恋の情が仇」。「―・い商い」

②貧しい。乏しい。歌舞伎、三人吉三廓初買「―・い暮しの其の中で」

しが‐なおや【志賀直哉】‥ナホ‥

小説家。宮城県生れ。東大中退。武者小路実篤らと雑誌「白樺」を創刊。強靱な個性による簡潔な文体は、散文表現における一到達点を示した。作「城の崎にて」「和解」「小僧の神様」「暗夜行路」など。文化勲章。(1883〜1971)

志賀直哉

撮影:田村 茂

。狂言の言葉の記載を省略する場合に用いる。

しか‐しき【四家式】

(→)和歌四式に同じ。

し‐が‐じく【詩画軸】‥グワヂク

画面の上部の余白に、その画にちなんだ漢詩を書いた掛軸。詩軸。

しが‐しげたか【志賀重昂】

地理学者。号は矧川しんせん。愛知県の人。札幌農学校卒。三宅雪嶺らと雑誌「日本人」を創刊、国粋主義を主張。世界各地を巡遊。著「日本風景論」「世界山水図説」など。(1863〜1927)

⇒しが【志賀】

じが‐じさん【自画自讃・自画自賛】‥グワ‥

①自分の描いた画に自分で讃をすること。自画讃。

②転じて、自分で自分のことをほめること。手前味噌。

しかしちろん【紫家七論】

紫式部および源氏物語に関する評論。1巻。水戸の学者安藤為章(1659〜1716)著。1703年(元禄16)成る。才徳兼備・七事共具・修撰年序・文章無双・作者本意・一部大事・正伝説誤の七論。紫女七論。

じがじつげん‐せつ【自我実現説】

〔哲〕最高善を目指す人間の究極目的は自我の本質の完成・実現にあるとする、グリーン・ユングなどの説。自己実現説。

しか‐して【而して・然して】

〔接続〕

そうして。そうであるから。

しかし‐ながら【然し乍ら・併し乍ら】

[一]〔副〕

①そのまま。さながら。ことごとく。一切。平家物語2「重盛叙爵より、今、大臣の大将に至るまで―君の御恩ならずといふことなし」

②要するに。結局。熊野の本地「―まるを大事とおぼしめすにこそ」

[二]〔接続〕

「しかし」のやや格式ばった言い方。「デザインはよろしい。―技術面に不満が残る」

⇒しかし【然し・併し】

しか‐しゅう【私家集】‥シフ

個人の歌を集めた歌集。家集。家の集。

しか‐しゅう【詞華集・詞花集】‥クワシフ

①美しい詩文を選んで集めた書。アンソロジー。

②詞花和歌集の略称。

じか‐しゅぎ【時価主義】

期間損益と期末資産額の測定を、時価に基づいて統合的に行う会計上の原則。期末負債額の時価測定を含む場合もある。時価主義会計。↔原価主義

じか‐じゅせい【自花受精】‥クワ‥

自家受粉によって受精すること。

じか‐じゅせい【自家受精】

雌雄同体の動物で、同一個体に生じた精子と卵子との間に起こる受精。また、種子植物で自家受粉の結果行われる受精。↔他家受精

じか‐じゅふん【自家受粉】

一つの植物体の雌しべの柱頭に同じ個体の花粉がつく受粉。同一の両性花内で行われる同花受粉のほかに、同一花序内で行われる隣花受粉、同一株内の同株他花受粉がある。自花受粉。↔他家受粉

じ‐がしら【地頭】ヂ‥

①能の地謡じうたいの統率者。

②能の舞台の向かって右、やや奥の位置。昔は地頭1がここに座したのでいう。地の上かみ。

しか‐ず【如かず・若かず】

(動詞シクに打消の助動詞ズの付いたもの)及ばない。劣る。「百聞は一見に―」

じ‐かず【字数】

⇒じすう

しかすがに

〔副〕

(副詞シカに動詞ス、助詞ガニの付いたもの)そうはいうものの。さすがに。万葉集5「梅の花散らくはいづく―この城きの山に雪は降りつつ」

しかすが‐の‐わたり【然菅の渡り】

奈良・平安時代、三河国宝飯ほい郡然菅村の吉田川(今の豊川)河口にあった渡し場。(歌枕)

じか‐せい【自家製】

自分の家で作ること。また、そのもの。「―のケーキ」

じか‐せん【耳下腺】

唾液の分泌をつかさどる三大唾液腺中の最大のもの。外耳道の前下方にあり、上顎第二大臼歯部の頬結膜に開口する。

⇒じかせん‐えん【耳下腺炎】

じかせん‐えん【耳下腺炎】

耳下腺の炎症。患部の腫脹・疼痛を来す。流行性耳下腺炎は俗に「おたふくかぜ」といい、ウイルス性。

⇒じか‐せん【耳下腺】

じが‐ぞう【自画像】‥グワザウ

自分で描いた自分の肖像画。

し‐かた

(東北地方の日本海側、北陸地方などで)南西風、また西風。日方ひかた。

し‐かた【仕方】

①なすべき方法。やり方。手段。「運転の―」「―がない」

②ふるまい。しうち。好色一代男2「さりとはにくき御―」

③(「仕形」とも書く)てまね。身ぶり。軽口露がはなし「船の―」

⇒しかた‐な・い【仕方無い】

⇒しかた‐ばなし【仕方話・仕形噺】

⇒しかた‐まい【仕形舞】

じ‐かた【地方】ヂ‥

①室町幕府の職名。京都内外の家屋・宅地・店舗・道路および訴訟のことをつかさどった。

②江戸時代には、「町方」に対して農村の地を指し、転じて田制の意となり、さらに広義に土地および租税制度をいい、ついで両制度に関する政務一般すなわち農政をいうに至った。

③航海者が、沖に対して陸地に近い方をいう語。

④舞踊で、音楽を受け持つ人々の称。↔立方たちかた。

⇒じかた‐さんちょう【地方三帳】

⇒じかた‐さんやく【地方三役】

⇒じかた‐しょ【地方書】

⇒じかた‐ちぎょう【地方知行】

⇒じかた‐とうにん【地方頭人】

⇒じかた‐どり【地方取】

⇒じかた‐ぶぎょう【地方奉行】

⇒じかた‐もんじょ【地方文書】

じ‐かた【地肩】ヂ‥

生来持っている肩の力。球を投げる力などにいう。「―が強い」

じ‐がた【地形】ヂ‥

⇒じぎょう

しが‐だいがく【滋賀大学】

国立大学法人の一つ。1922年(大正11)創立の彦根高等商業学校(のち彦根経専)と滋賀師範・同青年師範が合併して、49年新制大学となる。2004年法人化。本部は彦根市。

じか‐だき【直焚き・直炊き】ヂカ‥

①容器に直接火を当ててたくこと。「―の風呂」

②材料を下茹でしないまま煮汁に入れて煮ること。

じかた‐さんちょう【地方三帳】ヂ‥チヤウ

江戸時代、納税事務上の3種の重要な帳簿。取箇とりか郷帳・年貢割付・年貢皆済目録の総称。

⇒じ‐かた【地方】

じかた‐さんやく【地方三役】ヂ‥

(→)村方むらかた三役に同じ。

⇒じ‐かた【地方】

じかた‐しょ【地方書】ヂ‥

江戸時代の農政に関する書物の称。

⇒じ‐かた【地方】

じかた‐ちぎょう【地方知行】ヂ‥ギヤウ

江戸時代、幕府の旗本または大名の家臣に、禄高にあたる一定の土地の領主権を分与し直接支配させること。→蔵米くらまい知行。

⇒じ‐かた【地方】

じかた‐とうにん【地方頭人】ヂ‥

室町幕府の職名。地方1の長官。→地奉行じぶぎょう。

⇒じ‐かた【地方】

じかた‐どり【地方取】ヂ‥

江戸時代、地方知行を受けること。また、その人。知行取。高取たかどり。→蔵米取。

⇒じ‐かた【地方】

しかた‐な・い【仕方無い】

〔形〕[文]しかたな・し(ク)

(手段・方法のない意から)

①やむを得ない。「運命だから―・い」

②どうにもならない。「おかしくて―・い」

③はなはだしく悪い。改めようがない。「―・い奴とあきらめる」

⇒し‐かた【仕方】

じか‐だのみ【直頼み】ヂカ‥

直接の依頼。

しかた‐ばなし【仕方話・仕形噺】

①身ぶり・物真似によって話をすること。尾崎紅葉、八重だすき「爰ここに―と云ふのは、是は一言も言はずに手真似や身振りの働で事が解るのです」

②身ぶりをまじえて演ずる落語。

⇒し‐かた【仕方】

じかたはんれいろく【地方凡例録】ヂ‥

地方書。高崎藩士大石久敬著。11巻。1791〜94年(寛政3〜6)成る。江戸時代の田制・徴租法をはじめ農政関係全般について記述。

じか‐たび【地下足袋】ヂカ‥

(「地下」は当て字。直じかに土地を踏む足袋の意)丈夫な布と厚いゴム底から成る主として労働用のはだしたび。

じかた‐ぶぎょう【地方奉行】ヂ‥ギヤウ

江戸幕府初期の職名。幕府直轄地の事務をつかさどった。→郡代→代官。

⇒じ‐かた【地方】

しかた‐まい【仕形舞】‥マヒ

音楽の歌詞に即した説明的所作を主とする舞。世間胸算用3「大晦日に無用の―」

⇒し‐かた【仕方】

じ‐がため【地固め】ヂ‥

①建築などにとりかかる前に、地面をならし固めること。じならし。地形じぎょう。

②転じて、物事の地盤または基礎をかためること。「政権確立のための―」

じかた‐もんじょ【地方文書】ヂ‥

地方の業務に関連した史料。厳密には代官所を中心に残存したものに限定するが、広義には村方関係の史料をも含めることが多い。

⇒じ‐かた【地方】

じか‐だん【直談】ヂカ‥

直じか談判の略。

じか‐だんぱん【直談判】ヂカ‥

他人に依頼せず、直接に相手と談判すること。じかだん。じきだん。

し‐がち【仕勝ち】

①すればするだけ勝となること。浄瑠璃、用明天皇職人鑑「手柄は―の軍いくさの場」

②(ガチは接尾語)そのようなことをする傾向のあること。「ともすれば軽視―になる」

じか‐ちゅうどく‐しょう【自家中毒症】‥シヤウ

①自己の体内で生じた有毒物質によって起こる中毒症。尿毒にょうどく症・子癇しかん・妊娠悪阻おそ・酸血症の類。

②小児に見られる周期性嘔吐症。自律神経の不安定な子供が疲労した時などに起こし、血中・尿中のケトン体が増加する。アセトン血性嘔吐症。

し‐かつ【死活】‥クワツ

死ぬことと生きること。死ぬか生きるか。「―にかかわる」

⇒しかつ‐もんだい【死活問題】

し‐がつ【四月】‥グワツ

一年の4番目の月。卯月うづき。

⇒しがつ‐テーゼ【四月テーゼ】

⇒しがつ‐ばか【四月馬鹿】

じ‐かつ【自活】‥クワツ

他からの援助をうけず、自分の力で生活すること。「就職して―する」

シガツェ【Xigaze・日喀則】

中国チベット自治区の南部の都市。ヤルツァンポ江とニエンチュ河の合流地に位置する。チベット第2の都市で、チベット仏教四大寺の一つ、パンチェン‐ラマが座主を務めるタシルンポ寺がある。

じか‐つぎ【直接ぎ】ヂカ‥

接木法の一つ。優良な実生苗みしょうなえを植え、翌年発芽前に、その枝を地際の少し下部から馬耳形に切り、所要品種の接ぎ穂を袋接ぎすること。

じか‐づけ【直付け】ヂカ‥

①直接にすること。じかであること。洒落本、辰巳婦言「流石―にはいはれぬこと故」

②じかに寄せつけること。「車を玄関に―にする」

しかっ‐けい【四角形】‥カク‥

⇒しかくけい

し‐がっこう【私学校】‥ガクカウ

①私立学校。私学。

②西郷隆盛が退官後、1874年(明治7)郷里鹿児島の城山に青年養成の目的で創設した学校。

しがつ‐テーゼ【四月テーゼ】‥グワツ‥

1917年のロシア二月革命後、レーニンが同年4月ボリシェヴィキ党に提示した方針。党の急進化と臨時政府打倒を図り、革命派による10月の権力奪取を促した。

⇒し‐がつ【四月】

しがつ‐ばか【四月馬鹿】‥グワツ‥

エープリル‐フールの訳語。〈[季]春〉

⇒し‐がつ【四月】

しかつべ‐し・い

〔形〕

「しかつべらしい」から変化した語か。狂言、泣尼「弟子共も御座れども、―・いは学問に上し」

しかつべ‐の‐まがお【鹿都部真顔】‥ガホ

(「鹿津部」とも書く)江戸後期の狂歌師・黄表紙作者。通称、北川嘉兵衛。別号、狂歌堂・四方歌垣。戯作名、恋川好町。江戸の人。戯文を恋川春町に、狂歌を四方赤良(大田南畝)に学ぶ。(1753〜1829)

しかつべ‐らし・い

〔形〕[文]しかつべら・し(シク)

(シカアリツベラシの約)

①もっともらしい。歌舞伎、毛抜「お前は―・しう出さつしやりましたが、人の命が銭金ぜにかねで売買うりかいが成まするか」

②まじめぶっている。もったいぶっている。浄瑠璃、神霊矢口渡「アイと返事に中居が三絃。―・しく、差向さしむかひ」

しかつめ‐がお【しかつめ顔】‥ガホ

しかつめらしい顔つき。もったいぶった顔つき。

しかつめ‐らし・い

〔形〕[文]しかつめら・し(シク)

(シカツベラシから変化した語)堅苦しく形式ばっている。もっともらしい。また、態度・表情がきまじめで緊張している。「―・く話す」「―・い顔つき」

しかつ‐もんだい【死活問題】‥クワツ‥

人の生き死にや物事の存亡を決するような重大な問題。

⇒し‐かつ【死活】

シガテラ【ciguatera】

魚類に発生する毒(シガテラ毒)による中毒。餌の藻類によるものとされる。暖海海域でのハタ・ベラ・カマスなどに見られ、神経・胃腸に障害が起こる。

しが‐でら【志賀寺】

大津市滋賀にあった崇福すうふく寺の別称。

しかと

(花札の紅葉の札の鹿がうしろを向き知らん顔しているように見えることからという)相手を無視すること。「―する」

しか‐と【確と・聢と】

〔副〕

①はっきりと。たしかに。しっかりと。万葉集5「―あらぬ鬚かき撫でて」。謡曲、鉢木「扨は―お貸しあるまじいにて候か」。「―頼んだぞ」

②びっしりと。太平記3「其の国の某々と名乗つて廻廊に―並み居たり」

しかどう【至花道】‥クワダウ

世阿弥の能楽論書。1420年(応永27)成立。二曲三体・無主風・闌位・皮肉骨・体用たいゆうなどの問題を論ずる。

しか‐とうそう【賜暇闘争】‥サウ

休暇闘争の旧称。

じか‐どうちゃく【自家撞着】

同じ人の言行が前と後とくいちがって、つじつまの合わないこと。「―に陥る」

しかど‐の‐へい【四ヶ度の幣】

(→)四度官幣しどのかんぺいに同じ。

じか‐とりひき【直取引】ヂカ‥

⇒じきとりひき

しが‐な

〔助詞〕

(シカに詠嘆のナが付いてできた語。シカナとも。動詞の連用形に接続、また「て―」「に―」の形で用いられる)願望を表す。…たいものだ。…たいなあ。金葉和歌集秋「秋ならで妻よぶ鹿を聞き―をりから声の身にはしむかと」。竹取物語「いかでこのかぐや姫を得て―見て―と」。蜻蛉日記上「今はいかで見聞かずにありに―と思ふに」

しがな・い

〔形〕

(サガナシの転)

①とるに足りない。つまらない。歌舞伎、与話情浮名横櫛「しがねえ恋の情が仇」。「―・い商い」

②貧しい。乏しい。歌舞伎、三人吉三廓初買「―・い暮しの其の中で」

しが‐なおや【志賀直哉】‥ナホ‥

小説家。宮城県生れ。東大中退。武者小路実篤らと雑誌「白樺」を創刊。強靱な個性による簡潔な文体は、散文表現における一到達点を示した。作「城の崎にて」「和解」「小僧の神様」「暗夜行路」など。文化勲章。(1883〜1971)

志賀直哉

撮影:田村 茂

→作品:『暗夜行路』

⇒しが【志賀】

しか‐な‐がお【然無顔】‥ガホ

ことばにつまって困っている顔つき。浄瑠璃、三荘太夫五人嬢「無理な無理なと―」

しか‐ながら【然ながら】

〔副〕

そのまま。そっくり。全く。大和物語「―運びかへして」

しかな‐ぐさ【鹿鳴草】

〔植〕ハギの異称。

じか‐に【直に】ヂカ‥

〔副〕

直接に。間に何も介さず。「素肌に―着る」「―話す」

じか‐にち【地火日】ヂクワ‥

暦注で、地に火気があって土工・種蒔き・植樹などを忌むという日。地火じか。

→作品:『暗夜行路』

⇒しが【志賀】

しか‐な‐がお【然無顔】‥ガホ

ことばにつまって困っている顔つき。浄瑠璃、三荘太夫五人嬢「無理な無理なと―」

しか‐ながら【然ながら】

〔副〕

そのまま。そっくり。全く。大和物語「―運びかへして」

しかな‐ぐさ【鹿鳴草】

〔植〕ハギの異称。

じか‐に【直に】ヂカ‥

〔副〕

直接に。間に何も介さず。「素肌に―着る」「―話す」

じか‐にち【地火日】ヂクワ‥

暦注で、地に火気があって土工・種蒔き・植樹などを忌むという日。地火じか。

じ‐かん【字間】🔗⭐🔉

じ‐かん【字間】

文字と文字とのあいだ、また間隔。

じ‐ぎ【字義】🔗⭐🔉

じ‐ぎ【字義】

文字の意味。

じきょう【字鏡】‥キヤウ🔗⭐🔉

じきょう【字鏡】‥キヤウ

漢和字書。著者未詳。成立は院政期以前。零本。独特の部首分類により漢字を配列。漢字の注、万葉仮名・片仮名の訓を付す。世尊寺本字鏡。

じ‐ぎょう【字形】‥ギヤウ🔗⭐🔉

じ‐ぎょう【字形】‥ギヤウ

文字の形。日葡辞書「ジギャウガヨイ」

じきょうしゅう【字鏡集】‥キヤウシフ🔗⭐🔉

じきょうしゅう【字鏡集】‥キヤウシフ

漢和字書。7巻または20巻。伝菅原為長著。7巻本には寛元3年(1245)、20巻本には応永23年(1416)・24年の識語がある。漢字を偏へん・旁つくりによって分類し、音訓を注記。

じ‐く【字句】🔗⭐🔉

じ‐く【字句】

文字と語句。「―通りに解釈する」

じ‐くばり【字配り】🔗⭐🔉

じ‐くばり【字配り】

文字のならべかた。文字の配列。

じ‐くん【字訓】🔗⭐🔉

じ‐くん【字訓】

漢字の意味に当たる日本語が、その漢字の読みとして固定したもの。「海」を「うみ」とよむ類。訓。よみ。↔字音。

⇒じくん‐し【字訓詩】

じくん‐し【字訓詩】🔗⭐🔉

じくん‐し【字訓詩】

毎句の第1・第2字を合して第5字とする漢詩。「禾失曾知秩、中心豈忘忠」の類。

⇒じ‐くん【字訓】

じ‐けい【字形】🔗⭐🔉

じ‐けい【字形】

文字の形。

じ‐げん【字源】🔗⭐🔉

じ‐げん【字源】

①個々の文字の起源。

②文字、特に漢字の構成原理。「明」が「日」と「月」とから構成されるとする類。

③仮名の字体の起源となった漢字。平仮名の「い」の字源を「以」とする類。

じ‐ごう【字号】‥ガウ🔗⭐🔉

じ‐ごう【字号】‥ガウ

活字の大きさの番号。

じ‐さげ【字下げ】🔗⭐🔉

じ‐さげ【字下げ】

文頭または文章中で、文字を書き始める位置を行頭から下げること。特に、改行した行頭や引用文が目立つように下げること。

じ‐さし【字指し】🔗⭐🔉

じ‐さし【字指し】

漢籍の句読くとうなどをするとき、師が弟子に書中の文字を指すのに用いる細い棒。木・竹・象牙などで作る。字突き。木筆ぼくひつ。

字指し

じ‐さり【字去】🔗⭐🔉

じ‐さり【字去】

連歌・俳諧の去嫌さりきらいの一つ。同じ文字の続いて出ることを嫌うこと。

じ‐しゃく【字釈】🔗⭐🔉

じ‐しゃく【字釈】

字義を解釈すること。字解。

じ‐しゅ【字種】🔗⭐🔉

じ‐しゅ【字種】

文字の種類。特に漢字について、他と異なったものとして認識される、それぞれの文字。字形・字体の違いを含めてもいう。

じ‐しょう【字性】‥シヤウ🔗⭐🔉

じ‐しょう【字性】‥シヤウ

書かれた文字の形・ありさま。字形。浄瑠璃、艶容女舞衣「涙に―も見えがたく」

じ‐すう【字数】🔗⭐🔉

じ‐すう【字数】

文字のかず。

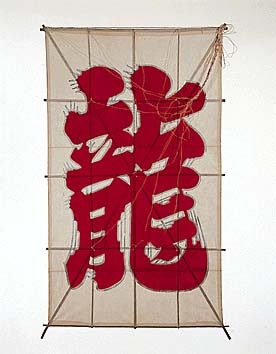

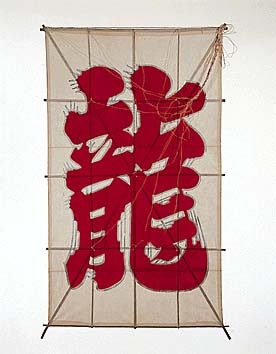

じ‐だこ【字凧】🔗⭐🔉

じ‐だこ【字凧】

太い文字または籠字かごじで「龍」などの文字を書いた凧。→絵凧

字凧(東京)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

祝凧(島根)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

祝凧(島根)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

字凧(愛媛)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

字凧(愛媛)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

祝凧(島根)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

祝凧(島根)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

字凧(愛媛)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

字凧(愛媛)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

じ‐たらず【字足らず】🔗⭐🔉

じ‐たらず【字足らず】

定型の和歌・俳句などで、7音とすべき所が6音になるなど、規定の音数に足りないこと。↔字余り

じ‐づくし【字尽し】🔗⭐🔉

じ‐づくし【字尽し】

文字を集め並べた、学習用の書物。

じ‐づめ【字詰め】🔗⭐🔉

じ‐づめ【字詰め】

原稿用紙・印刷物などで、1行または1枚に収まる文字の数。

じ‐づら【字面】🔗⭐🔉

じ‐づら【字面】

①文字の構成や字くばりから受ける視覚的な感じ。

②転じて、書かれた文章の表面的な意味。「―だけを読む」

じ‐なおし【字直し】‥ナホシ🔗⭐🔉

じ‐なおし【字直し】‥ナホシ

文字を直して絵とする遊戯。

字直し

じ‐なぞ【字謎】🔗⭐🔉

じ‐なぞ【字謎】

漢字の偏・旁・冠・脚などを離したり合わせたりして作った謎。「人草木の間に在り、目竹木の傍に有り」を「茶箱」と解く類。字の謎。

じ‐の‐なぞ【字の謎】🔗⭐🔉

じ‐の‐なぞ【字の謎】

⇒じなぞ(字謎)

じ‐びき【字引】🔗⭐🔉

じびき‐がくもん【字引学問】🔗⭐🔉

じびき‐がくもん【字引学問】

なんでも一通りのことは知っているが、応用がきかず深くはない知識。

⇒じ‐びき【字引】

○字引と首っ引きじびきとくびっぴき🔗⭐🔉

○字引と首っ引きじびきとくびっぴき

読書などの際に、いちいち字引を引きながら、かろうじて理解するさま。

⇒じ‐びき【字引】

じびき‐まつり【地曳祭】ヂ‥

(→)「じびき」2に同じ。

⇒じ‐びき【地引・地曳】

しび‐きゅう【紫微宮】

(→)紫微に同じ。

しび・く

〔他四〕

それとなく調べる。浄瑠璃、伽羅先代萩「ちやくと袂で―・いて見、俄に作るほやほや笑顔」

じひ‐しゅっぱん【自費出版】

書物を出版するのに、その費用を出版業者に負わせず、自分で負担すること。

しび‐しょう【紫微省】‥シヤウ

唐代、中書省を改めた呼称。

じひしん‐ちょう【慈悲心鳥】‥テウ

(鳴き声が「じひしん」と聞こえるところから)ジュウイチの別称。〈[季]夏〉

しひ‐せい【私費生】

私費で修学する学生や生徒。↔官費生↔給費生

しび‐せい【紫微星】

紫微垣しびえんに属する星。紫の星。

じひ‐せい【自費生】

私費生。

しび‐ちゅうだい【紫微中台】

皇后宮職の改称。749年(天平勝宝1)孝謙天皇の時、皇太后となった光明皇后の意向を伝えるため、唐制にならって設置された。→紫微内相

し‐ひつ【史筆】

歴史を書きあらわす筆づかい。

し‐ひつ【紙匹】

抄紙機・加工機上の、または巻き取ったままの、帯状の紙。

し‐ひつ【紙筆】

かみとふで。筆紙。

し‐ひつ【試筆・始筆】

かきぞめ。〈[季]新年〉。「新年―」

じ‐ひつ【自筆】

自ら書くこと。また、その書いたもの。自書。大鏡兼家「―に書かせ給へるなり」。「―の履歴書」

し‐びと【死人】

死んだ人。しにん。

⇒しびと‐いろ【死人色】

⇒しびと‐がえり【死人返り】

⇒しびと‐ばな【死人花】

しびと‐いろ【死人色】

死人の青ざめてすごみのある顔色。

⇒し‐びと【死人】

しびと‐がえり【死人返り】‥ガヘリ

歌舞伎の立回りで、切られた俳優が直立したままの姿勢から、主役の呼吸を待って、とんぼ返りをすること。「死しにとんぼ」とも。

⇒し‐びと【死人】

しびと‐ばな【死人花】

ヒガンバナの異称。

⇒し‐びと【死人】

しび‐ないしょう【紫微内相】‥シヤウ

紫微中台の長官。757年(天平宝字1)藤原仲麻呂が任ぜられ、兵事をつかさどり、官位・賜禄は大臣に準じた。

じひ‐の‐よそおい【慈悲の粧い】‥ヨソホヒ

僧侶の装束。転じて、僧侶。

じ‐ひびき【地響き】ヂ‥

①重い物が落ちたり通過したりする際の振動で、地面が響いて音のすること。「―を立てる」

②地震・噴火などの時に地盤の鳴り響くこと。地鳴り。

じひ‐ぶか・い【慈悲深い】

〔形〕

慈悲の心を強く持っている。情け深い。「―・い笑みをたたえる」

しび‐ぶし【鮪節】

マグロを鰹節と同じように製したもの。

じ‐ひめ【次姫】

大嘗会だいじょうえの時、御膳に奉仕する8人の采女うねめのうち第2位の者。第1の采女に次いで取次の役をする。後取しんどり。

しひゃくし‐びょう【四百四病】‥ビヤウ

疾病の総称。仏説に、人身は地・水・火・風の四大しだいから成り、四大調和を得なければ、地大から黄病(貧血・黄疸など)、水大から痰病(浮腫・鼻汁過多など)、火大から熱病、風大から風病(感冒・神経麻痺など)が各101、計404病起こるという。

⇒四百四病の外

⇒四百四病より貧ほど辛いものはなし

じ‐ぼ【字母】🔗⭐🔉

じ‐ぼ【字母】

①仮名・梵字・ローマ字など、音を表記する母体となる字。

②中国音韻学において一つ一つの声母を表すのに用いる漢字をいう。声母〔k〕を表すのに「見」〔ken〕を用いて見母という類。通常36の字母を認める。

③(→)母型ぼけいに同じ。

じ‐まい【字舞】‥マヒ🔗⭐🔉

じ‐まい【字舞】‥マヒ

舞人が文字の形に並んで舞う雅楽。

じ‐まく【字幕】🔗⭐🔉

じ‐まく【字幕】

映画・テレビなどで、題名・配役・説明・台詞せりふなどを文字で映し出すもの。タイトル。

じ‐まわし【字回し】‥マハシ🔗⭐🔉

じ‐まわし【字回し】‥マハシ

博奕ばくちの一種。文字を書いて回して当りを定めるものという。

じ‐りん【字林】🔗⭐🔉

じ‐りん【字林】

漢字を集めて解釈した書物。字書。

じりん‐かん【字輪観】‥クワン🔗⭐🔉

じりん‐かん【字輪観】‥クワン

〔仏〕密教の修行の一つ。修行者が自己の心臓を月輪がちりんと見立て、その心月輪上に本尊を象徴する梵字(種子しゅじ)や真言の梵字などを順に観じて、自己と本尊の融合一体化を実現する修法しゅほう。

じ‐るい【字類】🔗⭐🔉

じ‐るい【字類】

漢字を、その音や意義で類別したもの。字書。

⇒じるい‐しょう【字類抄】

じるい‐しょう【字類抄】‥セウ🔗⭐🔉

じるい‐しょう【字類抄】‥セウ

「色葉いろは字類抄」の略。

⇒じ‐るい【字類】

じ‐わけ【字分け】🔗⭐🔉

じ‐わけ【字分け】

文字の見わけ。日葡辞書「ジワケガミエヌ」

チーハ【字華・一八】🔗⭐🔉

チーハ【字華・一八】

(中国語)賭博の一種。罫紙に36個の熟語を記して配り、胴元の伏せた語を書かせ、当たれば賭金の30倍の賞金を払う。中国で流行、明治初め横浜の中国人居留地から日本にも伝わる。

チュノム【字喃】🔗⭐🔉

チュノム【字喃】

ベトナム語を書き表すために、漢字をもとにして作られた文字。発生時期は不明だが、11〜13世紀に完成を見た。

な【字】🔗⭐🔉

な【字】

(「名な」に基づく)文字。敏達紀「烏の羽に書けり、―、羽の黒き随ままに既に識る者ひと無し」。「仮字かんな」「真字まな」

もじ‐てん【字典・文字典】🔗⭐🔉

もじ‐てん【字典・文字典】

⇒じてん(字典)

[漢]字🔗⭐🔉

字 字形

筆順

筆順

〔宀部3画/6画/教育/2790・3B7A〕

〔音〕ジ(呉)

〔訓〕あざ・あざな

[意味]

①言語を書き表す記号。もじ。「写字・字体・ローマ字」「大の字になる」。特に、漢字。「字画・字書・俗字」。→文②

②あざな。実名のほかにつける名。「名字みょうじ」「孔子、名は丘、字あざなは仲尼ちゅうじ」▶中国の古い習慣で、実名を呼ぶことができるのは、本人のほか、親や先生に限られ、普通は、あざなで呼んだ。あざなは、実名と関連のある文字でつくることが多い。

③あざ。市町村の中の小区分。「大字おおあざ」

[解字]

もと、子部3画。形声。「宀」(=やね)+音符「子」(=こども)。家の中で子を生みふやす意。象形・指事文字から子が生まれるように形声・会意文字がふえるところから、①の意味に用いる。

[下ツキ

阿字・意字・一丁字・印字・韻字・英字・永字八法・衍字・欧字・音字・解字・外字・華字・活字・漢字・嘘字・虚字・金字塔・九字・欠字・闕字・検字・好字・国字・誤字・細字・実字・写字・習字・十字・熟字・畳字・植字・助字・真字・神字・数字・正字・俗字・題字・大字・脱字・丁字・綴字・点字・篆字・難字・巴字・邦字・梵論字・本字・梵字・名字・苗字・文字・用字・略字・類字・和字

〔宀部3画/6画/教育/2790・3B7A〕

〔音〕ジ(呉)

〔訓〕あざ・あざな

[意味]

①言語を書き表す記号。もじ。「写字・字体・ローマ字」「大の字になる」。特に、漢字。「字画・字書・俗字」。→文②

②あざな。実名のほかにつける名。「名字みょうじ」「孔子、名は丘、字あざなは仲尼ちゅうじ」▶中国の古い習慣で、実名を呼ぶことができるのは、本人のほか、親や先生に限られ、普通は、あざなで呼んだ。あざなは、実名と関連のある文字でつくることが多い。

③あざ。市町村の中の小区分。「大字おおあざ」

[解字]

もと、子部3画。形声。「宀」(=やね)+音符「子」(=こども)。家の中で子を生みふやす意。象形・指事文字から子が生まれるように形声・会意文字がふえるところから、①の意味に用いる。

[下ツキ

阿字・意字・一丁字・印字・韻字・英字・永字八法・衍字・欧字・音字・解字・外字・華字・活字・漢字・嘘字・虚字・金字塔・九字・欠字・闕字・検字・好字・国字・誤字・細字・実字・写字・習字・十字・熟字・畳字・植字・助字・真字・神字・数字・正字・俗字・題字・大字・脱字・丁字・綴字・点字・篆字・難字・巴字・邦字・梵論字・本字・梵字・名字・苗字・文字・用字・略字・類字・和字

筆順

筆順

〔宀部3画/6画/教育/2790・3B7A〕

〔音〕ジ(呉)

〔訓〕あざ・あざな

[意味]

①言語を書き表す記号。もじ。「写字・字体・ローマ字」「大の字になる」。特に、漢字。「字画・字書・俗字」。→文②

②あざな。実名のほかにつける名。「名字みょうじ」「孔子、名は丘、字あざなは仲尼ちゅうじ」▶中国の古い習慣で、実名を呼ぶことができるのは、本人のほか、親や先生に限られ、普通は、あざなで呼んだ。あざなは、実名と関連のある文字でつくることが多い。

③あざ。市町村の中の小区分。「大字おおあざ」

[解字]

もと、子部3画。形声。「宀」(=やね)+音符「子」(=こども)。家の中で子を生みふやす意。象形・指事文字から子が生まれるように形声・会意文字がふえるところから、①の意味に用いる。

[下ツキ

阿字・意字・一丁字・印字・韻字・英字・永字八法・衍字・欧字・音字・解字・外字・華字・活字・漢字・嘘字・虚字・金字塔・九字・欠字・闕字・検字・好字・国字・誤字・細字・実字・写字・習字・十字・熟字・畳字・植字・助字・真字・神字・数字・正字・俗字・題字・大字・脱字・丁字・綴字・点字・篆字・難字・巴字・邦字・梵論字・本字・梵字・名字・苗字・文字・用字・略字・類字・和字

〔宀部3画/6画/教育/2790・3B7A〕

〔音〕ジ(呉)

〔訓〕あざ・あざな

[意味]

①言語を書き表す記号。もじ。「写字・字体・ローマ字」「大の字になる」。特に、漢字。「字画・字書・俗字」。→文②

②あざな。実名のほかにつける名。「名字みょうじ」「孔子、名は丘、字あざなは仲尼ちゅうじ」▶中国の古い習慣で、実名を呼ぶことができるのは、本人のほか、親や先生に限られ、普通は、あざなで呼んだ。あざなは、実名と関連のある文字でつくることが多い。

③あざ。市町村の中の小区分。「大字おおあざ」

[解字]

もと、子部3画。形声。「宀」(=やね)+音符「子」(=こども)。家の中で子を生みふやす意。象形・指事文字から子が生まれるように形声・会意文字がふえるところから、①の意味に用いる。

[下ツキ

阿字・意字・一丁字・印字・韻字・英字・永字八法・衍字・欧字・音字・解字・外字・華字・活字・漢字・嘘字・虚字・金字塔・九字・欠字・闕字・検字・好字・国字・誤字・細字・実字・写字・習字・十字・熟字・畳字・植字・助字・真字・神字・数字・正字・俗字・題字・大字・脱字・丁字・綴字・点字・篆字・難字・巴字・邦字・梵論字・本字・梵字・名字・苗字・文字・用字・略字・類字・和字

広辞苑に「字」で始まるの検索結果 1-69。