複数辞典一括検索+![]()

![]()

じ【寺】🔗⭐🔉

じ【寺】

①役所。官衙かんが。説文「―、廷也、法度有る者也」

②てら。仏堂。

じ‐いき【寺域】‥ヰキ🔗⭐🔉

じ‐いき【寺域】‥ヰキ

寺院の敷地内。

じ‐いん【寺印】🔗⭐🔉

じ‐いん【寺印】

寺院の印章。寺判。

じ‐いん【寺院】‥ヰン🔗⭐🔉

じ‐いん【寺院】‥ヰン

(「院」は支院を指す)寺てら。

⇒じいん‐はっと【寺院法度】

じいん‐はっと【寺院法度】‥ヰン‥🔗⭐🔉

じいん‐はっと【寺院法度】‥ヰン‥

諸宗寺院法度のこと。

⇒じ‐いん【寺院】

じ‐かく【寺格】🔗⭐🔉

じ‐かく【寺格】

寺の格式。門跡もんぜき・総本山・大本山・別格本山・本山・別院・中本寺・末寺の類。宗派により異なる。

じ‐かん【寺官】‥クワン🔗⭐🔉

じ‐かん【寺官】‥クワン

寺院の事務をつかさどる職。

じ‐かん【寺観】‥クワン🔗⭐🔉

じ‐かん【寺観】‥クワン

①僧侶が仏に仕える所すなわち寺と、道士が道を修める所すなわち観。

②寺院。寺。

じ‐け【寺家】🔗⭐🔉

じ‐け【寺家】

①寺。堂塔を含めていう。万葉集16「それ―の屋は俗人の寝処にあらず」

②寺中に住む僧。住職。孝徳紀「若し―の仕丁の子ならば良人おおみたからの法のりの如くせよ」

③寺院の家人けにんすなわち奴婢。

じ‐げ【寺解】🔗⭐🔉

じ‐げ【寺解】

寺から官に奉る公文。

じ‐ごう【寺号】‥ガウ🔗⭐🔉

じ‐ごう【寺号】‥ガウ

寺の名。源平盛衰記9「我が名を―に付けて」→山号さんごう

じ‐しゃ【寺社】🔗⭐🔉

じ‐しゃ【寺社】

てらとやしろ。寺院と神社。社寺。

⇒じしゃ‐がた【寺社方】

⇒じしゃ‐だまり【寺社溜】

⇒じしゃ‐てんそう【寺社伝奏】

⇒じしゃ‐とりつぎ【寺社取次】

⇒じしゃ‐ぶぎょう【寺社奉行】

⇒じしゃ‐りょう【寺社領】

じしゃ‐がた【寺社方】🔗⭐🔉

じしゃ‐がた【寺社方】

寺社奉行。また、その配下。

⇒じ‐しゃ【寺社】

じしゃ‐だまり【寺社溜】🔗⭐🔉

じしゃ‐だまり【寺社溜】

江戸時代に勧進相撲興行の際、場内取締りのために寺社方役人の詰めていた所。

⇒じ‐しゃ【寺社】

じしゃ‐てんそう【寺社伝奏】🔗⭐🔉

じしゃ‐てんそう【寺社伝奏】

室町〜江戸時代、寺社に関することを天皇に執奏した公卿。

⇒じ‐しゃ【寺社】

じしゃ‐ぶぎょう【寺社奉行】‥ギヤウ🔗⭐🔉

じしゃ‐ぶぎょう【寺社奉行】‥ギヤウ

武家時代、寺社に関する人事・雑務・訴訟の事をつかさどった職。江戸幕府では三奉行の第一で、奏者番そうしゃばんの中から選ばれて兼任し、将軍に直属。寺社・神職・僧侶の管理・訴訟、寺社領の人民の支配や訴訟、連歌師・楽人・検校などに関する事をつかさどった。定員4名が慣例で、老中・若年寄と同じく月番制。

⇒じ‐しゃ【寺社】

じしゃ‐りょう【寺社領】‥リヤウ🔗⭐🔉

じしゃ‐りょう【寺社領】‥リヤウ

寺社の領地。

⇒じ‐しゃ【寺社】

じ‐しゅ【寺主】🔗⭐🔉

じ‐しゅ【寺主】

(鎮寺法主の意)諸大寺・定額寺じょうがくじなどに置かれた三綱さんごうの一つ。寺の庶務を監督する職位。てらし。

じ‐じん【寺人】🔗⭐🔉

じ‐じん【寺人】

中国古代、近侍の臣。のち、宦官かんがんの称。

じ‐そう【寺僧】🔗⭐🔉

じ‐そう【寺僧】

寺の僧。

じ‐ちゅう【寺中】🔗⭐🔉

じ‐ちゅう【寺中】

〔仏〕(→)塔頭たっちゅう2に同じ。

じ‐ちょう【寺牒】‥テフ🔗⭐🔉

じ‐ちょう【寺牒】‥テフ

寺院から出す公の文書。

じ‐でん【寺田】🔗⭐🔉

じ‐でん【寺田】

寺院所有の田。律令制では不輸租田で、班田収授から除外。中世にもある。

じ‐とう【寺塔】‥タフ🔗⭐🔉

じ‐とう【寺塔】‥タフ

寺院にある塔。

じ‐ない【寺内】🔗⭐🔉

じ‐ない【寺内】

寺域の内。寺院の境内。

⇒じない‐ちょう【寺内町】

じない‐ちょう【寺内町】🔗⭐🔉

じない‐ちょう【寺内町】

中世後期、真宗寺院などを中心にして堀などで防御した町。じないまち。

⇒じ‐ない【寺内】

じ‐ぬひ【寺奴婢】🔗⭐🔉

じ‐ぬひ【寺奴婢】

寺院に属する私奴婢。

じ‐はん【寺判】🔗⭐🔉

じ‐はん【寺判】

寺院の印。寺印。

じ‐へい【寺兵】🔗⭐🔉

じ‐へい【寺兵】

寺院が備えている軍兵。僧兵。

じ‐ほう【寺宝】🔗⭐🔉

じ‐ほう【寺宝】

寺の所持するたからもの。

じ‐もつ【寺物】🔗⭐🔉

じ‐もつ【寺物】

寺の調度・道具。〈日葡辞書〉

てら【寺】🔗⭐🔉

てら‐あがり【寺上がり】🔗⭐🔉

てら‐あがり【寺上がり】

①修行のため寺に入ること。浄瑠璃、常盤物語「七つになる某が―の門出でに」

②子供が初めて寺子屋に入ること。「七夕や平仲が子の―」(許六)

③寺子屋を終えること。風俗文選「―のわらんべ、又はつよみを好む中小姓の」

てら‐い【寺井】‥ヰ🔗⭐🔉

てら‐い【寺井】‥ヰ

寺の境内にわく清水、また井戸。万葉集19「もののふの八十少女らが汲みまがふ―の上のかたかごの花」

てら‐いり【寺入り】🔗⭐🔉

てら‐いり【寺入り】

①(→)「寺預け」に同じ。

②寺子屋へ入門すること。また、その子供。昨日は今日の物語「六十三にて―せられた」

③自家から出火した時などに寺にこもって謹慎したこと。

④戦敗者・罪人・冤罪者などが高野山・比叡山などの寺に逃げ入って罪を免れたこと。

てら‐いん【寺印】🔗⭐🔉

てら‐いん【寺印】

寺院の証明におす印。

てら‐うけ【寺請】🔗⭐🔉

てら‐うけ【寺請】

江戸時代、庶民がキリシタンをはじめ幕府禁制の宗教・宗派の信徒ではなく檀家であることを、その檀那寺に証明させた制度。キリシタン根絶後も民衆統制制度として存続。→宗門改。

⇒てらうけ‐じょう【寺請状】

⇒てらうけ‐しょうもん【寺請証文】

てらうけ‐じょう【寺請状】‥ジヤウ🔗⭐🔉

てらうけ‐じょう【寺請状】‥ジヤウ

寺請を証明して、檀家に対して身分保証を行なった証文。宗門人別帳にもとづいて発行され、庶民の婚姻・旅行・奉公などに際して必要とされた。寺手形。宗旨手形。寺請証文。寺証文。宗旨証文。

⇒てら‐うけ【寺請】

てらうけ‐しょうもん【寺請証文】🔗⭐🔉

てらうけ‐しょうもん【寺請証文】

(→)寺請状に同じ。

⇒てら‐うけ【寺請】

てらうち【寺内】🔗⭐🔉

てらうち【寺内】

姓氏の一つ。

⇒てらうち‐まさたけ【寺内正毅】

てらうち‐まさたけ【寺内正毅】🔗⭐🔉

てらうち‐まさたけ【寺内正毅】

(名はマサカタともよむ)軍人・政治家。陸軍大将・元帥。長州藩士。陸軍の要職を歴任し、韓国統監として韓国併合を強行。初代朝鮮総督。1916〜18年首相となり、西原借款やシベリア出兵を行うが、米騒動で辞職。(1852〜1919)

⇒てらうち【寺内】

てらお【寺尾】‥ヲ🔗⭐🔉

てらお【寺尾】‥ヲ

姓氏の一つ。

⇒てらお‐ひさし【寺尾寿】

てら‐おくり【寺送り】🔗⭐🔉

てら‐おくり【寺送り】

死者の位牌や遺物を寺に納めること。

てら‐おとこ【寺男】‥ヲトコ🔗⭐🔉

てら‐おとこ【寺男】‥ヲトコ

寺で雑役をする下男。

てらお‐ひさし【寺尾寿】‥ヲ‥🔗⭐🔉

てらお‐ひさし【寺尾寿】‥ヲ‥

天文学者。福岡の人。東大卒業後渡仏し、星学を学ぶ。東大教授・初代東京天文台長。日本天文学会初代会長。東京物理学校(現、東京理科大)の初代校長。(1855〜1923)

⇒てらお【寺尾】

てら‐かた【寺方】🔗⭐🔉

てら‐かた【寺方】

(テラガタとも)

①寺院に関係のある方面。

②寺院の僧侶。狂言、泣尼「ここもとには―も見えぬ」

てら‐がまえ【寺構え】‥ガマヘ🔗⭐🔉

てら‐がまえ【寺構え】‥ガマヘ

寺院の構造。寺院風のつくり。

○寺から里へてらからさとへ

檀家から寺に物を贈るのが普通であるのに、寺から檀家へ物を贈る意。物事のさかさまなことをいう。本末転倒。山から里へ。好色一代男1「少人のこなたよりとやかく嘆かれしは寺から里へのおちご」

⇒てら【寺】

○寺から里へてらからさとへ🔗⭐🔉

○寺から里へてらからさとへ

檀家から寺に物を贈るのが普通であるのに、寺から檀家へ物を贈る意。物事のさかさまなことをいう。本末転倒。山から里へ。好色一代男1「少人のこなたよりとやかく嘆かれしは寺から里へのおちご」

⇒てら【寺】

てら‐きん【寺金】

(→)寺銭てらせんに同じ。

てら‐ぐるい【寺狂い】‥グルヒ

寺参りに熱中すること。浄瑠璃、心中宵庚申「見世は半兵衛に打任せ大坂中の―」

てら‐こ【寺子】

寺子屋に通って学ぶ子。

⇒てらこ‐どり【寺子取り】

⇒てらこ‐や【寺子屋】

てら‐こしょう【寺小姓】‥シヤウ

寺で住持の雑用をつとめる少年。男色の対象とされることが多く、女が扮することもあった。ちご。寺若衆。好色一代女2「折ふし仏法の昼も人を忍ばす、お―といふ者こそあれ」

テラコッタ【terracotta イタリア】

(焼いた土の意)

①粘土で造形した、素焼きの器物・塑像・瓦などの総称。先史時代以来ほとんどの地域でみられ、ギリシアのタナグラ人形など、美術史上価値ある胸像・建築装飾などの遺品が多い。

②建築物の外装に用いる粗陶器板。

てらこ‐どり【寺子取り】

寺子を取ること。でしどり。

⇒てら‐こ【寺子】

てら‐ごもり【寺籠り】

寺にこもって読経・念仏をすること。

てらこ‐や【寺子屋】

①室町中期〜明治初頭、武士・僧侶・神宮・医者その他の有識者が主に庶民の子供を対象に開いた私設の教育機関。読み・書き・算盤そろばんの初歩学習を行なった。寺。寺屋。広津柳浪、女子参政蜃中楼「初めは―と云つて規則も何も立たない所へあがるのさ」→手習所てならいどころ。

②浄瑠璃「菅原伝授手習鑑」の4段目切の通称。松王丸が一子小太郎を、菅秀才かんしゅうさいの身替りに立てる場面。また、歌舞伎での同場面の通称。

→文献資料[菅原伝授手習鑑(寺子屋の段)]

⇒てら‐こ【寺子】

てらさ・う【衒さふ】テラサフ

〔他四〕

(→)「てらう」に同じ。万葉集18「里ごとに―・ひ歩けど人もとがめず」

てらさか【寺坂】

姓氏の一つ。

⇒てらさか‐きちえもん【寺坂吉右衛門】

てらさか‐きちえもん【寺坂吉右衛門】‥ヱ‥

赤穂義士の一人。名は信行。浅野長矩の臣吉田忠左衛門に属する足軽。吉良邸討入後、幕府に自首したが罪を問われなかった。また、門前逃亡説もある。「忠臣蔵」では寺岡平右衛門。(1665〜1747)

⇒てらさか【寺坂】

てら‐ざかな【寺肴】

豆腐の隠語。

てらさき【寺崎】

姓氏の一つ。

⇒てらさき‐こうぎょう【寺崎広業】

てらさき‐こうぎょう【寺崎広業】‥クワウゲフ

日本画家。秋田生れ。平福穂庵すいあんに師事。東京美術学校教授。第1回文展(1907年)から審査委員を務める。(1866〜1919)

⇒てらさき【寺崎】

てら‐ざむらい【寺侍】‥ザムラヒ

室町時代以降、門跡寺院など寺格の高い寺に付属して世俗の事務をとった妻帯・僧形の武士。→侍法師

てら‐し【寺主】

①⇒じしゅ。太平記9「二位の―浄勝」

②寺銭を勘定し、あずかる人。洒落本、卯地臭意うじしゅうい「是も相応にやア―があるわな」

てらし‐あわ・せる【照らし合わせる】‥アハセル

〔他下一〕[文]てらしあは・す(下二)

①くらべ合わせて確かめる。みくらべる。照合する。「伝票と帳簿とを―・せる」「法に―・せて処罰する」

②両方から光をあてる。

デラシネ【déraciné フランス】

故郷を喪失した人。根なし草。

てらしま【寺島】

(テラジマとも)姓氏の一つ。

⇒てらしま‐むねのり【寺島宗則】

⇒てらしま‐りょうあん【寺島良安】

てらしま‐むねのり【寺島宗則】

幕末・明治期の政治家・外交官。薩摩藩士。一時、松木弘庵と称した。薩英戦争に参加。のち渡英。新政府の外務卿として、樺太千島交換条約・日朝修好条規を結ぶ。伯爵。(1832〜1893)

⇒てらしま【寺島】

てらしま‐りょうあん【寺島良安】‥リヤウ‥

江戸中期の漢方医。羽後生れ。号は杏林堂。大坂の御城入医師。法橋ほっきょう。和漢の学に精通。「和漢三才図会」105巻を著述。生没年未詳。

→文献資料[和漢三才図会]

⇒てらしま【寺島】

てら‐じ・む【寺染む】

〔自四〕

寺の風習になれる。

てら‐しょうがつ【寺正月】‥シヤウグワツ

正月4日、寺方の年始回礼をいう。坊主礼。

てら‐じょうもん【寺証文】

(→)寺請てらうけ状に同じ。

テラス【terrace イギリス・terrasse フランス】

①段丘。壇。また、岩壁などにある狭い棚状の所。

②建物の前面にある、コンクリート・煉瓦・敷石などを敷きつめた台状の場所。露壇。〈[季]夏〉

⇒テラス‐ハウス【terrace house】

てら・す【照らす】

〔他五〕

①物に光をあてる。光をあててよく見えるようにする。万葉集20「あめつちを―・す日月のきはみなく」。「舞台を―・す」「肝胆相―・す」

②みくらべる。てらしあわせる。「史実に―・して考える」

③(江戸深川の遊里からはやり出した語。相手をてれさせる意)恥をかかせる。冷遇する。ふる。洒落本、古契三娼「うけつけねえで―・したのを」

テラス‐ハウス【terrace house】

各戸が庭をもつ低層の連棟式集合住宅。

⇒テラス【terrace イギリス・terrasse フランス】

てら‐せん【寺銭】

ばくちや花札などで、その場所の借賃として、出来高の幾分を貸元または席主に支払うもの。てら。寺金てらきん。

テラゾー【terrazzo】

大理石・蛇紋岩などの砕石をセメントで固め、表面を研磨した人造大理石。建築用。テラッツォ。

てら‐だ【寺田】

寺院所有の田地。

てらだ【寺田】

姓氏の一つ。

⇒てらだ‐とらひこ【寺田寅彦】

てらだ‐とらひこ【寺田寅彦】

物理学者・随筆家。東京生れ。高知県人。東大教授。地球物理学を専攻。夏目漱石の門下、筆名は吉村冬彦。随筆・俳句に巧みで、藪柑子と号した。著「冬彦集」「藪柑子集」など。(1878〜1935)

寺田寅彦

提供:岩波書店

⇒てらだ【寺田】

てらだや‐そうどう【寺田屋騒動】‥サウ‥

幕末の尊王攘夷派鎮圧事件。文久2年(1862)4月23日、討幕の急先鋒である薩摩藩士田中謙助・有馬新七らが、関白九条尚忠と所司代酒井忠義とを殺害しようと企て、京都伏見の船宿寺田屋に会合したのを、島津久光の命を受けた奈良原繁・道島正邦らが鎮撫しようとして互いに殺傷した。

てら‐ち【寺地】

寺の地所。寺の敷地。

デラックス【deluxe】

(フランス語de luxeから)贅沢ぜいたくなこと。豪華なこと。高級なこと。「―な客船」

てら‐つつき【寺啄】

キツツキの異称。〈倭名類聚鈔18〉

⇒寺啄の子は卵からうなずく

⇒てらだ【寺田】

てらだや‐そうどう【寺田屋騒動】‥サウ‥

幕末の尊王攘夷派鎮圧事件。文久2年(1862)4月23日、討幕の急先鋒である薩摩藩士田中謙助・有馬新七らが、関白九条尚忠と所司代酒井忠義とを殺害しようと企て、京都伏見の船宿寺田屋に会合したのを、島津久光の命を受けた奈良原繁・道島正邦らが鎮撫しようとして互いに殺傷した。

てら‐ち【寺地】

寺の地所。寺の敷地。

デラックス【deluxe】

(フランス語de luxeから)贅沢ぜいたくなこと。豪華なこと。高級なこと。「―な客船」

てら‐つつき【寺啄】

キツツキの異称。〈倭名類聚鈔18〉

⇒寺啄の子は卵からうなずく

⇒てらだ【寺田】

てらだや‐そうどう【寺田屋騒動】‥サウ‥

幕末の尊王攘夷派鎮圧事件。文久2年(1862)4月23日、討幕の急先鋒である薩摩藩士田中謙助・有馬新七らが、関白九条尚忠と所司代酒井忠義とを殺害しようと企て、京都伏見の船宿寺田屋に会合したのを、島津久光の命を受けた奈良原繁・道島正邦らが鎮撫しようとして互いに殺傷した。

てら‐ち【寺地】

寺の地所。寺の敷地。

デラックス【deluxe】

(フランス語de luxeから)贅沢ぜいたくなこと。豪華なこと。高級なこと。「―な客船」

てら‐つつき【寺啄】

キツツキの異称。〈倭名類聚鈔18〉

⇒寺啄の子は卵からうなずく

⇒てらだ【寺田】

てらだや‐そうどう【寺田屋騒動】‥サウ‥

幕末の尊王攘夷派鎮圧事件。文久2年(1862)4月23日、討幕の急先鋒である薩摩藩士田中謙助・有馬新七らが、関白九条尚忠と所司代酒井忠義とを殺害しようと企て、京都伏見の船宿寺田屋に会合したのを、島津久光の命を受けた奈良原繁・道島正邦らが鎮撫しようとして互いに殺傷した。

てら‐ち【寺地】

寺の地所。寺の敷地。

デラックス【deluxe】

(フランス語de luxeから)贅沢ぜいたくなこと。豪華なこと。高級なこと。「―な客船」

てら‐つつき【寺啄】

キツツキの異称。〈倭名類聚鈔18〉

⇒寺啄の子は卵からうなずく

てら‐ぐるい【寺狂い】‥グルヒ🔗⭐🔉

てら‐ぐるい【寺狂い】‥グルヒ

寺参りに熱中すること。浄瑠璃、心中宵庚申「見世は半兵衛に打任せ大坂中の―」

てら‐こ【寺子】🔗⭐🔉

てら‐こ【寺子】

寺子屋に通って学ぶ子。

⇒てらこ‐どり【寺子取り】

⇒てらこ‐や【寺子屋】

てら‐こしょう【寺小姓】‥シヤウ🔗⭐🔉

てら‐こしょう【寺小姓】‥シヤウ

寺で住持の雑用をつとめる少年。男色の対象とされることが多く、女が扮することもあった。ちご。寺若衆。好色一代女2「折ふし仏法の昼も人を忍ばす、お―といふ者こそあれ」

てらこ‐どり【寺子取り】🔗⭐🔉

てらこ‐どり【寺子取り】

寺子を取ること。でしどり。

⇒てら‐こ【寺子】

てらこ‐や【寺子屋】🔗⭐🔉

てらこ‐や【寺子屋】

①室町中期〜明治初頭、武士・僧侶・神宮・医者その他の有識者が主に庶民の子供を対象に開いた私設の教育機関。読み・書き・算盤そろばんの初歩学習を行なった。寺。寺屋。広津柳浪、女子参政蜃中楼「初めは―と云つて規則も何も立たない所へあがるのさ」→手習所てならいどころ。

②浄瑠璃「菅原伝授手習鑑」の4段目切の通称。松王丸が一子小太郎を、菅秀才かんしゅうさいの身替りに立てる場面。また、歌舞伎での同場面の通称。

→文献資料[菅原伝授手習鑑(寺子屋の段)]

⇒てら‐こ【寺子】

てらさか【寺坂】🔗⭐🔉

てらさか【寺坂】

姓氏の一つ。

⇒てらさか‐きちえもん【寺坂吉右衛門】

てらさか‐きちえもん【寺坂吉右衛門】‥ヱ‥🔗⭐🔉

てらさか‐きちえもん【寺坂吉右衛門】‥ヱ‥

赤穂義士の一人。名は信行。浅野長矩の臣吉田忠左衛門に属する足軽。吉良邸討入後、幕府に自首したが罪を問われなかった。また、門前逃亡説もある。「忠臣蔵」では寺岡平右衛門。(1665〜1747)

⇒てらさか【寺坂】

てら‐ざかな【寺肴】🔗⭐🔉

てら‐ざかな【寺肴】

豆腐の隠語。

てらさき【寺崎】🔗⭐🔉

てらさき【寺崎】

姓氏の一つ。

⇒てらさき‐こうぎょう【寺崎広業】

てらさき‐こうぎょう【寺崎広業】‥クワウゲフ🔗⭐🔉

てらさき‐こうぎょう【寺崎広業】‥クワウゲフ

日本画家。秋田生れ。平福穂庵すいあんに師事。東京美術学校教授。第1回文展(1907年)から審査委員を務める。(1866〜1919)

⇒てらさき【寺崎】

てら‐ざむらい【寺侍】‥ザムラヒ🔗⭐🔉

てら‐ざむらい【寺侍】‥ザムラヒ

室町時代以降、門跡寺院など寺格の高い寺に付属して世俗の事務をとった妻帯・僧形の武士。→侍法師

てらしま【寺島】🔗⭐🔉

てらしま【寺島】

(テラジマとも)姓氏の一つ。

⇒てらしま‐むねのり【寺島宗則】

⇒てらしま‐りょうあん【寺島良安】

てらしま‐むねのり【寺島宗則】🔗⭐🔉

てらしま‐むねのり【寺島宗則】

幕末・明治期の政治家・外交官。薩摩藩士。一時、松木弘庵と称した。薩英戦争に参加。のち渡英。新政府の外務卿として、樺太千島交換条約・日朝修好条規を結ぶ。伯爵。(1832〜1893)

⇒てらしま【寺島】

てらしま‐りょうあん【寺島良安】‥リヤウ‥🔗⭐🔉

てらしま‐りょうあん【寺島良安】‥リヤウ‥

江戸中期の漢方医。羽後生れ。号は杏林堂。大坂の御城入医師。法橋ほっきょう。和漢の学に精通。「和漢三才図会」105巻を著述。生没年未詳。

→文献資料[和漢三才図会]

⇒てらしま【寺島】

てら‐じ・む【寺染む】🔗⭐🔉

てら‐じ・む【寺染む】

〔自四〕

寺の風習になれる。

てら‐しょうがつ【寺正月】‥シヤウグワツ🔗⭐🔉

てら‐しょうがつ【寺正月】‥シヤウグワツ

正月4日、寺方の年始回礼をいう。坊主礼。

てら‐じょうもん【寺証文】🔗⭐🔉

てら‐じょうもん【寺証文】

(→)寺請てらうけ状に同じ。

てら‐せん【寺銭】🔗⭐🔉

てら‐せん【寺銭】

ばくちや花札などで、その場所の借賃として、出来高の幾分を貸元または席主に支払うもの。てら。寺金てらきん。

てら‐だ【寺田】🔗⭐🔉

てら‐だ【寺田】

寺院所有の田地。

てらだ【寺田】(姓氏)🔗⭐🔉

てらだ【寺田】

姓氏の一つ。

⇒てらだ‐とらひこ【寺田寅彦】

てらだ‐とらひこ【寺田寅彦】🔗⭐🔉

てらだ‐とらひこ【寺田寅彦】

物理学者・随筆家。東京生れ。高知県人。東大教授。地球物理学を専攻。夏目漱石の門下、筆名は吉村冬彦。随筆・俳句に巧みで、藪柑子と号した。著「冬彦集」「藪柑子集」など。(1878〜1935)

寺田寅彦

提供:岩波書店

⇒てらだ【寺田】

⇒てらだ【寺田】

⇒てらだ【寺田】

⇒てらだ【寺田】

てらだや‐そうどう【寺田屋騒動】‥サウ‥🔗⭐🔉

てらだや‐そうどう【寺田屋騒動】‥サウ‥

幕末の尊王攘夷派鎮圧事件。文久2年(1862)4月23日、討幕の急先鋒である薩摩藩士田中謙助・有馬新七らが、関白九条尚忠と所司代酒井忠義とを殺害しようと企て、京都伏見の船宿寺田屋に会合したのを、島津久光の命を受けた奈良原繁・道島正邦らが鎮撫しようとして互いに殺傷した。

てら‐ち【寺地】🔗⭐🔉

てら‐ち【寺地】

寺の地所。寺の敷地。

てら‐つつき【寺啄】🔗⭐🔉

てら‐つつき【寺啄】

キツツキの異称。〈倭名類聚鈔18〉

⇒寺啄の子は卵からうなずく

○寺啄の子は卵からうなずくてらつつきのこはたまごからうなずく

天性が自然に早くあらわれるのをたとえた語。

⇒てら‐つつき【寺啄】

○寺啄の子は卵からうなずくてらつつきのこはたまごからうなずく🔗⭐🔉

○寺啄の子は卵からうなずくてらつつきのこはたまごからうなずく

天性が自然に早くあらわれるのをたとえた語。

⇒てら‐つつき【寺啄】

てら‐つばき【寺椿】

〔植〕ネズミモチの別称。

てら‐てがた【寺手形】

(→)寺請てらうけ状に同じ。

てら‐てら

つやがあって光っているさま。てかてか。「―とした顔」

てら‐どうぎょう【寺同行】‥ギヤウ

檀那寺が同じである仲間同士。日本永代蔵5「―の仁左衛門殿へ進ずべし」

てら‐どうじょう【寺道場】‥ダウヂヤウ

寺。寺院。狂言、貰聟「第一おまめで常に―へお参りなされて」

てらどまり【寺泊】

新潟県長岡市の地名。古く渡戸浜わたべのはまといい、佐渡渡航の要港。

てら‐ともだち【寺友達】

寺子屋でともに学んだ友達。

てら‐なっとう【寺納豆】

寺院で製造する納豆。歳暮に檀家へ贈る。京都市大徳寺の一休納豆、静岡県大福寺の浜名納豆などは有名。→納豆1

てらにし【寺西】

姓氏の一つ。

⇒てらにし‐かんしん【寺西閑心】

てらにし‐かんしん【寺西閑心】

江戸初期の侠客。尾張の人。江戸で、争いから13人を斬り殺して下野に走り、同地で没。生没年未詳。

⇒てらにし【寺西】

てら‐つばき【寺椿】🔗⭐🔉

てら‐つばき【寺椿】

〔植〕ネズミモチの別称。

てら‐てがた【寺手形】🔗⭐🔉

てら‐てがた【寺手形】

(→)寺請てらうけ状に同じ。

てら‐どうぎょう【寺同行】‥ギヤウ🔗⭐🔉

てら‐どうぎょう【寺同行】‥ギヤウ

檀那寺が同じである仲間同士。日本永代蔵5「―の仁左衛門殿へ進ずべし」

てら‐どうじょう【寺道場】‥ダウヂヤウ🔗⭐🔉

てら‐どうじょう【寺道場】‥ダウヂヤウ

寺。寺院。狂言、貰聟「第一おまめで常に―へお参りなされて」

てらどまり【寺泊】🔗⭐🔉

てらどまり【寺泊】

新潟県長岡市の地名。古く渡戸浜わたべのはまといい、佐渡渡航の要港。

てら‐なっとう【寺納豆】🔗⭐🔉

てら‐なっとう【寺納豆】

寺院で製造する納豆。歳暮に檀家へ贈る。京都市大徳寺の一休納豆、静岡県大福寺の浜名納豆などは有名。→納豆1

てらにし【寺西】🔗⭐🔉

てらにし【寺西】

姓氏の一つ。

⇒てらにし‐かんしん【寺西閑心】

○寺恥かしてらはずかし🔗⭐🔉

○寺恥かしてらはずかし

在家に対して、寺として恥かしく思う。狂言、布施無経ふせないきょう「近頃寺恥かしう御座る」

⇒てら【寺】

テラピア【Tilapia ラテン】

⇒ティラピア

テラピー【Therapie ドイツ・therapie フランス】

⇒セラピー

てら‐ぶぎょう【寺奉行】‥ギヤウ

室町幕府の職名。寺院に関する雑務・訴訟などをつかさどった。

てら‐ほうし【寺法師】‥ホフ‥

三井寺の僧の称。延暦寺の僧を山法師というのに対する。

テラマイシン【Terramycin】

抗生物質の一つ。放線菌の一種ストレプトミセス‐リモススから分離。苦味を有する黄色結晶性無臭の粉末。オーレオマイシンと化学構造上共通の構造を持つ。グラム陽性菌・グラム陰性菌・リケッチア・大型ウイルスなどにひろく抗菌作用を示す。オキシテトラサイクリンの商品名。

てら‐まいり【寺参り】‥マヰリ

寺に行って、仏像・位牌・墓などを拝んだり説経などを聞いたりすること。てらもうで。

てら‐まち【寺町】

①近世、城下町などの外縁部に寺院が集められた一画。

②京都河原町の西側を南北に走る通り。豊臣秀吉が洛中の寺を移転・集中させた。

寺町京極

撮影:的場 啓

デ‐ラ‐メア【Walter J. De la Mare】

イギリスの詩人・小説家。幻想的な作風。小説「ヘンリー=ブロッケン」など。(1873〜1956)

てら‐めぐり【寺巡り】

諸方の寺院を巡拝すること。

てら‐もうで【寺詣で】‥マウデ

てらまいり。

てら‐や【寺屋】

①寺子屋。また、手習いの師匠。

②ばくち宿。

てらやま【寺山】

姓氏の一つ。

⇒てらやま‐しゅうじ【寺山修司】

てらやま‐しゅうじ【寺山修司】‥シウ‥

歌人・詩人・劇作家・演出家。青森県生れ。早大中退。前衛芸術家として短歌・演劇・映画など多方面で活躍。劇団「天井桟敷」を結成し、小劇場運動を推進。詩文集「われに五月を」、歌集「空には本」など。(1935〜1983)

寺山修司

撮影:田沼武能

デ‐ラ‐メア【Walter J. De la Mare】

イギリスの詩人・小説家。幻想的な作風。小説「ヘンリー=ブロッケン」など。(1873〜1956)

てら‐めぐり【寺巡り】

諸方の寺院を巡拝すること。

てら‐もうで【寺詣で】‥マウデ

てらまいり。

てら‐や【寺屋】

①寺子屋。また、手習いの師匠。

②ばくち宿。

てらやま【寺山】

姓氏の一つ。

⇒てらやま‐しゅうじ【寺山修司】

てらやま‐しゅうじ【寺山修司】‥シウ‥

歌人・詩人・劇作家・演出家。青森県生れ。早大中退。前衛芸術家として短歌・演劇・映画など多方面で活躍。劇団「天井桟敷」を結成し、小劇場運動を推進。詩文集「われに五月を」、歌集「空には本」など。(1935〜1983)

寺山修司

撮影:田沼武能

⇒てらやま【寺山】

テラ‐ロッサ【terra rossa イタリア】

(「赤い土」の意)地中海型気候の下で、石灰岩を母岩として形成された赤色の土壌。イタリア・ギリシアなどに分布。

てらわ・す【衒はす】テラハス

〔他四〕

(→)「てらう」に同じ。〈新撰字鏡9〉

⇒てらやま【寺山】

テラ‐ロッサ【terra rossa イタリア】

(「赤い土」の意)地中海型気候の下で、石灰岩を母岩として形成された赤色の土壌。イタリア・ギリシアなどに分布。

てらわ・す【衒はす】テラハス

〔他四〕

(→)「てらう」に同じ。〈新撰字鏡9〉

デ‐ラ‐メア【Walter J. De la Mare】

イギリスの詩人・小説家。幻想的な作風。小説「ヘンリー=ブロッケン」など。(1873〜1956)

てら‐めぐり【寺巡り】

諸方の寺院を巡拝すること。

てら‐もうで【寺詣で】‥マウデ

てらまいり。

てら‐や【寺屋】

①寺子屋。また、手習いの師匠。

②ばくち宿。

てらやま【寺山】

姓氏の一つ。

⇒てらやま‐しゅうじ【寺山修司】

てらやま‐しゅうじ【寺山修司】‥シウ‥

歌人・詩人・劇作家・演出家。青森県生れ。早大中退。前衛芸術家として短歌・演劇・映画など多方面で活躍。劇団「天井桟敷」を結成し、小劇場運動を推進。詩文集「われに五月を」、歌集「空には本」など。(1935〜1983)

寺山修司

撮影:田沼武能

デ‐ラ‐メア【Walter J. De la Mare】

イギリスの詩人・小説家。幻想的な作風。小説「ヘンリー=ブロッケン」など。(1873〜1956)

てら‐めぐり【寺巡り】

諸方の寺院を巡拝すること。

てら‐もうで【寺詣で】‥マウデ

てらまいり。

てら‐や【寺屋】

①寺子屋。また、手習いの師匠。

②ばくち宿。

てらやま【寺山】

姓氏の一つ。

⇒てらやま‐しゅうじ【寺山修司】

てらやま‐しゅうじ【寺山修司】‥シウ‥

歌人・詩人・劇作家・演出家。青森県生れ。早大中退。前衛芸術家として短歌・演劇・映画など多方面で活躍。劇団「天井桟敷」を結成し、小劇場運動を推進。詩文集「われに五月を」、歌集「空には本」など。(1935〜1983)

寺山修司

撮影:田沼武能

⇒てらやま【寺山】

テラ‐ロッサ【terra rossa イタリア】

(「赤い土」の意)地中海型気候の下で、石灰岩を母岩として形成された赤色の土壌。イタリア・ギリシアなどに分布。

てらわ・す【衒はす】テラハス

〔他四〕

(→)「てらう」に同じ。〈新撰字鏡9〉

⇒てらやま【寺山】

テラ‐ロッサ【terra rossa イタリア】

(「赤い土」の意)地中海型気候の下で、石灰岩を母岩として形成された赤色の土壌。イタリア・ギリシアなどに分布。

てらわ・す【衒はす】テラハス

〔他四〕

(→)「てらう」に同じ。〈新撰字鏡9〉

てら‐ぶぎょう【寺奉行】‥ギヤウ🔗⭐🔉

てら‐ぶぎょう【寺奉行】‥ギヤウ

室町幕府の職名。寺院に関する雑務・訴訟などをつかさどった。

てら‐まいり【寺参り】‥マヰリ🔗⭐🔉

てら‐まいり【寺参り】‥マヰリ

寺に行って、仏像・位牌・墓などを拝んだり説経などを聞いたりすること。てらもうで。

てら‐まち【寺町】🔗⭐🔉

てら‐まち【寺町】

①近世、城下町などの外縁部に寺院が集められた一画。

②京都河原町の西側を南北に走る通り。豊臣秀吉が洛中の寺を移転・集中させた。

寺町京極

撮影:的場 啓

てら‐めぐり【寺巡り】🔗⭐🔉

てら‐めぐり【寺巡り】

諸方の寺院を巡拝すること。

てら‐もうで【寺詣で】‥マウデ🔗⭐🔉

てら‐もうで【寺詣で】‥マウデ

てらまいり。

てら‐や【寺屋】🔗⭐🔉

てら‐や【寺屋】

①寺子屋。また、手習いの師匠。

②ばくち宿。

てらやま【寺山】🔗⭐🔉

てらやま【寺山】

姓氏の一つ。

⇒てらやま‐しゅうじ【寺山修司】

てらやま‐しゅうじ【寺山修司】‥シウ‥🔗⭐🔉

てらやま‐しゅうじ【寺山修司】‥シウ‥

歌人・詩人・劇作家・演出家。青森県生れ。早大中退。前衛芸術家として短歌・演劇・映画など多方面で活躍。劇団「天井桟敷」を結成し、小劇場運動を推進。詩文集「われに五月を」、歌集「空には本」など。(1935〜1983)

寺山修司

撮影:田沼武能

⇒てらやま【寺山】

⇒てらやま【寺山】

⇒てらやま【寺山】

⇒てらやま【寺山】

○寺をあぐてらをあぐ🔗⭐🔉

○寺をあぐてらをあぐ

寺子屋を終える、また、退学する。西鶴織留1「ひとりひとり寺をあぐれば又かなしく成て」

⇒てら【寺】

て‐ランプ【手ランプ】

手で持てるように把手とってをつけた小さいランプ。斎藤緑雨、柴小舟「只今と答へて床とこ這出し手洋灯てらんぷ片手に表戸引明くる久八」

てり【照り】

①日がてること。「日の―がきびしい」

②晴天。ひより。「―つづき」

③光ること。つや。光沢。浄瑠璃、博多小女郎波枕「―のよい鼈甲百斤」。「―焼き」

テリア【terrier】

(「土を掘るもの」の意)本来は穴居の小獣などを狩るのに用いた敏捷な小形猟犬の総称。愛玩犬として広く飼養。利口で挙動は軽快。フォックス‐テリア・エアデール‐テリアなど。

エアデール‐テリア

てり‐あ・う【照り合う】‥アフ

〔自五〕

①双方から照る。「雪に―・う灯」

②互いに対応する。照応する。

テリアカ【theriaca ラテン・底野迦】

獣類に咬まれた時の解毒に用いる膏薬。猪脂など数種の薬剤を蜂蜜で練り合わせて作る。本草和名「底野迦、蘇敬注云、用諸胆作之」

てり‐あが・る【照り上がる】

〔自五〕

雨があがって日が照るようになる。

てり‐あめ【照り雨】

日が照りながら降る雨。日照り雨。天気雨。

てり‐あわ・せる【照り合わせる】‥アハセル

〔他下一〕[文]てりあは・す(下二)

照らし合わせる。夏目漱石、彼岸過迄「田口の風采なり態度なりに―・せて見て」

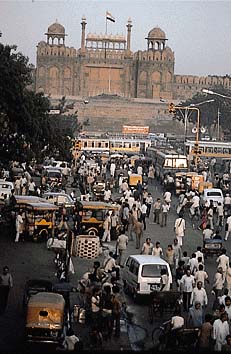

デリー【Delhi】

インド北部の都市。ガンジス川の支流ジャムナ川の右岸にある。ムガル帝国時代の首都。新市街のニュー‐デリーに対しオールド‐デリーともいわれる。人口981万7千(2001)。

デリー

撮影:田沼武能

てり‐あ・う【照り合う】‥アフ

〔自五〕

①双方から照る。「雪に―・う灯」

②互いに対応する。照応する。

テリアカ【theriaca ラテン・底野迦】

獣類に咬まれた時の解毒に用いる膏薬。猪脂など数種の薬剤を蜂蜜で練り合わせて作る。本草和名「底野迦、蘇敬注云、用諸胆作之」

てり‐あが・る【照り上がる】

〔自五〕

雨があがって日が照るようになる。

てり‐あめ【照り雨】

日が照りながら降る雨。日照り雨。天気雨。

てり‐あわ・せる【照り合わせる】‥アハセル

〔他下一〕[文]てりあは・す(下二)

照らし合わせる。夏目漱石、彼岸過迄「田口の風采なり態度なりに―・せて見て」

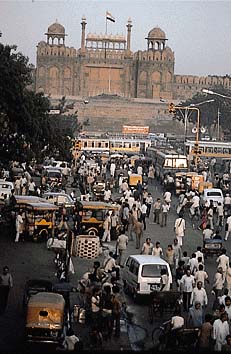

デリー【Delhi】

インド北部の都市。ガンジス川の支流ジャムナ川の右岸にある。ムガル帝国時代の首都。新市街のニュー‐デリーに対しオールド‐デリーともいわれる。人口981万7千(2001)。

デリー

撮影:田沼武能

⇒デリー‐おうちょう【デリー王朝】

デリー【Derry】

イギリス、北アイルランド北西部にある都市。17世紀にロンドンの商人組合が植民し、ロンドンデリーとも称。人口10万4千(1996)。

デリー‐おうちょう【デリー王朝】‥ワウテウ

13世紀初頭からムガル帝国の成立まで、デリーを中心として続いたイスラム王朝五つの総称。すなわち、奴隷・ハルジー・トゥグルク・サイイド・ロディー各王朝。→インド(表)

⇒デリー【Delhi】

テリー‐クロス【terry cloth】

けばを輪奈わなにして織った厚地の織物。タオル地。

デリート【delete】

削除すること。特に、コンピューター‐ディスプレー上の文字などを削除すること。

テリーヌ【terrine フランス】

(調理に用いる蓋付きの深い容器の名から)すりつぶして調味した肉・魚などを容器に詰め、湯煎にしてオーブンで焼いた料理。冷製のオードブルとする。

てり‐うそ【照鷽】

雄のウソの俗称。山家集「桃園の花にまがへる―の」

てり‐かえし【照り返し】‥カヘシ

てりかえすこと。反射。反照。「西日の―」

てり‐かえ・す【照り返す】‥カヘス

〔自五〕

日光や他から投射された光線を反射して照らす。

てり‐かがや・く【照り輝く】

〔自五〕

明るく光りかがやく。美しく光る。「朝日に―・く雪山」

デリカシー【delicacy】

繊細さ。感覚や感情のこまやかさ。「―に欠ける」

デリカテッセン【Delikatessen ドイツ】

ハム・ソーセージなど洋風の調理ずみ食品。また、それを売る店。

テリガラフ【telegraaf オランダ】

⇒テレグラフ

デリケート【delicate】

①繊細なさま。感じやすいさま。「―な神経」

②微妙で扱いが難しいさま。「―な問題」

てり‐ごまめ【照鱓】

ごまめを煎り、砂糖・醤油・味醂を煮詰めた汁で煎りつけてつやを付けたもの。正月の祝肴のひとつ。

てり‐こ・む【照り込む】

〔自五〕

日光がつよく照る。ひでりが長くつづく。

デリシャス【delicious】

(味・香りがよい、の意)リンゴの品種。アメリカ原産。果実は大形で、赤色で皮目ひもくが点状に目立つスターキング‐デリシャス、黄色のゴールデン‐デリシャスがある。

デリス【Derris ラテン】

マメ科の蔓性半木本。熱帯アジア原産の薬用植物。かつて小笠原で栽植。現在、野生化。強靱な茎は長さ20メートルに及ぶ。葉は羽状複葉。花は紅色の蝶形花。根は細長く、多量の有毒成分を含み、デリス根と称し農業用・家畜用殺虫剤の原料。トバ。

⇒デリス‐にゅうざい【デリス乳剤】

デリス‐にゅうざい【デリス乳剤】

殺虫剤の一種。デリス根の抽出物に石鹸などを混和し水に溶かした乳剤。

⇒デリス【Derris ラテン】

デリダ【Jacques Derrida】

フランスの哲学者。アルジェリア生れ。ポスト構造主義の思想家。脱構築の方法で西欧哲学のロゴス中心主義を批判。著「エクリチュールと差異」「グラマトロジーについて」など。(1930〜2004)

デリック【derrick】

1本の主柱とその脚部に斜めに取り付けたジブとから成るクレーン。ジブの先端にフックまたはバケットがあり、荷を水平・垂直に移動させる。俯仰起重機。デリック‐クレーン。

デリック

⇒デリー‐おうちょう【デリー王朝】

デリー【Derry】

イギリス、北アイルランド北西部にある都市。17世紀にロンドンの商人組合が植民し、ロンドンデリーとも称。人口10万4千(1996)。

デリー‐おうちょう【デリー王朝】‥ワウテウ

13世紀初頭からムガル帝国の成立まで、デリーを中心として続いたイスラム王朝五つの総称。すなわち、奴隷・ハルジー・トゥグルク・サイイド・ロディー各王朝。→インド(表)

⇒デリー【Delhi】

テリー‐クロス【terry cloth】

けばを輪奈わなにして織った厚地の織物。タオル地。

デリート【delete】

削除すること。特に、コンピューター‐ディスプレー上の文字などを削除すること。

テリーヌ【terrine フランス】

(調理に用いる蓋付きの深い容器の名から)すりつぶして調味した肉・魚などを容器に詰め、湯煎にしてオーブンで焼いた料理。冷製のオードブルとする。

てり‐うそ【照鷽】

雄のウソの俗称。山家集「桃園の花にまがへる―の」

てり‐かえし【照り返し】‥カヘシ

てりかえすこと。反射。反照。「西日の―」

てり‐かえ・す【照り返す】‥カヘス

〔自五〕

日光や他から投射された光線を反射して照らす。

てり‐かがや・く【照り輝く】

〔自五〕

明るく光りかがやく。美しく光る。「朝日に―・く雪山」

デリカシー【delicacy】

繊細さ。感覚や感情のこまやかさ。「―に欠ける」

デリカテッセン【Delikatessen ドイツ】

ハム・ソーセージなど洋風の調理ずみ食品。また、それを売る店。

テリガラフ【telegraaf オランダ】

⇒テレグラフ

デリケート【delicate】

①繊細なさま。感じやすいさま。「―な神経」

②微妙で扱いが難しいさま。「―な問題」

てり‐ごまめ【照鱓】

ごまめを煎り、砂糖・醤油・味醂を煮詰めた汁で煎りつけてつやを付けたもの。正月の祝肴のひとつ。

てり‐こ・む【照り込む】

〔自五〕

日光がつよく照る。ひでりが長くつづく。

デリシャス【delicious】

(味・香りがよい、の意)リンゴの品種。アメリカ原産。果実は大形で、赤色で皮目ひもくが点状に目立つスターキング‐デリシャス、黄色のゴールデン‐デリシャスがある。

デリス【Derris ラテン】

マメ科の蔓性半木本。熱帯アジア原産の薬用植物。かつて小笠原で栽植。現在、野生化。強靱な茎は長さ20メートルに及ぶ。葉は羽状複葉。花は紅色の蝶形花。根は細長く、多量の有毒成分を含み、デリス根と称し農業用・家畜用殺虫剤の原料。トバ。

⇒デリス‐にゅうざい【デリス乳剤】

デリス‐にゅうざい【デリス乳剤】

殺虫剤の一種。デリス根の抽出物に石鹸などを混和し水に溶かした乳剤。

⇒デリス【Derris ラテン】

デリダ【Jacques Derrida】

フランスの哲学者。アルジェリア生れ。ポスト構造主義の思想家。脱構築の方法で西欧哲学のロゴス中心主義を批判。著「エクリチュールと差異」「グラマトロジーについて」など。(1930〜2004)

デリック【derrick】

1本の主柱とその脚部に斜めに取り付けたジブとから成るクレーン。ジブの先端にフックまたはバケットがあり、荷を水平・垂直に移動させる。俯仰起重機。デリック‐クレーン。

デリック

てり‐つ・ける【照り付ける】

〔自下一〕[文]てりつ・く(下二)

日がつよく照る。きびしく照る。「真夏の太陽が―・ける」

てり‐つゆ【照り梅雨】

(→)空梅雨からつゆに同じ。

てりてり‐ぼうず【照り照り坊主】‥バウ‥

⇒てるてるぼうず

てり‐とお・る【照り徹る】‥トホル

〔自四〕

隅々まで照る。てり渡る。

てり‐どし【照り歳】

晴天の多い年。

てり‐どよう【照り土用】

夏の土用を通じて雨が降らず、酷暑がつづくこと。〈[季]夏〉

テリトリー【territory】

①領域。分野。勢力圏。

②〔生〕(→)「縄張り」3に同じ。

てり‐は【照葉】

(紅葉して)美しく照り輝く草木の葉。〈[季]秋〉

⇒てりは‐きょうげん【照葉狂言】

⇒てりは‐ぼく【照葉木】

てり‐は・える【照り映える】

〔自下一〕[文]てりは・ゆ(下二)

光をうけて美しく輝く。「日に―・える紅葉」

てりは‐きょうげん【照葉狂言】‥キヤウ‥

①(「テニハ俄狂言」の略訛とも、照葉という女性が始めたからともいう)能や能狂言を歌舞伎風にくずしたもの。はやり歌や小唄や踊りを交え、三味線を囃子はやしに加える。今様能狂言。吾妻能狂言。泉祐せんすけ能。

②泉鏡花の小説。1896年(明治29)読売新聞に発表。両親を失った不幸な少年貢みつぎが年上の照葉狂言の女芸人に純真な思慕を寄せる浪漫的な作品。

⇒てり‐は【照葉】

てり‐はたた・く【照りはたたく】

〔自四〕

日が照ったり、雷鳴がしたりする。竹取物語「みな月の―・くにもさはらず来たり」

デリバティブ

(derivative financial instruments)債券・株式など本来の金融商品から派生した金融商品。先物取引・オプション取引・スワップ取引などがある。金融派生商品。派生証券。

⇒デリバティブ‐とりひき【デリバティブ取引】

デリバティブ‐とりひき【デリバティブ取引】

(→)派生商品取引に同じ。

⇒デリバティブ

てり‐はふ【照り破風】

(→)反そり破風に同じ。

てりは‐ぼく【照葉木】

オトギリソウ科の常緑高木。高さ約25メートル。熱帯の海岸に多く、同属のフクギとともに沖縄・小笠原で防風林とされる。葉は対生し長楕円形、光沢がある。花は白色。木材は建築・器具用。種子から灯油をとる。タマナ。

⇒てり‐は【照葉】

デリバリー【delivery】

配達。配送。

てり‐ふ【照布】

上等の白麻布。茶家で茶巾に用いる。

てり‐ふ【照斑】

鼈甲べっこうの斑のつやのよいもの。

てり‐ふり【照り降り】

①照ることと降ること。晴天と雨天。

②平穏と不穏。状態が安定していないことのたとえ。浄瑠璃、信州川中島合戦「さてさてそろはぬ人の心の―や」

③「照り降り傘」の略。

⇒てりふり‐あめ【照り降り雨】

⇒てりふり‐がさ【照り降り傘】

⇒てりふり‐なし【照り降り無し】

てりふり‐あめ【照り降り雨】

照ったと思うと降り出し、降り出したかと思うと照り、見定めのつかない雨。

⇒てり‐ふり【照り降り】

てりふり‐がさ【照り降り傘】

晴天には日傘とし、雨天には雨傘とする、晴雨兼用の傘。両天。

⇒てり‐ふり【照り降り】

てりふり‐なし【照り降り無し】

①天候に影響されないこと。

②周囲の状況にかかわりなく確実なこと。

⇒てり‐ふり【照り降り】

てり‐やき【照焼】

魚の切り身などに、味醂・醤油などを合わせたたれをつけて、つやよく焼くこと。また、その焼いたもの。

てりゅう‐だん【手榴弾】‥リウ‥

⇒しゅりゅうだん

て‐りょうじ【手療治】‥レウヂ

医者にかからずに自分で療治すること。

て‐りょうり【手料理】‥レウ‥

料理屋などに注文せずに自分で作った料理。手製の料理。家庭料理。「母の―」

てり‐わた・る【照り渡る】

〔自五〕

一面に照る。隅々まで照る。

デリンジャー‐げんしょう【デリンジャー現象】‥シヤウ

10分から数十分にわたって急激に起こる短波通信の障害。太陽面の爆発現象によって地球大気上層の電離層に起こる異常によると考えられる。アメリカの物理学者デリンジャー(J. H. Dellinger1886〜1962)が発見。

テル【tell】

(アラビア語で丘の意)西アジアを中心に分布する丘状の遺跡。同じ場所に家屋の建築と崩壊が繰り返された結果、遺構の日乾し煉瓦や石材が層をなして堆積したもの。遺丘。テペ。タペ。

て・る【照る】

〔自五〕

①太陽や月が光を放つ。かがやく。ひかる。万葉集2「朝日―・る佐太の岡辺に」。「―・る日曇る日」

②つやがよい。美しく光る。万葉集20「花にほひ―・りて立てるは愛はしき誰が妻」

③(「面おもて照る」の略)能楽で、顔面が少し上向きになるのをいう。

↔曇る

て‐る

テイルの約。花暦八笑人「筋は出来―か」。「雨が降っ―」

でる【出る】

〔自下一〕

(文語「いづ」から)

➊現れる。姿を現す。

①現れる。「月が出る」「悪い結果が出る」「お茶が出る」「答えが出る」

②出席する。出場する。出勤する。出演する。「会議に出る」「テレビに出る」

③のり出す。登場する。立候補する。「実業界に出る」「選挙に出る」

④ある態度をとる。「攻撃に出る」「下手したてに出る」

⑤芸者などになる。

⑥出版物に載る。「その話が新聞に出た」

⑦出版される。「新年号はまだ出ない」

⑧売れる。「これはよく出る品だ」

⑨見つかる。「とられた財布が出た」

➋内から外に移る。

①外部に行く。去る。鹿の子餅「そこから出る所ぢゃない」。「庭に出る」「家を出る」

②出発する。出立する。「ずっと前に船は出てしまった」

③余った部分がはみ出す。「足が出る」「三日を出ずに仕上げます」

④卒業する。「学校を出る」

⑤行き着く。「この道を行けば駅に出る」

➌源から起こる。

①発生する。「火が出る」

②わき出る。「温泉が出る」

③産出される。「静岡では茶が出る」

④系統を引いている。「この言葉は中国語から出ている」「あの人は近衛の一族から出た人だ」

⑤吹きはじめる。「風が出て来た」

⑥洪水になる。「水が出る」

⑦与えられる。「お暇が出る」「許しが出る」

➍(東北地方などで)出来る。

⇒出る杭は打たれる

⇒出る所へ出る

⇒出ると負け

⇒出る船の纜を引く

⇒出る幕ではない

テル‐アヴィヴ‐ヤッフォ【Tel Aviv-Yafo】

イスラエル西部の都市。地中海に臨み、古代からの港町ヤッフォ(ヤッファ)と1909年建設のユダヤ人居住地テル‐アヴィヴとが50年合併。同国の経済・外交・文化の中心。人口36万7千(2004)。別称、テル‐アヴィヴ‐ジャッファ。略称、テル‐アヴィヴ。

てる‐かがみ【照鏡】

くもりのない鏡。ますみのかがみ。万葉集17「―倭文しつにとりそへ」

てり‐つ・ける【照り付ける】

〔自下一〕[文]てりつ・く(下二)

日がつよく照る。きびしく照る。「真夏の太陽が―・ける」

てり‐つゆ【照り梅雨】

(→)空梅雨からつゆに同じ。

てりてり‐ぼうず【照り照り坊主】‥バウ‥

⇒てるてるぼうず

てり‐とお・る【照り徹る】‥トホル

〔自四〕

隅々まで照る。てり渡る。

てり‐どし【照り歳】

晴天の多い年。

てり‐どよう【照り土用】

夏の土用を通じて雨が降らず、酷暑がつづくこと。〈[季]夏〉

テリトリー【territory】

①領域。分野。勢力圏。

②〔生〕(→)「縄張り」3に同じ。

てり‐は【照葉】

(紅葉して)美しく照り輝く草木の葉。〈[季]秋〉

⇒てりは‐きょうげん【照葉狂言】

⇒てりは‐ぼく【照葉木】

てり‐は・える【照り映える】

〔自下一〕[文]てりは・ゆ(下二)

光をうけて美しく輝く。「日に―・える紅葉」

てりは‐きょうげん【照葉狂言】‥キヤウ‥

①(「テニハ俄狂言」の略訛とも、照葉という女性が始めたからともいう)能や能狂言を歌舞伎風にくずしたもの。はやり歌や小唄や踊りを交え、三味線を囃子はやしに加える。今様能狂言。吾妻能狂言。泉祐せんすけ能。

②泉鏡花の小説。1896年(明治29)読売新聞に発表。両親を失った不幸な少年貢みつぎが年上の照葉狂言の女芸人に純真な思慕を寄せる浪漫的な作品。

⇒てり‐は【照葉】

てり‐はたた・く【照りはたたく】

〔自四〕

日が照ったり、雷鳴がしたりする。竹取物語「みな月の―・くにもさはらず来たり」

デリバティブ

(derivative financial instruments)債券・株式など本来の金融商品から派生した金融商品。先物取引・オプション取引・スワップ取引などがある。金融派生商品。派生証券。

⇒デリバティブ‐とりひき【デリバティブ取引】

デリバティブ‐とりひき【デリバティブ取引】

(→)派生商品取引に同じ。

⇒デリバティブ

てり‐はふ【照り破風】

(→)反そり破風に同じ。

てりは‐ぼく【照葉木】

オトギリソウ科の常緑高木。高さ約25メートル。熱帯の海岸に多く、同属のフクギとともに沖縄・小笠原で防風林とされる。葉は対生し長楕円形、光沢がある。花は白色。木材は建築・器具用。種子から灯油をとる。タマナ。

⇒てり‐は【照葉】

デリバリー【delivery】

配達。配送。

てり‐ふ【照布】

上等の白麻布。茶家で茶巾に用いる。

てり‐ふ【照斑】

鼈甲べっこうの斑のつやのよいもの。

てり‐ふり【照り降り】

①照ることと降ること。晴天と雨天。

②平穏と不穏。状態が安定していないことのたとえ。浄瑠璃、信州川中島合戦「さてさてそろはぬ人の心の―や」

③「照り降り傘」の略。

⇒てりふり‐あめ【照り降り雨】

⇒てりふり‐がさ【照り降り傘】

⇒てりふり‐なし【照り降り無し】

てりふり‐あめ【照り降り雨】

照ったと思うと降り出し、降り出したかと思うと照り、見定めのつかない雨。

⇒てり‐ふり【照り降り】

てりふり‐がさ【照り降り傘】

晴天には日傘とし、雨天には雨傘とする、晴雨兼用の傘。両天。

⇒てり‐ふり【照り降り】

てりふり‐なし【照り降り無し】

①天候に影響されないこと。

②周囲の状況にかかわりなく確実なこと。

⇒てり‐ふり【照り降り】

てり‐やき【照焼】

魚の切り身などに、味醂・醤油などを合わせたたれをつけて、つやよく焼くこと。また、その焼いたもの。

てりゅう‐だん【手榴弾】‥リウ‥

⇒しゅりゅうだん

て‐りょうじ【手療治】‥レウヂ

医者にかからずに自分で療治すること。

て‐りょうり【手料理】‥レウ‥

料理屋などに注文せずに自分で作った料理。手製の料理。家庭料理。「母の―」

てり‐わた・る【照り渡る】

〔自五〕

一面に照る。隅々まで照る。

デリンジャー‐げんしょう【デリンジャー現象】‥シヤウ

10分から数十分にわたって急激に起こる短波通信の障害。太陽面の爆発現象によって地球大気上層の電離層に起こる異常によると考えられる。アメリカの物理学者デリンジャー(J. H. Dellinger1886〜1962)が発見。

テル【tell】

(アラビア語で丘の意)西アジアを中心に分布する丘状の遺跡。同じ場所に家屋の建築と崩壊が繰り返された結果、遺構の日乾し煉瓦や石材が層をなして堆積したもの。遺丘。テペ。タペ。

て・る【照る】

〔自五〕

①太陽や月が光を放つ。かがやく。ひかる。万葉集2「朝日―・る佐太の岡辺に」。「―・る日曇る日」

②つやがよい。美しく光る。万葉集20「花にほひ―・りて立てるは愛はしき誰が妻」

③(「面おもて照る」の略)能楽で、顔面が少し上向きになるのをいう。

↔曇る

て‐る

テイルの約。花暦八笑人「筋は出来―か」。「雨が降っ―」

でる【出る】

〔自下一〕

(文語「いづ」から)

➊現れる。姿を現す。

①現れる。「月が出る」「悪い結果が出る」「お茶が出る」「答えが出る」

②出席する。出場する。出勤する。出演する。「会議に出る」「テレビに出る」

③のり出す。登場する。立候補する。「実業界に出る」「選挙に出る」

④ある態度をとる。「攻撃に出る」「下手したてに出る」

⑤芸者などになる。

⑥出版物に載る。「その話が新聞に出た」

⑦出版される。「新年号はまだ出ない」

⑧売れる。「これはよく出る品だ」

⑨見つかる。「とられた財布が出た」

➋内から外に移る。

①外部に行く。去る。鹿の子餅「そこから出る所ぢゃない」。「庭に出る」「家を出る」

②出発する。出立する。「ずっと前に船は出てしまった」

③余った部分がはみ出す。「足が出る」「三日を出ずに仕上げます」

④卒業する。「学校を出る」

⑤行き着く。「この道を行けば駅に出る」

➌源から起こる。

①発生する。「火が出る」

②わき出る。「温泉が出る」

③産出される。「静岡では茶が出る」

④系統を引いている。「この言葉は中国語から出ている」「あの人は近衛の一族から出た人だ」

⑤吹きはじめる。「風が出て来た」

⑥洪水になる。「水が出る」

⑦与えられる。「お暇が出る」「許しが出る」

➍(東北地方などで)出来る。

⇒出る杭は打たれる

⇒出る所へ出る

⇒出ると負け

⇒出る船の纜を引く

⇒出る幕ではない

テル‐アヴィヴ‐ヤッフォ【Tel Aviv-Yafo】

イスラエル西部の都市。地中海に臨み、古代からの港町ヤッフォ(ヤッファ)と1909年建設のユダヤ人居住地テル‐アヴィヴとが50年合併。同国の経済・外交・文化の中心。人口36万7千(2004)。別称、テル‐アヴィヴ‐ジャッファ。略称、テル‐アヴィヴ。

てる‐かがみ【照鏡】

くもりのない鏡。ますみのかがみ。万葉集17「―倭文しつにとりそへ」

てり‐あ・う【照り合う】‥アフ

〔自五〕

①双方から照る。「雪に―・う灯」

②互いに対応する。照応する。

テリアカ【theriaca ラテン・底野迦】

獣類に咬まれた時の解毒に用いる膏薬。猪脂など数種の薬剤を蜂蜜で練り合わせて作る。本草和名「底野迦、蘇敬注云、用諸胆作之」

てり‐あが・る【照り上がる】

〔自五〕

雨があがって日が照るようになる。

てり‐あめ【照り雨】

日が照りながら降る雨。日照り雨。天気雨。

てり‐あわ・せる【照り合わせる】‥アハセル

〔他下一〕[文]てりあは・す(下二)

照らし合わせる。夏目漱石、彼岸過迄「田口の風采なり態度なりに―・せて見て」

デリー【Delhi】

インド北部の都市。ガンジス川の支流ジャムナ川の右岸にある。ムガル帝国時代の首都。新市街のニュー‐デリーに対しオールド‐デリーともいわれる。人口981万7千(2001)。

デリー

撮影:田沼武能

てり‐あ・う【照り合う】‥アフ

〔自五〕

①双方から照る。「雪に―・う灯」

②互いに対応する。照応する。

テリアカ【theriaca ラテン・底野迦】

獣類に咬まれた時の解毒に用いる膏薬。猪脂など数種の薬剤を蜂蜜で練り合わせて作る。本草和名「底野迦、蘇敬注云、用諸胆作之」

てり‐あが・る【照り上がる】

〔自五〕

雨があがって日が照るようになる。

てり‐あめ【照り雨】

日が照りながら降る雨。日照り雨。天気雨。

てり‐あわ・せる【照り合わせる】‥アハセル

〔他下一〕[文]てりあは・す(下二)

照らし合わせる。夏目漱石、彼岸過迄「田口の風采なり態度なりに―・せて見て」

デリー【Delhi】

インド北部の都市。ガンジス川の支流ジャムナ川の右岸にある。ムガル帝国時代の首都。新市街のニュー‐デリーに対しオールド‐デリーともいわれる。人口981万7千(2001)。

デリー

撮影:田沼武能

⇒デリー‐おうちょう【デリー王朝】

デリー【Derry】

イギリス、北アイルランド北西部にある都市。17世紀にロンドンの商人組合が植民し、ロンドンデリーとも称。人口10万4千(1996)。

デリー‐おうちょう【デリー王朝】‥ワウテウ

13世紀初頭からムガル帝国の成立まで、デリーを中心として続いたイスラム王朝五つの総称。すなわち、奴隷・ハルジー・トゥグルク・サイイド・ロディー各王朝。→インド(表)

⇒デリー【Delhi】

テリー‐クロス【terry cloth】

けばを輪奈わなにして織った厚地の織物。タオル地。

デリート【delete】

削除すること。特に、コンピューター‐ディスプレー上の文字などを削除すること。

テリーヌ【terrine フランス】

(調理に用いる蓋付きの深い容器の名から)すりつぶして調味した肉・魚などを容器に詰め、湯煎にしてオーブンで焼いた料理。冷製のオードブルとする。

てり‐うそ【照鷽】

雄のウソの俗称。山家集「桃園の花にまがへる―の」

てり‐かえし【照り返し】‥カヘシ

てりかえすこと。反射。反照。「西日の―」

てり‐かえ・す【照り返す】‥カヘス

〔自五〕

日光や他から投射された光線を反射して照らす。

てり‐かがや・く【照り輝く】

〔自五〕

明るく光りかがやく。美しく光る。「朝日に―・く雪山」

デリカシー【delicacy】

繊細さ。感覚や感情のこまやかさ。「―に欠ける」

デリカテッセン【Delikatessen ドイツ】

ハム・ソーセージなど洋風の調理ずみ食品。また、それを売る店。

テリガラフ【telegraaf オランダ】

⇒テレグラフ

デリケート【delicate】

①繊細なさま。感じやすいさま。「―な神経」

②微妙で扱いが難しいさま。「―な問題」

てり‐ごまめ【照鱓】

ごまめを煎り、砂糖・醤油・味醂を煮詰めた汁で煎りつけてつやを付けたもの。正月の祝肴のひとつ。

てり‐こ・む【照り込む】

〔自五〕

日光がつよく照る。ひでりが長くつづく。

デリシャス【delicious】

(味・香りがよい、の意)リンゴの品種。アメリカ原産。果実は大形で、赤色で皮目ひもくが点状に目立つスターキング‐デリシャス、黄色のゴールデン‐デリシャスがある。

デリス【Derris ラテン】

マメ科の蔓性半木本。熱帯アジア原産の薬用植物。かつて小笠原で栽植。現在、野生化。強靱な茎は長さ20メートルに及ぶ。葉は羽状複葉。花は紅色の蝶形花。根は細長く、多量の有毒成分を含み、デリス根と称し農業用・家畜用殺虫剤の原料。トバ。

⇒デリス‐にゅうざい【デリス乳剤】

デリス‐にゅうざい【デリス乳剤】

殺虫剤の一種。デリス根の抽出物に石鹸などを混和し水に溶かした乳剤。

⇒デリス【Derris ラテン】

デリダ【Jacques Derrida】

フランスの哲学者。アルジェリア生れ。ポスト構造主義の思想家。脱構築の方法で西欧哲学のロゴス中心主義を批判。著「エクリチュールと差異」「グラマトロジーについて」など。(1930〜2004)

デリック【derrick】

1本の主柱とその脚部に斜めに取り付けたジブとから成るクレーン。ジブの先端にフックまたはバケットがあり、荷を水平・垂直に移動させる。俯仰起重機。デリック‐クレーン。

デリック

⇒デリー‐おうちょう【デリー王朝】

デリー【Derry】

イギリス、北アイルランド北西部にある都市。17世紀にロンドンの商人組合が植民し、ロンドンデリーとも称。人口10万4千(1996)。

デリー‐おうちょう【デリー王朝】‥ワウテウ

13世紀初頭からムガル帝国の成立まで、デリーを中心として続いたイスラム王朝五つの総称。すなわち、奴隷・ハルジー・トゥグルク・サイイド・ロディー各王朝。→インド(表)

⇒デリー【Delhi】

テリー‐クロス【terry cloth】

けばを輪奈わなにして織った厚地の織物。タオル地。

デリート【delete】

削除すること。特に、コンピューター‐ディスプレー上の文字などを削除すること。

テリーヌ【terrine フランス】

(調理に用いる蓋付きの深い容器の名から)すりつぶして調味した肉・魚などを容器に詰め、湯煎にしてオーブンで焼いた料理。冷製のオードブルとする。

てり‐うそ【照鷽】

雄のウソの俗称。山家集「桃園の花にまがへる―の」

てり‐かえし【照り返し】‥カヘシ

てりかえすこと。反射。反照。「西日の―」

てり‐かえ・す【照り返す】‥カヘス

〔自五〕

日光や他から投射された光線を反射して照らす。

てり‐かがや・く【照り輝く】

〔自五〕

明るく光りかがやく。美しく光る。「朝日に―・く雪山」

デリカシー【delicacy】

繊細さ。感覚や感情のこまやかさ。「―に欠ける」

デリカテッセン【Delikatessen ドイツ】

ハム・ソーセージなど洋風の調理ずみ食品。また、それを売る店。

テリガラフ【telegraaf オランダ】

⇒テレグラフ

デリケート【delicate】

①繊細なさま。感じやすいさま。「―な神経」

②微妙で扱いが難しいさま。「―な問題」

てり‐ごまめ【照鱓】

ごまめを煎り、砂糖・醤油・味醂を煮詰めた汁で煎りつけてつやを付けたもの。正月の祝肴のひとつ。

てり‐こ・む【照り込む】

〔自五〕

日光がつよく照る。ひでりが長くつづく。

デリシャス【delicious】

(味・香りがよい、の意)リンゴの品種。アメリカ原産。果実は大形で、赤色で皮目ひもくが点状に目立つスターキング‐デリシャス、黄色のゴールデン‐デリシャスがある。

デリス【Derris ラテン】

マメ科の蔓性半木本。熱帯アジア原産の薬用植物。かつて小笠原で栽植。現在、野生化。強靱な茎は長さ20メートルに及ぶ。葉は羽状複葉。花は紅色の蝶形花。根は細長く、多量の有毒成分を含み、デリス根と称し農業用・家畜用殺虫剤の原料。トバ。

⇒デリス‐にゅうざい【デリス乳剤】

デリス‐にゅうざい【デリス乳剤】

殺虫剤の一種。デリス根の抽出物に石鹸などを混和し水に溶かした乳剤。

⇒デリス【Derris ラテン】

デリダ【Jacques Derrida】

フランスの哲学者。アルジェリア生れ。ポスト構造主義の思想家。脱構築の方法で西欧哲学のロゴス中心主義を批判。著「エクリチュールと差異」「グラマトロジーについて」など。(1930〜2004)

デリック【derrick】

1本の主柱とその脚部に斜めに取り付けたジブとから成るクレーン。ジブの先端にフックまたはバケットがあり、荷を水平・垂直に移動させる。俯仰起重機。デリック‐クレーン。

デリック

てり‐つ・ける【照り付ける】

〔自下一〕[文]てりつ・く(下二)

日がつよく照る。きびしく照る。「真夏の太陽が―・ける」

てり‐つゆ【照り梅雨】

(→)空梅雨からつゆに同じ。

てりてり‐ぼうず【照り照り坊主】‥バウ‥

⇒てるてるぼうず

てり‐とお・る【照り徹る】‥トホル

〔自四〕

隅々まで照る。てり渡る。

てり‐どし【照り歳】

晴天の多い年。

てり‐どよう【照り土用】

夏の土用を通じて雨が降らず、酷暑がつづくこと。〈[季]夏〉

テリトリー【territory】

①領域。分野。勢力圏。

②〔生〕(→)「縄張り」3に同じ。

てり‐は【照葉】

(紅葉して)美しく照り輝く草木の葉。〈[季]秋〉

⇒てりは‐きょうげん【照葉狂言】

⇒てりは‐ぼく【照葉木】

てり‐は・える【照り映える】

〔自下一〕[文]てりは・ゆ(下二)

光をうけて美しく輝く。「日に―・える紅葉」

てりは‐きょうげん【照葉狂言】‥キヤウ‥

①(「テニハ俄狂言」の略訛とも、照葉という女性が始めたからともいう)能や能狂言を歌舞伎風にくずしたもの。はやり歌や小唄や踊りを交え、三味線を囃子はやしに加える。今様能狂言。吾妻能狂言。泉祐せんすけ能。

②泉鏡花の小説。1896年(明治29)読売新聞に発表。両親を失った不幸な少年貢みつぎが年上の照葉狂言の女芸人に純真な思慕を寄せる浪漫的な作品。

⇒てり‐は【照葉】

てり‐はたた・く【照りはたたく】

〔自四〕

日が照ったり、雷鳴がしたりする。竹取物語「みな月の―・くにもさはらず来たり」

デリバティブ

(derivative financial instruments)債券・株式など本来の金融商品から派生した金融商品。先物取引・オプション取引・スワップ取引などがある。金融派生商品。派生証券。

⇒デリバティブ‐とりひき【デリバティブ取引】

デリバティブ‐とりひき【デリバティブ取引】

(→)派生商品取引に同じ。

⇒デリバティブ

てり‐はふ【照り破風】

(→)反そり破風に同じ。

てりは‐ぼく【照葉木】

オトギリソウ科の常緑高木。高さ約25メートル。熱帯の海岸に多く、同属のフクギとともに沖縄・小笠原で防風林とされる。葉は対生し長楕円形、光沢がある。花は白色。木材は建築・器具用。種子から灯油をとる。タマナ。

⇒てり‐は【照葉】

デリバリー【delivery】

配達。配送。

てり‐ふ【照布】

上等の白麻布。茶家で茶巾に用いる。

てり‐ふ【照斑】

鼈甲べっこうの斑のつやのよいもの。

てり‐ふり【照り降り】

①照ることと降ること。晴天と雨天。

②平穏と不穏。状態が安定していないことのたとえ。浄瑠璃、信州川中島合戦「さてさてそろはぬ人の心の―や」

③「照り降り傘」の略。

⇒てりふり‐あめ【照り降り雨】

⇒てりふり‐がさ【照り降り傘】

⇒てりふり‐なし【照り降り無し】

てりふり‐あめ【照り降り雨】

照ったと思うと降り出し、降り出したかと思うと照り、見定めのつかない雨。

⇒てり‐ふり【照り降り】

てりふり‐がさ【照り降り傘】

晴天には日傘とし、雨天には雨傘とする、晴雨兼用の傘。両天。

⇒てり‐ふり【照り降り】

てりふり‐なし【照り降り無し】

①天候に影響されないこと。

②周囲の状況にかかわりなく確実なこと。

⇒てり‐ふり【照り降り】

てり‐やき【照焼】

魚の切り身などに、味醂・醤油などを合わせたたれをつけて、つやよく焼くこと。また、その焼いたもの。

てりゅう‐だん【手榴弾】‥リウ‥

⇒しゅりゅうだん

て‐りょうじ【手療治】‥レウヂ

医者にかからずに自分で療治すること。

て‐りょうり【手料理】‥レウ‥

料理屋などに注文せずに自分で作った料理。手製の料理。家庭料理。「母の―」

てり‐わた・る【照り渡る】

〔自五〕

一面に照る。隅々まで照る。

デリンジャー‐げんしょう【デリンジャー現象】‥シヤウ

10分から数十分にわたって急激に起こる短波通信の障害。太陽面の爆発現象によって地球大気上層の電離層に起こる異常によると考えられる。アメリカの物理学者デリンジャー(J. H. Dellinger1886〜1962)が発見。

テル【tell】

(アラビア語で丘の意)西アジアを中心に分布する丘状の遺跡。同じ場所に家屋の建築と崩壊が繰り返された結果、遺構の日乾し煉瓦や石材が層をなして堆積したもの。遺丘。テペ。タペ。

て・る【照る】

〔自五〕

①太陽や月が光を放つ。かがやく。ひかる。万葉集2「朝日―・る佐太の岡辺に」。「―・る日曇る日」

②つやがよい。美しく光る。万葉集20「花にほひ―・りて立てるは愛はしき誰が妻」

③(「面おもて照る」の略)能楽で、顔面が少し上向きになるのをいう。

↔曇る

て‐る

テイルの約。花暦八笑人「筋は出来―か」。「雨が降っ―」

でる【出る】

〔自下一〕

(文語「いづ」から)

➊現れる。姿を現す。

①現れる。「月が出る」「悪い結果が出る」「お茶が出る」「答えが出る」

②出席する。出場する。出勤する。出演する。「会議に出る」「テレビに出る」

③のり出す。登場する。立候補する。「実業界に出る」「選挙に出る」

④ある態度をとる。「攻撃に出る」「下手したてに出る」

⑤芸者などになる。

⑥出版物に載る。「その話が新聞に出た」

⑦出版される。「新年号はまだ出ない」

⑧売れる。「これはよく出る品だ」

⑨見つかる。「とられた財布が出た」

➋内から外に移る。

①外部に行く。去る。鹿の子餅「そこから出る所ぢゃない」。「庭に出る」「家を出る」

②出発する。出立する。「ずっと前に船は出てしまった」

③余った部分がはみ出す。「足が出る」「三日を出ずに仕上げます」

④卒業する。「学校を出る」

⑤行き着く。「この道を行けば駅に出る」

➌源から起こる。

①発生する。「火が出る」

②わき出る。「温泉が出る」

③産出される。「静岡では茶が出る」

④系統を引いている。「この言葉は中国語から出ている」「あの人は近衛の一族から出た人だ」

⑤吹きはじめる。「風が出て来た」

⑥洪水になる。「水が出る」

⑦与えられる。「お暇が出る」「許しが出る」

➍(東北地方などで)出来る。

⇒出る杭は打たれる

⇒出る所へ出る

⇒出ると負け

⇒出る船の纜を引く

⇒出る幕ではない

テル‐アヴィヴ‐ヤッフォ【Tel Aviv-Yafo】

イスラエル西部の都市。地中海に臨み、古代からの港町ヤッフォ(ヤッファ)と1909年建設のユダヤ人居住地テル‐アヴィヴとが50年合併。同国の経済・外交・文化の中心。人口36万7千(2004)。別称、テル‐アヴィヴ‐ジャッファ。略称、テル‐アヴィヴ。

てる‐かがみ【照鏡】

くもりのない鏡。ますみのかがみ。万葉集17「―倭文しつにとりそへ」

てり‐つ・ける【照り付ける】

〔自下一〕[文]てりつ・く(下二)

日がつよく照る。きびしく照る。「真夏の太陽が―・ける」

てり‐つゆ【照り梅雨】

(→)空梅雨からつゆに同じ。

てりてり‐ぼうず【照り照り坊主】‥バウ‥

⇒てるてるぼうず

てり‐とお・る【照り徹る】‥トホル

〔自四〕

隅々まで照る。てり渡る。

てり‐どし【照り歳】

晴天の多い年。

てり‐どよう【照り土用】

夏の土用を通じて雨が降らず、酷暑がつづくこと。〈[季]夏〉

テリトリー【territory】

①領域。分野。勢力圏。

②〔生〕(→)「縄張り」3に同じ。

てり‐は【照葉】

(紅葉して)美しく照り輝く草木の葉。〈[季]秋〉

⇒てりは‐きょうげん【照葉狂言】

⇒てりは‐ぼく【照葉木】

てり‐は・える【照り映える】

〔自下一〕[文]てりは・ゆ(下二)

光をうけて美しく輝く。「日に―・える紅葉」

てりは‐きょうげん【照葉狂言】‥キヤウ‥

①(「テニハ俄狂言」の略訛とも、照葉という女性が始めたからともいう)能や能狂言を歌舞伎風にくずしたもの。はやり歌や小唄や踊りを交え、三味線を囃子はやしに加える。今様能狂言。吾妻能狂言。泉祐せんすけ能。

②泉鏡花の小説。1896年(明治29)読売新聞に発表。両親を失った不幸な少年貢みつぎが年上の照葉狂言の女芸人に純真な思慕を寄せる浪漫的な作品。

⇒てり‐は【照葉】

てり‐はたた・く【照りはたたく】

〔自四〕

日が照ったり、雷鳴がしたりする。竹取物語「みな月の―・くにもさはらず来たり」

デリバティブ

(derivative financial instruments)債券・株式など本来の金融商品から派生した金融商品。先物取引・オプション取引・スワップ取引などがある。金融派生商品。派生証券。

⇒デリバティブ‐とりひき【デリバティブ取引】

デリバティブ‐とりひき【デリバティブ取引】

(→)派生商品取引に同じ。

⇒デリバティブ

てり‐はふ【照り破風】

(→)反そり破風に同じ。

てりは‐ぼく【照葉木】

オトギリソウ科の常緑高木。高さ約25メートル。熱帯の海岸に多く、同属のフクギとともに沖縄・小笠原で防風林とされる。葉は対生し長楕円形、光沢がある。花は白色。木材は建築・器具用。種子から灯油をとる。タマナ。

⇒てり‐は【照葉】

デリバリー【delivery】

配達。配送。

てり‐ふ【照布】

上等の白麻布。茶家で茶巾に用いる。

てり‐ふ【照斑】

鼈甲べっこうの斑のつやのよいもの。

てり‐ふり【照り降り】

①照ることと降ること。晴天と雨天。

②平穏と不穏。状態が安定していないことのたとえ。浄瑠璃、信州川中島合戦「さてさてそろはぬ人の心の―や」

③「照り降り傘」の略。

⇒てりふり‐あめ【照り降り雨】

⇒てりふり‐がさ【照り降り傘】

⇒てりふり‐なし【照り降り無し】

てりふり‐あめ【照り降り雨】

照ったと思うと降り出し、降り出したかと思うと照り、見定めのつかない雨。

⇒てり‐ふり【照り降り】

てりふり‐がさ【照り降り傘】

晴天には日傘とし、雨天には雨傘とする、晴雨兼用の傘。両天。

⇒てり‐ふり【照り降り】

てりふり‐なし【照り降り無し】

①天候に影響されないこと。

②周囲の状況にかかわりなく確実なこと。

⇒てり‐ふり【照り降り】

てり‐やき【照焼】

魚の切り身などに、味醂・醤油などを合わせたたれをつけて、つやよく焼くこと。また、その焼いたもの。

てりゅう‐だん【手榴弾】‥リウ‥

⇒しゅりゅうだん

て‐りょうじ【手療治】‥レウヂ

医者にかからずに自分で療治すること。

て‐りょうり【手料理】‥レウ‥

料理屋などに注文せずに自分で作った料理。手製の料理。家庭料理。「母の―」

てり‐わた・る【照り渡る】

〔自五〕

一面に照る。隅々まで照る。

デリンジャー‐げんしょう【デリンジャー現象】‥シヤウ

10分から数十分にわたって急激に起こる短波通信の障害。太陽面の爆発現象によって地球大気上層の電離層に起こる異常によると考えられる。アメリカの物理学者デリンジャー(J. H. Dellinger1886〜1962)が発見。

テル【tell】

(アラビア語で丘の意)西アジアを中心に分布する丘状の遺跡。同じ場所に家屋の建築と崩壊が繰り返された結果、遺構の日乾し煉瓦や石材が層をなして堆積したもの。遺丘。テペ。タペ。

て・る【照る】

〔自五〕

①太陽や月が光を放つ。かがやく。ひかる。万葉集2「朝日―・る佐太の岡辺に」。「―・る日曇る日」

②つやがよい。美しく光る。万葉集20「花にほひ―・りて立てるは愛はしき誰が妻」

③(「面おもて照る」の略)能楽で、顔面が少し上向きになるのをいう。

↔曇る

て‐る

テイルの約。花暦八笑人「筋は出来―か」。「雨が降っ―」

でる【出る】

〔自下一〕

(文語「いづ」から)

➊現れる。姿を現す。

①現れる。「月が出る」「悪い結果が出る」「お茶が出る」「答えが出る」

②出席する。出場する。出勤する。出演する。「会議に出る」「テレビに出る」

③のり出す。登場する。立候補する。「実業界に出る」「選挙に出る」

④ある態度をとる。「攻撃に出る」「下手したてに出る」

⑤芸者などになる。

⑥出版物に載る。「その話が新聞に出た」

⑦出版される。「新年号はまだ出ない」

⑧売れる。「これはよく出る品だ」

⑨見つかる。「とられた財布が出た」

➋内から外に移る。

①外部に行く。去る。鹿の子餅「そこから出る所ぢゃない」。「庭に出る」「家を出る」

②出発する。出立する。「ずっと前に船は出てしまった」

③余った部分がはみ出す。「足が出る」「三日を出ずに仕上げます」

④卒業する。「学校を出る」

⑤行き着く。「この道を行けば駅に出る」

➌源から起こる。

①発生する。「火が出る」

②わき出る。「温泉が出る」

③産出される。「静岡では茶が出る」

④系統を引いている。「この言葉は中国語から出ている」「あの人は近衛の一族から出た人だ」

⑤吹きはじめる。「風が出て来た」

⑥洪水になる。「水が出る」

⑦与えられる。「お暇が出る」「許しが出る」

➍(東北地方などで)出来る。

⇒出る杭は打たれる

⇒出る所へ出る

⇒出ると負け

⇒出る船の纜を引く

⇒出る幕ではない

テル‐アヴィヴ‐ヤッフォ【Tel Aviv-Yafo】

イスラエル西部の都市。地中海に臨み、古代からの港町ヤッフォ(ヤッファ)と1909年建設のユダヤ人居住地テル‐アヴィヴとが50年合併。同国の経済・外交・文化の中心。人口36万7千(2004)。別称、テル‐アヴィヴ‐ジャッファ。略称、テル‐アヴィヴ。

てる‐かがみ【照鏡】

くもりのない鏡。ますみのかがみ。万葉集17「―倭文しつにとりそへ」

[漢]寺🔗⭐🔉

寺 字形

筆順

筆順

〔土部3画/6画/教育/2791・3B7B〕

〔音〕ジ(呉)

〔訓〕てら

[意味]

①仏道の修行や仏事を行う所。てら。「寺院・寺観・仏寺・末寺・国分寺」

②庶務・雑用を処理する役所。「鴻臚こうろ寺・大理寺」

③高貴の人の身辺に付き添う。(同)侍。「寺人・宦寺かんじ」

[解字]

もと、寸部3画。形声。上半部は「之」の原形で音符、足で進む意。「寸」は手。手足を使って働く意から②③の意を生じた。①は、漢代に西域から来た僧を鴻臚寺こうろじという異国人を接待する役所に泊めたことから。

[下ツキ

宦寺・径山寺・社寺・随徳寺・廃寺・仏寺・本寺・末寺

〔土部3画/6画/教育/2791・3B7B〕

〔音〕ジ(呉)

〔訓〕てら

[意味]

①仏道の修行や仏事を行う所。てら。「寺院・寺観・仏寺・末寺・国分寺」

②庶務・雑用を処理する役所。「鴻臚こうろ寺・大理寺」

③高貴の人の身辺に付き添う。(同)侍。「寺人・宦寺かんじ」

[解字]

もと、寸部3画。形声。上半部は「之」の原形で音符、足で進む意。「寸」は手。手足を使って働く意から②③の意を生じた。①は、漢代に西域から来た僧を鴻臚寺こうろじという異国人を接待する役所に泊めたことから。

[下ツキ

宦寺・径山寺・社寺・随徳寺・廃寺・仏寺・本寺・末寺

筆順

筆順

〔土部3画/6画/教育/2791・3B7B〕

〔音〕ジ(呉)

〔訓〕てら

[意味]

①仏道の修行や仏事を行う所。てら。「寺院・寺観・仏寺・末寺・国分寺」

②庶務・雑用を処理する役所。「鴻臚こうろ寺・大理寺」

③高貴の人の身辺に付き添う。(同)侍。「寺人・宦寺かんじ」

[解字]

もと、寸部3画。形声。上半部は「之」の原形で音符、足で進む意。「寸」は手。手足を使って働く意から②③の意を生じた。①は、漢代に西域から来た僧を鴻臚寺こうろじという異国人を接待する役所に泊めたことから。

[下ツキ

宦寺・径山寺・社寺・随徳寺・廃寺・仏寺・本寺・末寺

〔土部3画/6画/教育/2791・3B7B〕

〔音〕ジ(呉)

〔訓〕てら

[意味]

①仏道の修行や仏事を行う所。てら。「寺院・寺観・仏寺・末寺・国分寺」

②庶務・雑用を処理する役所。「鴻臚こうろ寺・大理寺」

③高貴の人の身辺に付き添う。(同)侍。「寺人・宦寺かんじ」

[解字]

もと、寸部3画。形声。上半部は「之」の原形で音符、足で進む意。「寸」は手。手足を使って働く意から②③の意を生じた。①は、漢代に西域から来た僧を鴻臚寺こうろじという異国人を接待する役所に泊めたことから。

[下ツキ

宦寺・径山寺・社寺・随徳寺・廃寺・仏寺・本寺・末寺

広辞苑に「寺」で始まるの検索結果 1-97。もっと読み込む