複数辞典一括検索+![]()

![]()

○心が洗われるこころがあらわれる🔗⭐🔉

○心が洗われるこころがあらわれる

ある事柄に感動して、心の中が水で濯すすがれたように清められる。「美しい歌声に―」

⇒こころ【心】

こころ‐がえ【心替え】‥ガヘ

心を入れかえること。心をかえて別な心となること。古今和歌集恋「―するものにもが片恋は苦しきものと人にしらせむ」

○心が通うこころがかよう🔗⭐🔉

○心が通うこころがかよう

お互いの気持が伝わり合う。「心の通い合った夫婦」

⇒こころ【心】

こころ‐がかり【心掛り・心懸り】

心にかかること。心配。気がかり。狂言、墨塗「それは―にござるが」

○心が軽いこころがかるい🔗⭐🔉

○心が軽いこころがかるい

気がかりなことや悩みがなく、楽な気持である。

⇒こころ【心】

○心が挫けるこころがくじける🔗⭐🔉

○心が挫けるこころがくじける

何かをきっかけに勇気や気力などが弱まり衰える。

⇒こころ【心】

こころ‐がけ【心掛け・心懸け】

常に心に用意していること。日頃の心がまえ。たしなみ。「―のよい人」

こころがけ‐た‐もの【心掛けた者】

心得のある者。狂言、武悪「あいつはすすどいやつで、―ぢや程に」

こころ‐が・ける【心掛ける・心懸ける】

〔他下一〕[文]こころが・く(下二)

(古くは清音)

①常に心にとどめる。常に注意して努力する。こころざす。基佐集「腰折れをも―・くる人」。「倹約を―・ける」「健康に―・ける」

②忘れずに思う。源氏物語末摘花「頭の君―・けたるをもてはなれて」

こころ‐がさ【心嵩】

気持の大きいこと。一説に、考えが深いこと。太平記7「家富み一族広うして―あるものにて候」

○心が騒ぐこころがさわぐ🔗⭐🔉

○心が騒ぐこころがさわぐ

気がかりや心配で心が穏やかでなくなる。むなさわぎがする。

⇒こころ【心】

○心が沈むこころがしずむ🔗⭐🔉

○心が沈むこころがしずむ

晴れ晴れせず、暗い気持になる。憂鬱になる。

⇒こころ【心】

こころ‐がね【心がね】🔗⭐🔉

○心が弾むこころがはずむ🔗⭐🔉

○心が弾むこころがはずむ

楽しさや期待のために気分が浮かれる。

⇒こころ【心】

こころ‐がまえ【心構え】‥ガマヘ

心にかけて待ち受けること。心の用意。覚悟。心がけ。源氏物語若紫「残りの齢よわいゆたかに経ふべき―も二なくしたりけり」。「―ができていない」

○心が乱れるこころがみだれる🔗⭐🔉

○心が乱れるこころがみだれる

あれこれと思いわずらい、ふだんの冷静さが失われる。

⇒こころ【心】

こころ‐から【心から】

①心ゆえ。心が原因で。万葉集4「恋草を力車に七車積みて恋ふらくわが―」

②心の底から。まごころをこめて。「―お祝い申し上げます」

こころ‐がら【心柄】

①心のもちかた。性格。気質。

②(「心から」の転)自分の心が原因でそうなること。自業自得。浄瑠璃、摂州合邦辻「―とは言ひながら、おおすべなかろ苦しかろ」

こころ‐がる【心軽】

①心のかるがるしいさま。深慮のないこと。落着きがないこと。

②気軽きがるなこと。

こころ‐かる・し【心軽し】

〔形ク〕

軽率である。気が変わりやすい。伊勢物語「出でていなば―・しと言ひやせむ」

こころ‐かろ・し【心軽し】

〔形ク〕

(→)「こころかるし」に同じ。

こころ‐がわり【心変り】‥ガハリ

①心が他に移ること。変心。源氏物語浮舟「いかなる人の―を見習ひて」。「恋人の―に悩む」

②心がいつもの状態ではなくなること。気が転倒すること。源氏物語幻「かく―し給へるやうに人の言ひ伝ふべき頃ほひをだに」

こころ‐きき【心利き】

気が利いていること。また、その人。心ぎき。狂言、今参「きやつは―ぢや」

こころ‐きたな・し【心汚し】

〔形ク〕

心がいさぎよくない。邪念が捨てきれない。源氏物語梅枝「―・き判者はんざなめりときらひ給ふ」

こころ‐ぎも【心肝】

①心の中。たましい。源氏物語桐壺「参りてはいとど心苦しう―も尽くるやうになむ」

②考え。思慮。落窪物語2「―もなく、相思ひ奉らざりしものを」

こころ‐ぎよう【心器用】

心のかしこいこと。浄瑠璃、津国女夫池「なうかわいや、娘も―者」

こころ‐きよ・し【心清し】

〔形ク〕

いさぎよい。心に邪念がない。源氏物語夕顔「今なむ阿弥陀仏の御光も―・く待たれ侍るべき」

こころ‐ぎれ【心切れ】

連歌・俳諧で、句の中に切字きれじが用いられてはいないが、心のうちに句切をよみとれること。また、その句。

こころ‐ぎわ【心際】‥ギハ

事に臨んでの心のありよう。こころね。浜松中納言物語4「故宮亡うせ給ひぬると見し程の―は、物やはおぼえし」

こころ‐ぐ・し【心ぐし】

〔形ク〕

気持が晴れない。心が切なく苦しい。万葉集4「春日山霞たなびき―・く照れる月夜つくよに独りかも寝む」

こころ‐ぐせ【心癖】

生まれついた心の傾向。性癖。源氏物語真木柱「今更に人の―もこそとおぼしながら」

こころ‐くだき【心砕き】

あれやこれや考えて思い乱れること。忠岑集「夢にだにつれなき人の面影を頼みもはてじ―に」

こころ‐くだ・く【心砕く】

〔自下二〕

さまざまに物を思って心が乱れる。思い苦しむ。万葉集4「むらぎもの―・けてかくばかりあが恋ふらくを」

こころ‐くばり【心配り】

あちこちへ気を配ること。心づかい。配慮。

こころ‐ぐま【心隈】

心にわだかまりがあること。風葉和歌集釈教「―我は隔てて思はぬに何ゆゑ人の恨みがほなる」

こころ‐ぐみ【心組み】

かねてから思い設けていること。心がまえ。「その―でいた」

こころ‐くらべ【心競べ】

互いに意地を張り合うこと。源氏物語夕顔「あいなかりける―どもかな」

こころ‐ぐるし・い【心苦しい】

〔形〕[文]こころぐる・し(シク)

①心に苦しく思う。つらくてやりきれない。万葉集9「荒山中に送り置きて帰らふ見れば―・しも」

②いたわしい。気の毒である。伊勢物語「岩木にしあらねば―・しとや思ひけむ」

③すまない気持がする。「こんなにまでしていただいて―・く存じます」

こころ‐けがし【心汚し】

いさぎよい心をけがすこと。邪念をおこすこと。大鏡道長「ありなれし契りは絶えで今更に―に千代といふらむ」

こころ‐げそう【心化粧】‥サウ

よく思われたいと思う相手に対して心をつくろいかまえること。源氏物語蛍「―して宮を待ち聞えたまふも」

○心が疲れるしんがつかれる🔗⭐🔉

○心が疲れるしんがつかれる

過度の気遣いや、物事に集中したため、精神的に疲れる。神経が疲れる。

⇒しん【心】

しん‐がっこう【神学校】‥ガクカウ

(seminary)キリスト教神学の研究と、教会奉仕者、特に宣教をつかさどる教職者の養成とを行う学校。

しんか‐でん【神嘉殿】

①平安京大内裏の中和院の正殿。天皇が新嘗にいなめ祭・神今食じんごんじきで神を祭る所。中殿。中院。正庁。

②皇居の皇霊殿の西に南面して建てた建物。新嘗祭・神嘗かんなめ祭を行い、また、南庭で四方拝を行う。

しん‐かなづかい【新仮名遣】‥ヅカヒ

(歴史的仮名遣を旧仮名遣というのに対して)現代仮名遣のこと。

しん‐がね【心金】

①鋳型の砂のくずれ落ちるのを防ぎ、砂を補強するために鋳型内に埋めこむ針金または棒などの総称。

②リング鍛造や中空鍛造を行うとき、荒地(仕上げ前の途中の形状)の中心孔に入れてそれと金敷との間で鍛造を行う道具。

じん‐がね【陣鐘・陣鉦】ヂン‥

陣中で軍勢の進退の合図に鳴らす銅鑼どらまたは半鐘。

しんか‐はっせい‐がく【進化発生学】‥クワ‥

(evolutionary developmental biology)発生生物学的知見から進化現象を解明しようとする研究分野。20世紀末に始まる。古典的な比較発生学と区別してこう呼ぶ。進化発生生物学。エヴォ‐デヴォ。

⇒しん‐か【進化】

しんか‐ひこう【心下痞 】‥カウ

(「痞」はつかえ感の意)漢方の腹診で、みずおちの部分が硬く抵抗感のある症状。

⇒しん‐か【心下】

しん‐かぶ【新株】

株式会社が増資や株式分割のために新たに発行する株式。↔旧株。

⇒しんかぶ‐おち【新株落】

⇒しんかぶ‐ひきうけ‐けん【新株引受権】

⇒しんかぶひきうけけんつき‐しゃさい【新株引受権付社債】

⇒しんかぶ‐よやく‐けん【新株予約権】

⇒しんかぶよやくけんつき‐しゃさい【新株予約権付社債】

しん‐がふ【新楽府】

古楽府に対して、唐代に新しく楽府題を立てた詩。現実の社会・政治状況をふまえ、作者の見解を明確に打ち出すもの。杜甫を先駆とし、白居易の「新楽府五十首」が代表的。

しんかぶ‐おち【新株落】

旧株に割り当てられる新株を取得する権利が、株主割当期日を過ぎたために失われること。→権利落。

⇒しん‐かぶ【新株】

しん‐かぶき【新歌舞伎】

西洋近代劇の影響を受けた、座付でない作者の新作歌舞伎の総称。1890年代から1950年代に書かれた。「桐一葉」「修禅寺物語」「元禄忠臣蔵」など。

しん‐かぶきじゅうはちばん【新歌舞伎十八番】‥ジフ‥

市川家の古い歌舞伎十八番に対して、7代団十郎および9代団十郎の当り芸をえらんだもの。前者は荒事物の古典劇であるのに対して、後者は活歴物の新作が多い。地震加藤・鏡獅子・紅葉狩・大森彦七・酒井の太鼓・船弁慶・文覚勧進帳・高時・左小刀・釣狐・素襖落・二人袴など三十余種。新十八番。

しんかぶ‐ひきうけ‐けん【新株引受権】

新株を他の者より優先的に引き受ける権利。

⇒しん‐かぶ【新株】

しんかぶひきうけけんつき‐しゃさい【新株引受権付社債】

起債会社の新株を一定価格で買い取る権利の付いた社債。2001年の商法改正で廃止。→新株予約権付社債→ワラント債。

⇒しん‐かぶ【新株】

しんかぶ‐よやく‐けん【新株予約権】

新株の発行または株式の移転時に、あらかじめ定めた価格で株式を取得できる権利。

⇒しん‐かぶ【新株】

しんかぶよやくけんつき‐しゃさい【新株予約権付社債】

新株予約権を付した社債。従来の転換社債や新株引受権付社債の一部などがこれに当たる。

⇒しん‐かぶ【新株】

しん‐かべ【真壁】

柱を外面に見せた壁。普通の和風の家屋に用いる。→大壁

シンガポール【Singapore・新嘉坡】

(梵語で「獅子の都」の意)

①マレー半島の最南端の島。その属島と共に構成する共和国。1819年イギリス植民地、1963年イギリスから独立し、マレーシア連邦の一州になったが、65年分離独立。住民の約4分の3が華人。面積618平方キロメートル。人口424万(2004)。→東南アジア(図)。

②1の首都。シンガポール島南岸にあり、交通・軍事上の要地。また工業・金融の中心。東南アジアの貿易上の拠点として発展。もとイギリスの極東における根拠地。星港。

シンガポール

撮影:田沼武能

】‥カウ

(「痞」はつかえ感の意)漢方の腹診で、みずおちの部分が硬く抵抗感のある症状。

⇒しん‐か【心下】

しん‐かぶ【新株】

株式会社が増資や株式分割のために新たに発行する株式。↔旧株。

⇒しんかぶ‐おち【新株落】

⇒しんかぶ‐ひきうけ‐けん【新株引受権】

⇒しんかぶひきうけけんつき‐しゃさい【新株引受権付社債】

⇒しんかぶ‐よやく‐けん【新株予約権】

⇒しんかぶよやくけんつき‐しゃさい【新株予約権付社債】

しん‐がふ【新楽府】

古楽府に対して、唐代に新しく楽府題を立てた詩。現実の社会・政治状況をふまえ、作者の見解を明確に打ち出すもの。杜甫を先駆とし、白居易の「新楽府五十首」が代表的。

しんかぶ‐おち【新株落】

旧株に割り当てられる新株を取得する権利が、株主割当期日を過ぎたために失われること。→権利落。

⇒しん‐かぶ【新株】

しん‐かぶき【新歌舞伎】

西洋近代劇の影響を受けた、座付でない作者の新作歌舞伎の総称。1890年代から1950年代に書かれた。「桐一葉」「修禅寺物語」「元禄忠臣蔵」など。

しん‐かぶきじゅうはちばん【新歌舞伎十八番】‥ジフ‥

市川家の古い歌舞伎十八番に対して、7代団十郎および9代団十郎の当り芸をえらんだもの。前者は荒事物の古典劇であるのに対して、後者は活歴物の新作が多い。地震加藤・鏡獅子・紅葉狩・大森彦七・酒井の太鼓・船弁慶・文覚勧進帳・高時・左小刀・釣狐・素襖落・二人袴など三十余種。新十八番。

しんかぶ‐ひきうけ‐けん【新株引受権】

新株を他の者より優先的に引き受ける権利。

⇒しん‐かぶ【新株】

しんかぶひきうけけんつき‐しゃさい【新株引受権付社債】

起債会社の新株を一定価格で買い取る権利の付いた社債。2001年の商法改正で廃止。→新株予約権付社債→ワラント債。

⇒しん‐かぶ【新株】

しんかぶ‐よやく‐けん【新株予約権】

新株の発行または株式の移転時に、あらかじめ定めた価格で株式を取得できる権利。

⇒しん‐かぶ【新株】

しんかぶよやくけんつき‐しゃさい【新株予約権付社債】

新株予約権を付した社債。従来の転換社債や新株引受権付社債の一部などがこれに当たる。

⇒しん‐かぶ【新株】

しん‐かべ【真壁】

柱を外面に見せた壁。普通の和風の家屋に用いる。→大壁

シンガポール【Singapore・新嘉坡】

(梵語で「獅子の都」の意)

①マレー半島の最南端の島。その属島と共に構成する共和国。1819年イギリス植民地、1963年イギリスから独立し、マレーシア連邦の一州になったが、65年分離独立。住民の約4分の3が華人。面積618平方キロメートル。人口424万(2004)。→東南アジア(図)。

②1の首都。シンガポール島南岸にあり、交通・軍事上の要地。また工業・金融の中心。東南アジアの貿易上の拠点として発展。もとイギリスの極東における根拠地。星港。

シンガポール

撮影:田沼武能

マーライオン

撮影:小松義夫

マーライオン

撮影:小松義夫

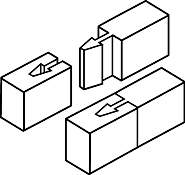

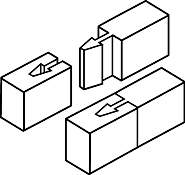

しん‐かまつぎ【真鎌継】

桁・土台などの継手の一種。継手の真下にこれを支えるものがある時に行う。

真鎌継

しん‐かまつぎ【真鎌継】

桁・土台などの継手の一種。継手の真下にこれを支えるものがある時に行う。

真鎌継

しん‐から【心から】

〔副〕

心の底から。梅暦「―かうといふ気もねへが」。「―惚れた」

しん‐がら【新柄】

今までにない新しい柄。「―の浴衣」

しん‐がり【殿】

(シリガリ(後駆)の音便)

①軍隊を引き上げる際、最後尾にあって、追って来る敵を防ぐこと。また、その部隊。あとぞなえ。しっぱらい。椿説弓張月前編「八代やつしろ―して飛矢ながれやに当る」。「―をつとめる」

②隊列・序列などの最後のもの。最後尾。「―に控える」

⇒しんがり‐ぞなえ【殿備え】

しんがり‐ぞなえ【殿備え】‥ゾナヘ

しんがりとなる部隊。

⇒しん‐がり【殿】

しんか‐ろん【進化論】‥クワ‥

(evolution theoryの加藤弘之による訳語)生物のそれぞれの種は、神によって個々に創造されたものでなく、極めて簡単な原始生物から進化してきたものであるという説。1859年、ダーウィンが体系づけたことによって広く社会の注目をひき、以後、文化一般に多大の影響を与えた。また一般的には進化に関する諸種の議論・研究。狭くは進化の原因についての議論。→ダーウィニズム。

⇒しん‐か【進化】

しんかろんてき‐にんしきろん【進化論的認識論】‥クワ‥

知識の獲得過程を生物の進化過程になぞらえ、認識論を自然主義的に捉え直そうとする試み。ポパーは、仮説の提起と反証のプロセスを突然変異と自然選択のプロセスに類比した。

⇒しん‐か【進化】

しんかろんてき‐りんりせつ【進化論的倫理説】‥クワ‥

(evolutionary ethics)進化論によって道徳の起源を説明しようとしたダーウィンの説や、適者生存という進化の法則に従うことが道徳の目的と一致するとしたスペンサーなどの説をいう。現代では社会生物学がこの立場を代表する。

⇒しん‐か【進化】

しん‐かん【心肝】

①心臓と肝臓。→五臓。

②こころ。また、まごころ。平家物語1「御託宣ありければ、―にそうて、ことにたつとくおぼしめし」。「―に徹する」

しんかん【申鑒】

後漢末の政治・社会を論じた書。5巻。後漢の荀悦撰。献帝に捧呈し、帝鑑としようとした。後世、「荀子」に対して「小荀子」という。

しん‐かん【身幹】

からだ。躯幹。

しん‐かん【辛艱】

つらいなやみ。辛苦。

しんかん【辰韓】

古代朝鮮の三韓の一つ。漢江以南、今の慶尚北道東北部にあった部族国家(3世紀ごろ12国に分立)の総称。この中の斯盧しらによって統合され、356年、新羅となった。

しん‐かん【信管】‥クワン

炸薬に点火して弾丸を炸裂させるため、弾頭または弾底につける起爆装置。弾道の或る1点で弾丸を炸裂させる時限信管、目標に衝突した時に弾丸を爆発させる着発信管、近接信管などがある。

しん‐かん【神官】‥クワン

①神社で神に仕える職の人。神職。かんぬし。

②伊勢神宮に奉仕する職員。祭主・大宮司・少宮司・祢宜ねぎ・権祢宜・宮掌くじょうの別がある。

しん‐かん【神感】

神の感応。古今著聞集4「―のあまりに天神御詠吟ありけるにこそと人々申しける」

しん‐かん【宸翰】

天子の直筆じきひつの書き物。日記・書状・詠草・経文などを含めていう。宸筆。

しん‐かん【宸鑒】

①天子の鑑識力。天子のめきき。

②天子のごらんになること。

しん‐かん【秦観】‥クワン

北宋の詩人・詞人。字は少游・太虚。淮海居士と号す。揚州高郵の人。蘇門四学士の一人。国史院編修官などを務める。著「淮海集」。(1049〜1100)

しん‐かん【深閑・森閑】

物音が聞こえず、ひっそりと静まりかえっているさま。「―とした境内」

しん‐かん【新刊】

書籍を新たに刊行すること。また、新たに刊行した書籍。「―案内」「―書」

しん‐かん【新患】‥クワン

新しい患者。

しん‐かん【新館】‥クワン

新しく建てた建物。↔旧館

しん‐かん【箴諫】

いましめ。いさめ。

しん‐かん【震撼】

ふるい動かすこと。ふるえ動くこと。「世界を―させた大事件」

しん‐かん【親翰】

天皇の親筆の文書。宸翰。

しん‐がん【心眼】

物事の真相や要点をはっきり見分ける鋭い心の働き。しんげん。日葡辞書「シンガンヲアキラムル」。「―に映ずる」

しん‐がん【心願】‥グワン

神仏などに心の中で立てる願。

しん‐がん【真贋】

ほんものとにせもの。真偽。

じん‐かん【人間】

⇒にんげん(人間)1

じん‐かん【人寰】‥クワン

(「寰」は、ちまた・浮世の意)人の住んでいるところ。世の中。

じん‐かん【腎管】‥クワン

排出器官の一種。複雑に曲がった細管で、一端は体腔に、他端は体外へ開口する。排泄物や卵・精子を体外へ排出する。環形動物・触手動物などに見られ、環形動物では基本的に各体節に一対あるので体節器ともいう。体腔管。

じん‐かん【塵寰】ヂンクワン

けがれた世界。俗世間。塵界。

しん‐かんかくは【新感覚派】

大正末期から昭和初期にかけて興った文学の一流派。横光利一・片岡鉄兵・川端康成・中河与一ら、同人雑誌「文芸時代」を中心とする作家群。千葉亀雄の文芸時評「新感覚派の誕生」による命名。斬新な感覚と表現技術の工夫とに近代的な特色をもつ。

しん‐かんせん【新幹線】

高速で運転される標準軌間の幹線鉄道路線。1964年に東京・新大阪間の東海道新幹線が初めて開業し、その後新大阪・博多間(山陽新幹線)、東京・八戸間(東北新幹線)、東京・新潟間(上越新幹線)、東京・長野間(北陸新幹線、通称は長野新幹線)、博多・鹿児島中央間(九州新幹線)が開業。ミニ新幹線を含み総称されることもある。

新幹線開通(1964年撮影)

提供:東京都

しん‐から【心から】

〔副〕

心の底から。梅暦「―かうといふ気もねへが」。「―惚れた」

しん‐がら【新柄】

今までにない新しい柄。「―の浴衣」

しん‐がり【殿】

(シリガリ(後駆)の音便)

①軍隊を引き上げる際、最後尾にあって、追って来る敵を防ぐこと。また、その部隊。あとぞなえ。しっぱらい。椿説弓張月前編「八代やつしろ―して飛矢ながれやに当る」。「―をつとめる」

②隊列・序列などの最後のもの。最後尾。「―に控える」

⇒しんがり‐ぞなえ【殿備え】

しんがり‐ぞなえ【殿備え】‥ゾナヘ

しんがりとなる部隊。

⇒しん‐がり【殿】

しんか‐ろん【進化論】‥クワ‥

(evolution theoryの加藤弘之による訳語)生物のそれぞれの種は、神によって個々に創造されたものでなく、極めて簡単な原始生物から進化してきたものであるという説。1859年、ダーウィンが体系づけたことによって広く社会の注目をひき、以後、文化一般に多大の影響を与えた。また一般的には進化に関する諸種の議論・研究。狭くは進化の原因についての議論。→ダーウィニズム。

⇒しん‐か【進化】

しんかろんてき‐にんしきろん【進化論的認識論】‥クワ‥

知識の獲得過程を生物の進化過程になぞらえ、認識論を自然主義的に捉え直そうとする試み。ポパーは、仮説の提起と反証のプロセスを突然変異と自然選択のプロセスに類比した。

⇒しん‐か【進化】

しんかろんてき‐りんりせつ【進化論的倫理説】‥クワ‥

(evolutionary ethics)進化論によって道徳の起源を説明しようとしたダーウィンの説や、適者生存という進化の法則に従うことが道徳の目的と一致するとしたスペンサーなどの説をいう。現代では社会生物学がこの立場を代表する。

⇒しん‐か【進化】

しん‐かん【心肝】

①心臓と肝臓。→五臓。

②こころ。また、まごころ。平家物語1「御託宣ありければ、―にそうて、ことにたつとくおぼしめし」。「―に徹する」

しんかん【申鑒】

後漢末の政治・社会を論じた書。5巻。後漢の荀悦撰。献帝に捧呈し、帝鑑としようとした。後世、「荀子」に対して「小荀子」という。

しん‐かん【身幹】

からだ。躯幹。

しん‐かん【辛艱】

つらいなやみ。辛苦。

しんかん【辰韓】

古代朝鮮の三韓の一つ。漢江以南、今の慶尚北道東北部にあった部族国家(3世紀ごろ12国に分立)の総称。この中の斯盧しらによって統合され、356年、新羅となった。

しん‐かん【信管】‥クワン

炸薬に点火して弾丸を炸裂させるため、弾頭または弾底につける起爆装置。弾道の或る1点で弾丸を炸裂させる時限信管、目標に衝突した時に弾丸を爆発させる着発信管、近接信管などがある。

しん‐かん【神官】‥クワン

①神社で神に仕える職の人。神職。かんぬし。

②伊勢神宮に奉仕する職員。祭主・大宮司・少宮司・祢宜ねぎ・権祢宜・宮掌くじょうの別がある。

しん‐かん【神感】

神の感応。古今著聞集4「―のあまりに天神御詠吟ありけるにこそと人々申しける」

しん‐かん【宸翰】

天子の直筆じきひつの書き物。日記・書状・詠草・経文などを含めていう。宸筆。

しん‐かん【宸鑒】

①天子の鑑識力。天子のめきき。

②天子のごらんになること。

しん‐かん【秦観】‥クワン

北宋の詩人・詞人。字は少游・太虚。淮海居士と号す。揚州高郵の人。蘇門四学士の一人。国史院編修官などを務める。著「淮海集」。(1049〜1100)

しん‐かん【深閑・森閑】

物音が聞こえず、ひっそりと静まりかえっているさま。「―とした境内」

しん‐かん【新刊】

書籍を新たに刊行すること。また、新たに刊行した書籍。「―案内」「―書」

しん‐かん【新患】‥クワン

新しい患者。

しん‐かん【新館】‥クワン

新しく建てた建物。↔旧館

しん‐かん【箴諫】

いましめ。いさめ。

しん‐かん【震撼】

ふるい動かすこと。ふるえ動くこと。「世界を―させた大事件」

しん‐かん【親翰】

天皇の親筆の文書。宸翰。

しん‐がん【心眼】

物事の真相や要点をはっきり見分ける鋭い心の働き。しんげん。日葡辞書「シンガンヲアキラムル」。「―に映ずる」

しん‐がん【心願】‥グワン

神仏などに心の中で立てる願。

しん‐がん【真贋】

ほんものとにせもの。真偽。

じん‐かん【人間】

⇒にんげん(人間)1

じん‐かん【人寰】‥クワン

(「寰」は、ちまた・浮世の意)人の住んでいるところ。世の中。

じん‐かん【腎管】‥クワン

排出器官の一種。複雑に曲がった細管で、一端は体腔に、他端は体外へ開口する。排泄物や卵・精子を体外へ排出する。環形動物・触手動物などに見られ、環形動物では基本的に各体節に一対あるので体節器ともいう。体腔管。

じん‐かん【塵寰】ヂンクワン

けがれた世界。俗世間。塵界。

しん‐かんかくは【新感覚派】

大正末期から昭和初期にかけて興った文学の一流派。横光利一・片岡鉄兵・川端康成・中河与一ら、同人雑誌「文芸時代」を中心とする作家群。千葉亀雄の文芸時評「新感覚派の誕生」による命名。斬新な感覚と表現技術の工夫とに近代的な特色をもつ。

しん‐かんせん【新幹線】

高速で運転される標準軌間の幹線鉄道路線。1964年に東京・新大阪間の東海道新幹線が初めて開業し、その後新大阪・博多間(山陽新幹線)、東京・八戸間(東北新幹線)、東京・新潟間(上越新幹線)、東京・長野間(北陸新幹線、通称は長野新幹線)、博多・鹿児島中央間(九州新幹線)が開業。ミニ新幹線を含み総称されることもある。

新幹線開通(1964年撮影)

提供:東京都

東海道新幹線開業

提供:NHK

しん‐カントがくは【新カント学派】

(Neukantianer ドイツ)カントの批判哲学を復興しようとした哲学の学派。19世紀後半、ドイツを中心に、リープマン(O. Liebmann1840〜1912)・ランゲ(F. A. Lange1828〜1875)らを先駆として始まり、1920年代までに多大の影響を及ぼした。なかでも数学および自然科学の認識論的基礎づけを主要課題としたマールブルク学派(コーエン・ナトルプ・カッシーラーら)と、文化科学の認識論的基礎づけに努め、価値哲学の組織を目ざした西南学派(ウィンデルバント・リッカートら)の両派が有力であった。ベルギーではマレシャル(J. Maréchal1878〜1944)、フランスではルヌヴィエ(C. Renouvier1815〜1903)らが活躍。

しん‐かんりょう【新官僚】‥クワンレウ

満州事変以降、いわゆる非常時体制下に進出した高級官僚の一派。親軍的・反政党的で強力な国家統制を主張。企画院などに集まって統制経済を推進した若手の官僚は、別に革新官僚とも呼ばれた。

しん‐き【心気・辛気】

①こころ。きもち。気分。黄表紙、御存商売物「新板の工夫に―をこらし」

②思うようにならず、くさくさすること。じれったく、いらいらすること。日葡辞書「シンキヲヤム」。浄瑠璃、ひらかな盛衰記「心せかれや、ああ―」

⇒しんき‐くさ・い【心気臭い・辛気臭い】

⇒しんき‐しょう【心気症】

⇒しんき‐なき【心気泣き】

⇒しんき‐やせ【心気痩せ】

⇒しんき‐やみ【心気病み】

⇒心気が湧く

⇒心気を砕く

⇒心気を燃やす

しん‐き【心鬼】

①無慈悲な心。

②疑いまどう心。

しん‐き【心悸】

むなさわぎ。動悸。

⇒しんき‐こうしん【心悸亢進】

しん‐き【心機】

心のはたらき。心のはずみ。気持。

⇒しんき‐いってん【心機一転】

しん‐き【神気】

①万物を生成する霊妙な力。

②不思議な雲気。

③精神と気性。

㋐心身の力。気力。

㋑精神。こころ。

④すぐれた趣。

しん‐き【神奇】

ふしぎなこと。

しん‐き【神鬼】

かみとおに。鬼神。

しん‐き【神亀】

①吉祥を招くというふしぎな亀。霊亀。

②⇒じんき

しん‐き【神器】

①神を祭るときに用いる器具。

②⇒じんぎ

しん‐き【神機】

霊妙なはたらき。はかり知ることのできないはかりごと。

しん‐き【振気】

元気をふるいおこすこと。

しん‐き【振起】

ふるいおこすこと。盛んにすること。ふるいたつこと。盛んになること。

しん‐き【晨起】

朝早く起きること。あさおき。早起き。

しん‐き【晨暉・晨晷】

早朝の日の光。あさひ。朝暉。

しん‐き【新奇】

目新しく、普通でないこと。「―な趣向」「―をねらう」↔陳腐

しん‐き【新規】

①新たに設けた規則。

②今までとは違って、新しいこと。「店を―に始める」「―の客」

⇒しんき‐まきなおし【新規蒔き直し】

しん‐き【新禧】

新年のよろこび。「恭賀―」

しん‐ぎ【心木】

①心棒。車の軸。西鶴諸国ばなし「古き茶うすのありしが、その―の穴より」

②物事の中心となるもの。活動の中心。

しん‐ぎ【心技】

精神面と技能面。精神力と技術。「―一体」

しん‐ぎ【信義】

信を守り義を行うこと。約束を守り務めを果たすこと。あざむかないこと。雨月物語1「一生を―の為に終る」。「―を守る」「―にもとる」

⇒しんぎ‐せいじつ‐の‐げんそく【信義誠実の原則】

⇒しんぎ‐そく【信義則】

しん‐ぎ【信疑】

信ずることと疑うこと。信ずべきことと疑わしいこと。

しん‐ぎ【神技】

神の行うわざ。人間にはとても出来そうにないすぐれたわざ。かみわざ。「―に近い」

しん‐ぎ【宸儀】

①天子のお姿・おからだ。

②天子。主上。平家物語5「―南殿に出御し」

しん‐ぎ【真偽】

まことといつわり。論理的な正誤。「―の程は定かでない」

⇒しんぎ‐ほう【真偽法】

しん‐ぎ【真義】

真実の意義。

しん‐ぎ【清規】

〔仏〕

①清く正しい法度はっと。

②禅宗で、寺院内の日常生活について、起居動作の規範を定めた規則。「百丈―」

しん‐ぎ【新義】

①新しい意義。

②〔仏〕新義真言宗の略。

⇒しんぎ‐しんごんしゅう【新義真言宗】

しん‐ぎ【新儀】

①新しくきめた儀式。

②新規の事柄・行事。「―停止」

しん‐ぎ【審議】

くわしく事の可否を論議・検討すること。「―を重ねる」「議案を―する」

⇒しんぎ‐かい【審議会】

⇒しんぎ‐かん【審議官】

⇒しんぎ‐みりょう【審議未了】

じん‐き【人気】

①人いきれ。また、その場の人々の気配。拾玉集得花「―人音なんどのみにて」

②世間の評判。にんき。浮世風呂3「時節の流行も―にあはば」

③その地方一帯の気風。にんき。「―が悪い」

じんき【神亀】

(シンキとも)奈良時代、聖武天皇朝の年号。白亀出現の瑞祥により、養老8年2月4日(724年3月3日)改元、神亀6年8月5日(729年9月2日)天平に改元。

じん‐ぎ【仁義】

①いつくしみの心と道理にかなった方法。仁と義。徒然草「君子に―あり」

②人の踏み行うべき道。世間の義理・人情。日本永代蔵1「世の―を本として」。「―を守る」

③江戸時代に、博徒・職人・香具師やし仲間に行われた親分・子分の間の道徳および初対面の挨拶。現在も露天商人・遊び人などの間で行われる。

⇒じんぎ‐だて【仁義立て】

⇒仁義を切る

じん‐ぎ【神祇】

天神と地祇。天つ神と国つ神。かみがみ。

⇒じんぎ‐いん【神祇院】

⇒じんぎ‐か【神祇歌】

⇒じんぎ‐かん【神祇官】

⇒じんぎ‐ぐみ【神祇組】

⇒じんぎ‐しょう【神祇省】

⇒じんぎ‐の‐ししょう【神祇の四姓】

⇒じんぎ‐はく【神祇伯】

じん‐ぎ【神器】

(古くはシンキ・シンギとも)

①神から承け伝えた宝器。特に、皇位のしるしである三種の神器。

②天子の位。帝位。

じん‐ぎ【辞義・辞宜】

(ジギの訛)あいさつ。えしゃく。曾我物語4「何となき―にいひなして静まりぬ」

しんき‐いってん【心機一転】

ある動機からすっかり心持の変わること。「―生活を改める」

⇒しん‐き【心機】

じんぎ‐いん【神祇院】‥ヰン

1940年内務省神社局を廃して外局として創設した神社関係の管理機関。神宮・神社・神官・神職、敬神思想の普及に関する事項を取り扱った。46年の廃止により神社の国家管理も終わった。

⇒じん‐ぎ【神祇】

じんぎ‐か【神祇歌】

勅撰和歌集の部立ぶだての一つ。神祇関係の儀式や参詣の際に詠んだ歌など。神詠を含むこともある。後拾遺集巻20に設けられ、千載集・新古今集などでは1巻をなす。→釈教歌しゃっきょうか。

⇒じん‐ぎ【神祇】

しんぎ‐かい【審議会】‥クワイ

行政機関が政策立案などにつき、学識経験者や利害関係者の意見を反映させるために設置する合議制の諮問機関。

⇒しん‐ぎ【審議】

東海道新幹線開業

提供:NHK

しん‐カントがくは【新カント学派】

(Neukantianer ドイツ)カントの批判哲学を復興しようとした哲学の学派。19世紀後半、ドイツを中心に、リープマン(O. Liebmann1840〜1912)・ランゲ(F. A. Lange1828〜1875)らを先駆として始まり、1920年代までに多大の影響を及ぼした。なかでも数学および自然科学の認識論的基礎づけを主要課題としたマールブルク学派(コーエン・ナトルプ・カッシーラーら)と、文化科学の認識論的基礎づけに努め、価値哲学の組織を目ざした西南学派(ウィンデルバント・リッカートら)の両派が有力であった。ベルギーではマレシャル(J. Maréchal1878〜1944)、フランスではルヌヴィエ(C. Renouvier1815〜1903)らが活躍。

しん‐かんりょう【新官僚】‥クワンレウ

満州事変以降、いわゆる非常時体制下に進出した高級官僚の一派。親軍的・反政党的で強力な国家統制を主張。企画院などに集まって統制経済を推進した若手の官僚は、別に革新官僚とも呼ばれた。

しん‐き【心気・辛気】

①こころ。きもち。気分。黄表紙、御存商売物「新板の工夫に―をこらし」

②思うようにならず、くさくさすること。じれったく、いらいらすること。日葡辞書「シンキヲヤム」。浄瑠璃、ひらかな盛衰記「心せかれや、ああ―」

⇒しんき‐くさ・い【心気臭い・辛気臭い】

⇒しんき‐しょう【心気症】

⇒しんき‐なき【心気泣き】

⇒しんき‐やせ【心気痩せ】

⇒しんき‐やみ【心気病み】

⇒心気が湧く

⇒心気を砕く

⇒心気を燃やす

しん‐き【心鬼】

①無慈悲な心。

②疑いまどう心。

しん‐き【心悸】

むなさわぎ。動悸。

⇒しんき‐こうしん【心悸亢進】

しん‐き【心機】

心のはたらき。心のはずみ。気持。

⇒しんき‐いってん【心機一転】

しん‐き【神気】

①万物を生成する霊妙な力。

②不思議な雲気。

③精神と気性。

㋐心身の力。気力。

㋑精神。こころ。

④すぐれた趣。

しん‐き【神奇】

ふしぎなこと。

しん‐き【神鬼】

かみとおに。鬼神。

しん‐き【神亀】

①吉祥を招くというふしぎな亀。霊亀。

②⇒じんき

しん‐き【神器】

①神を祭るときに用いる器具。

②⇒じんぎ

しん‐き【神機】

霊妙なはたらき。はかり知ることのできないはかりごと。

しん‐き【振気】

元気をふるいおこすこと。

しん‐き【振起】

ふるいおこすこと。盛んにすること。ふるいたつこと。盛んになること。

しん‐き【晨起】

朝早く起きること。あさおき。早起き。

しん‐き【晨暉・晨晷】

早朝の日の光。あさひ。朝暉。

しん‐き【新奇】

目新しく、普通でないこと。「―な趣向」「―をねらう」↔陳腐

しん‐き【新規】

①新たに設けた規則。

②今までとは違って、新しいこと。「店を―に始める」「―の客」

⇒しんき‐まきなおし【新規蒔き直し】

しん‐き【新禧】

新年のよろこび。「恭賀―」

しん‐ぎ【心木】

①心棒。車の軸。西鶴諸国ばなし「古き茶うすのありしが、その―の穴より」

②物事の中心となるもの。活動の中心。

しん‐ぎ【心技】

精神面と技能面。精神力と技術。「―一体」

しん‐ぎ【信義】

信を守り義を行うこと。約束を守り務めを果たすこと。あざむかないこと。雨月物語1「一生を―の為に終る」。「―を守る」「―にもとる」

⇒しんぎ‐せいじつ‐の‐げんそく【信義誠実の原則】

⇒しんぎ‐そく【信義則】

しん‐ぎ【信疑】

信ずることと疑うこと。信ずべきことと疑わしいこと。

しん‐ぎ【神技】

神の行うわざ。人間にはとても出来そうにないすぐれたわざ。かみわざ。「―に近い」

しん‐ぎ【宸儀】

①天子のお姿・おからだ。

②天子。主上。平家物語5「―南殿に出御し」

しん‐ぎ【真偽】

まことといつわり。論理的な正誤。「―の程は定かでない」

⇒しんぎ‐ほう【真偽法】

しん‐ぎ【真義】

真実の意義。

しん‐ぎ【清規】

〔仏〕

①清く正しい法度はっと。

②禅宗で、寺院内の日常生活について、起居動作の規範を定めた規則。「百丈―」

しん‐ぎ【新義】

①新しい意義。

②〔仏〕新義真言宗の略。

⇒しんぎ‐しんごんしゅう【新義真言宗】

しん‐ぎ【新儀】

①新しくきめた儀式。

②新規の事柄・行事。「―停止」

しん‐ぎ【審議】

くわしく事の可否を論議・検討すること。「―を重ねる」「議案を―する」

⇒しんぎ‐かい【審議会】

⇒しんぎ‐かん【審議官】

⇒しんぎ‐みりょう【審議未了】

じん‐き【人気】

①人いきれ。また、その場の人々の気配。拾玉集得花「―人音なんどのみにて」

②世間の評判。にんき。浮世風呂3「時節の流行も―にあはば」

③その地方一帯の気風。にんき。「―が悪い」

じんき【神亀】

(シンキとも)奈良時代、聖武天皇朝の年号。白亀出現の瑞祥により、養老8年2月4日(724年3月3日)改元、神亀6年8月5日(729年9月2日)天平に改元。

じん‐ぎ【仁義】

①いつくしみの心と道理にかなった方法。仁と義。徒然草「君子に―あり」

②人の踏み行うべき道。世間の義理・人情。日本永代蔵1「世の―を本として」。「―を守る」

③江戸時代に、博徒・職人・香具師やし仲間に行われた親分・子分の間の道徳および初対面の挨拶。現在も露天商人・遊び人などの間で行われる。

⇒じんぎ‐だて【仁義立て】

⇒仁義を切る

じん‐ぎ【神祇】

天神と地祇。天つ神と国つ神。かみがみ。

⇒じんぎ‐いん【神祇院】

⇒じんぎ‐か【神祇歌】

⇒じんぎ‐かん【神祇官】

⇒じんぎ‐ぐみ【神祇組】

⇒じんぎ‐しょう【神祇省】

⇒じんぎ‐の‐ししょう【神祇の四姓】

⇒じんぎ‐はく【神祇伯】

じん‐ぎ【神器】

(古くはシンキ・シンギとも)

①神から承け伝えた宝器。特に、皇位のしるしである三種の神器。

②天子の位。帝位。

じん‐ぎ【辞義・辞宜】

(ジギの訛)あいさつ。えしゃく。曾我物語4「何となき―にいひなして静まりぬ」

しんき‐いってん【心機一転】

ある動機からすっかり心持の変わること。「―生活を改める」

⇒しん‐き【心機】

じんぎ‐いん【神祇院】‥ヰン

1940年内務省神社局を廃して外局として創設した神社関係の管理機関。神宮・神社・神官・神職、敬神思想の普及に関する事項を取り扱った。46年の廃止により神社の国家管理も終わった。

⇒じん‐ぎ【神祇】

じんぎ‐か【神祇歌】

勅撰和歌集の部立ぶだての一つ。神祇関係の儀式や参詣の際に詠んだ歌など。神詠を含むこともある。後拾遺集巻20に設けられ、千載集・新古今集などでは1巻をなす。→釈教歌しゃっきょうか。

⇒じん‐ぎ【神祇】

しんぎ‐かい【審議会】‥クワイ

行政機関が政策立案などにつき、学識経験者や利害関係者の意見を反映させるために設置する合議制の諮問機関。

⇒しん‐ぎ【審議】

】‥カウ

(「痞」はつかえ感の意)漢方の腹診で、みずおちの部分が硬く抵抗感のある症状。

⇒しん‐か【心下】

しん‐かぶ【新株】

株式会社が増資や株式分割のために新たに発行する株式。↔旧株。

⇒しんかぶ‐おち【新株落】

⇒しんかぶ‐ひきうけ‐けん【新株引受権】

⇒しんかぶひきうけけんつき‐しゃさい【新株引受権付社債】

⇒しんかぶ‐よやく‐けん【新株予約権】

⇒しんかぶよやくけんつき‐しゃさい【新株予約権付社債】

しん‐がふ【新楽府】

古楽府に対して、唐代に新しく楽府題を立てた詩。現実の社会・政治状況をふまえ、作者の見解を明確に打ち出すもの。杜甫を先駆とし、白居易の「新楽府五十首」が代表的。

しんかぶ‐おち【新株落】

旧株に割り当てられる新株を取得する権利が、株主割当期日を過ぎたために失われること。→権利落。

⇒しん‐かぶ【新株】

しん‐かぶき【新歌舞伎】

西洋近代劇の影響を受けた、座付でない作者の新作歌舞伎の総称。1890年代から1950年代に書かれた。「桐一葉」「修禅寺物語」「元禄忠臣蔵」など。

しん‐かぶきじゅうはちばん【新歌舞伎十八番】‥ジフ‥

市川家の古い歌舞伎十八番に対して、7代団十郎および9代団十郎の当り芸をえらんだもの。前者は荒事物の古典劇であるのに対して、後者は活歴物の新作が多い。地震加藤・鏡獅子・紅葉狩・大森彦七・酒井の太鼓・船弁慶・文覚勧進帳・高時・左小刀・釣狐・素襖落・二人袴など三十余種。新十八番。

しんかぶ‐ひきうけ‐けん【新株引受権】

新株を他の者より優先的に引き受ける権利。

⇒しん‐かぶ【新株】

しんかぶひきうけけんつき‐しゃさい【新株引受権付社債】

起債会社の新株を一定価格で買い取る権利の付いた社債。2001年の商法改正で廃止。→新株予約権付社債→ワラント債。

⇒しん‐かぶ【新株】

しんかぶ‐よやく‐けん【新株予約権】

新株の発行または株式の移転時に、あらかじめ定めた価格で株式を取得できる権利。

⇒しん‐かぶ【新株】

しんかぶよやくけんつき‐しゃさい【新株予約権付社債】

新株予約権を付した社債。従来の転換社債や新株引受権付社債の一部などがこれに当たる。

⇒しん‐かぶ【新株】

しん‐かべ【真壁】

柱を外面に見せた壁。普通の和風の家屋に用いる。→大壁

シンガポール【Singapore・新嘉坡】

(梵語で「獅子の都」の意)

①マレー半島の最南端の島。その属島と共に構成する共和国。1819年イギリス植民地、1963年イギリスから独立し、マレーシア連邦の一州になったが、65年分離独立。住民の約4分の3が華人。面積618平方キロメートル。人口424万(2004)。→東南アジア(図)。

②1の首都。シンガポール島南岸にあり、交通・軍事上の要地。また工業・金融の中心。東南アジアの貿易上の拠点として発展。もとイギリスの極東における根拠地。星港。

シンガポール

撮影:田沼武能

】‥カウ

(「痞」はつかえ感の意)漢方の腹診で、みずおちの部分が硬く抵抗感のある症状。

⇒しん‐か【心下】

しん‐かぶ【新株】

株式会社が増資や株式分割のために新たに発行する株式。↔旧株。

⇒しんかぶ‐おち【新株落】

⇒しんかぶ‐ひきうけ‐けん【新株引受権】

⇒しんかぶひきうけけんつき‐しゃさい【新株引受権付社債】

⇒しんかぶ‐よやく‐けん【新株予約権】

⇒しんかぶよやくけんつき‐しゃさい【新株予約権付社債】

しん‐がふ【新楽府】

古楽府に対して、唐代に新しく楽府題を立てた詩。現実の社会・政治状況をふまえ、作者の見解を明確に打ち出すもの。杜甫を先駆とし、白居易の「新楽府五十首」が代表的。

しんかぶ‐おち【新株落】

旧株に割り当てられる新株を取得する権利が、株主割当期日を過ぎたために失われること。→権利落。

⇒しん‐かぶ【新株】

しん‐かぶき【新歌舞伎】

西洋近代劇の影響を受けた、座付でない作者の新作歌舞伎の総称。1890年代から1950年代に書かれた。「桐一葉」「修禅寺物語」「元禄忠臣蔵」など。

しん‐かぶきじゅうはちばん【新歌舞伎十八番】‥ジフ‥

市川家の古い歌舞伎十八番に対して、7代団十郎および9代団十郎の当り芸をえらんだもの。前者は荒事物の古典劇であるのに対して、後者は活歴物の新作が多い。地震加藤・鏡獅子・紅葉狩・大森彦七・酒井の太鼓・船弁慶・文覚勧進帳・高時・左小刀・釣狐・素襖落・二人袴など三十余種。新十八番。

しんかぶ‐ひきうけ‐けん【新株引受権】

新株を他の者より優先的に引き受ける権利。

⇒しん‐かぶ【新株】

しんかぶひきうけけんつき‐しゃさい【新株引受権付社債】

起債会社の新株を一定価格で買い取る権利の付いた社債。2001年の商法改正で廃止。→新株予約権付社債→ワラント債。

⇒しん‐かぶ【新株】

しんかぶ‐よやく‐けん【新株予約権】

新株の発行または株式の移転時に、あらかじめ定めた価格で株式を取得できる権利。

⇒しん‐かぶ【新株】

しんかぶよやくけんつき‐しゃさい【新株予約権付社債】

新株予約権を付した社債。従来の転換社債や新株引受権付社債の一部などがこれに当たる。

⇒しん‐かぶ【新株】

しん‐かべ【真壁】

柱を外面に見せた壁。普通の和風の家屋に用いる。→大壁

シンガポール【Singapore・新嘉坡】

(梵語で「獅子の都」の意)

①マレー半島の最南端の島。その属島と共に構成する共和国。1819年イギリス植民地、1963年イギリスから独立し、マレーシア連邦の一州になったが、65年分離独立。住民の約4分の3が華人。面積618平方キロメートル。人口424万(2004)。→東南アジア(図)。

②1の首都。シンガポール島南岸にあり、交通・軍事上の要地。また工業・金融の中心。東南アジアの貿易上の拠点として発展。もとイギリスの極東における根拠地。星港。

シンガポール

撮影:田沼武能

マーライオン

撮影:小松義夫

マーライオン

撮影:小松義夫

しん‐かまつぎ【真鎌継】

桁・土台などの継手の一種。継手の真下にこれを支えるものがある時に行う。

真鎌継

しん‐かまつぎ【真鎌継】

桁・土台などの継手の一種。継手の真下にこれを支えるものがある時に行う。

真鎌継

しん‐から【心から】

〔副〕

心の底から。梅暦「―かうといふ気もねへが」。「―惚れた」

しん‐がら【新柄】

今までにない新しい柄。「―の浴衣」

しん‐がり【殿】

(シリガリ(後駆)の音便)

①軍隊を引き上げる際、最後尾にあって、追って来る敵を防ぐこと。また、その部隊。あとぞなえ。しっぱらい。椿説弓張月前編「八代やつしろ―して飛矢ながれやに当る」。「―をつとめる」

②隊列・序列などの最後のもの。最後尾。「―に控える」

⇒しんがり‐ぞなえ【殿備え】

しんがり‐ぞなえ【殿備え】‥ゾナヘ

しんがりとなる部隊。

⇒しん‐がり【殿】

しんか‐ろん【進化論】‥クワ‥

(evolution theoryの加藤弘之による訳語)生物のそれぞれの種は、神によって個々に創造されたものでなく、極めて簡単な原始生物から進化してきたものであるという説。1859年、ダーウィンが体系づけたことによって広く社会の注目をひき、以後、文化一般に多大の影響を与えた。また一般的には進化に関する諸種の議論・研究。狭くは進化の原因についての議論。→ダーウィニズム。

⇒しん‐か【進化】

しんかろんてき‐にんしきろん【進化論的認識論】‥クワ‥

知識の獲得過程を生物の進化過程になぞらえ、認識論を自然主義的に捉え直そうとする試み。ポパーは、仮説の提起と反証のプロセスを突然変異と自然選択のプロセスに類比した。

⇒しん‐か【進化】

しんかろんてき‐りんりせつ【進化論的倫理説】‥クワ‥

(evolutionary ethics)進化論によって道徳の起源を説明しようとしたダーウィンの説や、適者生存という進化の法則に従うことが道徳の目的と一致するとしたスペンサーなどの説をいう。現代では社会生物学がこの立場を代表する。

⇒しん‐か【進化】

しん‐かん【心肝】

①心臓と肝臓。→五臓。

②こころ。また、まごころ。平家物語1「御託宣ありければ、―にそうて、ことにたつとくおぼしめし」。「―に徹する」

しんかん【申鑒】

後漢末の政治・社会を論じた書。5巻。後漢の荀悦撰。献帝に捧呈し、帝鑑としようとした。後世、「荀子」に対して「小荀子」という。

しん‐かん【身幹】

からだ。躯幹。

しん‐かん【辛艱】

つらいなやみ。辛苦。

しんかん【辰韓】

古代朝鮮の三韓の一つ。漢江以南、今の慶尚北道東北部にあった部族国家(3世紀ごろ12国に分立)の総称。この中の斯盧しらによって統合され、356年、新羅となった。

しん‐かん【信管】‥クワン

炸薬に点火して弾丸を炸裂させるため、弾頭または弾底につける起爆装置。弾道の或る1点で弾丸を炸裂させる時限信管、目標に衝突した時に弾丸を爆発させる着発信管、近接信管などがある。

しん‐かん【神官】‥クワン

①神社で神に仕える職の人。神職。かんぬし。

②伊勢神宮に奉仕する職員。祭主・大宮司・少宮司・祢宜ねぎ・権祢宜・宮掌くじょうの別がある。

しん‐かん【神感】

神の感応。古今著聞集4「―のあまりに天神御詠吟ありけるにこそと人々申しける」

しん‐かん【宸翰】

天子の直筆じきひつの書き物。日記・書状・詠草・経文などを含めていう。宸筆。

しん‐かん【宸鑒】

①天子の鑑識力。天子のめきき。

②天子のごらんになること。

しん‐かん【秦観】‥クワン

北宋の詩人・詞人。字は少游・太虚。淮海居士と号す。揚州高郵の人。蘇門四学士の一人。国史院編修官などを務める。著「淮海集」。(1049〜1100)

しん‐かん【深閑・森閑】

物音が聞こえず、ひっそりと静まりかえっているさま。「―とした境内」

しん‐かん【新刊】

書籍を新たに刊行すること。また、新たに刊行した書籍。「―案内」「―書」

しん‐かん【新患】‥クワン

新しい患者。

しん‐かん【新館】‥クワン

新しく建てた建物。↔旧館

しん‐かん【箴諫】

いましめ。いさめ。

しん‐かん【震撼】

ふるい動かすこと。ふるえ動くこと。「世界を―させた大事件」

しん‐かん【親翰】

天皇の親筆の文書。宸翰。

しん‐がん【心眼】

物事の真相や要点をはっきり見分ける鋭い心の働き。しんげん。日葡辞書「シンガンヲアキラムル」。「―に映ずる」

しん‐がん【心願】‥グワン

神仏などに心の中で立てる願。

しん‐がん【真贋】

ほんものとにせもの。真偽。

じん‐かん【人間】

⇒にんげん(人間)1

じん‐かん【人寰】‥クワン

(「寰」は、ちまた・浮世の意)人の住んでいるところ。世の中。

じん‐かん【腎管】‥クワン

排出器官の一種。複雑に曲がった細管で、一端は体腔に、他端は体外へ開口する。排泄物や卵・精子を体外へ排出する。環形動物・触手動物などに見られ、環形動物では基本的に各体節に一対あるので体節器ともいう。体腔管。

じん‐かん【塵寰】ヂンクワン

けがれた世界。俗世間。塵界。

しん‐かんかくは【新感覚派】

大正末期から昭和初期にかけて興った文学の一流派。横光利一・片岡鉄兵・川端康成・中河与一ら、同人雑誌「文芸時代」を中心とする作家群。千葉亀雄の文芸時評「新感覚派の誕生」による命名。斬新な感覚と表現技術の工夫とに近代的な特色をもつ。

しん‐かんせん【新幹線】

高速で運転される標準軌間の幹線鉄道路線。1964年に東京・新大阪間の東海道新幹線が初めて開業し、その後新大阪・博多間(山陽新幹線)、東京・八戸間(東北新幹線)、東京・新潟間(上越新幹線)、東京・長野間(北陸新幹線、通称は長野新幹線)、博多・鹿児島中央間(九州新幹線)が開業。ミニ新幹線を含み総称されることもある。

新幹線開通(1964年撮影)

提供:東京都

しん‐から【心から】

〔副〕

心の底から。梅暦「―かうといふ気もねへが」。「―惚れた」

しん‐がら【新柄】

今までにない新しい柄。「―の浴衣」

しん‐がり【殿】

(シリガリ(後駆)の音便)

①軍隊を引き上げる際、最後尾にあって、追って来る敵を防ぐこと。また、その部隊。あとぞなえ。しっぱらい。椿説弓張月前編「八代やつしろ―して飛矢ながれやに当る」。「―をつとめる」

②隊列・序列などの最後のもの。最後尾。「―に控える」

⇒しんがり‐ぞなえ【殿備え】

しんがり‐ぞなえ【殿備え】‥ゾナヘ

しんがりとなる部隊。

⇒しん‐がり【殿】

しんか‐ろん【進化論】‥クワ‥

(evolution theoryの加藤弘之による訳語)生物のそれぞれの種は、神によって個々に創造されたものでなく、極めて簡単な原始生物から進化してきたものであるという説。1859年、ダーウィンが体系づけたことによって広く社会の注目をひき、以後、文化一般に多大の影響を与えた。また一般的には進化に関する諸種の議論・研究。狭くは進化の原因についての議論。→ダーウィニズム。

⇒しん‐か【進化】

しんかろんてき‐にんしきろん【進化論的認識論】‥クワ‥

知識の獲得過程を生物の進化過程になぞらえ、認識論を自然主義的に捉え直そうとする試み。ポパーは、仮説の提起と反証のプロセスを突然変異と自然選択のプロセスに類比した。

⇒しん‐か【進化】

しんかろんてき‐りんりせつ【進化論的倫理説】‥クワ‥

(evolutionary ethics)進化論によって道徳の起源を説明しようとしたダーウィンの説や、適者生存という進化の法則に従うことが道徳の目的と一致するとしたスペンサーなどの説をいう。現代では社会生物学がこの立場を代表する。

⇒しん‐か【進化】

しん‐かん【心肝】

①心臓と肝臓。→五臓。

②こころ。また、まごころ。平家物語1「御託宣ありければ、―にそうて、ことにたつとくおぼしめし」。「―に徹する」

しんかん【申鑒】

後漢末の政治・社会を論じた書。5巻。後漢の荀悦撰。献帝に捧呈し、帝鑑としようとした。後世、「荀子」に対して「小荀子」という。

しん‐かん【身幹】

からだ。躯幹。

しん‐かん【辛艱】

つらいなやみ。辛苦。

しんかん【辰韓】

古代朝鮮の三韓の一つ。漢江以南、今の慶尚北道東北部にあった部族国家(3世紀ごろ12国に分立)の総称。この中の斯盧しらによって統合され、356年、新羅となった。

しん‐かん【信管】‥クワン

炸薬に点火して弾丸を炸裂させるため、弾頭または弾底につける起爆装置。弾道の或る1点で弾丸を炸裂させる時限信管、目標に衝突した時に弾丸を爆発させる着発信管、近接信管などがある。

しん‐かん【神官】‥クワン

①神社で神に仕える職の人。神職。かんぬし。

②伊勢神宮に奉仕する職員。祭主・大宮司・少宮司・祢宜ねぎ・権祢宜・宮掌くじょうの別がある。

しん‐かん【神感】

神の感応。古今著聞集4「―のあまりに天神御詠吟ありけるにこそと人々申しける」

しん‐かん【宸翰】

天子の直筆じきひつの書き物。日記・書状・詠草・経文などを含めていう。宸筆。

しん‐かん【宸鑒】

①天子の鑑識力。天子のめきき。

②天子のごらんになること。

しん‐かん【秦観】‥クワン

北宋の詩人・詞人。字は少游・太虚。淮海居士と号す。揚州高郵の人。蘇門四学士の一人。国史院編修官などを務める。著「淮海集」。(1049〜1100)

しん‐かん【深閑・森閑】

物音が聞こえず、ひっそりと静まりかえっているさま。「―とした境内」

しん‐かん【新刊】

書籍を新たに刊行すること。また、新たに刊行した書籍。「―案内」「―書」

しん‐かん【新患】‥クワン

新しい患者。

しん‐かん【新館】‥クワン

新しく建てた建物。↔旧館

しん‐かん【箴諫】

いましめ。いさめ。

しん‐かん【震撼】

ふるい動かすこと。ふるえ動くこと。「世界を―させた大事件」

しん‐かん【親翰】

天皇の親筆の文書。宸翰。

しん‐がん【心眼】

物事の真相や要点をはっきり見分ける鋭い心の働き。しんげん。日葡辞書「シンガンヲアキラムル」。「―に映ずる」

しん‐がん【心願】‥グワン

神仏などに心の中で立てる願。

しん‐がん【真贋】

ほんものとにせもの。真偽。

じん‐かん【人間】

⇒にんげん(人間)1

じん‐かん【人寰】‥クワン

(「寰」は、ちまた・浮世の意)人の住んでいるところ。世の中。

じん‐かん【腎管】‥クワン

排出器官の一種。複雑に曲がった細管で、一端は体腔に、他端は体外へ開口する。排泄物や卵・精子を体外へ排出する。環形動物・触手動物などに見られ、環形動物では基本的に各体節に一対あるので体節器ともいう。体腔管。

じん‐かん【塵寰】ヂンクワン

けがれた世界。俗世間。塵界。

しん‐かんかくは【新感覚派】

大正末期から昭和初期にかけて興った文学の一流派。横光利一・片岡鉄兵・川端康成・中河与一ら、同人雑誌「文芸時代」を中心とする作家群。千葉亀雄の文芸時評「新感覚派の誕生」による命名。斬新な感覚と表現技術の工夫とに近代的な特色をもつ。

しん‐かんせん【新幹線】

高速で運転される標準軌間の幹線鉄道路線。1964年に東京・新大阪間の東海道新幹線が初めて開業し、その後新大阪・博多間(山陽新幹線)、東京・八戸間(東北新幹線)、東京・新潟間(上越新幹線)、東京・長野間(北陸新幹線、通称は長野新幹線)、博多・鹿児島中央間(九州新幹線)が開業。ミニ新幹線を含み総称されることもある。

新幹線開通(1964年撮影)

提供:東京都

東海道新幹線開業

提供:NHK

しん‐カントがくは【新カント学派】

(Neukantianer ドイツ)カントの批判哲学を復興しようとした哲学の学派。19世紀後半、ドイツを中心に、リープマン(O. Liebmann1840〜1912)・ランゲ(F. A. Lange1828〜1875)らを先駆として始まり、1920年代までに多大の影響を及ぼした。なかでも数学および自然科学の認識論的基礎づけを主要課題としたマールブルク学派(コーエン・ナトルプ・カッシーラーら)と、文化科学の認識論的基礎づけに努め、価値哲学の組織を目ざした西南学派(ウィンデルバント・リッカートら)の両派が有力であった。ベルギーではマレシャル(J. Maréchal1878〜1944)、フランスではルヌヴィエ(C. Renouvier1815〜1903)らが活躍。

しん‐かんりょう【新官僚】‥クワンレウ

満州事変以降、いわゆる非常時体制下に進出した高級官僚の一派。親軍的・反政党的で強力な国家統制を主張。企画院などに集まって統制経済を推進した若手の官僚は、別に革新官僚とも呼ばれた。

しん‐き【心気・辛気】

①こころ。きもち。気分。黄表紙、御存商売物「新板の工夫に―をこらし」

②思うようにならず、くさくさすること。じれったく、いらいらすること。日葡辞書「シンキヲヤム」。浄瑠璃、ひらかな盛衰記「心せかれや、ああ―」

⇒しんき‐くさ・い【心気臭い・辛気臭い】

⇒しんき‐しょう【心気症】

⇒しんき‐なき【心気泣き】

⇒しんき‐やせ【心気痩せ】

⇒しんき‐やみ【心気病み】

⇒心気が湧く

⇒心気を砕く

⇒心気を燃やす

しん‐き【心鬼】

①無慈悲な心。

②疑いまどう心。

しん‐き【心悸】

むなさわぎ。動悸。

⇒しんき‐こうしん【心悸亢進】

しん‐き【心機】

心のはたらき。心のはずみ。気持。

⇒しんき‐いってん【心機一転】

しん‐き【神気】

①万物を生成する霊妙な力。

②不思議な雲気。

③精神と気性。

㋐心身の力。気力。

㋑精神。こころ。

④すぐれた趣。

しん‐き【神奇】

ふしぎなこと。

しん‐き【神鬼】

かみとおに。鬼神。

しん‐き【神亀】

①吉祥を招くというふしぎな亀。霊亀。

②⇒じんき

しん‐き【神器】

①神を祭るときに用いる器具。

②⇒じんぎ

しん‐き【神機】

霊妙なはたらき。はかり知ることのできないはかりごと。

しん‐き【振気】

元気をふるいおこすこと。

しん‐き【振起】

ふるいおこすこと。盛んにすること。ふるいたつこと。盛んになること。

しん‐き【晨起】

朝早く起きること。あさおき。早起き。

しん‐き【晨暉・晨晷】

早朝の日の光。あさひ。朝暉。

しん‐き【新奇】

目新しく、普通でないこと。「―な趣向」「―をねらう」↔陳腐

しん‐き【新規】

①新たに設けた規則。

②今までとは違って、新しいこと。「店を―に始める」「―の客」

⇒しんき‐まきなおし【新規蒔き直し】

しん‐き【新禧】

新年のよろこび。「恭賀―」

しん‐ぎ【心木】

①心棒。車の軸。西鶴諸国ばなし「古き茶うすのありしが、その―の穴より」

②物事の中心となるもの。活動の中心。

しん‐ぎ【心技】

精神面と技能面。精神力と技術。「―一体」

しん‐ぎ【信義】

信を守り義を行うこと。約束を守り務めを果たすこと。あざむかないこと。雨月物語1「一生を―の為に終る」。「―を守る」「―にもとる」

⇒しんぎ‐せいじつ‐の‐げんそく【信義誠実の原則】

⇒しんぎ‐そく【信義則】

しん‐ぎ【信疑】

信ずることと疑うこと。信ずべきことと疑わしいこと。

しん‐ぎ【神技】

神の行うわざ。人間にはとても出来そうにないすぐれたわざ。かみわざ。「―に近い」

しん‐ぎ【宸儀】

①天子のお姿・おからだ。

②天子。主上。平家物語5「―南殿に出御し」

しん‐ぎ【真偽】

まことといつわり。論理的な正誤。「―の程は定かでない」

⇒しんぎ‐ほう【真偽法】

しん‐ぎ【真義】

真実の意義。

しん‐ぎ【清規】

〔仏〕

①清く正しい法度はっと。

②禅宗で、寺院内の日常生活について、起居動作の規範を定めた規則。「百丈―」

しん‐ぎ【新義】

①新しい意義。

②〔仏〕新義真言宗の略。

⇒しんぎ‐しんごんしゅう【新義真言宗】

しん‐ぎ【新儀】

①新しくきめた儀式。

②新規の事柄・行事。「―停止」

しん‐ぎ【審議】

くわしく事の可否を論議・検討すること。「―を重ねる」「議案を―する」

⇒しんぎ‐かい【審議会】

⇒しんぎ‐かん【審議官】

⇒しんぎ‐みりょう【審議未了】

じん‐き【人気】

①人いきれ。また、その場の人々の気配。拾玉集得花「―人音なんどのみにて」

②世間の評判。にんき。浮世風呂3「時節の流行も―にあはば」

③その地方一帯の気風。にんき。「―が悪い」

じんき【神亀】

(シンキとも)奈良時代、聖武天皇朝の年号。白亀出現の瑞祥により、養老8年2月4日(724年3月3日)改元、神亀6年8月5日(729年9月2日)天平に改元。

じん‐ぎ【仁義】

①いつくしみの心と道理にかなった方法。仁と義。徒然草「君子に―あり」

②人の踏み行うべき道。世間の義理・人情。日本永代蔵1「世の―を本として」。「―を守る」

③江戸時代に、博徒・職人・香具師やし仲間に行われた親分・子分の間の道徳および初対面の挨拶。現在も露天商人・遊び人などの間で行われる。

⇒じんぎ‐だて【仁義立て】

⇒仁義を切る

じん‐ぎ【神祇】

天神と地祇。天つ神と国つ神。かみがみ。

⇒じんぎ‐いん【神祇院】

⇒じんぎ‐か【神祇歌】

⇒じんぎ‐かん【神祇官】

⇒じんぎ‐ぐみ【神祇組】

⇒じんぎ‐しょう【神祇省】

⇒じんぎ‐の‐ししょう【神祇の四姓】

⇒じんぎ‐はく【神祇伯】

じん‐ぎ【神器】

(古くはシンキ・シンギとも)

①神から承け伝えた宝器。特に、皇位のしるしである三種の神器。

②天子の位。帝位。

じん‐ぎ【辞義・辞宜】

(ジギの訛)あいさつ。えしゃく。曾我物語4「何となき―にいひなして静まりぬ」

しんき‐いってん【心機一転】

ある動機からすっかり心持の変わること。「―生活を改める」

⇒しん‐き【心機】

じんぎ‐いん【神祇院】‥ヰン

1940年内務省神社局を廃して外局として創設した神社関係の管理機関。神宮・神社・神官・神職、敬神思想の普及に関する事項を取り扱った。46年の廃止により神社の国家管理も終わった。

⇒じん‐ぎ【神祇】

じんぎ‐か【神祇歌】

勅撰和歌集の部立ぶだての一つ。神祇関係の儀式や参詣の際に詠んだ歌など。神詠を含むこともある。後拾遺集巻20に設けられ、千載集・新古今集などでは1巻をなす。→釈教歌しゃっきょうか。

⇒じん‐ぎ【神祇】

しんぎ‐かい【審議会】‥クワイ

行政機関が政策立案などにつき、学識経験者や利害関係者の意見を反映させるために設置する合議制の諮問機関。

⇒しん‐ぎ【審議】

東海道新幹線開業

提供:NHK

しん‐カントがくは【新カント学派】

(Neukantianer ドイツ)カントの批判哲学を復興しようとした哲学の学派。19世紀後半、ドイツを中心に、リープマン(O. Liebmann1840〜1912)・ランゲ(F. A. Lange1828〜1875)らを先駆として始まり、1920年代までに多大の影響を及ぼした。なかでも数学および自然科学の認識論的基礎づけを主要課題としたマールブルク学派(コーエン・ナトルプ・カッシーラーら)と、文化科学の認識論的基礎づけに努め、価値哲学の組織を目ざした西南学派(ウィンデルバント・リッカートら)の両派が有力であった。ベルギーではマレシャル(J. Maréchal1878〜1944)、フランスではルヌヴィエ(C. Renouvier1815〜1903)らが活躍。

しん‐かんりょう【新官僚】‥クワンレウ

満州事変以降、いわゆる非常時体制下に進出した高級官僚の一派。親軍的・反政党的で強力な国家統制を主張。企画院などに集まって統制経済を推進した若手の官僚は、別に革新官僚とも呼ばれた。

しん‐き【心気・辛気】

①こころ。きもち。気分。黄表紙、御存商売物「新板の工夫に―をこらし」

②思うようにならず、くさくさすること。じれったく、いらいらすること。日葡辞書「シンキヲヤム」。浄瑠璃、ひらかな盛衰記「心せかれや、ああ―」

⇒しんき‐くさ・い【心気臭い・辛気臭い】

⇒しんき‐しょう【心気症】

⇒しんき‐なき【心気泣き】

⇒しんき‐やせ【心気痩せ】

⇒しんき‐やみ【心気病み】

⇒心気が湧く

⇒心気を砕く

⇒心気を燃やす

しん‐き【心鬼】

①無慈悲な心。

②疑いまどう心。

しん‐き【心悸】

むなさわぎ。動悸。

⇒しんき‐こうしん【心悸亢進】

しん‐き【心機】

心のはたらき。心のはずみ。気持。

⇒しんき‐いってん【心機一転】

しん‐き【神気】

①万物を生成する霊妙な力。

②不思議な雲気。

③精神と気性。

㋐心身の力。気力。

㋑精神。こころ。

④すぐれた趣。

しん‐き【神奇】

ふしぎなこと。

しん‐き【神鬼】

かみとおに。鬼神。

しん‐き【神亀】

①吉祥を招くというふしぎな亀。霊亀。

②⇒じんき

しん‐き【神器】

①神を祭るときに用いる器具。

②⇒じんぎ

しん‐き【神機】

霊妙なはたらき。はかり知ることのできないはかりごと。

しん‐き【振気】

元気をふるいおこすこと。

しん‐き【振起】

ふるいおこすこと。盛んにすること。ふるいたつこと。盛んになること。

しん‐き【晨起】

朝早く起きること。あさおき。早起き。

しん‐き【晨暉・晨晷】

早朝の日の光。あさひ。朝暉。

しん‐き【新奇】

目新しく、普通でないこと。「―な趣向」「―をねらう」↔陳腐

しん‐き【新規】

①新たに設けた規則。

②今までとは違って、新しいこと。「店を―に始める」「―の客」

⇒しんき‐まきなおし【新規蒔き直し】

しん‐き【新禧】

新年のよろこび。「恭賀―」

しん‐ぎ【心木】

①心棒。車の軸。西鶴諸国ばなし「古き茶うすのありしが、その―の穴より」

②物事の中心となるもの。活動の中心。

しん‐ぎ【心技】

精神面と技能面。精神力と技術。「―一体」

しん‐ぎ【信義】

信を守り義を行うこと。約束を守り務めを果たすこと。あざむかないこと。雨月物語1「一生を―の為に終る」。「―を守る」「―にもとる」

⇒しんぎ‐せいじつ‐の‐げんそく【信義誠実の原則】

⇒しんぎ‐そく【信義則】

しん‐ぎ【信疑】

信ずることと疑うこと。信ずべきことと疑わしいこと。

しん‐ぎ【神技】

神の行うわざ。人間にはとても出来そうにないすぐれたわざ。かみわざ。「―に近い」

しん‐ぎ【宸儀】

①天子のお姿・おからだ。

②天子。主上。平家物語5「―南殿に出御し」

しん‐ぎ【真偽】

まことといつわり。論理的な正誤。「―の程は定かでない」

⇒しんぎ‐ほう【真偽法】

しん‐ぎ【真義】

真実の意義。

しん‐ぎ【清規】

〔仏〕

①清く正しい法度はっと。

②禅宗で、寺院内の日常生活について、起居動作の規範を定めた規則。「百丈―」

しん‐ぎ【新義】

①新しい意義。

②〔仏〕新義真言宗の略。

⇒しんぎ‐しんごんしゅう【新義真言宗】

しん‐ぎ【新儀】

①新しくきめた儀式。

②新規の事柄・行事。「―停止」

しん‐ぎ【審議】

くわしく事の可否を論議・検討すること。「―を重ねる」「議案を―する」

⇒しんぎ‐かい【審議会】

⇒しんぎ‐かん【審議官】

⇒しんぎ‐みりょう【審議未了】

じん‐き【人気】

①人いきれ。また、その場の人々の気配。拾玉集得花「―人音なんどのみにて」

②世間の評判。にんき。浮世風呂3「時節の流行も―にあはば」

③その地方一帯の気風。にんき。「―が悪い」

じんき【神亀】

(シンキとも)奈良時代、聖武天皇朝の年号。白亀出現の瑞祥により、養老8年2月4日(724年3月3日)改元、神亀6年8月5日(729年9月2日)天平に改元。

じん‐ぎ【仁義】

①いつくしみの心と道理にかなった方法。仁と義。徒然草「君子に―あり」

②人の踏み行うべき道。世間の義理・人情。日本永代蔵1「世の―を本として」。「―を守る」

③江戸時代に、博徒・職人・香具師やし仲間に行われた親分・子分の間の道徳および初対面の挨拶。現在も露天商人・遊び人などの間で行われる。

⇒じんぎ‐だて【仁義立て】

⇒仁義を切る

じん‐ぎ【神祇】

天神と地祇。天つ神と国つ神。かみがみ。

⇒じんぎ‐いん【神祇院】

⇒じんぎ‐か【神祇歌】

⇒じんぎ‐かん【神祇官】

⇒じんぎ‐ぐみ【神祇組】

⇒じんぎ‐しょう【神祇省】

⇒じんぎ‐の‐ししょう【神祇の四姓】

⇒じんぎ‐はく【神祇伯】

じん‐ぎ【神器】

(古くはシンキ・シンギとも)

①神から承け伝えた宝器。特に、皇位のしるしである三種の神器。

②天子の位。帝位。

じん‐ぎ【辞義・辞宜】

(ジギの訛)あいさつ。えしゃく。曾我物語4「何となき―にいひなして静まりぬ」

しんき‐いってん【心機一転】

ある動機からすっかり心持の変わること。「―生活を改める」

⇒しん‐き【心機】

じんぎ‐いん【神祇院】‥ヰン

1940年内務省神社局を廃して外局として創設した神社関係の管理機関。神宮・神社・神官・神職、敬神思想の普及に関する事項を取り扱った。46年の廃止により神社の国家管理も終わった。

⇒じん‐ぎ【神祇】

じんぎ‐か【神祇歌】

勅撰和歌集の部立ぶだての一つ。神祇関係の儀式や参詣の際に詠んだ歌など。神詠を含むこともある。後拾遺集巻20に設けられ、千載集・新古今集などでは1巻をなす。→釈教歌しゃっきょうか。

⇒じん‐ぎ【神祇】

しんぎ‐かい【審議会】‥クワイ

行政機関が政策立案などにつき、学識経験者や利害関係者の意見を反映させるために設置する合議制の諮問機関。

⇒しん‐ぎ【審議】

広辞苑に「心が」で始まるの検索結果 1-11。