複数辞典一括検索+![]()

![]()

くら‐がり【暗がり・闇】🔗⭐🔉

くら‐がり【暗がり・闇】

①くらいこと。暗い所。暗い時。〈日葡辞書〉。「―にひそむ」「手―」

②人目につかないところ。ひそかにすること。浄瑠璃、薩摩歌「―の商ひはせうものでござらぬ」

③理非のわからないこと。暗愚。

⇒暗がりから牛を引き出す

⇒暗がりから暗がり

⇒暗がりに鬼を繋ぐ

⇒暗がりの犬の糞

○暗がりから牛を引き出すくらがりからうしをひきだす

(暗い所にいる黒い牛はわかりにくいことから)物の判別がつかないこと。また、動作などの鈍いことのたとえ。くらやみから牛を引き出す。やみから牛を引き出す。西鶴置土産「まことに―ごとくに、楽寝をおこせど目を覚まさず」

⇒くら‐がり【暗がり・闇】

○暗がりから暗がりくらがりからくらがり

分別に迷ってわけのわからなくなること。

⇒くら‐がり【暗がり・闇】

○暗がりに鬼を繋ぐくらがりにおにをつなぐ

奥底が知れず気味のわるいことのたとえ。日本永代蔵4「内証の強き事、―がごとく」

⇒くら‐がり【暗がり・闇】

○暗がりの犬の糞くらがりのいぬのくそ

自分のしくじりを、人が知らぬのを幸いにして押し隠すこと。好色五人女3「喧嘩しひけ取る分隠し、買置きの商人損を包み、これ皆―なるべし」

⇒くら‐がり【暗がり・闇】

○暗がりから牛を引き出すくらがりからうしをひきだす🔗⭐🔉

○暗がりから牛を引き出すくらがりからうしをひきだす

(暗い所にいる黒い牛はわかりにくいことから)物の判別がつかないこと。また、動作などの鈍いことのたとえ。くらやみから牛を引き出す。やみから牛を引き出す。西鶴置土産「まことに―ごとくに、楽寝をおこせど目を覚まさず」

⇒くら‐がり【暗がり・闇】

○暗がりから暗がりくらがりからくらがり🔗⭐🔉

○暗がりから暗がりくらがりからくらがり

分別に迷ってわけのわからなくなること。

⇒くら‐がり【暗がり・闇】

○暗がりに鬼を繋ぐくらがりにおにをつなぐ🔗⭐🔉

○暗がりに鬼を繋ぐくらがりにおにをつなぐ

奥底が知れず気味のわるいことのたとえ。日本永代蔵4「内証の強き事、―がごとく」

⇒くら‐がり【暗がり・闇】

○暗がりの犬の糞くらがりのいぬのくそ🔗⭐🔉

○暗がりの犬の糞くらがりのいぬのくそ

自分のしくじりを、人が知らぬのを幸いにして押し隠すこと。好色五人女3「喧嘩しひけ取る分隠し、買置きの商人損を包み、これ皆―なるべし」

⇒くら‐がり【暗がり・闇】

くら‐が・る【暗がる・闇がる】

〔自四〕

暗くなる。やみになる。竹取物語「はやき風吹きて世界―・りて」

くらき‐みち【冥き途】

「冥途めいど」の訓読。源氏物語御法「仏の御しるし、今はかの―のとぶらひにだに頼み申すべきを」

くらく【来らく】

(「来く」のク語法)来ること。万葉集13「古ゆ言ひつぎ―恋すれば安からぬものと」

く‐らく【苦楽】

苦しみと楽しみ。「―を共にする」

クラクション【klaxon】

(製造会社名クラクソンに由来)電磁石の作用で鳴らす自動車などの警笛。クラクソン。

くら‐ぐそく【鞍具足】

(→)鞍皆具くらかいぐに同じ。

クラクフ【Kraków】

ポーランド南部の都市。ヴィスワ川上流に位置し、17世紀初頭までポーランド王国の首都として繁栄。現在は製鉄を中心とする重工業基地。歴史地区は世界遺産。人口75万8千(2004)。ドイツ語名クラカウ。

クラクフ(1)

撮影:小松義夫

クラクフ(2)

提供:JTBフォト

クラクフ(2)

提供:JTBフォト

くら‐くら

①めまいがするさま。「頭が―する」

②湯などが沸きかえるさま。ぐらぐら。

③嫉妬などで心の燃えるようなさま。

くら‐ぐら【暗暗】

①薄暗いさま。公任集「白雲に跡―と行く影も」

②薄暗い時分。日暮れ方。宇治拾遺物語1「急ぎ立ちて―に行き着きぬ」

ぐら‐ぐら

①ものや気持などが揺れ動いて定まらないさま。「―の歯」「考えが―する」

②湯などが沸きかえるさま。くらくら。「―煮えたつ」

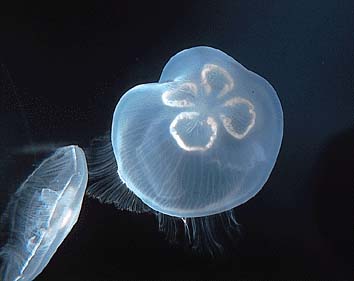

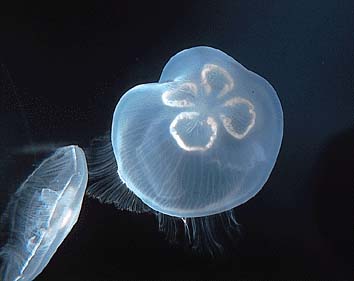

くらげ【水母・海月】

①㋐鉢虫綱の刺胞動物の総称。ビゼンクラゲ・タコクラゲ・ミズクラゲなど。〈[季]夏〉。古事記上「―なすただよへる時」→鉢虫類。

ミズクラゲ

提供:東京動物園協会

くら‐くら

①めまいがするさま。「頭が―する」

②湯などが沸きかえるさま。ぐらぐら。

③嫉妬などで心の燃えるようなさま。

くら‐ぐら【暗暗】

①薄暗いさま。公任集「白雲に跡―と行く影も」

②薄暗い時分。日暮れ方。宇治拾遺物語1「急ぎ立ちて―に行き着きぬ」

ぐら‐ぐら

①ものや気持などが揺れ動いて定まらないさま。「―の歯」「考えが―する」

②湯などが沸きかえるさま。くらくら。「―煮えたつ」

くらげ【水母・海月】

①㋐鉢虫綱の刺胞動物の総称。ビゼンクラゲ・タコクラゲ・ミズクラゲなど。〈[季]夏〉。古事記上「―なすただよへる時」→鉢虫類。

ミズクラゲ

提供:東京動物園協会

㋑刺胞動物に見られる形態の基本型の一つ。固着生活をし、無性生殖を行うポリプ型の時期に対して、浮遊生活をし、有性生殖を行う時期の個体型。ヒドロ虫・鉢虫類などに見られる。

②(クラゲに骨がないことから)確固たる主義がなくて、常に意見が動揺する人。

⇒くらげ‐おけ【海月桶】

⇒くらげ‐の‐ほね【水母の骨】

くらげ‐おけ【海月桶】‥ヲケ

食用のクラゲを塩漬にする桶。日本永代蔵6「―のすたるにも蓼穂たでほを植ゑ」

⇒くらげ【水母・海月】

くらけく【暗けく】

(暗シのク語法)くらいこと。くらい所・時。万葉集8「秋の田の穂田をかりがね―に夜のほどろにも鳴き渡るかも」

くらげ‐の‐ほね【水母の骨】

あるはずのない物、またはきわめて珍しい物のたとえ。今昔物語集12「みづはさす八十余りの老の波―に逢ふぞ嬉しき」

⇒くらげ【水母・海月】

くら‐ごころ【鞍心】

鞍の乗りごこち。くらあじ。

くら‐ごと【暗事】

人に知られないようにこっそりとする事柄。密事。好色一代男4「惣じてかやうの―かれこれ四十八ありける」

くら‐ざしき【蔵座敷】

蔵の中にしつらえた座敷。

くら‐ざらえ【蔵浚え】‥ザラヘ

(→)「くらばらい」に同じ。

くらし【暮し】

①くらすこと。時日をすごすこと。

②くちすぎ。生計。暮し向き。「―が立つ」「―の足しにする」

⇒くらし‐ぶり【暮し振り】

⇒くらし‐むき【暮し向き】

くら・し【暗し・昏し・冥し】

〔形ク〕

⇒くらい

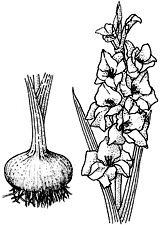

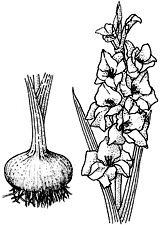

グラジオラス【Gladiolus ラテン】

アヤメ科の球根植物。葉は剣状。長い花軸に漏斗形の花を穂状につける。園芸品種は多数。春咲と夏咲があり、花色は白・赤・黄・紫など。また、広くはアヤメ科トウショウブ属植物(その学名)で、地中海沿岸や南アフリカと、マダガスカル・カナリア諸島などに約300種が分布。オランダアヤメ。トウショウブ。

グラジオラス

㋑刺胞動物に見られる形態の基本型の一つ。固着生活をし、無性生殖を行うポリプ型の時期に対して、浮遊生活をし、有性生殖を行う時期の個体型。ヒドロ虫・鉢虫類などに見られる。

②(クラゲに骨がないことから)確固たる主義がなくて、常に意見が動揺する人。

⇒くらげ‐おけ【海月桶】

⇒くらげ‐の‐ほね【水母の骨】

くらげ‐おけ【海月桶】‥ヲケ

食用のクラゲを塩漬にする桶。日本永代蔵6「―のすたるにも蓼穂たでほを植ゑ」

⇒くらげ【水母・海月】

くらけく【暗けく】

(暗シのク語法)くらいこと。くらい所・時。万葉集8「秋の田の穂田をかりがね―に夜のほどろにも鳴き渡るかも」

くらげ‐の‐ほね【水母の骨】

あるはずのない物、またはきわめて珍しい物のたとえ。今昔物語集12「みづはさす八十余りの老の波―に逢ふぞ嬉しき」

⇒くらげ【水母・海月】

くら‐ごころ【鞍心】

鞍の乗りごこち。くらあじ。

くら‐ごと【暗事】

人に知られないようにこっそりとする事柄。密事。好色一代男4「惣じてかやうの―かれこれ四十八ありける」

くら‐ざしき【蔵座敷】

蔵の中にしつらえた座敷。

くら‐ざらえ【蔵浚え】‥ザラヘ

(→)「くらばらい」に同じ。

くらし【暮し】

①くらすこと。時日をすごすこと。

②くちすぎ。生計。暮し向き。「―が立つ」「―の足しにする」

⇒くらし‐ぶり【暮し振り】

⇒くらし‐むき【暮し向き】

くら・し【暗し・昏し・冥し】

〔形ク〕

⇒くらい

グラジオラス【Gladiolus ラテン】

アヤメ科の球根植物。葉は剣状。長い花軸に漏斗形の花を穂状につける。園芸品種は多数。春咲と夏咲があり、花色は白・赤・黄・紫など。また、広くはアヤメ科トウショウブ属植物(その学名)で、地中海沿岸や南アフリカと、マダガスカル・カナリア諸島などに約300種が分布。オランダアヤメ。トウショウブ。

グラジオラス

クラシカル【classical】

古典的。古風。夏目漱石、硝子戸の中「毫も古典的クラシカルな響を私に与へなくなつた」

くら‐しき【倉敷】

①(倉敷地の略)各地の荘園から年貢などを輸送する際に一時保管する倉庫が置かれた所。

②倉敷料の略。

⇒くらしき‐りょう【倉敷料】

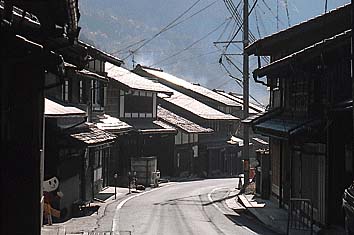

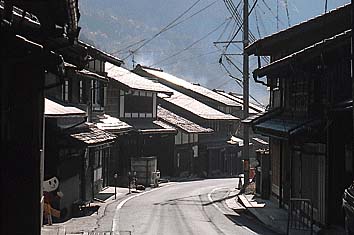

くらしき【倉敷】

岡山県南部の市。江戸時代は幕領60万石の代官所を設置。明治時代から紡績で栄えた。大原美術館・考古館・民芸館がある。臨海地帯の水島地区にはコンビナートが発展。人口46万9千。

倉敷

撮影:新海良夫

クラシカル【classical】

古典的。古風。夏目漱石、硝子戸の中「毫も古典的クラシカルな響を私に与へなくなつた」

くら‐しき【倉敷】

①(倉敷地の略)各地の荘園から年貢などを輸送する際に一時保管する倉庫が置かれた所。

②倉敷料の略。

⇒くらしき‐りょう【倉敷料】

くらしき【倉敷】

岡山県南部の市。江戸時代は幕領60万石の代官所を設置。明治時代から紡績で栄えた。大原美術館・考古館・民芸館がある。臨海地帯の水島地区にはコンビナートが発展。人口46万9千。

倉敷

撮影:新海良夫

くら‐しき【鞍敷】

鞍壺の上にしく敷物。うわしき。鞍ぶとん。

くらしき‐りょう【倉敷料】‥レウ

倉庫に商品を保管する料金。敷料。

⇒くら‐しき【倉敷】

くら‐しし【鞍鹿】

(多く座くらと称する場所にすむからいう)カモシカの異称。

くら‐した【鞍下】

①牛馬の背の、鞍の下になる部分。殊に牛のその部分の肉は賞味される。〈日葡辞書〉

②洋鞍で、鞍橋くらぼねの下にあてる敷物。

クラシック【classic】

(もと「第一級の」の意)

①古典。古典的な名作。

②古典的。古雅なさま。「―な様式」

③西洋の古典音楽。

⇒クラシック‐カー【classic car】

⇒クラシック‐バレエ【classic ballet】

⇒クラシック‐レース【classic races】

クラシック‐カー【classic car】

古い型の自動車。特に、古典的名車。

⇒クラシック【classic】

クラシック‐バレエ【classic ballet】

ヨーロッパの伝統的バレエ。古典バレエ。↔モダン‐バレエ。→バレエ。

⇒クラシック【classic】

クラシック‐レース【classic races】

中央競馬のサラブレッド3歳馬による五大重賞レース。桜花賞・皐月賞・オークス・日本ダービー・菊花賞のこと。

⇒クラシック【classic】

くらし‐ぶり【暮し振り】

日々の生活の仕方。「質素な―」

⇒くらし【暮し】

くらし‐むき【暮し向き】

生活・生計のありさま。夏目漱石、明暗「富の程度に多少等差のある二人の活計向くらしむき」。「―は楽ではない」

⇒くらし【暮し】

くら‐しゅう【蔵衆】

(→)「くらぼうし(蔵法師)」1の別称。

くら‐じり【座後】

しもざ。末座。末席。↔座上くらがみ

くら‐じり【鞍尻】

牛馬の鞍の後部。

くら‐しろ【倉代】

①正式の倉の代用で、品物などを一時収めておく仮設の倉。今昔物語集16「厚き板をもつて―を造らしめて」

②大嘗祭だいじょうさいで、供物を入れて運ぶ輿こし。

グラシン‐し【グラシン紙】

(glassine)長時間叩解こうかいした亜硫酸パルプを原料とした光沢のある半透明の薄紙。食品包装・書籍カバー・封書窓などに使用。

クラス【class】

①階級。等級。「トップ‐―の腕前」

②学級。組。「―の担任」

③〔生〕

㋐生物分類上の一階級で、綱こうのこと。

㋑植物社会学における群落の一階級。群系の下、オーダー・群集の上。

⇒クラス‐アクション【class action】

⇒クラス‐かい【クラス会】

⇒クラス‐メート【classmate】

くら・す【暗す】

〔他四〕

暗くする。曇らす。源氏物語総角「かきくもり日影も見えぬ奥山に心を―・す頃にもあるかな」

くら・す【暮らす】

〔他五〕

(「暗くする」が原義)

①日の暮れるまでの時間をすごす。万葉集5「梅の花一人見つつや春日―・さむ」。竹取物語「あたりを離れぬ君達夜を明かし日を―・す多かり」

②時節の終りになるまでの時をすごす。月日をすごす。源氏物語竹河「花を見て春は―・しつ」。「3カ月病床で―・した」

③(自動詞的に)世をすごす。生活する。狂言、俄道心「元手はなし、商ひはならず、何とも―・さうやうがない」。「都会で―・す」「この収入で一家5人が―・して行く」

④(動詞の連用形に付いて)(一日中)ずっとその事をしつづける意を表す。源氏物語夕顔「うらみ、かつは語らひ―・し給ふ」。日葡辞書「カリクラス」「アソビクラス」。「泣き―・す」

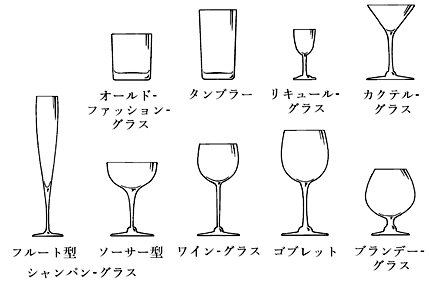

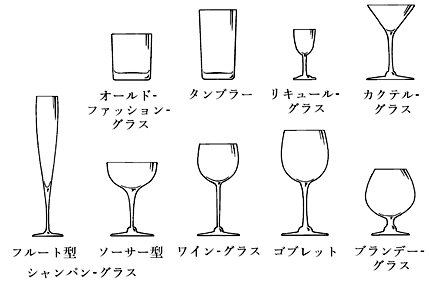

グラス【glass】

①⇒ガラス。

②ガラス製のコップ。洋盃。

グラス

くら‐しき【鞍敷】

鞍壺の上にしく敷物。うわしき。鞍ぶとん。

くらしき‐りょう【倉敷料】‥レウ

倉庫に商品を保管する料金。敷料。

⇒くら‐しき【倉敷】

くら‐しし【鞍鹿】

(多く座くらと称する場所にすむからいう)カモシカの異称。

くら‐した【鞍下】

①牛馬の背の、鞍の下になる部分。殊に牛のその部分の肉は賞味される。〈日葡辞書〉

②洋鞍で、鞍橋くらぼねの下にあてる敷物。

クラシック【classic】

(もと「第一級の」の意)

①古典。古典的な名作。

②古典的。古雅なさま。「―な様式」

③西洋の古典音楽。

⇒クラシック‐カー【classic car】

⇒クラシック‐バレエ【classic ballet】

⇒クラシック‐レース【classic races】

クラシック‐カー【classic car】

古い型の自動車。特に、古典的名車。

⇒クラシック【classic】

クラシック‐バレエ【classic ballet】

ヨーロッパの伝統的バレエ。古典バレエ。↔モダン‐バレエ。→バレエ。

⇒クラシック【classic】

クラシック‐レース【classic races】

中央競馬のサラブレッド3歳馬による五大重賞レース。桜花賞・皐月賞・オークス・日本ダービー・菊花賞のこと。

⇒クラシック【classic】

くらし‐ぶり【暮し振り】

日々の生活の仕方。「質素な―」

⇒くらし【暮し】

くらし‐むき【暮し向き】

生活・生計のありさま。夏目漱石、明暗「富の程度に多少等差のある二人の活計向くらしむき」。「―は楽ではない」

⇒くらし【暮し】

くら‐しゅう【蔵衆】

(→)「くらぼうし(蔵法師)」1の別称。

くら‐じり【座後】

しもざ。末座。末席。↔座上くらがみ

くら‐じり【鞍尻】

牛馬の鞍の後部。

くら‐しろ【倉代】

①正式の倉の代用で、品物などを一時収めておく仮設の倉。今昔物語集16「厚き板をもつて―を造らしめて」

②大嘗祭だいじょうさいで、供物を入れて運ぶ輿こし。

グラシン‐し【グラシン紙】

(glassine)長時間叩解こうかいした亜硫酸パルプを原料とした光沢のある半透明の薄紙。食品包装・書籍カバー・封書窓などに使用。

クラス【class】

①階級。等級。「トップ‐―の腕前」

②学級。組。「―の担任」

③〔生〕

㋐生物分類上の一階級で、綱こうのこと。

㋑植物社会学における群落の一階級。群系の下、オーダー・群集の上。

⇒クラス‐アクション【class action】

⇒クラス‐かい【クラス会】

⇒クラス‐メート【classmate】

くら・す【暗す】

〔他四〕

暗くする。曇らす。源氏物語総角「かきくもり日影も見えぬ奥山に心を―・す頃にもあるかな」

くら・す【暮らす】

〔他五〕

(「暗くする」が原義)

①日の暮れるまでの時間をすごす。万葉集5「梅の花一人見つつや春日―・さむ」。竹取物語「あたりを離れぬ君達夜を明かし日を―・す多かり」

②時節の終りになるまでの時をすごす。月日をすごす。源氏物語竹河「花を見て春は―・しつ」。「3カ月病床で―・した」

③(自動詞的に)世をすごす。生活する。狂言、俄道心「元手はなし、商ひはならず、何とも―・さうやうがない」。「都会で―・す」「この収入で一家5人が―・して行く」

④(動詞の連用形に付いて)(一日中)ずっとその事をしつづける意を表す。源氏物語夕顔「うらみ、かつは語らひ―・し給ふ」。日葡辞書「カリクラス」「アソビクラス」。「泣き―・す」

グラス【glass】

①⇒ガラス。

②ガラス製のコップ。洋盃。

グラス

③(glasses)めがね。双眼鏡。「サン‐―」「オペラ‐―」

⇒グラス‐ウール【glass wool】

⇒グラス‐ゲージ【glass gauge】

⇒グラス‐ハープ【glass harp】

⇒グラス‐ハーモニカ【glass harmonica】

⇒グラス‐ファイバー【glass fiber】

⇒グラス‐ボート

⇒グラス‐ロッド

⇒グラス‐ワーク【glass work】

⇒グラス‐ワイン

グラス【grass】

「草」「牧草」の意。

⇒グラス‐コート【grass court】

⇒グラス‐スキー【grass ski(ing)】

⇒グラス‐ツリー【grass tree】

⇒グラス‐バンカー【grass bunker】

グラス【Günter Grass】

ドイツの作家。鋭い社会諷刺とおどけた幻想が結合した小説「ブリキの太鼓」「犬の年」「ネコとネズミ」「ひらめ」など。ノーベル賞。(1927〜)

クラス‐アクション【class action】

同様の地位にある多数人のうちの一部の者が自己および他の全員のために原告または被告となる民事訴訟。アメリカで発達している制度。

⇒クラス【class】

グラス‐ウール【glass wool】

細いガラス短繊維から成る綿状物。断熱・吸音・電気絶縁などの材料。ガラスウール。ガラス綿。

⇒グラス【glass】

グラズーノフ【Aleksandr Konstantinovich Glazunov】

ロシアの作曲家。交響詩「ステンカ=ラージン」、バレエ音楽「四季」など。(1865〜1936)

クラス‐かい【クラス会】‥クワイ

同じ学級の卒業生の催す親睦会。

⇒クラス【class】

グラス‐ゲージ【glass gauge】

タンクなどの内部の液面の高さを測るために、外部に取り付けた目盛りつきのガラス管。タンクなどの上下両端とガラス管の内部とを連結させて液を導く。

⇒グラス【glass】

グラスゴー【Glasgow】

イギリス、スコットランド西岸の都市。製鉄・造船などが盛ん。またスコットランドの商業・貿易の中心地。人口61万6千(1996)。

⇒グラスゴー‐だいがく【グラスゴー大学】

グラスゴー‐だいがく【グラスゴー大学】

1451年設立のスコットランドで2番目に古い大学。グラスゴーにある。18世紀中頃、アダム=スミスが学び、また教鞭を執った。

⇒グラスゴー【Glasgow】

グラス‐コート【grass court】

テニスで、芝生のコート。→クレーコート。

⇒グラス【grass】

グラス‐スキー【grass ski(ing)】

(→)ローンスキーに同じ。

⇒グラス【grass】

クラスター【cluster】

(花や実などの房の意)

①同種のものが集まってつくる一団・群れ。

②複数個の原子または分子が集まり、それらの一部分または全体に結合をつくって形成される集団。

③コンピューターのディスク上の記憶単位。

⇒クラスター‐かごうぶつ【クラスター化合物】

⇒クラスター‐ばくだん【クラスター爆弾】

クラスター‐かごうぶつ【クラスター化合物】‥クワガフ‥

(cluster compound)クラスター2を分子内にもっている化合物の総称。

⇒クラスター【cluster】

クラスター‐ばくだん【クラスター爆弾】

投下された容器から、空中で多数の小型爆弾が散布され、広範囲に被害を与える爆弾。集束爆弾。

⇒クラスター【cluster】

グラス‐ツリー【grass tree】

ススキノキ科の低木状多年草。オーストラリアに特産。ススキに似た葉を束生し、下部が木本状の大きな株を作る。花季に木質の花茎を伸ばし、多数の白色の小花を密生する。ススキノキ。

⇒グラス【grass】

クラスト【crust】

積雪の表層が日射・気温・風などの影響で固結したもの。雪殻。堅雪。硬雪。

グラスノスチ【glasnost' ロシア】

情報公開。旧ソ連で、1986年以降のゴルバチョフによるペレストロイカを支えた基本理念。

クラスノヤルスク【Krasnoyarsk】

ロシア連邦中南部、エニセイ川中流域にある同地方最大の都市。シベリア鉄道が通り、周辺に豊富な鉱物・森林資源がある。人口91万7千(2004)。

グラス‐ハープ【glass harp】

ミュージカル‐グラスの一種。1929年ホフマン(B. Hoffmann1913〜1991)が考案。クリスタロフォーン。

⇒グラス【glass】

グラス‐ハーモニカ【glass harmonica】

ミュージカル‐グラスの一種。B.フランクリンが1760年代前半に考案。一連のガラス円盤をペダル装置で回転させ、指で触れて演奏する。後に鍵盤付きのものも発明された。

グラス-ハーモニカ

③(glasses)めがね。双眼鏡。「サン‐―」「オペラ‐―」

⇒グラス‐ウール【glass wool】

⇒グラス‐ゲージ【glass gauge】

⇒グラス‐ハープ【glass harp】

⇒グラス‐ハーモニカ【glass harmonica】

⇒グラス‐ファイバー【glass fiber】

⇒グラス‐ボート

⇒グラス‐ロッド

⇒グラス‐ワーク【glass work】

⇒グラス‐ワイン

グラス【grass】

「草」「牧草」の意。

⇒グラス‐コート【grass court】

⇒グラス‐スキー【grass ski(ing)】

⇒グラス‐ツリー【grass tree】

⇒グラス‐バンカー【grass bunker】

グラス【Günter Grass】

ドイツの作家。鋭い社会諷刺とおどけた幻想が結合した小説「ブリキの太鼓」「犬の年」「ネコとネズミ」「ひらめ」など。ノーベル賞。(1927〜)

クラス‐アクション【class action】

同様の地位にある多数人のうちの一部の者が自己および他の全員のために原告または被告となる民事訴訟。アメリカで発達している制度。

⇒クラス【class】

グラス‐ウール【glass wool】

細いガラス短繊維から成る綿状物。断熱・吸音・電気絶縁などの材料。ガラスウール。ガラス綿。

⇒グラス【glass】

グラズーノフ【Aleksandr Konstantinovich Glazunov】

ロシアの作曲家。交響詩「ステンカ=ラージン」、バレエ音楽「四季」など。(1865〜1936)

クラス‐かい【クラス会】‥クワイ

同じ学級の卒業生の催す親睦会。

⇒クラス【class】

グラス‐ゲージ【glass gauge】

タンクなどの内部の液面の高さを測るために、外部に取り付けた目盛りつきのガラス管。タンクなどの上下両端とガラス管の内部とを連結させて液を導く。

⇒グラス【glass】

グラスゴー【Glasgow】

イギリス、スコットランド西岸の都市。製鉄・造船などが盛ん。またスコットランドの商業・貿易の中心地。人口61万6千(1996)。

⇒グラスゴー‐だいがく【グラスゴー大学】

グラスゴー‐だいがく【グラスゴー大学】

1451年設立のスコットランドで2番目に古い大学。グラスゴーにある。18世紀中頃、アダム=スミスが学び、また教鞭を執った。

⇒グラスゴー【Glasgow】

グラス‐コート【grass court】

テニスで、芝生のコート。→クレーコート。

⇒グラス【grass】

グラス‐スキー【grass ski(ing)】

(→)ローンスキーに同じ。

⇒グラス【grass】

クラスター【cluster】

(花や実などの房の意)

①同種のものが集まってつくる一団・群れ。

②複数個の原子または分子が集まり、それらの一部分または全体に結合をつくって形成される集団。

③コンピューターのディスク上の記憶単位。

⇒クラスター‐かごうぶつ【クラスター化合物】

⇒クラスター‐ばくだん【クラスター爆弾】

クラスター‐かごうぶつ【クラスター化合物】‥クワガフ‥

(cluster compound)クラスター2を分子内にもっている化合物の総称。

⇒クラスター【cluster】

クラスター‐ばくだん【クラスター爆弾】

投下された容器から、空中で多数の小型爆弾が散布され、広範囲に被害を与える爆弾。集束爆弾。

⇒クラスター【cluster】

グラス‐ツリー【grass tree】

ススキノキ科の低木状多年草。オーストラリアに特産。ススキに似た葉を束生し、下部が木本状の大きな株を作る。花季に木質の花茎を伸ばし、多数の白色の小花を密生する。ススキノキ。

⇒グラス【grass】

クラスト【crust】

積雪の表層が日射・気温・風などの影響で固結したもの。雪殻。堅雪。硬雪。

グラスノスチ【glasnost' ロシア】

情報公開。旧ソ連で、1986年以降のゴルバチョフによるペレストロイカを支えた基本理念。

クラスノヤルスク【Krasnoyarsk】

ロシア連邦中南部、エニセイ川中流域にある同地方最大の都市。シベリア鉄道が通り、周辺に豊富な鉱物・森林資源がある。人口91万7千(2004)。

グラス‐ハープ【glass harp】

ミュージカル‐グラスの一種。1929年ホフマン(B. Hoffmann1913〜1991)が考案。クリスタロフォーン。

⇒グラス【glass】

グラス‐ハーモニカ【glass harmonica】

ミュージカル‐グラスの一種。B.フランクリンが1760年代前半に考案。一連のガラス円盤をペダル装置で回転させ、指で触れて演奏する。後に鍵盤付きのものも発明された。

グラス-ハーモニカ

⇒グラス【glass】

グラス‐バンカー【grass bunker】

ゴルフ場で、砂の代りに草で覆われた凹地。

⇒グラス【grass】

グラス‐ファイバー【glass fiber】

(→)ガラス繊維。

⇒グラス【glass】

グラス‐ボート

(和製語glass boat)観光遊覧船の一種。船底の一部をガラス張りにして、水中がのぞけるようにした船。

⇒グラス【glass】

クラス‐メート【classmate】

同級生。級友。

⇒クラス【class】

くら‐ずれ【鞍擦れ】

牛馬の背または人の股などが、鞍にすれて傷つくこと。また、その傷。

クラスレート‐かごうぶつ【クラスレート化合物】‥クワガフ‥

(clathrateはギリシア語のcleithron(かんぬき)に由来)(→)包接化合物に同じ。

グラス‐ロッド

(glass fiber rod)グラス‐ファイバー製の釣竿。

⇒グラス【glass】

グラス‐ワーク【glass work】

(映画用語)撮影機の前にガラスに描いた絵をおき、それを通して実景を撮影・合成して一つの場面を作るトリック撮影。

⇒グラス【glass】

グラス‐ワイン

(和製語glass wine)飲食店で、グラスに注いだ状態で供するワイン。ボトルで注文するものに対していう。

⇒グラス【glass】

くらた【倉田】

姓氏の一つ。

⇒くらた‐ひゃくぞう【倉田百三】

くら‐だいかん【蔵代官】‥クワン

蔵をあずかる代官。狂言、松楪まつゆずりは「今年より―をゆづりえて、殿も徳若民もゆたかに」

くら‐だし【庫出し・蔵出し】

①倉庫に寄託した貨物を引き出すこと。

②貯蔵してあった酒などの、蔵から出したばかりのもの。「―の酒」

③金庫に入れてある金銭を引き出すこと。

⇒くらだし‐さしずしょ【庫出し指図書】

⇒くらだし‐ぜい【庫出し税】

くらだし‐さしずしょ【庫出し指図書】‥ヅ‥

貨物の寄託者が倉庫業者にあてて、保管された貨物の庫出し引渡しを請求する書面。

⇒くら‐だし【庫出し・蔵出し】

くらだし‐ぜい【庫出し税】

製品を工場・倉庫などから市場へ移出する際に課せられる租税。酒税・揮発油税などはこの方法で課税する。

⇒くら‐だし【庫出し・蔵出し】

くら‐たち【鞍立ち】

馬術で鐙あぶみにふんばって立ちあがること。

くら‐たに【くら谷】

(「くら」は谷たにの古語か)谷間。深い谷。万葉集17「鶯の鳴く―にうちはめて焼けは死ぬとも君をし待たむ」

くらた‐ひゃくぞう【倉田百三】‥ザウ

劇作家・評論家。広島県生れ。一高中退。西田幾多郎に傾倒し、宗教文学に独自の境地を拓いた。戯曲「出家とその弟子」「布施太子の入山」、論集「愛と認識との出発」など。(1891〜1943)

倉田百三

提供:毎日新聞社

⇒グラス【glass】

グラス‐バンカー【grass bunker】

ゴルフ場で、砂の代りに草で覆われた凹地。

⇒グラス【grass】

グラス‐ファイバー【glass fiber】

(→)ガラス繊維。

⇒グラス【glass】

グラス‐ボート

(和製語glass boat)観光遊覧船の一種。船底の一部をガラス張りにして、水中がのぞけるようにした船。

⇒グラス【glass】

クラス‐メート【classmate】

同級生。級友。

⇒クラス【class】

くら‐ずれ【鞍擦れ】

牛馬の背または人の股などが、鞍にすれて傷つくこと。また、その傷。

クラスレート‐かごうぶつ【クラスレート化合物】‥クワガフ‥

(clathrateはギリシア語のcleithron(かんぬき)に由来)(→)包接化合物に同じ。

グラス‐ロッド

(glass fiber rod)グラス‐ファイバー製の釣竿。

⇒グラス【glass】

グラス‐ワーク【glass work】

(映画用語)撮影機の前にガラスに描いた絵をおき、それを通して実景を撮影・合成して一つの場面を作るトリック撮影。

⇒グラス【glass】

グラス‐ワイン

(和製語glass wine)飲食店で、グラスに注いだ状態で供するワイン。ボトルで注文するものに対していう。

⇒グラス【glass】

くらた【倉田】

姓氏の一つ。

⇒くらた‐ひゃくぞう【倉田百三】

くら‐だいかん【蔵代官】‥クワン

蔵をあずかる代官。狂言、松楪まつゆずりは「今年より―をゆづりえて、殿も徳若民もゆたかに」

くら‐だし【庫出し・蔵出し】

①倉庫に寄託した貨物を引き出すこと。

②貯蔵してあった酒などの、蔵から出したばかりのもの。「―の酒」

③金庫に入れてある金銭を引き出すこと。

⇒くらだし‐さしずしょ【庫出し指図書】

⇒くらだし‐ぜい【庫出し税】

くらだし‐さしずしょ【庫出し指図書】‥ヅ‥

貨物の寄託者が倉庫業者にあてて、保管された貨物の庫出し引渡しを請求する書面。

⇒くら‐だし【庫出し・蔵出し】

くらだし‐ぜい【庫出し税】

製品を工場・倉庫などから市場へ移出する際に課せられる租税。酒税・揮発油税などはこの方法で課税する。

⇒くら‐だし【庫出し・蔵出し】

くら‐たち【鞍立ち】

馬術で鐙あぶみにふんばって立ちあがること。

くら‐たに【くら谷】

(「くら」は谷たにの古語か)谷間。深い谷。万葉集17「鶯の鳴く―にうちはめて焼けは死ぬとも君をし待たむ」

くらた‐ひゃくぞう【倉田百三】‥ザウ

劇作家・評論家。広島県生れ。一高中退。西田幾多郎に傾倒し、宗教文学に独自の境地を拓いた。戯曲「出家とその弟子」「布施太子の入山」、論集「愛と認識との出発」など。(1891〜1943)

倉田百三

提供:毎日新聞社

→作品:『出家とその弟子』

⇒くらた【倉田】

グラタン【gratin フランス】

肉・魚介・野菜などの材料とソースを耐熱性の器(グラタン皿)に入れ、すりおろしたチーズ・パン粉などをふりかけ、オーブンでこんがりと色づくまで焼いた料理。

クラッカー【cracker】

①堅焼きにした薄くて砕けやすい塩味のビスケット。

クラッカー

撮影:関戸 勇

→作品:『出家とその弟子』

⇒くらた【倉田】

グラタン【gratin フランス】

肉・魚介・野菜などの材料とソースを耐熱性の器(グラタン皿)に入れ、すりおろしたチーズ・パン粉などをふりかけ、オーブンでこんがりと色づくまで焼いた料理。

クラッカー【cracker】

①堅焼きにした薄くて砕けやすい塩味のビスケット。

クラッカー

撮影:関戸 勇

②祝宴などに用いる円筒形や円錐形の紙製玩具。紐を強く引っ張ると爆音を立てて紙テープなどが飛び出る。

クラッカー

撮影:関戸 勇

②祝宴などに用いる円筒形や円錐形の紙製玩具。紐を強く引っ張ると爆音を立てて紙テープなどが飛び出る。

クラッカー

撮影:関戸 勇

③悪意を持ってコンピューター‐システムに不法に侵入し、プログラムやデータを改竄・破壊したり、情報を盗用したりする人。→ハッカー

くら‐づかい【内蔵使】‥ヅカヒ

賀茂祭の時、内蔵寮くらりょうから出る勅使。頭かみや助すけが立った。

くら‐づかさ【内蔵寮・蔵司】

①⇒くらりょう。源氏物語桐壺「―、納殿の物を尽していみじうせさせ給ふ」

②⇒ぞうし(蔵司)

くら‐つき【鞍築き】

播種または定植の前に、土をよく耕し、肥料を与え、土をよく混ぜ合わせ、山形に盛って一株ごとにつくった畝うね。

くら‐つぎ【鞍接ぎ】

接木法の一つ。接穂・台木の太さが同じ場合、その一方を鞍形に削ぎ、他方を楔形に切り、その切断面を密着接合すること。

鞍接ぎ

③悪意を持ってコンピューター‐システムに不法に侵入し、プログラムやデータを改竄・破壊したり、情報を盗用したりする人。→ハッカー

くら‐づかい【内蔵使】‥ヅカヒ

賀茂祭の時、内蔵寮くらりょうから出る勅使。頭かみや助すけが立った。

くら‐づかさ【内蔵寮・蔵司】

①⇒くらりょう。源氏物語桐壺「―、納殿の物を尽していみじうせさせ給ふ」

②⇒ぞうし(蔵司)

くら‐つき【鞍築き】

播種または定植の前に、土をよく耕し、肥料を与え、土をよく混ぜ合わせ、山形に盛って一株ごとにつくった畝うね。

くら‐つぎ【鞍接ぎ】

接木法の一つ。接穂・台木の太さが同じ場合、その一方を鞍形に削ぎ、他方を楔形に切り、その切断面を密着接合すること。

鞍接ぎ

クラッキング【cracking】

〔化〕(分解の意)沸点の高い重質石油を分解して沸点の低い軽質石油(おもにガソリン)を製造すること。触媒を用いて行うものと高温で行うものと高圧の水素の存在下で行うものとがある。

クラック【crack】

岩壁の割れ目。また、壁・天井などのひび割れ。

ぐら‐つ・く

〔自五〕

ぐらぐらと動揺する。定まらない。「決心が―・く」

グラックス【Gracchus】

古代ローマの名門。特に、前2世紀の社会改革運動家の兄弟で有名。

①(Tiberius Sempronius Gracchus)護民官となり土地法を改正、制限以上の土地の個人占有を禁じたが、反対派のために殺された。(前162頃〜前133)

②(Gaius Sempronius Gracchus)護民官。穀物法を公布。また、兄ティベリウスの土地法を励行。ローマ市民権をイタリア同盟諸都市に与えようとしてローマ市民の反対にあい、自殺。(前153〜前121)

くら‐づくり【蔵造り】

①蔵を建てること。また、その職人。

②蔵の様式をとる家づくり。土蔵づくり。

くらつくり‐の‐とり【鞍作止利・鞍作鳥】

飛鳥時代の仏師。日本の仏工の祖といわれる。渡来人の司馬達等たつとの孫。彫刻・金工に秀でた。飛鳥寺の釈迦像(飛鳥大仏)や、623年の法隆寺金堂釈迦三尊像が現存し、その厳格端正な作風を知ることができる。鳥仏師。止利仏師。生没年未詳。

くらつくり‐べ【鞍作部】

鞍などの馬具を作る技術を世襲する品部しなべ。乗馬に適した馬は大陸・朝鮮から輸入したため、鞍作りも渡来人の技術であった。飛鳥彫刻で著名な鳥仏師もこの一族。

グラッシ【glacis フランス】

油絵で、透明な絵具を溶いて薄め、乾いている絵具の上に薄く塗る技法。また、その薄い膜。輝きと深みを増す。おつゆ。グレーズ。

クラッシャー【crusher】

固体原料を適当な大きさに砕く機械。破砕機。粉砕機。

クラッシュ【crash】

①衝突。崩壊。「自動車レースで―する」

②コンピューターが故障すること。ソフトウェアの異常終了やハード‐ディスクの突然の故障によりデータが破壊されること。

クラッシュ‐しょうこうぐん【クラッシュ症候群】‥シヤウ‥

(crush syndrome)筋肉の損傷の後、ショック・無尿を来し2週間以内に死亡する症候群。腎臓の下部尿細管に壊死を起こす。挫滅症候群。急性腎尿細管壊死。

クラッスス【Marcus Licinius Crassus】

古代ローマの政治家。ポンペイウス・カエサルと第1次三頭政治を形成。パルティア征討中、陣没。(前115頃〜前53)

グラッセ【glacé フランス】

野菜をバターや砂糖を加えた水で煮たり、菓子の表面に糖衣をかけたりして、つやのある仕上がりにしたもの。「ニンジンの―」「マロン‐―」

クラッチ【clutch】

①一直線上にある二つの軸の一方から他方へ動力を任意に断続して伝える装置。咬合かみあい式・円板式・円錐えんすい式などがある。連軸器。

②クレーンのつめ。

③自動車の(→)クラッチ1を動かす踏み板。クラッチ‐ペダル。

クラッチ【crutch】

ボートの舷の上にあるU字形をしたオール受けの金具。橈承かいうけ。橈架。

グラッチェ【grazie イタリア】

ありがとう。

くらっ‐と

〔副〕

瞬間的にめまいがするさま。

ぐらっ‐と

〔副〕

物が瞬時に激しく動くさま。

クラッド‐こう【クラッド鋼】‥カウ

(cladは「被覆した」の意)鋼板などの片面または両面にステンレス鋼などの他の金属を熱間圧延や鍛接によって被覆・接合させたもの。

グラッドストン【William Ewart Gladstone】

イギリスの政治家。初め保守党員、のち自由党に合流し党首、4度内閣を組織。アイルランド国教廃止・アイルランド土地法・無記名投票法など、多くの自由主義的改革を実現、晩年アイルランド自治問題に尽力。(1809〜1898)

グラッパ【grappa イタリア】

イタリアで産するブランデーの一種。ワイン製造の際に残るブドウの絞り滓を発酵・蒸留して作る。

くら‐つぼ【鞍壺】

①鞍の前輪まえわと後輪しずわとの間、すなわち人のまたがる所。くらかさ。

②馬術で、鞍の前か後かに少しもたれかかること。

くら‐つめ【鞍爪】

鞍の前輪まえわ・後輪しずわのつまさき。→鞍橋くらぼね(図)

くら‐づよ【鞍強】

鞍に尻がすわって容易に落ちぬさま。〈日葡辞書〉

グラデーション【gradation】

絵画や写真で濃淡の段階的変化。ぼかし。階調。

グラトコフ【Fedor V. Gladkov】

ロシア(ソ連)の小説家。「セメント」は1920年代プロレタリア文学の古典的長編。他に自伝的長編「幼年時代の物語」など。(1883〜1958)

クラトン【craton】

造山帯と異なり、地殻の比較的安定な部分。その多くは先カンブリア時代の安定地域であり、表面的形態の点でも楯状地に一致する。剛塊。

グラナ【grana】

〔生〕高等植物の葉緑体の中に見られる層状構造。葉緑素を多量に含む。

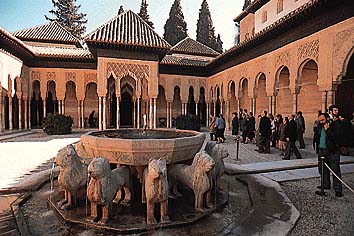

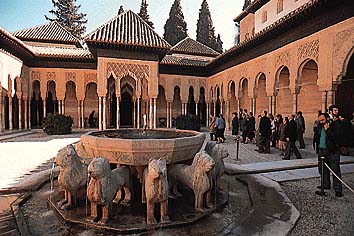

グラナダ【Granada】

スペイン南部、アンダルシア地方の都市。ムーア人のグラナダ王国(1235〜1492)の首都。アルハンブラ宮殿がある。人口23万2千(2001)。

グラナダ

撮影:小松義夫

クラッキング【cracking】

〔化〕(分解の意)沸点の高い重質石油を分解して沸点の低い軽質石油(おもにガソリン)を製造すること。触媒を用いて行うものと高温で行うものと高圧の水素の存在下で行うものとがある。

クラック【crack】

岩壁の割れ目。また、壁・天井などのひび割れ。

ぐら‐つ・く

〔自五〕

ぐらぐらと動揺する。定まらない。「決心が―・く」

グラックス【Gracchus】

古代ローマの名門。特に、前2世紀の社会改革運動家の兄弟で有名。

①(Tiberius Sempronius Gracchus)護民官となり土地法を改正、制限以上の土地の個人占有を禁じたが、反対派のために殺された。(前162頃〜前133)

②(Gaius Sempronius Gracchus)護民官。穀物法を公布。また、兄ティベリウスの土地法を励行。ローマ市民権をイタリア同盟諸都市に与えようとしてローマ市民の反対にあい、自殺。(前153〜前121)

くら‐づくり【蔵造り】

①蔵を建てること。また、その職人。

②蔵の様式をとる家づくり。土蔵づくり。

くらつくり‐の‐とり【鞍作止利・鞍作鳥】

飛鳥時代の仏師。日本の仏工の祖といわれる。渡来人の司馬達等たつとの孫。彫刻・金工に秀でた。飛鳥寺の釈迦像(飛鳥大仏)や、623年の法隆寺金堂釈迦三尊像が現存し、その厳格端正な作風を知ることができる。鳥仏師。止利仏師。生没年未詳。

くらつくり‐べ【鞍作部】

鞍などの馬具を作る技術を世襲する品部しなべ。乗馬に適した馬は大陸・朝鮮から輸入したため、鞍作りも渡来人の技術であった。飛鳥彫刻で著名な鳥仏師もこの一族。

グラッシ【glacis フランス】

油絵で、透明な絵具を溶いて薄め、乾いている絵具の上に薄く塗る技法。また、その薄い膜。輝きと深みを増す。おつゆ。グレーズ。

クラッシャー【crusher】

固体原料を適当な大きさに砕く機械。破砕機。粉砕機。

クラッシュ【crash】

①衝突。崩壊。「自動車レースで―する」

②コンピューターが故障すること。ソフトウェアの異常終了やハード‐ディスクの突然の故障によりデータが破壊されること。

クラッシュ‐しょうこうぐん【クラッシュ症候群】‥シヤウ‥

(crush syndrome)筋肉の損傷の後、ショック・無尿を来し2週間以内に死亡する症候群。腎臓の下部尿細管に壊死を起こす。挫滅症候群。急性腎尿細管壊死。

クラッスス【Marcus Licinius Crassus】

古代ローマの政治家。ポンペイウス・カエサルと第1次三頭政治を形成。パルティア征討中、陣没。(前115頃〜前53)

グラッセ【glacé フランス】

野菜をバターや砂糖を加えた水で煮たり、菓子の表面に糖衣をかけたりして、つやのある仕上がりにしたもの。「ニンジンの―」「マロン‐―」

クラッチ【clutch】

①一直線上にある二つの軸の一方から他方へ動力を任意に断続して伝える装置。咬合かみあい式・円板式・円錐えんすい式などがある。連軸器。

②クレーンのつめ。

③自動車の(→)クラッチ1を動かす踏み板。クラッチ‐ペダル。

クラッチ【crutch】

ボートの舷の上にあるU字形をしたオール受けの金具。橈承かいうけ。橈架。

グラッチェ【grazie イタリア】

ありがとう。

くらっ‐と

〔副〕

瞬間的にめまいがするさま。

ぐらっ‐と

〔副〕

物が瞬時に激しく動くさま。

クラッド‐こう【クラッド鋼】‥カウ

(cladは「被覆した」の意)鋼板などの片面または両面にステンレス鋼などの他の金属を熱間圧延や鍛接によって被覆・接合させたもの。

グラッドストン【William Ewart Gladstone】

イギリスの政治家。初め保守党員、のち自由党に合流し党首、4度内閣を組織。アイルランド国教廃止・アイルランド土地法・無記名投票法など、多くの自由主義的改革を実現、晩年アイルランド自治問題に尽力。(1809〜1898)

グラッパ【grappa イタリア】

イタリアで産するブランデーの一種。ワイン製造の際に残るブドウの絞り滓を発酵・蒸留して作る。

くら‐つぼ【鞍壺】

①鞍の前輪まえわと後輪しずわとの間、すなわち人のまたがる所。くらかさ。

②馬術で、鞍の前か後かに少しもたれかかること。

くら‐つめ【鞍爪】

鞍の前輪まえわ・後輪しずわのつまさき。→鞍橋くらぼね(図)

くら‐づよ【鞍強】

鞍に尻がすわって容易に落ちぬさま。〈日葡辞書〉

グラデーション【gradation】

絵画や写真で濃淡の段階的変化。ぼかし。階調。

グラトコフ【Fedor V. Gladkov】

ロシア(ソ連)の小説家。「セメント」は1920年代プロレタリア文学の古典的長編。他に自伝的長編「幼年時代の物語」など。(1883〜1958)

クラトン【craton】

造山帯と異なり、地殻の比較的安定な部分。その多くは先カンブリア時代の安定地域であり、表面的形態の点でも楯状地に一致する。剛塊。

グラナ【grana】

〔生〕高等植物の葉緑体の中に見られる層状構造。葉緑素を多量に含む。

グラナダ【Granada】

スペイン南部、アンダルシア地方の都市。ムーア人のグラナダ王国(1235〜1492)の首都。アルハンブラ宮殿がある。人口23万2千(2001)。

グラナダ

撮影:小松義夫

アルハンブラ宮殿中庭

撮影:小松義夫

アルハンブラ宮殿中庭

撮影:小松義夫

グラナダ【Luis de Granada】

スペインのドミニコ会神学者。その著「罪人の導き」にはキリシタン版邦訳「ぎやどぺかどる」がある。(1504〜1588)

クラナッハ【Lukas Cranach】

ドイツ、ルネサンスの画家。宮廷画家としてザクセン侯に仕え、宗教画・肖像画のほか木版画に秀でた。官能的な裸体描写に特色がある。ルターの友人。長男ハンス(Hans C. 〜1537)、次男ルーカス2世(Lukas C.1515〜1586)も画家。クラナハ。(1472〜1553)

グラナドス【Enrique Granados】

スペインの作曲家。民族音楽とロマン派音楽を融合し、アルベニスとともに近代スペイン民族楽派を確立。ピアノ曲集「ゴエスカス」「スペイン舞曲」など。(1867〜1916)

グラナドス

提供:Lebrecht Music & Arts/APL

グラナダ【Luis de Granada】

スペインのドミニコ会神学者。その著「罪人の導き」にはキリシタン版邦訳「ぎやどぺかどる」がある。(1504〜1588)

クラナッハ【Lukas Cranach】

ドイツ、ルネサンスの画家。宮廷画家としてザクセン侯に仕え、宗教画・肖像画のほか木版画に秀でた。官能的な裸体描写に特色がある。ルターの友人。長男ハンス(Hans C. 〜1537)、次男ルーカス2世(Lukas C.1515〜1586)も画家。クラナハ。(1472〜1553)

グラナドス【Enrique Granados】

スペインの作曲家。民族音楽とロマン派音楽を融合し、アルベニスとともに近代スペイン民族楽派を確立。ピアノ曲集「ゴエスカス」「スペイン舞曲」など。(1867〜1916)

グラナドス

提供:Lebrecht Music & Arts/APL

→ゴエスカス間奏曲

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

くら‐に【倉荷】

倉庫に入れてある貨物。

⇒くらに‐しょうけん【倉荷証券】

⇒くらに‐しょうしょ【倉荷証書】

くらに‐しょうけん【倉荷証券】

(warrant)倉庫証券の一種で、倉庫業者が、貨物寄託者の請求によってその寄託物に対して発行する有価証券。預り証券と質入証券とに代えて交付され、1券で両者の作用を兼ねる。

⇒くら‐に【倉荷】

くらに‐しょうしょ【倉荷証書】

(→)倉荷証券に同じ。

⇒くら‐に【倉荷】

グラニット【granite】

花崗岩かこうがんのこと。

グラニテ【granité フランス】

シャーベットより糖分が少なく、結晶が粗い氷菓。多く、リキュール・蒸留酒などの酒類にシロップを加えてつくる。グラニータ。

グラニュー‐とう【グラニュー糖】‥タウ

(granulated sugar)精糖の一種。さらさらした細かい粒状で、純度が高い。コーヒー・紅茶・菓子などに用いる。

グラニュライト【granulite】

おもに長石や石英および石榴ざくろ石から成る細粒等粒状の高温型変成岩。白粒岩。

くら‐ぬし【倉主】

倉庫の所有者。

くら‐の‐かみ【内蔵頭】

①内蔵寮くらりょうの長官。

②(「尚蔵」と書く)蔵司ぞうしの長官。

くら‐の‐すけ【内蔵助】

①内蔵寮くらりょうの次官。

②(「典蔵」と書く)蔵司ぞうしの次官。

くら‐の‐つかさ【内蔵寮】

①⇒くらりょう。

②⇒ぞうし(蔵司)

くらはし【倉橋】

姓氏の一つ。

⇒くらはし‐そうぞう【倉橋惣三】

⇒くらはし‐ゆみこ【倉橋由美子】

くらはし‐そうぞう【倉橋惣三】‥ザウ

幼児教育の理論的指導者。静岡県生れ。東大卒。東京女高師教授。雑誌「幼児の教育」を編集。第二次大戦後、日本保育学会を創設し、初代会長。形式的な恩物主義を批判。(1882〜1955)

⇒くらはし【倉橋】

くらはし‐ゆみこ【倉橋由美子】

小説家。本姓、熊谷。高知県生れ。明大在学中に「パルタイ」で注目され、カフカやカミュの影響の強い観念的作風の小説を執筆。(1935〜2005)

⇒くらはし【倉橋】

クラバット【cravate フランス】

ネクタイ。

グラハム‐ブレッド【graham bread】

全粒粉(グラハム粉)で作ったビタミン・ミネラルの多いパン。1834年頃、アメリカのグレアム(Sylvester Graham1794〜1851)博士が考案。

くらばやし【倉林】

姓氏の一つ。

⇒くらばやし‐せいいちろう【倉林誠一郎】

くらばやし‐せいいちろう【倉林誠一郎】‥ラウ

演劇プロデューサー。東京生れ。俳優座劇場社長。芸能人の地位向上にも貢献。著「新劇年代記」。(1912〜2000)

⇒くらばやし【倉林】

くら‐ばらい【蔵払い】‥バラヒ

売れずに倉庫にある商品を、整理のため安く売ること。くらざらえ。

くら‐ばん【蔵番】

蔵の番をする人。倉庫の番人。

グラビア【gravure】

①写真製版法により作った凹版。版面に細かい網目状のくぼみがあり、その深さによってインク層の厚薄を作り、これを紙などに転写して写真・絵画などの精密な階調を再現する。輪転式による大量印刷に適する。「―印刷」

②グラビア印刷されたもの。特に雑誌などの写真ページ。

クラビコード【clavichord】

⇒クラヴィコード

くら‐びつ【鞍櫃】

鞍を入れておく櫃。

クラビホ【Ruy González de Clavijo】

スペインの旅行家。1404年、ティムール帝に対するカスティリア王の答礼使として中央アジアに赴き、見聞録「ティムール帝国紀行」を遺した。( 〜1412)

くら‐びらき【蔵開き】

新年に吉日を選び、その年初めて蔵を開くこと。多くは1月11日とし、福神に供えた鏡餅で雑煮を作ったりする。

クラブ【club・倶楽部】

①政治・社交・娯楽、あるいは学校の課外活動で、共通の目的によって集まった人々の団体。また、その集合所。樋口一葉、われから「水曜会のお人達や、倶楽部のお仲間にいたづらな御方の多ければ」。「記者―」「アスレチック‐―」

②(会員制の)バー・娯楽場。「ナイト‐―」

⇒クラブ‐かつどう【クラブ活動】

⇒クラブ‐サンドイッチ【club sandwich】

⇒クラブ‐チーム【club team】

⇒クラブ‐ハウス【clubhouse】

クラブ【club】

①ゴルフなどで、ボールを打つ棒。

②トランプの札の名。クローバーの葉を図案化し、黒く描いたもの。

くら・ぶ【比ぶ・較ぶ・競ぶ】

〔他下二〕

⇒くらべる(下一)

グラフ【graph】

①互いに連関する二つまたは二つ以上の量の間の関係を表す図形。たとえば関数fに対し、xがfの定義域を動くときの点(x,f(x))の軌跡をfのグラフという。またx、yに関する方程式をみたす点(x,y)の軌跡をその方程式のグラフという。

②全体に対する割合を示したり、数量の大小を比較したりするための図表。円グラフ・棒グラフなど。

③写真を主にした雑誌。画報。

グラブ【glove】

⇒グローブ

グラファイト【graphite】

(→)石墨せきぼくに同じ。

グラフィック【graphic】

写真・絵画などを用いて視覚に訴えること。また、そのような印刷物。

⇒グラフィック‐アート【graphic arts】

⇒グラフィック‐デザイン【graphic design】

グラフィック‐アート【graphic arts】

版画から印刷美術までを含む各種美術の総称。写真・ポスター・装幀・イラストレーションなども含む。

⇒グラフィック【graphic】

グラフィック‐デザイン【graphic design】

印刷を媒体とした、視覚情報伝達のためのデザイン。本や雑誌の装幀・新聞雑誌広告・ポスター・カタログの類。

⇒グラフィック【graphic】

グラフィティ【graffiti】

落書。いたずら書き。

クラブ‐かつどう【クラブ活動】‥クワツ‥

学校の正規の教科学習以外に、児童・生徒が共通の興味・関心に基づき、クラブを組織して自発的に行う活動。各種の研究会・同好会・運動競技など、特別活動の一領域。

⇒クラブ【club・倶楽部】

くら‐ぶぎょう【蔵奉行】‥ギヤウ

江戸幕府の職名。勘定奉行に属し、幕府米倉の出納、切米きりまい付与をつかさどった。→御蔵おくら1

クラブサン【clavecin フランス】

⇒クラヴサン

クラブ‐サンドイッチ【club sandwich】

アメリカ風のサンドイッチ。一説にカントリー‐クラブなどで作り始めたものといい、軽く焼いた食パンを3枚重ねにし、間に鶏または七面鳥の肉・ハム・レタス・トマトなどを挟んだもの。

⇒クラブ【club・倶楽部】

クラブ‐チーム【club team】

スポーツ愛好者が組織したクラブが運営するスポーツのチーム。

⇒クラブ【club・倶楽部】

クラフト【craft】

手仕事による製作。手工業。工芸。「ペーパー‐―」

⇒クラフト‐ペーパー【craft paper】

⇒クラフト‐ユニオン【craft union】

クラフト【kraft】

(もとスウェーデン語で強靱の意)クラフト紙の略。

⇒クラフト‐し【クラフト紙】

⇒クラフト‐パルプ【kraft pulp】

クラフト‐し【クラフト紙】

クラフト‐パルプを主原料とした強い紙の総称。包装紙・封筒・セメント袋などに使用。

⇒クラフト【kraft】

クラフト‐パルプ【kraft pulp】

化学パルプの一種。木材その他の繊維原料を、水酸化ナトリウム・硫化ナトリウムを主成分とする薬液で煮て作る。強度が高く褐色となるが、数度の漂白で白色パルプも得られる。

⇒クラフト【kraft】

クラフト‐ペーパー【craft paper】

美術・工作などに用いる紙。画用紙・色画用紙・ケント紙など。

⇒クラフト【craft】

クラフト‐ユニオン【craft union】

(→)職業別組合。

⇒クラフト【craft】

くら‐ぶね【倉船】

港内につないで倉庫用にあてる船。

クラブ‐ハウス【clubhouse】

クラブ1の会員の集まる施設。

⇒クラブ【club・倶楽部】

グラブ‐バケット【grab bucket】

鉱石や土塊などを掘り取って運ぶ機械部品で、クレーンなどの先につける。下方に口をもち、二枚貝のように開閉できる容器。グラブ。つかみ。

くらぶ‐やま【暗部山・闇部山】

鞍馬山の古名。くらぶのやま。(歌枕)

クラプロート【Heinrich Julius Klaproth】

ドイツの東洋語学者・旅行家。シベリア・カフカス・黒海方面などを旅行・研究。晩年はパリ大学教授。著「カフカスとグルジアの旅」「アジア博言集」など。(1783〜1835)

クラプロート【Martin Heinrich Klaproth】

ドイツの化学者。鉱物の化学分析と新元素の発見(ウラン・ジルコニウム・テルル・チタン)に貢献。(1743〜1817)

くらべ【比べ・較べ・競べ】

①くらべること。比較。

②くらべて優劣を争うこと。競争。「食べ―」「力―」

⇒くらべ‐うま【競べ馬】

⇒くらべ‐もの【比べ物】

くら‐べ【蔵部】

律令制で、大蔵省や内蔵寮くらりょうに隷属する品部しなべ。官物の出納をつかさどる。

クラペイロン【Benoît Paul Émile Clapeyron】

フランスの物理学者。カルノーの熱学理論の価値を認めて発展させ、また蒸気圧温度係数と蒸発熱との関係式(クラウジウス‐クラペイロンの式)を導いた。(1799〜1864)

くらべ‐うま【競べ馬】

2頭の馬を直線コースの馬場で走らせて騎手の技を競ったもの。左右2騎の競走を10番行うのを例とした。5月5日に行う賀茂の競べ馬は著名。こまくらべ。きおいうま。きそいうま。〈[季]夏〉。枕草子150「胸つぶるるもの、―見る」

⇒くらべ【比べ・較べ・競べ】

くらべ‐ぐる・し【比べ苦し】

〔形シク〕

①優劣をつけにくい。くらべにくい。源氏物語帚木「とりどりに―・しかるべき」

②親しみにくい。つきあいにくい。源氏物語松風「例の―・しき御心かな」

くらべ‐もの【比べ物】

物を比較し優劣を競うこと。「―にならない」

⇒くらべ【比べ・較べ・競べ】

くら‐べや【暗部屋】

宮中の局つぼねの名。清涼殿の近くかという。讃岐典侍日記「―をあゆみ過ぎて」

くら・べる【比べる・較べる・競べる】

〔他下一〕[文]くら・ぶ(下二)

(物と物を繰りあわせて比較する意)

①二つ以上のものについてその差異や優劣をみる。照らしあわせる。比較する。源氏物語若紫「枕ゆふ今宵ばかりの露けさを深山の苔に―・べざらなむ」。「山の高さを―・べる」「去年に―・べて雪が多い」

②力を出し合って優劣・勝負を試みる。競争する。はりあう。宇津保物語祭使「この御馬ども同じくは手つがひにして―・べばや」。日葡辞書「チカラヲクラブル」。「腕を―・べる」

③(自分の気持と相手の気持を繰りあわせる意から)心を通わせあい、親しくつきあう。土佐日記「としごろよく―・べつる人々なむ別れがたく思ひて」

くらべ‐わ・ぶ【比べ侘ぶ】

〔自上二〕

なじみにくい。つきあいにくい。源氏物語順集「われながら―・びぬる心かな」

くら‐ぼうし【蔵法師】‥ボフ‥

①中世の土倉経営者。蔵を管理し、米穀・質物などの出納をつかさどった僧体の者。高利貸を営む者もあった。蔵衆。

②江戸時代、本所・深川の町人の倉庫付近に家を持ち、倉庫・借家を預かり管理した使用人。

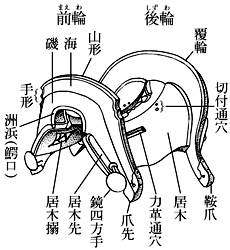

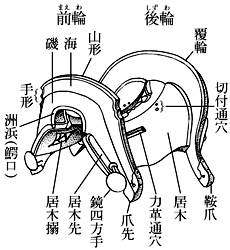

くら‐ぼね【鞍橋・鞍瓦】

馬具の一つ。前輪まえわ・後輪しずわ・居木いぎから成る。鞍皆具くらかいぐの中心をなし、単に鞍ともいう。くらじ。〈倭名類聚鈔15〉→唐鞍からくら(図)→大和鞍(図)

鞍橋

→ゴエスカス間奏曲

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

くら‐に【倉荷】

倉庫に入れてある貨物。

⇒くらに‐しょうけん【倉荷証券】

⇒くらに‐しょうしょ【倉荷証書】

くらに‐しょうけん【倉荷証券】

(warrant)倉庫証券の一種で、倉庫業者が、貨物寄託者の請求によってその寄託物に対して発行する有価証券。預り証券と質入証券とに代えて交付され、1券で両者の作用を兼ねる。

⇒くら‐に【倉荷】

くらに‐しょうしょ【倉荷証書】

(→)倉荷証券に同じ。

⇒くら‐に【倉荷】

グラニット【granite】

花崗岩かこうがんのこと。

グラニテ【granité フランス】

シャーベットより糖分が少なく、結晶が粗い氷菓。多く、リキュール・蒸留酒などの酒類にシロップを加えてつくる。グラニータ。

グラニュー‐とう【グラニュー糖】‥タウ

(granulated sugar)精糖の一種。さらさらした細かい粒状で、純度が高い。コーヒー・紅茶・菓子などに用いる。

グラニュライト【granulite】

おもに長石や石英および石榴ざくろ石から成る細粒等粒状の高温型変成岩。白粒岩。

くら‐ぬし【倉主】

倉庫の所有者。

くら‐の‐かみ【内蔵頭】

①内蔵寮くらりょうの長官。

②(「尚蔵」と書く)蔵司ぞうしの長官。

くら‐の‐すけ【内蔵助】

①内蔵寮くらりょうの次官。

②(「典蔵」と書く)蔵司ぞうしの次官。

くら‐の‐つかさ【内蔵寮】

①⇒くらりょう。

②⇒ぞうし(蔵司)

くらはし【倉橋】

姓氏の一つ。

⇒くらはし‐そうぞう【倉橋惣三】

⇒くらはし‐ゆみこ【倉橋由美子】

くらはし‐そうぞう【倉橋惣三】‥ザウ

幼児教育の理論的指導者。静岡県生れ。東大卒。東京女高師教授。雑誌「幼児の教育」を編集。第二次大戦後、日本保育学会を創設し、初代会長。形式的な恩物主義を批判。(1882〜1955)

⇒くらはし【倉橋】

くらはし‐ゆみこ【倉橋由美子】

小説家。本姓、熊谷。高知県生れ。明大在学中に「パルタイ」で注目され、カフカやカミュの影響の強い観念的作風の小説を執筆。(1935〜2005)

⇒くらはし【倉橋】

クラバット【cravate フランス】

ネクタイ。

グラハム‐ブレッド【graham bread】

全粒粉(グラハム粉)で作ったビタミン・ミネラルの多いパン。1834年頃、アメリカのグレアム(Sylvester Graham1794〜1851)博士が考案。

くらばやし【倉林】

姓氏の一つ。

⇒くらばやし‐せいいちろう【倉林誠一郎】

くらばやし‐せいいちろう【倉林誠一郎】‥ラウ

演劇プロデューサー。東京生れ。俳優座劇場社長。芸能人の地位向上にも貢献。著「新劇年代記」。(1912〜2000)

⇒くらばやし【倉林】

くら‐ばらい【蔵払い】‥バラヒ

売れずに倉庫にある商品を、整理のため安く売ること。くらざらえ。

くら‐ばん【蔵番】

蔵の番をする人。倉庫の番人。

グラビア【gravure】

①写真製版法により作った凹版。版面に細かい網目状のくぼみがあり、その深さによってインク層の厚薄を作り、これを紙などに転写して写真・絵画などの精密な階調を再現する。輪転式による大量印刷に適する。「―印刷」

②グラビア印刷されたもの。特に雑誌などの写真ページ。

クラビコード【clavichord】

⇒クラヴィコード

くら‐びつ【鞍櫃】

鞍を入れておく櫃。

クラビホ【Ruy González de Clavijo】

スペインの旅行家。1404年、ティムール帝に対するカスティリア王の答礼使として中央アジアに赴き、見聞録「ティムール帝国紀行」を遺した。( 〜1412)

くら‐びらき【蔵開き】

新年に吉日を選び、その年初めて蔵を開くこと。多くは1月11日とし、福神に供えた鏡餅で雑煮を作ったりする。

クラブ【club・倶楽部】

①政治・社交・娯楽、あるいは学校の課外活動で、共通の目的によって集まった人々の団体。また、その集合所。樋口一葉、われから「水曜会のお人達や、倶楽部のお仲間にいたづらな御方の多ければ」。「記者―」「アスレチック‐―」

②(会員制の)バー・娯楽場。「ナイト‐―」

⇒クラブ‐かつどう【クラブ活動】

⇒クラブ‐サンドイッチ【club sandwich】

⇒クラブ‐チーム【club team】

⇒クラブ‐ハウス【clubhouse】

クラブ【club】

①ゴルフなどで、ボールを打つ棒。

②トランプの札の名。クローバーの葉を図案化し、黒く描いたもの。

くら・ぶ【比ぶ・較ぶ・競ぶ】

〔他下二〕

⇒くらべる(下一)

グラフ【graph】

①互いに連関する二つまたは二つ以上の量の間の関係を表す図形。たとえば関数fに対し、xがfの定義域を動くときの点(x,f(x))の軌跡をfのグラフという。またx、yに関する方程式をみたす点(x,y)の軌跡をその方程式のグラフという。

②全体に対する割合を示したり、数量の大小を比較したりするための図表。円グラフ・棒グラフなど。

③写真を主にした雑誌。画報。

グラブ【glove】

⇒グローブ

グラファイト【graphite】

(→)石墨せきぼくに同じ。

グラフィック【graphic】

写真・絵画などを用いて視覚に訴えること。また、そのような印刷物。

⇒グラフィック‐アート【graphic arts】

⇒グラフィック‐デザイン【graphic design】

グラフィック‐アート【graphic arts】

版画から印刷美術までを含む各種美術の総称。写真・ポスター・装幀・イラストレーションなども含む。

⇒グラフィック【graphic】

グラフィック‐デザイン【graphic design】

印刷を媒体とした、視覚情報伝達のためのデザイン。本や雑誌の装幀・新聞雑誌広告・ポスター・カタログの類。

⇒グラフィック【graphic】

グラフィティ【graffiti】

落書。いたずら書き。

クラブ‐かつどう【クラブ活動】‥クワツ‥

学校の正規の教科学習以外に、児童・生徒が共通の興味・関心に基づき、クラブを組織して自発的に行う活動。各種の研究会・同好会・運動競技など、特別活動の一領域。

⇒クラブ【club・倶楽部】

くら‐ぶぎょう【蔵奉行】‥ギヤウ

江戸幕府の職名。勘定奉行に属し、幕府米倉の出納、切米きりまい付与をつかさどった。→御蔵おくら1

クラブサン【clavecin フランス】

⇒クラヴサン

クラブ‐サンドイッチ【club sandwich】

アメリカ風のサンドイッチ。一説にカントリー‐クラブなどで作り始めたものといい、軽く焼いた食パンを3枚重ねにし、間に鶏または七面鳥の肉・ハム・レタス・トマトなどを挟んだもの。

⇒クラブ【club・倶楽部】

クラブ‐チーム【club team】

スポーツ愛好者が組織したクラブが運営するスポーツのチーム。

⇒クラブ【club・倶楽部】

クラフト【craft】

手仕事による製作。手工業。工芸。「ペーパー‐―」

⇒クラフト‐ペーパー【craft paper】

⇒クラフト‐ユニオン【craft union】

クラフト【kraft】

(もとスウェーデン語で強靱の意)クラフト紙の略。

⇒クラフト‐し【クラフト紙】

⇒クラフト‐パルプ【kraft pulp】

クラフト‐し【クラフト紙】

クラフト‐パルプを主原料とした強い紙の総称。包装紙・封筒・セメント袋などに使用。

⇒クラフト【kraft】

クラフト‐パルプ【kraft pulp】

化学パルプの一種。木材その他の繊維原料を、水酸化ナトリウム・硫化ナトリウムを主成分とする薬液で煮て作る。強度が高く褐色となるが、数度の漂白で白色パルプも得られる。

⇒クラフト【kraft】

クラフト‐ペーパー【craft paper】

美術・工作などに用いる紙。画用紙・色画用紙・ケント紙など。

⇒クラフト【craft】

クラフト‐ユニオン【craft union】

(→)職業別組合。

⇒クラフト【craft】

くら‐ぶね【倉船】

港内につないで倉庫用にあてる船。

クラブ‐ハウス【clubhouse】

クラブ1の会員の集まる施設。

⇒クラブ【club・倶楽部】

グラブ‐バケット【grab bucket】

鉱石や土塊などを掘り取って運ぶ機械部品で、クレーンなどの先につける。下方に口をもち、二枚貝のように開閉できる容器。グラブ。つかみ。

くらぶ‐やま【暗部山・闇部山】

鞍馬山の古名。くらぶのやま。(歌枕)

クラプロート【Heinrich Julius Klaproth】

ドイツの東洋語学者・旅行家。シベリア・カフカス・黒海方面などを旅行・研究。晩年はパリ大学教授。著「カフカスとグルジアの旅」「アジア博言集」など。(1783〜1835)

クラプロート【Martin Heinrich Klaproth】

ドイツの化学者。鉱物の化学分析と新元素の発見(ウラン・ジルコニウム・テルル・チタン)に貢献。(1743〜1817)

くらべ【比べ・較べ・競べ】

①くらべること。比較。

②くらべて優劣を争うこと。競争。「食べ―」「力―」

⇒くらべ‐うま【競べ馬】

⇒くらべ‐もの【比べ物】

くら‐べ【蔵部】

律令制で、大蔵省や内蔵寮くらりょうに隷属する品部しなべ。官物の出納をつかさどる。

クラペイロン【Benoît Paul Émile Clapeyron】

フランスの物理学者。カルノーの熱学理論の価値を認めて発展させ、また蒸気圧温度係数と蒸発熱との関係式(クラウジウス‐クラペイロンの式)を導いた。(1799〜1864)

くらべ‐うま【競べ馬】

2頭の馬を直線コースの馬場で走らせて騎手の技を競ったもの。左右2騎の競走を10番行うのを例とした。5月5日に行う賀茂の競べ馬は著名。こまくらべ。きおいうま。きそいうま。〈[季]夏〉。枕草子150「胸つぶるるもの、―見る」

⇒くらべ【比べ・較べ・競べ】

くらべ‐ぐる・し【比べ苦し】

〔形シク〕

①優劣をつけにくい。くらべにくい。源氏物語帚木「とりどりに―・しかるべき」

②親しみにくい。つきあいにくい。源氏物語松風「例の―・しき御心かな」

くらべ‐もの【比べ物】

物を比較し優劣を競うこと。「―にならない」

⇒くらべ【比べ・較べ・競べ】

くら‐べや【暗部屋】

宮中の局つぼねの名。清涼殿の近くかという。讃岐典侍日記「―をあゆみ過ぎて」

くら・べる【比べる・較べる・競べる】

〔他下一〕[文]くら・ぶ(下二)

(物と物を繰りあわせて比較する意)

①二つ以上のものについてその差異や優劣をみる。照らしあわせる。比較する。源氏物語若紫「枕ゆふ今宵ばかりの露けさを深山の苔に―・べざらなむ」。「山の高さを―・べる」「去年に―・べて雪が多い」

②力を出し合って優劣・勝負を試みる。競争する。はりあう。宇津保物語祭使「この御馬ども同じくは手つがひにして―・べばや」。日葡辞書「チカラヲクラブル」。「腕を―・べる」

③(自分の気持と相手の気持を繰りあわせる意から)心を通わせあい、親しくつきあう。土佐日記「としごろよく―・べつる人々なむ別れがたく思ひて」

くらべ‐わ・ぶ【比べ侘ぶ】

〔自上二〕

なじみにくい。つきあいにくい。源氏物語順集「われながら―・びぬる心かな」

くら‐ぼうし【蔵法師】‥ボフ‥

①中世の土倉経営者。蔵を管理し、米穀・質物などの出納をつかさどった僧体の者。高利貸を営む者もあった。蔵衆。

②江戸時代、本所・深川の町人の倉庫付近に家を持ち、倉庫・借家を預かり管理した使用人。

くら‐ぼね【鞍橋・鞍瓦】

馬具の一つ。前輪まえわ・後輪しずわ・居木いぎから成る。鞍皆具くらかいぐの中心をなし、単に鞍ともいう。くらじ。〈倭名類聚鈔15〉→唐鞍からくら(図)→大和鞍(図)

鞍橋

くらま【鞍馬】

京都市左京区にある地名。

鞍馬

撮影:的場 啓

くらま【鞍馬】

京都市左京区にある地名。

鞍馬

撮影:的場 啓

⇒くらま‐いし【鞍馬石】

⇒くらま‐ごけ【鞍馬苔】

⇒くらま‐じし【鞍馬獅子】

⇒くらま‐でら【鞍馬寺】

⇒くらま‐てんぐ【鞍馬天狗】

⇒くらま‐の‐たけきり【鞍馬の竹伐り】

⇒くらま‐の‐ひまつり【鞍馬の火祭】

⇒くらま‐はちりゅう【鞍馬八流】

⇒くらま‐まいり【鞍馬参り】

⇒くらま‐もうで【鞍馬詣で】

⇒くらま‐やま【鞍馬山】

⇒くらま‐りゅう【鞍馬流】

グラマー【glamo(u)r】

(魅力の意)女性が肉感的な体つきで、魅力のあること。

⇒グラマー‐ガール【glamo(u)r girl アメリカ】

グラマー【grammar】

①文法。

②文法書。文典。

⇒グラマー‐スクール【grammar school】

グラマー‐ガール【glamo(u)r girl アメリカ】

(特に性的な)魅力のある若い女性。ゆたかな体つきの女性。

⇒グラマー【glamo(u)r】

グラマー‐スクール【grammar school】

①文法学校。ラテン語教育を主とした学校。イギリスで古くから発達し、アメリカにも普及した。

②イギリスの公立中等学校の一つ。テクニカル‐スクール・モダン‐スクールとは異なり大学進学に通じる選抜制の伝統的な中等学校。1960年代末以降これら3種の学校を統合したコンプリヘンシブ‐スクールの設置が進んだが、一部存続。

⇒グラマー【grammar】

くら‐まい【蔵米】

①江戸時代、領主の倉庫に貯蔵した米穀。

②江戸幕府所属の浅草米蔵に貯蔵した知行米ちぎょうまい。→切米きりまい。

③江戸時代、諸大名が年貢米を貨幣化するため大坂などに設けた藩の蔵屋敷を通じて払い出した米穀。

⇒くらまい‐きって【蔵米切手】

⇒くらまい‐ちぎょう【蔵米知行】

⇒くらまい‐とり【蔵米取】

くらまい‐きって【蔵米切手】

(→)指紙さしがみ2に同じ。

⇒くら‐まい【蔵米】

くらま‐いし【鞍馬石】

京都市鞍馬から産出する庭石で、閃緑岩せんりょくがんの一種。

⇒くらま【鞍馬】

くらまい‐ちぎょう【蔵米知行】‥ギヤウ

江戸時代の知行形態の一つ。知行所・給地の指定をうける場合もあったが、家臣自らは年貢徴収を行わず、知行高に応じ、幕府や藩の蔵から公定の年貢率に当たる現米またはその代金を支給されるもの。→地方じかた知行。

⇒くら‐まい【蔵米】

くらまい‐とり【蔵米取】

江戸時代、幕府や諸藩の蔵米1・2を禄米・扶持米として支給された旗本・御家人や藩士。

⇒くら‐まい【蔵米】

くらまえ【蔵前】‥マヘ

①東京都台東区の隅田川西岸の地区。厩橋うまやばしから蔵前橋の少し下流までを指す。江戸時代、幕府の米倉があり、札差ふださしが多く集まって居住した。

②(蔵前1にあったからいう)東京高等工業学校(現、東京工業大学)の俗称。

⇒くらまえ‐しゅう【蔵前衆】

⇒くらまえ‐ふう【蔵前風】

くらまえ‐しゅう【蔵前衆】‥マヘ‥

①江戸時代、江戸浅草の蔵前にあった蔵宿の主人たちの称。

②戦国時代、甲斐国の武田家で、金穀の事をつかさどり、国守出陣のため不在の時は居館を警衛し、訴訟ある時は受け取って目安箱に納めることをつかさどった役。

⇒くらまえ【蔵前】

くらまえ‐ふう【蔵前風】‥マヘ‥

①江戸後期、浅草蔵前の札差ふださしたちの豪奢な風俗。

②丸髷まるまげの一種。髷の根を高く、前後を短く、髱たぼを長くしたもの。江戸後期、弘化末から嘉永頃に流行。蔵前の札差の家の婦女の好みから出た。のめし髷。

⇒くらまえ【蔵前】

くら‐まぎれ【暗紛れ】

くらやみにまぎれること。また、その時、その場所。能因本枕草子故殿の御服のころ「日暮れて―にぞ、過したる人々皆たち交りて」

くらま‐ごけ【鞍馬苔】

イワヒバ科の多年生常緑シダ。山林の陰地に生ずる。茎は細く、叉状に分かれ、地を這い長さ30センチメートルに達する。葉は鱗片状で2種あり、長楕円形のものは左右に並び、別に極めて小さい葉が茎の上面を2列におおう。胞子穂上に大胞子嚢と小胞子嚢を生ずる。庭園などにも植栽。エイザンゴケ。アタゴゴケ。地柏。

くらまごけ

⇒くらま‐いし【鞍馬石】

⇒くらま‐ごけ【鞍馬苔】

⇒くらま‐じし【鞍馬獅子】

⇒くらま‐でら【鞍馬寺】

⇒くらま‐てんぐ【鞍馬天狗】

⇒くらま‐の‐たけきり【鞍馬の竹伐り】

⇒くらま‐の‐ひまつり【鞍馬の火祭】

⇒くらま‐はちりゅう【鞍馬八流】

⇒くらま‐まいり【鞍馬参り】

⇒くらま‐もうで【鞍馬詣で】

⇒くらま‐やま【鞍馬山】

⇒くらま‐りゅう【鞍馬流】

グラマー【glamo(u)r】

(魅力の意)女性が肉感的な体つきで、魅力のあること。

⇒グラマー‐ガール【glamo(u)r girl アメリカ】

グラマー【grammar】

①文法。

②文法書。文典。

⇒グラマー‐スクール【grammar school】

グラマー‐ガール【glamo(u)r girl アメリカ】

(特に性的な)魅力のある若い女性。ゆたかな体つきの女性。

⇒グラマー【glamo(u)r】

グラマー‐スクール【grammar school】

①文法学校。ラテン語教育を主とした学校。イギリスで古くから発達し、アメリカにも普及した。

②イギリスの公立中等学校の一つ。テクニカル‐スクール・モダン‐スクールとは異なり大学進学に通じる選抜制の伝統的な中等学校。1960年代末以降これら3種の学校を統合したコンプリヘンシブ‐スクールの設置が進んだが、一部存続。

⇒グラマー【grammar】

くら‐まい【蔵米】

①江戸時代、領主の倉庫に貯蔵した米穀。

②江戸幕府所属の浅草米蔵に貯蔵した知行米ちぎょうまい。→切米きりまい。

③江戸時代、諸大名が年貢米を貨幣化するため大坂などに設けた藩の蔵屋敷を通じて払い出した米穀。

⇒くらまい‐きって【蔵米切手】

⇒くらまい‐ちぎょう【蔵米知行】

⇒くらまい‐とり【蔵米取】

くらまい‐きって【蔵米切手】

(→)指紙さしがみ2に同じ。

⇒くら‐まい【蔵米】

くらま‐いし【鞍馬石】

京都市鞍馬から産出する庭石で、閃緑岩せんりょくがんの一種。

⇒くらま【鞍馬】

くらまい‐ちぎょう【蔵米知行】‥ギヤウ

江戸時代の知行形態の一つ。知行所・給地の指定をうける場合もあったが、家臣自らは年貢徴収を行わず、知行高に応じ、幕府や藩の蔵から公定の年貢率に当たる現米またはその代金を支給されるもの。→地方じかた知行。

⇒くら‐まい【蔵米】

くらまい‐とり【蔵米取】

江戸時代、幕府や諸藩の蔵米1・2を禄米・扶持米として支給された旗本・御家人や藩士。

⇒くら‐まい【蔵米】

くらまえ【蔵前】‥マヘ

①東京都台東区の隅田川西岸の地区。厩橋うまやばしから蔵前橋の少し下流までを指す。江戸時代、幕府の米倉があり、札差ふださしが多く集まって居住した。

②(蔵前1にあったからいう)東京高等工業学校(現、東京工業大学)の俗称。

⇒くらまえ‐しゅう【蔵前衆】

⇒くらまえ‐ふう【蔵前風】

くらまえ‐しゅう【蔵前衆】‥マヘ‥

①江戸時代、江戸浅草の蔵前にあった蔵宿の主人たちの称。

②戦国時代、甲斐国の武田家で、金穀の事をつかさどり、国守出陣のため不在の時は居館を警衛し、訴訟ある時は受け取って目安箱に納めることをつかさどった役。

⇒くらまえ【蔵前】

くらまえ‐ふう【蔵前風】‥マヘ‥

①江戸後期、浅草蔵前の札差ふださしたちの豪奢な風俗。

②丸髷まるまげの一種。髷の根を高く、前後を短く、髱たぼを長くしたもの。江戸後期、弘化末から嘉永頃に流行。蔵前の札差の家の婦女の好みから出た。のめし髷。

⇒くらまえ【蔵前】

くら‐まぎれ【暗紛れ】

くらやみにまぎれること。また、その時、その場所。能因本枕草子故殿の御服のころ「日暮れて―にぞ、過したる人々皆たち交りて」

くらま‐ごけ【鞍馬苔】

イワヒバ科の多年生常緑シダ。山林の陰地に生ずる。茎は細く、叉状に分かれ、地を這い長さ30センチメートルに達する。葉は鱗片状で2種あり、長楕円形のものは左右に並び、別に極めて小さい葉が茎の上面を2列におおう。胞子穂上に大胞子嚢と小胞子嚢を生ずる。庭園などにも植栽。エイザンゴケ。アタゴゴケ。地柏。

くらまごけ

⇒くらま【鞍馬】

くらま‐じし【鞍馬獅子】

歌舞伎舞踊。富本(後に清元)。本名題「夫婦酒替奴中仲みょうとざけかわらぬなかなか」。中村重助作詞。初世名見崎なみざき徳治作曲。1777年(安永6)初演。義経が殺されたと誤聞して狂乱する静御前と、太神楽に扮して獅子を舞いながら助ける御厩おうまや喜三太とに女夫狐を配す。

⇒くらま【鞍馬】

くらま・す【暗ます・晦ます】

〔他五〕

①暗くする。保元物語(金刀比羅本)「天を―・し、地を動かす」

②見えないようにする。分からなくする。ごまかす。今昔物語集28「我等が目を―・して見せざりけるなりけり」。「行方を―・す」

くら‐まち【蔵町】

倉庫を多く建て連ねたところ。宇津保物語俊蔭「―に御くらいと多かり」

くらま‐でら【鞍馬寺】

京都の鞍馬山の中腹にある鞍馬弘教ぐきょうの本山。もと天台宗。本尊は毘沙門天。770年(宝亀1)鑑真の弟子鑑禎の創建という。平安京の北方鎮護と京人の福徳の寺として信仰を集める。融通念仏の地として知られ、竹伐り・火祭などの行事は有名。

⇒くらま【鞍馬】

くらま‐てんぐ【鞍馬天狗】

①鞍馬山にすんだと伝えられる天狗。

②能。宮増作。鞍馬山の大天狗が逆境の少年沙那王(牛若丸)に同情し、兵法を授けて将来の守護を約束する。

鞍馬天狗

⇒くらま【鞍馬】

くらま‐じし【鞍馬獅子】

歌舞伎舞踊。富本(後に清元)。本名題「夫婦酒替奴中仲みょうとざけかわらぬなかなか」。中村重助作詞。初世名見崎なみざき徳治作曲。1777年(安永6)初演。義経が殺されたと誤聞して狂乱する静御前と、太神楽に扮して獅子を舞いながら助ける御厩おうまや喜三太とに女夫狐を配す。

⇒くらま【鞍馬】

くらま・す【暗ます・晦ます】

〔他五〕

①暗くする。保元物語(金刀比羅本)「天を―・し、地を動かす」

②見えないようにする。分からなくする。ごまかす。今昔物語集28「我等が目を―・して見せざりけるなりけり」。「行方を―・す」

くら‐まち【蔵町】

倉庫を多く建て連ねたところ。宇津保物語俊蔭「―に御くらいと多かり」

くらま‐でら【鞍馬寺】

京都の鞍馬山の中腹にある鞍馬弘教ぐきょうの本山。もと天台宗。本尊は毘沙門天。770年(宝亀1)鑑真の弟子鑑禎の創建という。平安京の北方鎮護と京人の福徳の寺として信仰を集める。融通念仏の地として知られ、竹伐り・火祭などの行事は有名。

⇒くらま【鞍馬】

くらま‐てんぐ【鞍馬天狗】

①鞍馬山にすんだと伝えられる天狗。

②能。宮増作。鞍馬山の大天狗が逆境の少年沙那王(牛若丸)に同情し、兵法を授けて将来の守護を約束する。

鞍馬天狗

③大仏次郎の連作小説の題名。また、その主人公の名。勤王の志

③大仏次郎の連作小説の題名。また、その主人公の名。勤王の志

クラクフ(2)

提供:JTBフォト

クラクフ(2)

提供:JTBフォト

くら‐くら

①めまいがするさま。「頭が―する」

②湯などが沸きかえるさま。ぐらぐら。

③嫉妬などで心の燃えるようなさま。

くら‐ぐら【暗暗】

①薄暗いさま。公任集「白雲に跡―と行く影も」

②薄暗い時分。日暮れ方。宇治拾遺物語1「急ぎ立ちて―に行き着きぬ」

ぐら‐ぐら

①ものや気持などが揺れ動いて定まらないさま。「―の歯」「考えが―する」

②湯などが沸きかえるさま。くらくら。「―煮えたつ」

くらげ【水母・海月】

①㋐鉢虫綱の刺胞動物の総称。ビゼンクラゲ・タコクラゲ・ミズクラゲなど。〈[季]夏〉。古事記上「―なすただよへる時」→鉢虫類。

ミズクラゲ

提供:東京動物園協会

くら‐くら

①めまいがするさま。「頭が―する」

②湯などが沸きかえるさま。ぐらぐら。

③嫉妬などで心の燃えるようなさま。

くら‐ぐら【暗暗】

①薄暗いさま。公任集「白雲に跡―と行く影も」

②薄暗い時分。日暮れ方。宇治拾遺物語1「急ぎ立ちて―に行き着きぬ」

ぐら‐ぐら

①ものや気持などが揺れ動いて定まらないさま。「―の歯」「考えが―する」

②湯などが沸きかえるさま。くらくら。「―煮えたつ」

くらげ【水母・海月】

①㋐鉢虫綱の刺胞動物の総称。ビゼンクラゲ・タコクラゲ・ミズクラゲなど。〈[季]夏〉。古事記上「―なすただよへる時」→鉢虫類。

ミズクラゲ

提供:東京動物園協会

㋑刺胞動物に見られる形態の基本型の一つ。固着生活をし、無性生殖を行うポリプ型の時期に対して、浮遊生活をし、有性生殖を行う時期の個体型。ヒドロ虫・鉢虫類などに見られる。

②(クラゲに骨がないことから)確固たる主義がなくて、常に意見が動揺する人。

⇒くらげ‐おけ【海月桶】

⇒くらげ‐の‐ほね【水母の骨】

くらげ‐おけ【海月桶】‥ヲケ

食用のクラゲを塩漬にする桶。日本永代蔵6「―のすたるにも蓼穂たでほを植ゑ」

⇒くらげ【水母・海月】

くらけく【暗けく】

(暗シのク語法)くらいこと。くらい所・時。万葉集8「秋の田の穂田をかりがね―に夜のほどろにも鳴き渡るかも」

くらげ‐の‐ほね【水母の骨】

あるはずのない物、またはきわめて珍しい物のたとえ。今昔物語集12「みづはさす八十余りの老の波―に逢ふぞ嬉しき」

⇒くらげ【水母・海月】

くら‐ごころ【鞍心】

鞍の乗りごこち。くらあじ。

くら‐ごと【暗事】

人に知られないようにこっそりとする事柄。密事。好色一代男4「惣じてかやうの―かれこれ四十八ありける」

くら‐ざしき【蔵座敷】

蔵の中にしつらえた座敷。

くら‐ざらえ【蔵浚え】‥ザラヘ

(→)「くらばらい」に同じ。

くらし【暮し】

①くらすこと。時日をすごすこと。

②くちすぎ。生計。暮し向き。「―が立つ」「―の足しにする」

⇒くらし‐ぶり【暮し振り】

⇒くらし‐むき【暮し向き】

くら・し【暗し・昏し・冥し】

〔形ク〕

⇒くらい

グラジオラス【Gladiolus ラテン】

アヤメ科の球根植物。葉は剣状。長い花軸に漏斗形の花を穂状につける。園芸品種は多数。春咲と夏咲があり、花色は白・赤・黄・紫など。また、広くはアヤメ科トウショウブ属植物(その学名)で、地中海沿岸や南アフリカと、マダガスカル・カナリア諸島などに約300種が分布。オランダアヤメ。トウショウブ。

グラジオラス

㋑刺胞動物に見られる形態の基本型の一つ。固着生活をし、無性生殖を行うポリプ型の時期に対して、浮遊生活をし、有性生殖を行う時期の個体型。ヒドロ虫・鉢虫類などに見られる。

②(クラゲに骨がないことから)確固たる主義がなくて、常に意見が動揺する人。

⇒くらげ‐おけ【海月桶】

⇒くらげ‐の‐ほね【水母の骨】

くらげ‐おけ【海月桶】‥ヲケ

食用のクラゲを塩漬にする桶。日本永代蔵6「―のすたるにも蓼穂たでほを植ゑ」

⇒くらげ【水母・海月】

くらけく【暗けく】

(暗シのク語法)くらいこと。くらい所・時。万葉集8「秋の田の穂田をかりがね―に夜のほどろにも鳴き渡るかも」

くらげ‐の‐ほね【水母の骨】

あるはずのない物、またはきわめて珍しい物のたとえ。今昔物語集12「みづはさす八十余りの老の波―に逢ふぞ嬉しき」

⇒くらげ【水母・海月】

くら‐ごころ【鞍心】

鞍の乗りごこち。くらあじ。

くら‐ごと【暗事】

人に知られないようにこっそりとする事柄。密事。好色一代男4「惣じてかやうの―かれこれ四十八ありける」

くら‐ざしき【蔵座敷】

蔵の中にしつらえた座敷。

くら‐ざらえ【蔵浚え】‥ザラヘ

(→)「くらばらい」に同じ。

くらし【暮し】

①くらすこと。時日をすごすこと。

②くちすぎ。生計。暮し向き。「―が立つ」「―の足しにする」

⇒くらし‐ぶり【暮し振り】

⇒くらし‐むき【暮し向き】

くら・し【暗し・昏し・冥し】

〔形ク〕

⇒くらい

グラジオラス【Gladiolus ラテン】

アヤメ科の球根植物。葉は剣状。長い花軸に漏斗形の花を穂状につける。園芸品種は多数。春咲と夏咲があり、花色は白・赤・黄・紫など。また、広くはアヤメ科トウショウブ属植物(その学名)で、地中海沿岸や南アフリカと、マダガスカル・カナリア諸島などに約300種が分布。オランダアヤメ。トウショウブ。

グラジオラス

クラシカル【classical】

古典的。古風。夏目漱石、硝子戸の中「毫も古典的クラシカルな響を私に与へなくなつた」

くら‐しき【倉敷】

①(倉敷地の略)各地の荘園から年貢などを輸送する際に一時保管する倉庫が置かれた所。

②倉敷料の略。

⇒くらしき‐りょう【倉敷料】

くらしき【倉敷】

岡山県南部の市。江戸時代は幕領60万石の代官所を設置。明治時代から紡績で栄えた。大原美術館・考古館・民芸館がある。臨海地帯の水島地区にはコンビナートが発展。人口46万9千。

倉敷

撮影:新海良夫

クラシカル【classical】

古典的。古風。夏目漱石、硝子戸の中「毫も古典的クラシカルな響を私に与へなくなつた」

くら‐しき【倉敷】

①(倉敷地の略)各地の荘園から年貢などを輸送する際に一時保管する倉庫が置かれた所。

②倉敷料の略。

⇒くらしき‐りょう【倉敷料】

くらしき【倉敷】

岡山県南部の市。江戸時代は幕領60万石の代官所を設置。明治時代から紡績で栄えた。大原美術館・考古館・民芸館がある。臨海地帯の水島地区にはコンビナートが発展。人口46万9千。

倉敷

撮影:新海良夫

くら‐しき【鞍敷】

鞍壺の上にしく敷物。うわしき。鞍ぶとん。

くらしき‐りょう【倉敷料】‥レウ

倉庫に商品を保管する料金。敷料。

⇒くら‐しき【倉敷】

くら‐しし【鞍鹿】

(多く座くらと称する場所にすむからいう)カモシカの異称。

くら‐した【鞍下】

①牛馬の背の、鞍の下になる部分。殊に牛のその部分の肉は賞味される。〈日葡辞書〉

②洋鞍で、鞍橋くらぼねの下にあてる敷物。

クラシック【classic】

(もと「第一級の」の意)

①古典。古典的な名作。

②古典的。古雅なさま。「―な様式」

③西洋の古典音楽。

⇒クラシック‐カー【classic car】

⇒クラシック‐バレエ【classic ballet】

⇒クラシック‐レース【classic races】

クラシック‐カー【classic car】

古い型の自動車。特に、古典的名車。

⇒クラシック【classic】

クラシック‐バレエ【classic ballet】

ヨーロッパの伝統的バレエ。古典バレエ。↔モダン‐バレエ。→バレエ。

⇒クラシック【classic】

クラシック‐レース【classic races】

中央競馬のサラブレッド3歳馬による五大重賞レース。桜花賞・皐月賞・オークス・日本ダービー・菊花賞のこと。

⇒クラシック【classic】

くらし‐ぶり【暮し振り】

日々の生活の仕方。「質素な―」

⇒くらし【暮し】

くらし‐むき【暮し向き】

生活・生計のありさま。夏目漱石、明暗「富の程度に多少等差のある二人の活計向くらしむき」。「―は楽ではない」

⇒くらし【暮し】

くら‐しゅう【蔵衆】

(→)「くらぼうし(蔵法師)」1の別称。

くら‐じり【座後】

しもざ。末座。末席。↔座上くらがみ

くら‐じり【鞍尻】

牛馬の鞍の後部。

くら‐しろ【倉代】

①正式の倉の代用で、品物などを一時収めておく仮設の倉。今昔物語集16「厚き板をもつて―を造らしめて」

②大嘗祭だいじょうさいで、供物を入れて運ぶ輿こし。

グラシン‐し【グラシン紙】

(glassine)長時間叩解こうかいした亜硫酸パルプを原料とした光沢のある半透明の薄紙。食品包装・書籍カバー・封書窓などに使用。

クラス【class】

①階級。等級。「トップ‐―の腕前」

②学級。組。「―の担任」

③〔生〕

㋐生物分類上の一階級で、綱こうのこと。

㋑植物社会学における群落の一階級。群系の下、オーダー・群集の上。

⇒クラス‐アクション【class action】

⇒クラス‐かい【クラス会】

⇒クラス‐メート【classmate】

くら・す【暗す】

〔他四〕

暗くする。曇らす。源氏物語総角「かきくもり日影も見えぬ奥山に心を―・す頃にもあるかな」

くら・す【暮らす】

〔他五〕

(「暗くする」が原義)

①日の暮れるまでの時間をすごす。万葉集5「梅の花一人見つつや春日―・さむ」。竹取物語「あたりを離れぬ君達夜を明かし日を―・す多かり」

②時節の終りになるまでの時をすごす。月日をすごす。源氏物語竹河「花を見て春は―・しつ」。「3カ月病床で―・した」

③(自動詞的に)世をすごす。生活する。狂言、俄道心「元手はなし、商ひはならず、何とも―・さうやうがない」。「都会で―・す」「この収入で一家5人が―・して行く」

④(動詞の連用形に付いて)(一日中)ずっとその事をしつづける意を表す。源氏物語夕顔「うらみ、かつは語らひ―・し給ふ」。日葡辞書「カリクラス」「アソビクラス」。「泣き―・す」

グラス【glass】

①⇒ガラス。

②ガラス製のコップ。洋盃。

グラス

くら‐しき【鞍敷】

鞍壺の上にしく敷物。うわしき。鞍ぶとん。

くらしき‐りょう【倉敷料】‥レウ

倉庫に商品を保管する料金。敷料。

⇒くら‐しき【倉敷】

くら‐しし【鞍鹿】

(多く座くらと称する場所にすむからいう)カモシカの異称。

くら‐した【鞍下】

①牛馬の背の、鞍の下になる部分。殊に牛のその部分の肉は賞味される。〈日葡辞書〉

②洋鞍で、鞍橋くらぼねの下にあてる敷物。

クラシック【classic】

(もと「第一級の」の意)

①古典。古典的な名作。

②古典的。古雅なさま。「―な様式」

③西洋の古典音楽。

⇒クラシック‐カー【classic car】

⇒クラシック‐バレエ【classic ballet】

⇒クラシック‐レース【classic races】

クラシック‐カー【classic car】

古い型の自動車。特に、古典的名車。

⇒クラシック【classic】

クラシック‐バレエ【classic ballet】

ヨーロッパの伝統的バレエ。古典バレエ。↔モダン‐バレエ。→バレエ。

⇒クラシック【classic】

クラシック‐レース【classic races】

中央競馬のサラブレッド3歳馬による五大重賞レース。桜花賞・皐月賞・オークス・日本ダービー・菊花賞のこと。

⇒クラシック【classic】

くらし‐ぶり【暮し振り】

日々の生活の仕方。「質素な―」

⇒くらし【暮し】

くらし‐むき【暮し向き】

生活・生計のありさま。夏目漱石、明暗「富の程度に多少等差のある二人の活計向くらしむき」。「―は楽ではない」

⇒くらし【暮し】

くら‐しゅう【蔵衆】

(→)「くらぼうし(蔵法師)」1の別称。

くら‐じり【座後】

しもざ。末座。末席。↔座上くらがみ

くら‐じり【鞍尻】

牛馬の鞍の後部。

くら‐しろ【倉代】

①正式の倉の代用で、品物などを一時収めておく仮設の倉。今昔物語集16「厚き板をもつて―を造らしめて」

②大嘗祭だいじょうさいで、供物を入れて運ぶ輿こし。

グラシン‐し【グラシン紙】

(glassine)長時間叩解こうかいした亜硫酸パルプを原料とした光沢のある半透明の薄紙。食品包装・書籍カバー・封書窓などに使用。

クラス【class】

①階級。等級。「トップ‐―の腕前」

②学級。組。「―の担任」

③〔生〕

㋐生物分類上の一階級で、綱こうのこと。

㋑植物社会学における群落の一階級。群系の下、オーダー・群集の上。

⇒クラス‐アクション【class action】

⇒クラス‐かい【クラス会】

⇒クラス‐メート【classmate】

くら・す【暗す】

〔他四〕

暗くする。曇らす。源氏物語総角「かきくもり日影も見えぬ奥山に心を―・す頃にもあるかな」

くら・す【暮らす】

〔他五〕

(「暗くする」が原義)

①日の暮れるまでの時間をすごす。万葉集5「梅の花一人見つつや春日―・さむ」。竹取物語「あたりを離れぬ君達夜を明かし日を―・す多かり」

②時節の終りになるまでの時をすごす。月日をすごす。源氏物語竹河「花を見て春は―・しつ」。「3カ月病床で―・した」

③(自動詞的に)世をすごす。生活する。狂言、俄道心「元手はなし、商ひはならず、何とも―・さうやうがない」。「都会で―・す」「この収入で一家5人が―・して行く」

④(動詞の連用形に付いて)(一日中)ずっとその事をしつづける意を表す。源氏物語夕顔「うらみ、かつは語らひ―・し給ふ」。日葡辞書「カリクラス」「アソビクラス」。「泣き―・す」

グラス【glass】

①⇒ガラス。

②ガラス製のコップ。洋盃。

グラス

③(glasses)めがね。双眼鏡。「サン‐―」「オペラ‐―」

⇒グラス‐ウール【glass wool】

⇒グラス‐ゲージ【glass gauge】

⇒グラス‐ハープ【glass harp】

⇒グラス‐ハーモニカ【glass harmonica】

⇒グラス‐ファイバー【glass fiber】

⇒グラス‐ボート

⇒グラス‐ロッド

⇒グラス‐ワーク【glass work】

⇒グラス‐ワイン

グラス【grass】

「草」「牧草」の意。

⇒グラス‐コート【grass court】

⇒グラス‐スキー【grass ski(ing)】

⇒グラス‐ツリー【grass tree】

⇒グラス‐バンカー【grass bunker】

グラス【Günter Grass】

ドイツの作家。鋭い社会諷刺とおどけた幻想が結合した小説「ブリキの太鼓」「犬の年」「ネコとネズミ」「ひらめ」など。ノーベル賞。(1927〜)

クラス‐アクション【class action】

同様の地位にある多数人のうちの一部の者が自己および他の全員のために原告または被告となる民事訴訟。アメリカで発達している制度。

⇒クラス【class】

グラス‐ウール【glass wool】

細いガラス短繊維から成る綿状物。断熱・吸音・電気絶縁などの材料。ガラスウール。ガラス綿。

⇒グラス【glass】

グラズーノフ【Aleksandr Konstantinovich Glazunov】

ロシアの作曲家。交響詩「ステンカ=ラージン」、バレエ音楽「四季」など。(1865〜1936)

クラス‐かい【クラス会】‥クワイ

同じ学級の卒業生の催す親睦会。

⇒クラス【class】

グラス‐ゲージ【glass gauge】

タンクなどの内部の液面の高さを測るために、外部に取り付けた目盛りつきのガラス管。タンクなどの上下両端とガラス管の内部とを連結させて液を導く。

⇒グラス【glass】

グラスゴー【Glasgow】

イギリス、スコットランド西岸の都市。製鉄・造船などが盛ん。またスコットランドの商業・貿易の中心地。人口61万6千(1996)。

⇒グラスゴー‐だいがく【グラスゴー大学】

グラスゴー‐だいがく【グラスゴー大学】

1451年設立のスコットランドで2番目に古い大学。グラスゴーにある。18世紀中頃、アダム=スミスが学び、また教鞭を執った。

⇒グラスゴー【Glasgow】

グラス‐コート【grass court】

テニスで、芝生のコート。→クレーコート。

⇒グラス【grass】

グラス‐スキー【grass ski(ing)】

(→)ローンスキーに同じ。

⇒グラス【grass】

クラスター【cluster】

(花や実などの房の意)

①同種のものが集まってつくる一団・群れ。

②複数個の原子または分子が集まり、それらの一部分または全体に結合をつくって形成される集団。

③コンピューターのディスク上の記憶単位。

⇒クラスター‐かごうぶつ【クラスター化合物】

⇒クラスター‐ばくだん【クラスター爆弾】

クラスター‐かごうぶつ【クラスター化合物】‥クワガフ‥

(cluster compound)クラスター2を分子内にもっている化合物の総称。

⇒クラスター【cluster】

クラスター‐ばくだん【クラスター爆弾】

投下された容器から、空中で多数の小型爆弾が散布され、広範囲に被害を与える爆弾。集束爆弾。

⇒クラスター【cluster】

グラス‐ツリー【grass tree】

ススキノキ科の低木状多年草。オーストラリアに特産。ススキに似た葉を束生し、下部が木本状の大きな株を作る。花季に木質の花茎を伸ばし、多数の白色の小花を密生する。ススキノキ。

⇒グラス【grass】

クラスト【crust】

積雪の表層が日射・気温・風などの影響で固結したもの。雪殻。堅雪。硬雪。

グラスノスチ【glasnost' ロシア】

情報公開。旧ソ連で、1986年以降のゴルバチョフによるペレストロイカを支えた基本理念。

クラスノヤルスク【Krasnoyarsk】

ロシア連邦中南部、エニセイ川中流域にある同地方最大の都市。シベリア鉄道が通り、周辺に豊富な鉱物・森林資源がある。人口91万7千(2004)。

グラス‐ハープ【glass harp】

ミュージカル‐グラスの一種。1929年ホフマン(B. Hoffmann1913〜1991)が考案。クリスタロフォーン。

⇒グラス【glass】

グラス‐ハーモニカ【glass harmonica】

ミュージカル‐グラスの一種。B.フランクリンが1760年代前半に考案。一連のガラス円盤をペダル装置で回転させ、指で触れて演奏する。後に鍵盤付きのものも発明された。

グラス-ハーモニカ

③(glasses)めがね。双眼鏡。「サン‐―」「オペラ‐―」

⇒グラス‐ウール【glass wool】

⇒グラス‐ゲージ【glass gauge】

⇒グラス‐ハープ【glass harp】

⇒グラス‐ハーモニカ【glass harmonica】

⇒グラス‐ファイバー【glass fiber】

⇒グラス‐ボート

⇒グラス‐ロッド

⇒グラス‐ワーク【glass work】

⇒グラス‐ワイン

グラス【grass】

「草」「牧草」の意。

⇒グラス‐コート【grass court】

⇒グラス‐スキー【grass ski(ing)】

⇒グラス‐ツリー【grass tree】

⇒グラス‐バンカー【grass bunker】

グラス【Günter Grass】

ドイツの作家。鋭い社会諷刺とおどけた幻想が結合した小説「ブリキの太鼓」「犬の年」「ネコとネズミ」「ひらめ」など。ノーベル賞。(1927〜)

クラス‐アクション【class action】

同様の地位にある多数人のうちの一部の者が自己および他の全員のために原告または被告となる民事訴訟。アメリカで発達している制度。

⇒クラス【class】

グラス‐ウール【glass wool】

細いガラス短繊維から成る綿状物。断熱・吸音・電気絶縁などの材料。ガラスウール。ガラス綿。

⇒グラス【glass】

グラズーノフ【Aleksandr Konstantinovich Glazunov】

ロシアの作曲家。交響詩「ステンカ=ラージン」、バレエ音楽「四季」など。(1865〜1936)

クラス‐かい【クラス会】‥クワイ

同じ学級の卒業生の催す親睦会。

⇒クラス【class】

グラス‐ゲージ【glass gauge】

タンクなどの内部の液面の高さを測るために、外部に取り付けた目盛りつきのガラス管。タンクなどの上下両端とガラス管の内部とを連結させて液を導く。

⇒グラス【glass】

グラスゴー【Glasgow】

イギリス、スコットランド西岸の都市。製鉄・造船などが盛ん。またスコットランドの商業・貿易の中心地。人口61万6千(1996)。

⇒グラスゴー‐だいがく【グラスゴー大学】

グラスゴー‐だいがく【グラスゴー大学】

1451年設立のスコットランドで2番目に古い大学。グラスゴーにある。18世紀中頃、アダム=スミスが学び、また教鞭を執った。

⇒グラスゴー【Glasgow】

グラス‐コート【grass court】

テニスで、芝生のコート。→クレーコート。

⇒グラス【grass】

グラス‐スキー【grass ski(ing)】

(→)ローンスキーに同じ。

⇒グラス【grass】

クラスター【cluster】

(花や実などの房の意)

①同種のものが集まってつくる一団・群れ。

②複数個の原子または分子が集まり、それらの一部分または全体に結合をつくって形成される集団。

③コンピューターのディスク上の記憶単位。

⇒クラスター‐かごうぶつ【クラスター化合物】

⇒クラスター‐ばくだん【クラスター爆弾】

クラスター‐かごうぶつ【クラスター化合物】‥クワガフ‥

(cluster compound)クラスター2を分子内にもっている化合物の総称。

⇒クラスター【cluster】

クラスター‐ばくだん【クラスター爆弾】

投下された容器から、空中で多数の小型爆弾が散布され、広範囲に被害を与える爆弾。集束爆弾。

⇒クラスター【cluster】

グラス‐ツリー【grass tree】

ススキノキ科の低木状多年草。オーストラリアに特産。ススキに似た葉を束生し、下部が木本状の大きな株を作る。花季に木質の花茎を伸ばし、多数の白色の小花を密生する。ススキノキ。

⇒グラス【grass】

クラスト【crust】

積雪の表層が日射・気温・風などの影響で固結したもの。雪殻。堅雪。硬雪。

グラスノスチ【glasnost' ロシア】

情報公開。旧ソ連で、1986年以降のゴルバチョフによるペレストロイカを支えた基本理念。

クラスノヤルスク【Krasnoyarsk】

ロシア連邦中南部、エニセイ川中流域にある同地方最大の都市。シベリア鉄道が通り、周辺に豊富な鉱物・森林資源がある。人口91万7千(2004)。

グラス‐ハープ【glass harp】

ミュージカル‐グラスの一種。1929年ホフマン(B. Hoffmann1913〜1991)が考案。クリスタロフォーン。

⇒グラス【glass】

グラス‐ハーモニカ【glass harmonica】

ミュージカル‐グラスの一種。B.フランクリンが1760年代前半に考案。一連のガラス円盤をペダル装置で回転させ、指で触れて演奏する。後に鍵盤付きのものも発明された。

グラス-ハーモニカ

⇒グラス【glass】

グラス‐バンカー【grass bunker】

ゴルフ場で、砂の代りに草で覆われた凹地。

⇒グラス【grass】

グラス‐ファイバー【glass fiber】

(→)ガラス繊維。

⇒グラス【glass】

グラス‐ボート

(和製語glass boat)観光遊覧船の一種。船底の一部をガラス張りにして、水中がのぞけるようにした船。

⇒グラス【glass】

クラス‐メート【classmate】

同級生。級友。

⇒クラス【class】

くら‐ずれ【鞍擦れ】

牛馬の背または人の股などが、鞍にすれて傷つくこと。また、その傷。

クラスレート‐かごうぶつ【クラスレート化合物】‥クワガフ‥

(clathrateはギリシア語のcleithron(かんぬき)に由来)(→)包接化合物に同じ。

グラス‐ロッド

(glass fiber rod)グラス‐ファイバー製の釣竿。

⇒グラス【glass】

グラス‐ワーク【glass work】

(映画用語)撮影機の前にガラスに描いた絵をおき、それを通して実景を撮影・合成して一つの場面を作るトリック撮影。

⇒グラス【glass】

グラス‐ワイン

(和製語glass wine)飲食店で、グラスに注いだ状態で供するワイン。ボトルで注文するものに対していう。

⇒グラス【glass】

くらた【倉田】

姓氏の一つ。

⇒くらた‐ひゃくぞう【倉田百三】

くら‐だいかん【蔵代官】‥クワン

蔵をあずかる代官。狂言、松楪まつゆずりは「今年より―をゆづりえて、殿も徳若民もゆたかに」

くら‐だし【庫出し・蔵出し】

①倉庫に寄託した貨物を引き出すこと。

②貯蔵してあった酒などの、蔵から出したばかりのもの。「―の酒」

③金庫に入れてある金銭を引き出すこと。

⇒くらだし‐さしずしょ【庫出し指図書】

⇒くらだし‐ぜい【庫出し税】

くらだし‐さしずしょ【庫出し指図書】‥ヅ‥

貨物の寄託者が倉庫業者にあてて、保管された貨物の庫出し引渡しを請求する書面。

⇒くら‐だし【庫出し・蔵出し】

くらだし‐ぜい【庫出し税】

製品を工場・倉庫などから市場へ移出する際に課せられる租税。酒税・揮発油税などはこの方法で課税する。

⇒くら‐だし【庫出し・蔵出し】

くら‐たち【鞍立ち】

馬術で鐙あぶみにふんばって立ちあがること。

くら‐たに【くら谷】

(「くら」は谷たにの古語か)谷間。深い谷。万葉集17「鶯の鳴く―にうちはめて焼けは死ぬとも君をし待たむ」

くらた‐ひゃくぞう【倉田百三】‥ザウ

劇作家・評論家。広島県生れ。一高中退。西田幾多郎に傾倒し、宗教文学に独自の境地を拓いた。戯曲「出家とその弟子」「布施太子の入山」、論集「愛と認識との出発」など。(1891〜1943)

倉田百三

提供:毎日新聞社

⇒グラス【glass】

グラス‐バンカー【grass bunker】

ゴルフ場で、砂の代りに草で覆われた凹地。

⇒グラス【grass】

グラス‐ファイバー【glass fiber】

(→)ガラス繊維。

⇒グラス【glass】

グラス‐ボート

(和製語glass boat)観光遊覧船の一種。船底の一部をガラス張りにして、水中がのぞけるようにした船。

⇒グラス【glass】

クラス‐メート【classmate】

同級生。級友。

⇒クラス【class】

くら‐ずれ【鞍擦れ】

牛馬の背または人の股などが、鞍にすれて傷つくこと。また、その傷。

クラスレート‐かごうぶつ【クラスレート化合物】‥クワガフ‥

(clathrateはギリシア語のcleithron(かんぬき)に由来)(→)包接化合物に同じ。

グラス‐ロッド

(glass fiber rod)グラス‐ファイバー製の釣竿。

⇒グラス【glass】

グラス‐ワーク【glass work】

(映画用語)撮影機の前にガラスに描いた絵をおき、それを通して実景を撮影・合成して一つの場面を作るトリック撮影。

⇒グラス【glass】

グラス‐ワイン

(和製語glass wine)飲食店で、グラスに注いだ状態で供するワイン。ボトルで注文するものに対していう。

⇒グラス【glass】

くらた【倉田】

姓氏の一つ。

⇒くらた‐ひゃくぞう【倉田百三】

くら‐だいかん【蔵代官】‥クワン

蔵をあずかる代官。狂言、松楪まつゆずりは「今年より―をゆづりえて、殿も徳若民もゆたかに」

くら‐だし【庫出し・蔵出し】

①倉庫に寄託した貨物を引き出すこと。

②貯蔵してあった酒などの、蔵から出したばかりのもの。「―の酒」

③金庫に入れてある金銭を引き出すこと。

⇒くらだし‐さしずしょ【庫出し指図書】

⇒くらだし‐ぜい【庫出し税】

くらだし‐さしずしょ【庫出し指図書】‥ヅ‥

貨物の寄託者が倉庫業者にあてて、保管された貨物の庫出し引渡しを請求する書面。

⇒くら‐だし【庫出し・蔵出し】

くらだし‐ぜい【庫出し税】

製品を工場・倉庫などから市場へ移出する際に課せられる租税。酒税・揮発油税などはこの方法で課税する。

⇒くら‐だし【庫出し・蔵出し】

くら‐たち【鞍立ち】

馬術で鐙あぶみにふんばって立ちあがること。

くら‐たに【くら谷】

(「くら」は谷たにの古語か)谷間。深い谷。万葉集17「鶯の鳴く―にうちはめて焼けは死ぬとも君をし待たむ」

くらた‐ひゃくぞう【倉田百三】‥ザウ

劇作家・評論家。広島県生れ。一高中退。西田幾多郎に傾倒し、宗教文学に独自の境地を拓いた。戯曲「出家とその弟子」「布施太子の入山」、論集「愛と認識との出発」など。(1891〜1943)

倉田百三

提供:毎日新聞社

→作品:『出家とその弟子』

⇒くらた【倉田】

グラタン【gratin フランス】

肉・魚介・野菜などの材料とソースを耐熱性の器(グラタン皿)に入れ、すりおろしたチーズ・パン粉などをふりかけ、オーブンでこんがりと色づくまで焼いた料理。

クラッカー【cracker】

①堅焼きにした薄くて砕けやすい塩味のビスケット。

クラッカー

撮影:関戸 勇

→作品:『出家とその弟子』

⇒くらた【倉田】

グラタン【gratin フランス】

肉・魚介・野菜などの材料とソースを耐熱性の器(グラタン皿)に入れ、すりおろしたチーズ・パン粉などをふりかけ、オーブンでこんがりと色づくまで焼いた料理。

クラッカー【cracker】

①堅焼きにした薄くて砕けやすい塩味のビスケット。

クラッカー

撮影:関戸 勇

②祝宴などに用いる円筒形や円錐形の紙製玩具。紐を強く引っ張ると爆音を立てて紙テープなどが飛び出る。

クラッカー

撮影:関戸 勇

②祝宴などに用いる円筒形や円錐形の紙製玩具。紐を強く引っ張ると爆音を立てて紙テープなどが飛び出る。

クラッカー

撮影:関戸 勇

③悪意を持ってコンピューター‐システムに不法に侵入し、プログラムやデータを改竄・破壊したり、情報を盗用したりする人。→ハッカー

くら‐づかい【内蔵使】‥ヅカヒ

賀茂祭の時、内蔵寮くらりょうから出る勅使。頭かみや助すけが立った。

くら‐づかさ【内蔵寮・蔵司】

①⇒くらりょう。源氏物語桐壺「―、納殿の物を尽していみじうせさせ給ふ」

②⇒ぞうし(蔵司)

くら‐つき【鞍築き】

播種または定植の前に、土をよく耕し、肥料を与え、土をよく混ぜ合わせ、山形に盛って一株ごとにつくった畝うね。

くら‐つぎ【鞍接ぎ】

接木法の一つ。接穂・台木の太さが同じ場合、その一方を鞍形に削ぎ、他方を楔形に切り、その切断面を密着接合すること。

鞍接ぎ

③悪意を持ってコンピューター‐システムに不法に侵入し、プログラムやデータを改竄・破壊したり、情報を盗用したりする人。→ハッカー

くら‐づかい【内蔵使】‥ヅカヒ

賀茂祭の時、内蔵寮くらりょうから出る勅使。頭かみや助すけが立った。

くら‐づかさ【内蔵寮・蔵司】

①⇒くらりょう。源氏物語桐壺「―、納殿の物を尽していみじうせさせ給ふ」

②⇒ぞうし(蔵司)

くら‐つき【鞍築き】

播種または定植の前に、土をよく耕し、肥料を与え、土をよく混ぜ合わせ、山形に盛って一株ごとにつくった畝うね。

くら‐つぎ【鞍接ぎ】

接木法の一つ。接穂・台木の太さが同じ場合、その一方を鞍形に削ぎ、他方を楔形に切り、その切断面を密着接合すること。

鞍接ぎ

クラッキング【cracking】

〔化〕(分解の意)沸点の高い重質石油を分解して沸点の低い軽質石油(おもにガソリン)を製造すること。触媒を用いて行うものと高温で行うものと高圧の水素の存在下で行うものとがある。

クラック【crack】

岩壁の割れ目。また、壁・天井などのひび割れ。

ぐら‐つ・く

〔自五〕

ぐらぐらと動揺する。定まらない。「決心が―・く」

グラックス【Gracchus】

古代ローマの名門。特に、前2世紀の社会改革運動家の兄弟で有名。

①(Tiberius Sempronius Gracchus)護民官となり土地法を改正、制限以上の土地の個人占有を禁じたが、反対派のために殺された。(前162頃〜前133)

②(Gaius Sempronius Gracchus)護民官。穀物法を公布。また、兄ティベリウスの土地法を励行。ローマ市民権をイタリア同盟諸都市に与えようとしてローマ市民の反対にあい、自殺。(前153〜前121)

くら‐づくり【蔵造り】

①蔵を建てること。また、その職人。

②蔵の様式をとる家づくり。土蔵づくり。

くらつくり‐の‐とり【鞍作止利・鞍作鳥】

飛鳥時代の仏師。日本の仏工の祖といわれる。渡来人の司馬達等たつとの孫。彫刻・金工に秀でた。飛鳥寺の釈迦像(飛鳥大仏)や、623年の法隆寺金堂釈迦三尊像が現存し、その厳格端正な作風を知ることができる。鳥仏師。止利仏師。生没年未詳。

くらつくり‐べ【鞍作部】

鞍などの馬具を作る技術を世襲する品部しなべ。乗馬に適した馬は大陸・朝鮮から輸入したため、鞍作りも渡来人の技術であった。飛鳥彫刻で著名な鳥仏師もこの一族。

グラッシ【glacis フランス】

油絵で、透明な絵具を溶いて薄め、乾いている絵具の上に薄く塗る技法。また、その薄い膜。輝きと深みを増す。おつゆ。グレーズ。

クラッシャー【crusher】

固体原料を適当な大きさに砕く機械。破砕機。粉砕機。

クラッシュ【crash】

①衝突。崩壊。「自動車レースで―する」

②コンピューターが故障すること。ソフトウェアの異常終了やハード‐ディスクの突然の故障によりデータが破壊されること。

クラッシュ‐しょうこうぐん【クラッシュ症候群】‥シヤウ‥

(crush syndrome)筋肉の損傷の後、ショック・無尿を来し2週間以内に死亡する症候群。腎臓の下部尿細管に壊死を起こす。挫滅症候群。急性腎尿細管壊死。

クラッスス【Marcus Licinius Crassus】

古代ローマの政治家。ポンペイウス・カエサルと第1次三頭政治を形成。パルティア征討中、陣没。(前115頃〜前53)

グラッセ【glacé フランス】

野菜をバターや砂糖を加えた水で煮たり、菓子の表面に糖衣をかけたりして、つやのある仕上がりにしたもの。「ニンジンの―」「マロン‐―」

クラッチ【clutch】

①一直線上にある二つの軸の一方から他方へ動力を任意に断続して伝える装置。咬合かみあい式・円板式・円錐えんすい式などがある。連軸器。

②クレーンのつめ。

③自動車の(→)クラッチ1を動かす踏み板。クラッチ‐ペダル。

クラッチ【crutch】

ボートの舷の上にあるU字形をしたオール受けの金具。橈承かいうけ。橈架。

グラッチェ【grazie イタリア】

ありがとう。

くらっ‐と

〔副〕

瞬間的にめまいがするさま。

ぐらっ‐と

〔副〕

物が瞬時に激しく動くさま。

クラッド‐こう【クラッド鋼】‥カウ

(cladは「被覆した」の意)鋼板などの片面または両面にステンレス鋼などの他の金属を熱間圧延や鍛接によって被覆・接合させたもの。

グラッドストン【William Ewart Gladstone】

イギリスの政治家。初め保守党員、のち自由党に合流し党首、4度内閣を組織。アイルランド国教廃止・アイルランド土地法・無記名投票法など、多くの自由主義的改革を実現、晩年アイルランド自治問題に尽力。(1809〜1898)

グラッパ【grappa イタリア】

イタリアで産するブランデーの一種。ワイン製造の際に残るブドウの絞り滓を発酵・蒸留して作る。

くら‐つぼ【鞍壺】

①鞍の前輪まえわと後輪しずわとの間、すなわち人のまたがる所。くらかさ。

②馬術で、鞍の前か後かに少しもたれかかること。

くら‐つめ【鞍爪】

鞍の前輪まえわ・後輪しずわのつまさき。→鞍橋くらぼね(図)

くら‐づよ【鞍強】

鞍に尻がすわって容易に落ちぬさま。〈日葡辞書〉

グラデーション【gradation】

絵画や写真で濃淡の段階的変化。ぼかし。階調。

グラトコフ【Fedor V. Gladkov】

ロシア(ソ連)の小説家。「セメント」は1920年代プロレタリア文学の古典的長編。他に自伝的長編「幼年時代の物語」など。(1883〜1958)

クラトン【craton】

造山帯と異なり、地殻の比較的安定な部分。その多くは先カンブリア時代の安定地域であり、表面的形態の点でも楯状地に一致する。剛塊。

グラナ【grana】

〔生〕高等植物の葉緑体の中に見られる層状構造。葉緑素を多量に含む。

グラナダ【Granada】

スペイン南部、アンダルシア地方の都市。ムーア人のグラナダ王国(1235〜1492)の首都。アルハンブラ宮殿がある。人口23万2千(2001)。

グラナダ

撮影:小松義夫

クラッキング【cracking】

〔化〕(分解の意)沸点の高い重質石油を分解して沸点の低い軽質石油(おもにガソリン)を製造すること。触媒を用いて行うものと高温で行うものと高圧の水素の存在下で行うものとがある。

クラック【crack】

岩壁の割れ目。また、壁・天井などのひび割れ。

ぐら‐つ・く

〔自五〕

ぐらぐらと動揺する。定まらない。「決心が―・く」

グラックス【Gracchus】

古代ローマの名門。特に、前2世紀の社会改革運動家の兄弟で有名。

①(Tiberius Sempronius Gracchus)護民官となり土地法を改正、制限以上の土地の個人占有を禁じたが、反対派のために殺された。(前162頃〜前133)

②(Gaius Sempronius Gracchus)護民官。穀物法を公布。また、兄ティベリウスの土地法を励行。ローマ市民権をイタリア同盟諸都市に与えようとしてローマ市民の反対にあい、自殺。(前153〜前121)

くら‐づくり【蔵造り】

①蔵を建てること。また、その職人。

②蔵の様式をとる家づくり。土蔵づくり。

くらつくり‐の‐とり【鞍作止利・鞍作鳥】

飛鳥時代の仏師。日本の仏工の祖といわれる。渡来人の司馬達等たつとの孫。彫刻・金工に秀でた。飛鳥寺の釈迦像(飛鳥大仏)や、623年の法隆寺金堂釈迦三尊像が現存し、その厳格端正な作風を知ることができる。鳥仏師。止利仏師。生没年未詳。

くらつくり‐べ【鞍作部】

鞍などの馬具を作る技術を世襲する品部しなべ。乗馬に適した馬は大陸・朝鮮から輸入したため、鞍作りも渡来人の技術であった。飛鳥彫刻で著名な鳥仏師もこの一族。

グラッシ【glacis フランス】

油絵で、透明な絵具を溶いて薄め、乾いている絵具の上に薄く塗る技法。また、その薄い膜。輝きと深みを増す。おつゆ。グレーズ。

クラッシャー【crusher】

固体原料を適当な大きさに砕く機械。破砕機。粉砕機。

クラッシュ【crash】

①衝突。崩壊。「自動車レースで―する」

②コンピューターが故障すること。ソフトウェアの異常終了やハード‐ディスクの突然の故障によりデータが破壊されること。

クラッシュ‐しょうこうぐん【クラッシュ症候群】‥シヤウ‥

(crush syndrome)筋肉の損傷の後、ショック・無尿を来し2週間以内に死亡する症候群。腎臓の下部尿細管に壊死を起こす。挫滅症候群。急性腎尿細管壊死。

クラッスス【Marcus Licinius Crassus】

古代ローマの政治家。ポンペイウス・カエサルと第1次三頭政治を形成。パルティア征討中、陣没。(前115頃〜前53)

グラッセ【glacé フランス】

野菜をバターや砂糖を加えた水で煮たり、菓子の表面に糖衣をかけたりして、つやのある仕上がりにしたもの。「ニンジンの―」「マロン‐―」

クラッチ【clutch】

①一直線上にある二つの軸の一方から他方へ動力を任意に断続して伝える装置。咬合かみあい式・円板式・円錐えんすい式などがある。連軸器。

②クレーンのつめ。

③自動車の(→)クラッチ1を動かす踏み板。クラッチ‐ペダル。

クラッチ【crutch】

ボートの舷の上にあるU字形をしたオール受けの金具。橈承かいうけ。橈架。

グラッチェ【grazie イタリア】

ありがとう。

くらっ‐と

〔副〕

瞬間的にめまいがするさま。

ぐらっ‐と

〔副〕

物が瞬時に激しく動くさま。

クラッド‐こう【クラッド鋼】‥カウ

(cladは「被覆した」の意)鋼板などの片面または両面にステンレス鋼などの他の金属を熱間圧延や鍛接によって被覆・接合させたもの。

グラッドストン【William Ewart Gladstone】

イギリスの政治家。初め保守党員、のち自由党に合流し党首、4度内閣を組織。アイルランド国教廃止・アイルランド土地法・無記名投票法など、多くの自由主義的改革を実現、晩年アイルランド自治問題に尽力。(1809〜1898)

グラッパ【grappa イタリア】

イタリアで産するブランデーの一種。ワイン製造の際に残るブドウの絞り滓を発酵・蒸留して作る。

くら‐つぼ【鞍壺】

①鞍の前輪まえわと後輪しずわとの間、すなわち人のまたがる所。くらかさ。

②馬術で、鞍の前か後かに少しもたれかかること。

くら‐つめ【鞍爪】

鞍の前輪まえわ・後輪しずわのつまさき。→鞍橋くらぼね(図)

くら‐づよ【鞍強】

鞍に尻がすわって容易に落ちぬさま。〈日葡辞書〉

グラデーション【gradation】

絵画や写真で濃淡の段階的変化。ぼかし。階調。

グラトコフ【Fedor V. Gladkov】

ロシア(ソ連)の小説家。「セメント」は1920年代プロレタリア文学の古典的長編。他に自伝的長編「幼年時代の物語」など。(1883〜1958)

クラトン【craton】

造山帯と異なり、地殻の比較的安定な部分。その多くは先カンブリア時代の安定地域であり、表面的形態の点でも楯状地に一致する。剛塊。

グラナ【grana】

〔生〕高等植物の葉緑体の中に見られる層状構造。葉緑素を多量に含む。

グラナダ【Granada】

スペイン南部、アンダルシア地方の都市。ムーア人のグラナダ王国(1235〜1492)の首都。アルハンブラ宮殿がある。人口23万2千(2001)。

グラナダ

撮影:小松義夫

アルハンブラ宮殿中庭

撮影:小松義夫

アルハンブラ宮殿中庭

撮影:小松義夫

グラナダ【Luis de Granada】

スペインのドミニコ会神学者。その著「罪人の導き」にはキリシタン版邦訳「ぎやどぺかどる」がある。(1504〜1588)

クラナッハ【Lukas Cranach】

ドイツ、ルネサンスの画家。宮廷画家としてザクセン侯に仕え、宗教画・肖像画のほか木版画に秀でた。官能的な裸体描写に特色がある。ルターの友人。長男ハンス(Hans C. 〜1537)、次男ルーカス2世(Lukas C.1515〜1586)も画家。クラナハ。(1472〜1553)

グラナドス【Enrique Granados】

スペインの作曲家。民族音楽とロマン派音楽を融合し、アルベニスとともに近代スペイン民族楽派を確立。ピアノ曲集「ゴエスカス」「スペイン舞曲」など。(1867〜1916)

グラナドス

提供:Lebrecht Music & Arts/APL

グラナダ【Luis de Granada】

スペインのドミニコ会神学者。その著「罪人の導き」にはキリシタン版邦訳「ぎやどぺかどる」がある。(1504〜1588)

クラナッハ【Lukas Cranach】

ドイツ、ルネサンスの画家。宮廷画家としてザクセン侯に仕え、宗教画・肖像画のほか木版画に秀でた。官能的な裸体描写に特色がある。ルターの友人。長男ハンス(Hans C. 〜1537)、次男ルーカス2世(Lukas C.1515〜1586)も画家。クラナハ。(1472〜1553)

グラナドス【Enrique Granados】

スペインの作曲家。民族音楽とロマン派音楽を融合し、アルベニスとともに近代スペイン民族楽派を確立。ピアノ曲集「ゴエスカス」「スペイン舞曲」など。(1867〜1916)

グラナドス

提供:Lebrecht Music & Arts/APL

→ゴエスカス間奏曲

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

くら‐に【倉荷】

倉庫に入れてある貨物。

⇒くらに‐しょうけん【倉荷証券】

⇒くらに‐しょうしょ【倉荷証書】

くらに‐しょうけん【倉荷証券】

(warrant)倉庫証券の一種で、倉庫業者が、貨物寄託者の請求によってその寄託物に対して発行する有価証券。預り証券と質入証券とに代えて交付され、1券で両者の作用を兼ねる。

⇒くら‐に【倉荷】

くらに‐しょうしょ【倉荷証書】

(→)倉荷証券に同じ。

⇒くら‐に【倉荷】

グラニット【granite】

花崗岩かこうがんのこと。

グラニテ【granité フランス】

シャーベットより糖分が少なく、結晶が粗い氷菓。多く、リキュール・蒸留酒などの酒類にシロップを加えてつくる。グラニータ。

グラニュー‐とう【グラニュー糖】‥タウ

(granulated sugar)精糖の一種。さらさらした細かい粒状で、純度が高い。コーヒー・紅茶・菓子などに用いる。

グラニュライト【granulite】

おもに長石や石英および石榴ざくろ石から成る細粒等粒状の高温型変成岩。白粒岩。

くら‐ぬし【倉主】

倉庫の所有者。

くら‐の‐かみ【内蔵頭】

①内蔵寮くらりょうの長官。

②(「尚蔵」と書く)蔵司ぞうしの長官。

くら‐の‐すけ【内蔵助】

①内蔵寮くらりょうの次官。

②(「典蔵」と書く)蔵司ぞうしの次官。

くら‐の‐つかさ【内蔵寮】

①⇒くらりょう。

②⇒ぞうし(蔵司)

くらはし【倉橋】

姓氏の一つ。

⇒くらはし‐そうぞう【倉橋惣三】

⇒くらはし‐ゆみこ【倉橋由美子】

くらはし‐そうぞう【倉橋惣三】‥ザウ

幼児教育の理論的指導者。静岡県生れ。東大卒。東京女高師教授。雑誌「幼児の教育」を編集。第二次大戦後、日本保育学会を創設し、初代会長。形式的な恩物主義を批判。(1882〜1955)

⇒くらはし【倉橋】

くらはし‐ゆみこ【倉橋由美子】

小説家。本姓、熊谷。高知県生れ。明大在学中に「パルタイ」で注目され、カフカやカミュの影響の強い観念的作風の小説を執筆。(1935〜2005)

⇒くらはし【倉橋】

クラバット【cravate フランス】

ネクタイ。

グラハム‐ブレッド【graham bread】

全粒粉(グラハム粉)で作ったビタミン・ミネラルの多いパン。1834年頃、アメリカのグレアム(Sylvester Graham1794〜1851)博士が考案。

くらばやし【倉林】

姓氏の一つ。

⇒くらばやし‐せいいちろう【倉林誠一郎】

くらばやし‐せいいちろう【倉林誠一郎】‥ラウ

演劇プロデューサー。東京生れ。俳優座劇場社長。芸能人の地位向上にも貢献。著「新劇年代記」。(1912〜2000)

⇒くらばやし【倉林】

くら‐ばらい【蔵払い】‥バラヒ

売れずに倉庫にある商品を、整理のため安く売ること。くらざらえ。

くら‐ばん【蔵番】

蔵の番をする人。倉庫の番人。

グラビア【gravure】

①写真製版法により作った凹版。版面に細かい網目状のくぼみがあり、その深さによってインク層の厚薄を作り、これを紙などに転写して写真・絵画などの精密な階調を再現する。輪転式による大量印刷に適する。「―印刷」

②グラビア印刷されたもの。特に雑誌などの写真ページ。

クラビコード【clavichord】

⇒クラヴィコード

くら‐びつ【鞍櫃】

鞍を入れておく櫃。

クラビホ【Ruy González de Clavijo】

スペインの旅行家。1404年、ティムール帝に対するカスティリア王の答礼使として中央アジアに赴き、見聞録「ティムール帝国紀行」を遺した。( 〜1412)

くら‐びらき【蔵開き】

新年に吉日を選び、その年初めて蔵を開くこと。多くは1月11日とし、福神に供えた鏡餅で雑煮を作ったりする。

クラブ【club・倶楽部】

①政治・社交・娯楽、あるいは学校の課外活動で、共通の目的によって集まった人々の団体。また、その集合所。樋口一葉、われから「水曜会のお人達や、倶楽部のお仲間にいたづらな御方の多ければ」。「記者―」「アスレチック‐―」

②(会員制の)バー・娯楽場。「ナイト‐―」

⇒クラブ‐かつどう【クラブ活動】

⇒クラブ‐サンドイッチ【club sandwich】

⇒クラブ‐チーム【club team】

⇒クラブ‐ハウス【clubhouse】

クラブ【club】

①ゴルフなどで、ボールを打つ棒。

②トランプの札の名。クローバーの葉を図案化し、黒く描いたもの。

くら・ぶ【比ぶ・較ぶ・競ぶ】

〔他下二〕

⇒くらべる(下一)

グラフ【graph】

①互いに連関する二つまたは二つ以上の量の間の関係を表す図形。たとえば関数fに対し、xがfの定義域を動くときの点(x,f(x))の軌跡をfのグラフという。またx、yに関する方程式をみたす点(x,y)の軌跡をその方程式のグラフという。

②全体に対する割合を示したり、数量の大小を比較したりするための図表。円グラフ・棒グラフなど。

③写真を主にした雑誌。画報。

グラブ【glove】

⇒グローブ

グラファイト【graphite】

(→)石墨せきぼくに同じ。

グラフィック【graphic】

写真・絵画などを用いて視覚に訴えること。また、そのような印刷物。

⇒グラフィック‐アート【graphic arts】

⇒グラフィック‐デザイン【graphic design】

グラフィック‐アート【graphic arts】

版画から印刷美術までを含む各種美術の総称。写真・ポスター・装幀・イラストレーションなども含む。

⇒グラフィック【graphic】

グラフィック‐デザイン【graphic design】

印刷を媒体とした、視覚情報伝達のためのデザイン。本や雑誌の装幀・新聞雑誌広告・ポスター・カタログの類。

⇒グラフィック【graphic】

グラフィティ【graffiti】

落書。いたずら書き。

クラブ‐かつどう【クラブ活動】‥クワツ‥

学校の正規の教科学習以外に、児童・生徒が共通の興味・関心に基づき、クラブを組織して自発的に行う活動。各種の研究会・同好会・運動競技など、特別活動の一領域。

⇒クラブ【club・倶楽部】

くら‐ぶぎょう【蔵奉行】‥ギヤウ

江戸幕府の職名。勘定奉行に属し、幕府米倉の出納、切米きりまい付与をつかさどった。→御蔵おくら1

クラブサン【clavecin フランス】

⇒クラヴサン

クラブ‐サンドイッチ【club sandwich】

アメリカ風のサンドイッチ。一説にカントリー‐クラブなどで作り始めたものといい、軽く焼いた食パンを3枚重ねにし、間に鶏または七面鳥の肉・ハム・レタス・トマトなどを挟んだもの。

⇒クラブ【club・倶楽部】

クラブ‐チーム【club team】

スポーツ愛好者が組織したクラブが運営するスポーツのチーム。

⇒クラブ【club・倶楽部】

クラフト【craft】

手仕事による製作。手工業。工芸。「ペーパー‐―」

⇒クラフト‐ペーパー【craft paper】

⇒クラフト‐ユニオン【craft union】

クラフト【kraft】

(もとスウェーデン語で強靱の意)クラフト紙の略。

⇒クラフト‐し【クラフト紙】

⇒クラフト‐パルプ【kraft pulp】

クラフト‐し【クラフト紙】

クラフト‐パルプを主原料とした強い紙の総称。包装紙・封筒・セメント袋などに使用。

⇒クラフト【kraft】

クラフト‐パルプ【kraft pulp】

化学パルプの一種。木材その他の繊維原料を、水酸化ナトリウム・硫化ナトリウムを主成分とする薬液で煮て作る。強度が高く褐色となるが、数度の漂白で白色パルプも得られる。

⇒クラフト【kraft】

クラフト‐ペーパー【craft paper】

美術・工作などに用いる紙。画用紙・色画用紙・ケント紙など。

⇒クラフト【craft】

クラフト‐ユニオン【craft union】

(→)職業別組合。

⇒クラフト【craft】

くら‐ぶね【倉船】

港内につないで倉庫用にあてる船。

クラブ‐ハウス【clubhouse】

クラブ1の会員の集まる施設。

⇒クラブ【club・倶楽部】

グラブ‐バケット【grab bucket】

鉱石や土塊などを掘り取って運ぶ機械部品で、クレーンなどの先につける。下方に口をもち、二枚貝のように開閉できる容器。グラブ。つかみ。

くらぶ‐やま【暗部山・闇部山】

鞍馬山の古名。くらぶのやま。(歌枕)

クラプロート【Heinrich Julius Klaproth】

ドイツの東洋語学者・旅行家。シベリア・カフカス・黒海方面などを旅行・研究。晩年はパリ大学教授。著「カフカスとグルジアの旅」「アジア博言集」など。(1783〜1835)

クラプロート【Martin Heinrich Klaproth】

ドイツの化学者。鉱物の化学分析と新元素の発見(ウラン・ジルコニウム・テルル・チタン)に貢献。(1743〜1817)

くらべ【比べ・較べ・競べ】

①くらべること。比較。

②くらべて優劣を争うこと。競争。「食べ―」「力―」

⇒くらべ‐うま【競べ馬】

⇒くらべ‐もの【比べ物】

くら‐べ【蔵部】

律令制で、大蔵省や内蔵寮くらりょうに隷属する品部しなべ。官物の出納をつかさどる。

クラペイロン【Benoît Paul Émile Clapeyron】

フランスの物理学者。カルノーの熱学理論の価値を認めて発展させ、また蒸気圧温度係数と蒸発熱との関係式(クラウジウス‐クラペイロンの式)を導いた。(1799〜1864)

くらべ‐うま【競べ馬】

2頭の馬を直線コースの馬場で走らせて騎手の技を競ったもの。左右2騎の競走を10番行うのを例とした。5月5日に行う賀茂の競べ馬は著名。こまくらべ。きおいうま。きそいうま。〈[季]夏〉。枕草子150「胸つぶるるもの、―見る」

⇒くらべ【比べ・較べ・競べ】

くらべ‐ぐる・し【比べ苦し】

〔形シク〕

①優劣をつけにくい。くらべにくい。源氏物語帚木「とりどりに―・しかるべき」

②親しみにくい。つきあいにくい。源氏物語松風「例の―・しき御心かな」

くらべ‐もの【比べ物】

物を比較し優劣を競うこと。「―にならない」

⇒くらべ【比べ・較べ・競べ】

くら‐べや【暗部屋】

宮中の局つぼねの名。清涼殿の近くかという。讃岐典侍日記「―をあゆみ過ぎて」

くら・べる【比べる・較べる・競べる】

〔他下一〕[文]くら・ぶ(下二)

(物と物を繰りあわせて比較する意)

①二つ以上のものについてその差異や優劣をみる。照らしあわせる。比較する。源氏物語若紫「枕ゆふ今宵ばかりの露けさを深山の苔に―・べざらなむ」。「山の高さを―・べる」「去年に―・べて雪が多い」

②力を出し合って優劣・勝負を試みる。競争する。はりあう。宇津保物語祭使「この御馬ども同じくは手つがひにして―・べばや」。日葡辞書「チカラヲクラブル」。「腕を―・べる」

③(自分の気持と相手の気持を繰りあわせる意から)心を通わせあい、親しくつきあう。土佐日記「としごろよく―・べつる人々なむ別れがたく思ひて」

くらべ‐わ・ぶ【比べ侘ぶ】

〔自上二〕

なじみにくい。つきあいにくい。源氏物語順集「われながら―・びぬる心かな」

くら‐ぼうし【蔵法師】‥ボフ‥

①中世の土倉経営者。蔵を管理し、米穀・質物などの出納をつかさどった僧体の者。高利貸を営む者もあった。蔵衆。

②江戸時代、本所・深川の町人の倉庫付近に家を持ち、倉庫・借家を預かり管理した使用人。

くら‐ぼね【鞍橋・鞍瓦】

馬具の一つ。前輪まえわ・後輪しずわ・居木いぎから成る。鞍皆具くらかいぐの中心をなし、単に鞍ともいう。くらじ。〈倭名類聚鈔15〉→唐鞍からくら(図)→大和鞍(図)

鞍橋

→ゴエスカス間奏曲

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

くら‐に【倉荷】

倉庫に入れてある貨物。

⇒くらに‐しょうけん【倉荷証券】

⇒くらに‐しょうしょ【倉荷証書】

くらに‐しょうけん【倉荷証券】

(warrant)倉庫証券の一種で、倉庫業者が、貨物寄託者の請求によってその寄託物に対して発行する有価証券。預り証券と質入証券とに代えて交付され、1券で両者の作用を兼ねる。

⇒くら‐に【倉荷】

くらに‐しょうしょ【倉荷証書】

(→)倉荷証券に同じ。

⇒くら‐に【倉荷】

グラニット【granite】

花崗岩かこうがんのこと。

グラニテ【granité フランス】

シャーベットより糖分が少なく、結晶が粗い氷菓。多く、リキュール・蒸留酒などの酒類にシロップを加えてつくる。グラニータ。

グラニュー‐とう【グラニュー糖】‥タウ

(granulated sugar)精糖の一種。さらさらした細かい粒状で、純度が高い。コーヒー・紅茶・菓子などに用いる。

グラニュライト【granulite】

おもに長石や石英および石榴ざくろ石から成る細粒等粒状の高温型変成岩。白粒岩。

くら‐ぬし【倉主】

倉庫の所有者。

くら‐の‐かみ【内蔵頭】

①内蔵寮くらりょうの長官。

②(「尚蔵」と書く)蔵司ぞうしの長官。

くら‐の‐すけ【内蔵助】

①内蔵寮くらりょうの次官。

②(「典蔵」と書く)蔵司ぞうしの次官。

くら‐の‐つかさ【内蔵寮】

①⇒くらりょう。

②⇒ぞうし(蔵司)

くらはし【倉橋】

姓氏の一つ。

⇒くらはし‐そうぞう【倉橋惣三】

⇒くらはし‐ゆみこ【倉橋由美子】

くらはし‐そうぞう【倉橋惣三】‥ザウ

幼児教育の理論的指導者。静岡県生れ。東大卒。東京女高師教授。雑誌「幼児の教育」を編集。第二次大戦後、日本保育学会を創設し、初代会長。形式的な恩物主義を批判。(1882〜1955)

⇒くらはし【倉橋】

くらはし‐ゆみこ【倉橋由美子】

小説家。本姓、熊谷。高知県生れ。明大在学中に「パルタイ」で注目され、カフカやカミュの影響の強い観念的作風の小説を執筆。(1935〜2005)

⇒くらはし【倉橋】

クラバット【cravate フランス】

ネクタイ。

グラハム‐ブレッド【graham bread】

全粒粉(グラハム粉)で作ったビタミン・ミネラルの多いパン。1834年頃、アメリカのグレアム(Sylvester Graham1794〜1851)博士が考案。

くらばやし【倉林】

姓氏の一つ。

⇒くらばやし‐せいいちろう【倉林誠一郎】

くらばやし‐せいいちろう【倉林誠一郎】‥ラウ

演劇プロデューサー。東京生れ。俳優座劇場社長。芸能人の地位向上にも貢献。著「新劇年代記」。(1912〜2000)

⇒くらばやし【倉林】

くら‐ばらい【蔵払い】‥バラヒ

売れずに倉庫にある商品を、整理のため安く売ること。くらざらえ。

くら‐ばん【蔵番】

蔵の番をする人。倉庫の番人。

グラビア【gravure】

①写真製版法により作った凹版。版面に細かい網目状のくぼみがあり、その深さによってインク層の厚薄を作り、これを紙などに転写して写真・絵画などの精密な階調を再現する。輪転式による大量印刷に適する。「―印刷」

②グラビア印刷されたもの。特に雑誌などの写真ページ。

クラビコード【clavichord】

⇒クラヴィコード

くら‐びつ【鞍櫃】

鞍を入れておく櫃。

クラビホ【Ruy González de Clavijo】

スペインの旅行家。1404年、ティムール帝に対するカスティリア王の答礼使として中央アジアに赴き、見聞録「ティムール帝国紀行」を遺した。( 〜1412)

くら‐びらき【蔵開き】

新年に吉日を選び、その年初めて蔵を開くこと。多くは1月11日とし、福神に供えた鏡餅で雑煮を作ったりする。

クラブ【club・倶楽部】

①政治・社交・娯楽、あるいは学校の課外活動で、共通の目的によって集まった人々の団体。また、その集合所。樋口一葉、われから「水曜会のお人達や、倶楽部のお仲間にいたづらな御方の多ければ」。「記者―」「アスレチック‐―」

②(会員制の)バー・娯楽場。「ナイト‐―」

⇒クラブ‐かつどう【クラブ活動】

⇒クラブ‐サンドイッチ【club sandwich】

⇒クラブ‐チーム【club team】

⇒クラブ‐ハウス【clubhouse】

クラブ【club】

①ゴルフなどで、ボールを打つ棒。

②トランプの札の名。クローバーの葉を図案化し、黒く描いたもの。

くら・ぶ【比ぶ・較ぶ・競ぶ】

〔他下二〕

⇒くらべる(下一)

グラフ【graph】

①互いに連関する二つまたは二つ以上の量の間の関係を表す図形。たとえば関数fに対し、xがfの定義域を動くときの点(x,f(x))の軌跡をfのグラフという。またx、yに関する方程式をみたす点(x,y)の軌跡をその方程式のグラフという。

②全体に対する割合を示したり、数量の大小を比較したりするための図表。円グラフ・棒グラフなど。

③写真を主にした雑誌。画報。

グラブ【glove】

⇒グローブ

グラファイト【graphite】

(→)石墨せきぼくに同じ。

グラフィック【graphic】

写真・絵画などを用いて視覚に訴えること。また、そのような印刷物。

⇒グラフィック‐アート【graphic arts】

⇒グラフィック‐デザイン【graphic design】

グラフィック‐アート【graphic arts】

版画から印刷美術までを含む各種美術の総称。写真・ポスター・装幀・イラストレーションなども含む。

⇒グラフィック【graphic】

グラフィック‐デザイン【graphic design】

印刷を媒体とした、視覚情報伝達のためのデザイン。本や雑誌の装幀・新聞雑誌広告・ポスター・カタログの類。

⇒グラフィック【graphic】

グラフィティ【graffiti】

落書。いたずら書き。

クラブ‐かつどう【クラブ活動】‥クワツ‥

学校の正規の教科学習以外に、児童・生徒が共通の興味・関心に基づき、クラブを組織して自発的に行う活動。各種の研究会・同好会・運動競技など、特別活動の一領域。

⇒クラブ【club・倶楽部】

くら‐ぶぎょう【蔵奉行】‥ギヤウ

江戸幕府の職名。勘定奉行に属し、幕府米倉の出納、切米きりまい付与をつかさどった。→御蔵おくら1

クラブサン【clavecin フランス】

⇒クラヴサン

クラブ‐サンドイッチ【club sandwich】

アメリカ風のサンドイッチ。一説にカントリー‐クラブなどで作り始めたものといい、軽く焼いた食パンを3枚重ねにし、間に鶏または七面鳥の肉・ハム・レタス・トマトなどを挟んだもの。

⇒クラブ【club・倶楽部】

クラブ‐チーム【club team】

スポーツ愛好者が組織したクラブが運営するスポーツのチーム。

⇒クラブ【club・倶楽部】

クラフト【craft】

手仕事による製作。手工業。工芸。「ペーパー‐―」

⇒クラフト‐ペーパー【craft paper】

⇒クラフト‐ユニオン【craft union】

クラフト【kraft】

(もとスウェーデン語で強靱の意)クラフト紙の略。

⇒クラフト‐し【クラフト紙】

⇒クラフト‐パルプ【kraft pulp】

クラフト‐し【クラフト紙】

クラフト‐パルプを主原料とした強い紙の総称。包装紙・封筒・セメント袋などに使用。

⇒クラフト【kraft】

クラフト‐パルプ【kraft pulp】

化学パルプの一種。木材その他の繊維原料を、水酸化ナトリウム・硫化ナトリウムを主成分とする薬液で煮て作る。強度が高く褐色となるが、数度の漂白で白色パルプも得られる。

⇒クラフト【kraft】

クラフト‐ペーパー【craft paper】

美術・工作などに用いる紙。画用紙・色画用紙・ケント紙など。

⇒クラフト【craft】

クラフト‐ユニオン【craft union】

(→)職業別組合。

⇒クラフト【craft】

くら‐ぶね【倉船】

港内につないで倉庫用にあてる船。

クラブ‐ハウス【clubhouse】

クラブ1の会員の集まる施設。

⇒クラブ【club・倶楽部】

グラブ‐バケット【grab bucket】

鉱石や土塊などを掘り取って運ぶ機械部品で、クレーンなどの先につける。下方に口をもち、二枚貝のように開閉できる容器。グラブ。つかみ。

くらぶ‐やま【暗部山・闇部山】

鞍馬山の古名。くらぶのやま。(歌枕)

クラプロート【Heinrich Julius Klaproth】

ドイツの東洋語学者・旅行家。シベリア・カフカス・黒海方面などを旅行・研究。晩年はパリ大学教授。著「カフカスとグルジアの旅」「アジア博言集」など。(1783〜1835)

クラプロート【Martin Heinrich Klaproth】

ドイツの化学者。鉱物の化学分析と新元素の発見(ウラン・ジルコニウム・テルル・チタン)に貢献。(1743〜1817)

くらべ【比べ・較べ・競べ】

①くらべること。比較。

②くらべて優劣を争うこと。競争。「食べ―」「力―」

⇒くらべ‐うま【競べ馬】

⇒くらべ‐もの【比べ物】

くら‐べ【蔵部】

律令制で、大蔵省や内蔵寮くらりょうに隷属する品部しなべ。官物の出納をつかさどる。

クラペイロン【Benoît Paul Émile Clapeyron】

フランスの物理学者。カルノーの熱学理論の価値を認めて発展させ、また蒸気圧温度係数と蒸発熱との関係式(クラウジウス‐クラペイロンの式)を導いた。(1799〜1864)

くらべ‐うま【競べ馬】

2頭の馬を直線コースの馬場で走らせて騎手の技を競ったもの。左右2騎の競走を10番行うのを例とした。5月5日に行う賀茂の競べ馬は著名。こまくらべ。きおいうま。きそいうま。〈[季]夏〉。枕草子150「胸つぶるるもの、―見る」

⇒くらべ【比べ・較べ・競べ】

くらべ‐ぐる・し【比べ苦し】

〔形シク〕

①優劣をつけにくい。くらべにくい。源氏物語帚木「とりどりに―・しかるべき」

②親しみにくい。つきあいにくい。源氏物語松風「例の―・しき御心かな」

くらべ‐もの【比べ物】

物を比較し優劣を競うこと。「―にならない」

⇒くらべ【比べ・較べ・競べ】

くら‐べや【暗部屋】

宮中の局つぼねの名。清涼殿の近くかという。讃岐典侍日記「―をあゆみ過ぎて」

くら・べる【比べる・較べる・競べる】

〔他下一〕[文]くら・ぶ(下二)

(物と物を繰りあわせて比較する意)

①二つ以上のものについてその差異や優劣をみる。照らしあわせる。比較する。源氏物語若紫「枕ゆふ今宵ばかりの露けさを深山の苔に―・べざらなむ」。「山の高さを―・べる」「去年に―・べて雪が多い」

②力を出し合って優劣・勝負を試みる。競争する。はりあう。宇津保物語祭使「この御馬ども同じくは手つがひにして―・べばや」。日葡辞書「チカラヲクラブル」。「腕を―・べる」

③(自分の気持と相手の気持を繰りあわせる意から)心を通わせあい、親しくつきあう。土佐日記「としごろよく―・べつる人々なむ別れがたく思ひて」

くらべ‐わ・ぶ【比べ侘ぶ】

〔自上二〕

なじみにくい。つきあいにくい。源氏物語順集「われながら―・びぬる心かな」

くら‐ぼうし【蔵法師】‥ボフ‥

①中世の土倉経営者。蔵を管理し、米穀・質物などの出納をつかさどった僧体の者。高利貸を営む者もあった。蔵衆。

②江戸時代、本所・深川の町人の倉庫付近に家を持ち、倉庫・借家を預かり管理した使用人。

くら‐ぼね【鞍橋・鞍瓦】

馬具の一つ。前輪まえわ・後輪しずわ・居木いぎから成る。鞍皆具くらかいぐの中心をなし、単に鞍ともいう。くらじ。〈倭名類聚鈔15〉→唐鞍からくら(図)→大和鞍(図)

鞍橋

くらま【鞍馬】

京都市左京区にある地名。

鞍馬

撮影:的場 啓

くらま【鞍馬】

京都市左京区にある地名。

鞍馬

撮影:的場 啓

⇒くらま‐いし【鞍馬石】

⇒くらま‐ごけ【鞍馬苔】

⇒くらま‐じし【鞍馬獅子】

⇒くらま‐でら【鞍馬寺】

⇒くらま‐てんぐ【鞍馬天狗】

⇒くらま‐の‐たけきり【鞍馬の竹伐り】

⇒くらま‐の‐ひまつり【鞍馬の火祭】

⇒くらま‐はちりゅう【鞍馬八流】

⇒くらま‐まいり【鞍馬参り】

⇒くらま‐もうで【鞍馬詣で】

⇒くらま‐やま【鞍馬山】

⇒くらま‐りゅう【鞍馬流】

グラマー【glamo(u)r】

(魅力の意)女性が肉感的な体つきで、魅力のあること。

⇒グラマー‐ガール【glamo(u)r girl アメリカ】

グラマー【grammar】

①文法。

②文法書。文典。

⇒グラマー‐スクール【grammar school】

グラマー‐ガール【glamo(u)r girl アメリカ】

(特に性的な)魅力のある若い女性。ゆたかな体つきの女性。

⇒グラマー【glamo(u)r】

グラマー‐スクール【grammar school】

①文法学校。ラテン語教育を主とした学校。イギリスで古くから発達し、アメリカにも普及した。

②イギリスの公立中等学校の一つ。テクニカル‐スクール・モダン‐スクールとは異なり大学進学に通じる選抜制の伝統的な中等学校。1960年代末以降これら3種の学校を統合したコンプリヘンシブ‐スクールの設置が進んだが、一部存続。

⇒グラマー【grammar】

くら‐まい【蔵米】

①江戸時代、領主の倉庫に貯蔵した米穀。

②江戸幕府所属の浅草米蔵に貯蔵した知行米ちぎょうまい。→切米きりまい。

③江戸時代、諸大名が年貢米を貨幣化するため大坂などに設けた藩の蔵屋敷を通じて払い出した米穀。

⇒くらまい‐きって【蔵米切手】

⇒くらまい‐ちぎょう【蔵米知行】

⇒くらまい‐とり【蔵米取】

くらまい‐きって【蔵米切手】

(→)指紙さしがみ2に同じ。

⇒くら‐まい【蔵米】

くらま‐いし【鞍馬石】

京都市鞍馬から産出する庭石で、閃緑岩せんりょくがんの一種。

⇒くらま【鞍馬】

くらまい‐ちぎょう【蔵米知行】‥ギヤウ

江戸時代の知行形態の一つ。知行所・給地の指定をうける場合もあったが、家臣自らは年貢徴収を行わず、知行高に応じ、幕府や藩の蔵から公定の年貢率に当たる現米またはその代金を支給されるもの。→地方じかた知行。

⇒くら‐まい【蔵米】

くらまい‐とり【蔵米取】

江戸時代、幕府や諸藩の蔵米1・2を禄米・扶持米として支給された旗本・御家人や藩士。

⇒くら‐まい【蔵米】

くらまえ【蔵前】‥マヘ

①東京都台東区の隅田川西岸の地区。厩橋うまやばしから蔵前橋の少し下流までを指す。江戸時代、幕府の米倉があり、札差ふださしが多く集まって居住した。

②(蔵前1にあったからいう)東京高等工業学校(現、東京工業大学)の俗称。

⇒くらまえ‐しゅう【蔵前衆】

⇒くらまえ‐ふう【蔵前風】

くらまえ‐しゅう【蔵前衆】‥マヘ‥

①江戸時代、江戸浅草の蔵前にあった蔵宿の主人たちの称。

②戦国時代、甲斐国の武田家で、金穀の事をつかさどり、国守出陣のため不在の時は居館を警衛し、訴訟ある時は受け取って目安箱に納めることをつかさどった役。

⇒くらまえ【蔵前】

くらまえ‐ふう【蔵前風】‥マヘ‥

①江戸後期、浅草蔵前の札差ふださしたちの豪奢な風俗。

②丸髷まるまげの一種。髷の根を高く、前後を短く、髱たぼを長くしたもの。江戸後期、弘化末から嘉永頃に流行。蔵前の札差の家の婦女の好みから出た。のめし髷。

⇒くらまえ【蔵前】

くら‐まぎれ【暗紛れ】

くらやみにまぎれること。また、その時、その場所。能因本枕草子故殿の御服のころ「日暮れて―にぞ、過したる人々皆たち交りて」

くらま‐ごけ【鞍馬苔】

イワヒバ科の多年生常緑シダ。山林の陰地に生ずる。茎は細く、叉状に分かれ、地を這い長さ30センチメートルに達する。葉は鱗片状で2種あり、長楕円形のものは左右に並び、別に極めて小さい葉が茎の上面を2列におおう。胞子穂上に大胞子嚢と小胞子嚢を生ずる。庭園などにも植栽。エイザンゴケ。アタゴゴケ。地柏。

くらまごけ

⇒くらま‐いし【鞍馬石】

⇒くらま‐ごけ【鞍馬苔】

⇒くらま‐じし【鞍馬獅子】

⇒くらま‐でら【鞍馬寺】

⇒くらま‐てんぐ【鞍馬天狗】

⇒くらま‐の‐たけきり【鞍馬の竹伐り】

⇒くらま‐の‐ひまつり【鞍馬の火祭】

⇒くらま‐はちりゅう【鞍馬八流】

⇒くらま‐まいり【鞍馬参り】

⇒くらま‐もうで【鞍馬詣で】

⇒くらま‐やま【鞍馬山】

⇒くらま‐りゅう【鞍馬流】

グラマー【glamo(u)r】

(魅力の意)女性が肉感的な体つきで、魅力のあること。

⇒グラマー‐ガール【glamo(u)r girl アメリカ】

グラマー【grammar】

①文法。

②文法書。文典。