複数辞典一括検索+![]()

![]()

ごく‐らく【極楽】🔗⭐🔉

ごく‐らく【極楽】

〔仏〕(梵語Sukhāvatī)

①阿弥陀仏の居所である浄土。西方十万億土を経た所にあり、全く苦患くげんのない安楽な世界で、阿弥陀仏が常に説法している。念仏行者は死後ここに生まれるという。極楽浄土・安養浄土・西方浄土・安楽世界・浄土など、多くの異称がある。日本霊異記下「庶ねがはくは、地を掃はらひて共に西方の―に生れ」。宇治拾遺物語5「ひとへに―をねがふ」

②きわめて安楽な場所や境遇。「聞いて―見て地獄」

⇒ごくらく‐あんよう‐じょうど【極楽安養浄土】

⇒ごくらく‐おうじょう【極楽往生】

⇒ごくらく‐おとし【極楽落し】

⇒ごくらく‐かい【極楽界】

⇒ごくらく‐じょうど【極楽浄土】

⇒ごくらく‐せかい【極楽世界】

⇒ごくらく‐ちょう【極楽鳥】

⇒ごくらく‐ちょう‐か【極楽鳥花】

⇒ごくらく‐とんぼ【極楽蜻蛉】

⇒ごくらく‐なわ【極楽縄】

⇒ごくらく‐の‐あまりかぜ【極楽の余風】

⇒ごくらく‐の‐うてな【極楽の台】

⇒ごくらく‐の‐とうもん【極楽の東門】

⇒ごくらく‐の‐ねがい【極楽の願い】

⇒ごくらく‐の‐むかえ【極楽の迎え】

⇒ごくらく‐まんだら【極楽曼荼羅】

⇒極楽願うより地獄作るな

ごくらく‐あんよう‐じょうど【極楽安養浄土】‥ヤウジヤウ‥🔗⭐🔉

ごくらく‐あんよう‐じょうど【極楽安養浄土】‥ヤウジヤウ‥

(→)極楽に同じ。

⇒ごく‐らく【極楽】

ごくらく‐おうじょう【極楽往生】‥ワウジヤウ🔗⭐🔉

ごくらく‐おうじょう【極楽往生】‥ワウジヤウ

①この世を去って極楽に生まれること。浄土往生。

②安らかに死ぬこと。大往生。

⇒ごく‐らく【極楽】

ごくらく‐おとし【極楽落し】🔗⭐🔉

ごくらく‐おとし【極楽落し】

鼠おとしの一つ。金属製籠状で、中に餌を下げ、鼠が入ると入口の戸が閉じ、鼠を傷つけずに捕らえる装置。↔地獄落し。

⇒ごく‐らく【極楽】

ごくらく‐かい【極楽界】🔗⭐🔉

ごくらく‐かい【極楽界】

(→)極楽に同じ。

⇒ごく‐らく【極楽】

ごくらく‐じ【極楽寺】🔗⭐🔉

ごくらく‐じ【極楽寺】

鎌倉市にある真言律宗の寺。奈良西大寺の末寺。1259年(正元1)北条重時建立。もと浄土系寺院だったが、1267年(文永4)忍性にんしょう止住以降は真言律宗。

極楽寺

撮影:関戸 勇

⇒ごくらくじ‐ざか【極楽寺坂】

⇒ごくらくじ‐ざか【極楽寺坂】

⇒ごくらくじ‐ざか【極楽寺坂】

⇒ごくらくじ‐ざか【極楽寺坂】

ごくらくじ‐ざか【極楽寺坂】🔗⭐🔉

ごくらくじ‐ざか【極楽寺坂】

鎌倉七口の一つ。鎌倉市街西端の坂ノ下から同市極楽寺門前に通ずる坂路。極楽寺の切通きりどおし。

⇒ごくらく‐じ【極楽寺】

ごくらく‐じょうど【極楽浄土】‥ジヤウ‥🔗⭐🔉

ごくらく‐じょうど【極楽浄土】‥ジヤウ‥

(→)極楽に同じ。

⇒ごく‐らく【極楽】

ごくらく‐せかい【極楽世界】🔗⭐🔉

ごくらく‐せかい【極楽世界】

(→)極楽に同じ。

⇒ごく‐らく【極楽】

ごくらく‐ちょう【極楽鳥】‥テウ🔗⭐🔉

ごくらく‐ちょう【極楽鳥】‥テウ

風鳥ふうちょうの別称。

⇒ごく‐らく【極楽】

ごくらく‐ちょう‐か【極楽鳥花】‥テウクワ🔗⭐🔉

ごくらく‐ちょう‐か【極楽鳥花】‥テウクワ

〔植〕ストレリチアの和名。

⇒ごく‐らく【極楽】

ごくらく‐とんぼ【極楽蜻蛉】🔗⭐🔉

ごくらく‐とんぼ【極楽蜻蛉】

うわついたのんき者をののしっていう語。

⇒ごく‐らく【極楽】

ごくらく‐なわ【極楽縄】‥ナハ🔗⭐🔉

ごくらく‐なわ【極楽縄】‥ナハ

(東北・北陸地方で)死者を竪棺に納める際、首と膝とを結ぶ縄。不浄縄。

⇒ごく‐らく【極楽】

○極楽願うより地獄作るなごくらくねがうよりじごくつくるな

極楽に往生することを願うよりも、この世で悪因を作って地獄におちるようなことをするな。

⇒ごく‐らく【極楽】

○極楽願うより地獄作るなごくらくねがうよりじごくつくるな🔗⭐🔉

○極楽願うより地獄作るなごくらくねがうよりじごくつくるな

極楽に往生することを願うよりも、この世で悪因を作って地獄におちるようなことをするな。

⇒ごく‐らく【極楽】

ごくらく‐の‐あまりかぜ【極楽の余風】

気持のよい涼風。「極楽の西風」ともいう。

⇒ごく‐らく【極楽】

ごくらく‐の‐うてな【極楽の台】

極楽にある蓮華れんげの台。

⇒ごく‐らく【極楽】

ごくらく‐の‐とうもん【極楽の東門】

極楽の東の門。極楽は西方にあり、その東方にある人間世界に対して開いているという。

⇒ごく‐らく【極楽】

ごくらく‐の‐ねがい【極楽の願い】‥ネガヒ

極楽に往生したいという願い。

⇒ごく‐らく【極楽】

ごくらく‐の‐むかえ【極楽の迎え】‥ムカヘ

極楽往生を願って念仏をとなえる者の臨終に、極楽から阿弥陀仏が来迎らいごうするということ。

⇒ごく‐らく【極楽】

ごくらく‐ぼう【極楽坊】‥バウ

奈良市中院町にある真言律宗の寺。現称は、元興寺がんごうじ。奈良時代は元興寺の智光・頼光の住房で、智光が感得した浄土曼荼羅を安置。平安後期以降、浄土信仰の隆盛に伴い極楽坊(房)と称せられた。極楽院。

ごくらく‐まんだら【極楽曼荼羅】

極楽を絵に表したもの。浄土曼荼羅。阿弥陀浄土図。

⇒ごく‐らく【極楽】

こ‐ぐら・し【木暗し】

〔形ク〕

樹がしげって、その下陰が暗い。源氏物語花散里「二十日の月さし出づる程に、いとど木高きかげども―・う見えわたりて」

こくら‐だち【小倉裁ち】

小倉織で仕立てたもの。好色一代女6「―のふとん木枕も新しきふたつ」

⇒こくら【小倉】

こくら‐ふくじ【小倉服地】

綿織物の一つ。晒さらしおよび先染めの2種類で、変り斜文あるいは繻子しゅす組織で無地染・縞・霜降などがある。学生服や労働服に用いた。

⇒こくら【小倉】

こく‐らん【国乱】

国内の騒乱。

こくり

居眠りして、またはうなずいて首を前に傾けるさま。こっくり。こくりこくり。「―とうなずく」

こくり【高句麗】

コウクリの転。→むくりこくり

⇒高句麗蒙古遁げる

こく‐り【国利】

国の利益。国益。

⇒こくり‐みんぷく【国利民福】

こく‐り【酷吏】

①人民を虐待する無慈悲な役人。

②[杜牧、早秋詩「大熱酷吏去り、清風故人来たる」]酷暑のたとえ。

ごくり

液体を音を立てて一息に飲む音。「―と飲み干す」

ごく‐り【獄吏】

監獄の役人。囚人を取り扱う役人。

ごく‐り【獄裡】

獄屋の内。獄中。獄内。

こく‐りつ【国立】

国が設立し管理していること。

⇒こくりつ‐いんさつきょく【国立印刷局】

⇒こくりつ‐えいせいしけんじょ【国立衛生試験所】

⇒こくりつ‐かがくはくぶつかん【国立科学博物館】

⇒こくりつ‐きょういくせいさくけんきゅうじょ【国立教育政策研究所】

⇒こくりつ‐きょうぎじょう【国立競技場】

⇒こくりつ‐ぎんこう【国立銀行】

⇒こくりつ‐きんだいびじゅつかん【国立近代美術館】

⇒こくりつ‐げきじょう【国立劇場】

⇒こくりつ‐こうえん【国立公園】

⇒こくりつ‐こうぶんしょかん【国立公文書館】

⇒こくりつ‐こくごけんきゅうじょ【国立国語研究所】

⇒こくりつ‐こくさいびじゅつかん【国立国際美術館】

⇒こくりつ‐こっかいとしょかん【国立国会図書館】

⇒こくりつ‐しんびじゅつかん【国立新美術館】

⇒こくりつ‐スポーツかがくセンター【国立スポーツ科学センター】

⇒こくりつ‐せいようびじゅつかん【国立西洋美術館】

⇒こくりつ‐だいがく【国立大学】

⇒こくりつだいがく‐ほうじん【国立大学法人】

⇒こくりつ‐てんもんだい【国立天文台】

⇒こくりつ‐はくぶつかん【国立博物館】

⇒こくりつ‐びじゅつかん【国立美術館】

⇒こくりつ‐ぶんかざいきこう【国立文化財機構】

⇒こくりつ‐みんぞくがくはくぶつかん【国立民族学博物館】

⇒こくりつ‐れきしみんぞくはくぶつかん【国立歴史民俗博物館】

こくりつ‐いんさつきょく【国立印刷局】

官報・法令全書・職員録などの編集・印刷ならびに発売、日本銀行券・印紙・郵便切手・諸証券の製造などを行う独立行政法人。

⇒こく‐りつ【国立】

こくりつ‐えいせいしけんじょ【国立衛生試験所】‥ヱイ‥

厚生労働大臣の管理に属し、医薬品・食品など保健衛生上の諸種の試験・分析などを行う施設。1997年国立医薬品食品衛生研究所に改称。

⇒こく‐りつ【国立】

こくりつ‐かがくはくぶつかん【国立科学博物館】‥クワ‥クワン

自然科学およびその応用に関する資料を収集・保存して展示し、なおこれに関連する調査研究および事業を行う機関。1949年設置、2001年独立行政法人となる。文部科学省所管。本館は東京都上野公園内。

⇒こく‐りつ【国立】

こくりつ‐きょういくせいさくけんきゅうじょ【国立教育政策研究所】‥ケウ‥キウ‥

教育に関する実際的・基礎的な研究調査を行う文部科学大臣所轄の機関。第二次大戦中の教学錬成所を廃止して戦後設置した教育研修所を前身とし、1949年国立教育研究所として設置。2001年現名に改称。東京都千代田区。

⇒こく‐りつ【国立】

こくりつ‐きょうぎじょう【国立競技場】‥キヤウ‥ヂヤウ

東京都新宿区、明治神宮外苑に隣接する陸上競技場。第18回オリンピック東京大会(1964年)のメイン‐スタジアム。総面積7万4000平方メートル。収容人員5万6000。

⇒こく‐りつ【国立】

こくりつ‐ぎんこう【国立銀行】‥カウ

1872年(明治5)制定の国立銀行条例に基づいて設立された民間の銀行。目的は商業上の金融機関の設立と政府発行の不換紙幣の消却処分とにあった。その数153に達したが、82年日本銀行の設立に伴い、99年までに普通銀行に転換。

⇒こく‐りつ【国立】

こくりつ‐きんだいびじゅつかん【国立近代美術館】‥クワン

国立美術館の一つ。近代日本美術の作品・資料を収集・展示する。1952年東京都に、63年京都市に開設。

⇒こく‐りつ【国立】

こくりつ‐げきじょう【国立劇場】‥ヂヤウ

①国家の資金により演劇振興のため設立された劇場。コメディー‐フランセーズなど。

②日本で、国立劇場法により1966年開設された劇場。伝統芸能の公開、芸能伝承者の養成、芸能に関する調査研究、記録作成、資料の収集・保存・展示等の事業を行う。国立演芸場(79年)、国立能楽堂(83年)、国立文楽劇場(84年)、オペラ・バレエ・現代演劇のための新国立劇場(97年)、主として組踊りのための国立劇場おきなわ(2004年)も開設。

⇒こく‐りつ【国立】

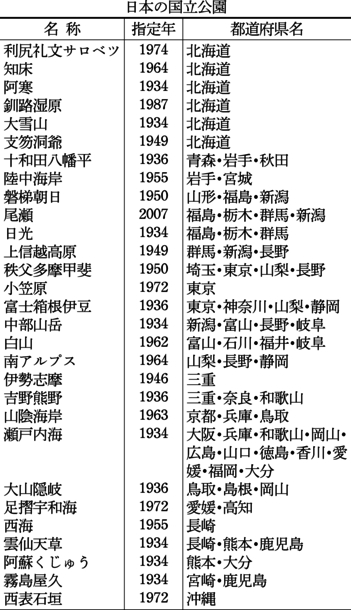

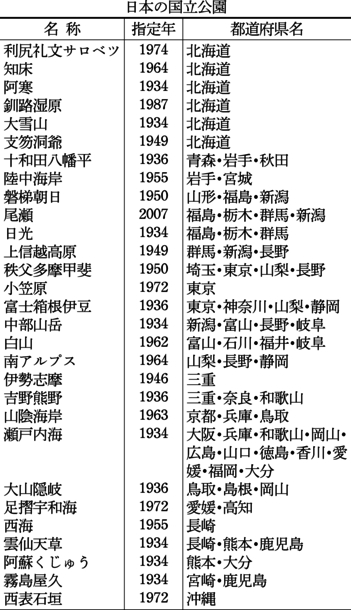

こくりつ‐こうえん【国立公園】‥ヱン

日本の風景を代表するに足る傑出した自然の景勝地で、環境大臣が指定した公園。環境省の管轄。29地区が指定されている。(2007年現在)→国定公園。

こくりつこうえん

利尻礼文サロベツ国立公園

知床国立公園

阿寒国立公園

釧路湿原国立公園

大雪山国立公園

支笏洞爺国立公園

十和田八幡平国立公園

陸中海岸国立公園

磐梯朝日国立公園

尾瀬国立公園

日光国立公園

上信越高原国立公園

秩父多摩甲斐国立公園

小笠原国立公園

富士箱根伊豆国立公園

中部山岳国立公園

白山国立公園

南アルプス国立公園

伊勢志摩国立公園

吉野熊野国立公園

山陰海岸国立公園

瀬戸内海国立公園

大山隠岐国立公園

足摺宇和海国立公園

西海国立公園

雲仙天草国立公園

阿蘇くじゅう国立公園

霧島屋久国立公園

西表石垣国立公園

⇒こく‐りつ【国立】

こくりつ‐こうぶんしょかん【国立公文書館】‥クワン

国の行政に関する公文書を保管し、一般の閲覧に供する機関。内閣府所管。1971年東京都千代田区北の丸公園内に内閣文庫を統合して設立。2001年独立行政法人となる。

⇒こく‐りつ【国立】

こくりつ‐こくごけんきゅうじょ【国立国語研究所】‥キウ‥

国語および国民の言語生活に関する科学的調査研究を行い、あわせて国語の合理化の確実な基礎を築くために設けられた研究所。1948年設立。2001年独立行政法人化。

⇒こく‐りつ【国立】

こくりつ‐こくさいびじゅつかん【国立国際美術館】‥クワン

国立美術館の一つ。現代美術作品の収集・展示を行う。1977年(昭和52)大阪府吹田市万博公園に開設、2004年大阪市北区に移転。

⇒こく‐りつ【国立】

こくりつ‐こっかいとしょかん【国立国会図書館】‥コククワイ‥クワン

1948年制定の国立国会図書館法に基づき、国会議員の職務の遂行に役立たせるとともに、行政・司法の各部門および国民に対して図書館奉仕をするために設けられた図書館。国内出版物を網羅的に収集・保存する機能も持つ。中央組織に含まれる国会分館・関西館・国際子ども図書館(旧上野図書館)のほか、東洋文庫と、行政司法部門支部図書館26館から成る。中央館は東京都千代田区。→帝国図書館。

⇒こく‐りつ【国立】

こくりつ‐しんびじゅつかん【国立新美術館】‥クワン

国立美術館の一つ。作品の収集は行わず、展覧会の開催、美術情報の収集・提供、教育普及などを行う。東京都港区に2007年開館。

⇒こく‐りつ【国立】

こくりつ‐スポーツかがくセンター【国立スポーツ科学センター】‥クワ‥

(Japan Institute of Sports Sciences)日本のスポーツ選手の国際的な競技力向上を目的とする施設。科学・医学・情報の各側面から競技者を支える。2001年完成。東京都北区西が丘。JISS

⇒こく‐りつ【国立】

こくりつ‐せいようびじゅつかん【国立西洋美術館】‥ヤウ‥クワン

国立美術館の一つ。西洋の絵画・彫刻を中心として収集・展示する。本館はル=コルビュジエ設計。1951年、講和条約締結を契機に、フランス政府管理下にあった松方コレクションが返還され、59年東京都上野公園内に開設。

⇒こく‐りつ【国立】

こくりつ‐だいがく【国立大学】

国によって設置された大学。公立・私立の大学に対していう。2004年国立大学法人法により法人化。旧称、官立大学。

⇒こく‐りつ【国立】

こくりつだいがく‐ほうじん【国立大学法人】‥ハフ‥

国立大学法人法に基づき2004年に国立大学を法人化したもの。自立的な運営の確保、学外者の参画による運営システム、非公務員型の弾力的な人事システム、第三者評価の導入などを図る。

⇒こく‐りつ【国立】

こくりつ‐てんもんだい【国立天文台】

東京都三鷹市にある文部科学省所轄の天文台。1888年(明治21)麻布飯倉に設立、1924年現在地に移転・拡充。88年全国共同利用の研究機関として東京大学付属東京天文台から移管。暦書編製、日本標準時の決定と現示並びに時計検定に関する事務をも行う。付属の岡山天体物理観測所に口径188センチメートルの反射望遠鏡、ハワイにすばる望遠鏡、また野辺山宇宙電波観測所に口径45メートルの電波望遠鏡を中心とする観測施設がある。→すばる望遠鏡。

⇒こく‐りつ【国立】

こくりつ‐はくぶつかん【国立博物館】‥クワン

美術および歴史資料を収集・保存して展示し、これに関連した調査研究ならびに事業を行う機関。帝室博物館の後身で、第二次大戦後、国立に移管。現在は国立文化財機構の設置するもので、東京都・京都市・奈良市・福岡県太宰府市にある。

⇒こく‐りつ【国立】

こくりつ‐びじゅつかん【国立美術館】‥クワン

美術館の設置・運営、美術品・資料の収集、調査・研究・教育などを目的とする文部科学省所管の独立行政法人。2001年発足。また、その設置・運営する美術館の総称。

⇒こく‐りつ【国立】

こくりつ‐ぶんかざいきこう【国立文化財機構】‥クワ‥

博物館の設置・運営、文化財の収集・保存と展示、これに関連した調査研究ならびに事業を行う独立行政法人。文部科学省所管。2007年、国立博物館・文化財研究所の2独立行政法人を改組・統合して創設。

⇒こく‐りつ【国立】

こくりつ‐みんぞくがくはくぶつかん【国立民族学博物館】‥クワン

民族学・文化人類学に関する資料の収集・展示と研究・教育を行う博物館。大学共同利用機関法人人間文化研究機構を構成する。1977年大阪府吹田市に開館。略称、民博。

⇒こく‐りつ【国立】

こくりつ‐れきしみんぞくはくぶつかん【国立歴史民俗博物館】‥クワン

日本の歴史資料・考古資料・民俗資料を収集・整備・保存・展示し、またその歴史・文化を調査・研究するための博物館。大学共同利用機関法人人間文化研究機構を構成する。1981年千葉県佐倉市に設置、83年より一般公開。略称、歴博。

⇒こく‐りつ【国立】

こくり‐みんぷく【国利民福】

国家の利益と人民の幸福。福沢諭吉、福翁百話「品行論は果して―の外なるや否や」

⇒こく‐り【国利】

利尻礼文サロベツ国立公園

知床国立公園

阿寒国立公園

釧路湿原国立公園

大雪山国立公園

支笏洞爺国立公園

十和田八幡平国立公園

陸中海岸国立公園

磐梯朝日国立公園

尾瀬国立公園

日光国立公園

上信越高原国立公園

秩父多摩甲斐国立公園

小笠原国立公園

富士箱根伊豆国立公園

中部山岳国立公園

白山国立公園

南アルプス国立公園

伊勢志摩国立公園

吉野熊野国立公園

山陰海岸国立公園

瀬戸内海国立公園

大山隠岐国立公園

足摺宇和海国立公園

西海国立公園

雲仙天草国立公園

阿蘇くじゅう国立公園

霧島屋久国立公園

西表石垣国立公園

⇒こく‐りつ【国立】

こくりつ‐こうぶんしょかん【国立公文書館】‥クワン

国の行政に関する公文書を保管し、一般の閲覧に供する機関。内閣府所管。1971年東京都千代田区北の丸公園内に内閣文庫を統合して設立。2001年独立行政法人となる。

⇒こく‐りつ【国立】

こくりつ‐こくごけんきゅうじょ【国立国語研究所】‥キウ‥

国語および国民の言語生活に関する科学的調査研究を行い、あわせて国語の合理化の確実な基礎を築くために設けられた研究所。1948年設立。2001年独立行政法人化。

⇒こく‐りつ【国立】

こくりつ‐こくさいびじゅつかん【国立国際美術館】‥クワン

国立美術館の一つ。現代美術作品の収集・展示を行う。1977年(昭和52)大阪府吹田市万博公園に開設、2004年大阪市北区に移転。

⇒こく‐りつ【国立】

こくりつ‐こっかいとしょかん【国立国会図書館】‥コククワイ‥クワン

1948年制定の国立国会図書館法に基づき、国会議員の職務の遂行に役立たせるとともに、行政・司法の各部門および国民に対して図書館奉仕をするために設けられた図書館。国内出版物を網羅的に収集・保存する機能も持つ。中央組織に含まれる国会分館・関西館・国際子ども図書館(旧上野図書館)のほか、東洋文庫と、行政司法部門支部図書館26館から成る。中央館は東京都千代田区。→帝国図書館。

⇒こく‐りつ【国立】

こくりつ‐しんびじゅつかん【国立新美術館】‥クワン

国立美術館の一つ。作品の収集は行わず、展覧会の開催、美術情報の収集・提供、教育普及などを行う。東京都港区に2007年開館。

⇒こく‐りつ【国立】

こくりつ‐スポーツかがくセンター【国立スポーツ科学センター】‥クワ‥

(Japan Institute of Sports Sciences)日本のスポーツ選手の国際的な競技力向上を目的とする施設。科学・医学・情報の各側面から競技者を支える。2001年完成。東京都北区西が丘。JISS

⇒こく‐りつ【国立】

こくりつ‐せいようびじゅつかん【国立西洋美術館】‥ヤウ‥クワン

国立美術館の一つ。西洋の絵画・彫刻を中心として収集・展示する。本館はル=コルビュジエ設計。1951年、講和条約締結を契機に、フランス政府管理下にあった松方コレクションが返還され、59年東京都上野公園内に開設。

⇒こく‐りつ【国立】

こくりつ‐だいがく【国立大学】

国によって設置された大学。公立・私立の大学に対していう。2004年国立大学法人法により法人化。旧称、官立大学。

⇒こく‐りつ【国立】

こくりつだいがく‐ほうじん【国立大学法人】‥ハフ‥

国立大学法人法に基づき2004年に国立大学を法人化したもの。自立的な運営の確保、学外者の参画による運営システム、非公務員型の弾力的な人事システム、第三者評価の導入などを図る。

⇒こく‐りつ【国立】

こくりつ‐てんもんだい【国立天文台】

東京都三鷹市にある文部科学省所轄の天文台。1888年(明治21)麻布飯倉に設立、1924年現在地に移転・拡充。88年全国共同利用の研究機関として東京大学付属東京天文台から移管。暦書編製、日本標準時の決定と現示並びに時計検定に関する事務をも行う。付属の岡山天体物理観測所に口径188センチメートルの反射望遠鏡、ハワイにすばる望遠鏡、また野辺山宇宙電波観測所に口径45メートルの電波望遠鏡を中心とする観測施設がある。→すばる望遠鏡。

⇒こく‐りつ【国立】

こくりつ‐はくぶつかん【国立博物館】‥クワン

美術および歴史資料を収集・保存して展示し、これに関連した調査研究ならびに事業を行う機関。帝室博物館の後身で、第二次大戦後、国立に移管。現在は国立文化財機構の設置するもので、東京都・京都市・奈良市・福岡県太宰府市にある。

⇒こく‐りつ【国立】

こくりつ‐びじゅつかん【国立美術館】‥クワン

美術館の設置・運営、美術品・資料の収集、調査・研究・教育などを目的とする文部科学省所管の独立行政法人。2001年発足。また、その設置・運営する美術館の総称。

⇒こく‐りつ【国立】

こくりつ‐ぶんかざいきこう【国立文化財機構】‥クワ‥

博物館の設置・運営、文化財の収集・保存と展示、これに関連した調査研究ならびに事業を行う独立行政法人。文部科学省所管。2007年、国立博物館・文化財研究所の2独立行政法人を改組・統合して創設。

⇒こく‐りつ【国立】

こくりつ‐みんぞくがくはくぶつかん【国立民族学博物館】‥クワン

民族学・文化人類学に関する資料の収集・展示と研究・教育を行う博物館。大学共同利用機関法人人間文化研究機構を構成する。1977年大阪府吹田市に開館。略称、民博。

⇒こく‐りつ【国立】

こくりつ‐れきしみんぞくはくぶつかん【国立歴史民俗博物館】‥クワン

日本の歴史資料・考古資料・民俗資料を収集・整備・保存・展示し、またその歴史・文化を調査・研究するための博物館。大学共同利用機関法人人間文化研究機構を構成する。1981年千葉県佐倉市に設置、83年より一般公開。略称、歴博。

⇒こく‐りつ【国立】

こくり‐みんぷく【国利民福】

国家の利益と人民の幸福。福沢諭吉、福翁百話「品行論は果して―の外なるや否や」

⇒こく‐り【国利】

利尻礼文サロベツ国立公園

知床国立公園

阿寒国立公園

釧路湿原国立公園

大雪山国立公園

支笏洞爺国立公園

十和田八幡平国立公園

陸中海岸国立公園

磐梯朝日国立公園

尾瀬国立公園

日光国立公園

上信越高原国立公園

秩父多摩甲斐国立公園

小笠原国立公園

富士箱根伊豆国立公園

中部山岳国立公園

白山国立公園

南アルプス国立公園

伊勢志摩国立公園

吉野熊野国立公園

山陰海岸国立公園

瀬戸内海国立公園

大山隠岐国立公園

足摺宇和海国立公園

西海国立公園

雲仙天草国立公園

阿蘇くじゅう国立公園

霧島屋久国立公園

西表石垣国立公園

⇒こく‐りつ【国立】

こくりつ‐こうぶんしょかん【国立公文書館】‥クワン

国の行政に関する公文書を保管し、一般の閲覧に供する機関。内閣府所管。1971年東京都千代田区北の丸公園内に内閣文庫を統合して設立。2001年独立行政法人となる。

⇒こく‐りつ【国立】

こくりつ‐こくごけんきゅうじょ【国立国語研究所】‥キウ‥

国語および国民の言語生活に関する科学的調査研究を行い、あわせて国語の合理化の確実な基礎を築くために設けられた研究所。1948年設立。2001年独立行政法人化。

⇒こく‐りつ【国立】

こくりつ‐こくさいびじゅつかん【国立国際美術館】‥クワン

国立美術館の一つ。現代美術作品の収集・展示を行う。1977年(昭和52)大阪府吹田市万博公園に開設、2004年大阪市北区に移転。

⇒こく‐りつ【国立】

こくりつ‐こっかいとしょかん【国立国会図書館】‥コククワイ‥クワン

1948年制定の国立国会図書館法に基づき、国会議員の職務の遂行に役立たせるとともに、行政・司法の各部門および国民に対して図書館奉仕をするために設けられた図書館。国内出版物を網羅的に収集・保存する機能も持つ。中央組織に含まれる国会分館・関西館・国際子ども図書館(旧上野図書館)のほか、東洋文庫と、行政司法部門支部図書館26館から成る。中央館は東京都千代田区。→帝国図書館。

⇒こく‐りつ【国立】

こくりつ‐しんびじゅつかん【国立新美術館】‥クワン

国立美術館の一つ。作品の収集は行わず、展覧会の開催、美術情報の収集・提供、教育普及などを行う。東京都港区に2007年開館。

⇒こく‐りつ【国立】

こくりつ‐スポーツかがくセンター【国立スポーツ科学センター】‥クワ‥

(Japan Institute of Sports Sciences)日本のスポーツ選手の国際的な競技力向上を目的とする施設。科学・医学・情報の各側面から競技者を支える。2001年完成。東京都北区西が丘。JISS

⇒こく‐りつ【国立】

こくりつ‐せいようびじゅつかん【国立西洋美術館】‥ヤウ‥クワン

国立美術館の一つ。西洋の絵画・彫刻を中心として収集・展示する。本館はル=コルビュジエ設計。1951年、講和条約締結を契機に、フランス政府管理下にあった松方コレクションが返還され、59年東京都上野公園内に開設。

⇒こく‐りつ【国立】

こくりつ‐だいがく【国立大学】

国によって設置された大学。公立・私立の大学に対していう。2004年国立大学法人法により法人化。旧称、官立大学。

⇒こく‐りつ【国立】

こくりつだいがく‐ほうじん【国立大学法人】‥ハフ‥

国立大学法人法に基づき2004年に国立大学を法人化したもの。自立的な運営の確保、学外者の参画による運営システム、非公務員型の弾力的な人事システム、第三者評価の導入などを図る。

⇒こく‐りつ【国立】

こくりつ‐てんもんだい【国立天文台】

東京都三鷹市にある文部科学省所轄の天文台。1888年(明治21)麻布飯倉に設立、1924年現在地に移転・拡充。88年全国共同利用の研究機関として東京大学付属東京天文台から移管。暦書編製、日本標準時の決定と現示並びに時計検定に関する事務をも行う。付属の岡山天体物理観測所に口径188センチメートルの反射望遠鏡、ハワイにすばる望遠鏡、また野辺山宇宙電波観測所に口径45メートルの電波望遠鏡を中心とする観測施設がある。→すばる望遠鏡。

⇒こく‐りつ【国立】

こくりつ‐はくぶつかん【国立博物館】‥クワン

美術および歴史資料を収集・保存して展示し、これに関連した調査研究ならびに事業を行う機関。帝室博物館の後身で、第二次大戦後、国立に移管。現在は国立文化財機構の設置するもので、東京都・京都市・奈良市・福岡県太宰府市にある。

⇒こく‐りつ【国立】

こくりつ‐びじゅつかん【国立美術館】‥クワン

美術館の設置・運営、美術品・資料の収集、調査・研究・教育などを目的とする文部科学省所管の独立行政法人。2001年発足。また、その設置・運営する美術館の総称。

⇒こく‐りつ【国立】

こくりつ‐ぶんかざいきこう【国立文化財機構】‥クワ‥

博物館の設置・運営、文化財の収集・保存と展示、これに関連した調査研究ならびに事業を行う独立行政法人。文部科学省所管。2007年、国立博物館・文化財研究所の2独立行政法人を改組・統合して創設。

⇒こく‐りつ【国立】

こくりつ‐みんぞくがくはくぶつかん【国立民族学博物館】‥クワン

民族学・文化人類学に関する資料の収集・展示と研究・教育を行う博物館。大学共同利用機関法人人間文化研究機構を構成する。1977年大阪府吹田市に開館。略称、民博。

⇒こく‐りつ【国立】

こくりつ‐れきしみんぞくはくぶつかん【国立歴史民俗博物館】‥クワン

日本の歴史資料・考古資料・民俗資料を収集・整備・保存・展示し、またその歴史・文化を調査・研究するための博物館。大学共同利用機関法人人間文化研究機構を構成する。1981年千葉県佐倉市に設置、83年より一般公開。略称、歴博。

⇒こく‐りつ【国立】

こくり‐みんぷく【国利民福】

国家の利益と人民の幸福。福沢諭吉、福翁百話「品行論は果して―の外なるや否や」

⇒こく‐り【国利】

利尻礼文サロベツ国立公園

知床国立公園

阿寒国立公園

釧路湿原国立公園

大雪山国立公園

支笏洞爺国立公園

十和田八幡平国立公園

陸中海岸国立公園

磐梯朝日国立公園

尾瀬国立公園

日光国立公園

上信越高原国立公園

秩父多摩甲斐国立公園

小笠原国立公園

富士箱根伊豆国立公園

中部山岳国立公園

白山国立公園

南アルプス国立公園

伊勢志摩国立公園

吉野熊野国立公園

山陰海岸国立公園

瀬戸内海国立公園

大山隠岐国立公園

足摺宇和海国立公園

西海国立公園

雲仙天草国立公園

阿蘇くじゅう国立公園

霧島屋久国立公園

西表石垣国立公園

⇒こく‐りつ【国立】

こくりつ‐こうぶんしょかん【国立公文書館】‥クワン

国の行政に関する公文書を保管し、一般の閲覧に供する機関。内閣府所管。1971年東京都千代田区北の丸公園内に内閣文庫を統合して設立。2001年独立行政法人となる。

⇒こく‐りつ【国立】

こくりつ‐こくごけんきゅうじょ【国立国語研究所】‥キウ‥

国語および国民の言語生活に関する科学的調査研究を行い、あわせて国語の合理化の確実な基礎を築くために設けられた研究所。1948年設立。2001年独立行政法人化。

⇒こく‐りつ【国立】

こくりつ‐こくさいびじゅつかん【国立国際美術館】‥クワン

国立美術館の一つ。現代美術作品の収集・展示を行う。1977年(昭和52)大阪府吹田市万博公園に開設、2004年大阪市北区に移転。

⇒こく‐りつ【国立】

こくりつ‐こっかいとしょかん【国立国会図書館】‥コククワイ‥クワン

1948年制定の国立国会図書館法に基づき、国会議員の職務の遂行に役立たせるとともに、行政・司法の各部門および国民に対して図書館奉仕をするために設けられた図書館。国内出版物を網羅的に収集・保存する機能も持つ。中央組織に含まれる国会分館・関西館・国際子ども図書館(旧上野図書館)のほか、東洋文庫と、行政司法部門支部図書館26館から成る。中央館は東京都千代田区。→帝国図書館。

⇒こく‐りつ【国立】

こくりつ‐しんびじゅつかん【国立新美術館】‥クワン

国立美術館の一つ。作品の収集は行わず、展覧会の開催、美術情報の収集・提供、教育普及などを行う。東京都港区に2007年開館。

⇒こく‐りつ【国立】

こくりつ‐スポーツかがくセンター【国立スポーツ科学センター】‥クワ‥

(Japan Institute of Sports Sciences)日本のスポーツ選手の国際的な競技力向上を目的とする施設。科学・医学・情報の各側面から競技者を支える。2001年完成。東京都北区西が丘。JISS

⇒こく‐りつ【国立】

こくりつ‐せいようびじゅつかん【国立西洋美術館】‥ヤウ‥クワン

国立美術館の一つ。西洋の絵画・彫刻を中心として収集・展示する。本館はル=コルビュジエ設計。1951年、講和条約締結を契機に、フランス政府管理下にあった松方コレクションが返還され、59年東京都上野公園内に開設。

⇒こく‐りつ【国立】

こくりつ‐だいがく【国立大学】

国によって設置された大学。公立・私立の大学に対していう。2004年国立大学法人法により法人化。旧称、官立大学。

⇒こく‐りつ【国立】

こくりつだいがく‐ほうじん【国立大学法人】‥ハフ‥

国立大学法人法に基づき2004年に国立大学を法人化したもの。自立的な運営の確保、学外者の参画による運営システム、非公務員型の弾力的な人事システム、第三者評価の導入などを図る。

⇒こく‐りつ【国立】

こくりつ‐てんもんだい【国立天文台】

東京都三鷹市にある文部科学省所轄の天文台。1888年(明治21)麻布飯倉に設立、1924年現在地に移転・拡充。88年全国共同利用の研究機関として東京大学付属東京天文台から移管。暦書編製、日本標準時の決定と現示並びに時計検定に関する事務をも行う。付属の岡山天体物理観測所に口径188センチメートルの反射望遠鏡、ハワイにすばる望遠鏡、また野辺山宇宙電波観測所に口径45メートルの電波望遠鏡を中心とする観測施設がある。→すばる望遠鏡。

⇒こく‐りつ【国立】

こくりつ‐はくぶつかん【国立博物館】‥クワン

美術および歴史資料を収集・保存して展示し、これに関連した調査研究ならびに事業を行う機関。帝室博物館の後身で、第二次大戦後、国立に移管。現在は国立文化財機構の設置するもので、東京都・京都市・奈良市・福岡県太宰府市にある。

⇒こく‐りつ【国立】

こくりつ‐びじゅつかん【国立美術館】‥クワン

美術館の設置・運営、美術品・資料の収集、調査・研究・教育などを目的とする文部科学省所管の独立行政法人。2001年発足。また、その設置・運営する美術館の総称。

⇒こく‐りつ【国立】

こくりつ‐ぶんかざいきこう【国立文化財機構】‥クワ‥

博物館の設置・運営、文化財の収集・保存と展示、これに関連した調査研究ならびに事業を行う独立行政法人。文部科学省所管。2007年、国立博物館・文化財研究所の2独立行政法人を改組・統合して創設。

⇒こく‐りつ【国立】

こくりつ‐みんぞくがくはくぶつかん【国立民族学博物館】‥クワン

民族学・文化人類学に関する資料の収集・展示と研究・教育を行う博物館。大学共同利用機関法人人間文化研究機構を構成する。1977年大阪府吹田市に開館。略称、民博。

⇒こく‐りつ【国立】

こくりつ‐れきしみんぞくはくぶつかん【国立歴史民俗博物館】‥クワン

日本の歴史資料・考古資料・民俗資料を収集・整備・保存・展示し、またその歴史・文化を調査・研究するための博物館。大学共同利用機関法人人間文化研究機構を構成する。1981年千葉県佐倉市に設置、83年より一般公開。略称、歴博。

⇒こく‐りつ【国立】

こくり‐みんぷく【国利民福】

国家の利益と人民の幸福。福沢諭吉、福翁百話「品行論は果して―の外なるや否や」

⇒こく‐り【国利】

ごくらく‐の‐あまりかぜ【極楽の余風】🔗⭐🔉

ごくらく‐の‐あまりかぜ【極楽の余風】

気持のよい涼風。「極楽の西風」ともいう。

⇒ごく‐らく【極楽】

ごくらく‐の‐うてな【極楽の台】🔗⭐🔉

ごくらく‐の‐うてな【極楽の台】

極楽にある蓮華れんげの台。

⇒ごく‐らく【極楽】

ごくらく‐の‐とうもん【極楽の東門】🔗⭐🔉

ごくらく‐の‐とうもん【極楽の東門】

極楽の東の門。極楽は西方にあり、その東方にある人間世界に対して開いているという。

⇒ごく‐らく【極楽】

ごくらく‐の‐ねがい【極楽の願い】‥ネガヒ🔗⭐🔉

ごくらく‐の‐ねがい【極楽の願い】‥ネガヒ

極楽に往生したいという願い。

⇒ごく‐らく【極楽】

ごくらく‐の‐むかえ【極楽の迎え】‥ムカヘ🔗⭐🔉

ごくらく‐の‐むかえ【極楽の迎え】‥ムカヘ

極楽往生を願って念仏をとなえる者の臨終に、極楽から阿弥陀仏が来迎らいごうするということ。

⇒ごく‐らく【極楽】

ごくらく‐ぼう【極楽坊】‥バウ🔗⭐🔉

ごくらく‐ぼう【極楽坊】‥バウ

奈良市中院町にある真言律宗の寺。現称は、元興寺がんごうじ。奈良時代は元興寺の智光・頼光の住房で、智光が感得した浄土曼荼羅を安置。平安後期以降、浄土信仰の隆盛に伴い極楽坊(房)と称せられた。極楽院。

ごくらく‐まんだら【極楽曼荼羅】🔗⭐🔉

ごくらく‐まんだら【極楽曼荼羅】

極楽を絵に表したもの。浄土曼荼羅。阿弥陀浄土図。

⇒ごく‐らく【極楽】

広辞苑に「極楽」で始まるの検索結果 1-21。