複数辞典一括検索+![]()

![]()

○油を流したようあぶらをながしたよう🔗⭐🔉

○油を流したようあぶらをながしたよう

海・湖などで波が全く立たず静かなさま。

⇒あぶら【油・脂・膏・膩】

ア‐プリオリ【a priori ラテン】

〔哲〕(「より先なるものから」の意。先天的)

①発生的意味で生得的なもの。

②経験にもとづかない、それに論理的に先立つ認識や概念。カントおよび新カント学派の用法。

③演繹えんえき的な推理などの経験的根拠を必要としない性質。↔ア‐ポステリオリ

アフリカ【Africa・阿弗利加】

(ローマ人がカルタゴ隣接地方を呼んだ語。のち南方の大陸全土を指した)六大州の一つ。ヨーロッパの南方に位置する大陸。かつて暗黒大陸といわれ、ヨーロッパ列強の植民地であったが、第二次大戦後急速に独立国が生まれ、その数は周辺の島嶼国も含めて54に達する(2006)。イスラム世界の北アフリカとサハラ以南アフリカとに大別される。面積3030万平方キロメートル。人口8億9千万(2004)。

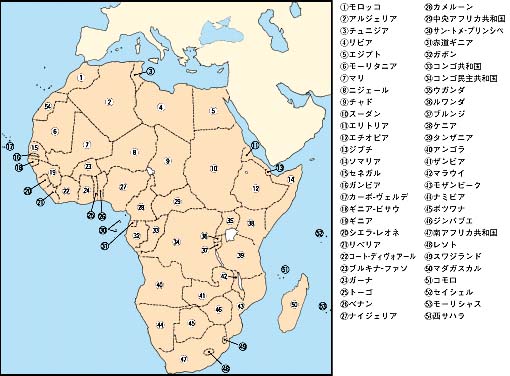

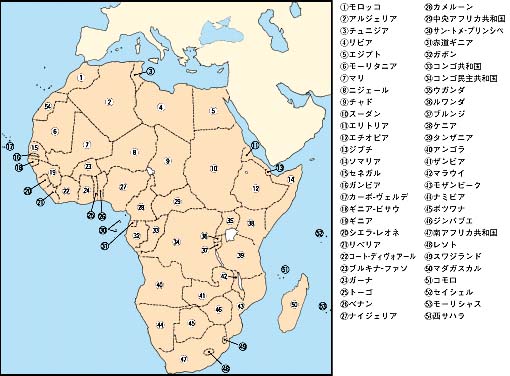

アフリカの国々

アフリカの主な山・川・湖

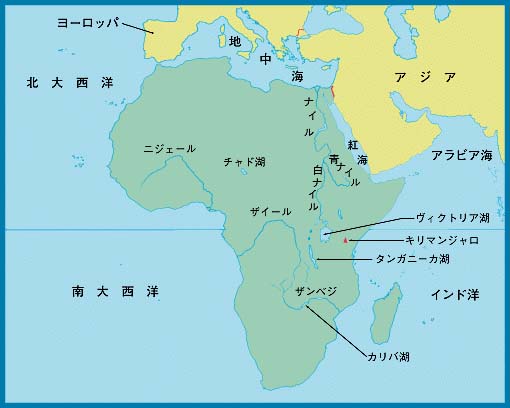

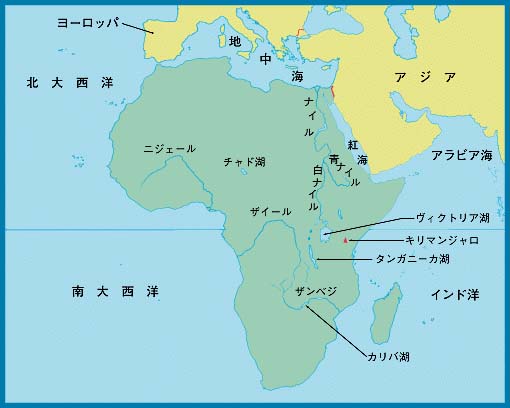

アフリカの主な山・川・湖

⇒アフリカ‐かいはつ‐ぎんこう【アフリカ開発銀行】

⇒アフリカ‐すみれ【アフリカ菫】

⇒アフリカ‐ぞう【アフリカ象】

⇒アフリカ‐だいちこうたい【アフリカ大地溝帯】

⇒アフリカ‐チューリップ‐の‐き【アフリカチューリップの樹】

⇒アフリカ‐とういつ‐きこう【アフリカ統一機構】

⇒アフリカ‐の‐つの【アフリカの角】

⇒アフリカ‐ぶんかつ【アフリカ分割】

⇒アフリカ‐まいまい【アフリカ蝸牛】

⇒アフリカ‐れんごう【アフリカ連合】

アフリカーナー【Afrikaner】

南アフリカ共和国に住むオランダ系の移住民とその子孫。かつてはブーア人と呼ばれた。言語はアフリカーンス語。

アフリカーンス‐ご【アフリカーンス語】

(Afrikaans)南アフリカ共和国の公用語の一つ。インド‐ヨーロッパ語族ゲルマン語派中の西ゲルマン語群に属する。17世紀半ば以降移住したオランダ人の話すオランダ語を基礎に、現地語やポルトガル語・英語などの影響をうけて18世紀末に形成された。

アフリカ‐かいはつ‐ぎんこう【アフリカ開発銀行】‥カウ

(African Development Bank)アフリカ諸国の経済的・社会的発展の促進を目的として、1964年に設立された国際開発金融機関。本部はコート‐ディヴォアールのアビジャン。AfDB

⇒アフリカ【Africa・阿弗利加】

アフリカ‐すみれ【アフリカ菫】

セントポーリアの和名。

⇒アフリカ【Africa・阿弗利加】

アフリカ‐ぞう【アフリカ象】‥ザウ

ゾウの一種。雄は体高4メートル、体重7トンに達するが、雌はやや小さい。サハラ砂漠より南のアフリカの草原にいて、雌を中心とする家族群をつくる。アジアゾウと比べて体が大きく、特に耳や牙が大きい。また雄・雌ともに牙を持つ。→アジア象。

アフリカゾウ

提供:東京動物園協会

⇒アフリカ‐かいはつ‐ぎんこう【アフリカ開発銀行】

⇒アフリカ‐すみれ【アフリカ菫】

⇒アフリカ‐ぞう【アフリカ象】

⇒アフリカ‐だいちこうたい【アフリカ大地溝帯】

⇒アフリカ‐チューリップ‐の‐き【アフリカチューリップの樹】

⇒アフリカ‐とういつ‐きこう【アフリカ統一機構】

⇒アフリカ‐の‐つの【アフリカの角】

⇒アフリカ‐ぶんかつ【アフリカ分割】

⇒アフリカ‐まいまい【アフリカ蝸牛】

⇒アフリカ‐れんごう【アフリカ連合】

アフリカーナー【Afrikaner】

南アフリカ共和国に住むオランダ系の移住民とその子孫。かつてはブーア人と呼ばれた。言語はアフリカーンス語。

アフリカーンス‐ご【アフリカーンス語】

(Afrikaans)南アフリカ共和国の公用語の一つ。インド‐ヨーロッパ語族ゲルマン語派中の西ゲルマン語群に属する。17世紀半ば以降移住したオランダ人の話すオランダ語を基礎に、現地語やポルトガル語・英語などの影響をうけて18世紀末に形成された。

アフリカ‐かいはつ‐ぎんこう【アフリカ開発銀行】‥カウ

(African Development Bank)アフリカ諸国の経済的・社会的発展の促進を目的として、1964年に設立された国際開発金融機関。本部はコート‐ディヴォアールのアビジャン。AfDB

⇒アフリカ【Africa・阿弗利加】

アフリカ‐すみれ【アフリカ菫】

セントポーリアの和名。

⇒アフリカ【Africa・阿弗利加】

アフリカ‐ぞう【アフリカ象】‥ザウ

ゾウの一種。雄は体高4メートル、体重7トンに達するが、雌はやや小さい。サハラ砂漠より南のアフリカの草原にいて、雌を中心とする家族群をつくる。アジアゾウと比べて体が大きく、特に耳や牙が大きい。また雄・雌ともに牙を持つ。→アジア象。

アフリカゾウ

提供:東京動物園協会

⇒アフリカ【Africa・阿弗利加】

アフリカ‐だいちこうたい【アフリカ大地溝帯】

アフリカ東部を南北に縦貫する大きな地溝帯。幅50キロメートル、深さ2000メートル、延長6000キロメートルに及ぶ。2列の正断層に挟まれた中間部分が陥没して生じ、その中に多数の火山や湖がある。ここを中心として大陸(地殻)が東西方向に分裂しつつある。

⇒アフリカ【Africa・阿弗利加】

アフリカ‐チューリップ‐の‐き【アフリカチューリップの樹】

(→)カエンボクの別名。

⇒アフリカ【Africa・阿弗利加】

アフリカ‐とういつ‐きこう【アフリカ統一機構】

(Organization of African Unity)「アフリカ連合」参照。

⇒アフリカ【Africa・阿弗利加】

アフリカ‐の‐つの【アフリカの角】

(Horn of Africa)アフリカ大陸北東部、サイの角状に突出する地域の称。エリトリア・ジブチ・エチオピア・ソマリアから成る。住民の民族的・宗教的構成が複雑。

⇒アフリカ【Africa・阿弗利加】

アフリカ‐ぶんかつ【アフリカ分割】

19世紀後半〜20世紀前半、英仏など欧米列強が競合・対立しながらアフリカを分割・植民地化したこと。

⇒アフリカ【Africa・阿弗利加】

アフリカ‐まいまい【アフリカ蝸牛】‥マヒマヒ

アフリカマイマイ科の世界最大のカタツムリ。殻高10センチメートルになる。東アフリカ原産だが、東南アジアから南西諸島・小笠原や南洋諸島などに拡がり、食用のため各地に持ち込まれ、農作物に大きな被害を与えている。

⇒アフリカ【Africa・阿弗利加】

アフリカ‐れんごう【アフリカ連合】‥ガフ

(African Union)アフリカ諸国の国際機構。アフリカ諸国の統一と連帯、人権保障、紛争の予防・解決などをめざす。1963年アフリカ統一機構(OAU)として設立。2002年改組され、現名となる。本部はアジス‐アベバ。加盟53カ国(2006)。AU

⇒アフリカ【Africa・阿弗利加】

アフリカン‐アメリカン【African-American】

アフリカ系アメリカ人。アフリカ人を祖先とする、アメリカ住民。アフロ‐アメリカン。

アプリケ【appliqué フランス】

⇒アップリケ

アプリケーション【application】

(適用・応用の意)アプリケーション‐プログラムの略。コンピューターで、使用者の業務に応じて作成されたプログラム。

アプリケーター【applicator】

薬・化粧品・塗料などの塗布器具・容器。

あぶり‐こ【炙り子・焙籠】

①炭火の上に伏せて置き、着物を乾かしまたは温めるのに用いる竹籠。あぶりかご。

②餅などを焼く鉄製の網または棒。

アブリコソフ【Alexei Alexeevich Abrikosov】

ロシアの物理学者。大電流を流しても超伝導状態を維持することができ、強力な電磁石となる第二種超伝導体の磁束線構造を1957年に予言し、その後の超伝導体の開発に貢献。ノーベル賞。(1928〜)

アプリコット【apricot】

杏あんず。

あぶり‐だし【炙り出し】

白紙に明礬みょうばん・塩化コバルトなどの溶液で文字や絵を書いておき、火にあぶってあらわすもの。

あぶり‐だ・す【炙り出す】

〔他五〕

①薬品で書いた文字や絵を火であぶって浮かび上がらせる。→あぶりだし。

②不明な点を除いていって明らかにする。「社会の裏側を―・す」

あぶり‐どうふ【焙り豆腐】

(→)焼豆腐1に同じ。

アフリマン【Ahriman ペルシア】

ゾロアスター教の悪神。アーリマン。アフレマン。

あぶり‐もの【炙り物】

火にあてて焼いたもの。特に、あぶった魚肉。やきざかな。

あぶり‐やき【炙り焼き】

直火であぶって焼くこと。ロースト。

あふ・る【溢る】

〔自下二〕

⇒あふれる(下一)

あふ・る【煽る】

〔他四〕

⇒あおる

あぶ・る【焙る・炙る】

〔他五〕

火にあてて軽く焼く。火にあてて温め乾かす。万葉集9「―・り干す人もあれやも濡衣ぬれぎぬを家には遣らな旅のしるしに」。「するめを―・る」「ストーブで手を―・る」

あぶ・る【溢る】

〔自下二〕

⇒あぶれる(下一)

アプルーブ【approve】

(「是認する」「承認する」の意)ゴルフで、アテストされたスコアカードに競技者が同意の署名をすること。

アプレ【après フランス】

(「…の後」の意)(→)アプレゲール2の略。

⇒アプレ‐ゲール【après-guerre フランス】

アプレイウス【Lucius Apuleius】

ローマ帝政期の作家。伝奇小説「黄金の驢馬」(原題「変身物語」。特にその中の挿話「クピドとプシケ」は有名)など。(125頃〜 )

アプレ‐ゲール【après-guerre フランス】

(戦後の意)

①第一次大戦後、フランスを中心として興った文学上・芸術上の新しい傾向。

②転じて、第二次大戦後の若者の放恣で退廃的な傾向。また、その傾向の人。戦後派。アプレ。

↔アバン‐ゲール

⇒アプレ【après フランス】

アフ‐レコ

(和製語。after recordingから)映画やテレビで、画面だけを先に撮影し、後から声や音を録音すること。↔プリ‐レコ

あふれ・でる【溢れ出る】

〔自下一〕

①いっぱいになって入りきれずに外へこぼれ出る。「場外まで―・でた観衆」

②才気などが隠されず目立つ。「―・でる才能」

あぶれ‐もの【溢れ者】

①無頼でもてあまされている者。無法者。狭衣物語4「さやうなる―出でくまじげなる世にこそ」

②仕事などにありつけなかった者。

あふ・れる【溢れる】

〔自下一〕[文]あふ・る(下二)

(古くはアブレル)いっぱいになって外に出る。中に入りきれず外に出てくる。満ち満ちている。〈日葡辞書〉。「湯が―・れる」「会場に人が―・れる」「才気―・れる作品」

あぶ・れる【溢れる】

〔自下一〕[文]あぶ・る(下二)

①余ってこぼれる。また、散らばっている。点在する。万葉集11「葦鴨のすだく池水―・るとも」。平家物語2「淀・羽束師・宇治…芹生の里と―・れゐたるつはもの共」

②脱落してはみ出す。落ちぶれてさすらう。零落する。源氏物語橋姫「行末遠き人はおち―・れて」

③あばれる。春雨物語「今は―・れに―・れて親も兄も谷の流れにけおとして」

④余されて不用になる。仕事にありつけない。また、狩りや釣りで、獲物にありつけない。「仕事に―・れる」

アフロ【Afro】

①「アフリカの」の意。

②アフロヘアの略。

⇒アフロ‐アジア‐ごぞく【アフロアジア語族】

⇒アフロ‐アメリカン【Afro-American】

⇒アフロ‐ヘア【Afro hair (style)】

アフロ‐アジア‐ごぞく【アフロアジア語族】

(Afro-Asiatic)北アフリカから西南アジアにかけての地域に分布する言語群の総称。従来の「ハム‐セム語族」に代わる称。セム語派(アラビア語・ヘブライ語など)・古代エジプト語派・ベルベル語派(シルハ語など)・クシ語派(ソマリア語など)・チャド語派(ハウサ語など)の5語派を含む。

⇒アフロ【Afro】

アフロ‐アメリカン【Afro-American】

(→)アフリカン‐アメリカンに同じ。

⇒アフロ【Afro】

アプローチ【approach】

①接近すること。働きかけること。「希望する会社に―する」

②学問・研究で、対象への接近のしかた。研究法。「自然科学的―」

③門から玄関までの間。また、その通路。

④陸上競技・スキーで、ジャンプの助走区間。また、ボウリングで投球の助走路。

⑤ゴルフで、グリーン上のホールに向けて打つ打ち方。寄せ。アプローチ‐ショット。

アフロディテ【Aphroditē】

ギリシア神話の美・恋愛・豊穣の女神。ゼウスとディオネとの子とも、またウラノスの性器を浮かべる海の泡から生まれたともいう。のちにエロスの母。→ヴィーナス1

アフロ‐ヘア【Afro hair (style)】

ちりちりにちぢらせた髪をふんわりと丸いシルエットにまとめた髪型。1960年代、アメリカの黒人公民権運動の中から生まれた。アフロ。

⇒アフロ【Afro】

あべ【安倍・阿倍】

姓氏の一つ。古代の豪族。晴明の子孫は陰陽道おんようどうを家学とし、のち土御門つちみかど家と称した。

⇒あべ‐の‐くらはしまろ【阿倍倉梯麻呂】

⇒あべ‐の‐さだとう【安倍貞任】

⇒あべ‐の‐せいめい【安倍晴明】

⇒あべ‐の‐なかまろ【阿倍仲麻呂】

⇒あべ‐の‐ひらぶ【阿倍比羅夫】

⇒あべ‐の‐むねとう【安倍宗任】

⇒あべ‐の‐やすな【安倍保名】

⇒あべ‐の‐よりとき【安倍頼時】

⇒あべ‐よししげ【安倍能成】

あべ【安部】

姓氏の一つ。

⇒あべ‐いそお【安部磯雄】

⇒あべ‐こうぼう【安部公房】

あべ【阿部】

姓氏の一つ。

⇒あべ‐きんや【阿部謹也】

⇒あべ‐しょうおう【阿部将翁】

⇒あべ‐じろう【阿部次郎】

⇒あべ‐ただあき【阿部忠秋】

⇒あべ‐ともじ【阿部知二】

⇒あべ‐のぶや【阿部展也】

⇒あべ‐のぶゆき【阿部信行】

⇒あべ‐まさひろ【阿部正弘】

あ‐べい

アンベイ(アルベキの音便)のンを表記しない形。栄華物語岩蔭「―事ども仰せらるるに」

あべ‐いそお【安部磯雄】‥ヲ

社会運動家・政治家。福岡生れ。同志社卒。アメリカ留学後、同志社・早大教授を歴任。キリスト教ユニテリアン派の思想に拠る社会主義者で、社会民主党・社会民衆党・社会大衆党に参加、代議士。野球の振興にも貢献。(1865〜1949)

安部磯雄

提供:毎日新聞社

⇒アフリカ【Africa・阿弗利加】

アフリカ‐だいちこうたい【アフリカ大地溝帯】

アフリカ東部を南北に縦貫する大きな地溝帯。幅50キロメートル、深さ2000メートル、延長6000キロメートルに及ぶ。2列の正断層に挟まれた中間部分が陥没して生じ、その中に多数の火山や湖がある。ここを中心として大陸(地殻)が東西方向に分裂しつつある。

⇒アフリカ【Africa・阿弗利加】

アフリカ‐チューリップ‐の‐き【アフリカチューリップの樹】

(→)カエンボクの別名。

⇒アフリカ【Africa・阿弗利加】

アフリカ‐とういつ‐きこう【アフリカ統一機構】

(Organization of African Unity)「アフリカ連合」参照。

⇒アフリカ【Africa・阿弗利加】

アフリカ‐の‐つの【アフリカの角】

(Horn of Africa)アフリカ大陸北東部、サイの角状に突出する地域の称。エリトリア・ジブチ・エチオピア・ソマリアから成る。住民の民族的・宗教的構成が複雑。

⇒アフリカ【Africa・阿弗利加】

アフリカ‐ぶんかつ【アフリカ分割】

19世紀後半〜20世紀前半、英仏など欧米列強が競合・対立しながらアフリカを分割・植民地化したこと。

⇒アフリカ【Africa・阿弗利加】

アフリカ‐まいまい【アフリカ蝸牛】‥マヒマヒ

アフリカマイマイ科の世界最大のカタツムリ。殻高10センチメートルになる。東アフリカ原産だが、東南アジアから南西諸島・小笠原や南洋諸島などに拡がり、食用のため各地に持ち込まれ、農作物に大きな被害を与えている。

⇒アフリカ【Africa・阿弗利加】

アフリカ‐れんごう【アフリカ連合】‥ガフ

(African Union)アフリカ諸国の国際機構。アフリカ諸国の統一と連帯、人権保障、紛争の予防・解決などをめざす。1963年アフリカ統一機構(OAU)として設立。2002年改組され、現名となる。本部はアジス‐アベバ。加盟53カ国(2006)。AU

⇒アフリカ【Africa・阿弗利加】

アフリカン‐アメリカン【African-American】

アフリカ系アメリカ人。アフリカ人を祖先とする、アメリカ住民。アフロ‐アメリカン。

アプリケ【appliqué フランス】

⇒アップリケ

アプリケーション【application】

(適用・応用の意)アプリケーション‐プログラムの略。コンピューターで、使用者の業務に応じて作成されたプログラム。

アプリケーター【applicator】

薬・化粧品・塗料などの塗布器具・容器。

あぶり‐こ【炙り子・焙籠】

①炭火の上に伏せて置き、着物を乾かしまたは温めるのに用いる竹籠。あぶりかご。

②餅などを焼く鉄製の網または棒。

アブリコソフ【Alexei Alexeevich Abrikosov】

ロシアの物理学者。大電流を流しても超伝導状態を維持することができ、強力な電磁石となる第二種超伝導体の磁束線構造を1957年に予言し、その後の超伝導体の開発に貢献。ノーベル賞。(1928〜)

アプリコット【apricot】

杏あんず。

あぶり‐だし【炙り出し】

白紙に明礬みょうばん・塩化コバルトなどの溶液で文字や絵を書いておき、火にあぶってあらわすもの。

あぶり‐だ・す【炙り出す】

〔他五〕

①薬品で書いた文字や絵を火であぶって浮かび上がらせる。→あぶりだし。

②不明な点を除いていって明らかにする。「社会の裏側を―・す」

あぶり‐どうふ【焙り豆腐】

(→)焼豆腐1に同じ。

アフリマン【Ahriman ペルシア】

ゾロアスター教の悪神。アーリマン。アフレマン。

あぶり‐もの【炙り物】

火にあてて焼いたもの。特に、あぶった魚肉。やきざかな。

あぶり‐やき【炙り焼き】

直火であぶって焼くこと。ロースト。

あふ・る【溢る】

〔自下二〕

⇒あふれる(下一)

あふ・る【煽る】

〔他四〕

⇒あおる

あぶ・る【焙る・炙る】

〔他五〕

火にあてて軽く焼く。火にあてて温め乾かす。万葉集9「―・り干す人もあれやも濡衣ぬれぎぬを家には遣らな旅のしるしに」。「するめを―・る」「ストーブで手を―・る」

あぶ・る【溢る】

〔自下二〕

⇒あぶれる(下一)

アプルーブ【approve】

(「是認する」「承認する」の意)ゴルフで、アテストされたスコアカードに競技者が同意の署名をすること。

アプレ【après フランス】

(「…の後」の意)(→)アプレゲール2の略。

⇒アプレ‐ゲール【après-guerre フランス】

アプレイウス【Lucius Apuleius】

ローマ帝政期の作家。伝奇小説「黄金の驢馬」(原題「変身物語」。特にその中の挿話「クピドとプシケ」は有名)など。(125頃〜 )

アプレ‐ゲール【après-guerre フランス】

(戦後の意)

①第一次大戦後、フランスを中心として興った文学上・芸術上の新しい傾向。

②転じて、第二次大戦後の若者の放恣で退廃的な傾向。また、その傾向の人。戦後派。アプレ。

↔アバン‐ゲール

⇒アプレ【après フランス】

アフ‐レコ

(和製語。after recordingから)映画やテレビで、画面だけを先に撮影し、後から声や音を録音すること。↔プリ‐レコ

あふれ・でる【溢れ出る】

〔自下一〕

①いっぱいになって入りきれずに外へこぼれ出る。「場外まで―・でた観衆」

②才気などが隠されず目立つ。「―・でる才能」

あぶれ‐もの【溢れ者】

①無頼でもてあまされている者。無法者。狭衣物語4「さやうなる―出でくまじげなる世にこそ」

②仕事などにありつけなかった者。

あふ・れる【溢れる】

〔自下一〕[文]あふ・る(下二)

(古くはアブレル)いっぱいになって外に出る。中に入りきれず外に出てくる。満ち満ちている。〈日葡辞書〉。「湯が―・れる」「会場に人が―・れる」「才気―・れる作品」

あぶ・れる【溢れる】

〔自下一〕[文]あぶ・る(下二)

①余ってこぼれる。また、散らばっている。点在する。万葉集11「葦鴨のすだく池水―・るとも」。平家物語2「淀・羽束師・宇治…芹生の里と―・れゐたるつはもの共」

②脱落してはみ出す。落ちぶれてさすらう。零落する。源氏物語橋姫「行末遠き人はおち―・れて」

③あばれる。春雨物語「今は―・れに―・れて親も兄も谷の流れにけおとして」

④余されて不用になる。仕事にありつけない。また、狩りや釣りで、獲物にありつけない。「仕事に―・れる」

アフロ【Afro】

①「アフリカの」の意。

②アフロヘアの略。

⇒アフロ‐アジア‐ごぞく【アフロアジア語族】

⇒アフロ‐アメリカン【Afro-American】

⇒アフロ‐ヘア【Afro hair (style)】

アフロ‐アジア‐ごぞく【アフロアジア語族】

(Afro-Asiatic)北アフリカから西南アジアにかけての地域に分布する言語群の総称。従来の「ハム‐セム語族」に代わる称。セム語派(アラビア語・ヘブライ語など)・古代エジプト語派・ベルベル語派(シルハ語など)・クシ語派(ソマリア語など)・チャド語派(ハウサ語など)の5語派を含む。

⇒アフロ【Afro】

アフロ‐アメリカン【Afro-American】

(→)アフリカン‐アメリカンに同じ。

⇒アフロ【Afro】

アプローチ【approach】

①接近すること。働きかけること。「希望する会社に―する」

②学問・研究で、対象への接近のしかた。研究法。「自然科学的―」

③門から玄関までの間。また、その通路。

④陸上競技・スキーで、ジャンプの助走区間。また、ボウリングで投球の助走路。

⑤ゴルフで、グリーン上のホールに向けて打つ打ち方。寄せ。アプローチ‐ショット。

アフロディテ【Aphroditē】

ギリシア神話の美・恋愛・豊穣の女神。ゼウスとディオネとの子とも、またウラノスの性器を浮かべる海の泡から生まれたともいう。のちにエロスの母。→ヴィーナス1

アフロ‐ヘア【Afro hair (style)】

ちりちりにちぢらせた髪をふんわりと丸いシルエットにまとめた髪型。1960年代、アメリカの黒人公民権運動の中から生まれた。アフロ。

⇒アフロ【Afro】

あべ【安倍・阿倍】

姓氏の一つ。古代の豪族。晴明の子孫は陰陽道おんようどうを家学とし、のち土御門つちみかど家と称した。

⇒あべ‐の‐くらはしまろ【阿倍倉梯麻呂】

⇒あべ‐の‐さだとう【安倍貞任】

⇒あべ‐の‐せいめい【安倍晴明】

⇒あべ‐の‐なかまろ【阿倍仲麻呂】

⇒あべ‐の‐ひらぶ【阿倍比羅夫】

⇒あべ‐の‐むねとう【安倍宗任】

⇒あべ‐の‐やすな【安倍保名】

⇒あべ‐の‐よりとき【安倍頼時】

⇒あべ‐よししげ【安倍能成】

あべ【安部】

姓氏の一つ。

⇒あべ‐いそお【安部磯雄】

⇒あべ‐こうぼう【安部公房】

あべ【阿部】

姓氏の一つ。

⇒あべ‐きんや【阿部謹也】

⇒あべ‐しょうおう【阿部将翁】

⇒あべ‐じろう【阿部次郎】

⇒あべ‐ただあき【阿部忠秋】

⇒あべ‐ともじ【阿部知二】

⇒あべ‐のぶや【阿部展也】

⇒あべ‐のぶゆき【阿部信行】

⇒あべ‐まさひろ【阿部正弘】

あ‐べい

アンベイ(アルベキの音便)のンを表記しない形。栄華物語岩蔭「―事ども仰せらるるに」

あべ‐いそお【安部磯雄】‥ヲ

社会運動家・政治家。福岡生れ。同志社卒。アメリカ留学後、同志社・早大教授を歴任。キリスト教ユニテリアン派の思想に拠る社会主義者で、社会民主党・社会民衆党・社会大衆党に参加、代議士。野球の振興にも貢献。(1865〜1949)

安部磯雄

提供:毎日新聞社

⇒あべ【安部】

あべいちぞく【阿部一族】

短編小説。森鴎外作。1913年(大正2)「中央公論」に発表。肥後藩主細川忠利の臣阿部弥一右衛門が主君の死に追腹を切った前後の経緯を描き、意地のありかたを問う。

→文献資料[阿部一族]

アペイロン【apeiron ギリシア】

〔哲〕「限界なきもの」の意。無限者。→アナクシマンドロス

あ‐べか‐めり

(アルベカルメリの音便アンベカンメリのンを表記しない形)あるようである。栄華物語月宴「東宮の御事あべかめる」

あべ‐かわ【安倍川】‥カハ

①静岡市西部を流れる川。静岡・山梨県境の安倍峠に発源し、駿河湾に注ぐ。長さ51キロメートル。

②安倍川餅の略。

⇒あべかわ‐かみこ【安倍川紙子】

⇒あべかわ‐もち【安倍川餅】

あべかわ‐かみこ【安倍川紙子】‥カハ‥

寛永年中、安倍山中から出る楮こうぞ紙をもって製し、駿府の新谷町で売り出したという紙子。日本永代蔵3「―に縮緬を仕出し、…此の所の名物となり」

⇒あべ‐かわ【安倍川】

あべかわ‐もち【安倍川餅】‥カハ‥

安倍川ほとりの名物。つきたての餅に黄粉きなこや餡あんをまぶしたもの。また、焼餅を湯・蜜などにつけ、黄粉と砂糖をまぶしたもの。あべかわ。

安倍川餅

撮影:関戸 勇

⇒あべ【安部】

あべいちぞく【阿部一族】

短編小説。森鴎外作。1913年(大正2)「中央公論」に発表。肥後藩主細川忠利の臣阿部弥一右衛門が主君の死に追腹を切った前後の経緯を描き、意地のありかたを問う。

→文献資料[阿部一族]

アペイロン【apeiron ギリシア】

〔哲〕「限界なきもの」の意。無限者。→アナクシマンドロス

あ‐べか‐めり

(アルベカルメリの音便アンベカンメリのンを表記しない形)あるようである。栄華物語月宴「東宮の御事あべかめる」

あべ‐かわ【安倍川】‥カハ

①静岡市西部を流れる川。静岡・山梨県境の安倍峠に発源し、駿河湾に注ぐ。長さ51キロメートル。

②安倍川餅の略。

⇒あべかわ‐かみこ【安倍川紙子】

⇒あべかわ‐もち【安倍川餅】

あべかわ‐かみこ【安倍川紙子】‥カハ‥

寛永年中、安倍山中から出る楮こうぞ紙をもって製し、駿府の新谷町で売り出したという紙子。日本永代蔵3「―に縮緬を仕出し、…此の所の名物となり」

⇒あべ‐かわ【安倍川】

あべかわ‐もち【安倍川餅】‥カハ‥

安倍川ほとりの名物。つきたての餅に黄粉きなこや餡あんをまぶしたもの。また、焼餅を湯・蜜などにつけ、黄粉と砂糖をまぶしたもの。あべかわ。

安倍川餅

撮影:関戸 勇

⇒あべ‐かわ【安倍川】

あべ‐きんや【阿部謹也】

歴史学者。東京生れ。一橋大学教授・学長。日本における中世ヨーロッパ社会史研究を開拓。著「ハーメルンの笛吹き男」「中世の窓から」「『世間』とは何か」など。(1935〜2006)

⇒あべ【阿部】

あべ‐こうぼう【安部公房】‥バウ

小説家・劇作家。本名、公房きみふさ。東京生れ。中国瀋陽(旧、奉天)育ち。東大医学部卒。超現実的作風で人間存在の不安を描き前衛文学の旗手となり、国際的名声を博す。小説「壁―S・カルマ氏の犯罪」「砂の女」など。演劇・映画にも活躍。(1924〜1993)

安部公房

撮影:田沼武能

⇒あべ‐かわ【安倍川】

あべ‐きんや【阿部謹也】

歴史学者。東京生れ。一橋大学教授・学長。日本における中世ヨーロッパ社会史研究を開拓。著「ハーメルンの笛吹き男」「中世の窓から」「『世間』とは何か」など。(1935〜2006)

⇒あべ【阿部】

あべ‐こうぼう【安部公房】‥バウ

小説家・劇作家。本名、公房きみふさ。東京生れ。中国瀋陽(旧、奉天)育ち。東大医学部卒。超現実的作風で人間存在の不安を描き前衛文学の旗手となり、国際的名声を博す。小説「壁―S・カルマ氏の犯罪」「砂の女」など。演劇・映画にも活躍。(1924〜1993)

安部公房

撮影:田沼武能

⇒あべ【安部】

あべ‐こべ

物事の順序や位置が、本来のあり方と逆であるさま。「ナイフとフォークの置き方が―だ」「話が―だ」「―の方向へ進む」

あ‐べし

アンベシ(アルベシの音便)のンを表記しない形。栄華物語初花「あべき限り絵に書きたる」

あべ‐しょうおう【阿部将翁】‥シヤウヲウ

江戸中期の本草学者。盛岡の人。名は照任、通称は友之進。幕府の採薬使として、諸国に薬草を採集、蝦夷えぞに及ぶ。著「本草綱目類考」「採薬使記」など。( 〜1753)

⇒あべ【阿部】

あべ‐じろう【阿部次郎】‥ラウ

哲学者・評論家。山形生れ。東大卒。東北大学教授。漱石に師事し、反自然主義の文芸評論を発表。大正教養主義の一人として「三太郎の日記」「人格主義」で個人主義的理想主義を説いた。(1883〜1959)

阿部次郎

提供:毎日新聞社

⇒あべ【安部】

あべ‐こべ

物事の順序や位置が、本来のあり方と逆であるさま。「ナイフとフォークの置き方が―だ」「話が―だ」「―の方向へ進む」

あ‐べし

アンベシ(アルベシの音便)のンを表記しない形。栄華物語初花「あべき限り絵に書きたる」

あべ‐しょうおう【阿部将翁】‥シヤウヲウ

江戸中期の本草学者。盛岡の人。名は照任、通称は友之進。幕府の採薬使として、諸国に薬草を採集、蝦夷えぞに及ぶ。著「本草綱目類考」「採薬使記」など。( 〜1753)

⇒あべ【阿部】

あべ‐じろう【阿部次郎】‥ラウ

哲学者・評論家。山形生れ。東大卒。東北大学教授。漱石に師事し、反自然主義の文芸評論を発表。大正教養主義の一人として「三太郎の日記」「人格主義」で個人主義的理想主義を説いた。(1883〜1959)

阿部次郎

提供:毎日新聞社

→作品:『三太郎の日記』

⇒あべ【阿部】

あべ‐しんとう【安倍神道】‥タウ

(→)土御門つちみかど神道に同じ。

アペタイザー【appetizer】

西洋料理で、食欲増進のための食前酒または前菜のこと。

あべ‐ただあき【阿部忠秋】

江戸幕府前期の老中。武蔵国忍おし藩主。4代将軍家綱を補佐し、慶安事件、明暦の江戸大火などに善処。(1602〜1675)

⇒あべ【阿部】

あべ‐たちばな【阿倍橘】

果実の名。柑橘類の一種で、ミカンまたはクネンボとされる。万葉集11「うましもの―の苔むすまでに」

あべ‐ちゃ【安倍茶】

静岡県安倍川の流域に産する煎茶。本山茶。好色一代女4「中間買の―」

アベック【avec フランス】

(前置詞で「…とともに」の意)男女、特に恋人同士の二人づれ。

アペックス‐うんちん【アペックス運賃】

(アペックス(APEX)はadvance purchase excursionの略)国際航空運賃の割引制度の一つ。出発の一定日数前の予約・発券等の終了を条件とし、それ以降の変更は制限される。

アヘッド【ahead】

(「先んじて」の意)野球などで、得点の上で先行していること。

あべ‐ともじ【阿部知二】

小説家。岡山県生れ。東大卒。知的な手法と自由主義的な態度で「冬の宿」「風雪」などに昭和10年代の知識人の実態を描く。ほかに「黒い影」など。(1903〜1973)

阿部知二

撮影:田沼武能

→作品:『三太郎の日記』

⇒あべ【阿部】

あべ‐しんとう【安倍神道】‥タウ

(→)土御門つちみかど神道に同じ。

アペタイザー【appetizer】

西洋料理で、食欲増進のための食前酒または前菜のこと。

あべ‐ただあき【阿部忠秋】

江戸幕府前期の老中。武蔵国忍おし藩主。4代将軍家綱を補佐し、慶安事件、明暦の江戸大火などに善処。(1602〜1675)

⇒あべ【阿部】

あべ‐たちばな【阿倍橘】

果実の名。柑橘類の一種で、ミカンまたはクネンボとされる。万葉集11「うましもの―の苔むすまでに」

あべ‐ちゃ【安倍茶】

静岡県安倍川の流域に産する煎茶。本山茶。好色一代女4「中間買の―」

アベック【avec フランス】

(前置詞で「…とともに」の意)男女、特に恋人同士の二人づれ。

アペックス‐うんちん【アペックス運賃】

(アペックス(APEX)はadvance purchase excursionの略)国際航空運賃の割引制度の一つ。出発の一定日数前の予約・発券等の終了を条件とし、それ以降の変更は制限される。

アヘッド【ahead】

(「先んじて」の意)野球などで、得点の上で先行していること。

あべ‐ともじ【阿部知二】

小説家。岡山県生れ。東大卒。知的な手法と自由主義的な態度で「冬の宿」「風雪」などに昭和10年代の知識人の実態を描く。ほかに「黒い影」など。(1903〜1973)

阿部知二

撮影:田沼武能

⇒あべ【阿部】

アベニュー【avenue】

大通り。並木道。

アペニン【Apennines】

イタリア半島の脊梁せきりょう山脈。長さ約1300キロメートル。大理石の産地。

あべの【阿倍野】

大阪市南部の地。阿倍野区から住吉区にわたる。1338年(暦応1)北畠顕家戦死の地と伝え、阿部野神社や住吉神社・天下茶屋などがある。天王寺駅一帯は一大交通ターミナル。

あべ‐の‐うだいじん【阿部右大臣】

竹取物語中の人物。かぐや姫に求婚する一人。

あべ‐の‐くらはしまろ【阿倍倉梯麻呂】

孝徳天皇の時代の左大臣。内麻呂ともいう。( 〜649)

⇒あべ【安倍・阿倍】

あべ‐の‐さだとう【安倍貞任】‥タフ

平安中期の豪族。頼時の子。宗任の兄。厨川くりやがわ次郎と称す。前九年の役で源頼義・義家と戦い、厨川柵で敗死。(1019〜1062)

⇒あべ【安倍・阿倍】

あべ‐の‐せいめい【安倍晴明】

平安中期の陰陽家。よく識神しきがみを使い、あらゆることを未然に知ったと伝える。伝説が多い。著「占事略決」。(921〜1005)

⇒あべ【安倍・阿倍】

あべ‐の‐なかまろ【阿倍仲麻呂】

(「安倍」とも)奈良時代の貴族。716年(霊亀2)遣唐留学生に選ばれ翌年留学。唐名、朝衡・晁衡。博学宏才、玄宗皇帝に寵遇され、また海難に帰国をはばまれて在唐五十余年、その間節度使として安南に赴き、治績をあげた。唐の長安で没。「天の原ふりさけ見れば春日なる三笠の山に出でし月かも」の歌は有名。(698〜770)

⇒あべ【安倍・阿倍】

あべ‐の‐ひらぶ【阿倍比羅夫】

古代の武人。658年頃、日本海沿岸の蝦夷えぞ・粛慎みしはせを討ち、661・663年には百済を助けて唐や新羅と戦った。

⇒あべ【安倍・阿倍】

あべ‐のぶや【阿部展也】

洋画家。新潟県生れ。美術文化協会に加わる。第二次大戦後ローマに移り作品を発表。写真批評にもたずさわる。(1913〜1971)

⇒あべ【阿部】

あべ‐のぶゆき【阿部信行】

軍人・政治家。金沢生れ。浜口内閣宇垣陸相の下に次官、陸相代理。1939年首相兼外相。朝鮮総督・翼賛政治会総裁。(1875〜1953)

⇒あべ【阿部】

あべ‐の‐むねとう【安倍宗任】‥タフ

平安中期の豪族。頼時の子。貞任の弟。鳥海とりうみ三郎。前九年の役で源頼義と戦って敗れ、いったん京都に連行されたが、のち大宰府に移され、出家。松浦党はその後裔という。生没年未詳。

⇒あべ【安倍・阿倍】

あべ‐の‐やすな【安倍保名】

浄瑠璃「葛の葉」中の人物。保名。

⇒あべ【安倍・阿倍】

あべ‐の‐よりとき【安倍頼時】

平安中期、陸奥の豪族。初名、頼良。貞任・宗任の父。奥六郡の俘囚長として蝦夷を統率。陸奥守源頼義に攻められ、敗れて流矢に当たり鳥海柵とりのみのきに没。( 〜1057)

⇒あべ【安倍・阿倍】

アベベ【Abebe Bikila】

エチオピアのマラソン走者。1960・64年のオリンピック大会で初の2連覇を達成。60年のローマ大会では裸足で走り「裸足の英雄」といわれた。(1932〜1973)

アベベ(1)

提供:ullstein bild/APL

⇒あべ【阿部】

アベニュー【avenue】

大通り。並木道。

アペニン【Apennines】

イタリア半島の脊梁せきりょう山脈。長さ約1300キロメートル。大理石の産地。

あべの【阿倍野】

大阪市南部の地。阿倍野区から住吉区にわたる。1338年(暦応1)北畠顕家戦死の地と伝え、阿部野神社や住吉神社・天下茶屋などがある。天王寺駅一帯は一大交通ターミナル。

あべ‐の‐うだいじん【阿部右大臣】

竹取物語中の人物。かぐや姫に求婚する一人。

あべ‐の‐くらはしまろ【阿倍倉梯麻呂】

孝徳天皇の時代の左大臣。内麻呂ともいう。( 〜649)

⇒あべ【安倍・阿倍】

あべ‐の‐さだとう【安倍貞任】‥タフ

平安中期の豪族。頼時の子。宗任の兄。厨川くりやがわ次郎と称す。前九年の役で源頼義・義家と戦い、厨川柵で敗死。(1019〜1062)

⇒あべ【安倍・阿倍】

あべ‐の‐せいめい【安倍晴明】

平安中期の陰陽家。よく識神しきがみを使い、あらゆることを未然に知ったと伝える。伝説が多い。著「占事略決」。(921〜1005)

⇒あべ【安倍・阿倍】

あべ‐の‐なかまろ【阿倍仲麻呂】

(「安倍」とも)奈良時代の貴族。716年(霊亀2)遣唐留学生に選ばれ翌年留学。唐名、朝衡・晁衡。博学宏才、玄宗皇帝に寵遇され、また海難に帰国をはばまれて在唐五十余年、その間節度使として安南に赴き、治績をあげた。唐の長安で没。「天の原ふりさけ見れば春日なる三笠の山に出でし月かも」の歌は有名。(698〜770)

⇒あべ【安倍・阿倍】

あべ‐の‐ひらぶ【阿倍比羅夫】

古代の武人。658年頃、日本海沿岸の蝦夷えぞ・粛慎みしはせを討ち、661・663年には百済を助けて唐や新羅と戦った。

⇒あべ【安倍・阿倍】

あべ‐のぶや【阿部展也】

洋画家。新潟県生れ。美術文化協会に加わる。第二次大戦後ローマに移り作品を発表。写真批評にもたずさわる。(1913〜1971)

⇒あべ【阿部】

あべ‐のぶゆき【阿部信行】

軍人・政治家。金沢生れ。浜口内閣宇垣陸相の下に次官、陸相代理。1939年首相兼外相。朝鮮総督・翼賛政治会総裁。(1875〜1953)

⇒あべ【阿部】

あべ‐の‐むねとう【安倍宗任】‥タフ

平安中期の豪族。頼時の子。貞任の弟。鳥海とりうみ三郎。前九年の役で源頼義と戦って敗れ、いったん京都に連行されたが、のち大宰府に移され、出家。松浦党はその後裔という。生没年未詳。

⇒あべ【安倍・阿倍】

あべ‐の‐やすな【安倍保名】

浄瑠璃「葛の葉」中の人物。保名。

⇒あべ【安倍・阿倍】

あべ‐の‐よりとき【安倍頼時】

平安中期、陸奥の豪族。初名、頼良。貞任・宗任の父。奥六郡の俘囚長として蝦夷を統率。陸奥守源頼義に攻められ、敗れて流矢に当たり鳥海柵とりのみのきに没。( 〜1057)

⇒あべ【安倍・阿倍】

アベベ【Abebe Bikila】

エチオピアのマラソン走者。1960・64年のオリンピック大会で初の2連覇を達成。60年のローマ大会では裸足で走り「裸足の英雄」といわれた。(1932〜1973)

アベベ(1)

提供:ullstein bild/APL

アベベ(2)

提供:ullstein bild/APL

アベベ(2)

提供:ullstein bild/APL

あべ‐まき【棈】

ブナ科の落葉高木。西日本に多く自生。高さ約15メートル。葉はクヌギに似るが、裏に毛がある。雌雄同株。5月頃黄褐色の花を開く。果実はクヌギよりも大。コルク層が厚く、10センチメートルにも達する。樹皮はコルクガシ(南欧産)の代用、材は薪炭用。

あべまき

あべ‐まき【棈】

ブナ科の落葉高木。西日本に多く自生。高さ約15メートル。葉はクヌギに似るが、裏に毛がある。雌雄同株。5月頃黄褐色の花を開く。果実はクヌギよりも大。コルク層が厚く、10センチメートルにも達する。樹皮はコルクガシ(南欧産)の代用、材は薪炭用。

あべまき

あべ‐まさひろ【阿部正弘】

幕末の老中。備後福山藩主。ペリーの開国要求に際し、諸大名・幕臣に諮問し、幕政の転換をはかる。日米和親条約を結び、洋学所・海軍伝習所・講武所を創設。(1819〜1857)

⇒あべ【阿部】

アベ‐マリア【Ave Maria ラテン】

⇒アヴェ‐マリア

あべ‐よししげ【安倍能成】

哲学者・教育家。松山生れ。東大卒。京城大教授・一高校長を経て、第二次大戦後文相・学習院長。夏目漱石の門下。著「カントの実践哲学」「西洋道徳思想史」「岩波茂雄伝」など。(1883〜1966)

安倍能成

撮影:田村 茂

あべ‐まさひろ【阿部正弘】

幕末の老中。備後福山藩主。ペリーの開国要求に際し、諸大名・幕臣に諮問し、幕政の転換をはかる。日米和親条約を結び、洋学所・海軍伝習所・講武所を創設。(1819〜1857)

⇒あべ【阿部】

アベ‐マリア【Ave Maria ラテン】

⇒アヴェ‐マリア

あべ‐よししげ【安倍能成】

哲学者・教育家。松山生れ。東大卒。京城大教授・一高校長を経て、第二次大戦後文相・学習院長。夏目漱石の門下。著「カントの実践哲学」「西洋道徳思想史」「岩波茂雄伝」など。(1883〜1966)

安倍能成

撮影:田村 茂

⇒あべ【安倍・阿倍】

アベラール【Pierre Abélard】

フランスのスコラ哲学者・神学者。普遍に関して、洗練された唯名論を提示し弁証論的方法論を企て、意図を重視する倫理学を主張した。最も鋭利な中世思想家の一人。エロイーズとの恋愛事件は有名。ペトルス=アベラルドゥス。(1079〜1142)

アベリア【Abelia ラテン】

スイカズラ科の常緑低木。特に中国原産種をもとにした園芸種をさす。高さ1〜2メートル。小枝は鮮紅色で、卵形の葉を対生。6月から11月白色や淡紅色の鐘形の小花をつける。ハナゾノツクバネウツギ。

アペリチフ【apéritif フランス】

食欲をそそるために食前に飲むベルモット・カンパリなどの酒。食前酒。

アベル【Abel】

旧約聖書の創世記に記されているアダムとエバとの子。→カイン

アベレージ【average】

①平均。標準。水準。

②野球で、打率・防御率など。

あ‐へん【阿片・鴉片】

(英語opiumの中国語の音訳から)ケシの未熟な果殻に傷をつけた時に分泌する乳状液を乾燥して得たゴム様物質。モルヒネ・コデイン・パパベリン・ノスカピンなど種々のアルカロイドを含み、鎮痛・催眠作用を呈する。代表的な麻薬であり、日本では、あへん法(1954年制定)により、阿片の採取・所持・輸出入・売買を規制。→阿片中毒。

⇒あへん‐くつ【阿片窟】

⇒あへん‐せんそう【阿片戦争】

⇒あへん‐タバコ【阿片煙草】

⇒あへん‐ちゅうどく【阿片中毒】

あへん‐くつ【阿片窟】

阿片を吸煙させる秘密の場所。

⇒あ‐へん【阿片・鴉片】

あへん‐せんそう【阿片戦争】‥サウ

1840〜42年、清朝の阿片禁輸措置からイギリスと清国との間に起こった戦争。清国が敗北し、列強との不平等条約締結、中国の半植民地化の起点となる。→南京条約。

⇒あ‐へん【阿片・鴉片】

あへん‐タバコ【阿片煙草】

阿片を入れて製したタバコ。

⇒あ‐へん【阿片・鴉片】

あへん‐ちゅうどく【阿片中毒】

阿片の吸飲によって起こる中毒作用。急性中毒では悪心おしん・嘔吐・めまいを生じ昏睡・呼吸麻痺に陥る。慢性中毒では神経・精神症状が強く、阿片を渇望し、与えないと禁断症状を起こす。

⇒あ‐へん【阿片・鴉片】

アベンチュリン【aventurine】

石英の一種。赤鉄鉱・雲母の細片を含み、黄・紅・緑・白・銀または褐色で点々として赤色の光輝を放つので装飾に用いる。砂金石。

あへんど

(アヘントウ・アヘンドウとも)(→)「あいへんどう(相返答)」に同じ。浄瑠璃、心中二つ腹帯「頤おとがいのかいだるい程詫びれども、―も打たれぬは侮つての儀か」

あほ

⇒あほう

あ‐ぼ【阿母】

①母を親しみ敬っていう称。おかあさん。↔阿父。

②乳母の称。

アポ

アポイントメントの略。「3時に―を入れる」

アポイント

アポイントメントの略。アポ。

アポイントメント【appointment】

面会・会合などの約束。アポイント。アポ。「―を取る」

あ‐ほう【阿房】‥ハウ

(「阿呆」とも書く)愚かであるさま。ばかなこと。また、そのような人。あほ。日葡辞書「アハウヲイウ」。「踊る―に見る―」

⇒あほう‐いも【阿房芋】

⇒あほう‐がらす【阿房烏】

⇒あほう‐くさ・い【阿房臭い】

⇒あほう‐ぐち【阿房口】

⇒あほう‐ぐるい【阿房狂い】

⇒あほう‐じに【阿房死に】

⇒あほう‐ぢから【阿房力】

⇒あほう‐づら【阿房面】

⇒あほう‐どり【信天翁・阿房鳥】

⇒あほう‐ばらい【阿房払い】

⇒あほう‐りちぎ【阿房律儀】

⇒阿房が酢に酔ったよう

⇒阿房桁叩く

⇒阿房に付ける薬なし

⇒阿房の足下づかい

⇒阿房の三杯汁

⇒阿房の鼻毛で蜻蛉をつなぐ

⇒阿房の話しぐい

⇒阿房の一つ覚え

あ‐ぼう【阿防・阿傍】‥バウ

〔仏〕地獄の獄卒。牛頭で手は人のごとく、脚は牛に似て力が強い。暴悪なること羅刹らせつの如しという。阿防羅刹。

あほう‐いも【阿房芋】‥ハウ‥

(手入れが悪くても子芋を多くつけることから)ジャガイモの異称。

⇒あ‐ほう【阿房】

⇒あべ【安倍・阿倍】

アベラール【Pierre Abélard】

フランスのスコラ哲学者・神学者。普遍に関して、洗練された唯名論を提示し弁証論的方法論を企て、意図を重視する倫理学を主張した。最も鋭利な中世思想家の一人。エロイーズとの恋愛事件は有名。ペトルス=アベラルドゥス。(1079〜1142)

アベリア【Abelia ラテン】

スイカズラ科の常緑低木。特に中国原産種をもとにした園芸種をさす。高さ1〜2メートル。小枝は鮮紅色で、卵形の葉を対生。6月から11月白色や淡紅色の鐘形の小花をつける。ハナゾノツクバネウツギ。

アペリチフ【apéritif フランス】

食欲をそそるために食前に飲むベルモット・カンパリなどの酒。食前酒。

アベル【Abel】

旧約聖書の創世記に記されているアダムとエバとの子。→カイン

アベレージ【average】

①平均。標準。水準。

②野球で、打率・防御率など。

あ‐へん【阿片・鴉片】

(英語opiumの中国語の音訳から)ケシの未熟な果殻に傷をつけた時に分泌する乳状液を乾燥して得たゴム様物質。モルヒネ・コデイン・パパベリン・ノスカピンなど種々のアルカロイドを含み、鎮痛・催眠作用を呈する。代表的な麻薬であり、日本では、あへん法(1954年制定)により、阿片の採取・所持・輸出入・売買を規制。→阿片中毒。

⇒あへん‐くつ【阿片窟】

⇒あへん‐せんそう【阿片戦争】

⇒あへん‐タバコ【阿片煙草】

⇒あへん‐ちゅうどく【阿片中毒】

あへん‐くつ【阿片窟】

阿片を吸煙させる秘密の場所。

⇒あ‐へん【阿片・鴉片】

あへん‐せんそう【阿片戦争】‥サウ

1840〜42年、清朝の阿片禁輸措置からイギリスと清国との間に起こった戦争。清国が敗北し、列強との不平等条約締結、中国の半植民地化の起点となる。→南京条約。

⇒あ‐へん【阿片・鴉片】

あへん‐タバコ【阿片煙草】

阿片を入れて製したタバコ。

⇒あ‐へん【阿片・鴉片】

あへん‐ちゅうどく【阿片中毒】

阿片の吸飲によって起こる中毒作用。急性中毒では悪心おしん・嘔吐・めまいを生じ昏睡・呼吸麻痺に陥る。慢性中毒では神経・精神症状が強く、阿片を渇望し、与えないと禁断症状を起こす。

⇒あ‐へん【阿片・鴉片】

アベンチュリン【aventurine】

石英の一種。赤鉄鉱・雲母の細片を含み、黄・紅・緑・白・銀または褐色で点々として赤色の光輝を放つので装飾に用いる。砂金石。

あへんど

(アヘントウ・アヘンドウとも)(→)「あいへんどう(相返答)」に同じ。浄瑠璃、心中二つ腹帯「頤おとがいのかいだるい程詫びれども、―も打たれぬは侮つての儀か」

あほ

⇒あほう

あ‐ぼ【阿母】

①母を親しみ敬っていう称。おかあさん。↔阿父。

②乳母の称。

アポ

アポイントメントの略。「3時に―を入れる」

アポイント

アポイントメントの略。アポ。

アポイントメント【appointment】

面会・会合などの約束。アポイント。アポ。「―を取る」

あ‐ほう【阿房】‥ハウ

(「阿呆」とも書く)愚かであるさま。ばかなこと。また、そのような人。あほ。日葡辞書「アハウヲイウ」。「踊る―に見る―」

⇒あほう‐いも【阿房芋】

⇒あほう‐がらす【阿房烏】

⇒あほう‐くさ・い【阿房臭い】

⇒あほう‐ぐち【阿房口】

⇒あほう‐ぐるい【阿房狂い】

⇒あほう‐じに【阿房死に】

⇒あほう‐ぢから【阿房力】

⇒あほう‐づら【阿房面】

⇒あほう‐どり【信天翁・阿房鳥】

⇒あほう‐ばらい【阿房払い】

⇒あほう‐りちぎ【阿房律儀】

⇒阿房が酢に酔ったよう

⇒阿房桁叩く

⇒阿房に付ける薬なし

⇒阿房の足下づかい

⇒阿房の三杯汁

⇒阿房の鼻毛で蜻蛉をつなぐ

⇒阿房の話しぐい

⇒阿房の一つ覚え

あ‐ぼう【阿防・阿傍】‥バウ

〔仏〕地獄の獄卒。牛頭で手は人のごとく、脚は牛に似て力が強い。暴悪なること羅刹らせつの如しという。阿防羅刹。

あほう‐いも【阿房芋】‥ハウ‥

(手入れが悪くても子芋を多くつけることから)ジャガイモの異称。

⇒あ‐ほう【阿房】

アフリカの主な山・川・湖

アフリカの主な山・川・湖

⇒アフリカ‐かいはつ‐ぎんこう【アフリカ開発銀行】

⇒アフリカ‐すみれ【アフリカ菫】

⇒アフリカ‐ぞう【アフリカ象】

⇒アフリカ‐だいちこうたい【アフリカ大地溝帯】

⇒アフリカ‐チューリップ‐の‐き【アフリカチューリップの樹】

⇒アフリカ‐とういつ‐きこう【アフリカ統一機構】

⇒アフリカ‐の‐つの【アフリカの角】

⇒アフリカ‐ぶんかつ【アフリカ分割】

⇒アフリカ‐まいまい【アフリカ蝸牛】

⇒アフリカ‐れんごう【アフリカ連合】

アフリカーナー【Afrikaner】

南アフリカ共和国に住むオランダ系の移住民とその子孫。かつてはブーア人と呼ばれた。言語はアフリカーンス語。

アフリカーンス‐ご【アフリカーンス語】

(Afrikaans)南アフリカ共和国の公用語の一つ。インド‐ヨーロッパ語族ゲルマン語派中の西ゲルマン語群に属する。17世紀半ば以降移住したオランダ人の話すオランダ語を基礎に、現地語やポルトガル語・英語などの影響をうけて18世紀末に形成された。

アフリカ‐かいはつ‐ぎんこう【アフリカ開発銀行】‥カウ

(African Development Bank)アフリカ諸国の経済的・社会的発展の促進を目的として、1964年に設立された国際開発金融機関。本部はコート‐ディヴォアールのアビジャン。AfDB

⇒アフリカ【Africa・阿弗利加】

アフリカ‐すみれ【アフリカ菫】

セントポーリアの和名。

⇒アフリカ【Africa・阿弗利加】

アフリカ‐ぞう【アフリカ象】‥ザウ

ゾウの一種。雄は体高4メートル、体重7トンに達するが、雌はやや小さい。サハラ砂漠より南のアフリカの草原にいて、雌を中心とする家族群をつくる。アジアゾウと比べて体が大きく、特に耳や牙が大きい。また雄・雌ともに牙を持つ。→アジア象。

アフリカゾウ

提供:東京動物園協会

⇒アフリカ‐かいはつ‐ぎんこう【アフリカ開発銀行】

⇒アフリカ‐すみれ【アフリカ菫】

⇒アフリカ‐ぞう【アフリカ象】

⇒アフリカ‐だいちこうたい【アフリカ大地溝帯】

⇒アフリカ‐チューリップ‐の‐き【アフリカチューリップの樹】

⇒アフリカ‐とういつ‐きこう【アフリカ統一機構】

⇒アフリカ‐の‐つの【アフリカの角】

⇒アフリカ‐ぶんかつ【アフリカ分割】

⇒アフリカ‐まいまい【アフリカ蝸牛】

⇒アフリカ‐れんごう【アフリカ連合】

アフリカーナー【Afrikaner】

南アフリカ共和国に住むオランダ系の移住民とその子孫。かつてはブーア人と呼ばれた。言語はアフリカーンス語。

アフリカーンス‐ご【アフリカーンス語】

(Afrikaans)南アフリカ共和国の公用語の一つ。インド‐ヨーロッパ語族ゲルマン語派中の西ゲルマン語群に属する。17世紀半ば以降移住したオランダ人の話すオランダ語を基礎に、現地語やポルトガル語・英語などの影響をうけて18世紀末に形成された。

アフリカ‐かいはつ‐ぎんこう【アフリカ開発銀行】‥カウ

(African Development Bank)アフリカ諸国の経済的・社会的発展の促進を目的として、1964年に設立された国際開発金融機関。本部はコート‐ディヴォアールのアビジャン。AfDB

⇒アフリカ【Africa・阿弗利加】

アフリカ‐すみれ【アフリカ菫】

セントポーリアの和名。

⇒アフリカ【Africa・阿弗利加】

アフリカ‐ぞう【アフリカ象】‥ザウ

ゾウの一種。雄は体高4メートル、体重7トンに達するが、雌はやや小さい。サハラ砂漠より南のアフリカの草原にいて、雌を中心とする家族群をつくる。アジアゾウと比べて体が大きく、特に耳や牙が大きい。また雄・雌ともに牙を持つ。→アジア象。

アフリカゾウ

提供:東京動物園協会

⇒アフリカ【Africa・阿弗利加】

アフリカ‐だいちこうたい【アフリカ大地溝帯】

アフリカ東部を南北に縦貫する大きな地溝帯。幅50キロメートル、深さ2000メートル、延長6000キロメートルに及ぶ。2列の正断層に挟まれた中間部分が陥没して生じ、その中に多数の火山や湖がある。ここを中心として大陸(地殻)が東西方向に分裂しつつある。

⇒アフリカ【Africa・阿弗利加】

アフリカ‐チューリップ‐の‐き【アフリカチューリップの樹】

(→)カエンボクの別名。

⇒アフリカ【Africa・阿弗利加】

アフリカ‐とういつ‐きこう【アフリカ統一機構】

(Organization of African Unity)「アフリカ連合」参照。

⇒アフリカ【Africa・阿弗利加】

アフリカ‐の‐つの【アフリカの角】

(Horn of Africa)アフリカ大陸北東部、サイの角状に突出する地域の称。エリトリア・ジブチ・エチオピア・ソマリアから成る。住民の民族的・宗教的構成が複雑。

⇒アフリカ【Africa・阿弗利加】

アフリカ‐ぶんかつ【アフリカ分割】

19世紀後半〜20世紀前半、英仏など欧米列強が競合・対立しながらアフリカを分割・植民地化したこと。

⇒アフリカ【Africa・阿弗利加】

アフリカ‐まいまい【アフリカ蝸牛】‥マヒマヒ

アフリカマイマイ科の世界最大のカタツムリ。殻高10センチメートルになる。東アフリカ原産だが、東南アジアから南西諸島・小笠原や南洋諸島などに拡がり、食用のため各地に持ち込まれ、農作物に大きな被害を与えている。

⇒アフリカ【Africa・阿弗利加】

アフリカ‐れんごう【アフリカ連合】‥ガフ

(African Union)アフリカ諸国の国際機構。アフリカ諸国の統一と連帯、人権保障、紛争の予防・解決などをめざす。1963年アフリカ統一機構(OAU)として設立。2002年改組され、現名となる。本部はアジス‐アベバ。加盟53カ国(2006)。AU

⇒アフリカ【Africa・阿弗利加】

アフリカン‐アメリカン【African-American】

アフリカ系アメリカ人。アフリカ人を祖先とする、アメリカ住民。アフロ‐アメリカン。

アプリケ【appliqué フランス】

⇒アップリケ

アプリケーション【application】

(適用・応用の意)アプリケーション‐プログラムの略。コンピューターで、使用者の業務に応じて作成されたプログラム。

アプリケーター【applicator】

薬・化粧品・塗料などの塗布器具・容器。

あぶり‐こ【炙り子・焙籠】

①炭火の上に伏せて置き、着物を乾かしまたは温めるのに用いる竹籠。あぶりかご。

②餅などを焼く鉄製の網または棒。

アブリコソフ【Alexei Alexeevich Abrikosov】

ロシアの物理学者。大電流を流しても超伝導状態を維持することができ、強力な電磁石となる第二種超伝導体の磁束線構造を1957年に予言し、その後の超伝導体の開発に貢献。ノーベル賞。(1928〜)

アプリコット【apricot】

杏あんず。

あぶり‐だし【炙り出し】

白紙に明礬みょうばん・塩化コバルトなどの溶液で文字や絵を書いておき、火にあぶってあらわすもの。

あぶり‐だ・す【炙り出す】

〔他五〕

①薬品で書いた文字や絵を火であぶって浮かび上がらせる。→あぶりだし。

②不明な点を除いていって明らかにする。「社会の裏側を―・す」

あぶり‐どうふ【焙り豆腐】

(→)焼豆腐1に同じ。

アフリマン【Ahriman ペルシア】

ゾロアスター教の悪神。アーリマン。アフレマン。

あぶり‐もの【炙り物】

火にあてて焼いたもの。特に、あぶった魚肉。やきざかな。

あぶり‐やき【炙り焼き】

直火であぶって焼くこと。ロースト。

あふ・る【溢る】

〔自下二〕

⇒あふれる(下一)

あふ・る【煽る】

〔他四〕

⇒あおる

あぶ・る【焙る・炙る】

〔他五〕

火にあてて軽く焼く。火にあてて温め乾かす。万葉集9「―・り干す人もあれやも濡衣ぬれぎぬを家には遣らな旅のしるしに」。「するめを―・る」「ストーブで手を―・る」

あぶ・る【溢る】

〔自下二〕

⇒あぶれる(下一)

アプルーブ【approve】

(「是認する」「承認する」の意)ゴルフで、アテストされたスコアカードに競技者が同意の署名をすること。

アプレ【après フランス】

(「…の後」の意)(→)アプレゲール2の略。

⇒アプレ‐ゲール【après-guerre フランス】

アプレイウス【Lucius Apuleius】

ローマ帝政期の作家。伝奇小説「黄金の驢馬」(原題「変身物語」。特にその中の挿話「クピドとプシケ」は有名)など。(125頃〜 )

アプレ‐ゲール【après-guerre フランス】

(戦後の意)

①第一次大戦後、フランスを中心として興った文学上・芸術上の新しい傾向。

②転じて、第二次大戦後の若者の放恣で退廃的な傾向。また、その傾向の人。戦後派。アプレ。

↔アバン‐ゲール

⇒アプレ【après フランス】

アフ‐レコ

(和製語。after recordingから)映画やテレビで、画面だけを先に撮影し、後から声や音を録音すること。↔プリ‐レコ

あふれ・でる【溢れ出る】

〔自下一〕

①いっぱいになって入りきれずに外へこぼれ出る。「場外まで―・でた観衆」

②才気などが隠されず目立つ。「―・でる才能」

あぶれ‐もの【溢れ者】

①無頼でもてあまされている者。無法者。狭衣物語4「さやうなる―出でくまじげなる世にこそ」

②仕事などにありつけなかった者。

あふ・れる【溢れる】

〔自下一〕[文]あふ・る(下二)

(古くはアブレル)いっぱいになって外に出る。中に入りきれず外に出てくる。満ち満ちている。〈日葡辞書〉。「湯が―・れる」「会場に人が―・れる」「才気―・れる作品」

あぶ・れる【溢れる】

〔自下一〕[文]あぶ・る(下二)

①余ってこぼれる。また、散らばっている。点在する。万葉集11「葦鴨のすだく池水―・るとも」。平家物語2「淀・羽束師・宇治…芹生の里と―・れゐたるつはもの共」

②脱落してはみ出す。落ちぶれてさすらう。零落する。源氏物語橋姫「行末遠き人はおち―・れて」

③あばれる。春雨物語「今は―・れに―・れて親も兄も谷の流れにけおとして」

④余されて不用になる。仕事にありつけない。また、狩りや釣りで、獲物にありつけない。「仕事に―・れる」

アフロ【Afro】

①「アフリカの」の意。

②アフロヘアの略。

⇒アフロ‐アジア‐ごぞく【アフロアジア語族】

⇒アフロ‐アメリカン【Afro-American】

⇒アフロ‐ヘア【Afro hair (style)】

アフロ‐アジア‐ごぞく【アフロアジア語族】

(Afro-Asiatic)北アフリカから西南アジアにかけての地域に分布する言語群の総称。従来の「ハム‐セム語族」に代わる称。セム語派(アラビア語・ヘブライ語など)・古代エジプト語派・ベルベル語派(シルハ語など)・クシ語派(ソマリア語など)・チャド語派(ハウサ語など)の5語派を含む。

⇒アフロ【Afro】

アフロ‐アメリカン【Afro-American】

(→)アフリカン‐アメリカンに同じ。

⇒アフロ【Afro】

アプローチ【approach】

①接近すること。働きかけること。「希望する会社に―する」

②学問・研究で、対象への接近のしかた。研究法。「自然科学的―」

③門から玄関までの間。また、その通路。

④陸上競技・スキーで、ジャンプの助走区間。また、ボウリングで投球の助走路。

⑤ゴルフで、グリーン上のホールに向けて打つ打ち方。寄せ。アプローチ‐ショット。

アフロディテ【Aphroditē】

ギリシア神話の美・恋愛・豊穣の女神。ゼウスとディオネとの子とも、またウラノスの性器を浮かべる海の泡から生まれたともいう。のちにエロスの母。→ヴィーナス1

アフロ‐ヘア【Afro hair (style)】

ちりちりにちぢらせた髪をふんわりと丸いシルエットにまとめた髪型。1960年代、アメリカの黒人公民権運動の中から生まれた。アフロ。

⇒アフロ【Afro】

あべ【安倍・阿倍】

姓氏の一つ。古代の豪族。晴明の子孫は陰陽道おんようどうを家学とし、のち土御門つちみかど家と称した。

⇒あべ‐の‐くらはしまろ【阿倍倉梯麻呂】

⇒あべ‐の‐さだとう【安倍貞任】

⇒あべ‐の‐せいめい【安倍晴明】

⇒あべ‐の‐なかまろ【阿倍仲麻呂】

⇒あべ‐の‐ひらぶ【阿倍比羅夫】

⇒あべ‐の‐むねとう【安倍宗任】

⇒あべ‐の‐やすな【安倍保名】

⇒あべ‐の‐よりとき【安倍頼時】

⇒あべ‐よししげ【安倍能成】

あべ【安部】

姓氏の一つ。

⇒あべ‐いそお【安部磯雄】

⇒あべ‐こうぼう【安部公房】

あべ【阿部】

姓氏の一つ。

⇒あべ‐きんや【阿部謹也】

⇒あべ‐しょうおう【阿部将翁】

⇒あべ‐じろう【阿部次郎】

⇒あべ‐ただあき【阿部忠秋】

⇒あべ‐ともじ【阿部知二】

⇒あべ‐のぶや【阿部展也】

⇒あべ‐のぶゆき【阿部信行】

⇒あべ‐まさひろ【阿部正弘】

あ‐べい

アンベイ(アルベキの音便)のンを表記しない形。栄華物語岩蔭「―事ども仰せらるるに」

あべ‐いそお【安部磯雄】‥ヲ

社会運動家・政治家。福岡生れ。同志社卒。アメリカ留学後、同志社・早大教授を歴任。キリスト教ユニテリアン派の思想に拠る社会主義者で、社会民主党・社会民衆党・社会大衆党に参加、代議士。野球の振興にも貢献。(1865〜1949)

安部磯雄

提供:毎日新聞社

⇒アフリカ【Africa・阿弗利加】

アフリカ‐だいちこうたい【アフリカ大地溝帯】

アフリカ東部を南北に縦貫する大きな地溝帯。幅50キロメートル、深さ2000メートル、延長6000キロメートルに及ぶ。2列の正断層に挟まれた中間部分が陥没して生じ、その中に多数の火山や湖がある。ここを中心として大陸(地殻)が東西方向に分裂しつつある。

⇒アフリカ【Africa・阿弗利加】

アフリカ‐チューリップ‐の‐き【アフリカチューリップの樹】

(→)カエンボクの別名。

⇒アフリカ【Africa・阿弗利加】

アフリカ‐とういつ‐きこう【アフリカ統一機構】

(Organization of African Unity)「アフリカ連合」参照。

⇒アフリカ【Africa・阿弗利加】

アフリカ‐の‐つの【アフリカの角】

(Horn of Africa)アフリカ大陸北東部、サイの角状に突出する地域の称。エリトリア・ジブチ・エチオピア・ソマリアから成る。住民の民族的・宗教的構成が複雑。

⇒アフリカ【Africa・阿弗利加】

アフリカ‐ぶんかつ【アフリカ分割】

19世紀後半〜20世紀前半、英仏など欧米列強が競合・対立しながらアフリカを分割・植民地化したこと。

⇒アフリカ【Africa・阿弗利加】

アフリカ‐まいまい【アフリカ蝸牛】‥マヒマヒ

アフリカマイマイ科の世界最大のカタツムリ。殻高10センチメートルになる。東アフリカ原産だが、東南アジアから南西諸島・小笠原や南洋諸島などに拡がり、食用のため各地に持ち込まれ、農作物に大きな被害を与えている。

⇒アフリカ【Africa・阿弗利加】

アフリカ‐れんごう【アフリカ連合】‥ガフ

(African Union)アフリカ諸国の国際機構。アフリカ諸国の統一と連帯、人権保障、紛争の予防・解決などをめざす。1963年アフリカ統一機構(OAU)として設立。2002年改組され、現名となる。本部はアジス‐アベバ。加盟53カ国(2006)。AU

⇒アフリカ【Africa・阿弗利加】

アフリカン‐アメリカン【African-American】

アフリカ系アメリカ人。アフリカ人を祖先とする、アメリカ住民。アフロ‐アメリカン。

アプリケ【appliqué フランス】

⇒アップリケ

アプリケーション【application】

(適用・応用の意)アプリケーション‐プログラムの略。コンピューターで、使用者の業務に応じて作成されたプログラム。

アプリケーター【applicator】

薬・化粧品・塗料などの塗布器具・容器。

あぶり‐こ【炙り子・焙籠】

①炭火の上に伏せて置き、着物を乾かしまたは温めるのに用いる竹籠。あぶりかご。

②餅などを焼く鉄製の網または棒。

アブリコソフ【Alexei Alexeevich Abrikosov】

ロシアの物理学者。大電流を流しても超伝導状態を維持することができ、強力な電磁石となる第二種超伝導体の磁束線構造を1957年に予言し、その後の超伝導体の開発に貢献。ノーベル賞。(1928〜)

アプリコット【apricot】

杏あんず。

あぶり‐だし【炙り出し】

白紙に明礬みょうばん・塩化コバルトなどの溶液で文字や絵を書いておき、火にあぶってあらわすもの。

あぶり‐だ・す【炙り出す】

〔他五〕

①薬品で書いた文字や絵を火であぶって浮かび上がらせる。→あぶりだし。

②不明な点を除いていって明らかにする。「社会の裏側を―・す」

あぶり‐どうふ【焙り豆腐】

(→)焼豆腐1に同じ。

アフリマン【Ahriman ペルシア】

ゾロアスター教の悪神。アーリマン。アフレマン。

あぶり‐もの【炙り物】

火にあてて焼いたもの。特に、あぶった魚肉。やきざかな。

あぶり‐やき【炙り焼き】

直火であぶって焼くこと。ロースト。

あふ・る【溢る】

〔自下二〕

⇒あふれる(下一)

あふ・る【煽る】

〔他四〕

⇒あおる

あぶ・る【焙る・炙る】

〔他五〕

火にあてて軽く焼く。火にあてて温め乾かす。万葉集9「―・り干す人もあれやも濡衣ぬれぎぬを家には遣らな旅のしるしに」。「するめを―・る」「ストーブで手を―・る」

あぶ・る【溢る】

〔自下二〕

⇒あぶれる(下一)

アプルーブ【approve】

(「是認する」「承認する」の意)ゴルフで、アテストされたスコアカードに競技者が同意の署名をすること。

アプレ【après フランス】

(「…の後」の意)(→)アプレゲール2の略。

⇒アプレ‐ゲール【après-guerre フランス】

アプレイウス【Lucius Apuleius】

ローマ帝政期の作家。伝奇小説「黄金の驢馬」(原題「変身物語」。特にその中の挿話「クピドとプシケ」は有名)など。(125頃〜 )

アプレ‐ゲール【après-guerre フランス】

(戦後の意)

①第一次大戦後、フランスを中心として興った文学上・芸術上の新しい傾向。

②転じて、第二次大戦後の若者の放恣で退廃的な傾向。また、その傾向の人。戦後派。アプレ。

↔アバン‐ゲール

⇒アプレ【après フランス】

アフ‐レコ

(和製語。after recordingから)映画やテレビで、画面だけを先に撮影し、後から声や音を録音すること。↔プリ‐レコ

あふれ・でる【溢れ出る】

〔自下一〕

①いっぱいになって入りきれずに外へこぼれ出る。「場外まで―・でた観衆」

②才気などが隠されず目立つ。「―・でる才能」

あぶれ‐もの【溢れ者】

①無頼でもてあまされている者。無法者。狭衣物語4「さやうなる―出でくまじげなる世にこそ」

②仕事などにありつけなかった者。

あふ・れる【溢れる】

〔自下一〕[文]あふ・る(下二)

(古くはアブレル)いっぱいになって外に出る。中に入りきれず外に出てくる。満ち満ちている。〈日葡辞書〉。「湯が―・れる」「会場に人が―・れる」「才気―・れる作品」

あぶ・れる【溢れる】

〔自下一〕[文]あぶ・る(下二)

①余ってこぼれる。また、散らばっている。点在する。万葉集11「葦鴨のすだく池水―・るとも」。平家物語2「淀・羽束師・宇治…芹生の里と―・れゐたるつはもの共」

②脱落してはみ出す。落ちぶれてさすらう。零落する。源氏物語橋姫「行末遠き人はおち―・れて」

③あばれる。春雨物語「今は―・れに―・れて親も兄も谷の流れにけおとして」

④余されて不用になる。仕事にありつけない。また、狩りや釣りで、獲物にありつけない。「仕事に―・れる」

アフロ【Afro】

①「アフリカの」の意。

②アフロヘアの略。

⇒アフロ‐アジア‐ごぞく【アフロアジア語族】

⇒アフロ‐アメリカン【Afro-American】

⇒アフロ‐ヘア【Afro hair (style)】

アフロ‐アジア‐ごぞく【アフロアジア語族】

(Afro-Asiatic)北アフリカから西南アジアにかけての地域に分布する言語群の総称。従来の「ハム‐セム語族」に代わる称。セム語派(アラビア語・ヘブライ語など)・古代エジプト語派・ベルベル語派(シルハ語など)・クシ語派(ソマリア語など)・チャド語派(ハウサ語など)の5語派を含む。

⇒アフロ【Afro】

アフロ‐アメリカン【Afro-American】

(→)アフリカン‐アメリカンに同じ。

⇒アフロ【Afro】

アプローチ【approach】

①接近すること。働きかけること。「希望する会社に―する」

②学問・研究で、対象への接近のしかた。研究法。「自然科学的―」

③門から玄関までの間。また、その通路。

④陸上競技・スキーで、ジャンプの助走区間。また、ボウリングで投球の助走路。

⑤ゴルフで、グリーン上のホールに向けて打つ打ち方。寄せ。アプローチ‐ショット。

アフロディテ【Aphroditē】

ギリシア神話の美・恋愛・豊穣の女神。ゼウスとディオネとの子とも、またウラノスの性器を浮かべる海の泡から生まれたともいう。のちにエロスの母。→ヴィーナス1

アフロ‐ヘア【Afro hair (style)】

ちりちりにちぢらせた髪をふんわりと丸いシルエットにまとめた髪型。1960年代、アメリカの黒人公民権運動の中から生まれた。アフロ。

⇒アフロ【Afro】

あべ【安倍・阿倍】

姓氏の一つ。古代の豪族。晴明の子孫は陰陽道おんようどうを家学とし、のち土御門つちみかど家と称した。

⇒あべ‐の‐くらはしまろ【阿倍倉梯麻呂】

⇒あべ‐の‐さだとう【安倍貞任】

⇒あべ‐の‐せいめい【安倍晴明】

⇒あべ‐の‐なかまろ【阿倍仲麻呂】

⇒あべ‐の‐ひらぶ【阿倍比羅夫】

⇒あべ‐の‐むねとう【安倍宗任】

⇒あべ‐の‐やすな【安倍保名】

⇒あべ‐の‐よりとき【安倍頼時】

⇒あべ‐よししげ【安倍能成】

あべ【安部】

姓氏の一つ。

⇒あべ‐いそお【安部磯雄】

⇒あべ‐こうぼう【安部公房】

あべ【阿部】

姓氏の一つ。

⇒あべ‐きんや【阿部謹也】

⇒あべ‐しょうおう【阿部将翁】

⇒あべ‐じろう【阿部次郎】

⇒あべ‐ただあき【阿部忠秋】

⇒あべ‐ともじ【阿部知二】

⇒あべ‐のぶや【阿部展也】

⇒あべ‐のぶゆき【阿部信行】

⇒あべ‐まさひろ【阿部正弘】

あ‐べい

アンベイ(アルベキの音便)のンを表記しない形。栄華物語岩蔭「―事ども仰せらるるに」

あべ‐いそお【安部磯雄】‥ヲ

社会運動家・政治家。福岡生れ。同志社卒。アメリカ留学後、同志社・早大教授を歴任。キリスト教ユニテリアン派の思想に拠る社会主義者で、社会民主党・社会民衆党・社会大衆党に参加、代議士。野球の振興にも貢献。(1865〜1949)

安部磯雄

提供:毎日新聞社

⇒あべ【安部】

あべいちぞく【阿部一族】

短編小説。森鴎外作。1913年(大正2)「中央公論」に発表。肥後藩主細川忠利の臣阿部弥一右衛門が主君の死に追腹を切った前後の経緯を描き、意地のありかたを問う。

→文献資料[阿部一族]

アペイロン【apeiron ギリシア】

〔哲〕「限界なきもの」の意。無限者。→アナクシマンドロス

あ‐べか‐めり

(アルベカルメリの音便アンベカンメリのンを表記しない形)あるようである。栄華物語月宴「東宮の御事あべかめる」

あべ‐かわ【安倍川】‥カハ

①静岡市西部を流れる川。静岡・山梨県境の安倍峠に発源し、駿河湾に注ぐ。長さ51キロメートル。

②安倍川餅の略。

⇒あべかわ‐かみこ【安倍川紙子】

⇒あべかわ‐もち【安倍川餅】

あべかわ‐かみこ【安倍川紙子】‥カハ‥

寛永年中、安倍山中から出る楮こうぞ紙をもって製し、駿府の新谷町で売り出したという紙子。日本永代蔵3「―に縮緬を仕出し、…此の所の名物となり」

⇒あべ‐かわ【安倍川】

あべかわ‐もち【安倍川餅】‥カハ‥

安倍川ほとりの名物。つきたての餅に黄粉きなこや餡あんをまぶしたもの。また、焼餅を湯・蜜などにつけ、黄粉と砂糖をまぶしたもの。あべかわ。

安倍川餅

撮影:関戸 勇

⇒あべ【安部】

あべいちぞく【阿部一族】

短編小説。森鴎外作。1913年(大正2)「中央公論」に発表。肥後藩主細川忠利の臣阿部弥一右衛門が主君の死に追腹を切った前後の経緯を描き、意地のありかたを問う。

→文献資料[阿部一族]

アペイロン【apeiron ギリシア】

〔哲〕「限界なきもの」の意。無限者。→アナクシマンドロス

あ‐べか‐めり

(アルベカルメリの音便アンベカンメリのンを表記しない形)あるようである。栄華物語月宴「東宮の御事あべかめる」

あべ‐かわ【安倍川】‥カハ

①静岡市西部を流れる川。静岡・山梨県境の安倍峠に発源し、駿河湾に注ぐ。長さ51キロメートル。

②安倍川餅の略。

⇒あべかわ‐かみこ【安倍川紙子】

⇒あべかわ‐もち【安倍川餅】

あべかわ‐かみこ【安倍川紙子】‥カハ‥

寛永年中、安倍山中から出る楮こうぞ紙をもって製し、駿府の新谷町で売り出したという紙子。日本永代蔵3「―に縮緬を仕出し、…此の所の名物となり」

⇒あべ‐かわ【安倍川】

あべかわ‐もち【安倍川餅】‥カハ‥

安倍川ほとりの名物。つきたての餅に黄粉きなこや餡あんをまぶしたもの。また、焼餅を湯・蜜などにつけ、黄粉と砂糖をまぶしたもの。あべかわ。

安倍川餅

撮影:関戸 勇

⇒あべ‐かわ【安倍川】

あべ‐きんや【阿部謹也】

歴史学者。東京生れ。一橋大学教授・学長。日本における中世ヨーロッパ社会史研究を開拓。著「ハーメルンの笛吹き男」「中世の窓から」「『世間』とは何か」など。(1935〜2006)

⇒あべ【阿部】

あべ‐こうぼう【安部公房】‥バウ

小説家・劇作家。本名、公房きみふさ。東京生れ。中国瀋陽(旧、奉天)育ち。東大医学部卒。超現実的作風で人間存在の不安を描き前衛文学の旗手となり、国際的名声を博す。小説「壁―S・カルマ氏の犯罪」「砂の女」など。演劇・映画にも活躍。(1924〜1993)

安部公房

撮影:田沼武能

⇒あべ‐かわ【安倍川】

あべ‐きんや【阿部謹也】

歴史学者。東京生れ。一橋大学教授・学長。日本における中世ヨーロッパ社会史研究を開拓。著「ハーメルンの笛吹き男」「中世の窓から」「『世間』とは何か」など。(1935〜2006)

⇒あべ【阿部】

あべ‐こうぼう【安部公房】‥バウ

小説家・劇作家。本名、公房きみふさ。東京生れ。中国瀋陽(旧、奉天)育ち。東大医学部卒。超現実的作風で人間存在の不安を描き前衛文学の旗手となり、国際的名声を博す。小説「壁―S・カルマ氏の犯罪」「砂の女」など。演劇・映画にも活躍。(1924〜1993)

安部公房

撮影:田沼武能

⇒あべ【安部】

あべ‐こべ

物事の順序や位置が、本来のあり方と逆であるさま。「ナイフとフォークの置き方が―だ」「話が―だ」「―の方向へ進む」

あ‐べし

アンベシ(アルベシの音便)のンを表記しない形。栄華物語初花「あべき限り絵に書きたる」

あべ‐しょうおう【阿部将翁】‥シヤウヲウ

江戸中期の本草学者。盛岡の人。名は照任、通称は友之進。幕府の採薬使として、諸国に薬草を採集、蝦夷えぞに及ぶ。著「本草綱目類考」「採薬使記」など。( 〜1753)

⇒あべ【阿部】

あべ‐じろう【阿部次郎】‥ラウ

哲学者・評論家。山形生れ。東大卒。東北大学教授。漱石に師事し、反自然主義の文芸評論を発表。大正教養主義の一人として「三太郎の日記」「人格主義」で個人主義的理想主義を説いた。(1883〜1959)

阿部次郎

提供:毎日新聞社

⇒あべ【安部】

あべ‐こべ

物事の順序や位置が、本来のあり方と逆であるさま。「ナイフとフォークの置き方が―だ」「話が―だ」「―の方向へ進む」

あ‐べし

アンベシ(アルベシの音便)のンを表記しない形。栄華物語初花「あべき限り絵に書きたる」

あべ‐しょうおう【阿部将翁】‥シヤウヲウ

江戸中期の本草学者。盛岡の人。名は照任、通称は友之進。幕府の採薬使として、諸国に薬草を採集、蝦夷えぞに及ぶ。著「本草綱目類考」「採薬使記」など。( 〜1753)

⇒あべ【阿部】

あべ‐じろう【阿部次郎】‥ラウ

哲学者・評論家。山形生れ。東大卒。東北大学教授。漱石に師事し、反自然主義の文芸評論を発表。大正教養主義の一人として「三太郎の日記」「人格主義」で個人主義的理想主義を説いた。(1883〜1959)

阿部次郎

提供:毎日新聞社

→作品:『三太郎の日記』

⇒あべ【阿部】

あべ‐しんとう【安倍神道】‥タウ

(→)土御門つちみかど神道に同じ。

アペタイザー【appetizer】

西洋料理で、食欲増進のための食前酒または前菜のこと。

あべ‐ただあき【阿部忠秋】

江戸幕府前期の老中。武蔵国忍おし藩主。4代将軍家綱を補佐し、慶安事件、明暦の江戸大火などに善処。(1602〜1675)

⇒あべ【阿部】

あべ‐たちばな【阿倍橘】

果実の名。柑橘類の一種で、ミカンまたはクネンボとされる。万葉集11「うましもの―の苔むすまでに」

あべ‐ちゃ【安倍茶】

静岡県安倍川の流域に産する煎茶。本山茶。好色一代女4「中間買の―」

アベック【avec フランス】

(前置詞で「…とともに」の意)男女、特に恋人同士の二人づれ。

アペックス‐うんちん【アペックス運賃】

(アペックス(APEX)はadvance purchase excursionの略)国際航空運賃の割引制度の一つ。出発の一定日数前の予約・発券等の終了を条件とし、それ以降の変更は制限される。

アヘッド【ahead】

(「先んじて」の意)野球などで、得点の上で先行していること。

あべ‐ともじ【阿部知二】

小説家。岡山県生れ。東大卒。知的な手法と自由主義的な態度で「冬の宿」「風雪」などに昭和10年代の知識人の実態を描く。ほかに「黒い影」など。(1903〜1973)

阿部知二

撮影:田沼武能

→作品:『三太郎の日記』

⇒あべ【阿部】

あべ‐しんとう【安倍神道】‥タウ

(→)土御門つちみかど神道に同じ。

アペタイザー【appetizer】

西洋料理で、食欲増進のための食前酒または前菜のこと。

あべ‐ただあき【阿部忠秋】

江戸幕府前期の老中。武蔵国忍おし藩主。4代将軍家綱を補佐し、慶安事件、明暦の江戸大火などに善処。(1602〜1675)

⇒あべ【阿部】

あべ‐たちばな【阿倍橘】

果実の名。柑橘類の一種で、ミカンまたはクネンボとされる。万葉集11「うましもの―の苔むすまでに」

あべ‐ちゃ【安倍茶】

静岡県安倍川の流域に産する煎茶。本山茶。好色一代女4「中間買の―」

アベック【avec フランス】

(前置詞で「…とともに」の意)男女、特に恋人同士の二人づれ。

アペックス‐うんちん【アペックス運賃】

(アペックス(APEX)はadvance purchase excursionの略)国際航空運賃の割引制度の一つ。出発の一定日数前の予約・発券等の終了を条件とし、それ以降の変更は制限される。

アヘッド【ahead】

(「先んじて」の意)野球などで、得点の上で先行していること。

あべ‐ともじ【阿部知二】

小説家。岡山県生れ。東大卒。知的な手法と自由主義的な態度で「冬の宿」「風雪」などに昭和10年代の知識人の実態を描く。ほかに「黒い影」など。(1903〜1973)

阿部知二

撮影:田沼武能

⇒あべ【阿部】

アベニュー【avenue】

大通り。並木道。

アペニン【Apennines】

イタリア半島の脊梁せきりょう山脈。長さ約1300キロメートル。大理石の産地。

あべの【阿倍野】

大阪市南部の地。阿倍野区から住吉区にわたる。1338年(暦応1)北畠顕家戦死の地と伝え、阿部野神社や住吉神社・天下茶屋などがある。天王寺駅一帯は一大交通ターミナル。

あべ‐の‐うだいじん【阿部右大臣】

竹取物語中の人物。かぐや姫に求婚する一人。

あべ‐の‐くらはしまろ【阿倍倉梯麻呂】

孝徳天皇の時代の左大臣。内麻呂ともいう。( 〜649)

⇒あべ【安倍・阿倍】

あべ‐の‐さだとう【安倍貞任】‥タフ

平安中期の豪族。頼時の子。宗任の兄。厨川くりやがわ次郎と称す。前九年の役で源頼義・義家と戦い、厨川柵で敗死。(1019〜1062)

⇒あべ【安倍・阿倍】

あべ‐の‐せいめい【安倍晴明】

平安中期の陰陽家。よく識神しきがみを使い、あらゆることを未然に知ったと伝える。伝説が多い。著「占事略決」。(921〜1005)

⇒あべ【安倍・阿倍】

あべ‐の‐なかまろ【阿倍仲麻呂】

(「安倍」とも)奈良時代の貴族。716年(霊亀2)遣唐留学生に選ばれ翌年留学。唐名、朝衡・晁衡。博学宏才、玄宗皇帝に寵遇され、また海難に帰国をはばまれて在唐五十余年、その間節度使として安南に赴き、治績をあげた。唐の長安で没。「天の原ふりさけ見れば春日なる三笠の山に出でし月かも」の歌は有名。(698〜770)

⇒あべ【安倍・阿倍】

あべ‐の‐ひらぶ【阿倍比羅夫】

古代の武人。658年頃、日本海沿岸の蝦夷えぞ・粛慎みしはせを討ち、661・663年には百済を助けて唐や新羅と戦った。

⇒あべ【安倍・阿倍】

あべ‐のぶや【阿部展也】

洋画家。新潟県生れ。美術文化協会に加わる。第二次大戦後ローマに移り作品を発表。写真批評にもたずさわる。(1913〜1971)

⇒あべ【阿部】

あべ‐のぶゆき【阿部信行】

軍人・政治家。金沢生れ。浜口内閣宇垣陸相の下に次官、陸相代理。1939年首相兼外相。朝鮮総督・翼賛政治会総裁。(1875〜1953)

⇒あべ【阿部】

あべ‐の‐むねとう【安倍宗任】‥タフ

平安中期の豪族。頼時の子。貞任の弟。鳥海とりうみ三郎。前九年の役で源頼義と戦って敗れ、いったん京都に連行されたが、のち大宰府に移され、出家。松浦党はその後裔という。生没年未詳。

⇒あべ【安倍・阿倍】

あべ‐の‐やすな【安倍保名】

浄瑠璃「葛の葉」中の人物。保名。

⇒あべ【安倍・阿倍】

あべ‐の‐よりとき【安倍頼時】

平安中期、陸奥の豪族。初名、頼良。貞任・宗任の父。奥六郡の俘囚長として蝦夷を統率。陸奥守源頼義に攻められ、敗れて流矢に当たり鳥海柵とりのみのきに没。( 〜1057)

⇒あべ【安倍・阿倍】

アベベ【Abebe Bikila】

エチオピアのマラソン走者。1960・64年のオリンピック大会で初の2連覇を達成。60年のローマ大会では裸足で走り「裸足の英雄」といわれた。(1932〜1973)

アベベ(1)

提供:ullstein bild/APL

⇒あべ【阿部】

アベニュー【avenue】

大通り。並木道。

アペニン【Apennines】

イタリア半島の脊梁せきりょう山脈。長さ約1300キロメートル。大理石の産地。

あべの【阿倍野】

大阪市南部の地。阿倍野区から住吉区にわたる。1338年(暦応1)北畠顕家戦死の地と伝え、阿部野神社や住吉神社・天下茶屋などがある。天王寺駅一帯は一大交通ターミナル。

あべ‐の‐うだいじん【阿部右大臣】

竹取物語中の人物。かぐや姫に求婚する一人。

あべ‐の‐くらはしまろ【阿倍倉梯麻呂】

孝徳天皇の時代の左大臣。内麻呂ともいう。( 〜649)

⇒あべ【安倍・阿倍】

あべ‐の‐さだとう【安倍貞任】‥タフ

平安中期の豪族。頼時の子。宗任の兄。厨川くりやがわ次郎と称す。前九年の役で源頼義・義家と戦い、厨川柵で敗死。(1019〜1062)

⇒あべ【安倍・阿倍】

あべ‐の‐せいめい【安倍晴明】

平安中期の陰陽家。よく識神しきがみを使い、あらゆることを未然に知ったと伝える。伝説が多い。著「占事略決」。(921〜1005)

⇒あべ【安倍・阿倍】

あべ‐の‐なかまろ【阿倍仲麻呂】

(「安倍」とも)奈良時代の貴族。716年(霊亀2)遣唐留学生に選ばれ翌年留学。唐名、朝衡・晁衡。博学宏才、玄宗皇帝に寵遇され、また海難に帰国をはばまれて在唐五十余年、その間節度使として安南に赴き、治績をあげた。唐の長安で没。「天の原ふりさけ見れば春日なる三笠の山に出でし月かも」の歌は有名。(698〜770)

⇒あべ【安倍・阿倍】

あべ‐の‐ひらぶ【阿倍比羅夫】

古代の武人。658年頃、日本海沿岸の蝦夷えぞ・粛慎みしはせを討ち、661・663年には百済を助けて唐や新羅と戦った。

⇒あべ【安倍・阿倍】

あべ‐のぶや【阿部展也】

洋画家。新潟県生れ。美術文化協会に加わる。第二次大戦後ローマに移り作品を発表。写真批評にもたずさわる。(1913〜1971)

⇒あべ【阿部】

あべ‐のぶゆき【阿部信行】

軍人・政治家。金沢生れ。浜口内閣宇垣陸相の下に次官、陸相代理。1939年首相兼外相。朝鮮総督・翼賛政治会総裁。(1875〜1953)

⇒あべ【阿部】

あべ‐の‐むねとう【安倍宗任】‥タフ

平安中期の豪族。頼時の子。貞任の弟。鳥海とりうみ三郎。前九年の役で源頼義と戦って敗れ、いったん京都に連行されたが、のち大宰府に移され、出家。松浦党はその後裔という。生没年未詳。

⇒あべ【安倍・阿倍】

あべ‐の‐やすな【安倍保名】

浄瑠璃「葛の葉」中の人物。保名。

⇒あべ【安倍・阿倍】

あべ‐の‐よりとき【安倍頼時】

平安中期、陸奥の豪族。初名、頼良。貞任・宗任の父。奥六郡の俘囚長として蝦夷を統率。陸奥守源頼義に攻められ、敗れて流矢に当たり鳥海柵とりのみのきに没。( 〜1057)

⇒あべ【安倍・阿倍】

アベベ【Abebe Bikila】

エチオピアのマラソン走者。1960・64年のオリンピック大会で初の2連覇を達成。60年のローマ大会では裸足で走り「裸足の英雄」といわれた。(1932〜1973)

アベベ(1)

提供:ullstein bild/APL

アベベ(2)

提供:ullstein bild/APL

アベベ(2)

提供:ullstein bild/APL

あべ‐まき【棈】

ブナ科の落葉高木。西日本に多く自生。高さ約15メートル。葉はクヌギに似るが、裏に毛がある。雌雄同株。5月頃黄褐色の花を開く。果実はクヌギよりも大。コルク層が厚く、10センチメートルにも達する。樹皮はコルクガシ(南欧産)の代用、材は薪炭用。

あべまき

あべ‐まき【棈】

ブナ科の落葉高木。西日本に多く自生。高さ約15メートル。葉はクヌギに似るが、裏に毛がある。雌雄同株。5月頃黄褐色の花を開く。果実はクヌギよりも大。コルク層が厚く、10センチメートルにも達する。樹皮はコルクガシ(南欧産)の代用、材は薪炭用。

あべまき

あべ‐まさひろ【阿部正弘】

幕末の老中。備後福山藩主。ペリーの開国要求に際し、諸大名・幕臣に諮問し、幕政の転換をはかる。日米和親条約を結び、洋学所・海軍伝習所・講武所を創設。(1819〜1857)

⇒あべ【阿部】

アベ‐マリア【Ave Maria ラテン】

⇒アヴェ‐マリア

あべ‐よししげ【安倍能成】

哲学者・教育家。松山生れ。東大卒。京城大教授・一高校長を経て、第二次大戦後文相・学習院長。夏目漱石の門下。著「カントの実践哲学」「西洋道徳思想史」「岩波茂雄伝」など。(1883〜1966)

安倍能成

撮影:田村 茂

あべ‐まさひろ【阿部正弘】

幕末の老中。備後福山藩主。ペリーの開国要求に際し、諸大名・幕臣に諮問し、幕政の転換をはかる。日米和親条約を結び、洋学所・海軍伝習所・講武所を創設。(1819〜1857)

⇒あべ【阿部】

アベ‐マリア【Ave Maria ラテン】

⇒アヴェ‐マリア

あべ‐よししげ【安倍能成】

哲学者・教育家。松山生れ。東大卒。京城大教授・一高校長を経て、第二次大戦後文相・学習院長。夏目漱石の門下。著「カントの実践哲学」「西洋道徳思想史」「岩波茂雄伝」など。(1883〜1966)

安倍能成

撮影:田村 茂

⇒あべ【安倍・阿倍】

アベラール【Pierre Abélard】

フランスのスコラ哲学者・神学者。普遍に関して、洗練された唯名論を提示し弁証論的方法論を企て、意図を重視する倫理学を主張した。最も鋭利な中世思想家の一人。エロイーズとの恋愛事件は有名。ペトルス=アベラルドゥス。(1079〜1142)

アベリア【Abelia ラテン】

スイカズラ科の常緑低木。特に中国原産種をもとにした園芸種をさす。高さ1〜2メートル。小枝は鮮紅色で、卵形の葉を対生。6月から11月白色や淡紅色の鐘形の小花をつける。ハナゾノツクバネウツギ。

アペリチフ【apéritif フランス】

食欲をそそるために食前に飲むベルモット・カンパリなどの酒。食前酒。

アベル【Abel】

旧約聖書の創世記に記されているアダムとエバとの子。→カイン

アベレージ【average】

①平均。標準。水準。

②野球で、打率・防御率など。

あ‐へん【阿片・鴉片】

(英語opiumの中国語の音訳から)ケシの未熟な果殻に傷をつけた時に分泌する乳状液を乾燥して得たゴム様物質。モルヒネ・コデイン・パパベリン・ノスカピンなど種々のアルカロイドを含み、鎮痛・催眠作用を呈する。代表的な麻薬であり、日本では、あへん法(1954年制定)により、阿片の採取・所持・輸出入・売買を規制。→阿片中毒。

⇒あへん‐くつ【阿片窟】

⇒あへん‐せんそう【阿片戦争】

⇒あへん‐タバコ【阿片煙草】

⇒あへん‐ちゅうどく【阿片中毒】

あへん‐くつ【阿片窟】

阿片を吸煙させる秘密の場所。

⇒あ‐へん【阿片・鴉片】

あへん‐せんそう【阿片戦争】‥サウ

1840〜42年、清朝の阿片禁輸措置からイギリスと清国との間に起こった戦争。清国が敗北し、列強との不平等条約締結、中国の半植民地化の起点となる。→南京条約。

⇒あ‐へん【阿片・鴉片】

あへん‐タバコ【阿片煙草】

阿片を入れて製したタバコ。

⇒あ‐へん【阿片・鴉片】

あへん‐ちゅうどく【阿片中毒】

阿片の吸飲によって起こる中毒作用。急性中毒では悪心おしん・嘔吐・めまいを生じ昏睡・呼吸麻痺に陥る。慢性中毒では神経・精神症状が強く、阿片を渇望し、与えないと禁断症状を起こす。

⇒あ‐へん【阿片・鴉片】

アベンチュリン【aventurine】

石英の一種。赤鉄鉱・雲母の細片を含み、黄・紅・緑・白・銀または褐色で点々として赤色の光輝を放つので装飾に用いる。砂金石。

あへんど

(アヘントウ・アヘンドウとも)(→)「あいへんどう(相返答)」に同じ。浄瑠璃、心中二つ腹帯「頤おとがいのかいだるい程詫びれども、―も打たれぬは侮つての儀か」

あほ

⇒あほう

あ‐ぼ【阿母】

①母を親しみ敬っていう称。おかあさん。↔阿父。

②乳母の称。

アポ

アポイントメントの略。「3時に―を入れる」

アポイント

アポイントメントの略。アポ。

アポイントメント【appointment】

面会・会合などの約束。アポイント。アポ。「―を取る」

あ‐ほう【阿房】‥ハウ

(「阿呆」とも書く)愚かであるさま。ばかなこと。また、そのような人。あほ。日葡辞書「アハウヲイウ」。「踊る―に見る―」

⇒あほう‐いも【阿房芋】

⇒あほう‐がらす【阿房烏】

⇒あほう‐くさ・い【阿房臭い】

⇒あほう‐ぐち【阿房口】

⇒あほう‐ぐるい【阿房狂い】

⇒あほう‐じに【阿房死に】

⇒あほう‐ぢから【阿房力】

⇒あほう‐づら【阿房面】

⇒あほう‐どり【信天翁・阿房鳥】

⇒あほう‐ばらい【阿房払い】

⇒あほう‐りちぎ【阿房律儀】

⇒阿房が酢に酔ったよう

⇒阿房桁叩く

⇒阿房に付ける薬なし

⇒阿房の足下づかい

⇒阿房の三杯汁

⇒阿房の鼻毛で蜻蛉をつなぐ

⇒阿房の話しぐい

⇒阿房の一つ覚え

あ‐ぼう【阿防・阿傍】‥バウ

〔仏〕地獄の獄卒。牛頭で手は人のごとく、脚は牛に似て力が強い。暴悪なること羅刹らせつの如しという。阿防羅刹。

あほう‐いも【阿房芋】‥ハウ‥

(手入れが悪くても子芋を多くつけることから)ジャガイモの異称。

⇒あ‐ほう【阿房】

⇒あべ【安倍・阿倍】

アベラール【Pierre Abélard】

フランスのスコラ哲学者・神学者。普遍に関して、洗練された唯名論を提示し弁証論的方法論を企て、意図を重視する倫理学を主張した。最も鋭利な中世思想家の一人。エロイーズとの恋愛事件は有名。ペトルス=アベラルドゥス。(1079〜1142)

アベリア【Abelia ラテン】

スイカズラ科の常緑低木。特に中国原産種をもとにした園芸種をさす。高さ1〜2メートル。小枝は鮮紅色で、卵形の葉を対生。6月から11月白色や淡紅色の鐘形の小花をつける。ハナゾノツクバネウツギ。

アペリチフ【apéritif フランス】

食欲をそそるために食前に飲むベルモット・カンパリなどの酒。食前酒。

アベル【Abel】

旧約聖書の創世記に記されているアダムとエバとの子。→カイン

アベレージ【average】

①平均。標準。水準。

②野球で、打率・防御率など。

あ‐へん【阿片・鴉片】

(英語opiumの中国語の音訳から)ケシの未熟な果殻に傷をつけた時に分泌する乳状液を乾燥して得たゴム様物質。モルヒネ・コデイン・パパベリン・ノスカピンなど種々のアルカロイドを含み、鎮痛・催眠作用を呈する。代表的な麻薬であり、日本では、あへん法(1954年制定)により、阿片の採取・所持・輸出入・売買を規制。→阿片中毒。

⇒あへん‐くつ【阿片窟】

⇒あへん‐せんそう【阿片戦争】

⇒あへん‐タバコ【阿片煙草】

⇒あへん‐ちゅうどく【阿片中毒】

あへん‐くつ【阿片窟】

阿片を吸煙させる秘密の場所。

⇒あ‐へん【阿片・鴉片】

あへん‐せんそう【阿片戦争】‥サウ

1840〜42年、清朝の阿片禁輸措置からイギリスと清国との間に起こった戦争。清国が敗北し、列強との不平等条約締結、中国の半植民地化の起点となる。→南京条約。

⇒あ‐へん【阿片・鴉片】

あへん‐タバコ【阿片煙草】

阿片を入れて製したタバコ。

⇒あ‐へん【阿片・鴉片】

あへん‐ちゅうどく【阿片中毒】

阿片の吸飲によって起こる中毒作用。急性中毒では悪心おしん・嘔吐・めまいを生じ昏睡・呼吸麻痺に陥る。慢性中毒では神経・精神症状が強く、阿片を渇望し、与えないと禁断症状を起こす。

⇒あ‐へん【阿片・鴉片】

アベンチュリン【aventurine】

石英の一種。赤鉄鉱・雲母の細片を含み、黄・紅・緑・白・銀または褐色で点々として赤色の光輝を放つので装飾に用いる。砂金石。

あへんど

(アヘントウ・アヘンドウとも)(→)「あいへんどう(相返答)」に同じ。浄瑠璃、心中二つ腹帯「頤おとがいのかいだるい程詫びれども、―も打たれぬは侮つての儀か」

あほ

⇒あほう

あ‐ぼ【阿母】

①母を親しみ敬っていう称。おかあさん。↔阿父。

②乳母の称。

アポ

アポイントメントの略。「3時に―を入れる」

アポイント

アポイントメントの略。アポ。

アポイントメント【appointment】

面会・会合などの約束。アポイント。アポ。「―を取る」

あ‐ほう【阿房】‥ハウ

(「阿呆」とも書く)愚かであるさま。ばかなこと。また、そのような人。あほ。日葡辞書「アハウヲイウ」。「踊る―に見る―」

⇒あほう‐いも【阿房芋】

⇒あほう‐がらす【阿房烏】

⇒あほう‐くさ・い【阿房臭い】

⇒あほう‐ぐち【阿房口】

⇒あほう‐ぐるい【阿房狂い】

⇒あほう‐じに【阿房死に】

⇒あほう‐ぢから【阿房力】

⇒あほう‐づら【阿房面】

⇒あほう‐どり【信天翁・阿房鳥】

⇒あほう‐ばらい【阿房払い】

⇒あほう‐りちぎ【阿房律儀】

⇒阿房が酢に酔ったよう

⇒阿房桁叩く

⇒阿房に付ける薬なし

⇒阿房の足下づかい

⇒阿房の三杯汁

⇒阿房の鼻毛で蜻蛉をつなぐ

⇒阿房の話しぐい

⇒阿房の一つ覚え

あ‐ぼう【阿防・阿傍】‥バウ

〔仏〕地獄の獄卒。牛頭で手は人のごとく、脚は牛に似て力が強い。暴悪なること羅刹らせつの如しという。阿防羅刹。

あほう‐いも【阿房芋】‥ハウ‥

(手入れが悪くても子芋を多くつけることから)ジャガイモの異称。

⇒あ‐ほう【阿房】

広辞苑に「油を流したよう」で始まるの検索結果 1-1。