複数辞典一括検索+![]()

![]()

かんぜ【観世】クワン‥🔗⭐🔉

かんぜ【観世】クワン‥

(観阿弥の芸名から)

①観世座の略。

②観世流の略。

⇒かんぜ‐かせつ【観世華雪】

⇒かんぜ‐きよつぐ【観世清次】

⇒かんぜ‐こより【観世紙縒・観世紙縷】

⇒かんぜ‐ざ【観世座】

⇒かんぜ‐さこん【観世左近】

⇒かんぜ‐じる【観世汁】

⇒かんぜ‐だゆう【観世大夫】

⇒かんぜ‐てつのじょう【観世銕之丞】

⇒かんぜ‐ながとし【観世長俊】

⇒かんぜ‐のぶみつ【観世信光】

⇒かんぜ‐ひさお【観世寿夫】

⇒かんぜ‐ぶ【観世麩】

⇒かんぜ‐みず【観世水】

⇒かんぜ‐もときよ【観世元清】

⇒かんぜ‐もとしげ【観世元重】

⇒かんぜ‐もとまさ【観世元雅】

⇒かんぜ‐よしゆき【観世喜之】

⇒かんぜ‐より【観世縒】

⇒かんぜ‐りゅう【観世流】

かんぜおん【観世音】クワン‥🔗⭐🔉

かんぜおん【観世音】クワン‥

(梵語Avalokiteśvara 観察することに自在な者の意)「妙法蓮華経」普門品(観音経)などに説かれる菩薩。大慈大悲で衆生しゅじょうを済度することを本願とし、勢至菩薩と共に阿弥陀如来の脇侍。衆生の求めに応じて種々に姿を変えるとされ、三十三身が最も有名。また、六観音・三十三観音など、多くの変化へんげ観音が現れた。その住所は南海の補陀洛ふだらく山とされ、中国では普陀山、日本では那智山を当てる。観音かんのん。光世音。観自在。施無畏者。

かんぜおん‐じ【観世音寺】クワン‥🔗⭐🔉

かんぜおん‐じ【観世音寺】クワン‥

福岡県太宰府市大宰府址の東にある天台宗の寺。天智天皇の発願により創建、746年(天平18)完成。奈良の東大寺、下野の薬師寺と共に三戒壇の一つ。のち衰微して東大寺の末寺となる。現在は古い建物を残さないが、奈良時代の梵鐘、平安時代の優秀な木彫多数を蔵する。

かんぜ‐かせつ【観世華雪】クワン‥クワ‥🔗⭐🔉

かんぜ‐かせつ【観世華雪】クワン‥クワ‥

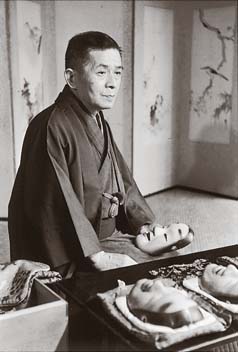

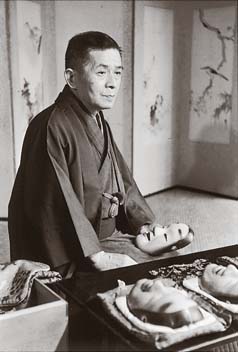

能楽師。シテ方観世流。東京の人。初名、織雄。6世銕之丞てつのじょう(清実きよちか)を襲名。晩年、弟に譲り華雪と号した。義兄梅若万三郎らと梅若流を樹立したが、後に復帰。(1884〜1959)

観世華雪

撮影:田沼武能

⇒かんぜ【観世】

⇒かんぜ【観世】

⇒かんぜ【観世】

⇒かんぜ【観世】

かんぜ‐きよつぐ【観世清次】クワン‥🔗⭐🔉

かんぜ‐きよつぐ【観世清次】クワン‥

観阿弥かんあみの実名。

⇒かんぜ【観世】

かんぜ‐こより【観世紙縒・観世紙縷】クワン‥🔗⭐🔉

かんぜ‐こより【観世紙縒・観世紙縷】クワン‥

(観世大夫が始めたものという。一説に、カンジンコヨリ(勧進紙縒)の訛で、勧進奉加者が名を細長い紙に書いて縒より、仏像の胎内などに納めたものに由来するという)紙を細長く切って縒ったもの。かみより。こより。かんぜより。かんじんより。かんじより。

⇒かんぜ【観世】

かんぜ‐ざ【観世座】クワン‥🔗⭐🔉

かんぜ‐ざ【観世座】クワン‥

猿楽の四座の一つ。大和猿楽四座の一つである結崎座ゆうざきざの後。大夫は観世姓を名のる。

⇒かんぜ【観世】

かんぜ‐さこん【観世左近】クワン‥🔗⭐🔉

かんぜ‐さこん【観世左近】クワン‥

能役者。シテ方観世流家元の通り名。

①身愛ただちか。9世。法名、黒雪。(1566〜1626)

②元章もとあきら。15世。謡曲の詞句を改訂(「明和の改正」という)。(1722〜1774)

③元滋もとしげ。24世。初名、清久。号、光雪。(1895〜1939)

⇒かんぜ【観世】

かんぜ‐じる【観世汁】クワン‥🔗⭐🔉

かんぜ‐じる【観世汁】クワン‥

薄く切った豆腐を味噌汁に入れ、水で溶いたくず粉でとろみをつけた料理。

⇒かんぜ【観世】

かんぜ‐だゆう【観世大夫】クワン‥ダイフ🔗⭐🔉

かんぜ‐だゆう【観世大夫】クワン‥ダイフ

観世座の長。すなわち、シテ方観世流の家元。

⇒かんぜ【観世】

かんぜ‐てつのじょう【観世銕之丞】クワン‥🔗⭐🔉

かんぜ‐てつのじょう【観世銕之丞】クワン‥

能役者。シテ方観世流分家の当主の通り名。

①(6世)観世華雪。

②(7世)初名、茂・織雄。雅雪と号す。(1898〜1988)

③(8世)初名、静夫。静雪と号す。(1931〜2000)

⇒かんぜ【観世】

かんぜ‐ながとし【観世長俊】クワン‥🔗⭐🔉

かんぜ‐ながとし【観世長俊】クワン‥

室町後期の能役者・能作者。観世座のワキ方。通称、弥次郎。観世信光の長男。「輪蔵」「大社」「正尊」など、にぎやかな能を作る。(1488〜1541)

⇒かんぜ【観世】

かんぜ‐のぶみつ【観世信光】クワン‥🔗⭐🔉

かんぜ‐のぶみつ【観世信光】クワン‥

室町後期の能役者・能作者。観世座の大鼓おおつづみ方。通称、小次郎。元重もとしげの7子。「玉井」「羅生門」「紅葉狩」「舟弁慶」など、にぎやかで華麗な能を多く作る。ほかに「遊行柳」「胡蝶」など。(1450〜1516)

⇒かんぜ【観世】

かんぜ‐ひさお【観世寿夫】クワン‥ヲ🔗⭐🔉

かんぜ‐ひさお【観世寿夫】クワン‥ヲ

能役者。シテ方観世流。7世銕之丞てつのじょうの長男。第二次大戦後を代表する能楽師。古典の再生に努めた。(1925〜1978)

⇒かんぜ【観世】

かんぜ‐ぶ【観世麩】クワン‥🔗⭐🔉

かんぜ‐ぶ【観世麩】クワン‥

焼麩やきふの一種。横断面に観世水に似た青い渦の模様がある。

⇒かんぜ【観世】

かんぜ‐みず【観世水】クワン‥ミヅ🔗⭐🔉

かんぜ‐みず【観世水】クワン‥ミヅ

(観世大夫の紋所だからいう)渦を巻いた水の文様。

⇒かんぜ【観世】

かんぜ‐もときよ【観世元清】クワン‥🔗⭐🔉

かんぜ‐もときよ【観世元清】クワン‥

世阿弥ぜあみの本名。

⇒かんぜ【観世】

かんぜ‐もとしげ【観世元重】クワン‥🔗⭐🔉

かんぜ‐もとしげ【観世元重】クワン‥

室町中期の能役者。足利義教・義政時代の名手。観世流3世。通称、三郎。法名、音阿弥おんなみ。世阿弥の弟四郎の子。はじめ世阿弥の養嗣子となるが、のち廃嫡されたらしく、義教の後援のもとに世阿弥の実子観世元雅と対立して圧倒した。(1398〜1467)

⇒かんぜ【観世】

かんぜ‐もとまさ【観世元雅】クワン‥🔗⭐🔉

かんぜ‐もとまさ【観世元雅】クワン‥

室町中期の能役者・能作者。通称、十郎。元清(世阿弥)の子。観世大夫3世だが、現家元の系図では代数に入れない。若年より名手とうたわれたが、早世。作「隅田川」「盛久」「弱法師よろぼし」など。(1400?〜1432)

⇒かんぜ【観世】

かんぜ‐よしゆき【観世喜之】クワン‥🔗⭐🔉

かんぜ‐よしゆき【観世喜之】クワン‥

能役者。シテ方観世流。

①(初世)観世銕之丞てつのじょう家の分家2代目。初代清之の養子。観世九皐きゅうこう会を主宰。(1885〜1940)

②(2世)初世の養子。本名、武雄。(1902〜1977)

⇒かんぜ【観世】

かんぜ‐より【観世縒】クワン‥🔗⭐🔉

かんぜ‐より【観世縒】クワン‥

(→)観世紙縒かんぜこよりに同じ。

⇒かんぜ【観世】

かんぜ‐りゅう【観世流】クワン‥リウ🔗⭐🔉

かんぜ‐りゅう【観世流】クワン‥リウ

①能楽のシテ方の流派。観阿弥を祖とする。

②能楽の小鼓方の流派。観世九郎豊次(1525〜1585)が宮増弥左衛門親賢(1482〜1556)から受けて創始。

③能楽の大鼓方の流派。観世弥三郎信方(1672〜1718)を祖とする。近年まで宝生錬三郎派といわれた。

④能楽の太鼓方の流派。観世与四郎吉国(1440〜1493)を祖とする。

⇒かんぜ【観世】

広辞苑に「観世」で始まるの検索結果 1-22。