複数辞典一括検索+![]()

![]()

わび【侘・詫び】🔗⭐🔉

わび【侘・詫び】

①思いわずらうこと。気落ちすること。落胆。万葉集4「今は吾は―そしにける」

②閑居を楽しむこと。また、その所。浄瑠璃、曾我扇八景「―のふせ屋の物ずき」

③閑寂な風趣。茶道・俳諧などでいう。さび。黄表紙、高漫斉行脚日記「とかく茶は―がおもでござります」

④(「詫び」と書く。思いわずらう意から)罪を謝すること。あやまること。また、そのことば。「お―の言葉」

▷「侘」と混用して、「佗」(「他」の本字)と書くことがある。

⇒詫びを入れる

わび‐い・る【詫び入る】🔗⭐🔉

わび‐い・る【詫び入る】

〔自五〕

ひたすらあやまる。

わび‐ごと【侘言・詫び言】🔗⭐🔉

わび‐ごと【侘言・詫び言】

(古くはワビコト)

①侘びしそうなことば。恨み言。かこちごと。源氏物語胡蝶「いられがましき―どもを」

②謝罪の言。あやまることば。また、辞退の言。ことわり。かくれ里「降参して、―をなし給はば赦すべし」。「―を言う」

わび‐ごと【侘事・詫び事】🔗⭐🔉

わび‐ごと【侘事・詫び事】

(古くはワビコト)

①わびしいことがら。散木奇歌集「―をたてぬきにして織る身と思へば」

②詫びること。わび。謝罪。

わび‐な・す【詫びなす】🔗⭐🔉

わび‐な・す【詫びなす】

〔自四〕

詫びをする。詫びを言う。雲萍雑志「さまざまに―・しけれども」

わ・びる【侘びる・詫びる】🔗⭐🔉

わ・びる【侘びる・詫びる】

〔自上一〕[文]わ・ぶ(上二)

①気落ちした様子を外に示す。がっくりする。万葉集15「ちりひぢの数にもあらぬ我ゆゑに思ひ―・ぶらむ妹がかなしさ」

②困りきる。迷惑がる。大和物語「国の司、民つかれ国滅びぬべしとなむ―・ぶると聞し召して」

③恨みかこつ。悲観して嘆く。他動詞的にも用いる。伊勢物語「男五条わたりなりける女を得ずなりにけることと―・びたりける人の返りごとに」。古今和歌集秋「秋の夜は露こそことに寒からし草むらごとに虫の―・ぶれば」。玉塵抄9「魯の国を―・びたぞ」

④気力を失って沈みこむ。淋しく心細い思いをする。万葉集4「さ夜中に友呼ぶ千鳥物思ふと―・び居る時に鳴きつつもとな」。古今和歌集雑「都人いかにととはば山高みはれぬ雲居に―・ぶと答へよ」

⑤失意の境遇にいる。零落している。拾遺和歌集物名「古は奢れりしかど―・びぬれば舎人が衣も今は着つべし」。玉塵抄4「杜詩は―・びたかなしい事ばかりぞ」

⑥(助けてくれるよう)嘆願する。福富長者物語「その御薬、まづ一度の芸、一つ勤むるほどたまはりてよ…としきりに―・ぶる」

⑦(「詫びる」と書く)(困惑のさまを示して)過失の許しを求める。あやまる。謝罪する。他動詞的にも用いる。天草本伊曾保物語「我幼少より少しの業をしたこともない、偏へに御免を蒙れ、と―・ぶれども各々憤り深うして」。玉塵抄16「罪を―・びて礼に出す宝は本の宝ではないぞ」。「泣いて―・びる」

⑧気の毒がる。ふびんがる。玉塵抄4「知りうとどもが来て笑止と云うて―・びたぞ」

⑨閑静な地で生活する。俗事から遠ざかる。謡曲、松風「此の須磨の浦に心あらん人は、わざとも―・びてこそ住むべけれ」

⑩(動詞連用形に付いて)…する気力を失う。…しかねて困惑する。万葉集11「里遠み恋ひ―・びにけり」。日葡辞書「ヒトヲタヅネワブル」「マチワブル」

○詫びを入れるわびをいれる

あやまる。謝罪する。夏目漱石、虞美人草「御機嫌に逆さからつた時は、必ず人を以て―のが世間である」

⇒わび【侘・詫び】

○詫びを入れるわびをいれる🔗⭐🔉

○詫びを入れるわびをいれる

あやまる。謝罪する。夏目漱石、虞美人草「御機嫌に逆さからつた時は、必ず人を以て―のが世間である」

⇒わび【侘・詫び】

わ‐ふ【和布】

①地のやわらかな布。

②若布わかめのこと。

わ・ぶ【侘ぶ・詫ぶ】

〔自上二〕

⇒わびる(上一)

わ‐ふう【和風】

①日本在来の風習。日本風。「―建築」↔洋風。

②おだやかな風。暖かな風。春風。

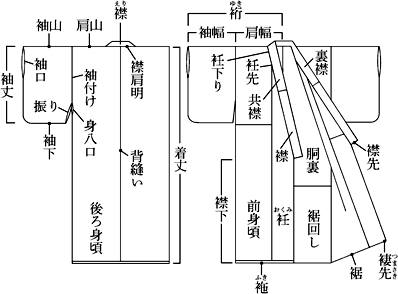

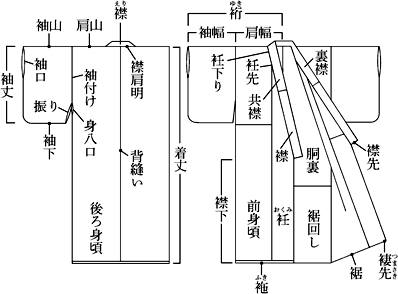

わ‐ふく【和服】

日本在来の衣服。きもの。「―の似合う女性」↔洋服

和服

わ‐ぶし【輪節】

生糸にある小さい輪状のふし。

わ‐ふつ【和仏】

①日本語と仏蘭西フランス語。

②和仏辞典の略。

⇒わふつ‐じてん【和仏辞典】

わふつ‐じてん【和仏辞典】

日本語からそれに相当するフランス語を引く辞書。

⇒わ‐ふつ【和仏】

ワフド‐とう【ワフド党】‥タウ

(Ḥizb al-Wafd アラビア)エジプトの政党。第一次大戦後のパリ講和会議に、イギリスからの独立を要求する代表団(ワフド)を送り、国民的な運動を組織。1920〜40年代の議会で活躍したが、52年の革命で禁止。78年新ワフド党として復活。

わぶ・る【侘ぶる】

〔自下二〕

わびしく思う。気落ちする。わびる。万葉集15「思ひ―・れて寝ぬる夜しそ多き」

わ‐ぶん【和文】

①日本語で書かれた文章。国文。

②和語で綴った文。平安時代仮名文の系統に属する文。雅文。

③日本の文字。和字。特に、仮名を指す。

⇒わぶん‐えいやく【和文英訳】

⇒わぶん‐たい【和文体】

わぶん‐えいやく【和文英訳】

日本語の文を英語の文に翻訳すること。

⇒わ‐ぶん【和文】

わぶん‐たい【和文体】

平安時代に主に女性が書いた物語・日記などに見られる文体。平安朝の語法に従い、漢字仮名交りで和語を多く用いる。

⇒わ‐ぶん【和文】

わ‐へい【和平】

①やわらぎおだやかなこと。

②和睦して平和になること。「―工作」「―会議」

わ‐へい【話柄】

話すことがら。話のたね。話題。「―を転ずる」

わ‐ほう【和方】‥ハウ

日本古来の医方。↔漢方。

⇒わほう‐か【和方家】

わ‐ほう【話法】‥ハフ

①話のしかた。

②〔言〕(speech)述べられたり、書かれたりした内容を伝達する仕方。直接話法と間接話法とがある。

わほう‐か【和方家】‥ハウ‥

日本固有の医方を継承した医家の一派。

⇒わ‐ほう【和方】

わ‐ほうし【我法師・和法師】‥ホフ‥

法師を親しみ、または軽んじて呼ぶ語。古今著聞集10「―めが人あなづりして」

わ‐ぼうし【輪帽子】

綿帽子の一種。享保(1716〜1736)の頃、女子の用いたもので、輪のように造り、額から胸に垂れ、額に当たる所は付け紐で結び、胸の所は針でとめる。多く縮緬ちりめんで造り、夏は絽ろで造った。

わ‐ぼうず【我坊主・和坊主】‥バウ‥

僧侶を親しみ、または軽んじていう語。

わ‐ぼく【和木】

沈香木の代りに用いる、国産の芳香を持つ古木。栴檀せんだんや松・杉・梅などで数百年を経た高名な古寺社の古材が多い。木所きどころは採蘇羅さそらとして扱う。和香木。

わ‐ぼく【和睦】

①やわらぎむつむこと。なかよくすること。和合。

②仲直り。和解。講和。「―を結ぶ」

わ‐ほん【和本】

①日本で作られた書物。和書。唐本に対していう。

②和紙を用い、和風に仕立てた書物。和装本。↔洋本

わ‐ほん【話本】

説話を記した本。話の本。講談本。

わ‐まわし【輪回し】‥マハシ

竹・鉄などの輪を叉状の棒の先にあて、輪が倒れないようにころがし進ませる遊戯。

わ‐みこと【我尊・和尊】

〔代〕

(二人称)相手を親しみ、または軽んじていう語。お前。わぎみ。今昔物語集27「―の目には見ゆや」

わ‐みょう【和名・倭名】‥ミヤウ

⇒わめい

わみょうしょう【和名抄・倭名鈔】‥ミヤウセウ

倭名類聚鈔わみょうるいじゅしょうの略称。

わみょうるいじゅしょう【倭名類聚鈔】‥ミヤウ‥セウ

日本最初の分類体の漢和辞書。源順著。10巻本と20巻本とがあり、20巻本では、漢語を32部249門に類聚・掲出し、音・意義を漢文で注し、万葉仮名で和訓を加え、文字の出所を考証・注釈する。承平(931〜938)年中、醍醐天皇の皇女勤子内親王の命によって撰進。略称、和名抄。順和名。→箋注せんちゅう倭名類聚鈔

わ‐むし【輪虫】

輪形動物の総称。体は袋状で形はさまざまだが、頭・胴・尾(足)の3部に区別される。頭部の繊毛で移動する。体長は2ミリメートルまで。多く淡水に産するが、長期の乾燥にも休眠状態でよく耐え、水分が与えられれば再び活動する。ミズワムシ・ヒルガタワムシなど。クルマムシ。りんちゅう。

わ‐むすび【輪結び】

紐の結び方。左右または左右と上方とに輪形を作るもの。

わ‐め【輪目】

江戸時代、薬品を量るのに用いた量目りょうめで、230匁もんめを1斤きんとするもの。白目しらめ。

わ‐めい【和名】

①日本語による物の名前。わみょう。

②特に、動植物に付けられた動植物学上の日本名。→学名

わめ・く【叫く・喚く】

〔自五〕

(ヲメクの転)

①大声にさけぶ。運歩色葉集「喚叫、ワメキサケフ」

②騒ぎ立てる。醒睡笑「一族皆よせて披露し、ふるまひ―・きけり」

わ‐もじ【わ文字】

(「わかもの」の文字詞)若者。青年。

わ‐もじ【我文字】

〔代〕

(二人称の「われ」の文字詞)おまえ。浄瑠璃、聖徳太子絵伝記「物部の守屋とは―の事か」

わ‐もの【和物・倭物】

和製品。狂言、膏薬「南蛮物も―も色々入るる内に、稀なものが一色ある」

わや

(関西方言。「わやく」から)

①道理に合わないこと。乱暴なこと。無茶。浄瑠璃、生玉心中「さ程沢山な一歩を戻すまいとはそりや―ぢや」。「―を言う」

②もろいこと。よわいこと。

③だめなこと。めちゃくちゃ。「―になる」

わやく

(ワウワク(枉惑)の転)

①無理なこと。無茶。わや。浄瑠璃、日本西王母「さてさていづれもは―な人かな」

②聞き分けのないこと。いたずらなこと。腕白。浄瑠璃、夏祭浪花鑑「子供遊びの―同士」

⇒わやく‐じん【わやく人】

⇒わやく‐もの【わやく者】

わ‐やく【和約】

和睦の約束。

わ‐やく【和訳】

外国の言語・文章を日本語に翻訳すること。また、その翻訳したもの。「英文―」

わ‐やく【和薬】

和製の薬。日本在来の薬。

わやく‐じん【わやく人】

無法者。腕白者。天草本伊曾保物語「もし鷲などのやうな―われらにとりかけ、一大事に及ばせうずる時」

⇒わやく

わやく‐もの【わやく者】

(→)「わやくじん」に同じ。〈日葡辞書〉

⇒わやく

わや‐くや

さわがしいさま。わやわや。「―と霰あられを侘びる雀かな」(一茶)

わ‐やさい【和野菜】

主に明治以前から日本で栽培されている、在来の野菜。和菜。

わや‐わや

多人数がやかましく声を立てるさま。わいわい。好色五人女4「―と火宅の門は車長持ひく音」

ワヤン【wayang インドネシア】

インドネシアの演劇。人形の影を幕に映して物語る影絵芝居。ワヤン‐クリ。ほかに俳優が演ずるもの、仮面によるもの、丸木人形・板人形・絵巻によるものなど種類が多い。

わゆ‐が・ける【脇掛ける】

〔他下一〕

ワイガケルの訛。傾城禁短気「風呂敷包手づから―・け」

わ‐よ【和与】

(中世の法律用語)

①物または権利を無償で他人に与えること。

②(無償譲渡によって)和解すること。

③荘園の支配権をめぐる領主・地頭間の争いなどで、和解して訴訟を取り下げること。→和与状

わ‐よう【和洋】‥ヤウ

①日本と西洋。

②日本風と西洋風。

⇒わよう‐せっちゅう【和洋折衷】

わ‐よう【和様】‥ヤウ

①日本在来の様式。日本風。日本流。

②〔建〕鎌倉時代の大仏様(天竺様)・禅宗様(唐様)建築に対し、奈良時代に中国から移入された系統の建築様式。蓮華王院本堂(三十三間堂)・興福寺東金堂などに見られる。

③書道で、御家おいえ流・定家流など、日本風の書体。↔唐様

わよう‐せっちゅう【和洋折衷】‥ヤウ‥

日本風と西洋風とをほどよくとりあわせること。

⇒わ‐よう【和洋】

わよ‐じょう【和与状】‥ジヤウ

中世、紛争の当事者間で和解が成立した時に、その条件を書面に記した契約状。

わよ‐ち【和与地】

和与(無償譲渡)された土地。

わら【藁】

①稲・麦などの茎を乾かしたもの。俵たわら・蓆むしろなどにつくる。万葉集5「直土ひたつちに―解き敷きて」。「―で縄をなう」

②産褥さんじょくに敷くわら。転じて、産褥。赤ん坊。浄瑠璃、生玉心中「―の中から養ひ」

⇒藁が出る

⇒藁で束ねても男は男

⇒藁にも縋る

⇒藁の上から

⇒藁を焚く

わらい【笑い】ワラヒ

①わらうこと。えみ。太平記16「ことばの下に骨を消し、―の中に刀をとぐ」。「―にまぎらす」

②(「嗤い」とも書く)あざけりわらうこと。嘲笑。太平記11「―を万人の前に得たることを」。「人の―を買う」

③(「お―」の形で)笑うべきこと。「お―を一席」「とんだお―さ」

④〔建〕石を積むのに、外面に近い接合部の間にモルタルを詰めないで、おのおのの石の間を少しあけておくこと。また、その所。

⇒わらい‐え【笑い絵】

⇒わらい‐がお【笑い顔】

⇒わらい‐かわせみ【笑い川蝉・笑い翡翠】

⇒わらい‐ぐさ【笑い種】

⇒わらい‐ぐすり【笑い薬】

⇒わらい‐ぐち【笑い口】

⇒わらい‐ごえ【笑い声】

⇒わらい‐ごと【笑い事】

⇒わらい‐ざま【笑い様】

⇒わらい‐じゃく【笑い癪】

⇒わらい‐じょう【笑尉】

⇒わらい‐じょうご【笑い上戸】

⇒わらい‐じわ【笑い皺】

⇒わらい‐ぞめ【笑い初め】

⇒わらい‐たけ【笑い茸・笑い蕈】

⇒わらい‐どうぐ【笑い道具】

⇒わらい‐ばなし【笑い話】

⇒わらい‐ぼとけ【笑い仏】

⇒わらい‐ぼん【笑い本】

⇒わらい‐もの【笑い物】

⇒笑いが止まらない

⇒笑いを噛み殺す

⇒笑いを取る

わらい‐い・る【笑ひ入る】ワラヒ‥

〔自四〕

甚だしく笑う。笑いこける。堤中納言物語「人々にげさわぎて―・れば」

わらい‐え【笑い絵】ワラヒヱ

①人を笑わせる絵。滑稽な絵。

②枕絵。春画。

⇒わらい【笑い】

わらい‐がお【笑い顔】ワラヒガホ

笑うかおつき。えがお。「―を見せる」

⇒わらい【笑い】

わ‐ぶし【輪節】

生糸にある小さい輪状のふし。

わ‐ふつ【和仏】

①日本語と仏蘭西フランス語。

②和仏辞典の略。

⇒わふつ‐じてん【和仏辞典】

わふつ‐じてん【和仏辞典】

日本語からそれに相当するフランス語を引く辞書。

⇒わ‐ふつ【和仏】

ワフド‐とう【ワフド党】‥タウ

(Ḥizb al-Wafd アラビア)エジプトの政党。第一次大戦後のパリ講和会議に、イギリスからの独立を要求する代表団(ワフド)を送り、国民的な運動を組織。1920〜40年代の議会で活躍したが、52年の革命で禁止。78年新ワフド党として復活。

わぶ・る【侘ぶる】

〔自下二〕

わびしく思う。気落ちする。わびる。万葉集15「思ひ―・れて寝ぬる夜しそ多き」

わ‐ぶん【和文】

①日本語で書かれた文章。国文。

②和語で綴った文。平安時代仮名文の系統に属する文。雅文。

③日本の文字。和字。特に、仮名を指す。

⇒わぶん‐えいやく【和文英訳】

⇒わぶん‐たい【和文体】

わぶん‐えいやく【和文英訳】

日本語の文を英語の文に翻訳すること。

⇒わ‐ぶん【和文】

わぶん‐たい【和文体】

平安時代に主に女性が書いた物語・日記などに見られる文体。平安朝の語法に従い、漢字仮名交りで和語を多く用いる。

⇒わ‐ぶん【和文】

わ‐へい【和平】

①やわらぎおだやかなこと。

②和睦して平和になること。「―工作」「―会議」

わ‐へい【話柄】

話すことがら。話のたね。話題。「―を転ずる」

わ‐ほう【和方】‥ハウ

日本古来の医方。↔漢方。

⇒わほう‐か【和方家】

わ‐ほう【話法】‥ハフ

①話のしかた。

②〔言〕(speech)述べられたり、書かれたりした内容を伝達する仕方。直接話法と間接話法とがある。

わほう‐か【和方家】‥ハウ‥

日本固有の医方を継承した医家の一派。

⇒わ‐ほう【和方】

わ‐ほうし【我法師・和法師】‥ホフ‥

法師を親しみ、または軽んじて呼ぶ語。古今著聞集10「―めが人あなづりして」

わ‐ぼうし【輪帽子】

綿帽子の一種。享保(1716〜1736)の頃、女子の用いたもので、輪のように造り、額から胸に垂れ、額に当たる所は付け紐で結び、胸の所は針でとめる。多く縮緬ちりめんで造り、夏は絽ろで造った。

わ‐ぼうず【我坊主・和坊主】‥バウ‥

僧侶を親しみ、または軽んじていう語。

わ‐ぼく【和木】

沈香木の代りに用いる、国産の芳香を持つ古木。栴檀せんだんや松・杉・梅などで数百年を経た高名な古寺社の古材が多い。木所きどころは採蘇羅さそらとして扱う。和香木。

わ‐ぼく【和睦】

①やわらぎむつむこと。なかよくすること。和合。

②仲直り。和解。講和。「―を結ぶ」

わ‐ほん【和本】

①日本で作られた書物。和書。唐本に対していう。

②和紙を用い、和風に仕立てた書物。和装本。↔洋本

わ‐ほん【話本】

説話を記した本。話の本。講談本。

わ‐まわし【輪回し】‥マハシ

竹・鉄などの輪を叉状の棒の先にあて、輪が倒れないようにころがし進ませる遊戯。

わ‐みこと【我尊・和尊】

〔代〕

(二人称)相手を親しみ、または軽んじていう語。お前。わぎみ。今昔物語集27「―の目には見ゆや」

わ‐みょう【和名・倭名】‥ミヤウ

⇒わめい

わみょうしょう【和名抄・倭名鈔】‥ミヤウセウ

倭名類聚鈔わみょうるいじゅしょうの略称。

わみょうるいじゅしょう【倭名類聚鈔】‥ミヤウ‥セウ

日本最初の分類体の漢和辞書。源順著。10巻本と20巻本とがあり、20巻本では、漢語を32部249門に類聚・掲出し、音・意義を漢文で注し、万葉仮名で和訓を加え、文字の出所を考証・注釈する。承平(931〜938)年中、醍醐天皇の皇女勤子内親王の命によって撰進。略称、和名抄。順和名。→箋注せんちゅう倭名類聚鈔

わ‐むし【輪虫】

輪形動物の総称。体は袋状で形はさまざまだが、頭・胴・尾(足)の3部に区別される。頭部の繊毛で移動する。体長は2ミリメートルまで。多く淡水に産するが、長期の乾燥にも休眠状態でよく耐え、水分が与えられれば再び活動する。ミズワムシ・ヒルガタワムシなど。クルマムシ。りんちゅう。

わ‐むすび【輪結び】

紐の結び方。左右または左右と上方とに輪形を作るもの。

わ‐め【輪目】

江戸時代、薬品を量るのに用いた量目りょうめで、230匁もんめを1斤きんとするもの。白目しらめ。

わ‐めい【和名】

①日本語による物の名前。わみょう。

②特に、動植物に付けられた動植物学上の日本名。→学名

わめ・く【叫く・喚く】

〔自五〕

(ヲメクの転)

①大声にさけぶ。運歩色葉集「喚叫、ワメキサケフ」

②騒ぎ立てる。醒睡笑「一族皆よせて披露し、ふるまひ―・きけり」

わ‐もじ【わ文字】

(「わかもの」の文字詞)若者。青年。

わ‐もじ【我文字】

〔代〕

(二人称の「われ」の文字詞)おまえ。浄瑠璃、聖徳太子絵伝記「物部の守屋とは―の事か」

わ‐もの【和物・倭物】

和製品。狂言、膏薬「南蛮物も―も色々入るる内に、稀なものが一色ある」

わや

(関西方言。「わやく」から)

①道理に合わないこと。乱暴なこと。無茶。浄瑠璃、生玉心中「さ程沢山な一歩を戻すまいとはそりや―ぢや」。「―を言う」

②もろいこと。よわいこと。

③だめなこと。めちゃくちゃ。「―になる」

わやく

(ワウワク(枉惑)の転)

①無理なこと。無茶。わや。浄瑠璃、日本西王母「さてさていづれもは―な人かな」

②聞き分けのないこと。いたずらなこと。腕白。浄瑠璃、夏祭浪花鑑「子供遊びの―同士」

⇒わやく‐じん【わやく人】

⇒わやく‐もの【わやく者】

わ‐やく【和約】

和睦の約束。

わ‐やく【和訳】

外国の言語・文章を日本語に翻訳すること。また、その翻訳したもの。「英文―」

わ‐やく【和薬】

和製の薬。日本在来の薬。

わやく‐じん【わやく人】

無法者。腕白者。天草本伊曾保物語「もし鷲などのやうな―われらにとりかけ、一大事に及ばせうずる時」

⇒わやく

わやく‐もの【わやく者】

(→)「わやくじん」に同じ。〈日葡辞書〉

⇒わやく

わや‐くや

さわがしいさま。わやわや。「―と霰あられを侘びる雀かな」(一茶)

わ‐やさい【和野菜】

主に明治以前から日本で栽培されている、在来の野菜。和菜。

わや‐わや

多人数がやかましく声を立てるさま。わいわい。好色五人女4「―と火宅の門は車長持ひく音」

ワヤン【wayang インドネシア】

インドネシアの演劇。人形の影を幕に映して物語る影絵芝居。ワヤン‐クリ。ほかに俳優が演ずるもの、仮面によるもの、丸木人形・板人形・絵巻によるものなど種類が多い。

わゆ‐が・ける【脇掛ける】

〔他下一〕

ワイガケルの訛。傾城禁短気「風呂敷包手づから―・け」

わ‐よ【和与】

(中世の法律用語)

①物または権利を無償で他人に与えること。

②(無償譲渡によって)和解すること。

③荘園の支配権をめぐる領主・地頭間の争いなどで、和解して訴訟を取り下げること。→和与状

わ‐よう【和洋】‥ヤウ

①日本と西洋。

②日本風と西洋風。

⇒わよう‐せっちゅう【和洋折衷】

わ‐よう【和様】‥ヤウ

①日本在来の様式。日本風。日本流。

②〔建〕鎌倉時代の大仏様(天竺様)・禅宗様(唐様)建築に対し、奈良時代に中国から移入された系統の建築様式。蓮華王院本堂(三十三間堂)・興福寺東金堂などに見られる。

③書道で、御家おいえ流・定家流など、日本風の書体。↔唐様

わよう‐せっちゅう【和洋折衷】‥ヤウ‥

日本風と西洋風とをほどよくとりあわせること。

⇒わ‐よう【和洋】

わよ‐じょう【和与状】‥ジヤウ

中世、紛争の当事者間で和解が成立した時に、その条件を書面に記した契約状。

わよ‐ち【和与地】

和与(無償譲渡)された土地。

わら【藁】

①稲・麦などの茎を乾かしたもの。俵たわら・蓆むしろなどにつくる。万葉集5「直土ひたつちに―解き敷きて」。「―で縄をなう」

②産褥さんじょくに敷くわら。転じて、産褥。赤ん坊。浄瑠璃、生玉心中「―の中から養ひ」

⇒藁が出る

⇒藁で束ねても男は男

⇒藁にも縋る

⇒藁の上から

⇒藁を焚く

わらい【笑い】ワラヒ

①わらうこと。えみ。太平記16「ことばの下に骨を消し、―の中に刀をとぐ」。「―にまぎらす」

②(「嗤い」とも書く)あざけりわらうこと。嘲笑。太平記11「―を万人の前に得たることを」。「人の―を買う」

③(「お―」の形で)笑うべきこと。「お―を一席」「とんだお―さ」

④〔建〕石を積むのに、外面に近い接合部の間にモルタルを詰めないで、おのおのの石の間を少しあけておくこと。また、その所。

⇒わらい‐え【笑い絵】

⇒わらい‐がお【笑い顔】

⇒わらい‐かわせみ【笑い川蝉・笑い翡翠】

⇒わらい‐ぐさ【笑い種】

⇒わらい‐ぐすり【笑い薬】

⇒わらい‐ぐち【笑い口】

⇒わらい‐ごえ【笑い声】

⇒わらい‐ごと【笑い事】

⇒わらい‐ざま【笑い様】

⇒わらい‐じゃく【笑い癪】

⇒わらい‐じょう【笑尉】

⇒わらい‐じょうご【笑い上戸】

⇒わらい‐じわ【笑い皺】

⇒わらい‐ぞめ【笑い初め】

⇒わらい‐たけ【笑い茸・笑い蕈】

⇒わらい‐どうぐ【笑い道具】

⇒わらい‐ばなし【笑い話】

⇒わらい‐ぼとけ【笑い仏】

⇒わらい‐ぼん【笑い本】

⇒わらい‐もの【笑い物】

⇒笑いが止まらない

⇒笑いを噛み殺す

⇒笑いを取る

わらい‐い・る【笑ひ入る】ワラヒ‥

〔自四〕

甚だしく笑う。笑いこける。堤中納言物語「人々にげさわぎて―・れば」

わらい‐え【笑い絵】ワラヒヱ

①人を笑わせる絵。滑稽な絵。

②枕絵。春画。

⇒わらい【笑い】

わらい‐がお【笑い顔】ワラヒガホ

笑うかおつき。えがお。「―を見せる」

⇒わらい【笑い】

わ‐ぶし【輪節】

生糸にある小さい輪状のふし。

わ‐ふつ【和仏】

①日本語と仏蘭西フランス語。

②和仏辞典の略。

⇒わふつ‐じてん【和仏辞典】

わふつ‐じてん【和仏辞典】

日本語からそれに相当するフランス語を引く辞書。

⇒わ‐ふつ【和仏】

ワフド‐とう【ワフド党】‥タウ

(Ḥizb al-Wafd アラビア)エジプトの政党。第一次大戦後のパリ講和会議に、イギリスからの独立を要求する代表団(ワフド)を送り、国民的な運動を組織。1920〜40年代の議会で活躍したが、52年の革命で禁止。78年新ワフド党として復活。

わぶ・る【侘ぶる】

〔自下二〕

わびしく思う。気落ちする。わびる。万葉集15「思ひ―・れて寝ぬる夜しそ多き」

わ‐ぶん【和文】

①日本語で書かれた文章。国文。

②和語で綴った文。平安時代仮名文の系統に属する文。雅文。

③日本の文字。和字。特に、仮名を指す。

⇒わぶん‐えいやく【和文英訳】

⇒わぶん‐たい【和文体】

わぶん‐えいやく【和文英訳】

日本語の文を英語の文に翻訳すること。

⇒わ‐ぶん【和文】

わぶん‐たい【和文体】

平安時代に主に女性が書いた物語・日記などに見られる文体。平安朝の語法に従い、漢字仮名交りで和語を多く用いる。

⇒わ‐ぶん【和文】

わ‐へい【和平】

①やわらぎおだやかなこと。

②和睦して平和になること。「―工作」「―会議」

わ‐へい【話柄】

話すことがら。話のたね。話題。「―を転ずる」

わ‐ほう【和方】‥ハウ

日本古来の医方。↔漢方。

⇒わほう‐か【和方家】

わ‐ほう【話法】‥ハフ

①話のしかた。

②〔言〕(speech)述べられたり、書かれたりした内容を伝達する仕方。直接話法と間接話法とがある。

わほう‐か【和方家】‥ハウ‥

日本固有の医方を継承した医家の一派。

⇒わ‐ほう【和方】

わ‐ほうし【我法師・和法師】‥ホフ‥

法師を親しみ、または軽んじて呼ぶ語。古今著聞集10「―めが人あなづりして」

わ‐ぼうし【輪帽子】

綿帽子の一種。享保(1716〜1736)の頃、女子の用いたもので、輪のように造り、額から胸に垂れ、額に当たる所は付け紐で結び、胸の所は針でとめる。多く縮緬ちりめんで造り、夏は絽ろで造った。

わ‐ぼうず【我坊主・和坊主】‥バウ‥

僧侶を親しみ、または軽んじていう語。

わ‐ぼく【和木】

沈香木の代りに用いる、国産の芳香を持つ古木。栴檀せんだんや松・杉・梅などで数百年を経た高名な古寺社の古材が多い。木所きどころは採蘇羅さそらとして扱う。和香木。

わ‐ぼく【和睦】

①やわらぎむつむこと。なかよくすること。和合。

②仲直り。和解。講和。「―を結ぶ」

わ‐ほん【和本】

①日本で作られた書物。和書。唐本に対していう。

②和紙を用い、和風に仕立てた書物。和装本。↔洋本

わ‐ほん【話本】

説話を記した本。話の本。講談本。

わ‐まわし【輪回し】‥マハシ

竹・鉄などの輪を叉状の棒の先にあて、輪が倒れないようにころがし進ませる遊戯。

わ‐みこと【我尊・和尊】

〔代〕

(二人称)相手を親しみ、または軽んじていう語。お前。わぎみ。今昔物語集27「―の目には見ゆや」

わ‐みょう【和名・倭名】‥ミヤウ

⇒わめい

わみょうしょう【和名抄・倭名鈔】‥ミヤウセウ

倭名類聚鈔わみょうるいじゅしょうの略称。

わみょうるいじゅしょう【倭名類聚鈔】‥ミヤウ‥セウ

日本最初の分類体の漢和辞書。源順著。10巻本と20巻本とがあり、20巻本では、漢語を32部249門に類聚・掲出し、音・意義を漢文で注し、万葉仮名で和訓を加え、文字の出所を考証・注釈する。承平(931〜938)年中、醍醐天皇の皇女勤子内親王の命によって撰進。略称、和名抄。順和名。→箋注せんちゅう倭名類聚鈔

わ‐むし【輪虫】

輪形動物の総称。体は袋状で形はさまざまだが、頭・胴・尾(足)の3部に区別される。頭部の繊毛で移動する。体長は2ミリメートルまで。多く淡水に産するが、長期の乾燥にも休眠状態でよく耐え、水分が与えられれば再び活動する。ミズワムシ・ヒルガタワムシなど。クルマムシ。りんちゅう。

わ‐むすび【輪結び】

紐の結び方。左右または左右と上方とに輪形を作るもの。

わ‐め【輪目】

江戸時代、薬品を量るのに用いた量目りょうめで、230匁もんめを1斤きんとするもの。白目しらめ。

わ‐めい【和名】

①日本語による物の名前。わみょう。

②特に、動植物に付けられた動植物学上の日本名。→学名

わめ・く【叫く・喚く】

〔自五〕

(ヲメクの転)

①大声にさけぶ。運歩色葉集「喚叫、ワメキサケフ」

②騒ぎ立てる。醒睡笑「一族皆よせて披露し、ふるまひ―・きけり」

わ‐もじ【わ文字】

(「わかもの」の文字詞)若者。青年。

わ‐もじ【我文字】

〔代〕

(二人称の「われ」の文字詞)おまえ。浄瑠璃、聖徳太子絵伝記「物部の守屋とは―の事か」

わ‐もの【和物・倭物】

和製品。狂言、膏薬「南蛮物も―も色々入るる内に、稀なものが一色ある」

わや

(関西方言。「わやく」から)

①道理に合わないこと。乱暴なこと。無茶。浄瑠璃、生玉心中「さ程沢山な一歩を戻すまいとはそりや―ぢや」。「―を言う」

②もろいこと。よわいこと。

③だめなこと。めちゃくちゃ。「―になる」

わやく

(ワウワク(枉惑)の転)

①無理なこと。無茶。わや。浄瑠璃、日本西王母「さてさていづれもは―な人かな」

②聞き分けのないこと。いたずらなこと。腕白。浄瑠璃、夏祭浪花鑑「子供遊びの―同士」

⇒わやく‐じん【わやく人】

⇒わやく‐もの【わやく者】

わ‐やく【和約】

和睦の約束。

わ‐やく【和訳】

外国の言語・文章を日本語に翻訳すること。また、その翻訳したもの。「英文―」

わ‐やく【和薬】

和製の薬。日本在来の薬。

わやく‐じん【わやく人】

無法者。腕白者。天草本伊曾保物語「もし鷲などのやうな―われらにとりかけ、一大事に及ばせうずる時」

⇒わやく

わやく‐もの【わやく者】

(→)「わやくじん」に同じ。〈日葡辞書〉

⇒わやく

わや‐くや

さわがしいさま。わやわや。「―と霰あられを侘びる雀かな」(一茶)

わ‐やさい【和野菜】

主に明治以前から日本で栽培されている、在来の野菜。和菜。

わや‐わや

多人数がやかましく声を立てるさま。わいわい。好色五人女4「―と火宅の門は車長持ひく音」

ワヤン【wayang インドネシア】

インドネシアの演劇。人形の影を幕に映して物語る影絵芝居。ワヤン‐クリ。ほかに俳優が演ずるもの、仮面によるもの、丸木人形・板人形・絵巻によるものなど種類が多い。

わゆ‐が・ける【脇掛ける】

〔他下一〕

ワイガケルの訛。傾城禁短気「風呂敷包手づから―・け」

わ‐よ【和与】

(中世の法律用語)

①物または権利を無償で他人に与えること。

②(無償譲渡によって)和解すること。

③荘園の支配権をめぐる領主・地頭間の争いなどで、和解して訴訟を取り下げること。→和与状

わ‐よう【和洋】‥ヤウ

①日本と西洋。

②日本風と西洋風。

⇒わよう‐せっちゅう【和洋折衷】

わ‐よう【和様】‥ヤウ

①日本在来の様式。日本風。日本流。

②〔建〕鎌倉時代の大仏様(天竺様)・禅宗様(唐様)建築に対し、奈良時代に中国から移入された系統の建築様式。蓮華王院本堂(三十三間堂)・興福寺東金堂などに見られる。

③書道で、御家おいえ流・定家流など、日本風の書体。↔唐様

わよう‐せっちゅう【和洋折衷】‥ヤウ‥

日本風と西洋風とをほどよくとりあわせること。

⇒わ‐よう【和洋】

わよ‐じょう【和与状】‥ジヤウ

中世、紛争の当事者間で和解が成立した時に、その条件を書面に記した契約状。

わよ‐ち【和与地】

和与(無償譲渡)された土地。

わら【藁】

①稲・麦などの茎を乾かしたもの。俵たわら・蓆むしろなどにつくる。万葉集5「直土ひたつちに―解き敷きて」。「―で縄をなう」

②産褥さんじょくに敷くわら。転じて、産褥。赤ん坊。浄瑠璃、生玉心中「―の中から養ひ」

⇒藁が出る

⇒藁で束ねても男は男

⇒藁にも縋る

⇒藁の上から

⇒藁を焚く

わらい【笑い】ワラヒ

①わらうこと。えみ。太平記16「ことばの下に骨を消し、―の中に刀をとぐ」。「―にまぎらす」

②(「嗤い」とも書く)あざけりわらうこと。嘲笑。太平記11「―を万人の前に得たることを」。「人の―を買う」

③(「お―」の形で)笑うべきこと。「お―を一席」「とんだお―さ」

④〔建〕石を積むのに、外面に近い接合部の間にモルタルを詰めないで、おのおのの石の間を少しあけておくこと。また、その所。

⇒わらい‐え【笑い絵】

⇒わらい‐がお【笑い顔】

⇒わらい‐かわせみ【笑い川蝉・笑い翡翠】

⇒わらい‐ぐさ【笑い種】

⇒わらい‐ぐすり【笑い薬】

⇒わらい‐ぐち【笑い口】

⇒わらい‐ごえ【笑い声】

⇒わらい‐ごと【笑い事】

⇒わらい‐ざま【笑い様】

⇒わらい‐じゃく【笑い癪】

⇒わらい‐じょう【笑尉】

⇒わらい‐じょうご【笑い上戸】

⇒わらい‐じわ【笑い皺】

⇒わらい‐ぞめ【笑い初め】

⇒わらい‐たけ【笑い茸・笑い蕈】

⇒わらい‐どうぐ【笑い道具】

⇒わらい‐ばなし【笑い話】

⇒わらい‐ぼとけ【笑い仏】

⇒わらい‐ぼん【笑い本】

⇒わらい‐もの【笑い物】

⇒笑いが止まらない

⇒笑いを噛み殺す

⇒笑いを取る

わらい‐い・る【笑ひ入る】ワラヒ‥

〔自四〕

甚だしく笑う。笑いこける。堤中納言物語「人々にげさわぎて―・れば」

わらい‐え【笑い絵】ワラヒヱ

①人を笑わせる絵。滑稽な絵。

②枕絵。春画。

⇒わらい【笑い】

わらい‐がお【笑い顔】ワラヒガホ

笑うかおつき。えがお。「―を見せる」

⇒わらい【笑い】

わ‐ぶし【輪節】

生糸にある小さい輪状のふし。

わ‐ふつ【和仏】

①日本語と仏蘭西フランス語。

②和仏辞典の略。

⇒わふつ‐じてん【和仏辞典】

わふつ‐じてん【和仏辞典】

日本語からそれに相当するフランス語を引く辞書。

⇒わ‐ふつ【和仏】

ワフド‐とう【ワフド党】‥タウ

(Ḥizb al-Wafd アラビア)エジプトの政党。第一次大戦後のパリ講和会議に、イギリスからの独立を要求する代表団(ワフド)を送り、国民的な運動を組織。1920〜40年代の議会で活躍したが、52年の革命で禁止。78年新ワフド党として復活。

わぶ・る【侘ぶる】

〔自下二〕

わびしく思う。気落ちする。わびる。万葉集15「思ひ―・れて寝ぬる夜しそ多き」

わ‐ぶん【和文】

①日本語で書かれた文章。国文。

②和語で綴った文。平安時代仮名文の系統に属する文。雅文。

③日本の文字。和字。特に、仮名を指す。

⇒わぶん‐えいやく【和文英訳】

⇒わぶん‐たい【和文体】

わぶん‐えいやく【和文英訳】

日本語の文を英語の文に翻訳すること。

⇒わ‐ぶん【和文】

わぶん‐たい【和文体】

平安時代に主に女性が書いた物語・日記などに見られる文体。平安朝の語法に従い、漢字仮名交りで和語を多く用いる。

⇒わ‐ぶん【和文】

わ‐へい【和平】

①やわらぎおだやかなこと。

②和睦して平和になること。「―工作」「―会議」

わ‐へい【話柄】

話すことがら。話のたね。話題。「―を転ずる」

わ‐ほう【和方】‥ハウ

日本古来の医方。↔漢方。

⇒わほう‐か【和方家】

わ‐ほう【話法】‥ハフ

①話のしかた。

②〔言〕(speech)述べられたり、書かれたりした内容を伝達する仕方。直接話法と間接話法とがある。

わほう‐か【和方家】‥ハウ‥

日本固有の医方を継承した医家の一派。

⇒わ‐ほう【和方】

わ‐ほうし【我法師・和法師】‥ホフ‥

法師を親しみ、または軽んじて呼ぶ語。古今著聞集10「―めが人あなづりして」

わ‐ぼうし【輪帽子】

綿帽子の一種。享保(1716〜1736)の頃、女子の用いたもので、輪のように造り、額から胸に垂れ、額に当たる所は付け紐で結び、胸の所は針でとめる。多く縮緬ちりめんで造り、夏は絽ろで造った。

わ‐ぼうず【我坊主・和坊主】‥バウ‥

僧侶を親しみ、または軽んじていう語。

わ‐ぼく【和木】

沈香木の代りに用いる、国産の芳香を持つ古木。栴檀せんだんや松・杉・梅などで数百年を経た高名な古寺社の古材が多い。木所きどころは採蘇羅さそらとして扱う。和香木。

わ‐ぼく【和睦】

①やわらぎむつむこと。なかよくすること。和合。

②仲直り。和解。講和。「―を結ぶ」

わ‐ほん【和本】

①日本で作られた書物。和書。唐本に対していう。

②和紙を用い、和風に仕立てた書物。和装本。↔洋本

わ‐ほん【話本】

説話を記した本。話の本。講談本。

わ‐まわし【輪回し】‥マハシ

竹・鉄などの輪を叉状の棒の先にあて、輪が倒れないようにころがし進ませる遊戯。

わ‐みこと【我尊・和尊】

〔代〕

(二人称)相手を親しみ、または軽んじていう語。お前。わぎみ。今昔物語集27「―の目には見ゆや」

わ‐みょう【和名・倭名】‥ミヤウ

⇒わめい

わみょうしょう【和名抄・倭名鈔】‥ミヤウセウ

倭名類聚鈔わみょうるいじゅしょうの略称。

わみょうるいじゅしょう【倭名類聚鈔】‥ミヤウ‥セウ

日本最初の分類体の漢和辞書。源順著。10巻本と20巻本とがあり、20巻本では、漢語を32部249門に類聚・掲出し、音・意義を漢文で注し、万葉仮名で和訓を加え、文字の出所を考証・注釈する。承平(931〜938)年中、醍醐天皇の皇女勤子内親王の命によって撰進。略称、和名抄。順和名。→箋注せんちゅう倭名類聚鈔

わ‐むし【輪虫】

輪形動物の総称。体は袋状で形はさまざまだが、頭・胴・尾(足)の3部に区別される。頭部の繊毛で移動する。体長は2ミリメートルまで。多く淡水に産するが、長期の乾燥にも休眠状態でよく耐え、水分が与えられれば再び活動する。ミズワムシ・ヒルガタワムシなど。クルマムシ。りんちゅう。

わ‐むすび【輪結び】

紐の結び方。左右または左右と上方とに輪形を作るもの。

わ‐め【輪目】

江戸時代、薬品を量るのに用いた量目りょうめで、230匁もんめを1斤きんとするもの。白目しらめ。

わ‐めい【和名】

①日本語による物の名前。わみょう。

②特に、動植物に付けられた動植物学上の日本名。→学名

わめ・く【叫く・喚く】

〔自五〕

(ヲメクの転)

①大声にさけぶ。運歩色葉集「喚叫、ワメキサケフ」

②騒ぎ立てる。醒睡笑「一族皆よせて披露し、ふるまひ―・きけり」

わ‐もじ【わ文字】

(「わかもの」の文字詞)若者。青年。

わ‐もじ【我文字】

〔代〕

(二人称の「われ」の文字詞)おまえ。浄瑠璃、聖徳太子絵伝記「物部の守屋とは―の事か」

わ‐もの【和物・倭物】

和製品。狂言、膏薬「南蛮物も―も色々入るる内に、稀なものが一色ある」

わや

(関西方言。「わやく」から)

①道理に合わないこと。乱暴なこと。無茶。浄瑠璃、生玉心中「さ程沢山な一歩を戻すまいとはそりや―ぢや」。「―を言う」

②もろいこと。よわいこと。

③だめなこと。めちゃくちゃ。「―になる」

わやく

(ワウワク(枉惑)の転)

①無理なこと。無茶。わや。浄瑠璃、日本西王母「さてさていづれもは―な人かな」

②聞き分けのないこと。いたずらなこと。腕白。浄瑠璃、夏祭浪花鑑「子供遊びの―同士」

⇒わやく‐じん【わやく人】

⇒わやく‐もの【わやく者】

わ‐やく【和約】

和睦の約束。

わ‐やく【和訳】

外国の言語・文章を日本語に翻訳すること。また、その翻訳したもの。「英文―」

わ‐やく【和薬】

和製の薬。日本在来の薬。

わやく‐じん【わやく人】

無法者。腕白者。天草本伊曾保物語「もし鷲などのやうな―われらにとりかけ、一大事に及ばせうずる時」

⇒わやく

わやく‐もの【わやく者】

(→)「わやくじん」に同じ。〈日葡辞書〉

⇒わやく

わや‐くや

さわがしいさま。わやわや。「―と霰あられを侘びる雀かな」(一茶)

わ‐やさい【和野菜】

主に明治以前から日本で栽培されている、在来の野菜。和菜。

わや‐わや

多人数がやかましく声を立てるさま。わいわい。好色五人女4「―と火宅の門は車長持ひく音」

ワヤン【wayang インドネシア】

インドネシアの演劇。人形の影を幕に映して物語る影絵芝居。ワヤン‐クリ。ほかに俳優が演ずるもの、仮面によるもの、丸木人形・板人形・絵巻によるものなど種類が多い。

わゆ‐が・ける【脇掛ける】

〔他下一〕

ワイガケルの訛。傾城禁短気「風呂敷包手づから―・け」

わ‐よ【和与】

(中世の法律用語)

①物または権利を無償で他人に与えること。

②(無償譲渡によって)和解すること。

③荘園の支配権をめぐる領主・地頭間の争いなどで、和解して訴訟を取り下げること。→和与状

わ‐よう【和洋】‥ヤウ

①日本と西洋。

②日本風と西洋風。

⇒わよう‐せっちゅう【和洋折衷】

わ‐よう【和様】‥ヤウ

①日本在来の様式。日本風。日本流。

②〔建〕鎌倉時代の大仏様(天竺様)・禅宗様(唐様)建築に対し、奈良時代に中国から移入された系統の建築様式。蓮華王院本堂(三十三間堂)・興福寺東金堂などに見られる。

③書道で、御家おいえ流・定家流など、日本風の書体。↔唐様

わよう‐せっちゅう【和洋折衷】‥ヤウ‥

日本風と西洋風とをほどよくとりあわせること。

⇒わ‐よう【和洋】

わよ‐じょう【和与状】‥ジヤウ

中世、紛争の当事者間で和解が成立した時に、その条件を書面に記した契約状。

わよ‐ち【和与地】

和与(無償譲渡)された土地。

わら【藁】

①稲・麦などの茎を乾かしたもの。俵たわら・蓆むしろなどにつくる。万葉集5「直土ひたつちに―解き敷きて」。「―で縄をなう」

②産褥さんじょくに敷くわら。転じて、産褥。赤ん坊。浄瑠璃、生玉心中「―の中から養ひ」

⇒藁が出る

⇒藁で束ねても男は男

⇒藁にも縋る

⇒藁の上から

⇒藁を焚く

わらい【笑い】ワラヒ

①わらうこと。えみ。太平記16「ことばの下に骨を消し、―の中に刀をとぐ」。「―にまぎらす」

②(「嗤い」とも書く)あざけりわらうこと。嘲笑。太平記11「―を万人の前に得たることを」。「人の―を買う」

③(「お―」の形で)笑うべきこと。「お―を一席」「とんだお―さ」

④〔建〕石を積むのに、外面に近い接合部の間にモルタルを詰めないで、おのおのの石の間を少しあけておくこと。また、その所。

⇒わらい‐え【笑い絵】

⇒わらい‐がお【笑い顔】

⇒わらい‐かわせみ【笑い川蝉・笑い翡翠】

⇒わらい‐ぐさ【笑い種】

⇒わらい‐ぐすり【笑い薬】

⇒わらい‐ぐち【笑い口】

⇒わらい‐ごえ【笑い声】

⇒わらい‐ごと【笑い事】

⇒わらい‐ざま【笑い様】

⇒わらい‐じゃく【笑い癪】

⇒わらい‐じょう【笑尉】

⇒わらい‐じょうご【笑い上戸】

⇒わらい‐じわ【笑い皺】

⇒わらい‐ぞめ【笑い初め】

⇒わらい‐たけ【笑い茸・笑い蕈】

⇒わらい‐どうぐ【笑い道具】

⇒わらい‐ばなし【笑い話】

⇒わらい‐ぼとけ【笑い仏】

⇒わらい‐ぼん【笑い本】

⇒わらい‐もの【笑い物】

⇒笑いが止まらない

⇒笑いを噛み殺す

⇒笑いを取る

わらい‐い・る【笑ひ入る】ワラヒ‥

〔自四〕

甚だしく笑う。笑いこける。堤中納言物語「人々にげさわぎて―・れば」

わらい‐え【笑い絵】ワラヒヱ

①人を笑わせる絵。滑稽な絵。

②枕絵。春画。

⇒わらい【笑い】

わらい‐がお【笑い顔】ワラヒガホ

笑うかおつき。えがお。「―を見せる」

⇒わらい【笑い】

広辞苑に「詫び」で始まるの検索結果 1-7。