複数辞典一括検索+![]()

![]()

あいく‐おう【阿育王】‥ワウ🔗⭐🔉

あいく‐おう【阿育王】‥ワウ

⇒アショーカおう。

⇒あいくおう‐ざん【阿育王山】

あいくおう‐ざん【阿育王山】‥ワウ‥🔗⭐🔉

あいくおう‐ざん【阿育王山】‥ワウ‥

中国浙江省寧波ニンポーの東、阿育王寺のある山。3世紀末、西晋の劉薩訶りゅうさつかがこの地で阿育アショーカ王の造立になる舎利塔を発見したと伝えられる。宋朝五山の一つ。育王山。

⇒あいく‐おう【阿育王】

あいった【阿逸多】🔗⭐🔉

あいった【阿逸多】

(梵語Ajita)

①弥勒菩薩みろくぼさつの異称。

②十六羅漢の一人。阿氏多あした。

あ‐おう【阿翁】‥ヲウ🔗⭐🔉

あ‐おう【阿翁】‥ヲウ

①妻が夫の父を呼ぶ称。

②祖父。

あかだ【阿伽陀・阿掲陀・阿竭陀】🔗⭐🔉

あかだ【阿伽陀・阿掲陀・阿竭陀】

(梵語agada)あらゆる病気を治すという霊薬。不老不死の薬。阿伽陀薬。

あがの【阿賀野】🔗⭐🔉

あがの【阿賀野】

新潟県北東部の市。新潟平野の中央に位置し、南部を阿賀野川が流れる。稲作が盛ん。宅地化が進行。人口4万7千。

⇒あがの‐がわ【阿賀野川】

あがの‐がわ【阿賀野川】‥ガハ🔗⭐🔉

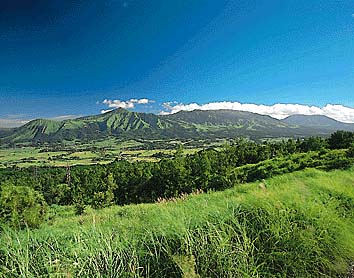

あがの‐がわ【阿賀野川】‥ガハ

福島県会津盆地から西へ新潟県北部を流れ、新潟市東方で日本海にそそぐ川。上流は猪苗代湖・只見川・大川など。包蔵水力大で、大型の水力発電所が多数ある。長さ210キロメートル。

阿賀野川(新潟)

撮影:佐藤 尚

⇒あがの【阿賀野】

⇒あがの【阿賀野】

⇒あがの【阿賀野】

⇒あがの【阿賀野】

あかるひめ‐の‐かみ【阿加流比売神】🔗⭐🔉

あかるひめ‐の‐かみ【阿加流比売神】

古事記説話で、天之日矛あめのひぼこの妻。新羅しらぎの女が日の光を受けて懐妊し、生んだ赤玉の成った女神。のち日本に来て難波の比売許曾ひめこそ神社に鎮座した。

あかん【阿寒】🔗⭐🔉

あかん【阿寒】

阿寒湖のある北海道東部の町。2005年に釧路市と合併。

⇒あかん‐こ【阿寒湖】

⇒あかん‐こくりつこうえん【阿寒国立公園】

あかん‐こ【阿寒湖】🔗⭐🔉

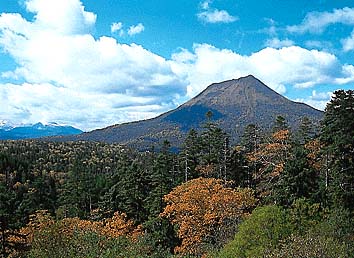

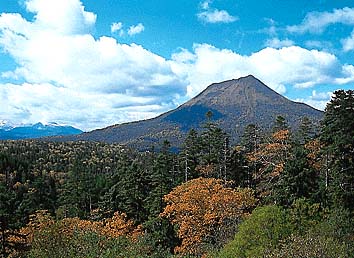

あかん‐こ【阿寒湖】

北海道東部、釧路地方北部、雌阿寒岳(1499メートル)と雄阿寒岳(1370メートル)の中間にある湖。湖面標高420メートル。最大深度45メートル。面積13平方キロメートル。ヒメマス・毬藻まりもの原産湖。

阿寒湖

撮影:新海良夫

雄阿寒岳

撮影:新海良夫

雄阿寒岳

撮影:新海良夫

⇒あかん【阿寒】

⇒あかん【阿寒】

雄阿寒岳

撮影:新海良夫

雄阿寒岳

撮影:新海良夫

⇒あかん【阿寒】

⇒あかん【阿寒】

あかん‐こくりつこうえん【阿寒国立公園】‥ヱン🔗⭐🔉

あかん‐こくりつこうえん【阿寒国立公園】‥ヱン

阿寒湖・屈斜路湖くっしゃろこ・摩周湖を中心とする国立公園。亜寒帯林の原始的大自然を保存。

⇒あかん【阿寒】

あき【阿騎・安騎】🔗⭐🔉

あき【阿騎・安騎】

奈良県宇陀市大宇陀区の内、旧松山町を中心とした地区。古代の狩猟地。阿騎の野。(歌枕)万葉集1「み雪降る―の大野に」

あきゅう‐いせき【阿久遺跡】‥キウヰ‥🔗⭐🔉

あきゅう‐いせき【阿久遺跡】‥キウヰ‥

長野県諏訪郡原村柏木にある縄文時代前期を中心とする集落遺跡。直径約100メートルの環状集石群などを発見。

あキューせいでん【阿Q正伝】🔗⭐🔉

あキューせいでん【阿Q正伝】

魯迅の小説。1921〜22年発表。日雇い農民阿Qは辛亥革命に憧れるが、強盗犯として革命軍に銃殺される。中国人の国民性を批判し、民衆が変わらぬ限り革命はあり得ないことを描いた。

アクダ【阿骨打】🔗⭐🔉

アクダ【阿骨打】

金の太祖武元帝の名。完顔ワンヤン氏。女真じょしん族を統一、会寧に都して、金国を建て皇帝を称し、遼を滅ぼした。(在位1115〜1123)(1068〜1123)

あくね【阿久根】🔗⭐🔉

あくね【阿久根】

鹿児島県北西部の市。文旦ぶんたん栽培など園芸農業が盛ん。人口2万5千。

あ‐けい【阿兄】🔗⭐🔉

あ‐けい【阿兄】

兄を親しんでいう称。にいちゃん。あにき。

あ‐こう【阿衡】‥カウ🔗⭐🔉

あ‐こう【阿衡】‥カウ

[書経太甲](「阿」は頼る、「衡」ははかりの意。天下の民がそれによって公平を得る意)殷の大臣伊尹いいんの称。転じて、宰相の意。日本で摂政・関白の称。→伊尹。

⇒あこう‐の‐ふんぎ【阿衡の紛議】

あ‐ごう【阿号】‥ガウ🔗⭐🔉

あ‐ごう【阿号】‥ガウ

阿弥陀あみだ号の略。

あこう‐だい【阿候鯛・赤魚鯛】‥ダヒ🔗⭐🔉

あこう‐だい【阿候鯛・赤魚鯛】‥ダヒ

フサカサゴ科の海産の硬骨魚。全長約70センチメートル。鮮紅色で背側方に一大黒斑があることが多い。胎生。三陸沖から四国沖の、200〜300メートル層に分布。冬季漁獲される。味噌漬などに加工。うまぬすびと。あこう。

あこう‐の‐ふんぎ【阿衡の紛議】‥カウ‥🔗⭐🔉

あこう‐の‐ふんぎ【阿衡の紛議】‥カウ‥

887年(仁和3)宇多天皇即位の初め、藤原基経を関白としたときの勅書に「宜しく阿衡の任を以て卿の任と為すべし」とあったので、基経は、阿衡は地位だけで職務はないと言いがかりをつけて政務をみず、廷臣の間に阿衡の語義をめぐって議論があった後、天皇が遂に勅書を改作させられた事件。

⇒あ‐こう【阿衡】

あこぎ【阿漕】🔗⭐🔉

あこぎ【阿漕】

(地名「阿漕ヶ浦」の略。古今和歌集六帖3「逢ふことを―の島に引く鯛のたびかさならば人も知りなむ」の歌による)

①たびかさなること。源平盛衰記8「重ねて聞し召す事の有ければこそ―とは仰せけめ」

②転じて、際限なくむさぼること。また、あつかましいさま。ひどく扱うさま。狂言、比丘貞「―やの―やの今のさへ漸と舞うた、もう許してくれさしめ」。「―な仕打ち」

③能。伊勢国阿漕ヶ浦の漁夫が密漁して海に沈められ、地獄で苦しむさまを描く。

⇒あこぎ‐が‐うら【阿漕ヶ浦】

⇒あこぎ‐の‐へいじ【阿漕の平次】

⇒あこぎ‐やき【阿漕焼】

⇒阿漕ヶ浦に引く網

○阿漕ヶ浦に引く網あこぎがうらにひくあみ🔗⭐🔉

○阿漕ヶ浦に引く網あこぎがうらにひくあみ

(古今六帖の歌から)隠しごとも度重なれば広く知れ渡ること。太平記21「さのみ度重ならばこそ、安濃あこぎが浦に引く網の、人目に余る憚りも候はめ」

⇒あこぎ【阿漕】

あこぎ‐の‐へいじ【阿漕の平次】

阿漕ヶ浦で禁断を犯し、魚をえようとして簀巻すまきにされたという伝説の漁夫。古浄瑠璃「あこぎの平次」、人形浄瑠璃「田村麿鈴鹿合戦」(「勢州阿漕浦」)などに作られる。能「阿漕」や御伽草子「阿漕の草子」が先行するが、この人名は出ない。

⇒あこぎ【阿漕】

あこぎ‐やき【阿漕焼】

三重県津市の阿漕ヶ浦の近くで作られる陶器。1853年(嘉永6)倉田久八の創始。18世紀後半に同地に産した安東あんとう焼(古安東)を再興したもの。再興安東。

⇒あこぎ【阿漕】

あこだ【阿古陀】

①阿古陀瓜の略。

②阿古陀形なりの略。

③阿古陀瓜の形に似た、公家の二階棚敷設の香炉。銀線の網の火屋ほやをかけた火屋母ほやもの中に納めたもの。阿古多香炉。

阿古陀

阿古陀

提供:ポーラ文化研究所

阿古陀

提供:ポーラ文化研究所

⇒あこだ‐うり【阿古陀瓜】

⇒あこだ‐なり【阿古陀形】

あこだ‐うり【阿古陀瓜】

ウリ科の一年草。金冬瓜きんとうがの一種で平たく丸いもの。

⇒あこだ【阿古陀】

あこだ‐なり【阿古陀形】

(形状がアコダウリに似ているから)

①陶磁器の香合・香炉・茶入・水指みずさしに多い形。

②楕円形で頂上をへこませた筋兜すじかぶとの鉢。

⇒あこだ【阿古陀】

あご‐つき【腮付き・顎付き】

食物・食費が支給されること。食事つき。守貞漫稿「―と称へ廻り場の内の巨賈きょこ豪戸にて年中食を与ふ家あり」

⇒あこだ‐うり【阿古陀瓜】

⇒あこだ‐なり【阿古陀形】

あこだ‐うり【阿古陀瓜】

ウリ科の一年草。金冬瓜きんとうがの一種で平たく丸いもの。

⇒あこだ【阿古陀】

あこだ‐なり【阿古陀形】

(形状がアコダウリに似ているから)

①陶磁器の香合・香炉・茶入・水指みずさしに多い形。

②楕円形で頂上をへこませた筋兜すじかぶとの鉢。

⇒あこだ【阿古陀】

あご‐つき【腮付き・顎付き】

食物・食費が支給されること。食事つき。守貞漫稿「―と称へ廻り場の内の巨賈きょこ豪戸にて年中食を与ふ家あり」

阿古陀

提供:ポーラ文化研究所

阿古陀

提供:ポーラ文化研究所

⇒あこだ‐うり【阿古陀瓜】

⇒あこだ‐なり【阿古陀形】

あこだ‐うり【阿古陀瓜】

ウリ科の一年草。金冬瓜きんとうがの一種で平たく丸いもの。

⇒あこだ【阿古陀】

あこだ‐なり【阿古陀形】

(形状がアコダウリに似ているから)

①陶磁器の香合・香炉・茶入・水指みずさしに多い形。

②楕円形で頂上をへこませた筋兜すじかぶとの鉢。

⇒あこだ【阿古陀】

あご‐つき【腮付き・顎付き】

食物・食費が支給されること。食事つき。守貞漫稿「―と称へ廻り場の内の巨賈きょこ豪戸にて年中食を与ふ家あり」

⇒あこだ‐うり【阿古陀瓜】

⇒あこだ‐なり【阿古陀形】

あこだ‐うり【阿古陀瓜】

ウリ科の一年草。金冬瓜きんとうがの一種で平たく丸いもの。

⇒あこだ【阿古陀】

あこだ‐なり【阿古陀形】

(形状がアコダウリに似ているから)

①陶磁器の香合・香炉・茶入・水指みずさしに多い形。

②楕円形で頂上をへこませた筋兜すじかぶとの鉢。

⇒あこだ【阿古陀】

あご‐つき【腮付き・顎付き】

食物・食費が支給されること。食事つき。守貞漫稿「―と称へ廻り場の内の巨賈きょこ豪戸にて年中食を与ふ家あり」

あこぎ‐の‐へいじ【阿漕の平次】🔗⭐🔉

あこぎ‐の‐へいじ【阿漕の平次】

阿漕ヶ浦で禁断を犯し、魚をえようとして簀巻すまきにされたという伝説の漁夫。古浄瑠璃「あこぎの平次」、人形浄瑠璃「田村麿鈴鹿合戦」(「勢州阿漕浦」)などに作られる。能「阿漕」や御伽草子「阿漕の草子」が先行するが、この人名は出ない。

⇒あこぎ【阿漕】

あこぎ‐やき【阿漕焼】🔗⭐🔉

あこぎ‐やき【阿漕焼】

三重県津市の阿漕ヶ浦の近くで作られる陶器。1853年(嘉永6)倉田久八の創始。18世紀後半に同地に産した安東あんとう焼(古安東)を再興したもの。再興安東。

⇒あこぎ【阿漕】

あこだ【阿古陀】🔗⭐🔉

あこだ【阿古陀】

①阿古陀瓜の略。

②阿古陀形なりの略。

③阿古陀瓜の形に似た、公家の二階棚敷設の香炉。銀線の網の火屋ほやをかけた火屋母ほやもの中に納めたもの。阿古多香炉。

阿古陀

阿古陀

提供:ポーラ文化研究所

阿古陀

提供:ポーラ文化研究所

⇒あこだ‐うり【阿古陀瓜】

⇒あこだ‐なり【阿古陀形】

⇒あこだ‐うり【阿古陀瓜】

⇒あこだ‐なり【阿古陀形】

阿古陀

提供:ポーラ文化研究所

阿古陀

提供:ポーラ文化研究所

⇒あこだ‐うり【阿古陀瓜】

⇒あこだ‐なり【阿古陀形】

⇒あこだ‐うり【阿古陀瓜】

⇒あこだ‐なり【阿古陀形】

あこだ‐うり【阿古陀瓜】🔗⭐🔉

あこだ‐うり【阿古陀瓜】

ウリ科の一年草。金冬瓜きんとうがの一種で平たく丸いもの。

⇒あこだ【阿古陀】

あこだ‐なり【阿古陀形】🔗⭐🔉

あこだ‐なり【阿古陀形】

(形状がアコダウリに似ているから)

①陶磁器の香合・香炉・茶入・水指みずさしに多い形。

②楕円形で頂上をへこませた筋兜すじかぶとの鉢。

⇒あこだ【阿古陀】

あこ‐まろ【阿子丸】🔗⭐🔉

あこ‐まろ【阿子丸】

(「あこ(吾子)」に、人名などの下にそえる接尾語「まろ」をつけたもの)坊や。ぼっちゃん。若様。また、子供の名前としても用いた。あこまる。今昔物語集29「―こそ御厨子みずしをあけて」

あこや【阿古屋】(人名)🔗⭐🔉

あこや【阿古屋】

浄瑠璃・歌舞伎で平景清の愛人とされる清水坂の遊女の名。「出世景清」「壇浦兜軍記」などに登場。景清の行方を詮議される「琴責ことぜめ」が有名。

→文献資料[壇浦兜軍記]

あこや‐がい【阿古屋貝】‥ガヒ🔗⭐🔉

あこや‐がい【阿古屋貝】‥ガヒ

(阿古屋の浦に多く産したからいう)ウグイスガイ科の二枚貝。形は四角形に近く、やや膨らむ。長さ約6センチメートル。殻表は灰褐色、内面には美しい真珠光沢がある。志摩・能登その他の波静かで水の澄んだ内湾で養殖され、優良な真珠を産する。

⇒あこや【阿古屋】

あこや‐だま【阿古屋珠】🔗⭐🔉

あこや‐だま【阿古屋珠】

アコヤガイから出る玉、すなわち真珠。あこや。

⇒あこや【阿古屋】

あこや‐もち【阿古屋餅】🔗⭐🔉

あこや‐もち【阿古屋餅】

阿古屋貝に見立てて作る米粉製の小さな団子。あこや。

⇒あこや【阿古屋】

あごん‐ぎょう【阿含経】‥ギヤウ🔗⭐🔉

あごん‐ぎょう【阿含経】‥ギヤウ

(「阿含」は梵語āgamaの音写)原始仏教の経典。ふつう漢訳のものを指し、長じょう・中・雑ぞう・増一の四部から成る。四阿含。四阿含経。対応するパーリ語の経典(ニカーヤ)は長・中・相応・増支・小の五部から成る。

あざ【青一・阿座】🔗⭐🔉

あざ【青一・阿座】

めくりカルタの青札の「一」のこと。役やくを作る強い札の一つ。一説に、当初の図柄の竜が崩れて痣あざのように見えることからいう。

あさいの【阿佐井野】‥ヰ‥🔗⭐🔉

あさいの【阿佐井野】‥ヰ‥

姓氏の一つ。

⇒あさいの‐そうずい【阿佐井野宗瑞】

あさいの‐そうずい【阿佐井野宗瑞】‥ヰ‥🔗⭐🔉

あさいの‐そうずい【阿佐井野宗瑞】‥ヰ‥

室町時代の医師。堺に住み、明の医書「医書大全」や「論語」などを翻刻刊行した。( 〜1531)

⇒あさいの【阿佐井野】

あじすきたかひこね‐の‐かみ【味耜高彦根神・阿遅鉏高日子根神】アヂ‥🔗⭐🔉

あじすきたかひこね‐の‐かみ【味耜高彦根神・阿遅鉏高日子根神】アヂ‥

日本神話で、大国主命の子。あじしきたかひこねのかみ。かものおおかみ。

あし‐せん【阿私仙】🔗⭐🔉

あし‐せん【阿私仙】

〔仏〕(→)阿私陀あしだに同じ。

あした【阿氏多】🔗⭐🔉

あした【阿氏多】

(梵語Ajita)(→)阿逸多あいったに同じ。

あしだ【阿私陀】🔗⭐🔉

あしだ【阿私陀】

(梵語Asita)古代インドの聖仙。釈尊誕生の時にその相好を拝し、出家すれば大慈悲の聖師となり、王となれば転輪王となると予言した仙人。阿私。阿私仙。

あじ‐の‐いっとう【阿字の一刀】🔗⭐🔉

あじ‐の‐いっとう【阿字の一刀】

〔仏〕一切万有の真理をふくむ阿字の意をさとって、仏の智慧によって煩悩を断ちきることを、刀にたとえていう。

あしゃ【阿遮】🔗⭐🔉

あしゃ【阿遮】

〔仏〕阿遮羅曩多あしゃらのうた(梵語Acalanātha)の略。阿遮羅。不動明王のこと。

⇒あしゃ‐いちげい【阿遮一睨】

あしゃ‐いちげい【阿遮一睨】🔗⭐🔉

あしゃ‐いちげい【阿遮一睨】

〔仏〕不動明王が左眼を閉じ右眼を見開いて睨にらむこと。

⇒あしゃ【阿遮】

あ‐しゅう【阿州】‥シウ🔗⭐🔉

あ‐しゅう【阿州】‥シウ

阿波あわ国の別称。

あしゅら【阿修羅】🔗⭐🔉

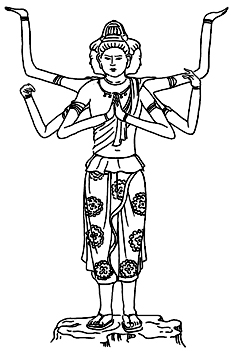

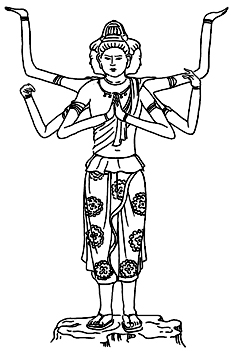

あしゅら【阿修羅】

〔仏〕(梵語Asura)古代インドの神の一族。後にはインドラ神(帝釈天)など天上の神々に戦いを挑む悪神とされる。仏教では天竜八部衆の一つとして仏法の守護神とされる一方、六道の一つとして人間以下の存在とされる。絶えず闘争を好み、地下や海底にすむという。アスラ。修羅。非天。無酒神。

阿修羅

⇒あしゅら‐おう【阿修羅王】

⇒あしゅら‐どう【阿修羅道】

⇒あしゅら‐おう【阿修羅王】

⇒あしゅら‐どう【阿修羅道】

⇒あしゅら‐おう【阿修羅王】

⇒あしゅら‐どう【阿修羅道】

⇒あしゅら‐おう【阿修羅王】

⇒あしゅら‐どう【阿修羅道】

あしゅら‐おう【阿修羅王】‥ワウ🔗⭐🔉

あしゅら‐おう【阿修羅王】‥ワウ

阿修羅の長。修羅王。

⇒あしゅら【阿修羅】

あしゅら‐どう【阿修羅道】‥ダウ🔗⭐🔉

あしゅら‐どう【阿修羅道】‥ダウ

六道の一つ。阿修羅のすむ、争いの絶えない世界。天・人と地獄・餓鬼・畜生との間にある。修羅道。

⇒あしゅら【阿修羅】

あずま‐や【四阿・東屋・阿舎】アヅマ‥🔗⭐🔉

あずま‐や【四阿・東屋・阿舎】アヅマ‥

(東国風のひなびた家の意)

①四方へ檐のきを葺きおろした家屋。寄棟よせむねあるいは入母屋いりもや造。正倉院文書「草葺―一間」

②四方の柱だけで、壁がなく、屋根を四方に葺きおろした小屋。庭園などの休息所とする。亭ちん。国木田独歩、夫婦「庭へ出て吾妻屋あずまやに行つて見たが」

③催馬楽さいばらの曲名。

④源氏物語の巻名。宇治十帖の一つ。

⇒あずま【東・吾妻・吾嬬】

あせん‐やく【阿仙薬】🔗⭐🔉

あせん‐やく【阿仙薬】

インド産のアカネ科植物の水エキスを濃縮して得た褐色または暗褐色塊状の生薬。ベグ阿仙薬・ガンビール阿仙薬の2種がある。主成分はカテキン。収斂しゅうれん剤・口中清涼剤、また、染料・皮なめし剤に用いる。カテキュー。

あそ【阿蘇】(地名)🔗⭐🔉

あそ【阿蘇】

熊本県北東部、阿蘇山の北麓に位置する市。稲作と高原野菜栽培、牛の放牧が盛ん。観光資源にも富む。人口3万。

あそ【阿蘇】(姓氏)🔗⭐🔉

あそ【阿蘇】

肥後国一の宮阿蘇社の大宮司家。阿蘇国造の系譜。中世、武士団を構成、在地領主として力を伸ばす。

あそうぎ【阿僧祇】🔗⭐🔉

あそうぎ【阿僧祇】

①〔仏〕(梵語asaṃkhya; asaṃkhyeya)数えきれないほどの大きな数の単位。無数。

②数の単位。インドでは10の51乗。中国では56乗。一説に10の64乗。(塵劫記)

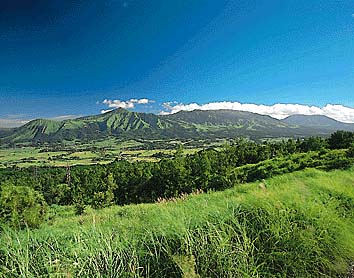

あそ‐くじゅう‐こくりつこうえん【阿蘇くじゅう国立公園】‥ヂユウ‥ヱン🔗⭐🔉

あそ‐くじゅう‐こくりつこうえん【阿蘇くじゅう国立公園】‥ヂユウ‥ヱン

阿蘇山・九重連山を中心とし、熊本・大分両県にまたがる国立公園。温泉に富む。

三俣山

撮影:山梨勝弘

あそ‐さん【阿蘇山】🔗⭐🔉

あそ‐さん【阿蘇山】

熊本県北東部、外輪山と数個の中央火口丘(阿蘇五岳という)から成る活火山。外輪山に囲まれた楕円形陥没カルデラは世界最大級。最高峰の高岳は標高1592メートル。

阿蘇中岳

撮影:山梨勝弘

阿蘇山

提供:オフィス史朗

阿蘇山

提供:オフィス史朗

阿蘇山

提供:オフィス史朗

阿蘇山

提供:オフィス史朗

あそ‐じんじゃ【阿蘇神社】🔗⭐🔉

あそ‐じんじゃ【阿蘇神社】

熊本県阿蘇市一の宮町にある元官幣大社。祭神は健磐竜命たけいわたつのみことほか。肥後国一の宮。

あだ‐の‐おおの【阿太の大野】‥オホ‥🔗⭐🔉

あだ‐の‐おおの【阿太の大野】‥オホ‥

奈良県五條市東部にあった原野。宇智の大野。(歌枕)

あ‐だん【阿檀】🔗⭐🔉

あ‐だん【阿檀】

タコノキ科の熱帯性常緑低木。樹皮は暗褐色で葉跡がめだつ。幹の下部から多数の気根を出す。沖縄・台湾に自生。葉で日除帽子やうちわを、また、気根を裂いて乾かし、わらじを作る。茎は弦楽器の胴、根はキセル材など、生活用品の材料に多用された。タコノキとごく近縁。

あだん

アダン

提供:ネイチャー・プロダクション

アダン

提供:ネイチャー・プロダクション

アダン

提供:ネイチャー・プロダクション

アダン

提供:ネイチャー・プロダクション

あちき【阿直岐】🔗⭐🔉

あちき【阿直岐】

古代、百済からの渡来人。応神天皇の時に貢使として来朝、皇子 道稚郎子うじのわきいらつこに経典を講じ、また、百済から博士王仁わにを招いたと伝える。阿知吉師あちきしともいう。

道稚郎子うじのわきいらつこに経典を講じ、また、百済から博士王仁わにを招いたと伝える。阿知吉師あちきしともいう。

道稚郎子うじのわきいらつこに経典を講じ、また、百済から博士王仁わにを招いたと伝える。阿知吉師あちきしともいう。

道稚郎子うじのわきいらつこに経典を講じ、また、百済から博士王仁わにを招いたと伝える。阿知吉師あちきしともいう。

あち‐の‐おみ【阿知使主】🔗⭐🔉

あち‐の‐おみ【阿知使主】

応神天皇の時の渡来人。後漢の霊帝の曾孫ともいう。のち呉に使して織女・縫女を連れ帰ったと伝えられる。古代の最も有力な渡来人の一族、東漢直やまとのあやのあたいの祖という。

あ‐ちゃ【阿茶】🔗⭐🔉

あ‐ちゃ【阿茶】

長崎で、唐人(中国人)に対する親称。「―さん」

アチャラ‐づけ【阿茶羅漬】🔗⭐🔉

アチャラ‐づけ【阿茶羅漬】

(アチャラは、ペルシア語のāchārに由来するポルトガル語)蓮根・大根・筍たけのこ・蕪かぶなどを細かく刻んで、唐辛子を加えた酢・酒・醤油・砂糖などに漬けた食品。アジャラづけ。

あ‐てい【阿弟】🔗⭐🔉

あ‐てい【阿弟】

弟を親しんでいう称。

あてら‐だんそう【阿寺断層】🔗⭐🔉

あてら‐だんそう【阿寺断層】

長野と岐阜の県境に北西・南東方向におよそ66キロメートルにわたって走る活断層。

あ‐と【阿堵】🔗⭐🔉

あ‐と【阿堵】

阿堵物あとぶつの略。

あと‐の‐もの【阿堵の物】🔗⭐🔉

あと‐の‐もの【阿堵の物】

⇒あとぶつ

あに‐どうざん【阿仁銅山】🔗⭐🔉

あに‐どうざん【阿仁銅山】

秋田県北秋田市の銅山。近世初頭は金銀山、1670年(寛文10)以降は銅山として栄え、秋田藩の財政を潤した。1875年(明治8)官営となり、85年以後民営。1970年閉山。

アホン【阿 ・阿衡・阿洪】🔗⭐🔉

・阿衡・阿洪】🔗⭐🔉

アホン【阿 ・阿衡・阿洪】

(「イスラム諸学の専門家」の意のペルシア語ākhundから)中国で、回族の宗教指導者・イスラム学者。清真寺(モスク)の教長(イマーム)を務める者が多い。

・阿衡・阿洪】

(「イスラム諸学の専門家」の意のペルシア語ākhundから)中国で、回族の宗教指導者・イスラム学者。清真寺(モスク)の教長(イマーム)を務める者が多い。

・阿衡・阿洪】

(「イスラム諸学の専門家」の意のペルシア語ākhundから)中国で、回族の宗教指導者・イスラム学者。清真寺(モスク)の教長(イマーム)を務める者が多い。

・阿衡・阿洪】

(「イスラム諸学の専門家」の意のペルシア語ākhundから)中国で、回族の宗教指導者・イスラム学者。清真寺(モスク)の教長(イマーム)を務める者が多い。

お‐かめ【お亀・阿亀】🔗⭐🔉

おかめ‐ざさ【阿亀笹】🔗⭐🔉

おかめ‐ざさ【阿亀笹】

①イネ科タケ類の植物。丈低く群生し、1節から5本の側枝を出す。庭園に普通。東京浅草の酉の市でこの竹竿におかめの面を下げるのでこの名を得たという。五枚笹。豊後笹。

オカメザサ

撮影:関戸 勇

②紋所の名。5枚の笹の葉を描いたもの。

⇒お‐かめ【お亀・阿亀】

②紋所の名。5枚の笹の葉を描いたもの。

⇒お‐かめ【お亀・阿亀】

②紋所の名。5枚の笹の葉を描いたもの。

⇒お‐かめ【お亀・阿亀】

②紋所の名。5枚の笹の葉を描いたもの。

⇒お‐かめ【お亀・阿亀】

おかめ‐そば【阿亀蕎麦】🔗⭐🔉

おかめ‐そば【阿亀蕎麦】

かまぼこ・椎茸・湯葉などを入れたつゆそば。おかめ。

⇒お‐かめ【お亀・阿亀】

おかめ‐づた【阿亀蔦】🔗⭐🔉

おかめ‐づた【阿亀蔦】

(→)キヅタの別称。とくに園芸でいう。

⇒お‐かめ【お亀・阿亀】

おきく‐むし【阿菊虫・螠虫】🔗⭐🔉

おきく‐むし【阿菊虫・螠虫】

ジャコウアゲハの蛹さなぎの俗称。枝などに尾端を固着し、胸部は1本の糸で枝に懸かる。その形を「お菊」の縛られた姿になぞらえていう。

おくに【阿国】🔗⭐🔉

おくに【阿国】

⇒いずものおくに(出雲阿国)。

⇒おくに‐かぶき【阿国歌舞伎】

おくに‐かぶき【阿国歌舞伎】🔗⭐🔉

おくに‐かぶき【阿国歌舞伎】

江戸初期、慶長の頃、出雲大社の巫女みこと称する阿国が京都へ出て演じた流行歌はやりうたや念仏踊などをまじえた演劇。歌舞伎芝居の始め。

阿国歌舞伎

⇒おくに【阿国】

⇒おくに【阿国】

⇒おくに【阿国】

⇒おくに【阿国】

おちよ【阿千代】🔗⭐🔉

おちよ【阿千代】

①江戸時代、船饅頭ふなまんじゅうの異名。誹風柳多留6「股火して寝るほど―買ひこなし」

②「お千代船」の略。1の乗っている船。

おと‐おじ【阿叔・叔父】‥ヲヂ🔗⭐🔉

おと‐おじ【阿叔・叔父】‥ヲヂ

父の弟。〈新撰字鏡2〉↔えおじ(伯父)

おも‐ね・る【阿る】🔗⭐🔉

おも‐ね・る【阿る】

〔自五〕

(一説に、「おも」は面、「ねる」は練る、顔を左右に向ける意)機嫌をとって相手の気に入るようにする。へつらう。追従ついしょうする。神代紀下「大己貴おおあなむちの神に佞おもねり媚びて」。「上役に―・る」

くま【隈・曲・阿】🔗⭐🔉

くま【隈・曲・阿】

①道や川などの湾曲して入り込んだ所。万葉集13「道の―八十―ごとになげきつつ」

②奥まって隠れた所。すみ。源氏物語明石「かの浦に静やかに隠らふべき―侍りなむや」

③色と色とが相接する所。光と陰との接する所。ぼかし。陰翳いんえい。暈うん。陰。くもり。源氏物語賢木「月の少し―ある」。「目の―」

④秘めているところ。隠していること。後撰和歌集秋「秋の夜の月の光は清けれど人の心の―は照らさず」

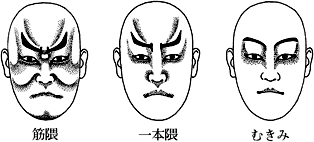

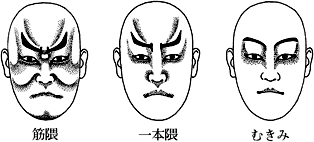

⑤かたすみ。へんぴなところ。源氏物語常夏「さる田舎の―にて」

⑥欠点。源氏物語浮舟「そのことぞとおぼゆる―なく」

⑦歌舞伎で役者の顔に施す色どり。くまどり。

隈

くまわかまる【阿新丸】🔗⭐🔉

くまわかまる【阿新丸】

日野資朝ひのすけともの子。名は邦光。13歳で佐渡に赴き、父の仇本間山城入道を狙って果たさず、その一族の本間三郎を殺し、のち南朝に仕えた。(1320〜1363)

[漢]阿🔗⭐🔉

阿 字形

〔阝(左)部5画/8画/人名/1604・3024〕

〔音〕ア(呉)(漢)

〔訓〕くま・おもねる (名)お

[意味]

①山や川の曲がって入りくんだ所。まがりかど。隈くま。「山阿」。家のひさし。のき。「四阿」(=あずまや)

②(本心をまげて)へつらう。おもねる。「曲学阿世・阿諛あゆ・阿附」

③人を親しんで呼ぶ時に冠する語。「阿兄・阿母・阿Q」▶日本で女の名に冠する接頭語「お」にあてて用いる。「阿国おくに・阿千おせん」

④サンスクリットのaの音訳字。「阿字」(→阿吽あうん)▶その他の外国語の音訳にも使う。特に、「阿弗利加アフリカ」の略。「南阿戦争」

⑤「阿波あわ国」の略。「阿州」

[解字]

形声。「阝」(=おか)+音符「可」(=かぎ型に曲がる)。かぎ型のおか、または、かぎ型に入りくんだ地形を示す。

[難読]

阿婆擦れあばずれ・阿弗利加アフリカ・阿蘭陀オランダ

〔阝(左)部5画/8画/人名/1604・3024〕

〔音〕ア(呉)(漢)

〔訓〕くま・おもねる (名)お

[意味]

①山や川の曲がって入りくんだ所。まがりかど。隈くま。「山阿」。家のひさし。のき。「四阿」(=あずまや)

②(本心をまげて)へつらう。おもねる。「曲学阿世・阿諛あゆ・阿附」

③人を親しんで呼ぶ時に冠する語。「阿兄・阿母・阿Q」▶日本で女の名に冠する接頭語「お」にあてて用いる。「阿国おくに・阿千おせん」

④サンスクリットのaの音訳字。「阿字」(→阿吽あうん)▶その他の外国語の音訳にも使う。特に、「阿弗利加アフリカ」の略。「南阿戦争」

⑤「阿波あわ国」の略。「阿州」

[解字]

形声。「阝」(=おか)+音符「可」(=かぎ型に曲がる)。かぎ型のおか、または、かぎ型に入りくんだ地形を示す。

[難読]

阿婆擦れあばずれ・阿弗利加アフリカ・阿蘭陀オランダ

〔阝(左)部5画/8画/人名/1604・3024〕

〔音〕ア(呉)(漢)

〔訓〕くま・おもねる (名)お

[意味]

①山や川の曲がって入りくんだ所。まがりかど。隈くま。「山阿」。家のひさし。のき。「四阿」(=あずまや)

②(本心をまげて)へつらう。おもねる。「曲学阿世・阿諛あゆ・阿附」

③人を親しんで呼ぶ時に冠する語。「阿兄・阿母・阿Q」▶日本で女の名に冠する接頭語「お」にあてて用いる。「阿国おくに・阿千おせん」

④サンスクリットのaの音訳字。「阿字」(→阿吽あうん)▶その他の外国語の音訳にも使う。特に、「阿弗利加アフリカ」の略。「南阿戦争」

⑤「阿波あわ国」の略。「阿州」

[解字]

形声。「阝」(=おか)+音符「可」(=かぎ型に曲がる)。かぎ型のおか、または、かぎ型に入りくんだ地形を示す。

[難読]

阿婆擦れあばずれ・阿弗利加アフリカ・阿蘭陀オランダ

〔阝(左)部5画/8画/人名/1604・3024〕

〔音〕ア(呉)(漢)

〔訓〕くま・おもねる (名)お

[意味]

①山や川の曲がって入りくんだ所。まがりかど。隈くま。「山阿」。家のひさし。のき。「四阿」(=あずまや)

②(本心をまげて)へつらう。おもねる。「曲学阿世・阿諛あゆ・阿附」

③人を親しんで呼ぶ時に冠する語。「阿兄・阿母・阿Q」▶日本で女の名に冠する接頭語「お」にあてて用いる。「阿国おくに・阿千おせん」

④サンスクリットのaの音訳字。「阿字」(→阿吽あうん)▶その他の外国語の音訳にも使う。特に、「阿弗利加アフリカ」の略。「南阿戦争」

⑤「阿波あわ国」の略。「阿州」

[解字]

形声。「阝」(=おか)+音符「可」(=かぎ型に曲がる)。かぎ型のおか、または、かぎ型に入りくんだ地形を示す。

[難読]

阿婆擦れあばずれ・阿弗利加アフリカ・阿蘭陀オランダ

広辞苑に「阿」で始まるの検索結果 1-88。もっと読み込む

の音訳。

の音訳。