複数辞典一括検索+![]()

![]()

くま【隈・曲・阿】🔗⭐🔉

くま【隈・曲・阿】

①道や川などの湾曲して入り込んだ所。万葉集13「道の―八十―ごとになげきつつ」

②奥まって隠れた所。すみ。源氏物語明石「かの浦に静やかに隠らふべき―侍りなむや」

③色と色とが相接する所。光と陰との接する所。ぼかし。陰翳いんえい。暈うん。陰。くもり。源氏物語賢木「月の少し―ある」。「目の―」

④秘めているところ。隠していること。後撰和歌集秋「秋の夜の月の光は清けれど人の心の―は照らさず」

⑤かたすみ。へんぴなところ。源氏物語常夏「さる田舎の―にて」

⑥欠点。源氏物語浮舟「そのことぞとおぼゆる―なく」

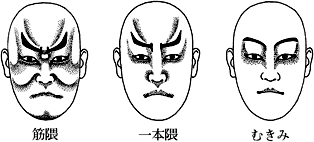

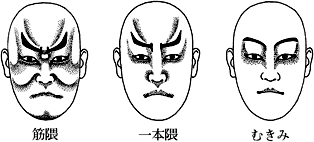

⑦歌舞伎で役者の顔に施す色どり。くまどり。

隈

くまぐま・し【隈隈し】🔗⭐🔉

くまぐま・し【隈隈し】

〔形シク〕

①ひどく薄暗い。くまが多くて隠れて見えない。出雲風土記「いと―・しき谷なりとのたまふ」

②うしろぐらいようだ。秘密があるようだ。源氏物語梅枝「深く隠し給ふと怨みて…―・しくおぼしなすこそ苦しけれ」

くま‐ざさ【隈笹・熊笹】🔗⭐🔉

くま‐ざさ【隈笹・熊笹】

ササの一種。山林中に自生し、観賞用に広く栽培。高さ約1メートル。幹は細くて強靱。新葉は緑色だが、秋、縁辺が枯れて白変するのを隈に見たてていう。葉は料理・菓子の装飾用。

クマザサ

撮影:関戸 勇

くま‐じ【隈路】‥ヂ🔗⭐🔉

くま‐じ【隈路】‥ヂ

曲りかどの多いみち。

くま‐で【隈手】🔗⭐🔉

くま‐で【隈手】

曲がりくねって見えないところ。冥界。神代紀下「八十隈やそくまでに隠去かくれなむ」

くま‐と【隈所】🔗⭐🔉

くま‐と【隈所】

くまになっているところ。物かげ。万葉集20「葦垣の―に立ちてわぎもこが」

くま‐どり【隈取り・暈取り】🔗⭐🔉

くま‐どり【隈取り・暈取り】

①くまどること。彩色を加え、ぼかすこと。

②絵画で、遠近・高低・凹凸などを表現するため、墨や彩色の濃淡によってぼかしを加えること。

③歌舞伎や中国の京劇などにおける特殊な化粧法。正義・悪・超人的な力などをもつ役柄を強調するため、紅・青・墨などの絵具で一定の型に顔面を彩色すること。→隈くま(図)。

⇒くまどり‐ふで【隈取り筆】

くまどり‐ふで【隈取り筆】🔗⭐🔉

くまどり‐ふで【隈取り筆】

ぼかしをするのに用いる画筆。柔毛で製し、穂の形は円く短い。くまふで。

⇒くま‐どり【隈取り・暈取り】

くま‐ど・る【隈取る・暈取る】🔗⭐🔉

くま‐ど・る【隈取る・暈取る】

〔他五〕

①彩色で濃淡をつける。境目をぼかす。為兼集「雲の色は―・る墨の移し絵に」

②顔を紅・墨などでいろどる。特に、俳優が顔の隈取りをする。浄瑠璃、源平布引滝「つらを―・り隠せしは」

くま‐なく【隈無く】🔗⭐🔉

くま‐なく【隈無く】

〔副〕

(形容詞クマナシの連用形から)行き届かぬ所なく。何事にも通じて。「―探す」

くま‐な・し【隈無し】🔗⭐🔉

くま‐な・し【隈無し】

〔形ク〕

①隠れる所がない。陰がない。源氏物語夕顔「八月十五夜、―・き月かげ」

②心にかくす所がない。へだて心がない。源氏物語夢浮橋「聖といふ中にもあまり―・く物し給へば」

③行き届かない所がない。ぬかりがない。何事にも通じている。源氏物語帚木「―・き物言ひも定めかねて」

くま‐み【隈回】🔗⭐🔉

くま‐み【隈回】

くまのあるめぐり。曲り角。くまわ。万葉集2「道の―に標しめ結へわが背」

わいはん‐ないかく【隈板内閣】🔗⭐🔉

わいはん‐ないかく【隈板内閣】

1898年(明治31)6〜11月の、憲政党内閣の俗称。大隈おおくま重信が首相兼外相、板垣退助が内相だったからいう。政党内閣の端緒となったが、旧自由・進歩両党系の内部対立で崩壊。

[漢]隈🔗⭐🔉

隈 字形

〔阝(左)部9画/12画/2308・3728〕

〔音〕ワイ(漢)

〔訓〕くま

[意味]

山や川の曲がって入りこんだ所。くま。すみ。「界隈」

〔阝(左)部9画/12画/2308・3728〕

〔音〕ワイ(漢)

〔訓〕くま

[意味]

山や川の曲がって入りこんだ所。くま。すみ。「界隈」

〔阝(左)部9画/12画/2308・3728〕

〔音〕ワイ(漢)

〔訓〕くま

[意味]

山や川の曲がって入りこんだ所。くま。すみ。「界隈」

〔阝(左)部9画/12画/2308・3728〕

〔音〕ワイ(漢)

〔訓〕くま

[意味]

山や川の曲がって入りこんだ所。くま。すみ。「界隈」

広辞苑に「隈」で始まるの検索結果 1-15。