複数辞典一括検索+![]()

![]()

つかわ・す【遣わす】ツカハス🔗⭐🔉

つかわ・す【遣わす】ツカハス

動五

動五

他

他

目上の人が目下の人に命じて行かせる。派遣する。

「皇帝が家臣を隣国に━」

「使者を━」

目上の人が目下の人に命じて行かせる。派遣する。

「皇帝が家臣を隣国に━」

「使者を━」

目上の人が目下の人に物などを与える。

「ほうびを━」

目上の人が目下の人に物などを与える。

「ほうびを━」

補動

補動

《「…て[で]」の形で》尊大な気持ちを込めて、「…してやる」の意を表す。…てとらせる。

「聞いて━」

「褒めて━」

「御所望なら呼んで━」

関連語

大分類‖与える‖あたえる

中分類‖与える‖あたえる

《「…て[で]」の形で》尊大な気持ちを込めて、「…してやる」の意を表す。…てとらせる。

「聞いて━」

「褒めて━」

「御所望なら呼んで━」

関連語

大分類‖与える‖あたえる

中分類‖与える‖あたえる

動五

動五

他

他

目上の人が目下の人に命じて行かせる。派遣する。

「皇帝が家臣を隣国に━」

「使者を━」

目上の人が目下の人に命じて行かせる。派遣する。

「皇帝が家臣を隣国に━」

「使者を━」

目上の人が目下の人に物などを与える。

「ほうびを━」

目上の人が目下の人に物などを与える。

「ほうびを━」

補動

補動

《「…て[で]」の形で》尊大な気持ちを込めて、「…してやる」の意を表す。…てとらせる。

「聞いて━」

「褒めて━」

「御所望なら呼んで━」

関連語

大分類‖与える‖あたえる

中分類‖与える‖あたえる

《「…て[で]」の形で》尊大な気持ちを込めて、「…してやる」の意を表す。…てとらせる。

「聞いて━」

「褒めて━」

「御所望なら呼んで━」

関連語

大分類‖与える‖あたえる

中分類‖与える‖あたえる

つき【月】🔗⭐🔉

つき【月】

名

名

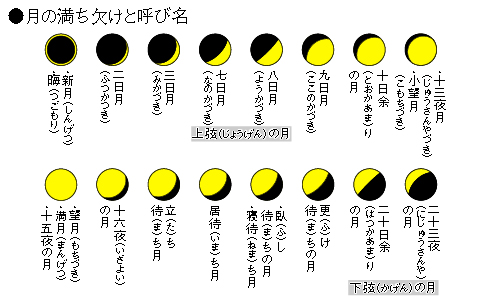

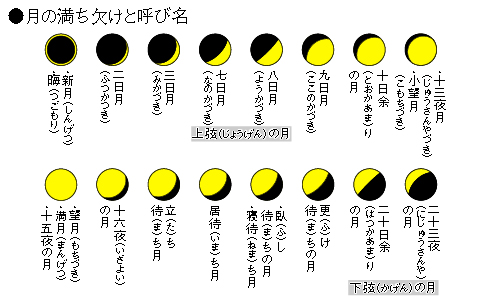

地球の唯一の衛星。太陽の光を受けて、夜輝いて見える。約二七・三日で地球を一周。太陽と地球に対する位置関係によって、目に映る形は新月・上弦・満月・下弦の満ち欠けをくり返す。

地球の唯一の衛星。太陽の光を受けて、夜輝いて見える。約二七・三日で地球を一周。太陽と地球に対する位置関係によって、目に映る形は新月・上弦・満月・下弦の満ち欠けをくり返す。

古来、神話・伝説の素材とされ、詩歌では特に秋の題材として親しまれてきた。「中秋ちゅうしゅうの名月」はその代表。

古来、神話・伝説の素材とされ、詩歌では特に秋の題材として親しまれてきた。「中秋ちゅうしゅうの名月」はその代表。

月の光。月光。

「━が差し込む」

月の光。月光。

「━が差し込む」

暦で、一年を一二に分けた一つ。一か月。

「━に一度、会合を開く」

◇小の月を三〇日、大の月を三一日とし、二月だけは二八日(閏年は二九日)とする。

暦で、一年を一二に分けた一つ。一か月。

「━に一度、会合を開く」

◇小の月を三〇日、大の月を三一日とし、二月だけは二八日(閏年は二九日)とする。

約一〇か月の妊娠期間。

「━が満ちて出産する」

約一〇か月の妊娠期間。

「━が満ちて出産する」

名

名

地球の唯一の衛星。太陽の光を受けて、夜輝いて見える。約二七・三日で地球を一周。太陽と地球に対する位置関係によって、目に映る形は新月・上弦・満月・下弦の満ち欠けをくり返す。

地球の唯一の衛星。太陽の光を受けて、夜輝いて見える。約二七・三日で地球を一周。太陽と地球に対する位置関係によって、目に映る形は新月・上弦・満月・下弦の満ち欠けをくり返す。

古来、神話・伝説の素材とされ、詩歌では特に秋の題材として親しまれてきた。「中秋ちゅうしゅうの名月」はその代表。

古来、神話・伝説の素材とされ、詩歌では特に秋の題材として親しまれてきた。「中秋ちゅうしゅうの名月」はその代表。

月の光。月光。

「━が差し込む」

月の光。月光。

「━が差し込む」

暦で、一年を一二に分けた一つ。一か月。

「━に一度、会合を開く」

◇小の月を三〇日、大の月を三一日とし、二月だけは二八日(閏年は二九日)とする。

暦で、一年を一二に分けた一つ。一か月。

「━に一度、会合を開く」

◇小の月を三〇日、大の月を三一日とし、二月だけは二八日(閏年は二九日)とする。

約一〇か月の妊娠期間。

「━が満ちて出産する」

約一〇か月の妊娠期間。

「━が満ちて出産する」

【月と鼈すっぽん】🔗⭐🔉

【月と鼈すっぽん】

二つのものの違いがはなはだしいことのたとえ。

◇どちらも丸い形をしているが、その価値の差は比較にならないほど大きいことから。

【月に叢雲むらくも花に風】🔗⭐🔉

【月に叢雲むらくも花に風】

好事にはとかく邪魔が入りやすく、よい状態は長続きしないことのたとえ。

つき【▼坏】🔗⭐🔉

つき【▼坏】

名

名

古代、飲食物を盛るのに用いた器。椀わんより浅く、皿より深いもの。

古代、飲食物を盛るのに用いた器。椀わんより浅く、皿より深いもの。

名

名

古代、飲食物を盛るのに用いた器。椀わんより浅く、皿より深いもの。

古代、飲食物を盛るのに用いた器。椀わんより浅く、皿より深いもの。

つき【▼槻】🔗⭐🔉

つき【▼槻】

名

名

〔古〕ケヤキ。

〔古〕ケヤキ。

名

名

〔古〕ケヤキ。

〔古〕ケヤキ。

つき【付き(▽附き)】🔗⭐🔉

つき【付き(▽附き)】

名

名

付くこと。付着すること。また、そのぐあい。

付くこと。付着すること。また、そのぐあい。

火がつくこと。また、そのぐあい。

「━の悪いライター」

火がつくこと。また、そのぐあい。

「━の悪いライター」

勝負事などで、好運。

「━が落ちる」

勝負事などで、好運。

「━が落ちる」

つき従う人。つきそい。従者。

「お━の人」

つき従う人。つきそい。従者。

「お━の人」

(造)

(造) 《名詞に付いて》

《名詞に付いて》

その様子。

「顔━・手━・体━」

その様子。

「顔━・手━・体━」

かな書きが多い。

かな書きが多い。

そのものが付属していること。

「保証━」

「バス、トイレ━」

「骨━の肉」

そのものが付属していること。

「保証━」

「バス、トイレ━」

「骨━の肉」

そのものに付き添ったり所属したりしていること。

「社長━の秘書」

「チーム━の医師」

◇

そのものに付き添ったり所属したりしていること。

「社長━の秘書」

「チーム━の医師」

◇ は連濁により「づき」ともなる。送りがなも一般に「…付」のように「き」を送らない。

関連語

大分類‖付く‖つく

中分類‖付着‖ふちゃく

は連濁により「づき」ともなる。送りがなも一般に「…付」のように「き」を送らない。

関連語

大分類‖付く‖つく

中分類‖付着‖ふちゃく

名

名

付くこと。付着すること。また、そのぐあい。

付くこと。付着すること。また、そのぐあい。

火がつくこと。また、そのぐあい。

「━の悪いライター」

火がつくこと。また、そのぐあい。

「━の悪いライター」

勝負事などで、好運。

「━が落ちる」

勝負事などで、好運。

「━が落ちる」

つき従う人。つきそい。従者。

「お━の人」

つき従う人。つきそい。従者。

「お━の人」

(造)

(造) 《名詞に付いて》

《名詞に付いて》

その様子。

「顔━・手━・体━」

その様子。

「顔━・手━・体━」

かな書きが多い。

かな書きが多い。

そのものが付属していること。

「保証━」

「バス、トイレ━」

「骨━の肉」

そのものが付属していること。

「保証━」

「バス、トイレ━」

「骨━の肉」

そのものに付き添ったり所属したりしていること。

「社長━の秘書」

「チーム━の医師」

◇

そのものに付き添ったり所属したりしていること。

「社長━の秘書」

「チーム━の医師」

◇ は連濁により「づき」ともなる。送りがなも一般に「…付」のように「き」を送らない。

関連語

大分類‖付く‖つく

中分類‖付着‖ふちゃく

は連濁により「づき」ともなる。送りがなも一般に「…付」のように「き」を送らない。

関連語

大分類‖付く‖つく

中分類‖付着‖ふちゃく

明鏡国語辞典 ページ 4032。