複数辞典一括検索+![]()

![]()

しょう【床】シャウ🔗⭐🔉

しょう【床】シャウ

(造)

(造)

ねどこ。寝台。

「起━・病━・臨━」

ねどこ。寝台。

「起━・病━・臨━」

腰かけ。

「━几しょうぎ」

腰かけ。

「━几しょうぎ」

花や苗を育てる所。苗どこ。

「温━」

花や苗を育てる所。苗どこ。

「温━」

物を支える部分。底部。土台。

「花━・河━」

物を支える部分。底部。土台。

「花━・河━」

(造)

(造)

ねどこ。寝台。

「起━・病━・臨━」

ねどこ。寝台。

「起━・病━・臨━」

腰かけ。

「━几しょうぎ」

腰かけ。

「━几しょうぎ」

花や苗を育てる所。苗どこ。

「温━」

花や苗を育てる所。苗どこ。

「温━」

物を支える部分。底部。土台。

「花━・河━」

物を支える部分。底部。土台。

「花━・河━」

しょう‐ぎ【床▼几・床机】シャウ━🔗⭐🔉

しょう‐ぎ【床▼几・床机】シャウ━

名

名

脚を打ち違いに組んだ、折り畳み式の腰掛け。昔、陣中・狩り場などで用いた。

脚を打ち違いに組んだ、折り畳み式の腰掛け。昔、陣中・狩り場などで用いた。

名

名

脚を打ち違いに組んだ、折り畳み式の腰掛け。昔、陣中・狩り場などで用いた。

脚を打ち違いに組んだ、折り畳み式の腰掛け。昔、陣中・狩り場などで用いた。

とこ【床】🔗⭐🔉

とこ【床】

名

名

寝るために布団などの寝具をととのえたところ。また、その布団など。ねどこ。

「━をとる」

「━に就く」

「病の━に臥ふす」

寝るために布団などの寝具をととのえたところ。また、その布団など。ねどこ。

「━をとる」

「━に就く」

「病の━に臥ふす」

ゆか。

「━を張る」

ゆか。

「━を張る」

苗を植えて育てるところ。苗床。

苗を植えて育てるところ。苗床。

畳の芯しん。

畳の芯しん。

川の底。川床。

川の底。川床。

「床の間」の略。→床の間

「━柱」

「床の間」の略。→床の間

「━柱」

名

名

寝るために布団などの寝具をととのえたところ。また、その布団など。ねどこ。

「━をとる」

「━に就く」

「病の━に臥ふす」

寝るために布団などの寝具をととのえたところ。また、その布団など。ねどこ。

「━をとる」

「━に就く」

「病の━に臥ふす」

ゆか。

「━を張る」

ゆか。

「━を張る」

苗を植えて育てるところ。苗床。

苗を植えて育てるところ。苗床。

畳の芯しん。

畳の芯しん。

川の底。川床。

川の底。川床。

「床の間」の略。→床の間

「━柱」

「床の間」の略。→床の間

「━柱」

とこ‐あげ【床上げ】🔗⭐🔉

とこ‐あげ【床上げ】

名・自サ変

名・自サ変

長い病気や出産のあと、体力が回復して寝床を片づけること。また、その祝い。床払い。

長い病気や出産のあと、体力が回復して寝床を片づけること。また、その祝い。床払い。

名・自サ変

名・自サ変

長い病気や出産のあと、体力が回復して寝床を片づけること。また、その祝い。床払い。

長い病気や出産のあと、体力が回復して寝床を片づけること。また、その祝い。床払い。

とこ‐いり【床入り】🔗⭐🔉

とこ‐いり【床入り】

名・自サ変

名・自サ変

寝床に入ること。特に、婚礼の夜、新夫婦がはじめて寝床をともにすること。お床入り。

寝床に入ること。特に、婚礼の夜、新夫婦がはじめて寝床をともにすること。お床入り。

名・自サ変

名・自サ変

寝床に入ること。特に、婚礼の夜、新夫婦がはじめて寝床をともにすること。お床入り。

寝床に入ること。特に、婚礼の夜、新夫婦がはじめて寝床をともにすること。お床入り。

とこ‐かざり【床飾り】🔗⭐🔉

とこ‐かざり【床飾り】

名

名

掛け物・置物・生け花などで、床の間を飾ること。また、その掛け物などの飾り。

掛け物・置物・生け花などで、床の間を飾ること。また、その掛け物などの飾り。

名

名

掛け物・置物・生け花などで、床の間を飾ること。また、その掛け物などの飾り。

掛け物・置物・生け花などで、床の間を飾ること。また、その掛け物などの飾り。

とこ‐さかずき【床杯】━サカヅキ🔗⭐🔉

とこ‐さかずき【床杯】━サカヅキ

名

名

婚礼の夜、新夫婦が寝所で杯を取り交わすこと。また、その儀式。

婚礼の夜、新夫婦が寝所で杯を取り交わすこと。また、その儀式。

名

名

婚礼の夜、新夫婦が寝所で杯を取り交わすこと。また、その儀式。

婚礼の夜、新夫婦が寝所で杯を取り交わすこと。また、その儀式。

とこ‐ずれ【床擦れ】🔗⭐🔉

とこ‐ずれ【床擦れ】

名

名

長く病床にあるとき、体の床に当たる部分が血行障害を起こしてただれること。ひどくなると皮膚の潰瘍かいようが深くなり、皮下脂肪や筋肉が壊死えしに陥る。褥瘡じょくそう。

長く病床にあるとき、体の床に当たる部分が血行障害を起こしてただれること。ひどくなると皮膚の潰瘍かいようが深くなり、皮下脂肪や筋肉が壊死えしに陥る。褥瘡じょくそう。

名

名

長く病床にあるとき、体の床に当たる部分が血行障害を起こしてただれること。ひどくなると皮膚の潰瘍かいようが深くなり、皮下脂肪や筋肉が壊死えしに陥る。褥瘡じょくそう。

長く病床にあるとき、体の床に当たる部分が血行障害を起こしてただれること。ひどくなると皮膚の潰瘍かいようが深くなり、皮下脂肪や筋肉が壊死えしに陥る。褥瘡じょくそう。

とこ‐だたみ【床畳】🔗⭐🔉

とこ‐だたみ【床畳】

名

名

床の間に敷く畳。

床の間に敷く畳。

名

名

床の間に敷く畳。

床の間に敷く畳。

とこ‐つち【床土】🔗⭐🔉

とこ‐つち【床土】

名

名

苗床用の土。

苗床用の土。

床の間の壁などに使う土。

床の間の壁などに使う土。

名

名

苗床用の土。

苗床用の土。

床の間の壁などに使う土。

床の間の壁などに使う土。

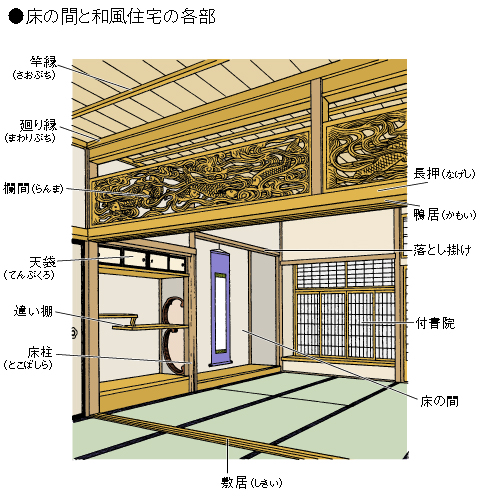

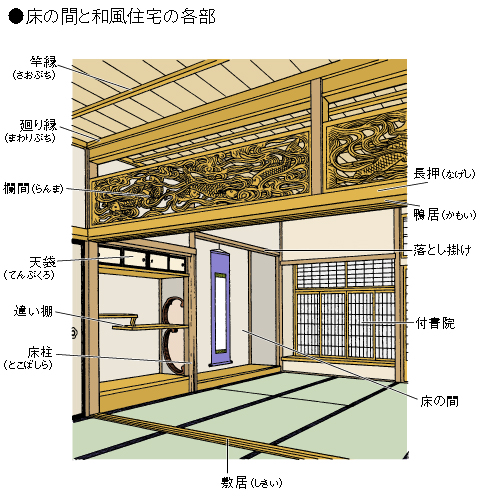

とこ‐の‐ま【床の間】🔗⭐🔉

とこ‐の‐ま【床の間】

名

名

日本建築の座敷で、正面上座に床を一段高く設けた所。掛け軸・置物・生け花などを飾る。とこ。

日本建築の座敷で、正面上座に床を一段高く設けた所。掛け軸・置物・生け花などを飾る。とこ。

名

名

日本建築の座敷で、正面上座に床を一段高く設けた所。掛け軸・置物・生け花などを飾る。とこ。

日本建築の座敷で、正面上座に床を一段高く設けた所。掛け軸・置物・生け花などを飾る。とこ。

とこ‐ばしら【床柱】🔗⭐🔉

とこ‐ばなれ【床離れ】🔗⭐🔉

とこ‐ばなれ【床離れ】

名・自サ変

名・自サ変

朝、寝床から起き出ること。起床。

朝、寝床から起き出ること。起床。

病気が治って病床から離れること。

病気が治って病床から離れること。

名・自サ変

名・自サ変

朝、寝床から起き出ること。起床。

朝、寝床から起き出ること。起床。

病気が治って病床から離れること。

病気が治って病床から離れること。

とこ‐ばらい【床払い】━バラヒ🔗⭐🔉

とこ‐ばらい【床払い】━バラヒ

名

名

床上げ。

床上げ。

名

名

床上げ。

床上げ。

とこ‐や【床屋】🔗⭐🔉

とこ‐や【床屋】

名

名

理髪店。理容店。また、理髪師。

理髪店。理容店。また、理髪師。

名

名

理髪店。理容店。また、理髪師。

理髪店。理容店。また、理髪師。

とこ‐やま【床山】🔗⭐🔉

とこ‐やま【床山】

名

名

力士のまげを結うことや、歌舞伎役者の使用するかつらを整えることを職業とする人。

力士のまげを結うことや、歌舞伎役者の使用するかつらを整えることを職業とする人。

名

名

力士のまげを結うことや、歌舞伎役者の使用するかつらを整えることを職業とする人。

力士のまげを結うことや、歌舞伎役者の使用するかつらを整えることを職業とする人。

ゆか【床】🔗⭐🔉

ゆか【床】

名

名

建物の内部で、地面より一段高く構えた根太の上に板などを張りつめた平面。また、広く屋内で、人が歩いたり物を置いたりする底面。

「━が抜ける」

建物の内部で、地面より一段高く構えた根太の上に板などを張りつめた平面。また、広く屋内で、人が歩いたり物を置いたりする底面。

「━が抜ける」

劇場で、浄瑠璃を語る大夫や三味線の奏者が座る場所。

劇場で、浄瑠璃を語る大夫や三味線の奏者が座る場所。

料亭などが川原の上に張り出して設けた納涼用の桟敷。京都の鴨川・貴船川などのものが知られる。

料亭などが川原の上に張り出して設けた納涼用の桟敷。京都の鴨川・貴船川などのものが知られる。

名

名

建物の内部で、地面より一段高く構えた根太の上に板などを張りつめた平面。また、広く屋内で、人が歩いたり物を置いたりする底面。

「━が抜ける」

建物の内部で、地面より一段高く構えた根太の上に板などを張りつめた平面。また、広く屋内で、人が歩いたり物を置いたりする底面。

「━が抜ける」

劇場で、浄瑠璃を語る大夫や三味線の奏者が座る場所。

劇場で、浄瑠璃を語る大夫や三味線の奏者が座る場所。

料亭などが川原の上に張り出して設けた納涼用の桟敷。京都の鴨川・貴船川などのものが知られる。

料亭などが川原の上に張り出して設けた納涼用の桟敷。京都の鴨川・貴船川などのものが知られる。

ゆか‐いた【床板】🔗⭐🔉

ゆか‐いた【床板】

名

名

建物の床として張られた板。

建物の床として張られた板。

名

名

建物の床として張られた板。

建物の床として張られた板。

ゆか‐うえ【床上】━ウヘ🔗⭐🔉

ゆか‐うんどう【床運動】🔗⭐🔉

ゆか‐うんどう【床運動】

名

名

体操競技の一種目。一二メートル四方のマット上で、徒手体操・跳躍・倒立・宙返りなどの運動を組み合わせて演技するもの。

体操競技の一種目。一二メートル四方のマット上で、徒手体操・跳躍・倒立・宙返りなどの運動を組み合わせて演技するもの。

名

名

体操競技の一種目。一二メートル四方のマット上で、徒手体操・跳躍・倒立・宙返りなどの運動を組み合わせて演技するもの。

体操競技の一種目。一二メートル四方のマット上で、徒手体操・跳躍・倒立・宙返りなどの運動を組み合わせて演技するもの。

ゆかし・い【(床しい)】🔗⭐🔉

ゆかし・い【(床しい)】

形

形

気品・情緒などがあって、どことなく心を引かれるさま。おくゆかしい。

「━人柄」

気品・情緒などがあって、どことなく心を引かれるさま。おくゆかしい。

「━人柄」

昔がしのばれて、何となくなつかしいさま。

「古式━儀式」

昔がしのばれて、何となくなつかしいさま。

「古式━儀式」

‐げ/‐さ/‐が・る

‐げ/‐さ/‐が・る

形

形

気品・情緒などがあって、どことなく心を引かれるさま。おくゆかしい。

「━人柄」

気品・情緒などがあって、どことなく心を引かれるさま。おくゆかしい。

「━人柄」

昔がしのばれて、何となくなつかしいさま。

「古式━儀式」

昔がしのばれて、何となくなつかしいさま。

「古式━儀式」

‐げ/‐さ/‐が・る

‐げ/‐さ/‐が・る

ゆか‐だんぼう【床暖房】━ダンバウ🔗⭐🔉

ゆか‐だんぼう【床暖房】━ダンバウ

名

名

家屋の床の中にパネルヒーターやオンドルなどの設備を組み込み、床を直接暖める暖房方式。

家屋の床の中にパネルヒーターやオンドルなどの設備を組み込み、床を直接暖める暖房方式。

名

名

家屋の床の中にパネルヒーターやオンドルなどの設備を組み込み、床を直接暖める暖房方式。

家屋の床の中にパネルヒーターやオンドルなどの設備を組み込み、床を直接暖める暖房方式。

明鏡国語辞典に「床」で始まるの検索結果 1-23。