複数辞典一括検索+![]()

![]()

しょう【床】シヤウ🔗⭐🔉

しょう【床】シヤウ

(「牀」の通用字)

①こしかけ。長いす。和英語林集成初版「シャウニフス」

②寝台。ねどこ。また、それを数える語。

しょう‐ぎ【床几・牀机・将几】シヤウ‥🔗⭐🔉

しょう‐ぎ【床几・牀机・将几】シヤウ‥

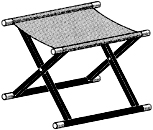

①腰掛の一種。長方形の枠2個を組み合わせ、中央で打違えとして両枠の一方の端に革を張って尻の当たる所とし、折りたたんで携帯に便利なように作る。

床几

②庭や露地に置いて月見や夕涼みに使う細長い腰掛。

③上に緋毛氈ひもうせんなどを敷いて茶店などで使う広い台。

④能や狂言で鬘桶かずらおけのこと。

⇒しょうぎ‐がえし【牀机返し】

⇒しょうぎ‐がわり【牀机替り】

⇒しょうぎ‐ぶね【牀机船】

②庭や露地に置いて月見や夕涼みに使う細長い腰掛。

③上に緋毛氈ひもうせんなどを敷いて茶店などで使う広い台。

④能や狂言で鬘桶かずらおけのこと。

⇒しょうぎ‐がえし【牀机返し】

⇒しょうぎ‐がわり【牀机替り】

⇒しょうぎ‐ぶね【牀机船】

②庭や露地に置いて月見や夕涼みに使う細長い腰掛。

③上に緋毛氈ひもうせんなどを敷いて茶店などで使う広い台。

④能や狂言で鬘桶かずらおけのこと。

⇒しょうぎ‐がえし【牀机返し】

⇒しょうぎ‐がわり【牀机替り】

⇒しょうぎ‐ぶね【牀机船】

②庭や露地に置いて月見や夕涼みに使う細長い腰掛。

③上に緋毛氈ひもうせんなどを敷いて茶店などで使う広い台。

④能や狂言で鬘桶かずらおけのこと。

⇒しょうぎ‐がえし【牀机返し】

⇒しょうぎ‐がわり【牀机替り】

⇒しょうぎ‐ぶね【牀机船】

しょう‐じ【床子】シヤウ‥🔗⭐🔉

しょう‐じ【床子】シヤウ‥

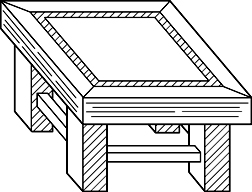

上に人が乗って坐す台で、4脚のついたもの。敷物および茵しとねを敷いて用いた。平安時代の禁中で使用。そうじ。

床子

しょう‐じょう【床上・牀上】シヤウジヤウ🔗⭐🔉

しょう‐じょう【床上・牀上】シヤウジヤウ

寝床の上。

しょう‐ばん【床板・床版】シヤウ‥🔗⭐🔉

しょう‐ばん【床板・床版】シヤウ‥

〔建〕床の機能をもつ構造部材。

⇒しょうばん‐さんご【床板珊瑚】

しょうばん‐さんご【床板珊瑚】シヤウ‥🔗⭐🔉

しょうばん‐さんご【床板珊瑚】シヤウ‥

(tabulate coral)もっとも原始的な骨格構造をもつ群体サンゴの一群。オルドビス紀初期に出現し、ペルム紀末に絶滅した。クサリサンゴ・ハチノスサンゴなどを含む。

⇒しょう‐ばん【床板・床版】

しょう‐び【床尾】シヤウ‥🔗⭐🔉

しょう‐び【床尾】シヤウ‥

銃床じゅうしょうの末端部分。射撃をする際、肩に当てる部分。

そう‐じ【床子】サウ‥🔗⭐🔉

そう‐じ【床子】サウ‥

⇒しょうじ

とこ【床】🔗⭐🔉

とこ‐あげ【床上げ】🔗⭐🔉

とこ‐あげ【床上げ】

長い病気が全快して、また産後の体が回復して、寝床をかたづけること。また、その祝い。床払い。「―を祝う」

とこ‐あしらい【床あしらい】‥アシラヒ🔗⭐🔉

とこ‐あしらい【床あしらい】‥アシラヒ

遊女などの閨中けいちゅうでの客あしらい。

とこ‐いた【床板】🔗⭐🔉

とこ‐いた【床板】

床の間に張る板。

とこ‐いり【床入り】🔗⭐🔉

とこ‐いり【床入り】

①寝所に入ること。

②婚礼の夜、新夫婦が初めて床を共にすること。

とこ‐おおい【床覆い】‥オホヒ🔗⭐🔉

とこ‐おおい【床覆い】‥オホヒ

水分の放散または温度の低下を防ぐため、苗床に筵むしろなどの覆いを施し、苗を保護する装置。

とこ‐がえり【床反り】‥ガヘリ🔗⭐🔉

とこ‐がえり【床反り】‥ガヘリ

眠れないで床の上で寝返りをすること。

とこ‐かざり【床飾り】🔗⭐🔉

とこ‐かざり【床飾り】

床の間の装飾。床に掛物をかけ挿花・置物などをおくこと。また、その掛物・置物など。

とこ‐かため【床固め】🔗⭐🔉

とこ‐かため【床固め】

河床や橋脚が掘り返されないように、石やコンクリートで河床を強化すること。

とこ‐がまち【床框】🔗⭐🔉

とこ‐がまち【床框】

床の間の前端の化粧横木。かまち。とこぶち。

とこ‐かみゆい【床髪結】‥ユヒ🔗⭐🔉

とこ‐かみゆい【床髪結】‥ユヒ

取りたためる簡単な仮店を作って営業している髪結屋。橋台や川岸に多かった。浮世草子、御前義経記「―の目をすりて暖簾かけるを見て」

とこ‐げいしゃ【床芸者】🔗⭐🔉

とこ‐げいしゃ【床芸者】

芸者を名のりながら、芸よりも床をつとめるのをもっぱらとする一種の私娼。誹風柳多留8「―ずるにかけてはにちうなり」

とこ‐ことば【床言葉】🔗⭐🔉

とこ‐ことば【床言葉】

遊女などが閨ねやに入る前にする決り文句の挨拶。好色一代女2「大かた仕掛定まつての―あり」

とこ‐さかずき【床盃】‥サカヅキ🔗⭐🔉

とこ‐さかずき【床盃】‥サカヅキ

婚礼の夜、新夫婦が寝所で盃をとりかわす儀式。

とこ‐ざし【床挿し】🔗⭐🔉

とこ‐ざし【床挿し】

挿木法の一つ。挿穂を苗床に挿すこと。

とこ‐しき【床敷・褥】🔗⭐🔉

とこ‐しき【床敷・褥】

①座席などに敷く物。しとね。天武紀下「氈おりかもの―」

②船床に敷く板。

とこ‐しばり【床縛り】🔗⭐🔉

とこ‐しばり【床縛り】

牛車ぎっしゃの屋形を車軸に縛る縄。落窪物語2「一の車の―をふつふつと切りてければ」

とこ‐しめ【床締め】🔗⭐🔉

とこ‐しめ【床締め】

水漏れを防ぐため、水田の床に粘土などを入れること。

とこ‐じもの【床じもの】🔗⭐🔉

とこ‐じもの【床じもの】

(ジモノは接尾語)床のように。万葉集5「―打ち臥こい伏して」

とこ‐じょうず【床上手】‥ジヤウ‥🔗⭐🔉

とこ‐じょうず【床上手】‥ジヤウ‥

床あしらいのうまいこと。また、その人。

とこ‐すき【床犂】🔗⭐🔉

とこ‐すき【床犂】

床すなわち底のある犂。日本の従来の犂は多くこれである。

とこ‐すずみ【床涼み】🔗⭐🔉

とこ‐すずみ【床涼み】

夏の夜、床ゆかを屋外に設けて涼むこと。特に、京都四条河原辺で床を設けて納涼すること。ゆかすずみ。

とこ‐ずれ【床擦れ】🔗⭐🔉

とこ‐ずれ【床擦れ】

(→)褥瘡じょくそうに同じ。

とこ‐だたみ【床畳】🔗⭐🔉

とこ‐だたみ【床畳】

床の間に敷く畳。雨月物語4「板敷の間に―を設けて」

とこ‐だな【床棚】🔗⭐🔉

とこ‐だな【床棚】

床脇にある棚。

とこ‐つち【床土】🔗⭐🔉

とこ‐つち【床土】

床の間の壁などを塗る上等の土。

とこ‐つ‐み【床つ身】🔗⭐🔉

とこ‐つ‐み【床つ身】

病床についている身。〈色葉字類抄〉

とこ‐づめ【床詰め】🔗⭐🔉

とこ‐づめ【床詰め】

①いつまでも病床についていること。また、その身。

②(→)褥瘡じょくそうに同じ。

とこ‐なか【床中】🔗⭐🔉

とこ‐なか【床中】

ねどこのなか。また、ねどこの中央。古今和歌集雑「枕よりあとより恋のせめくればせんかたなみぞ―にをる」

とこなみ【床次】🔗⭐🔉

とこなみ【床次】

姓氏の一つ。

⇒とこなみ‐たけじろう【床次竹二郎】

とこなみ‐たけじろう【床次竹二郎】‥ラウ🔗⭐🔉

とこなみ‐たけじろう【床次竹二郎】‥ラウ

政治家。鹿児島生れ。東大卒。官界より政友会に入り、その領袖となる。原・高橋内閣の内相など。政友本党総裁・民政党顧問を経て政友会に復帰、のち除名。(1866〜1935)

⇒とこなみ【床次】

○床に就くとこにつく🔗⭐🔉

○床に就くとこにつく

①寝所に入る。就寝する。

②病んで臥す。臥床する。

⇒とこ【床】

とこぬし‐の‐かみ【地主の神】

土地を主宰する神。じぬしのかみ。じしゅのかみ。

とこ‐の‐うみ【床の海】🔗⭐🔉

とこ‐の‐うみ【床の海】

寝床の涙にぬれるのを海にたとえていう語。

とこ‐の‐うらかぜ【床の浦風】🔗⭐🔉

とこ‐の‐うらかぜ【床の浦風】

床を浦に見立てて、そこに吹く風。寝所に吹く風。

とこ‐の‐うらなみ【床の浦波】🔗⭐🔉

とこ‐の‐うらなみ【床の浦波】

床を浦に見立てて、そこでこぼす涙を波にたとえていう語。

○何処の烏も黒いどこのからすもくろい

場所がかわったからといって、人や物事の本質は大して変わらないというたとえ。

⇒ど‐こ【何処・何所】

とこ‐の‐ま【床の間】🔗⭐🔉

とこ‐の‐ま【床の間】

ゆかを一段高くし、正面の壁に書画の幅などを掛け、床板とこいたの上に置物・花瓶などを飾るところ。近世以降の日本建築で、座敷に設ける。室町時代の押板おしいたが起源。→本床ほんどこ。

⇒とこのま‐つき【床の間付】

とこのま‐つき【床の間付】🔗⭐🔉

とこのま‐つき【床の間付】

座敷に床の間のついていること。

⇒とこ‐の‐ま【床の間】

とこ‐ば【床場】🔗⭐🔉

とこ‐ば【床場】

髪結床かみゆいどこ。理髪店。〈和英語林集成3版〉

とこ‐ばし【床箸】🔗⭐🔉

とこ‐ばし【床箸】

鋳金・彫金・鍛金などに要する鉄製の用具。加熱した金属を挟み持つもので、主として鍛冶工が用いる。「やっとこ」の大きなもの。

とこ‐ばしら【床柱】🔗⭐🔉

とこ‐ばしら【床柱】

床の間の脇の化粧柱。角材(桧の四方柾)が正式。数寄屋造では円柱・面皮めんかわ柱などを用いる。紫檀したん・黒檀こくたん・鉄刀木たがやさんなどの唐木、皮つきの自然木、竹などを用いることが多い。

とこ‐はな【床花】🔗⭐🔉

とこ‐はな【床花】

馴染になったしるしに、床で遊女に与える祝儀の金。莫切自根金生木きるなのねからかねのなるき「三会目の―」

○床離るとこはなる🔗⭐🔉

とこ‐ばなれ【床離れ】🔗⭐🔉

とこ‐ばなれ【床離れ】

①寝床から起き出ること。

②夫婦の愛情の離れること。

③全快して病床から離れること。

とこ‐ばらい【床払い】‥バラヒ🔗⭐🔉

とこ‐ばらい【床払い】‥バラヒ

(→)「とこあげ」に同じ。

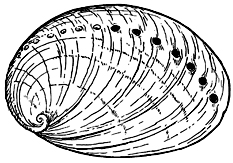

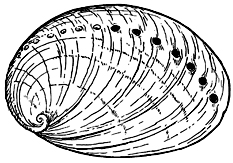

とこ‐ぶし【床伏・常節】🔗⭐🔉

とこ‐ぶし【床伏・常節】

ミミガイ科の巻貝。アワビに酷似するが小形で、殻長約7センチメートル。殻にある孔のうち終りの7〜8個は貫通している。殻表は帯緑赤色、殻口内面は真珠光沢が強く美しい。日本全国に分布し、浅海の岩石下などにすむ。食用。ながれこ。ながらめ。万年鮑。〈[季]春〉

とこぶし

とこ‐ぶち【床縁】🔗⭐🔉

とこ‐ぶち【床縁】

(→)「とこがまち」に同じ。

とこふみ‐いわい【床踏み祝】‥イハヒ🔗⭐🔉

とこふみ‐いわい【床踏み祝】‥イハヒ

(島根県などで)大漁祝いのこと。

とこ‐ぶり【床振り】🔗⭐🔉

とこ‐ぶり【床振り】

床あしらいの様子。

○床旧るとこふる

夫婦が長くつれそう。拾遺和歌集哀傷「年ふれどいかなる人か床ふりて」

⇒とこ【床】

○床旧るとこふる🔗⭐🔉

○床旧るとこふる

夫婦が長くつれそう。拾遺和歌集哀傷「年ふれどいかなる人か床ふりて」

⇒とこ【床】

とこ‐べ【床辺】

(古くはトコヘ)床のあたり。万葉集20「いはひべを―に据ゑて」

とこ‐べ【床辺】🔗⭐🔉

とこ‐べ【床辺】

(古くはトコヘ)床のあたり。万葉集20「いはひべを―に据ゑて」

○何処方量も無いどこほうりょうもない

どこまでも際限がない。「どこほうじもない」とも。狂言、止動方角しどうほうがく「先へといへば何処方量も無う先へうする」

⇒ど‐こ【何処・何所】

とこ‐まんりき【床万力】🔗⭐🔉

とこ‐まんりき【床万力】

仕事台に取り付けて用いる万力。

とこ‐みせ【床店・床見世】🔗⭐🔉

とこ‐みせ【床店・床見世】

①商品を売るだけで人の住まない簡単な店。

②移動のできる小さい店。屋台店。

とこ‐むし【床虫】🔗⭐🔉

とこ‐むし【床虫】

ナンキンムシの別称。〈日葡辞書〉

とこ‐や【床屋】🔗⭐🔉

とこ‐や【床屋】

①髪結床かみゆいどこ。

②理髪店。理髪師。

とこ‐やま【床山】🔗⭐🔉

とこ‐やま【床山】

①江戸時代、歌舞伎役者の髪を結い、また鬘かつらの世話をした部屋。また、その役をした人。

②力士の髪を結いととのえるのを業とする人。

とこ‐よし【床善し】🔗⭐🔉

とこ‐よし【床善し】

遊女などの床あしらいの巧みなこと。浄瑠璃、心中天の網島「心中よし、意気方よし、―の小春どの」

とこ‐わき【床脇】🔗⭐🔉

とこ‐わき【床脇】

床の間のわき。

⇒とこわき‐だな【床脇棚】

とこわき‐だな【床脇棚】🔗⭐🔉

とこわき‐だな【床脇棚】

床脇に設けた棚。袋戸棚・違棚ちがいだな・地袋じぶくろなど。

⇒とこ‐わき【床脇】

○床をあげるとこをあげる

蒲団などの寝具を取り片付ける。病気が治った時にもいう。床を払う。

⇒とこ【床】

○何処を押せばそんな音が出るどこをおせばそんなねがでる

何を根拠にそんな常識外れのことが言えるのか。

⇒ど‐こ【何処・何所】

○床をとるとこをとる

蒲団などを敷き、寝所を作る。

⇒とこ【床】

○床をあげるとこをあげる🔗⭐🔉

○床をあげるとこをあげる

蒲団などの寝具を取り片付ける。病気が治った時にもいう。床を払う。

⇒とこ【床】

○床をとるとこをとる🔗⭐🔉

○床をとるとこをとる

蒲団などを敷き、寝所を作る。

⇒とこ【床】

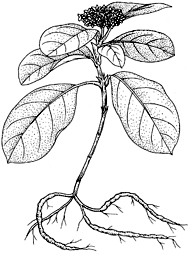

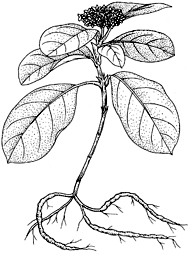

と‐こん【吐根】

アカネ科の常緑多年草。ブラジル南部原産の薬用植物で、東南アジアで栽培。高さ約40センチメートル。基部は木質となり横に這う。根は連珠状に膨れる。葉は対生。小形白色の筒状花を大形の総苞上に密集。果実は豌豆えんどう大の液果で、初め紅色、のち紫色。乾燥した根は暗灰褐色でアルカロイド(エメチン)を含み、生薬として吐剤または去痰薬きょたんやく。また、アメーバ赤痢の特効薬。

とこん

⇒とこん‐しゅ【吐根酒】

⇒とこん‐じょう【吐根錠】

とこん‐しゅ【吐根酒】

吐根の根の粉末をシェリー酒に浸して濾過した黄褐色の透明液。去痰剤・催吐剤。

⇒と‐こん【吐根】

とこん‐じょう【吐根錠】‥ヂヤウ

吐根の根に乳糖をまぜて、錠剤としたもの。去痰剤。

⇒と‐こん【吐根】

ど‐こんじょう【ど根性】‥ジヤウ

(ドは接頭語)根性のずぶとさなどをののしり、また強めていう語。「―を見せる」

とさ【土佐】

①(古く「土左」とも書く)旧国名。今の高知県。土州。

②高知県中部、仁淀川下流に沿う市。高岡平野での野菜・藺草いぐさ栽培のほか、和紙製造・鰹かつお漁が盛ん。人口3万。

とさ【土佐】

姓氏の一つ。

⇒とさ‐みつおき【土佐光起】

⇒とさ‐みつのぶ【土佐光信】

どさ

①(→)「どさあ」に同じ。

②地方または田舎をさげすんでいう語。「―回り」

③(隠語)賭場に役人の踏みこむこと。手入れ。

ど‐さ【土砂】

つちとすな。どしゃ。

どざ【土左】

土左衛門の略。歌舞伎、小袖曾我薊色縫「何、―だへ。いや、まだ身を投げて間がねへ様子」

ど‐ざ【土座】

土間。また、土間の座席。奥の細道「―に筵を敷きて」

どさあ

「…ということだ」の意の東北訛。転じて東北弁、また東北地方の人。誹風柳多留2「京談と―で九年いじりあひ」

と‐ざい【吐剤】

(→)吐薬はきぐすりに同じ。

と‐ざい【徒罪】

(→)「ず(徒)」に同じ。

ど‐さい【駑才】

①駑馬のように魯鈍な才。にぶい才能。また、その人。椿説弓張月後編「清盛―の小人なれども」

②自己の才能の謙譲語。

ど‐ざい【駑材】

(→)駑才に同じ。

とさ‐いぬ【土佐犬】

①イヌの一品種。高知県にいた在来種にマスチフなどを交配して作出したもので、体高60センチメートルほど。短毛で、毛色は褐色か茶褐色。闘犬用。

②土佐の地犬。純粋の日本犬で天然記念物。

とさ‐え【土佐絵】‥ヱ

①土佐派の画風。また、その絵。

②清元。本名題「江戸桜衆袖土産えどざくらてごとのいえづと」。松井幸三作詞。初世清元斎兵衛作曲。1830年(天保1)初演。

どざえもん【土左衛門】‥ヱ‥

(享保1716〜1736頃の江戸の力士、成瀬川土左衛門の身体が肥大であったので、世人が溺死人の膨れあがった死体を土左衛門のようだと戯れたのに起こるという)溺死者の遺体。

とさか【鶏冠】

①ニワトリなどの頭頂部にある、多くは肉質の冠状突起。雄鶏で特に発達している。肉冠と毛の帽子をかぶったような毛冠の2種に分け、肉冠は紅色で形は様々、毛冠は烏骨鶏の雌などにみられる。けいかん。朱冠。伊呂波字類抄「冠、トサカ」

②トサカノリの略。〈日葡辞書〉

⇒とさか‐のり【鶏冠海苔】

⇒鶏冠に来る

とさか【戸坂】

姓氏の一つ。

⇒とさか‐じゅん【戸坂潤】

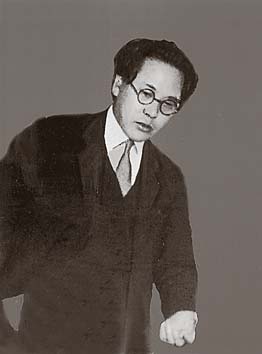

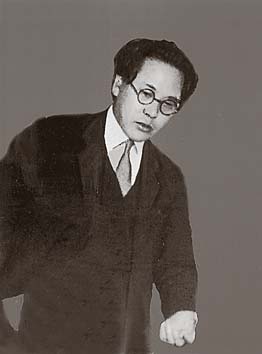

とさか‐じゅん【戸坂潤】

哲学者・評論家。東京生れ。京大卒。観念論哲学からマルクス主義哲学へ転じ、唯物論研究会を創設し指導に当たった。治安維持法による弾圧を受け、長野刑務所で獄死。著「科学論」「技術の哲学」「日本イデオロギー論」など。(1900〜1945)

戸坂潤

提供:毎日新聞社

⇒とこん‐しゅ【吐根酒】

⇒とこん‐じょう【吐根錠】

とこん‐しゅ【吐根酒】

吐根の根の粉末をシェリー酒に浸して濾過した黄褐色の透明液。去痰剤・催吐剤。

⇒と‐こん【吐根】

とこん‐じょう【吐根錠】‥ヂヤウ

吐根の根に乳糖をまぜて、錠剤としたもの。去痰剤。

⇒と‐こん【吐根】

ど‐こんじょう【ど根性】‥ジヤウ

(ドは接頭語)根性のずぶとさなどをののしり、また強めていう語。「―を見せる」

とさ【土佐】

①(古く「土左」とも書く)旧国名。今の高知県。土州。

②高知県中部、仁淀川下流に沿う市。高岡平野での野菜・藺草いぐさ栽培のほか、和紙製造・鰹かつお漁が盛ん。人口3万。

とさ【土佐】

姓氏の一つ。

⇒とさ‐みつおき【土佐光起】

⇒とさ‐みつのぶ【土佐光信】

どさ

①(→)「どさあ」に同じ。

②地方または田舎をさげすんでいう語。「―回り」

③(隠語)賭場に役人の踏みこむこと。手入れ。

ど‐さ【土砂】

つちとすな。どしゃ。

どざ【土左】

土左衛門の略。歌舞伎、小袖曾我薊色縫「何、―だへ。いや、まだ身を投げて間がねへ様子」

ど‐ざ【土座】

土間。また、土間の座席。奥の細道「―に筵を敷きて」

どさあ

「…ということだ」の意の東北訛。転じて東北弁、また東北地方の人。誹風柳多留2「京談と―で九年いじりあひ」

と‐ざい【吐剤】

(→)吐薬はきぐすりに同じ。

と‐ざい【徒罪】

(→)「ず(徒)」に同じ。

ど‐さい【駑才】

①駑馬のように魯鈍な才。にぶい才能。また、その人。椿説弓張月後編「清盛―の小人なれども」

②自己の才能の謙譲語。

ど‐ざい【駑材】

(→)駑才に同じ。

とさ‐いぬ【土佐犬】

①イヌの一品種。高知県にいた在来種にマスチフなどを交配して作出したもので、体高60センチメートルほど。短毛で、毛色は褐色か茶褐色。闘犬用。

②土佐の地犬。純粋の日本犬で天然記念物。

とさ‐え【土佐絵】‥ヱ

①土佐派の画風。また、その絵。

②清元。本名題「江戸桜衆袖土産えどざくらてごとのいえづと」。松井幸三作詞。初世清元斎兵衛作曲。1830年(天保1)初演。

どざえもん【土左衛門】‥ヱ‥

(享保1716〜1736頃の江戸の力士、成瀬川土左衛門の身体が肥大であったので、世人が溺死人の膨れあがった死体を土左衛門のようだと戯れたのに起こるという)溺死者の遺体。

とさか【鶏冠】

①ニワトリなどの頭頂部にある、多くは肉質の冠状突起。雄鶏で特に発達している。肉冠と毛の帽子をかぶったような毛冠の2種に分け、肉冠は紅色で形は様々、毛冠は烏骨鶏の雌などにみられる。けいかん。朱冠。伊呂波字類抄「冠、トサカ」

②トサカノリの略。〈日葡辞書〉

⇒とさか‐のり【鶏冠海苔】

⇒鶏冠に来る

とさか【戸坂】

姓氏の一つ。

⇒とさか‐じゅん【戸坂潤】

とさか‐じゅん【戸坂潤】

哲学者・評論家。東京生れ。京大卒。観念論哲学からマルクス主義哲学へ転じ、唯物論研究会を創設し指導に当たった。治安維持法による弾圧を受け、長野刑務所で獄死。著「科学論」「技術の哲学」「日本イデオロギー論」など。(1900〜1945)

戸坂潤

提供:毎日新聞社

⇒とさか【戸坂】

⇒とさか【戸坂】

⇒とこん‐しゅ【吐根酒】

⇒とこん‐じょう【吐根錠】

とこん‐しゅ【吐根酒】

吐根の根の粉末をシェリー酒に浸して濾過した黄褐色の透明液。去痰剤・催吐剤。

⇒と‐こん【吐根】

とこん‐じょう【吐根錠】‥ヂヤウ

吐根の根に乳糖をまぜて、錠剤としたもの。去痰剤。

⇒と‐こん【吐根】

ど‐こんじょう【ど根性】‥ジヤウ

(ドは接頭語)根性のずぶとさなどをののしり、また強めていう語。「―を見せる」

とさ【土佐】

①(古く「土左」とも書く)旧国名。今の高知県。土州。

②高知県中部、仁淀川下流に沿う市。高岡平野での野菜・藺草いぐさ栽培のほか、和紙製造・鰹かつお漁が盛ん。人口3万。

とさ【土佐】

姓氏の一つ。

⇒とさ‐みつおき【土佐光起】

⇒とさ‐みつのぶ【土佐光信】

どさ

①(→)「どさあ」に同じ。

②地方または田舎をさげすんでいう語。「―回り」

③(隠語)賭場に役人の踏みこむこと。手入れ。

ど‐さ【土砂】

つちとすな。どしゃ。

どざ【土左】

土左衛門の略。歌舞伎、小袖曾我薊色縫「何、―だへ。いや、まだ身を投げて間がねへ様子」

ど‐ざ【土座】

土間。また、土間の座席。奥の細道「―に筵を敷きて」

どさあ

「…ということだ」の意の東北訛。転じて東北弁、また東北地方の人。誹風柳多留2「京談と―で九年いじりあひ」

と‐ざい【吐剤】

(→)吐薬はきぐすりに同じ。

と‐ざい【徒罪】

(→)「ず(徒)」に同じ。

ど‐さい【駑才】

①駑馬のように魯鈍な才。にぶい才能。また、その人。椿説弓張月後編「清盛―の小人なれども」

②自己の才能の謙譲語。

ど‐ざい【駑材】

(→)駑才に同じ。

とさ‐いぬ【土佐犬】

①イヌの一品種。高知県にいた在来種にマスチフなどを交配して作出したもので、体高60センチメートルほど。短毛で、毛色は褐色か茶褐色。闘犬用。

②土佐の地犬。純粋の日本犬で天然記念物。

とさ‐え【土佐絵】‥ヱ

①土佐派の画風。また、その絵。

②清元。本名題「江戸桜衆袖土産えどざくらてごとのいえづと」。松井幸三作詞。初世清元斎兵衛作曲。1830年(天保1)初演。

どざえもん【土左衛門】‥ヱ‥

(享保1716〜1736頃の江戸の力士、成瀬川土左衛門の身体が肥大であったので、世人が溺死人の膨れあがった死体を土左衛門のようだと戯れたのに起こるという)溺死者の遺体。

とさか【鶏冠】

①ニワトリなどの頭頂部にある、多くは肉質の冠状突起。雄鶏で特に発達している。肉冠と毛の帽子をかぶったような毛冠の2種に分け、肉冠は紅色で形は様々、毛冠は烏骨鶏の雌などにみられる。けいかん。朱冠。伊呂波字類抄「冠、トサカ」

②トサカノリの略。〈日葡辞書〉

⇒とさか‐のり【鶏冠海苔】

⇒鶏冠に来る

とさか【戸坂】

姓氏の一つ。

⇒とさか‐じゅん【戸坂潤】

とさか‐じゅん【戸坂潤】

哲学者・評論家。東京生れ。京大卒。観念論哲学からマルクス主義哲学へ転じ、唯物論研究会を創設し指導に当たった。治安維持法による弾圧を受け、長野刑務所で獄死。著「科学論」「技術の哲学」「日本イデオロギー論」など。(1900〜1945)

戸坂潤

提供:毎日新聞社

⇒とこん‐しゅ【吐根酒】

⇒とこん‐じょう【吐根錠】

とこん‐しゅ【吐根酒】

吐根の根の粉末をシェリー酒に浸して濾過した黄褐色の透明液。去痰剤・催吐剤。

⇒と‐こん【吐根】

とこん‐じょう【吐根錠】‥ヂヤウ

吐根の根に乳糖をまぜて、錠剤としたもの。去痰剤。

⇒と‐こん【吐根】

ど‐こんじょう【ど根性】‥ジヤウ

(ドは接頭語)根性のずぶとさなどをののしり、また強めていう語。「―を見せる」

とさ【土佐】

①(古く「土左」とも書く)旧国名。今の高知県。土州。

②高知県中部、仁淀川下流に沿う市。高岡平野での野菜・藺草いぐさ栽培のほか、和紙製造・鰹かつお漁が盛ん。人口3万。

とさ【土佐】

姓氏の一つ。

⇒とさ‐みつおき【土佐光起】

⇒とさ‐みつのぶ【土佐光信】

どさ

①(→)「どさあ」に同じ。

②地方または田舎をさげすんでいう語。「―回り」

③(隠語)賭場に役人の踏みこむこと。手入れ。

ど‐さ【土砂】

つちとすな。どしゃ。

どざ【土左】

土左衛門の略。歌舞伎、小袖曾我薊色縫「何、―だへ。いや、まだ身を投げて間がねへ様子」

ど‐ざ【土座】

土間。また、土間の座席。奥の細道「―に筵を敷きて」

どさあ

「…ということだ」の意の東北訛。転じて東北弁、また東北地方の人。誹風柳多留2「京談と―で九年いじりあひ」

と‐ざい【吐剤】

(→)吐薬はきぐすりに同じ。

と‐ざい【徒罪】

(→)「ず(徒)」に同じ。

ど‐さい【駑才】

①駑馬のように魯鈍な才。にぶい才能。また、その人。椿説弓張月後編「清盛―の小人なれども」

②自己の才能の謙譲語。

ど‐ざい【駑材】

(→)駑才に同じ。

とさ‐いぬ【土佐犬】

①イヌの一品種。高知県にいた在来種にマスチフなどを交配して作出したもので、体高60センチメートルほど。短毛で、毛色は褐色か茶褐色。闘犬用。

②土佐の地犬。純粋の日本犬で天然記念物。

とさ‐え【土佐絵】‥ヱ

①土佐派の画風。また、その絵。

②清元。本名題「江戸桜衆袖土産えどざくらてごとのいえづと」。松井幸三作詞。初世清元斎兵衛作曲。1830年(天保1)初演。

どざえもん【土左衛門】‥ヱ‥

(享保1716〜1736頃の江戸の力士、成瀬川土左衛門の身体が肥大であったので、世人が溺死人の膨れあがった死体を土左衛門のようだと戯れたのに起こるという)溺死者の遺体。

とさか【鶏冠】

①ニワトリなどの頭頂部にある、多くは肉質の冠状突起。雄鶏で特に発達している。肉冠と毛の帽子をかぶったような毛冠の2種に分け、肉冠は紅色で形は様々、毛冠は烏骨鶏の雌などにみられる。けいかん。朱冠。伊呂波字類抄「冠、トサカ」

②トサカノリの略。〈日葡辞書〉

⇒とさか‐のり【鶏冠海苔】

⇒鶏冠に来る

とさか【戸坂】

姓氏の一つ。

⇒とさか‐じゅん【戸坂潤】

とさか‐じゅん【戸坂潤】

哲学者・評論家。東京生れ。京大卒。観念論哲学からマルクス主義哲学へ転じ、唯物論研究会を創設し指導に当たった。治安維持法による弾圧を受け、長野刑務所で獄死。著「科学論」「技術の哲学」「日本イデオロギー論」など。(1900〜1945)

戸坂潤

提供:毎日新聞社

⇒とさか【戸坂】

⇒とさか【戸坂】

ゆか【床・牀】🔗⭐🔉

ゆか【床・牀】

①家の中で一段高く構えて人の寝所などにする所。神代紀下「ともに―を同じくし、殿をひとつにして」

②(→)浜床はまゆかに同じ。

③建物の内部に地より高く根太ねだを構え、板敷あるいは畳敷とした所。また、特に板敷のものの称。

④劇場などで、太夫が浄瑠璃を語る高座。ちょぼ床。

⑤涼み台。縁台。

ゆか‐あがり【床上がり】🔗⭐🔉

ゆか‐あがり【床上がり】

床から衣服の裾までの寸法。

ゆか‐いた【床板】🔗⭐🔉

ゆか‐いた【床板】

床に張る板。床に張った板。

ゆかうえ‐しんすい【床上浸水】‥ウヘ‥🔗⭐🔉

ゆかうえ‐しんすい【床上浸水】‥ウヘ‥

洪水などで床の上まで水が来ること。↔床下浸水

ゆか‐うんどう【床運動】🔗⭐🔉

ゆか‐うんどう【床運動】

体操競技の一つ。12メートル四方の床(フロア)で行い、男子50〜70秒、女子70〜90秒以内に、跳躍・回転などで表現の美しさを競う。女子は伴奏音楽に合わせて行う。

ゆかし・い【床しい・懐しい】🔗⭐🔉

ゆかし・い【床しい・懐しい】

〔形〕[文]ゆか・し(シク)

(動詞「行く」から。「床し」は当て字)

①何となく知りたい、見たい、聞きたい。好奇心がもたれる。大鏡伊尹「いづかたへかと―・しうて、人を付け奉りて見せければ」

②何となくなつかしい。何となくしたわしい。心がひかれる。「山路来て何やら―・しすみれ草」(芭蕉)

③上品ですぐれている。「―・い人柄」

ゆかし‐が・る【床しがる・懐しがる】🔗⭐🔉

ゆかし‐が・る【床しがる・懐しがる】

〔他五〕

見たがる。聞きたがる。知りたがる。枕草子28「つゆちりのことも―・り」

ゆか‐した【床下】🔗⭐🔉

ゆか‐した【床下】

床の下。縁の下。「―浸水」

ゆか‐じょうるり【床浄瑠璃】‥ジヤウ‥🔗⭐🔉

ゆか‐じょうるり【床浄瑠璃】‥ジヤウ‥

歌舞伎の義太夫狂言で、人形劇を模倣して舞台上手かみてに床を特設しそこで浄瑠璃を出語りすること。また、その浄瑠璃。チョボ。

ゆか‐すずみ【床涼み】🔗⭐🔉

ゆか‐すずみ【床涼み】

京都四条河原で、座敷から川原へ桟敷を張り出し、納涼客をもてなすもの。鳴滝・貴船などでも見られる。〈[季]夏〉

ゆか‐だな【床棚】🔗⭐🔉

ゆか‐だな【床棚】

床上に設ける棚。床架。

ゆか‐だんぼう【床暖房】‥バウ🔗⭐🔉

ゆか‐だんぼう【床暖房】‥バウ

家屋の床構造の中に暖房設備を組み込み、その放射熱で暖を取る暖房方法。床のパネル‐ヒーティング、オンドル・ペチカなど。

ゆか‐づか【床束】🔗⭐🔉

ゆか‐づか【床束】

〔建〕床下の地盤から立てて大引おおびきを支える束。

ゆか‐の‐こ【床の子】🔗⭐🔉

ゆか‐の‐こ【床の子】

床に張った簀すの子。

ゆか‐ばり【床張り】🔗⭐🔉

ゆか‐ばり【床張り】

板などで床を張ること。

ゆか‐ばり【床梁】🔗⭐🔉

ゆか‐ばり【床梁】

床板を支えているはり。

ゆか‐ふきだし【床吹出し】🔗⭐🔉

ゆか‐ふきだし【床吹出し】

空調設備の一形式。床面から室内への給気を行い、天井面より吸い込むもの。

ゆか‐ほん【床本】🔗⭐🔉

ゆか‐ほん【床本】

義太夫節の太夫が床ゆかで語るのに用いる浄瑠璃本。大字で手書きされた大型の本で、節章の記号なども書きこまれている。

ゆか‐めん【床面】🔗⭐🔉

ゆか‐めん【床面】

壁面・天井などに対して、床。床の表面。

ゆか‐めんせき【床面積】🔗⭐🔉

ゆか‐めんせき【床面積】

建物の室内部分の面積。普通、階別に数え、周囲の壁や柱などの中心線で囲まれた部分をいう。

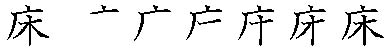

[漢]床🔗⭐🔉

床 字形

筆順

筆順

〔广部4画/7画/常用/3018・3E32〕

〔音〕ショウ〈シャウ〉(慣) ジョウ〈ジャウ〉(呉)

〔訓〕とこ・ゆか

[意味]

①とこ。

㋐ねどこ。寝台。「起床・就床・臨床」「ベッド数五十床以上の病院」

㋑なえどこ。「温床」

②腰かけ。「床几しょうぎ」

③(板張りの)ゆか。土台。地盤。「河床・鉱床」。銃身・砲身を支える部分・台。「銃床・床板」

[解字]

会意。「广」(=いえ)+「木」。家の中にある木のものの意。もと「牀」の俗字。

[下ツキ

温床・河床・臥床・岩床・起床・鉱床・胡床・就床・銃床・着床・道床・同床異夢・病床・離床・臨床・冷床

〔广部4画/7画/常用/3018・3E32〕

〔音〕ショウ〈シャウ〉(慣) ジョウ〈ジャウ〉(呉)

〔訓〕とこ・ゆか

[意味]

①とこ。

㋐ねどこ。寝台。「起床・就床・臨床」「ベッド数五十床以上の病院」

㋑なえどこ。「温床」

②腰かけ。「床几しょうぎ」

③(板張りの)ゆか。土台。地盤。「河床・鉱床」。銃身・砲身を支える部分・台。「銃床・床板」

[解字]

会意。「广」(=いえ)+「木」。家の中にある木のものの意。もと「牀」の俗字。

[下ツキ

温床・河床・臥床・岩床・起床・鉱床・胡床・就床・銃床・着床・道床・同床異夢・病床・離床・臨床・冷床

筆順

筆順

〔广部4画/7画/常用/3018・3E32〕

〔音〕ショウ〈シャウ〉(慣) ジョウ〈ジャウ〉(呉)

〔訓〕とこ・ゆか

[意味]

①とこ。

㋐ねどこ。寝台。「起床・就床・臨床」「ベッド数五十床以上の病院」

㋑なえどこ。「温床」

②腰かけ。「床几しょうぎ」

③(板張りの)ゆか。土台。地盤。「河床・鉱床」。銃身・砲身を支える部分・台。「銃床・床板」

[解字]

会意。「广」(=いえ)+「木」。家の中にある木のものの意。もと「牀」の俗字。

[下ツキ

温床・河床・臥床・岩床・起床・鉱床・胡床・就床・銃床・着床・道床・同床異夢・病床・離床・臨床・冷床

〔广部4画/7画/常用/3018・3E32〕

〔音〕ショウ〈シャウ〉(慣) ジョウ〈ジャウ〉(呉)

〔訓〕とこ・ゆか

[意味]

①とこ。

㋐ねどこ。寝台。「起床・就床・臨床」「ベッド数五十床以上の病院」

㋑なえどこ。「温床」

②腰かけ。「床几しょうぎ」

③(板張りの)ゆか。土台。地盤。「河床・鉱床」。銃身・砲身を支える部分・台。「銃床・床板」

[解字]

会意。「广」(=いえ)+「木」。家の中にある木のものの意。もと「牀」の俗字。

[下ツキ

温床・河床・臥床・岩床・起床・鉱床・胡床・就床・銃床・着床・道床・同床異夢・病床・離床・臨床・冷床

広辞苑に「床」で始まるの検索結果 1-89。もっと読み込む

、止己」

②寝るために設ける所。ねどこ。寝台。また、寝具。万葉集5「明星の明くる朝は敷

、止己」

②寝るために設ける所。ねどこ。寝台。また、寝具。万葉集5「明星の明くる朝は敷 しきたえの―の辺去らず」。「―を敷く」

③畳のしん。↔畳表。

④川の底。かわどこ。

⑤苗を育てるところ。なえどこ。

⑥「床の間」の略。

⑦髪結床。床屋。

⑧鉄床かなとこの略。

⑨牛車ぎっしゃの屋形。くるまばこ。

⑩犂すきの底部。いさり。

⑪和船の櫓床ろどこ・舵床かじどこなどの総称。特に、舵床。

⑫船床、また船床銭・船税のこと。

しきたえの―の辺去らず」。「―を敷く」

③畳のしん。↔畳表。

④川の底。かわどこ。

⑤苗を育てるところ。なえどこ。

⑥「床の間」の略。

⑦髪結床。床屋。

⑧鉄床かなとこの略。

⑨牛車ぎっしゃの屋形。くるまばこ。

⑩犂すきの底部。いさり。

⑪和船の櫓床ろどこ・舵床かじどこなどの総称。特に、舵床。

⑫船床、また船床銭・船税のこと。