複数辞典一括検索+![]()

![]()

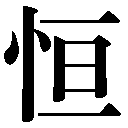

【恒】🔗⭐🔉

【恒】

9画

9画  部 [常用漢字]

区点=2517 16進=3931 シフトJIS=8D50

【恆】旧字人名に使える旧字

部 [常用漢字]

区点=2517 16進=3931 シフトJIS=8D50

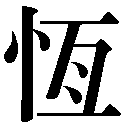

【恆】旧字人名に使える旧字

9画

9画  部

区点=5581 16進=5771 シフトJIS=9C91

《常用音訓》コウ

《音読み》

部

区点=5581 16進=5771 シフトJIS=9C91

《常用音訓》コウ

《音読み》  コウ

コウ /ゴウ

/ゴウ 〈h

〈h ng〉/

ng〉/ コウ

コウ

《訓読み》 つね/つねにする(つねにす)/つねとする(つねとす)/つねに

《名付け》 ちか・つね・のぶ・ひさ・ひさし・ひとし・わたる

《意味》

《訓読み》 つね/つねにする(つねにす)/つねとする(つねとす)/つねに

《名付け》 ちか・つね・のぶ・ひさ・ひさし・ひとし・わたる

《意味》

{名・形}つね。いつもかわりなく張りつめていること。いつも一定しているさま。〈類義語〉→常。「有恒=恒有リ」「無恒産而有恒心=恒産ナクシテ恒心アリ」〔→孟子〕

{名・形}つね。いつもかわりなく張りつめていること。いつも一定しているさま。〈類義語〉→常。「有恒=恒有リ」「無恒産而有恒心=恒産ナクシテ恒心アリ」〔→孟子〕

{動}つねにする(ツネニス)。いつもたるみなく張りつめる。「不恒其徳=ソノ徳ヲ恒ニセズ」〔→論語〕

{動}つねにする(ツネニス)。いつもたるみなく張りつめる。「不恒其徳=ソノ徳ヲ恒ニセズ」〔→論語〕

{動}つねとする(ツネトス)。いつもそうだと考える。ふつうのこととみなす。ふだんのならわしとする。「無恒安息=安息ヲ恒トスルナカレ」

{動}つねとする(ツネトス)。いつもそうだと考える。ふつうのこととみなす。ふだんのならわしとする。「無恒安息=安息ヲ恒トスルナカレ」

{副}つねに。いつも。「恒恐=恒ニ恐ル」

{副}つねに。いつも。「恒恐=恒ニ恐ル」

{名}周易の六十四卦カの一つ。▽巽下震上ソンカシンショウの形で、つねに安定してかわらないさまを示す。

{名}周易の六十四卦カの一つ。▽巽下震上ソンカシンショウの形で、つねに安定してかわらないさまを示す。

{名}ぴんと張った月の弦。〈同義語〉→亙。「如月之恒=月ノ恒ノゴトシ」〔→詩経〕

《解字》

会意兼形声。亙コウは、三日月の上端下端を二本の線で示し、その間にある月の弦を示した会意文字。恆は「心+音符亙」で、月の弦のように、ぴんと張り詰めた心を示す。いつでも緊張してたるまない意となる。→亙

《単語家族》

克コク(張りきる)

{名}ぴんと張った月の弦。〈同義語〉→亙。「如月之恒=月ノ恒ノゴトシ」〔→詩経〕

《解字》

会意兼形声。亙コウは、三日月の上端下端を二本の線で示し、その間にある月の弦を示した会意文字。恆は「心+音符亙」で、月の弦のように、ぴんと張り詰めた心を示す。いつでも緊張してたるまない意となる。→亙

《単語家族》

克コク(張りきる) 極(上から下まで張った大黒柱)などと同系で、語尾が鼻音となって伸びたことばである。

《類義》

→常

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

極(上から下まで張った大黒柱)などと同系で、語尾が鼻音となって伸びたことばである。

《類義》

→常

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

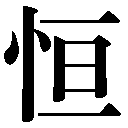

9画

9画  部 [常用漢字]

区点=2517 16進=3931 シフトJIS=8D50

【恆】旧字人名に使える旧字

部 [常用漢字]

区点=2517 16進=3931 シフトJIS=8D50

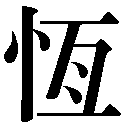

【恆】旧字人名に使える旧字

9画

9画  部

区点=5581 16進=5771 シフトJIS=9C91

《常用音訓》コウ

《音読み》

部

区点=5581 16進=5771 シフトJIS=9C91

《常用音訓》コウ

《音読み》  コウ

コウ /ゴウ

/ゴウ 〈h

〈h ng〉/

ng〉/ コウ

コウ

《訓読み》 つね/つねにする(つねにす)/つねとする(つねとす)/つねに

《名付け》 ちか・つね・のぶ・ひさ・ひさし・ひとし・わたる

《意味》

《訓読み》 つね/つねにする(つねにす)/つねとする(つねとす)/つねに

《名付け》 ちか・つね・のぶ・ひさ・ひさし・ひとし・わたる

《意味》

{名・形}つね。いつもかわりなく張りつめていること。いつも一定しているさま。〈類義語〉→常。「有恒=恒有リ」「無恒産而有恒心=恒産ナクシテ恒心アリ」〔→孟子〕

{名・形}つね。いつもかわりなく張りつめていること。いつも一定しているさま。〈類義語〉→常。「有恒=恒有リ」「無恒産而有恒心=恒産ナクシテ恒心アリ」〔→孟子〕

{動}つねにする(ツネニス)。いつもたるみなく張りつめる。「不恒其徳=ソノ徳ヲ恒ニセズ」〔→論語〕

{動}つねにする(ツネニス)。いつもたるみなく張りつめる。「不恒其徳=ソノ徳ヲ恒ニセズ」〔→論語〕

{動}つねとする(ツネトス)。いつもそうだと考える。ふつうのこととみなす。ふだんのならわしとする。「無恒安息=安息ヲ恒トスルナカレ」

{動}つねとする(ツネトス)。いつもそうだと考える。ふつうのこととみなす。ふだんのならわしとする。「無恒安息=安息ヲ恒トスルナカレ」

{副}つねに。いつも。「恒恐=恒ニ恐ル」

{副}つねに。いつも。「恒恐=恒ニ恐ル」

{名}周易の六十四卦カの一つ。▽巽下震上ソンカシンショウの形で、つねに安定してかわらないさまを示す。

{名}周易の六十四卦カの一つ。▽巽下震上ソンカシンショウの形で、つねに安定してかわらないさまを示す。

{名}ぴんと張った月の弦。〈同義語〉→亙。「如月之恒=月ノ恒ノゴトシ」〔→詩経〕

《解字》

会意兼形声。亙コウは、三日月の上端下端を二本の線で示し、その間にある月の弦を示した会意文字。恆は「心+音符亙」で、月の弦のように、ぴんと張り詰めた心を示す。いつでも緊張してたるまない意となる。→亙

《単語家族》

克コク(張りきる)

{名}ぴんと張った月の弦。〈同義語〉→亙。「如月之恒=月ノ恒ノゴトシ」〔→詩経〕

《解字》

会意兼形声。亙コウは、三日月の上端下端を二本の線で示し、その間にある月の弦を示した会意文字。恆は「心+音符亙」で、月の弦のように、ぴんと張り詰めた心を示す。いつでも緊張してたるまない意となる。→亙

《単語家族》

克コク(張りきる) 極(上から下まで張った大黒柱)などと同系で、語尾が鼻音となって伸びたことばである。

《類義》

→常

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

極(上から下まで張った大黒柱)などと同系で、語尾が鼻音となって伸びたことばである。

《類義》

→常

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

漢字源 ページ 1682 での【恒】単語。