複数辞典一括検索+![]()

![]()

【章】🔗⭐🔉

【章】

11画 立部 [三年]

区点=3047 16進=3E4F シフトJIS=8FCD

《常用音訓》ショウ

《音読み》 ショウ(シヤウ)

11画 立部 [三年]

区点=3047 16進=3E4F シフトJIS=8FCD

《常用音訓》ショウ

《音読み》 ショウ(シヤウ)

〈zh

〈zh ng〉

《訓読み》 あや/しるし/あきらか(あきらかなり)/あきらかにする(あきらかにす)

《名付け》 あき・あきら・あや・き・たか・とし・のり・ふさ・ふみ・ゆき

《意味》

ng〉

《訓読み》 あや/しるし/あきらか(あきらかなり)/あきらかにする(あきらかにす)

《名付け》 あき・あきら・あや・き・たか・とし・のり・ふさ・ふみ・ゆき

《意味》

{名}楽曲のひと区切り。「楽章」

{名}楽曲のひと区切り。「楽章」

{名}まとまってひと区切りをなした文や詩。〈類義語〉→句。「文章」「奏章(奏上文)」「章句学ショウクノガク」

{名}まとまってひと区切りをなした文や詩。〈類義語〉→句。「文章」「奏章(奏上文)」「章句学ショウクノガク」

{単位}文・詩・条令などのひとまとまりを数えることば。「第一章」「高祖初入関、約法三章=高祖初メテ関ニ入ルヤ、法ヲ約スルコト三章ノミ」〔→漢書〕

{単位}文・詩・条令などのひとまとまりを数えることば。「第一章」「高祖初入関、約法三章=高祖初メテ関ニ入ルヤ、法ヲ約スルコト三章ノミ」〔→漢書〕

{名}けじめ。また、まとまったきまり。「章程(きまり)」「賞罰無章=賞罰ニ章無シ」「将以講事成章=マサニモッテ事ヲ講ジテ章ヲ成サントス」〔→国語〕

{名}けじめ。また、まとまったきまり。「章程(きまり)」「賞罰無章=賞罰ニ章無シ」「将以講事成章=マサニモッテ事ヲ講ジテ章ヲ成サントス」〔→国語〕

{名}あや。しるし。ひとまとまりを成して目だつ、印や模様。「紋章」「徽章キショウ(記章)」「印章」「斐然成章=斐然トシテ章ヲ成ス」〔→論語〕

{名}あや。しるし。ひとまとまりを成して目だつ、印や模様。「紋章」「徽章キショウ(記章)」「印章」「斐然成章=斐然トシテ章ヲ成ス」〔→論語〕

{形}あきらか(アキラカナリ)。くっきりと目だつ。〈同義語〉→彰。「斯其績用之最章章者也=コレソノ績用ノ最モ章章タル者ナリ」〔→後漢書〕

{形}あきらか(アキラカナリ)。くっきりと目だつ。〈同義語〉→彰。「斯其績用之最章章者也=コレソノ績用ノ最モ章章タル者ナリ」〔→後漢書〕

{動}あきらかにする(アキラカニス)。あざやかに目だたせる。〈同義語〉→彰。「表章」「章民之別=民ノ別ヲ章カニス」〔→礼記〕

{動}あきらかにする(アキラカニス)。あざやかに目だたせる。〈同義語〉→彰。「表章」「章民之別=民ノ別ヲ章カニス」〔→礼記〕

{名}文章様式の一つ。上奏文のスタイル。また、書体の一種。漢の元帝のとき、史游シユウが当時の隷書レイショをやや改めた書体で「急就章」という本をあらわした。その書体。「章草」

{名}文章様式の一つ。上奏文のスタイル。また、書体の一種。漢の元帝のとき、史游シユウが当時の隷書レイショをやや改めた書体で「急就章」という本をあらわした。その書体。「章草」

{単位}大木の太さをはかる単位。「千章之材センショウノザイ」

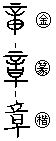

《解字》

{単位}大木の太さをはかる単位。「千章之材センショウノザイ」

《解字》

会意。「辛(鋭い刃物)+模様」の会意文字で、刃物で刺して入れ墨の模様をつけること。または「音++印(まとめる)」で、ひとまとめをなした音楽の段落を示す。いずれもまとまってくっきりと目だつ意を含む。

《単語家族》

昌ショウ(あきらか)

会意。「辛(鋭い刃物)+模様」の会意文字で、刃物で刺して入れ墨の模様をつけること。または「音++印(まとめる)」で、ひとまとめをなした音楽の段落を示す。いずれもまとまってくっきりと目だつ意を含む。

《単語家族》

昌ショウ(あきらか) 彰(あきらか)

彰(あきらか) 陽(明るく浮き出る)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

陽(明るく浮き出る)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

11画 立部 [三年]

区点=3047 16進=3E4F シフトJIS=8FCD

《常用音訓》ショウ

《音読み》 ショウ(シヤウ)

11画 立部 [三年]

区点=3047 16進=3E4F シフトJIS=8FCD

《常用音訓》ショウ

《音読み》 ショウ(シヤウ)

〈zh

〈zh ng〉

《訓読み》 あや/しるし/あきらか(あきらかなり)/あきらかにする(あきらかにす)

《名付け》 あき・あきら・あや・き・たか・とし・のり・ふさ・ふみ・ゆき

《意味》

ng〉

《訓読み》 あや/しるし/あきらか(あきらかなり)/あきらかにする(あきらかにす)

《名付け》 あき・あきら・あや・き・たか・とし・のり・ふさ・ふみ・ゆき

《意味》

{名}楽曲のひと区切り。「楽章」

{名}楽曲のひと区切り。「楽章」

{名}まとまってひと区切りをなした文や詩。〈類義語〉→句。「文章」「奏章(奏上文)」「章句学ショウクノガク」

{名}まとまってひと区切りをなした文や詩。〈類義語〉→句。「文章」「奏章(奏上文)」「章句学ショウクノガク」

{単位}文・詩・条令などのひとまとまりを数えることば。「第一章」「高祖初入関、約法三章=高祖初メテ関ニ入ルヤ、法ヲ約スルコト三章ノミ」〔→漢書〕

{単位}文・詩・条令などのひとまとまりを数えることば。「第一章」「高祖初入関、約法三章=高祖初メテ関ニ入ルヤ、法ヲ約スルコト三章ノミ」〔→漢書〕

{名}けじめ。また、まとまったきまり。「章程(きまり)」「賞罰無章=賞罰ニ章無シ」「将以講事成章=マサニモッテ事ヲ講ジテ章ヲ成サントス」〔→国語〕

{名}けじめ。また、まとまったきまり。「章程(きまり)」「賞罰無章=賞罰ニ章無シ」「将以講事成章=マサニモッテ事ヲ講ジテ章ヲ成サントス」〔→国語〕

{名}あや。しるし。ひとまとまりを成して目だつ、印や模様。「紋章」「徽章キショウ(記章)」「印章」「斐然成章=斐然トシテ章ヲ成ス」〔→論語〕

{名}あや。しるし。ひとまとまりを成して目だつ、印や模様。「紋章」「徽章キショウ(記章)」「印章」「斐然成章=斐然トシテ章ヲ成ス」〔→論語〕

{形}あきらか(アキラカナリ)。くっきりと目だつ。〈同義語〉→彰。「斯其績用之最章章者也=コレソノ績用ノ最モ章章タル者ナリ」〔→後漢書〕

{形}あきらか(アキラカナリ)。くっきりと目だつ。〈同義語〉→彰。「斯其績用之最章章者也=コレソノ績用ノ最モ章章タル者ナリ」〔→後漢書〕

{動}あきらかにする(アキラカニス)。あざやかに目だたせる。〈同義語〉→彰。「表章」「章民之別=民ノ別ヲ章カニス」〔→礼記〕

{動}あきらかにする(アキラカニス)。あざやかに目だたせる。〈同義語〉→彰。「表章」「章民之別=民ノ別ヲ章カニス」〔→礼記〕

{名}文章様式の一つ。上奏文のスタイル。また、書体の一種。漢の元帝のとき、史游シユウが当時の隷書レイショをやや改めた書体で「急就章」という本をあらわした。その書体。「章草」

{名}文章様式の一つ。上奏文のスタイル。また、書体の一種。漢の元帝のとき、史游シユウが当時の隷書レイショをやや改めた書体で「急就章」という本をあらわした。その書体。「章草」

{単位}大木の太さをはかる単位。「千章之材センショウノザイ」

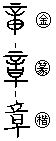

《解字》

{単位}大木の太さをはかる単位。「千章之材センショウノザイ」

《解字》

会意。「辛(鋭い刃物)+模様」の会意文字で、刃物で刺して入れ墨の模様をつけること。または「音++印(まとめる)」で、ひとまとめをなした音楽の段落を示す。いずれもまとまってくっきりと目だつ意を含む。

《単語家族》

昌ショウ(あきらか)

会意。「辛(鋭い刃物)+模様」の会意文字で、刃物で刺して入れ墨の模様をつけること。または「音++印(まとめる)」で、ひとまとめをなした音楽の段落を示す。いずれもまとまってくっきりと目だつ意を含む。

《単語家族》

昌ショウ(あきらか) 彰(あきらか)

彰(あきらか) 陽(明るく浮き出る)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

陽(明るく浮き出る)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

漢字源 ページ 3256 での【章】単語。