複数辞典一括検索+![]()

![]()

物 もの🔗⭐🔉

【物】

8画 牛部 [三年]

区点=4210 16進=4A2A シフトJIS=95A8

《常用音訓》ブツ/モツ/もの

《音読み》 ブツ

8画 牛部 [三年]

区点=4210 16進=4A2A シフトJIS=95A8

《常用音訓》ブツ/モツ/もの

《音読み》 ブツ /モツ/モチ

/モツ/モチ 〈w

〈w 〉

《訓読み》 もの

《名付け》 たね・もの

《意味》

〉

《訓読み》 もの

《名付け》 たね・もの

《意味》

{名}もの。いろいろなもの。動物・植物・鉱物に三別し、また天然物・人造物に両分する、天地間に存在するもの。「万物」「人物」「物体」「物也者大共名也=物トハ大共名ナリ。」〔→荀子〕

{名}もの。いろいろなもの。動物・植物・鉱物に三別し、また天然物・人造物に両分する、天地間に存在するもの。「万物」「人物」「物体」「物也者大共名也=物トハ大共名ナリ。」〔→荀子〕

{名}もの。物事。ことがら。「事物」「物皆然=物ミナ然リ」〔→孟子〕

{名}もの。物事。ことがら。「事物」「物皆然=物ミナ然リ」〔→孟子〕

〔俗〕「物色ブツショク」とは、適当なものをみはからうこと。

〔国〕もの。体言や用言に冠する接頭語。なんとなく。「物さびしい」

《解字》

会意兼形声。勿ブツ・モチとは、いろいろな布でつくった吹き流しを描いた象形文字。また、水中に沈めて隠すさまともいう。はっきりと見わけられない意を含む。物は「牛+音符勿」で、色あいの定かでない牛。一定の特色がない意から、いろいろなものをあらわす意となる。牛は、ものの代表として選んだにすぎない。→勿

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

〔俗〕「物色ブツショク」とは、適当なものをみはからうこと。

〔国〕もの。体言や用言に冠する接頭語。なんとなく。「物さびしい」

《解字》

会意兼形声。勿ブツ・モチとは、いろいろな布でつくった吹き流しを描いた象形文字。また、水中に沈めて隠すさまともいう。はっきりと見わけられない意を含む。物は「牛+音符勿」で、色あいの定かでない牛。一定の特色がない意から、いろいろなものをあらわす意となる。牛は、ものの代表として選んだにすぎない。→勿

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

8画 牛部 [三年]

区点=4210 16進=4A2A シフトJIS=95A8

《常用音訓》ブツ/モツ/もの

《音読み》 ブツ

8画 牛部 [三年]

区点=4210 16進=4A2A シフトJIS=95A8

《常用音訓》ブツ/モツ/もの

《音読み》 ブツ /モツ/モチ

/モツ/モチ 〈w

〈w 〉

《訓読み》 もの

《名付け》 たね・もの

《意味》

〉

《訓読み》 もの

《名付け》 たね・もの

《意味》

{名}もの。いろいろなもの。動物・植物・鉱物に三別し、また天然物・人造物に両分する、天地間に存在するもの。「万物」「人物」「物体」「物也者大共名也=物トハ大共名ナリ。」〔→荀子〕

{名}もの。いろいろなもの。動物・植物・鉱物に三別し、また天然物・人造物に両分する、天地間に存在するもの。「万物」「人物」「物体」「物也者大共名也=物トハ大共名ナリ。」〔→荀子〕

{名}もの。物事。ことがら。「事物」「物皆然=物ミナ然リ」〔→孟子〕

{名}もの。物事。ことがら。「事物」「物皆然=物ミナ然リ」〔→孟子〕

〔俗〕「物色ブツショク」とは、適当なものをみはからうこと。

〔国〕もの。体言や用言に冠する接頭語。なんとなく。「物さびしい」

《解字》

会意兼形声。勿ブツ・モチとは、いろいろな布でつくった吹き流しを描いた象形文字。また、水中に沈めて隠すさまともいう。はっきりと見わけられない意を含む。物は「牛+音符勿」で、色あいの定かでない牛。一定の特色がない意から、いろいろなものをあらわす意となる。牛は、ものの代表として選んだにすぎない。→勿

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

〔俗〕「物色ブツショク」とは、適当なものをみはからうこと。

〔国〕もの。体言や用言に冠する接頭語。なんとなく。「物さびしい」

《解字》

会意兼形声。勿ブツ・モチとは、いろいろな布でつくった吹き流しを描いた象形文字。また、水中に沈めて隠すさまともいう。はっきりと見わけられない意を含む。物は「牛+音符勿」で、色あいの定かでない牛。一定の特色がない意から、いろいろなものをあらわす意となる。牛は、ものの代表として選んだにすぎない。→勿

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

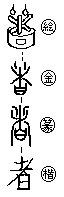

者 もの🔗⭐🔉

【者】

人名に使える旧字

人名に使える旧字

8画 老部 [三年]

区点=2852 16進=3C54 シフトJIS=8ED2

《常用音訓》シャ/もの

《音読み》 シャ

8画 老部 [三年]

区点=2852 16進=3C54 シフトJIS=8ED2

《常用音訓》シャ/もの

《音読み》 シャ

〈zh

〈zh 〉

《訓読み》 もの/こと

《名付け》 ひさ・ひと

《意味》

〉

《訓読み》 もの/こと

《名付け》 ひさ・ひと

《意味》

{名}もの。こと。…するその人。…であるそのもの。…であるその人。…すること。「使者(使いする人)」「冠者五六人」〔→論語〕

{名}もの。こと。…するその人。…であるそのもの。…であるその人。…すること。「使者(使いする人)」「冠者五六人」〔→論語〕

{助}上の文句を「それは」と、特に提示することば。…は。…とは。▽「説文解字」では「者、別事詞也=者トハ、事ヲ別ツ詞ナリ」という。「仁者人也=仁トハ人ナリ」〔→中庸〕

{助}上の文句を「それは」と、特に提示することば。…は。…とは。▽「説文解字」では「者、別事詞也=者トハ、事ヲ別ツ詞ナリ」という。「仁者人也=仁トハ人ナリ」〔→中庸〕

{助}時間名詞や疑問詞を特に強調することば。「今者(今は)」「向者(さきには)」「何者(なんとならば)」

{助}時間名詞や疑問詞を特に強調することば。「今者(今は)」「向者(さきには)」「何者(なんとならば)」

「者箇シャコ」とは、「これ」という意。▽唐代末期から宋ソウ・元ゲン代にかけての口語で、今の北京語の「這箇(これ)」の原形。〈同義語〉遮箇・適箇。

「者箇シャコ」とは、「これ」という意。▽唐代末期から宋ソウ・元ゲン代にかけての口語で、今の北京語の「這箇(これ)」の原形。〈同義語〉遮箇・適箇。

{助}〔俗〕文末につけて命令の語気をあらわすことば。▽明ミン・清シン代のころの俗語。「快去者(はやくいけよ)」

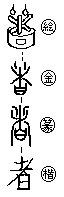

《解字》

{助}〔俗〕文末につけて命令の語気をあらわすことば。▽明ミン・清シン代のころの俗語。「快去者(はやくいけよ)」

《解字》

象形。者は、柴シバがこんろの上で燃えているさまを描いたもので、煮(火力を集中してにる)の原字。ただし、古くから「これ」を意味する近称指示詞に当てて用いられ、諸(これ)と同系のことばをあらわす。ひいては直前の語や句を、「…するそれ」ともう一度指示して浮き出させる助詞となった。また、転じて「…するそのもの」の意となる。唐・宋ソウ代には「者箇(これ)」をまた「遮箇」「適箇」とも書き、近世には適の草書を誤って「這箇」と書くようになった。

《参考》

人名に旧字使用可。旧字の総画数は9画。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

象形。者は、柴シバがこんろの上で燃えているさまを描いたもので、煮(火力を集中してにる)の原字。ただし、古くから「これ」を意味する近称指示詞に当てて用いられ、諸(これ)と同系のことばをあらわす。ひいては直前の語や句を、「…するそれ」ともう一度指示して浮き出させる助詞となった。また、転じて「…するそのもの」の意となる。唐・宋ソウ代には「者箇(これ)」をまた「遮箇」「適箇」とも書き、近世には適の草書を誤って「這箇」と書くようになった。

《参考》

人名に旧字使用可。旧字の総画数は9画。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

人名に使える旧字

人名に使える旧字

8画 老部 [三年]

区点=2852 16進=3C54 シフトJIS=8ED2

《常用音訓》シャ/もの

《音読み》 シャ

8画 老部 [三年]

区点=2852 16進=3C54 シフトJIS=8ED2

《常用音訓》シャ/もの

《音読み》 シャ

〈zh

〈zh 〉

《訓読み》 もの/こと

《名付け》 ひさ・ひと

《意味》

〉

《訓読み》 もの/こと

《名付け》 ひさ・ひと

《意味》

{名}もの。こと。…するその人。…であるそのもの。…であるその人。…すること。「使者(使いする人)」「冠者五六人」〔→論語〕

{名}もの。こと。…するその人。…であるそのもの。…であるその人。…すること。「使者(使いする人)」「冠者五六人」〔→論語〕

{助}上の文句を「それは」と、特に提示することば。…は。…とは。▽「説文解字」では「者、別事詞也=者トハ、事ヲ別ツ詞ナリ」という。「仁者人也=仁トハ人ナリ」〔→中庸〕

{助}上の文句を「それは」と、特に提示することば。…は。…とは。▽「説文解字」では「者、別事詞也=者トハ、事ヲ別ツ詞ナリ」という。「仁者人也=仁トハ人ナリ」〔→中庸〕

{助}時間名詞や疑問詞を特に強調することば。「今者(今は)」「向者(さきには)」「何者(なんとならば)」

{助}時間名詞や疑問詞を特に強調することば。「今者(今は)」「向者(さきには)」「何者(なんとならば)」

「者箇シャコ」とは、「これ」という意。▽唐代末期から宋ソウ・元ゲン代にかけての口語で、今の北京語の「這箇(これ)」の原形。〈同義語〉遮箇・適箇。

「者箇シャコ」とは、「これ」という意。▽唐代末期から宋ソウ・元ゲン代にかけての口語で、今の北京語の「這箇(これ)」の原形。〈同義語〉遮箇・適箇。

{助}〔俗〕文末につけて命令の語気をあらわすことば。▽明ミン・清シン代のころの俗語。「快去者(はやくいけよ)」

《解字》

{助}〔俗〕文末につけて命令の語気をあらわすことば。▽明ミン・清シン代のころの俗語。「快去者(はやくいけよ)」

《解字》

象形。者は、柴シバがこんろの上で燃えているさまを描いたもので、煮(火力を集中してにる)の原字。ただし、古くから「これ」を意味する近称指示詞に当てて用いられ、諸(これ)と同系のことばをあらわす。ひいては直前の語や句を、「…するそれ」ともう一度指示して浮き出させる助詞となった。また、転じて「…するそのもの」の意となる。唐・宋ソウ代には「者箇(これ)」をまた「遮箇」「適箇」とも書き、近世には適の草書を誤って「這箇」と書くようになった。

《参考》

人名に旧字使用可。旧字の総画数は9画。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

象形。者は、柴シバがこんろの上で燃えているさまを描いたもので、煮(火力を集中してにる)の原字。ただし、古くから「これ」を意味する近称指示詞に当てて用いられ、諸(これ)と同系のことばをあらわす。ひいては直前の語や句を、「…するそれ」ともう一度指示して浮き出させる助詞となった。また、転じて「…するそのもの」の意となる。唐・宋ソウ代には「者箇(これ)」をまた「遮箇」「適箇」とも書き、近世には適の草書を誤って「這箇」と書くようになった。

《参考》

人名に旧字使用可。旧字の総画数は9画。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

漢字源に「もの」で完全一致するの検索結果 1-2。