複数辞典一括検索+![]()

![]()

【伺隙】🔗⭐🔉

【伺隙】

シゲキ・ゲキヲウカガウ うまく利用すべき機会をねらう。

【伺察】🔗⭐🔉

【伺察】

シサツ ようすをうかがい探る。ようすを探ること。また、その人。

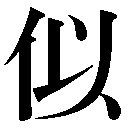

【似】🔗⭐🔉

【似】

7画 人部 [五年]

区点=2787 16進=3B77 シフトJIS=8E97

《常用音訓》ジ/に…る

《音読み》 ジ

7画 人部 [五年]

区点=2787 16進=3B77 シフトJIS=8E97

《常用音訓》ジ/に…る

《音読み》 ジ /シ

/シ 〈s

〈s ・sh

・sh 〉

《訓読み》 にる/にたり/ごとし

《名付け》 あえ・あゆ・あり・あれ・い・かた・ちか・つね・に・のり

《意味》

〉

《訓読み》 にる/にたり/ごとし

《名付け》 あえ・あゆ・あり・あれ・い・かた・ちか・つね・に・のり

《意味》

{動}にる。類似する。「望之、不似人君=コレヲ望ムニ、人君ニ似ズ」〔→孟子〕

{動}にる。類似する。「望之、不似人君=コレヲ望ムニ、人君ニ似ズ」〔→孟子〕

{動}にたり。…らしい。…のようだ。〈類義語〉→如。「壱似重有憂者=壱ニ重ネテ憂ヒ有ル者ニ似タリ」〔→礼記〕

{動}にたり。…らしい。…のようだ。〈類義語〉→如。「壱似重有憂者=壱ニ重ネテ憂ヒ有ル者ニ似タリ」〔→礼記〕

{指}ごとし。…のように。…のごとく。〈類義語〉→如。「縁愁似箇長=愁ヒニ縁ツテ箇クノ似ク長シ」〔→李白〕

{指}ごとし。…のように。…のごとく。〈類義語〉→如。「縁愁似箇長=愁ヒニ縁ツテ箇クノ似ク長シ」〔→李白〕

{助}比較の基準をあらわすことば。▽中世の俗語で、「B似A(AよりBなり)」の形で用いる。古典語の「B於A(AよりBなり)」と同じ。「本寺遠於日、新詩高似雲=本寺ハ日ヨリ遠ク、新詩ハ雲似リ高シ」〔姚合〕

{助}比較の基準をあらわすことば。▽中世の俗語で、「B似A(AよりBなり)」の形で用いる。古典語の「B於A(AよりBなり)」と同じ。「本寺遠於日、新詩高似雲=本寺ハ日ヨリ遠ク、新詩ハ雲似リ高シ」〔姚合〕

{動}つぐ。▽嗣に当てた用法。

《解字》

会意兼形声。曲がった木のすきを手に持ったさまを示すのが以の字で、道具を用いて作為を加える意を含む。似は「人+音符以ジ」で、人間が作為や細工を加えて、物の形を整えることを示す。うまく細工して実物と同じ形をつくることから、にせる、にるの意となった。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

{動}つぐ。▽嗣に当てた用法。

《解字》

会意兼形声。曲がった木のすきを手に持ったさまを示すのが以の字で、道具を用いて作為を加える意を含む。似は「人+音符以ジ」で、人間が作為や細工を加えて、物の形を整えることを示す。うまく細工して実物と同じ形をつくることから、にせる、にるの意となった。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

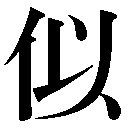

7画 人部 [五年]

区点=2787 16進=3B77 シフトJIS=8E97

《常用音訓》ジ/に…る

《音読み》 ジ

7画 人部 [五年]

区点=2787 16進=3B77 シフトJIS=8E97

《常用音訓》ジ/に…る

《音読み》 ジ /シ

/シ 〈s

〈s ・sh

・sh 〉

《訓読み》 にる/にたり/ごとし

《名付け》 あえ・あゆ・あり・あれ・い・かた・ちか・つね・に・のり

《意味》

〉

《訓読み》 にる/にたり/ごとし

《名付け》 あえ・あゆ・あり・あれ・い・かた・ちか・つね・に・のり

《意味》

{動}にる。類似する。「望之、不似人君=コレヲ望ムニ、人君ニ似ズ」〔→孟子〕

{動}にる。類似する。「望之、不似人君=コレヲ望ムニ、人君ニ似ズ」〔→孟子〕

{動}にたり。…らしい。…のようだ。〈類義語〉→如。「壱似重有憂者=壱ニ重ネテ憂ヒ有ル者ニ似タリ」〔→礼記〕

{動}にたり。…らしい。…のようだ。〈類義語〉→如。「壱似重有憂者=壱ニ重ネテ憂ヒ有ル者ニ似タリ」〔→礼記〕

{指}ごとし。…のように。…のごとく。〈類義語〉→如。「縁愁似箇長=愁ヒニ縁ツテ箇クノ似ク長シ」〔→李白〕

{指}ごとし。…のように。…のごとく。〈類義語〉→如。「縁愁似箇長=愁ヒニ縁ツテ箇クノ似ク長シ」〔→李白〕

{助}比較の基準をあらわすことば。▽中世の俗語で、「B似A(AよりBなり)」の形で用いる。古典語の「B於A(AよりBなり)」と同じ。「本寺遠於日、新詩高似雲=本寺ハ日ヨリ遠ク、新詩ハ雲似リ高シ」〔姚合〕

{助}比較の基準をあらわすことば。▽中世の俗語で、「B似A(AよりBなり)」の形で用いる。古典語の「B於A(AよりBなり)」と同じ。「本寺遠於日、新詩高似雲=本寺ハ日ヨリ遠ク、新詩ハ雲似リ高シ」〔姚合〕

{動}つぐ。▽嗣に当てた用法。

《解字》

会意兼形声。曲がった木のすきを手に持ったさまを示すのが以の字で、道具を用いて作為を加える意を含む。似は「人+音符以ジ」で、人間が作為や細工を加えて、物の形を整えることを示す。うまく細工して実物と同じ形をつくることから、にせる、にるの意となった。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

{動}つぐ。▽嗣に当てた用法。

《解字》

会意兼形声。曲がった木のすきを手に持ったさまを示すのが以の字で、道具を用いて作為を加える意を含む。似は「人+音符以ジ」で、人間が作為や細工を加えて、物の形を整えることを示す。うまく細工して実物と同じ形をつくることから、にせる、にるの意となった。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

漢字源 ページ 231。