複数辞典一括検索+![]()

![]()

【丐戸】🔗⭐🔉

【丐戸】

カイコ 江蘇コウソ省・浙江セッコウ省一帯に住んでいた賤民センミンの名。一般の人と結婚したり、官吏になったりすることを禁じられていた。

【丐取】🔗⭐🔉

【丐取】

カイシュ ねだって手に入れる。

【丐命】🔗⭐🔉

【丐命】

カイメイ 命の助かることを願う。助命を求めること。〈類義語〉乞命キツメイ。

【丑】🔗⭐🔉

【丑】

4画 一部 [人名漢字]

区点=1715 16進=312F シフトJIS=894E

《音読み》 チュウ(チウ)

4画 一部 [人名漢字]

区点=1715 16進=312F シフトJIS=894E

《音読み》 チュウ(チウ)

〈ch

〈ch u〉

《訓読み》 うし

《名付け》 うし・ひろ

《意味》

u〉

《訓読み》 うし

《名付け》 うし・ひろ

《意味》

{名}うし。十二支の二番め。▽時刻では今の午前二時、およびその前後二時間、方角では北北東、動物では牛に当てる。

{名}うし。十二支の二番め。▽時刻では今の午前二時、およびその前後二時間、方角では北北東、動物では牛に当てる。

{名}〔俗〕中国近世の演劇の道化役。

《解字》

{名}〔俗〕中国近世の演劇の道化役。

《解字》

象形。手の先を曲げてつかむ形を描いたもの。すぼめ引き締める意を含み、紐ジュウ・ニュウ(締めひも)・鈕ジュウ(締め金具)などの字の音符となる。▽殷イン代から十二支の二番めの数字に当て、漢代以後、動物・時間・方角などに当てて原義を失った。

《単語家族》

手シュ

象形。手の先を曲げてつかむ形を描いたもの。すぼめ引き締める意を含み、紐ジュウ・ニュウ(締めひも)・鈕ジュウ(締め金具)などの字の音符となる。▽殷イン代から十二支の二番めの数字に当て、漢代以後、動物・時間・方角などに当てて原義を失った。

《単語家族》

手シュ 守シュ(とりこむ)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

守シュ(とりこむ)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

4画 一部 [人名漢字]

区点=1715 16進=312F シフトJIS=894E

《音読み》 チュウ(チウ)

4画 一部 [人名漢字]

区点=1715 16進=312F シフトJIS=894E

《音読み》 チュウ(チウ)

〈ch

〈ch u〉

《訓読み》 うし

《名付け》 うし・ひろ

《意味》

u〉

《訓読み》 うし

《名付け》 うし・ひろ

《意味》

{名}うし。十二支の二番め。▽時刻では今の午前二時、およびその前後二時間、方角では北北東、動物では牛に当てる。

{名}うし。十二支の二番め。▽時刻では今の午前二時、およびその前後二時間、方角では北北東、動物では牛に当てる。

{名}〔俗〕中国近世の演劇の道化役。

《解字》

{名}〔俗〕中国近世の演劇の道化役。

《解字》

象形。手の先を曲げてつかむ形を描いたもの。すぼめ引き締める意を含み、紐ジュウ・ニュウ(締めひも)・鈕ジュウ(締め金具)などの字の音符となる。▽殷イン代から十二支の二番めの数字に当て、漢代以後、動物・時間・方角などに当てて原義を失った。

《単語家族》

手シュ

象形。手の先を曲げてつかむ形を描いたもの。すぼめ引き締める意を含み、紐ジュウ・ニュウ(締めひも)・鈕ジュウ(締め金具)などの字の音符となる。▽殷イン代から十二支の二番めの数字に当て、漢代以後、動物・時間・方角などに当てて原義を失った。

《単語家族》

手シュ 守シュ(とりこむ)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

守シュ(とりこむ)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

【丑三】🔗⭐🔉

【丑三】

ウシミツ〔国〕 丑の刻を四つにわけた三番めの時間。午前三時ごろに当たる。丑満時。

丑の刻を四つにわけた三番めの時間。午前三時ごろに当たる。丑満時。 真夜中のこと。

真夜中のこと。

丑の刻を四つにわけた三番めの時間。午前三時ごろに当たる。丑満時。

丑の刻を四つにわけた三番めの時間。午前三時ごろに当たる。丑満時。 真夜中のこと。

真夜中のこと。

【不】🔗⭐🔉

【不】

4画 一部 [四年]

区点=4152 16進=4954 シフトJIS=9573

《常用音訓》フ/ブ

《音読み》 フ

4画 一部 [四年]

区点=4152 16進=4954 シフトJIS=9573

《常用音訓》フ/ブ

《音読み》 フ /ブ

/ブ /フウ

/フウ /フツ

/フツ /ホチ

/ホチ 〈f

〈f u〉〈b

u〉〈b 〉

《訓読み》 …ず/しからず/いなや/しからずんば

《名付け》 ず

《意味》

〉

《訓読み》 …ず/しからず/いなや/しからずんば

《名付け》 ず

《意味》

{副}…ず。下のことばを打ち消す否定詞。▽弗フツに当てた用法。「不知=知ラズ」

{副}…ず。下のことばを打ち消す否定詞。▽弗フツに当てた用法。「不知=知ラズ」

{感}しからず。否認の意を告げるときのことば。▽否ヒに当てた用法。

{感}しからず。否認の意を告げるときのことば。▽否ヒに当てた用法。

{助}いなや。文末に付いて、「そうなのか、違うのか」と聞くときのことば。「視吾舌尚在不=吾ガ舌ヲ視ヨ尚ホ在リヤイナヤ」〔→史記〕

{助}いなや。文末に付いて、「そうなのか、違うのか」と聞くときのことば。「視吾舌尚在不=吾ガ舌ヲ視ヨ尚ホ在リヤイナヤ」〔→史記〕

{接続}しからずんば。すでにおきた事実と異なることを仮定するときのことば。もしそうでなければ。「不者若属皆且為所虜=シカラズンバナンヂガ属ミナマサニ虜トスル所ト為ラントス」〔→史記〕

{接続}しからずんば。すでにおきた事実と異なることを仮定するときのことば。もしそうでなければ。「不者若属皆且為所虜=シカラズンバナンヂガ属ミナマサニ虜トスル所ト為ラントス」〔→史記〕

{形}ふっくらとして大きいさま。▽丕ヒに当てた用法。「不顕其光=其ノ光ヲ不顕ニス」〔→詩経〕

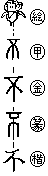

《解字》

{形}ふっくらとして大きいさま。▽丕ヒに当てた用法。「不顕其光=其ノ光ヲ不顕ニス」〔→詩経〕

《解字》

象形。不は菩フウ・ホ(つぼみ)などの原字で、ふっくらとふくれた花のがくを描いたもの。丕ヒ(ふくれて大きい)・胚ハイ(ふくれた胚芽)・杯(ふくれた形のさかずき)の字の音符となる。不の音を借りて口へんをつけ、否定詞の否ヒがつくられたが、不もまたその音を利用して、拒否する否定詞に転用された。意向や判定を打ち消すのに用いる。また弗フツ(払いのけ拒否する)とも通じる。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

象形。不は菩フウ・ホ(つぼみ)などの原字で、ふっくらとふくれた花のがくを描いたもの。丕ヒ(ふくれて大きい)・胚ハイ(ふくれた胚芽)・杯(ふくれた形のさかずき)の字の音符となる。不の音を借りて口へんをつけ、否定詞の否ヒがつくられたが、不もまたその音を利用して、拒否する否定詞に転用された。意向や判定を打ち消すのに用いる。また弗フツ(払いのけ拒否する)とも通じる。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

4画 一部 [四年]

区点=4152 16進=4954 シフトJIS=9573

《常用音訓》フ/ブ

《音読み》 フ

4画 一部 [四年]

区点=4152 16進=4954 シフトJIS=9573

《常用音訓》フ/ブ

《音読み》 フ /ブ

/ブ /フウ

/フウ /フツ

/フツ /ホチ

/ホチ 〈f

〈f u〉〈b

u〉〈b 〉

《訓読み》 …ず/しからず/いなや/しからずんば

《名付け》 ず

《意味》

〉

《訓読み》 …ず/しからず/いなや/しからずんば

《名付け》 ず

《意味》

{副}…ず。下のことばを打ち消す否定詞。▽弗フツに当てた用法。「不知=知ラズ」

{副}…ず。下のことばを打ち消す否定詞。▽弗フツに当てた用法。「不知=知ラズ」

{感}しからず。否認の意を告げるときのことば。▽否ヒに当てた用法。

{感}しからず。否認の意を告げるときのことば。▽否ヒに当てた用法。

{助}いなや。文末に付いて、「そうなのか、違うのか」と聞くときのことば。「視吾舌尚在不=吾ガ舌ヲ視ヨ尚ホ在リヤイナヤ」〔→史記〕

{助}いなや。文末に付いて、「そうなのか、違うのか」と聞くときのことば。「視吾舌尚在不=吾ガ舌ヲ視ヨ尚ホ在リヤイナヤ」〔→史記〕

{接続}しからずんば。すでにおきた事実と異なることを仮定するときのことば。もしそうでなければ。「不者若属皆且為所虜=シカラズンバナンヂガ属ミナマサニ虜トスル所ト為ラントス」〔→史記〕

{接続}しからずんば。すでにおきた事実と異なることを仮定するときのことば。もしそうでなければ。「不者若属皆且為所虜=シカラズンバナンヂガ属ミナマサニ虜トスル所ト為ラントス」〔→史記〕

{形}ふっくらとして大きいさま。▽丕ヒに当てた用法。「不顕其光=其ノ光ヲ不顕ニス」〔→詩経〕

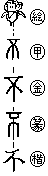

《解字》

{形}ふっくらとして大きいさま。▽丕ヒに当てた用法。「不顕其光=其ノ光ヲ不顕ニス」〔→詩経〕

《解字》

象形。不は菩フウ・ホ(つぼみ)などの原字で、ふっくらとふくれた花のがくを描いたもの。丕ヒ(ふくれて大きい)・胚ハイ(ふくれた胚芽)・杯(ふくれた形のさかずき)の字の音符となる。不の音を借りて口へんをつけ、否定詞の否ヒがつくられたが、不もまたその音を利用して、拒否する否定詞に転用された。意向や判定を打ち消すのに用いる。また弗フツ(払いのけ拒否する)とも通じる。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

象形。不は菩フウ・ホ(つぼみ)などの原字で、ふっくらとふくれた花のがくを描いたもの。丕ヒ(ふくれて大きい)・胚ハイ(ふくれた胚芽)・杯(ふくれた形のさかずき)の字の音符となる。不の音を借りて口へんをつけ、否定詞の否ヒがつくられたが、不もまたその音を利用して、拒否する否定詞に転用された。意向や判定を打ち消すのに用いる。また弗フツ(払いのけ拒否する)とも通じる。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

漢字源 ページ 60。