複数辞典一括検索+![]()

![]()

広辞苑の検索結果 (2)

お‐こと‐てん【乎古止点】ヲ‥🔗⭐🔉

お‐こと‐てん【乎古止点】ヲ‥

⇒をことてん

を‐こと‐てん【乎古止点】🔗⭐🔉

を‐こと‐てん【乎古止点】

(「乎古止」はヲコトの万葉仮名)漢文訓読で漢字の読みを示すため、字の隅などに付けた点や線の符号。例えば、多く行われた博士家点はかせけてんでは、「引」の左下の隅に点があれば「引きて」と読み、左上の隅に点があれば「引くに」と読む類で、その右上の2点が「ヲ」「コト」であることからいい、普通「ヲコト点」と書く。平安初期から室町時代頃まで行われ、仏家・儒家、また流派によって種々の形式があった。

乎古止点

大辞林の検索結果 (2)

おこと-てん【乎己止点・乎古止点・遠古登点】🔗⭐🔉

おこと-てん ヲコト― [3][0] 【乎己止点・乎古止点・遠古登点】

⇒をことてん(乎己止点)

をこと-てん【乎己止点・乎古止点】🔗⭐🔉

をこと-てん [3][0] 【乎己止点・乎古止点】

〔博士家点の右上の点が「を」,その下の点が「こと」を表したことから〕

漢文を日本語として読み下す際に,活用語尾・助動詞・助詞・補読の語などを示すため,漢字の四隅・四周・字面などに書き込まれた「・」「,」「-」などの符号。平安時代初期に興って発達し,室町時代頃まで行われた。流派により種々の形式があった。ヲコト点。てには点。

乎己止点

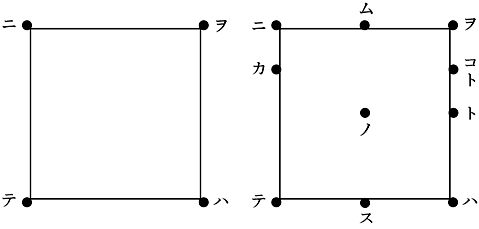

[図]

[図]

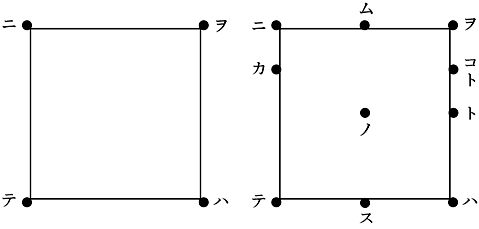

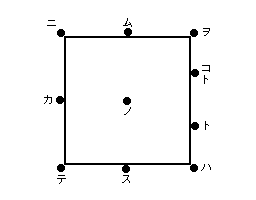

[図]

[図]

広辞苑+大辞林に「乎古止点」で始まるの検索結果。