複数辞典一括検索+![]()

![]()

広辞苑の検索結果 (7)

い‐づつ【井筒】ヰ‥🔗⭐🔉

い‐づつ【井筒】ヰ‥

①井戸の地上の部分を木・石・土管などで囲んだもの。本来は円形だが、広く方形のものをもいう。井戸側。化粧側。伊勢物語「筒井つの―にかけしまろがたけ」

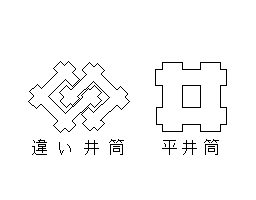

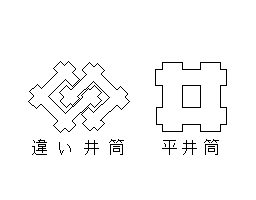

②(→)井筒1にかたどった紋所。平井筒・角立かどたて井筒・組井筒・重かさね井筒など種々ある。菱形のものはもと井桁いげたといった。

井筒

⇒いづつ‐きそ【井筒基礎】

⇒いづつ‐きそ【井筒基礎】

⇒いづつ‐きそ【井筒基礎】

⇒いづつ‐きそ【井筒基礎】

いづつ【井筒】ヰ‥(姓氏)🔗⭐🔉

いづつ【井筒】ヰ‥

姓氏の一つ。

⇒いづつ‐としひこ【井筒俊彦】

いづつ【井筒】ヰ‥(作品名)🔗⭐🔉

いづつ【井筒】ヰ‥

能。世阿弥作の鬘物かずらもの。紀有常の娘が幼時背丈を井筒で計り合った在原業平と結ばれたことを脚色する。

いづつ‐きそ【井筒基礎】ヰ‥🔗⭐🔉

いづつ‐きそ【井筒基礎】ヰ‥

〔建〕基礎1の一種。コンクリート製の筒(井筒)を地盤上に設置し、内部を掘削して自重で沈下させ、所定の深さに達してから内部にコンクリートや砂を充填じゅうてんするもの。軟弱な地盤に用いる。

⇒い‐づつ【井筒】

いづつ‐としひこ【井筒俊彦】ヰ‥🔗⭐🔉

いづつ‐としひこ【井筒俊彦】ヰ‥

哲学者・言語学者。東京生れ。慶応大・マギル大・イラン王立研究所教授。日本のイスラム哲学研究の基礎を築き、インドや中国を含めた東洋哲学の共時的構造化を試みるとともに、西洋哲学との対話に独自の境地を開いた。著「イスラーム思想史」「意識と本質」ほか。(1914〜1993)

⇒いづつ【井筒】

いづつなりひらかわちがよい【井筒業平河内通】ヰ‥カハチガヨヒ🔗⭐🔉

いづつなりひらかわちがよい【井筒業平河内通】ヰ‥カハチガヨヒ

浄瑠璃。近松門左衛門作の時代物。1720年(享保5)初演。惟喬・惟仁両親王の反目を背景に、紀有常の妻の身代りや、業平に対する生駒姫と井筒姫の恋争い等を配した作。

→文献資料[井筒業平河内通]

いづつや‐しょうべえ【井筒屋庄兵衛】ヰ‥シヤウ‥ヱ🔗⭐🔉

いづつや‐しょうべえ【井筒屋庄兵衛】ヰ‥シヤウ‥ヱ

京都の俳書出版書肆。初代(1621〜1709?)は貞徳の門人。貞門諸派、さらに談林派・蕉門の俳書の大部分を出版。

大辞林の検索結果 (3)

い-づつ【井筒】🔗⭐🔉

い-づつ  ― [1] 【井筒】

(1)井戸の地上の部分を木・石などで囲んだもの。井戸側。

(2)家紋の一。{(1)}を図案化したもの。本来は正方形のものをいう。平井筒・唐井筒・重井筒,丸に角立井筒など種々ある。

→井桁(イゲタ)

井筒(2)

― [1] 【井筒】

(1)井戸の地上の部分を木・石などで囲んだもの。井戸側。

(2)家紋の一。{(1)}を図案化したもの。本来は正方形のものをいう。平井筒・唐井筒・重井筒,丸に角立井筒など種々ある。

→井桁(イゲタ)

井筒(2)

[図]

[図]

― [1] 【井筒】

(1)井戸の地上の部分を木・石などで囲んだもの。井戸側。

(2)家紋の一。{(1)}を図案化したもの。本来は正方形のものをいう。平井筒・唐井筒・重井筒,丸に角立井筒など種々ある。

→井桁(イゲタ)

井筒(2)

― [1] 【井筒】

(1)井戸の地上の部分を木・石などで囲んだもの。井戸側。

(2)家紋の一。{(1)}を図案化したもの。本来は正方形のものをいう。平井筒・唐井筒・重井筒,丸に角立井筒など種々ある。

→井桁(イゲタ)

井筒(2)

[図]

[図]

いづつ【井筒】🔗⭐🔉

いづつ  ヅツ 【井筒】

能の一。三番目物。世阿弥作。紀有常(キノアリツネ)の娘と在原業平の恋物語を脚色したもの。「伊勢物語」による。

ヅツ 【井筒】

能の一。三番目物。世阿弥作。紀有常(キノアリツネ)の娘と在原業平の恋物語を脚色したもの。「伊勢物語」による。

ヅツ 【井筒】

能の一。三番目物。世阿弥作。紀有常(キノアリツネ)の娘と在原業平の恋物語を脚色したもの。「伊勢物語」による。

ヅツ 【井筒】

能の一。三番目物。世阿弥作。紀有常(キノアリツネ)の娘と在原業平の恋物語を脚色したもの。「伊勢物語」による。

いづつなりひらかわちがよい【井筒業平河内通】🔗⭐🔉

いづつなりひらかわちがよい  ヅツナリヒラカハチガヨヒ 【井筒業平河内通】

人形浄瑠璃,時代物の一。近松門左衛門作。1720年初演。業平河内通いの伝説を題材とし,惟喬(コレタカ)・惟仁(コレヒト)両親王の位争いを背景に,業平に対する生駒(イコマ)姫と井筒姫の恋争いなどを描く。

ヅツナリヒラカハチガヨヒ 【井筒業平河内通】

人形浄瑠璃,時代物の一。近松門左衛門作。1720年初演。業平河内通いの伝説を題材とし,惟喬(コレタカ)・惟仁(コレヒト)両親王の位争いを背景に,業平に対する生駒(イコマ)姫と井筒姫の恋争いなどを描く。

ヅツナリヒラカハチガヨヒ 【井筒業平河内通】

人形浄瑠璃,時代物の一。近松門左衛門作。1720年初演。業平河内通いの伝説を題材とし,惟喬(コレタカ)・惟仁(コレヒト)両親王の位争いを背景に,業平に対する生駒(イコマ)姫と井筒姫の恋争いなどを描く。

ヅツナリヒラカハチガヨヒ 【井筒業平河内通】

人形浄瑠璃,時代物の一。近松門左衛門作。1720年初演。業平河内通いの伝説を題材とし,惟喬(コレタカ)・惟仁(コレヒト)両親王の位争いを背景に,業平に対する生駒(イコマ)姫と井筒姫の恋争いなどを描く。

広辞苑+大辞林に「井筒」で始まるの検索結果。