複数辞典一括検索+![]()

![]()

広辞苑の検索結果 (10)

がん‐きょう【眼鏡】‥キヤウ🔗⭐🔉

がん‐きょう【眼鏡】‥キヤウ

めがね。

め‐がね【眼鏡】🔗⭐🔉

め‐がね【眼鏡】

①遠視・近視・乱視・老眼などの視力を調整し、または光線が強く入るのを防ぐため目にかける凹または凸レンズ、あるいは単なる色ガラスの器具。〈日葡辞書〉

②遠眼鏡とおめがねのこと。

③物を見て、その善悪・可否を考え定めること。鑑識。めきき。日葡辞書「メガネノアルヒト」。甲陽軍鑑16「太刀にも刀にも、―と言ふこと専一に候」

④江戸時代、女の髪の結い方。眼鏡のように左右に輪を作る。

⇒めがね‐え【眼鏡絵】

⇒めがね‐ごし【眼鏡越し】

⇒めがね‐ざる【眼鏡猿】

⇒めがね‐ちがい【眼鏡違い】

⇒めがね‐ばし【眼鏡橋】

⇒めがね‐へび【眼鏡蛇】

⇒眼鏡が狂う

⇒眼鏡にかなう

めがね‐え【眼鏡絵】‥ヱ🔗⭐🔉

○眼鏡が狂うめがねがくるう🔗⭐🔉

○眼鏡が狂うめがねがくるう

人物などを見損なう。鑑定しそこなう。

⇒め‐がね【眼鏡】

めがね‐ごし【眼鏡越し】

眼鏡をかけたまま、上眼うわめを使って、眼鏡の上から見ること。

⇒め‐がね【眼鏡】

めがね‐ざる【眼鏡猿】

メガネザル科のサルの総称。3種がフィリピンからインドネシアに分布。毛色は淡い褐色。体形はサルらしくなく、顔、特に目が大きい。頭胴長10センチメートル余、尾長20センチメートルほど。森林にすみ、夜行性で、昆虫を捕食。

めがねざる

メガネザル

撮影:小宮輝之

メガネザル

撮影:小宮輝之

⇒め‐がね【眼鏡】

めがね‐ちがい【眼鏡違い】‥チガヒ

人物や物事の評価・判断を誤ること。多く、優れていると思っていたのがそうでなかった場合に使う。

⇒め‐がね【眼鏡】

⇒め‐がね【眼鏡】

めがね‐ちがい【眼鏡違い】‥チガヒ

人物や物事の評価・判断を誤ること。多く、優れていると思っていたのがそうでなかった場合に使う。

⇒め‐がね【眼鏡】

メガネザル

撮影:小宮輝之

メガネザル

撮影:小宮輝之

⇒め‐がね【眼鏡】

めがね‐ちがい【眼鏡違い】‥チガヒ

人物や物事の評価・判断を誤ること。多く、優れていると思っていたのがそうでなかった場合に使う。

⇒め‐がね【眼鏡】

⇒め‐がね【眼鏡】

めがね‐ちがい【眼鏡違い】‥チガヒ

人物や物事の評価・判断を誤ること。多く、優れていると思っていたのがそうでなかった場合に使う。

⇒め‐がね【眼鏡】

めがね‐ごし【眼鏡越し】🔗⭐🔉

めがね‐ごし【眼鏡越し】

眼鏡をかけたまま、上眼うわめを使って、眼鏡の上から見ること。

⇒め‐がね【眼鏡】

めがね‐ざる【眼鏡猿】🔗⭐🔉

めがね‐ざる【眼鏡猿】

メガネザル科のサルの総称。3種がフィリピンからインドネシアに分布。毛色は淡い褐色。体形はサルらしくなく、顔、特に目が大きい。頭胴長10センチメートル余、尾長20センチメートルほど。森林にすみ、夜行性で、昆虫を捕食。

めがねざる

メガネザル

撮影:小宮輝之

メガネザル

撮影:小宮輝之

⇒め‐がね【眼鏡】

⇒め‐がね【眼鏡】

メガネザル

撮影:小宮輝之

メガネザル

撮影:小宮輝之

⇒め‐がね【眼鏡】

⇒め‐がね【眼鏡】

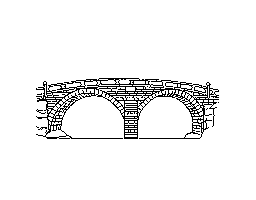

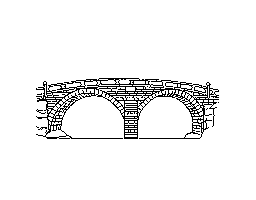

めがね‐ばし【眼鏡橋】🔗⭐🔉

めがね‐ばし【眼鏡橋】

石造または煉瓦造の2連のアーチ橋の俗称。石造のものは1634年(寛永11)中国の僧如定が長崎に伝え、その後九州各地で建設。煉瓦造のものは明治時代に鉄道橋や水門などとして建設。

眼鏡橋(長崎)

撮影:山梨勝弘

⇒め‐がね【眼鏡】

⇒め‐がね【眼鏡】

⇒め‐がね【眼鏡】

⇒め‐がね【眼鏡】

めがね‐へび【眼鏡蛇】🔗⭐🔉

めがね‐へび【眼鏡蛇】

インドコブラの異称。

⇒め‐がね【眼鏡】

大辞林の検索結果 (11)

がん-きょう【眼鏡】🔗⭐🔉

がん-きょう ―キヤウ [0] 【眼鏡】

めがね。

め-がね【眼鏡】🔗⭐🔉

め-がね [1] 【眼鏡】

(1)不完全な視力を調整したり,強い光線を防ぐために,目につけるレンズや色ガラスなどを用いた器具。がんきょう。

(2)物を見て,善悪などを見分けること。また,その力。

→おめがね

(3)望遠鏡。とおめがね。

(4)江戸時代の女の髪形の一。髻(モトドリ)を二分して二つの輪をつくったもの。

めがね=が狂・う🔗⭐🔉

――が狂・う

良否を見分ける眼識が狂う。判断を誤る。

めがね=にかな・う🔗⭐🔉

――にかな・う

目上の人に認められる。お眼鏡にかなう。「社長の―・って抜擢(バツテキ)される」

めがね-え【眼鏡絵】🔗⭐🔉

めがね-え ― [3] 【眼鏡絵】

覗(ノゾ)き眼鏡または覗き機関(カラクリ)に用いられた,透視図法で描かれた絵。一七世紀ヨーロッパで流行。のち中国を経て日本に伝わり円山応挙・司馬江漢らが制作。

[3] 【眼鏡絵】

覗(ノゾ)き眼鏡または覗き機関(カラクリ)に用いられた,透視図法で描かれた絵。一七世紀ヨーロッパで流行。のち中国を経て日本に伝わり円山応挙・司馬江漢らが制作。

[3] 【眼鏡絵】

覗(ノゾ)き眼鏡または覗き機関(カラクリ)に用いられた,透視図法で描かれた絵。一七世紀ヨーロッパで流行。のち中国を経て日本に伝わり円山応挙・司馬江漢らが制作。

[3] 【眼鏡絵】

覗(ノゾ)き眼鏡または覗き機関(カラクリ)に用いられた,透視図法で描かれた絵。一七世紀ヨーロッパで流行。のち中国を経て日本に伝わり円山応挙・司馬江漢らが制作。

めがね-ごし【眼鏡越し】🔗⭐🔉

めがね-ごし [0] 【眼鏡越し】

(1)上目(ウワメ)遣いに,眼鏡の上から見ること。「―に見つめる」

(2)眼鏡を通して見ること。

めがね-ざる【眼鏡猿】🔗⭐🔉

めがね-ざる [4] 【眼鏡猿】

霊長目メガネザル科に属する哺乳類の総称。原猿類の一種。小形で,頭胴長10〜15センチメートル。尾長約20センチメートル。体は淡黄色あるいは灰褐色から暗褐色。目は大きく,夜行性で樹上にすむ。昆虫・トカゲなどを食べる。フィリピン・スラウェシ・カリマンタン・スマトラなどに分布。三種に分かれる。

眼鏡猿

[図]

[図]

[図]

[図]

めがね-ちがい【眼鏡違い】🔗⭐🔉

めがね-ちがい ―チガヒ [4] 【眼鏡違い】

人物や物のよしあしの判断を誤ること。

めがね-ばし【眼鏡橋】🔗⭐🔉

めがね-ばし [3] 【眼鏡橋】

石造りのアーチ橋の通称。江戸時代に中国から伝えられ,長崎を中心に九州各地に造られた。

眼鏡橋

[図]

[図]

[図]

[図]

めがね-へび【眼鏡蛇】🔗⭐🔉

めがね-へび [4] 【眼鏡蛇】

コブラの代表種。有毒蛇。敵を威嚇するとき,前半身を立てて首近くの肋骨を広げ,体を大きく見せる。また,背の黄色の斑紋が大きな目のようになる。インドに分布。

めがね【眼鏡】(和英)🔗⭐🔉

広辞苑+大辞林に「眼鏡」で始まるの検索結果。