複数辞典一括検索+![]()

![]()

広辞苑の検索結果 (4)

ぎょうき【行基】ギヤウ‥🔗⭐🔉

ぎょうき【行基】ギヤウ‥

奈良時代の僧。河内の人。道昭に師事。畿内を中心に諸国を巡り、民衆教化や造寺、池堤設置・橋梁架設等の社会事業を行い、行基菩薩と称された。初め僧尼令違反で禁圧されたが、大仏造営の勧進に起用され、大僧正位を授けられる。(668〜749)

⇒ぎょうき‐ず【行基図】

⇒ぎょうき‐ぶき【行基葺】

⇒ぎょうき‐やき【行基焼】

ぎょうき‐ず【行基図】ギヤウ‥ヅ🔗⭐🔉

ぎょうき‐ず【行基図】ギヤウ‥ヅ

行基が作ったといわれる最初の日本地図。現物は存在せず、江戸初期までの日本全図の総称となった。

⇒ぎょうき【行基】

ぎょうき‐ぶき【行基葺】ギヤウ‥🔗⭐🔉

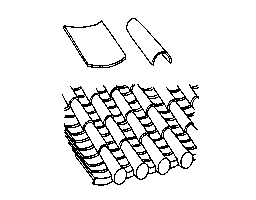

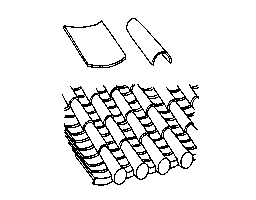

ぎょうき‐ぶき【行基葺】ギヤウ‥

屋根の葺き方の一つ。本葺ほんぶきにおいて、丸瓦の一端が他端より細く、後の瓦の太い方で、前の瓦の細い方を覆うように順々に重ねて葺いたもの。奈良の元興寺極楽坊の屋根など。

⇒ぎょうき【行基】

大辞林の検索結果 (4)

ぎょうき【行基】🔗⭐🔉

ぎょうき ギヤウキ 【行基】

(668-749) 奈良時代の僧。和泉の人。俗姓,高志氏。道昭・義淵らに法相(ホツソウ)教学を学ぶ。のち諸国をめぐり,架橋・築堤など社会事業を行い,民衆を教化し行基菩薩と敬われた。その活動が僧尼令に反するとして弾圧されたが,やがて聖武天皇の帰依を受け,東大寺・国分寺の造営に尽力し,大僧正に任ぜられ,また大菩薩の号を賜った。

ぎょうき-ず【行基図】🔗⭐🔉

ぎょうき-ず ギヤウキヅ [3] 【行基図】

行基が作ったと伝えられる最古の日本総図。原本は残っていないが,諸図が伝えられている。

ぎょうき-ぶき【行基葺き】🔗⭐🔉

ぎょうき-ぶき ギヤウキ― [0] 【行基葺き】

本瓦葺(ホンカワラブ)きの一。先細りの丸瓦を細い方を上にして用い,少しずつ重ねながら下から上へ葺いていくもの。法隆寺の玉虫厨子(ズシ)宮殿屋根などに見られる。

行基葺き

[図]

[図]

[図]

[図]

ぎょうき-やき【行基焼】🔗⭐🔉

ぎょうき-やき ギヤウキ― [0] 【行基焼】

〔行基が始めたという〕

須恵器(スエキ)の俗称。ねずみ色をした素焼きの土器。

広辞苑+大辞林に「行基」で始まるの検索結果。