複数辞典一括検索+![]()

![]()

広辞苑の検索結果 (16)

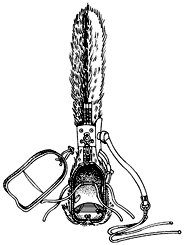

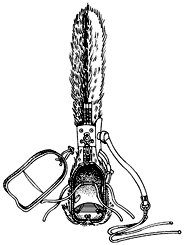

うつぼ【靫・空穂】🔗⭐🔉

うつぼ【靫・空穂】

(「靱」と書くのは誤用)矢を盛って腰に背負う用具。中空の籠かごで、時に毛皮をつけて(後世は張子で漆塗のものもある)矢が雨に濡れるのを防ぐ。うつお。羽壺。寀(ウツホの合字)。曾我物語1「―をもとかず」

靫

⇒うつぼ‐かずら【靫蔓】

⇒うつぼ‐がわら【靫瓦】

⇒うつぼ‐ぐさ【靫草】

⇒うつぼ‐の‐み【空穂の実】

⇒うつぼ‐かずら【靫蔓】

⇒うつぼ‐がわら【靫瓦】

⇒うつぼ‐ぐさ【靫草】

⇒うつぼ‐の‐み【空穂の実】

⇒うつぼ‐かずら【靫蔓】

⇒うつぼ‐がわら【靫瓦】

⇒うつぼ‐ぐさ【靫草】

⇒うつぼ‐の‐み【空穂の実】

⇒うつぼ‐かずら【靫蔓】

⇒うつぼ‐がわら【靫瓦】

⇒うつぼ‐ぐさ【靫草】

⇒うつぼ‐の‐み【空穂の実】

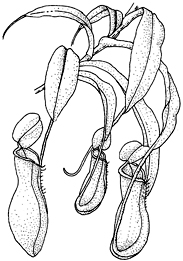

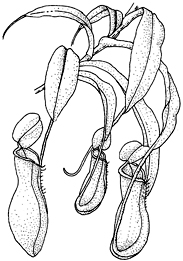

うつぼ‐かずら【靫蔓】‥カヅラ🔗⭐🔉

うつぼ‐かずら【靫蔓】‥カヅラ

ウツボカズラ科の多年生の蔓性食虫植物。約70種が熱帯アジアに自生。また、観賞用に温室で栽培。葉の先端に瓶形の袋を下垂、中に消化液を貯え、液中に落ちた昆虫などの小動物を養分とする。ネペンテス。猪籠草。

うつぼかずら

ウツボカズラ

撮影:関戸 勇

ウツボカズラ

撮影:関戸 勇

⇒うつぼ【靫・空穂】

⇒うつぼ【靫・空穂】

ウツボカズラ

撮影:関戸 勇

ウツボカズラ

撮影:関戸 勇

⇒うつぼ【靫・空穂】

⇒うつぼ【靫・空穂】

うつぼ‐がわら【靫瓦】‥ガハラ🔗⭐🔉

うつぼ‐がわら【靫瓦】‥ガハラ

屋根の谷または大きな本瓦葺に用いる瓦で、一部凵かん字形のもの。

⇒うつぼ【靫・空穂】

うつぼ‐ぐさ【靫草】🔗⭐🔉

うつぼ‐ぐさ【靫草】

シソ科の多年草。茎は四角く毛がある。路傍や線路沿いなどにごく普通。高さ20〜30センチメートル。6〜7月頃、頂に太い穂を付け、紫色の唇形花を密に開く。花には大きな円い苞があり、靫の形に似る。穂は花後暗褐色となり、これを漢方生薬の夏枯草かごそうとし、利尿・消炎剤。

ウツボグサ

撮影:関戸 勇

⇒うつぼ【靫・空穂】

⇒うつぼ【靫・空穂】

⇒うつぼ【靫・空穂】

⇒うつぼ【靫・空穂】

ゆぎ【靫】🔗⭐🔉

ゆぎ【靫】

(平安時代までユキと清音)矢を入れて携帯する容器。木または革で作り、長方形の箱形の筒とし、令制では1個に矢50筋を入れた。平安時代以後、壺胡簶つぼやなぐいといい、公家の儀仗となる。箙えびら。〈倭名類聚鈔13〉。万葉集3「梓弓―取り負ひて」

靫

ゆぎえ【靫負】ユギヘ🔗⭐🔉

ゆぎえ【靫負】ユギヘ

ユゲイの訛。

⇒ゆぎえ‐の‐じょう【靫負尉】

ゆぎえ‐の‐じょう【靫負尉】ユギヘ‥🔗⭐🔉

ゆぎえ‐の‐じょう【靫負尉】ユギヘ‥

(ユゲイノジョウの訛)衛門府の尉。平家物語1「二人一度に―になりぬ」

⇒ゆぎえ【靫負】

ゆぎ‐おい【靫負】‥オヒ🔗⭐🔉

ゆぎ‐おい【靫負】‥オヒ

(古くはユキオヒ)

⇒ゆげい。継体紀「白髪部―」

ゆぎ‐べ【靫部】🔗⭐🔉

ゆぎ‐べ【靫部】

(古くはユキベ)(→)靫負部ゆげいべに同じ。

ゆげい【靫負】ユゲヒ🔗⭐🔉

ゆげい【靫負】ユゲヒ

(ユキオヒの転。古くは清音)

①古代、靫ゆぎを負って宮廷を守った者。

②特に、衛門府えもんふおよびその官人の称。→衛門府。

⇒ゆげい‐の‐かみ【靫負督】

⇒ゆげい‐の‐ちょう【靫負庁】

⇒ゆげい‐の‐つかさ【靫負司】

⇒ゆげい‐の‐みょうぶ【靫負の命婦】

⇒ゆげい‐べ【靫負部】

ゆげい‐の‐かみ【靫負督】ユゲヒ‥🔗⭐🔉

ゆげい‐の‐かみ【靫負督】ユゲヒ‥

衛門府の長官、衛門督えもんのかみの別称。

⇒ゆげい【靫負】

ゆげい‐の‐ちょう【靫負庁】ユゲヒ‥チヤウ🔗⭐🔉

ゆげい‐の‐ちょう【靫負庁】ユゲヒ‥チヤウ

検非違使庁けびいしちょうの別称。

⇒ゆげい【靫負】

ゆげい‐の‐つかさ【靫負司】ユゲヒ‥🔗⭐🔉

ゆげい‐の‐つかさ【靫負司】ユゲヒ‥

衛門府の別称。

⇒ゆげい【靫負】

ゆげい‐の‐みょうぶ【靫負の命婦】ユゲヒ‥ミヤウ‥🔗⭐🔉

ゆげい‐の‐みょうぶ【靫負の命婦】ユゲヒ‥ミヤウ‥

命婦(後宮女官)の名の一つ。父・兄や夫が靫負であるものの称。源氏物語桐壺「―といふをつかはす」

⇒ゆげい【靫負】

ゆげい‐べ【靫負部】ユゲヒ‥🔗⭐🔉

ゆげい‐べ【靫負部】ユゲヒ‥

大和政権で靫ゆぎを負って天皇や皇族を守護した品部しなべ。靫部。

⇒ゆげい【靫負】

[漢]靫🔗⭐🔉

靫 字形

〔革部3画/12画/8054・7056〕

〔音〕サイ(漢)

〔訓〕うつぼ・ゆぎ

[意味]

矢を入れて持ち歩く具。うつぼ。ゆぎ。

〔革部3画/12画/8054・7056〕

〔音〕サイ(漢)

〔訓〕うつぼ・ゆぎ

[意味]

矢を入れて持ち歩く具。うつぼ。ゆぎ。

〔革部3画/12画/8054・7056〕

〔音〕サイ(漢)

〔訓〕うつぼ・ゆぎ

[意味]

矢を入れて持ち歩く具。うつぼ。ゆぎ。

〔革部3画/12画/8054・7056〕

〔音〕サイ(漢)

〔訓〕うつぼ・ゆぎ

[意味]

矢を入れて持ち歩く具。うつぼ。ゆぎ。

大辞林の検索結果 (16)

うつぼ【靫・空穂】🔗⭐🔉

うつぼ [0] 【靫・空穂】

矢を携帯するための筒状の容器。竹などを編んで毛皮を張ったもの,練り革に漆をかけたものなどがあり,右腰につける。矢羽を傷めたり,篦(ノ)が狂ったりするのを防ぐ。うつお。

〔「靭」と書くのは誤用〕

靫

[図]

[図]

[図]

[図]

うつぼ-がい【靫貝・空穂貝】🔗⭐🔉

うつぼ-がい ―ガヒ [3] 【靫貝・空穂貝】

ツメタガイの異名。

うつぼ-かずら【靫葛】🔗⭐🔉

うつぼ-かずら ―カヅラ [4] 【靫葛】

ウツボカズラ科の常緑つる性食虫植物。長さ1,2メートル。南アジア原産。観賞用に温室栽培される。葉は互生し薄い革質。中央脈は長く伸びて巻きつく。葉の上端は筒状の捕虫嚢(ノウ)ともなり虫を捕食する。ネペンテス。漢名,猪籠草。

うつぼ-がわら【靫瓦】🔗⭐🔉

うつぼ-がわら ―ガハラ [4] 【靫瓦】

瓦の一種。屋根の谷あるいは本瓦葺(ブ)きの谷などに用いる特殊瓦。中央が湾曲し,左右の一部に袖がついて「 ]」の形をなす。

うつぼ-ぐさ【靫草】🔗⭐🔉

うつぼ-ぐさ [3] 【靫草】

シソ科の多年草。日当たりのよい山野に自生。茎は四角形で高さ10〜30センチメートル。夏,茎頂の花穂に,紫色の唇形花を密につける。花穂の枯れたものを漢方で夏枯草(カコソウ)といい,利尿薬とする。

ゆぎ【靫・靭】🔗⭐🔉

ゆぎ [1] 【靫・靭】

〔古くは「ゆき」〕

矢を入れて背に負う筒状の道具。古墳時代から行われたが,平安時代以後,壺胡 (ツボヤナグイ)と呼ばれ,儀仗(ギジヨウ)用となった。

(ツボヤナグイ)と呼ばれ,儀仗(ギジヨウ)用となった。

(ツボヤナグイ)と呼ばれ,儀仗(ギジヨウ)用となった。

(ツボヤナグイ)と呼ばれ,儀仗(ギジヨウ)用となった。

ゆげい【靫負】🔗⭐🔉

ゆげい ユゲヒ [0] 【靫負】

〔「靫(ユギ)負ひ」の転〕

(1)大化前代,大和政権の宮廷武力集団の一。主に西日本の中小豪族の子弟から採られ,名代の部によって資養された。六世紀半ばに大伴氏のもとに編成されたが,その組織は律令制には継承されなかった。

〔「靫部」とも書く〕

(2)衛門府またはその官人の別名。

ゆげい-の-じょう【靫負尉】🔗⭐🔉

ゆげい-の-じょう ユゲヒ― 【靫負尉】

衛門府の三等官。衛門尉。

ゆげい-の-すけ【靫負佐】🔗⭐🔉

ゆげい-の-すけ ユゲヒ― 【靫負佐】

衛門府の次官。衛門佐。

ゆげい-の-ちょう【靫負の庁】🔗⭐🔉

ゆげい-の-ちょう ユゲヒ―チヤウ 【靫負の庁】

検非違使(ケビイシ)庁の別名。検非違使庁が衛門府の中に置かれ,衛門府の官人が兼任したための称。

ゆげい-の-つかさ【靫負司】🔗⭐🔉

ゆげい-の-つかさ ユゲヒ― 【靫負司】

衛門府の別名。

ゆげい-の-みょうぶ【靫負の命婦】🔗⭐🔉

ゆげい-の-みょうぶ ユゲヒ―ミヤウブ 【靫負の命婦】

父・兄または夫が靫負である女官。

ゆげい-ふ【靫負府】🔗⭐🔉

ゆげい-ふ ユゲヒ― [2] 【靫負府】

衛門府の別名。

広辞苑+大辞林に「靫」で始まるの検索結果。