複数辞典一括検索+![]()

![]()

い🔗⭐🔉

い

(1)五十音図ア行第二段の仮名。五十音図ヤ行第二段の仮名としても重出。前舌の狭母音。

(2)平仮名「い」は「以」の草体。片仮名「イ」は「伊」の偏。

(3)「いろは歌」の第一文字。仮名がしら。

い【イ】🔗⭐🔉

い [1] 【イ】

洋楽の音名。欧語音名 A にあてた日本音名。洋楽音律では,通常440ヘルツのイを基準音とする。

い【五】🔗⭐🔉

い 【五】

ご。いつつ。多く他の語の上に付いて複合語として用いられる。「―百((イオ))」「―十((イソ))」

い【五十】🔗⭐🔉

い 【五十】

ごじゅう。いそ。多く他の語の上に付いて複合語として用いられる。「―日((イカ))」

い【井】🔗⭐🔉

い  [1] 【井】

(1)井戸。掘り井戸。

(2)泉や地下水をためた水汲み場。「安積香山影さへ見ゆる山の―の/万葉 3807」

[1] 【井】

(1)井戸。掘り井戸。

(2)泉や地下水をためた水汲み場。「安積香山影さへ見ゆる山の―の/万葉 3807」

[1] 【井】

(1)井戸。掘り井戸。

(2)泉や地下水をためた水汲み場。「安積香山影さへ見ゆる山の―の/万葉 3807」

[1] 【井】

(1)井戸。掘り井戸。

(2)泉や地下水をためた水汲み場。「安積香山影さへ見ゆる山の―の/万葉 3807」

い【亥】🔗⭐🔉

い  [1][0] 【亥】

(1)十二支の一二番目。年・日・時刻・方位などにあてる。いのしし。がい。

(2)時刻の名。今の午後一〇時頃。また,午後一〇時から一二時まで。または午後九時から一一時までの間。

(3)方角の名。北から西へ三〇度の方角。

[1][0] 【亥】

(1)十二支の一二番目。年・日・時刻・方位などにあてる。いのしし。がい。

(2)時刻の名。今の午後一〇時頃。また,午後一〇時から一二時まで。または午後九時から一一時までの間。

(3)方角の名。北から西へ三〇度の方角。

[1][0] 【亥】

(1)十二支の一二番目。年・日・時刻・方位などにあてる。いのしし。がい。

(2)時刻の名。今の午後一〇時頃。また,午後一〇時から一二時まで。または午後九時から一一時までの間。

(3)方角の名。北から西へ三〇度の方角。

[1][0] 【亥】

(1)十二支の一二番目。年・日・時刻・方位などにあてる。いのしし。がい。

(2)時刻の名。今の午後一〇時頃。また,午後一〇時から一二時まで。または午後九時から一一時までの間。

(3)方角の名。北から西へ三〇度の方角。

い【居】🔗⭐🔉

い  【居】

〔動詞「居る」の連用形から〕

いること。座ること。また,その場所。多く他の語と複合して用いられる。「家―((イエイ))」「立ち―」「―もさだまらず/枕草子(四二・能因本)」

【居】

〔動詞「居る」の連用形から〕

いること。座ること。また,その場所。多く他の語と複合して用いられる。「家―((イエイ))」「立ち―」「―もさだまらず/枕草子(四二・能因本)」

【居】

〔動詞「居る」の連用形から〕

いること。座ること。また,その場所。多く他の語と複合して用いられる。「家―((イエイ))」「立ち―」「―もさだまらず/枕草子(四二・能因本)」

【居】

〔動詞「居る」の連用形から〕

いること。座ること。また,その場所。多く他の語と複合して用いられる。「家―((イエイ))」「立ち―」「―もさだまらず/枕草子(四二・能因本)」

い【胆】🔗⭐🔉

い [1][0] 【胆】

胆嚢(タンノウ)。きも。「熊の―」

い【猪・豬】🔗⭐🔉

い  【猪・豬】

イノシシ・ブタの類の称。特に,イノシシのこと。「山口大菅原を牛は踏む―は踏むともよ民な踏みそね/琴歌譜」

【猪・豬】

イノシシ・ブタの類の称。特に,イノシシのこと。「山口大菅原を牛は踏む―は踏むともよ民な踏みそね/琴歌譜」

【猪・豬】

イノシシ・ブタの類の称。特に,イノシシのこと。「山口大菅原を牛は踏む―は踏むともよ民な踏みそね/琴歌譜」

【猪・豬】

イノシシ・ブタの類の称。特に,イノシシのこと。「山口大菅原を牛は踏む―は踏むともよ民な踏みそね/琴歌譜」

い【堰】🔗⭐🔉

い  [1] 【堰】

「いせき(堰)」に同じ。

[1] 【堰】

「いせき(堰)」に同じ。

[1] 【堰】

「いせき(堰)」に同じ。

[1] 【堰】

「いせき(堰)」に同じ。

い【寝】🔗⭐🔉

い 【寝】

眠ること。睡眠。「朝―((アサイ))」「熟―((ウマイ))」「真玉手玉手さし枕(マ)き股長(モモナガ)に―をし寝(ナ)せ/古事記(上)」

い【蜘糸】🔗⭐🔉

い 【蜘糸】

クモの糸。クモの巣。「露にてもいのちかけたる蜘蛛(クモ)の―に/蜻蛉(下)」

い【藺】🔗⭐🔉

い  [1] 【藺】

イグサ科の多年草。北半球に広く分布。茎は高さ1メートルに達し,節がない。葉は退化して少数の葉鞘(ヨウシヨウ)が茎の基部につく。夏,茎頂に淡緑色の小花を密につける。栽培されて茎は花筵(ハナムシロ)・畳表などの材料とし,髄(ズイ)は灯心にした。イグサ。灯心草。[季]夏。《―の水に佇めば雲流れけり/大橋越央子》

[1] 【藺】

イグサ科の多年草。北半球に広く分布。茎は高さ1メートルに達し,節がない。葉は退化して少数の葉鞘(ヨウシヨウ)が茎の基部につく。夏,茎頂に淡緑色の小花を密につける。栽培されて茎は花筵(ハナムシロ)・畳表などの材料とし,髄(ズイ)は灯心にした。イグサ。灯心草。[季]夏。《―の水に佇めば雲流れけり/大橋越央子》

[1] 【藺】

イグサ科の多年草。北半球に広く分布。茎は高さ1メートルに達し,節がない。葉は退化して少数の葉鞘(ヨウシヨウ)が茎の基部につく。夏,茎頂に淡緑色の小花を密につける。栽培されて茎は花筵(ハナムシロ)・畳表などの材料とし,髄(ズイ)は灯心にした。イグサ。灯心草。[季]夏。《―の水に佇めば雲流れけり/大橋越央子》

[1] 【藺】

イグサ科の多年草。北半球に広く分布。茎は高さ1メートルに達し,節がない。葉は退化して少数の葉鞘(ヨウシヨウ)が茎の基部につく。夏,茎頂に淡緑色の小花を密につける。栽培されて茎は花筵(ハナムシロ)・畳表などの材料とし,髄(ズイ)は灯心にした。イグサ。灯心草。[季]夏。《―の水に佇めば雲流れけり/大橋越央子》

い【伊】🔗⭐🔉

い [1] 【伊】

「伊太利(イタリア)」の略。「日独―」

い【夷】🔗⭐🔉

い [1] 【夷】

東方の異民族。野蛮人。えびす。

い【衣】🔗⭐🔉

い [1] 【衣】

身にまとうもの。着物。ころも。「―と食と住と」

い【医】🔗⭐🔉

い [1] 【医】

病気やけがを治すこと。医術。また,それを行う人。「―をもって世に尽くす」

い【威】🔗⭐🔉

い  [1] 【威】

人をおそれ従わせる力。「虎の―を借る狐(キツネ)」

[1] 【威】

人をおそれ従わせる力。「虎の―を借る狐(キツネ)」

[1] 【威】

人をおそれ従わせる力。「虎の―を借る狐(キツネ)」

[1] 【威】

人をおそれ従わせる力。「虎の―を借る狐(キツネ)」

い【胃】🔗⭐🔉

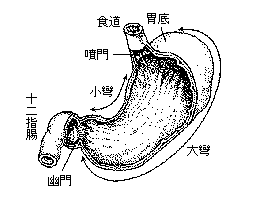

い  [0] 【胃】

(1)消化管の一部で,食道に続く部分がふくらみ,器官としての機能をもつもの。食物を一時たくわえ,消化を行う。ヒトの胃は食道と十二指腸の間にあって一室から成り,胃液を分泌して主にタンパク質を分解する。鳥類では二室,哺乳類の反芻(ハンスウ)類では四室に分かれる。胃袋。「―がもたれる」

(2)二十八宿の一。西方の星宿。胃宿。えきえぼし。

胃(1)

[0] 【胃】

(1)消化管の一部で,食道に続く部分がふくらみ,器官としての機能をもつもの。食物を一時たくわえ,消化を行う。ヒトの胃は食道と十二指腸の間にあって一室から成り,胃液を分泌して主にタンパク質を分解する。鳥類では二室,哺乳類の反芻(ハンスウ)類では四室に分かれる。胃袋。「―がもたれる」

(2)二十八宿の一。西方の星宿。胃宿。えきえぼし。

胃(1)

[図]

[図]

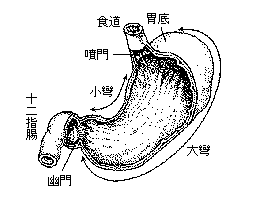

[0] 【胃】

(1)消化管の一部で,食道に続く部分がふくらみ,器官としての機能をもつもの。食物を一時たくわえ,消化を行う。ヒトの胃は食道と十二指腸の間にあって一室から成り,胃液を分泌して主にタンパク質を分解する。鳥類では二室,哺乳類の反芻(ハンスウ)類では四室に分かれる。胃袋。「―がもたれる」

(2)二十八宿の一。西方の星宿。胃宿。えきえぼし。

胃(1)

[0] 【胃】

(1)消化管の一部で,食道に続く部分がふくらみ,器官としての機能をもつもの。食物を一時たくわえ,消化を行う。ヒトの胃は食道と十二指腸の間にあって一室から成り,胃液を分泌して主にタンパク質を分解する。鳥類では二室,哺乳類の反芻(ハンスウ)類では四室に分かれる。胃袋。「―がもたれる」

(2)二十八宿の一。西方の星宿。胃宿。えきえぼし。

胃(1)

[図]

[図]

い【帷】🔗⭐🔉

い  [1] 【帷】

垂れ幕。たれぎぬ。とばり。

[1] 【帷】

垂れ幕。たれぎぬ。とばり。

[1] 【帷】

垂れ幕。たれぎぬ。とばり。

[1] 【帷】

垂れ幕。たれぎぬ。とばり。

い【偉】🔗⭐🔉

い  [1] 【偉】 (名・形動)[文]ナリ

大きくて立派であること。すぐれていること。また,そのさま。「高論寔(マコト)に―にして妙なり/慨世士伝(逍遥)」

[1] 【偉】 (名・形動)[文]ナリ

大きくて立派であること。すぐれていること。また,そのさま。「高論寔(マコト)に―にして妙なり/慨世士伝(逍遥)」

[1] 【偉】 (名・形動)[文]ナリ

大きくて立派であること。すぐれていること。また,そのさま。「高論寔(マコト)に―にして妙なり/慨世士伝(逍遥)」

[1] 【偉】 (名・形動)[文]ナリ

大きくて立派であること。すぐれていること。また,そのさま。「高論寔(マコト)に―にして妙なり/慨世士伝(逍遥)」

い【意】🔗⭐🔉

い [1] 【意】

(1)心の働き。思っていること。気持ち。考え。「―のままに振る舞う」「―に反する」「―を新たにする」

(2)意味。わけ。「打ち消しの―を表す助動詞」

(3)〔仏〕 感覚を除いた,思考などの心の働き。

い【緯】🔗⭐🔉

い  [1] 【緯】

(1)織物のよこ糸。また,横。

(2)緯書(イシヨ)。

[1] 【緯】

(1)織物のよこ糸。また,横。

(2)緯書(イシヨ)。

[1] 【緯】

(1)織物のよこ糸。また,横。

(2)緯書(イシヨ)。

[1] 【緯】

(1)織物のよこ糸。また,横。

(2)緯書(イシヨ)。

い【汝】🔗⭐🔉

い 【汝】 (代)

二人称。相手を卑しんでいう語。お前。「―が作り仕へ奉れる大殿の内には/古事記(中)」

〔格助詞「が」が付いて「いが」の形で用いられる〕

い🔗⭐🔉

い

〔上代語。平安時代には,限られた経典の訓読にのみ用いられ,院政時代以降は消滅した〕

■一■ (格助)

名詞・または名詞的な語に付く。主格を強めて示す。「いは」「いし」などの形が多い。「紀伊(キ)の関守―留(トド)めてむかも/万葉 545」

■二■ (終助)

{■一■}と同系の語。活用語の連体形よりなる文節に付く。語勢を強める。ね。よ。「玉の緒の絶えじ―妹(イモ)と/万葉 481」

い🔗⭐🔉

い (終助)

〔終助詞「や」の転。近世以降の語。主として男性に用いられる〕

文の末尾に接続する。

(1)念を押したり,語気を強めたりする気持ちを添える。多く「だい」「わい」「ない」の形をとる。「これ,ぼくのだ―」「いっぱい食わされたわ―」「むちゃをするな―」「早くしろ―」

(2)質問や反問の意を強める。多く「かい」「だい」の形をとる。「何か食べるものはないか―」「なんだ―。またこれか」「ほんとに君にできるか―」

(3)軽蔑や投げやりの気持ちをこめて,言い返す場合に用いる。「なに言ってるんだ―」「勝手にしろ―」「ぼくにそんなことができるか―」

(4)(多く「いの」の形で)名詞に付き,呼びかけの気持ちを表す。「かか様―の,かか様―のと夜なか時分に泣いて/歌舞伎・傾城江戸桜」

い🔗⭐🔉

い (接頭)

動詞に付いて語調を整えたり,意味を強めたりするのに用いられる。「―行く」「―隠る」

い【斎】🔗⭐🔉

い 【斎】 (接頭)

古く神に関連のある名詞に付いて,「神聖な」「清浄な」の意を表す。「―垣」「上つ瀬に―杙(クイ)を打ち/古事記(下)」

い🔗⭐🔉

い (接尾)

名詞または名詞的な語に付いて,形容詞を作る。「四角―」「黄色―」

い【位】🔗⭐🔉

い  【位】 (接尾)

助数詞。

(1)等級・順位・位階などを表す。「第一―」「従三―」

(2)計算の位取(クライド)りを表す。「小数点以下第五―」

(3)死者の霊を数えるのに用いる。「英霊五十―」

【位】 (接尾)

助数詞。

(1)等級・順位・位階などを表す。「第一―」「従三―」

(2)計算の位取(クライド)りを表す。「小数点以下第五―」

(3)死者の霊を数えるのに用いる。「英霊五十―」

【位】 (接尾)

助数詞。

(1)等級・順位・位階などを表す。「第一―」「従三―」

(2)計算の位取(クライド)りを表す。「小数点以下第五―」

(3)死者の霊を数えるのに用いる。「英霊五十―」

【位】 (接尾)

助数詞。

(1)等級・順位・位階などを表す。「第一―」「従三―」

(2)計算の位取(クライド)りを表す。「小数点以下第五―」

(3)死者の霊を数えるのに用いる。「英霊五十―」

い【囲】🔗⭐🔉

い  【囲】 (接尾)

両手を伸ばして抱えるぐらいの大きさ・太さを計るのに用いる。「百―に余る大木/太平記 24」

【囲】 (接尾)

両手を伸ばして抱えるぐらいの大きさ・太さを計るのに用いる。「百―に余る大木/太平記 24」

【囲】 (接尾)

両手を伸ばして抱えるぐらいの大きさ・太さを計るのに用いる。「百―に余る大木/太平記 24」

【囲】 (接尾)

両手を伸ばして抱えるぐらいの大きさ・太さを計るのに用いる。「百―に余る大木/太平記 24」

い【亥(年)】(和英)🔗⭐🔉

い【亥(年)】

(the year of) the (Wild) Boar.

い【医】(和英)🔗⭐🔉

い【医】

⇒医学,医者.〜は仁術なり Medicine is a benevolent art.

い【威を振るう】(和英)🔗⭐🔉

い【威を振るう】

exercise one's authority.

い【意に介する(さない)】(和英)🔗⭐🔉

い【意に介する(さない)】

(do not) mind[care].→英和

〜のごとく as one pleases.〜を強くする It is encouraging.

大辞林に「い」で完全一致するの検索結果 1-41。