複数辞典一括検索+![]()

![]()

げん【元】🔗⭐🔉

げん [1] 【元】

(1)〔数〕(ア)方程式の未知数の個数。(イ)

〔element〕

集合の要素。

(2)中国の貨幣単位の一。一元は一〇角。

げん【元】🔗⭐🔉

げん 【元】

中国の王朝(1271-1368)。フビライ(世祖)が建国。都は大都(北京)。1279年,南宋を滅ぼし,中国本土を中心にモンゴル・チベットを領有,高麗を服属させ,モンゴル至上主義の原則に立つ専制官僚支配を行う。紅巾(コウキン)の乱を契機に,漢族の朱元璋(シユゲンシヨウ)(明の太祖)により滅亡。

げん【玄】🔗⭐🔉

げん [1] 【玄】

(1)黒い色。黒。

(2)天。「黄に満ち―に満てり/三教指帰」

(3)老荘思想の根本概念。万物の根源としての道。

(4)奥深くて微妙なこと。深遠な道理。「―を談じ理を折(ヒラ)く/太平記 1」

(5)陰暦九月の異名。

(6)〔多く,名に「玄」のつくことからという〕

遊里で,医者のこと。また,多くの僧は遊里へ行く時に医者の姿をしていたことから,僧のこと。玄様。「浅草あたりの―いろ里にうかれゆきけるに/浮世草子・新吉原常々草」

げん【言】🔗⭐🔉

げん [1] 【言】

(1)口に出してものを言うこと。言った言葉。

(2)〔ソシュールの言語理論を翻訳する際に小林英夫が「パロール((フランス) parole)」の訳として用いた語〕

⇒パロール

げん【弦】🔗⭐🔉

げん [1] 【弦】

(1)弓のつる。

(2)「絃(ゲン)」に同じ。

(3)〔数〕(ア)円周上,または一般に曲線上の二点を結ぶ線分。(イ)古代中国および和算で,直角三角形の斜辺。

げん【原】🔗⭐🔉

げん [1] 【原】

漢語の上に付いて連体詞的に用いる。本来の。元来の。「―著作者」

げん【現】🔗⭐🔉

げん [1] 【現】

(1)今,実際に存在すること。「―にここにある」

(2)現在その地位にあること。「無所属―」

(3)漢語の上に付いて連体詞的に用いる。今の。現在の。「―政府」「―執行部」

(4)現世。「普(アマネ)く―には千幸万福に楽しみて/盛衰記 39」

(5)実際にある物。本物。「―の山伏ならば,よも関手をばなさじ/義経記 7」

げん【絃】🔗⭐🔉

げん [1] 【絃】

(1)琴・三味線などの楽器の糸。弦。「ギターの―」

(2)弦楽器のこと。

げん【舷】🔗⭐🔉

げん [1] 【舷】

船ばた。船べり。「―を接する」

げん【監】🔗⭐🔉

げん 【監】

(1)奈良時代,大和国と和泉国に置かれた太政官直轄の特別行政区。芳野監・和泉監があり離宮がおかれた。

(2)大宰府の三等官。大監と少監とがある。「大夫の―とて,肥後の国に,ぞう広く/源氏(玉鬘)」

げん【験】🔗⭐🔉

げん [0] 【験】

(1)ある行為を積み重ねたことによる効果。また,薬のききめ。効験。「―が現れる」「がつくり首を掉(フ)つて,―が見えぬぢやて/婦系図(鏡花)」

(2)前途の吉兆を暗示する出来事。縁起。前兆。「―がいい」「―なおし」

(3)仏道・修験道などの修行を積んだ効果。修行や祈りの結果あらわれるふしぎなしるし。

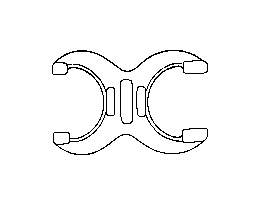

げん【 】🔗⭐🔉

】🔗⭐🔉

げん [1] 【 】

中国古代の蒸し器。三本足の鬲(レキ)状の下部に,甑(コシキ)がのったもの。殷周時代の青銅製の祭器がよく知られる。

】

中国古代の蒸し器。三本足の鬲(レキ)状の下部に,甑(コシキ)がのったもの。殷周時代の青銅製の祭器がよく知られる。

" src="/%E5%A4%A7%E8%BE%9E%E6%9E%97/binary/mono_179867_1856_256_200.bmp" />

[図]

" src="/%E5%A4%A7%E8%BE%9E%E6%9E%97/binary/mono_179867_1856_256_200.bmp" />

[図]

】

中国古代の蒸し器。三本足の鬲(レキ)状の下部に,甑(コシキ)がのったもの。殷周時代の青銅製の祭器がよく知られる。

】

中国古代の蒸し器。三本足の鬲(レキ)状の下部に,甑(コシキ)がのったもの。殷周時代の青銅製の祭器がよく知られる。

" src="/%E5%A4%A7%E8%BE%9E%E6%9E%97/binary/mono_179867_1856_256_200.bmp" />

[図]

" src="/%E5%A4%A7%E8%BE%9E%E6%9E%97/binary/mono_179867_1856_256_200.bmp" />

[図]

ゲン (ドイツ) Gen

(ドイツ) Gen 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

ゲン [1]  (ドイツ) Gen

(ドイツ) Gen 遺伝子。

遺伝子。

(ドイツ) Gen

(ドイツ) Gen 遺伝子。

遺伝子。

げん【厳・儼】🔗⭐🔉

げん [1] 【厳・儼】

■一■ (ト|タル)[文]形動タリ

(1)態度や処置がきびしい。厳格。「―たる態度」「―として譲らない」

(2)動かしがたい。「―として存在する」

■二■ (形動ナリ)

{■一■}に同じ。「修例の―なる規則の密なる/もしや草紙(桜痴)」

げんあつ-しょう【減圧症】🔗⭐🔉

げんあつ-しょう ―シヤウ [0] 【減圧症】

⇒潜函病(センカンビヨウ)

げんあつ-じょうりゅう【減圧蒸留】🔗⭐🔉

げんあつ-じょうりゅう ―リウ [5] 【減圧蒸留】

常圧では高い沸点をもつ物質を,減圧により沸点を下げて蒸留する操作。有機化合物の分離などにしばしば利用される。

げんあつ-タービン【減圧―】🔗⭐🔉

げんあつ-タービン [5] 【減圧―】

蒸気タービンの一種。内部をいくつかの室に区切り,蒸気が順次にこれらの室を通るたびに蒸気を膨張させて圧力を下げ,それにより動力を得る。

げんあつ-べん【減圧弁】🔗⭐🔉

げんあつ-べん [4] 【減圧弁】

調整弁の一種。高圧の気体または液体を減圧し一定圧力に保持して用いるための調節弁。

けんあん-しちし【建安七子】🔗⭐🔉

けんあん-しちし 【建安七子】

建安年間,曹操(ソウソウ)父子を中心とする文学集団に属した七人の文人。孔融・陳琳・王粲(オウサン)・徐幹・阮 (ゲンウ)・応

(ゲンウ)・応 (オウトウ)・劉

(オウトウ)・劉 (リユウテイ)をいう。

(リユウテイ)をいう。 下(ギヨウカ)の七子。

下(ギヨウカ)の七子。

(ゲンウ)・応

(ゲンウ)・応 (オウトウ)・劉

(オウトウ)・劉 (リユウテイ)をいう。

(リユウテイ)をいう。 下(ギヨウカ)の七子。

下(ギヨウカ)の七子。

けんあん-たい【建安体】🔗⭐🔉

けんあん-たい [0] 【建安体】

中国三国時代,魏の曹操(ソウソウ)・曹丕(ソウヒ)・曹植(ソウシヨク)父子および建安七子の詩風。教訓を盛り込む当時の詩風に反対し,慷慨(コウガイ)と気骨を重んじた。五言詩の発展,および文学の抒情化に大きな役割を果たした。

げん-あん【原案】🔗⭐🔉

げん-あん [0] 【原案】

討議・検討を加えるための最初の案。修正案などに対していう。「―を修正する」

けんあん-ふ【建安府】🔗⭐🔉

けんあん-ふ 【建安府】

もと皇居吹上御苑内にあった一府。日露戦争戦没将兵の名簿・写真・武器および戦利品などを収めていた。第二次大戦後廃止。

けんい-やく【健胃薬】🔗⭐🔉

けんい-やく ― ― [3] 【健胃薬】

胃の運動を高め,胃液の分泌を促進し消化を助ける薬剤。当薬・竜胆(リユウタン)・桂皮などの苦み,芳香のある生薬類が用いられる。健胃剤。

― [3] 【健胃薬】

胃の運動を高め,胃液の分泌を促進し消化を助ける薬剤。当薬・竜胆(リユウタン)・桂皮などの苦み,芳香のある生薬類が用いられる。健胃剤。

― [3] 【健胃薬】

胃の運動を高め,胃液の分泌を促進し消化を助ける薬剤。当薬・竜胆(リユウタン)・桂皮などの苦み,芳香のある生薬類が用いられる。健胃剤。

― [3] 【健胃薬】

胃の運動を高め,胃液の分泌を促進し消化を助ける薬剤。当薬・竜胆(リユウタン)・桂皮などの苦み,芳香のある生薬類が用いられる。健胃剤。

げん-い【原意】🔗⭐🔉

げん-い [1] 【原意】

もとの意味。本来の意味。

げん-い【厳威】🔗⭐🔉

げん-い ― [1] 【厳威】 (名・形動)[文]ナリ

おごそかでいかめしい・こと(さま)。

[1] 【厳威】 (名・形動)[文]ナリ

おごそかでいかめしい・こと(さま)。

[1] 【厳威】 (名・形動)[文]ナリ

おごそかでいかめしい・こと(さま)。

[1] 【厳威】 (名・形動)[文]ナリ

おごそかでいかめしい・こと(さま)。

けん-いき【圏域】🔗⭐🔉

けん-いき ― キ [0] 【圏域】

生活圏・通勤圏など圏としてくくられた内部の地域。

キ [0] 【圏域】

生活圏・通勤圏など圏としてくくられた内部の地域。

キ [0] 【圏域】

生活圏・通勤圏など圏としてくくられた内部の地域。

キ [0] 【圏域】

生活圏・通勤圏など圏としてくくられた内部の地域。

げん-いざん【元遺山】🔗⭐🔉

げん-いざん ― ザン 【元遺山】

⇒元好問(ゲンコウモン)

ザン 【元遺山】

⇒元好問(ゲンコウモン)

ザン 【元遺山】

⇒元好問(ゲンコウモン)

ザン 【元遺山】

⇒元好問(ゲンコウモン)

けん-いし【剣石】🔗⭐🔉

けん-いし [1] 【剣石】

「要石(カナメイシ){(2)}」に同じ。

けんいん-し【牽引糸】🔗⭐🔉

けんいん-し [3] 【牽引糸】

紡錘糸のうち,各染色体の動原体と極とを結ぶタンパク分子の重合した糸状構造。動原体糸。

げん-いん【原因】🔗⭐🔉

げん-いん [0] 【原因】 (名)スル

(1)ある物事や状態を引き起こしたもとになった事・出来事。

⇔結果

「墜落事故の―を調査する」「此処へ引越したのも,半(ナカバ)は僕の事に―して居る様に誤解して居たんだ/魔風恋風(天外)」

(2)〔哲〕 ある事物を成立させるもととなった物事・理由。アリストテレスでは形相因・質料因・作用因・目的因の四つに区別するが,狭義には,二つの事象が必然的な関係のもとに生起する時,時間的に先なるものをいい,後なるものを結果という。

げんいん-りょうほう【原因療法】🔗⭐🔉

げんいん-りょうほう ―レウハフ [5] 【原因療法】

疾病原因の除去を目指した治療法。化学療法や血清療法,手術による摘出など。

⇔対症療法

げん-いん【現員】🔗⭐🔉

げん-いん ― ン [0] 【現員】

現在の人員。現在員。

ン [0] 【現員】

現在の人員。現在員。

ン [0] 【現員】

現在の人員。現在員。

ン [0] 【現員】

現在の人員。現在員。

げんいん-ばらい-ほうしき【現員払方式】🔗⭐🔉

げんいん-ばらい-ほうしき ― ンバラヒハウシキ [8] 【現員払方式】

社会福祉における措置費支払い方式の一。措置の費用を利用者の現在員に応じて支払う。

→定員払方式

ンバラヒハウシキ [8] 【現員払方式】

社会福祉における措置費支払い方式の一。措置の費用を利用者の現在員に応じて支払う。

→定員払方式

ンバラヒハウシキ [8] 【現員払方式】

社会福祉における措置費支払い方式の一。措置の費用を利用者の現在員に応じて支払う。

→定員払方式

ンバラヒハウシキ [8] 【現員払方式】

社会福祉における措置費支払い方式の一。措置の費用を利用者の現在員に応じて支払う。

→定員払方式

げん-う【幻有】🔗⭐🔉

げん-う [1] 【幻有】

〔仏〕 すべての事物は因縁によって生じたもので,実体として存在していないこと。また,そのような事物。

げん-うん【眩暈】🔗⭐🔉

げん-うん [0] 【眩暈】

実際には静止しているのに,自分の周囲や自分自身が回転しているように感じたり身体が浮き上がるように感じること。めまい。

げんえ【玄慧・玄恵】🔗⭐🔉

げんえ ゲン 【玄慧・玄恵】

(?-1350)

〔「げんね」とも〕

鎌倉後期の天台宗の僧。京都の人。一説に虎関師錬(コカンシレン)の弟という。禅宗に心を寄せ,宋学にも詳しく,後醍醐天皇の侍読をつとめ,のち幕府に重んぜられて建武式目の制定に尽力。「庭訓往来」「喫茶往来」の作者,「太平記」の補作者とする説があるが,いずれも確証はない。

【玄慧・玄恵】

(?-1350)

〔「げんね」とも〕

鎌倉後期の天台宗の僧。京都の人。一説に虎関師錬(コカンシレン)の弟という。禅宗に心を寄せ,宋学にも詳しく,後醍醐天皇の侍読をつとめ,のち幕府に重んぜられて建武式目の制定に尽力。「庭訓往来」「喫茶往来」の作者,「太平記」の補作者とする説があるが,いずれも確証はない。

【玄慧・玄恵】

(?-1350)

〔「げんね」とも〕

鎌倉後期の天台宗の僧。京都の人。一説に虎関師錬(コカンシレン)の弟という。禅宗に心を寄せ,宋学にも詳しく,後醍醐天皇の侍読をつとめ,のち幕府に重んぜられて建武式目の制定に尽力。「庭訓往来」「喫茶往来」の作者,「太平記」の補作者とする説があるが,いずれも確証はない。

【玄慧・玄恵】

(?-1350)

〔「げんね」とも〕

鎌倉後期の天台宗の僧。京都の人。一説に虎関師錬(コカンシレン)の弟という。禅宗に心を寄せ,宋学にも詳しく,後醍醐天皇の侍読をつとめ,のち幕府に重んぜられて建武式目の制定に尽力。「庭訓往来」「喫茶往来」の作者,「太平記」の補作者とする説があるが,いずれも確証はない。

げん-えい【幻影】🔗⭐🔉

げん-えい [0] 【幻影】

実際には存在しないのに,存在するかのように見えるもの。まぼろし。「敵の―におびえる」

げんえい-し【幻影肢】🔗⭐🔉

げんえい-し [3] 【幻影肢】

手足など身体の一部を喪失したあとでも,その部分がまだ存在するかのように痛みやかゆみなどを感じる現象。幻肢。

げんえい【元永】🔗⭐🔉

げんえい 【元永】

年号(1118.4.3-1120.4.10)。永久の後,保安の前。鳥羽天皇の代。

げんえい-ぼん-こきんしゅう【元永本古今集】🔗⭐🔉

げんえい-ぼん-こきんしゅう ―コキンシフ 【元永本古今集】

古今集の完本としては最古の遺品。国宝。綴葉装(テツヨウソウ)の上下二冊(各四〇〇ページ)。上冊の末尾に本文と同筆で「元永三年7月廾四日」の奥書がある。筆者を源俊頼と伝承するが,藤原定実(サダザネ)説が有力。

けんえき-ほう【検疫法】🔗⭐🔉

けんえき-ほう ―ハフ [0] 【検疫法】

海外から来る船舶・航空機を対象とする検疫に関して定めた法律。1951年(昭和26)制定。

げん-えき【原液】🔗⭐🔉

げん-えき [0][1] 【原液】

薄めたり加工したりしていない,もとの液。

げん-えき【現役】🔗⭐🔉

げん-えき [0] 【現役】

(1)旧軍隊の常備兵役の一。現在ある部隊に配属されて軍務についていること。また,その軍人。

(2)肩書だけではなく,実際に仕事をもち活動していること。また,その人。

(3)(浪人に対して)高校三年で大学を受験する者。また,その試験に合格した者。

けんえん-けん【嫌煙権】🔗⭐🔉

けんえん-けん [3] 【嫌煙権】

喫煙しない者が公共の場所などでタバコの害を受けない権利。

げん-えん【減塩】🔗⭐🔉

げん-えん [0] 【減塩】

成人病の予防や循環器疾患の治療などのために,食塩の摂取量を減らすこと。

げんえん-しょうゆ【減塩醤油】🔗⭐🔉

げんえん-しょうゆ ―シヤウ― [5] 【減塩醤油】

食塩濃度が9パーセント以下の醤油。特別用途食品。

→低塩醤油

げんえん-しょく【減塩食】🔗⭐🔉

げんえん-しょく [3] 【減塩食】

食塩の摂取量を制限した食餌療法。水分の貯留を防止するため,腎疾患や高血圧症に用いられる。

げんえん【諺苑】🔗⭐🔉

げんえん ゲン ン 【諺苑】

江戸時代の国語辞書。太田全斎著。七巻。1797年成立。俗語・俗諺を集めてイロハ順に配列し,出典・意味などを記す。「俚言(リゲン)集覧」はこれを増補改編したもの。

ン 【諺苑】

江戸時代の国語辞書。太田全斎著。七巻。1797年成立。俗語・俗諺を集めてイロハ順に配列し,出典・意味などを記す。「俚言(リゲン)集覧」はこれを増補改編したもの。

ン 【諺苑】

江戸時代の国語辞書。太田全斎著。七巻。1797年成立。俗語・俗諺を集めてイロハ順に配列し,出典・意味などを記す。「俚言(リゲン)集覧」はこれを増補改編したもの。

ン 【諺苑】

江戸時代の国語辞書。太田全斎著。七巻。1797年成立。俗語・俗諺を集めてイロハ順に配列し,出典・意味などを記す。「俚言(リゲン)集覧」はこれを増補改編したもの。

げんえん-るい【原猿類】🔗⭐🔉

げんえん-るい ゲン ン― [3] 【原猿類】

霊長目原猿亜目の哺乳類の総称。原始的なサル類で,平爪(ヒラヅメ)のほか,鋭い鉤爪(カギヅメ)をもつ。多くは夜行性。キツネザル科・コビトキツネザル科・インドリ科・アイアイ科・ロリス科・メガネザル科に分けられる。擬猴(ギコウ)類。原猴類。

→真猿類

ン― [3] 【原猿類】

霊長目原猿亜目の哺乳類の総称。原始的なサル類で,平爪(ヒラヅメ)のほか,鋭い鉤爪(カギヅメ)をもつ。多くは夜行性。キツネザル科・コビトキツネザル科・インドリ科・アイアイ科・ロリス科・メガネザル科に分けられる。擬猴(ギコウ)類。原猴類。

→真猿類

ン― [3] 【原猿類】

霊長目原猿亜目の哺乳類の総称。原始的なサル類で,平爪(ヒラヅメ)のほか,鋭い鉤爪(カギヅメ)をもつ。多くは夜行性。キツネザル科・コビトキツネザル科・インドリ科・アイアイ科・ロリス科・メガネザル科に分けられる。擬猴(ギコウ)類。原猴類。

→真猿類

ン― [3] 【原猿類】

霊長目原猿亜目の哺乳類の総称。原始的なサル類で,平爪(ヒラヅメ)のほか,鋭い鉤爪(カギヅメ)をもつ。多くは夜行性。キツネザル科・コビトキツネザル科・インドリ科・アイアイ科・ロリス科・メガネザル科に分けられる。擬猴(ギコウ)類。原猴類。

→真猿類

けんおう-しせつ【遣欧使節】🔗⭐🔉

けんおう-しせつ [5][6] 【遣欧使節】

⇒天正遣欧使節(テンシヨウケンオウシセツ)

げん-おう【玄奥】🔗⭐🔉

げん-おう ―アウ [0] 【玄奥】

奥深く,はかり知れないこと。奥深い道理。

げんおう【元応】🔗⭐🔉

げんおう 【元応】

年号(1319.4.28-1321.2.23)。文保の後,元亨の前。後醍醐(ゴダイゴ)天皇の代。げんのう。

げんおじ【源おぢ】🔗⭐🔉

げんおじ ゲンヲヂ 【源おぢ】

小説。国木田独歩作。1897年(明治30)「文芸倶楽部」に発表。原題「源叔父」。侠気(キヨウキ)ある源叔父の,ままならぬ人生を哀感を込めて描く。

げん-おん【原音】🔗⭐🔉

げん-おん [0][1] 【原音】

(1)文字・語などのもとの言語による音。

(2)(再生音に対して)レコード・テープなどに録音される素材となった音。

(3)結合音や,うなりを起こさせるもとになる音。

げんおん-き【弦音器】🔗⭐🔉

げんおん-き [3] 【弦音器】

昆虫類の聴覚器官。脚・触角・ひげ・羽のつけ根などに分布。弦響器。

げん-おんてい【減音程】🔗⭐🔉

げん-おんてい [3] 【減音程】

完全音程や短音程を半音減じた音程。例えば,完全五度を半音狭めれば減五度,短三度を半音狭めれば減三度になる。

→増音程

げん-か【言下】🔗⭐🔉

げん-か [1] 【言下】

相手が言い終わったすぐあと。言い終わるか終わらないうち。「―に断られた」

げん-か【弦歌・絃歌】🔗⭐🔉

げん-か [1] 【弦歌・絃歌】

琵琶・箏(コト)・三味線などの弦楽器を弾きながらうたう歌。特に,三味線声曲をさすことが多い。「―の巷(チマタ)」

げん-か【原価・元価】🔗⭐🔉

げん-か [1] 【原価・元価】

(1)もとの値段。

(2)製品の生産・販売に要した費用を単位当たりに計算した価。コスト。

(3)仕入れ値段のこと。もとね。

げん-か【原歌】🔗⭐🔉

げん-か [1] 【原歌】

もとの歌。もとうた。

げん-か【現下】🔗⭐🔉

げん-か [1] 【現下】

現在。目下(モツカ)。今。「―の社会情勢」

げん-か【現価】🔗⭐🔉

げん-か [1] 【現価】

(1)現在のねだん。時価。

(2)将来の一定の時期に支払われる一定の金額の,現在における価額。その時点から支払時期までの利息を差し引いたもの。

げん-か【現果】🔗⭐🔉

げん-か ―クワ [1] 【現果】

〔仏〕 過去のおこないが原因となって受ける現世での報い。

げん-か【減価】🔗⭐🔉

げん-か [1][0] 【減価】

価額をへらすこと。

げん-か【厳科】🔗⭐🔉

げん-か ―クワ [1] 【厳科】

きびしい罰。「―に処す」

げんか【元嘉】🔗⭐🔉

げんか 【元嘉】

中国,南北朝の宋の文帝朝の年号(424-453)。

げん-が【原画】🔗⭐🔉

げん-が ―グワ [0] 【原画】

(1)(複製画に対して)もとの絵。

(2)印刷のもととなる絵画原稿。

げん-かい【幻怪】🔗⭐🔉

げん-かい ―クワイ [0] 【幻怪】 (名・形動)[文]ナリ

あやしく不思議な・こと(さま)。

げん-かい【限界】🔗⭐🔉

げん-かい [0] 【限界】

物事の及ぶ一番端。その状態をもちこたえることのできるぎりぎりのところ。かぎり。「体力の―」「我慢もこれが―だ」

げんかい-おうりょく【限界応力】🔗⭐🔉

げんかい-おうりょく [5] 【限界応力】

物体が破壊せずに耐えうる最大の応力。

げんかい-かくめい【限界革命】🔗⭐🔉

げんかい-かくめい [5] 【限界革命】

1870年代に起こった古典派経済学からの経済理論の変革。限界効用理論に基づく価値理論が,ジェボンズ・メンガー・ワルラスによりそれぞれ独自に,しかもほぼ同時期に展開され,近代経済学の基礎が築かれたことをいう。

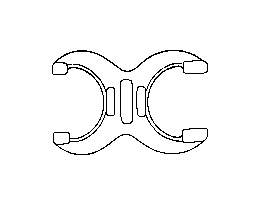

げんかい-ゲージ【限界―】🔗⭐🔉

げんかい-ゲージ [5] 【限界―】

機械部品の寸法や角度が所定の値になっているかどうかを検査する器具。普通,許される誤差を加えた寸法のゲージと,誤差を引いた寸法のゲージを組み合わせて用いる。狭範(キヨウハン)。リミット-ゲージ。

限界ゲージ

[図]

[図]

[図]

[図]

げん-かい【諺解】🔗⭐🔉

げん-かい [0] 【諺解】

わかりやすい言葉を使った解釈。

げん-かい【厳戒】🔗⭐🔉

げん-かい [0] 【厳戒】 (名)スル

厳重に警戒すること。「―態勢をしく」

げんかい【言海】🔗⭐🔉

げんかい 【言海】

国語辞書。大槻文彦著。1889(明治22)〜91年刊。上代より近代までの語彙約三万九千語を五十音順に配列。見出しを仮名書きにし,漢字表記・品詞・語釈などを完備した最初の近代的国語辞典。ことばのうみ。

→大言海

げん-がい【言外】🔗⭐🔉

げん-がい ―グワイ [0][1] 【言外】

直接言葉としては表現されていない部分。「―にほのめかす」「―の意味をくみとる」

げん-がい【限外】🔗⭐🔉

げん-がい ―グワイ [0][1] 【限外】

限度を超えていること。一定の条件を満たす範囲外であること。

げん【言】(和英)🔗⭐🔉

げん【厳として】(和英)🔗⭐🔉

げん【厳として】

⇒厳然.

げんあん【原案】(和英)🔗⭐🔉

げんあん【原案】

the original bill (議案)[plan (計画)].〜どおり可決(通過)する approve (pass)in its original form.

げんいん【原因】(和英)🔗⭐🔉

げんいん【原因】

a cause;→英和

the origin (発端).→英和

…に〜する be caused;originate[arise];→英和

be due.〜をきわめる traceto its origin.‖原因結果 cause and effect.原因不明のof unknown origin.

げんえい【幻影】(和英)🔗⭐🔉

げんえき【現役】(和英)🔗⭐🔉

げんえき【現役】

active service.〜の on the playing[active]list.(野球など).〜を退く retire from (active) service.

げんえき【原液】(和英)🔗⭐🔉

げんえき【原液】

an undiluted solution.

げんか【原価】(和英)🔗⭐🔉

げんか【原価】

the cost price.〜で(以下で)売る sell at (below) cost.‖原価計算 cost accounting.

げんか【現下の】(和英)🔗⭐🔉

げんか【減価】(和英)🔗⭐🔉

げんが【原画】(和英)🔗⭐🔉

げんが【原画】

the original picture.

げんかい【限界】(和英)🔗⭐🔉

げんかい【限界】

a limit;→英和

bounds.〜を定める set limits; ‖限界効用(説) (the theory of) marginal utility.

大辞林に「げん」で始まるの検索結果 1-98。もっと読み込む