複数辞典一括検索+![]()

![]()

たち-ば【立場】🔗⭐🔉

たち-ば [3][1] 【立場】

(1)立つ場所。立っている所。

(2)何かをするためのよりどころ。立つ瀬。「それでは私の―がなくなる」

(3)その人が置かれている,地位・境遇・条件など。「―で考えも異なる」「つらい―にある」「相手の―になって考える」

(4)物の見方・考え方。見地。立脚点。「実存主義の―に立つ」

たちば【立羽】🔗⭐🔉

たちば 【立羽】

姓氏の一。

たちば-ふかく【立羽不角】🔗⭐🔉

たちば-ふかく 【立羽不角】

(1662-1753) 江戸前・中期の俳人。名は定之助。江戸の書肆。不卜門。前句付俳諧の点者として,平明な浮世調の作風で諸国に門葉を広げ,俳諧の大衆化に貢献。著「蘆分船」

たちばい【太刀奪】🔗⭐🔉

たちばい タチバヒ 【太刀奪】

狂言の一。主人の刀を借りて通行人の刀を奪おうとした太郎冠者が,逆に相手に脅されて主人の刀をとられ,逃げ帰る。くやしがる主人とともに取り返しに行くが,失敗する。たちうばい。

たち-はき【帯刀】🔗⭐🔉

たち-はき [2] 【帯刀】

〔「たてはき」とも〕

(1)太刀を帯びること。また,その人。

(2)古代,春宮坊(トウグウボウ)に属し,帯刀して皇太子を護衛した武官。舎人(トネリ)の中から武芸に優れた者を選んだ。たてわき。たちはきのとねり。

たちはき-の-とねり【帯刀の舎人】🔗⭐🔉

たちはき-の-とねり 【帯刀の舎人】

「帯刀{(2)}」に同じ。

たちはき-の-やく【帯刀の役】🔗⭐🔉

たちはき-の-やく 【帯刀の役】

武家の職名。将軍が参内する時,刀を帯びて供をした人。

たち-ばさみ【裁ち鋏】🔗⭐🔉

たち-ばさみ [3] 【裁ち鋏】

布地を裁つための鋏。

たち-はし・る【立ち走る】🔗⭐🔉

たち-はし・る 【立ち走る】 (動ラ四)

走りまわる。こまめに働く。「―・りて,酒・水いかけさせよともいはぬに,しありく/枕草子 300」

たちばな【橘】🔗⭐🔉

たちばな [2] 【橘】

(1)ミカン科の常緑小高木。日本原産唯一の柑橘類とされ,四国・九州・沖縄などに自生。初夏に芳香のある白色の五弁花を開く。果実は小さく,黄熟しても酸味が強く食用には向かない。紫宸殿の「右近の橘」は本種といわれる。ヤマトタチバナ。[季]秋。

〔「橘の花」は [季]夏〕

(2)古来,食用とされたミカン類の総称。非時香菓(トキジクノカクノコノミ)。

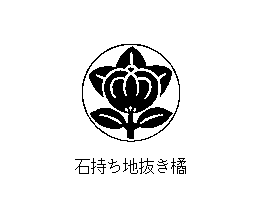

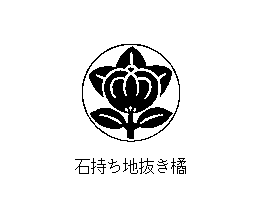

(3)家紋の一。橘の花・実・葉をかたどったもの。

橘(3)

[図]

[図]

[図]

[図]

たちばな-づき【橘月】🔗⭐🔉

たちばな-づき [4] 【橘月】

陰暦五月の異名。

たちばな-どり【橘鳥】🔗⭐🔉

たちばな-どり [4] 【橘鳥】

ホトトギスの異名。

たちばな-もどき【橘擬】🔗⭐🔉

たちばな-もどき [5] 【橘擬】

バラ科の常緑低木。中国南西部原産。庭木・生け垣などにする。よく分枝し,とげが多い。葉は倒披針形。五,六月,白色の小花を散房花序につける。果実は小さな扁球形で,晩秋,橙黄色に熟す。ホソバノトキワサンザシ。ピラカンサ。

たちばな-やき【橘焼(き)】🔗⭐🔉

たちばな-やき [0] 【橘焼(き)】

魚の身をすりつぶしてビワの実ほどの大きさに丸め,クチナシで黄色く色をつけて,たれ味噌で煮たものをカラタチの枝に刺して出した料理。

たちばな-を【橘を】🔗⭐🔉

たちばな-を 【橘を】 (枕詞)

橘を守る守部(=番人)の意から,地名「守部」にかかる。「―守部の里の門田早稲/万葉 2251」

たちばな【橘】🔗⭐🔉

たちばな 【橘】

姓氏の一。古代の名族。708年(和銅1)に美努(ミヌ)王の妻,県犬養(アガタイヌカイノ)三千代が賜った橘宿禰の姓を,子の葛城王(諸兄)らが臣籍に下って受け継いだのに始まる。諸兄らは以後の朝政に重きをなしたが,平安時代に承和の変で逸勢が失脚した頃から後は衰退した。

たちばな-あきこ【橘秋子】🔗⭐🔉

たちばな-あきこ 【橘秋子】

(1907-1971) 舞踏家。栃木県生まれ。本名,福田サク。パブロワに師事。創作バレエの発表や,海外舞踏家の招聘を通して,人材の育成に尽力した。

たちばな-あけみ【橘曙覧】🔗⭐🔉

たちばな-あけみ 【橘曙覧】

(1812-1868) 江戸末期の国学者・歌人。姓は井手とも。号,志濃夫廼舎(シノブノヤ)。福井の人。田中大秀に学ぶ。万葉調の個性的な歌を詠む。著「志濃夫廼舎歌集」など。

たちばな-えなお【橘枝直】🔗⭐🔉

たちばな-えなお ―エナホ 【橘枝直】

⇒加藤枝直(カトウエナオ)

たちばな-こうざぶろう【橘孝三郎】🔗⭐🔉

たちばな-こうざぶろう ―カウザブラウ 【橘孝三郎】

(1893-1974) 国家主義・農本主義者。茨城県生まれ。1931年愛郷塾を創立。井上日召を知り,五・一五事件に参加,無期懲役となり40年仮出所。

たちばな-しゅうた【橘周太】🔗⭐🔉

たちばな-しゅうた ―シウタ 【橘周太】

(1865-1904) 陸軍軍人。中佐。長崎県生まれ。1904年(明治37)日露戦争に従軍,大隊長として遼陽城攻略戦を指揮,首山堡高地で戦死,軍神と称賛された。

たちばな-しらき【橘樸】🔗⭐🔉

たちばな-しらき 【橘樸】

(1881-1945) ジャーナリスト・中国研究家。大分県生まれ。早大中退。中国社会研究の先駆者。著「支那思想研究」「支那社会研究」「中国革命史論」など。

たちばな-しんとう【橘神道】🔗⭐🔉

たちばな-しんとう ―タウ 【橘神道】

江戸中期,橘三喜(ミツヨシ)が唱道した橘氏相伝の古神道。儒教と習合したもの。のちに玉木正英が大成。橘家(キツケ)神道。

たちばな-ずいちょう【橘瑞超】🔗⭐🔉

たちばな-ずいちょう ―ズイテウ 【橘瑞超】

(1890-1968) 探検家。浄土真宗本願寺派の僧侶。名古屋生まれ。大谷探検隊に加わり,中央アジア各地を踏査。多くの仏典・古写経などを将来。著「中亜探険」など。

たちばな-ちかげ【橘千蔭】🔗⭐🔉

たちばな-ちかげ 【橘千蔭】

⇒加藤千蔭(カトウチカゲ)

たちばな-なんけい【橘南谿】🔗⭐🔉

たちばな-なんけい 【橘南谿】

(1753-1805) 江戸中期の医者・文人。本姓,宮川。名は春暉。伊勢の人。京都で漢方医学を学び開業するかたわら,各地を回り紀行文を著す。医書は創見に富む。著「西遊記」「東遊記」「傷寒論分注」など。

たちばな-の-かちこ【橘嘉智子】🔗⭐🔉

たちばな-の-かちこ 【橘嘉智子】

(786-850) 嵯峨天皇の皇后。内舎人橘清友の女(ムスメ)。京都嵯峨に檀林寺を建立したので檀林皇后と呼ばれる。私学学館院を開設。

たちばな-の-ならまろ【橘奈良麻呂】🔗⭐🔉

たちばな-の-ならまろ 【橘奈良麻呂】

(?-757) 奈良時代の廷臣。諸兄の長男。父の勢力のもとに累進して参議となる。藤原仲麻呂の擡頭(タイトウ)を排除しようとして,不平貴族を糾合して乱を企てたが,事前にもれて獄死。

たちばな-の-なりすえ【橘成季】🔗⭐🔉

たちばな-の-なりすえ ―ナリス 【橘成季】

鎌倉前期の文学者。橘光季の養子か。伊賀守。琵琶(ビワ)を藤原孝時から伝授されたほか,漢詩文・和歌をよくした。著「古今著聞集」。生年未詳。1282年以前に没か。

【橘成季】

鎌倉前期の文学者。橘光季の養子か。伊賀守。琵琶(ビワ)を藤原孝時から伝授されたほか,漢詩文・和歌をよくした。著「古今著聞集」。生年未詳。1282年以前に没か。

【橘成季】

鎌倉前期の文学者。橘光季の養子か。伊賀守。琵琶(ビワ)を藤原孝時から伝授されたほか,漢詩文・和歌をよくした。著「古今著聞集」。生年未詳。1282年以前に没か。

【橘成季】

鎌倉前期の文学者。橘光季の養子か。伊賀守。琵琶(ビワ)を藤原孝時から伝授されたほか,漢詩文・和歌をよくした。著「古今著聞集」。生年未詳。1282年以前に没か。

たちばな-の-はやなり【橘逸勢】🔗⭐🔉

たちばな-の-はやなり 【橘逸勢】

(?-842) 平安初期の官僚・書家。奈良麻呂の孫。804年最澄・空海らとともに入唐。承和の変に加わったとされ,伊豆に流される途中に遠江(トオトウミ)国で客死。隷書を得意とし三筆の一人に数えられるが,真跡と確証できるものは現存しない。

たちばな-の-みちよ【橘三千代】🔗⭐🔉

たちばな-の-みちよ 【橘三千代】

⇒県犬養(アガタイヌカイノ)三千代

たちばな-の-もろえ【橘諸兄】🔗⭐🔉

たちばな-の-もろえ 【橘諸兄】

(684-757) 奈良時代の廷臣。美努(ミヌ)王の子。葛城王とも。母,橘三千代の姓を継いで臣籍に下った。右大臣を経て左大臣に進み,玄 ・吉備真備らと結んで勢力を築いたが,藤原仲麻呂の擡頭(タイトウ)で実権を失った。万葉集に短歌八首を収める。

・吉備真備らと結んで勢力を築いたが,藤原仲麻呂の擡頭(タイトウ)で実権を失った。万葉集に短歌八首を収める。

・吉備真備らと結んで勢力を築いたが,藤原仲麻呂の擡頭(タイトウ)で実権を失った。万葉集に短歌八首を収める。

・吉備真備らと結んで勢力を築いたが,藤原仲麻呂の擡頭(タイトウ)で実権を失った。万葉集に短歌八首を収める。

たちばな-もりべ【橘守部】🔗⭐🔉

たちばな-もりべ 【橘守部】

(1781-1849) 江戸後期の国学者・歌人。本姓,飯田。号は池庵・椎本(シイガモト)など。伊勢の人。江戸に出て,独学ながら本居宣長と対立する学風を形成。著「稜威道別(イツノチワキ)」「稜威言別(イツノコトワキ)」「橘守部家集」など。

たちばな【立花】🔗⭐🔉

たちばな 【立花】

姓氏の一。

たちばな-ほくし【立花北枝】🔗⭐🔉

たちばな-ほくし 【立花北枝】

(?-1718) 江戸前・中期の俳人。通称,研屋源四郎。別号,鳥翠台など。加賀金沢で刀研ぎを業とする。「奥の細道」紀行途上の芭蕉を迎え,兄牧童と入門,北陸蕉門の中心となった。編著「山中問答」「卯辰(ウタツ)集」など。

たちばな-むねしげ【立花宗茂】🔗⭐🔉

たちばな-むねしげ 【立花宗茂】

(1569-1642) 安土桃山・江戸初期の武将。高橋紹運の子。立花道雪の養子。豊臣秀吉の九州出兵の時に功をたて,柳川一三万石を領した。関ヶ原の戦いで西軍に属し改易されたが,のち旧領を回復して柳川藩祖。

たち-ばなし【立(ち)話】🔗⭐🔉

たち-ばなし [3] 【立(ち)話】 (名)スル

立ったままで話すこと。また,そのようにして話す軽い内容の話。「道で―する」

たちばな-でら【橘寺】🔗⭐🔉

たちばな-でら 【橘寺】

奈良県明日香村にある天台宗の寺。正式名は仏頭山上宮院菩提寺。聖徳太子生誕の地で,また太子が勝鬘経(シヨウマンギヨウ)を講じたところと伝えられる。現在の堂宇は1864年再興のもの。

たちばな-ひめ【橘媛】🔗⭐🔉

たちばな-ひめ 【橘媛】

⇒弟橘媛(オトタチバナヒメ)

たちばなふじん-ずし【橘夫人厨子】🔗⭐🔉

たちばなふじん-ずし ―ヅシ 【橘夫人厨子】

橘三千代(光明皇后の母)の念持仏と伝える金銅阿弥陀三尊像を安置する木造の厨子。高さ約2.7メートル。法隆寺蔵。金堂天蓋に共通する箱形天蓋を付した長方形の龕部(ガンブ)と須弥座(シユミザ)から成る。国宝。

たちばな-や【橘屋】🔗⭐🔉

たちばな-や 【橘屋】

歌舞伎俳優一二世市村羽左衛門より代々の,羽左衛門およびその系統の屋号。

たちばなや-えんたろう【橘家円太郎】🔗⭐🔉

たちばなや-えんたろう ― ンタラウ 【橘家円太郎】

(1845-1898)(四世)音曲師。江戸生まれ。本名,石井菊松。円朝門人。高座でラッパを吹く珍芸で人気を博し,俗に「ラッパの円太郎」と呼ばれ,円遊・万橘・談志らとともに四天王と称された。

→円太郎馬車

ンタラウ 【橘家円太郎】

(1845-1898)(四世)音曲師。江戸生まれ。本名,石井菊松。円朝門人。高座でラッパを吹く珍芸で人気を博し,俗に「ラッパの円太郎」と呼ばれ,円遊・万橘・談志らとともに四天王と称された。

→円太郎馬車

ンタラウ 【橘家円太郎】

(1845-1898)(四世)音曲師。江戸生まれ。本名,石井菊松。円朝門人。高座でラッパを吹く珍芸で人気を博し,俗に「ラッパの円太郎」と呼ばれ,円遊・万橘・談志らとともに四天王と称された。

→円太郎馬車

ンタラウ 【橘家円太郎】

(1845-1898)(四世)音曲師。江戸生まれ。本名,石井菊松。円朝門人。高座でラッパを吹く珍芸で人気を博し,俗に「ラッパの円太郎」と呼ばれ,円遊・万橘・談志らとともに四天王と称された。

→円太郎馬車

たちばなや-きつのすけ【立花家橘之助】🔗⭐🔉

たちばなや-きつのすけ 【立花家橘之助】

(1868?-1935) 音曲師。江戸生まれ。本名,石田みよ。幼少の頃から音曲で寄席に出,八歳で真打ち。東京・京都・名古屋などで活躍。

たちはら-すいけん【立原翠軒】🔗⭐🔉

たちはら-すいけん 【立原翠軒】

(1744-1823) 江戸後期の儒学者。名は万,字(アザナ)は伯時。水戸藩彰考館総裁として「大日本史」の編纂につとめ,藤田幽谷ら多くの門人を育成。著「西山遺聞」「海防集説」など。

たちはら-まさあき【立原正秋】🔗⭐🔉

たちはら-まさあき 【立原正秋】

(1926-1980) 小説家。韓国大邱生まれ。本姓,米本。早大中退。日韓混血児の苦悩を描く「剣ケ崎」や,中世美への愛着を主題とする「薪能」「きぬた」などがある。

たち-ばら【立ち腹】🔗⭐🔉

たち-ばら 【立ち腹】

(1)怒りやすいこと。「おのが心本性―に侍りて/落窪 3」

(2)立ったまま切腹すること。「武家に生まれた不祥には,大門口で―切り/浄瑠璃・反魂香」

たちばらい-てがた【他地払い手形】🔗⭐🔉

たちばらい-てがた タチバラヒ― [6] 【他地払い手形】

支払地と支払人の住所地とが異なる為替手形。また,振出地と支払地とが異なる約束手形。他所払い手形。

⇔同地払い手形

たち-ばん【立(ち)番】🔗⭐🔉

たち-ばん [0][2] 【立(ち)番】 (名)スル

立って見張りをすること。また,その人。「派出所で―する巡査」

たちば【立場】(和英)🔗⭐🔉

たちば【立場】

[境遇]a situation;→英和

a position;→英和

[見地]a standpoint;→英和

a point of view.〜を変えて見る seefrom a different point of view.

たちばな【橘】(和英)🔗⭐🔉

たちばな【橘】

《植》a wild orange.

たちばなし【立話する】(和英)🔗⭐🔉

たちばなし【立話する】

stand talking.

たちばん【立番をする】(和英)🔗⭐🔉

たちばん【立番をする】

keep watch;stand (on) guard.

大辞林に「たちば」で始まるの検索結果 1-52。