複数辞典一括検索+![]()

![]()

もち-あい【持(ち)合い・保ち合い】🔗⭐🔉

もち-あい ―アヒ [0] 【持(ち)合い・保ち合い】

(1)勢力がほぼ同じぐらいでつりあいがとれていること。「勝負はどうやら―だ」

(2)互いに力を合わせて持つこと。

(3)取引で,小きざみな値動きだけで,相場に大きな変動のないこと。

もち-あつかい【持(ち)扱い】🔗⭐🔉

もち-あつかい ―アツカヒ [0] 【持(ち)扱い】

もちあつかうこと。「大きすぎて―に困る」

もち-あつか・う【持(ち)扱う】🔗⭐🔉

もち-あつか・う ―アツカフ [0][5] 【持(ち)扱う】 (動ワ五[ハ四])

(1)手で持って扱う。取り扱う。「はじめて―・つた三世相を懐中へ始末をすると/婦系図(鏡花)」

(2)取り扱いに困る。もてあます。「世話人は推返(オシカエ)されたる紙包を―・ひつつ/義血侠血(鏡花)」

もち-あわ【糯粟・ 】🔗⭐🔉

】🔗⭐🔉

もち-あわ ―アハ [0] 【糯粟・ 】

粟の一品種。粘り気があり,粟餅をつくるのに適する。

⇔粳粟(ウルアワ)

】

粟の一品種。粘り気があり,粟餅をつくるのに適する。

⇔粳粟(ウルアワ)

】

粟の一品種。粘り気があり,粟餅をつくるのに適する。

⇔粳粟(ウルアワ)

】

粟の一品種。粘り気があり,粟餅をつくるのに適する。

⇔粳粟(ウルアワ)

もち-あわい【餅間】🔗⭐🔉

もち-あわい ―アハヒ [3] 【餅間】

大正月と小正月との間の期間。八日から一四日までの七日間。もちあい。もちなか。

もち-あわ・す【持ち合(わ)す】🔗⭐🔉

もち-あわ・す ―アハス [4][0] 【持ち合(わ)す】

■一■ (動サ五[四])

「持ち合わせる」に同じ。「それくらいの金はいつでも―・している」

■二■ (動サ下二)

⇒もちあわせる

もち-あわ・せる【持ち合(わ)せる】🔗⭐🔉

もち-あわ・せる ―アハセル [5][0] 【持ち合(わ)せる】 (動サ下一)[文]サ下二 もちあは・す

ちょうどその時,金や品物を持っている。持ちあわす。「今,―・せないから,あとで支払います」

もちい【餅】🔗⭐🔉

もちい モチヒ 【餅】

〔「もちいひ(餅飯)」の転〕

もち。「―二十ばかりぞ取り出しける/義経記 5」

もち-いい【餅飯】🔗⭐🔉

もち-いい ―イヒ 【餅飯】

「もちい(餅)」に同じ。

もち・う【用ふ】🔗⭐🔉

もち・う モチフ 【用ふ】 (動ハ上二)

〔ワ行上一段活用の動詞「用ゐる」の転。中世以降の語〕

「用いる」に同じ。「 針の法を―・ふべし/史記抄 13」

針の法を―・ふべし/史記抄 13」

針の法を―・ふべし/史記抄 13」

針の法を―・ふべし/史記抄 13」

もち-うた【持(ち)歌】🔗⭐🔉

もち-うた [0] 【持(ち)歌】

その人が歌いこなせる歌。レパートリー。「―の多い歌手」

もち-うち【望打ち】🔗⭐🔉

もち-うち [0] 【望打ち】

正月一四・一五日に,祝い棒を持って行う予祝行事。また,その祝い棒。果樹をたたいたりなどして収穫の豊穣を予祝する。なり祝い。年ぎり。望ぎり。

もち-おい【餅負い】🔗⭐🔉

もち-おい ―オヒ [0] 【餅負い】

満一年の誕生祝い。その子供に祝いの餅を負わせたり,踏ませたりする。餅誕生。力餅。立ち餅。

→餅踏み

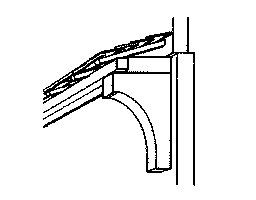

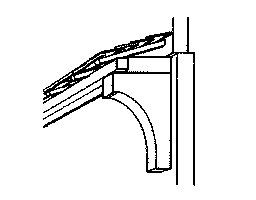

もち-おくり【持(ち)送り】🔗⭐🔉

もち-おくり [0] 【持(ち)送り】

壁や柱から水平に突き出て,梁(ハリ)・床・棚などを支える三角形状の補強材。普通,装飾が施される。

持ち送り

[図]

[図]

[図]

[図]

もち-おもり【持(ち)重り】🔗⭐🔉

もち-おもり [0] 【持(ち)重り】

持っているうちに次第に重く感じること。「―のするかばん」

もち-かえ・す【持(ち)返す】🔗⭐🔉

もち-かえ・す ―カヘス [0][3] 【持(ち)返す】 (動サ五[四])

よくない状態などが,もとの状態に戻る。「病状が少し―・したようだ」

もち-かえり【持(ち)帰り】🔗⭐🔉

もち-かえり ―カヘリ [0] 【持(ち)帰り】

持ち帰ること。また,その品物。テーク-アウト。「―の弁当」「―の贈答品」

もち-きた・す【持(ち)来す】🔗⭐🔉

もち-きた・す [0][4] 【持(ち)来す】 (動サ五[四])

持ってくる。もたらす。「矢つ張り僕ののらくらが―・した低気圧なんだらう/それから(漱石)」

もち-きたり【持(ち)来り】🔗⭐🔉

もち-きたり [0] 【持(ち)来り】

以前から受け伝えてきたもの。「先祖ヨリ―ノ宝/ヘボン」

もち-き・る【持(ち)切る】🔗⭐🔉

もち-き・る [3][0] 【持(ち)切る】 (動ラ五[四])

(1)終わりまで持ち続ける。「家まで荷物を―・る」

(2)始めから終わりまで同じ状態が続く。「世間はオリンピックの話で―・っている」「瘡気(カサケ)と欲と自惚(ウヌボレ)で―・つてゐる人だから/西洋道中膝栗毛(魯文)」

[可能] もちきれる

もち-くち【持(ち)口】🔗⭐🔉

もち-くち [2] 【持(ち)口】

受け持っている方面。持ち場。

もち-こし【持(ち)越し】🔗⭐🔉

もち-こし [0] 【持(ち)越し】

(1)もちこすこと。「事業は来年度に―になった」「前回から―の議題」

(2)腹中に滞っている,前日からの食物。また,二日酔い。「やれ―だの頭痛だのとぬかして/滑稽本・浮世風呂 3」

もち-こみ【持(ち)込み】🔗⭐🔉

もち-こみ [0] 【持(ち)込み】

持ち込むこと。「危険物の―」「酒の―固くお断り」

もち-しお【望潮】🔗⭐🔉

もち-しお ―シホ 【望潮】

陰暦一五日,満月の時の満ち潮。「―の満ちにけらしな難波江の浦/新撰六帖 1」

もち-そ・える【持(ち)添える】🔗⭐🔉

もち-そ・える ―ソヘル [0][4] 【持(ち)添える】 (動ア下一)[文]ハ下二 もちそ・ふ

(1)物を持っていた手でさらに別の物を持つ。「日傘に小包を―・える」

(2)物を持った手にもう一方の手を添える。「顔に愛嬌を溢しつつ銚子を―・えて/社会百面相(魯庵)」

(3)手を添えて支える。「男の手を―・へてわがむねをおさせる/人情本・恵の花」

もち-つ・ける【持(ち)付ける】🔗⭐🔉

もち-つ・ける [0][4] 【持(ち)付ける】 (動カ下一)[文]カ下二 もちつ・く

いつも持っている。「―・けない大金を持つ」

もち-てん【持(ち)点】🔗⭐🔉

もち-てん [0] 【持(ち)点】

競技・賭け事などで,始める前に参加者各自に割りあてられた点数。

もち-な・す【持ち成す】🔗⭐🔉

もち-な・す 【持ち成す】 (動サ四)

(身を)取り扱う。処置する。「身をぞんざいに―・し/浮世草子・一代女 5」

もち-なわ【黐縄】🔗⭐🔉

もち-なわ ―ナハ [0][2] 【黐縄】

鳥を捕らえるために,鳥黐(トリモチ)を塗りつけた縄。

もち-の-き【黐の木】🔗⭐🔉

もち-の-き [1] 【黐の木】

モチノキ科の常緑高木。山野に自生。また,庭木ともする。葉は楕円形で,厚い革質。雌雄異株。初夏,葉腋に黄緑色の小花をつける。秋,球形の液果が赤く熟す。材は細工物用,樹皮からは鳥黐(トリモチ)を取る。トリモチノキ。モチ。冬青(トウセイ)。

〔「黐の花」は [季]夏〕

もち-の-つき【望の月】🔗⭐🔉

もち-の-つき 【望の月】

満月。十五夜の月。もちづき。

もち-の-ひ【望の日】🔗⭐🔉

もち-の-ひ 【望の日】

陰暦一五日。満月の日。「―に出でにし月の高々に/万葉 3005」

もち-のり【餅糊】🔗⭐🔉

もち-のり [0][2] 【餅糊】

餅をつぶして練ってつくった糊。粘着力が強く,細工物などに用いた。

もち-はなし【持(ち)放し】🔗⭐🔉

もち-はなし [0] 【持(ち)放し】

構造物の,腕木などの支えのない部分。

もちひと-おう【以仁王】🔗⭐🔉

もちひと-おう ―ワウ 【以仁王】

(1151-1180) 後白河天皇の第三皇子。三条宮。高倉宮。1180年源頼政とはかって平氏討伐を計画し,自ら最勝親王と称して諸国の源氏に挙兵の令旨を発したが,事前に発覚して奈良に逃れる途中,山城国の光明山鳥居前で戦死。

もち-ふみ【餅踏み】🔗⭐🔉

もち-ふみ [3][0] 【餅踏み】

子供の一歳の誕生日に,餅をついてそれを踏ませる風習。

→餅負い

もち-ふる・す【持(ち)古す】🔗⭐🔉

もち-ふる・す [0][4] 【持(ち)古す】 (動サ五[四])

古くなるまで使う。使い古す。「―・した辞書」

もち-まる【持(ち)丸】🔗⭐🔉

もち-まる [0] 【持(ち)丸】

〔「丸」は金銭の意〕

金銭を多く所有すること。また,その人。金持ち。「―長者」

もち-むしろ【餅筵】🔗⭐🔉

もち-むしろ [3] 【餅筵】

搗(ツ)き上げた餅を干す筵。[季]冬。

もち-やく【持(ち)役】🔗⭐🔉

もち-やく [0] 【持(ち)役】

俳優が自分の得意として演じる役。

もち・ゆ【用ゆ】🔗⭐🔉

もち・ゆ 【用ゆ】 (動ヤ上二)

〔ワ行上一段動詞「用ゐる」の転。中世以降の語〕

「用いる」に同じ。「汝がいふ所まことにおろかなり。…一も―・ゆべからず/宇治拾遺 15」「されども―・ゆるものないほどに/中華若木詩抄」

もち-ゆき【餅雪】🔗⭐🔉

もち-ゆき 【餅雪】

餅のようにふわふわした雪。綿雪。「―に歯形を付ける木履かな/犬子集」

もち-より【持(ち)寄り】🔗⭐🔉

もち-より [0] 【持(ち)寄り】

持ち寄ること。「料理―の宴会」

大辞林に「も ぢ」で始まるの検索結果 1-44。