複数辞典一括検索+![]()

![]()

い【五】🔗⭐🔉

い 【五】

ご。いつつ。多く他の語の上に付いて複合語として用いられる。「―百((イオ))」「―十((イソ))」

いつ【五】🔗⭐🔉

いつ [1] 【五】

(1)数のいつつ。ご。多く名詞の上に付いて接頭語的に用いられる。「―柱」「―文字」

(2)ご。いつつ。数を数えるときに用いる。「―,む,なな,や」

いつ-ぎぬ【五衣】🔗⭐🔉

いつ-ぎぬ 【五衣】

平安時代,男子が参内するときの正式の装束。袍(ウエノキヌ)・下襲(シタガサネ)・半臂(ハンピ)・単(ヒトエ)・引倍木(ヒキヘギ)の五種でひとそろい。

いつ-つ【五つ】🔗⭐🔉

いつ-つ [2] 【五つ】

(1)ご。五個。物の数を数える時に使う。

(2)五歳。

(3)昔の時刻の名。今の午前と午後の八時頃。五つ時。

いつつ-あこめ【五つ衵】🔗⭐🔉

いつつ-あこめ [4] 【五つ衵】

女房装束で,あこめを五枚重ねて着るもの。

いつつ-お【五つ緒】🔗⭐🔉

いつつ-お ―ヲ [3] 【五つ緒】

牛車の簾(スダレ)の一種。左右の縁と中央に垂らした緒の間にそれぞれ一条の緒を垂らしたもの。また,その簾をつけた車。網代(アジロ)車など。

いつつ-お-の-くるま【五つ緒の車】🔗⭐🔉

いつつ-お-の-くるま ―ヲ― 【五つ緒の車】

五つ緒の簾(スダレ)をかけた牛車。いつつお。

いつつ-がさね【五つ重ね・五つ襲】🔗⭐🔉

いつつ-がさね [4] 【五つ重ね・五つ襲】

「いつつぎぬ」に同じ。

いつつ-がしら【五つ頭】🔗⭐🔉

いつつ-がしら [4] 【五つ頭】

歌舞伎の下座音楽で,荒事の見得に合わせて,太鼓・大太鼓・笛ではやすもの。「頭(カシラ)」という手を五回重ねることからの称。

いつつ-ぎぬ【五つ衣】🔗⭐🔉

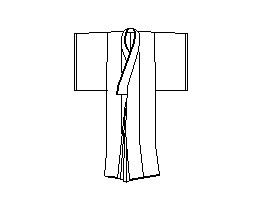

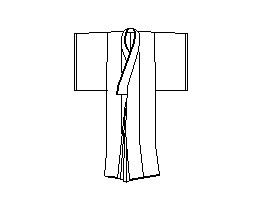

いつつ-ぎぬ [3] 【五つ衣】

女房装束で,五枚重ねた袿(ウチキ)。江戸時代には,女官の正装をいう。いつつがさね。

五つ衣

[図]

[図]

[図]

[図]

いつつ-どうぐ【五つ道具】🔗⭐🔉

いつつ-どうぐ ―ダウ― [4] 【五つ道具】

江戸時代,大名行列の持ち道具の五種をいう。槍・打ち物・挟み箱・長柄傘(ナガエガサ)・袋入れ杖(ツエ)など。

いつつ-どき【五つ時】🔗⭐🔉

いつつ-どき [0] 【五つ時】

⇒いつつ(五つ)(3)

いつつ-の-おしえ【五つの教え】🔗⭐🔉

いつつ-の-おしえ ―ヲシヘ 【五つの教え】

儒教で説く,人間として守るべき五つの徳。仁・義・礼・智・信のこと。いつつのみち。五常。

いつつ-の-かりもの【五つの借り物】🔗⭐🔉

いつつ-の-かりもの 【五つの借り物】

〔仏教の説で,人の肉体は地・水・火・風・空の五大が仮に集まってできたものであり,死ねばこの五つに帰るというところから〕

人の肉体。「世は―,取りに来た時,閻魔大王へ返さうまで/浮世草子・一代男 4」

いつつ-の-くも【五つの雲】🔗⭐🔉

いつつ-の-くも 【五つの雲】

「五障(ゴシヨウ)」に同じ。

いつつ-の-さわり【五つの障り】🔗⭐🔉

いつつ-の-さわり ―サハリ 【五つの障り】

「五障(ゴシヨウ)」を訓読みした語。「名にし負はば―あるものを/和泉式部集」

いつつ-の-たなつもの【五つの穀】🔗⭐🔉

いつつ-の-たなつもの 【五つの穀】

五種類の主要な穀物。すなわち米・麦・粟(アワ)・黍(キビ)・豆のこと。[和名抄]

いつつ-の-つみ【五つの罪】🔗⭐🔉

いつつ-の-つみ 【五つの罪】

「五罪(ゴザイ)」を訓読みした語。「おのが―や消ゆると/林葉集」

いつつ-の-にごり【五つの濁り】🔗⭐🔉

いつつ-の-にごり 【五つの濁り】

「五濁(ゴジヨク)」を訓読みした語。「―深き世に,などて生まれ給ひけん/源氏(蓬生)」

いつつ-ぼし【五つ星】🔗⭐🔉

いつつ-ぼし [3] 【五つ星】

家紋の一。一つの円のまわりに四つの円を並べたもの。五星(ゴセイ)。

いつつ-もん【五つ紋】🔗⭐🔉

いつつ-もん [3] 【五つ紋】

背・両袖・両胸に一つずつ計五つの紋のついた羽織や着物。礼装に用いる最も格式の高いもの。五所紋(イツトコロモン)。

いづら【五浦】🔗⭐🔉

いづら 【五浦】

茨城県北部,北茨城市の海岸。海食崖が発達する。1906年(明治39)岡倉天心は日本美術院をここに移転。天心の建てた六角堂付近は景勝地。

ウー【五】🔗⭐🔉

ウー [1] 【五】

〔中国語〕

いつつ。ご。

ウーカーピーチュー【五加皮酒】🔗⭐🔉

ウーカーピーチュー [5] 【五加皮酒】

〔中国語〕

中国の薬酒。五加皮(ウコギ根の皮)・陳皮(チンピ)(ミカンの皮)・当帰などの抽出成分を加えた蒸留酒。

うこぎ【五加・五加木】🔗⭐🔉

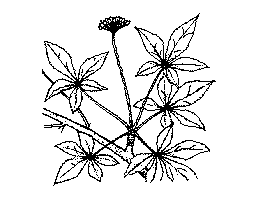

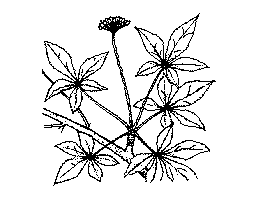

うこぎ [0] 【五加・五加木】

ウコギ科の落葉低木。中国原産。葉は五小葉からなる掌状複葉。初夏,黄緑色の小花多数を半球形状につけ,秋,黒色球形の実を結ぶ。幹にとげがあるので生け垣にされる。若葉は浸し物や炊き込み飯にする。根の皮は五加皮(ゴカヒ)と称し,漢方で強壮剤とする。ヒメウコギ。[季]春。《白粉をつければ湯女や―摘む/虚子》

五加

[図]

[図]

[図]

[図]

うこぎ-か【五加科】🔗⭐🔉

うこぎ-か ―クワ [0] 【五加科】

双子葉植物離弁花類の一科。木本,まれに草本。葉はときに掌状複葉。花は小さく,散状または頭状の花序につく。世界に約七〇属七〇〇種を産する。ヤツデ・カクレミノ・ウド・チョウセンニンジンなど。

ぐ【五】🔗⭐🔉

ぐ 【五】

博打(バクチ)で,さいころの五の目。「いま

しくなつて来て,―一・―六・―三と/洒落本・卯地臭意」

しくなつて来て,―一・―六・―三と/洒落本・卯地臭意」

しくなつて来て,―一・―六・―三と/洒落本・卯地臭意」

しくなつて来て,―一・―六・―三と/洒落本・卯地臭意」

ぐ-いち【五一】🔗⭐🔉

ぐ-いち 【五一】

(1)博打(バクチ)で,さいころの五の目と一の目。

(2)〔さいころの目は五と一が向かい合っていないことから〕

食い違っていること。ちぐはぐなこと。「―に生えたが歯違ふの歯の見所/浄瑠璃・菅原」

ぐいち-さぶろく【五一三六】🔗⭐🔉

ぐいち-さぶろく 【五一三六】

〔五・一と三・六は博打(バクチ)ではいずれも値打ちのない数であるところから〕

似たりよったりで取るに足りないこと。

ご【五・伍】🔗⭐🔉

ご [1] 【五・伍】

数の名。四より一つ多い数。一〇の半分。片手の指の数。いつ。いつつ。

ご-あくしゅ【五悪趣】🔗⭐🔉

ご-あくしゅ [3] 【五悪趣】

〔仏〕 煩悩(ボンノウ)を断ちきれぬ者が死後に生まれかわる五種類の存在,またその生活。天上・人間・地獄・畜生・餓鬼。五悪道。五道。

ご-あくどう【五悪道】🔗⭐🔉

ご-あくどう ―アクダウ [3] 【五悪道】

⇒五悪趣(ゴアクシユ)

ご-い【五位】🔗⭐🔉

ご-い ― [1] 【五位】

(1)位階の第五番目。正五位と従五位とがある。律令制では五位以上は勅授とされ,六位以下にくらべて格段に優遇された。

(2)〔仏〕 すべての存在を五つに分類したもの。色法(物質的存在)・心法(心の主体)・心所法(心法に付随する働き)・心不相応法(他の四位の属さないもの)・無為法(真理)の総称。

(3)「五位鷺(ゴイサギ)」の略。

[1] 【五位】

(1)位階の第五番目。正五位と従五位とがある。律令制では五位以上は勅授とされ,六位以下にくらべて格段に優遇された。

(2)〔仏〕 すべての存在を五つに分類したもの。色法(物質的存在)・心法(心の主体)・心所法(心法に付随する働き)・心不相応法(他の四位の属さないもの)・無為法(真理)の総称。

(3)「五位鷺(ゴイサギ)」の略。

[1] 【五位】

(1)位階の第五番目。正五位と従五位とがある。律令制では五位以上は勅授とされ,六位以下にくらべて格段に優遇された。

(2)〔仏〕 すべての存在を五つに分類したもの。色法(物質的存在)・心法(心の主体)・心所法(心法に付随する働き)・心不相応法(他の四位の属さないもの)・無為法(真理)の総称。

(3)「五位鷺(ゴイサギ)」の略。

[1] 【五位】

(1)位階の第五番目。正五位と従五位とがある。律令制では五位以上は勅授とされ,六位以下にくらべて格段に優遇された。

(2)〔仏〕 すべての存在を五つに分類したもの。色法(物質的存在)・心法(心の主体)・心所法(心法に付随する働き)・心不相応法(他の四位の属さないもの)・無為法(真理)の総称。

(3)「五位鷺(ゴイサギ)」の略。

ごい【五井】🔗⭐🔉

ごい ゴ 【五井】

姓氏の一。

【五井】

姓氏の一。

【五井】

姓氏の一。

【五井】

姓氏の一。

ごい-らんしゅう【五井蘭洲】🔗⭐🔉

ごい-らんしゅう ゴ ランシウ 【五井蘭洲】

(1697-1762) 江戸中期の儒者。大坂の人。名は純禎(トシサダ)。懐徳堂教授。荻生徂徠を批判して宋学を弁護。また,国文・和歌の研究にも携わった。著「非物篇」「瑣語」「勢語通」など。

ランシウ 【五井蘭洲】

(1697-1762) 江戸中期の儒者。大坂の人。名は純禎(トシサダ)。懐徳堂教授。荻生徂徠を批判して宋学を弁護。また,国文・和歌の研究にも携わった。著「非物篇」「瑣語」「勢語通」など。

ランシウ 【五井蘭洲】

(1697-1762) 江戸中期の儒者。大坂の人。名は純禎(トシサダ)。懐徳堂教授。荻生徂徠を批判して宋学を弁護。また,国文・和歌の研究にも携わった。著「非物篇」「瑣語」「勢語通」など。

ランシウ 【五井蘭洲】

(1697-1762) 江戸中期の儒者。大坂の人。名は純禎(トシサダ)。懐徳堂教授。荻生徂徠を批判して宋学を弁護。また,国文・和歌の研究にも携わった。著「非物篇」「瑣語」「勢語通」など。

ごい-さぎ【五位鷺】🔗⭐🔉

ごい-さぎ ゴ ― [0][2] 【五位鷺】

コウノトリ目サギ科の鳥。全長60センチメートル内外。頭と背は緑黒色,腹面は汚白色,翼は灰色。繁殖期には後頭から二本の長い白色の飾り羽がたれる。夜行性で,夕方,水辺で魚やカエルを食べる。温帯・熱帯に広く分布。日本では本州以南で繁殖する留鳥。一部は冬に台湾・フィリピンなどに渡る。五位。

〔醍醐天皇が神泉苑の御遊のとき,五位を授けた故事によるという〕

五位鷺

― [0][2] 【五位鷺】

コウノトリ目サギ科の鳥。全長60センチメートル内外。頭と背は緑黒色,腹面は汚白色,翼は灰色。繁殖期には後頭から二本の長い白色の飾り羽がたれる。夜行性で,夕方,水辺で魚やカエルを食べる。温帯・熱帯に広く分布。日本では本州以南で繁殖する留鳥。一部は冬に台湾・フィリピンなどに渡る。五位。

〔醍醐天皇が神泉苑の御遊のとき,五位を授けた故事によるという〕

五位鷺

[図]

[図]

― [0][2] 【五位鷺】

コウノトリ目サギ科の鳥。全長60センチメートル内外。頭と背は緑黒色,腹面は汚白色,翼は灰色。繁殖期には後頭から二本の長い白色の飾り羽がたれる。夜行性で,夕方,水辺で魚やカエルを食べる。温帯・熱帯に広く分布。日本では本州以南で繁殖する留鳥。一部は冬に台湾・フィリピンなどに渡る。五位。

〔醍醐天皇が神泉苑の御遊のとき,五位を授けた故事によるという〕

五位鷺

― [0][2] 【五位鷺】

コウノトリ目サギ科の鳥。全長60センチメートル内外。頭と背は緑黒色,腹面は汚白色,翼は灰色。繁殖期には後頭から二本の長い白色の飾り羽がたれる。夜行性で,夕方,水辺で魚やカエルを食べる。温帯・熱帯に広く分布。日本では本州以南で繁殖する留鳥。一部は冬に台湾・フィリピンなどに渡る。五位。

〔醍醐天皇が神泉苑の御遊のとき,五位を授けた故事によるという〕

五位鷺

[図]

[図]

ごいちご-じけん【五・一五事件】🔗⭐🔉

ごいちご-じけん 【五・一五事件】

1932年(昭和7)5月15日,農村の窮乏,政治の腐敗に憤った海軍青年将校らが,民間の愛郷塾などの右翼と結んで起こした,首相官邸・日本銀行などを襲撃し首相犬養毅が殺害された事件。政党内閣の時代は終わり,軍部の発言力が強くなった。

ごい-の-くろうど【五位の蔵人】🔗⭐🔉

ごい-の-くろうど ゴ ―クラウド 【五位の蔵人】

蔵人所の次官。蔵人頭(クロウドノトウ)の次位。定員は二,三名。五位の殿上人の中から名家の家筋で学識才能のある者を特に選んで任じた。

―クラウド 【五位の蔵人】

蔵人所の次官。蔵人頭(クロウドノトウ)の次位。定員は二,三名。五位の殿上人の中から名家の家筋で学識才能のある者を特に選んで任じた。

―クラウド 【五位の蔵人】

蔵人所の次官。蔵人頭(クロウドノトウ)の次位。定員は二,三名。五位の殿上人の中から名家の家筋で学識才能のある者を特に選んで任じた。

―クラウド 【五位の蔵人】

蔵人所の次官。蔵人頭(クロウドノトウ)の次位。定員は二,三名。五位の殿上人の中から名家の家筋で学識才能のある者を特に選んで任じた。

ご-いん【五音・五韻】🔗⭐🔉

ご-いん [1][0] ―イン 【五音】 ・ ― ン 【五韻】

(1)中国・日本の音楽の理論用語。音階や旋法の基本となる五つの音。各音は低い方から順に宮(キユウ)・商(シヨウ)・角(カク)・徴(チ)・羽(ウ)と呼ばれ,基本型としては洋楽のドレミソラと同様の音程関係になる。五音(ゴオン)。五声(ゴセイ)。《五音》

(2)音声の調子。ねいろ。また,こわね。「―を聞きて占ふ事分きて妙なり/浮世草子・好色万金丹」

(3)五十音図の各行の五つの仮名によって表される音。ごおん。

(4)中国の音韻学で,喉音・顎音・舌音・歯音・唇音の称。

ン 【五韻】

(1)中国・日本の音楽の理論用語。音階や旋法の基本となる五つの音。各音は低い方から順に宮(キユウ)・商(シヨウ)・角(カク)・徴(チ)・羽(ウ)と呼ばれ,基本型としては洋楽のドレミソラと同様の音程関係になる。五音(ゴオン)。五声(ゴセイ)。《五音》

(2)音声の調子。ねいろ。また,こわね。「―を聞きて占ふ事分きて妙なり/浮世草子・好色万金丹」

(3)五十音図の各行の五つの仮名によって表される音。ごおん。

(4)中国の音韻学で,喉音・顎音・舌音・歯音・唇音の称。

ン 【五韻】

(1)中国・日本の音楽の理論用語。音階や旋法の基本となる五つの音。各音は低い方から順に宮(キユウ)・商(シヨウ)・角(カク)・徴(チ)・羽(ウ)と呼ばれ,基本型としては洋楽のドレミソラと同様の音程関係になる。五音(ゴオン)。五声(ゴセイ)。《五音》

(2)音声の調子。ねいろ。また,こわね。「―を聞きて占ふ事分きて妙なり/浮世草子・好色万金丹」

(3)五十音図の各行の五つの仮名によって表される音。ごおん。

(4)中国の音韻学で,喉音・顎音・舌音・歯音・唇音の称。

ン 【五韻】

(1)中国・日本の音楽の理論用語。音階や旋法の基本となる五つの音。各音は低い方から順に宮(キユウ)・商(シヨウ)・角(カク)・徴(チ)・羽(ウ)と呼ばれ,基本型としては洋楽のドレミソラと同様の音程関係になる。五音(ゴオン)。五声(ゴセイ)。《五音》

(2)音声の調子。ねいろ。また,こわね。「―を聞きて占ふ事分きて妙なり/浮世草子・好色万金丹」

(3)五十音図の各行の五つの仮名によって表される音。ごおん。

(4)中国の音韻学で,喉音・顎音・舌音・歯音・唇音の称。

ごいん-ず【五音図】🔗⭐🔉

ごいん-ず ―インヅ 【五音図】

五十音図の古称。

ごいん-そうつう【五韻相通】🔗⭐🔉

ごいん-そうつう ― ンサウ― [1][0] 【五韻相通】

(1)昔の音韻学の用語。五十音図が考え出されて以後,音韻変化を説明するために,五十音図の同じ行の音は互いに通じ合うとする考え方で,悉曇(シツタン)学の影響を受けたもの。「けけれ」と「こころ」,「いを」と「うを」の類を説明するのに使われた。現在ではそれぞれの変化の由来が明らかになったものが多く,一定の限度内では音韻変化の現象の一つとして認められるものの,全体としてはこの説は行われなくなっている。同音相通。同紐相通。

(2)和歌・連歌で,句の移り目に五十音図の同行の字を置いて,音調を整える技法。

ンサウ― [1][0] 【五韻相通】

(1)昔の音韻学の用語。五十音図が考え出されて以後,音韻変化を説明するために,五十音図の同じ行の音は互いに通じ合うとする考え方で,悉曇(シツタン)学の影響を受けたもの。「けけれ」と「こころ」,「いを」と「うを」の類を説明するのに使われた。現在ではそれぞれの変化の由来が明らかになったものが多く,一定の限度内では音韻変化の現象の一つとして認められるものの,全体としてはこの説は行われなくなっている。同音相通。同紐相通。

(2)和歌・連歌で,句の移り目に五十音図の同行の字を置いて,音調を整える技法。

ンサウ― [1][0] 【五韻相通】

(1)昔の音韻学の用語。五十音図が考え出されて以後,音韻変化を説明するために,五十音図の同じ行の音は互いに通じ合うとする考え方で,悉曇(シツタン)学の影響を受けたもの。「けけれ」と「こころ」,「いを」と「うを」の類を説明するのに使われた。現在ではそれぞれの変化の由来が明らかになったものが多く,一定の限度内では音韻変化の現象の一つとして認められるものの,全体としてはこの説は行われなくなっている。同音相通。同紐相通。

(2)和歌・連歌で,句の移り目に五十音図の同行の字を置いて,音調を整える技法。

ンサウ― [1][0] 【五韻相通】

(1)昔の音韻学の用語。五十音図が考え出されて以後,音韻変化を説明するために,五十音図の同じ行の音は互いに通じ合うとする考え方で,悉曇(シツタン)学の影響を受けたもの。「けけれ」と「こころ」,「いを」と「うを」の類を説明するのに使われた。現在ではそれぞれの変化の由来が明らかになったものが多く,一定の限度内では音韻変化の現象の一つとして認められるものの,全体としてはこの説は行われなくなっている。同音相通。同紐相通。

(2)和歌・連歌で,句の移り目に五十音図の同行の字を置いて,音調を整える技法。

ごいん-かん【五員環】🔗⭐🔉

ごいん-かん ゴ ンクワン [2] 【五員環】

分子内で五個の原子が環状に結合した構造。

ンクワン [2] 【五員環】

分子内で五個の原子が環状に結合した構造。

ンクワン [2] 【五員環】

分子内で五個の原子が環状に結合した構造。

ンクワン [2] 【五員環】

分子内で五個の原子が環状に結合した構造。

ご-うん【五運】🔗⭐🔉

ご-うん [1] 【五運】

(1)五行(ゴギヨウ)の運行。

(2)暦で,木・火・土・金・水の五星の称。

ご-うん【五雲】🔗⭐🔉

ご-うん [1] 【五雲】

(1)五色(青・赤・黄・白・黒)の雲。いつつの雲。

(2)「五雲の車」の略。

ごうん-の-くるま【五雲の車】🔗⭐🔉

ごうん-の-くるま 【五雲の車】

中国で,五色の雲を描いた貴人の乗る車。天子の乗り物。「―に召され/太平記 37」

ごえもん-ぶろ【五右衛門風呂】🔗⭐🔉

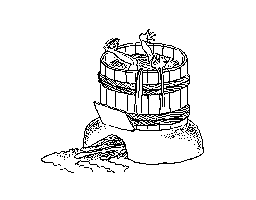

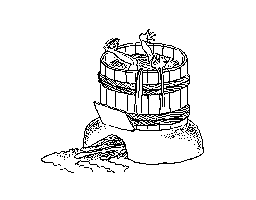

ごえもん-ぶろ ゴ モン― [0][5] 【五右衛門風呂】

〔釜ゆでの刑に処せられたという石川五右衛門の名にちなむ〕

かまどを築き,鉄の釜をのせ,木の桶をすえた風呂。桶の底は浮かせて蓋とし,人が入るときには踏み沈めて底とする。

五右衛門風呂

モン― [0][5] 【五右衛門風呂】

〔釜ゆでの刑に処せられたという石川五右衛門の名にちなむ〕

かまどを築き,鉄の釜をのせ,木の桶をすえた風呂。桶の底は浮かせて蓋とし,人が入るときには踏み沈めて底とする。

五右衛門風呂

[図]

[図]

モン― [0][5] 【五右衛門風呂】

〔釜ゆでの刑に処せられたという石川五右衛門の名にちなむ〕

かまどを築き,鉄の釜をのせ,木の桶をすえた風呂。桶の底は浮かせて蓋とし,人が入るときには踏み沈めて底とする。

五右衛門風呂

モン― [0][5] 【五右衛門風呂】

〔釜ゆでの刑に処せられたという石川五右衛門の名にちなむ〕

かまどを築き,鉄の釜をのせ,木の桶をすえた風呂。桶の底は浮かせて蓋とし,人が入るときには踏み沈めて底とする。

五右衛門風呂

[図]

[図]

ご-おう【五黄】🔗⭐🔉

ご-おう ―ワウ [0] 【五黄】

陰陽道(オンヨウドウ)の九星の一。五行では土に属し,本位は中央とする。日本では,五黄の寅年生まれの人は,特に気が強いという俗信がある。

ご-おん【五音】🔗⭐🔉

ご-おん [1] 【五音】

(1)「ごいん(五音)」に同じ。

(2)世阿弥(ゼアミ)が用いた能の用語。謡(ウタイ)の内容による五つの謡い方。祝言・幽曲・恋慕・哀傷・闌曲(ランギヨク)。また,それを記した書(二巻)。

ごおん-おんかい【五音音階】🔗⭐🔉

ごおん-おんかい [4] 【五音音階】

一オクターブの中に五つの音をもつ音階。日本・東洋音楽に多く見られ,五音の音程関係により各種がある。

→民謡音階

→都節(ミヤコブシ)音階

→律(リツ)音階

→琉球音階

ごおん-ず【五音図】🔗⭐🔉

ごおん-ず ―ヅ [2] 【五音図】

五十音図の古名。

ごおん-そうつう【五音相通】🔗⭐🔉

ごおん-そうつう ―サウ― [1] 【五音相通】

⇒五韻相通(ゴインソウツウ)

ご-おん【五陰】🔗⭐🔉

ご-おん 【五陰】

〔仏〕

〔梵 skandha の古い訳語〕

「五蘊(ゴウン)」に同じ。「現在の―未来に去らず/慈雲法語」

ごおん-じょうく【五陰盛苦】🔗⭐🔉

ごおん-じょうく ―ジヤウ― 【五陰盛苦】

〔仏〕 八苦の一。五蘊(ゴウン)に執着することから生じる苦しみ。五盛陰苦。

ご-か【五加】🔗⭐🔉

ご-か [1] 【五加】

ウコギの漢名。

ご-か【五果・五菓】🔗⭐🔉

ご-か ―クワ [1] 【五果・五菓】

五種のくだもの。棗(ナツメ)・李(スモモ)・杏(アンズ)・桃・栗。

ご-かい【五戒】🔗⭐🔉

ご-かい [0] 【五戒】

〔仏〕 在家の信者が守らなければならない基本的な五つのいましめ。不殺生(フセツシヨウ)・不偸盗(フチユウトウ)・不邪淫(フジヤイン)・不妄語(フモウゴ)・不飲酒(フオンジユ)の五つ。

→五悪

ご-かい【五悔】🔗⭐🔉

ご-かい ―クワイ [0] 【五悔】

〔仏〕 真言宗で行う懺悔(サンゲ)の礼法。帰命(キミヨウ)・懺悔・随喜(ズイキ)・勧請(カンジヨウ)・回向(エコウ)の五段からなる。

ご-かいどう【五街道】🔗⭐🔉

ご-かいどう ―カイダウ [2] 【五街道】

江戸時代,江戸を起点とする主要な五つの陸上交通路。東海道・中山道・奥州街道・甲州街道・日光街道をいう。

→街道

ご-がく【五岳・五嶽】🔗⭐🔉

ご-がく [1] 【五岳・五嶽】

中国で古来崇拝される五つの名山。泰山(東岳)・嵩山(スウザン)(中岳)・ 山(センザン)(のちに衡山,南岳)・華山(西岳)・恒山(北岳)をいう。五行思想の影響で,前漢時代定められた。

山(センザン)(のちに衡山,南岳)・華山(西岳)・恒山(北岳)をいう。五行思想の影響で,前漢時代定められた。

山(センザン)(のちに衡山,南岳)・華山(西岳)・恒山(北岳)をいう。五行思想の影響で,前漢時代定められた。

山(センザン)(のちに衡山,南岳)・華山(西岳)・恒山(北岳)をいう。五行思想の影響で,前漢時代定められた。

ご-がく【五楽】🔗⭐🔉

ご-がく [1] 【五楽】

古く中国で,五種に分類した,楽器の総称。それぞれを季節に配し,春は琴(キン)・瑟(シツ),夏は笙(シヨウ)・ (ウ),晩夏は鼓,秋は鐘,冬は磬(ケイ)とする。

(ウ),晩夏は鼓,秋は鐘,冬は磬(ケイ)とする。

(ウ),晩夏は鼓,秋は鐘,冬は磬(ケイ)とする。

(ウ),晩夏は鼓,秋は鐘,冬は磬(ケイ)とする。

ごかく-けい【五角形】🔗⭐🔉

ごかく-けい [2][3] 【五角形】

五つの辺で囲まれた平面図形。五辺形。

ごかじょう-の-せいもん【五箇条の誓文】🔗⭐🔉

ごかじょう-の-せいもん ゴカデウ― 【五箇条の誓文】

慶応四年(1868)3月14日,明治天皇が神に誓うかたちで公布した維新政府の基本姿勢。由利公正・福岡孝弟の草案を木戸孝允らが修正。「広く会議を興し万機公論に決すべし」「上下心を一にして盛に経綸を行ふべし」「官武一途庶民に至る迄各其志を遂げ人心をして倦まざらしめん事を要す」「旧来の陋習(ロウシユウ)を破り天地の公道に基くべし」「智識を世界に求め大いに皇基を振起すべし」の五か条。

ごかしょ-しょうにん【五箇所商人】🔗⭐🔉

ごかしょ-しょうにん ―シヤウニン [4] 【五箇所商人】

江戸時代,糸割符(イトワツプ)制により生糸貿易を独占した京都・堺・長崎・江戸・大坂の五か所の商人。

→糸割符

ごかしょ-わん【五ヶ所湾】🔗⭐🔉

ごかしょ-わん 【五ヶ所湾】

三重県中東部,志摩半島南部のリアス式湾入。熊野灘に面し,英虞(アゴ)湾とともに真珠の養殖が盛ん。伊勢志摩国立公園の主要部。楓江(フウコウ)湾。

ごかせ-がわ【五ヶ瀬川】🔗⭐🔉

ごかせ-がわ ―ガハ 【五ヶ瀬川】

九州山地を水源として宮崎県北部を東流し,延岡市市街地を通り日向灘に流入する川。上流部では深い峡谷を形成し,高千穂峡の景勝地がある。長さ103キロメートル。

ごかっ-けい【五角形】🔗⭐🔉

ごかっ-けい ゴカク― [2] 【五角形】

⇒ごかくけい(五角形)

ごか-でん【五ヶ伝】🔗⭐🔉

ごか-でん 【五ヶ伝】

日本刀鑑定上の用語。山城・大和・相模(サガミ)・美濃・備前の主要五か国の作刀上の伝統をいう。

ごか-の-しょう【五箇荘・五家荘】🔗⭐🔉

ごか-の-しょう ―シヤウ 【五箇荘・五家荘】

九州山地の山間深く散在する山村。熊本県八代(ヤツシロ)郡泉村の久連子(クレコ)・椎原(シイバル)・仁田尾(ニタオ)・樅木(モミキ)・葉木(ハギ)の五地区。平家落人(オチウド)などの伝説があり,古い土俗を伝える。

ごか-の-しらべ【五箇の調べ】🔗⭐🔉

ごか-の-しらべ 【五箇の調べ】

琴(キン)の五種の奏法。掻手(カイデ)・片垂(カタタリ)・水宇瓶(スイウビヨウ)・蒼海波(ソウガイハ)・雁鳴(ガンメイ)の五つ。五箇の声。

ごか-の-ほう【五家の法】🔗⭐🔉

ごか-の-ほう ―ハフ 【五家の法】

近隣の五家を一組とし,これに連帯責任を負わせて,互いに取り締まらせる制度。中国の周代に始まり,日本に取り入れられて,律令時代の五保,江戸時代の五人組の制度となった。

ごか-ひ【五加皮】🔗⭐🔉

ごか-ひ [2] 【五加皮】

〔「五加」はウコギ〕

ウコギの根皮を乾燥させた漢方薬。強壮剤とし,また五加皮酒を造る。

ごか-ぼう【五家宝】🔗⭐🔉

ごか-ぼう [0] 【五家宝】

〔上野国(今の群馬県)五箇村の人が初めて製したといわれる〕

もち米を蒸して干し,炒(イ)ってふくらませたものを水あめで固めて棒状にし,青きなこをまぶした菓子。今は埼玉県熊谷市の名産。

ご-かん【五官】🔗⭐🔉

ご-かん ―クワン [0] 【五官】

五感を生ずる五つの感覚器官。目(視覚)・耳(聴覚)・舌(味覚)・鼻(嗅覚(キユウカク))・皮膚(触覚)。

ご-かん【五感】🔗⭐🔉

ご-かん [0] 【五感】

目・耳・舌・鼻・皮膚を通して生じる五つの感覚。視覚・聴覚・味覚・嗅覚(キユウカク)・触覚。また,人間の感覚の総称としてもいう。「―を鋭くする」

ごかん-の-ひ【五巻の日】🔗⭐🔉

ごかん-の-ひ ゴクワン― 【五巻の日】

〔法華経の第五巻を講読する日の意〕

法華八講(ハツコウ)の三日目。竜女の成仏を説く提婆達多品(ダイバダツタホン)が講ぜられたり,薪(タキギ)の行道が行われるため,多くの人が参集した。いつまきのひ。

→法華八講

ご-け【五家】🔗⭐🔉

ご-け [1] 【五家】

(1)唐末から南宋にかけて栄えた中国の禅宗の五宗派。臨済・ 仰(イギヨウ)・曹洞(ソウトウ)・雲門・法眼の五宗派。五派。

(2)真宗の五本山。東本願寺・西本願寺・仏光寺・錦織寺・専修寺をいう。

(3)日本画の狩野派の五家。狩野安信(中橋)・同尚信(木挽町)・同守信(鍛冶橋)・同洞雲(駿河台)・同随川(浜町)。

仰(イギヨウ)・曹洞(ソウトウ)・雲門・法眼の五宗派。五派。

(2)真宗の五本山。東本願寺・西本願寺・仏光寺・錦織寺・専修寺をいう。

(3)日本画の狩野派の五家。狩野安信(中橋)・同尚信(木挽町)・同守信(鍛冶橋)・同洞雲(駿河台)・同随川(浜町)。

仰(イギヨウ)・曹洞(ソウトウ)・雲門・法眼の五宗派。五派。

(2)真宗の五本山。東本願寺・西本願寺・仏光寺・錦織寺・専修寺をいう。

(3)日本画の狩野派の五家。狩野安信(中橋)・同尚信(木挽町)・同守信(鍛冶橋)・同洞雲(駿河台)・同随川(浜町)。

仰(イギヨウ)・曹洞(ソウトウ)・雲門・法眼の五宗派。五派。

(2)真宗の五本山。東本願寺・西本願寺・仏光寺・錦織寺・専修寺をいう。

(3)日本画の狩野派の五家。狩野安信(中橋)・同尚信(木挽町)・同守信(鍛冶橋)・同洞雲(駿河台)・同随川(浜町)。

ご-げ【五悔】🔗⭐🔉

ご-げ [1][0] 【五悔】

〔仏〕 天台宗において法華三昧(ホツケザンマイ)を修する者のための五種の懺悔(サンゲ)の法。懺悔・勧請(カンジヨウ)・随喜(ズイキ)・回向(エコウ)・発願(ホツガン)の五つ。

ごけ-しちしゅう【五家七宗】🔗⭐🔉

ごけ-しちしゅう [0] 【五家七宗】

禅宗の五家に,臨済宗の分派である黄竜(オウリユウ)・楊岐(ヨウギ)の二宗派を併称していう語。

ご-げん【五眼】🔗⭐🔉

ご-げん [1][0] 【五眼】

〔仏〕 物を見る五種の作用。人間の肉眼(ニクゲン)・天人の天眼(テンゲン),声聞・縁覚の慧眼(エゲン),菩薩の法眼(ホウゲン),仏の仏眼(ブツゲン)の称。

ごさんじゅう-じけん【五・三十事件】🔗⭐🔉

ごさんじゅう-じけん ゴサンジフ― 【五・三十事件】

1925年5月30日,上海で起こった反帝国主義的民族運動。上海の日系紡績工場のストライキを発端とし,五月三〇日労働者・学生のデモに対しイギリス官憲が発砲,多数の死傷者・検挙者を出した。これを契機に上海の労働者はゼネストを決行,反帝闘争は全国的に拡大した。

ごし-うんどう【五・四運動】🔗⭐🔉

ごし-うんどう 【五・四運動】

1919年5月4日の北京の学生デモを発端として中国全土に波及した反帝国主義運動。パリ講和会議で日本の対華二十一箇条要求が承認されたことに反対し,政府にベルサイユ条約の調印拒否を約束させた。中国の新民主主義革命の出発点。

ごし-ぶんかかくめい【五・四文化革命】🔗⭐🔉

ごし-ぶんかかくめい ―ブンクワカクメイ 【五・四文化革命】

⇒新文化運動(シンブンカウンドウ)

ご-の-ぜん【五の膳】🔗⭐🔉

ご-の-ぜん [2] 【五の膳】

本膳料理で,最も丁重な料理。本膳・二の膳・三の膳・与の膳(四を忌んでの称)・五の膳までを供するもの。また,その五番目の膳をいう。

いつつ【五つ】(和英)🔗⭐🔉

いつつ【五つ】

five.→英和

〜児quintuplets.

ごいさぎ【五位鷺】(和英)🔗⭐🔉

ごいさぎ【五位鷺】

《鳥》a night heron.

ごかい【五戒】(和英)🔗⭐🔉

ごかい【五戒】

the (Buddhists') Five Commandments.

ごかく【五角(形)】(和英)🔗⭐🔉

ごかく【五角(形)】

a pentagon.→英和

⇒五辺形.

ごかん【五官】(和英)🔗⭐🔉

ごかん【五官】

the five organs of sense.

ごかん【五感】(和英)🔗⭐🔉

ごかん【五感】

the (five) senses.

大辞林に「五」で始まるの検索結果 1-93。もっと読み込む