複数辞典一括検索+![]()

![]()

うたか-ぐさ【升麻】🔗⭐🔉

うたか-ぐさ 【升麻】

トリアシショウマの古名。

しょう【升】🔗⭐🔉

しょう [1] 【升】

尺貫法の体積の単位。合の一〇倍。斗の一〇分の一。時代によって量が異なる。1891年(明治24),一升を約1.8039リットルと定めた。

しょう-こう【昇降・升降】🔗⭐🔉

しょう-こう ―カウ [0] 【昇降・升降】 (名)スル

(1)のぼることと降りること。「エレベーターで―する」

(2)盛んになることと衰えること。盛衰(セイスイ)。「世に―あり/新聞雑誌 40」

しょう-ま【升麻】🔗⭐🔉

しょう-ま [1] 【升麻】

生薬の一。サラシナショウマの根茎で,解熱・解毒薬に用いる。

ます【枡・升・桝・斗】🔗⭐🔉

ます [2][0] 【枡・升・桝・斗】

(1)液状・粉状・粒状の物の一定量をはかる方形・円筒形の器具。一合枡・五合枡・一升枡などがある。

(2){(1)}ではかった分量。ますめ。「一人の僧ごとに飯(イイ)四―を受く/三宝絵詞(中)」

(3)歌舞伎劇場や相撲小屋で,土間を四角く区切った客席。現在は相撲興行と,劇場の桟敷席に見られる。仕切り枡。切り枡。枡席。

(4)銭湯などで,湯舟から湯をくむのに用いる箱形の器。

(5)家紋の一。角桝を図案化したもの。

ます-うり【枡売り・升売り】🔗⭐🔉

ます-うり [0] 【枡売り・升売り】

米・酒・醤油などを,枡ではかって売ること。はかり売り。

ます-おとし【枡落(と)し・升落(と)し】🔗⭐🔉

ます-おとし [3] 【枡落(と)し・升落(と)し】

鼠(ネズミ)取りの仕掛けの一。枡を斜め下向きにして棒で支え,中に餌(エサ)をおいて,鼠がふれると枡が落ちて捕らえるようにしたわな。

ます-かき【枡掻き・升掻き】🔗⭐🔉

ます-かき [4] 【枡掻き・升掻き】

(1)枡に盛った穀類などを,縁の高さにならすのに使う棒。とかき。

(2)「八十八の升掻き」の略。

ます-がた【枡形・升形・斗形】🔗⭐🔉

ます-がた [0] 【枡形・升形・斗形】

(1)枡のような四角い形。

(2)「ます(斗)」に同じ。

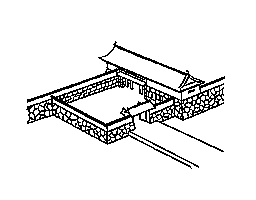

(3)直角に設けられた二つの城門と城壁とで囲まれた四角い空き地。敵の直進をさまたげ,勢いを鈍らせる。

→枡形門

枡形(3)

[図]

[図]

[図]

[図]

ます-ざ【枡座・升座】🔗⭐🔉

ます-ざ [0] 【枡座・升座】

江戸時代,幕府が枡の製造・販売などをさせた世襲の独占業者。江戸の樽屋氏,京の福井氏。

ます-ざけ【枡酒・升酒】🔗⭐🔉

ます-ざけ [0] 【枡酒・升酒】

(1)枡についだ酒。

(2)枡売りの酒。

ますじきし【升色紙】🔗⭐🔉

ますじきし 【升色紙】

三色紙の一。伝藤原行成筆。清原深養父(フカヤブ)の家集「深養父集」の断簡。一葉が縦14センチメートル,横12センチメートルの方形であるところからの名。もと冊子本。

ます-せき【枡席・升席】🔗⭐🔉

ます-せき [0] 【枡席・升席】

「枡{(3)}」に同じ。

ますだ【升田】🔗⭐🔉

ますだ 【升田】

姓氏の一。

ますだ-こうぞう【升田幸三】🔗⭐🔉

ますだ-こうぞう ―カウザウ 【升田幸三】

(1918-1991) 棋士。広島県生まれ。豪放な棋風で知られた。

ます-づか【枡束・升束・斗束】🔗⭐🔉

ます-づか [0][2] 【枡束・升束・斗束】

「斗束(トヅカ)」に同じ。

ます-め【枡目・升目】🔗⭐🔉

ます-め [0][3] 【枡目・升目】

(1)枡ではかった量。「―が足りない」

(2)枡形の模様・枠・欄など。「原稿用紙の―」

大辞林に「升」で始まるの検索結果 1-17。