複数辞典一括検索+![]()

![]()

じゅう【柱】🔗⭐🔉

じゅう ヂユウ [1] 【柱】

琵琶の弦を支えているもの。海老尾(エビオ)に近い方から順に一の柱,二の柱と呼ぶ。

ちゅう【柱】🔗⭐🔉

ちゅう [1] 【柱】

(1)琴柱(コトジ)。

(2)柱体(チユウタイ)。はしら。

ちゅう=に膠(ニカワ)して瑟(シツ)を鼓(コ)す🔗⭐🔉

――に膠(ニカワ)して瑟(シツ)を鼓(コ)す

〔史記(藺相如伝)〕

琴柱(コトジ)に膠をつけて瑟を弾(ヒ)く。規則にこだわって融通のきかないことのたとえ。

ちゅう-きゃく【柱脚】🔗⭐🔉

ちゅう-きゃく [0] 【柱脚】

柱の脚元の部分。

ちゅう-こん【柱根】🔗⭐🔉

ちゅう-こん [0] 【柱根】

⇒支柱根(シチユウコン)

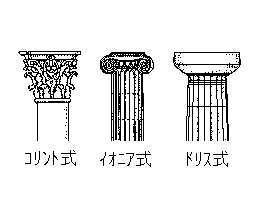

ちゅう-しき【柱式】🔗⭐🔉

ちゅう-しき [0] 【柱式】

⇒オーダー(3)

ちゅう-じょう【柱状】🔗⭐🔉

ちゅう-じょう ―ジヤウ [0] 【柱状】

柱のような形状。

ちゅうじょう-グラフ【柱状―】🔗⭐🔉

ちゅうじょう-グラフ ―ジヤウ― [5] 【柱状―】

⇒ヒストグラム

ちゅうじょう-せつり【柱状節理】🔗⭐🔉

ちゅうじょう-せつり ―ジヤウ― [5] 【柱状節理】

岩石中に発達した,五角形ないし六角形の柱状の割れ目。玄武岩や安山岩に形成される。兵庫県豊岡市の玄武洞や福井県九頭竜川河口の東尋坊は,その奇勝地として名高い。

ちゅう-しん【柱心】🔗⭐🔉

ちゅう-しん [0] 【柱心】

柱の中心。

ちゅう-せき【柱石】🔗⭐🔉

ちゅう-せき [0] 【柱石】

(1)建物の柱と土台石。

(2)柱とも礎(イシズエ)とも頼むもの。国家などを支える重要な人。「国の―となる」

(3)ナトリウム・カルシウム・アルミニウムを含むケイ酸塩鉱物。正方晶系に属し,無色・灰色・紫色・黒色などを呈し,ガラス光沢がある。スカポライト。

ちゅう-そ【柱礎】🔗⭐🔉

ちゅう-そ [1] 【柱礎】

建物の柱と土台の石と。また,柱の下に置くいしずえ。

ちゅう-たい【柱体】🔗⭐🔉

ちゅう-たい [0] 【柱体】

円柱や角柱の総称。

ちゅう-とう【柱棟】🔗⭐🔉

ちゅう-とう [0] 【柱棟】

(1)柱とむなぎ。

(2)一国あるいは一家を支える重要な人物。大黒柱。柱石。

ちゅう-とう【柱頭】🔗⭐🔉

ちゅう-りょう【柱梁】🔗⭐🔉

ちゅう-りょう ―リヤウ [0] 【柱梁】

(1)はしらとはり。

(2)転じて,柱ともはりとも頼まれること。また,その人。大黒柱。

ちゅう-れん【柱聯】🔗⭐🔉

ちゅう-れん [0] 【柱聯】

柱にかける聯。柱かけ。

ちゅう-ろう【柱廊】🔗⭐🔉

ちゅう-ろう ―ラウ [0] 【柱廊】

柱と屋根だけの,壁のない吹き放し廊下。コロネード。

つく-まい【突く舞・柱舞】🔗⭐🔉

つく-まい ―マヒ [0] 【突く舞・柱舞】

つく柱と称する高い柱を立て四方に張った綱上で曲芸を見せる行事。江戸期には下総布川(フカワ)のものが知られ,現在は茨城県竜ヶ崎市・千葉県野田市に残る。蜘蛛舞の一種。

はしら【柱】🔗⭐🔉

はしら 【柱】

■一■ [3][0] (名)

(1)建物の,土台の上に直立し,棟・梁(ハリ)・床などを支えている材。

(2)直立して物を支える材。「テントの―」

(3)一つの組織を成り立たせたり,支えたりする,最も重要な人や物。「投手陣の―となる人」

(4)(ア)洋装本で,版面の周辺の余白に印刷した見出し。(イ)和装本で,各丁の折り目に当たる所に記した書名・巻数・標題など。版心。

(5)「貝柱」に同じ。

■二■ (接尾)

助数詞。

(1)死者の霊を数えるのに用いる。「二〇―の遺骨が発見された」

(2)神・仏・高貴の人を数えるのに用いる。「九―の神」「十―の賢者/今昔 5」

はしら-いし【柱石】🔗⭐🔉

はしら-いし [3] 【柱石】

木造建築で,柱の下に据える石。沓(クツ)石。礎石。

はしら-え【柱絵】🔗⭐🔉

はしら-え ― [0][3] 【柱絵】

(1)寺院などの柱に描いた絵。

(2)判型が細長い柱の形をした浮世絵版画。丈長奉書を横に四つに切った大きさのもので,掛物にして柱にかけた。磯田湖竜斎・鳥居清長らが多く描いた。柱隠し。

[0][3] 【柱絵】

(1)寺院などの柱に描いた絵。

(2)判型が細長い柱の形をした浮世絵版画。丈長奉書を横に四つに切った大きさのもので,掛物にして柱にかけた。磯田湖竜斎・鳥居清長らが多く描いた。柱隠し。

[0][3] 【柱絵】

(1)寺院などの柱に描いた絵。

(2)判型が細長い柱の形をした浮世絵版画。丈長奉書を横に四つに切った大きさのもので,掛物にして柱にかけた。磯田湖竜斎・鳥居清長らが多く描いた。柱隠し。

[0][3] 【柱絵】

(1)寺院などの柱に描いた絵。

(2)判型が細長い柱の形をした浮世絵版画。丈長奉書を横に四つに切った大きさのもので,掛物にして柱にかけた。磯田湖竜斎・鳥居清長らが多く描いた。柱隠し。

はしら-かくし【柱隠し】🔗⭐🔉

はしら-かくし [4] 【柱隠し】

「柱掛け」に同じ。

はしら-かけ【柱掛(け)】🔗⭐🔉

はしら-かけ [3] 【柱掛(け)】

柱にかけて装飾とするもの。板・竹・陶器などでつくり,多くは書画を描いたもの。柱隠し。

はしら-がた【柱形】🔗⭐🔉

はしら-がた [0] 【柱形】

壁の一部を柱状に突出させたもの。

はしら-ごよみ【柱暦】🔗⭐🔉

はしら-ごよみ [4] 【柱暦】

家の柱などにかけておく小さな暦。

はしら-たいまつ【柱炬火・柱松明】🔗⭐🔉

はしら-たいまつ [4] 【柱炬火・柱松明】

(1)「柱松(ハシラマツ)」に同じ。

(2)三月一五日,京都市嵯峨(サガ)の清涼寺釈迦堂で行われる涅槃会(ネハンエ)の行事。大きなたいまつ三基を立て,念仏を唱えたのち,点火する。御松明(オタイマツ)。

はしら-だて【柱立て】🔗⭐🔉

はしら-だて 【柱立て】

(1)家屋の建築で,初めて柱を建てること。また,その祝賀の式。「―すでに終はり,棟木を揚げんとしけるに/太平記 36」

(2){(1)}にちなんだ万歳唄の一。「一本の柱は天照大神」などと羅列する。

(3)長々と口上を述べること。

はしら-どけい【柱時計】🔗⭐🔉

はしら-どけい [4] 【柱時計】

柱や壁などにかけておく大形の時計。

はしら-ぬき【柱貫】🔗⭐🔉

はしら-ぬき [0][3] 【柱貫】

柱の頂部を横に貫いて連結する横木。かしらぬき。

はしら-びき【柱引き】🔗⭐🔉

はしら-びき [0] 【柱引き】

和船で,帆柱を起こし,または倒すときに船尾へ引く綱。引手。巻手。

はしら-ま【柱間】🔗⭐🔉

はしら-ま [3] 【柱間】

柱と柱の間の距離。また,その空間。

→ま(間)■一■□一□(2)

→けん(間)

はしら-まつ【柱松】🔗⭐🔉

はしら-まつ [4] 【柱松】

(1)地に刺し立てて焚(タ)く大きなたいまつ。立ちあかし。立てあかし。「庭暗ければ,所所に―を立てたり/今昔 25」

(2)七夕や盆に竹や柴草で太く高い柱を作って立て,頂上に幣(ヌサ)や榊(サカキ)を挿し,これに下から火を投げあげて点火する習俗。

はしら-もち【柱餅】🔗⭐🔉

はしら-もち [3] 【柱餅】

餅つきで,最後の一臼の餅を家の大黒柱へ巻きつけて,供え餅とすること。正月の一五日,左義長の日に,あぶって食べる。長崎地方の古い習俗。

はしら-よせ【柱寄せ】🔗⭐🔉

はしら-よせ [0] 【柱寄せ】

戸の納まりをよくするために,円柱にたて添えた角材。方立て。

はしら-わり【柱割(り)】🔗⭐🔉

はしら-わり [0] 【柱割(り)】

家を建てるために柱の配置や大きさを決定すること。

ちゅうじょう【柱状の】(和英)🔗⭐🔉

ちゅうじょう【柱状の】

pillar-shaped;columnar.→英和

ちゅうとう【柱頭】(和英)🔗⭐🔉

ちゅうとう【柱頭】

a capital.→英和

はしら【柱】(和英)🔗⭐🔉

はしらどけい【柱時計】(和英)🔗⭐🔉

はしらどけい【柱時計】

a (wall) clock.

大辞林に「柱」で始まるの検索結果 1-41。

[図]

[図]