複数辞典一括検索+![]()

![]()

おいらん【花魁】🔗⭐🔉

おいらん [0] 【花魁】

〔江戸吉原で姉女郎を呼ぶ「おいらの(姉さん)」がつまったものという〕

(1)姉分の女郎。

(2)位の高い女郎。太夫。

(3)女郎・遊女の俗称。

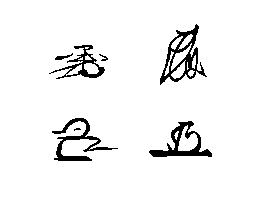

花魁(2)

[図]

[図]

[図]

[図]

おいらん-そう【花魁草】🔗⭐🔉

おいらん-そう ―サウ [0] 【花魁草】

クサキョウチクトウの別名。[季]夏。

か-いん【花陰】🔗⭐🔉

か-いん クワ― [0] 【花陰】

花の下のかげの所。花のかげ。

か-えい【花営】🔗⭐🔉

か-えい クワ― 【花営】

室町幕府の雅称。足利義満がその邸宅室町殿に花樹を多く植え「花の御所」と称されたのを柳営になぞらえていったもの。

かえい-さんだいき【花営三代記】🔗⭐🔉

かえい-さんだいき クワ― 【花営三代記】

義満・義持・義量(ヨシカズ)の三代の将軍にわたる室町幕府の記録。一巻。前半は政所関係者の手になると思われる法令集・部類記的史料による記事,後半は御供衆伊勢貞弥の日記で,のちに一書にまとめられたもの。武家日記。室町記。

か-えい【花影】🔗⭐🔉

か-えい クワ― [0] 【花影】

月光などによる花の影。

か-えん【花園】🔗⭐🔉

か-えん クワ ン [0] 【花園】

はなぞの。「自然―」

ン [0] 【花園】

はなぞの。「自然―」

ン [0] 【花園】

はなぞの。「自然―」

ン [0] 【花園】

はなぞの。「自然―」

か-おう【花王】🔗⭐🔉

か-おう クワワウ 【花王】

〔花の王の意〕

牡丹(ボタン)。[日葡]

か-おう【花押・華押】🔗⭐🔉

か-おう クワアフ [0][1] 【花押・華押】

古文書で,自分の発給したものであることを証明するために書く記号。自署を草書体で書く草名(ソウミヨウ)がさらに図案化したもので,平安中期頃より用いられた。本来は自署に代わるものであったが,鎌倉時代以後は署名の下に書かれることも多くなり,室町時代頃からは,印章のように木に彫って押すことも行われた。意匠により,二合体・一字体・明朝体・別用体などに分ける。書き判。花書。

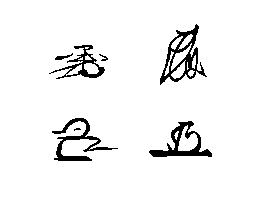

花押

[図]

[図]

[図]

[図]

か-か【花下・華下】🔗⭐🔉

か-か クワ― [1] 【花下・華下】

花の下。花の咲いている木のほとり。「―一杯の酒に/日乗(荷風)」

か-か【花果】🔗⭐🔉

か-か クワクワ [1] 【花果】

花と果実。

か-が【花芽】🔗⭐🔉

か-が クワ― [1] 【花芽】

発達して花になる芽。一般に,葉芽よりも丸く太い。はなめ。

か-かい【花会】🔗⭐🔉

か-かい クワクワイ [0] 【花会】

いけばなの会。

はな【花・華】🔗⭐🔉

はな [2] 【花・華】

(1)種子植物の生殖器官。一定の時期に枝や茎の先端などに形成され,受精して実を結ぶ機能を有するもの。有性生殖を行うために葉と茎が分化したもので,花葉と花軸からなる。花葉は普通,萼(ガク)・花冠(花弁の集合)・おしべ・めしべに分化して,花の主体を形成する。形態上の特徴は分類上の指標となる。「―が咲く」「―が散る」

(2)特定の花をさす。(ア)春の花を代表する桜の花をさす。[季]春。「―に浮かれる」「願はくは―のしたにて春死なむ/山家(春)」

〔中古後期頃に一般化した用法。現代語では「花見」「花ぐもり」など他の語との複合した形でみられる〕

(イ)古くは,百花にさきがけて咲くところから,梅の花をさした。「今のごと心を常に思へらばまづ咲く―の地(ツチ)に落ちめやも/万葉 1653」「春や疾(ト)き―や遅きと聞き分かむ鶯だにも鳴かずもあるかな/古今(春上)」

(3)神仏に供える花や枝葉。「手向けの―」

(4)生け花。花道(カドウ)。また,生け花にする材料。「お―の稽古」「―を生ける」

(5)(特に桜を対象として)(ア)花が咲くこと。「―便り」「向つ峰(オ)の若桂の木下枝(シズエ)取り―待つい間に嘆きつるかも/万葉 1359」(イ)古くは,花を見て賞すること。花見。「尋ね来て―にくらせる木の間より待つとしもなき山の端の月/新古今(春上)」

(6)(しばしば鳥・雪・月などと対比されつつ)自然美の代表として草木に咲く花を総称していう。「蝶よ―よと育てる」

(1)種子植物の生殖器官。一定の時期に枝や茎の先端などに形成され,受精して実を結ぶ機能を有するもの。有性生殖を行うために葉と茎が分化したもので,花葉と花軸からなる。花葉は普通,萼(ガク)・花冠(花弁の集合)・おしべ・めしべに分化して,花の主体を形成する。形態上の特徴は分類上の指標となる。「―が咲く」「―が散る」

(2)特定の花をさす。(ア)春の花を代表する桜の花をさす。[季]春。「―に浮かれる」「願はくは―のしたにて春死なむ/山家(春)」

〔中古後期頃に一般化した用法。現代語では「花見」「花ぐもり」など他の語との複合した形でみられる〕

(イ)古くは,百花にさきがけて咲くところから,梅の花をさした。「今のごと心を常に思へらばまづ咲く―の地(ツチ)に落ちめやも/万葉 1653」「春や疾(ト)き―や遅きと聞き分かむ鶯だにも鳴かずもあるかな/古今(春上)」

(3)神仏に供える花や枝葉。「手向けの―」

(4)生け花。花道(カドウ)。また,生け花にする材料。「お―の稽古」「―を生ける」

(5)(特に桜を対象として)(ア)花が咲くこと。「―便り」「向つ峰(オ)の若桂の木下枝(シズエ)取り―待つい間に嘆きつるかも/万葉 1359」(イ)古くは,花を見て賞すること。花見。「尋ね来て―にくらせる木の間より待つとしもなき山の端の月/新古今(春上)」

(6)(しばしば鳥・雪・月などと対比されつつ)自然美の代表として草木に咲く花を総称していう。「蝶よ―よと育てる」

色や形の類似から,花になぞらえていう。

(1)(主としてその白さによって)雪・霜・白波・月光・灯火などを花に見たてていう語。「雪の―」「波の―」「硫黄(イオウ)の―」

(2)麹黴(コウジカビ)。麹花。また,麹のこと。

色や形の類似から,花になぞらえていう。

(1)(主としてその白さによって)雪・霜・白波・月光・灯火などを花に見たてていう語。「雪の―」「波の―」「硫黄(イオウ)の―」

(2)麹黴(コウジカビ)。麹花。また,麹のこと。

花にちなんだ事物。

(1)造花。飾り花。また,散華(サンゲ)に用いる紙製の蓮(ハス)の花びら。

(2)〔もと露草の花のしぼり汁を原料としたところから〕

(ア)青白色。また,藍(アイ)染めの淡い藍色。縹(ハナダ)色。はないろ。「御直衣の裏の―なりければ/大鏡(伊尹)」(イ)薄い藍色の顔料。「頭には―を塗り/栄花(本の雫)」

(3)(ア)芸人などに与える金品。また,芸娼妓や幇間(ホウカン)の揚げ代。花代。

〔「纏頭」とも書く。花の枝に贈り物を付けたところから〕

(イ)芸娼妓や幇間の花代を計算するために用いる線香。また,それで計る時間。「―を恨み,鶏を惜(ニク)み/洒落本・南遊記」

(4)花札。花ガルタ。また,それを用いた遊び。花合わせ。「―を引く」

花にちなんだ事物。

(1)造花。飾り花。また,散華(サンゲ)に用いる紙製の蓮(ハス)の花びら。

(2)〔もと露草の花のしぼり汁を原料としたところから〕

(ア)青白色。また,藍(アイ)染めの淡い藍色。縹(ハナダ)色。はないろ。「御直衣の裏の―なりければ/大鏡(伊尹)」(イ)薄い藍色の顔料。「頭には―を塗り/栄花(本の雫)」

(3)(ア)芸人などに与える金品。また,芸娼妓や幇間(ホウカン)の揚げ代。花代。

〔「纏頭」とも書く。花の枝に贈り物を付けたところから〕

(イ)芸娼妓や幇間の花代を計算するために用いる線香。また,それで計る時間。「―を恨み,鶏を惜(ニク)み/洒落本・南遊記」

(4)花札。花ガルタ。また,それを用いた遊び。花合わせ。「―を引く」

花の美しさ・はなやかさにたとえていう。

(1)はなやかで人目をひくもの。多く女性についていう。「社交界の―」「職場の―」「両手に―」

(2)美しく貴く思うもの。また,はなやかで興趣に富むもの。「高嶺(タカネ)の―」「この世の―」

(3)(「花の…」の形で,連体修飾語として)はなやかで美しいものである意を表す。「―の都」「―の顔(カンバセ)」

(4)(多く「…が花だ」の形で,述部として用い)最もよいこと。最もよい時期。「知らぬが―だ」「若いうちが―だ」

(5)はなやかで,そのものの特色を表しているもの。「火事と喧嘩(ケンカ)は江戸の―」「古代美の―」

(6)若い男女。「箱入の―もの云はぬ病が出/柳多留 42」

(7)美しい女。また,遊女。「―に遊ばば祇園あたりの色揃へ/浄瑠璃・忠臣蔵」

(8)世阿弥の能楽論の用語。観客の感動を呼び起こす芸の魅力,おもしろさ,珍しさ。また,それを追求・工夫し,感得する心の働き。

花の美しさ・はなやかさにたとえていう。

(1)はなやかで人目をひくもの。多く女性についていう。「社交界の―」「職場の―」「両手に―」

(2)美しく貴く思うもの。また,はなやかで興趣に富むもの。「高嶺(タカネ)の―」「この世の―」

(3)(「花の…」の形で,連体修飾語として)はなやかで美しいものである意を表す。「―の都」「―の顔(カンバセ)」

(4)(多く「…が花だ」の形で,述部として用い)最もよいこと。最もよい時期。「知らぬが―だ」「若いうちが―だ」

(5)はなやかで,そのものの特色を表しているもの。「火事と喧嘩(ケンカ)は江戸の―」「古代美の―」

(6)若い男女。「箱入の―もの云はぬ病が出/柳多留 42」

(7)美しい女。また,遊女。「―に遊ばば祇園あたりの色揃へ/浄瑠璃・忠臣蔵」

(8)世阿弥の能楽論の用語。観客の感動を呼び起こす芸の魅力,おもしろさ,珍しさ。また,それを追求・工夫し,感得する心の働き。

花の移ろいやすく,はかなく散るさま,また見かけだけであだなさまにたとえていう。

(1)外観。うわべ。実質を伴わないはなやかさ。「―多ければ実少なし」

(2)人の心や風俗などの変わりやすいこと。「色みえで移ろふものは世の中の人の心の―にぞありける/古今(恋五)」

(3)人の心などが,うわべばかりで誠実さのないこと。「今の世の中色につき,人の心―になりけるにより,あだなる歌はかなきことのみ出でくれば/古今(仮名序)」

(4)「花籤(ハナクジ)」の略。「ほんに当る因果なら,―ばかりでおけばいいに/黄表紙・金生木」

(5)文芸論の用語。和歌・連歌・俳諧などで,意味内容を実にたとえるのに対し,表現技巧をいう。「古の歌はみな実を存して―を忘れ,近代のうたは―をのみ心にかけて,実には目もかけぬから/毎月抄」

花の移ろいやすく,はかなく散るさま,また見かけだけであだなさまにたとえていう。

(1)外観。うわべ。実質を伴わないはなやかさ。「―多ければ実少なし」

(2)人の心や風俗などの変わりやすいこと。「色みえで移ろふものは世の中の人の心の―にぞありける/古今(恋五)」

(3)人の心などが,うわべばかりで誠実さのないこと。「今の世の中色につき,人の心―になりけるにより,あだなる歌はかなきことのみ出でくれば/古今(仮名序)」

(4)「花籤(ハナクジ)」の略。「ほんに当る因果なら,―ばかりでおけばいいに/黄表紙・金生木」

(5)文芸論の用語。和歌・連歌・俳諧などで,意味内容を実にたとえるのに対し,表現技巧をいう。「古の歌はみな実を存して―を忘れ,近代のうたは―をのみ心にかけて,実には目もかけぬから/毎月抄」

歌曲名(別項参照)。

歌曲名(別項参照)。

(1)種子植物の生殖器官。一定の時期に枝や茎の先端などに形成され,受精して実を結ぶ機能を有するもの。有性生殖を行うために葉と茎が分化したもので,花葉と花軸からなる。花葉は普通,萼(ガク)・花冠(花弁の集合)・おしべ・めしべに分化して,花の主体を形成する。形態上の特徴は分類上の指標となる。「―が咲く」「―が散る」

(2)特定の花をさす。(ア)春の花を代表する桜の花をさす。[季]春。「―に浮かれる」「願はくは―のしたにて春死なむ/山家(春)」

〔中古後期頃に一般化した用法。現代語では「花見」「花ぐもり」など他の語との複合した形でみられる〕

(イ)古くは,百花にさきがけて咲くところから,梅の花をさした。「今のごと心を常に思へらばまづ咲く―の地(ツチ)に落ちめやも/万葉 1653」「春や疾(ト)き―や遅きと聞き分かむ鶯だにも鳴かずもあるかな/古今(春上)」

(3)神仏に供える花や枝葉。「手向けの―」

(4)生け花。花道(カドウ)。また,生け花にする材料。「お―の稽古」「―を生ける」

(5)(特に桜を対象として)(ア)花が咲くこと。「―便り」「向つ峰(オ)の若桂の木下枝(シズエ)取り―待つい間に嘆きつるかも/万葉 1359」(イ)古くは,花を見て賞すること。花見。「尋ね来て―にくらせる木の間より待つとしもなき山の端の月/新古今(春上)」

(6)(しばしば鳥・雪・月などと対比されつつ)自然美の代表として草木に咲く花を総称していう。「蝶よ―よと育てる」

(1)種子植物の生殖器官。一定の時期に枝や茎の先端などに形成され,受精して実を結ぶ機能を有するもの。有性生殖を行うために葉と茎が分化したもので,花葉と花軸からなる。花葉は普通,萼(ガク)・花冠(花弁の集合)・おしべ・めしべに分化して,花の主体を形成する。形態上の特徴は分類上の指標となる。「―が咲く」「―が散る」

(2)特定の花をさす。(ア)春の花を代表する桜の花をさす。[季]春。「―に浮かれる」「願はくは―のしたにて春死なむ/山家(春)」

〔中古後期頃に一般化した用法。現代語では「花見」「花ぐもり」など他の語との複合した形でみられる〕

(イ)古くは,百花にさきがけて咲くところから,梅の花をさした。「今のごと心を常に思へらばまづ咲く―の地(ツチ)に落ちめやも/万葉 1653」「春や疾(ト)き―や遅きと聞き分かむ鶯だにも鳴かずもあるかな/古今(春上)」

(3)神仏に供える花や枝葉。「手向けの―」

(4)生け花。花道(カドウ)。また,生け花にする材料。「お―の稽古」「―を生ける」

(5)(特に桜を対象として)(ア)花が咲くこと。「―便り」「向つ峰(オ)の若桂の木下枝(シズエ)取り―待つい間に嘆きつるかも/万葉 1359」(イ)古くは,花を見て賞すること。花見。「尋ね来て―にくらせる木の間より待つとしもなき山の端の月/新古今(春上)」

(6)(しばしば鳥・雪・月などと対比されつつ)自然美の代表として草木に咲く花を総称していう。「蝶よ―よと育てる」

色や形の類似から,花になぞらえていう。

(1)(主としてその白さによって)雪・霜・白波・月光・灯火などを花に見たてていう語。「雪の―」「波の―」「硫黄(イオウ)の―」

(2)麹黴(コウジカビ)。麹花。また,麹のこと。

色や形の類似から,花になぞらえていう。

(1)(主としてその白さによって)雪・霜・白波・月光・灯火などを花に見たてていう語。「雪の―」「波の―」「硫黄(イオウ)の―」

(2)麹黴(コウジカビ)。麹花。また,麹のこと。

花にちなんだ事物。

(1)造花。飾り花。また,散華(サンゲ)に用いる紙製の蓮(ハス)の花びら。

(2)〔もと露草の花のしぼり汁を原料としたところから〕

(ア)青白色。また,藍(アイ)染めの淡い藍色。縹(ハナダ)色。はないろ。「御直衣の裏の―なりければ/大鏡(伊尹)」(イ)薄い藍色の顔料。「頭には―を塗り/栄花(本の雫)」

(3)(ア)芸人などに与える金品。また,芸娼妓や幇間(ホウカン)の揚げ代。花代。

〔「纏頭」とも書く。花の枝に贈り物を付けたところから〕

(イ)芸娼妓や幇間の花代を計算するために用いる線香。また,それで計る時間。「―を恨み,鶏を惜(ニク)み/洒落本・南遊記」

(4)花札。花ガルタ。また,それを用いた遊び。花合わせ。「―を引く」

花にちなんだ事物。

(1)造花。飾り花。また,散華(サンゲ)に用いる紙製の蓮(ハス)の花びら。

(2)〔もと露草の花のしぼり汁を原料としたところから〕

(ア)青白色。また,藍(アイ)染めの淡い藍色。縹(ハナダ)色。はないろ。「御直衣の裏の―なりければ/大鏡(伊尹)」(イ)薄い藍色の顔料。「頭には―を塗り/栄花(本の雫)」

(3)(ア)芸人などに与える金品。また,芸娼妓や幇間(ホウカン)の揚げ代。花代。

〔「纏頭」とも書く。花の枝に贈り物を付けたところから〕

(イ)芸娼妓や幇間の花代を計算するために用いる線香。また,それで計る時間。「―を恨み,鶏を惜(ニク)み/洒落本・南遊記」

(4)花札。花ガルタ。また,それを用いた遊び。花合わせ。「―を引く」

花の美しさ・はなやかさにたとえていう。

(1)はなやかで人目をひくもの。多く女性についていう。「社交界の―」「職場の―」「両手に―」

(2)美しく貴く思うもの。また,はなやかで興趣に富むもの。「高嶺(タカネ)の―」「この世の―」

(3)(「花の…」の形で,連体修飾語として)はなやかで美しいものである意を表す。「―の都」「―の顔(カンバセ)」

(4)(多く「…が花だ」の形で,述部として用い)最もよいこと。最もよい時期。「知らぬが―だ」「若いうちが―だ」

(5)はなやかで,そのものの特色を表しているもの。「火事と喧嘩(ケンカ)は江戸の―」「古代美の―」

(6)若い男女。「箱入の―もの云はぬ病が出/柳多留 42」

(7)美しい女。また,遊女。「―に遊ばば祇園あたりの色揃へ/浄瑠璃・忠臣蔵」

(8)世阿弥の能楽論の用語。観客の感動を呼び起こす芸の魅力,おもしろさ,珍しさ。また,それを追求・工夫し,感得する心の働き。

花の美しさ・はなやかさにたとえていう。

(1)はなやかで人目をひくもの。多く女性についていう。「社交界の―」「職場の―」「両手に―」

(2)美しく貴く思うもの。また,はなやかで興趣に富むもの。「高嶺(タカネ)の―」「この世の―」

(3)(「花の…」の形で,連体修飾語として)はなやかで美しいものである意を表す。「―の都」「―の顔(カンバセ)」

(4)(多く「…が花だ」の形で,述部として用い)最もよいこと。最もよい時期。「知らぬが―だ」「若いうちが―だ」

(5)はなやかで,そのものの特色を表しているもの。「火事と喧嘩(ケンカ)は江戸の―」「古代美の―」

(6)若い男女。「箱入の―もの云はぬ病が出/柳多留 42」

(7)美しい女。また,遊女。「―に遊ばば祇園あたりの色揃へ/浄瑠璃・忠臣蔵」

(8)世阿弥の能楽論の用語。観客の感動を呼び起こす芸の魅力,おもしろさ,珍しさ。また,それを追求・工夫し,感得する心の働き。

花の移ろいやすく,はかなく散るさま,また見かけだけであだなさまにたとえていう。

(1)外観。うわべ。実質を伴わないはなやかさ。「―多ければ実少なし」

(2)人の心や風俗などの変わりやすいこと。「色みえで移ろふものは世の中の人の心の―にぞありける/古今(恋五)」

(3)人の心などが,うわべばかりで誠実さのないこと。「今の世の中色につき,人の心―になりけるにより,あだなる歌はかなきことのみ出でくれば/古今(仮名序)」

(4)「花籤(ハナクジ)」の略。「ほんに当る因果なら,―ばかりでおけばいいに/黄表紙・金生木」

(5)文芸論の用語。和歌・連歌・俳諧などで,意味内容を実にたとえるのに対し,表現技巧をいう。「古の歌はみな実を存して―を忘れ,近代のうたは―をのみ心にかけて,実には目もかけぬから/毎月抄」

花の移ろいやすく,はかなく散るさま,また見かけだけであだなさまにたとえていう。

(1)外観。うわべ。実質を伴わないはなやかさ。「―多ければ実少なし」

(2)人の心や風俗などの変わりやすいこと。「色みえで移ろふものは世の中の人の心の―にぞありける/古今(恋五)」

(3)人の心などが,うわべばかりで誠実さのないこと。「今の世の中色につき,人の心―になりけるにより,あだなる歌はかなきことのみ出でくれば/古今(仮名序)」

(4)「花籤(ハナクジ)」の略。「ほんに当る因果なら,―ばかりでおけばいいに/黄表紙・金生木」

(5)文芸論の用語。和歌・連歌・俳諧などで,意味内容を実にたとえるのに対し,表現技巧をいう。「古の歌はみな実を存して―を忘れ,近代のうたは―をのみ心にかけて,実には目もかけぬから/毎月抄」

歌曲名(別項参照)。

歌曲名(別項参照)。

はな=が咲・く🔗⭐🔉

――が咲・く

(1)植物の花が開く。開花する。

(2)盛んになる。にぎやかになる。「思い出話に―・く」

(3)時期が来て栄える。「人生に―・く」

はな=と散・る🔗⭐🔉

――と散・る

満開の桜の花がすぐ散るように,潔く死ぬ。特に,戦場で死ぬことをいう。

はな=に=風(=嵐(アラシ)🔗⭐🔉

――に=風(=嵐(アラシ))

⇒月(ツキ)に叢雲(ムラクモ)花(ハナ)に風(カゼ)

はな=は折りたし梢(コズエ)は高し🔗⭐🔉

――は折りたし梢(コズエ)は高し

手に入れる方法がない,思うようにならないことのたとえ。

はな=は桜木(サクラギ)人は武士🔗⭐🔉

――は桜木(サクラギ)人は武士

花の中では桜が最もすぐれており,人の中では武士が最もすぐれているということ。

はな=は根に鳥は故巣(フルス)に🔗⭐🔉

――は根に鳥は故巣(フルス)に

咲いた花はその木の根もとに散ってこやしとなり,空飛ぶ鳥は巣に帰る。物事はすべてそのもとに帰るという意。

はな=はみ吉野(ヨシノ)、人は武士🔗⭐🔉

――はみ吉野(ヨシノ)、人は武士

桜の花は吉野がすぐれ,人は武士がすぐれているということ。

はな=も恥じらう🔗⭐🔉

――も恥じらう

〔美しい花さえひけ目を感じる意〕

若い女性の美しさをいう語。「―一八歳」

はな=も実(ミ)もある🔗⭐🔉

――も実(ミ)もある

外観も内容もともに備わっている。名実ともにある。また,人情の機微に通じている。

はな=より団子(ダンゴ)🔗⭐🔉

――より団子(ダンゴ)

〔花をながめて目を楽しませるより団子を食べて食欲を満たす意〕

風流より実利を選ぶことのたとえ。

はな=を咲か・せる🔗⭐🔉

――を咲か・せる

(1)成功して名声を得る。「地道な努力がやがて―・せ実を結ぶ」

(2)盛んにする。はなやかにする。「昔話に―・せる」

はな=を添・える🔗⭐🔉

――を添・える

美しいものの上にさらに美しさを加える。「祝賀会に―・える」

はな=を持た・せる🔗⭐🔉

――を持た・せる

勝利や名誉をゆずる。相手をたてる。「若い者に―・せる」

はな【花】🔗⭐🔉

はな 【花】

日本歌曲。武島羽衣の詩に滝廉太郎が作曲。春夏秋冬の四部作の一つ。1900年(明治33)刊の「四季」に発表。「春のうららの隅田川…」

はな-あおい【花葵】🔗⭐🔉

はな-あおい ―アフヒ [3] 【花葵】

(1)タチアオイの別名。

(2)アオイ科の一年草。地中海沿岸地方原産。観賞用に栽培。高さ約50センチメートル。葉はカエデに似る。夏,葉腋(ヨウエキ)に径約10センチメートルの淡紅色ないし紅色の五弁花をつける。ラバテラ。[季]夏。

はな-あぶ【花虻】🔗⭐🔉

はな-あぶ [3][2] 【花虻】

(1)双翅目ショクガバエ科の昆虫の総称。

(2){(1)}の一種。体長14,5ミリメートル。ハエに似て体は太く丸みが強い。花に集まり,ミツバチと間違えられることがあるが,はねは二枚。幼虫は汚水中にすむオナガウジと呼ばれる蛆(ウジ)で尾部は長く糸状。世界各地に分布。

(3)一般に,花に集まるハエ・アブの類の称。

はな-あんず【花杏】🔗⭐🔉

はな-あんず [3] 【花杏】

ジュセイトウの異名。

はない【花井】🔗⭐🔉

はない ハナ 【花井】

姓氏の一。

【花井】

姓氏の一。

【花井】

姓氏の一。

【花井】

姓氏の一。

はない-たくぞう【花井卓蔵】🔗⭐🔉

はない-たくぞう ハナ タクザウ 【花井卓蔵】

(1868-1931) 弁護士・政治家。広島県生まれ。東京法学院卒。日比谷焼打事件・大逆事件を弁護。普通選挙論者として知られる。衆議院副議長。

タクザウ 【花井卓蔵】

(1868-1931) 弁護士・政治家。広島県生まれ。東京法学院卒。日比谷焼打事件・大逆事件を弁護。普通選挙論者として知られる。衆議院副議長。

タクザウ 【花井卓蔵】

(1868-1931) 弁護士・政治家。広島県生まれ。東京法学院卒。日比谷焼打事件・大逆事件を弁護。普通選挙論者として知られる。衆議院副議長。

タクザウ 【花井卓蔵】

(1868-1931) 弁護士・政治家。広島県生まれ。東京法学院卒。日比谷焼打事件・大逆事件を弁護。普通選挙論者として知られる。衆議院副議長。

はな-いか【花烏賊】🔗⭐🔉

はな-いか [2] 【花烏賊】

(1)小形のイカ。胴長約3センチメートル。ひれは狭い。背面は黒く,腕の先端は紅色。甲羅は厚く菱(ヒシ)形。食用になるが産量は少ない。東京湾以西の内湾に産す。

(2)花見どきにとれるイカ。桜烏賊。[季]春。

はな-いちもんめ【花一匁】🔗⭐🔉

はな-いちもんめ [2] 【花一匁】

子供の遊戯。二組に分かれて「勝ってうれしい花一匁」などと唱えながら,じゃんけんで相手方の子供を取り合うもの。

はな-いばら【花茨】🔗⭐🔉

はな-いばら [3] 【花茨】

花の咲いている茨。野茨の花。[季]夏。《愁ひつつ岡にのぼれば―/蕪村》

はな-うつぎ【花空木・花卯木】🔗⭐🔉

はな-うつぎ [3] 【花空木・花卯木】

花の咲いたうつぎ。卯の花。[季]夏。《顔入れて馬も涼しや―/前田普羅》

はなおか-じけん【花岡事件】🔗⭐🔉

はなおか-じけん ハナヲカ― 【花岡事件】

太平洋戦争下の1945年(昭和20)6月,強制連行された中国人の集団逃亡事件。秋田県大館市花岡鉱山の鹿島組出張所で働かされていた九百余名の中国人が虐待・酷使に抗して集団逃亡をはかったが,連れ戻され,拷問で一一三人が死亡(配置以来の死亡者数は四一八名)。

はな-おけ【花桶】🔗⭐🔉

はな-おけ ―ヲケ [3] 【花桶】

花を入れる桶。また,墓参りのときに花や水を入れて持って行く桶。

はな-かい【花会】🔗⭐🔉

はな-かい ―クワイ [0] 【花会】

(1)職人・博徒などが仲間から金を集めるために催す会合。

(2)歌・浄瑠璃・踊りなどの襲名披露の会。

はな-かげ【花陰】🔗⭐🔉

はな-かげ [3] 【花陰】

花の咲いている木の下かげ。花下陰。

はな-がすみ【花霞】🔗⭐🔉

はな-がすみ [3] 【花霞】

咲きそろった桜の花が,遠くからは霞のかかったように淡く見えること。

はな-ガルタ【花―】🔗⭐🔉

はな-ガルタ [3] 【花―】

「花札(ハナフダ)」に同じ。

はな-キャベツ【花―】🔗⭐🔉

はな-キャベツ [3] 【花―】

カリフラワーの別名。

はな-ごろも【花衣】🔗⭐🔉

はな-ごろも 【花衣】

(1)桜襲(サクラガサネ)の衣。春に用いる。

(2)はなやかな衣。また,花色の衣。「―君がきをらば浅茅生にまじれる菊の香にまさりなむ/大和(御巫本)」

(3)花見に着て行く晴れ着。[季]春。《―ぬぐやまつはる紐いろ

/杉田久女》

(4)桜の花が人に散りかかるのを衣に見立てた語。[季]春。《筏士の蓑やあらしの―/蕪村》

/杉田久女》

(4)桜の花が人に散りかかるのを衣に見立てた語。[季]春。《筏士の蓑やあらしの―/蕪村》

/杉田久女》

(4)桜の花が人に散りかかるのを衣に見立てた語。[季]春。《筏士の蓑やあらしの―/蕪村》

/杉田久女》

(4)桜の花が人に散りかかるのを衣に見立てた語。[季]春。《筏士の蓑やあらしの―/蕪村》

はな-サフラン【花―】🔗⭐🔉

はな-サフラン [3] 【花―】

クロッカスの別名。

はな-じお【花塩】🔗⭐🔉

はな-じお ―ジホ [0][2] 【花塩】

型に入れて花形に固めた焼き塩。播磨国赤穂などで産した。

はなした-かげ【花下陰】🔗⭐🔉

はなした-かげ [4] 【花下陰】

花の咲いている木の下。花陰。

はな-しね【花稲】🔗⭐🔉

はな-しね 【花稲】

神に供えるため,米を紙に包み木の枝などに結びつけたもの。「山桜吉野まうでの―を尋ねむ人のかてに包まむ/聞書集」

はな-ぞの【花園】🔗⭐🔉

はな-ぞの [0] 【花園】

花の咲く草木のたくさんある庭園。

はなぞの【花園】🔗⭐🔉

はなぞの 【花園】

(1)京都市右京区の双ヶ岡東麓一帯の地。妙心寺があり,付近に仁和寺・竜安寺などがある。

(2)埼玉県北部,大里郡の町。花卉(カキ)・苗木栽培が盛ん。

はなぞの-だいがく【花園大学】🔗⭐🔉

はなぞの-だいがく 【花園大学】

私立大学の一。1872年(明治5)臨済宗各派により設立された般若林を源とし,1949年(昭和24)現名の新制大学となる。本部は京都市中京区。

はなぞの-てんのう【花園天皇】🔗⭐🔉

はなぞの-てんのう ―テンワウ 【花園天皇】

(1297-1348) 第九五代天皇(在位 1308-1318)。名は富仁(トミヒト)。伏見天皇の皇子。持明院統。大覚寺統の後醍醐天皇に譲位。日記「花園天皇宸記」

はな-の-あに【花の兄】🔗⭐🔉

はな-の-あに 【花の兄】

〔他の花に先がけて咲くことから〕

梅の異名。「花の中にも始めなれば梅花を―ともいへり/謡曲・難波」

はな-の-あめ【花の雨】🔗⭐🔉

はな-の-あめ [4] 【花の雨】

桜の花に降る雨。桜の咲く頃に降る雨。[季]春。

はな-の-いろ【花の色】🔗⭐🔉

はな-の-いろ 【花の色】

(1)花の色合い。転じて,容色。「―はうつりにけりないたづらに我身世にふるながめせしまに/古今(春下)」

(2)花染め衣の色。

はな-の-えん【花の宴】🔗⭐🔉

はな-の-えん [4] 【花の宴】

花見の宴。観桜の宴会。[季]春。

はな-の-おう【花の王】🔗⭐🔉

はな-の-おう ―ワウ [4] 【花の王】

(1)牡丹(ボタン)のこと。花王(カオウ)。

(2)桜のこと。

はな-の-おとと【花の弟】🔗⭐🔉

はな-の-おとと 【花の弟】

〔他の花におくれて咲くことから〕

菊の異名。「秋の色の―と聞きしかど/夫木 14」

はな-の-かお【花の顔】🔗⭐🔉

はな-の-かお ―カホ 【花の顔】

(1)咲いている花の姿。「昨日見し―とてけさ見れば/後撰(春下)」

(2)花のように美しい顔。花のかんばせ。「まだ見ぬ―を見るかな/源氏(若紫)」

はな-の-かんばせ【花の顔】🔗⭐🔉

はな-の-かんばせ [0] 【花の顔】

「花の顔{(2)}」に同じ。

はな-の-き【花の木】🔗⭐🔉

はな-の-き [3][4] 【花の木】

(1)花の咲く木。

(2)カエデ科の落葉高木。中部地方の山間の湿地にまれに自生。葉は三浅裂する。雌雄異株。四月,葉の出る前に濃紅色の花がかたまってつく。秋の紅葉も美しい。花楓(ハナカエデ)。

はな-の-くも【花の雲】🔗⭐🔉

はな-の-くも [4] 【花の雲】

桜が一面に咲いているさまを雲に見たてた語。[季]春。《―鐘は上野か浅草か/芭蕉》

はな-の-くんし【花の君子】🔗⭐🔉

はな-の-くんし 【花の君子】

〔周敦頤「愛蓮説」より。蓮の泥に染まないさまを君子にたとえた語〕

ハスの異名。

はな-の-ごしょ【花の御所】🔗⭐🔉

はな-の-ごしょ 【花の御所】

〔多くの花が植えられていたところから〕

足利将軍の邸宅,室町殿のこと。

はな-の-ころも【花の衣】🔗⭐🔉

はな-の-ころも 【花の衣】

(1)花のようにはなやかな衣服。「みな人は―になりぬなり/古今(哀傷)」

(2)花染めの衣。「ふる雪にさてもとまらぬ御狩野を―のまづかへるらん/拾遺愚草」

(3)花を衣に見たてていう語。多く桜や梅についていう。「鶯の―もほころびにけり/拾遺(物名)」

はな-の-ざ【花の座】🔗⭐🔉

はな-の-ざ 【花の座】

「花の定座(ジヨウザ)」に同じ。

はな-の-さいしょう【花の宰相】🔗⭐🔉

はな-の-さいしょう ―サイシヤウ 【花の宰相】

芍薬(シヤクヤク)のこと。

はな-の-さきがけ【花の魁】🔗⭐🔉

はな-の-さきがけ [0] 【花の魁】

他の花にさきがけて咲くこと。また,その花。特に,梅の花。

はな-の-じょうざ【花の定座】🔗⭐🔉

はな-の-じょうざ ―ヂヤウザ 【花の定座】

俳諧連句の一巻中で,必ず花の句を詠むように定められているところ。百韻では,初裏(シヨウラ)・二裏・三裏の一三句目および名残裏の七句目。歌仙では,初裏の一一句目と名残裏の五句目。花の座。

→月の定座

はな-の-たより【花の便り】🔗⭐🔉

はな-の-たより 【花の便り】

(1)「花だより」に同じ。

(2)花見のついで。「とふ人もあらじと思ひし山里に―に人め見るかな/拾遺(春)」

はな-の-てら【花の寺】🔗⭐🔉

はな-の-てら 【花の寺】

京都市西京区にある勝持寺の異名。境内に桜の多いことからいう。

はな-の-まく【花の幕】🔗⭐🔉

はな-の-まく [5] 【花の幕】

花見の宴に張りめぐらす幕。花見幕。[季]春。

はな-の-まる【花の丸】🔗⭐🔉

はな-の-まる [0] 【花の丸】

丸く図案化した花の模様。

はな-の-みやこ【花の都】🔗⭐🔉

はな-の-みやこ [0] 【花の都】

都の美称。はなやかな都。また,花が盛りと咲いている都。「―パリ」

はな-の-もと【花の本・花の下】🔗⭐🔉

はな-の-もと [5] 【花の本・花の下】

(1)花の咲いている木の下。「鶯の鳴きつる声にさそはれて―にぞ我は来にける/後撰(春上)」

(2)〔鎌倉時代に寺社のしだれ桜の下で行われた連歌興行に由来する〕

連歌・俳諧の宗匠の称号。初め地下(ジゲ)の連歌師をいったが,室町時代からは連歌の第一人者の称となった。豊臣秀吉が里村昌叱にこれを認める朱印状を与え,江戸時代には里村家の世襲となった。俳諧では二条家が加藤暁台にこの称を許したのが初めと言われる。

(3)第一人者。「両大将を弓矢の―に申す中にも信長は/甲陽軍鑑(品一四)」

はなのもと-れんが【花の下連歌】🔗⭐🔉

はなのもと-れんが [6] 【花の下連歌】

鎌倉時代から南北朝時代にかけて行われた連歌の一体。花鎮(ハナシズ)めという宗教的な意味をもち,寺社のしだれ桜のもとで,貴賤を問わない市井の数寄者や遁世者により行われた。出し句により,大勢でにぎやかに付けてゆく興行形態をとった。

はなばな-し・い【花花しい・華華しい】🔗⭐🔉

はなばな-し・い [5] 【花花しい・華華しい】 (形)[文]シク はなばな・し

はなやかである。はでやかで見事である。「―・い活躍」「―・く売り出す」

[派生] ――げ(形動)――さ(名)

はな-び【花火・煙火】🔗⭐🔉

はな-び [1] 【花火・煙火】

黒色火薬を松脂(マツヤニ)などで固めて紙などで包み,点火して燃焼・破裂させ,音・光・炎色・煙などを観賞するもの。遊びや信号用のものもある。ストロンチウムやナトリウムなどの塩類で色をつけ,マグネシウムやアルミニウムの粉末で輝きを増す。打ち上げ花火・仕掛け花火・線香花火などがある。煙火。[季]秋。《空に伸ぶ―の途の曲りつゝ/虚子》

はなび-し【花火師】🔗⭐🔉

はなび-し [3] 【花火師】

花火の製造や打ち上げを業とする人。

はなび-せんこう【花火線香】🔗⭐🔉

はなび-せんこう ―カウ [4] 【花火線香】

「線香花火」に同じ。[季]秋。

はな-め・く【花めく・華めく】🔗⭐🔉

はな-め・く [3] 【花めく・華めく】 (動カ四)

(1)はなやかに浮き立つ。「よき能をして人の心―・くは陽なり/風姿花伝」

(2)はなやかに時めく。時節に合って栄える。「時にあひ―・かせ給ふ后おはしましけり/唐物語 9」

はな-や【花屋】🔗⭐🔉

はな-や [2] 【花屋】

花を売る店。また,その人。

はなや=の柳(ヤナギ)🔗⭐🔉

――の柳(ヤナギ)

江戸時代,花屋が看板として店先に植えた柳。なすことなく入り口などに立っていることや,その人をたとえていう。「かどぐちに立はだかつて―ぢやああるめえし/滑稽本・膝栗毛 8」

はな-やか【花やか・華やか】🔗⭐🔉

はな-やか [2] 【花やか・華やか】 (形動)[文]ナリ

(1)(花のように)きらびやかで美しいさま。明るく美しいさま。「―な装い」「いと―にうち笑ひ給ひて/源氏(行幸)」

(2)栄えて勢いがあるさま。盛んなさま。「映画界―なりし頃」

(3)きわだっているさま。「なにがしさぶらふと,いと―にいふ/枕草子 82」「樒(シキミ)のいと―に薫れるけはひも/源氏(総角)」

[派生] ――さ(名)

はな-や・ぐ【花やぐ・華やぐ】🔗⭐🔉

はな-や・ぐ [3] 【花やぐ・華やぐ】 (動ガ五[四])

(1)明るくはなやかである。「若い女性の―・いだ声」「―・いだ雰囲気」

(2)陽気に振る舞う。「同じ直衣の人参り給ひて,これは今少し―・ぎ,猿楽言などし給ふを/枕草子 184」

(3)はぶりよく暮らす。栄える。「前(サキ)の帥殿は,時の一の人の御孫にて,えも言はず―・ぎ給ひしに/大鏡(頼忠)」

はな-やしき【花屋敷】🔗⭐🔉

はな-やしき [3] 【花屋敷】

(1)多くの花を植えて,人に見せるための庭園。

(2)東京都台東区浅草寺に隣接する遊園地。

はなやにっき【花屋日記】🔗⭐🔉

はなやにっき 【花屋日記】

俳書。二巻。僧文暁著。1811年刊。上巻に芭蕉の発病から終焉・葬送の模様を伝える門人たちの手記を,下巻に門弟・縁者の書簡を収めるが,創作である。芭蕉翁反古文(バシヨウオウホゴブミ)。

はなよめ-がっこう【花嫁学校】🔗⭐🔉

はなよめ-がっこう ―ガクカウ [5] 【花嫁学校】

結婚前の若い女性が料理や洋裁などを習いに通う学校の俗称。

はなよめ-ごりょう【花嫁御寮】🔗⭐🔉

はなよめ-ごりょう ―レウ [5] 【花嫁御寮】

花嫁を親しみ尊んでいう語。花嫁御。

はなよめ-だいしょう【花嫁代償】🔗⭐🔉

はなよめ-だいしょう ―シヤウ [5] 【花嫁代償】

⇒婚資(コンシ)

はな【花】(和英)🔗⭐🔉

はなぞの【花園】(和英)🔗⭐🔉

はなぞの【花園】

a flower garden.

はなび【花火】(和英)🔗⭐🔉

はなびら【花びら】(和英)🔗⭐🔉

はなびら【花びら】

a petal.→英和

はなや【花屋】(和英)🔗⭐🔉

はなや【花屋】

a florist (人);→英和

a flower shop (店).

はなよめ【花嫁】(和英)🔗⭐🔉

はなよめ【花嫁】

a bride.→英和

花嫁学校 a finishing school;a school of housekeeping.

大辞林に「花」で始まるの検索結果 1-99。もっと読み込む