複数辞典一括検索+![]()

![]()

はな【花・華】🔗⭐🔉

はな【花・華】

①

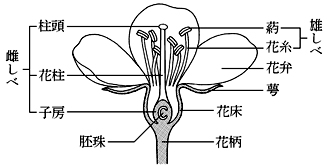

㋐被子植物の生殖器官で、雌しべ(子房)をもつことが特徴である。広義には種子植物の有性生殖にかかわる器官をいう。花は葉の変形である花葉と、茎の変形である花軸から成る。花被(萼と花冠)は形・色とも多様で、合弁花・離弁花があり、全く花被を欠くもの(裸花)もある。雄しべ・雌しべのそろった花を両性花、いずれか一方を欠くものを単性花という。なお、俗にコケなどの生殖器官を花ということもある。万葉集5「青柳梅との―を折りかざし」

花の構造

雌蕊

柱頭

花柱

子房

胚珠

雄蕊

葯

花糸

花弁

萼

花床

花柄

㋑特に、梅または桜の花。平安後期以降は桜の花。〈[季]春〉。古今和歌集春「春やとき―や遅きと聞き分かん」。新古今和歌集春「吉野山―や盛りににほふらん」

㋒仏に供える樒しきみなどの枝葉。

②1のようであること。また、そういうもの。

㋐美しいこと。盛りであること。「―の都」「今が人生の―だ」

㋑時めくこと。栄えること。名誉。栄華物語初花「時の―をかざす心ばへにや」。「相手に―を持たせる」

㋒うわべだけで真実味のないこと。あだあだしくはかないこと。万葉集8「―に問はむとわが思はなくに」

㋓世阿弥の能楽論の用語。演技・演奏が観客に感動を呼び起こす魅力。風姿花伝「―と、面白きと、めづらしきと、これ三つは同じ心なり」

③㋐ツユクサの花から採った絵具。栄華物語本雫「頭には―を塗り」

㋑はなだ色。はないろ。枕草子200「すずしの単ひとえのいみじう綻び絶え―もかへりぬれなどしたる」

④㋐(「纏頭」とも書く)芸人などに出す当座の祝儀しゅうぎ。

㋑芸者の揚代あげだいの称。花代。

⑤いけばな。

⑥㋐「花合せ」の略。

㋑花札の略。

◇一般には「花」を使う。「華」は、きらびやかで美しいもの、すぐれた性質のたとえの場合に多く使われる。

⇒花が咲く

⇒花と散る

⇒花に嵐

⇒花に風

⇒花は折りたし梢は高し

⇒花は桜木、人は武士

⇒花は根に鳥は故巣に

⇒花も恥じらう

⇒花も実も有る

⇒花より団子

⇒花を折る

⇒花を持たす

⇒花をやる

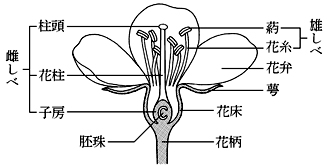

雌蕊

柱頭

花柱

子房

胚珠

雄蕊

葯

花糸

花弁

萼

花床

花柄

㋑特に、梅または桜の花。平安後期以降は桜の花。〈[季]春〉。古今和歌集春「春やとき―や遅きと聞き分かん」。新古今和歌集春「吉野山―や盛りににほふらん」

㋒仏に供える樒しきみなどの枝葉。

②1のようであること。また、そういうもの。

㋐美しいこと。盛りであること。「―の都」「今が人生の―だ」

㋑時めくこと。栄えること。名誉。栄華物語初花「時の―をかざす心ばへにや」。「相手に―を持たせる」

㋒うわべだけで真実味のないこと。あだあだしくはかないこと。万葉集8「―に問はむとわが思はなくに」

㋓世阿弥の能楽論の用語。演技・演奏が観客に感動を呼び起こす魅力。風姿花伝「―と、面白きと、めづらしきと、これ三つは同じ心なり」

③㋐ツユクサの花から採った絵具。栄華物語本雫「頭には―を塗り」

㋑はなだ色。はないろ。枕草子200「すずしの単ひとえのいみじう綻び絶え―もかへりぬれなどしたる」

④㋐(「纏頭」とも書く)芸人などに出す当座の祝儀しゅうぎ。

㋑芸者の揚代あげだいの称。花代。

⑤いけばな。

⑥㋐「花合せ」の略。

㋑花札の略。

◇一般には「花」を使う。「華」は、きらびやかで美しいもの、すぐれた性質のたとえの場合に多く使われる。

⇒花が咲く

⇒花と散る

⇒花に嵐

⇒花に風

⇒花は折りたし梢は高し

⇒花は桜木、人は武士

⇒花は根に鳥は故巣に

⇒花も恥じらう

⇒花も実も有る

⇒花より団子

⇒花を折る

⇒花を持たす

⇒花をやる

雌蕊

柱頭

花柱

子房

胚珠

雄蕊

葯

花糸

花弁

萼

花床

花柄

㋑特に、梅または桜の花。平安後期以降は桜の花。〈[季]春〉。古今和歌集春「春やとき―や遅きと聞き分かん」。新古今和歌集春「吉野山―や盛りににほふらん」

㋒仏に供える樒しきみなどの枝葉。

②1のようであること。また、そういうもの。

㋐美しいこと。盛りであること。「―の都」「今が人生の―だ」

㋑時めくこと。栄えること。名誉。栄華物語初花「時の―をかざす心ばへにや」。「相手に―を持たせる」

㋒うわべだけで真実味のないこと。あだあだしくはかないこと。万葉集8「―に問はむとわが思はなくに」

㋓世阿弥の能楽論の用語。演技・演奏が観客に感動を呼び起こす魅力。風姿花伝「―と、面白きと、めづらしきと、これ三つは同じ心なり」

③㋐ツユクサの花から採った絵具。栄華物語本雫「頭には―を塗り」

㋑はなだ色。はないろ。枕草子200「すずしの単ひとえのいみじう綻び絶え―もかへりぬれなどしたる」

④㋐(「纏頭」とも書く)芸人などに出す当座の祝儀しゅうぎ。

㋑芸者の揚代あげだいの称。花代。

⑤いけばな。

⑥㋐「花合せ」の略。

㋑花札の略。

◇一般には「花」を使う。「華」は、きらびやかで美しいもの、すぐれた性質のたとえの場合に多く使われる。

⇒花が咲く

⇒花と散る

⇒花に嵐

⇒花に風

⇒花は折りたし梢は高し

⇒花は桜木、人は武士

⇒花は根に鳥は故巣に

⇒花も恥じらう

⇒花も実も有る

⇒花より団子

⇒花を折る

⇒花を持たす

⇒花をやる

雌蕊

柱頭

花柱

子房

胚珠

雄蕊

葯

花糸

花弁

萼

花床

花柄

㋑特に、梅または桜の花。平安後期以降は桜の花。〈[季]春〉。古今和歌集春「春やとき―や遅きと聞き分かん」。新古今和歌集春「吉野山―や盛りににほふらん」

㋒仏に供える樒しきみなどの枝葉。

②1のようであること。また、そういうもの。

㋐美しいこと。盛りであること。「―の都」「今が人生の―だ」

㋑時めくこと。栄えること。名誉。栄華物語初花「時の―をかざす心ばへにや」。「相手に―を持たせる」

㋒うわべだけで真実味のないこと。あだあだしくはかないこと。万葉集8「―に問はむとわが思はなくに」

㋓世阿弥の能楽論の用語。演技・演奏が観客に感動を呼び起こす魅力。風姿花伝「―と、面白きと、めづらしきと、これ三つは同じ心なり」

③㋐ツユクサの花から採った絵具。栄華物語本雫「頭には―を塗り」

㋑はなだ色。はないろ。枕草子200「すずしの単ひとえのいみじう綻び絶え―もかへりぬれなどしたる」

④㋐(「纏頭」とも書く)芸人などに出す当座の祝儀しゅうぎ。

㋑芸者の揚代あげだいの称。花代。

⑤いけばな。

⑥㋐「花合せ」の略。

㋑花札の略。

◇一般には「花」を使う。「華」は、きらびやかで美しいもの、すぐれた性質のたとえの場合に多く使われる。

⇒花が咲く

⇒花と散る

⇒花に嵐

⇒花に風

⇒花は折りたし梢は高し

⇒花は桜木、人は武士

⇒花は根に鳥は故巣に

⇒花も恥じらう

⇒花も実も有る

⇒花より団子

⇒花を折る

⇒花を持たす

⇒花をやる

はな‐あおい【花葵】‥アフヒ🔗⭐🔉

はな‐あおい【花葵】‥アフヒ

①アオイ科の一年草。地中海原産で観賞用。高さ約50センチメートル。葉は互生、心臓形、上方の葉は3裂。夏、淡紅色の五弁花を開く。〈[季]夏〉

②タチアオイの別称。

はな‐あぶ【花虻】🔗⭐🔉

はな‐あぶ【花虻】

ハナアブ科の昆虫の総称。また、その一種。体長15ミリメートルほど。ミツバチに類似するが、翅は2枚。冬にも見られ、花蜜を吸う。幼虫は長い尾を持った蛆うじで汚水などにすみ、「おながうじ」と呼ばれる。アブバエ。食蚜蠅しょくがばえ。扁虻ひらたあぶ。

ハナアブ

提供:ネイチャー・プロダクション

はない【花井】‥ヰ🔗⭐🔉

はない【花井】‥ヰ

姓氏の一つ。

⇒はない‐たくぞう【花井卓蔵】

はない‐たくぞう【花井卓蔵】‥ヰ‥ザウ🔗⭐🔉

はない‐たくぞう【花井卓蔵】‥ヰ‥ザウ

弁護士・政治家。広島藩士の子。大逆事件などを弁護。代議士としても活躍し、普通選挙を提唱。(1868〜1931)

花井卓蔵

撮影:石井幸之助

⇒はない【花井】

⇒はない【花井】

⇒はない【花井】

⇒はない【花井】

はな‐いちもんめ【花一匁】🔗⭐🔉

はな‐いちもんめ【花一匁】

子どもの遊び。二組にわかれ、ふしをつけた唱えごとをしながら、じゃんけんで勝った方が相手方の子を取る。

はな‐いばら【花茨】🔗⭐🔉

はな‐いばら【花茨】

いばら。野ばらの花。花うばら。〈[季]夏〉。「―古郷の路に似たるかな」(蕪村)

はな‐かげ【花陰】🔗⭐🔉

はな‐かげ【花陰】

花の咲いている木の下かげ。はなしたかげ。

○花が咲くはながさく🔗⭐🔉

○花が咲くはながさく

①にぎやかになる。盛んになる。「話に―」

②努力が実って成功する。花実が咲く。「精進を重ねて人生の―」

⇒はな【花・華】

はな‐がしら【鼻頭】

鼻の先。

はな‐ガス【花瓦斯】

明治の頃に行われた、炎が花のようにひらいたガス灯。幻花灯。広津柳浪、女子参政蜃中楼「精巧を極めし子持ランプは壁間の―と映じて白昼ひるをも欺くと云いふべからめれど」

はな‐がすみ【花霞】

遠方に群がって咲く桜の花が、一面に白く霞のかかったように見えるさま。

はな‐かずら【花鬘】‥カヅラ

①花に糸をつらぬいて挿頭かざしにしたもの。万葉集19「今日そわがせこ―せな」

②薄い金属で天女や花鳥を透かし彫りにした華鬘けまん。仏前を飾る具。持統紀「―を以て殯宮もがりのみやに進たてまつる」

③山上の花を鬘に見立てていう語。

④花で飾った鬘。

はな‐かぜ【花風】

桜の花の盛りに吹く風。また、花を吹き散らす風。能因本枕草子風は「三月ばかりの夕暮にゆるく吹きたる―」

はな‐かぜ【鼻風】

①(→)鼻嵐はなあらしに同じ。

②(「鼻風邪」と書く)鼻がつまったり鼻水が出たりする程度の軽いかぜ。〈[季]冬〉

はな‐がた【花形】

①花のかたち。花の模様。

②「あばた」の異称。

③年若で人気のあるはなやかな者。時を得て世にもてはやされるもの。「―役者」「社交界の―」

④(「花型」とも書く)華道で、流儀によった一定の形のこと。かけい。かぎょう。

⇒はながた‐かぶ【花形株】

⇒はながた‐ごま【花形独楽】

はな‐キャベツ【花キャベツ】🔗⭐🔉

はな‐キャベツ【花キャベツ】

カリフラワーの別称。

はな‐ごろも【花衣】🔗⭐🔉

はな‐ごろも【花衣】

①桜襲さくらがさねの衣。

②はなやかな衣。

③花見に着る晴れ着。〈[季]春〉

④桜の花が散りかかった衣服。

はな‐しね【花稲】🔗⭐🔉

はな‐しね【花稲】

神に供えるため、米を紙に包み木の枝などに結びつけたもの。

はな‐つ‐づき【花つ月】🔗⭐🔉

はな‐つ‐づき【花つ月】

陰暦3月の異称。

はな‐つ‐づま【花つ妻】🔗⭐🔉

はな‐つ‐づま【花つ妻】

(→)「はなづま」に同じ。万葉集14「にこ草の―なれや」

○花と散るはなとちる🔗⭐🔉

○花と散るはなとちる

(桜の花が一度に散るように)いさぎよく死ぬ。特に、戦死する。

⇒はな【花・華】

はな‐とめ【花留め】

(→)「はなくばり」に同じ。

はな‐とり【花鳥】

花と鳥。かちょう。〈[季]春〉。源氏物語桐壺「―の色にも音ねにも」

⇒はなとり‐の‐つかい【花鳥の使】

はな‐どり【花鳥】

①花に宿る鳥。

②スズメ目ハナドリ科の小鳥。昆虫・果実などを食する。南アジアからオーストラリア・メラネシアに分布し、約50種。

③アトリの異称。

④渡り奉公をする者。浄瑠璃、薩摩歌「一季半季の―も、とかくは御縁次第なり」

はな‐どり【鼻取】

田畑を耕す際、牛馬の鼻を取って誘導する役。鋤すき・馬鍬まんがなどの耕具を操る者を後取しんどりというのに対する。指取童させとりわらし。

はなとり‐の‐つかい【花鳥の使】‥ツカヒ

恋のなかだち。十訓抄「歌は妹背の中をも和らぐる媒なかだちなるによりて、色めくたぐひ、これを―とす」

⇒はな‐とり【花鳥】

バナナ【banana・甘蕉】

バショウ科の多年草。雌雄異花だが、ふつう単為結果し、種子を作らない。熱帯アジア原産。熱帯各地に広く栽培され、ブラジル・インド・フィリピンなどに多い。果実は熟すと黄色になり、芳香美味。生食用のほか料理用など品種が多い。日本ではフィリピン・エクアドル・コロンビアなどからの輸入が多い。実芭蕉。

バナナ

撮影:関戸 勇

⇒バナナ‐プラグ【banana plug】

はなな‐づけ【花菜漬】

つぼみの菜の花を浅く塩漬にしたもの。京都産がよく知られ、色の美しさ、独特の風味が賞めでられる。菜の花漬。〈[季]春〉

はな‐なでしこ【花撫子】

襲かさねの色目。表は紫、裏は紅。夏に用いる。

バナナ‐プラグ【banana plug】

プラグ1の一種。差し込む部分の中央が膨らんだもの。オーディオ機器のケーブルをスピーカーに繋ぐ時などに用いる。

⇒バナナ【banana・甘蕉】

はな‐なわ【鼻縄】‥ナハ

(→)鼻綱はなづなに同じ。万葉集16「牛にこそ―はくれ」

⇒バナナ‐プラグ【banana plug】

はなな‐づけ【花菜漬】

つぼみの菜の花を浅く塩漬にしたもの。京都産がよく知られ、色の美しさ、独特の風味が賞めでられる。菜の花漬。〈[季]春〉

はな‐なでしこ【花撫子】

襲かさねの色目。表は紫、裏は紅。夏に用いる。

バナナ‐プラグ【banana plug】

プラグ1の一種。差し込む部分の中央が膨らんだもの。オーディオ機器のケーブルをスピーカーに繋ぐ時などに用いる。

⇒バナナ【banana・甘蕉】

はな‐なわ【鼻縄】‥ナハ

(→)鼻綱はなづなに同じ。万葉集16「牛にこそ―はくれ」

⇒バナナ‐プラグ【banana plug】

はなな‐づけ【花菜漬】

つぼみの菜の花を浅く塩漬にしたもの。京都産がよく知られ、色の美しさ、独特の風味が賞めでられる。菜の花漬。〈[季]春〉

はな‐なでしこ【花撫子】

襲かさねの色目。表は紫、裏は紅。夏に用いる。

バナナ‐プラグ【banana plug】

プラグ1の一種。差し込む部分の中央が膨らんだもの。オーディオ機器のケーブルをスピーカーに繋ぐ時などに用いる。

⇒バナナ【banana・甘蕉】

はな‐なわ【鼻縄】‥ナハ

(→)鼻綱はなづなに同じ。万葉集16「牛にこそ―はくれ」

⇒バナナ‐プラグ【banana plug】

はなな‐づけ【花菜漬】

つぼみの菜の花を浅く塩漬にしたもの。京都産がよく知られ、色の美しさ、独特の風味が賞めでられる。菜の花漬。〈[季]春〉

はな‐なでしこ【花撫子】

襲かさねの色目。表は紫、裏は紅。夏に用いる。

バナナ‐プラグ【banana plug】

プラグ1の一種。差し込む部分の中央が膨らんだもの。オーディオ機器のケーブルをスピーカーに繋ぐ時などに用いる。

⇒バナナ【banana・甘蕉】

はな‐なわ【鼻縄】‥ナハ

(→)鼻綱はなづなに同じ。万葉集16「牛にこそ―はくれ」

○花に嵐はなにあらし🔗⭐🔉

○花に嵐はなにあらし

世の中は障害が多くなかなか都合よくはゆかないということ。「月に叢雲むらくも花に風」とも。浮世草子、新色五巻書「ぞつとするほど嬉しかりしに、―」

⇒はな【花・華】

はな‐におい【花匂】‥ニホヒ

①花に美しく映えるさま。万葉集20「秋野には今こそ行かめもののふの男女おとこおみなの―見に」

②花のいろつや。花のにおい。

はな‐の‐あに【花の兄】🔗⭐🔉

はな‐の‐あに【花の兄】

(四季の花の中で他の花にさきがけて咲くからいう)梅の雅称。梅暦「時をえがほや―」

はな‐の‐あめ【花の雨】🔗⭐🔉

はな‐の‐あめ【花の雨】

桜の花に降る雨。また、桜の咲くころに降る雨。〈[季]春〉

はな‐の‐いろ【花の色】🔗⭐🔉

はな‐の‐いろ【花の色】

①花の色あい。古今和歌集春「―はうつりにけりな」

②花染の色。拾遺和歌集夏「―に染めし袂の惜しければ」

はな‐の‐うきはし【花の浮橋】🔗⭐🔉

はな‐の‐うきはし【花の浮橋】

花が水に散り敷いたのを橋に見立てていう語。

はな‐の‐うてな【花の台】🔗⭐🔉

はな‐の‐うてな【花の台】

①萼がくの異称。

②(→)「はすのうてな(蓮の台)」に同じ。謡曲、忠度「ただ法の声聞きて、―に座し給へ」

はな‐の‐えん【花の宴】🔗⭐🔉

はな‐の‐えん【花の宴】

①桜・梅・秋草・菊・萩などの花(特に桜)を観ながら催すさかもり。花見の宴。〈[季]春〉。宇津保物語吹上下「かくて八月中の十日のほどにみかど―し給ふ」

②源氏物語の巻名。

③源氏香の名。

はな‐の‐おう【花の王】‥ワウ🔗⭐🔉

はな‐の‐おう【花の王】‥ワウ

牡丹ぼたんの雅称。

はな‐の‐おとと【花の弟】🔗⭐🔉

はな‐の‐おとと【花の弟】

(四季の花の中で最後に咲くからいう)菊の雅称。御室五十首「ももくさの―となりぬればやへやへにのみ見ゆる白菊」

はな‐の‐が【花の賀】🔗⭐🔉

はな‐の‐が【花の賀】

春の花の頃に行う賀の祝い。伊勢物語「春宮の女御の御かたの―」

はな‐の‐かい【花の会】‥クワイ🔗⭐🔉

はな‐の‐かい【花の会】‥クワイ

①花を賞しながら催す茶の会。

②生花いけばなの会。

はな‐の‐かお【花の顔】‥カホ🔗⭐🔉

はな‐の‐かお【花の顔】‥カホ

①花のように美しい顔。源氏物語若紫「まだ見ぬ―を見るかな」

②花の姿。閑院左大将朝光卿集「日たくれば消えやしぬらんうたかたの―をも今朝は見るかな」

はな‐の‐かおばせ【花の顔ばせ】‥カホバセ🔗⭐🔉

はな‐の‐かおばせ【花の顔ばせ】‥カホバセ

花のように美しい顔。はなのかんばせ。

はな‐の‐かがみ【花の鏡】🔗⭐🔉

はな‐の‐かがみ【花の鏡】

池水などに花の影のうつるのを鏡に見立てていう語。古今和歌集春「年をへて―となる水は」

はな‐の‐かげ【花の陰】🔗⭐🔉

はな‐の‐かげ【花の陰】

花の咲いている木の下かげ。〈[季]春〉。古今和歌集序「薪負へる山人の―に休めるが如し」

はな‐の‐かんばせ【花の顔】🔗⭐🔉

はな‐の‐かんばせ【花の顔】

(→)「はなのかおばせ」に同じ。

はな‐の‐き【花の木】🔗⭐🔉

はな‐の‐き【花の木】

①花の咲く木。竹取物語「世の中になき―ども立てり」

②カエデ科の落葉高木。中部日本に稀に産する。幹の高さ約20メートル。葉は浅く3裂。雌雄異株。春、葉に先だって濃紅色の小花を総状花序に密生、木全体が紅く見える。翼果は紅紫色、紅葉も美麗。樹皮または葉を煎じて洗眼に用いる。はなかえで。

③シキミの異称。〈物類称呼〉

はな‐の‐くも【花の雲】🔗⭐🔉

はな‐の‐くも【花の雲】

咲きつらなっている桜の花を雲にたとえていう語。〈[季]春〉。風雅和歌集春「花の雲まに有明の月」

はな‐の‐くんし【花の君子】🔗⭐🔉

はな‐の‐くんし【花の君子】

泥の汚れに染まないハスの花を君子にたとえていう語。君子花。→君子4

はな‐の‐こころ【花の心】🔗⭐🔉

はな‐の‐こころ【花の心】

①花に心があるものとしていう語。後撰和歌集春「―や何いそぐらむ」

②花の風情。枕草子23「春の歌―」

③あだしごころ。うわき。

はな‐の‐ごしょ【花の御所】🔗⭐🔉

はな‐の‐ごしょ【花の御所】

足利義満の邸、室町殿の別称。庭園に多くの花を植えたからいう。

はな‐の‐ころも【花の衣】🔗⭐🔉

はな‐の‐ころも【花の衣】

①はなやかな衣。古今和歌集哀傷「皆人は―になりぬなり」

②花染の衣。拾遺和歌集愚草上「―のまづかへるらん」

③梅の花を鶯の衣に見立てていう語。拾遺和歌集物名「鶯の―もほころびにけり」

はな‐の‐ざ【花の座】🔗⭐🔉

はな‐の‐ざ【花の座】

(→)「花の定座じょうざ」に同じ。

はな‐の‐さいしょう【花の宰相】‥シヤウ🔗⭐🔉

はな‐の‐さいしょう【花の宰相】‥シヤウ

芍薬しゃくやくの雅称。

はな‐の‐さかずき【花の杯・花の盃】‥サカヅキ🔗⭐🔉

はな‐の‐さかずき【花の杯・花の盃】‥サカヅキ

①花見の宴の酒杯。

②盃の美称。

はな‐の‐さきがけ【花の魁】🔗⭐🔉

はな‐の‐さきがけ【花の魁】

他の花に先がけて咲く花。特に、梅の花。

はな‐の‐しずく【花の雫】‥シヅク🔗⭐🔉

はな‐の‐しずく【花の雫】‥シヅク

花から滴り落ちる露。宇津保物語梅花笠「―にぬれたるに」

はな‐の‐したひも【花の下紐】🔗⭐🔉

はな‐の‐したひも【花の下紐】

花のつぼみを下紐にたとえていう語。花の紐。新古今和歌集春「ふして思ひおきて詠ながむる春雨に―いかでとくらむ」

はな‐の‐したぶし【花の下臥し】🔗⭐🔉

はな‐の‐したぶし【花の下臥し】

花の下陰に寝ること。桜の花の下に寝ること。

○鼻の下を伸ばすはなのしたをのばす

女にあまい様子をする。女色に迷っている様子にいう。鼻の下を長くする。

⇒はな‐の‐した【鼻の下】

はな‐の‐しまき【花のしまき】🔗⭐🔉

はな‐の‐しまき【花のしまき】

花を吹きまくる風。花を吹き散らす風。夫木和歌抄4「―の波高く見ゆ」

はな‐の‐じょうざ【花の定座】‥ヂヤウ‥🔗⭐🔉

はな‐の‐じょうざ【花の定座】‥ヂヤウ‥

俳諧の1巻中、花をよみこむべきところ。百韻では初折・二の折・三の折は裏の13句目、名残の裏の7句目。歌仙では初裏の11句目、名残の裏の5句目。花の座。

はな‐の‐すがた【花の姿】🔗⭐🔉

はな‐の‐すがた【花の姿】

①花のありさま。花の様子。〈[季]春〉。古今和歌集雑体「―ぞ見えかくれする」

②花のように美しい姿。拾玉集1「―もしぼまざるらむ」

はな‐の‐そで【花の袖】🔗⭐🔉

はな‐の‐そで【花の袖】

①桜色に染めた袖。花染めの袖。

②美しい袖。特に、花見に着る女の晴着の袖。〈[季]春〉

③花を衣の袖にたとえていう語。

はな‐の‐たもと【花の袂】🔗⭐🔉

はな‐の‐たもと【花の袂】

①はなやかな衣服。古今和歌集哀傷「みな人は―になりぬなり」

②花染めの袂。御堂関白集「―もただならぬかな」

③花を袂に見立てていう語。〈[季]春〉。拾遺和歌集秋「をみなへし―ぞ露けかりける」

はな‐の‐たより【花の便り】🔗⭐🔉

はな‐の‐たより【花の便り】

①花が咲いたついで。花のおり。拾遺和歌集春「問ふ人もあらじと思ひし山里に―に人め見るかな」

②花が咲いた知らせ。花だより。

はな‐の‐つゆ【花の露】🔗⭐🔉

はな‐の‐つゆ【花の露】

①花の上におく露。

②薔薇の花を蒸留してつくった芳香ある水。薔薇水。(和訓栞)

③江戸時代、女性用の上等の鬢付油びんつけあぶらの名。のち、化粧水の名にも使われた。好色一代男3「鼈甲のさし櫛、―といふ物もしりて」

はな‐の‐てら【花の寺】🔗⭐🔉

はな‐の‐てら【花の寺】

勝持寺しょうじじの俗称。

はな‐の‐とう【花の塔】‥タフ🔗⭐🔉

はな‐の‐とう【花の塔】‥タフ

京阪地方で、4月8日つつじおよび新花を竿の先につけて家々に立てるもの。〈[季]春〉

はな‐の‐とう【花の頭】🔗⭐🔉

はな‐の‐とう【花の頭】

東海・近畿地方の神社で行われる豊年を祈る祭。頭屋から花を出して飾る予祝あるいは年占の行事がある。特に、旧暦4月8日(現在は5月8日)熱田神宮で行われる「花の撓とう」は名高い。

はな‐の‐ときわ【花の常磐】‥トキハ🔗⭐🔉

はな‐の‐ときわ【花の常磐】‥トキハ

花が永遠に美しく咲いていること。後撰和歌集春「―もありとみるべく」

はな‐の‐とざし【花の扃】🔗⭐🔉

はな‐の‐とざし【花の扃】

咲きこめた花をとざしにたとえていう語。花に囲まれた家。はなのとぼそ。

はな‐の‐とぼそ【花の枢】🔗⭐🔉

はな‐の‐とぼそ【花の枢】

(→)「はなのとざし」に同じ。

はな‐の‐なみ【花の波】🔗⭐🔉

はな‐の‐なみ【花の波】

①花の散りうかぶ波。

②花のたくさん咲いているさまを波に見立てていう語。

はな‐の‐はる【花の春】🔗⭐🔉

はな‐の‐はる【花の春】

①花の咲く春。

②新年の美称。「薦こもを着て誰人たれびといます―」(芭蕉)

はな‐の‐ひも【花の紐】🔗⭐🔉

はな‐の‐ひも【花の紐】

(→)「花の下紐」に同じ。古今和歌集秋「百草ももくさの―とく秋の野に」

はな‐の‐ふすま【花の衾】🔗⭐🔉

はな‐の‐ふすま【花の衾】

花が身に降りかかるのを夜具に見立てていう語。山家集「―を着する春風」

はな‐の‐ふぶき【花の吹雪】🔗⭐🔉

はな‐の‐ふぶき【花の吹雪】

花の乱れ散るさまを吹雪に見立てていう語。はなふぶき。

はな‐の‐ふぼ【花の父母】🔗⭐🔉

はな‐の‐ふぼ【花の父母】

雨露が草木をうるおし養うのを、父母に見立てていう語。はなのぶも。和漢朗詠集「養ひ得てはおのづから―たり」

はな‐の‐ぼうし【花の帽子】🔗⭐🔉

はな‐の‐ぼうし【花の帽子】

花色のかぶりもの。僧尼が用いる。浄瑠璃、五十年忌歌念仏「年忌の手向草―に修行の笠」

はな‐の‐まく【花の幕】🔗⭐🔉

はな‐の‐まく【花の幕】

花見の宴に張りまわす幕。花見幕。〈[季]春〉

はな‐の‐まる【花の丸】🔗⭐🔉

はな‐の‐まる【花の丸】

丸く図案化した花模様。

はな‐の‐みやこ【花の都】🔗⭐🔉

はな‐の‐みやこ【花の都】

都の美称。繁華なみやこ。また、花の盛りの都。源氏物語須磨「―を立ち返り見よ」。後拾遺和歌集春「にほふらむ―のさびしくて」

はな‐の‐もと【花の下・花の本】🔗⭐🔉

はな‐の‐もと【花の下・花の本】

①花の咲いている木の下。後撰和歌集春「鶯の鳴きつる声にさそはれて―にぞ我は来にける」

②室町・江戸時代、連歌・俳諧の宗匠の称号。花の下で行われた連歌の権威者が次第に公認され、一時代に一人を限り朝廷から許されるようになった。

③名誉ある第一人者。甲陽軍鑑6「両大将を弓矢の―に申す」

はな‐の‐やど【花の宿】🔗⭐🔉

はな‐の‐やど【花の宿】

花のたくさん咲いている家。花のある宿所。〈[季]春〉。新古今和歌集春「思ふどちそこともしらず行き暮れぬ―かせ野辺の鶯」

はな‐の‐ゆき【花の雪】🔗⭐🔉

はな‐の‐ゆき【花の雪】

①白く咲いた花を雪に見立てていう語。

②香の一つ。質は伽羅きゃら。

はな‐の‐よっか【花の四日】🔗⭐🔉

はな‐の‐よっか【花の四日】

(岡山県地方で)3月4日のこと。この日に山遊びをする。→花散らし

○花は折りたし梢は高しはなはおりたしこずえはたかし🔗⭐🔉

○花は折りたし梢は高しはなはおりたしこずえはたかし

ほしいけれども、手に入れる方法が見つからないこと。世の中はとかくままならないものだというたとえ。

⇒はな【花・華】

○花は桜木、人は武士はなはさくらぎひとはぶし🔗⭐🔉

○花は桜木、人は武士はなはさくらぎひとはぶし

花の中で桜が最もすぐれているように、人の中では武士がすぐれている意。

⇒はな【花・華】

はな‐ばさみ【花鋏】

花や枝を切るのに用いる鋏。

はな‐はしどい【花はしどい】

〔植〕リラの別称。

ハナ‐はじめ【ハナ肇】

タレント・俳優。本名、野々山定夫。東京生れ。コミック‐バンド「クレージー‐キャッツ」のリーダーとして活躍。(1930〜1993)

はな‐ばしら【鼻柱】

①鼻の左右の孔を分ける隔壁。はなのしょうじ。〈倭名類聚鈔3〉

②鼻筋。鼻梁。炭俵「初雪の見事や馬の―」(利牛)

③張り合う気持。向う気。はなっぱしら。「―を折る」

はな‐はずかし・い【花恥かしい】‥ハヅカシイ

〔形〕

花もはじらうほど、ういういしく美しい。「―・い年頃」

はなはだ【甚だ】

〔副〕

程度が著しいこと。たいそう。非常に。万葉集7「―も降らぬ雨ゆゑ」。「―迷惑な話」

⇒はなはだ‐もって【甚だ以て】

はな‐ばたけ【花畑】

草花を栽培する畑。→お花畑

はなばたけ‐きょうじょう【花畠教場】‥ケウヂヤウ

岡山藩の藩校。1641年(寛永18)藩主池田光政の創立。

はなはだし・い【甚だしい】

〔形〕[文]はなはだ・し(シク)

普通の程度をこえている。はげしい。蜻蛉日記下「かしこまりを―・しう置きたれば」。「非常識も―・い」「―・く不利な条件」

はなはだ‐もって【甚だ以て】

「はなはだ」を強めた言い方。

⇒はなはだ【甚だ】

はな‐ばち【花蜂】

ハチの一群で、幼虫の食物として花粉と花蜜を集めるもの。ミツバチもこの類に属する。体に毛が密生し、花粉を集めるのに役立つ。

トラマルハナバチ

提供:ネイチャー・プロダクション

はな‐ばちす【花蓮】

花の咲いた蓮。古事記下「入江のはちす―」

はな‐はな‐あそび【鼻鼻遊び】

児童の遊戯の一つ。向き合った二人が互いに鼻頭に指を当てていて、一方が「鼻、鼻、目」といって目を指すと、他方は違った所、口とか耳とかを指し、相手と同じ場所を指したら負けとなる。

はなばなし・い【花花しい・華華しい】

〔形〕[文]はなばな・し(シク)

はなやかである。はでやかである。みごとである。十訓抄「心ばへもてしづめぬ人は、何事も―・しく、けしからぬなり」。「―・い活躍」

はなばなしきいちぞく【華々しき一族】

森本薫の戯曲。1935年発表。50年初演。遊戯的な恋愛感覚を描き、主演の杉村春子のヒット作。

はなばな‐と【花花と・華華と】

〔副〕

はなやかに。みごとに。立派に。枕草子35「色合ひの―いみじうにほひあざやかなるに」

はな‐ばちす【花蓮】

花の咲いた蓮。古事記下「入江のはちす―」

はな‐はな‐あそび【鼻鼻遊び】

児童の遊戯の一つ。向き合った二人が互いに鼻頭に指を当てていて、一方が「鼻、鼻、目」といって目を指すと、他方は違った所、口とか耳とかを指し、相手と同じ場所を指したら負けとなる。

はなばなし・い【花花しい・華華しい】

〔形〕[文]はなばな・し(シク)

はなやかである。はでやかである。みごとである。十訓抄「心ばへもてしづめぬ人は、何事も―・しく、けしからぬなり」。「―・い活躍」

はなばなしきいちぞく【華々しき一族】

森本薫の戯曲。1935年発表。50年初演。遊戯的な恋愛感覚を描き、主演の杉村春子のヒット作。

はなばな‐と【花花と・華華と】

〔副〕

はなやかに。みごとに。立派に。枕草子35「色合ひの―いみじうにほひあざやかなるに」

はな‐ばちす【花蓮】

花の咲いた蓮。古事記下「入江のはちす―」

はな‐はな‐あそび【鼻鼻遊び】

児童の遊戯の一つ。向き合った二人が互いに鼻頭に指を当てていて、一方が「鼻、鼻、目」といって目を指すと、他方は違った所、口とか耳とかを指し、相手と同じ場所を指したら負けとなる。

はなばなし・い【花花しい・華華しい】

〔形〕[文]はなばな・し(シク)

はなやかである。はでやかである。みごとである。十訓抄「心ばへもてしづめぬ人は、何事も―・しく、けしからぬなり」。「―・い活躍」

はなばなしきいちぞく【華々しき一族】

森本薫の戯曲。1935年発表。50年初演。遊戯的な恋愛感覚を描き、主演の杉村春子のヒット作。

はなばな‐と【花花と・華華と】

〔副〕

はなやかに。みごとに。立派に。枕草子35「色合ひの―いみじうにほひあざやかなるに」

はな‐ばちす【花蓮】

花の咲いた蓮。古事記下「入江のはちす―」

はな‐はな‐あそび【鼻鼻遊び】

児童の遊戯の一つ。向き合った二人が互いに鼻頭に指を当てていて、一方が「鼻、鼻、目」といって目を指すと、他方は違った所、口とか耳とかを指し、相手と同じ場所を指したら負けとなる。

はなばなし・い【花花しい・華華しい】

〔形〕[文]はなばな・し(シク)

はなやかである。はでやかである。みごとである。十訓抄「心ばへもてしづめぬ人は、何事も―・しく、けしからぬなり」。「―・い活躍」

はなばなしきいちぞく【華々しき一族】

森本薫の戯曲。1935年発表。50年初演。遊戯的な恋愛感覚を描き、主演の杉村春子のヒット作。

はなばな‐と【花花と・華華と】

〔副〕

はなやかに。みごとに。立派に。枕草子35「色合ひの―いみじうにほひあざやかなるに」

はな‐はしどい【花はしどい】🔗⭐🔉

はな‐はしどい【花はしどい】

〔植〕リラの別称。

はなばなし・い【花花しい・華華しい】🔗⭐🔉

はなばなし・い【花花しい・華華しい】

〔形〕[文]はなばな・し(シク)

はなやかである。はでやかである。みごとである。十訓抄「心ばへもてしづめぬ人は、何事も―・しく、けしからぬなり」。「―・い活躍」

はなばな‐と【花花と・華華と】🔗⭐🔉

はなばな‐と【花花と・華華と】

〔副〕

はなやかに。みごとに。立派に。枕草子35「色合ひの―いみじうにほひあざやかなるに」

○花は根に鳥は故巣にはなはねにとりふるすに

木に咲いた花は根もとに落ち散ってそのこやしとなり、空を飛ぶ鳥は巣にかえる。物はみなその本に帰ることのたとえ。

⇒はな【花・華】

○花は根に鳥は故巣にはなはねにとりふるすに🔗⭐🔉

○花は根に鳥は故巣にはなはねにとりふるすに

木に咲いた花は根もとに落ち散ってそのこやしとなり、空を飛ぶ鳥は巣にかえる。物はみなその本に帰ることのたとえ。

⇒はな【花・華】

はな‐ばん【端番】

①最初の当番。

②歌舞伎劇場の出方で、順番に木戸の前に出て客を場内に案内するもの。

はな‐び【花火・煙火】

黒色火薬に発色剤をまぜて筒につめ、または玉としたもの。点火して破裂・燃焼させ、光・色・爆音などを楽しむ。通信にも用いた。張筒から空中に放つ打上花火、装置して物の形を見せる仕掛花火、子供の玩具とする線香花火など種類が多い。〈[季]夏〉。御湯殿上日記「一条殿より―参る」

花火

撮影:関戸 勇

花火

提供:NHK

⇒はなび‐せんこう【花火線香】

はな‐びえ【花冷え】

桜の咲く頃に寒さがもどって冷え込むこと。〈[季]春〉

はな‐びし【花菱】

(唐花菱の略)紋所の名。4弁の唐花を菱形に配したもの。花菱を四つ組み合わせたものを四花菱よつはなびしという。→幸菱さいわいびし。

花菱

花火

提供:NHK

⇒はなび‐せんこう【花火線香】

はな‐びえ【花冷え】

桜の咲く頃に寒さがもどって冷え込むこと。〈[季]春〉

はな‐びし【花菱】

(唐花菱の略)紋所の名。4弁の唐花を菱形に配したもの。花菱を四つ組み合わせたものを四花菱よつはなびしという。→幸菱さいわいびし。

花菱

⇒はなびし‐そう【花菱草】

はなびし‐アチャコ【花菱アチャコ】

漫才師・俳優。本名、藤木徳郎。福井県生れ。横山エンタツとのコンビで漫才がヒット。ラジオドラマ・映画・舞台でも活躍。(1897〜1974)

はな‐ひじき【花肘木】‥ヒヂ‥

絵様・刳形くりかたのついた装飾的な肘木。

はなびし‐そう【花菱草】‥サウ

ケシ科の多年草で園芸上は一年草。カリフォルニア原産。高さ約30センチメートル。葉は糸状に細裂して柔らかく、白色を帯びる。初夏、ケシに似た橙黄色の花を開く。花弁は4枚で花菱紋に似る。八重咲の園芸品種もある。観賞用。金英花きんえいか。カリフォルニア‐ポピー。〈[季]夏〉

ハナビシソウ

提供:OPO

⇒はなびし‐そう【花菱草】

はなびし‐アチャコ【花菱アチャコ】

漫才師・俳優。本名、藤木徳郎。福井県生れ。横山エンタツとのコンビで漫才がヒット。ラジオドラマ・映画・舞台でも活躍。(1897〜1974)

はな‐ひじき【花肘木】‥ヒヂ‥

絵様・刳形くりかたのついた装飾的な肘木。

はなびし‐そう【花菱草】‥サウ

ケシ科の多年草で園芸上は一年草。カリフォルニア原産。高さ約30センチメートル。葉は糸状に細裂して柔らかく、白色を帯びる。初夏、ケシに似た橙黄色の花を開く。花弁は4枚で花菱紋に似る。八重咲の園芸品種もある。観賞用。金英花きんえいか。カリフォルニア‐ポピー。〈[季]夏〉

ハナビシソウ

提供:OPO

⇒はな‐びし【花菱】

⇒はな‐びし【花菱】

花火

提供:NHK

⇒はなび‐せんこう【花火線香】

はな‐びえ【花冷え】

桜の咲く頃に寒さがもどって冷え込むこと。〈[季]春〉

はな‐びし【花菱】

(唐花菱の略)紋所の名。4弁の唐花を菱形に配したもの。花菱を四つ組み合わせたものを四花菱よつはなびしという。→幸菱さいわいびし。

花菱

花火

提供:NHK

⇒はなび‐せんこう【花火線香】

はな‐びえ【花冷え】

桜の咲く頃に寒さがもどって冷え込むこと。〈[季]春〉

はな‐びし【花菱】

(唐花菱の略)紋所の名。4弁の唐花を菱形に配したもの。花菱を四つ組み合わせたものを四花菱よつはなびしという。→幸菱さいわいびし。

花菱

⇒はなびし‐そう【花菱草】

はなびし‐アチャコ【花菱アチャコ】

漫才師・俳優。本名、藤木徳郎。福井県生れ。横山エンタツとのコンビで漫才がヒット。ラジオドラマ・映画・舞台でも活躍。(1897〜1974)

はな‐ひじき【花肘木】‥ヒヂ‥

絵様・刳形くりかたのついた装飾的な肘木。

はなびし‐そう【花菱草】‥サウ

ケシ科の多年草で園芸上は一年草。カリフォルニア原産。高さ約30センチメートル。葉は糸状に細裂して柔らかく、白色を帯びる。初夏、ケシに似た橙黄色の花を開く。花弁は4枚で花菱紋に似る。八重咲の園芸品種もある。観賞用。金英花きんえいか。カリフォルニア‐ポピー。〈[季]夏〉

ハナビシソウ

提供:OPO

⇒はなびし‐そう【花菱草】

はなびし‐アチャコ【花菱アチャコ】

漫才師・俳優。本名、藤木徳郎。福井県生れ。横山エンタツとのコンビで漫才がヒット。ラジオドラマ・映画・舞台でも活躍。(1897〜1974)

はな‐ひじき【花肘木】‥ヒヂ‥

絵様・刳形くりかたのついた装飾的な肘木。

はなびし‐そう【花菱草】‥サウ

ケシ科の多年草で園芸上は一年草。カリフォルニア原産。高さ約30センチメートル。葉は糸状に細裂して柔らかく、白色を帯びる。初夏、ケシに似た橙黄色の花を開く。花弁は4枚で花菱紋に似る。八重咲の園芸品種もある。観賞用。金英花きんえいか。カリフォルニア‐ポピー。〈[季]夏〉

ハナビシソウ

提供:OPO

⇒はな‐びし【花菱】

⇒はな‐びし【花菱】

はな‐め・く【花めく】🔗⭐🔉

はな‐め・く【花めく】

〔自四〕

①はなやかに見える。花やぐ。為忠百首「―・きつきむ賀茂の御祭」

②時めく。時節にあって栄える。唐物語「時にあひて―・かせ給ふ后おはしましけり」

○鼻も動かさずはなもうごかさず

取りすました顔つきの形容。傾城禁短気「―に手のよいぬけ句を仰せらるる」

⇒はな【鼻】

○花も恥じらうはなもはじらう🔗⭐🔉

○花も恥じらうはなもはじらう

(花もひけ目を感ずるの意)若い女性の美しさの形容。「―17歳」

⇒はな【花・華】

○花も実も有るはなもみもある🔗⭐🔉

○花も実も有るはなもみもある

外観も美しく、内容も充実していること。名実兼備するさま。

⇒はな【花・華】

はな‐もも【花桃】

桃の園芸品種。庭木・切花用として栽植される落葉低木。花弁は八重咲、濃紅色または純白。果実は小形。

ハナモモ

撮影:関戸 勇

はな‐もよい【花催い】‥モヨヒ

桜の花が咲きそうなけはい。

はな‐もよう【花模様】‥ヤウ

①花形の模様。

②美しい模様。

はな‐もり【花守】

花を守るもの。花の番人。〈[季]春〉。夫木和歌抄11「あなことごとし―の」

はなもり【花森】

姓氏の一つ。

⇒はなもり‐やすじ【花森安治】

はなもり‐やすじ【花森安治】‥ヂ

ジャーナリスト。神戸市生れ。東大卒。第二次大戦中、大政翼賛会で戦争宣伝に関与。戦後、庶民の生活雑誌「暮しの手帖」を創刊・編集。(1911〜1978)

⇒はなもり【花森】

はな‐や

祭の精進屋または御旅所おたびしょ。

はな‐や【花屋】

花を売る店、または人。

⇒はなや‐の‐やなぎ【花屋の柳】

はな‐やか【花やか・華やか】

①花のように美しいさま。はでで美しいさま。きらびやか。万葉集12「紫の綵色しみのかつらの―に」。源氏物語空蝉「まみ口つきいと愛敬づき―なるかたちなり」。「―な装い」

②きわだってあざやかなさま。まぎれなく、はっきりとしたさま。枕草子82「なにがしさぶらふと、いと―に言ふ」

③はなばなしく栄えているさま。勢力などの盛んであるさま。活動のめざましいさま。源氏物語桐壺「世の覚え―なる御方々にも劣らず」。「軍閥―なりしころ」

はなやぎ【花柳】

日本舞踊花柳流の芸姓。

⇒はなやぎ‐じゅすけ【花柳寿輔】

⇒はなやぎ‐しょうたろう【花柳章太郎】

⇒はなやぎ‐りゅう【花柳流】

はなやぎ‐じゅすけ【花柳寿輔】

日本舞踊の花柳流の家元。初世は江戸の人。4世西川扇蔵に学び、1849年(嘉永2)花柳流を創始。歌舞伎舞踊の振付師として重きをなした。(1821〜1903)

⇒はなやぎ【花柳】

はなやぎ‐しょうたろう【花柳章太郎】‥シヤウ‥ラウ

新派俳優。本姓、青山。東京日本橋の生れ。喜多村緑郎門下の名女形。1921年(大正10)新劇座、39年新生新派を結成。当り役は「婦系図おんなけいず」のお蔦や「滝の白糸」など。(1894〜1965)

⇒はなやぎ【花柳】

はなやぎ‐りゅう【花柳流】‥リウ

日本舞踊の一流派。初世花柳寿輔が1849年(嘉永2)に創始。

⇒はなやぎ【花柳】

はな‐や・ぐ【花やぐ・華やぐ】

〔自五〕

①はなやかになる。はなばなしくなる。はでになる。源氏物語柏木「なほ―・ぎたる所つきて」

②時めき栄える。大鏡頼忠「時の一の人の御孫にて、えもいはず―・ぎ給ひしに」

はな‐やくしゃ【花役者】

人気のある役者。はながたやくしゃ。

はな‐やさい【花椰菜】

(→)カリフラワーに同じ。

はな‐やしき【花屋敷】

①多くの花樹を栽培して人の観覧に供する庭園。

②(現在「花やしき」)東京都旧浅草公園にある遊園地。森田草平、扉「二人はやがて―の前から観音堂の後ろの広場へ出た」

はな‐やすり【花鑢】

ハナヤスリ科の落葉性シダ。原野に自生。短く直立した根茎から卵状長楕円形の1葉を出す。葉上から線状葉を分出し、先端にやすりに似た胞子嚢を穂状につける。近縁種が多い。

はな‐やなぎ【花柳】

襲かさねの色目。表は白、裏は青。春に用いる。

はなやにっき【花屋日記】

日記。2冊。「芭蕉翁反古文ばしょうおうほごぶみ」(僧文暁編、花屋庵奇淵校、1810年刊)を天保の複刻本で改題したもの。芭蕉の旅行・病中・終焉・葬送に関する門人の手記・物語および書簡を収めるが、実は偽作。

はなや‐の‐やなぎ【花屋の柳】

江戸時代、看板として花屋のかどさきに植えた柳。東海道中膝栗毛3「―ぢやアあるめへし、いつまで人のかどに立つても居られめへ」

⇒はな‐や【花屋】

はな‐やまぶき【花山吹】

襲かさねの色目。表は薄朽葉、裏は黄、あるいは中倍なかべに白を入れる。女房の襲には上から下まで山吹色を重ね、単ひとえを青くする。夕山吹。

はな‐ゆ【花柚】

ユズの一種。その花・莟つぼみ・皮の切片を酒や汁に入れ、芳香を珍重する。小柚。好色一代男3「たばね牛房ごぼうに―などさげて」

はな‐よてん【花四天】

歌舞伎で、所作事の立回りに取巻きに出る捕手とりての役。摺込の色四天いろよてんを着、赤い鉢巻・手甲・脚絆・襷をして花枝や花槍を持つ。

はな‐よめ【花嫁】

結婚したばかりのよめ。新婦。にいよめ。↔花婿。

⇒はなよめ‐ご【花嫁御】

⇒はなよめ‐ごりょう【花嫁御寮】

はなよめ‐ご【花嫁御】

花嫁の尊敬語。

⇒はな‐よめ【花嫁】

はなよめ‐ごりょう【花嫁御寮】‥レウ

(→)花嫁御に同じ。→御寮

⇒はな‐よめ【花嫁】

はな‐もよい【花催い】‥モヨヒ

桜の花が咲きそうなけはい。

はな‐もよう【花模様】‥ヤウ

①花形の模様。

②美しい模様。

はな‐もり【花守】

花を守るもの。花の番人。〈[季]春〉。夫木和歌抄11「あなことごとし―の」

はなもり【花森】

姓氏の一つ。

⇒はなもり‐やすじ【花森安治】

はなもり‐やすじ【花森安治】‥ヂ

ジャーナリスト。神戸市生れ。東大卒。第二次大戦中、大政翼賛会で戦争宣伝に関与。戦後、庶民の生活雑誌「暮しの手帖」を創刊・編集。(1911〜1978)

⇒はなもり【花森】

はな‐や

祭の精進屋または御旅所おたびしょ。

はな‐や【花屋】

花を売る店、または人。

⇒はなや‐の‐やなぎ【花屋の柳】

はな‐やか【花やか・華やか】

①花のように美しいさま。はでで美しいさま。きらびやか。万葉集12「紫の綵色しみのかつらの―に」。源氏物語空蝉「まみ口つきいと愛敬づき―なるかたちなり」。「―な装い」

②きわだってあざやかなさま。まぎれなく、はっきりとしたさま。枕草子82「なにがしさぶらふと、いと―に言ふ」

③はなばなしく栄えているさま。勢力などの盛んであるさま。活動のめざましいさま。源氏物語桐壺「世の覚え―なる御方々にも劣らず」。「軍閥―なりしころ」

はなやぎ【花柳】

日本舞踊花柳流の芸姓。

⇒はなやぎ‐じゅすけ【花柳寿輔】

⇒はなやぎ‐しょうたろう【花柳章太郎】

⇒はなやぎ‐りゅう【花柳流】

はなやぎ‐じゅすけ【花柳寿輔】

日本舞踊の花柳流の家元。初世は江戸の人。4世西川扇蔵に学び、1849年(嘉永2)花柳流を創始。歌舞伎舞踊の振付師として重きをなした。(1821〜1903)

⇒はなやぎ【花柳】

はなやぎ‐しょうたろう【花柳章太郎】‥シヤウ‥ラウ

新派俳優。本姓、青山。東京日本橋の生れ。喜多村緑郎門下の名女形。1921年(大正10)新劇座、39年新生新派を結成。当り役は「婦系図おんなけいず」のお蔦や「滝の白糸」など。(1894〜1965)

⇒はなやぎ【花柳】

はなやぎ‐りゅう【花柳流】‥リウ

日本舞踊の一流派。初世花柳寿輔が1849年(嘉永2)に創始。

⇒はなやぎ【花柳】

はな‐や・ぐ【花やぐ・華やぐ】

〔自五〕

①はなやかになる。はなばなしくなる。はでになる。源氏物語柏木「なほ―・ぎたる所つきて」

②時めき栄える。大鏡頼忠「時の一の人の御孫にて、えもいはず―・ぎ給ひしに」

はな‐やくしゃ【花役者】

人気のある役者。はながたやくしゃ。

はな‐やさい【花椰菜】

(→)カリフラワーに同じ。

はな‐やしき【花屋敷】

①多くの花樹を栽培して人の観覧に供する庭園。

②(現在「花やしき」)東京都旧浅草公園にある遊園地。森田草平、扉「二人はやがて―の前から観音堂の後ろの広場へ出た」

はな‐やすり【花鑢】

ハナヤスリ科の落葉性シダ。原野に自生。短く直立した根茎から卵状長楕円形の1葉を出す。葉上から線状葉を分出し、先端にやすりに似た胞子嚢を穂状につける。近縁種が多い。

はな‐やなぎ【花柳】

襲かさねの色目。表は白、裏は青。春に用いる。

はなやにっき【花屋日記】

日記。2冊。「芭蕉翁反古文ばしょうおうほごぶみ」(僧文暁編、花屋庵奇淵校、1810年刊)を天保の複刻本で改題したもの。芭蕉の旅行・病中・終焉・葬送に関する門人の手記・物語および書簡を収めるが、実は偽作。

はなや‐の‐やなぎ【花屋の柳】

江戸時代、看板として花屋のかどさきに植えた柳。東海道中膝栗毛3「―ぢやアあるめへし、いつまで人のかどに立つても居られめへ」

⇒はな‐や【花屋】

はな‐やまぶき【花山吹】

襲かさねの色目。表は薄朽葉、裏は黄、あるいは中倍なかべに白を入れる。女房の襲には上から下まで山吹色を重ね、単ひとえを青くする。夕山吹。

はな‐ゆ【花柚】

ユズの一種。その花・莟つぼみ・皮の切片を酒や汁に入れ、芳香を珍重する。小柚。好色一代男3「たばね牛房ごぼうに―などさげて」

はな‐よてん【花四天】

歌舞伎で、所作事の立回りに取巻きに出る捕手とりての役。摺込の色四天いろよてんを着、赤い鉢巻・手甲・脚絆・襷をして花枝や花槍を持つ。

はな‐よめ【花嫁】

結婚したばかりのよめ。新婦。にいよめ。↔花婿。

⇒はなよめ‐ご【花嫁御】

⇒はなよめ‐ごりょう【花嫁御寮】

はなよめ‐ご【花嫁御】

花嫁の尊敬語。

⇒はな‐よめ【花嫁】

はなよめ‐ごりょう【花嫁御寮】‥レウ

(→)花嫁御に同じ。→御寮

⇒はな‐よめ【花嫁】

はな‐もよい【花催い】‥モヨヒ

桜の花が咲きそうなけはい。

はな‐もよう【花模様】‥ヤウ

①花形の模様。

②美しい模様。

はな‐もり【花守】

花を守るもの。花の番人。〈[季]春〉。夫木和歌抄11「あなことごとし―の」

はなもり【花森】

姓氏の一つ。

⇒はなもり‐やすじ【花森安治】

はなもり‐やすじ【花森安治】‥ヂ

ジャーナリスト。神戸市生れ。東大卒。第二次大戦中、大政翼賛会で戦争宣伝に関与。戦後、庶民の生活雑誌「暮しの手帖」を創刊・編集。(1911〜1978)

⇒はなもり【花森】

はな‐や

祭の精進屋または御旅所おたびしょ。

はな‐や【花屋】

花を売る店、または人。

⇒はなや‐の‐やなぎ【花屋の柳】

はな‐やか【花やか・華やか】

①花のように美しいさま。はでで美しいさま。きらびやか。万葉集12「紫の綵色しみのかつらの―に」。源氏物語空蝉「まみ口つきいと愛敬づき―なるかたちなり」。「―な装い」

②きわだってあざやかなさま。まぎれなく、はっきりとしたさま。枕草子82「なにがしさぶらふと、いと―に言ふ」

③はなばなしく栄えているさま。勢力などの盛んであるさま。活動のめざましいさま。源氏物語桐壺「世の覚え―なる御方々にも劣らず」。「軍閥―なりしころ」

はなやぎ【花柳】

日本舞踊花柳流の芸姓。

⇒はなやぎ‐じゅすけ【花柳寿輔】

⇒はなやぎ‐しょうたろう【花柳章太郎】

⇒はなやぎ‐りゅう【花柳流】

はなやぎ‐じゅすけ【花柳寿輔】

日本舞踊の花柳流の家元。初世は江戸の人。4世西川扇蔵に学び、1849年(嘉永2)花柳流を創始。歌舞伎舞踊の振付師として重きをなした。(1821〜1903)

⇒はなやぎ【花柳】

はなやぎ‐しょうたろう【花柳章太郎】‥シヤウ‥ラウ

新派俳優。本姓、青山。東京日本橋の生れ。喜多村緑郎門下の名女形。1921年(大正10)新劇座、39年新生新派を結成。当り役は「婦系図おんなけいず」のお蔦や「滝の白糸」など。(1894〜1965)

⇒はなやぎ【花柳】

はなやぎ‐りゅう【花柳流】‥リウ

日本舞踊の一流派。初世花柳寿輔が1849年(嘉永2)に創始。

⇒はなやぎ【花柳】

はな‐や・ぐ【花やぐ・華やぐ】

〔自五〕

①はなやかになる。はなばなしくなる。はでになる。源氏物語柏木「なほ―・ぎたる所つきて」

②時めき栄える。大鏡頼忠「時の一の人の御孫にて、えもいはず―・ぎ給ひしに」

はな‐やくしゃ【花役者】

人気のある役者。はながたやくしゃ。

はな‐やさい【花椰菜】

(→)カリフラワーに同じ。

はな‐やしき【花屋敷】

①多くの花樹を栽培して人の観覧に供する庭園。

②(現在「花やしき」)東京都旧浅草公園にある遊園地。森田草平、扉「二人はやがて―の前から観音堂の後ろの広場へ出た」

はな‐やすり【花鑢】

ハナヤスリ科の落葉性シダ。原野に自生。短く直立した根茎から卵状長楕円形の1葉を出す。葉上から線状葉を分出し、先端にやすりに似た胞子嚢を穂状につける。近縁種が多い。

はな‐やなぎ【花柳】

襲かさねの色目。表は白、裏は青。春に用いる。

はなやにっき【花屋日記】

日記。2冊。「芭蕉翁反古文ばしょうおうほごぶみ」(僧文暁編、花屋庵奇淵校、1810年刊)を天保の複刻本で改題したもの。芭蕉の旅行・病中・終焉・葬送に関する門人の手記・物語および書簡を収めるが、実は偽作。

はなや‐の‐やなぎ【花屋の柳】

江戸時代、看板として花屋のかどさきに植えた柳。東海道中膝栗毛3「―ぢやアあるめへし、いつまで人のかどに立つても居られめへ」

⇒はな‐や【花屋】

はな‐やまぶき【花山吹】

襲かさねの色目。表は薄朽葉、裏は黄、あるいは中倍なかべに白を入れる。女房の襲には上から下まで山吹色を重ね、単ひとえを青くする。夕山吹。

はな‐ゆ【花柚】

ユズの一種。その花・莟つぼみ・皮の切片を酒や汁に入れ、芳香を珍重する。小柚。好色一代男3「たばね牛房ごぼうに―などさげて」

はな‐よてん【花四天】

歌舞伎で、所作事の立回りに取巻きに出る捕手とりての役。摺込の色四天いろよてんを着、赤い鉢巻・手甲・脚絆・襷をして花枝や花槍を持つ。

はな‐よめ【花嫁】

結婚したばかりのよめ。新婦。にいよめ。↔花婿。

⇒はなよめ‐ご【花嫁御】

⇒はなよめ‐ごりょう【花嫁御寮】

はなよめ‐ご【花嫁御】

花嫁の尊敬語。

⇒はな‐よめ【花嫁】

はなよめ‐ごりょう【花嫁御寮】‥レウ

(→)花嫁御に同じ。→御寮

⇒はな‐よめ【花嫁】

はな‐もよい【花催い】‥モヨヒ

桜の花が咲きそうなけはい。

はな‐もよう【花模様】‥ヤウ

①花形の模様。

②美しい模様。

はな‐もり【花守】

花を守るもの。花の番人。〈[季]春〉。夫木和歌抄11「あなことごとし―の」

はなもり【花森】

姓氏の一つ。

⇒はなもり‐やすじ【花森安治】

はなもり‐やすじ【花森安治】‥ヂ

ジャーナリスト。神戸市生れ。東大卒。第二次大戦中、大政翼賛会で戦争宣伝に関与。戦後、庶民の生活雑誌「暮しの手帖」を創刊・編集。(1911〜1978)

⇒はなもり【花森】

はな‐や

祭の精進屋または御旅所おたびしょ。

はな‐や【花屋】

花を売る店、または人。

⇒はなや‐の‐やなぎ【花屋の柳】

はな‐やか【花やか・華やか】

①花のように美しいさま。はでで美しいさま。きらびやか。万葉集12「紫の綵色しみのかつらの―に」。源氏物語空蝉「まみ口つきいと愛敬づき―なるかたちなり」。「―な装い」

②きわだってあざやかなさま。まぎれなく、はっきりとしたさま。枕草子82「なにがしさぶらふと、いと―に言ふ」

③はなばなしく栄えているさま。勢力などの盛んであるさま。活動のめざましいさま。源氏物語桐壺「世の覚え―なる御方々にも劣らず」。「軍閥―なりしころ」

はなやぎ【花柳】

日本舞踊花柳流の芸姓。

⇒はなやぎ‐じゅすけ【花柳寿輔】

⇒はなやぎ‐しょうたろう【花柳章太郎】

⇒はなやぎ‐りゅう【花柳流】

はなやぎ‐じゅすけ【花柳寿輔】

日本舞踊の花柳流の家元。初世は江戸の人。4世西川扇蔵に学び、1849年(嘉永2)花柳流を創始。歌舞伎舞踊の振付師として重きをなした。(1821〜1903)

⇒はなやぎ【花柳】

はなやぎ‐しょうたろう【花柳章太郎】‥シヤウ‥ラウ

新派俳優。本姓、青山。東京日本橋の生れ。喜多村緑郎門下の名女形。1921年(大正10)新劇座、39年新生新派を結成。当り役は「婦系図おんなけいず」のお蔦や「滝の白糸」など。(1894〜1965)

⇒はなやぎ【花柳】

はなやぎ‐りゅう【花柳流】‥リウ

日本舞踊の一流派。初世花柳寿輔が1849年(嘉永2)に創始。

⇒はなやぎ【花柳】

はな‐や・ぐ【花やぐ・華やぐ】

〔自五〕

①はなやかになる。はなばなしくなる。はでになる。源氏物語柏木「なほ―・ぎたる所つきて」

②時めき栄える。大鏡頼忠「時の一の人の御孫にて、えもいはず―・ぎ給ひしに」

はな‐やくしゃ【花役者】

人気のある役者。はながたやくしゃ。

はな‐やさい【花椰菜】

(→)カリフラワーに同じ。

はな‐やしき【花屋敷】

①多くの花樹を栽培して人の観覧に供する庭園。

②(現在「花やしき」)東京都旧浅草公園にある遊園地。森田草平、扉「二人はやがて―の前から観音堂の後ろの広場へ出た」

はな‐やすり【花鑢】

ハナヤスリ科の落葉性シダ。原野に自生。短く直立した根茎から卵状長楕円形の1葉を出す。葉上から線状葉を分出し、先端にやすりに似た胞子嚢を穂状につける。近縁種が多い。

はな‐やなぎ【花柳】

襲かさねの色目。表は白、裏は青。春に用いる。

はなやにっき【花屋日記】

日記。2冊。「芭蕉翁反古文ばしょうおうほごぶみ」(僧文暁編、花屋庵奇淵校、1810年刊)を天保の複刻本で改題したもの。芭蕉の旅行・病中・終焉・葬送に関する門人の手記・物語および書簡を収めるが、実は偽作。

はなや‐の‐やなぎ【花屋の柳】

江戸時代、看板として花屋のかどさきに植えた柳。東海道中膝栗毛3「―ぢやアあるめへし、いつまで人のかどに立つても居られめへ」

⇒はな‐や【花屋】

はな‐やまぶき【花山吹】

襲かさねの色目。表は薄朽葉、裏は黄、あるいは中倍なかべに白を入れる。女房の襲には上から下まで山吹色を重ね、単ひとえを青くする。夕山吹。

はな‐ゆ【花柚】

ユズの一種。その花・莟つぼみ・皮の切片を酒や汁に入れ、芳香を珍重する。小柚。好色一代男3「たばね牛房ごぼうに―などさげて」

はな‐よてん【花四天】

歌舞伎で、所作事の立回りに取巻きに出る捕手とりての役。摺込の色四天いろよてんを着、赤い鉢巻・手甲・脚絆・襷をして花枝や花槍を持つ。

はな‐よめ【花嫁】

結婚したばかりのよめ。新婦。にいよめ。↔花婿。

⇒はなよめ‐ご【花嫁御】

⇒はなよめ‐ごりょう【花嫁御寮】

はなよめ‐ご【花嫁御】

花嫁の尊敬語。

⇒はな‐よめ【花嫁】

はなよめ‐ごりょう【花嫁御寮】‥レウ

(→)花嫁御に同じ。→御寮

⇒はな‐よめ【花嫁】

はな‐やか【花やか・華やか】🔗⭐🔉

はな‐やか【花やか・華やか】

①花のように美しいさま。はでで美しいさま。きらびやか。万葉集12「紫の綵色しみのかつらの―に」。源氏物語空蝉「まみ口つきいと愛敬づき―なるかたちなり」。「―な装い」

②きわだってあざやかなさま。まぎれなく、はっきりとしたさま。枕草子82「なにがしさぶらふと、いと―に言ふ」

③はなばなしく栄えているさま。勢力などの盛んであるさま。活動のめざましいさま。源氏物語桐壺「世の覚え―なる御方々にも劣らず」。「軍閥―なりしころ」

はな‐や・ぐ【花やぐ・華やぐ】🔗⭐🔉

はな‐や・ぐ【花やぐ・華やぐ】

〔自五〕

①はなやかになる。はなばなしくなる。はでになる。源氏物語柏木「なほ―・ぎたる所つきて」

②時めき栄える。大鏡頼忠「時の一の人の御孫にて、えもいはず―・ぎ給ひしに」

はな‐やしき【花屋敷】🔗⭐🔉

はな‐やしき【花屋敷】

①多くの花樹を栽培して人の観覧に供する庭園。

②(現在「花やしき」)東京都旧浅草公園にある遊園地。森田草平、扉「二人はやがて―の前から観音堂の後ろの広場へ出た」

○花より団子はなよりだんご🔗⭐🔉

○花より団子はなよりだんご

①風流を解さないこと。

②名よりも実利を尊ぶこと。

⇒はな【花・華】

ば‐ならし【場馴らし】

場所に慣れさせること。また、物事に熟練させること。日葡辞書「バナラシニヲドル」

は‐ならび【歯並び】

歯の並びぐあい。歯並み。「―が悪い」

はなり【放り】

(「うないはなり」の略)少女の、結ばないで垂らしておく髪。また、その少女。ふりわけがみ。万葉集7「少女らが―の髪をゆふの山」

はなり‐そ【離磯】

陸から遠く海上に突きでた磯。はなれそ。万葉集20「むらじが磯の―の」

はな・る【離る・放る】

〔自下二〕

⇒はなれる(下一)

はなれ【離れ・放れ】

①はなれること。

②(「…ばなれ」の形で)離れていくこと。また、大そうかけ離れていること。「乳ち―」「しろうと―」「浮世―した生活」

③俳諧で、句中の取合とりあわせ3がしっくりしないこと。

④(→)「離れ座敷」(→)「離れ家」2の略。

⇒はなれ‐いお【離れ庵】

⇒はなれ‐いし【離れ石】

⇒はなれ‐いわ【離れ岩】

⇒はなれ‐う【放れ鵜】

⇒はなれ‐うま【放れ馬】

⇒はなれ‐きょうげん【離狂言・放狂言】

⇒はなれ‐こじま【離れ小島】

⇒はなれ‐ごま【放れ駒】

⇒はなれ‐ざしき【離れ座敷】

⇒はなれ‐ざる【離れ猿】

⇒はなれ‐じま【離れ島】

⇒はなれ‐す【離れ洲】

⇒はなれ‐そ【離磯】

⇒はなれ‐ばなれ【離れ離れ】

⇒はなれ‐まつ【離れ松】

⇒はなれ‐もの【離れ物】

⇒はなれ‐や【離れ家】

⇒はなれ‐わざ【離れ業・離れ技】

ば‐なれ【場馴れ】

経験をつんで、場所・場面に馴れていること。「―した態度」

はなれ‐いお【離れ庵】‥イホ

人里を離れた所にあるいおり。

⇒はなれ【離れ・放れ】

はなれ‐いし【離れ石】

孤立した石。庭園などで、他の石と離しておいた石。頼政集「いとはるるわがみぎはには―の」

⇒はなれ【離れ・放れ】

はなれ‐いわ【離れ岩】‥イハ

湖や海中に孤立している岩。

⇒はなれ【離れ・放れ】

はなれ‐う【放れ鵜】

綱を放れた鵜。

⇒はなれ【離れ・放れ】

はなれ‐うま【放れ馬】

つないである綱からとけはなれて走る馬。はなれごま。太平記26「―の有けるに打乗て」

⇒はなれ【離れ・放れ】

はなれ‐ぎたな・し【離れ穢し】

〔形ク〕

①未練が多くて離れにくい。

②金離れがわるい。しわい。

はなれ‐きょうげん【離狂言・放狂言】‥キヤウ‥

二幕続き・三幕続きなどの続つづき狂言に対して、一番ずつが関連なく演じられる簡単な歌舞伎狂言。初期の歌舞伎に行われ、寛文(1661〜1673)ごろ続狂言に進化した。

⇒はなれ【離れ・放れ】

はなれ‐こじま【離れ小島】

陸地から遠く離れた小島。はなれおじま。万葉集7「玉の浦の―の夢いめにし見ゆる」

⇒はなれ【離れ・放れ】

はなれ‐ごま【放れ駒】

①(→)「はなれうま」に同じ。

②(「離れ駒」と書く)将棋で、味方の駒と連絡のない駒。浮き駒。

⇒はなれ【離れ・放れ】

はなれ‐ざしき【離れ座敷】

母屋から離れた座敷。はなれ。

⇒はなれ【離れ・放れ】

はなれ‐ざる【離れ猿】

群れを離れて単独で行動する猿。独り猿。

⇒はなれ【離れ・放れ】

はなれ‐じま【離れ島】

陸から遠く離れている島。孤島。

⇒はなれ【離れ・放れ】

はなれ‐す【離れ洲】

陸から遠く離れている洲。夫木和歌抄26「汐がれのひかたの浦の―に」

⇒はなれ【離れ・放れ】

はなれ‐そ【離磯】

⇒はなりそ。万葉集15「―に立てるむろの木」

⇒はなれ【離れ・放れ】

はなれ‐ばなれ【離れ離れ】

まとまっていたものが、互いのつながりがなく離れること。ちりぢり。ばらばら。

⇒はなれ【離れ・放れ】

はなれ‐まつ【離れ松】

離れて孤立した松。

⇒はなれ【離れ・放れ】

はなれ‐もの【離れ物】

①仲間から分かれ離れたもの。のけもの。

②普通とは異なったもの。特別のもの。その時の運・不運によるもの。浄瑠璃、平家女護島「産の道は―」

③鎧よろいの胴と付属の備品の色とが異なること。また、その鎧。

④離れるべきもの。「合せ物は―」

⇒はなれ【離れ・放れ】

はなれ‐や【離れ家】

①人里から離れてある家。ひとつや。

②母屋から離れてある家。はなれ。

⇒はなれ【離れ・放れ】

はな・れる【離れる・放れる】

〔自下一〕[文]はな・る(下二)

(古く四段に活用し万葉集にウナヰハナリ(放髪)・ハナリソ(離磯)などの例がある)

①くっついていたものが解けて分かれる。古事記下「大和へに西風にし吹き上げて雲―・れ退そき居りとも」

②遠ざかった位置にある。へだたった所にいる。万葉集15「しましくもひとりありうるものにあれや島のむろの木―・れてあるらむ」。大鏡道長「都―・れたる所なればと優にこそあまりにおよすげたれ」。「大陸から遠く―・れた島」

③へだたる。距離をおく。遠ざかる。万葉集20「たたみけめ牟良自むらじが磯の離磯はなりその母を―・れて行くが悲しさ」。日葡辞書「スヲハナルル」。「弦を―・れた矢」「二人の気持が―・れる」

④関係がなくなる。超越する。かけはなれる。源氏物語賢木「後の世の事をのみ思すに、たのもしく、むつかしかりしこと―・れておぼさる」。古今著聞集2「すみやかに凡夫の振舞に―・れたらん事を示し給へ」。「利害を―・れた行為」

⑤縁が切れる。離縁する。拾遺和歌集雑秋「ものねたみしける男―・れ侍りて後に、菊のうつろひて侍りけるを遣はすとて」。「―・れがたい仲」

⑥除外した状態になる。源氏物語若菜下「琴の音を―・れては、なに事をか、もの調へ知るしるべとはせむ」

⑦《放》拘束された状態などから解放される。のがれる。徒然草「官人章兼が牛―・れて庁のうちへ入りて」。「鎖から―・れた犬」

⑧官職を解かれる。免官になる。仕事をやめる。公忠集「延喜の御時五位蔵人なりけるを、御譲位にあひて―・れけれど、朱雀院御上承平八年十一月にかへりなりて」。「職を―・れた」

⑨戸格子などが開かれた状態になる。狭衣物語2「格子を探り給へば、―・れたる所もありけり。風の紛れに、おしあげて見給へば」

ば‐な・れる【場馴れる】

〔自下一〕

経験をつんで、場所や物事に馴れる。日葡辞書「バナレタヒト」

はなれ‐わざ【離れ業・離れ技】

なみよりも一際すぐれたわざ。思い切った大胆なふるまい。奇抜な技芸。「―を演ずる」

⇒はなれ【離れ・放れ】

はな‐ろうそく【花蝋燭】‥ラフ‥

花模様をえがいた絵ろうそく。会津ろうそくの類。

はなわ【塙】ハナハ

山のさしでた所。また、小高い所。重之集「たけくまの―に立てる松だにも」

はなわ【塙】ハナハ

姓氏の一つ。

⇒はなわ‐ほきいち【塙保己一】

はな‐わ【花輪・花環】

生花または造花を輪の形に造り、表彰または慶弔の意をあらわすために捧げるもの。

はな‐わ【鼻輪】

牛の鼻にとおす輪。はながい。

はなわ‐ほきいち【塙保己一】ハナハ‥

江戸後期の国学者。旧姓、荻野。家号、温故堂。武蔵児玉の人。7歳で失明、15歳の時に江戸に出て雨富検校須賀一すがいち(本姓、塙)に入門。のち賀茂真淵らに国学を学ぶ。優れた記憶力により和漢の学に通暁。検校・総検校となる。幕府保護の下に和学講談所を建て、門下に碩学輩出。「群書類従」を編集、さらに「続群書類従」纂修に着手。編著「武家名目抄」「蛍蠅抄」など。(1746〜1821)

⇒はなわ【塙】

はな‐わらび【花蕨・陰地蕨】

ハナヤスリ科の多年生シダで、フユノハナワラビを指すが、ナツノハナワラビ・オオハナワラビなどを含む総称としてもいう。高さ約30センチメートル。地下茎から羽状に裂けた1葉を出す。別に多数の胞子嚢が円錐状をなした1穂を生じ、これを花と見たてた。

○花を折るはなをおる🔗⭐🔉

○花を折るはなをおる

(花のついた枝を折ってかざす意から)容姿をはなやかにする。転じて、容姿が美しい。

⇒はな【花・華】

○花を持たすはなをもたす🔗⭐🔉

○花を持たすはなをもたす

相手を立てる。相手に名誉や栄光をゆずる。

⇒はな【花・華】

○花をやるはなをやる🔗⭐🔉

○花をやるはなをやる

華美を極める。贅沢を尽くす。派手に振る舞う。

⇒はな【花・華】

は‐に【埴】

質の緻密な黄赤色の粘土。昔はこれで瓦・陶器を作り、また、衣に摺りつけて模様を表した。ねばつち。あかつち。へな。万葉集7「大和の宇陀のま―のさ丹に着かば」

はに【羽仁】

姓氏の一つ。

⇒はに‐ごろう【羽仁五郎】

⇒はに‐もとこ【羽仁もと子】

[漢]花🔗⭐🔉

花 字形

筆順

筆順

〔艹部4画/7画/教育/1854・3256〕

[

〔艹部4画/7画/教育/1854・3256〕

[ ] 字形

] 字形

〔艹部4画/7画〕

〔音〕カ〈クヮ〉(漢) ケ(呉)

〔訓〕はな

[意味]

①草木の、はな。「花弁・花壇・花鳥風月・桜花・造花・落花生」

②はなのように美しいもの。「花押かおう・詞花・花柳界」

[解字]

形声。「艹」+音符「化」(=姿をかえる)。植物の、つぼみから開いて散るまで姿を変える部分の意。「華」は別字であるが、通じ用いる。[

〔艹部4画/7画〕

〔音〕カ〈クヮ〉(漢) ケ(呉)

〔訓〕はな

[意味]

①草木の、はな。「花弁・花壇・花鳥風月・桜花・造花・落花生」

②はなのように美しいもの。「花押かおう・詞花・花柳界」

[解字]

形声。「艹」+音符「化」(=姿をかえる)。植物の、つぼみから開いて散るまで姿を変える部分の意。「華」は別字であるが、通じ用いる。[ ]は異体字。

[下ツキ

隠花植物・桜花・開花・槿花・金盞花・金鳳花・供花・献花・顕花植物・牽牛花・国花・山茶花さざんか・残花・紙花・詞花・死花・沈丁花・生花・造花・葱花輦・丹花・虫媒花・百花繚乱・風媒花・鳳仙花・茉莉花・名花・綿花・妖花・落花狼藉・梨花・六花・立花・弄花・女郎花おみなえし

]は異体字。

[下ツキ

隠花植物・桜花・開花・槿花・金盞花・金鳳花・供花・献花・顕花植物・牽牛花・国花・山茶花さざんか・残花・紙花・詞花・死花・沈丁花・生花・造花・葱花輦・丹花・虫媒花・百花繚乱・風媒花・鳳仙花・茉莉花・名花・綿花・妖花・落花狼藉・梨花・六花・立花・弄花・女郎花おみなえし

筆順

筆順

〔艹部4画/7画/教育/1854・3256〕

[

〔艹部4画/7画/教育/1854・3256〕

[ ] 字形

] 字形

〔艹部4画/7画〕

〔音〕カ〈クヮ〉(漢) ケ(呉)

〔訓〕はな

[意味]

①草木の、はな。「花弁・花壇・花鳥風月・桜花・造花・落花生」

②はなのように美しいもの。「花押かおう・詞花・花柳界」

[解字]

形声。「艹」+音符「化」(=姿をかえる)。植物の、つぼみから開いて散るまで姿を変える部分の意。「華」は別字であるが、通じ用いる。[

〔艹部4画/7画〕

〔音〕カ〈クヮ〉(漢) ケ(呉)

〔訓〕はな

[意味]

①草木の、はな。「花弁・花壇・花鳥風月・桜花・造花・落花生」

②はなのように美しいもの。「花押かおう・詞花・花柳界」

[解字]

形声。「艹」+音符「化」(=姿をかえる)。植物の、つぼみから開いて散るまで姿を変える部分の意。「華」は別字であるが、通じ用いる。[ ]は異体字。

[下ツキ

隠花植物・桜花・開花・槿花・金盞花・金鳳花・供花・献花・顕花植物・牽牛花・国花・山茶花さざんか・残花・紙花・詞花・死花・沈丁花・生花・造花・葱花輦・丹花・虫媒花・百花繚乱・風媒花・鳳仙花・茉莉花・名花・綿花・妖花・落花狼藉・梨花・六花・立花・弄花・女郎花おみなえし

]は異体字。

[下ツキ

隠花植物・桜花・開花・槿花・金盞花・金鳳花・供花・献花・顕花植物・牽牛花・国花・山茶花さざんか・残花・紙花・詞花・死花・沈丁花・生花・造花・葱花輦・丹花・虫媒花・百花繚乱・風媒花・鳳仙花・茉莉花・名花・綿花・妖花・落花狼藉・梨花・六花・立花・弄花・女郎花おみなえし

広辞苑に「花」で始まるの検索結果 1-89。もっと読み込む