複数辞典一括検索+![]()

![]()

か【華】🔗⭐🔉

か クワ [1] 【華】

はなやか。はでやか。虚飾。「其楼閣を―にして,其酒肴を美にせず/横浜新誌(景一)」

か=を去り実(ジツ)に就(ツ)く🔗⭐🔉

――を去り実(ジツ)に就(ツ)く

みかけの華やかさを求めないで,地味で堅実な態度を選ぶ。

か-い【華夷】🔗⭐🔉

か-い クワ― [1] 【華夷】

〔「華」は中国,「夷」はえびす〕

中国と外国。また,開けた国と後れた国。

かいつうしょうこう【華夷通商考】🔗⭐🔉

かいつうしょうこう クワイツウシヤウカウ 【華夷通商考】

地理書。西川如見著。二巻。1695年刊。1708年増補本五巻。中国および諸外国の地誌を通商の立場から書いた本。

かいやくご【華夷訳語】🔗⭐🔉

かいやくご クワイ― 【華夷訳語】

中国語と近隣諸言語との対訳辞書。明代の1382年,蒙古語との辞書の編纂が最初。一九世紀までに朝廷の翻訳館で用いるために各国語のものが編纂された。日本語関係では「日本館訳語」と「琉球館訳語」がある。

か-いん【華音】🔗⭐🔉

か-いん クワ― [1] 【華音】

中国語の音。また,中国語。かおん。

か-えん【花筵・華筵】🔗⭐🔉

か-えん クワ― [0] 【花筵・華筵】

(1)花ござ。はなむしろ。

(2)はなやかな宴会。酒宴。「―を開く」

か-おう【花押・華押】🔗⭐🔉

か-おう クワアフ [0][1] 【花押・華押】

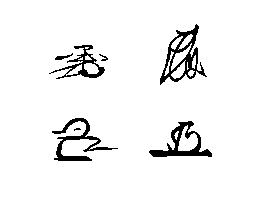

古文書で,自分の発給したものであることを証明するために書く記号。自署を草書体で書く草名(ソウミヨウ)がさらに図案化したもので,平安中期頃より用いられた。本来は自署に代わるものであったが,鎌倉時代以後は署名の下に書かれることも多くなり,室町時代頃からは,印章のように木に彫って押すことも行われた。意匠により,二合体・一字体・明朝体・別用体などに分ける。書き判。花書。

花押

[図]

[図]

[図]

[図]

か-か【花下・華下】🔗⭐🔉

か-か クワ― [1] 【花下・華下】

花の下。花の咲いている木のほとり。「―一杯の酒に/日乗(荷風)」

か-か【華夏】🔗⭐🔉

か-か クワ― [1] 【華夏】

〔「華」は文華,「夏」は大の意〕

(1)中国人が自らの国を誇っていう語。中国。

(2)文化の開けた地。都。京都。「 悌(ガイテイ)して―に帰り/古事記(序訓)」

悌(ガイテイ)して―に帰り/古事記(序訓)」

悌(ガイテイ)して―に帰り/古事記(序訓)」

悌(ガイテイ)して―に帰り/古事記(序訓)」

か-がい【華蓋】🔗⭐🔉

か-がい クワ― [0][1] 【華蓋】

(1)花のように美しいきぬがさ。

(2)蓮華(レンゲ)の形をした天蓋。

かがく-じ【華岳寺・花岳寺】🔗⭐🔉

かがく-じ クワガク― 【華岳寺・花岳寺】

兵庫県赤穂市加里屋町にある曹洞宗の寺。藩主浅野氏三代の菩提(ボダイ)所。赤穂四十七士の墓もある。

か-かん【華翰】🔗⭐🔉

か-かん クワ― [0][1] 【華翰】

他人の手紙を敬っていう語。お手紙。華墨。「―拝誦仕り候」

か-きょう【華僑】🔗⭐🔉

か-けん【華軒】🔗⭐🔉

か-けん クワ― [0] 【華軒】

〔「軒」は車の意〕

はなやかに飾った,貴人の車。「―香車の外を出でさせ給はぬ/太平記 5」

かげん-けい【華原磬】🔗⭐🔉

かげん-けい クワゲン― [2] 【華原磬】

(1)中国陝西(センセイ)省華原の名石で作った磬。

(2)奈良興福寺蔵の鋳銅製の金鼓(コンク)の名。平安末から鎌倉時代にかけての作。架は精巧な装飾が施され,唐代の作と伝える。国宝。

か-ご【華語】🔗⭐🔉

か-ご クワ― [1] 【華語】

中国語。

か-こう【華甲】🔗⭐🔉

か-こう クワカフ [1][0] 【華甲】

〔「華」の字を分解すると,六つの「十」と一つの「一」とになる。「甲」は甲子(キノエネ)で十二支の最初をさすところから〕

数え年六一歳の称。還暦。華年。

かこう-かい【華興会】🔗⭐🔉

かこう-かい クワコウクワイ 【華興会】

中国清末,湖南に基盤をおいた革命団体。1903年末頃黄興らにより留日学生を中心に長沙で結成。民族主義的傾向が強く,1905年,中国革命同盟会の成立に参加。

か-ざん【華山】🔗⭐🔉

か-ざん クワ― 【華山】

中国五岳の一。陝西(センセイ)省の南,秦嶺(シンレイ)山脈の東端にある名山。海抜1997メートル。

〔各地に同名の山がある〕

ホア-シャン。

か-し【華氏】🔗⭐🔉

か-し クワ― [1] 【華氏】

「華氏温度」の略。カ氏。

か-し【華侈】🔗⭐🔉

か-し クワ― [1] 【華侈】

はででぜいたくなこと。「―を好む」

か-じ【花字・華字】🔗⭐🔉

か-じ クワ― [1] 【花字・華字】

(1)書き判。花押(カオウ)。

(2)中国の文字。

か-じ【華字】🔗⭐🔉

か-じ クワ― [1] 【華字】

中国の文字。漢字。「―紙」

かし-おんど【華氏温度】🔗⭐🔉

かし-じょう【華子城】🔗⭐🔉

かし-じょう クワシジヤウ 【華子城】

⇒パータリプトラ

か-しゃ【華奢】🔗⭐🔉

か-しゃ クワ― [1] 【華奢】

はなやかで,おごっていること。はでに暮らすこと。「如何も―なる都人士/新粧之佳人(南翠)」

〔「きゃしゃ」は別語〕

か-しゅ【華主】🔗⭐🔉

か-しゅ クワ― [1] 【華主】

商家で,得意客。花客。

か-しょ【華胥】🔗⭐🔉

か-しょ クワ― [1] 【華胥】

〔「列子(黄帝)」より。黄帝が昼寝をしたときに「華胥氏の国」という理想郷の夢を見たという故事から〕

ひるね。午睡。

かしょ=の国に遊・ぶ🔗⭐🔉

――の国に遊・ぶ

よい気持ちで昼寝をする。

か-しょく【華飾・花色】🔗⭐🔉

か-しょく クワ― 【華飾・花色】

(1)派手に飾り立てること。また,ぜいたく。「コノ女房ヲ―シタテテ重衡ノモトニ遣ワサレタ/天草本平家 4」

(2)身分をこえて,尊大なこと。傲慢(ゴウマン)。「静は九郎に思はれて身を―にするなる上/義経記 6」

か-しょく【華燭・花燭】🔗⭐🔉

か-しょく クワ― [0] 【華燭・花燭】

婚礼の席などの華やかなともしび。また,婚礼。

かしょく-の-てん【華燭の典】🔗⭐🔉

かしょく-の-てん クワ― [5] 【華燭の典】

結婚式の美称。

か-じん【華人】🔗⭐🔉

か-じん クワ― [1] 【華人】

(1)中国人。

(2)居住国の国籍・市民権を取得した華僑の自称。

かじん-けいざいけん【華人経済圏】🔗⭐🔉

かじん-けいざいけん クワ― [6] 【華人経済圏】

1980年代以降経済的結合を強めている香港・台湾・中国大陸(とりわけ広東省と福建省)の三地域。

かせい-きゅう【華清宮】🔗⭐🔉

かせい-きゅう クワセイ― 【華清宮】

中国唐代,驪山(リザン)にあった離宮。温泉があり玄宗と楊貴妃(ヨウキヒ)が遊んだことで有名。

か-せん【花氈・華氈】🔗⭐🔉

か-せん クワ― [0] 【花氈・華氈】

花模様のある美しい毛氈(モウセン)。

か-せん【華箋】🔗⭐🔉

か-せん クワ― [1][0] 【華箋】

相手の手紙を敬っていう語。

か-ぞく【華族】🔗⭐🔉

か-ぞく クワ― [1] 【華族】

(1)旧憲法下,皇族の下,士族の上に置かれ貴族として遇せられた特権的身分。1869年(明治2)旧公卿・大名の称としたのに始まり(旧華族),84年の華族令により,公・侯・伯・子・男の爵位が授けられ,国家に貢献した政治家・軍人・官吏などにも適用されるに至った。1947年(昭和22)新憲法施行により廃止。

(2)〔「かしょく」「かそく」とも〕

清華(セイガ)家の別名。かしょく。「―も栄耀も面をむかへ肩を並ぶる人なし/平家 1」

かぞく-かいかん【華族会館】🔗⭐🔉

かぞく-かいかん クワ―クワイクワン 【華族会館】

華族の社交のための集会所。東京都千代田区永田町にあった。1874年(明治7)創立。

かぞく-じょがっこう【華族女学校】🔗⭐🔉

かぞく-じょがっこう クワ―ヂヨガクカウ 【華族女学校】

1885年(明治18)下田歌子らにより設けられた学校。華族子女の教育に携わったが,1906年学習院女学部として合併。

か-だ【華佗】🔗⭐🔉

か-だ クワ― 【華佗】

中国,後漢末・魏初の名医。字(アザナ)は元化。麻沸散(一種の麻酔薬)を飲ませて外科手術を行なったという。曹操の侍医となったが,殺された。華陀。

か-だん【華壇】🔗⭐🔉

か-だん クワ― [0][1] 【華壇】

華道の社会。華道界。

か-ちゅう【華中】🔗⭐🔉

か-ちゅう クワ― [1] 【華中】

中国の中部,長江の中・下流域地方。秦嶺山脈と淮河以南,南嶺山脈以北にあたる,江蘇・淅江・湖南・湖北・安徽・江西・四川の七省と,政府直轄地の上海から成る。

か-ちゅう【華胄】🔗⭐🔉

か-ちゅう クワチウ [1] 【華胄】

〔「胄」は血筋・世継ぎの意。冑(カブト)とは別字〕

貴い家柄。名門。貴族。「―界」

かちょう-ざん【華頂山】🔗⭐🔉

かちょう-ざん クワチヤウ― 【華頂山】

(1)京都,東山三十六峰の一。

(2)京都,知恩院の山号。

かちょう-の-みや【華頂宮】🔗⭐🔉

かちょう-の-みや クワチヤウ― 【華頂宮】

旧宮家。伏見宮邦家親王の第一二王子博経親王が1868年(明治1)に創始。1924年(大正13)廃絶。

か-どう【華道・花道】🔗⭐🔉

か-どう クワダウ [1] 【華道・花道】

生け花を単なる技芸としてではなく,人間としての修養の面を重視した呼び名。

か-なん【華南】🔗⭐🔉

か-なん クワ― [1] 【華南】

中国の南部,福建省と珠江流域にある広東・貴州・雲南の三省と,広西チワン族自治区から成る地方。

か-び【華美・花美】🔗⭐🔉

か-び クワ― [1] 【華美・花美】 (名・形動)[文]ナリ

はなやかで美しいこと。また,ぜいたくではでなこと。また,そのさま。「―な服装」「―を競う」「―に流れる」

[派生] ――さ(名)

か-ひょう【華表】🔗⭐🔉

か-ひょう クワヘウ [0][1] 【華表】

(1)中国で,宮城・墓所などの前に建てる標柱。

(2)神社の鳥居。

か-ふ【華府】🔗⭐🔉

か-ふ クワ― 【華府】

アメリカ合衆国の首都ワシントン(華盛頓)のこと。

か-ほく【華北】🔗⭐🔉

か-ほく クワ― 【華北】

中国の北部,北は万里の長城に,南は秦嶺山脈と淮河に限られる,黄河中・下流域地方。河南・河北・山東・山西・陝西の五省と政府直轄地の北京・天津から成る。

かほく-ぶんり-こうさく【華北分離工作】🔗⭐🔉

かほく-ぶんり-こうさく クワ― 【華北分離工作】

1935年(昭和10)以後,日本が華北五省を中国国民政府から引き離して日本の支配下におこうと企てた工作。関東軍が主体となって推進したが,失敗したまま日中戦争に突入。

か-ぼく【華墨】🔗⭐🔉

か-ぼく クワ― [0][1] 【華墨】

他人の手紙を敬っていう語。

か-らく【花洛・華洛】🔗⭐🔉

か-らく クワ― [0][1] 【花洛・華洛】

花の都。特に京都のこと。

か-れい【華麗】🔗⭐🔉

か-れい クワ― [0] 【華麗】 (名・形動)[文]ナリ

はなやかで美しい・こと(さま)。「―な転身」「―に舞う」

[派生] ――さ(名)

か-れん【華輦】🔗⭐🔉

か-れん クワ― [0] 【華輦】

⇒葱花輦(ソウカレン)

きゃ-しゃ【華奢・花車】🔗⭐🔉

きゃ-しゃ [0] 【華奢・花車】 (名・形動)[文]ナリ

(1)姿や形がほっそりとしていて上品な・こと(さま)。「―な体つき」「程よき背恰好で―なすらりとした姿だが/罪と罰(魯庵)」

(2)頑丈でないこと。弱々しく感じられること。また,そのさま。「―なつくりの椅子」

(3)はなやかで美しいこと。風流なこと。「よろづを―にてくらせし身なれども/浮世草子・胸算用 1」

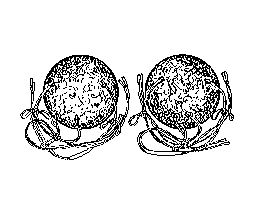

け-こ【花籠・華筥】🔗⭐🔉

け-こ [1] 【花籠・華筥】

法要の際,散華(サンゲ)に用いる花を入れる仏具。もとは竹の籠(カゴ)であったが,のちには金属で皿形に作り下に飾りひもや房をたらす。はなざら。はなかご。

花籠

[図]

[図]

[図]

[図]

け-こう【華香・花香】🔗⭐🔉

け-こう ―カウ [0] 【華香・花香】

仏前に供える香と花。香華(コウゲ)。

け-ごん【華厳】🔗⭐🔉

け-ごん [0] 【華厳】

(1)「華厳経」の略。

(2)「華厳宗」の略。

けごん-いん【華厳院】🔗⭐🔉

けごん-いん ― ン 【華厳院】

仁和寺の別院の寺。

ン 【華厳院】

仁和寺の別院の寺。

ン 【華厳院】

仁和寺の別院の寺。

ン 【華厳院】

仁和寺の別院の寺。

けごん-え【華厳会】🔗⭐🔉

けごん-え ― [2] 【華厳会】

華厳経を読誦(ドクジユ)する法会(ホウエ)。特に,旧暦三月一四日に奈良の東大寺で行われるものをいう。

[2] 【華厳会】

華厳経を読誦(ドクジユ)する法会(ホウエ)。特に,旧暦三月一四日に奈良の東大寺で行われるものをいう。

[2] 【華厳会】

華厳経を読誦(ドクジユ)する法会(ホウエ)。特に,旧暦三月一四日に奈良の東大寺で行われるものをいう。

[2] 【華厳会】

華厳経を読誦(ドクジユ)する法会(ホウエ)。特に,旧暦三月一四日に奈良の東大寺で行われるものをいう。

けごん-ぎょう【華厳経】🔗⭐🔉

けごん-ぎょう ―ギヤウ 【華厳経】

大乗経典の一つで,華厳宗所依(シヨエ)の経典。漢訳に,東晋(トウシン)の仏駄跋陀羅(ブツダバツダラ)訳(旧訳華厳経,六〇巻),唐の実叉難陀(ジツシヤナンダ)訳(新訳華厳経,八〇巻),唐の般若(ハンニヤ)訳(貞元経,四〇巻)の三つがある。世界を毘盧遮那仏(ビルシヤナブツ)の顕現として,一塵(イチジン)の中に全世界が宿り,一瞬の中に永遠があるという。一即一切,一切即一の世界観を説く。また,入法界品の善財童子が五三人の善知識を訪ねる物語は,東海道五十三次など各分野に影響を与えた。

けごん-じ【華厳時】🔗⭐🔉

けごん-じ [2] 【華厳時】

天台宗の判教五時の一。釈迦が成道後の最初の三七(サンシチ)日間,菩提樹の下で華厳経を説いた時期。

けごん-しゅう【華厳宗】🔗⭐🔉

けごん-しゅう [2] 【華厳宗】

華厳経の教説に基づき,中国唐代の僧法蔵が開いた大乗の宗派。華厳教学は天台教学と並ぶ仏教の代表的な思想。日本には736年に唐僧道 (ドウセン)が伝え,新羅(シラギ)僧審祥(シンジヨウ)が東大寺で初めて華厳経を講じ,日本華厳宗の第一祖となった。第二祖良弁(ロウベン)によって確立したが,のちに衰え,鎌倉時代に凝然・高弁により復興された。東大寺を大本山とする。

(ドウセン)が伝え,新羅(シラギ)僧審祥(シンジヨウ)が東大寺で初めて華厳経を講じ,日本華厳宗の第一祖となった。第二祖良弁(ロウベン)によって確立したが,のちに衰え,鎌倉時代に凝然・高弁により復興された。東大寺を大本山とする。

(ドウセン)が伝え,新羅(シラギ)僧審祥(シンジヨウ)が東大寺で初めて華厳経を講じ,日本華厳宗の第一祖となった。第二祖良弁(ロウベン)によって確立したが,のちに衰え,鎌倉時代に凝然・高弁により復興された。東大寺を大本山とする。

(ドウセン)が伝え,新羅(シラギ)僧審祥(シンジヨウ)が東大寺で初めて華厳経を講じ,日本華厳宗の第一祖となった。第二祖良弁(ロウベン)によって確立したが,のちに衰え,鎌倉時代に凝然・高弁により復興された。東大寺を大本山とする。

けごん-じ【華厳寺】🔗⭐🔉

けごん-じ 【華厳寺】

(1)中国山西省大同府にある寺。上寺は1062年,下寺は1038年の創建。中国最古の木造建築の一。

(2)韓国南部,智異山の麓,全羅南道東北部にある寺。544年新羅(シラギ)の真興王創建。華厳道場の中心地であったが,1593年焼失。1630年に碧巌(ヘキガン)が再興して以来禅宗の道場となった。

(3)岐阜県揖斐(イビ)郡谷汲村にある天台宗の寺。山号は谷汲山。798年豊然(ブネン)の開基。西国三十三所最後の札所。

けごん-の-たき【華厳滝】🔗⭐🔉

けごん-の-たき 【華厳滝】

栃木県日光市にある滝。男体山の溶岩流末端の100メートルの絶壁にかかる。中禅寺湖東部の流出口に近く,落下して大谷(ダイヤ)川となる。

け-ざ【華座】🔗⭐🔉

け-ざ [1] 【華座】

〔仏〕 仏・菩薩の座する蓮華(レンゲ)の台座。蓮華座。蓮台。

けぞう-かい【華蔵界】🔗⭐🔉

けぞう-かい ケザウ― [2] 【華蔵界】

〔仏〕

〔「蓮華蔵世界」の略〕

蓮華の中に含蔵されている世界。毘盧遮那(ビルシヤナ)如来の浄土。華蔵世界。

け-そく【華足】🔗⭐🔉

け-そく [0] 【華足】

(1)机・台・盤などの脚で,先端を外側に反らせて花形・雲形の飾りを彫ったもの。また,その脚のついた器物。

(2)仏前に供える物を盛る器。また,その供え物。

華足(1)

[図]

[図]

[図]

[図]

け-びょう【花瓶・華瓶】🔗⭐🔉

け-びょう ―ビヤウ [1] 【花瓶・華瓶】

〔仏〕 仏前に花を供えるのに用いる壺。かびん。

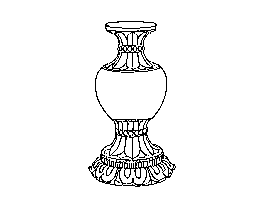

花瓶

[図]

[図]

[図]

[図]

け-まん【華鬘】🔗⭐🔉

け-まん [0] 【華鬘】

仏堂内陣の欄間などにかける荘厳具。金・銅・革などを材料に,花鳥・天女などを透かし彫りにする。古く,インドでは生花の輪を装飾品とする風習があって,それを仏前にも供えるようになり,中国や日本に入って仏具となった。

華鬘

[図]

[図]

[図]

[図]

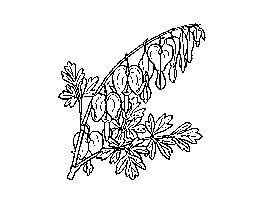

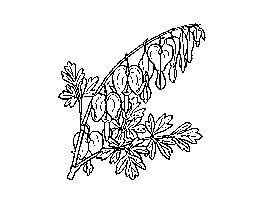

けまん-そう【華鬘草】🔗⭐🔉

けまん-そう ―サウ [0] 【華鬘草】

ケシ科の多年草。朝鮮・中国の原産。古くから観賞用に栽培される。高さ約60センチメートル。葉は大きく,羽状に分裂。春,淡紅色・心臓形の花が,長い総状花序に下垂してつく。タイツリソウ。ケマンボタン。[季]春。

華鬘草

[図]

[図]

[図]

[図]

けまん-ぼたん【華鬘牡丹】🔗⭐🔉

けまん-ぼたん [4] 【華鬘牡丹】

⇒華鬘草(ケマンソウ)

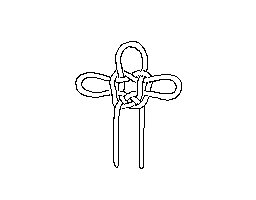

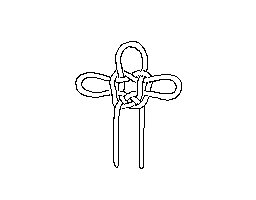

けまん-むすび【華鬘結び】🔗⭐🔉

けまん-むすび [4] 【華鬘結び】

紐の結び方の一。上と左右に大きく輪奈(ワナ)を作り,ゆるく結んだ装飾的なもの。同心むすび。

華鬘結び

[図]

[図]

[図]

[図]

はな【花・華】🔗⭐🔉

はな [2] 【花・華】

(1)種子植物の生殖器官。一定の時期に枝や茎の先端などに形成され,受精して実を結ぶ機能を有するもの。有性生殖を行うために葉と茎が分化したもので,花葉と花軸からなる。花葉は普通,萼(ガク)・花冠(花弁の集合)・おしべ・めしべに分化して,花の主体を形成する。形態上の特徴は分類上の指標となる。「―が咲く」「―が散る」

(2)特定の花をさす。(ア)春の花を代表する桜の花をさす。[季]春。「―に浮かれる」「願はくは―のしたにて春死なむ/山家(春)」

〔中古後期頃に一般化した用法。現代語では「花見」「花ぐもり」など他の語との複合した形でみられる〕

(イ)古くは,百花にさきがけて咲くところから,梅の花をさした。「今のごと心を常に思へらばまづ咲く―の地(ツチ)に落ちめやも/万葉 1653」「春や疾(ト)き―や遅きと聞き分かむ鶯だにも鳴かずもあるかな/古今(春上)」

(3)神仏に供える花や枝葉。「手向けの―」

(4)生け花。花道(カドウ)。また,生け花にする材料。「お―の稽古」「―を生ける」

(5)(特に桜を対象として)(ア)花が咲くこと。「―便り」「向つ峰(オ)の若桂の木下枝(シズエ)取り―待つい間に嘆きつるかも/万葉 1359」(イ)古くは,花を見て賞すること。花見。「尋ね来て―にくらせる木の間より待つとしもなき山の端の月/新古今(春上)」

(6)(しばしば鳥・雪・月などと対比されつつ)自然美の代表として草木に咲く花を総称していう。「蝶よ―よと育てる」

(1)種子植物の生殖器官。一定の時期に枝や茎の先端などに形成され,受精して実を結ぶ機能を有するもの。有性生殖を行うために葉と茎が分化したもので,花葉と花軸からなる。花葉は普通,萼(ガク)・花冠(花弁の集合)・おしべ・めしべに分化して,花の主体を形成する。形態上の特徴は分類上の指標となる。「―が咲く」「―が散る」

(2)特定の花をさす。(ア)春の花を代表する桜の花をさす。[季]春。「―に浮かれる」「願はくは―のしたにて春死なむ/山家(春)」

〔中古後期頃に一般化した用法。現代語では「花見」「花ぐもり」など他の語との複合した形でみられる〕

(イ)古くは,百花にさきがけて咲くところから,梅の花をさした。「今のごと心を常に思へらばまづ咲く―の地(ツチ)に落ちめやも/万葉 1653」「春や疾(ト)き―や遅きと聞き分かむ鶯だにも鳴かずもあるかな/古今(春上)」

(3)神仏に供える花や枝葉。「手向けの―」

(4)生け花。花道(カドウ)。また,生け花にする材料。「お―の稽古」「―を生ける」

(5)(特に桜を対象として)(ア)花が咲くこと。「―便り」「向つ峰(オ)の若桂の木下枝(シズエ)取り―待つい間に嘆きつるかも/万葉 1359」(イ)古くは,花を見て賞すること。花見。「尋ね来て―にくらせる木の間より待つとしもなき山の端の月/新古今(春上)」

(6)(しばしば鳥・雪・月などと対比されつつ)自然美の代表として草木に咲く花を総称していう。「蝶よ―よと育てる」

色や形の類似から,花になぞらえていう。

(1)(主としてその白さによって)雪・霜・白波・月光・灯火などを花に見たてていう語。「雪の―」「波の―」「硫黄(イオウ)の―」

(2)麹黴(コウジカビ)。麹花。また,麹のこと。

色や形の類似から,花になぞらえていう。

(1)(主としてその白さによって)雪・霜・白波・月光・灯火などを花に見たてていう語。「雪の―」「波の―」「硫黄(イオウ)の―」

(2)麹黴(コウジカビ)。麹花。また,麹のこと。

花にちなんだ事物。

(1)造花。飾り花。また,散華(サンゲ)に用いる紙製の蓮(ハス)の花びら。

(2)〔もと露草の花のしぼり汁を原料としたところから〕

(ア)青白色。また,藍(アイ)染めの淡い藍色。縹(ハナダ)色。はないろ。「御直衣の裏の―なりければ/大鏡(伊尹)」(イ)薄い藍色の顔料。「頭には―を塗り/栄花(本の雫)」

(3)(ア)芸人などに与える金品。また,芸娼妓や幇間(ホウカン)の揚げ代。花代。

〔「纏頭」とも書く。花の枝に贈り物を付けたところから〕

(イ)芸娼妓や幇間の花代を計算するために用いる線香。また,それで計る時間。「―を恨み,鶏を惜(ニク)み/洒落本・南遊記」

(4)花札。花ガルタ。また,それを用いた遊び。花合わせ。「―を引く」

花にちなんだ事物。

(1)造花。飾り花。また,散華(サンゲ)に用いる紙製の蓮(ハス)の花びら。

(2)〔もと露草の花のしぼり汁を原料としたところから〕

(ア)青白色。また,藍(アイ)染めの淡い藍色。縹(ハナダ)色。はないろ。「御直衣の裏の―なりければ/大鏡(伊尹)」(イ)薄い藍色の顔料。「頭には―を塗り/栄花(本の雫)」

(3)(ア)芸人などに与える金品。また,芸娼妓や幇間(ホウカン)の揚げ代。花代。

〔「纏頭」とも書く。花の枝に贈り物を付けたところから〕

(イ)芸娼妓や幇間の花代を計算するために用いる線香。また,それで計る時間。「―を恨み,鶏を惜(ニク)み/洒落本・南遊記」

(4)花札。花ガルタ。また,それを用いた遊び。花合わせ。「―を引く」

花の美しさ・はなやかさにたとえていう。

(1)はなやかで人目をひくもの。多く女性についていう。「社交界の―」「職場の―」「両手に―」

(2)美しく貴く思うもの。また,はなやかで興趣に富むもの。「高嶺(タカネ)の―」「この世の―」

(3)(「花の…」の形で,連体修飾語として)はなやかで美しいものである意を表す。「―の都」「―の顔(カンバセ)」

(4)(多く「…が花だ」の形で,述部として用い)最もよいこと。最もよい時期。「知らぬが―だ」「若いうちが―だ」

(5)はなやかで,そのものの特色を表しているもの。「火事と喧嘩(ケンカ)は江戸の―」「古代美の―」

(6)若い男女。「箱入の―もの云はぬ病が出/柳多留 42」

(7)美しい女。また,遊女。「―に遊ばば祇園あたりの色揃へ/浄瑠璃・忠臣蔵」

(8)世阿弥の能楽論の用語。観客の感動を呼び起こす芸の魅力,おもしろさ,珍しさ。また,それを追求・工夫し,感得する心の働き。

花の美しさ・はなやかさにたとえていう。

(1)はなやかで人目をひくもの。多く女性についていう。「社交界の―」「職場の―」「両手に―」

(2)美しく貴く思うもの。また,はなやかで興趣に富むもの。「高嶺(タカネ)の―」「この世の―」

(3)(「花の…」の形で,連体修飾語として)はなやかで美しいものである意を表す。「―の都」「―の顔(カンバセ)」

(4)(多く「…が花だ」の形で,述部として用い)最もよいこと。最もよい時期。「知らぬが―だ」「若いうちが―だ」

(5)はなやかで,そのものの特色を表しているもの。「火事と喧嘩(ケンカ)は江戸の―」「古代美の―」

(6)若い男女。「箱入の―もの云はぬ病が出/柳多留 42」

(7)美しい女。また,遊女。「―に遊ばば祇園あたりの色揃へ/浄瑠璃・忠臣蔵」

(8)世阿弥の能楽論の用語。観客の感動を呼び起こす芸の魅力,おもしろさ,珍しさ。また,それを追求・工夫し,感得する心の働き。

花の移ろいやすく,はかなく散るさま,また見かけだけであだなさまにたとえていう。

(1)外観。うわべ。実質を伴わないはなやかさ。「―多ければ実少なし」

(2)人の心や風俗などの変わりやすいこと。「色みえで移ろふものは世の中の人の心の―にぞありける/古今(恋五)」

(3)人の心などが,うわべばかりで誠実さのないこと。「今の世の中色につき,人の心―になりけるにより,あだなる歌はかなきことのみ出でくれば/古今(仮名序)」

(4)「花籤(ハナクジ)」の略。「ほんに当る因果なら,―ばかりでおけばいいに/黄表紙・金生木」

(5)文芸論の用語。和歌・連歌・俳諧などで,意味内容を実にたとえるのに対し,表現技巧をいう。「古の歌はみな実を存して―を忘れ,近代のうたは―をのみ心にかけて,実には目もかけぬから/毎月抄」

花の移ろいやすく,はかなく散るさま,また見かけだけであだなさまにたとえていう。

(1)外観。うわべ。実質を伴わないはなやかさ。「―多ければ実少なし」

(2)人の心や風俗などの変わりやすいこと。「色みえで移ろふものは世の中の人の心の―にぞありける/古今(恋五)」

(3)人の心などが,うわべばかりで誠実さのないこと。「今の世の中色につき,人の心―になりけるにより,あだなる歌はかなきことのみ出でくれば/古今(仮名序)」

(4)「花籤(ハナクジ)」の略。「ほんに当る因果なら,―ばかりでおけばいいに/黄表紙・金生木」

(5)文芸論の用語。和歌・連歌・俳諧などで,意味内容を実にたとえるのに対し,表現技巧をいう。「古の歌はみな実を存して―を忘れ,近代のうたは―をのみ心にかけて,実には目もかけぬから/毎月抄」

歌曲名(別項参照)。

歌曲名(別項参照)。

(1)種子植物の生殖器官。一定の時期に枝や茎の先端などに形成され,受精して実を結ぶ機能を有するもの。有性生殖を行うために葉と茎が分化したもので,花葉と花軸からなる。花葉は普通,萼(ガク)・花冠(花弁の集合)・おしべ・めしべに分化して,花の主体を形成する。形態上の特徴は分類上の指標となる。「―が咲く」「―が散る」

(2)特定の花をさす。(ア)春の花を代表する桜の花をさす。[季]春。「―に浮かれる」「願はくは―のしたにて春死なむ/山家(春)」

〔中古後期頃に一般化した用法。現代語では「花見」「花ぐもり」など他の語との複合した形でみられる〕

(イ)古くは,百花にさきがけて咲くところから,梅の花をさした。「今のごと心を常に思へらばまづ咲く―の地(ツチ)に落ちめやも/万葉 1653」「春や疾(ト)き―や遅きと聞き分かむ鶯だにも鳴かずもあるかな/古今(春上)」

(3)神仏に供える花や枝葉。「手向けの―」

(4)生け花。花道(カドウ)。また,生け花にする材料。「お―の稽古」「―を生ける」

(5)(特に桜を対象として)(ア)花が咲くこと。「―便り」「向つ峰(オ)の若桂の木下枝(シズエ)取り―待つい間に嘆きつるかも/万葉 1359」(イ)古くは,花を見て賞すること。花見。「尋ね来て―にくらせる木の間より待つとしもなき山の端の月/新古今(春上)」

(6)(しばしば鳥・雪・月などと対比されつつ)自然美の代表として草木に咲く花を総称していう。「蝶よ―よと育てる」

(1)種子植物の生殖器官。一定の時期に枝や茎の先端などに形成され,受精して実を結ぶ機能を有するもの。有性生殖を行うために葉と茎が分化したもので,花葉と花軸からなる。花葉は普通,萼(ガク)・花冠(花弁の集合)・おしべ・めしべに分化して,花の主体を形成する。形態上の特徴は分類上の指標となる。「―が咲く」「―が散る」

(2)特定の花をさす。(ア)春の花を代表する桜の花をさす。[季]春。「―に浮かれる」「願はくは―のしたにて春死なむ/山家(春)」

〔中古後期頃に一般化した用法。現代語では「花見」「花ぐもり」など他の語との複合した形でみられる〕

(イ)古くは,百花にさきがけて咲くところから,梅の花をさした。「今のごと心を常に思へらばまづ咲く―の地(ツチ)に落ちめやも/万葉 1653」「春や疾(ト)き―や遅きと聞き分かむ鶯だにも鳴かずもあるかな/古今(春上)」

(3)神仏に供える花や枝葉。「手向けの―」

(4)生け花。花道(カドウ)。また,生け花にする材料。「お―の稽古」「―を生ける」

(5)(特に桜を対象として)(ア)花が咲くこと。「―便り」「向つ峰(オ)の若桂の木下枝(シズエ)取り―待つい間に嘆きつるかも/万葉 1359」(イ)古くは,花を見て賞すること。花見。「尋ね来て―にくらせる木の間より待つとしもなき山の端の月/新古今(春上)」

(6)(しばしば鳥・雪・月などと対比されつつ)自然美の代表として草木に咲く花を総称していう。「蝶よ―よと育てる」

色や形の類似から,花になぞらえていう。

(1)(主としてその白さによって)雪・霜・白波・月光・灯火などを花に見たてていう語。「雪の―」「波の―」「硫黄(イオウ)の―」

(2)麹黴(コウジカビ)。麹花。また,麹のこと。

色や形の類似から,花になぞらえていう。

(1)(主としてその白さによって)雪・霜・白波・月光・灯火などを花に見たてていう語。「雪の―」「波の―」「硫黄(イオウ)の―」

(2)麹黴(コウジカビ)。麹花。また,麹のこと。

花にちなんだ事物。

(1)造花。飾り花。また,散華(サンゲ)に用いる紙製の蓮(ハス)の花びら。

(2)〔もと露草の花のしぼり汁を原料としたところから〕

(ア)青白色。また,藍(アイ)染めの淡い藍色。縹(ハナダ)色。はないろ。「御直衣の裏の―なりければ/大鏡(伊尹)」(イ)薄い藍色の顔料。「頭には―を塗り/栄花(本の雫)」

(3)(ア)芸人などに与える金品。また,芸娼妓や幇間(ホウカン)の揚げ代。花代。

〔「纏頭」とも書く。花の枝に贈り物を付けたところから〕

(イ)芸娼妓や幇間の花代を計算するために用いる線香。また,それで計る時間。「―を恨み,鶏を惜(ニク)み/洒落本・南遊記」

(4)花札。花ガルタ。また,それを用いた遊び。花合わせ。「―を引く」

花にちなんだ事物。

(1)造花。飾り花。また,散華(サンゲ)に用いる紙製の蓮(ハス)の花びら。

(2)〔もと露草の花のしぼり汁を原料としたところから〕

(ア)青白色。また,藍(アイ)染めの淡い藍色。縹(ハナダ)色。はないろ。「御直衣の裏の―なりければ/大鏡(伊尹)」(イ)薄い藍色の顔料。「頭には―を塗り/栄花(本の雫)」

(3)(ア)芸人などに与える金品。また,芸娼妓や幇間(ホウカン)の揚げ代。花代。

〔「纏頭」とも書く。花の枝に贈り物を付けたところから〕

(イ)芸娼妓や幇間の花代を計算するために用いる線香。また,それで計る時間。「―を恨み,鶏を惜(ニク)み/洒落本・南遊記」

(4)花札。花ガルタ。また,それを用いた遊び。花合わせ。「―を引く」

花の美しさ・はなやかさにたとえていう。

(1)はなやかで人目をひくもの。多く女性についていう。「社交界の―」「職場の―」「両手に―」

(2)美しく貴く思うもの。また,はなやかで興趣に富むもの。「高嶺(タカネ)の―」「この世の―」

(3)(「花の…」の形で,連体修飾語として)はなやかで美しいものである意を表す。「―の都」「―の顔(カンバセ)」

(4)(多く「…が花だ」の形で,述部として用い)最もよいこと。最もよい時期。「知らぬが―だ」「若いうちが―だ」

(5)はなやかで,そのものの特色を表しているもの。「火事と喧嘩(ケンカ)は江戸の―」「古代美の―」

(6)若い男女。「箱入の―もの云はぬ病が出/柳多留 42」

(7)美しい女。また,遊女。「―に遊ばば祇園あたりの色揃へ/浄瑠璃・忠臣蔵」

(8)世阿弥の能楽論の用語。観客の感動を呼び起こす芸の魅力,おもしろさ,珍しさ。また,それを追求・工夫し,感得する心の働き。

花の美しさ・はなやかさにたとえていう。

(1)はなやかで人目をひくもの。多く女性についていう。「社交界の―」「職場の―」「両手に―」

(2)美しく貴く思うもの。また,はなやかで興趣に富むもの。「高嶺(タカネ)の―」「この世の―」

(3)(「花の…」の形で,連体修飾語として)はなやかで美しいものである意を表す。「―の都」「―の顔(カンバセ)」

(4)(多く「…が花だ」の形で,述部として用い)最もよいこと。最もよい時期。「知らぬが―だ」「若いうちが―だ」

(5)はなやかで,そのものの特色を表しているもの。「火事と喧嘩(ケンカ)は江戸の―」「古代美の―」

(6)若い男女。「箱入の―もの云はぬ病が出/柳多留 42」

(7)美しい女。また,遊女。「―に遊ばば祇園あたりの色揃へ/浄瑠璃・忠臣蔵」

(8)世阿弥の能楽論の用語。観客の感動を呼び起こす芸の魅力,おもしろさ,珍しさ。また,それを追求・工夫し,感得する心の働き。

花の移ろいやすく,はかなく散るさま,また見かけだけであだなさまにたとえていう。

(1)外観。うわべ。実質を伴わないはなやかさ。「―多ければ実少なし」

(2)人の心や風俗などの変わりやすいこと。「色みえで移ろふものは世の中の人の心の―にぞありける/古今(恋五)」

(3)人の心などが,うわべばかりで誠実さのないこと。「今の世の中色につき,人の心―になりけるにより,あだなる歌はかなきことのみ出でくれば/古今(仮名序)」

(4)「花籤(ハナクジ)」の略。「ほんに当る因果なら,―ばかりでおけばいいに/黄表紙・金生木」

(5)文芸論の用語。和歌・連歌・俳諧などで,意味内容を実にたとえるのに対し,表現技巧をいう。「古の歌はみな実を存して―を忘れ,近代のうたは―をのみ心にかけて,実には目もかけぬから/毎月抄」

花の移ろいやすく,はかなく散るさま,また見かけだけであだなさまにたとえていう。

(1)外観。うわべ。実質を伴わないはなやかさ。「―多ければ実少なし」

(2)人の心や風俗などの変わりやすいこと。「色みえで移ろふものは世の中の人の心の―にぞありける/古今(恋五)」

(3)人の心などが,うわべばかりで誠実さのないこと。「今の世の中色につき,人の心―になりけるにより,あだなる歌はかなきことのみ出でくれば/古今(仮名序)」

(4)「花籤(ハナクジ)」の略。「ほんに当る因果なら,―ばかりでおけばいいに/黄表紙・金生木」

(5)文芸論の用語。和歌・連歌・俳諧などで,意味内容を実にたとえるのに対し,表現技巧をいう。「古の歌はみな実を存して―を忘れ,近代のうたは―をのみ心にかけて,実には目もかけぬから/毎月抄」

歌曲名(別項参照)。

歌曲名(別項参照)。

はなおか【華岡】🔗⭐🔉

はなおか ハナヲカ 【華岡】

姓氏の一。

はなおか-せいしゅう【華岡青洲】🔗⭐🔉

はなおか-せいしゅう ハナヲカセイシウ 【華岡青洲】

(1760-1835) 江戸後期の医師。紀伊の人。名は震。古医方および蘭方を学ぶ。麻酔剤を案出。全身麻酔で乳癌手術に成功した。

はなばな-し・い【花花しい・華華しい】🔗⭐🔉

はなばな-し・い [5] 【花花しい・華華しい】 (形)[文]シク はなばな・し

はなやかである。はでやかで見事である。「―・い活躍」「―・く売り出す」

[派生] ――げ(形動)――さ(名)

はな-め・く【花めく・華めく】🔗⭐🔉

はな-め・く [3] 【花めく・華めく】 (動カ四)

(1)はなやかに浮き立つ。「よき能をして人の心―・くは陽なり/風姿花伝」

(2)はなやかに時めく。時節に合って栄える。「時にあひ―・かせ給ふ后おはしましけり/唐物語 9」

はな-やか【花やか・華やか】🔗⭐🔉

はな-やか [2] 【花やか・華やか】 (形動)[文]ナリ

(1)(花のように)きらびやかで美しいさま。明るく美しいさま。「―な装い」「いと―にうち笑ひ給ひて/源氏(行幸)」

(2)栄えて勢いがあるさま。盛んなさま。「映画界―なりし頃」

(3)きわだっているさま。「なにがしさぶらふと,いと―にいふ/枕草子 82」「樒(シキミ)のいと―に薫れるけはひも/源氏(総角)」

[派生] ――さ(名)

はな-や・ぐ【花やぐ・華やぐ】🔗⭐🔉

はな-や・ぐ [3] 【花やぐ・華やぐ】 (動ガ五[四])

(1)明るくはなやかである。「若い女性の―・いだ声」「―・いだ雰囲気」

(2)陽気に振る舞う。「同じ直衣の人参り給ひて,これは今少し―・ぎ,猿楽言などし給ふを/枕草子 184」

(3)はぶりよく暮らす。栄える。「前(サキ)の帥殿は,時の一の人の御孫にて,えも言はず―・ぎ給ひしに/大鏡(頼忠)」

かきょう【華僑】(和英)🔗⭐🔉

かきょう【華僑】

a Chinese merchant abroad;an overseas Chinese.

かし【華氏(75度)】(和英)🔗⭐🔉

かし【華氏(75度)】

(75 degrees) Fahrenheit;→英和

(75°).華氏寒暖計 a Fahrenheit (thermometer).

かしょく【華燭の典】(和英)🔗⭐🔉

かしょく【華燭の典】

a wed ding.

かぞく【華族】(和英)🔗⭐🔉

かどう【華道】(和英)🔗⭐🔉

かどう【華道】

(the art of) flower arrangement.⇒生花(いけばな).

かび【華美】(和英)🔗⭐🔉

かれい【華麗な】(和英)🔗⭐🔉

大辞林に「華」で始まるの検索結果 1-97。

摂氏温度との関係は C=5(F−32)/9 で表される。アメリカなどで使われている。カ氏温度。

摂氏温度との関係は C=5(F−32)/9 で表される。アメリカなどで使われている。カ氏温度。