複数辞典一括検索+![]()

![]()

あん-ぐ【鞍具】🔗⭐🔉

あん-ぐ [1] 【鞍具】

鞍(クラ)とその付属品一式。鞍皆具(クラカイグ)。

あんざん【鞍山】🔗⭐🔉

あんざん 【鞍山】

中国,遼寧(リヨウネイ)省の都市。付近は鉄鉱の産地で,鉄鋼業が発達。アンシャン。

あんざん-せいてつじょ【鞍山製鉄所】🔗⭐🔉

あんざん-せいてつじょ 【鞍山製鉄所】

鞍山にある製鉄所。1918年(大正7)満鉄により設立され,国家の保護を受け発展した。戦後中国に返還。

あん-じょう【鞍上】🔗⭐🔉

あん-じょう ―ジヤウ [0] 【鞍上】

鞍(クラ)の上。

あんじょう=人無く鞍下(アンカ)馬無し🔗⭐🔉

――人無く鞍下(アンカ)馬無し

人馬一体となった巧みな騎乗ぶりのたとえ。

あん-のう【鞍嚢】🔗⭐🔉

あん-のう ―ナウ [0] 【鞍嚢】

馬の鞍(クラ)の両側につるす革袋。

あん-ば【鞍馬】🔗⭐🔉

あん-ば [0] 【鞍馬】

(1)鞍(クラ)をおいた馬。くらうま。

(2)馬体をかたどった台に二個の取っ手をつけた体操器具。また,それを用いて行う男子体操競技種目の一。腕で体を支え,両脚の旋回・交差などを連続的に演ずる。

あん-ぶ【鞍部】🔗⭐🔉

あん-ぶ [1] 【鞍部】

山の尾根のくぼんでいる所。コル。

くら-うち【鞍打ち】🔗⭐🔉

くら-うち 【鞍打ち】

鞍を作ること。また,その人。鞍匠。

くら-おおい【鞍覆い】🔗⭐🔉

くら-おおい ―オホヒ [3] 【鞍覆い】

引き馬の鞍の上をおおうもの。布や虎・鹿の皮などで作る。馬氈(バセン)。

くら-おき【鞍置】🔗⭐🔉

くら-おき [0] 【鞍置】

「鞍置馬」の略。「銀の鐙かけたる―/宇津保(吹上・上)」

くらおき-うま【鞍置馬】🔗⭐🔉

くらおき-うま [4] 【鞍置馬】

鞍をつけた馬。

くらおき-どころ【鞍置所】🔗⭐🔉

くらおき-どころ 【鞍置所】

「鞍下(クラシタ){(1)}」に同じ。

くら-かいぐ【鞍皆具】🔗⭐🔉

くら-かいぐ [3] 【鞍皆具】

鞍橋(クラボネ)・鐙(アブミ)・轡(クツワ)・手綱・鞦(シリガイ)・腹帯(ハルビ)などの総称。馬具一そろい。鞍具。鞍具足。

くら-がえ【鞍替え】🔗⭐🔉

くら-がえ ―ガヘ [0] 【鞍替え】 (名)スル

(1)芸者・娼妓などが勤め場所をかえること。

(2)今までやってきたことをやめて,別のことを始めること。また,職業を変えること。

くら-かけ【鞍掛・鞍懸】🔗⭐🔉

くら-かけ [0] 【鞍掛・鞍懸】

(1)鞍を掛けて置く四脚の台。

(2)〔(1)を踏み台としても用いたことから〕

四脚の踏み台。足継ぎ。また,腰掛け。

(3)「鞍掛馬」の略。

くらかけ-あざらし【鞍掛海豹】🔗⭐🔉

くらかけ-あざらし [6] 【鞍掛海豹】

アザラシの一種。体長1.6メートル程度。毛色は黒で,首,腰,前肢の基部に特徴的な白い帯がある。ベーリング海とオホーツク海に多い。

くらかけ-うま【鞍掛馬】🔗⭐🔉

くらかけ-うま [4] 【鞍掛馬】

馬術の練習に使う木馬。鞍掛。

くら-かさ【鞍笠】🔗⭐🔉

くら-かさ [3][0] 【鞍笠】

「鞍壺(クラツボ)」に同じ。

くら-かず【鞍数】🔗⭐🔉

くら-かず [3] 【鞍数】

馬に乗った回数。特に,同じ馬に乗った回数。

くら-ぐ【鞍具】🔗⭐🔉

くら-ぐ [2] 【鞍具】

⇒鞍皆具(クラカイグ)

くら-ぐそく【鞍具足】🔗⭐🔉

くら-ぐそく 【鞍具足】

⇒鞍皆具(クラカイグ)

くら-しき【鞍敷】🔗⭐🔉

くら-しき [4] 【鞍敷】

鞍の上に敷く座布団のようなもの。うわしき。くらぶとん。

くら-しし【鞍鹿】🔗⭐🔉

くら-しし 【鞍鹿】

〔「くら」は岸壁の意。けわしい山岳地帯にすむところから〕

カモシカの異名。

くら-した【鞍下】🔗⭐🔉

くら-した [0] 【鞍下】

(1)牛や馬などの背の,鞍をのせるところ。くらおきどころ。また,食肉のその部分の名。牛肉ではヒレ。

(2)洋鞍で,鞍橋(クラボネ)の下にあてる敷物。

くら-じり【鞍尻】🔗⭐🔉

くら-じり [0][4] 【鞍尻】

鞍の後部。

くら-ずれ【鞍擦れ】🔗⭐🔉

くら-ずれ [0][4] 【鞍擦れ】 (名)スル

牛馬の背または人の股が鞍にすれて傷つくこと。また,その傷。鞍傷(アンシヨウ)。

くら-つぎ【鞍接ぎ】🔗⭐🔉

くら-つぎ [0] 【鞍接ぎ】

接ぎ木の仕方の一。台木あるいは接ぎ穂の一方をくさび形に削り,他方をそれに合う鞍の形に削って,両者を密着させて接ぐ方法。台木と接ぎ穂の太さが同じくらいの場合に用いる。

くら-つくり【鞍作り】🔗⭐🔉

くら-つくり [3] 【鞍作り】

鞍を作ること。また,それを職業とする者。

くらつくり-べ【鞍作部】🔗⭐🔉

くらつくり-べ [5] 【鞍作部】

古代,鞍を作るのを職業とした部。多くは百済(クダラ)からの渡来人。

くらつくり-の-とり【鞍作止利・鞍作鳥】🔗⭐🔉

くらつくり-の-とり 【鞍作止利・鞍作鳥】

飛鳥時代の仏師。止利仏師とも。渡来人司馬達等(タツト)の孫。北魏(ホクギ)の仏像形式を取り入れながら,日本式に洗練された様式を完成。法隆寺金堂の釈迦三尊の光背には止利仏師の銘がある。生没年未詳。

くら-つぼ【鞍壺】🔗⭐🔉

くら-つぼ [2][0] 【鞍壺】

鞍の真ん中の平らな部分。人のまたがる所。鞍笠(クラカサ)。

くら-づめ【鞍爪】🔗⭐🔉

くら-づめ [0] 【鞍爪】

鞍の前輪(マエワ)・後輪(シズワ)の下端のとがった所。鞍橋(クラボネ)の先端。

くらて【鞍手】🔗⭐🔉

くらて 【鞍手】

福岡県中北部,鞍手郡の町。筑豊の炭鉱町として発展。遠賀川流域の穀倉地域。

くら-ぼね【鞍橋・鞍骨・鞍瓦】🔗⭐🔉

くら-ぼね [0] 【鞍橋・鞍骨・鞍瓦】

鞍の骨組みをなす部分。前輪(マエワ)・後輪(シズワ)に居木(イギ)を取り付けたもの。

鞍橋

[図]

[図]

[図]

[図]

くらま【鞍馬】🔗⭐🔉

くらま 【鞍馬】

(1)京都市左京区の地名。鞍馬寺の門前町。

(2)「鞍馬山」の略。

(3)「鞍馬寺」の略。

くらま-いし【鞍馬石】🔗⭐🔉

くらま-いし [3] 【鞍馬石】

鞍馬から産出する閃緑岩(センリヨクガン)の石材。庭石などに用いる。

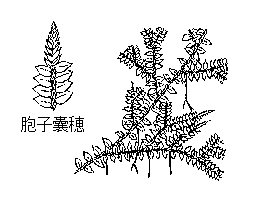

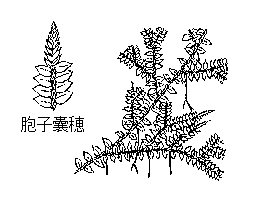

くらま-ごけ【鞍馬苔】🔗⭐🔉

くらま-ごけ [3] 【鞍馬苔】

イワヒバ目の常緑性シダ植物。山中林内に生える。茎は細く地をはい,まばらに短い枝が分かれ,卵形で鱗片状の葉が四列に並んでつく。愛宕(アタゴ)苔。叡山(エイザン)苔。

鞍馬苔

[図]

[図]

[図]

[図]

くらま-たけきりえしき【鞍馬竹伐会式】🔗⭐🔉

くらま-たけきりえしき ― シキ 【鞍馬竹伐会式】

京都の鞍馬寺で六月二〇日に行われる行事。正称は蓮華会(レンゲエ)。右座・左座に分かれ,大竹を切って豊凶を占う。鞍馬の竹伐。竹伐の会式。[季]夏。

シキ 【鞍馬竹伐会式】

京都の鞍馬寺で六月二〇日に行われる行事。正称は蓮華会(レンゲエ)。右座・左座に分かれ,大竹を切って豊凶を占う。鞍馬の竹伐。竹伐の会式。[季]夏。

シキ 【鞍馬竹伐会式】

京都の鞍馬寺で六月二〇日に行われる行事。正称は蓮華会(レンゲエ)。右座・左座に分かれ,大竹を切って豊凶を占う。鞍馬の竹伐。竹伐の会式。[季]夏。

シキ 【鞍馬竹伐会式】

京都の鞍馬寺で六月二〇日に行われる行事。正称は蓮華会(レンゲエ)。右座・左座に分かれ,大竹を切って豊凶を占う。鞍馬の竹伐。竹伐の会式。[季]夏。

くらま-でら【鞍馬寺】🔗⭐🔉

くらま-でら 【鞍馬寺】

京都市左京区鞍馬本町にある鞍馬弘教の本山。山号は松尾山。もと天台宗。770年,鑑禎(ガンチヨウ)の開基と伝える。本尊は毘沙門天。皇城の北方を鎮護する寺として栄えた。牛若丸伝説などで知られる。

くらま-てんぐ【鞍馬天狗】🔗⭐🔉

くらま-てんぐ [4] 【鞍馬天狗】

(1)鞍馬山の僧正ヶ谷に住んでいたと伝えられる天狗。牛若丸に兵法を教えたという。

(2)能の曲名(別項参照)。

(3)書名(別項参照)。

くらま-の-このめづけ【鞍馬の木芽漬(け)】🔗⭐🔉

くらま-の-このめづけ [1] 【鞍馬の木芽漬(け)】

山椒(サンシヨウ)・アケビなどの若芽を塩漬けにしたのち,陰干しにしたもの。古くから鞍馬の名物。くらまのきのめづけ。鞍馬漬け。

くらま-の-たけきり【鞍馬の竹伐】🔗⭐🔉

くらま-の-たけきり 【鞍馬の竹伐】

「鞍馬竹伐会式(タケキリエシキ)」に同じ。[季]夏。

くらま-の-ひまつり【鞍馬の火祭】🔗⭐🔉

くらま-の-ひまつり 【鞍馬の火祭】

京都の鞍馬寺で一〇月二二日(以前は陰暦九月八,九日)の夜,行われる火祭り。大きな篝火をたき,人々が松明(タイマツ)をもった中を,二基の御輿が出る。[季]秋。

くらま-はちりゅう【鞍馬八流】🔗⭐🔉

くらま-はちりゅう ―リウ 【鞍馬八流】

剣術の一派。平安末期に鬼一法眼が鞍馬の僧八人に伝えたという。京の八流。

くらま-まいり【鞍馬参り】🔗⭐🔉

くらま-まいり ―マ リ [4] 【鞍馬参り】

「鞍馬詣(クラマモウ)で」に同じ。

リ [4] 【鞍馬参り】

「鞍馬詣(クラマモウ)で」に同じ。

リ [4] 【鞍馬参り】

「鞍馬詣(クラマモウ)で」に同じ。

リ [4] 【鞍馬参り】

「鞍馬詣(クラマモウ)で」に同じ。

くらま-もうで【鞍馬詣で】🔗⭐🔉

くらま-もうで ―マウデ [4] 【鞍馬詣で】

京都の鞍馬寺に参詣すること。鞍馬参り。

くらま-やま【鞍馬山】🔗⭐🔉

くらま-やま 【鞍馬山】

京都市左京区にある山。海抜570メートル。中腹に鞍馬寺がある。((歌枕))「昔より鞍馬の山といひけるは我がごと人も夜や越えけむ/後撰(雑二)」

〔多く「暗し」の意をかけて詠まれた〕

くらま-りゅう【鞍馬流】🔗⭐🔉

くらま-りゅう ―リウ 【鞍馬流】

剣道・居合術の一派。流祖は大野将監(シヨウゲン)。天正年間(1573-1592)に興る。鬼一法眼に由来する流派という。

くらまじし【鞍馬獅子】🔗⭐🔉

くらまじし 【鞍馬獅子】

歌舞伎舞踊の一。富本,のち清元。本名題「夫婦酒替奴中仲(メオトザケカワラヌナカナカ)」。1777年初演。義経の死を聞き狂乱する静御前に太神楽に姿をかえた御厩(オンマヤ)の喜三太などがからむ。

くらまてんぐ【鞍馬天狗】🔗⭐🔉

くらまてんぐ 【鞍馬天狗】

(1)能の一。宮増(ミヤマス)作。五番目物。鞍馬山の大天狗が牛若丸に兵法を授け,将来の守護を約束するという筋。

(2)小説。大仏次郎作。1924年(大正13)から四十数編を連作。主人公鞍馬天狗が幕末の京都で,勤王の志士として新撰組を相手に活躍する。

あんば【鞍馬】(和英)🔗⭐🔉

あんば【鞍馬】

<米>a side horse,<英>a pommel horse.

あんぶ【鞍部】(和英)🔗⭐🔉

あんぶ【鞍部】

a col (山の).→英和

くらがえ【鞍替えする】(和英)🔗⭐🔉

くらがえ【鞍替えする】

change one's quarters[job];be transferred.

大辞林に「鞍」で始まるの検索結果 1-56。