複数辞典一括検索+![]()

![]()

あん‐が【鞍瓦】‥グワ🔗⭐🔉

あん‐が【鞍瓦】‥グワ

(→)鞍橋くらぼねに同じ。

あん‐ぐ【鞍具】🔗⭐🔉

あん‐ぐ【鞍具】

(→)鞍皆具くらかいぐに同じ。

あんざん【鞍山】🔗⭐🔉

あんざん【鞍山】

(Anshan)中国遼寧省南部の工業都市。東北地区の鉄鋼業の中心。関連工業も発達。人口155万6千(2000)。

あん‐しょう【鞍傷】‥シヤウ🔗⭐🔉

あん‐しょう【鞍傷】‥シヤウ

牛馬などが、くらの摩擦によって受ける傷。くらずれ。

あん‐じょう【鞍上】‥ジヤウ🔗⭐🔉

あん‐じょう【鞍上】‥ジヤウ

くらの上。

⇒鞍上人無く鞍下馬無し

○鞍上人無く鞍下馬無しあんじょうひとなくあんかうまなし🔗⭐🔉

○鞍上人無く鞍下馬無しあんじょうひとなくあんかうまなし

乗り手と馬とが一体になったように見えるほど、巧みに乗りこなすさまにいう。

⇒あん‐じょう【鞍上】

あん‐しょく【暗色】

暗い感じのする色。↔明色

あん‐じょく【鞍褥】

馬のくらの下に敷くふとん。

あんじ‐りょうほう【暗示療法】‥レウハフ

心理療法の一つ。言語や刺激を理性に訴えることなく受け入れさせることによって、治療を行う方法。

⇒あん‐じ【暗示】

あん・じる【按じる】

〔他上一〕

(→)「按ずる」に同じ。

あん・じる【案じる】

〔他上一〕

(→)「案ずる」に同じ。

アンジロー

(弥次郎と当て字)戦国時代の人。マラッカでザビエルに伝道され日本最初のキリシタン信者となった。生没年未詳。

あん‐しん【安心・安神】

心配・不安がなくて、心が安らぐこと。また、安らかなこと。「それなら―だ」「まだ―できない」「親を―させる」

⇒あんしん‐かん【安心感】

⇒あんしん‐りつめい【安心立命】

あん‐じん【安心】

〔仏〕

①信仰により心を一所にとどめて不動であること。

②弥陀みだの救いを信じて一心に極楽往生を願う心。

③宗派の教法の根本眼目。日葡辞書「コレワガシュウ(宗)ノアンジンナリ」

⇒あんじん‐けつじょう【安心決定】

⇒あんじん‐りゅうめい【安心立命】

あん‐じん【按針】

①(近世語。ポルトガル語pillotoの訳語)磁石の針によって船の航路を定める水先案内。

②⇒みうらあんじん(三浦按針)。→アダムズ(W. Adams)。

⇒あんじん‐づか【按針塚】

あんしん‐かん【安心感】

安心できる感じ。「―のある対応」

⇒あん‐しん【安心・安神】

あんじん‐けつじょう【安心決定】‥ヂヤウ

ひたすら信じて疑わないこと。信念を得て、心を動かさないこと。

⇒あん‐じん【安心】

あんじん‐づか【按針塚】

横須賀市西逸見にしへみ町にある三浦按針(ウィリアム=アダムズ)の墓。

⇒あん‐じん【按針】

あんしん‐りつめい【安心立命】

⇒あんじんりゅうめい

⇒あん‐しん【安心・安神】

あんじん‐りゅうめい【安心立命】‥リフ‥

心を安らかにし身を天命に任せ、どんな場合にも動じないこと。立命は儒教より出た語。

⇒あん‐じん【安心】

あんす

「あります」の遊里訛。

あん‐ず【杏子・杏】

(唐音)バラ科サクラ属の落葉高木。中国の原産。果樹として広く世界で栽培、日本では東北地方・長野県で栽培。幹の高さ約3メートル。葉は卵円形で鋸歯がある。早春、白色または淡紅色の花を開く。果実は梅に似て大きく、初夏に実り、果肉は砂糖漬・ジャムなどにする。種子は生薬の杏仁きょうにんで、咳どめ薬の原料。カラモモ。アプリコット。〈[季]夏〉。「杏子の花」は〈[季]春〉。〈下学集〉

⇒あんず‐あめ【杏飴】

⇒あんず‐うめ【杏子梅】

⇒あんず‐たけ【杏茸】

あん‐ず【按司】

⇒あんじ

あん‐ず【案主】

⇒あんじゅ

あんず‐あめ【杏飴】

杏の果肉が入った飴。また、杏を水飴でくるんで冷やしたもの。

⇒あん‐ず【杏子・杏】

あんず‐うめ【杏子梅】

梅の一変種。花は単弁、淡紅色、果実は酸味が少ない。

⇒あん‐ず【杏子・杏】

あんず‐たけ【杏茸】

担子菌類の食用きのこ。秋に林内の地上に発生する。全体が橙黄色またはクリーム色で、乾燥させるとアンズに似た香りがある。

⇒あん‐ず【杏子・杏】

アンスリウム【Anthurium ラテン】

サトイモ科の熱帯植物。アンスリウム‐アンドレアーヌム(オオベニウチワ)が代表的。長い花梗の先に光沢ある鮮朱紅色、広心臓形、長さ10センチメートル余の蝋細工に似た仏炎苞を生じ、基部に円柱形の肉穂花序がつく。切花用・観賞用に温室で栽培。また、広くはサトイモ科ベニウチワ属植物(その学名)をいい、熱帯アメリカに500種以上が分布。

アンスリウム

オオベニウチワ

撮影:関戸 勇

オオベニウチワ

撮影:関戸 勇

あん・ずる【按ずる】

〔他サ変〕[文]按ず(サ変)

①おさえる。または、なでる。もむ。

②考えをめぐらす。

③調べる。

あん・ずる【案ずる】

〔他サ変〕[文]案ず(サ変)

①考える。工夫する。

②心配する。気づかう。

⇒案ずるより産むが易い

あんずる‐に【案ずるに・按ずるに】

考えてみると。

あん・ずる【按ずる】

〔他サ変〕[文]按ず(サ変)

①おさえる。または、なでる。もむ。

②考えをめぐらす。

③調べる。

あん・ずる【案ずる】

〔他サ変〕[文]案ず(サ変)

①考える。工夫する。

②心配する。気づかう。

⇒案ずるより産むが易い

あんずる‐に【案ずるに・按ずるに】

考えてみると。

オオベニウチワ

撮影:関戸 勇

オオベニウチワ

撮影:関戸 勇

あん・ずる【按ずる】

〔他サ変〕[文]按ず(サ変)

①おさえる。または、なでる。もむ。

②考えをめぐらす。

③調べる。

あん・ずる【案ずる】

〔他サ変〕[文]案ず(サ変)

①考える。工夫する。

②心配する。気づかう。

⇒案ずるより産むが易い

あんずる‐に【案ずるに・按ずるに】

考えてみると。

あん・ずる【按ずる】

〔他サ変〕[文]按ず(サ変)

①おさえる。または、なでる。もむ。

②考えをめぐらす。

③調べる。

あん・ずる【案ずる】

〔他サ変〕[文]案ず(サ変)

①考える。工夫する。

②心配する。気づかう。

⇒案ずるより産むが易い

あんずる‐に【案ずるに・按ずるに】

考えてみると。

あん‐じょく【鞍褥】🔗⭐🔉

あん‐じょく【鞍褥】

馬のくらの下に敷くふとん。

あん‐のう【鞍嚢】‥ナウ🔗⭐🔉

あん‐のう【鞍嚢】‥ナウ

乗馬のくらの両側にさげる革袋。

あん‐ば【鞍馬】🔗⭐🔉

あん‐ば【鞍馬】

①くらをおいた馬。くらうま。あんま。

②男子体操競技の一つ。馬の背の形をした台上に二つの把手とってをつけ、この上で、下肢を接触させないで体を回転させる。また、その用具。

あん‐ぶ【鞍部】🔗⭐🔉

あん‐ぶ【鞍部】

山の稜線のくぼんだ所。たおり。

くら‐あじ【鞍味】‥アヂ🔗⭐🔉

くら‐あじ【鞍味】‥アヂ

鞍の乗りごこち。くらごころ。

くら‐うち【鞍打ち】🔗⭐🔉

くら‐うち【鞍打ち】

鞍をつくること。また、その職人。

くら‐おおい【鞍覆い】‥オホヒ🔗⭐🔉

くら‐おおい【鞍覆い】‥オホヒ

引き馬の鞍の上を覆う具。毛氈もうせん・緞子どんす・金襴きんらん・鹿皮・豹皮・熊皮などを用いる。馬氈。

くら‐おき【鞍置】🔗⭐🔉

くら‐おき【鞍置】

鞍置馬の略。

⇒くらおき‐うま【鞍置馬】

⇒くらおき‐どころ【鞍置所】

くらおき‐うま【鞍置馬】🔗⭐🔉

くらおき‐うま【鞍置馬】

鞍皆具くらかいぐをととのえた引き馬。

⇒くら‐おき【鞍置】

くらおき‐どころ【鞍置所】🔗⭐🔉

くらおき‐どころ【鞍置所】

牛馬の背の、鞍を取りつける所。くらした。

⇒くら‐おき【鞍置】

くら‐かいぐ【鞍皆具】🔗⭐🔉

くら‐かいぐ【鞍皆具】

鞍橋くらぼね・鐙あぶみ・轡くつわ・手綱など一切の馬具。鞍具あんぐ。鞍具足くらぐそく。

くら‐がえ【鞍替え】‥ガヘ🔗⭐🔉

くら‐がえ【鞍替え】‥ガヘ

①遊女・芸者が他の店に勤めがえをすること。仕替え。

②職などをかえること。「記者から政治家に―する」

くら‐かけ【鞍掛・鞍懸】🔗⭐🔉

くら‐かけ【鞍掛・鞍懸】

①鞍をかけておく4脚の台。宇治拾遺物語5「移しの鞍二十具、―にかけたりけり」

②転じて、踏台。武道伝来記「―に腰を置きて」

③鞍掛馬の略。

⇒くらかけ‐うま【鞍掛馬】

くらかけ‐うま【鞍掛馬】🔗⭐🔉

くらかけ‐うま【鞍掛馬】

①乗馬の練習をする木馬。

②木馬に乗ることを学んで、実際の馬に乗るすべを知らないこと。

⇒くら‐かけ【鞍掛・鞍懸】

くら‐かさ【鞍笠】🔗⭐🔉

くら‐かさ【鞍笠】

(→)「くらつぼ」1に同じ。謡曲、八島「鐙あぶみ踏んばり―に突つ立ち上がり」

くら‐かず【鞍数】🔗⭐🔉

くら‐かず【鞍数】

(馬術用語)乗馬の度数。

くら‐ぐそく【鞍具足】🔗⭐🔉

くら‐ぐそく【鞍具足】

(→)鞍皆具くらかいぐに同じ。

くら‐ごころ【鞍心】🔗⭐🔉

くら‐ごころ【鞍心】

鞍の乗りごこち。くらあじ。

くら‐しき【鞍敷】🔗⭐🔉

くら‐しき【鞍敷】

鞍壺の上にしく敷物。うわしき。鞍ぶとん。

くら‐しし【鞍鹿】🔗⭐🔉

くら‐しし【鞍鹿】

(多く座くらと称する場所にすむからいう)カモシカの異称。

くら‐した【鞍下】🔗⭐🔉

くら‐した【鞍下】

①牛馬の背の、鞍の下になる部分。殊に牛のその部分の肉は賞味される。〈日葡辞書〉

②洋鞍で、鞍橋くらぼねの下にあてる敷物。

くら‐じり【鞍尻】🔗⭐🔉

くら‐じり【鞍尻】

牛馬の鞍の後部。

くら‐ずれ【鞍擦れ】🔗⭐🔉

くら‐ずれ【鞍擦れ】

牛馬の背または人の股などが、鞍にすれて傷つくこと。また、その傷。

くら‐たち【鞍立ち】🔗⭐🔉

くら‐たち【鞍立ち】

馬術で鐙あぶみにふんばって立ちあがること。

くら‐つき【鞍築き】🔗⭐🔉

くら‐つき【鞍築き】

播種または定植の前に、土をよく耕し、肥料を与え、土をよく混ぜ合わせ、山形に盛って一株ごとにつくった畝うね。

くら‐つぎ【鞍接ぎ】🔗⭐🔉

くら‐つぎ【鞍接ぎ】

接木法の一つ。接穂・台木の太さが同じ場合、その一方を鞍形に削ぎ、他方を楔形に切り、その切断面を密着接合すること。

鞍接ぎ

くらつくり‐の‐とり【鞍作止利・鞍作鳥】🔗⭐🔉

くらつくり‐の‐とり【鞍作止利・鞍作鳥】

飛鳥時代の仏師。日本の仏工の祖といわれる。渡来人の司馬達等たつとの孫。彫刻・金工に秀でた。飛鳥寺の釈迦像(飛鳥大仏)や、623年の法隆寺金堂釈迦三尊像が現存し、その厳格端正な作風を知ることができる。鳥仏師。止利仏師。生没年未詳。

くらつくり‐べ【鞍作部】🔗⭐🔉

くらつくり‐べ【鞍作部】

鞍などの馬具を作る技術を世襲する品部しなべ。乗馬に適した馬は大陸・朝鮮から輸入したため、鞍作りも渡来人の技術であった。飛鳥彫刻で著名な鳥仏師もこの一族。

くら‐つぼ【鞍壺】🔗⭐🔉

くら‐つぼ【鞍壺】

①鞍の前輪まえわと後輪しずわとの間、すなわち人のまたがる所。くらかさ。

②馬術で、鞍の前か後かに少しもたれかかること。

くら‐つめ【鞍爪】🔗⭐🔉

くら‐つめ【鞍爪】

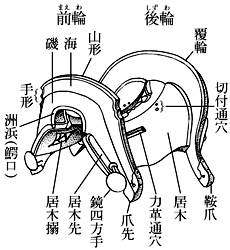

鞍の前輪まえわ・後輪しずわのつまさき。→鞍橋くらぼね(図)

くら‐づよ【鞍強】🔗⭐🔉

くら‐づよ【鞍強】

鞍に尻がすわって容易に落ちぬさま。〈日葡辞書〉

くら‐びつ【鞍櫃】🔗⭐🔉

くら‐びつ【鞍櫃】

鞍を入れておく櫃。

くら‐ぼね【鞍橋・鞍瓦】🔗⭐🔉

くらま【鞍馬】🔗⭐🔉

くらま【鞍馬】

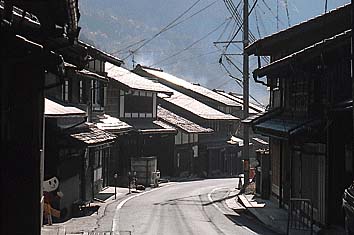

京都市左京区にある地名。

鞍馬

撮影:的場 啓

⇒くらま‐いし【鞍馬石】

⇒くらま‐ごけ【鞍馬苔】

⇒くらま‐じし【鞍馬獅子】

⇒くらま‐でら【鞍馬寺】

⇒くらま‐てんぐ【鞍馬天狗】

⇒くらま‐の‐たけきり【鞍馬の竹伐り】

⇒くらま‐の‐ひまつり【鞍馬の火祭】

⇒くらま‐はちりゅう【鞍馬八流】

⇒くらま‐まいり【鞍馬参り】

⇒くらま‐もうで【鞍馬詣で】

⇒くらま‐やま【鞍馬山】

⇒くらま‐りゅう【鞍馬流】

⇒くらま‐いし【鞍馬石】

⇒くらま‐ごけ【鞍馬苔】

⇒くらま‐じし【鞍馬獅子】

⇒くらま‐でら【鞍馬寺】

⇒くらま‐てんぐ【鞍馬天狗】

⇒くらま‐の‐たけきり【鞍馬の竹伐り】

⇒くらま‐の‐ひまつり【鞍馬の火祭】

⇒くらま‐はちりゅう【鞍馬八流】

⇒くらま‐まいり【鞍馬参り】

⇒くらま‐もうで【鞍馬詣で】

⇒くらま‐やま【鞍馬山】

⇒くらま‐りゅう【鞍馬流】

⇒くらま‐いし【鞍馬石】

⇒くらま‐ごけ【鞍馬苔】

⇒くらま‐じし【鞍馬獅子】

⇒くらま‐でら【鞍馬寺】

⇒くらま‐てんぐ【鞍馬天狗】

⇒くらま‐の‐たけきり【鞍馬の竹伐り】

⇒くらま‐の‐ひまつり【鞍馬の火祭】

⇒くらま‐はちりゅう【鞍馬八流】

⇒くらま‐まいり【鞍馬参り】

⇒くらま‐もうで【鞍馬詣で】

⇒くらま‐やま【鞍馬山】

⇒くらま‐りゅう【鞍馬流】

⇒くらま‐いし【鞍馬石】

⇒くらま‐ごけ【鞍馬苔】

⇒くらま‐じし【鞍馬獅子】

⇒くらま‐でら【鞍馬寺】

⇒くらま‐てんぐ【鞍馬天狗】

⇒くらま‐の‐たけきり【鞍馬の竹伐り】

⇒くらま‐の‐ひまつり【鞍馬の火祭】

⇒くらま‐はちりゅう【鞍馬八流】

⇒くらま‐まいり【鞍馬参り】

⇒くらま‐もうで【鞍馬詣で】

⇒くらま‐やま【鞍馬山】

⇒くらま‐りゅう【鞍馬流】

くらま‐いし【鞍馬石】🔗⭐🔉

くらま‐いし【鞍馬石】

京都市鞍馬から産出する庭石で、閃緑岩せんりょくがんの一種。

⇒くらま【鞍馬】

くらま‐ごけ【鞍馬苔】🔗⭐🔉

くらま‐ごけ【鞍馬苔】

イワヒバ科の多年生常緑シダ。山林の陰地に生ずる。茎は細く、叉状に分かれ、地を這い長さ30センチメートルに達する。葉は鱗片状で2種あり、長楕円形のものは左右に並び、別に極めて小さい葉が茎の上面を2列におおう。胞子穂上に大胞子嚢と小胞子嚢を生ずる。庭園などにも植栽。エイザンゴケ。アタゴゴケ。地柏。

くらまごけ

⇒くらま【鞍馬】

⇒くらま【鞍馬】

⇒くらま【鞍馬】

⇒くらま【鞍馬】

くらま‐じし【鞍馬獅子】🔗⭐🔉

くらま‐じし【鞍馬獅子】

歌舞伎舞踊。富本(後に清元)。本名題「夫婦酒替奴中仲みょうとざけかわらぬなかなか」。中村重助作詞。初世名見崎なみざき徳治作曲。1777年(安永6)初演。義経が殺されたと誤聞して狂乱する静御前と、太神楽に扮して獅子を舞いながら助ける御厩おうまや喜三太とに女夫狐を配す。

⇒くらま【鞍馬】

くらま‐でら【鞍馬寺】🔗⭐🔉

くらま‐でら【鞍馬寺】

京都の鞍馬山の中腹にある鞍馬弘教ぐきょうの本山。もと天台宗。本尊は毘沙門天。770年(宝亀1)鑑真の弟子鑑禎の創建という。平安京の北方鎮護と京人の福徳の寺として信仰を集める。融通念仏の地として知られ、竹伐り・火祭などの行事は有名。

⇒くらま【鞍馬】

くらま‐てんぐ【鞍馬天狗】🔗⭐🔉

くらま‐てんぐ【鞍馬天狗】

①鞍馬山にすんだと伝えられる天狗。

②能。宮増作。鞍馬山の大天狗が逆境の少年沙那王(牛若丸)に同情し、兵法を授けて将来の守護を約束する。

鞍馬天狗

③大仏次郎の連作小説の題名。また、その主人公の名。勤王の志士で、新撰組に対抗。映画でも人気を得る。

⇒くらま【鞍馬】

③大仏次郎の連作小説の題名。また、その主人公の名。勤王の志士で、新撰組に対抗。映画でも人気を得る。

⇒くらま【鞍馬】

③大仏次郎の連作小説の題名。また、その主人公の名。勤王の志士で、新撰組に対抗。映画でも人気を得る。

⇒くらま【鞍馬】

③大仏次郎の連作小説の題名。また、その主人公の名。勤王の志士で、新撰組に対抗。映画でも人気を得る。

⇒くらま【鞍馬】

くらま‐の‐たけきり【鞍馬の竹伐り】🔗⭐🔉

くらま‐の‐たけきり【鞍馬の竹伐り】

6月20日、京都の鞍馬寺毘沙門堂で法師らが東西に分かれ山刀で雌雄の蛇に擬した青竹を伐り、遅速によって勝敗を争う儀式。竹切の会式えしき。鞍馬蓮華会。〈[季]夏〉

⇒くらま【鞍馬】

くらま‐の‐ひまつり【鞍馬の火祭】🔗⭐🔉

くらま‐の‐ひまつり【鞍馬の火祭】

鞍馬山の由岐ゆき神社で、10月22日夜に行われる火祭。多数の松明たいまつをともし神輿を渡す。鞍馬祭。〈[季]秋〉

鞍馬の火祭

提供:NHK

⇒くらま【鞍馬】

くらま‐はちりゅう【鞍馬八流】‥リウ🔗⭐🔉

くらま‐はちりゅう【鞍馬八流】‥リウ

剣術の一派。源平時代に鬼一法眼が創めたと伝え、鞍馬寺の僧8人にその秘術を授けたという。京八流。

⇒くらま【鞍馬】

くらま‐まいり【鞍馬参り】‥マヰリ🔗⭐🔉

くらま‐まいり【鞍馬参り】‥マヰリ

(→)「くらまもうで」に同じ。

⇒くらま【鞍馬】

くらま‐もうで【鞍馬詣で】‥マウデ🔗⭐🔉

くらま‐もうで【鞍馬詣で】‥マウデ

鞍馬寺に参詣すること。くらままいり。

⇒くらま【鞍馬】

くらま‐やま【鞍馬山】🔗⭐🔉

くらま‐やま【鞍馬山】

①京都市北部の山。標高570メートル。山中に鞍馬寺がある。俗にいう鞍馬天狗のすみかで、源義経が武技を練習した所という。古称、くらぶやま。

鞍馬山

撮影:的場 啓

②長唄。2世杵屋勝三郎の作曲。牛若丸と天狗との伝説を脚色。1856年(安政3)市村座初演。

⇒くらま【鞍馬】

②長唄。2世杵屋勝三郎の作曲。牛若丸と天狗との伝説を脚色。1856年(安政3)市村座初演。

⇒くらま【鞍馬】

②長唄。2世杵屋勝三郎の作曲。牛若丸と天狗との伝説を脚色。1856年(安政3)市村座初演。

⇒くらま【鞍馬】

②長唄。2世杵屋勝三郎の作曲。牛若丸と天狗との伝説を脚色。1856年(安政3)市村座初演。

⇒くらま【鞍馬】

くらま‐りゅう【鞍馬流】‥リウ🔗⭐🔉

くらま‐りゅう【鞍馬流】‥リウ

剣術の一派。源義経から伝えたと称し、天正(1573〜1592)年間の人、大野将監を祖とするという。

⇒くらま【鞍馬】

[漢]鞍🔗⭐🔉

鞍 字形

〔革部6画/15画/1640・3048〕

〔音〕アン(呉)(漢)

〔訓〕くら

[意味]

乗せた人や荷物を安定させるために牛馬の背に置く革製の具。くら。「鞍馬・鞍上・鞍部」

▷[

〔革部6画/15画/1640・3048〕

〔音〕アン(呉)(漢)

〔訓〕くら

[意味]

乗せた人や荷物を安定させるために牛馬の背に置く革製の具。くら。「鞍馬・鞍上・鞍部」

▷[ ]は異体字。

]は異体字。

〔革部6画/15画/1640・3048〕

〔音〕アン(呉)(漢)

〔訓〕くら

[意味]

乗せた人や荷物を安定させるために牛馬の背に置く革製の具。くら。「鞍馬・鞍上・鞍部」

▷[

〔革部6画/15画/1640・3048〕

〔音〕アン(呉)(漢)

〔訓〕くら

[意味]

乗せた人や荷物を安定させるために牛馬の背に置く革製の具。くら。「鞍馬・鞍上・鞍部」

▷[ ]は異体字。

]は異体字。

広辞苑に「鞍」で始まるの検索結果 1-54。