複数辞典一括検索+![]()

![]()

○西施の顰みに倣うせいしのひそみにならう🔗⭐🔉

○西施の顰みに倣うせいしのひそみにならう

[荘子天運]西施が胸の病のために苦しげに眉をひそめたのを醜女が見て美しいと思い、自分もそのまねをしたが、それを見た人は気味悪がって門をとざした。いたずらに人の真似をして世の物笑いになることにいう。また、他人に見倣ってすることを謙遜していう。単に「顰みに倣う」とも。

⇒せいし【西施】

せいじ‐はじめ【政治始】‥ヂ‥

(→)政始まつりごとはじめに同じ。

⇒せい‐じ【政治】

せいじ‐はん【政事犯】

(→)政治犯に同じ。

⇒せい‐じ【政事】

せいじ‐はん【政治犯】‥ヂ‥

客観的意味では、一国の政治的秩序を侵害する行為。主観的意味では、政治的動機によってなされた犯罪。また、その犯罪者。国事犯。政事犯。

⇒せい‐じ【政治】

せいじ‐ぶんか【政治文化】‥ヂ‥クワ

(political culture)各国または各集団の政治を、その文化に即した特質という観点からとらえたもの。比較政治学の用語。政治風土。政治的体質。

⇒せい‐じ【政治】

せいじ‐ほう【正字法】‥ハフ

(→)正書法に同じ。

⇒せい‐じ【正字】

せいし‐ぼさつ【勢至菩薩】

(梵語Mahāsthāmaprāpta)阿弥陀如来に観世音とともに脇侍きょうじする菩薩。智慧の光をもってあまねく一切を照らし、衆生しゅじょうの迷いを除き、無上力を得させるという。宝冠中に宝瓶をのせる。大勢至菩薩。勢至。得大勢。

⇒せいし【勢至】

せいし‐まさつ【静止摩擦】

ある面に置かれた物体に、面に沿った方向の力を加えて動かし始める時、その力と反対の向きに働く、面からの抵抗力。静摩擦。↔動摩擦

⇒せい‐し【静止】

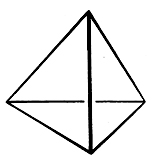

せい‐しめんたい【正四面体】

正多面体の一つ。4個の正三角形で囲まれた四面体。

正四面体

せい‐しゃ【生者】

生きている者。しょうじゃ。↔死者

せい‐しゃ【斉射】

銃砲などをそろって射ち出すこと。一斉射撃。

せい‐しゃ【清洒・清灑】

清らかで、さっぱりしている様子。飾り気がなく、すっきりしたさま。

せい‐しゃ【盛者】

⇒じょうしゃ

せい‐しゃ【勢車】

(→)「はずみぐるま」に同じ。

せい‐しゃ【精舎】

⇒しょうじゃ

せい‐じゃ【正邪】

正しいこととよこしまなこと。

せい‐じゃ【聖者】

①(→)聖人せいじんに同じ。

②キリスト教で、殉教者や偉大な信徒の美称。

③〔仏〕

⇒しょうじゃ。

⇒せいじゃ‐すうはい【聖者崇拝】

せいじ‐や【政治屋】

立場や権力を利用して利権を得ようとする政治家を軽蔑していう語。

⇒せい‐じ【政治】

せい‐しゃいん【正社員】‥ヰン

企業に正規に採用されフルタイムで働く労働者。また、長期の勤続を前提とする常用労働者。

せい‐しゃえい【正射影】

〔数〕図形上の任意の点からある直線または平面上に下した垂線の足の軌跡。

せい‐しゃく【清酌】

①気分の清らかな酒宴。

②神にそなえる酒。

せい‐じゃく【静寂】

静かでさびしいこと。物音もせず、しんとしていること。「―を破る」

⇒せいじゃく‐しゅぎ【静寂主義】

ぜい‐じゃく【脆弱】

身体・器物・組織などが、もろくよわいこと。

⇒ぜいじゃく‐せい【脆弱性】

せいじゃく‐しゅぎ【静寂主義】

(quiétisme フランス)キリスト教徒としての完成は一切の外的活動を捨てて神に対する愛と魂の受動的観想とに徹するにありとする神秘的教理。17世紀中葉スペインのモリーノス(M. de Molinos1628〜1696)が唱え、同末葉にフランスのギュイヨン夫人(Guyon1648〜1717)・フェヌロンらを通してドイツの敬虔主義にも影響を及ぼした。→敬虔主義

⇒せい‐じゃく【静寂】

ぜいじゃく‐せい【脆弱性】

もろくてよわい性質。コンピューターやネットワークなどの情報システムでは、障害・事故・災害・不正使用・攻撃・情報漏洩などに対するもろさ。ヴァルネラビリティー。

⇒ぜい‐じゃく【脆弱】

せいじゃ‐すうはい【聖者崇拝】

聖者または宗教上の偉人を神聖視して尊崇・渇仰し、奉仕・救済・祈願などをする信仰・儀礼。

⇒せい‐じゃ【聖者】

せいしゃ‐ずほう【正射図法】‥ヅハフ

地図投影法の透視図法の一種。視点を無限の遠方に置いて地球上の経緯線その他を平面上に投射する法。

せい‐しゅ【清酒】

①日本の代表的な醸造酒。蒸した米に麹こうじ・水・酒母を加え発酵させて醪もろみを造り、これを搾り、濾過して製する。清澄で特有の香味がある。日本酒。

②澄んだ純良な酒。すみざけ。↔濁酒

せい‐しゅ【聖主】

聖徳ある君主。聖明の君主。

セイシュ【seiche フランス】

〔地〕(→)静振。

せい‐じゅ【世儒】

①世俗の評判はよいが、つまらない儒者。

②世々家学を伝える儒者。

せい‐じゅ【征戍】

遠地の守備にあたること。また、その兵。

せい‐じゅ【青綬】

青色の綬。漢代に九卿が用いた。

せい‐じゅ【聖寿】

天子の年齢。天子の寿命。「―無窮」

せい‐しゅう【世襲】‥シフ

⇒せしゅう。

⇒せいしゅう‐しんのう【世襲親王】

せい‐しゅう【生聚】

[左伝哀公元年「越十年生聚、而十年教訓」]人口をふやし、財物を豊かにし、国力を充実すること。

せい‐しゅう【西収】‥シウ

(「西」は五行説で秋に当たるからいう)秋季の作物の収穫。さいしゅう。海道記「東作の業、力を励ます、―の税、たのもしく見ゆ」

せい‐しゅう【西周】‥シウ

「周しゅう」(王朝名)参照。

せい‐しゅう【清秀】‥シウ

清くひいでていること。

せい‐しゅう【清秋】‥シウ

①空がすんで空気の清らかな秋。

②陰暦8月の異称。

せい‐しゅう【盛秋】‥シウ

①秋のさなか。

②陰暦8月の異称。

せい‐しゅう【勢州】‥シウ

伊勢いせ国の別称。

せい‐しゅう【腥臭】‥シウ

なまぐさいにおい。

せい‐しゅう【静修】‥シウ

心をしずかにして修養すること。

せい‐じゅう【成獣】‥ジウ

おとなになったけもの。成長した哺乳類。

せい‐じゅう【西戎】

古代中国人が西方の異民族を指した総称。青海付近・黄河の源流域から甘粛省東部にわたる地域に居住したチベット系ないしトルコ系の諸民族。↔東夷

せい‐じゅう【製絨】

毛織物を製造すること。

ぜい‐しゅう【税収】‥シウ

国や地方自治体の徴税による収入。

せい‐しゅうかん【聖週間】‥シウ‥

復活祭直前の1週間。復活前1週間におけるイエス=キリストの受難を記念して祈る期間。受難週。受難節。

せい‐しゅうき【性周期】‥シウ‥

月経周期。内分泌系の周期的変動によって起こる女性生殖器系の規則的変化。卵巣からの排卵と子宮内膜の脱落による出血(月経)のくり返し。人では平均28日。12〜15歳ころ現れ(初潮)、50歳ころ閉止する(閉経)。

せいしゅう‐しんのう【世襲親王】‥シフ‥ワウ

明治維新前、皇族の世数にかかわらず親王の称を世襲することに定まっていた宮家。もと伏見宮・桂宮・有栖川宮・閑院宮など。

⇒せい‐しゅう【世襲】

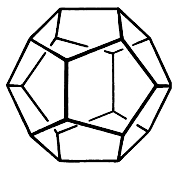

せい‐じゅうにめんたい【正十二面体】‥ジフ‥

正多面体の一つ。12個の正五角形で囲まれた凸多面体で、頂点の数は20。

正十二面体

せい‐しゃ【生者】

生きている者。しょうじゃ。↔死者

せい‐しゃ【斉射】

銃砲などをそろって射ち出すこと。一斉射撃。

せい‐しゃ【清洒・清灑】

清らかで、さっぱりしている様子。飾り気がなく、すっきりしたさま。

せい‐しゃ【盛者】

⇒じょうしゃ

せい‐しゃ【勢車】

(→)「はずみぐるま」に同じ。

せい‐しゃ【精舎】

⇒しょうじゃ

せい‐じゃ【正邪】

正しいこととよこしまなこと。

せい‐じゃ【聖者】

①(→)聖人せいじんに同じ。

②キリスト教で、殉教者や偉大な信徒の美称。

③〔仏〕

⇒しょうじゃ。

⇒せいじゃ‐すうはい【聖者崇拝】

せいじ‐や【政治屋】

立場や権力を利用して利権を得ようとする政治家を軽蔑していう語。

⇒せい‐じ【政治】

せい‐しゃいん【正社員】‥ヰン

企業に正規に採用されフルタイムで働く労働者。また、長期の勤続を前提とする常用労働者。

せい‐しゃえい【正射影】

〔数〕図形上の任意の点からある直線または平面上に下した垂線の足の軌跡。

せい‐しゃく【清酌】

①気分の清らかな酒宴。

②神にそなえる酒。

せい‐じゃく【静寂】

静かでさびしいこと。物音もせず、しんとしていること。「―を破る」

⇒せいじゃく‐しゅぎ【静寂主義】

ぜい‐じゃく【脆弱】

身体・器物・組織などが、もろくよわいこと。

⇒ぜいじゃく‐せい【脆弱性】

せいじゃく‐しゅぎ【静寂主義】

(quiétisme フランス)キリスト教徒としての完成は一切の外的活動を捨てて神に対する愛と魂の受動的観想とに徹するにありとする神秘的教理。17世紀中葉スペインのモリーノス(M. de Molinos1628〜1696)が唱え、同末葉にフランスのギュイヨン夫人(Guyon1648〜1717)・フェヌロンらを通してドイツの敬虔主義にも影響を及ぼした。→敬虔主義

⇒せい‐じゃく【静寂】

ぜいじゃく‐せい【脆弱性】

もろくてよわい性質。コンピューターやネットワークなどの情報システムでは、障害・事故・災害・不正使用・攻撃・情報漏洩などに対するもろさ。ヴァルネラビリティー。

⇒ぜい‐じゃく【脆弱】

せいじゃ‐すうはい【聖者崇拝】

聖者または宗教上の偉人を神聖視して尊崇・渇仰し、奉仕・救済・祈願などをする信仰・儀礼。

⇒せい‐じゃ【聖者】

せいしゃ‐ずほう【正射図法】‥ヅハフ

地図投影法の透視図法の一種。視点を無限の遠方に置いて地球上の経緯線その他を平面上に投射する法。

せい‐しゅ【清酒】

①日本の代表的な醸造酒。蒸した米に麹こうじ・水・酒母を加え発酵させて醪もろみを造り、これを搾り、濾過して製する。清澄で特有の香味がある。日本酒。

②澄んだ純良な酒。すみざけ。↔濁酒

せい‐しゅ【聖主】

聖徳ある君主。聖明の君主。

セイシュ【seiche フランス】

〔地〕(→)静振。

せい‐じゅ【世儒】

①世俗の評判はよいが、つまらない儒者。

②世々家学を伝える儒者。

せい‐じゅ【征戍】

遠地の守備にあたること。また、その兵。

せい‐じゅ【青綬】

青色の綬。漢代に九卿が用いた。

せい‐じゅ【聖寿】

天子の年齢。天子の寿命。「―無窮」

せい‐しゅう【世襲】‥シフ

⇒せしゅう。

⇒せいしゅう‐しんのう【世襲親王】

せい‐しゅう【生聚】

[左伝哀公元年「越十年生聚、而十年教訓」]人口をふやし、財物を豊かにし、国力を充実すること。

せい‐しゅう【西収】‥シウ

(「西」は五行説で秋に当たるからいう)秋季の作物の収穫。さいしゅう。海道記「東作の業、力を励ます、―の税、たのもしく見ゆ」

せい‐しゅう【西周】‥シウ

「周しゅう」(王朝名)参照。

せい‐しゅう【清秀】‥シウ

清くひいでていること。

せい‐しゅう【清秋】‥シウ

①空がすんで空気の清らかな秋。

②陰暦8月の異称。

せい‐しゅう【盛秋】‥シウ

①秋のさなか。

②陰暦8月の異称。

せい‐しゅう【勢州】‥シウ

伊勢いせ国の別称。

せい‐しゅう【腥臭】‥シウ

なまぐさいにおい。

せい‐しゅう【静修】‥シウ

心をしずかにして修養すること。

せい‐じゅう【成獣】‥ジウ

おとなになったけもの。成長した哺乳類。

せい‐じゅう【西戎】

古代中国人が西方の異民族を指した総称。青海付近・黄河の源流域から甘粛省東部にわたる地域に居住したチベット系ないしトルコ系の諸民族。↔東夷

せい‐じゅう【製絨】

毛織物を製造すること。

ぜい‐しゅう【税収】‥シウ

国や地方自治体の徴税による収入。

せい‐しゅうかん【聖週間】‥シウ‥

復活祭直前の1週間。復活前1週間におけるイエス=キリストの受難を記念して祈る期間。受難週。受難節。

せい‐しゅうき【性周期】‥シウ‥

月経周期。内分泌系の周期的変動によって起こる女性生殖器系の規則的変化。卵巣からの排卵と子宮内膜の脱落による出血(月経)のくり返し。人では平均28日。12〜15歳ころ現れ(初潮)、50歳ころ閉止する(閉経)。

せいしゅう‐しんのう【世襲親王】‥シフ‥ワウ

明治維新前、皇族の世数にかかわらず親王の称を世襲することに定まっていた宮家。もと伏見宮・桂宮・有栖川宮・閑院宮など。

⇒せい‐しゅう【世襲】

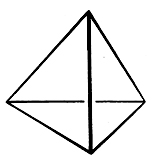

せい‐じゅうにめんたい【正十二面体】‥ジフ‥

正多面体の一つ。12個の正五角形で囲まれた凸多面体で、頂点の数は20。

正十二面体

せいじゅうろう【清十郎】‥ジフラウ

「お夏清十郎おなつせいじゅうろう」参照。

せい‐しゅく【星宿】

①星座。ほしのやどり。→二十八宿。

②(→)「ほとほりぼし」に同じ。

せい‐しゅく【棲宿】

(「棲」は鳥のとまり木の意)やどりすむこと。泊まること。栖宿。

せい‐しゅく【静淑】

ものしずかでしとやかなこと。

せい‐しゅく【静粛】

静かにつつしんでいること。静かでしんとしていること。「―に願います」

せい‐しゅく【整粛】

おごそかにととのうこと。

せい‐じゅく【生熟】

熟さないものと熟したもの。未熟と成熟。

せい‐じゅく【成熟】

①穀物や果物などが十分にみのること。また、人間の体や心が十分に成育すること。「りんごが―する」「―した体」

②物事が最も充実した時期に達すること。「機運が―する」

⇒せいじゅく‐じ【成熟児】

⇒せいじゅく‐せつ【成熟説】

⇒せいじゅく‐ぶんれつ【成熟分裂】

⇒せいじゅく‐らん【成熟卵】

せい‐じゅく【精熟】

物事に詳しく、熟練していること。

せいじゅく‐じ【成熟児】

妊娠10カ月後に分娩された新生児で、身体各部および内臓機能が生活のできる程度に発育し、体重2800〜3000グラム、身長48〜50センチメートル位に達しているもの。↔未熟児。

⇒せい‐じゅく【成熟】

せいじゅく‐せつ【成熟説】

人には遺伝的に規定された固有の発達傾向があり、環境や教育的な働きかけによってそれを左右することはできないとする説。↔学習説。

⇒せい‐じゅく【成熟】

せいじゅく‐ぶんれつ【成熟分裂】

(→)減数分裂に同じ。

⇒せい‐じゅく【成熟】

せいじゅく‐らん【成熟卵】

卵巣内で成熟分裂を開始または完了して、受精可能になった卵細胞。

⇒せい‐じゅく【成熟】

せい‐しゅつ【正出】

(→)嫡出ちゃくしゅつに同じ。

せい‐しゅつ【生出】

①うまれ出ること。うむこと。

②はえ出ること。はえ出させること。

せい‐しゅつ【製出】

つくりだすこと。

せい‐じゅつ【性術】

人が心を運用する方法。こころだて。心術。

せい‐しゅん【青春】

①(五行説で春は青にあてる)春。陽春。〈運歩色葉集〉

②年の若い時代。人生の春にたとえられる時期。「―時代」「―の思い出」

⇒せいしゅん‐き【青春期】

せい‐じゅん【正閏】

①平年と閏年。

②正統と閏統。正位と閏位。「南北―論」

せい‐じゅん【清純】

きよくてまじりけのないこと。汚れがなくて純情なこと。「―な乙女」

せいしゅん‐き【青春期】

(→)青年期に同じ。

⇒せい‐しゅん【青春】

せいしゅんのもん【青春の門】

小説。五木寛之作。1969年から発表。筑豊に生まれた主人公の青春の遍歴を描いた長編。未完。

せい‐しょ【正書】

正格な書体。楷書かいしょ。

⇒せいしょ‐ほう【正書法】

せい‐しょ【青書】

(blue book)イギリスで議会や枢密院の報告書。表紙が青いからいう。→白書

せい‐しょ【清書】

習字または下書きなどを、改めてきれいに書くこと。浄書。きよめがき。きよがき。平家物語5「―をば摂政殿せさせおはします」。「原稿を―する」

せい‐しょ【盛暑】

暑気の甚だしいこと。酷暑。

せい‐しょ【聖書】

①聖人の述作した書籍。聖典。聖経せいけい。

②(the Holy Bible)旧約聖書・新約聖書の総称。バイブル。

⇒せいしょ‐こうこがく【聖書考古学】

せい‐しょ【誓書】

誓約の文書。誓紙。誓文。起請文。

せい‐じょ【正女】‥ヂヨ

律令制で、21歳以上60歳までの女子。丁女。↔正丁せいてい

せい‐じょ【西序】

禅寺で、両序1のうち、学徳に長ずる役僧、頭首ちょうしゅのこと。仏殿・法堂において座位が西方にあるからいう。↔東序

せい‐じょ【青女】‥ヂヨ

①[淮南子天文訓]霜・雪を降らすという女神。転じて、霜の別名。

②⇒あおおんな

せい‐じょ【斉女】‥ヂヨ

蝉せみの異称。

せい‐じょ【清女】‥ヂヨ

清少納言をいう。

せい‐じょ【聖女】‥ヂヨ

清純高潔な女性。特に宗教上の事柄に身を捧げた女性。

せい‐じょ【整序】

秩序立てて、筋が通るように整えること。

せい‐じょ【整除】‥ヂヨ

〔数〕ある整数(または整式)を他の整数(または整式)で割るとき、商が整数(または整式)となって余りの生じないこと。割り切れること。→整商

せい‐しょう【正称】

通称・俗称などに対して、正式の名称。

せい‐しょう【正賞】‥シヤウ

副賞に対して、主たる賞。たとえば、金品が添えられる場合の賞状。

せい‐しょう【制勝】

勝を制すること。勝利を得ること。

せい‐しょう【制詔】‥セウ

天子の命令。みことのり。制勅。

せい‐しょう【青松】

みどりの松。「白砂―」

せい‐しょう【斉唱】‥シヤウ

①一斉にとなえること。

②〔音〕(unison)同一旋律を二人以上でうたうこと。「校歌―」

せい‐しょう【政商】‥シヤウ

政府や政治家と特殊な関係をもって、利権を得ている商人。

せい‐しょう【星章】‥シヤウ

星の形のしるし。もと陸軍で帽章・襟章えりしょうなどに用いた。

せい‐しょう【旌賞】‥シヤウ

善行・功労を公表しほめること。

せい‐しょう【清宵】‥セウ

夜気の清らかな宵。清夜。

せい‐しょう【清祥】‥シヤウ

手紙文で、相手が元気でめでたく暮らしていることを祝っていう語。「益々御―の段」

せい‐しょう【清勝】

手紙文で、相手が健康で暮らしていることを祝っていう語。

せい‐しょう【済勝】

(サイショウとも)景勝の地をへめぐること。

⇒せいしょう‐の‐ぐ【済勝の具】

せい‐しょう【盛昌】‥シヤウ

勢いの盛んなさま。

⇒盛昌我意に任す

せい‐しょう【聖詔】‥セウ

天子のみことのり。

せい‐しょう【整商】‥シヤウ

〔数〕ある整数または整式を整除したときの商。

せい‐じょう【世情】‥ジヤウ

⇒せじょう

せい‐じょう【正常】‥ジヤウ

他と変わったところがなく普通であること。なみ。あたりまえ。「―値」↔異常。

⇒せいじょう‐か【正常化】

⇒せいじょう‐かかく【正常価格】

せい‐じょう【成条】‥デウ

成文の箇条。

せい‐じょう【西浄】‥ジヤウ

〔仏〕

⇒せいじん。〈下学集〉

せい‐じょう【性状】‥ジヤウ

性質と行状。性質と状態。

せい‐じょう【性情】‥ジヤウ

①性質と心情。

②うまれつき。こころだて。きだて。「温和な―」

せい‐じょう【政情】‥ジヤウ

政治のありさま。政界の情況。「―不安」

せい‐じょう【清浄】‥ジヤウ

清らかで汚れのないこと。しょうじょう。「―な空気」

⇒せいじょう‐やさい【清浄野菜】

せい‐じょう【聖上】‥ジヤウ

天子の尊称。

せい‐じょう【誓状】‥ジヤウ

神仏にかけて誓約した文書。誓紙。誓文。平家物語10「たびたび―を以て申されければ」

せいじょう‐うえ【正条植え】‥デウウヱ

作物の苗の列を整え、株の間を一定の間隔で植えつけること。

せいじょう‐か【正常化】‥ジヤウクワ

あるべき状態にすること。「国交を―する」

⇒せい‐じょう【正常】

せいじゅうろう【清十郎】‥ジフラウ

「お夏清十郎おなつせいじゅうろう」参照。

せい‐しゅく【星宿】

①星座。ほしのやどり。→二十八宿。

②(→)「ほとほりぼし」に同じ。

せい‐しゅく【棲宿】

(「棲」は鳥のとまり木の意)やどりすむこと。泊まること。栖宿。

せい‐しゅく【静淑】

ものしずかでしとやかなこと。

せい‐しゅく【静粛】

静かにつつしんでいること。静かでしんとしていること。「―に願います」

せい‐しゅく【整粛】

おごそかにととのうこと。

せい‐じゅく【生熟】

熟さないものと熟したもの。未熟と成熟。

せい‐じゅく【成熟】

①穀物や果物などが十分にみのること。また、人間の体や心が十分に成育すること。「りんごが―する」「―した体」

②物事が最も充実した時期に達すること。「機運が―する」

⇒せいじゅく‐じ【成熟児】

⇒せいじゅく‐せつ【成熟説】

⇒せいじゅく‐ぶんれつ【成熟分裂】

⇒せいじゅく‐らん【成熟卵】

せい‐じゅく【精熟】

物事に詳しく、熟練していること。

せいじゅく‐じ【成熟児】

妊娠10カ月後に分娩された新生児で、身体各部および内臓機能が生活のできる程度に発育し、体重2800〜3000グラム、身長48〜50センチメートル位に達しているもの。↔未熟児。

⇒せい‐じゅく【成熟】

せいじゅく‐せつ【成熟説】

人には遺伝的に規定された固有の発達傾向があり、環境や教育的な働きかけによってそれを左右することはできないとする説。↔学習説。

⇒せい‐じゅく【成熟】

せいじゅく‐ぶんれつ【成熟分裂】

(→)減数分裂に同じ。

⇒せい‐じゅく【成熟】

せいじゅく‐らん【成熟卵】

卵巣内で成熟分裂を開始または完了して、受精可能になった卵細胞。

⇒せい‐じゅく【成熟】

せい‐しゅつ【正出】

(→)嫡出ちゃくしゅつに同じ。

せい‐しゅつ【生出】

①うまれ出ること。うむこと。

②はえ出ること。はえ出させること。

せい‐しゅつ【製出】

つくりだすこと。

せい‐じゅつ【性術】

人が心を運用する方法。こころだて。心術。

せい‐しゅん【青春】

①(五行説で春は青にあてる)春。陽春。〈運歩色葉集〉

②年の若い時代。人生の春にたとえられる時期。「―時代」「―の思い出」

⇒せいしゅん‐き【青春期】

せい‐じゅん【正閏】

①平年と閏年。

②正統と閏統。正位と閏位。「南北―論」

せい‐じゅん【清純】

きよくてまじりけのないこと。汚れがなくて純情なこと。「―な乙女」

せいしゅん‐き【青春期】

(→)青年期に同じ。

⇒せい‐しゅん【青春】

せいしゅんのもん【青春の門】

小説。五木寛之作。1969年から発表。筑豊に生まれた主人公の青春の遍歴を描いた長編。未完。

せい‐しょ【正書】

正格な書体。楷書かいしょ。

⇒せいしょ‐ほう【正書法】

せい‐しょ【青書】

(blue book)イギリスで議会や枢密院の報告書。表紙が青いからいう。→白書

せい‐しょ【清書】

習字または下書きなどを、改めてきれいに書くこと。浄書。きよめがき。きよがき。平家物語5「―をば摂政殿せさせおはします」。「原稿を―する」

せい‐しょ【盛暑】

暑気の甚だしいこと。酷暑。

せい‐しょ【聖書】

①聖人の述作した書籍。聖典。聖経せいけい。

②(the Holy Bible)旧約聖書・新約聖書の総称。バイブル。

⇒せいしょ‐こうこがく【聖書考古学】

せい‐しょ【誓書】

誓約の文書。誓紙。誓文。起請文。

せい‐じょ【正女】‥ヂヨ

律令制で、21歳以上60歳までの女子。丁女。↔正丁せいてい

せい‐じょ【西序】

禅寺で、両序1のうち、学徳に長ずる役僧、頭首ちょうしゅのこと。仏殿・法堂において座位が西方にあるからいう。↔東序

せい‐じょ【青女】‥ヂヨ

①[淮南子天文訓]霜・雪を降らすという女神。転じて、霜の別名。

②⇒あおおんな

せい‐じょ【斉女】‥ヂヨ

蝉せみの異称。

せい‐じょ【清女】‥ヂヨ

清少納言をいう。

せい‐じょ【聖女】‥ヂヨ

清純高潔な女性。特に宗教上の事柄に身を捧げた女性。

せい‐じょ【整序】

秩序立てて、筋が通るように整えること。

せい‐じょ【整除】‥ヂヨ

〔数〕ある整数(または整式)を他の整数(または整式)で割るとき、商が整数(または整式)となって余りの生じないこと。割り切れること。→整商

せい‐しょう【正称】

通称・俗称などに対して、正式の名称。

せい‐しょう【正賞】‥シヤウ

副賞に対して、主たる賞。たとえば、金品が添えられる場合の賞状。

せい‐しょう【制勝】

勝を制すること。勝利を得ること。

せい‐しょう【制詔】‥セウ

天子の命令。みことのり。制勅。

せい‐しょう【青松】

みどりの松。「白砂―」

せい‐しょう【斉唱】‥シヤウ

①一斉にとなえること。

②〔音〕(unison)同一旋律を二人以上でうたうこと。「校歌―」

せい‐しょう【政商】‥シヤウ

政府や政治家と特殊な関係をもって、利権を得ている商人。

せい‐しょう【星章】‥シヤウ

星の形のしるし。もと陸軍で帽章・襟章えりしょうなどに用いた。

せい‐しょう【旌賞】‥シヤウ

善行・功労を公表しほめること。

せい‐しょう【清宵】‥セウ

夜気の清らかな宵。清夜。

せい‐しょう【清祥】‥シヤウ

手紙文で、相手が元気でめでたく暮らしていることを祝っていう語。「益々御―の段」

せい‐しょう【清勝】

手紙文で、相手が健康で暮らしていることを祝っていう語。

せい‐しょう【済勝】

(サイショウとも)景勝の地をへめぐること。

⇒せいしょう‐の‐ぐ【済勝の具】

せい‐しょう【盛昌】‥シヤウ

勢いの盛んなさま。

⇒盛昌我意に任す

せい‐しょう【聖詔】‥セウ

天子のみことのり。

せい‐しょう【整商】‥シヤウ

〔数〕ある整数または整式を整除したときの商。

せい‐じょう【世情】‥ジヤウ

⇒せじょう

せい‐じょう【正常】‥ジヤウ

他と変わったところがなく普通であること。なみ。あたりまえ。「―値」↔異常。

⇒せいじょう‐か【正常化】

⇒せいじょう‐かかく【正常価格】

せい‐じょう【成条】‥デウ

成文の箇条。

せい‐じょう【西浄】‥ジヤウ

〔仏〕

⇒せいじん。〈下学集〉

せい‐じょう【性状】‥ジヤウ

性質と行状。性質と状態。

せい‐じょう【性情】‥ジヤウ

①性質と心情。

②うまれつき。こころだて。きだて。「温和な―」

せい‐じょう【政情】‥ジヤウ

政治のありさま。政界の情況。「―不安」

せい‐じょう【清浄】‥ジヤウ

清らかで汚れのないこと。しょうじょう。「―な空気」

⇒せいじょう‐やさい【清浄野菜】

せい‐じょう【聖上】‥ジヤウ

天子の尊称。

せい‐じょう【誓状】‥ジヤウ

神仏にかけて誓約した文書。誓紙。誓文。平家物語10「たびたび―を以て申されければ」

せいじょう‐うえ【正条植え】‥デウウヱ

作物の苗の列を整え、株の間を一定の間隔で植えつけること。

せいじょう‐か【正常化】‥ジヤウクワ

あるべき状態にすること。「国交を―する」

⇒せい‐じょう【正常】

せい‐しゃ【生者】

生きている者。しょうじゃ。↔死者

せい‐しゃ【斉射】

銃砲などをそろって射ち出すこと。一斉射撃。

せい‐しゃ【清洒・清灑】

清らかで、さっぱりしている様子。飾り気がなく、すっきりしたさま。

せい‐しゃ【盛者】

⇒じょうしゃ

せい‐しゃ【勢車】

(→)「はずみぐるま」に同じ。

せい‐しゃ【精舎】

⇒しょうじゃ

せい‐じゃ【正邪】

正しいこととよこしまなこと。

せい‐じゃ【聖者】

①(→)聖人せいじんに同じ。

②キリスト教で、殉教者や偉大な信徒の美称。

③〔仏〕

⇒しょうじゃ。

⇒せいじゃ‐すうはい【聖者崇拝】

せいじ‐や【政治屋】

立場や権力を利用して利権を得ようとする政治家を軽蔑していう語。

⇒せい‐じ【政治】

せい‐しゃいん【正社員】‥ヰン

企業に正規に採用されフルタイムで働く労働者。また、長期の勤続を前提とする常用労働者。

せい‐しゃえい【正射影】

〔数〕図形上の任意の点からある直線または平面上に下した垂線の足の軌跡。

せい‐しゃく【清酌】

①気分の清らかな酒宴。

②神にそなえる酒。

せい‐じゃく【静寂】

静かでさびしいこと。物音もせず、しんとしていること。「―を破る」

⇒せいじゃく‐しゅぎ【静寂主義】

ぜい‐じゃく【脆弱】

身体・器物・組織などが、もろくよわいこと。

⇒ぜいじゃく‐せい【脆弱性】

せいじゃく‐しゅぎ【静寂主義】

(quiétisme フランス)キリスト教徒としての完成は一切の外的活動を捨てて神に対する愛と魂の受動的観想とに徹するにありとする神秘的教理。17世紀中葉スペインのモリーノス(M. de Molinos1628〜1696)が唱え、同末葉にフランスのギュイヨン夫人(Guyon1648〜1717)・フェヌロンらを通してドイツの敬虔主義にも影響を及ぼした。→敬虔主義

⇒せい‐じゃく【静寂】

ぜいじゃく‐せい【脆弱性】

もろくてよわい性質。コンピューターやネットワークなどの情報システムでは、障害・事故・災害・不正使用・攻撃・情報漏洩などに対するもろさ。ヴァルネラビリティー。

⇒ぜい‐じゃく【脆弱】

せいじゃ‐すうはい【聖者崇拝】

聖者または宗教上の偉人を神聖視して尊崇・渇仰し、奉仕・救済・祈願などをする信仰・儀礼。

⇒せい‐じゃ【聖者】

せいしゃ‐ずほう【正射図法】‥ヅハフ

地図投影法の透視図法の一種。視点を無限の遠方に置いて地球上の経緯線その他を平面上に投射する法。

せい‐しゅ【清酒】

①日本の代表的な醸造酒。蒸した米に麹こうじ・水・酒母を加え発酵させて醪もろみを造り、これを搾り、濾過して製する。清澄で特有の香味がある。日本酒。

②澄んだ純良な酒。すみざけ。↔濁酒

せい‐しゅ【聖主】

聖徳ある君主。聖明の君主。

セイシュ【seiche フランス】

〔地〕(→)静振。

せい‐じゅ【世儒】

①世俗の評判はよいが、つまらない儒者。

②世々家学を伝える儒者。

せい‐じゅ【征戍】

遠地の守備にあたること。また、その兵。

せい‐じゅ【青綬】

青色の綬。漢代に九卿が用いた。

せい‐じゅ【聖寿】

天子の年齢。天子の寿命。「―無窮」

せい‐しゅう【世襲】‥シフ

⇒せしゅう。

⇒せいしゅう‐しんのう【世襲親王】

せい‐しゅう【生聚】

[左伝哀公元年「越十年生聚、而十年教訓」]人口をふやし、財物を豊かにし、国力を充実すること。

せい‐しゅう【西収】‥シウ

(「西」は五行説で秋に当たるからいう)秋季の作物の収穫。さいしゅう。海道記「東作の業、力を励ます、―の税、たのもしく見ゆ」

せい‐しゅう【西周】‥シウ

「周しゅう」(王朝名)参照。

せい‐しゅう【清秀】‥シウ

清くひいでていること。

せい‐しゅう【清秋】‥シウ

①空がすんで空気の清らかな秋。

②陰暦8月の異称。

せい‐しゅう【盛秋】‥シウ

①秋のさなか。

②陰暦8月の異称。

せい‐しゅう【勢州】‥シウ

伊勢いせ国の別称。

せい‐しゅう【腥臭】‥シウ

なまぐさいにおい。

せい‐しゅう【静修】‥シウ

心をしずかにして修養すること。

せい‐じゅう【成獣】‥ジウ

おとなになったけもの。成長した哺乳類。

せい‐じゅう【西戎】

古代中国人が西方の異民族を指した総称。青海付近・黄河の源流域から甘粛省東部にわたる地域に居住したチベット系ないしトルコ系の諸民族。↔東夷

せい‐じゅう【製絨】

毛織物を製造すること。

ぜい‐しゅう【税収】‥シウ

国や地方自治体の徴税による収入。

せい‐しゅうかん【聖週間】‥シウ‥

復活祭直前の1週間。復活前1週間におけるイエス=キリストの受難を記念して祈る期間。受難週。受難節。

せい‐しゅうき【性周期】‥シウ‥

月経周期。内分泌系の周期的変動によって起こる女性生殖器系の規則的変化。卵巣からの排卵と子宮内膜の脱落による出血(月経)のくり返し。人では平均28日。12〜15歳ころ現れ(初潮)、50歳ころ閉止する(閉経)。

せいしゅう‐しんのう【世襲親王】‥シフ‥ワウ

明治維新前、皇族の世数にかかわらず親王の称を世襲することに定まっていた宮家。もと伏見宮・桂宮・有栖川宮・閑院宮など。

⇒せい‐しゅう【世襲】

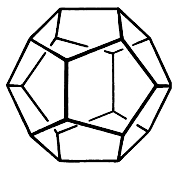

せい‐じゅうにめんたい【正十二面体】‥ジフ‥

正多面体の一つ。12個の正五角形で囲まれた凸多面体で、頂点の数は20。

正十二面体

せい‐しゃ【生者】

生きている者。しょうじゃ。↔死者

せい‐しゃ【斉射】

銃砲などをそろって射ち出すこと。一斉射撃。

せい‐しゃ【清洒・清灑】

清らかで、さっぱりしている様子。飾り気がなく、すっきりしたさま。

せい‐しゃ【盛者】

⇒じょうしゃ

せい‐しゃ【勢車】

(→)「はずみぐるま」に同じ。

せい‐しゃ【精舎】

⇒しょうじゃ

せい‐じゃ【正邪】

正しいこととよこしまなこと。

せい‐じゃ【聖者】

①(→)聖人せいじんに同じ。

②キリスト教で、殉教者や偉大な信徒の美称。

③〔仏〕

⇒しょうじゃ。

⇒せいじゃ‐すうはい【聖者崇拝】

せいじ‐や【政治屋】

立場や権力を利用して利権を得ようとする政治家を軽蔑していう語。

⇒せい‐じ【政治】

せい‐しゃいん【正社員】‥ヰン

企業に正規に採用されフルタイムで働く労働者。また、長期の勤続を前提とする常用労働者。

せい‐しゃえい【正射影】

〔数〕図形上の任意の点からある直線または平面上に下した垂線の足の軌跡。

せい‐しゃく【清酌】

①気分の清らかな酒宴。

②神にそなえる酒。

せい‐じゃく【静寂】

静かでさびしいこと。物音もせず、しんとしていること。「―を破る」

⇒せいじゃく‐しゅぎ【静寂主義】

ぜい‐じゃく【脆弱】

身体・器物・組織などが、もろくよわいこと。

⇒ぜいじゃく‐せい【脆弱性】

せいじゃく‐しゅぎ【静寂主義】

(quiétisme フランス)キリスト教徒としての完成は一切の外的活動を捨てて神に対する愛と魂の受動的観想とに徹するにありとする神秘的教理。17世紀中葉スペインのモリーノス(M. de Molinos1628〜1696)が唱え、同末葉にフランスのギュイヨン夫人(Guyon1648〜1717)・フェヌロンらを通してドイツの敬虔主義にも影響を及ぼした。→敬虔主義

⇒せい‐じゃく【静寂】

ぜいじゃく‐せい【脆弱性】

もろくてよわい性質。コンピューターやネットワークなどの情報システムでは、障害・事故・災害・不正使用・攻撃・情報漏洩などに対するもろさ。ヴァルネラビリティー。

⇒ぜい‐じゃく【脆弱】

せいじゃ‐すうはい【聖者崇拝】

聖者または宗教上の偉人を神聖視して尊崇・渇仰し、奉仕・救済・祈願などをする信仰・儀礼。

⇒せい‐じゃ【聖者】

せいしゃ‐ずほう【正射図法】‥ヅハフ

地図投影法の透視図法の一種。視点を無限の遠方に置いて地球上の経緯線その他を平面上に投射する法。

せい‐しゅ【清酒】

①日本の代表的な醸造酒。蒸した米に麹こうじ・水・酒母を加え発酵させて醪もろみを造り、これを搾り、濾過して製する。清澄で特有の香味がある。日本酒。

②澄んだ純良な酒。すみざけ。↔濁酒

せい‐しゅ【聖主】

聖徳ある君主。聖明の君主。

セイシュ【seiche フランス】

〔地〕(→)静振。

せい‐じゅ【世儒】

①世俗の評判はよいが、つまらない儒者。

②世々家学を伝える儒者。

せい‐じゅ【征戍】

遠地の守備にあたること。また、その兵。

せい‐じゅ【青綬】

青色の綬。漢代に九卿が用いた。

せい‐じゅ【聖寿】

天子の年齢。天子の寿命。「―無窮」

せい‐しゅう【世襲】‥シフ

⇒せしゅう。

⇒せいしゅう‐しんのう【世襲親王】

せい‐しゅう【生聚】

[左伝哀公元年「越十年生聚、而十年教訓」]人口をふやし、財物を豊かにし、国力を充実すること。

せい‐しゅう【西収】‥シウ

(「西」は五行説で秋に当たるからいう)秋季の作物の収穫。さいしゅう。海道記「東作の業、力を励ます、―の税、たのもしく見ゆ」

せい‐しゅう【西周】‥シウ

「周しゅう」(王朝名)参照。

せい‐しゅう【清秀】‥シウ

清くひいでていること。

せい‐しゅう【清秋】‥シウ

①空がすんで空気の清らかな秋。

②陰暦8月の異称。

せい‐しゅう【盛秋】‥シウ

①秋のさなか。

②陰暦8月の異称。

せい‐しゅう【勢州】‥シウ

伊勢いせ国の別称。

せい‐しゅう【腥臭】‥シウ

なまぐさいにおい。

せい‐しゅう【静修】‥シウ

心をしずかにして修養すること。

せい‐じゅう【成獣】‥ジウ

おとなになったけもの。成長した哺乳類。

せい‐じゅう【西戎】

古代中国人が西方の異民族を指した総称。青海付近・黄河の源流域から甘粛省東部にわたる地域に居住したチベット系ないしトルコ系の諸民族。↔東夷

せい‐じゅう【製絨】

毛織物を製造すること。

ぜい‐しゅう【税収】‥シウ

国や地方自治体の徴税による収入。

せい‐しゅうかん【聖週間】‥シウ‥

復活祭直前の1週間。復活前1週間におけるイエス=キリストの受難を記念して祈る期間。受難週。受難節。

せい‐しゅうき【性周期】‥シウ‥

月経周期。内分泌系の周期的変動によって起こる女性生殖器系の規則的変化。卵巣からの排卵と子宮内膜の脱落による出血(月経)のくり返し。人では平均28日。12〜15歳ころ現れ(初潮)、50歳ころ閉止する(閉経)。

せいしゅう‐しんのう【世襲親王】‥シフ‥ワウ

明治維新前、皇族の世数にかかわらず親王の称を世襲することに定まっていた宮家。もと伏見宮・桂宮・有栖川宮・閑院宮など。

⇒せい‐しゅう【世襲】

せい‐じゅうにめんたい【正十二面体】‥ジフ‥

正多面体の一つ。12個の正五角形で囲まれた凸多面体で、頂点の数は20。

正十二面体

せいじゅうろう【清十郎】‥ジフラウ

「お夏清十郎おなつせいじゅうろう」参照。

せい‐しゅく【星宿】

①星座。ほしのやどり。→二十八宿。

②(→)「ほとほりぼし」に同じ。

せい‐しゅく【棲宿】

(「棲」は鳥のとまり木の意)やどりすむこと。泊まること。栖宿。

せい‐しゅく【静淑】

ものしずかでしとやかなこと。

せい‐しゅく【静粛】

静かにつつしんでいること。静かでしんとしていること。「―に願います」

せい‐しゅく【整粛】

おごそかにととのうこと。

せい‐じゅく【生熟】

熟さないものと熟したもの。未熟と成熟。

せい‐じゅく【成熟】

①穀物や果物などが十分にみのること。また、人間の体や心が十分に成育すること。「りんごが―する」「―した体」

②物事が最も充実した時期に達すること。「機運が―する」

⇒せいじゅく‐じ【成熟児】

⇒せいじゅく‐せつ【成熟説】

⇒せいじゅく‐ぶんれつ【成熟分裂】

⇒せいじゅく‐らん【成熟卵】

せい‐じゅく【精熟】

物事に詳しく、熟練していること。

せいじゅく‐じ【成熟児】

妊娠10カ月後に分娩された新生児で、身体各部および内臓機能が生活のできる程度に発育し、体重2800〜3000グラム、身長48〜50センチメートル位に達しているもの。↔未熟児。

⇒せい‐じゅく【成熟】

せいじゅく‐せつ【成熟説】

人には遺伝的に規定された固有の発達傾向があり、環境や教育的な働きかけによってそれを左右することはできないとする説。↔学習説。

⇒せい‐じゅく【成熟】

せいじゅく‐ぶんれつ【成熟分裂】

(→)減数分裂に同じ。

⇒せい‐じゅく【成熟】

せいじゅく‐らん【成熟卵】

卵巣内で成熟分裂を開始または完了して、受精可能になった卵細胞。

⇒せい‐じゅく【成熟】

せい‐しゅつ【正出】

(→)嫡出ちゃくしゅつに同じ。

せい‐しゅつ【生出】

①うまれ出ること。うむこと。

②はえ出ること。はえ出させること。

せい‐しゅつ【製出】

つくりだすこと。

せい‐じゅつ【性術】

人が心を運用する方法。こころだて。心術。

せい‐しゅん【青春】

①(五行説で春は青にあてる)春。陽春。〈運歩色葉集〉

②年の若い時代。人生の春にたとえられる時期。「―時代」「―の思い出」

⇒せいしゅん‐き【青春期】

せい‐じゅん【正閏】

①平年と閏年。

②正統と閏統。正位と閏位。「南北―論」

せい‐じゅん【清純】

きよくてまじりけのないこと。汚れがなくて純情なこと。「―な乙女」

せいしゅん‐き【青春期】

(→)青年期に同じ。

⇒せい‐しゅん【青春】

せいしゅんのもん【青春の門】

小説。五木寛之作。1969年から発表。筑豊に生まれた主人公の青春の遍歴を描いた長編。未完。

せい‐しょ【正書】

正格な書体。楷書かいしょ。

⇒せいしょ‐ほう【正書法】

せい‐しょ【青書】

(blue book)イギリスで議会や枢密院の報告書。表紙が青いからいう。→白書

せい‐しょ【清書】

習字または下書きなどを、改めてきれいに書くこと。浄書。きよめがき。きよがき。平家物語5「―をば摂政殿せさせおはします」。「原稿を―する」

せい‐しょ【盛暑】

暑気の甚だしいこと。酷暑。

せい‐しょ【聖書】

①聖人の述作した書籍。聖典。聖経せいけい。

②(the Holy Bible)旧約聖書・新約聖書の総称。バイブル。

⇒せいしょ‐こうこがく【聖書考古学】

せい‐しょ【誓書】

誓約の文書。誓紙。誓文。起請文。

せい‐じょ【正女】‥ヂヨ

律令制で、21歳以上60歳までの女子。丁女。↔正丁せいてい

せい‐じょ【西序】

禅寺で、両序1のうち、学徳に長ずる役僧、頭首ちょうしゅのこと。仏殿・法堂において座位が西方にあるからいう。↔東序

せい‐じょ【青女】‥ヂヨ

①[淮南子天文訓]霜・雪を降らすという女神。転じて、霜の別名。

②⇒あおおんな

せい‐じょ【斉女】‥ヂヨ

蝉せみの異称。

せい‐じょ【清女】‥ヂヨ

清少納言をいう。

せい‐じょ【聖女】‥ヂヨ

清純高潔な女性。特に宗教上の事柄に身を捧げた女性。

せい‐じょ【整序】

秩序立てて、筋が通るように整えること。

せい‐じょ【整除】‥ヂヨ

〔数〕ある整数(または整式)を他の整数(または整式)で割るとき、商が整数(または整式)となって余りの生じないこと。割り切れること。→整商

せい‐しょう【正称】

通称・俗称などに対して、正式の名称。

せい‐しょう【正賞】‥シヤウ

副賞に対して、主たる賞。たとえば、金品が添えられる場合の賞状。

せい‐しょう【制勝】

勝を制すること。勝利を得ること。

せい‐しょう【制詔】‥セウ

天子の命令。みことのり。制勅。

せい‐しょう【青松】

みどりの松。「白砂―」

せい‐しょう【斉唱】‥シヤウ

①一斉にとなえること。

②〔音〕(unison)同一旋律を二人以上でうたうこと。「校歌―」

せい‐しょう【政商】‥シヤウ

政府や政治家と特殊な関係をもって、利権を得ている商人。

せい‐しょう【星章】‥シヤウ

星の形のしるし。もと陸軍で帽章・襟章えりしょうなどに用いた。

せい‐しょう【旌賞】‥シヤウ

善行・功労を公表しほめること。

せい‐しょう【清宵】‥セウ

夜気の清らかな宵。清夜。

せい‐しょう【清祥】‥シヤウ

手紙文で、相手が元気でめでたく暮らしていることを祝っていう語。「益々御―の段」

せい‐しょう【清勝】

手紙文で、相手が健康で暮らしていることを祝っていう語。

せい‐しょう【済勝】

(サイショウとも)景勝の地をへめぐること。

⇒せいしょう‐の‐ぐ【済勝の具】

せい‐しょう【盛昌】‥シヤウ

勢いの盛んなさま。

⇒盛昌我意に任す

せい‐しょう【聖詔】‥セウ

天子のみことのり。

せい‐しょう【整商】‥シヤウ

〔数〕ある整数または整式を整除したときの商。

せい‐じょう【世情】‥ジヤウ

⇒せじょう

せい‐じょう【正常】‥ジヤウ

他と変わったところがなく普通であること。なみ。あたりまえ。「―値」↔異常。

⇒せいじょう‐か【正常化】

⇒せいじょう‐かかく【正常価格】

せい‐じょう【成条】‥デウ

成文の箇条。

せい‐じょう【西浄】‥ジヤウ

〔仏〕

⇒せいじん。〈下学集〉

せい‐じょう【性状】‥ジヤウ

性質と行状。性質と状態。

せい‐じょう【性情】‥ジヤウ

①性質と心情。

②うまれつき。こころだて。きだて。「温和な―」

せい‐じょう【政情】‥ジヤウ

政治のありさま。政界の情況。「―不安」

せい‐じょう【清浄】‥ジヤウ

清らかで汚れのないこと。しょうじょう。「―な空気」

⇒せいじょう‐やさい【清浄野菜】

せい‐じょう【聖上】‥ジヤウ

天子の尊称。

せい‐じょう【誓状】‥ジヤウ

神仏にかけて誓約した文書。誓紙。誓文。平家物語10「たびたび―を以て申されければ」

せいじょう‐うえ【正条植え】‥デウウヱ

作物の苗の列を整え、株の間を一定の間隔で植えつけること。

せいじょう‐か【正常化】‥ジヤウクワ

あるべき状態にすること。「国交を―する」

⇒せい‐じょう【正常】

せいじゅうろう【清十郎】‥ジフラウ

「お夏清十郎おなつせいじゅうろう」参照。

せい‐しゅく【星宿】

①星座。ほしのやどり。→二十八宿。

②(→)「ほとほりぼし」に同じ。

せい‐しゅく【棲宿】

(「棲」は鳥のとまり木の意)やどりすむこと。泊まること。栖宿。

せい‐しゅく【静淑】

ものしずかでしとやかなこと。

せい‐しゅく【静粛】

静かにつつしんでいること。静かでしんとしていること。「―に願います」

せい‐しゅく【整粛】

おごそかにととのうこと。

せい‐じゅく【生熟】

熟さないものと熟したもの。未熟と成熟。

せい‐じゅく【成熟】

①穀物や果物などが十分にみのること。また、人間の体や心が十分に成育すること。「りんごが―する」「―した体」

②物事が最も充実した時期に達すること。「機運が―する」

⇒せいじゅく‐じ【成熟児】

⇒せいじゅく‐せつ【成熟説】

⇒せいじゅく‐ぶんれつ【成熟分裂】

⇒せいじゅく‐らん【成熟卵】

せい‐じゅく【精熟】

物事に詳しく、熟練していること。

せいじゅく‐じ【成熟児】

妊娠10カ月後に分娩された新生児で、身体各部および内臓機能が生活のできる程度に発育し、体重2800〜3000グラム、身長48〜50センチメートル位に達しているもの。↔未熟児。

⇒せい‐じゅく【成熟】

せいじゅく‐せつ【成熟説】

人には遺伝的に規定された固有の発達傾向があり、環境や教育的な働きかけによってそれを左右することはできないとする説。↔学習説。

⇒せい‐じゅく【成熟】

せいじゅく‐ぶんれつ【成熟分裂】

(→)減数分裂に同じ。

⇒せい‐じゅく【成熟】

せいじゅく‐らん【成熟卵】

卵巣内で成熟分裂を開始または完了して、受精可能になった卵細胞。

⇒せい‐じゅく【成熟】

せい‐しゅつ【正出】

(→)嫡出ちゃくしゅつに同じ。

せい‐しゅつ【生出】

①うまれ出ること。うむこと。

②はえ出ること。はえ出させること。

せい‐しゅつ【製出】

つくりだすこと。

せい‐じゅつ【性術】

人が心を運用する方法。こころだて。心術。

せい‐しゅん【青春】

①(五行説で春は青にあてる)春。陽春。〈運歩色葉集〉

②年の若い時代。人生の春にたとえられる時期。「―時代」「―の思い出」

⇒せいしゅん‐き【青春期】

せい‐じゅん【正閏】

①平年と閏年。

②正統と閏統。正位と閏位。「南北―論」

せい‐じゅん【清純】

きよくてまじりけのないこと。汚れがなくて純情なこと。「―な乙女」

せいしゅん‐き【青春期】

(→)青年期に同じ。

⇒せい‐しゅん【青春】

せいしゅんのもん【青春の門】

小説。五木寛之作。1969年から発表。筑豊に生まれた主人公の青春の遍歴を描いた長編。未完。

せい‐しょ【正書】

正格な書体。楷書かいしょ。

⇒せいしょ‐ほう【正書法】

せい‐しょ【青書】

(blue book)イギリスで議会や枢密院の報告書。表紙が青いからいう。→白書

せい‐しょ【清書】

習字または下書きなどを、改めてきれいに書くこと。浄書。きよめがき。きよがき。平家物語5「―をば摂政殿せさせおはします」。「原稿を―する」

せい‐しょ【盛暑】

暑気の甚だしいこと。酷暑。

せい‐しょ【聖書】

①聖人の述作した書籍。聖典。聖経せいけい。

②(the Holy Bible)旧約聖書・新約聖書の総称。バイブル。

⇒せいしょ‐こうこがく【聖書考古学】

せい‐しょ【誓書】

誓約の文書。誓紙。誓文。起請文。

せい‐じょ【正女】‥ヂヨ

律令制で、21歳以上60歳までの女子。丁女。↔正丁せいてい

せい‐じょ【西序】

禅寺で、両序1のうち、学徳に長ずる役僧、頭首ちょうしゅのこと。仏殿・法堂において座位が西方にあるからいう。↔東序

せい‐じょ【青女】‥ヂヨ

①[淮南子天文訓]霜・雪を降らすという女神。転じて、霜の別名。

②⇒あおおんな

せい‐じょ【斉女】‥ヂヨ

蝉せみの異称。

せい‐じょ【清女】‥ヂヨ

清少納言をいう。

せい‐じょ【聖女】‥ヂヨ

清純高潔な女性。特に宗教上の事柄に身を捧げた女性。

せい‐じょ【整序】

秩序立てて、筋が通るように整えること。

せい‐じょ【整除】‥ヂヨ

〔数〕ある整数(または整式)を他の整数(または整式)で割るとき、商が整数(または整式)となって余りの生じないこと。割り切れること。→整商

せい‐しょう【正称】

通称・俗称などに対して、正式の名称。

せい‐しょう【正賞】‥シヤウ

副賞に対して、主たる賞。たとえば、金品が添えられる場合の賞状。

せい‐しょう【制勝】

勝を制すること。勝利を得ること。

せい‐しょう【制詔】‥セウ

天子の命令。みことのり。制勅。

せい‐しょう【青松】

みどりの松。「白砂―」

せい‐しょう【斉唱】‥シヤウ

①一斉にとなえること。

②〔音〕(unison)同一旋律を二人以上でうたうこと。「校歌―」

せい‐しょう【政商】‥シヤウ

政府や政治家と特殊な関係をもって、利権を得ている商人。

せい‐しょう【星章】‥シヤウ

星の形のしるし。もと陸軍で帽章・襟章えりしょうなどに用いた。

せい‐しょう【旌賞】‥シヤウ

善行・功労を公表しほめること。

せい‐しょう【清宵】‥セウ

夜気の清らかな宵。清夜。

せい‐しょう【清祥】‥シヤウ

手紙文で、相手が元気でめでたく暮らしていることを祝っていう語。「益々御―の段」

せい‐しょう【清勝】

手紙文で、相手が健康で暮らしていることを祝っていう語。

せい‐しょう【済勝】

(サイショウとも)景勝の地をへめぐること。

⇒せいしょう‐の‐ぐ【済勝の具】

せい‐しょう【盛昌】‥シヤウ

勢いの盛んなさま。

⇒盛昌我意に任す

せい‐しょう【聖詔】‥セウ

天子のみことのり。

せい‐しょう【整商】‥シヤウ

〔数〕ある整数または整式を整除したときの商。

せい‐じょう【世情】‥ジヤウ

⇒せじょう

せい‐じょう【正常】‥ジヤウ

他と変わったところがなく普通であること。なみ。あたりまえ。「―値」↔異常。

⇒せいじょう‐か【正常化】

⇒せいじょう‐かかく【正常価格】

せい‐じょう【成条】‥デウ

成文の箇条。

せい‐じょう【西浄】‥ジヤウ

〔仏〕

⇒せいじん。〈下学集〉

せい‐じょう【性状】‥ジヤウ

性質と行状。性質と状態。

せい‐じょう【性情】‥ジヤウ

①性質と心情。

②うまれつき。こころだて。きだて。「温和な―」

せい‐じょう【政情】‥ジヤウ

政治のありさま。政界の情況。「―不安」

せい‐じょう【清浄】‥ジヤウ

清らかで汚れのないこと。しょうじょう。「―な空気」

⇒せいじょう‐やさい【清浄野菜】

せい‐じょう【聖上】‥ジヤウ

天子の尊称。

せい‐じょう【誓状】‥ジヤウ

神仏にかけて誓約した文書。誓紙。誓文。平家物語10「たびたび―を以て申されければ」

せいじょう‐うえ【正条植え】‥デウウヱ

作物の苗の列を整え、株の間を一定の間隔で植えつけること。

せいじょう‐か【正常化】‥ジヤウクワ

あるべき状態にすること。「国交を―する」

⇒せい‐じょう【正常】

広辞苑 ページ 10854 での【○西施の顰みに倣う】単語。